2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练17 地质构造与地表形态(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练17 地质构造与地表形态(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 631.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 10:52:43 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练17 地质构造与地表形态

一、A组 基础达标

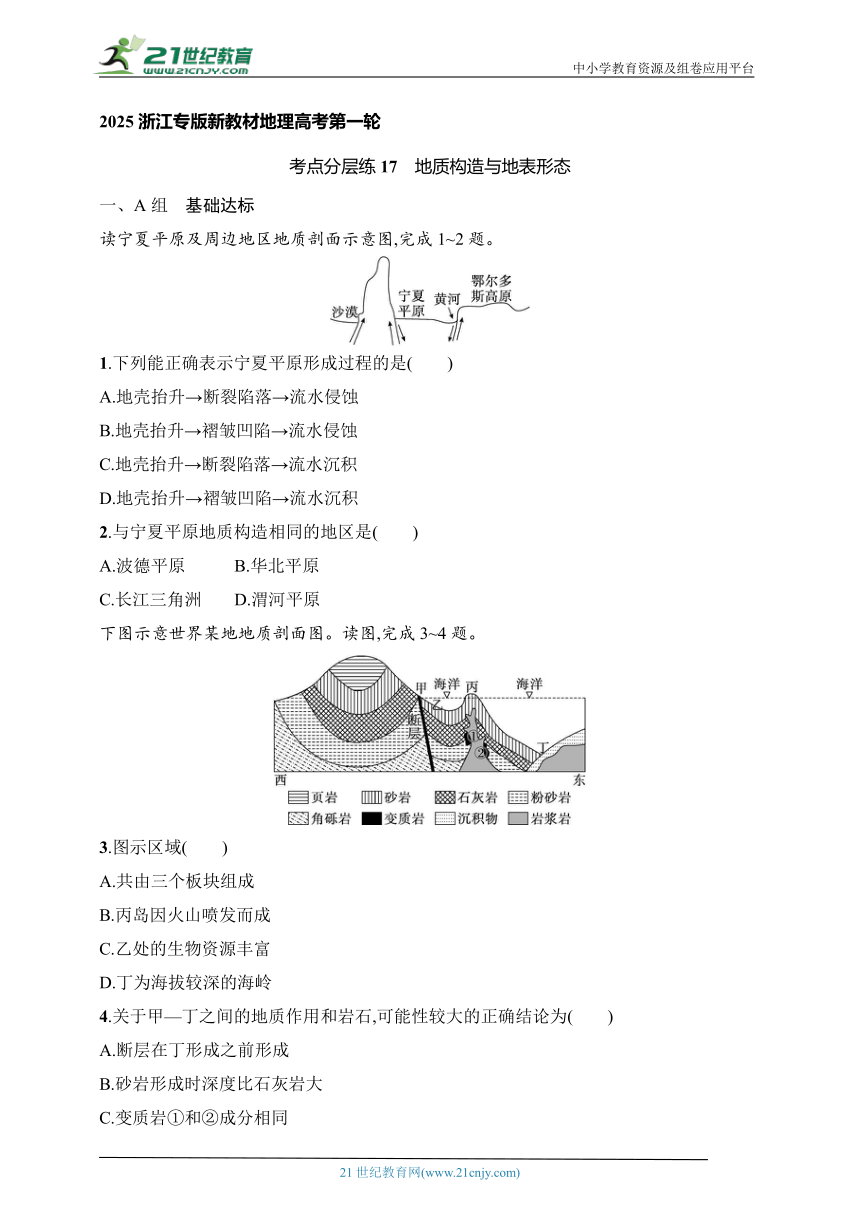

读宁夏平原及周边地区地质剖面示意图,完成1~2题。

1.下列能正确表示宁夏平原形成过程的是( )

A.地壳抬升→断裂陷落→流水侵蚀

B.地壳抬升→褶皱凹陷→流水侵蚀

C.地壳抬升→断裂陷落→流水沉积

D.地壳抬升→褶皱凹陷→流水沉积

2.与宁夏平原地质构造相同的地区是( )

A.波德平原 B.华北平原

C.长江三角洲 D.渭河平原

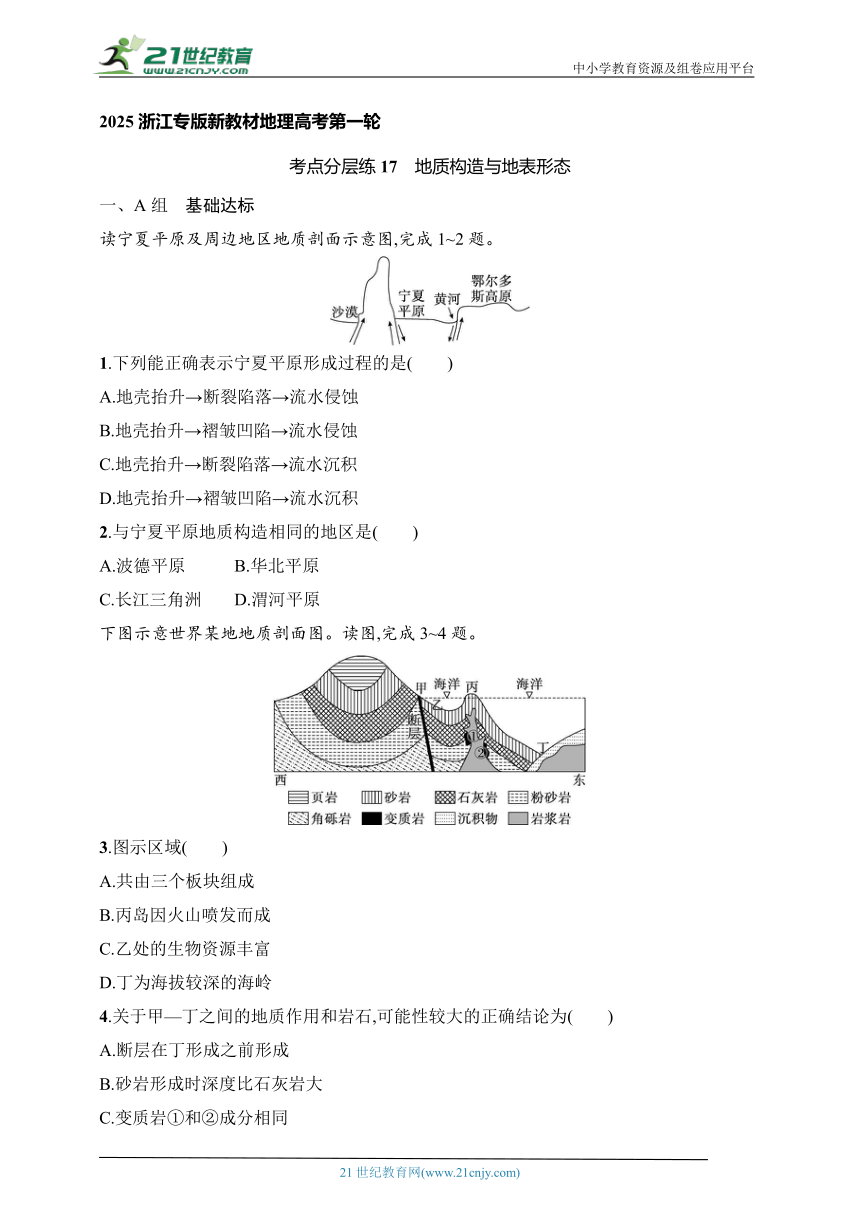

下图示意世界某地地质剖面图。读图,完成3~4题。

3.图示区域( )

A.共由三个板块组成

B.丙岛因火山喷发而成

C.乙处的生物资源丰富

D.丁为海拔较深的海岭

4.关于甲—丁之间的地质作用和岩石,可能性较大的正确结论为( )

A.断层在丁形成之前形成

B.砂岩形成时深度比石灰岩大

C.变质岩①和②成分相同

D.丙处沉积岩形成后岩浆侵入

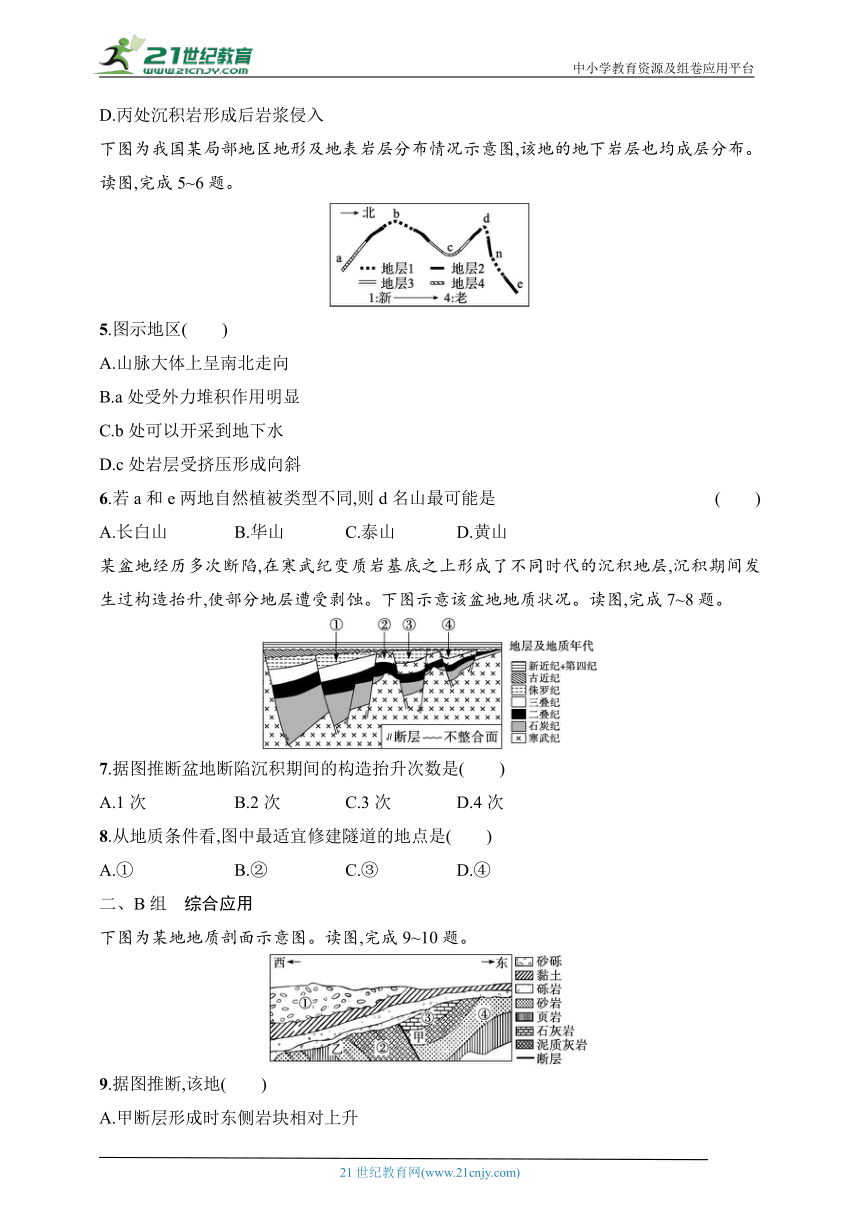

下图为我国某局部地区地形及地表岩层分布情况示意图,该地的地下岩层也均成层分布。读图,完成5~6题。

5.图示地区( )

A.山脉大体上呈南北走向

B.a处受外力堆积作用明显

C.b处可以开采到地下水

D.c处岩层受挤压形成向斜

6.若a和e两地自然植被类型不同,则d名山最可能是 ( )

A.长白山 B.华山 C.泰山 D.黄山

某盆地经历多次断陷,在寒武纪变质岩基底之上形成了不同时代的沉积地层,沉积期间发生过构造抬升,使部分地层遭受剥蚀。下图示意该盆地地质状况。读图,完成7~8题。

7.据图推断盆地断陷沉积期间的构造抬升次数是( )

A.1次 B.2次 C.3次 D.4次

8.从地质条件看,图中最适宜修建隧道的地点是( )

A.① B.② C.③ D.④

二、B组 综合应用

下图为某地地质剖面示意图。读图,完成9~10题。

9.据图推断,该地( )

A.甲断层形成时东侧岩块相对上升

B.①②③④地层中都可能找到化石

C.③④地层形成的沉积环境相同

D.地质史上受板块张裂运动影响明显

10.乙处地质构造的主要形成过程最可能是( )

A.侵蚀搬运—断裂下陷—固结成岩

B.固结成岩—岩浆喷出—地壳抬升

C.地壳抬升—侵蚀搬运—岩浆侵入

D.固结成岩—挤压拱起—风化侵蚀

下图示意某河谷地质剖面,M处上下岩层不连续,上部的岩层老,下部的岩层新。1963年,该河谷发生山体滑坡,造成重大损失。据此完成11~12题。

11.M处附近最有可能经历了( )

A.挤压—断裂—滑移 B.拉张—断裂—滑移

C.侵蚀—下沉—沉积 D.下沉—沉积—抬升

12.图中最有可能发生滑坡的是( )

A.① B.② C.③ D.④

下图为某次地质野外考察时拍摄的照片。照片中界面M之上的甲是一水平岩层,界面M之下的乙是一向斜,丙是地表沟谷,N是岩层层面。读图,完成13~14题。

13.界面M反映的地质含义不同于N的是( )

A.沉积物变化 B.古气候变化

C.古环境变化 D.构造运动变化

14.该区域( )

A.甲抬升前持续接受沉积

B.乙形成时代晚于甲岩层

C.乙形成后经历长期侵蚀

D.丙是背斜受侵蚀的结果

三、C组 创新提升

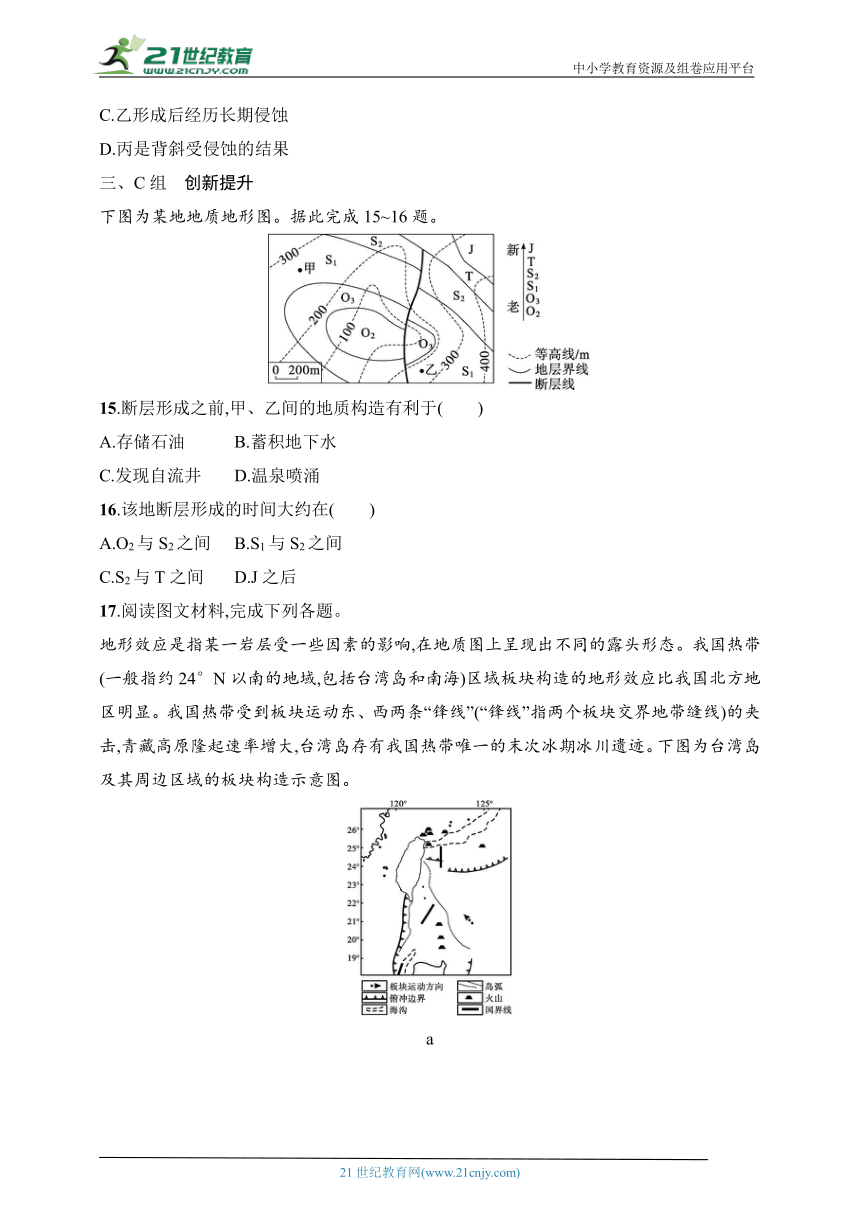

下图为某地地质地形图。据此完成15~16题。

15.断层形成之前,甲、乙间的地质构造有利于( )

A.存储石油 B.蓄积地下水

C.发现自流井 D.温泉喷涌

16.该地断层形成的时间大约在( )

A.O2与S2之间 B.S1与S2之间

C.S2与T之间 D.J之后

17.阅读图文材料,完成下列各题。

地形效应是指某一岩层受一些因素的影响,在地质图上呈现出不同的露头形态。我国热带(一般指约24°N以南的地域,包括台湾岛和南海)区域板块构造的地形效应比我国北方地区明显。我国热带受到板块运动东、西两条“锋线”(“锋线”指两个板块交界地带缝线)的夹击,青藏高原隆起速率增大,台湾岛存有我国热带唯一的末次冰期冰川遗迹。下图为台湾岛及其周边区域的板块构造示意图。

a

b

台湾岛的板块构造(a)和构造地貌带(b)

(1)指出东部“锋线”东西两侧的板块名称。

(2)说明我国热带区域地形效应比我国北方明显的主要原因。

(3)判断台湾岛东翼褶皱山地的运动趋势并说明理由。

(4)推测台湾岛有我国热带唯一的末次冰期冰川遗迹的主要原因。

考点分层练17 地质构造与地表形态

1.C 2.D 第1题,从图中可以看出,宁夏平原发生断层,两侧地壳抬升,中间地壳下降陷落,形成低地;在黄河及其支流影响下,泥沙沉积形成平原。C正确,A、B、D错误,故选C。第2题,从图中可以看出,宁夏平原地质构造为断层中的地堑,和其地质构造相同的地区是渭河平原,D正确。波德平原是冰川作用形成的;华北平原和长江三角洲都是流水沉积作用形成的,A、B、C错误。故选D。

3.C 4.D 第3题,根据图中断层两侧岩层的对比,可知丙为大陆板块的一部分,为大陆岛,B错误;海洋生物多分布在大陆架上,光照充足,即乙处,C正确;丁地貌应为海沟,D错误;由图中大陆岛的分布,结合丁为海沟,可推测该区域由两个板块碰撞形成,A错误。第4题,丁为板块挤压产生,当挤压力过大使左侧岩石产生断层,故丁的形成应该在断层之前,A错误;砂岩粒径比石灰岩大,应该在河口附近的浅海中形成,石灰岩粒径小,在更深的静水中形成,B错误;变质岩①由石灰岩变质而成,②为粉砂岩变质形成,二者成分不相同,C错误;褶皱使所有沉积岩发生弯曲,故沉积岩形成都早于褶皱,岩浆侵入了褶皱,故所有沉积岩形成在前,岩浆侵入在后,D正确。

5.C 6.B 第5题,根据图文材料可知,该地山脉大体上呈东西走向;根据地表岩层的新老关系,a处为老岩层,受外力侵蚀后出现在地表;b处岩层中心新,地貌表现为山地,故b为向斜山,地下可储存地下水;c处受外力侵蚀形成背斜谷。据此分析本题选C。第6题,d—n处地形为陡崖,且d—e间缺失岩层3、4,所以n处存在断层构造,说明d山为断块山,题干条件“a和e两地自然植被类型不同”,说明图示山地位于自然带的分界线上。华山位于秦岭山脉且为断块山。长白山、泰山和黄山的南北两侧山麓自然带是相同的,据此分析本题选B。

7.B 8.B 第7题,若出现构造抬升,岩层便会出现不整合面。不整合面在图中出现两次,一次是侏罗纪与古近纪之间,另一次是古近纪与“新近纪+第四纪”之间。故判断盆地断陷沉积期间的构造抬升次数为2次。第8题,结合所学知识可知,适宜修建隧道的地质构造为背斜,岩层应向上弯曲,据图可知②符合条件。故选B。

9.A 10.D 第9题,由图可知,甲断层西侧和东侧均有泥质灰岩、砂岩、页岩,由此推测甲断层形成之前两侧同类岩层连续,观察图中现在甲东侧的泥质灰岩、砂岩较西侧高,因此甲断层形成时东侧岩块可能相对上升。第10题,乙可能经历了沉积物固结成岩→地壳运动造成沉积岩层挤压,形成拱起状态→拱起的沉积岩顶部受到风化侵蚀,形成顶部不平整的状态的过程。

11.A 12.C 第11题,据材料“M处上下岩层不连续,上部的岩层老,下部的岩层新”可知,M处附近最有可能经历了挤压、断裂,之后山上的老岩层滑移覆盖到新岩层之上。故选A。第12题,图中最有可能发生滑坡的是③处,该处有断层,岩层坡度较大,稳定性差,且有地下水流动,C正确;①②处为上覆岩层,④处海拔较低,不易发生滑坡,A、B、D错误。故选C。

13.D 14.C 第13题,图示界面M呈水平状,说明构造运动以水平运动为主,而N为弯曲岩层,可能是地壳水平挤压的结果,则M、N地质含义的不同体现在构造运动变化方面。第14题,图示M之上的甲岩层呈水平状分布于乙向斜构造之上,说明乙向斜构造形成后,地表经历了外力侵蚀,从而使乙向斜上部呈水平状,然后接受外力沉积,形成了甲岩层,则A错误,C正确。乙岩层位于甲岩层之下,则乙岩层形成时间早于甲岩层,故B错误。丙处为水平岩层,地表受外力侵蚀形成沟谷,则D错误。

15.A 16.C 第15题,从甲到乙,岩层中心老两翼新,为背斜构造,再根据等高线来判断,此处等高线凸向高值区,说明为谷地地形,因此,此处的地貌类型在断层形成之前为背斜谷,背斜为良好的储油构造。第16题,该断层以上为T岩层,在T岩层与S2交界处以上为完整的岩层,因此断层发生在S2岩层形成之后与T岩层形成之前。

17.答案 (1)菲律宾海板块(或太平洋板块)、欧亚板块。

(2)我国热带区域距西(印度洋板块)、东(太平洋板块)两个板块汇聚边界较近;位于板块交界处,地质活动频繁。

(3)运动趋势:抬升中。理由:欧亚板块与菲律宾海板块(或太平洋板块)正处于碰撞、挤压的相对消亡运动中;中央山脉东翼褶皱山地是板块碰撞、挤压造成的;中央山脉东翼褶皱山地左侧为4与5的山地、丘陵,说明其处于抬升过程中。

(4)台湾岛强烈隆起;末次冰期时气温下降,雪线下降,台湾岛得以留下末次冰期冰川遗迹。

解析 第(1)题,结合全球板块分布的相关知识可知,东部“锋线”的东侧为菲律宾海板块(或者回答太平洋板块),其西侧为欧亚板块。第(2)题,根据材料可知,我国热带受到板块运动东、西两条“锋线”的夹击,青藏高原隆起速率增大。相比于我国北方地区,我国热带区域距离东侧的太平洋板块与西侧的印度洋板块较近,处于两板块的汇聚地带,地质活动频繁,所以岩层在地质图上呈现出不同的露头形态更为明显,地形效应比我国北方明显。第(3)题,中央山脉东翼褶皱山地是序号3,其西侧为序号4(中央山脉褶皱山地)和序号5(中央山脉西翼冲断丘陵),西侧为山地和丘陵,且台湾岛东翼褶皱山地地处菲律宾海板块(或太平洋板块)与欧亚板块的挤压边界附近,受两大板块的挤压作用,其运动趋势将不断抬升。第(4)题,结合前面分析可知,台湾岛受板块挤压,山地强烈抬升,在末次冰期时期,气温显著下降,雪线下降,冰川范围扩大,形成冰川遗迹并得以保留。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练17 地质构造与地表形态

一、A组 基础达标

读宁夏平原及周边地区地质剖面示意图,完成1~2题。

1.下列能正确表示宁夏平原形成过程的是( )

A.地壳抬升→断裂陷落→流水侵蚀

B.地壳抬升→褶皱凹陷→流水侵蚀

C.地壳抬升→断裂陷落→流水沉积

D.地壳抬升→褶皱凹陷→流水沉积

2.与宁夏平原地质构造相同的地区是( )

A.波德平原 B.华北平原

C.长江三角洲 D.渭河平原

下图示意世界某地地质剖面图。读图,完成3~4题。

3.图示区域( )

A.共由三个板块组成

B.丙岛因火山喷发而成

C.乙处的生物资源丰富

D.丁为海拔较深的海岭

4.关于甲—丁之间的地质作用和岩石,可能性较大的正确结论为( )

A.断层在丁形成之前形成

B.砂岩形成时深度比石灰岩大

C.变质岩①和②成分相同

D.丙处沉积岩形成后岩浆侵入

下图为我国某局部地区地形及地表岩层分布情况示意图,该地的地下岩层也均成层分布。读图,完成5~6题。

5.图示地区( )

A.山脉大体上呈南北走向

B.a处受外力堆积作用明显

C.b处可以开采到地下水

D.c处岩层受挤压形成向斜

6.若a和e两地自然植被类型不同,则d名山最可能是 ( )

A.长白山 B.华山 C.泰山 D.黄山

某盆地经历多次断陷,在寒武纪变质岩基底之上形成了不同时代的沉积地层,沉积期间发生过构造抬升,使部分地层遭受剥蚀。下图示意该盆地地质状况。读图,完成7~8题。

7.据图推断盆地断陷沉积期间的构造抬升次数是( )

A.1次 B.2次 C.3次 D.4次

8.从地质条件看,图中最适宜修建隧道的地点是( )

A.① B.② C.③ D.④

二、B组 综合应用

下图为某地地质剖面示意图。读图,完成9~10题。

9.据图推断,该地( )

A.甲断层形成时东侧岩块相对上升

B.①②③④地层中都可能找到化石

C.③④地层形成的沉积环境相同

D.地质史上受板块张裂运动影响明显

10.乙处地质构造的主要形成过程最可能是( )

A.侵蚀搬运—断裂下陷—固结成岩

B.固结成岩—岩浆喷出—地壳抬升

C.地壳抬升—侵蚀搬运—岩浆侵入

D.固结成岩—挤压拱起—风化侵蚀

下图示意某河谷地质剖面,M处上下岩层不连续,上部的岩层老,下部的岩层新。1963年,该河谷发生山体滑坡,造成重大损失。据此完成11~12题。

11.M处附近最有可能经历了( )

A.挤压—断裂—滑移 B.拉张—断裂—滑移

C.侵蚀—下沉—沉积 D.下沉—沉积—抬升

12.图中最有可能发生滑坡的是( )

A.① B.② C.③ D.④

下图为某次地质野外考察时拍摄的照片。照片中界面M之上的甲是一水平岩层,界面M之下的乙是一向斜,丙是地表沟谷,N是岩层层面。读图,完成13~14题。

13.界面M反映的地质含义不同于N的是( )

A.沉积物变化 B.古气候变化

C.古环境变化 D.构造运动变化

14.该区域( )

A.甲抬升前持续接受沉积

B.乙形成时代晚于甲岩层

C.乙形成后经历长期侵蚀

D.丙是背斜受侵蚀的结果

三、C组 创新提升

下图为某地地质地形图。据此完成15~16题。

15.断层形成之前,甲、乙间的地质构造有利于( )

A.存储石油 B.蓄积地下水

C.发现自流井 D.温泉喷涌

16.该地断层形成的时间大约在( )

A.O2与S2之间 B.S1与S2之间

C.S2与T之间 D.J之后

17.阅读图文材料,完成下列各题。

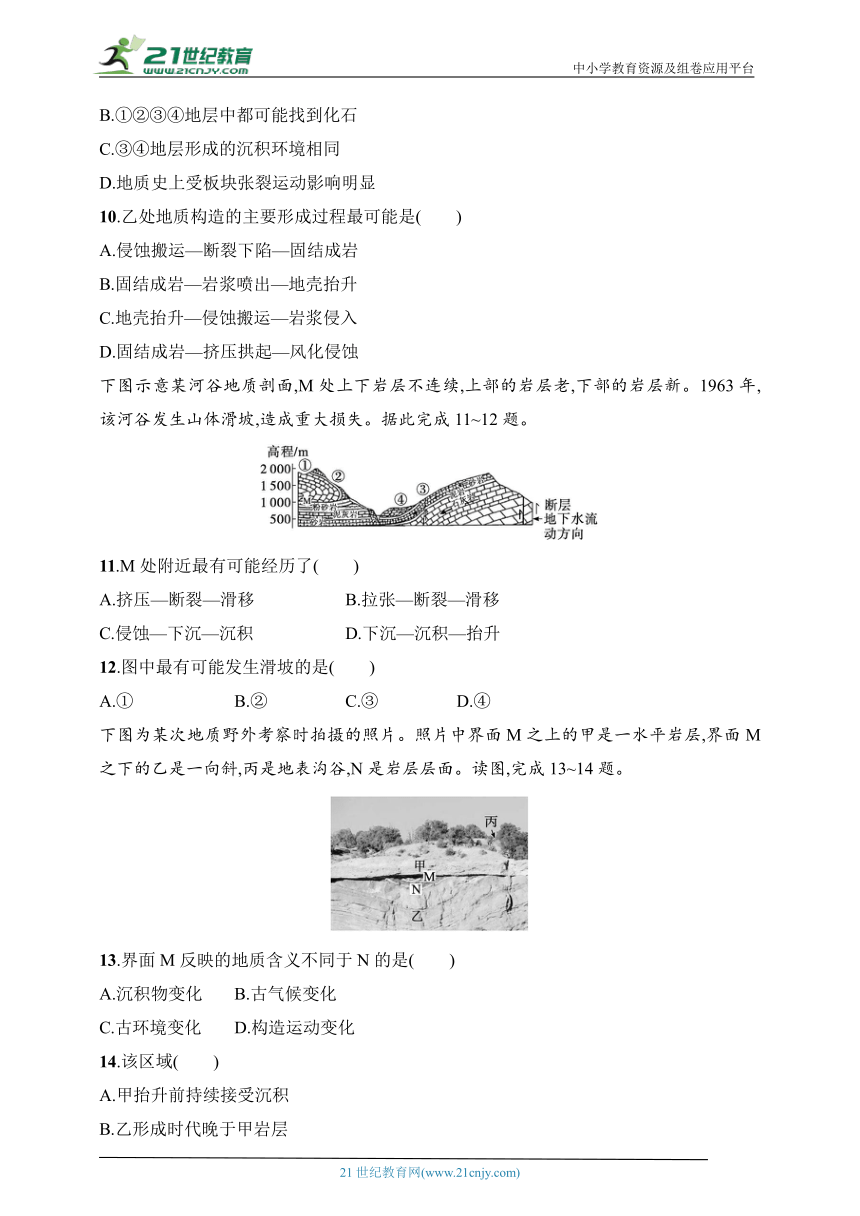

地形效应是指某一岩层受一些因素的影响,在地质图上呈现出不同的露头形态。我国热带(一般指约24°N以南的地域,包括台湾岛和南海)区域板块构造的地形效应比我国北方地区明显。我国热带受到板块运动东、西两条“锋线”(“锋线”指两个板块交界地带缝线)的夹击,青藏高原隆起速率增大,台湾岛存有我国热带唯一的末次冰期冰川遗迹。下图为台湾岛及其周边区域的板块构造示意图。

a

b

台湾岛的板块构造(a)和构造地貌带(b)

(1)指出东部“锋线”东西两侧的板块名称。

(2)说明我国热带区域地形效应比我国北方明显的主要原因。

(3)判断台湾岛东翼褶皱山地的运动趋势并说明理由。

(4)推测台湾岛有我国热带唯一的末次冰期冰川遗迹的主要原因。

考点分层练17 地质构造与地表形态

1.C 2.D 第1题,从图中可以看出,宁夏平原发生断层,两侧地壳抬升,中间地壳下降陷落,形成低地;在黄河及其支流影响下,泥沙沉积形成平原。C正确,A、B、D错误,故选C。第2题,从图中可以看出,宁夏平原地质构造为断层中的地堑,和其地质构造相同的地区是渭河平原,D正确。波德平原是冰川作用形成的;华北平原和长江三角洲都是流水沉积作用形成的,A、B、C错误。故选D。

3.C 4.D 第3题,根据图中断层两侧岩层的对比,可知丙为大陆板块的一部分,为大陆岛,B错误;海洋生物多分布在大陆架上,光照充足,即乙处,C正确;丁地貌应为海沟,D错误;由图中大陆岛的分布,结合丁为海沟,可推测该区域由两个板块碰撞形成,A错误。第4题,丁为板块挤压产生,当挤压力过大使左侧岩石产生断层,故丁的形成应该在断层之前,A错误;砂岩粒径比石灰岩大,应该在河口附近的浅海中形成,石灰岩粒径小,在更深的静水中形成,B错误;变质岩①由石灰岩变质而成,②为粉砂岩变质形成,二者成分不相同,C错误;褶皱使所有沉积岩发生弯曲,故沉积岩形成都早于褶皱,岩浆侵入了褶皱,故所有沉积岩形成在前,岩浆侵入在后,D正确。

5.C 6.B 第5题,根据图文材料可知,该地山脉大体上呈东西走向;根据地表岩层的新老关系,a处为老岩层,受外力侵蚀后出现在地表;b处岩层中心新,地貌表现为山地,故b为向斜山,地下可储存地下水;c处受外力侵蚀形成背斜谷。据此分析本题选C。第6题,d—n处地形为陡崖,且d—e间缺失岩层3、4,所以n处存在断层构造,说明d山为断块山,题干条件“a和e两地自然植被类型不同”,说明图示山地位于自然带的分界线上。华山位于秦岭山脉且为断块山。长白山、泰山和黄山的南北两侧山麓自然带是相同的,据此分析本题选B。

7.B 8.B 第7题,若出现构造抬升,岩层便会出现不整合面。不整合面在图中出现两次,一次是侏罗纪与古近纪之间,另一次是古近纪与“新近纪+第四纪”之间。故判断盆地断陷沉积期间的构造抬升次数为2次。第8题,结合所学知识可知,适宜修建隧道的地质构造为背斜,岩层应向上弯曲,据图可知②符合条件。故选B。

9.A 10.D 第9题,由图可知,甲断层西侧和东侧均有泥质灰岩、砂岩、页岩,由此推测甲断层形成之前两侧同类岩层连续,观察图中现在甲东侧的泥质灰岩、砂岩较西侧高,因此甲断层形成时东侧岩块可能相对上升。第10题,乙可能经历了沉积物固结成岩→地壳运动造成沉积岩层挤压,形成拱起状态→拱起的沉积岩顶部受到风化侵蚀,形成顶部不平整的状态的过程。

11.A 12.C 第11题,据材料“M处上下岩层不连续,上部的岩层老,下部的岩层新”可知,M处附近最有可能经历了挤压、断裂,之后山上的老岩层滑移覆盖到新岩层之上。故选A。第12题,图中最有可能发生滑坡的是③处,该处有断层,岩层坡度较大,稳定性差,且有地下水流动,C正确;①②处为上覆岩层,④处海拔较低,不易发生滑坡,A、B、D错误。故选C。

13.D 14.C 第13题,图示界面M呈水平状,说明构造运动以水平运动为主,而N为弯曲岩层,可能是地壳水平挤压的结果,则M、N地质含义的不同体现在构造运动变化方面。第14题,图示M之上的甲岩层呈水平状分布于乙向斜构造之上,说明乙向斜构造形成后,地表经历了外力侵蚀,从而使乙向斜上部呈水平状,然后接受外力沉积,形成了甲岩层,则A错误,C正确。乙岩层位于甲岩层之下,则乙岩层形成时间早于甲岩层,故B错误。丙处为水平岩层,地表受外力侵蚀形成沟谷,则D错误。

15.A 16.C 第15题,从甲到乙,岩层中心老两翼新,为背斜构造,再根据等高线来判断,此处等高线凸向高值区,说明为谷地地形,因此,此处的地貌类型在断层形成之前为背斜谷,背斜为良好的储油构造。第16题,该断层以上为T岩层,在T岩层与S2交界处以上为完整的岩层,因此断层发生在S2岩层形成之后与T岩层形成之前。

17.答案 (1)菲律宾海板块(或太平洋板块)、欧亚板块。

(2)我国热带区域距西(印度洋板块)、东(太平洋板块)两个板块汇聚边界较近;位于板块交界处,地质活动频繁。

(3)运动趋势:抬升中。理由:欧亚板块与菲律宾海板块(或太平洋板块)正处于碰撞、挤压的相对消亡运动中;中央山脉东翼褶皱山地是板块碰撞、挤压造成的;中央山脉东翼褶皱山地左侧为4与5的山地、丘陵,说明其处于抬升过程中。

(4)台湾岛强烈隆起;末次冰期时气温下降,雪线下降,台湾岛得以留下末次冰期冰川遗迹。

解析 第(1)题,结合全球板块分布的相关知识可知,东部“锋线”的东侧为菲律宾海板块(或者回答太平洋板块),其西侧为欧亚板块。第(2)题,根据材料可知,我国热带受到板块运动东、西两条“锋线”的夹击,青藏高原隆起速率增大。相比于我国北方地区,我国热带区域距离东侧的太平洋板块与西侧的印度洋板块较近,处于两板块的汇聚地带,地质活动频繁,所以岩层在地质图上呈现出不同的露头形态更为明显,地形效应比我国北方明显。第(3)题,中央山脉东翼褶皱山地是序号3,其西侧为序号4(中央山脉褶皱山地)和序号5(中央山脉西翼冲断丘陵),西侧为山地和丘陵,且台湾岛东翼褶皱山地地处菲律宾海板块(或太平洋板块)与欧亚板块的挤压边界附近,受两大板块的挤压作用,其运动趋势将不断抬升。第(4)题,结合前面分析可知,台湾岛受板块挤压,山地强烈抬升,在末次冰期时期,气温显著下降,雪线下降,冰川范围扩大,形成冰川遗迹并得以保留。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录