2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练20 地表形态与人类活动(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练20 地表形态与人类活动(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 781.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 10:54:17 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练20 地表形态与人类活动

一、A组 基础达标

我国某山地上的公路呈“S”形弯曲(如图),形成了一道美丽的风景线,引来了许多游客。据此完成1~2题。

1.据统计,1月份该公路交通事故较多,其原因最可能是( )

A.道路结冰,车辆易发生侧滑

B.车流量大,容易追尾

C.弯道较多,车辆视野受限

D.阴雨天多,能见度低

2.该公路靠山壁的一侧有混凝土砌成的挡土墙,墙上有很多孔洞,推测孔洞的主要作用是( )

A.预留检修孔洞,便于维修

B.为固定铆钉所留,便于施工

C.方便土壤透气,防止异味

D.排出表土中水分,防止滑坡

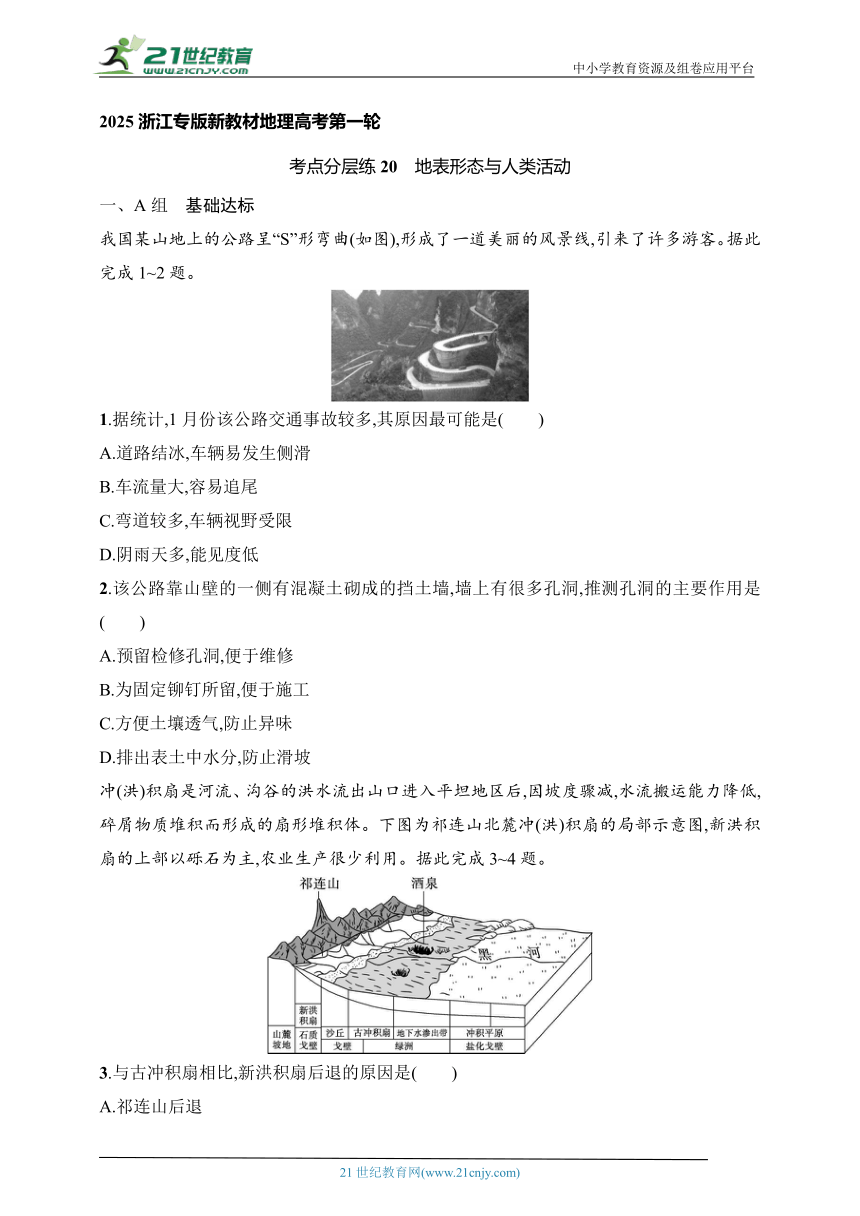

冲(洪)积扇是河流、沟谷的洪水流出山口进入平坦地区后,因坡度骤减,水流搬运能力降低,碎屑物质堆积而形成的扇形堆积体。下图为祁连山北麓冲(洪)积扇的局部示意图,新洪积扇的上部以砾石为主,农业生产很少利用。据此完成3~4题。

3.与古冲积扇相比,新洪积扇后退的原因是( )

A.祁连山后退

B.祁连山上升

C.河流侵蚀作用减弱

D.河流搬运作用减弱

4.在古冲积扇上,酒泉成为聚落的有利条件主要是( )

A.水源充足 B.降水丰富

C.气候凉爽 D.地形平坦

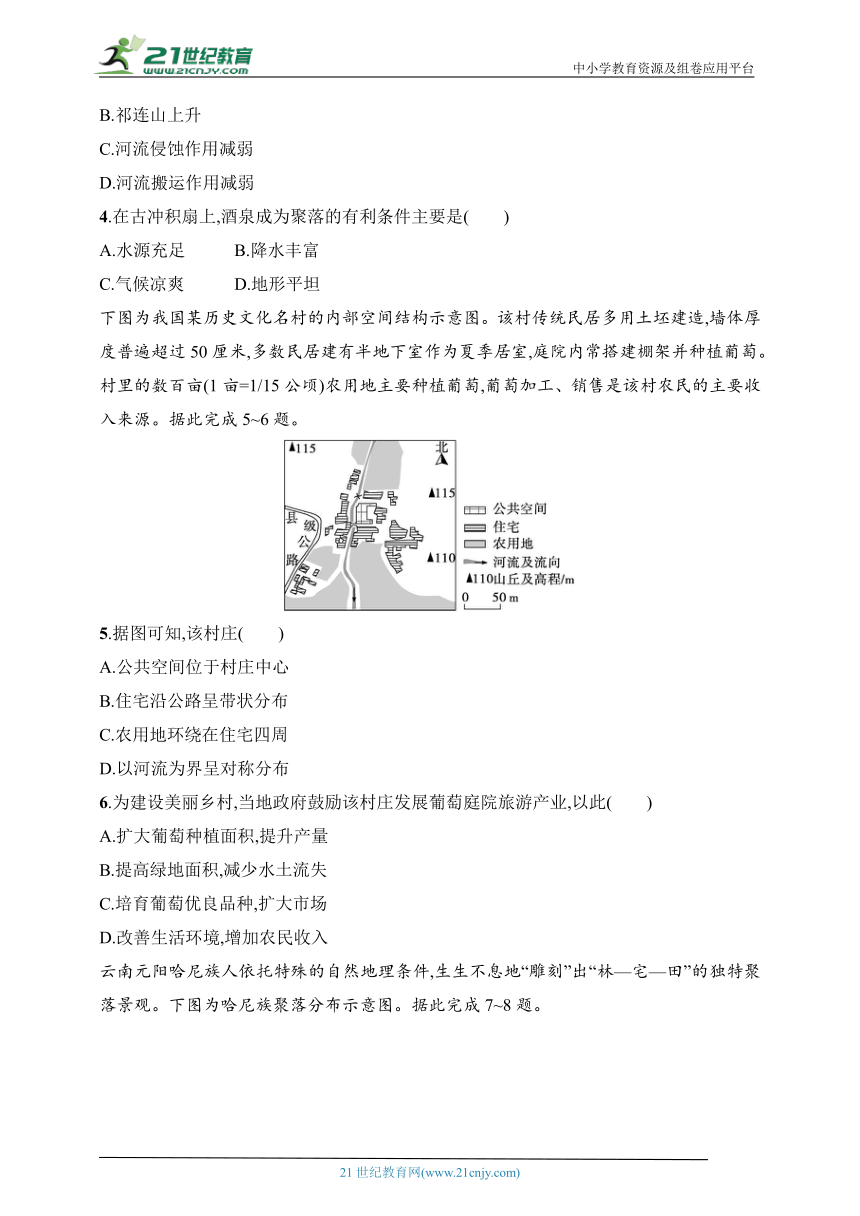

下图为我国某历史文化名村的内部空间结构示意图。该村传统民居多用土坯建造,墙体厚度普遍超过50厘米,多数民居建有半地下室作为夏季居室,庭院内常搭建棚架并种植葡萄。村里的数百亩(1亩=1/15公顷)农用地主要种植葡萄,葡萄加工、销售是该村农民的主要收入来源。据此完成5~6题。

5.据图可知,该村庄( )

A.公共空间位于村庄中心

B.住宅沿公路呈带状分布

C.农用地环绕在住宅四周

D.以河流为界呈对称分布

6.为建设美丽乡村,当地政府鼓励该村庄发展葡萄庭院旅游产业,以此( )

A.扩大葡萄种植面积,提升产量

B.提高绿地面积,减少水土流失

C.培育葡萄优良品种,扩大市场

D.改善生活环境,增加农民收入

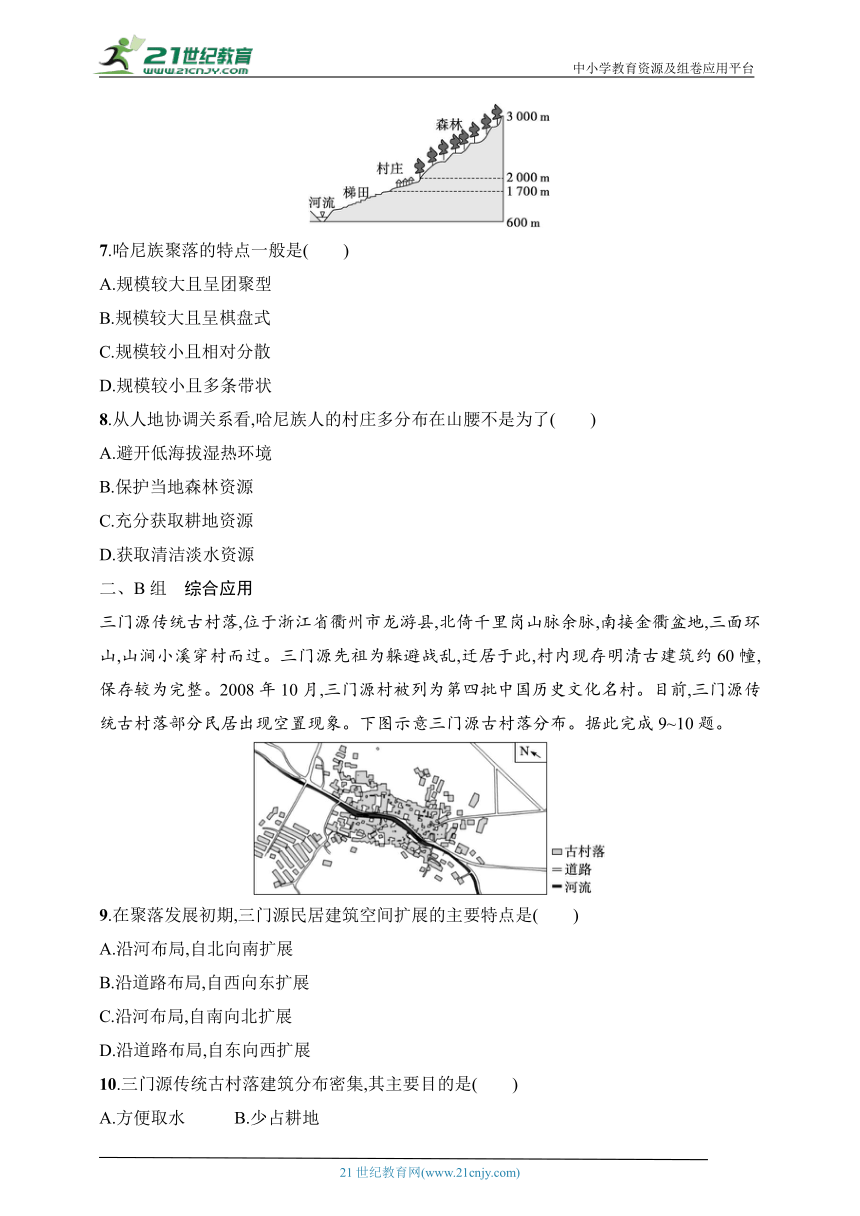

云南元阳哈尼族人依托特殊的自然地理条件,生生不息地“雕刻”出“林—宅—田”的独特聚落景观。下图为哈尼族聚落分布示意图。据此完成7~8题。

7.哈尼族聚落的特点一般是( )

A.规模较大且呈团聚型

B.规模较大且呈棋盘式

C.规模较小且相对分散

D.规模较小且多条带状

8.从人地协调关系看,哈尼族人的村庄多分布在山腰不是为了( )

A.避开低海拔湿热环境

B.保护当地森林资源

C.充分获取耕地资源

D.获取清洁淡水资源

二、B组 综合应用

三门源传统古村落,位于浙江省衢州市龙游县,北倚千里岗山脉余脉,南接金衢盆地,三面环山,山涧小溪穿村而过。三门源先祖为躲避战乱,迁居于此,村内现存明清古建筑约60幢,保存较为完整。2008年10月,三门源村被列为第四批中国历史文化名村。目前,三门源传统古村落部分民居出现空置现象。下图示意三门源古村落分布。据此完成9~10题。

9.在聚落发展初期,三门源民居建筑空间扩展的主要特点是( )

A.沿河布局,自北向南扩展

B.沿道路布局,自西向东扩展

C.沿河布局,自南向北扩展

D.沿道路布局,自东向西扩展

10.三门源传统古村落建筑分布密集,其主要目的是( )

A.方便取水 B.少占耕地

C.利于田间管理 D.便于抵御盗匪

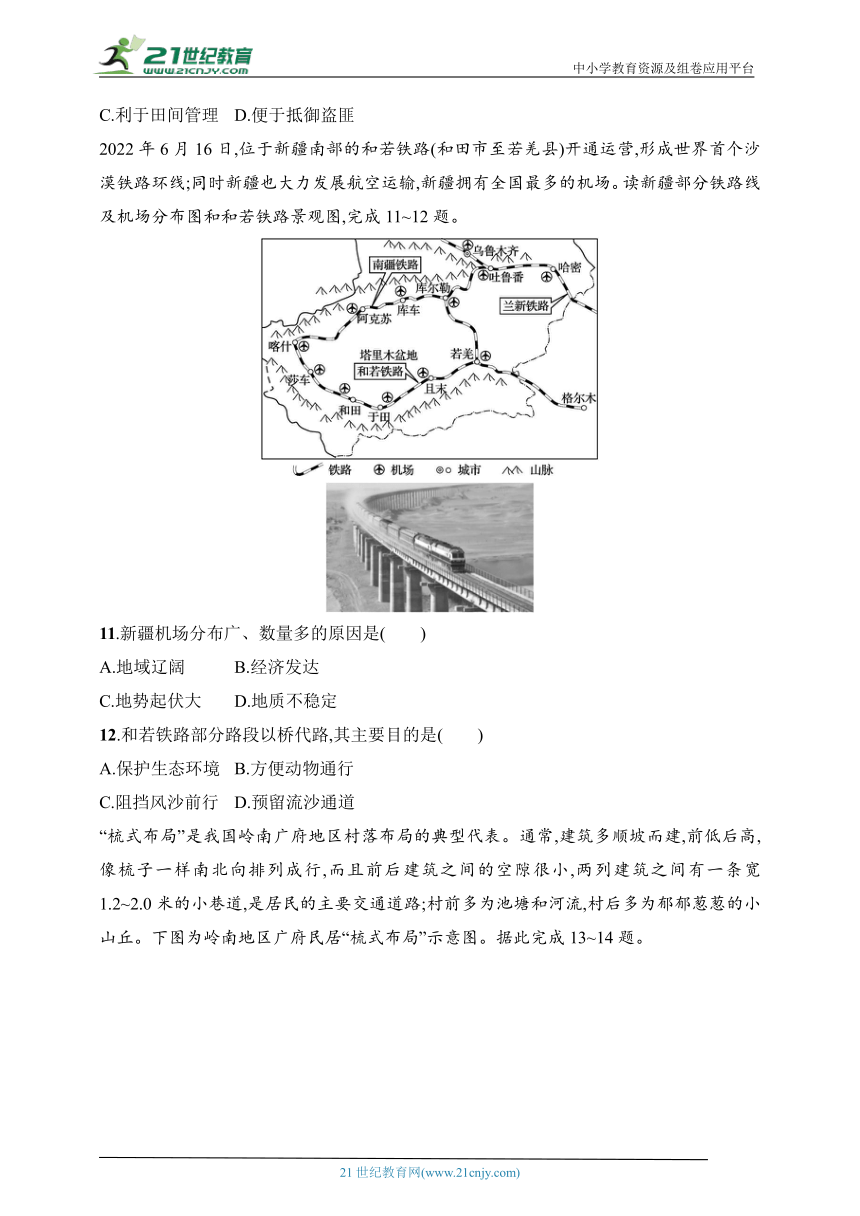

2022年6月16日,位于新疆南部的和若铁路(和田市至若羌县)开通运营,形成世界首个沙漠铁路环线;同时新疆也大力发展航空运输,新疆拥有全国最多的机场。读新疆部分铁路线及机场分布图和和若铁路景观图,完成11~12题。

11.新疆机场分布广、数量多的原因是( )

A.地域辽阔 B.经济发达

C.地势起伏大 D.地质不稳定

12.和若铁路部分路段以桥代路,其主要目的是( )

A.保护生态环境 B.方便动物通行

C.阻挡风沙前行 D.预留流沙通道

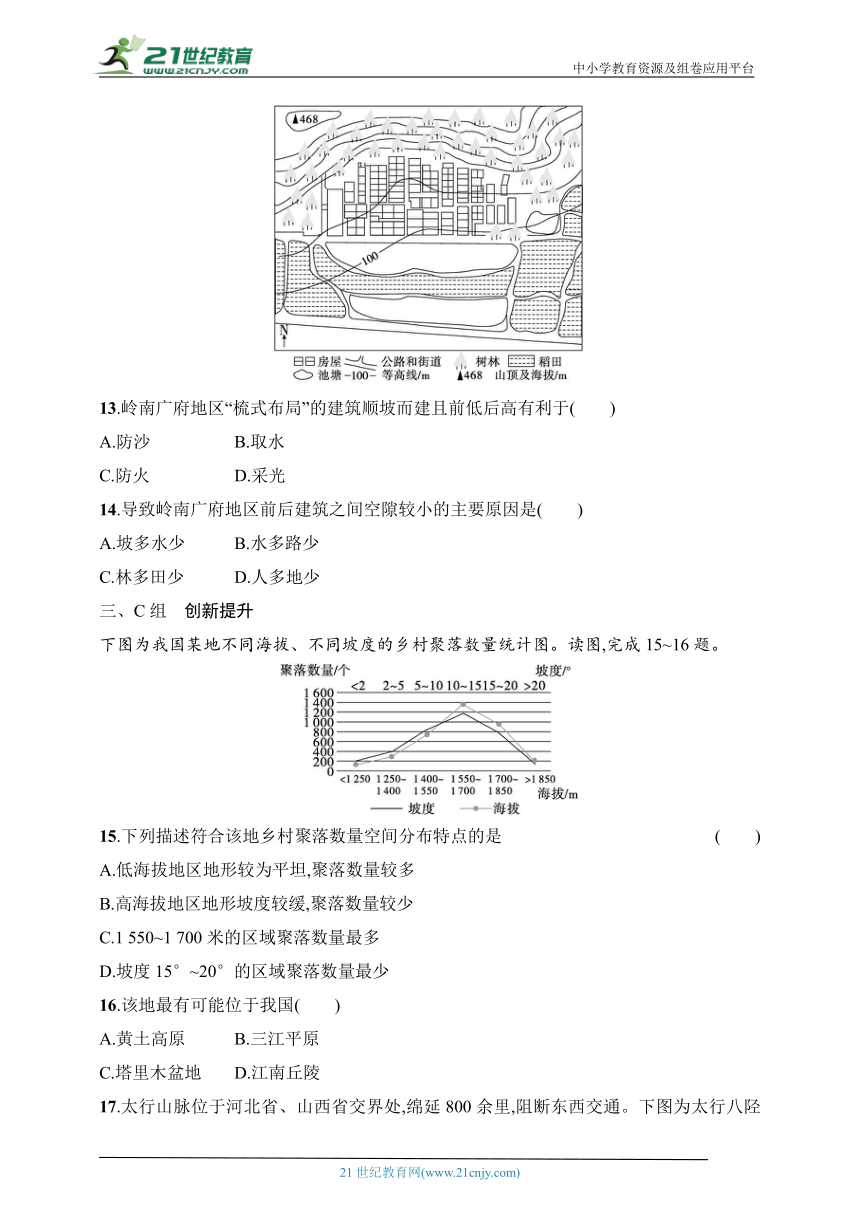

“梳式布局”是我国岭南广府地区村落布局的典型代表。通常,建筑多顺坡而建,前低后高,像梳子一样南北向排列成行,而且前后建筑之间的空隙很小,两列建筑之间有一条宽1.2~2.0米的小巷道,是居民的主要交通道路;村前多为池塘和河流,村后多为郁郁葱葱的小山丘。下图为岭南地区广府民居“梳式布局”示意图。据此完成13~14题。

13.岭南广府地区“梳式布局”的建筑顺坡而建且前低后高有利于( )

A.防沙 B.取水

C.防火 D.采光

14.导致岭南广府地区前后建筑之间空隙较小的主要原因是( )

A.坡多水少 B.水多路少

C.林多田少 D.人多地少

三、C组 创新提升

下图为我国某地不同海拔、不同坡度的乡村聚落数量统计图。读图,完成15~16题。

15.下列描述符合该地乡村聚落数量空间分布特点的是 ( )

A.低海拔地区地形较为平坦,聚落数量较多

B.高海拔地区地形坡度较缓,聚落数量较少

C.1 550~1 700米的区域聚落数量最多

D.坡度15°~20°的区域聚落数量最少

16.该地最有可能位于我国( )

A.黄土高原 B.三江平原

C.塔里木盆地 D.江南丘陵

17.太行山脉位于河北省、山西省交界处,绵延800余里,阻断东西交通。下图为太行八陉示意图。读图文材料,完成下列各题。

在中生代和新生代,太行山地区分别受到东西向和南北向内力作用而不断隆升,又经外力剥蚀形成了与山脉近于垂直相交的“横谷”,古书中将这种横切山脉使山脉中断的河谷或山谷称为“陉”。

(1)依据材料说出太行八陉的形成过程。

井陉为太行八陉之第五陉,天下九塞之第六塞。井陉县“四方高,中央下,如井之深,如灶之陉,故谓之井陉”。自秦置县距今已两千多年。

(2)说出井陉县选址的优势区位条件。

18.阅读图文材料,完成下列各题。

风水学在中华文化中是一门源远流长的学问。其目的是教导民众,在山河大地之间,挑选一处适合人类生存的环境,使长居此地的人们健康、平安。虽有迷信成分,但里面却包含着中国古代朴素地理学的思想。

材料一 穴居时代的居住风水——“未有宫室之时,因‘陵穴’掘穴而处之;乃圣王虑之,以为掘穴,则冬可避风寒”。

材料二 殷商时代的居住风水——“攻位于汭”(汭:河水内湾环抱处,为凸岸)。

弯道速度示意图

(1)读材料一,分析穴居时代人们在选择开凿居住洞穴时考虑的自然因素。

(2)根据材料二,分析“汭位”对古代农业生产、日常生活和取水安全产生的影响。

(3)凹岸在古代风水中称“反弓水”,是不适合辟为住宅用地的,但现在我们发现像伦敦、上海等一些港口城市最早往往在凹岸布局,请分析原因。

考点分层练20 地表形态与人类活动

1.A 2.D 第1题,根据设问“1月份该公路交通事故较多”提示,我国1月份为冬季,道路结冰,车辆易发生侧滑。其他选项没有明显的时间限制。第2题,这些孔洞应该是排水孔,其作用主要是把挡住的大块土层里的水随时随地排泄出去,该方法对控制地下水作用下的坡体滑坡有较好的效果,D对,排除A、B、C。故选D。

3.D 4.A 第3题,与古冲积扇相比,新洪积扇后退,说明河流径流量减少,搬运能力减弱,D正确;祁连山位置不会发生改变,A错误;如果祁连山上升,河流落差加大,搬运能力增强,新洪积扇应向前,B错误;河流的侵蚀作用是产生堆积物的主要动力,但沉积物主要依靠搬运能力,C错误。故选D。第4题,从图中可以看出,酒泉位于源于高山的河流交汇处,水源充足,有利于聚落的形成和发展。

5.A 6.D 第5题,从图上可以看出,公共空间位于村庄的中心,目的是方便村民进行活动,A正确。根据图可知,住宅沿县级公路分布较少,主要沿河流分布,B错误。农用地主要沿河流分布,便于灌溉,C错误。该村庄住宅东岸多,西岸少,并不对称,D错误。故选A。第6题,当地的自然环境条件(缺水)不适宜扩大葡萄种植面积。发展旅游业不是为了减少水土流失,而是为了促进当地经济多样化发展。发展葡萄庭院旅游产业主要是为美丽乡村建设服务,以此带动旅游观光农业、休闲农业的发展。结合当地的农业特色,发展葡萄庭院旅游产业,以葡萄装点庭院、美化村庄、美化环境、改善居民生活环境;以葡萄庭院旅游产业,带动葡萄观赏、葡萄采摘、葡萄销售等环节发展,增加农民收入。

7.C 8.B 第7题,当地地形崎岖,平地少,聚落的规模都比较小,受地形影响,山区聚落分布都比较分散,故C正确,排除A、B、D。第8题,在山腰处建村庄,会破坏森林植被,所以哈尼族人的村庄多分布在山腰不是为了保护当地森林资源,故B符合。该地位于亚热带季风区,夏季高温多雨,建在半山腰可以避开低海拔湿热环境;在海拔较低的地方建梯田,可充分利用耕地资源;靠近河流上游,水源清洁,故排除A、C、D。

9.A 10.B 第9题,在聚落发展初期,三门源民居建筑空间扩展受到地形及河流的共同影响,沿河布局,可充分利用河运,同时利于生产、生活用水,故聚落民居多沿河布局。三门源先祖为躲避战乱而迁徙,故早期聚落多在北侧靠近山脚处分布,随人口增长,向南沿河扩展。第10题,三门源传统古村落三面环山,可利用的耕地资源不足。村落建筑分布密集,有利于提高土地利用效率,最大限度保护耕地资源,故其主要目的是少占耕地。

11.A 12.D 第11题,新疆机场分布广、数量多的原因是地域辽阔,不同行政区划之间距离较远,对于快速、耗时少的交通方式需求较大。第12题,和若铁路部分路段以桥代路,其主要目的是防止铁路被风沙掩埋,选择架高的方式预留流沙通道,D正确、C错误;该地环境恶劣,少有动物通行以及生态破坏,且方便动物通行可以预留生态涵洞,无须架桥,A、B错误。故选D。

13.D 14.D 第13题,从图中看,“梳式布局”的建筑顺坡而建,前低后高,像梳子一样南北向排列成行,有利于前后建筑都很好地采光。水源位于地势低的地方,水压低,不利于取水。层叠分布,可能会出现低处火灾向高处蔓延的现象。岭南地区气候湿润,一般没有风沙天气。第14题,岭南地区由于多低山丘陵,人口稠密,人均土地资源较少,缩小前后建筑之间的空隙可充分利用有限的土地资源。建筑之间空隙宽窄跟土地资源多少有关,和坡度、水、林田分布等因素关系不大,且我国岭南广府地区降水多。

15.C 16.A 第15题,读图可知,海拔1 550~1 700米的区域聚落数量最多。第16题,分析图中信息可知,该地聚落分布在1 250米以上、坡度和缓的地区,说明聚落所在地应为高原;三江平原和江南丘陵地带海拔低;塔里木盆地海拔为800~1 300米,且受气候影响盆地内聚落数量少。

17.答案 (1)在地壳运动等内力作用形成太行褶皱山脉的过程中,出现多处断裂,在断裂处岩石破碎,长期的风化、流水侵蚀等作用,形成沟谷(陉)。

(2)位于井陉盆地,地形平坦;河流流经,水源充足;地处交通要道。

解析 第(1)题,根据材料中“在中生代和新生代,太行山地区分别受到东西向和南北向内力作用而不断隆升,又经外力剥蚀形成了与山脉近于垂直相交的‘横谷’”可知,太行八陉首先是在地壳运动等内力作用下,使得太行山不断抬升隆起,形成高大的太行山脉,然后经历外力作用的不断风化和侵蚀,在断裂处形成了与山脉垂直相交的沟谷,古书中称为“陉”。第(2)题,考查聚落的区位因素。应从自然和社会经济等方面进行分析。

18.答案 (1)光照、热量(向南开口);避冬季偏北风(向南开口);高地(避开洪水、或除湿)。

(2)凸岸是沉积岸,有利于泥沙沉积、土壤形成;凸岸天然水面围绕可作防御之用;水流较缓,便于取水。

(3)凹岸流水侵蚀作用强烈,水深。

解析 第(1)题,古代生产力水平较低,因此,选择开凿居住洞穴时考虑的主要自然因素是光照、热量,尽量选择朝南的方向进行开凿,避开冬季偏北风的影响,同时,也要考虑地形地势的影响,避免洪水的影响。第(2)题,受地转偏向力的影响,凹岸以流水侵蚀为主,凸岸以流水堆积作用为主,因此,凸岸更有利于土壤的形成,水面可以作防御之用,同时,水流较缓,便于取水。第(3)题,凹岸流水侵蚀作用强烈,不利于农业生产和居住,因其水深,适合建设港口。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练20 地表形态与人类活动

一、A组 基础达标

我国某山地上的公路呈“S”形弯曲(如图),形成了一道美丽的风景线,引来了许多游客。据此完成1~2题。

1.据统计,1月份该公路交通事故较多,其原因最可能是( )

A.道路结冰,车辆易发生侧滑

B.车流量大,容易追尾

C.弯道较多,车辆视野受限

D.阴雨天多,能见度低

2.该公路靠山壁的一侧有混凝土砌成的挡土墙,墙上有很多孔洞,推测孔洞的主要作用是( )

A.预留检修孔洞,便于维修

B.为固定铆钉所留,便于施工

C.方便土壤透气,防止异味

D.排出表土中水分,防止滑坡

冲(洪)积扇是河流、沟谷的洪水流出山口进入平坦地区后,因坡度骤减,水流搬运能力降低,碎屑物质堆积而形成的扇形堆积体。下图为祁连山北麓冲(洪)积扇的局部示意图,新洪积扇的上部以砾石为主,农业生产很少利用。据此完成3~4题。

3.与古冲积扇相比,新洪积扇后退的原因是( )

A.祁连山后退

B.祁连山上升

C.河流侵蚀作用减弱

D.河流搬运作用减弱

4.在古冲积扇上,酒泉成为聚落的有利条件主要是( )

A.水源充足 B.降水丰富

C.气候凉爽 D.地形平坦

下图为我国某历史文化名村的内部空间结构示意图。该村传统民居多用土坯建造,墙体厚度普遍超过50厘米,多数民居建有半地下室作为夏季居室,庭院内常搭建棚架并种植葡萄。村里的数百亩(1亩=1/15公顷)农用地主要种植葡萄,葡萄加工、销售是该村农民的主要收入来源。据此完成5~6题。

5.据图可知,该村庄( )

A.公共空间位于村庄中心

B.住宅沿公路呈带状分布

C.农用地环绕在住宅四周

D.以河流为界呈对称分布

6.为建设美丽乡村,当地政府鼓励该村庄发展葡萄庭院旅游产业,以此( )

A.扩大葡萄种植面积,提升产量

B.提高绿地面积,减少水土流失

C.培育葡萄优良品种,扩大市场

D.改善生活环境,增加农民收入

云南元阳哈尼族人依托特殊的自然地理条件,生生不息地“雕刻”出“林—宅—田”的独特聚落景观。下图为哈尼族聚落分布示意图。据此完成7~8题。

7.哈尼族聚落的特点一般是( )

A.规模较大且呈团聚型

B.规模较大且呈棋盘式

C.规模较小且相对分散

D.规模较小且多条带状

8.从人地协调关系看,哈尼族人的村庄多分布在山腰不是为了( )

A.避开低海拔湿热环境

B.保护当地森林资源

C.充分获取耕地资源

D.获取清洁淡水资源

二、B组 综合应用

三门源传统古村落,位于浙江省衢州市龙游县,北倚千里岗山脉余脉,南接金衢盆地,三面环山,山涧小溪穿村而过。三门源先祖为躲避战乱,迁居于此,村内现存明清古建筑约60幢,保存较为完整。2008年10月,三门源村被列为第四批中国历史文化名村。目前,三门源传统古村落部分民居出现空置现象。下图示意三门源古村落分布。据此完成9~10题。

9.在聚落发展初期,三门源民居建筑空间扩展的主要特点是( )

A.沿河布局,自北向南扩展

B.沿道路布局,自西向东扩展

C.沿河布局,自南向北扩展

D.沿道路布局,自东向西扩展

10.三门源传统古村落建筑分布密集,其主要目的是( )

A.方便取水 B.少占耕地

C.利于田间管理 D.便于抵御盗匪

2022年6月16日,位于新疆南部的和若铁路(和田市至若羌县)开通运营,形成世界首个沙漠铁路环线;同时新疆也大力发展航空运输,新疆拥有全国最多的机场。读新疆部分铁路线及机场分布图和和若铁路景观图,完成11~12题。

11.新疆机场分布广、数量多的原因是( )

A.地域辽阔 B.经济发达

C.地势起伏大 D.地质不稳定

12.和若铁路部分路段以桥代路,其主要目的是( )

A.保护生态环境 B.方便动物通行

C.阻挡风沙前行 D.预留流沙通道

“梳式布局”是我国岭南广府地区村落布局的典型代表。通常,建筑多顺坡而建,前低后高,像梳子一样南北向排列成行,而且前后建筑之间的空隙很小,两列建筑之间有一条宽1.2~2.0米的小巷道,是居民的主要交通道路;村前多为池塘和河流,村后多为郁郁葱葱的小山丘。下图为岭南地区广府民居“梳式布局”示意图。据此完成13~14题。

13.岭南广府地区“梳式布局”的建筑顺坡而建且前低后高有利于( )

A.防沙 B.取水

C.防火 D.采光

14.导致岭南广府地区前后建筑之间空隙较小的主要原因是( )

A.坡多水少 B.水多路少

C.林多田少 D.人多地少

三、C组 创新提升

下图为我国某地不同海拔、不同坡度的乡村聚落数量统计图。读图,完成15~16题。

15.下列描述符合该地乡村聚落数量空间分布特点的是 ( )

A.低海拔地区地形较为平坦,聚落数量较多

B.高海拔地区地形坡度较缓,聚落数量较少

C.1 550~1 700米的区域聚落数量最多

D.坡度15°~20°的区域聚落数量最少

16.该地最有可能位于我国( )

A.黄土高原 B.三江平原

C.塔里木盆地 D.江南丘陵

17.太行山脉位于河北省、山西省交界处,绵延800余里,阻断东西交通。下图为太行八陉示意图。读图文材料,完成下列各题。

在中生代和新生代,太行山地区分别受到东西向和南北向内力作用而不断隆升,又经外力剥蚀形成了与山脉近于垂直相交的“横谷”,古书中将这种横切山脉使山脉中断的河谷或山谷称为“陉”。

(1)依据材料说出太行八陉的形成过程。

井陉为太行八陉之第五陉,天下九塞之第六塞。井陉县“四方高,中央下,如井之深,如灶之陉,故谓之井陉”。自秦置县距今已两千多年。

(2)说出井陉县选址的优势区位条件。

18.阅读图文材料,完成下列各题。

风水学在中华文化中是一门源远流长的学问。其目的是教导民众,在山河大地之间,挑选一处适合人类生存的环境,使长居此地的人们健康、平安。虽有迷信成分,但里面却包含着中国古代朴素地理学的思想。

材料一 穴居时代的居住风水——“未有宫室之时,因‘陵穴’掘穴而处之;乃圣王虑之,以为掘穴,则冬可避风寒”。

材料二 殷商时代的居住风水——“攻位于汭”(汭:河水内湾环抱处,为凸岸)。

弯道速度示意图

(1)读材料一,分析穴居时代人们在选择开凿居住洞穴时考虑的自然因素。

(2)根据材料二,分析“汭位”对古代农业生产、日常生活和取水安全产生的影响。

(3)凹岸在古代风水中称“反弓水”,是不适合辟为住宅用地的,但现在我们发现像伦敦、上海等一些港口城市最早往往在凹岸布局,请分析原因。

考点分层练20 地表形态与人类活动

1.A 2.D 第1题,根据设问“1月份该公路交通事故较多”提示,我国1月份为冬季,道路结冰,车辆易发生侧滑。其他选项没有明显的时间限制。第2题,这些孔洞应该是排水孔,其作用主要是把挡住的大块土层里的水随时随地排泄出去,该方法对控制地下水作用下的坡体滑坡有较好的效果,D对,排除A、B、C。故选D。

3.D 4.A 第3题,与古冲积扇相比,新洪积扇后退,说明河流径流量减少,搬运能力减弱,D正确;祁连山位置不会发生改变,A错误;如果祁连山上升,河流落差加大,搬运能力增强,新洪积扇应向前,B错误;河流的侵蚀作用是产生堆积物的主要动力,但沉积物主要依靠搬运能力,C错误。故选D。第4题,从图中可以看出,酒泉位于源于高山的河流交汇处,水源充足,有利于聚落的形成和发展。

5.A 6.D 第5题,从图上可以看出,公共空间位于村庄的中心,目的是方便村民进行活动,A正确。根据图可知,住宅沿县级公路分布较少,主要沿河流分布,B错误。农用地主要沿河流分布,便于灌溉,C错误。该村庄住宅东岸多,西岸少,并不对称,D错误。故选A。第6题,当地的自然环境条件(缺水)不适宜扩大葡萄种植面积。发展旅游业不是为了减少水土流失,而是为了促进当地经济多样化发展。发展葡萄庭院旅游产业主要是为美丽乡村建设服务,以此带动旅游观光农业、休闲农业的发展。结合当地的农业特色,发展葡萄庭院旅游产业,以葡萄装点庭院、美化村庄、美化环境、改善居民生活环境;以葡萄庭院旅游产业,带动葡萄观赏、葡萄采摘、葡萄销售等环节发展,增加农民收入。

7.C 8.B 第7题,当地地形崎岖,平地少,聚落的规模都比较小,受地形影响,山区聚落分布都比较分散,故C正确,排除A、B、D。第8题,在山腰处建村庄,会破坏森林植被,所以哈尼族人的村庄多分布在山腰不是为了保护当地森林资源,故B符合。该地位于亚热带季风区,夏季高温多雨,建在半山腰可以避开低海拔湿热环境;在海拔较低的地方建梯田,可充分利用耕地资源;靠近河流上游,水源清洁,故排除A、C、D。

9.A 10.B 第9题,在聚落发展初期,三门源民居建筑空间扩展受到地形及河流的共同影响,沿河布局,可充分利用河运,同时利于生产、生活用水,故聚落民居多沿河布局。三门源先祖为躲避战乱而迁徙,故早期聚落多在北侧靠近山脚处分布,随人口增长,向南沿河扩展。第10题,三门源传统古村落三面环山,可利用的耕地资源不足。村落建筑分布密集,有利于提高土地利用效率,最大限度保护耕地资源,故其主要目的是少占耕地。

11.A 12.D 第11题,新疆机场分布广、数量多的原因是地域辽阔,不同行政区划之间距离较远,对于快速、耗时少的交通方式需求较大。第12题,和若铁路部分路段以桥代路,其主要目的是防止铁路被风沙掩埋,选择架高的方式预留流沙通道,D正确、C错误;该地环境恶劣,少有动物通行以及生态破坏,且方便动物通行可以预留生态涵洞,无须架桥,A、B错误。故选D。

13.D 14.D 第13题,从图中看,“梳式布局”的建筑顺坡而建,前低后高,像梳子一样南北向排列成行,有利于前后建筑都很好地采光。水源位于地势低的地方,水压低,不利于取水。层叠分布,可能会出现低处火灾向高处蔓延的现象。岭南地区气候湿润,一般没有风沙天气。第14题,岭南地区由于多低山丘陵,人口稠密,人均土地资源较少,缩小前后建筑之间的空隙可充分利用有限的土地资源。建筑之间空隙宽窄跟土地资源多少有关,和坡度、水、林田分布等因素关系不大,且我国岭南广府地区降水多。

15.C 16.A 第15题,读图可知,海拔1 550~1 700米的区域聚落数量最多。第16题,分析图中信息可知,该地聚落分布在1 250米以上、坡度和缓的地区,说明聚落所在地应为高原;三江平原和江南丘陵地带海拔低;塔里木盆地海拔为800~1 300米,且受气候影响盆地内聚落数量少。

17.答案 (1)在地壳运动等内力作用形成太行褶皱山脉的过程中,出现多处断裂,在断裂处岩石破碎,长期的风化、流水侵蚀等作用,形成沟谷(陉)。

(2)位于井陉盆地,地形平坦;河流流经,水源充足;地处交通要道。

解析 第(1)题,根据材料中“在中生代和新生代,太行山地区分别受到东西向和南北向内力作用而不断隆升,又经外力剥蚀形成了与山脉近于垂直相交的‘横谷’”可知,太行八陉首先是在地壳运动等内力作用下,使得太行山不断抬升隆起,形成高大的太行山脉,然后经历外力作用的不断风化和侵蚀,在断裂处形成了与山脉垂直相交的沟谷,古书中称为“陉”。第(2)题,考查聚落的区位因素。应从自然和社会经济等方面进行分析。

18.答案 (1)光照、热量(向南开口);避冬季偏北风(向南开口);高地(避开洪水、或除湿)。

(2)凸岸是沉积岸,有利于泥沙沉积、土壤形成;凸岸天然水面围绕可作防御之用;水流较缓,便于取水。

(3)凹岸流水侵蚀作用强烈,水深。

解析 第(1)题,古代生产力水平较低,因此,选择开凿居住洞穴时考虑的主要自然因素是光照、热量,尽量选择朝南的方向进行开凿,避开冬季偏北风的影响,同时,也要考虑地形地势的影响,避免洪水的影响。第(2)题,受地转偏向力的影响,凹岸以流水侵蚀为主,凸岸以流水堆积作用为主,因此,凸岸更有利于土壤的形成,水面可以作防御之用,同时,水流较缓,便于取水。第(3)题,凹岸流水侵蚀作用强烈,不利于农业生产和居住,因其水深,适合建设港口。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录