2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练23 大气热力环流的形成(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练23 大气热力环流的形成(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 514.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 10:55:14 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练23 大气热力环流的形成

一、A组 基础达标

地理老师上课时做了燃烧小纸筒的演示实验。在一间密闭的空旷教室内,用餐巾纸卷成空心小纸筒,点燃小纸筒上部,在火焰由小纸筒的上部燃烧至下部过程中,燃烧的小纸筒会凌空飞起。下图为实验过程示意图。据此完成1~2题。

1.该实验模拟的地理原理是( )

A.水循环原理

B.热力环流的原理

C.温室效应原理

D.大气受热过程原理

2.该实验所模拟的现象主要发生在大气层中的( )

A.对流层 B.平流层

C.臭氧层 D.电离层

某校高一学生以单面教学楼教室门内外的空气流动为例说明热力环流原理。下图示意教室内外空气流动方式。据此完成3~4题。

3.冬季,教室内外的空气流动方向是( )

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

4.与该地理原理类似的地理现象是( )

A.台风 B.海陆风

C.逆温 D.寒潮

下图为北半球某大湖的东西剖面示意图,该湖泊湖水中的泥沙主要来自注入河流的上游地区。该湖泊与湖岸之间在一天之中常因热力性质差异产生热力环流。据此完成5~6题。

5.中午时,热力性质的差异导致( )

A.甲地比乙地气压高 B.甲地的风吹向乙地

C.乙地气温比甲地高 D.乙地气流下沉

6.夜晚时,当地热力环流使甲、丙两地产生明显的地面风,其风向是( )

A.甲地西北风,丙地东南风

B.甲地西南风,丙地东北风

C.甲地东南风,丙地西北风

D.甲地正西风,丙地正东风

读某地近地面和高空四点气压图,完成7~8题。

7.若近地面和高空四点构成热力环流,则流动方向为( )

A.O→P→M→N→O B.P→O→M→N→P

C.M→N→P→O→M D.N→M→O→P→N

8.下面图中正确表示N地在垂直方向上等温面与等压面配置的是( )

二、B组 综合应用

下面为晴天我国某绿洲与周围沙漠气温日变化示意图。据此完成9~10题。

9.该图所示的月份可能是( )

A.1月 B.3月

C.7月 D.11月

10.图中( )

A.第一天9:00—15:00地面风从沙漠吹向绿洲

B.第一天0:00—6:00地面风从绿洲吹向沙漠

C.第二天0:00—6:00地面风从沙漠吹向绿洲

D.第二天9:00—15:00地面风从沙漠吹向绿洲

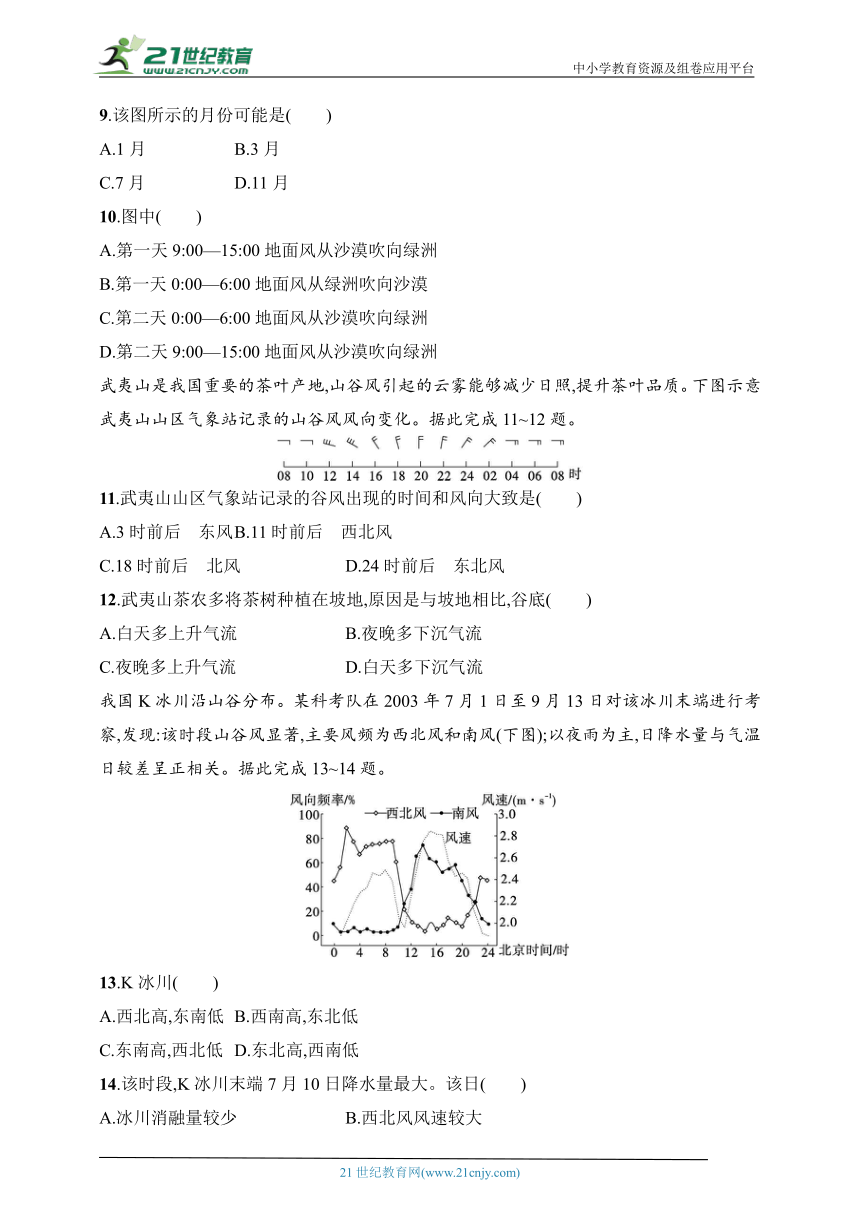

武夷山是我国重要的茶叶产地,山谷风引起的云雾能够减少日照,提升茶叶品质。下图示意武夷山山区气象站记录的山谷风风向变化。据此完成11~12题。

11.武夷山山区气象站记录的谷风出现的时间和风向大致是( )

A.3时前后 东风 B.11时前后 西北风

C.18时前后 北风 D.24时前后 东北风

12.武夷山茶农多将茶树种植在坡地,原因是与坡地相比,谷底( )

A.白天多上升气流 B.夜晚多下沉气流

C.夜晚多上升气流 D.白天多下沉气流

我国K冰川沿山谷分布。某科考队在2003年7月1日至9月13日对该冰川末端进行考察,发现:该时段山谷风显著,主要风频为西北风和南风(下图);以夜雨为主,日降水量与气温日较差呈正相关。据此完成13~14题。

13.K冰川( )

A.西北高,东南低 B.西南高,东北低

C.东南高,西北低 D.东北高,西南低

14.该时段,K冰川末端7月10日降水量最大。该日( )

A.冰川消融量较少 B.西北风风速较大

C.太阳辐射量较小 D.气温日较差较小

三、C组 创新提升

局地回流会造成空间内污染物被风场输送出去后再次输送回来。下图为2023年春季辽宁葫芦岛市某测站记录的海陆风日水平风局地回流图。据此完成15~16题。

15.据图推测,该测站大致位于海洋的( )

A.东北方 B.西北方

C.西南方 D.东南方

16.该海陆风局地回流( )

A.陆风比海风更加显著

B.利于大气污染物扩散

C.风速最小的时间段为11:00—13:00

D.陆风转海风的时间约为12:00

17.阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 密云水库位于北京市密云区,地处燕山丘陵之中,面积约为180平方千米,是北京唯一的地表饮用水源地,也是北京生态涵养区的重要组成部分。密云水库水质总氮含量春季偏高、夏季偏低。

材料二 下图为密云区等高线地形图。

(1)描述水库和周围陆地之间形成湖陆风的过程。

(2)比较夜晚水库南、北两侧风速的差异,并解释原因。

考点分层练23 大气热力环流的形成

1.B 2.A 第1题,实验没有涉及水循环、温室气体、大气受热过程,A、C、D错误;小纸筒燃烧过程中释放热量,小纸筒处受热多,气流上升,使得燃烧的小纸筒凌空飞起,模拟了热力环流原理,B正确。第2题,热力环流是由于地面冷热不均引起的空气环流,主要发生在对流层,A正确;平流层、臭氧层、电离层均离地面更远,B、C、D错误。

3.A 4.B 第3题,冬季由于室内外温差较大,室内气温高,气流由地面往上运动,近地面形成低压,高处形成高压,室外气温低,气流下沉,近地面形成高压,高处形成低压,空气受水平气压梯度力的影响由高压流向低压。第4题,由上题分析可知,教室内外形成的空气流动实质是教室内外温度不同产生的热力环流。台风由热带气旋强烈发展而来,与热力环流原理不同,排除A;海陆风是因为海洋和陆地冷热不均产生的热力环流,B符合题意;逆温产生与热力环流原理关系不大,排除C;寒潮是快行冷锋天气系统,其产生与热力环流原理关系不大,排除D。故选B。

5.D 6.A 第5题,水体比热容大,陆地比热容小,因此,湖泊升温降温较慢,陆地升温降温较快。中午时,陆地受热升温快,湖泊受热升温慢,乙地气温低于甲地,气流下沉,形成高压;甲地气流上升形成低压,风由乙地吹向甲地。第6题,夜晚时,陆地降温快,湖泊降温慢,乙地气温高于甲地和丙地,气流上升,形成低压;甲地和丙地气流下沉,形成高压,风由甲地和丙地吹向乙地。北半球地转偏向力向右偏,因此甲地吹西北风,丙地吹东南风。

7.A 8.A 第7题,气流总是由高压区流向低压区,则近地面由M流向N,高空由O流向P;依据热力环流图可判断,图中M、N为近地面两点,O、P为高空两点,且O、P分别对应位于N、M上空;M地气压高,说明是近地面气温较低处,气流由P下沉至M;则N为近地面气温较高处,气流上升至O。故A正确。第8题,图中显示N地为近地面热低压区,故气温高于两侧、气压低于两侧,则A正确。

9.C 10.C 第9题,该图所示的月份日最低气温约14 ℃,日最高气温超过30 ℃,应是夏季,可能是7月份,C对。第10题,0:00—6:00是当地夜晚,沙漠降温快,气温低,气压高,地面风从沙漠吹向绿洲。

11.B 12.D 第11题,在大气环流比较稳定的条件下,受热力环流影响,山区白天一般吹谷风,晚上转变为山风。图中11时前后风向发生明显的变化,应该是谷风开始出现,风向大致是西北风,B正确,A、C、D错。故选B。第12题,白天坡地上升气流易成云致雨,削弱太阳辐射,有利于茶树生长;谷底盛行下沉气流,D正确,A错误;夜晚坡地气流下沉,谷底盛行上升气流,B错误;谷底夜晚多上升气流,有利于谷地形成降水,但这不是茶农多将茶树种植在坡地的原因,C错误。故选D。

13.A 14.B 第13题,图中显示,K冰川末端夜晚的山谷风以西北风为主,按照山谷风环流原理可知,近地面风由山坡吹向山谷,即形成山风,该地夜晚盛行西北风,即山风为西北风,因此当地地势大致是西北高、东南低,选A。第14题,该谷地以夜雨为主,该日降水量最大,说明夜雨最多,表明夜晚山风较强,当地山风以西北风为主,因此西北风风速较大。

15.B 16.D 第15题,受海陆热力性质差异的影响,随着日出,气温升高,陆地气温在午后14时前后达到最高温,近地面气压达到最低,海洋上形成高压,此时海风强劲;日出前后,陆地气温最低,近地面形成高压,海洋上形成低压,此时陆风强劲。故可推测该测站位于海洋的西北方。第16题,海风在单位时间内位移的距离更长,风力更强劲,A错误;该地海风强于陆风,不利于大气污染物扩散,B错误;位移距离最短的时刻,表示风速最小,读图可知24时前后风速最小,C错误;陆风转海风的时间约为12:00。

17.答案 (1)白天,密云水库升温较慢,近地面气压较高,形成由水库吹向陆地的湖风;夜晚,周围陆地降温较快,近地面气压较高,形成由陆地吹向水库的陆风。

(2)差异:水库北侧风速较大。原因:密云水库西、北、东三面环山,其北侧受山谷风影响。夜晚,水库北侧的山风与陆风方向大致相同,相互叠加。

解析 第(1)题,水和陆地的比热容不同,白天,密云水库由于比热容大,较周边陆地升温速度慢,近地面温度较低,湖面形成高压,风从湖面吹向陆地,为湖风;晚上,由于密云水库比热容大,降温慢,周边陆地比热容小,降温快,陆地形成高压,风从陆地吹向水库,形成陆风。第(2)题,据图可知,水库北侧风速较大。产生的原因是密云水库西、北、东三面环山,密云水库北侧位于山谷中,夜晚山谷吹山风,与晚上的陆风风向大致相同,风力叠加,风速增大。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练23 大气热力环流的形成

一、A组 基础达标

地理老师上课时做了燃烧小纸筒的演示实验。在一间密闭的空旷教室内,用餐巾纸卷成空心小纸筒,点燃小纸筒上部,在火焰由小纸筒的上部燃烧至下部过程中,燃烧的小纸筒会凌空飞起。下图为实验过程示意图。据此完成1~2题。

1.该实验模拟的地理原理是( )

A.水循环原理

B.热力环流的原理

C.温室效应原理

D.大气受热过程原理

2.该实验所模拟的现象主要发生在大气层中的( )

A.对流层 B.平流层

C.臭氧层 D.电离层

某校高一学生以单面教学楼教室门内外的空气流动为例说明热力环流原理。下图示意教室内外空气流动方式。据此完成3~4题。

3.冬季,教室内外的空气流动方向是( )

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

4.与该地理原理类似的地理现象是( )

A.台风 B.海陆风

C.逆温 D.寒潮

下图为北半球某大湖的东西剖面示意图,该湖泊湖水中的泥沙主要来自注入河流的上游地区。该湖泊与湖岸之间在一天之中常因热力性质差异产生热力环流。据此完成5~6题。

5.中午时,热力性质的差异导致( )

A.甲地比乙地气压高 B.甲地的风吹向乙地

C.乙地气温比甲地高 D.乙地气流下沉

6.夜晚时,当地热力环流使甲、丙两地产生明显的地面风,其风向是( )

A.甲地西北风,丙地东南风

B.甲地西南风,丙地东北风

C.甲地东南风,丙地西北风

D.甲地正西风,丙地正东风

读某地近地面和高空四点气压图,完成7~8题。

7.若近地面和高空四点构成热力环流,则流动方向为( )

A.O→P→M→N→O B.P→O→M→N→P

C.M→N→P→O→M D.N→M→O→P→N

8.下面图中正确表示N地在垂直方向上等温面与等压面配置的是( )

二、B组 综合应用

下面为晴天我国某绿洲与周围沙漠气温日变化示意图。据此完成9~10题。

9.该图所示的月份可能是( )

A.1月 B.3月

C.7月 D.11月

10.图中( )

A.第一天9:00—15:00地面风从沙漠吹向绿洲

B.第一天0:00—6:00地面风从绿洲吹向沙漠

C.第二天0:00—6:00地面风从沙漠吹向绿洲

D.第二天9:00—15:00地面风从沙漠吹向绿洲

武夷山是我国重要的茶叶产地,山谷风引起的云雾能够减少日照,提升茶叶品质。下图示意武夷山山区气象站记录的山谷风风向变化。据此完成11~12题。

11.武夷山山区气象站记录的谷风出现的时间和风向大致是( )

A.3时前后 东风 B.11时前后 西北风

C.18时前后 北风 D.24时前后 东北风

12.武夷山茶农多将茶树种植在坡地,原因是与坡地相比,谷底( )

A.白天多上升气流 B.夜晚多下沉气流

C.夜晚多上升气流 D.白天多下沉气流

我国K冰川沿山谷分布。某科考队在2003年7月1日至9月13日对该冰川末端进行考察,发现:该时段山谷风显著,主要风频为西北风和南风(下图);以夜雨为主,日降水量与气温日较差呈正相关。据此完成13~14题。

13.K冰川( )

A.西北高,东南低 B.西南高,东北低

C.东南高,西北低 D.东北高,西南低

14.该时段,K冰川末端7月10日降水量最大。该日( )

A.冰川消融量较少 B.西北风风速较大

C.太阳辐射量较小 D.气温日较差较小

三、C组 创新提升

局地回流会造成空间内污染物被风场输送出去后再次输送回来。下图为2023年春季辽宁葫芦岛市某测站记录的海陆风日水平风局地回流图。据此完成15~16题。

15.据图推测,该测站大致位于海洋的( )

A.东北方 B.西北方

C.西南方 D.东南方

16.该海陆风局地回流( )

A.陆风比海风更加显著

B.利于大气污染物扩散

C.风速最小的时间段为11:00—13:00

D.陆风转海风的时间约为12:00

17.阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 密云水库位于北京市密云区,地处燕山丘陵之中,面积约为180平方千米,是北京唯一的地表饮用水源地,也是北京生态涵养区的重要组成部分。密云水库水质总氮含量春季偏高、夏季偏低。

材料二 下图为密云区等高线地形图。

(1)描述水库和周围陆地之间形成湖陆风的过程。

(2)比较夜晚水库南、北两侧风速的差异,并解释原因。

考点分层练23 大气热力环流的形成

1.B 2.A 第1题,实验没有涉及水循环、温室气体、大气受热过程,A、C、D错误;小纸筒燃烧过程中释放热量,小纸筒处受热多,气流上升,使得燃烧的小纸筒凌空飞起,模拟了热力环流原理,B正确。第2题,热力环流是由于地面冷热不均引起的空气环流,主要发生在对流层,A正确;平流层、臭氧层、电离层均离地面更远,B、C、D错误。

3.A 4.B 第3题,冬季由于室内外温差较大,室内气温高,气流由地面往上运动,近地面形成低压,高处形成高压,室外气温低,气流下沉,近地面形成高压,高处形成低压,空气受水平气压梯度力的影响由高压流向低压。第4题,由上题分析可知,教室内外形成的空气流动实质是教室内外温度不同产生的热力环流。台风由热带气旋强烈发展而来,与热力环流原理不同,排除A;海陆风是因为海洋和陆地冷热不均产生的热力环流,B符合题意;逆温产生与热力环流原理关系不大,排除C;寒潮是快行冷锋天气系统,其产生与热力环流原理关系不大,排除D。故选B。

5.D 6.A 第5题,水体比热容大,陆地比热容小,因此,湖泊升温降温较慢,陆地升温降温较快。中午时,陆地受热升温快,湖泊受热升温慢,乙地气温低于甲地,气流下沉,形成高压;甲地气流上升形成低压,风由乙地吹向甲地。第6题,夜晚时,陆地降温快,湖泊降温慢,乙地气温高于甲地和丙地,气流上升,形成低压;甲地和丙地气流下沉,形成高压,风由甲地和丙地吹向乙地。北半球地转偏向力向右偏,因此甲地吹西北风,丙地吹东南风。

7.A 8.A 第7题,气流总是由高压区流向低压区,则近地面由M流向N,高空由O流向P;依据热力环流图可判断,图中M、N为近地面两点,O、P为高空两点,且O、P分别对应位于N、M上空;M地气压高,说明是近地面气温较低处,气流由P下沉至M;则N为近地面气温较高处,气流上升至O。故A正确。第8题,图中显示N地为近地面热低压区,故气温高于两侧、气压低于两侧,则A正确。

9.C 10.C 第9题,该图所示的月份日最低气温约14 ℃,日最高气温超过30 ℃,应是夏季,可能是7月份,C对。第10题,0:00—6:00是当地夜晚,沙漠降温快,气温低,气压高,地面风从沙漠吹向绿洲。

11.B 12.D 第11题,在大气环流比较稳定的条件下,受热力环流影响,山区白天一般吹谷风,晚上转变为山风。图中11时前后风向发生明显的变化,应该是谷风开始出现,风向大致是西北风,B正确,A、C、D错。故选B。第12题,白天坡地上升气流易成云致雨,削弱太阳辐射,有利于茶树生长;谷底盛行下沉气流,D正确,A错误;夜晚坡地气流下沉,谷底盛行上升气流,B错误;谷底夜晚多上升气流,有利于谷地形成降水,但这不是茶农多将茶树种植在坡地的原因,C错误。故选D。

13.A 14.B 第13题,图中显示,K冰川末端夜晚的山谷风以西北风为主,按照山谷风环流原理可知,近地面风由山坡吹向山谷,即形成山风,该地夜晚盛行西北风,即山风为西北风,因此当地地势大致是西北高、东南低,选A。第14题,该谷地以夜雨为主,该日降水量最大,说明夜雨最多,表明夜晚山风较强,当地山风以西北风为主,因此西北风风速较大。

15.B 16.D 第15题,受海陆热力性质差异的影响,随着日出,气温升高,陆地气温在午后14时前后达到最高温,近地面气压达到最低,海洋上形成高压,此时海风强劲;日出前后,陆地气温最低,近地面形成高压,海洋上形成低压,此时陆风强劲。故可推测该测站位于海洋的西北方。第16题,海风在单位时间内位移的距离更长,风力更强劲,A错误;该地海风强于陆风,不利于大气污染物扩散,B错误;位移距离最短的时刻,表示风速最小,读图可知24时前后风速最小,C错误;陆风转海风的时间约为12:00。

17.答案 (1)白天,密云水库升温较慢,近地面气压较高,形成由水库吹向陆地的湖风;夜晚,周围陆地降温较快,近地面气压较高,形成由陆地吹向水库的陆风。

(2)差异:水库北侧风速较大。原因:密云水库西、北、东三面环山,其北侧受山谷风影响。夜晚,水库北侧的山风与陆风方向大致相同,相互叠加。

解析 第(1)题,水和陆地的比热容不同,白天,密云水库由于比热容大,较周边陆地升温速度慢,近地面温度较低,湖面形成高压,风从湖面吹向陆地,为湖风;晚上,由于密云水库比热容大,降温慢,周边陆地比热容小,降温快,陆地形成高压,风从陆地吹向水库,形成陆风。第(2)题,据图可知,水库北侧风速较大。产生的原因是密云水库西、北、东三面环山,密云水库北侧位于山谷中,夜晚山谷吹山风,与晚上的陆风风向大致相同,风力叠加,风速增大。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录