2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练39 海—气相互作用(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练39 海—气相互作用(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 655.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 11:00:30 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练39 海—气相互作用

一、A组 基础达标

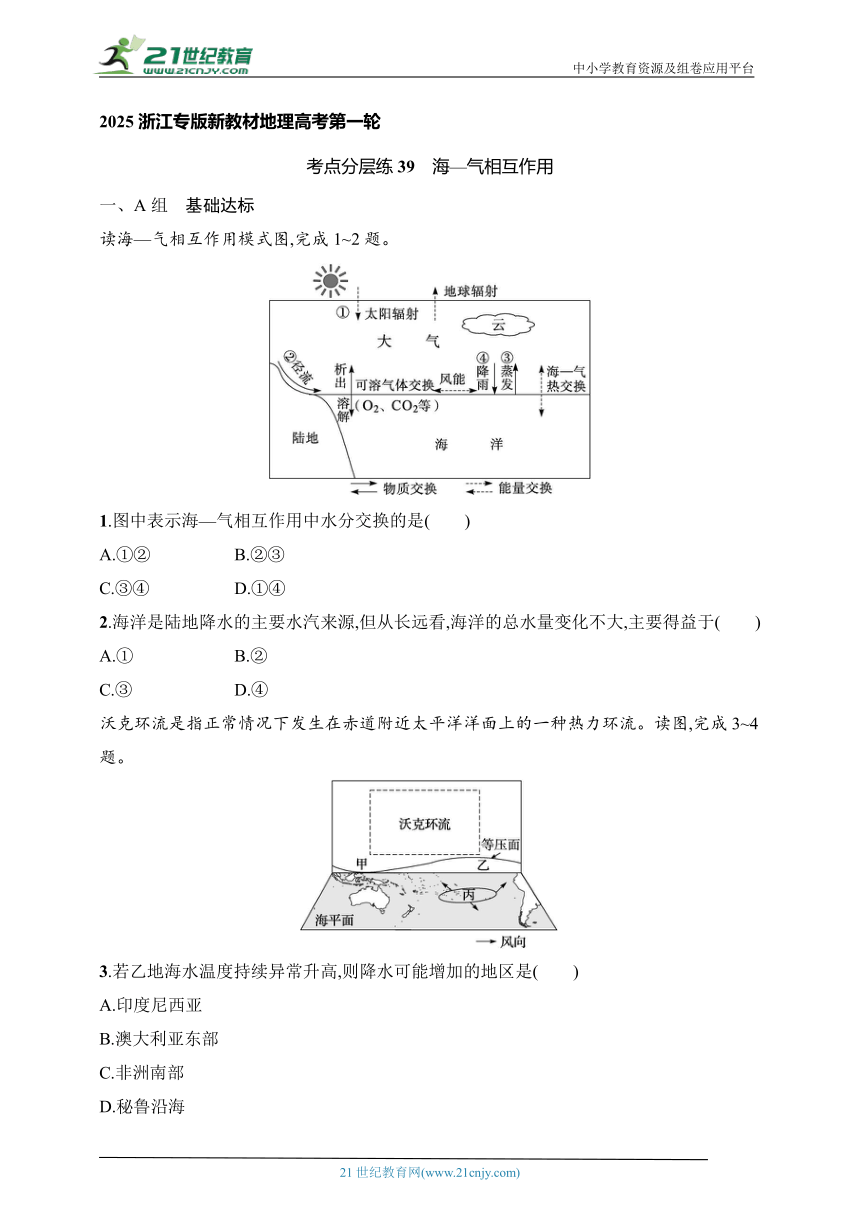

读海—气相互作用模式图,完成1~2题。

1.图中表示海—气相互作用中水分交换的是( )

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

2.海洋是陆地降水的主要水汽来源,但从长远看,海洋的总水量变化不大,主要得益于( )

A.① B.②

C.③ D.④

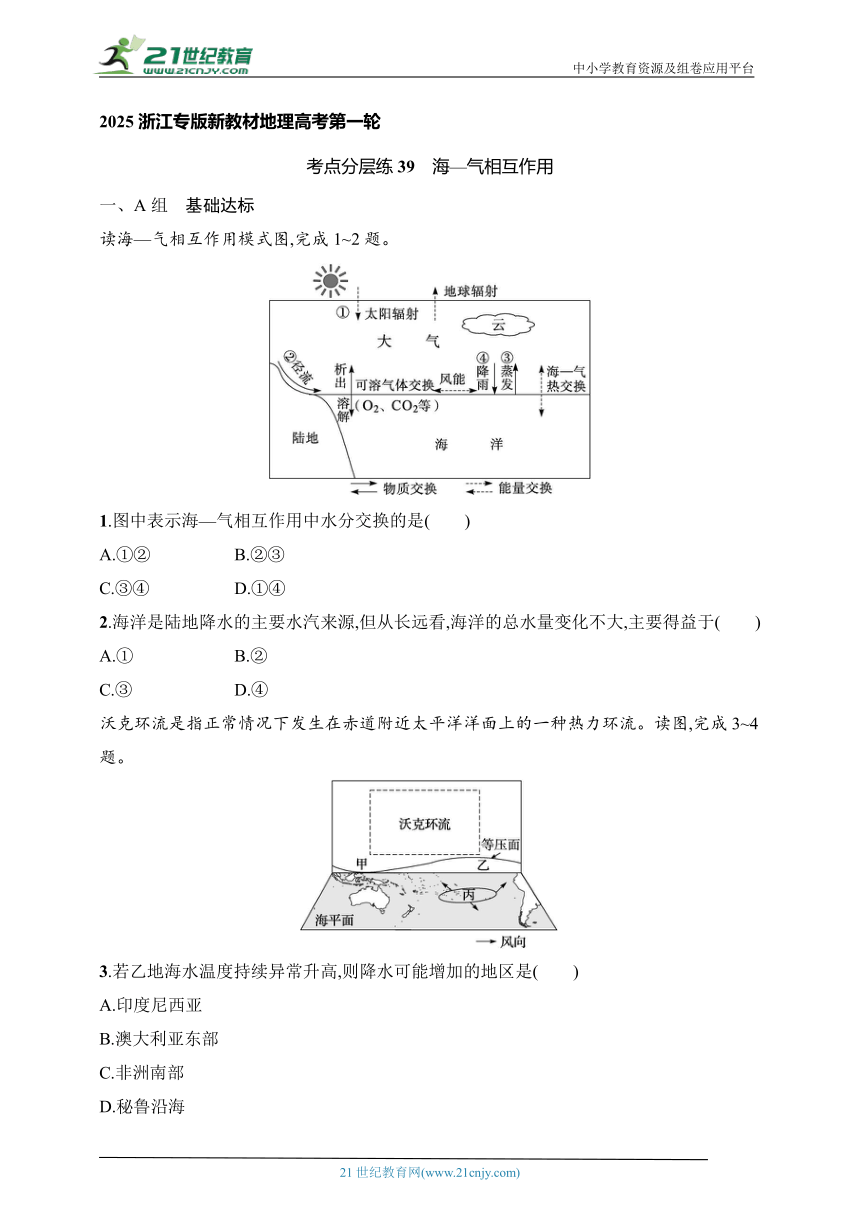

沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。读图,完成3~4题。

3.若乙地海水温度持续异常升高,则降水可能增加的地区是( )

A.印度尼西亚

B.澳大利亚东部

C.非洲南部

D.秘鲁沿海

4.因厄尔尼诺现象而导致干旱和森林大火的地区,最可能出现在( )

A.印度尼西亚

B.秘鲁

C.美国

D.埃及

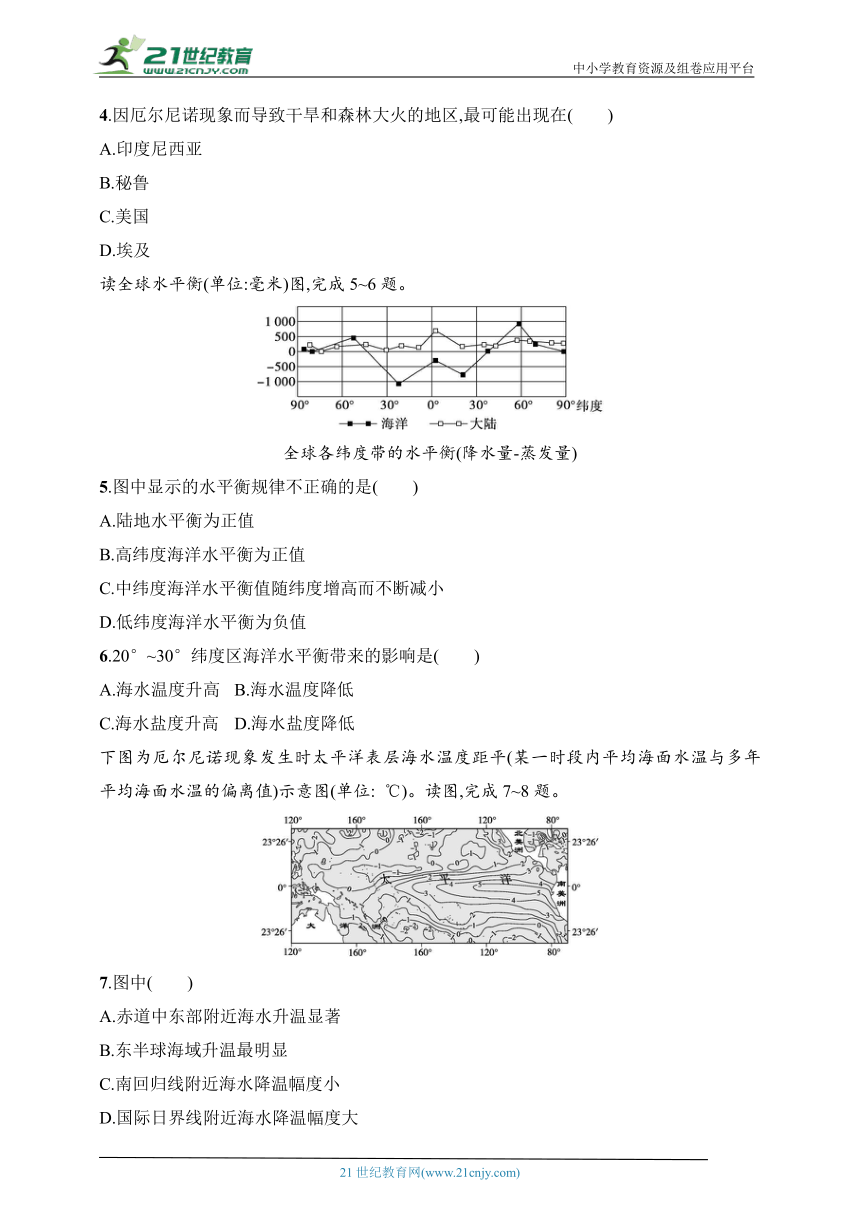

读全球水平衡(单位:毫米)图,完成5~6题。

全球各纬度带的水平衡(降水量-蒸发量)

5.图中显示的水平衡规律不正确的是( )

A.陆地水平衡为正值

B.高纬度海洋水平衡为正值

C.中纬度海洋水平衡值随纬度增高而不断减小

D.低纬度海洋水平衡为负值

6.20°~30°纬度区海洋水平衡带来的影响是( )

A.海水温度升高 B.海水温度降低

C.海水盐度升高 D.海水盐度降低

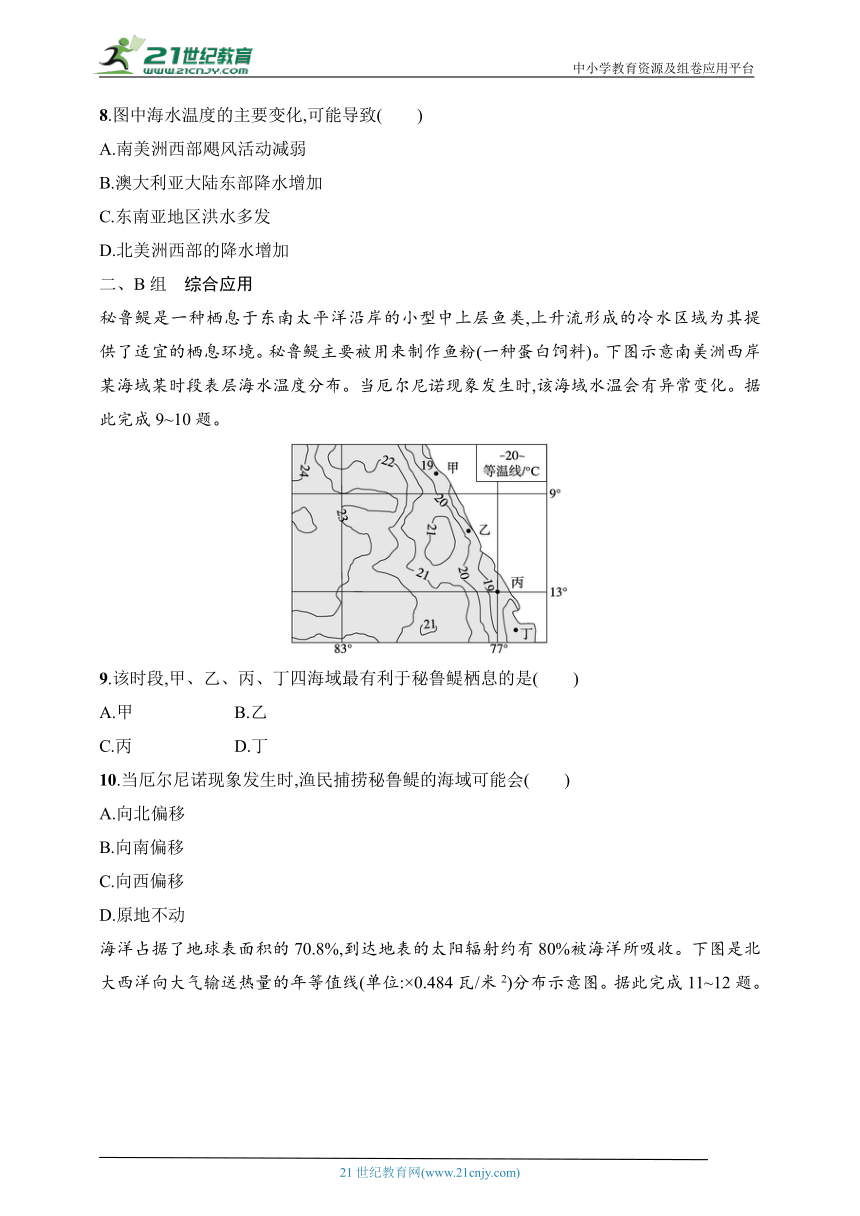

下图为厄尔尼诺现象发生时太平洋表层海水温度距平(某一时段内平均海面水温与多年平均海面水温的偏离值)示意图(单位: ℃)。读图,完成7~8题。

7.图中( )

A.赤道中东部附近海水升温显著

B.东半球海域升温最明显

C.南回归线附近海水降温幅度小

D.国际日界线附近海水降温幅度大

8.图中海水温度的主要变化,可能导致( )

A.南美洲西部飓风活动减弱

B.澳大利亚大陆东部降水增加

C.东南亚地区洪水多发

D.北美洲西部的降水增加

二、B组 综合应用

秘鲁鳀是一种栖息于东南太平洋沿岸的小型中上层鱼类,上升流形成的冷水区域为其提供了适宜的栖息环境。秘鲁鳀主要被用来制作鱼粉(一种蛋白饲料)。下图示意南美洲西岸某海域某时段表层海水温度分布。当厄尔尼诺现象发生时,该海域水温会有异常变化。据此完成9~10题。

9.该时段,甲、乙、丙、丁四海域最有利于秘鲁鳀栖息的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

10.当厄尔尼诺现象发生时,渔民捕捞秘鲁鳀的海域可能会( )

A.向北偏移

B.向南偏移

C.向西偏移

D.原地不动

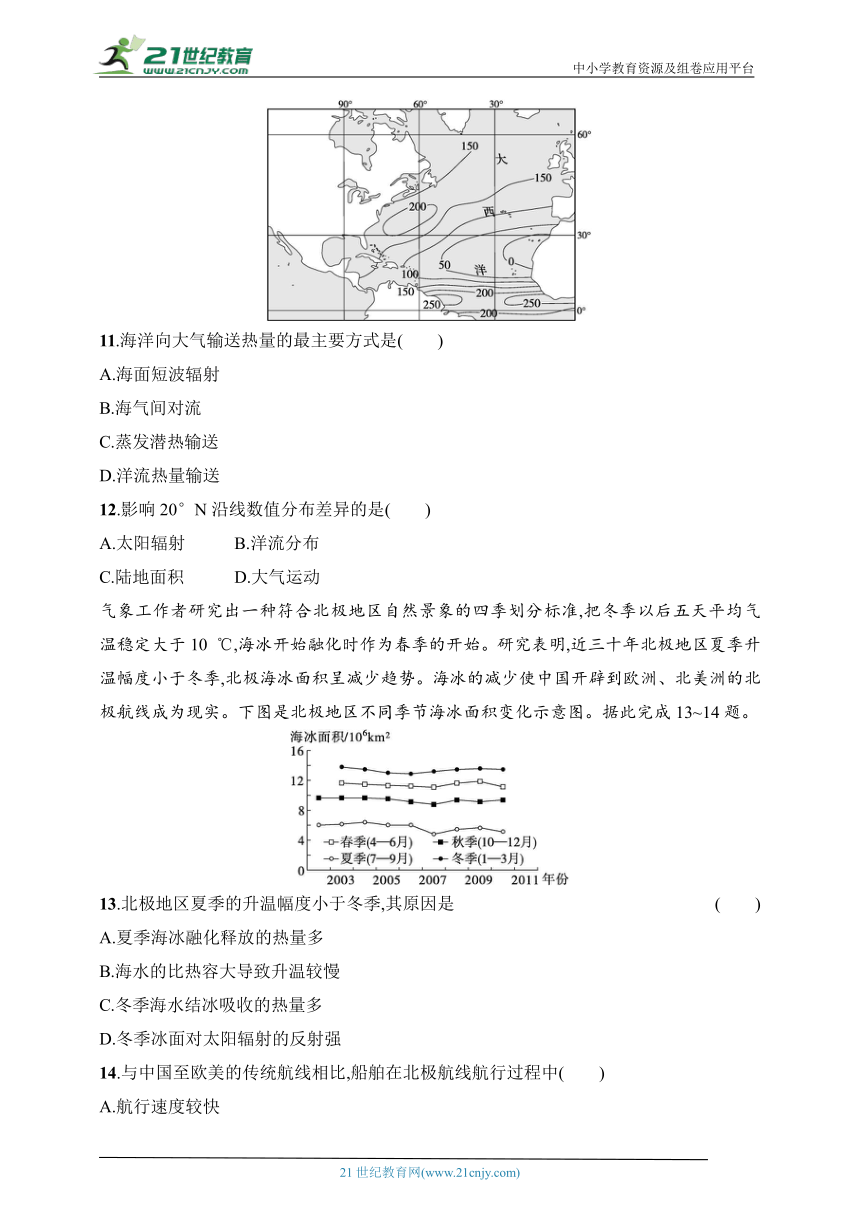

海洋占据了地球表面积的70.8%,到达地表的太阳辐射约有80%被海洋所吸收。下图是北大西洋向大气输送热量的年等值线(单位:×0.484瓦/米2)分布示意图。据此完成11~12题。

11.海洋向大气输送热量的最主要方式是( )

A.海面短波辐射

B.海气间对流

C.蒸发潜热输送

D.洋流热量输送

12.影响20°N沿线数值分布差异的是( )

A.太阳辐射 B.洋流分布

C.陆地面积 D.大气运动

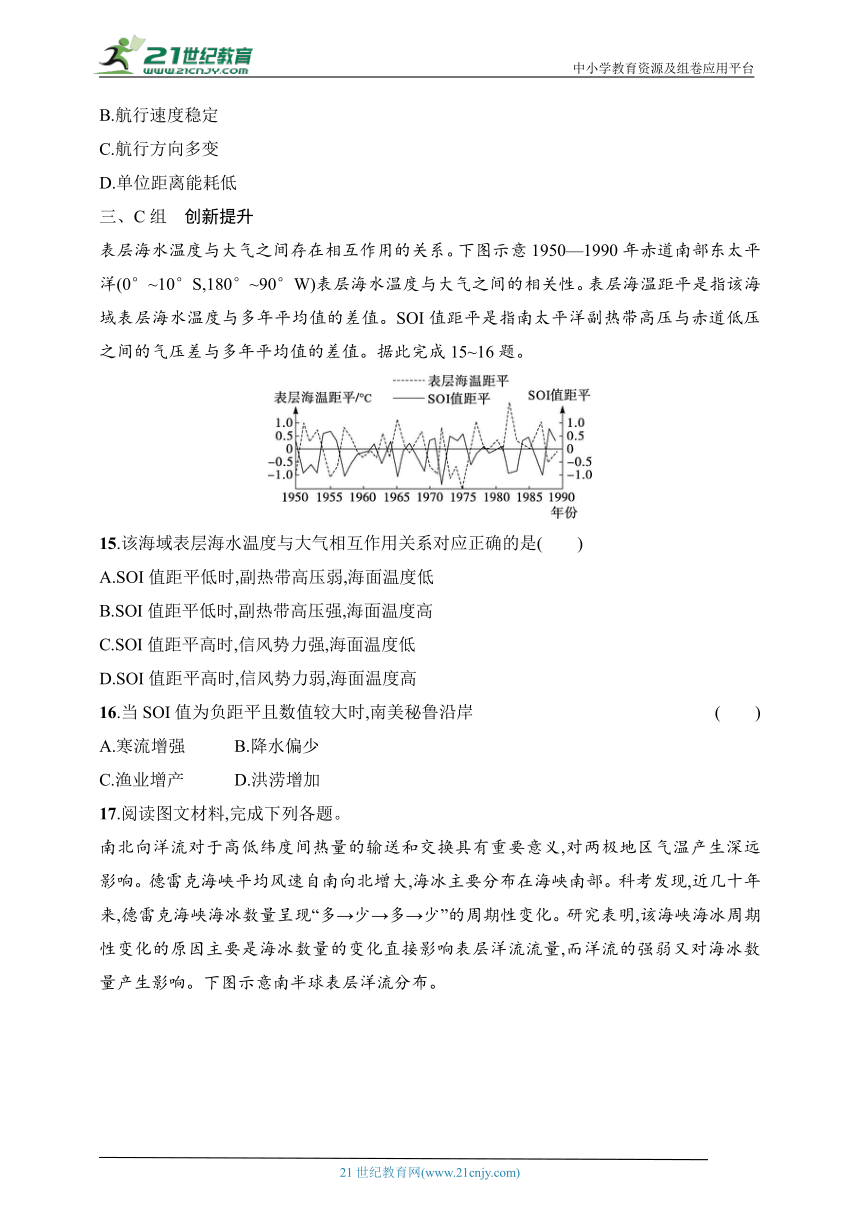

气象工作者研究出一种符合北极地区自然景象的四季划分标准,把冬季以后五天平均气温稳定大于10 ℃,海冰开始融化时作为春季的开始。研究表明,近三十年北极地区夏季升温幅度小于冬季,北极海冰面积呈减少趋势。海冰的减少使中国开辟到欧洲、北美洲的北极航线成为现实。下图是北极地区不同季节海冰面积变化示意图。据此完成13~14题。

13.北极地区夏季的升温幅度小于冬季,其原因是 ( )

A.夏季海冰融化释放的热量多

B.海水的比热容大导致升温较慢

C.冬季海水结冰吸收的热量多

D.冬季冰面对太阳辐射的反射强

14.与中国至欧美的传统航线相比,船舶在北极航线航行过程中( )

A.航行速度较快

B.航行速度稳定

C.航行方向多变

D.单位距离能耗低

三、C组 创新提升

表层海水温度与大气之间存在相互作用的关系。下图示意1950—1990年赤道南部东太平洋(0°~10°S,180°~90°W)表层海水温度与大气之间的相关性。表层海温距平是指该海域表层海水温度与多年平均值的差值。SOI值距平是指南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差与多年平均值的差值。据此完成15~16题。

15.该海域表层海水温度与大气相互作用关系对应正确的是( )

A.SOI值距平低时,副热带高压弱,海面温度低

B.SOI值距平低时,副热带高压强,海面温度高

C.SOI值距平高时,信风势力强,海面温度低

D.SOI值距平高时,信风势力弱,海面温度高

16.当SOI值为负距平且数值较大时,南美秘鲁沿岸 ( )

A.寒流增强 B.降水偏少

C.渔业增产 D.洪涝增加

17.阅读图文材料,完成下列各题。

南北向洋流对于高低纬度间热量的输送和交换具有重要意义,对两极地区气温产生深远影响。德雷克海峡平均风速自南向北增大,海冰主要分布在海峡南部。科考发现,近几十年来,德雷克海峡海冰数量呈现“多→少→多→少”的周期性变化。研究表明,该海峡海冰周期性变化的原因主要是海冰数量的变化直接影响表层洋流流量,而洋流的强弱又对海冰数量产生影响。下图示意南半球表层洋流分布。

(1)从洋流分布的角度,说明南极地区气温较北极地区低的原因。

(2)分析德雷克海峡海冰主要分布在南部的原因。

(3)说明德雷克海峡海冰数量增加对秘鲁寒流及沿岸气候产生的影响。

(4)解释德雷克海峡海冰数量增加数年后又减少的现象。

考点分层练39 海—气相互作用

1.C 2.B 第1题,海气间水分交换是通过蒸发、降水环节实现的,结合图中信息可知,③④正确。故选C。第2题。水循环是实现海陆间水平衡的重要途径,其中的径流输送环节,是海洋水体总量变化不大的主要原因,结合图中信息,②符合题意。故选B。

3.D 4.A 第3题,若乙地海水温度持续异常升高,出现厄尔尼诺现象,则秘鲁沿海地区降水增多,而印度尼西亚、澳大利亚东部、非洲南部则降水减少。故选D。第4题,厄尔尼诺现象使印度尼西亚太平洋沿岸异常干旱,甚至出现森林大火,使秘鲁和美国西海岸降水增加,森林大火发生的概率较低,对埃及影响较小。故选A。

5.C 6.C 第5题,读全球水平衡图可知,中纬度地带的海洋水平衡值随纬度的增高总体是增高的;陆地水平衡值和高纬度海洋水平衡值大于零,低纬度海洋水平衡值小于零,A、B、D不符合题意,故选C。第6题,读全球水平衡图可知,20°~30°纬度区的海洋地带的水平衡值为负值,说明该区域的降水量较少,蒸发量较多,由此可知,20°~30°纬度区海洋水平衡带来的影响是海水盐度的升高,故C正确,D错误;海洋水蒸发会耗热,会使得海洋水温度降低,但海水温度还要受到太阳辐射的影响,可知A、B错误。故选C。

7.A 8.D 第7题,读图可知,赤道中东部附近海域海水温度升高4~5 ℃,升温显著,A正确。西半球海域升温最明显,B错误。南回归线附近海域海水降温幅度较大,C错误。国际日界线附近海水降温幅度不大,D错误。故选A。第8题,图中太平洋东部海水温度上升,上升气流增强,气旋活动增多,故南美洲西部飓风活动增强,A错误。澳大利亚大陆东部降水减少,B错误。东南亚地区降水减少,洪水发生频率下降,C错误。北美洲西部水温上升,盛行上升气流,降水增加,D正确。故选D。

9.D 10.B 第9题,秘鲁鳀是一种栖息于东南太平洋沿岸的小型中上层鱼类,上升流形成的冷水区域为其提供了适宜的栖息环境。读图可知,甲、乙海域水温为19~20 ℃,丙海域水温为18~19 ℃,丁海域水温为17~18 ℃,丁海域是四海域中的冷水区域,D正确,A、B、C错误。故选D。第10题,发生厄尔尼诺现象时,该海域水温升高,秘鲁鳀会到纬度较高地区寻找冷水生存环境,该地位于南半球,所以秘鲁鳀会向南方移动,故渔民捕捞秘鲁鳀的海域可能会向南偏移,B正确,A、C、D错误。故选B。

11.C 12.B 第11题,海面辐射相对太阳辐射,温度低,是长波辐射,A错误。海洋表面的水获得太阳辐射热量,蒸发变成水汽,进入大气中,这不是对流方式,B错误。海洋主要通过长波辐射和潜热方式向大气输送热量,D错误,C正确。故选C。第12题,由图可知,沿20°N纬线大洋西侧数值较大,东侧数值较小,西侧受暖流的影响,水温高,海洋向大气输送热量多;东侧受寒流影响,水温较低,海洋向大气输送热量少,B正确。

13.B 14.C 第13题,夏季海冰融化是吸热过程,有利于近海面大气降温,A错误。夏季时,由于海水的比热容大,导致升温较慢,是近海面大气的“冷源”,不利于近海面大气的升温,所以夏季的升温幅度小,B正确。冬季海水结冰是放热过程,有利于近海面大气升温,所以冬季升温幅度大,C错误。冬季冰面对太阳辐射的反射强,不会导致冬季升温幅度大,D错误。故选B。第14题,北极航线附近多冰山、浮冰,为避开冰山、浮冰需保持较低的航行速度,单位距离能耗高,D错误。且航行速度、航行方向会根据具体情况实时调整,所以与中国至欧美的传统航线相比,航行方向多变,A、B错误,C正确。故选C。

15.C 16.D 第15题,“SOI值距平是指南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差与多年平均值的差值”,由此可知,SOI值距平低时,南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差小,副热带高压弱,东南信风减弱;SOI值距平高时,南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差大,副热带高压强,东南信风增强,B、D错;读图可知,SOI值距平低时,表层海温距平值高,结合材料中表层海温距平的定义可知,SOI值距平低时,海面温度高,反之海面温度低,A错误,C正确。故选C。第16题,当SOI值为负距平且数值较大时,南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差较小,信风势力弱,出现厄尔尼诺现象。因此南美秘鲁沿岸秘鲁寒流减弱,赤道附近东太平洋降水增多,南美秘鲁沿岸海域渔业减产,南美秘鲁附近洪涝相对增加。故选D。

17.答案 (1)西风漂流大致沿纬线流动,形成封闭环流,阻挡中低纬度海区暖海水向南极海域输送。

(2)南部纬度较高,水温较低;蒸发较弱,盐度较低;南部风力较小,水流较慢。

(3)海冰增加,西风漂流在德雷克海峡的通道变窄,北上水流增多,使秘鲁寒流增强,沿岸地区气温降低、降水减少。

(4)巴西暖流等南下暖流增强,暖海水向南极海域输送增加,使南极海域水温升高,导致德雷克海峡海冰减少。

解析 第(1)题,南极地区气温较北极地区低的原因应从洋流分布的角度进行说明。第(2)题,德雷克海峡海冰主要分布在南部的原因应从纬度、盐度、海水流动速度等方面进行分析。第(3)题,德雷克海峡海冰数量增加对秘鲁寒流及沿岸气候产生的影响应从海冰的阻挡作用角度进行说明。第(4)题,德雷克海峡海冰数量增加数年后又减少的现象应从洋流变化对海冰数量的影响角度进行解释。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练39 海—气相互作用

一、A组 基础达标

读海—气相互作用模式图,完成1~2题。

1.图中表示海—气相互作用中水分交换的是( )

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

2.海洋是陆地降水的主要水汽来源,但从长远看,海洋的总水量变化不大,主要得益于( )

A.① B.②

C.③ D.④

沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。读图,完成3~4题。

3.若乙地海水温度持续异常升高,则降水可能增加的地区是( )

A.印度尼西亚

B.澳大利亚东部

C.非洲南部

D.秘鲁沿海

4.因厄尔尼诺现象而导致干旱和森林大火的地区,最可能出现在( )

A.印度尼西亚

B.秘鲁

C.美国

D.埃及

读全球水平衡(单位:毫米)图,完成5~6题。

全球各纬度带的水平衡(降水量-蒸发量)

5.图中显示的水平衡规律不正确的是( )

A.陆地水平衡为正值

B.高纬度海洋水平衡为正值

C.中纬度海洋水平衡值随纬度增高而不断减小

D.低纬度海洋水平衡为负值

6.20°~30°纬度区海洋水平衡带来的影响是( )

A.海水温度升高 B.海水温度降低

C.海水盐度升高 D.海水盐度降低

下图为厄尔尼诺现象发生时太平洋表层海水温度距平(某一时段内平均海面水温与多年平均海面水温的偏离值)示意图(单位: ℃)。读图,完成7~8题。

7.图中( )

A.赤道中东部附近海水升温显著

B.东半球海域升温最明显

C.南回归线附近海水降温幅度小

D.国际日界线附近海水降温幅度大

8.图中海水温度的主要变化,可能导致( )

A.南美洲西部飓风活动减弱

B.澳大利亚大陆东部降水增加

C.东南亚地区洪水多发

D.北美洲西部的降水增加

二、B组 综合应用

秘鲁鳀是一种栖息于东南太平洋沿岸的小型中上层鱼类,上升流形成的冷水区域为其提供了适宜的栖息环境。秘鲁鳀主要被用来制作鱼粉(一种蛋白饲料)。下图示意南美洲西岸某海域某时段表层海水温度分布。当厄尔尼诺现象发生时,该海域水温会有异常变化。据此完成9~10题。

9.该时段,甲、乙、丙、丁四海域最有利于秘鲁鳀栖息的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

10.当厄尔尼诺现象发生时,渔民捕捞秘鲁鳀的海域可能会( )

A.向北偏移

B.向南偏移

C.向西偏移

D.原地不动

海洋占据了地球表面积的70.8%,到达地表的太阳辐射约有80%被海洋所吸收。下图是北大西洋向大气输送热量的年等值线(单位:×0.484瓦/米2)分布示意图。据此完成11~12题。

11.海洋向大气输送热量的最主要方式是( )

A.海面短波辐射

B.海气间对流

C.蒸发潜热输送

D.洋流热量输送

12.影响20°N沿线数值分布差异的是( )

A.太阳辐射 B.洋流分布

C.陆地面积 D.大气运动

气象工作者研究出一种符合北极地区自然景象的四季划分标准,把冬季以后五天平均气温稳定大于10 ℃,海冰开始融化时作为春季的开始。研究表明,近三十年北极地区夏季升温幅度小于冬季,北极海冰面积呈减少趋势。海冰的减少使中国开辟到欧洲、北美洲的北极航线成为现实。下图是北极地区不同季节海冰面积变化示意图。据此完成13~14题。

13.北极地区夏季的升温幅度小于冬季,其原因是 ( )

A.夏季海冰融化释放的热量多

B.海水的比热容大导致升温较慢

C.冬季海水结冰吸收的热量多

D.冬季冰面对太阳辐射的反射强

14.与中国至欧美的传统航线相比,船舶在北极航线航行过程中( )

A.航行速度较快

B.航行速度稳定

C.航行方向多变

D.单位距离能耗低

三、C组 创新提升

表层海水温度与大气之间存在相互作用的关系。下图示意1950—1990年赤道南部东太平洋(0°~10°S,180°~90°W)表层海水温度与大气之间的相关性。表层海温距平是指该海域表层海水温度与多年平均值的差值。SOI值距平是指南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差与多年平均值的差值。据此完成15~16题。

15.该海域表层海水温度与大气相互作用关系对应正确的是( )

A.SOI值距平低时,副热带高压弱,海面温度低

B.SOI值距平低时,副热带高压强,海面温度高

C.SOI值距平高时,信风势力强,海面温度低

D.SOI值距平高时,信风势力弱,海面温度高

16.当SOI值为负距平且数值较大时,南美秘鲁沿岸 ( )

A.寒流增强 B.降水偏少

C.渔业增产 D.洪涝增加

17.阅读图文材料,完成下列各题。

南北向洋流对于高低纬度间热量的输送和交换具有重要意义,对两极地区气温产生深远影响。德雷克海峡平均风速自南向北增大,海冰主要分布在海峡南部。科考发现,近几十年来,德雷克海峡海冰数量呈现“多→少→多→少”的周期性变化。研究表明,该海峡海冰周期性变化的原因主要是海冰数量的变化直接影响表层洋流流量,而洋流的强弱又对海冰数量产生影响。下图示意南半球表层洋流分布。

(1)从洋流分布的角度,说明南极地区气温较北极地区低的原因。

(2)分析德雷克海峡海冰主要分布在南部的原因。

(3)说明德雷克海峡海冰数量增加对秘鲁寒流及沿岸气候产生的影响。

(4)解释德雷克海峡海冰数量增加数年后又减少的现象。

考点分层练39 海—气相互作用

1.C 2.B 第1题,海气间水分交换是通过蒸发、降水环节实现的,结合图中信息可知,③④正确。故选C。第2题。水循环是实现海陆间水平衡的重要途径,其中的径流输送环节,是海洋水体总量变化不大的主要原因,结合图中信息,②符合题意。故选B。

3.D 4.A 第3题,若乙地海水温度持续异常升高,出现厄尔尼诺现象,则秘鲁沿海地区降水增多,而印度尼西亚、澳大利亚东部、非洲南部则降水减少。故选D。第4题,厄尔尼诺现象使印度尼西亚太平洋沿岸异常干旱,甚至出现森林大火,使秘鲁和美国西海岸降水增加,森林大火发生的概率较低,对埃及影响较小。故选A。

5.C 6.C 第5题,读全球水平衡图可知,中纬度地带的海洋水平衡值随纬度的增高总体是增高的;陆地水平衡值和高纬度海洋水平衡值大于零,低纬度海洋水平衡值小于零,A、B、D不符合题意,故选C。第6题,读全球水平衡图可知,20°~30°纬度区的海洋地带的水平衡值为负值,说明该区域的降水量较少,蒸发量较多,由此可知,20°~30°纬度区海洋水平衡带来的影响是海水盐度的升高,故C正确,D错误;海洋水蒸发会耗热,会使得海洋水温度降低,但海水温度还要受到太阳辐射的影响,可知A、B错误。故选C。

7.A 8.D 第7题,读图可知,赤道中东部附近海域海水温度升高4~5 ℃,升温显著,A正确。西半球海域升温最明显,B错误。南回归线附近海域海水降温幅度较大,C错误。国际日界线附近海水降温幅度不大,D错误。故选A。第8题,图中太平洋东部海水温度上升,上升气流增强,气旋活动增多,故南美洲西部飓风活动增强,A错误。澳大利亚大陆东部降水减少,B错误。东南亚地区降水减少,洪水发生频率下降,C错误。北美洲西部水温上升,盛行上升气流,降水增加,D正确。故选D。

9.D 10.B 第9题,秘鲁鳀是一种栖息于东南太平洋沿岸的小型中上层鱼类,上升流形成的冷水区域为其提供了适宜的栖息环境。读图可知,甲、乙海域水温为19~20 ℃,丙海域水温为18~19 ℃,丁海域水温为17~18 ℃,丁海域是四海域中的冷水区域,D正确,A、B、C错误。故选D。第10题,发生厄尔尼诺现象时,该海域水温升高,秘鲁鳀会到纬度较高地区寻找冷水生存环境,该地位于南半球,所以秘鲁鳀会向南方移动,故渔民捕捞秘鲁鳀的海域可能会向南偏移,B正确,A、C、D错误。故选B。

11.C 12.B 第11题,海面辐射相对太阳辐射,温度低,是长波辐射,A错误。海洋表面的水获得太阳辐射热量,蒸发变成水汽,进入大气中,这不是对流方式,B错误。海洋主要通过长波辐射和潜热方式向大气输送热量,D错误,C正确。故选C。第12题,由图可知,沿20°N纬线大洋西侧数值较大,东侧数值较小,西侧受暖流的影响,水温高,海洋向大气输送热量多;东侧受寒流影响,水温较低,海洋向大气输送热量少,B正确。

13.B 14.C 第13题,夏季海冰融化是吸热过程,有利于近海面大气降温,A错误。夏季时,由于海水的比热容大,导致升温较慢,是近海面大气的“冷源”,不利于近海面大气的升温,所以夏季的升温幅度小,B正确。冬季海水结冰是放热过程,有利于近海面大气升温,所以冬季升温幅度大,C错误。冬季冰面对太阳辐射的反射强,不会导致冬季升温幅度大,D错误。故选B。第14题,北极航线附近多冰山、浮冰,为避开冰山、浮冰需保持较低的航行速度,单位距离能耗高,D错误。且航行速度、航行方向会根据具体情况实时调整,所以与中国至欧美的传统航线相比,航行方向多变,A、B错误,C正确。故选C。

15.C 16.D 第15题,“SOI值距平是指南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差与多年平均值的差值”,由此可知,SOI值距平低时,南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差小,副热带高压弱,东南信风减弱;SOI值距平高时,南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差大,副热带高压强,东南信风增强,B、D错;读图可知,SOI值距平低时,表层海温距平值高,结合材料中表层海温距平的定义可知,SOI值距平低时,海面温度高,反之海面温度低,A错误,C正确。故选C。第16题,当SOI值为负距平且数值较大时,南太平洋副热带高压与赤道低压之间的气压差较小,信风势力弱,出现厄尔尼诺现象。因此南美秘鲁沿岸秘鲁寒流减弱,赤道附近东太平洋降水增多,南美秘鲁沿岸海域渔业减产,南美秘鲁附近洪涝相对增加。故选D。

17.答案 (1)西风漂流大致沿纬线流动,形成封闭环流,阻挡中低纬度海区暖海水向南极海域输送。

(2)南部纬度较高,水温较低;蒸发较弱,盐度较低;南部风力较小,水流较慢。

(3)海冰增加,西风漂流在德雷克海峡的通道变窄,北上水流增多,使秘鲁寒流增强,沿岸地区气温降低、降水减少。

(4)巴西暖流等南下暖流增强,暖海水向南极海域输送增加,使南极海域水温升高,导致德雷克海峡海冰减少。

解析 第(1)题,南极地区气温较北极地区低的原因应从洋流分布的角度进行说明。第(2)题,德雷克海峡海冰主要分布在南部的原因应从纬度、盐度、海水流动速度等方面进行分析。第(3)题,德雷克海峡海冰数量增加对秘鲁寒流及沿岸气候产生的影响应从海冰的阻挡作用角度进行说明。第(4)题,德雷克海峡海冰数量增加数年后又减少的现象应从洋流变化对海冰数量的影响角度进行解释。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录