2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练40 自然地理环境的整体性(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练40 自然地理环境的整体性(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 638.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 11:00:49 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练40 自然地理环境的整体性

一、A组 基础达标

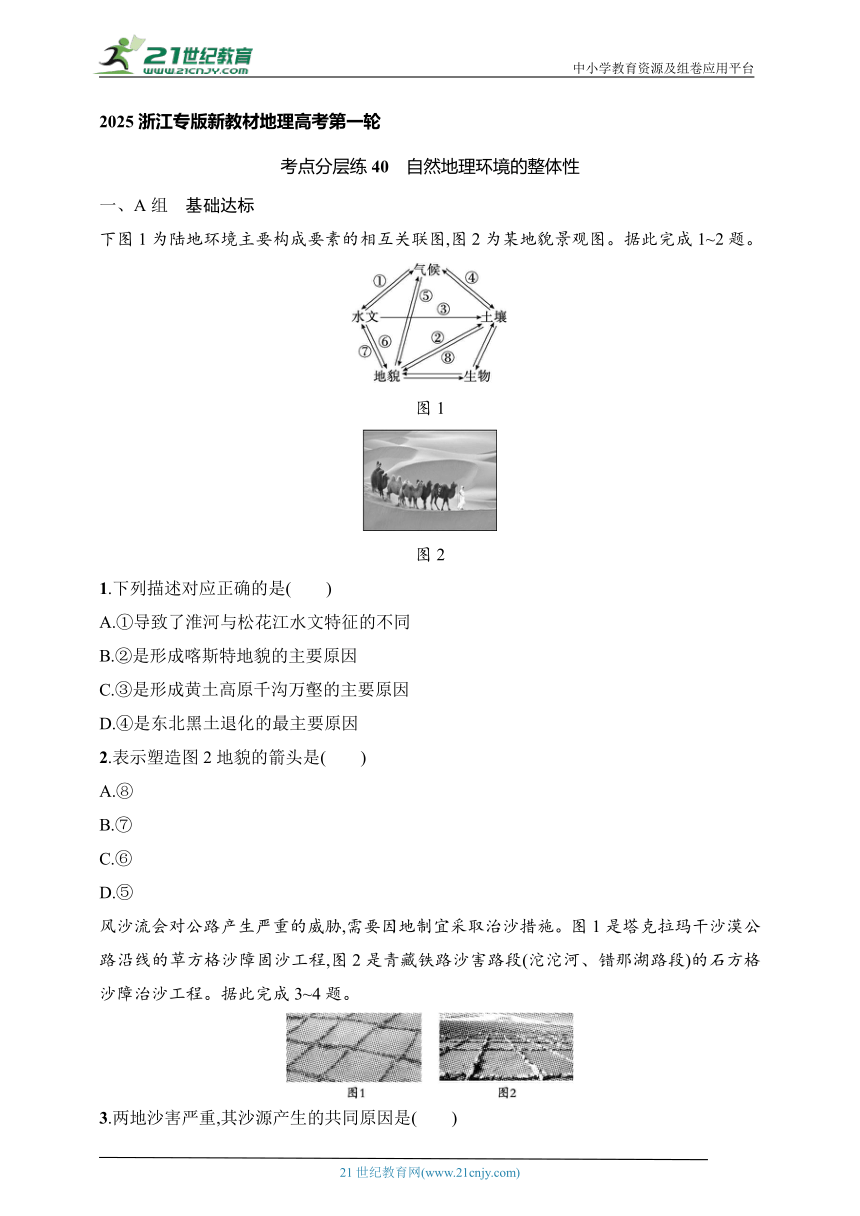

下图1为陆地环境主要构成要素的相互关联图,图2为某地貌景观图。据此完成1~2题。

图1

图2

1.下列描述对应正确的是( )

A.①导致了淮河与松花江水文特征的不同

B.②是形成喀斯特地貌的主要原因

C.③是形成黄土高原千沟万壑的主要原因

D.④是东北黑土退化的最主要原因

2.表示塑造图2地貌的箭头是( )

A.⑧

B.⑦

C.⑥

D.⑤

风沙流会对公路产生严重的威胁,需要因地制宜采取治沙措施。图1是塔克拉玛干沙漠公路沿线的草方格沙障固沙工程,图2是青藏铁路沙害路段(沱沱河、错那湖路段)的石方格沙障治沙工程。据此完成3~4题。

3.两地沙害严重,其沙源产生的共同原因是( )

A.气候干,植被稀少

B.气温高,蒸发旺盛

C.海拔高,降水不足

D.人口多,农业发达

4.关于两类不同治沙模式的说法,正确的是( )

A.草方格沙障固沙成本低,但治沙效果较差

B.草方格沙障可削减风力,但不能涵养水分

C.石方格沙障增大摩擦力,涵养水分更有效

D.石方格沙障能就地取材,使用寿命更长久

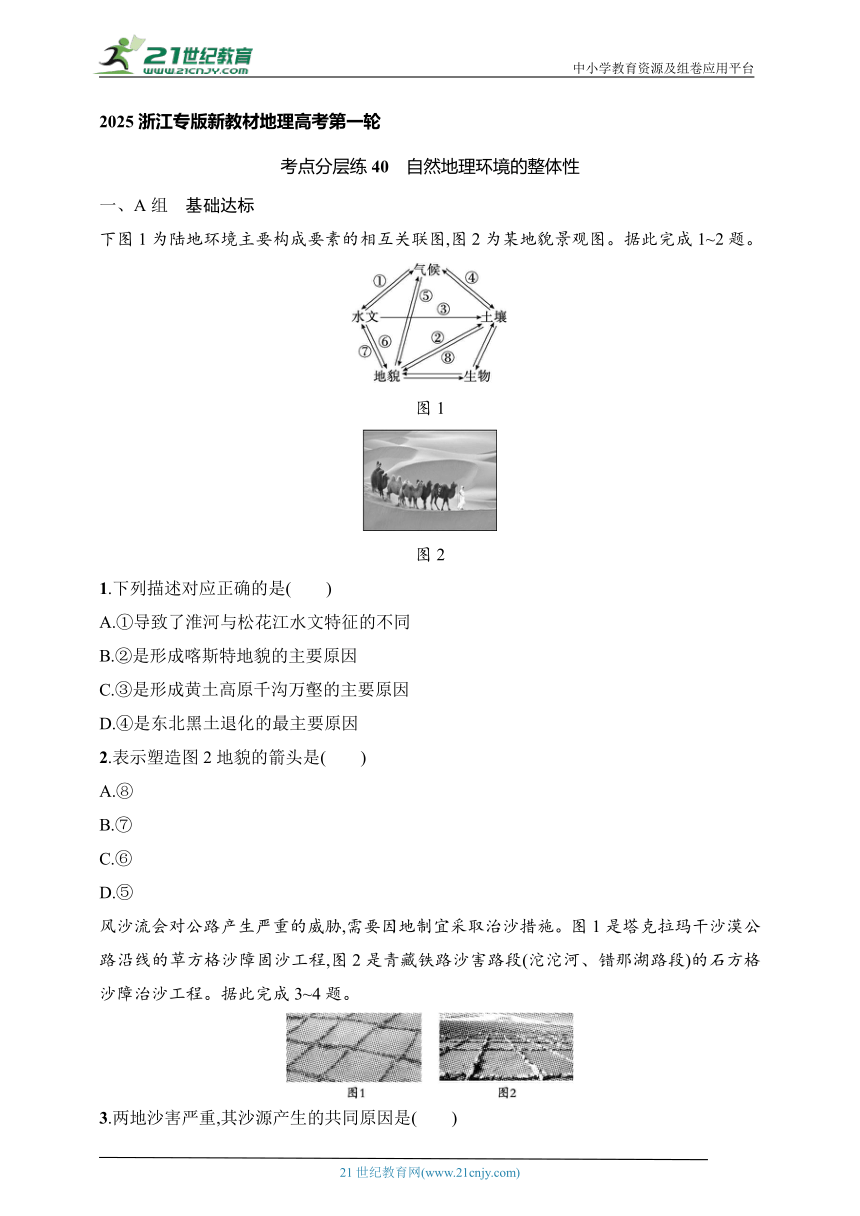

全球变暖导致冰川融化和海平面上升。科学家们考察了美国西北部某山岳冰川消融的状况(下图)及产生的影响。读图,完成5~6题。

5.对上图所示地区1936—2015年地表环境变化的表述,与实际情况相符的是( )

A.年蒸发量始终不变

B.河湖水量持续稳定增加

C.生物种类保持不变

D.地表淡水资源总量减少

6.科学家们在推断海平面上升所淹没的陆地范围时,不作为主要依据的是( )

A.沿海地区的海拔

B.海水受热膨胀的幅度

C.全球冰川融化的总量

D.潮汐规模和洋流方向

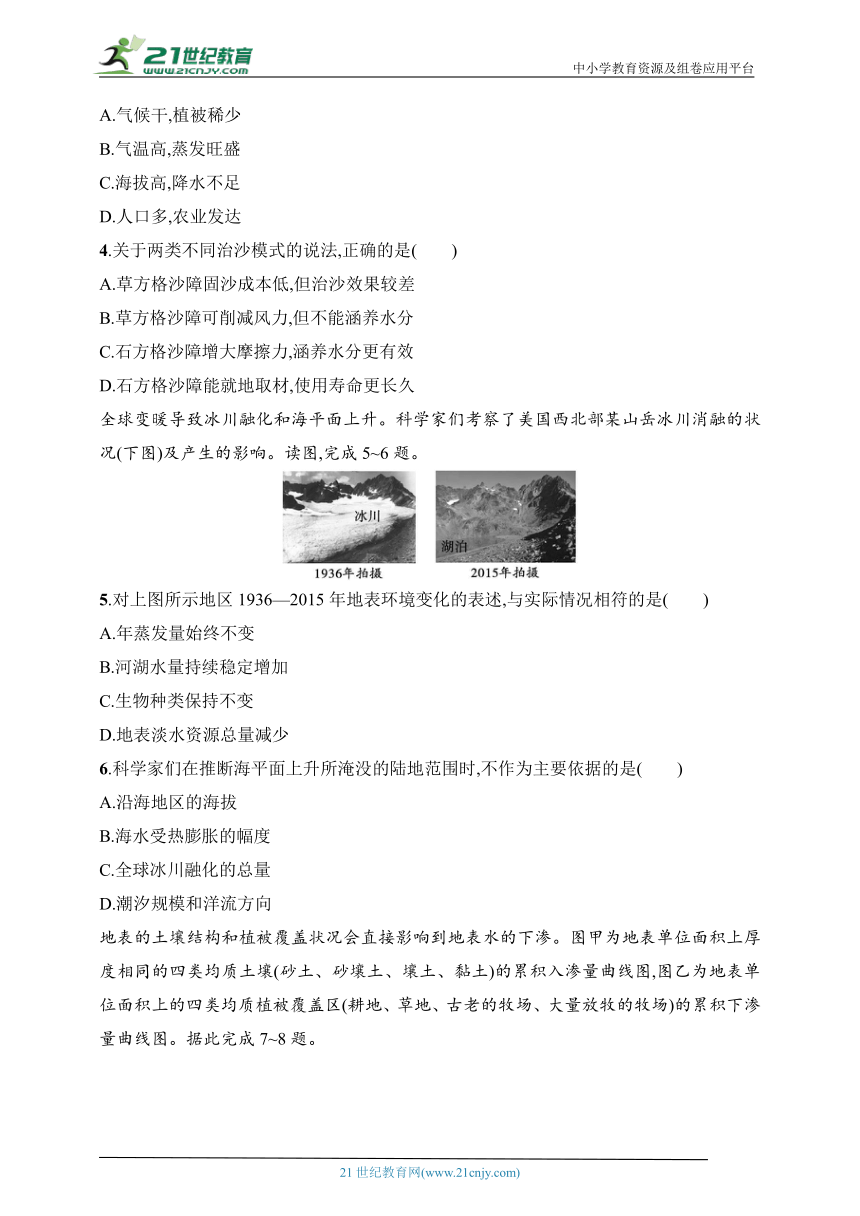

地表的土壤结构和植被覆盖状况会直接影响到地表水的下渗。图甲为地表单位面积上厚度相同的四类均质土壤(砂土、砂壤土、壤土、黏土)的累积入渗量曲线图,图乙为地表单位面积上的四类均质植被覆盖区(耕地、草地、古老的牧场、大量放牧的牧场)的累积下渗量曲线图。据此完成7~8题。

图甲

图乙

7.黏土主要由非常小的硅酸铝盐颗粒组成,是含沙粒很少、具有可塑性和黏性的土壤。壤土是土壤颗粒组成中黏粒、粉粒、砂粒含量适中的土壤。据此判断图甲中分别表示壤土和黏土的是( )

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

8.图乙的四条曲线中能反映耕地的是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ

C.Ⅲ D.Ⅳ

二、B组 综合应用

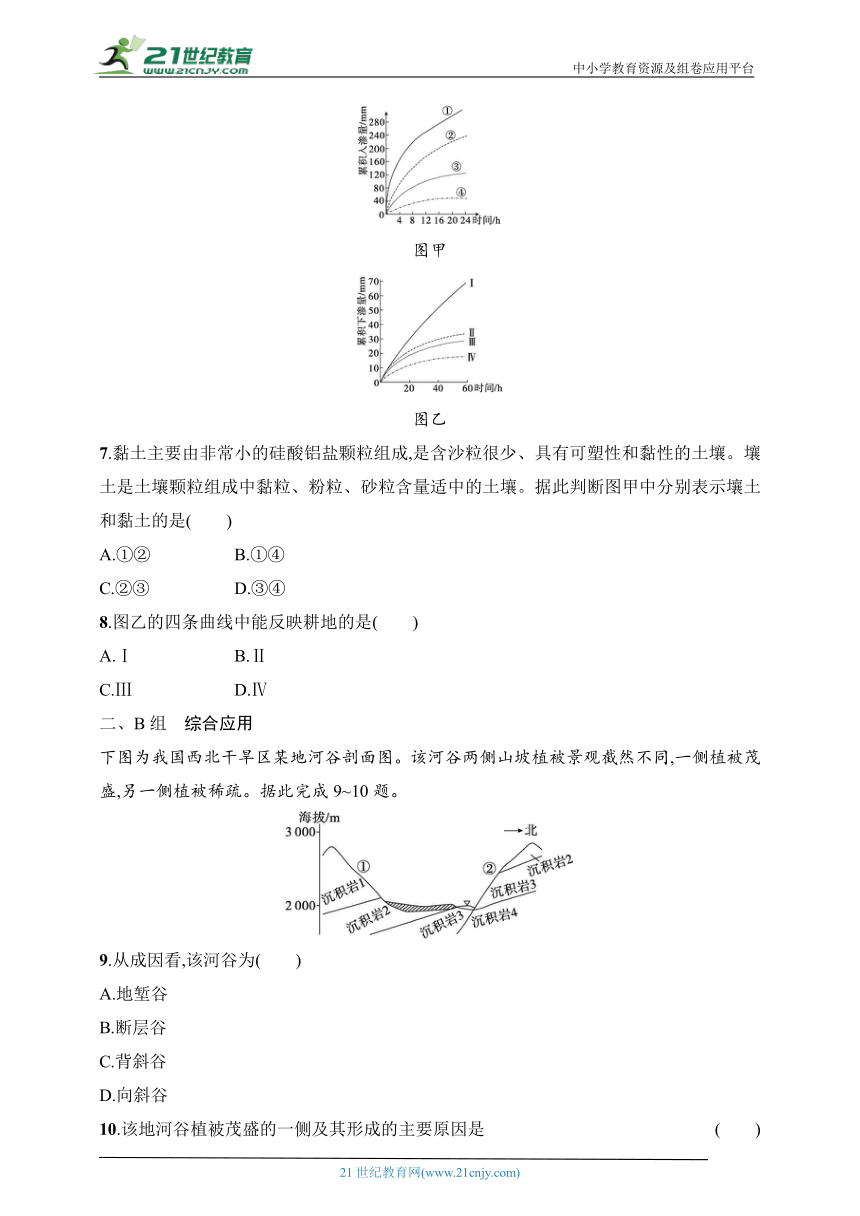

下图为我国西北干旱区某地河谷剖面图。该河谷两侧山坡植被景观截然不同,一侧植被茂盛,另一侧植被稀疏。据此完成9~10题。

9.从成因看,该河谷为( )

A.地堑谷

B.断层谷

C.背斜谷

D.向斜谷

10.该地河谷植被茂盛的一侧及其形成的主要原因是 ( )

A.①侧,光照较强

B.②侧,热量较多

C.①侧,蒸发较弱

D.②侧,降水较多

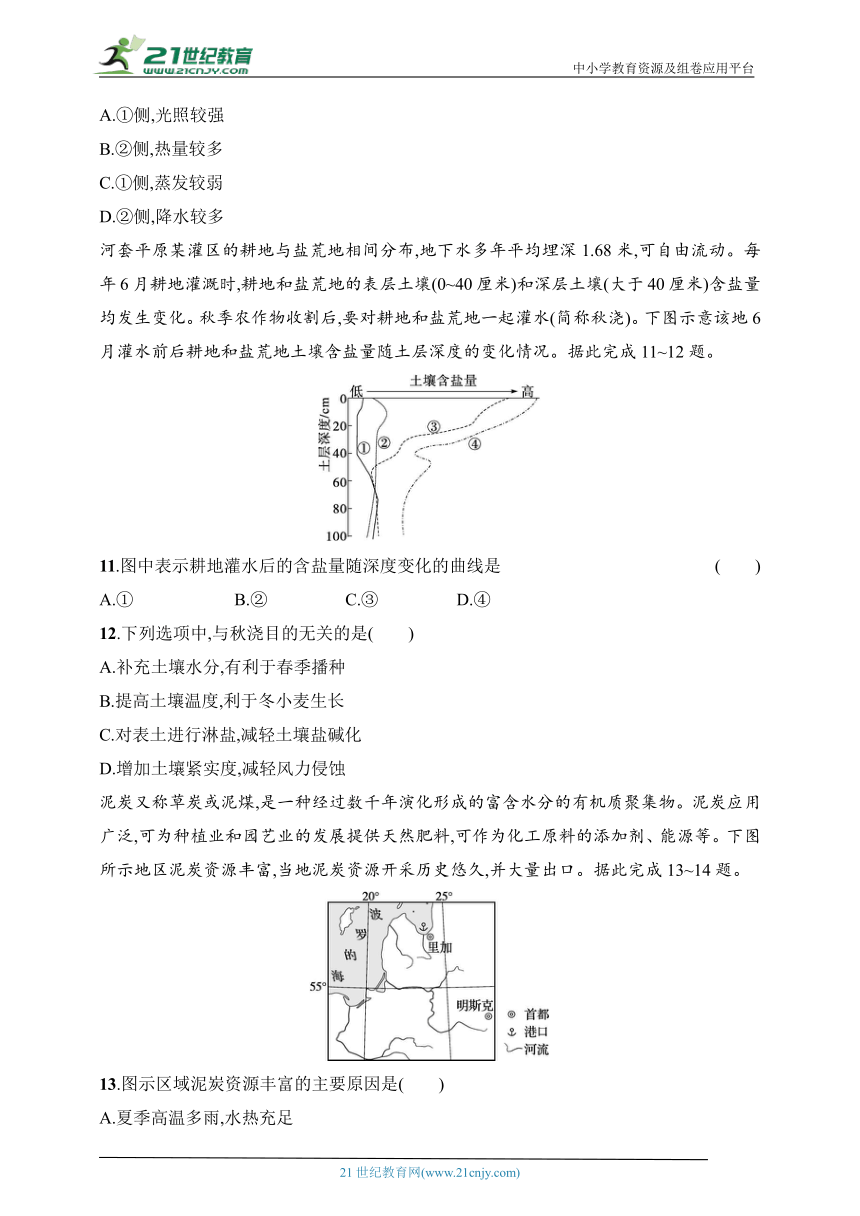

河套平原某灌区的耕地与盐荒地相间分布,地下水多年平均埋深1.68米,可自由流动。每年6月耕地灌溉时,耕地和盐荒地的表层土壤(0~40厘米)和深层土壤(大于40厘米)含盐量均发生变化。秋季农作物收割后,要对耕地和盐荒地一起灌水(简称秋浇)。下图示意该地6月灌水前后耕地和盐荒地土壤含盐量随土层深度的变化情况。据此完成11~12题。

11.图中表示耕地灌水后的含盐量随深度变化的曲线是 ( )

A.① B.② C.③ D.④

12.下列选项中,与秋浇目的无关的是( )

A.补充土壤水分,有利于春季播种

B.提高土壤温度,利于冬小麦生长

C.对表土进行淋盐,减轻土壤盐碱化

D.增加土壤紧实度,减轻风力侵蚀

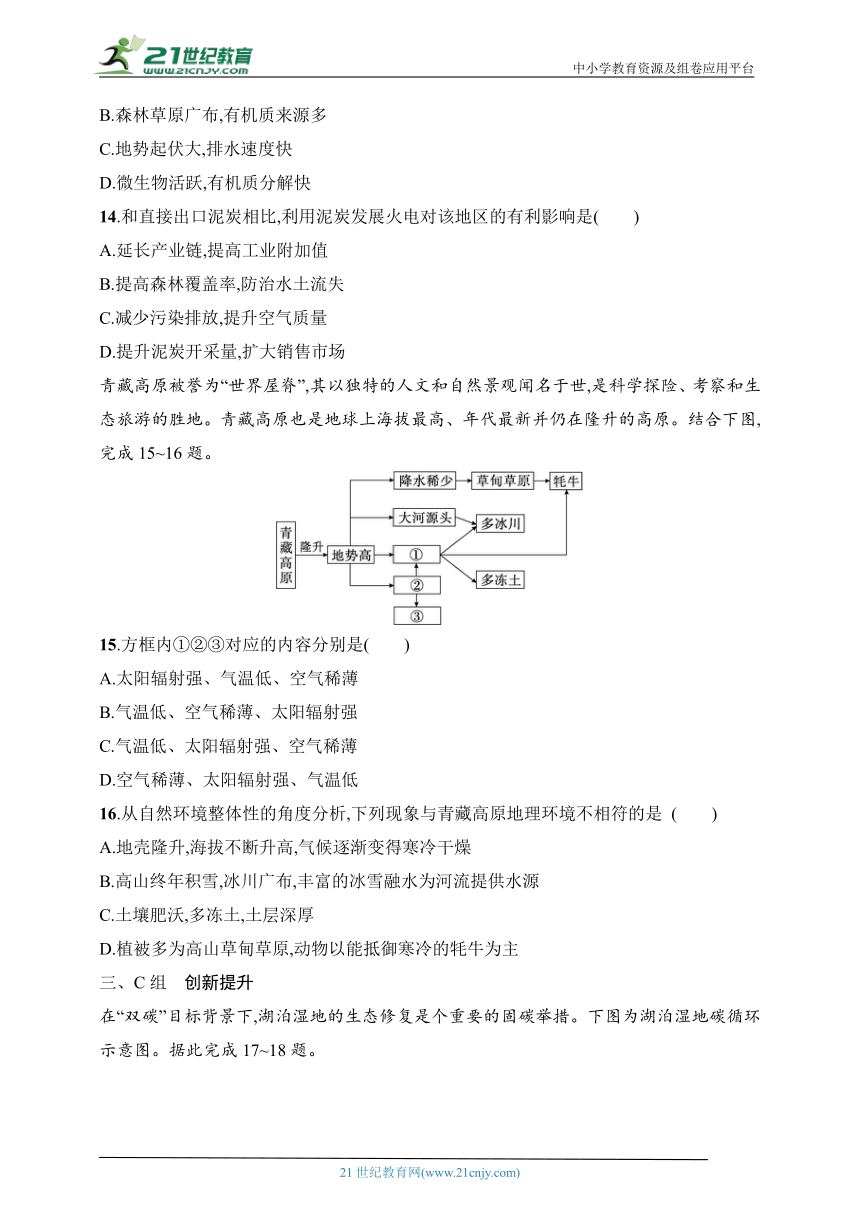

泥炭又称草炭或泥煤,是一种经过数千年演化形成的富含水分的有机质聚集物。泥炭应用广泛,可为种植业和园艺业的发展提供天然肥料,可作为化工原料的添加剂、能源等。下图所示地区泥炭资源丰富,当地泥炭资源开采历史悠久,并大量出口。据此完成13~14题。

13.图示区域泥炭资源丰富的主要原因是( )

A.夏季高温多雨,水热充足

B.森林草原广布,有机质来源多

C.地势起伏大,排水速度快

D.微生物活跃,有机质分解快

14.和直接出口泥炭相比,利用泥炭发展火电对该地区的有利影响是( )

A.延长产业链,提高工业附加值

B.提高森林覆盖率,防治水土流失

C.减少污染排放,提升空气质量

D.提升泥炭开采量,扩大销售市场

青藏高原被誉为“世界屋脊”,其以独特的人文和自然景观闻名于世,是科学探险、考察和生态旅游的胜地。青藏高原也是地球上海拔最高、年代最新并仍在隆升的高原。结合下图,完成15~16题。

15.方框内①②③对应的内容分别是( )

A.太阳辐射强、气温低、空气稀薄

B.气温低、空气稀薄、太阳辐射强

C.气温低、太阳辐射强、空气稀薄

D.空气稀薄、太阳辐射强、气温低

16.从自然环境整体性的角度分析,下列现象与青藏高原地理环境不相符的是 ( )

A.地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥

B.高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源

C.土壤肥沃,多冻土,土层深厚

D.植被多为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主

三、C组 创新提升

在“双碳”目标背景下,湖泊湿地的生态修复是个重要的固碳举措。下图为湖泊湿地碳循环示意图。据此完成17~18题。

17.植物多样性增加对湖泊湿地固碳作用的影响是 ( )

A.土壤碳含量降低 B.根系吸碳量减少

C.碳净排放量降低 D.微生物活性减弱

18.下列对湖泊湿地生态修复的措施,合理的是( )

A.减少湖滨植物,清除入湖污染物

B.放生外来物种,增加生物多样性

C.降低湖泊水位,重建微生物群落

D.改变湿地地形,建设生态缓冲岛

19.阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 图1为美国西部奥林匹克国家公园分布图,公园内拥有世界上面积最大的原始温带雨林。图2为安吉利斯港的气候资料。

图1

图2

材料二 艾尔瓦河发源于奥林匹克山,每年9月中旬,鲑鱼等冷水性洄游鱼类从海洋中回到该地,并沿河流洄游到上游的溪流中产卵。1913年和1927年在该河的中下游分别建设了两座大坝,并促进了沿岸造纸工业的发展。大坝长时间运营后,库区泥沙淤积严重。2014年两座大坝被彻底拆除,此后不久艾尔瓦河河口迅速形成面积较大的沙洲。

(1)从降水角度,分析奥林匹克公园温带雨林的成因。

(2)分析两座大坝建成后,艾尔瓦河流域鲑鱼数量迅速减少的主要原因。

(3)分析大坝拆除后,艾尔瓦河河口沙洲形成的地质作用过程。

考点分层练40 自然地理环境的整体性

1.A 2.D 第1题,不同气候条件下的河流水文特征不同,A对;喀斯特地貌的形成主要是受水文因素的影响,而②是地貌对土壤的影响;黄土高原的千沟万壑主要是流水侵蚀的结果,体现的是水文对地貌的影响,而③是水文对土壤的影响;东北黑土退化则是因为人类不合理地利用耕地,而④是气候对土壤形成的影响。第2题,图2是风积沙丘地貌和驼队,分布在干旱区域,是气候对地貌的影响。

3.A 4.D 第3题,塔克拉玛干沙漠位于我国地势第二级阶梯,气候干燥,青藏铁路沙害路段(沱沱河、错那湖路段)位于第一级阶梯,海拔高,晴天多,降水少,人口分布不会太密集。两地沙源的产生,共同原因主要是气候干燥,植被覆盖率低。故选A。第4题,草方格沙障与石方格沙障固沙各有特点,草方格沙障主要原料是农作物秸秆等材料,在治沙路段附近区域,干旱缺水,农业不发达,材料需要从其他地方调运,成本较高。草方格在有降水时,可以吸收、截留水分,促进下渗,能涵养水源,保湿,治沙效果相对较好。石方格沙障主要原料是石块,可以就地取材,能削减风力,涵养水源能力弱,受风化侵蚀速度比草方格材料慢,使用寿命更长。故选D。

5.D 6.D 第5题,图中所示地区主要淡水资源种类为冰川,全球变暖导致冰川消融并形成地表径流而逐渐消失,只有少量湖泊水体在地势低洼处存留,故地表淡水资源总量减少。第6题,潮汐是海水周期性上涨和回落的一种自然现象,洋流是海水大规模的水平运动现象,两者都不能推断海平面上升所淹没的陆地范围,故不能作为主要依据。D正确。

7.D 8.D 第7题,黏土主要由非常小的硅酸铝盐颗粒组成,是含沙粒很少、具有可塑性和黏性的土壤。壤土是土壤颗粒组成中黏粒、粉粒、砂粒含量适中的土壤。与砂土和砂壤土相比,黏土的透水性较差,下渗量最小,壤土次之。壤土和黏土分别对应图甲中的③④。第8题,与草地、古老的牧场、大量放牧的牧场相比,耕地由于长期耕作,下渗量最小,图乙中Ⅳ下渗量最小。

9.B 10.C 第9题,从图中可以看出,两岸的岩层是不连续的,是断层造成的。所以该河谷是断层谷。第10题,该河谷在我国西北干旱地区,河流南岸是阴坡,北岸是阳坡,因坡向不同导致两侧太阳辐射强弱不同,进而导致两岸土壤墒情不同,植被的丰富程度也不同。①侧在南岸,为阴坡,蒸发弱,土壤湿润,植被茂盛。

11.A 12.B 第11题,③④线地表含盐量很高,符合盐荒地土壤含盐量规律,不是耕地的情况,C、D错;①和②相比,①地表含盐量低,深层含盐量较高,说明灌溉的水分将地表盐分从地表带到地下,使表层盐度下降,深层盐度上升,②是灌溉前的情况,A对,B错。故选A。第12题,秋浇之后,土壤水分上升,可以补充土壤水分,有利于春季播种;通过秋浇将地表盐分淋洗到地下,减轻土壤盐碱化;水分减少土壤空隙,增加土壤紧实度,防止冬春季风力侵蚀土壤。A、C、D都是秋浇的目的,不符合题意。河套平原位于我国内蒙古地区,冬季气温较低,以种植春小麦为主,不适合种植冬小麦,因此种植冬小麦不是秋浇的目的,B符合题意。故选B。

13.B 14.A 第13题,泥炭是一种经过数千年演化形成的富含水分的有机质聚集物,该地气候温和湿润,森林、草原广布,有机质来源充足,易形成泥炭。第14题,利用泥炭发展火电有助于延长产业链,提高工业附加值;但是,燃烧泥炭发电会造成空气污染;和直接出口泥炭相比,利用泥炭发电对提高森林覆盖率及提升泥炭开采量影响不大。

15.B 16.C 第15题,青藏高原海拔高直接导致该地气温低、空气稀薄,空气稀薄则大气对太阳辐射的削弱作用弱,因此白天该地的太阳辐射较强。故可推出②为空气稀薄,①为气温低,③为太阳辐射强。第16题,青藏高原生态系统较为脆弱,土层浅薄,土壤贫瘠。

17.C 18.D 第17题,植物多样性增加,通过光合作用吸收的二氧化碳增多,碳净排放量降低,C正确。故选C。第18题,湖滨植物有净化水质、增加生物多样性、释氧吸碳等作用,减少湖滨植物不利于湖泊湿地生态修复;外来生物往往因缺少天敌,可能疯狂生长,破坏生态环境,生物多样性可能减少;降低湖泊水位,水体减少,水体的生态功能降低,不利于湖泊湿地生态修复;把浅的湿地淤泥挖掘堆放到地势较高的地方,建设生态缓冲岛,使湿地容量增大,水体增多,同时形成水生陆生植被,湿地生态系统更加复杂和稳定,从而起到有效的生态修复作用。

19.答案 (1)三面环海,水汽充足,沿岸暖流增湿,盛行西风输送大量水汽;地处迎风坡,多地形雨。

(2)大坝阻断了鲑鱼的洄游路线;(库区泥沙淤积,)下游营养物质减少;(河流流速减慢,)水温上升;栖息地范围减少;(造纸工业发展,)水污染加剧。(前2点、最后1点必答,中间两点任答1点。)

(3)短期内大坝下游流量增加,流速加快,流水搬运大量泥沙至河口地区;河口地形平坦,再加上海水顶托,流速缓慢,泥沙堆积作用显著,形成沙洲。

解析 第(1)题,该地三面环海,受海洋影响大,水汽充足;地处西风带,盛行西风从海洋带来大量水汽;地势东高西低,利于西风抬升,位于西风迎风坡,多地形雨;沿岸暖流经过,增温增湿,利于植被的生长,最终形成温带雨林。第(2)题,大坝的修建,阻断了鲑鱼的洄游路线;库区泥沙淤积,导致河流下游泥沙减少,营养物质减少,鱼类的饵料缺乏;河流流速减慢,河水温度升高,不利于冷水性鱼类的生存;减少了鱼类的栖息地范围;造纸工业发展,水污染加剧,水质变差,导致艾尔瓦河流域鲑鱼数量迅速减少。第(3)题,大坝拆除后,短期内大坝下游流量增加,流速加快,河流搬运泥沙能力增强;大量泥沙被带到河口地区,河口地势平坦,流速减慢,再加上海水顶托,利于泥沙堆积,形成沙洲。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练40 自然地理环境的整体性

一、A组 基础达标

下图1为陆地环境主要构成要素的相互关联图,图2为某地貌景观图。据此完成1~2题。

图1

图2

1.下列描述对应正确的是( )

A.①导致了淮河与松花江水文特征的不同

B.②是形成喀斯特地貌的主要原因

C.③是形成黄土高原千沟万壑的主要原因

D.④是东北黑土退化的最主要原因

2.表示塑造图2地貌的箭头是( )

A.⑧

B.⑦

C.⑥

D.⑤

风沙流会对公路产生严重的威胁,需要因地制宜采取治沙措施。图1是塔克拉玛干沙漠公路沿线的草方格沙障固沙工程,图2是青藏铁路沙害路段(沱沱河、错那湖路段)的石方格沙障治沙工程。据此完成3~4题。

3.两地沙害严重,其沙源产生的共同原因是( )

A.气候干,植被稀少

B.气温高,蒸发旺盛

C.海拔高,降水不足

D.人口多,农业发达

4.关于两类不同治沙模式的说法,正确的是( )

A.草方格沙障固沙成本低,但治沙效果较差

B.草方格沙障可削减风力,但不能涵养水分

C.石方格沙障增大摩擦力,涵养水分更有效

D.石方格沙障能就地取材,使用寿命更长久

全球变暖导致冰川融化和海平面上升。科学家们考察了美国西北部某山岳冰川消融的状况(下图)及产生的影响。读图,完成5~6题。

5.对上图所示地区1936—2015年地表环境变化的表述,与实际情况相符的是( )

A.年蒸发量始终不变

B.河湖水量持续稳定增加

C.生物种类保持不变

D.地表淡水资源总量减少

6.科学家们在推断海平面上升所淹没的陆地范围时,不作为主要依据的是( )

A.沿海地区的海拔

B.海水受热膨胀的幅度

C.全球冰川融化的总量

D.潮汐规模和洋流方向

地表的土壤结构和植被覆盖状况会直接影响到地表水的下渗。图甲为地表单位面积上厚度相同的四类均质土壤(砂土、砂壤土、壤土、黏土)的累积入渗量曲线图,图乙为地表单位面积上的四类均质植被覆盖区(耕地、草地、古老的牧场、大量放牧的牧场)的累积下渗量曲线图。据此完成7~8题。

图甲

图乙

7.黏土主要由非常小的硅酸铝盐颗粒组成,是含沙粒很少、具有可塑性和黏性的土壤。壤土是土壤颗粒组成中黏粒、粉粒、砂粒含量适中的土壤。据此判断图甲中分别表示壤土和黏土的是( )

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

8.图乙的四条曲线中能反映耕地的是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ

C.Ⅲ D.Ⅳ

二、B组 综合应用

下图为我国西北干旱区某地河谷剖面图。该河谷两侧山坡植被景观截然不同,一侧植被茂盛,另一侧植被稀疏。据此完成9~10题。

9.从成因看,该河谷为( )

A.地堑谷

B.断层谷

C.背斜谷

D.向斜谷

10.该地河谷植被茂盛的一侧及其形成的主要原因是 ( )

A.①侧,光照较强

B.②侧,热量较多

C.①侧,蒸发较弱

D.②侧,降水较多

河套平原某灌区的耕地与盐荒地相间分布,地下水多年平均埋深1.68米,可自由流动。每年6月耕地灌溉时,耕地和盐荒地的表层土壤(0~40厘米)和深层土壤(大于40厘米)含盐量均发生变化。秋季农作物收割后,要对耕地和盐荒地一起灌水(简称秋浇)。下图示意该地6月灌水前后耕地和盐荒地土壤含盐量随土层深度的变化情况。据此完成11~12题。

11.图中表示耕地灌水后的含盐量随深度变化的曲线是 ( )

A.① B.② C.③ D.④

12.下列选项中,与秋浇目的无关的是( )

A.补充土壤水分,有利于春季播种

B.提高土壤温度,利于冬小麦生长

C.对表土进行淋盐,减轻土壤盐碱化

D.增加土壤紧实度,减轻风力侵蚀

泥炭又称草炭或泥煤,是一种经过数千年演化形成的富含水分的有机质聚集物。泥炭应用广泛,可为种植业和园艺业的发展提供天然肥料,可作为化工原料的添加剂、能源等。下图所示地区泥炭资源丰富,当地泥炭资源开采历史悠久,并大量出口。据此完成13~14题。

13.图示区域泥炭资源丰富的主要原因是( )

A.夏季高温多雨,水热充足

B.森林草原广布,有机质来源多

C.地势起伏大,排水速度快

D.微生物活跃,有机质分解快

14.和直接出口泥炭相比,利用泥炭发展火电对该地区的有利影响是( )

A.延长产业链,提高工业附加值

B.提高森林覆盖率,防治水土流失

C.减少污染排放,提升空气质量

D.提升泥炭开采量,扩大销售市场

青藏高原被誉为“世界屋脊”,其以独特的人文和自然景观闻名于世,是科学探险、考察和生态旅游的胜地。青藏高原也是地球上海拔最高、年代最新并仍在隆升的高原。结合下图,完成15~16题。

15.方框内①②③对应的内容分别是( )

A.太阳辐射强、气温低、空气稀薄

B.气温低、空气稀薄、太阳辐射强

C.气温低、太阳辐射强、空气稀薄

D.空气稀薄、太阳辐射强、气温低

16.从自然环境整体性的角度分析,下列现象与青藏高原地理环境不相符的是 ( )

A.地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥

B.高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源

C.土壤肥沃,多冻土,土层深厚

D.植被多为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主

三、C组 创新提升

在“双碳”目标背景下,湖泊湿地的生态修复是个重要的固碳举措。下图为湖泊湿地碳循环示意图。据此完成17~18题。

17.植物多样性增加对湖泊湿地固碳作用的影响是 ( )

A.土壤碳含量降低 B.根系吸碳量减少

C.碳净排放量降低 D.微生物活性减弱

18.下列对湖泊湿地生态修复的措施,合理的是( )

A.减少湖滨植物,清除入湖污染物

B.放生外来物种,增加生物多样性

C.降低湖泊水位,重建微生物群落

D.改变湿地地形,建设生态缓冲岛

19.阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 图1为美国西部奥林匹克国家公园分布图,公园内拥有世界上面积最大的原始温带雨林。图2为安吉利斯港的气候资料。

图1

图2

材料二 艾尔瓦河发源于奥林匹克山,每年9月中旬,鲑鱼等冷水性洄游鱼类从海洋中回到该地,并沿河流洄游到上游的溪流中产卵。1913年和1927年在该河的中下游分别建设了两座大坝,并促进了沿岸造纸工业的发展。大坝长时间运营后,库区泥沙淤积严重。2014年两座大坝被彻底拆除,此后不久艾尔瓦河河口迅速形成面积较大的沙洲。

(1)从降水角度,分析奥林匹克公园温带雨林的成因。

(2)分析两座大坝建成后,艾尔瓦河流域鲑鱼数量迅速减少的主要原因。

(3)分析大坝拆除后,艾尔瓦河河口沙洲形成的地质作用过程。

考点分层练40 自然地理环境的整体性

1.A 2.D 第1题,不同气候条件下的河流水文特征不同,A对;喀斯特地貌的形成主要是受水文因素的影响,而②是地貌对土壤的影响;黄土高原的千沟万壑主要是流水侵蚀的结果,体现的是水文对地貌的影响,而③是水文对土壤的影响;东北黑土退化则是因为人类不合理地利用耕地,而④是气候对土壤形成的影响。第2题,图2是风积沙丘地貌和驼队,分布在干旱区域,是气候对地貌的影响。

3.A 4.D 第3题,塔克拉玛干沙漠位于我国地势第二级阶梯,气候干燥,青藏铁路沙害路段(沱沱河、错那湖路段)位于第一级阶梯,海拔高,晴天多,降水少,人口分布不会太密集。两地沙源的产生,共同原因主要是气候干燥,植被覆盖率低。故选A。第4题,草方格沙障与石方格沙障固沙各有特点,草方格沙障主要原料是农作物秸秆等材料,在治沙路段附近区域,干旱缺水,农业不发达,材料需要从其他地方调运,成本较高。草方格在有降水时,可以吸收、截留水分,促进下渗,能涵养水源,保湿,治沙效果相对较好。石方格沙障主要原料是石块,可以就地取材,能削减风力,涵养水源能力弱,受风化侵蚀速度比草方格材料慢,使用寿命更长。故选D。

5.D 6.D 第5题,图中所示地区主要淡水资源种类为冰川,全球变暖导致冰川消融并形成地表径流而逐渐消失,只有少量湖泊水体在地势低洼处存留,故地表淡水资源总量减少。第6题,潮汐是海水周期性上涨和回落的一种自然现象,洋流是海水大规模的水平运动现象,两者都不能推断海平面上升所淹没的陆地范围,故不能作为主要依据。D正确。

7.D 8.D 第7题,黏土主要由非常小的硅酸铝盐颗粒组成,是含沙粒很少、具有可塑性和黏性的土壤。壤土是土壤颗粒组成中黏粒、粉粒、砂粒含量适中的土壤。与砂土和砂壤土相比,黏土的透水性较差,下渗量最小,壤土次之。壤土和黏土分别对应图甲中的③④。第8题,与草地、古老的牧场、大量放牧的牧场相比,耕地由于长期耕作,下渗量最小,图乙中Ⅳ下渗量最小。

9.B 10.C 第9题,从图中可以看出,两岸的岩层是不连续的,是断层造成的。所以该河谷是断层谷。第10题,该河谷在我国西北干旱地区,河流南岸是阴坡,北岸是阳坡,因坡向不同导致两侧太阳辐射强弱不同,进而导致两岸土壤墒情不同,植被的丰富程度也不同。①侧在南岸,为阴坡,蒸发弱,土壤湿润,植被茂盛。

11.A 12.B 第11题,③④线地表含盐量很高,符合盐荒地土壤含盐量规律,不是耕地的情况,C、D错;①和②相比,①地表含盐量低,深层含盐量较高,说明灌溉的水分将地表盐分从地表带到地下,使表层盐度下降,深层盐度上升,②是灌溉前的情况,A对,B错。故选A。第12题,秋浇之后,土壤水分上升,可以补充土壤水分,有利于春季播种;通过秋浇将地表盐分淋洗到地下,减轻土壤盐碱化;水分减少土壤空隙,增加土壤紧实度,防止冬春季风力侵蚀土壤。A、C、D都是秋浇的目的,不符合题意。河套平原位于我国内蒙古地区,冬季气温较低,以种植春小麦为主,不适合种植冬小麦,因此种植冬小麦不是秋浇的目的,B符合题意。故选B。

13.B 14.A 第13题,泥炭是一种经过数千年演化形成的富含水分的有机质聚集物,该地气候温和湿润,森林、草原广布,有机质来源充足,易形成泥炭。第14题,利用泥炭发展火电有助于延长产业链,提高工业附加值;但是,燃烧泥炭发电会造成空气污染;和直接出口泥炭相比,利用泥炭发电对提高森林覆盖率及提升泥炭开采量影响不大。

15.B 16.C 第15题,青藏高原海拔高直接导致该地气温低、空气稀薄,空气稀薄则大气对太阳辐射的削弱作用弱,因此白天该地的太阳辐射较强。故可推出②为空气稀薄,①为气温低,③为太阳辐射强。第16题,青藏高原生态系统较为脆弱,土层浅薄,土壤贫瘠。

17.C 18.D 第17题,植物多样性增加,通过光合作用吸收的二氧化碳增多,碳净排放量降低,C正确。故选C。第18题,湖滨植物有净化水质、增加生物多样性、释氧吸碳等作用,减少湖滨植物不利于湖泊湿地生态修复;外来生物往往因缺少天敌,可能疯狂生长,破坏生态环境,生物多样性可能减少;降低湖泊水位,水体减少,水体的生态功能降低,不利于湖泊湿地生态修复;把浅的湿地淤泥挖掘堆放到地势较高的地方,建设生态缓冲岛,使湿地容量增大,水体增多,同时形成水生陆生植被,湿地生态系统更加复杂和稳定,从而起到有效的生态修复作用。

19.答案 (1)三面环海,水汽充足,沿岸暖流增湿,盛行西风输送大量水汽;地处迎风坡,多地形雨。

(2)大坝阻断了鲑鱼的洄游路线;(库区泥沙淤积,)下游营养物质减少;(河流流速减慢,)水温上升;栖息地范围减少;(造纸工业发展,)水污染加剧。(前2点、最后1点必答,中间两点任答1点。)

(3)短期内大坝下游流量增加,流速加快,流水搬运大量泥沙至河口地区;河口地形平坦,再加上海水顶托,流速缓慢,泥沙堆积作用显著,形成沙洲。

解析 第(1)题,该地三面环海,受海洋影响大,水汽充足;地处西风带,盛行西风从海洋带来大量水汽;地势东高西低,利于西风抬升,位于西风迎风坡,多地形雨;沿岸暖流经过,增温增湿,利于植被的生长,最终形成温带雨林。第(2)题,大坝的修建,阻断了鲑鱼的洄游路线;库区泥沙淤积,导致河流下游泥沙减少,营养物质减少,鱼类的饵料缺乏;河流流速减慢,河水温度升高,不利于冷水性鱼类的生存;减少了鱼类的栖息地范围;造纸工业发展,水污染加剧,水质变差,导致艾尔瓦河流域鲑鱼数量迅速减少。第(3)题,大坝拆除后,短期内大坝下游流量增加,流速加快,河流搬运泥沙能力增强;大量泥沙被带到河口地区,河口地势平坦,流速减慢,再加上海水顶托,利于泥沙堆积,形成沙洲。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录