2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练43 成土因素(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练43 成土因素(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 461.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 11:54:13 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练43 成土因素

一、A组 基础达标

古人对各地土壤的差异深有认识,如明代的《广志绎》:“江南泥土,江北沙土,南土湿,北土燥。”清代的《皇朝经世文编》:“江南水田冷,宜火粪(草木灰);江淮迤北,宜苗粪(绿肥)。”据此完成1~2题。

1.“江南泥土,江北沙土,南土湿,北土燥”说明与“南土”比,“北土”( )

A.透水性好、持水性好

B.透水性差、持水性差

C.透水性差、持水性好

D.透水性好、持水性差

2.造成“江南泥土,江北沙土”差异的最主要因素是 ( )

A.气候 B.地貌 C.岩石 D.水文

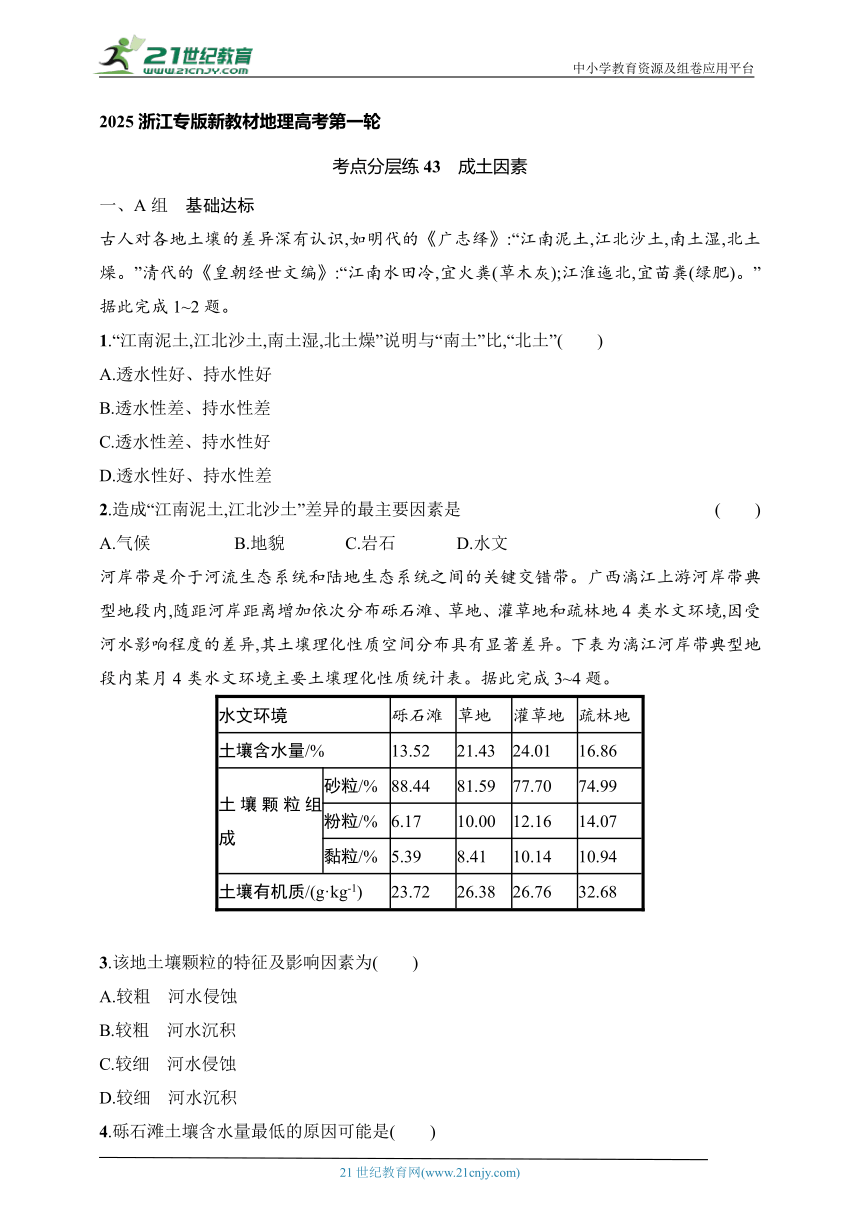

河岸带是介于河流生态系统和陆地生态系统之间的关键交错带。广西漓江上游河岸带典型地段内,随距河岸距离增加依次分布砾石滩、草地、灌草地和疏林地4类水文环境,因受河水影响程度的差异,其土壤理化性质空间分布具有显著差异。下表为漓江河岸带典型地段内某月4类水文环境主要土壤理化性质统计表。据此完成3~4题。

水文环境 砾石滩 草地 灌草地 疏林地

土壤含水量/% 13.52 21.43 24.01 16.86

土壤颗粒组成 砂粒/% 88.44 81.59 77.70 74.99

粉粒/% 6.17 10.00 12.16 14.07

黏粒/% 5.39 8.41 10.14 10.94

土壤有机质/(g·kg-1) 23.72 26.38 26.76 32.68

3.该地土壤颗粒的特征及影响因素为( )

A.较粗 河水侵蚀

B.较粗 河水沉积

C.较细 河水侵蚀

D.较细 河水沉积

4.砾石滩土壤含水量最低的原因可能是( )

①地势相对较高 ②旱季时取样 ③土壤颗粒大 ④水淹时间短

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

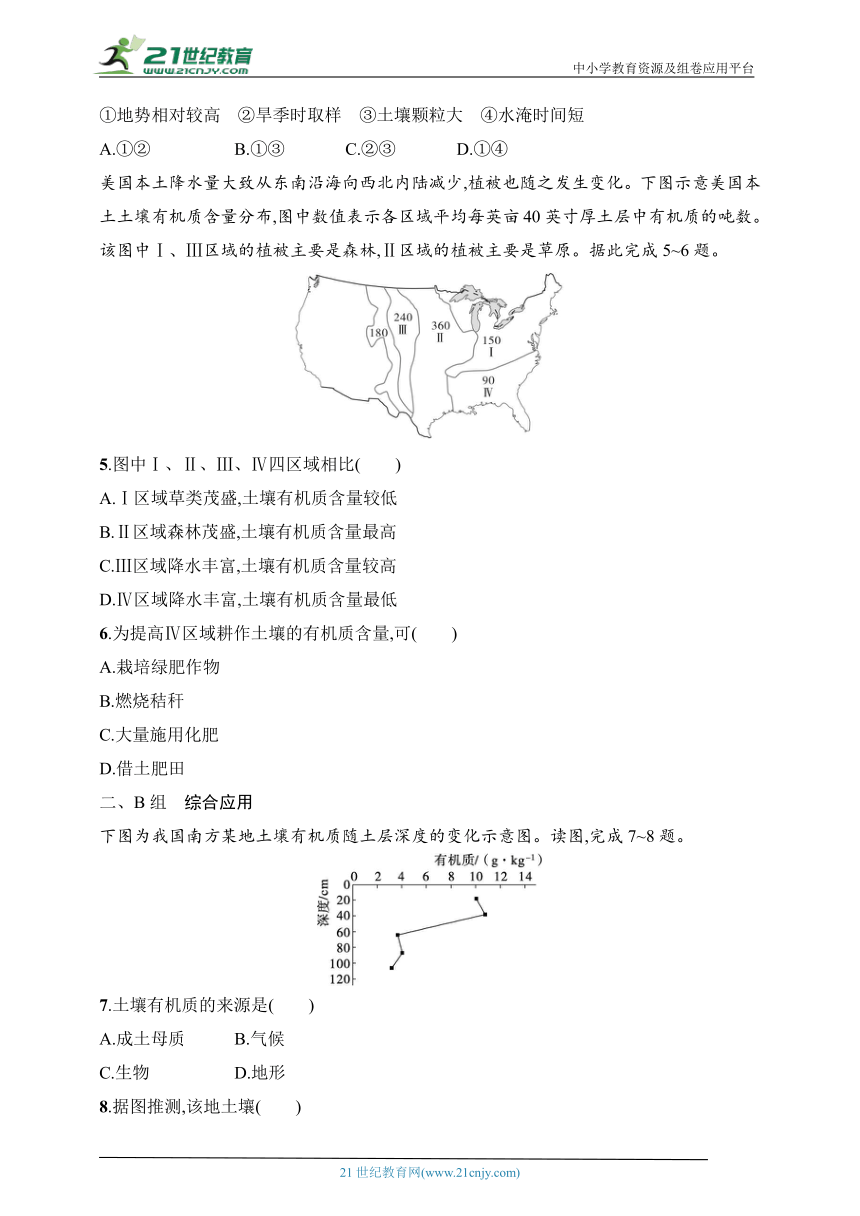

美国本土降水量大致从东南沿海向西北内陆减少,植被也随之发生变化。下图示意美国本土土壤有机质含量分布,图中数值表示各区域平均每英亩40英寸厚土层中有机质的吨数。该图中Ⅰ、Ⅲ区域的植被主要是森林,Ⅱ区域的植被主要是草原。据此完成5~6题。

5.图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四区域相比( )

A.Ⅰ区域草类茂盛,土壤有机质含量较低

B.Ⅱ区域森林茂盛,土壤有机质含量最高

C.Ⅲ区域降水丰富,土壤有机质含量较高

D.Ⅳ区域降水丰富,土壤有机质含量最低

6.为提高Ⅳ区域耕作土壤的有机质含量,可( )

A.栽培绿肥作物

B.燃烧秸秆

C.大量施用化肥

D.借土肥田

二、B组 综合应用

下图为我国南方某地土壤有机质随土层深度的变化示意图。读图,完成7~8题。

7.土壤有机质的来源是( )

A.成土母质 B.气候

C.生物 D.地形

8.据图推测,该地土壤( )

A.20厘米处为淋溶层 B.40厘米处为腐殖质层

C.60厘米处为有机层 D.80厘米处为母岩层

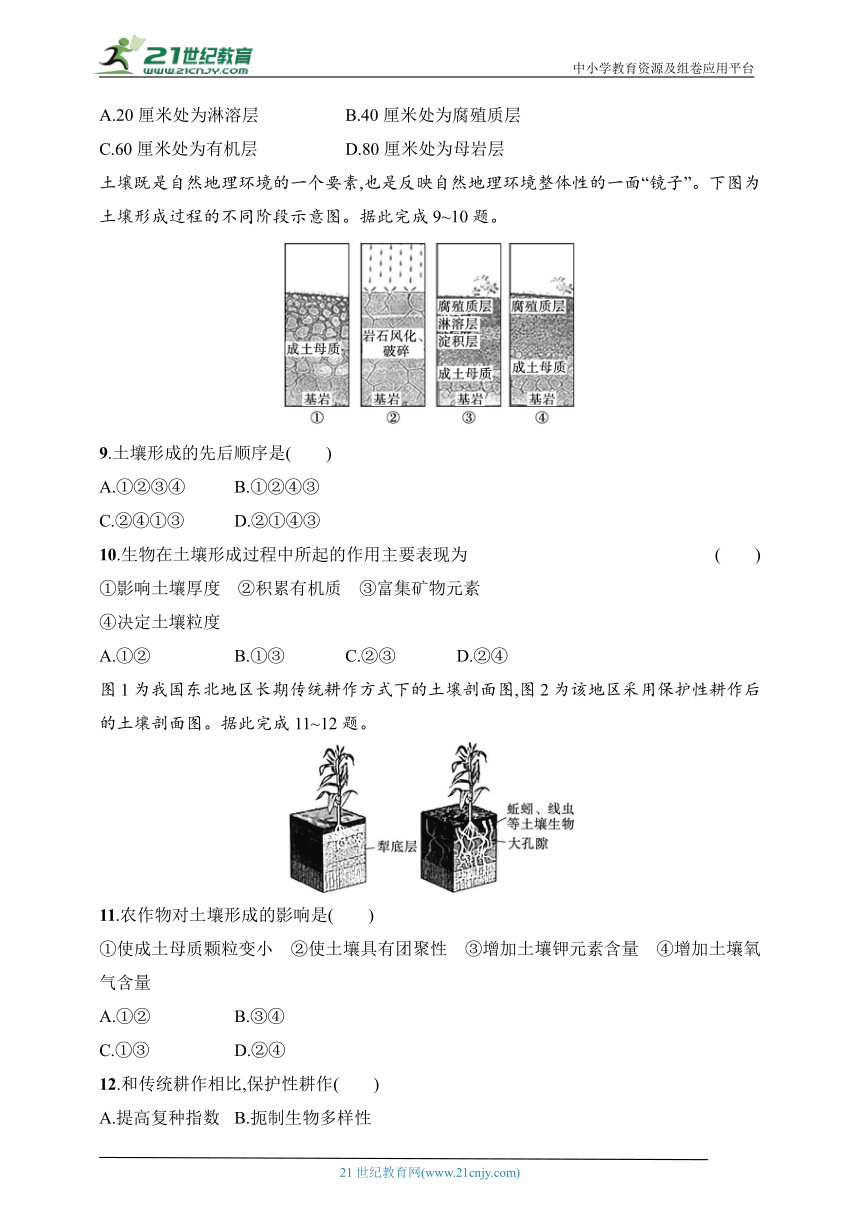

土壤既是自然地理环境的一个要素,也是反映自然地理环境整体性的一面“镜子”。下图为土壤形成过程的不同阶段示意图。据此完成9~10题。

9.土壤形成的先后顺序是( )

A.①②③④ B.①②④③

C.②④①③ D.②①④③

10.生物在土壤形成过程中所起的作用主要表现为 ( )

①影响土壤厚度 ②积累有机质 ③富集矿物元素

④决定土壤粒度

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

图1为我国东北地区长期传统耕作方式下的土壤剖面图,图2为该地区采用保护性耕作后的土壤剖面图。据此完成11~12题。

11.农作物对土壤形成的影响是( )

①使成土母质颗粒变小 ②使土壤具有团聚性 ③增加土壤钾元素含量 ④增加土壤氧气含量

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

12.和传统耕作相比,保护性耕作( )

A.提高复种指数 B.扼制生物多样性

C.增加生产成本 D.减轻了土壤污染

三、C组 创新提升

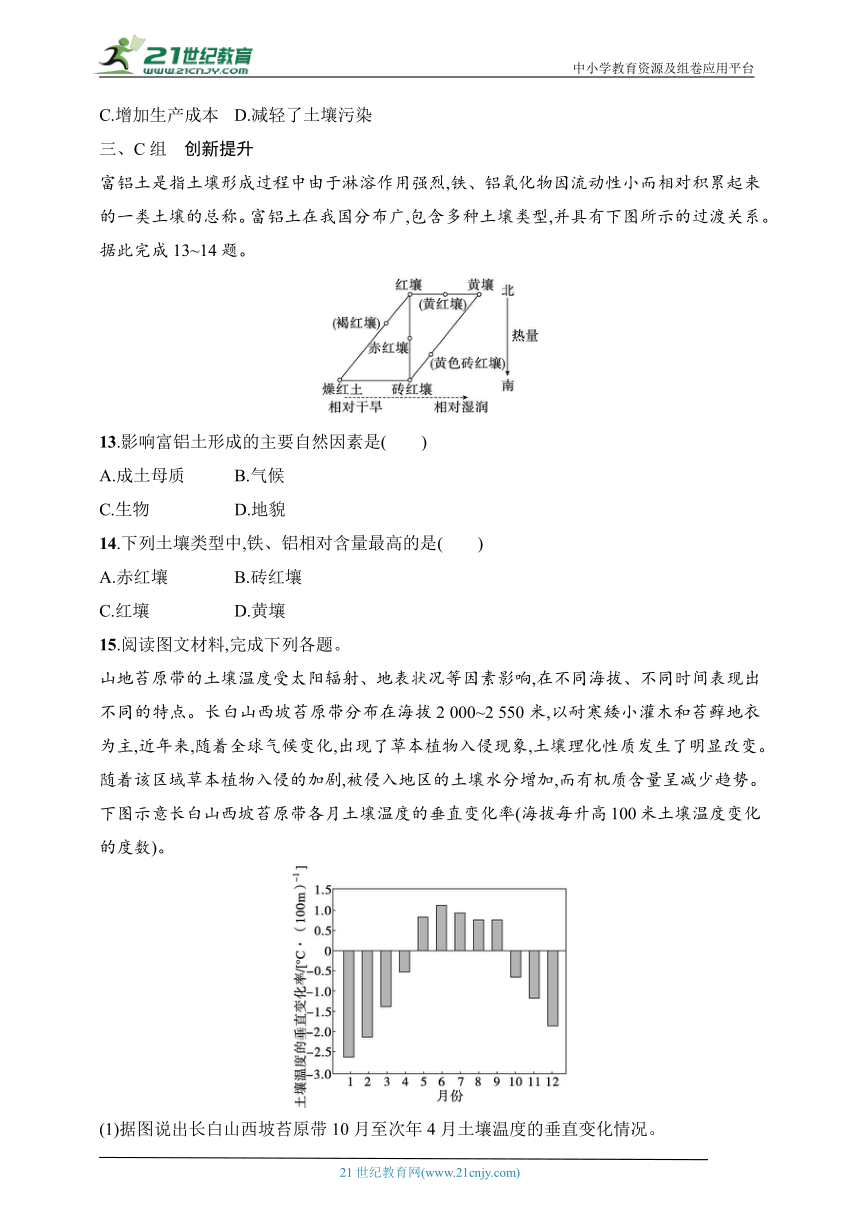

富铝土是指土壤形成过程中由于淋溶作用强烈,铁、铝氧化物因流动性小而相对积累起来的一类土壤的总称。富铝土在我国分布广,包含多种土壤类型,并具有下图所示的过渡关系。据此完成13~14题。

13.影响富铝土形成的主要自然因素是( )

A.成土母质 B.气候

C.生物 D.地貌

14.下列土壤类型中,铁、铝相对含量最高的是( )

A.赤红壤 B.砖红壤

C.红壤 D.黄壤

15.阅读图文材料,完成下列各题。

山地苔原带的土壤温度受太阳辐射、地表状况等因素影响,在不同海拔、不同时间表现出不同的特点。长白山西坡苔原带分布在海拔2 000~2 550米,以耐寒矮小灌木和苔藓地衣为主,近年来,随着全球气候变化,出现了草本植物入侵现象,土壤理化性质发生了明显改变。随着该区域草本植物入侵的加剧,被侵入地区的土壤水分增加,而有机质含量呈减少趋势。下图示意长白山西坡苔原带各月土壤温度的垂直变化率(海拔每升高100米土壤温度变化的度数)。

(1)据图说出长白山西坡苔原带10月至次年4月土壤温度的垂直变化情况。

(2)简述长白山西坡苔原带6月份土壤温度的垂直变化特点,并推测其原因。

(3)分析长白山西坡苔原带草本植物入侵后土壤水分增加、有机质减少的原因。

考点分层练43 成土因素

1.D 2.A 第1题,根据材料和题意可知,江南泥土,较为潮湿,江北沙土,较为干燥。江南泥土由于含水量高,空气含量较少,其透气性差,持水性较好;江北沙土透水性较好,但由于空隙较大,持水性差,故选D。第2题,我国北方地区降水相对较少,耕地类型以旱地为主,土壤含水量较低,形成沙土;南方降水丰沛,以水田为主,土壤含水量较高,形成泥土,因此有“江南泥土,江北沙土”之说。故造成“江南泥土,江北沙土”差异的最主要因素是气候。故选A。

3.A 4.C 第3题,读表可知,4类不同的水文环境下,土壤颗粒组成中均是砂粒的占比最大,土壤颗粒较粗。该河段位于广西漓江上游,河流流速较快,侵蚀能力较强,细颗粒被侵蚀搬运,所以当地的土壤颗粒较粗,A正确。第4题,砾石滩最靠近河岸,地势相对较低,受水淹时间相对较长,①④错。距离河岸最近的砾石滩,受河水的影响最大,土壤的含水量应该比较大,而目前的情况是其含水量最低,可能是旱季取样的结果;同时,砾石滩中,砂粒占比达88.44%,土壤颗粒大,说明水分易于渗流,不易保水,所以砾石滩土壤含水量低,②③正确。故选C。

5.D 6.A 第5题,图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四区域相比,Ⅰ区域的植被主要是森林,A错误。Ⅱ区域草类茂盛,有机质含量最高,B错误。Ⅲ区域降水较少,C错误。Ⅳ区域位于东南部,降水最多,但土壤有机质含量最低。第6题,提高土壤有机质含量的途径有增施有机肥料、秸秆还田、种植绿肥作物等。A正确。

7.C 8.B 第7题,土壤有机质的来源是各种动植物的残体,即来源于生物,C正确;成土母质主要提供土壤无机盐,A错误;气候、地形会影响土壤的形成和发育,但不直接提供有机质,B、D错误。故选C。第8题,森林土壤自上而下的分层为有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层,结合图中信息可推测,40厘米处有机质含量高,为腐殖质层,B正确;20厘米处有机质含量较高,为有机层,A、C错误;母岩层为最下面一层,D错误。故选B。

9.D 10.C 第9题,首先基岩受到风化作用,基岩遭到破坏,对应②;破坏的基岩进一步被风化,形成成土母质,对应①;成土母质在风化的过程中其表面逐渐形成腐殖质层,对应④;随着腐殖质层的加厚,土壤结构形态逐渐成熟、完整,对应③。第10题,地形的坡度影响土壤的厚度,一般山坡上的土壤厚度小于河谷,生物对土壤厚度影响不大,①不符合题意;生物通过有机质积累过程和矿物元素的富集过程,在土壤的形成过程中起主导作用,因此土壤的有机质、矿物含量与生物活动密切相关,②③符合题意;土壤粒度取决于沉积环境,与生物关系不大,④不符合题意。

11.A 12.D 第11题,农作物根系茂盛,增强生物风化,使成土母质颗粒不断变小,同时为土壤提供腐殖质,使土壤黏性增强,更具团聚性,①②正确;土壤中钾元素主要由成土母质提供,农作物根系对钾元素主要是富集作用,对增加无影响,③错;农作物根系需要不断在土壤中呼吸,会消耗土壤中氧气,④错。第12题,由图可知,该地主要采取免耕的保护性耕作方式,使表层腐殖质增厚,土壤中生物多样性增加,同时土壤肥力增强可减少化肥的使用量,减轻土壤污染并降低生产成本,D正确,B、C错;复种指数主要受当地热量影响,A错。

13.B 14.B 第13题,富铝土的形成是强烈的淋溶作用的结果,淋溶作用强的地区,气候湿热,故B正确。成土母质是土壤矿物质的重要来源,但对“铁、铝氧化物因流动性小而相对积累”影响不大,因此不是富铝土形成的主要自然因素,故A错误。生物因素对不同类型土壤形成产生的影响不大,故C错误。富铝土分布以山地丘陵为主,地貌因素会影响其形成,但不是主要自然因素,故D错误。第14题,富铝土是我国热带、亚热带湿润地区具有明显脱硅富铝化特征的土壤系列,包括热带的砖红壤、南亚热带的赤红壤、中亚热带的红壤和黄壤等四个类型。其中,热带的砖红壤所在地区水热条件最好,淋溶作用最强,因此铁、铝的相对含量最高,故B正确。

15.答案 (1)此时段,垂直变化率为负,即土壤温度随海拔升高而下降;1月达到土壤温度垂直递减率最大值,在4月达到土壤温度垂直递减率最小值。

(2)土壤温度随海拔升高而升高。随海拔升高,气温降低,植被覆盖率下降;地面获得的太阳辐射增多,导致土壤温度升高。

(3)与灌木相比,草本涵养水源能力较强;草本入侵导致灌木减少,耗水量减少,土壤水分增加;灌木减少,枯枝落叶量减少,有机质来源量减少,有机质含量呈减少趋势。

解析 第(1)题,由材料可知,土壤温度的垂直变化率是指海拔每升高100米土壤温度变化的度数,据此结合图进行分析即可。第(2)题,6月份土壤温度的垂直变化率为正值,说明土壤温度随海拔升高而升高。在苔原带,随着海拔升高,气温逐渐降低,热量减少,植被覆盖率下降,地面获得的太阳辐射增多,导致土壤温度升高。第(3)题,植被与土壤间的联系密切,土壤性质会因植被类别变化而发生较大的改变。具体从草本和灌木对土壤水分、有机质影响的差异角度进行分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练43 成土因素

一、A组 基础达标

古人对各地土壤的差异深有认识,如明代的《广志绎》:“江南泥土,江北沙土,南土湿,北土燥。”清代的《皇朝经世文编》:“江南水田冷,宜火粪(草木灰);江淮迤北,宜苗粪(绿肥)。”据此完成1~2题。

1.“江南泥土,江北沙土,南土湿,北土燥”说明与“南土”比,“北土”( )

A.透水性好、持水性好

B.透水性差、持水性差

C.透水性差、持水性好

D.透水性好、持水性差

2.造成“江南泥土,江北沙土”差异的最主要因素是 ( )

A.气候 B.地貌 C.岩石 D.水文

河岸带是介于河流生态系统和陆地生态系统之间的关键交错带。广西漓江上游河岸带典型地段内,随距河岸距离增加依次分布砾石滩、草地、灌草地和疏林地4类水文环境,因受河水影响程度的差异,其土壤理化性质空间分布具有显著差异。下表为漓江河岸带典型地段内某月4类水文环境主要土壤理化性质统计表。据此完成3~4题。

水文环境 砾石滩 草地 灌草地 疏林地

土壤含水量/% 13.52 21.43 24.01 16.86

土壤颗粒组成 砂粒/% 88.44 81.59 77.70 74.99

粉粒/% 6.17 10.00 12.16 14.07

黏粒/% 5.39 8.41 10.14 10.94

土壤有机质/(g·kg-1) 23.72 26.38 26.76 32.68

3.该地土壤颗粒的特征及影响因素为( )

A.较粗 河水侵蚀

B.较粗 河水沉积

C.较细 河水侵蚀

D.较细 河水沉积

4.砾石滩土壤含水量最低的原因可能是( )

①地势相对较高 ②旱季时取样 ③土壤颗粒大 ④水淹时间短

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

美国本土降水量大致从东南沿海向西北内陆减少,植被也随之发生变化。下图示意美国本土土壤有机质含量分布,图中数值表示各区域平均每英亩40英寸厚土层中有机质的吨数。该图中Ⅰ、Ⅲ区域的植被主要是森林,Ⅱ区域的植被主要是草原。据此完成5~6题。

5.图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四区域相比( )

A.Ⅰ区域草类茂盛,土壤有机质含量较低

B.Ⅱ区域森林茂盛,土壤有机质含量最高

C.Ⅲ区域降水丰富,土壤有机质含量较高

D.Ⅳ区域降水丰富,土壤有机质含量最低

6.为提高Ⅳ区域耕作土壤的有机质含量,可( )

A.栽培绿肥作物

B.燃烧秸秆

C.大量施用化肥

D.借土肥田

二、B组 综合应用

下图为我国南方某地土壤有机质随土层深度的变化示意图。读图,完成7~8题。

7.土壤有机质的来源是( )

A.成土母质 B.气候

C.生物 D.地形

8.据图推测,该地土壤( )

A.20厘米处为淋溶层 B.40厘米处为腐殖质层

C.60厘米处为有机层 D.80厘米处为母岩层

土壤既是自然地理环境的一个要素,也是反映自然地理环境整体性的一面“镜子”。下图为土壤形成过程的不同阶段示意图。据此完成9~10题。

9.土壤形成的先后顺序是( )

A.①②③④ B.①②④③

C.②④①③ D.②①④③

10.生物在土壤形成过程中所起的作用主要表现为 ( )

①影响土壤厚度 ②积累有机质 ③富集矿物元素

④决定土壤粒度

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

图1为我国东北地区长期传统耕作方式下的土壤剖面图,图2为该地区采用保护性耕作后的土壤剖面图。据此完成11~12题。

11.农作物对土壤形成的影响是( )

①使成土母质颗粒变小 ②使土壤具有团聚性 ③增加土壤钾元素含量 ④增加土壤氧气含量

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

12.和传统耕作相比,保护性耕作( )

A.提高复种指数 B.扼制生物多样性

C.增加生产成本 D.减轻了土壤污染

三、C组 创新提升

富铝土是指土壤形成过程中由于淋溶作用强烈,铁、铝氧化物因流动性小而相对积累起来的一类土壤的总称。富铝土在我国分布广,包含多种土壤类型,并具有下图所示的过渡关系。据此完成13~14题。

13.影响富铝土形成的主要自然因素是( )

A.成土母质 B.气候

C.生物 D.地貌

14.下列土壤类型中,铁、铝相对含量最高的是( )

A.赤红壤 B.砖红壤

C.红壤 D.黄壤

15.阅读图文材料,完成下列各题。

山地苔原带的土壤温度受太阳辐射、地表状况等因素影响,在不同海拔、不同时间表现出不同的特点。长白山西坡苔原带分布在海拔2 000~2 550米,以耐寒矮小灌木和苔藓地衣为主,近年来,随着全球气候变化,出现了草本植物入侵现象,土壤理化性质发生了明显改变。随着该区域草本植物入侵的加剧,被侵入地区的土壤水分增加,而有机质含量呈减少趋势。下图示意长白山西坡苔原带各月土壤温度的垂直变化率(海拔每升高100米土壤温度变化的度数)。

(1)据图说出长白山西坡苔原带10月至次年4月土壤温度的垂直变化情况。

(2)简述长白山西坡苔原带6月份土壤温度的垂直变化特点,并推测其原因。

(3)分析长白山西坡苔原带草本植物入侵后土壤水分增加、有机质减少的原因。

考点分层练43 成土因素

1.D 2.A 第1题,根据材料和题意可知,江南泥土,较为潮湿,江北沙土,较为干燥。江南泥土由于含水量高,空气含量较少,其透气性差,持水性较好;江北沙土透水性较好,但由于空隙较大,持水性差,故选D。第2题,我国北方地区降水相对较少,耕地类型以旱地为主,土壤含水量较低,形成沙土;南方降水丰沛,以水田为主,土壤含水量较高,形成泥土,因此有“江南泥土,江北沙土”之说。故造成“江南泥土,江北沙土”差异的最主要因素是气候。故选A。

3.A 4.C 第3题,读表可知,4类不同的水文环境下,土壤颗粒组成中均是砂粒的占比最大,土壤颗粒较粗。该河段位于广西漓江上游,河流流速较快,侵蚀能力较强,细颗粒被侵蚀搬运,所以当地的土壤颗粒较粗,A正确。第4题,砾石滩最靠近河岸,地势相对较低,受水淹时间相对较长,①④错。距离河岸最近的砾石滩,受河水的影响最大,土壤的含水量应该比较大,而目前的情况是其含水量最低,可能是旱季取样的结果;同时,砾石滩中,砂粒占比达88.44%,土壤颗粒大,说明水分易于渗流,不易保水,所以砾石滩土壤含水量低,②③正确。故选C。

5.D 6.A 第5题,图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四区域相比,Ⅰ区域的植被主要是森林,A错误。Ⅱ区域草类茂盛,有机质含量最高,B错误。Ⅲ区域降水较少,C错误。Ⅳ区域位于东南部,降水最多,但土壤有机质含量最低。第6题,提高土壤有机质含量的途径有增施有机肥料、秸秆还田、种植绿肥作物等。A正确。

7.C 8.B 第7题,土壤有机质的来源是各种动植物的残体,即来源于生物,C正确;成土母质主要提供土壤无机盐,A错误;气候、地形会影响土壤的形成和发育,但不直接提供有机质,B、D错误。故选C。第8题,森林土壤自上而下的分层为有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层,结合图中信息可推测,40厘米处有机质含量高,为腐殖质层,B正确;20厘米处有机质含量较高,为有机层,A、C错误;母岩层为最下面一层,D错误。故选B。

9.D 10.C 第9题,首先基岩受到风化作用,基岩遭到破坏,对应②;破坏的基岩进一步被风化,形成成土母质,对应①;成土母质在风化的过程中其表面逐渐形成腐殖质层,对应④;随着腐殖质层的加厚,土壤结构形态逐渐成熟、完整,对应③。第10题,地形的坡度影响土壤的厚度,一般山坡上的土壤厚度小于河谷,生物对土壤厚度影响不大,①不符合题意;生物通过有机质积累过程和矿物元素的富集过程,在土壤的形成过程中起主导作用,因此土壤的有机质、矿物含量与生物活动密切相关,②③符合题意;土壤粒度取决于沉积环境,与生物关系不大,④不符合题意。

11.A 12.D 第11题,农作物根系茂盛,增强生物风化,使成土母质颗粒不断变小,同时为土壤提供腐殖质,使土壤黏性增强,更具团聚性,①②正确;土壤中钾元素主要由成土母质提供,农作物根系对钾元素主要是富集作用,对增加无影响,③错;农作物根系需要不断在土壤中呼吸,会消耗土壤中氧气,④错。第12题,由图可知,该地主要采取免耕的保护性耕作方式,使表层腐殖质增厚,土壤中生物多样性增加,同时土壤肥力增强可减少化肥的使用量,减轻土壤污染并降低生产成本,D正确,B、C错;复种指数主要受当地热量影响,A错。

13.B 14.B 第13题,富铝土的形成是强烈的淋溶作用的结果,淋溶作用强的地区,气候湿热,故B正确。成土母质是土壤矿物质的重要来源,但对“铁、铝氧化物因流动性小而相对积累”影响不大,因此不是富铝土形成的主要自然因素,故A错误。生物因素对不同类型土壤形成产生的影响不大,故C错误。富铝土分布以山地丘陵为主,地貌因素会影响其形成,但不是主要自然因素,故D错误。第14题,富铝土是我国热带、亚热带湿润地区具有明显脱硅富铝化特征的土壤系列,包括热带的砖红壤、南亚热带的赤红壤、中亚热带的红壤和黄壤等四个类型。其中,热带的砖红壤所在地区水热条件最好,淋溶作用最强,因此铁、铝的相对含量最高,故B正确。

15.答案 (1)此时段,垂直变化率为负,即土壤温度随海拔升高而下降;1月达到土壤温度垂直递减率最大值,在4月达到土壤温度垂直递减率最小值。

(2)土壤温度随海拔升高而升高。随海拔升高,气温降低,植被覆盖率下降;地面获得的太阳辐射增多,导致土壤温度升高。

(3)与灌木相比,草本涵养水源能力较强;草本入侵导致灌木减少,耗水量减少,土壤水分增加;灌木减少,枯枝落叶量减少,有机质来源量减少,有机质含量呈减少趋势。

解析 第(1)题,由材料可知,土壤温度的垂直变化率是指海拔每升高100米土壤温度变化的度数,据此结合图进行分析即可。第(2)题,6月份土壤温度的垂直变化率为正值,说明土壤温度随海拔升高而升高。在苔原带,随着海拔升高,气温逐渐降低,热量减少,植被覆盖率下降,地面获得的太阳辐射增多,导致土壤温度升高。第(3)题,植被与土壤间的联系密切,土壤性质会因植被类别变化而发生较大的改变。具体从草本和灌木对土壤水分、有机质影响的差异角度进行分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录