2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练44 土壤剖面(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练44 土壤剖面(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 567.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 11:54:32 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练44 土壤剖面

一、A组 基础达标

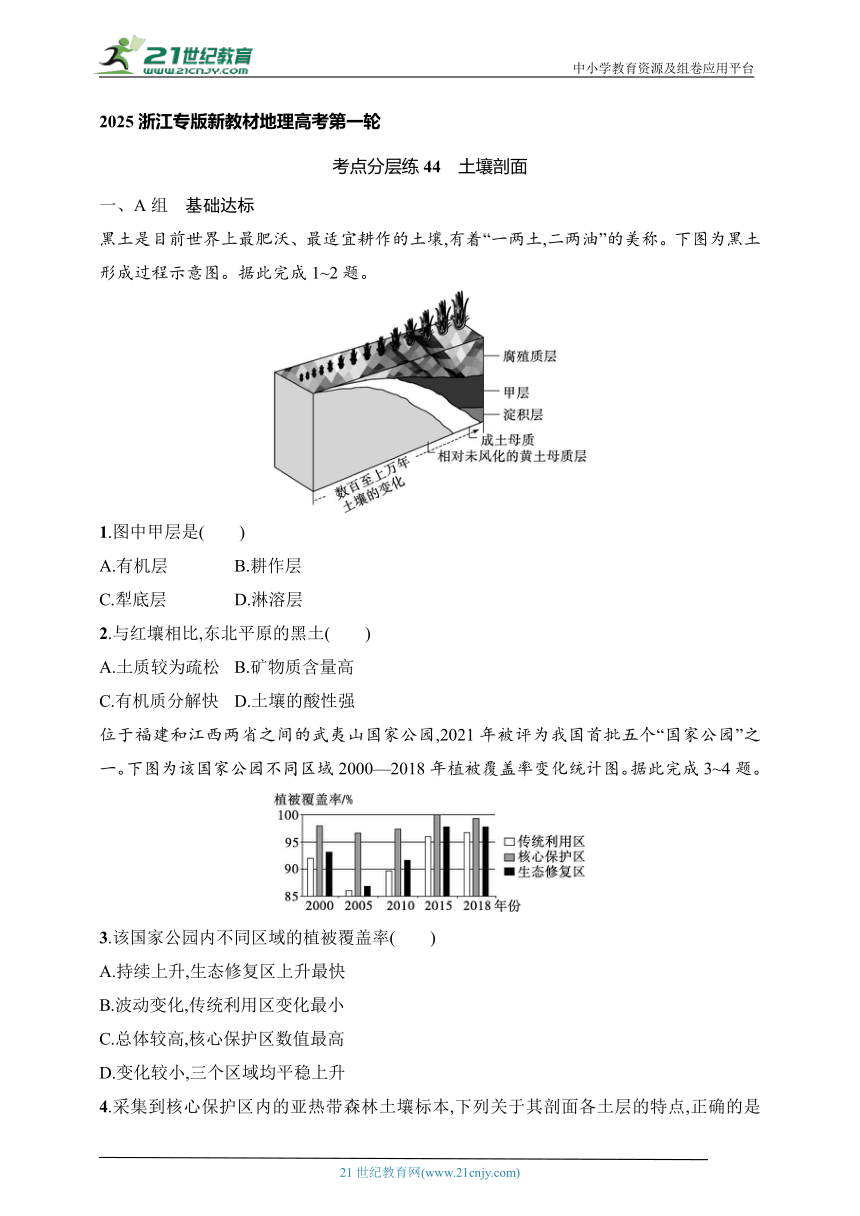

黑土是目前世界上最肥沃、最适宜耕作的土壤,有着“一两土,二两油”的美称。下图为黑土形成过程示意图。据此完成1~2题。

1.图中甲层是( )

A.有机层 B.耕作层

C.犁底层 D.淋溶层

2.与红壤相比,东北平原的黑土( )

A.土质较为疏松 B.矿物质含量高

C.有机质分解快 D.土壤的酸性强

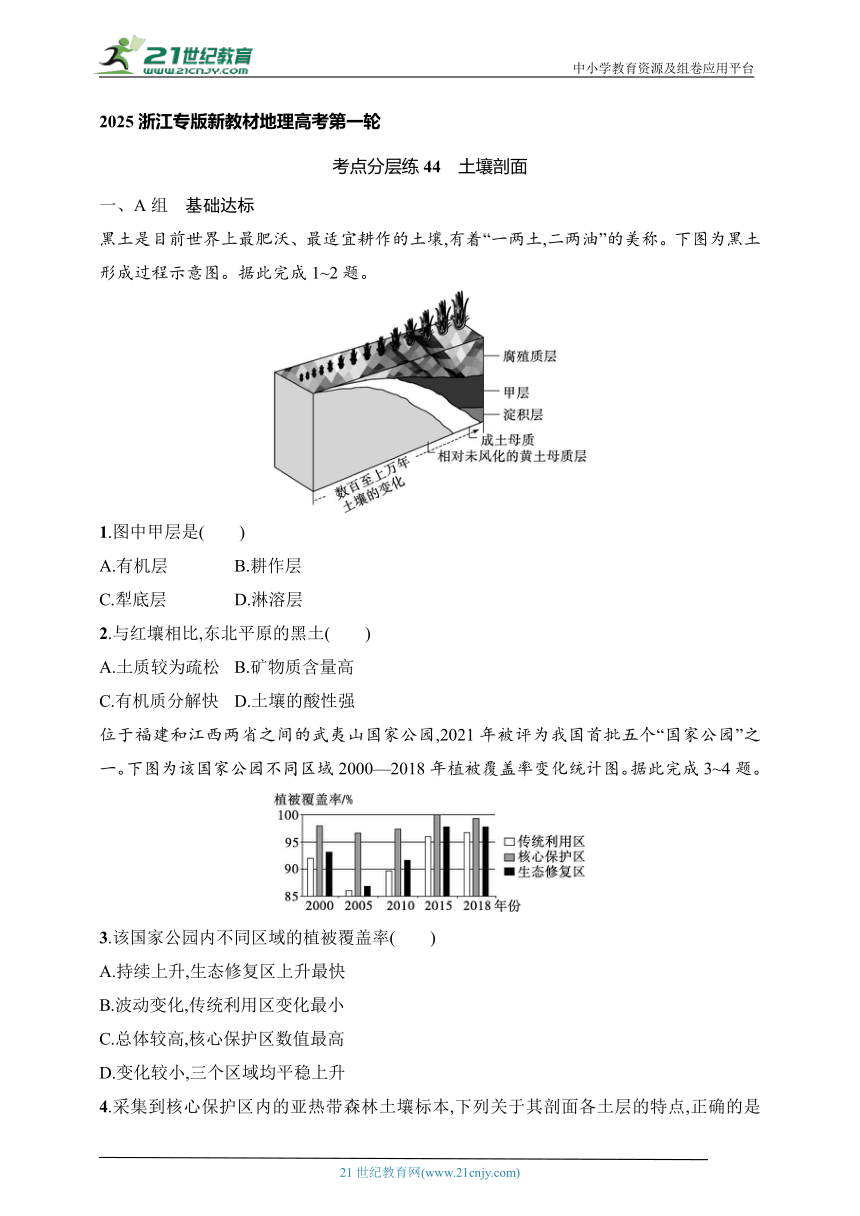

位于福建和江西两省之间的武夷山国家公园,2021年被评为我国首批五个“国家公园”之一。下图为该国家公园不同区域2000—2018年植被覆盖率变化统计图。据此完成3~4题。

3.该国家公园内不同区域的植被覆盖率( )

A.持续上升,生态修复区上升最快

B.波动变化,传统利用区变化最小

C.总体较高,核心保护区数值最高

D.变化较小,三个区域均平稳上升

4.采集到核心保护区内的亚热带森林土壤标本,下列关于其剖面各土层的特点,正确的是( )

A.母质层颜色为黑色

B.淀积层质地较疏松

C.枯枝落叶层为表层

D.淋溶层有机质丰富

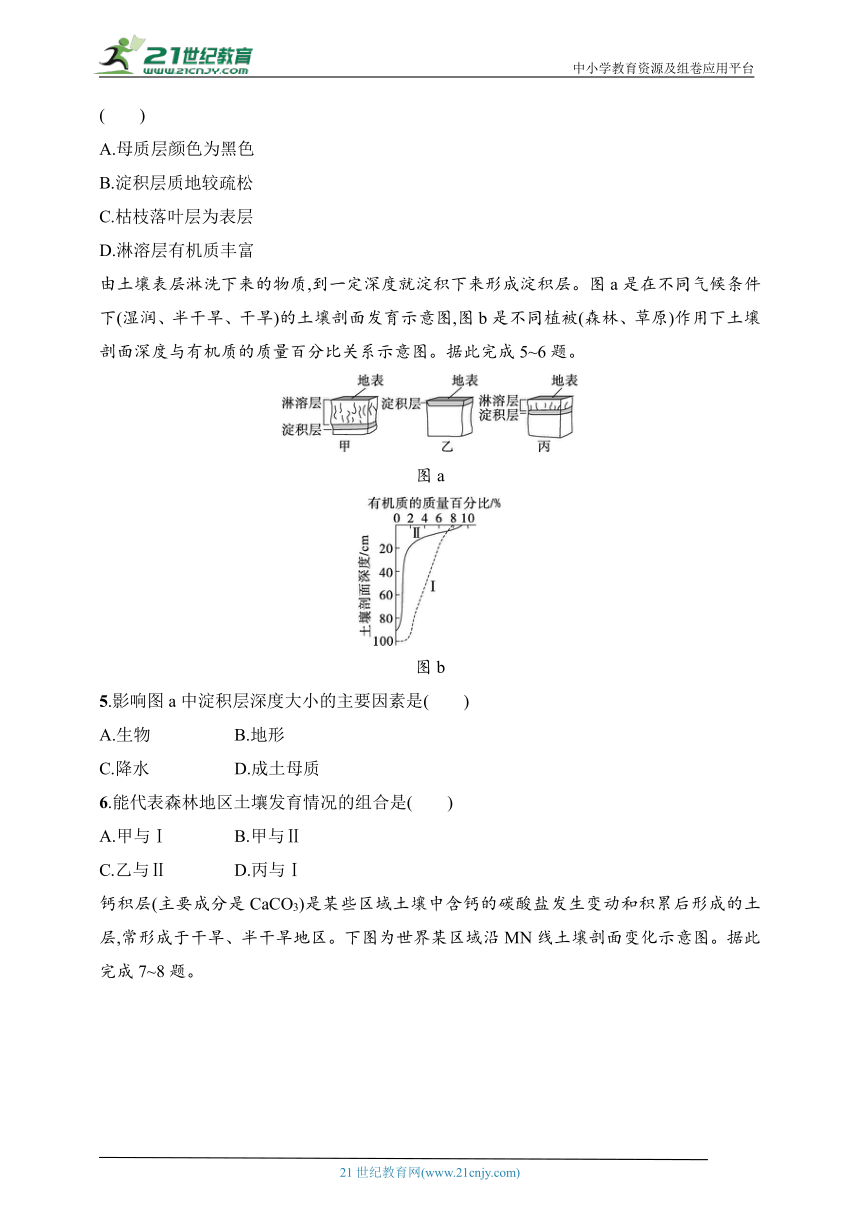

由土壤表层淋洗下来的物质,到一定深度就淀积下来形成淀积层。图a是在不同气候条件下(湿润、半干旱、干旱)的土壤剖面发育示意图,图b是不同植被(森林、草原)作用下土壤剖面深度与有机质的质量百分比关系示意图。据此完成5~6题。

图a

图b

5.影响图a中淀积层深度大小的主要因素是( )

A.生物 B.地形

C.降水 D.成土母质

6.能代表森林地区土壤发育情况的组合是( )

A.甲与Ⅰ B.甲与Ⅱ

C.乙与Ⅱ D.丙与Ⅰ

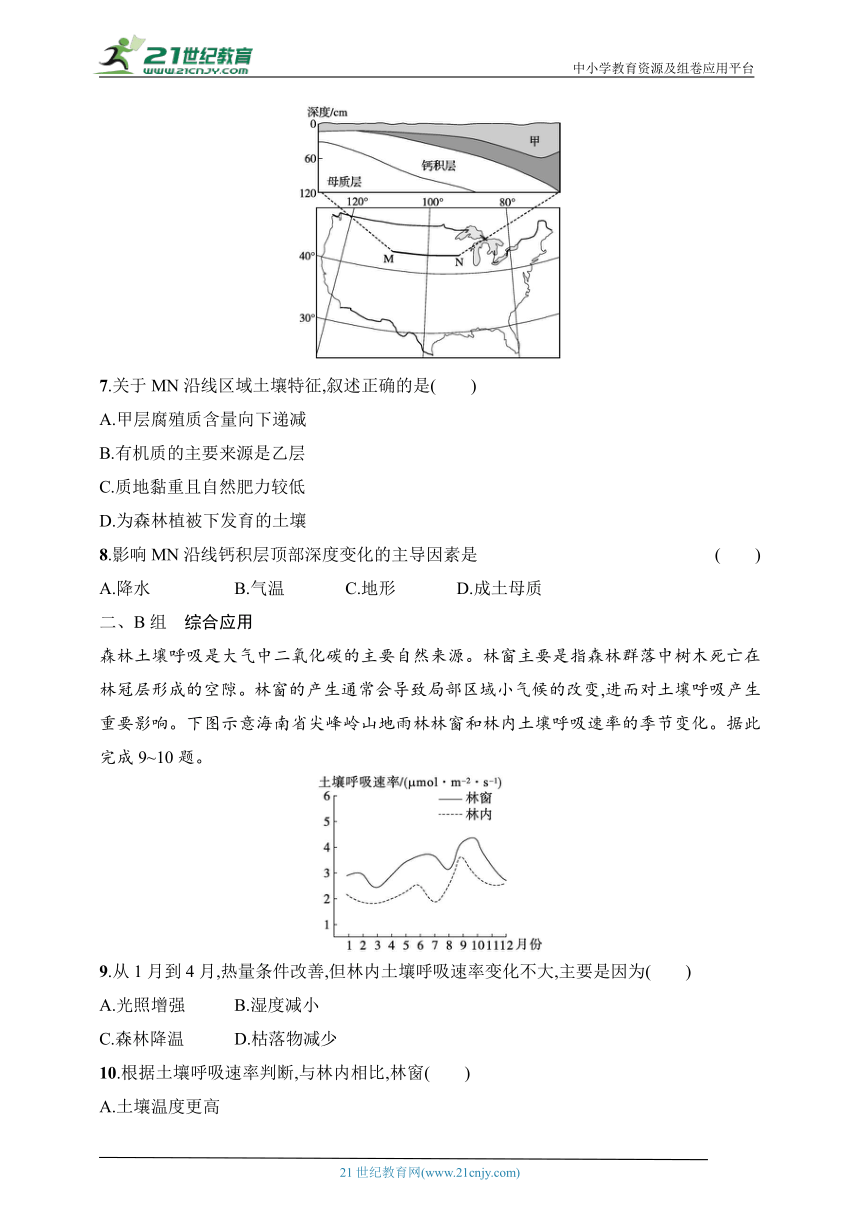

钙积层(主要成分是CaCO3)是某些区域土壤中含钙的碳酸盐发生变动和积累后形成的土层,常形成于干旱、半干旱地区。下图为世界某区域沿MN线土壤剖面变化示意图。据此完成7~8题。

7.关于MN沿线区域土壤特征,叙述正确的是( )

A.甲层腐殖质含量向下递减

B.有机质的主要来源是乙层

C.质地黏重且自然肥力较低

D.为森林植被下发育的土壤

8.影响MN沿线钙积层顶部深度变化的主导因素是 ( )

A.降水 B.气温 C.地形 D.成土母质

二、B组 综合应用

森林土壤呼吸是大气中二氧化碳的主要自然来源。林窗主要是指森林群落中树木死亡在林冠层形成的空隙。林窗的产生通常会导致局部区域小气候的改变,进而对土壤呼吸产生重要影响。下图示意海南省尖峰岭山地雨林林窗和林内土壤呼吸速率的季节变化。据此完成9~10题。

9.从1月到4月,热量条件改善,但林内土壤呼吸速率变化不大,主要是因为( )

A.光照增强 B.湿度减小

C.森林降温 D.枯落物减少

10.根据土壤呼吸速率判断,与林内相比,林窗( )

A.土壤温度更高

B.微生物更多

C.土壤湿度更大

D.枯落物更多

土壤的淋溶作用是指土壤中的可溶性物质随下渗水流向下淋洗转移的过程。下表示意某土壤剖面的四项营养元素指标。读表,完成11~12题。

深度(cm) N/(mg·kg-1) P/(mg·kg-1) Na/(mg·kg-1) Mg/(mg·kg-1)

0 128 340 30 10

20 91 265 45 10

50 84 283 56 8

11.表中受淋溶程度最高的元素是( )

A.N B.P

C.Na D.Mg

12.土壤淋溶作用的增强可能会导致( )

A.地下水位下降

B.水土流失加剧

C.土壤肥力下降

D.土壤盐渍化加剧

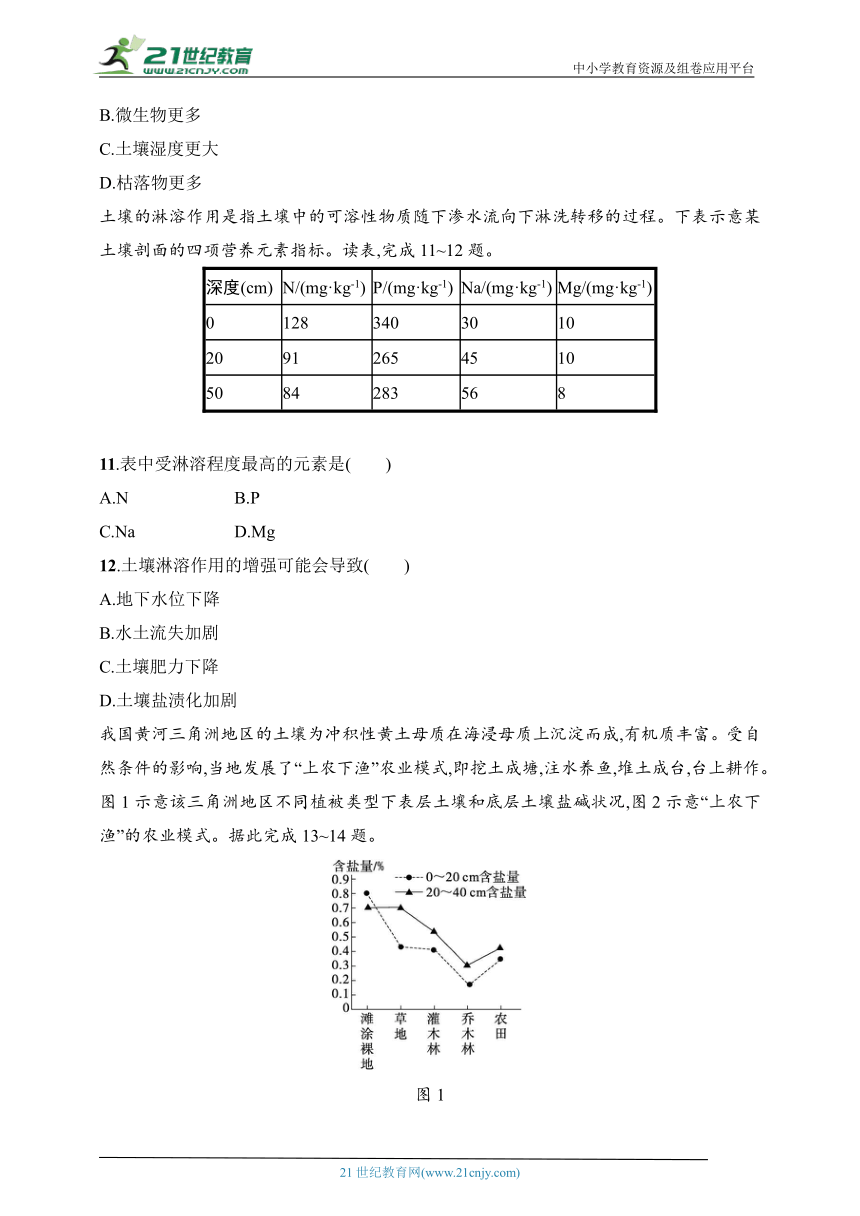

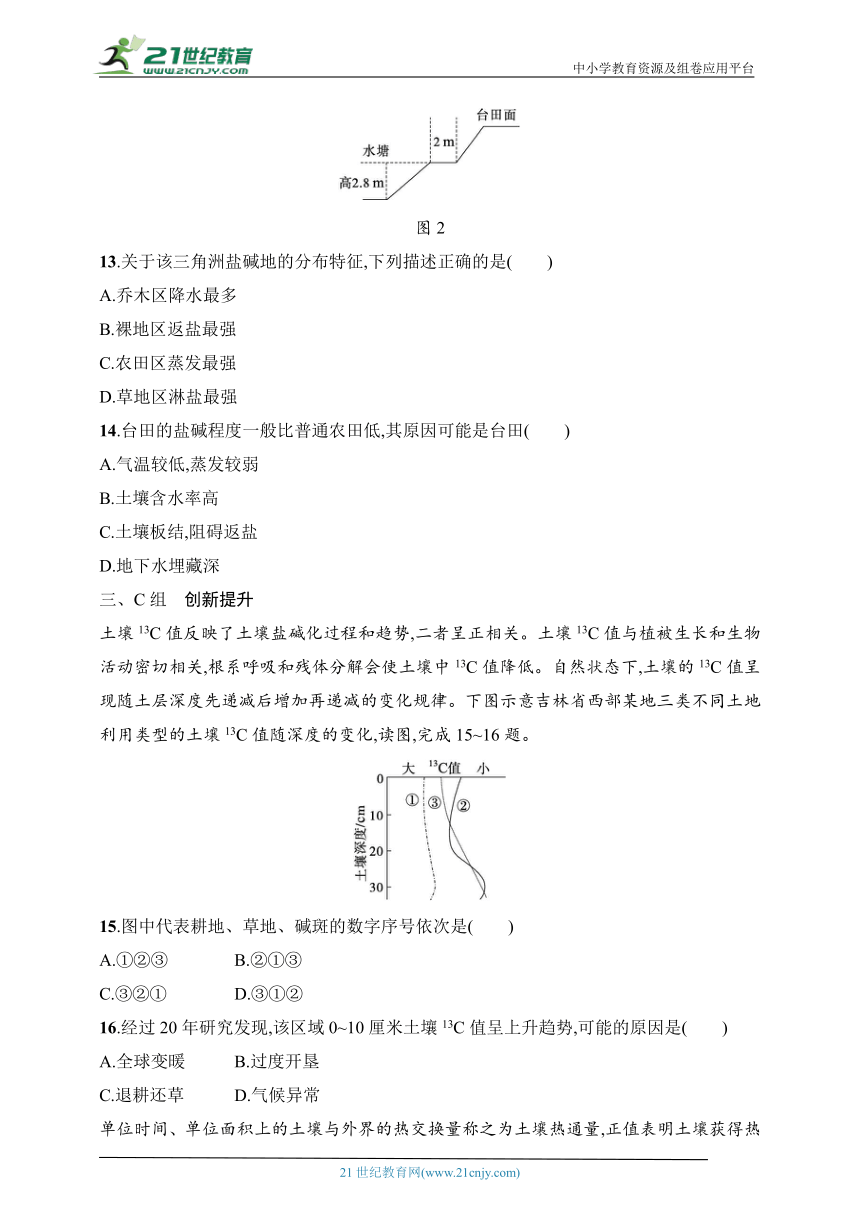

我国黄河三角洲地区的土壤为冲积性黄土母质在海浸母质上沉淀而成,有机质丰富。受自然条件的影响,当地发展了“上农下渔”农业模式,即挖土成塘,注水养鱼,堆土成台,台上耕作。图1示意该三角洲地区不同植被类型下表层土壤和底层土壤盐碱状况,图2示意“上农下渔”的农业模式。据此完成13~14题。

图1

图2

13.关于该三角洲盐碱地的分布特征,下列描述正确的是( )

A.乔木区降水最多

B.裸地区返盐最强

C.农田区蒸发最强

D.草地区淋盐最强

14.台田的盐碱程度一般比普通农田低,其原因可能是台田( )

A.气温较低,蒸发较弱

B.土壤含水率高

C.土壤板结,阻碍返盐

D.地下水埋藏深

三、C组 创新提升

土壤13C值反映了土壤盐碱化过程和趋势,二者呈正相关。土壤13C值与植被生长和生物活动密切相关,根系呼吸和残体分解会使土壤中13C值降低。自然状态下,土壤的13C值呈现随土层深度先递减后增加再递减的变化规律。下图示意吉林省西部某地三类不同土地利用类型的土壤13C值随深度的变化,读图,完成15~16题。

15.图中代表耕地、草地、碱斑的数字序号依次是( )

A.①②③ B.②①③

C.③②① D.③①②

16.经过20年研究发现,该区域0~10厘米土壤13C值呈上升趋势,可能的原因是( )

A.全球变暖 B.过度开垦

C.退耕还草 D.气候异常

单位时间、单位面积上的土壤与外界的热交换量称之为土壤热通量,正值表明土壤获得热量,负值表明土壤丧失热量。下图示意7月份某地不同深度土壤热通量变化情况。读图,完成17~18题。

17.地表至地下40 cm范围内,随着深度的增加,土壤 ( )

A.吸热量增加 B.散热量增加

C.日均温减小 D.日温差减小

18.土壤温度日较差即一天中土壤的最高温度与最低温度之差,土温日较差的大小主要取决于地面热收支状况(如土壤热通量大小)和土壤热特性,下列关于土壤温度日较差大小判断正确的是( )

A.浅色土壤大于深色土壤

B.阳坡小于阴坡

C.干土大于湿土

D.平地小于山地

19.阅读下列材料,完成下列各题。

材料一 土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,其累积量主要取决于有机质的输入数量及其氧化分解速度、流失等因素,福建省西北部的武夷山,其主峰黄岗山海拔高2 158米,植被垂直带谱分布完整,高山草甸带有机碳含量最丰富。

材料二 武夷山不同海拔有机碳含量随土层深度的变化情况示意图。

(1)说出不同海拔和不同土层深度土壤有机碳含量主要分布特征并分析高山草甸带有机碳含量最丰富的原因。

(2)从流失角度判断武夷山同一海拔东西坡土壤有机碳含量差异并分析原因。

(3)举例说明能够使武夷山山麓土壤有机碳含量增加的人类活动。

考点分层练44 土壤剖面

1.D 2.A 第1题,结合所学知识可知,自然土层受人类活动耕种影响形成耕作层、犁底层,B、C错误;有机质层(有机层)位于腐殖质层之上,经过微生物分解形成腐殖质,A错误;甲层位于腐殖质层之下,淀积层之上,为淋溶层,D正确。故选D。第2题,红土质地黏重,相比之下,黑土土壤质地较为疏松,A正确。

3.C 4.C 第3题,读图可知,三个区域植被覆盖率总体较高,核心保护区数值最高,C正确;三个区域植被覆盖率波动变化,并不是持续上升的,A错误;变化最小的为核心保护区,B错误;传统利用区与生态修复区波动上升,D错误。故选C。第4题,根据森林土壤剖面可知,枯枝落叶层在表面,故C正确;母质层为疏松的风化碎屑物质,因几乎不含腐殖质,故颜色较浅,A错误;淀积层质地黏重,B错误;淋溶层矿物质淋失,有机质含量少,D错误。故选C。

5.C 6.B 第5题,图a是在不同气候条件下(湿润、半干旱、干旱)的土壤剖面发育示意图,湿润、半干旱、干旱区降水依次减少,降水越多,淋溶作用越强,淀积层深度越深;降水越少,淋溶作用越弱,淀积层越浅。第6题,材料信息表明,淋溶层越厚说明降水越多,气候越湿润。从图上可以看出,甲图淋溶层最厚,说明气候湿润,应该是森林植被;乙图几乎无淋溶层,说明气候干旱,应该植被稀少;丙图淋溶层居中,说明气候半干旱,应该是草原植被,因此甲符合题意。森林植被土壤的腐殖质依赖枯枝落叶从而使上层腐殖质含量高,草原植被根系也能成为腐殖质,所以草原下层土壤有机质含量高于森林植被下层土壤有机质含量,因此代表森林地区土壤发育情况的是Ⅱ。

7.A 8.A 第7题,结合所学知识可知,MN沿线气候类型为温带大陆性气候,自然植被以草原为主,甲层为腐殖质层,土壤腐殖质来源主要为草本植被,随深度增加而减小,所以甲层腐殖质含量向下递减,A正确。第8题,结合材料,钙积层的形成是土壤中含钙的碳酸盐向下迁移积累形成,碳酸盐溶于水,受淋溶作用影响,降水量大,淋溶作用强,钙积层深度较深,所以影响MN沿线钙积层顶部深度变化的主导因素是降水,A正确。

9.B 10.A 第9题,光照增强能够提高地温,使土壤呼吸速率加快,A错误;从1月到4月气温升高,雨季尚未到来,蒸发加剧,湿度减小,抑制林内土壤微生物的活性,导致林内土壤呼吸速率变化不大,B正确;森林具有一定的遮阴降温作用,但作用有限,C错误;该地位于海南,植被类型为常绿阔叶林,常绿林春季落叶较多,D错误。第10题,由图可知,与林内相比,林窗土壤呼吸速率较高,可能是由于土壤直接受阳光照射,温度更高,A正确;林窗枯落物较少,不适合微生物滋生,B错误;林窗受阳光照射的概率更大,蒸发更加旺盛,土壤湿度更小,C错误;林窗缺乏枯落物来源,加之温度高,枯落物分解快,D错误。

11.C 12.C 第11题,由表中数据可知,N元素、P元素和Mg元素的表层含量比深层大,受淋溶程度较低;Na元素由表层到深层含量逐渐升高,说明其受淋溶程度最高,C正确。第12题,随着淋溶作用的进行,土层逐步酸化,D错误;地下水位下降与淋溶作用关系不大,A错误;水土流失是外力作用导致土体及营养物质的减少,淋溶作用是土体内部物质的迁移,B错误;在湿润地区的土壤剖面上部,由于长时间水分自地表向下淋溶,上部土层中的可溶性物质和细微土粒遭到淋洗,并逐渐形成土色变浅、质地变粗、酸度加大、肥力较低的土层,C正确。

13.B 14.D 第13题,裸地区含盐量最高,且表层含盐量高于底层含盐量,返盐作用很强,B正确。第14题,依据材料可知,台田高于普通农田,则台田面与地下水位距离较大,即台田地下水埋藏深度大,土壤表层含水率低;使地下土壤中的盐分不易被地下水带到地表土层中,从而盐碱程度较低。D正确,A、B、C错误,故选D。

15.C 16.B 第15题,根据材料可知,土壤13C值与土壤盐碱化呈正相关,土壤13C值越大,则盐碱化相对越严重,三类不同土地利用类型中,碱斑土壤盐碱化应最严重,则其土壤13C值应最高,故①为碱斑,耕地盐碱化应比草地严重,故③为耕地,②为草地,故选C。第16题,由材料可知,植被保存良好,则土壤13C值较低,反之则说明植被遭到破坏,而造成植被破坏的主要人为原因有过度放牧、不合理耕作等,导致地表植被减少,B正确。全球变暖和气候异常不会导致植被减少,退耕还草会使植被增加,A、C、D错误。

17.D 18.C 第17题,由图可知,地表至地下40 cm范围内,随着深度的增加,土壤热通量数值变化幅度不断减小,可推测出土壤的日温差减小,D正确;随着深度的增加,白天土壤热通量减小,说明吸热量减少,A错误;夜晚土壤表层的土壤热通量为负值,且绝对值大,表明散热量最多,B错误;由图可知,表层土壤白天吸热最多,晚上散热最多,深层土壤,土壤热通量昼夜变化很小,故不能推测出土壤的日均温减小,C错误。第18题,干土的比热容小,湿土的比热容大,吸收同样的热量,干土增温快,增温幅度大,热量散失时,干土降温快,降温幅度大,故土壤温度日较差干土大于湿土,C正确;浅色土壤对太阳辐射反射率高,白天温度低于深色土壤,散热时浅色与深色土壤差异小,故土壤温度日较差浅色土壤小于深色土壤,A错误;阳坡白天接受的热量多,温度高,夜晚散热与阴坡差异小,土壤温度日较差阳坡大于阴坡,B错误;山地空气流动性强,土壤温度变化小,D错误。

19.答案 (1)土壤有机碳含量随海拔升高而增多;土壤有机碳含量随土层深度增加而减少。高山草甸由于容易腐烂,土壤有机碳的输入数量较多;海拔高,气温低,氧化分解慢。

(2)东坡少于西坡。东坡位于东南季风迎风坡,降水多,流失多;西坡位于东南季风背风坡,降水少,流失少。

(3)秸秆还田;实行免耕制度(休耕制度);增施有机肥(农家肥);种植绿肥;沼渣、沼液还田。

解析 第(1)题,从图中可以看出,无论是哪个土层深度内,海拔越高,土壤有机碳含量越多;无论哪一个海拔,土层深度越大,土壤有机碳含量越少。由所学知识可知,高山草甸地区草类茂盛,且容易腐烂,有机碳的输入数量较多;由于高山草甸分布海拔高,气温较低,微生物的分解弱,所以高山草甸带有机碳含量最丰富。第(2)题,武夷山位于我国东部季风区,为东北—西南走向;武夷山同一海拔处,东坡位于东南季风迎风坡,受地形抬升作用,降水多,土壤有机碳被流水带走,土壤有机碳含量低;而西坡位于夏季风背风坡,降水少,土壤有机碳的损失少,土壤有机碳含量高,所以土壤有机碳含量东坡少于西坡。第(3)题,要使武夷山山麓土壤有机碳含量增加,可以秸秆还田;实行免耕制度(休耕制度);增施有机肥(农家肥);种植绿肥;沼渣、沼液还田。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练44 土壤剖面

一、A组 基础达标

黑土是目前世界上最肥沃、最适宜耕作的土壤,有着“一两土,二两油”的美称。下图为黑土形成过程示意图。据此完成1~2题。

1.图中甲层是( )

A.有机层 B.耕作层

C.犁底层 D.淋溶层

2.与红壤相比,东北平原的黑土( )

A.土质较为疏松 B.矿物质含量高

C.有机质分解快 D.土壤的酸性强

位于福建和江西两省之间的武夷山国家公园,2021年被评为我国首批五个“国家公园”之一。下图为该国家公园不同区域2000—2018年植被覆盖率变化统计图。据此完成3~4题。

3.该国家公园内不同区域的植被覆盖率( )

A.持续上升,生态修复区上升最快

B.波动变化,传统利用区变化最小

C.总体较高,核心保护区数值最高

D.变化较小,三个区域均平稳上升

4.采集到核心保护区内的亚热带森林土壤标本,下列关于其剖面各土层的特点,正确的是( )

A.母质层颜色为黑色

B.淀积层质地较疏松

C.枯枝落叶层为表层

D.淋溶层有机质丰富

由土壤表层淋洗下来的物质,到一定深度就淀积下来形成淀积层。图a是在不同气候条件下(湿润、半干旱、干旱)的土壤剖面发育示意图,图b是不同植被(森林、草原)作用下土壤剖面深度与有机质的质量百分比关系示意图。据此完成5~6题。

图a

图b

5.影响图a中淀积层深度大小的主要因素是( )

A.生物 B.地形

C.降水 D.成土母质

6.能代表森林地区土壤发育情况的组合是( )

A.甲与Ⅰ B.甲与Ⅱ

C.乙与Ⅱ D.丙与Ⅰ

钙积层(主要成分是CaCO3)是某些区域土壤中含钙的碳酸盐发生变动和积累后形成的土层,常形成于干旱、半干旱地区。下图为世界某区域沿MN线土壤剖面变化示意图。据此完成7~8题。

7.关于MN沿线区域土壤特征,叙述正确的是( )

A.甲层腐殖质含量向下递减

B.有机质的主要来源是乙层

C.质地黏重且自然肥力较低

D.为森林植被下发育的土壤

8.影响MN沿线钙积层顶部深度变化的主导因素是 ( )

A.降水 B.气温 C.地形 D.成土母质

二、B组 综合应用

森林土壤呼吸是大气中二氧化碳的主要自然来源。林窗主要是指森林群落中树木死亡在林冠层形成的空隙。林窗的产生通常会导致局部区域小气候的改变,进而对土壤呼吸产生重要影响。下图示意海南省尖峰岭山地雨林林窗和林内土壤呼吸速率的季节变化。据此完成9~10题。

9.从1月到4月,热量条件改善,但林内土壤呼吸速率变化不大,主要是因为( )

A.光照增强 B.湿度减小

C.森林降温 D.枯落物减少

10.根据土壤呼吸速率判断,与林内相比,林窗( )

A.土壤温度更高

B.微生物更多

C.土壤湿度更大

D.枯落物更多

土壤的淋溶作用是指土壤中的可溶性物质随下渗水流向下淋洗转移的过程。下表示意某土壤剖面的四项营养元素指标。读表,完成11~12题。

深度(cm) N/(mg·kg-1) P/(mg·kg-1) Na/(mg·kg-1) Mg/(mg·kg-1)

0 128 340 30 10

20 91 265 45 10

50 84 283 56 8

11.表中受淋溶程度最高的元素是( )

A.N B.P

C.Na D.Mg

12.土壤淋溶作用的增强可能会导致( )

A.地下水位下降

B.水土流失加剧

C.土壤肥力下降

D.土壤盐渍化加剧

我国黄河三角洲地区的土壤为冲积性黄土母质在海浸母质上沉淀而成,有机质丰富。受自然条件的影响,当地发展了“上农下渔”农业模式,即挖土成塘,注水养鱼,堆土成台,台上耕作。图1示意该三角洲地区不同植被类型下表层土壤和底层土壤盐碱状况,图2示意“上农下渔”的农业模式。据此完成13~14题。

图1

图2

13.关于该三角洲盐碱地的分布特征,下列描述正确的是( )

A.乔木区降水最多

B.裸地区返盐最强

C.农田区蒸发最强

D.草地区淋盐最强

14.台田的盐碱程度一般比普通农田低,其原因可能是台田( )

A.气温较低,蒸发较弱

B.土壤含水率高

C.土壤板结,阻碍返盐

D.地下水埋藏深

三、C组 创新提升

土壤13C值反映了土壤盐碱化过程和趋势,二者呈正相关。土壤13C值与植被生长和生物活动密切相关,根系呼吸和残体分解会使土壤中13C值降低。自然状态下,土壤的13C值呈现随土层深度先递减后增加再递减的变化规律。下图示意吉林省西部某地三类不同土地利用类型的土壤13C值随深度的变化,读图,完成15~16题。

15.图中代表耕地、草地、碱斑的数字序号依次是( )

A.①②③ B.②①③

C.③②① D.③①②

16.经过20年研究发现,该区域0~10厘米土壤13C值呈上升趋势,可能的原因是( )

A.全球变暖 B.过度开垦

C.退耕还草 D.气候异常

单位时间、单位面积上的土壤与外界的热交换量称之为土壤热通量,正值表明土壤获得热量,负值表明土壤丧失热量。下图示意7月份某地不同深度土壤热通量变化情况。读图,完成17~18题。

17.地表至地下40 cm范围内,随着深度的增加,土壤 ( )

A.吸热量增加 B.散热量增加

C.日均温减小 D.日温差减小

18.土壤温度日较差即一天中土壤的最高温度与最低温度之差,土温日较差的大小主要取决于地面热收支状况(如土壤热通量大小)和土壤热特性,下列关于土壤温度日较差大小判断正确的是( )

A.浅色土壤大于深色土壤

B.阳坡小于阴坡

C.干土大于湿土

D.平地小于山地

19.阅读下列材料,完成下列各题。

材料一 土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,其累积量主要取决于有机质的输入数量及其氧化分解速度、流失等因素,福建省西北部的武夷山,其主峰黄岗山海拔高2 158米,植被垂直带谱分布完整,高山草甸带有机碳含量最丰富。

材料二 武夷山不同海拔有机碳含量随土层深度的变化情况示意图。

(1)说出不同海拔和不同土层深度土壤有机碳含量主要分布特征并分析高山草甸带有机碳含量最丰富的原因。

(2)从流失角度判断武夷山同一海拔东西坡土壤有机碳含量差异并分析原因。

(3)举例说明能够使武夷山山麓土壤有机碳含量增加的人类活动。

考点分层练44 土壤剖面

1.D 2.A 第1题,结合所学知识可知,自然土层受人类活动耕种影响形成耕作层、犁底层,B、C错误;有机质层(有机层)位于腐殖质层之上,经过微生物分解形成腐殖质,A错误;甲层位于腐殖质层之下,淀积层之上,为淋溶层,D正确。故选D。第2题,红土质地黏重,相比之下,黑土土壤质地较为疏松,A正确。

3.C 4.C 第3题,读图可知,三个区域植被覆盖率总体较高,核心保护区数值最高,C正确;三个区域植被覆盖率波动变化,并不是持续上升的,A错误;变化最小的为核心保护区,B错误;传统利用区与生态修复区波动上升,D错误。故选C。第4题,根据森林土壤剖面可知,枯枝落叶层在表面,故C正确;母质层为疏松的风化碎屑物质,因几乎不含腐殖质,故颜色较浅,A错误;淀积层质地黏重,B错误;淋溶层矿物质淋失,有机质含量少,D错误。故选C。

5.C 6.B 第5题,图a是在不同气候条件下(湿润、半干旱、干旱)的土壤剖面发育示意图,湿润、半干旱、干旱区降水依次减少,降水越多,淋溶作用越强,淀积层深度越深;降水越少,淋溶作用越弱,淀积层越浅。第6题,材料信息表明,淋溶层越厚说明降水越多,气候越湿润。从图上可以看出,甲图淋溶层最厚,说明气候湿润,应该是森林植被;乙图几乎无淋溶层,说明气候干旱,应该植被稀少;丙图淋溶层居中,说明气候半干旱,应该是草原植被,因此甲符合题意。森林植被土壤的腐殖质依赖枯枝落叶从而使上层腐殖质含量高,草原植被根系也能成为腐殖质,所以草原下层土壤有机质含量高于森林植被下层土壤有机质含量,因此代表森林地区土壤发育情况的是Ⅱ。

7.A 8.A 第7题,结合所学知识可知,MN沿线气候类型为温带大陆性气候,自然植被以草原为主,甲层为腐殖质层,土壤腐殖质来源主要为草本植被,随深度增加而减小,所以甲层腐殖质含量向下递减,A正确。第8题,结合材料,钙积层的形成是土壤中含钙的碳酸盐向下迁移积累形成,碳酸盐溶于水,受淋溶作用影响,降水量大,淋溶作用强,钙积层深度较深,所以影响MN沿线钙积层顶部深度变化的主导因素是降水,A正确。

9.B 10.A 第9题,光照增强能够提高地温,使土壤呼吸速率加快,A错误;从1月到4月气温升高,雨季尚未到来,蒸发加剧,湿度减小,抑制林内土壤微生物的活性,导致林内土壤呼吸速率变化不大,B正确;森林具有一定的遮阴降温作用,但作用有限,C错误;该地位于海南,植被类型为常绿阔叶林,常绿林春季落叶较多,D错误。第10题,由图可知,与林内相比,林窗土壤呼吸速率较高,可能是由于土壤直接受阳光照射,温度更高,A正确;林窗枯落物较少,不适合微生物滋生,B错误;林窗受阳光照射的概率更大,蒸发更加旺盛,土壤湿度更小,C错误;林窗缺乏枯落物来源,加之温度高,枯落物分解快,D错误。

11.C 12.C 第11题,由表中数据可知,N元素、P元素和Mg元素的表层含量比深层大,受淋溶程度较低;Na元素由表层到深层含量逐渐升高,说明其受淋溶程度最高,C正确。第12题,随着淋溶作用的进行,土层逐步酸化,D错误;地下水位下降与淋溶作用关系不大,A错误;水土流失是外力作用导致土体及营养物质的减少,淋溶作用是土体内部物质的迁移,B错误;在湿润地区的土壤剖面上部,由于长时间水分自地表向下淋溶,上部土层中的可溶性物质和细微土粒遭到淋洗,并逐渐形成土色变浅、质地变粗、酸度加大、肥力较低的土层,C正确。

13.B 14.D 第13题,裸地区含盐量最高,且表层含盐量高于底层含盐量,返盐作用很强,B正确。第14题,依据材料可知,台田高于普通农田,则台田面与地下水位距离较大,即台田地下水埋藏深度大,土壤表层含水率低;使地下土壤中的盐分不易被地下水带到地表土层中,从而盐碱程度较低。D正确,A、B、C错误,故选D。

15.C 16.B 第15题,根据材料可知,土壤13C值与土壤盐碱化呈正相关,土壤13C值越大,则盐碱化相对越严重,三类不同土地利用类型中,碱斑土壤盐碱化应最严重,则其土壤13C值应最高,故①为碱斑,耕地盐碱化应比草地严重,故③为耕地,②为草地,故选C。第16题,由材料可知,植被保存良好,则土壤13C值较低,反之则说明植被遭到破坏,而造成植被破坏的主要人为原因有过度放牧、不合理耕作等,导致地表植被减少,B正确。全球变暖和气候异常不会导致植被减少,退耕还草会使植被增加,A、C、D错误。

17.D 18.C 第17题,由图可知,地表至地下40 cm范围内,随着深度的增加,土壤热通量数值变化幅度不断减小,可推测出土壤的日温差减小,D正确;随着深度的增加,白天土壤热通量减小,说明吸热量减少,A错误;夜晚土壤表层的土壤热通量为负值,且绝对值大,表明散热量最多,B错误;由图可知,表层土壤白天吸热最多,晚上散热最多,深层土壤,土壤热通量昼夜变化很小,故不能推测出土壤的日均温减小,C错误。第18题,干土的比热容小,湿土的比热容大,吸收同样的热量,干土增温快,增温幅度大,热量散失时,干土降温快,降温幅度大,故土壤温度日较差干土大于湿土,C正确;浅色土壤对太阳辐射反射率高,白天温度低于深色土壤,散热时浅色与深色土壤差异小,故土壤温度日较差浅色土壤小于深色土壤,A错误;阳坡白天接受的热量多,温度高,夜晚散热与阴坡差异小,土壤温度日较差阳坡大于阴坡,B错误;山地空气流动性强,土壤温度变化小,D错误。

19.答案 (1)土壤有机碳含量随海拔升高而增多;土壤有机碳含量随土层深度增加而减少。高山草甸由于容易腐烂,土壤有机碳的输入数量较多;海拔高,气温低,氧化分解慢。

(2)东坡少于西坡。东坡位于东南季风迎风坡,降水多,流失多;西坡位于东南季风背风坡,降水少,流失少。

(3)秸秆还田;实行免耕制度(休耕制度);增施有机肥(农家肥);种植绿肥;沼渣、沼液还田。

解析 第(1)题,从图中可以看出,无论是哪个土层深度内,海拔越高,土壤有机碳含量越多;无论哪一个海拔,土层深度越大,土壤有机碳含量越少。由所学知识可知,高山草甸地区草类茂盛,且容易腐烂,有机碳的输入数量较多;由于高山草甸分布海拔高,气温较低,微生物的分解弱,所以高山草甸带有机碳含量最丰富。第(2)题,武夷山位于我国东部季风区,为东北—西南走向;武夷山同一海拔处,东坡位于东南季风迎风坡,受地形抬升作用,降水多,土壤有机碳被流水带走,土壤有机碳含量低;而西坡位于夏季风背风坡,降水少,土壤有机碳的损失少,土壤有机碳含量高,所以土壤有机碳含量东坡少于西坡。第(3)题,要使武夷山山麓土壤有机碳含量增加,可以秸秆还田;实行免耕制度(休耕制度);增施有机肥(农家肥);种植绿肥;沼渣、沼液还田。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录