2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练71 环境问题与可持续发展(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024浙江专版新教材地理高考第一轮基础练--考点分层练71 环境问题与可持续发展(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 625.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 12:38:18 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练71 环境问题与可持续发展

一、A组 基础达标

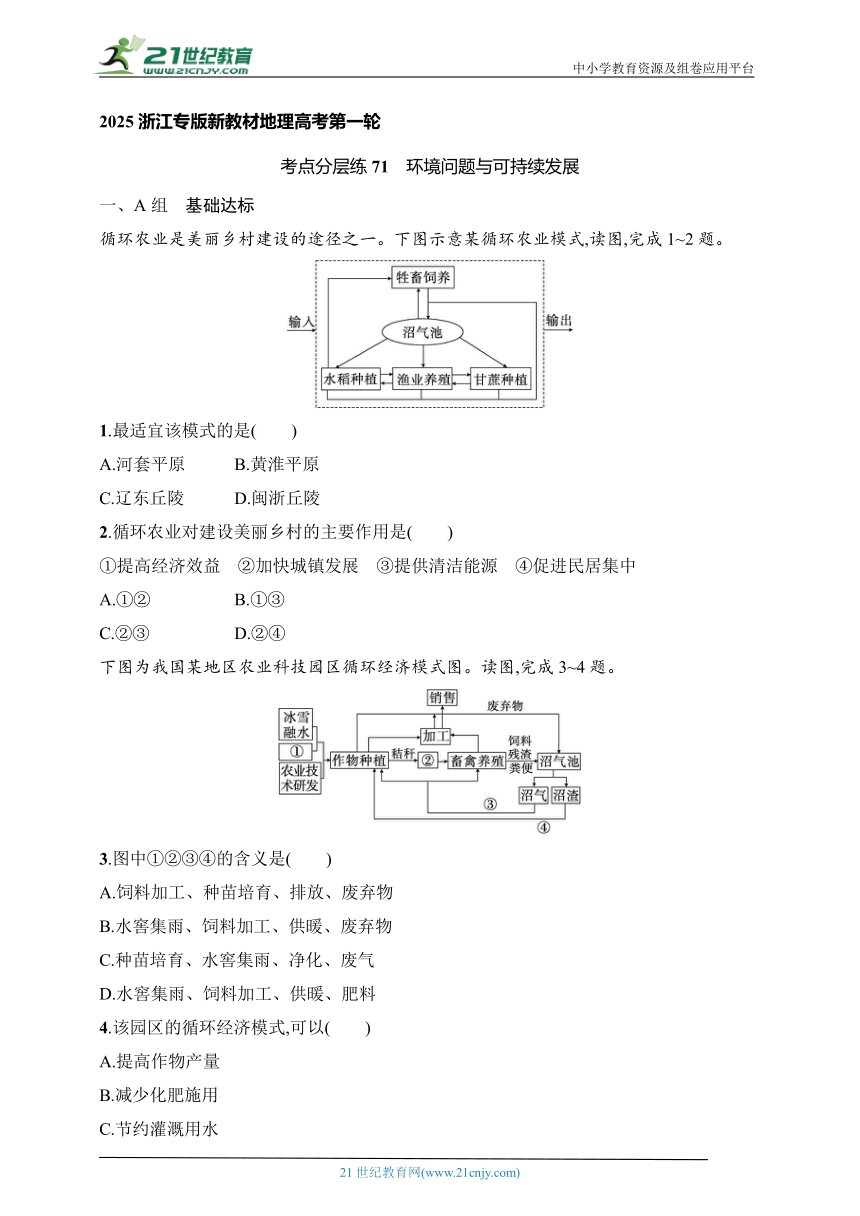

循环农业是美丽乡村建设的途径之一。下图示意某循环农业模式,读图,完成1~2题。

1.最适宜该模式的是( )

A.河套平原 B.黄淮平原

C.辽东丘陵 D.闽浙丘陵

2.循环农业对建设美丽乡村的主要作用是( )

①提高经济效益 ②加快城镇发展 ③提供清洁能源 ④促进民居集中

A.①② B.①③

C.②③ D.②④

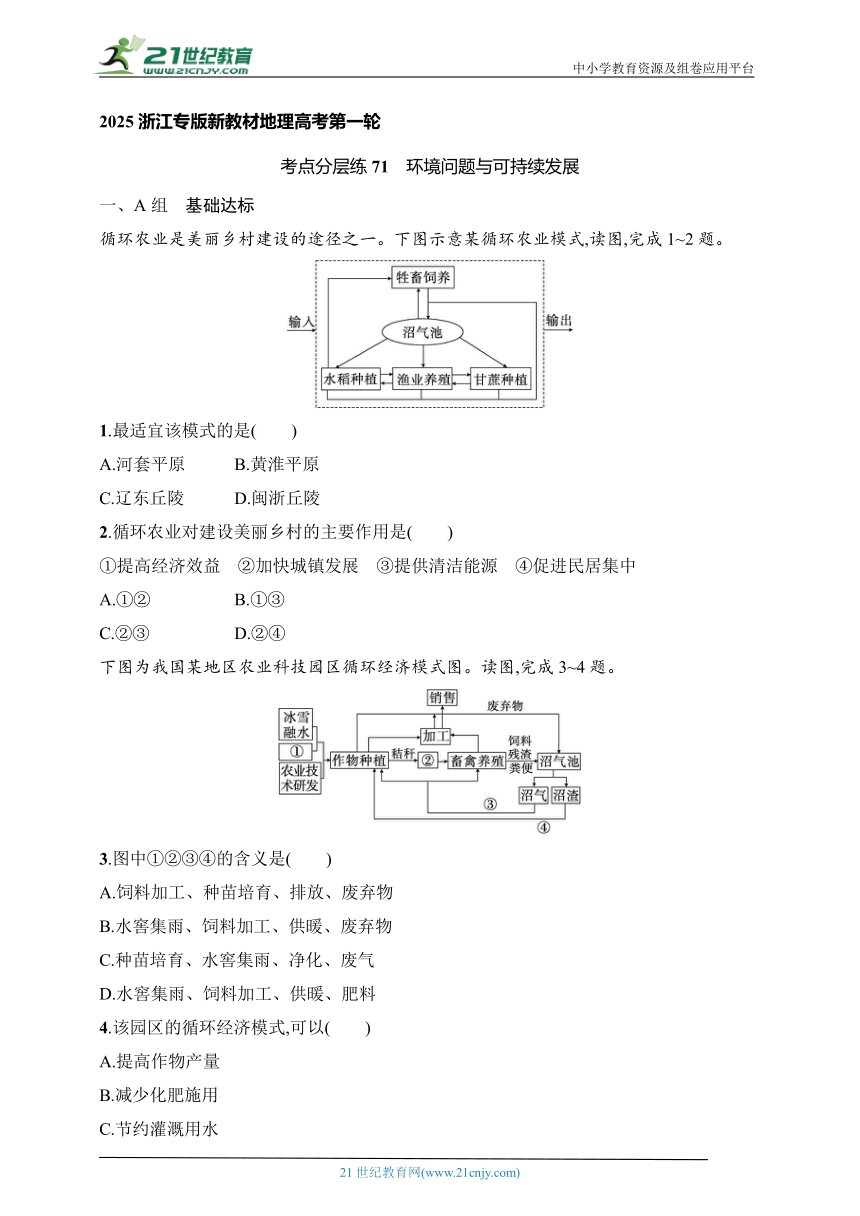

下图为我国某地区农业科技园区循环经济模式图。读图,完成3~4题。

3.图中①②③④的含义是( )

A.饲料加工、种苗培育、排放、废弃物

B.水窖集雨、饲料加工、供暖、废弃物

C.种苗培育、水窖集雨、净化、废气

D.水窖集雨、饲料加工、供暖、肥料

4.该园区的循环经济模式,可以( )

A.提高作物产量

B.减少化肥施用

C.节约灌溉用水

D.减轻水土流失

闽江是福建省最大的河流,同时也是福建省重要的饮用水源和生产使用水源。近年来,闽江口海域出现一系列诸如毒赤潮暴发、富营养化和缺氧等环境问题。下图示意闽江口海域秋季小潮和大潮期间污染主成分综合指数(圆圈越大,代表污染越严重)。据此完成5~6题。

秋季—小潮 秋季—大潮

5.闽江口海域( )

A.潮汐对水体污染影响小

B.大潮期间水体污染严重

C.梅花水道水体污染严重

D.长门水道水体污染严重

6.治理闽江口海域污染亟须( )

A.治理流域污水

B.筑堤向海导流

C.筑坝切断潮流

D.控制海产养殖规模

近年来,浙江多地将农作物秸秆、农药包装物等分散分布的农业废弃物收集起来,集中进行循环利用或无害化处理。完成7~8题。

7.影响农业废弃物分散分布的主要因素是( )

A.土地 B.技术

C.资金 D.劳动力

8.与分散处理农业废弃物相比,集中处理的主要目的是 ( )

A.促进产业集聚 B.降低运输成本

C.提高规模效益 D.促进产业协作

二、B组 综合应用

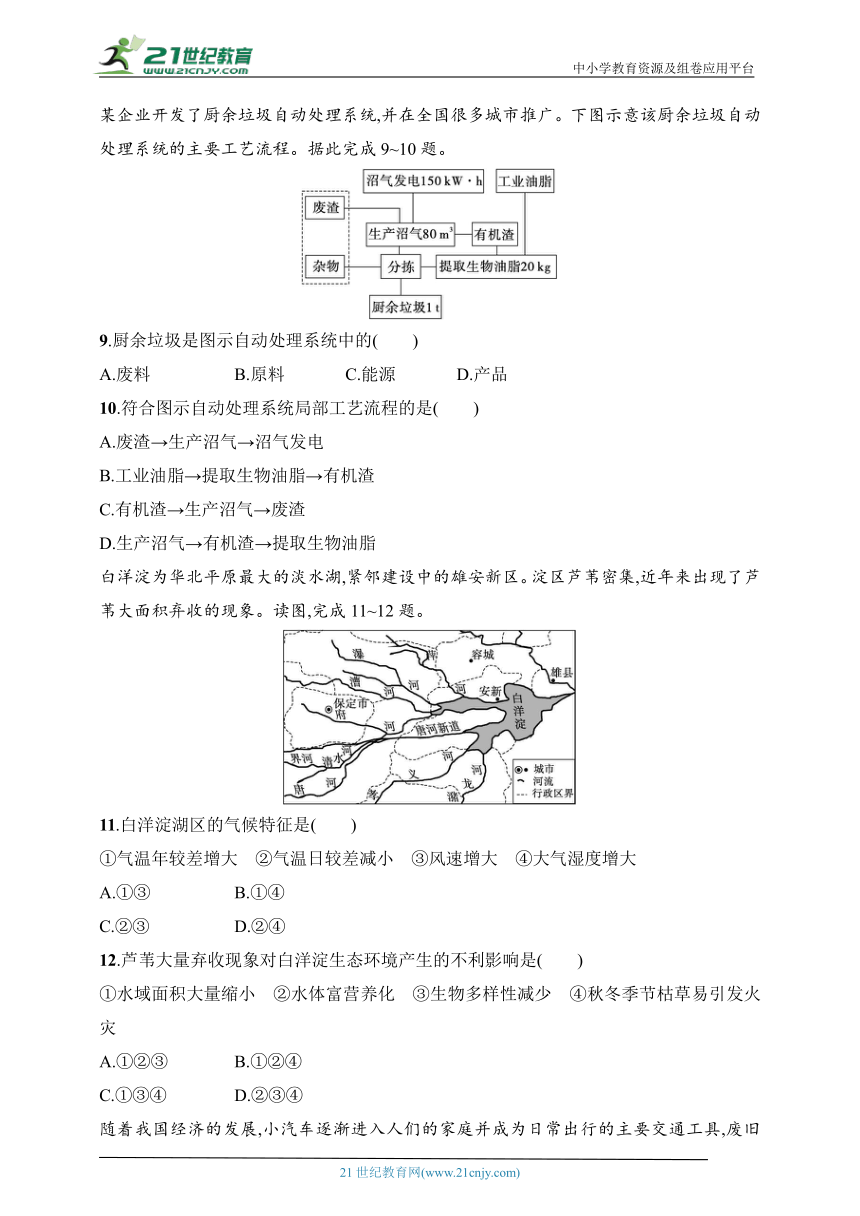

我国人口众多,生活垃圾产生量巨大,迫切需要对垃圾进行无害化、资源化处理。近些年,某企业开发了厨余垃圾自动处理系统,并在全国很多城市推广。下图示意该厨余垃圾自动处理系统的主要工艺流程。据此完成9~10题。

9.厨余垃圾是图示自动处理系统中的( )

A.废料 B.原料 C.能源 D.产品

10.符合图示自动处理系统局部工艺流程的是( )

A.废渣→生产沼气→沼气发电

B.工业油脂→提取生物油脂→有机渣

C.有机渣→生产沼气→废渣

D.生产沼气→有机渣→提取生物油脂

白洋淀为华北平原最大的淡水湖,紧邻建设中的雄安新区。淀区芦苇密集,近年来出现了芦苇大面积弃收的现象。读图,完成11~12题。

11.白洋淀湖区的气候特征是( )

①气温年较差增大 ②气温日较差减小 ③风速增大 ④大气湿度增大

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

12.芦苇大量弃收现象对白洋淀生态环境产生的不利影响是( )

①水域面积大量缩小 ②水体富营养化 ③生物多样性减少 ④秋冬季节枯草易引发火灾

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

随着我国经济的发展,小汽车逐渐进入人们的家庭并成为日常出行的主要交通工具,废旧汽车处理市场潜力巨大。下图为我国某废旧汽车回收利用示意图。据此完成13~14题。

13.发展中国家与发达国家相比,环境问题更加严峻,其主要原因是( )

①发达国家将污染严重的工业转移到发展中国家 ②发展中国家治理污染的成本高 ③发展中国家人均消耗资源多,浪费严重 ④发展中国家环境承受着经济发展与人口增长的双重压力

A.①② B.②③

C.①③ D.①④

14.从效益的角度来看,废旧动力电池回收利用可以 ( )

①提高资源的利用率 ②增加就业 ③缓解能源供需矛盾 ④减少环境污染

A.①②④ B.②③④

C.①③④ D.①②③

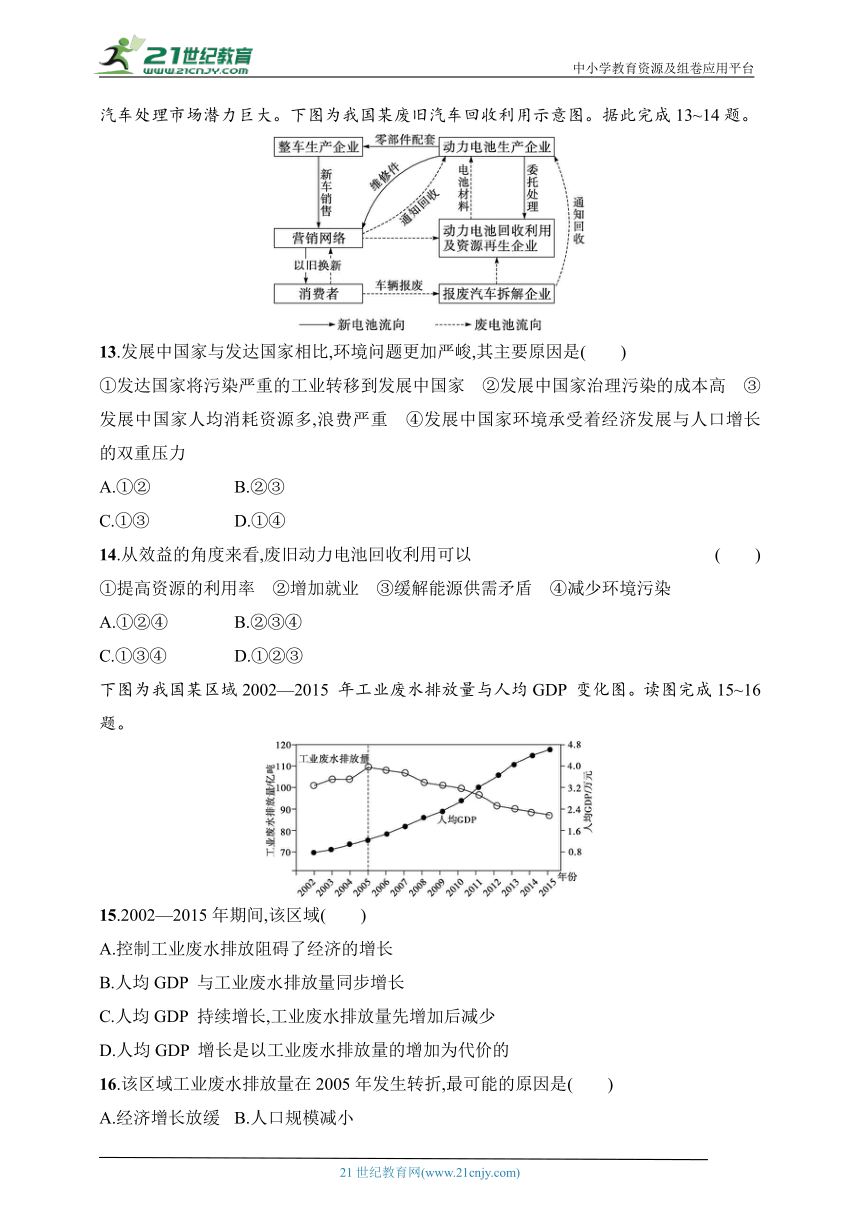

下图为我国某区域2002—2015 年工业废水排放量与人均GDP 变化图。读图完成15~16题。

15.2002—2015年期间,该区域( )

A.控制工业废水排放阻碍了经济的增长

B.人均GDP 与工业废水排放量同步增长

C.人均GDP 持续增长,工业废水排放量先增加后减少

D.人均GDP 增长是以工业废水排放量的增加为代价的

16.该区域工业废水排放量在2005年发生转折,最可能的原因是( )

A.经济增长放缓 B.人口规模减小

C.环保政策变化 D.工业生产萎缩

三、C组 创新提升

在人类有限度的收获下,资源一般具有自我恢复和再生能力。不同鱼类的再生增长率不同。读渔业资源密度与捕捞强度的关系图,完成17~18题。

17.渔业资源密度、不同鱼类、捕捞强度之间存在以下关系( )

A.渔业资源密度影响不同鱼类增长

B.R值较大时,捕捞强度强烈影响其密度

C.R值大于10%,捕捞强度为10%时,其密度仍大于50%

D.捕捞强度小于1%,资源密度受其影响较小

18.为实现淡水渔业的可持续发展,合理的措施有 ( )

①捕捞强度应控制在10% 以内 ②针对不同鱼类实行不同的休渔制度 ③捕捞强度应小于其增长率 ④扩大养殖业和远洋捕捞

A.①② B.②③

C.②④ D.①④

19.阅读图文材料,完成下列各题。

发源于内蒙古自治区的窟野河,是黄河中游地区一条较大的支流,是中游泥沙重要来源,流域内多年平均降水量为415毫米,降水集中于6—9月且多暴雨。沙棘为落叶灌木或乔木,适宜生长在年降水量400毫米以上的地区,喜光、耐寒、耐酷热、耐风沙。窟野河流域于2008年秋季实施沙棘减沙工程,通过在沟谷两侧种植沙棘,减少泥沙进入黄河,因沙棘果实有较高的经济价值,有的地方大规模推广种植沙棘以带动经济发展,效果却适得其反。下图为窟野河水系及地貌类型分布图。

(1)说明窟野河干流含沙量高的自然原因。

(2)试分析减少工程将沙棘种植于沟谷两侧的原因。

(3)简析在半干旱地区大规模种植沙棘可能带来的不利影响。

考点分层练71 环境问题与可持续发展

1.D 2.B 第1题,图中有“水稻种植”和“甘蔗种植”,排除河套平原、黄淮平原和辽东丘陵。第2题,循环农业是利用生态系统的原理实现物质循环、废弃物资源化,提高资源和能源利用效率。根据图示信息,该循环农业有沼气的开发和利用,提供清洁能源。种植、养殖相结合,经济效益好。

3.D 4.B 第3题,根据模式图各要素之间的逻辑关系,确定图中序号的含义。第4题,该农业模式是将种植业、养殖业和能源利用有机地结合起来。利用沼气的沼渣和沼液及养殖业的牲畜粪便、饲料残渣可以实现有机肥的使用,提高土壤肥力。

5.D 6.A 第5题,结合材料中闽江口海域秋季小潮和大潮期间污染主成分综合指数示意图可知,小潮时闽江口海域水体污染严重,尤其是长门水道水体,圆圈大而多,污染严重,而梅花水道圆圈较小而少,污染轻;大潮时整体污染都较小潮时轻。综上所述,D正确。第6题,结合上题,闽江口海域污染主要来源于河流污染,治理流域污水是最主要的解决措施,A正确;筑堤向海导流、筑坝切断潮流和控制海产养殖规模都不是解决污染源头的措施。

7.A 8.C 第7题,由材料可知,农业废弃物主要是由农作物秸秆及农药包装物组成的,而这些物质主要与土地利用类型及分布有关,与技术、资金、劳动力无关。第8题,集中处理废弃物,可以提高废弃物处理设施的利用率,提高规模效益,并非促进产业集聚,更谈不上产业协作,运输废弃物的成本较分散处理高。

9.B 10.C 第9题,读图可知,厨余垃圾自动处理系统中厨余垃圾是无害化、资源化处理的对象,是处理系统中最初阶段的输入物,即原料。第10题,由上题分析可知,厨余垃圾是原料,图示自动处理系统工艺流程中从厨余垃圾分拣开始,其中最长的处理流程为:厨余垃圾→分拣→提取生物油脂→有机渣→生产沼气→废渣。

11.D 12.B 第11题,湖区水面蒸发量较大,空气中水汽较多,大气湿度较大,白天大气削弱太阳辐射较多,晚上大气逆辐射显著,因此昼夜温差减小。气温年较差也相应减小,由于温差减小,气压差减小,风速减缓。第12题,芦苇大量废弃在湖区,会导致水域面积减小;废弃的芦苇腐烂变质,使湖水水体富营养化;秋冬季节废弃的芦苇成为枯草,气候较为干旱,容易引发火灾;生物多样性的变化与芦苇废弃关联不大。

13.D 14.A 第13题,发展中国家处于经济发展的初级阶段,一方面要发展经济,同时又面临人口增长的压力,从而忽视了环境问题,发达国家把污染严重的工业转移到发展中国家,使发展中国家的环境问题雪上加霜,①④正确;污染治理成本高不会使环境问题更加严峻,②错误;发展中国家人口众多,资源消耗量大,但人均消耗量小,③错误。综上所述,D正确。第14题,从图中可知,废旧电池回收利用,提高了资源的利用率,①正确;废旧动力电池回收利用,延长了产业链,增加了就业岗位,②正确;图中没有体现能源数量增加或能源利用率提高的信息,对缓解能源供需矛盾作用不大,③错误;电池具有污染性,电池回收利用,能减少环境污染,④正确。综上所述,A正确。

15.C 16.C 第15题,观察两条曲线的相关性,可以得出“人均GDP 持续增长,工业废水排放量先增加后减少”。第16题,2005年该区域工业废水排放量发生转折,说明环保政策趋严,污水排放成本提高,工业企业的污水处理能力增强。从区域角度来看,在这一时间段内,不可能出现人口规模减小;而人均GDP 持续增长,反映出该区域工业生产没有萎缩。

17.C 18.B 第17题,图中的纵、横坐标分别是渔业资源密度、捕捞强度。图中的四条曲线分别是不同渔业资源密度增长率(R)的变化情况。读图时,先找到某一R值,分析其在不同的捕捞强度下的渔业资源密度的变化,然后再比较四类R值的差异。由图可看出R值大于10%,捕捞强度为10%时,其密度仍大于50%。第18题,针对不同鱼类实行不同的休渔制度和捕捞强度应小于其增长率是实现渔业可持续发展的合理措施,扩大养殖业和远洋捕捞需要考虑渔业资源的再生速度。

19.答案 (1)冬半年西北风强劲,风力搬运大量泥沙沉积于流域内;流域内土质疏松,易被侵蚀;植被覆盖率低,水土保持能力差;多暴雨,对地表侵蚀作用强;多丘陵沟壑区,地势起伏大,流速快,侵蚀强;流域内支流众多,输沙量大。

(2)沟谷两侧土壤水分条件较好,利于沙棘生长;沟谷两侧坡面上种植沙棘,可减轻暴雨对坡面的冲刷;减缓坡面径流流速,增加下渗,减轻流水侵蚀;沙棘的根系能起到固沙作用,保持水土。

(3)沙棘生长时需水量较大,可能会使地下水位下降;沙棘生长不良或死亡,影响其生态和经济效益;破坏当地自然植被(草类)生长,影响生物多样性。

解析 第(1)题,河流含沙量高主要和当地的水土流失严重有很大关系,水土流失又和土质疏松、植被覆盖率低、降水多且多暴雨、地形起伏大有密切关系。除此之外,河流含沙量高与当地风力的搬运沉积作用强和支流众多,输沙量大也有一定关系。第(2)题,减少工程将沙棘种植于沟谷两侧的首要原因就是沙棘能够减少沟谷的水土流失,达到保持水土的作用;沟谷两侧坡面上种植沙棘,可减轻暴雨对坡面的冲刷;减缓坡面径流流速,增加下渗,减轻流水侵蚀;沟谷两侧土壤水分条件较好,沙棘能够正常生长。第(3)题,主要考查大规模的人类活动对地理环境的不利影响,主要从经济效益、生态效益等方面进行分析。半干旱地区降水较少,蒸发较强,沙棘生长时需水量较大,大规模种植沙棘可能使地下水位下降,加剧当地水资源的短缺;沙棘生长不良或死亡,既会影响对水土流失的治理,又会减少当地的收入,影响其生态和经济效益;大规模种植沙棘还会破坏当地其他自然植被的生长,影响当地的生物多样性。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025浙江专版新教材地理高考第一轮

考点分层练71 环境问题与可持续发展

一、A组 基础达标

循环农业是美丽乡村建设的途径之一。下图示意某循环农业模式,读图,完成1~2题。

1.最适宜该模式的是( )

A.河套平原 B.黄淮平原

C.辽东丘陵 D.闽浙丘陵

2.循环农业对建设美丽乡村的主要作用是( )

①提高经济效益 ②加快城镇发展 ③提供清洁能源 ④促进民居集中

A.①② B.①③

C.②③ D.②④

下图为我国某地区农业科技园区循环经济模式图。读图,完成3~4题。

3.图中①②③④的含义是( )

A.饲料加工、种苗培育、排放、废弃物

B.水窖集雨、饲料加工、供暖、废弃物

C.种苗培育、水窖集雨、净化、废气

D.水窖集雨、饲料加工、供暖、肥料

4.该园区的循环经济模式,可以( )

A.提高作物产量

B.减少化肥施用

C.节约灌溉用水

D.减轻水土流失

闽江是福建省最大的河流,同时也是福建省重要的饮用水源和生产使用水源。近年来,闽江口海域出现一系列诸如毒赤潮暴发、富营养化和缺氧等环境问题。下图示意闽江口海域秋季小潮和大潮期间污染主成分综合指数(圆圈越大,代表污染越严重)。据此完成5~6题。

秋季—小潮 秋季—大潮

5.闽江口海域( )

A.潮汐对水体污染影响小

B.大潮期间水体污染严重

C.梅花水道水体污染严重

D.长门水道水体污染严重

6.治理闽江口海域污染亟须( )

A.治理流域污水

B.筑堤向海导流

C.筑坝切断潮流

D.控制海产养殖规模

近年来,浙江多地将农作物秸秆、农药包装物等分散分布的农业废弃物收集起来,集中进行循环利用或无害化处理。完成7~8题。

7.影响农业废弃物分散分布的主要因素是( )

A.土地 B.技术

C.资金 D.劳动力

8.与分散处理农业废弃物相比,集中处理的主要目的是 ( )

A.促进产业集聚 B.降低运输成本

C.提高规模效益 D.促进产业协作

二、B组 综合应用

我国人口众多,生活垃圾产生量巨大,迫切需要对垃圾进行无害化、资源化处理。近些年,某企业开发了厨余垃圾自动处理系统,并在全国很多城市推广。下图示意该厨余垃圾自动处理系统的主要工艺流程。据此完成9~10题。

9.厨余垃圾是图示自动处理系统中的( )

A.废料 B.原料 C.能源 D.产品

10.符合图示自动处理系统局部工艺流程的是( )

A.废渣→生产沼气→沼气发电

B.工业油脂→提取生物油脂→有机渣

C.有机渣→生产沼气→废渣

D.生产沼气→有机渣→提取生物油脂

白洋淀为华北平原最大的淡水湖,紧邻建设中的雄安新区。淀区芦苇密集,近年来出现了芦苇大面积弃收的现象。读图,完成11~12题。

11.白洋淀湖区的气候特征是( )

①气温年较差增大 ②气温日较差减小 ③风速增大 ④大气湿度增大

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

12.芦苇大量弃收现象对白洋淀生态环境产生的不利影响是( )

①水域面积大量缩小 ②水体富营养化 ③生物多样性减少 ④秋冬季节枯草易引发火灾

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

随着我国经济的发展,小汽车逐渐进入人们的家庭并成为日常出行的主要交通工具,废旧汽车处理市场潜力巨大。下图为我国某废旧汽车回收利用示意图。据此完成13~14题。

13.发展中国家与发达国家相比,环境问题更加严峻,其主要原因是( )

①发达国家将污染严重的工业转移到发展中国家 ②发展中国家治理污染的成本高 ③发展中国家人均消耗资源多,浪费严重 ④发展中国家环境承受着经济发展与人口增长的双重压力

A.①② B.②③

C.①③ D.①④

14.从效益的角度来看,废旧动力电池回收利用可以 ( )

①提高资源的利用率 ②增加就业 ③缓解能源供需矛盾 ④减少环境污染

A.①②④ B.②③④

C.①③④ D.①②③

下图为我国某区域2002—2015 年工业废水排放量与人均GDP 变化图。读图完成15~16题。

15.2002—2015年期间,该区域( )

A.控制工业废水排放阻碍了经济的增长

B.人均GDP 与工业废水排放量同步增长

C.人均GDP 持续增长,工业废水排放量先增加后减少

D.人均GDP 增长是以工业废水排放量的增加为代价的

16.该区域工业废水排放量在2005年发生转折,最可能的原因是( )

A.经济增长放缓 B.人口规模减小

C.环保政策变化 D.工业生产萎缩

三、C组 创新提升

在人类有限度的收获下,资源一般具有自我恢复和再生能力。不同鱼类的再生增长率不同。读渔业资源密度与捕捞强度的关系图,完成17~18题。

17.渔业资源密度、不同鱼类、捕捞强度之间存在以下关系( )

A.渔业资源密度影响不同鱼类增长

B.R值较大时,捕捞强度强烈影响其密度

C.R值大于10%,捕捞强度为10%时,其密度仍大于50%

D.捕捞强度小于1%,资源密度受其影响较小

18.为实现淡水渔业的可持续发展,合理的措施有 ( )

①捕捞强度应控制在10% 以内 ②针对不同鱼类实行不同的休渔制度 ③捕捞强度应小于其增长率 ④扩大养殖业和远洋捕捞

A.①② B.②③

C.②④ D.①④

19.阅读图文材料,完成下列各题。

发源于内蒙古自治区的窟野河,是黄河中游地区一条较大的支流,是中游泥沙重要来源,流域内多年平均降水量为415毫米,降水集中于6—9月且多暴雨。沙棘为落叶灌木或乔木,适宜生长在年降水量400毫米以上的地区,喜光、耐寒、耐酷热、耐风沙。窟野河流域于2008年秋季实施沙棘减沙工程,通过在沟谷两侧种植沙棘,减少泥沙进入黄河,因沙棘果实有较高的经济价值,有的地方大规模推广种植沙棘以带动经济发展,效果却适得其反。下图为窟野河水系及地貌类型分布图。

(1)说明窟野河干流含沙量高的自然原因。

(2)试分析减少工程将沙棘种植于沟谷两侧的原因。

(3)简析在半干旱地区大规模种植沙棘可能带来的不利影响。

考点分层练71 环境问题与可持续发展

1.D 2.B 第1题,图中有“水稻种植”和“甘蔗种植”,排除河套平原、黄淮平原和辽东丘陵。第2题,循环农业是利用生态系统的原理实现物质循环、废弃物资源化,提高资源和能源利用效率。根据图示信息,该循环农业有沼气的开发和利用,提供清洁能源。种植、养殖相结合,经济效益好。

3.D 4.B 第3题,根据模式图各要素之间的逻辑关系,确定图中序号的含义。第4题,该农业模式是将种植业、养殖业和能源利用有机地结合起来。利用沼气的沼渣和沼液及养殖业的牲畜粪便、饲料残渣可以实现有机肥的使用,提高土壤肥力。

5.D 6.A 第5题,结合材料中闽江口海域秋季小潮和大潮期间污染主成分综合指数示意图可知,小潮时闽江口海域水体污染严重,尤其是长门水道水体,圆圈大而多,污染严重,而梅花水道圆圈较小而少,污染轻;大潮时整体污染都较小潮时轻。综上所述,D正确。第6题,结合上题,闽江口海域污染主要来源于河流污染,治理流域污水是最主要的解决措施,A正确;筑堤向海导流、筑坝切断潮流和控制海产养殖规模都不是解决污染源头的措施。

7.A 8.C 第7题,由材料可知,农业废弃物主要是由农作物秸秆及农药包装物组成的,而这些物质主要与土地利用类型及分布有关,与技术、资金、劳动力无关。第8题,集中处理废弃物,可以提高废弃物处理设施的利用率,提高规模效益,并非促进产业集聚,更谈不上产业协作,运输废弃物的成本较分散处理高。

9.B 10.C 第9题,读图可知,厨余垃圾自动处理系统中厨余垃圾是无害化、资源化处理的对象,是处理系统中最初阶段的输入物,即原料。第10题,由上题分析可知,厨余垃圾是原料,图示自动处理系统工艺流程中从厨余垃圾分拣开始,其中最长的处理流程为:厨余垃圾→分拣→提取生物油脂→有机渣→生产沼气→废渣。

11.D 12.B 第11题,湖区水面蒸发量较大,空气中水汽较多,大气湿度较大,白天大气削弱太阳辐射较多,晚上大气逆辐射显著,因此昼夜温差减小。气温年较差也相应减小,由于温差减小,气压差减小,风速减缓。第12题,芦苇大量废弃在湖区,会导致水域面积减小;废弃的芦苇腐烂变质,使湖水水体富营养化;秋冬季节废弃的芦苇成为枯草,气候较为干旱,容易引发火灾;生物多样性的变化与芦苇废弃关联不大。

13.D 14.A 第13题,发展中国家处于经济发展的初级阶段,一方面要发展经济,同时又面临人口增长的压力,从而忽视了环境问题,发达国家把污染严重的工业转移到发展中国家,使发展中国家的环境问题雪上加霜,①④正确;污染治理成本高不会使环境问题更加严峻,②错误;发展中国家人口众多,资源消耗量大,但人均消耗量小,③错误。综上所述,D正确。第14题,从图中可知,废旧电池回收利用,提高了资源的利用率,①正确;废旧动力电池回收利用,延长了产业链,增加了就业岗位,②正确;图中没有体现能源数量增加或能源利用率提高的信息,对缓解能源供需矛盾作用不大,③错误;电池具有污染性,电池回收利用,能减少环境污染,④正确。综上所述,A正确。

15.C 16.C 第15题,观察两条曲线的相关性,可以得出“人均GDP 持续增长,工业废水排放量先增加后减少”。第16题,2005年该区域工业废水排放量发生转折,说明环保政策趋严,污水排放成本提高,工业企业的污水处理能力增强。从区域角度来看,在这一时间段内,不可能出现人口规模减小;而人均GDP 持续增长,反映出该区域工业生产没有萎缩。

17.C 18.B 第17题,图中的纵、横坐标分别是渔业资源密度、捕捞强度。图中的四条曲线分别是不同渔业资源密度增长率(R)的变化情况。读图时,先找到某一R值,分析其在不同的捕捞强度下的渔业资源密度的变化,然后再比较四类R值的差异。由图可看出R值大于10%,捕捞强度为10%时,其密度仍大于50%。第18题,针对不同鱼类实行不同的休渔制度和捕捞强度应小于其增长率是实现渔业可持续发展的合理措施,扩大养殖业和远洋捕捞需要考虑渔业资源的再生速度。

19.答案 (1)冬半年西北风强劲,风力搬运大量泥沙沉积于流域内;流域内土质疏松,易被侵蚀;植被覆盖率低,水土保持能力差;多暴雨,对地表侵蚀作用强;多丘陵沟壑区,地势起伏大,流速快,侵蚀强;流域内支流众多,输沙量大。

(2)沟谷两侧土壤水分条件较好,利于沙棘生长;沟谷两侧坡面上种植沙棘,可减轻暴雨对坡面的冲刷;减缓坡面径流流速,增加下渗,减轻流水侵蚀;沙棘的根系能起到固沙作用,保持水土。

(3)沙棘生长时需水量较大,可能会使地下水位下降;沙棘生长不良或死亡,影响其生态和经济效益;破坏当地自然植被(草类)生长,影响生物多样性。

解析 第(1)题,河流含沙量高主要和当地的水土流失严重有很大关系,水土流失又和土质疏松、植被覆盖率低、降水多且多暴雨、地形起伏大有密切关系。除此之外,河流含沙量高与当地风力的搬运沉积作用强和支流众多,输沙量大也有一定关系。第(2)题,减少工程将沙棘种植于沟谷两侧的首要原因就是沙棘能够减少沟谷的水土流失,达到保持水土的作用;沟谷两侧坡面上种植沙棘,可减轻暴雨对坡面的冲刷;减缓坡面径流流速,增加下渗,减轻流水侵蚀;沟谷两侧土壤水分条件较好,沙棘能够正常生长。第(3)题,主要考查大规模的人类活动对地理环境的不利影响,主要从经济效益、生态效益等方面进行分析。半干旱地区降水较少,蒸发较强,沙棘生长时需水量较大,大规模种植沙棘可能使地下水位下降,加剧当地水资源的短缺;沙棘生长不良或死亡,既会影响对水土流失的治理,又会减少当地的收入,影响其生态和经济效益;大规模种植沙棘还会破坏当地其他自然植被的生长,影响当地的生物多样性。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录