6《哈姆雷特》课件(共23张ppt)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 6《哈姆雷特》课件(共23张ppt)统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-20 15:08:58 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

莎士比亚

统编新版必修下册第二单元

了解莎士比亚及其剧作的有关知识。

把握哈姆莱特的大段独白及其疯癫言行的含义。归纳哈姆莱特的性格特点

正确认识哈姆莱特复仇的意义,吸收人文主义思想中的精华。

教学目标

Hamlet(To be or not to be)

《<哈姆雷特>台词节选 “生存还是死亡”》

威廉·莎士比亚(1564-1616)

William Shakespeare

威廉·莎士比亚,出生于英国沃里克郡,英国文学史上杰出的戏剧家,欧洲文艺复兴时期伟大的作家,全世界卓越的文学家之一,华人社会常尊称为莎翁。

莎士比亚四大悲剧:

《哈姆莱特》

优柔寡断导致的悲剧

《奥赛罗》

妒忌猜疑导致的悲剧

《李尔王》

世态炎凉中真情的悲剧

《麦克白》

没节制野心导致的悲剧

莎士比亚四大喜剧:

《第十二夜》

《仲夏夜之梦》

《威尼斯商人》

《皆大欢喜》

时代背景

莎士比亚创作《哈姆莱特》的时候,英国是“一个颠倒混乱的时代”。此时,宫廷挥霍浪费,社会动乱不堪,反动的封建王权代表与资产阶级人文主义者新兴之间的矛盾越来越尖锐。莎士比亚深深感到自己的人文主义理想和英国现实之间存在着无法调和的矛盾。

莎士比亚借这个丹麦的故事来反映伊丽莎白统治末年的英国社会。此时的英国,社会矛盾激化,宫廷生活挥霍浪费,社会动乱不堪,王室与资产阶级的矛盾越来越尖锐。莎士比亚借哈姆莱特之口,无情地揭露了当时的社会现状,充分表达了他的人文主义思想。

剧情简介

第一幕:老国王鬼魂显现,告知哈姆莱特死亡的真相——复仇的缘起。

第二幕:克劳狄斯心怀鬼胎,派原为哈姆莱特之友对他展开试探。

第三幕:克劳狄斯利用奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过所演的戏证实了克劳狄斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听他和王后谈话的弄臣波洛涅斯。

第四幕:克劳狄斯迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,反被哈姆莱特抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

第五幕:奥菲利娅忧伤而死,其兄雷欧提斯与哈姆莱特比剑。

哈姆莱特在王后误服毒酒而死、雷欧提斯当众揭露国王害人阴谋死后,将国王杀死,自己也因中毒剑而亡。

课文节选的是第三幕一场,讲的是克罗迪斯(国王)进一步利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅试探哈姆莱特。

国王设计试探

探问二朝臣

派奥菲莉亚试探

密谋送哈姆莱特出使

不肯接收探问,装疯卖傻

内心独白

恋人对白

生死问题

思考行动问题

哈姆莱特装疯伤害恋人

奥菲莉亚赞美同情恋人

内向

深沉

痛苦

彷徨

剧情简介

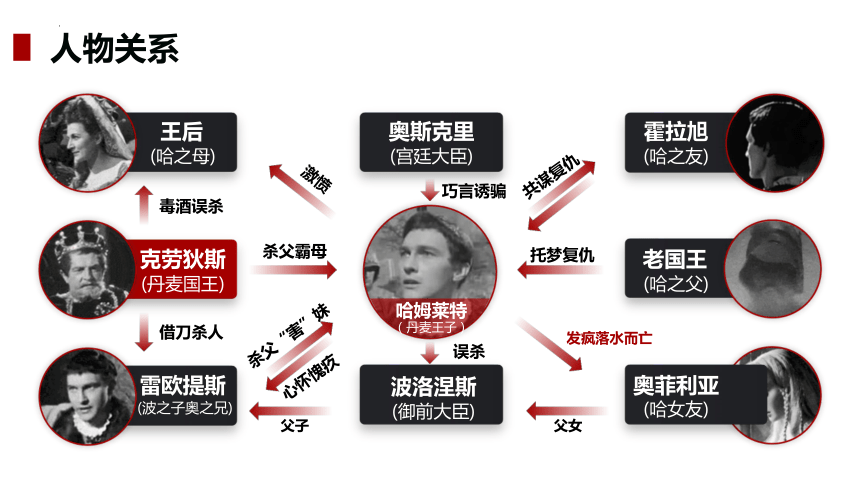

人物关系

王后

(哈之母)

克劳狄斯

(丹麦国王)

雷欧提斯

(波之子奥之兄)

霍拉旭

(哈之友)

老国王

(哈之父)

奥菲利亚

(哈女友)

奥斯克里

(宫廷大臣)

波洛涅斯

(御前大臣)

哈姆莱特

(丹麦王子)

毒酒误杀

借刀杀人

激愤

杀父霸母

杀父“害”妹

心怀愧疚

巧言诱骗

误杀

共谋复仇

托梦复仇

发疯落水而亡

父子

父女

节选部分写“ 和 的对话”

国王与身边的侍臣及王后之间的对白。写心怀鬼胎、惊疑不定的国王与侍臣密谋商量试探是否“因失恋而疯狂”的哈姆莱特。

哈姆莱特与奥菲利娅的对白。写的是奥菲利娅被狡猾的国王和父亲利用,前来试探装疯卖傻的哈姆莱特。

国王与波洛涅斯的对白。写的是他们试探后的密谋。

一、人与人之间的冲突。

二、人与环境之间的冲突。

三、内心冲突。

矛盾冲突

哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突

奥菲利娅与哈姆莱特之间产生误解后的冲突

哈姆莱特内心生存还是毁灭的矛盾冲突

哈姆莱特与黑暗现实的矛盾冲突

概括文中的矛盾冲突有哪些?

这些矛盾冲突的作用是什么?

这些矛盾冲突实际上都是当时现实矛盾的真实反映。这是正义与邪恶的较量,是社会过渡时期新、旧两种社会力量的较量。从表面看来,冲突是在一对恋人之间展开,但表现的却是对人生的思索。通过冲突塑造了人物,展示了当时波澜壮阔的历史图画,深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实尖锐复杂的矛盾。

人物形象

“一千个观众心目中就有一千个哈姆莱特。”在你的眼中,哈姆莱特是一个____________的王子。

愁容满面、沉默寡言

忧郁厌世、优柔寡断

诙谐幽默、有勇有谋

敢爱敢恨、善良友爱

(1)在情节发展中分析人物形象

(2)从小说塑造人物的方法分析人物形象

(3)借助环境描写分析人物形象

(4)理解人物形象的典型意义

鉴赏人物的方法

经典独白表现了哈姆莱特对哪些问题的思考?

“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。”

“死了;睡着了;什么都完了;要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。”

经典独白表现了哈姆莱特对哪些问题的思考?

这段独白揭示了人文主义者哈姆莱特在进行个人复仇和探索社会变革过程中的心路历程。

表现了对两个问题的思考:

一个是生死问题;

一个是思想和行动的关系 ;

课本39页:“生存还是死亡”

可以看出哈姆莱特“懦弱”“迟疑”“忧郁”“孤独”的性格

他既是个身负为父复仇、扭转乾坤重任的“英勇果断”的王子,

又是个具有“延宕”迟疑多虑性格的“忧郁”王子。

这种并不单一的个性,正是他血肉丰满、栩栩如生的魅力所在。

“从天性上说,哈姆莱特是一个强有力的人,他精力充沛,灵魂伟大,他在软弱时也是伟大而强有力的,因为一个精神强大的人,即使跌倒,也比一个软弱的人奋起的时候高明。”

——别林斯基

名家评“哈姆莱特”

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——雨果

“一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭……,每个责任对它都是神圣的,这个责任却是太沉重……他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去,最后几乎失却他面前的目。”

——歌德

名家评“哈姆莱特”

哈姆雷特挑着理性的灯笼在寻找大写的人。

——苏联·阿尼克斯特

揭示了新旧交替时代尖锐的社会矛盾,反映了新兴资产阶级与封建势力之间斗争的残酷性;

宣扬了人文主义思想;

起到了唤起民众,奋起反抗封建势力的作用。

哈姆雷特形象的意义

以哈姆莱特为代表的人文主义者本身的局限性,导致了哈姆莱特性格上的忧郁(“忧郁王子”),行动上的延宕(“延宕王子”)。这是一个人文主义者的悲剧。

主观原因

由于客观上以克劳狄斯为代表的整个封建统治集团及社会邪恶势力过于强大。这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

客观原因

哈姆雷特悲剧的根源

哈姆雷特的悲剧性格为他的悲剧命运埋下了伏笔。在这种性格之下,他被复仇的意念苦苦煎熬。复仇成了他的全部。而这一切,导致他对懦弱的母亲冷语相向,对心爱女子的视而不见,导致他亲手杀死爱人的父亲,导致他最终落入仇人的布下的圈套.最后,复仇的愿望终于实现了,可是一切美好的东西也都破碎了:哈姆雷特的雄心壮志,爱人如花的生命,母亲脆弱的生存。

性格决定命运

戏剧语言

哈姆莱特 (二人比剑)又是一剑;你怎么说?

雷欧提斯还不能下定决心杀死哈姆莱特,希望从国王那里获得勇气。

雷欧提斯陛下,现在我一定要击中他了。

哈姆莱特:得意,纳闷 雷欧提斯:激怒,激起斗志

奥斯里克两边都没有中。

体现奥斯里克胆小谨慎的个性。

国王我怕你击不中他。

克劳狄斯使用激将法,迫使雷欧提斯下定决心杀死哈姆莱特。

戏剧语言

哈姆莱特你怎么一点也不起劲?请你使出全身的本领来吧;我怕你在开我的玩笑哩。

哈姆莱特的话激怒了雷欧提斯,使他刺出致命的一剑。

哈姆莱特的语言:

直率,不加掩饰;喜欢用比喻,喜欢嘲弄人,很多话有一针见血的效果。

克劳狄斯的语言:

亲热,和善,阴毒,足见其是一个言不由衷、笑里藏刀的家伙。

如“我的幻想也就像铁匠的钻石那样黑漆一团了”

明喻

(残酷的现实使哈姆莱特的理想变得黯然失色)

如“(开场词很短)正像女人的爱情一样”,

明喻

讽刺情人奥菲利娅对哈姆莱特感情的背叛。

如“我过的是变色蜥蜴的生活”

暗喻

(应付以国王为代表的人所过的装疯生活);

戏剧语言

谢谢聆听!

莎士比亚

统编新版必修下册第二单元

了解莎士比亚及其剧作的有关知识。

把握哈姆莱特的大段独白及其疯癫言行的含义。归纳哈姆莱特的性格特点

正确认识哈姆莱特复仇的意义,吸收人文主义思想中的精华。

教学目标

Hamlet(To be or not to be)

《<哈姆雷特>台词节选 “生存还是死亡”》

威廉·莎士比亚(1564-1616)

William Shakespeare

威廉·莎士比亚,出生于英国沃里克郡,英国文学史上杰出的戏剧家,欧洲文艺复兴时期伟大的作家,全世界卓越的文学家之一,华人社会常尊称为莎翁。

莎士比亚四大悲剧:

《哈姆莱特》

优柔寡断导致的悲剧

《奥赛罗》

妒忌猜疑导致的悲剧

《李尔王》

世态炎凉中真情的悲剧

《麦克白》

没节制野心导致的悲剧

莎士比亚四大喜剧:

《第十二夜》

《仲夏夜之梦》

《威尼斯商人》

《皆大欢喜》

时代背景

莎士比亚创作《哈姆莱特》的时候,英国是“一个颠倒混乱的时代”。此时,宫廷挥霍浪费,社会动乱不堪,反动的封建王权代表与资产阶级人文主义者新兴之间的矛盾越来越尖锐。莎士比亚深深感到自己的人文主义理想和英国现实之间存在着无法调和的矛盾。

莎士比亚借这个丹麦的故事来反映伊丽莎白统治末年的英国社会。此时的英国,社会矛盾激化,宫廷生活挥霍浪费,社会动乱不堪,王室与资产阶级的矛盾越来越尖锐。莎士比亚借哈姆莱特之口,无情地揭露了当时的社会现状,充分表达了他的人文主义思想。

剧情简介

第一幕:老国王鬼魂显现,告知哈姆莱特死亡的真相——复仇的缘起。

第二幕:克劳狄斯心怀鬼胎,派原为哈姆莱特之友对他展开试探。

第三幕:克劳狄斯利用奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过所演的戏证实了克劳狄斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听他和王后谈话的弄臣波洛涅斯。

第四幕:克劳狄斯迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,反被哈姆莱特抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

第五幕:奥菲利娅忧伤而死,其兄雷欧提斯与哈姆莱特比剑。

哈姆莱特在王后误服毒酒而死、雷欧提斯当众揭露国王害人阴谋死后,将国王杀死,自己也因中毒剑而亡。

课文节选的是第三幕一场,讲的是克罗迪斯(国王)进一步利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅试探哈姆莱特。

国王设计试探

探问二朝臣

派奥菲莉亚试探

密谋送哈姆莱特出使

不肯接收探问,装疯卖傻

内心独白

恋人对白

生死问题

思考行动问题

哈姆莱特装疯伤害恋人

奥菲莉亚赞美同情恋人

内向

深沉

痛苦

彷徨

剧情简介

人物关系

王后

(哈之母)

克劳狄斯

(丹麦国王)

雷欧提斯

(波之子奥之兄)

霍拉旭

(哈之友)

老国王

(哈之父)

奥菲利亚

(哈女友)

奥斯克里

(宫廷大臣)

波洛涅斯

(御前大臣)

哈姆莱特

(丹麦王子)

毒酒误杀

借刀杀人

激愤

杀父霸母

杀父“害”妹

心怀愧疚

巧言诱骗

误杀

共谋复仇

托梦复仇

发疯落水而亡

父子

父女

节选部分写“ 和 的对话”

国王与身边的侍臣及王后之间的对白。写心怀鬼胎、惊疑不定的国王与侍臣密谋商量试探是否“因失恋而疯狂”的哈姆莱特。

哈姆莱特与奥菲利娅的对白。写的是奥菲利娅被狡猾的国王和父亲利用,前来试探装疯卖傻的哈姆莱特。

国王与波洛涅斯的对白。写的是他们试探后的密谋。

一、人与人之间的冲突。

二、人与环境之间的冲突。

三、内心冲突。

矛盾冲突

哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突

奥菲利娅与哈姆莱特之间产生误解后的冲突

哈姆莱特内心生存还是毁灭的矛盾冲突

哈姆莱特与黑暗现实的矛盾冲突

概括文中的矛盾冲突有哪些?

这些矛盾冲突的作用是什么?

这些矛盾冲突实际上都是当时现实矛盾的真实反映。这是正义与邪恶的较量,是社会过渡时期新、旧两种社会力量的较量。从表面看来,冲突是在一对恋人之间展开,但表现的却是对人生的思索。通过冲突塑造了人物,展示了当时波澜壮阔的历史图画,深刻地反映了先进的人文主义理想与英国黑暗现实尖锐复杂的矛盾。

人物形象

“一千个观众心目中就有一千个哈姆莱特。”在你的眼中,哈姆莱特是一个____________的王子。

愁容满面、沉默寡言

忧郁厌世、优柔寡断

诙谐幽默、有勇有谋

敢爱敢恨、善良友爱

(1)在情节发展中分析人物形象

(2)从小说塑造人物的方法分析人物形象

(3)借助环境描写分析人物形象

(4)理解人物形象的典型意义

鉴赏人物的方法

经典独白表现了哈姆莱特对哪些问题的思考?

“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。”

“死了;睡着了;什么都完了;要是在这一种睡眠之中,我们心头的创痛,以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击,都可以从此消失,那正是我们求之不得的结局。”

经典独白表现了哈姆莱特对哪些问题的思考?

这段独白揭示了人文主义者哈姆莱特在进行个人复仇和探索社会变革过程中的心路历程。

表现了对两个问题的思考:

一个是生死问题;

一个是思想和行动的关系 ;

课本39页:“生存还是死亡”

可以看出哈姆莱特“懦弱”“迟疑”“忧郁”“孤独”的性格

他既是个身负为父复仇、扭转乾坤重任的“英勇果断”的王子,

又是个具有“延宕”迟疑多虑性格的“忧郁”王子。

这种并不单一的个性,正是他血肉丰满、栩栩如生的魅力所在。

“从天性上说,哈姆莱特是一个强有力的人,他精力充沛,灵魂伟大,他在软弱时也是伟大而强有力的,因为一个精神强大的人,即使跌倒,也比一个软弱的人奋起的时候高明。”

——别林斯基

名家评“哈姆莱特”

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——雨果

“一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭……,每个责任对它都是神圣的,这个责任却是太沉重……他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去,最后几乎失却他面前的目。”

——歌德

名家评“哈姆莱特”

哈姆雷特挑着理性的灯笼在寻找大写的人。

——苏联·阿尼克斯特

揭示了新旧交替时代尖锐的社会矛盾,反映了新兴资产阶级与封建势力之间斗争的残酷性;

宣扬了人文主义思想;

起到了唤起民众,奋起反抗封建势力的作用。

哈姆雷特形象的意义

以哈姆莱特为代表的人文主义者本身的局限性,导致了哈姆莱特性格上的忧郁(“忧郁王子”),行动上的延宕(“延宕王子”)。这是一个人文主义者的悲剧。

主观原因

由于客观上以克劳狄斯为代表的整个封建统治集团及社会邪恶势力过于强大。这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突。”因此,这是一个时代的悲剧。

客观原因

哈姆雷特悲剧的根源

哈姆雷特的悲剧性格为他的悲剧命运埋下了伏笔。在这种性格之下,他被复仇的意念苦苦煎熬。复仇成了他的全部。而这一切,导致他对懦弱的母亲冷语相向,对心爱女子的视而不见,导致他亲手杀死爱人的父亲,导致他最终落入仇人的布下的圈套.最后,复仇的愿望终于实现了,可是一切美好的东西也都破碎了:哈姆雷特的雄心壮志,爱人如花的生命,母亲脆弱的生存。

性格决定命运

戏剧语言

哈姆莱特 (二人比剑)又是一剑;你怎么说?

雷欧提斯还不能下定决心杀死哈姆莱特,希望从国王那里获得勇气。

雷欧提斯陛下,现在我一定要击中他了。

哈姆莱特:得意,纳闷 雷欧提斯:激怒,激起斗志

奥斯里克两边都没有中。

体现奥斯里克胆小谨慎的个性。

国王我怕你击不中他。

克劳狄斯使用激将法,迫使雷欧提斯下定决心杀死哈姆莱特。

戏剧语言

哈姆莱特你怎么一点也不起劲?请你使出全身的本领来吧;我怕你在开我的玩笑哩。

哈姆莱特的话激怒了雷欧提斯,使他刺出致命的一剑。

哈姆莱特的语言:

直率,不加掩饰;喜欢用比喻,喜欢嘲弄人,很多话有一针见血的效果。

克劳狄斯的语言:

亲热,和善,阴毒,足见其是一个言不由衷、笑里藏刀的家伙。

如“我的幻想也就像铁匠的钻石那样黑漆一团了”

明喻

(残酷的现实使哈姆莱特的理想变得黯然失色)

如“(开场词很短)正像女人的爱情一样”,

明喻

讽刺情人奥菲利娅对哈姆莱特感情的背叛。

如“我过的是变色蜥蜴的生活”

暗喻

(应付以国王为代表的人所过的装疯生活);

戏剧语言

谢谢聆听!

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])