甘肃省天水市第一名校2023-2024学年高二下学期开学考试 历史(含解析)

文档属性

| 名称 | 甘肃省天水市第一名校2023-2024学年高二下学期开学考试 历史(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 50.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-20 17:51:30 | ||

图片预览

文档简介

天水一中2022级2023-2024学年度第二学期开学考试

历史试题

(满分:100分 时间:75分钟)

一、单选题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1. 《唐律疏议》确认了以下量刑原则。这些原则( )

·尊长卑幼相犯,尊长犯卑幼者减免,卑幼犯尊长者加重。 ·夫、妻妾相犯,夫犯妻妾者减免,妻妾犯夫者加重……。 ·官僚贵族或系皇帝血亲、姻亲等,他们一旦犯罪,凡不在“十恶”之列,都享有“议、请、减、赎、当、免”的特权。

A. 彰显了皇权 B. 体现了唐律严密

C. 践行了礼制 D. 维护了家族利益

2. 雍正时期废除贱籍制度,把世代相传的不属于士、农、工、商的贱民,“开豁”为民,编入户籍。雍正帝此举( )

A. 改变了户籍的管理职能 B. 便于加强中央集权

C. 确保了基层秩序的稳定 D. 利于增加政府收入

3. 贞观三年(629年),唐太宗针对“抽点中男入伍”的问题多次下发文书,时任门下省给事中的魏征始终“不肯署敕”。太宗即使当面讯问魏征,也无力改变其态度,只得作罢。这表明当时( )

A. 程序正义得到尊重 B. 君主权威遭到削弱

C. 三省分工较为明确 D. 施政强调以民为本

4. 隋炀帝在长安建国门外置东、南、西、北四方馆,并各设使者一人,以接待周边少数民族,并与之贸易,每个使者署下设典护、叙职、叙仪、监府、监置。其中“监置掌安置其驼马船车,并纠察非违;互市监及副掌互市,参军事出入交易”。材料说明了隋炀帝时期( )

A 国家控制商业 B. 民族间贸易繁荣 C. 政府税收大增 D. 民间交易较频繁

5. 1804年3月,法国颁布实施《法国民法典》,其保护资本主义私有制的不可侵犯性,还确认了自由平等的原则,民众在民法上是自由平等的。伴随着法国军队进入德意志、比利时、意大利北部等地,这部法典在欧洲得到大力推行。该法典的推行( )

A. 打击了欧洲国家的封建势力 B. 推动了法国大革命高潮的到来

C. 标志着法国大革命取得成功 D. 助推欧洲资产阶级革命的形势

6. 秦汉以后的历代王朝从中央到郡县再到乡里有一套层层隶属的行政系统。但越往基层,官僚越少。基层社会的众多公共事务由农户通过宗族或者村落来处理,即“民事民治”。这说明中国古代的基层治理( )

A. 存在严重的割据隐患 B. 长期遵循宗法制原则

C. 继承了原始民主传统 D. 体现了一定的多元性

7. 《吕氏乡约》提出“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”四大纲目,也明确了道德惩罚的内容,如“犯义之过,其罚五百(轻者或损至四百三百)。不修之过及犯约之过,其罚一百(重者或增至四百三百)”等。这说明宋代乡约( )

A. 启迪了村民道德自觉自律 B. 建立了儒家式的美好乡村

C. 用封建宗法思想教化乡民 D. 政府推广逐渐与法律合流

8. 汉初军队分散于全国各地,首都内外却无重兵,为此武帝先后设立期门军、羽林军,羽林孤儿等中央常备军。这一变化( )

A. 使西汉皇权得到进一步的巩固

B. 旨在削弱各诸侯王的军权

C. 旨在为解决匈奴问题创造条件

D. 使西汉形成内重外轻格局

9. 清代的《大清律例》和《六部则例》中规定:不仅雇工、佃户手工业者商人具有较完整的民事权利,即使改变身份的贱民也作为主体参加民事活动。这些规定反映出清代法

A. 具有民主主义色彩 B. 注重以人为本

C. 民事权利主体扩大 D. 体现重农抑商

10. 清末翰林徐继儒《杨氏家谱·序》中说:“惟古者睦族之道以谱联之,……秦汉以降,宗法始废。晋宋洎唐,沿魏久品中正之法,谱系犹掌于官。其后此法又废,私家各自为谱以收其族。”材料中家谱由官修到私修的主要原因是

A. 宗法制的终结 B. 科举制的发展 C. 三省六部制的设立 D. 家族团结的需要

11. 中世纪时期西欧的封君封臣制度是

A. 社会动荡和自然经济的产物 B. 西欧奴隶制度解体的标志

C. 幕府制度建立和形成的标志 D. 伊斯兰教文化专制的结果

12. 对《中华民国临时约法》的理解正确和全面的是

①是中国历史上第一部资产阶级民主宪法性质的临时大法

②体现了三权分立的政治体制

③革命派想以此限制袁世凯的独裁

④具有反对封建专制制度的进步意义

A. ①② B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

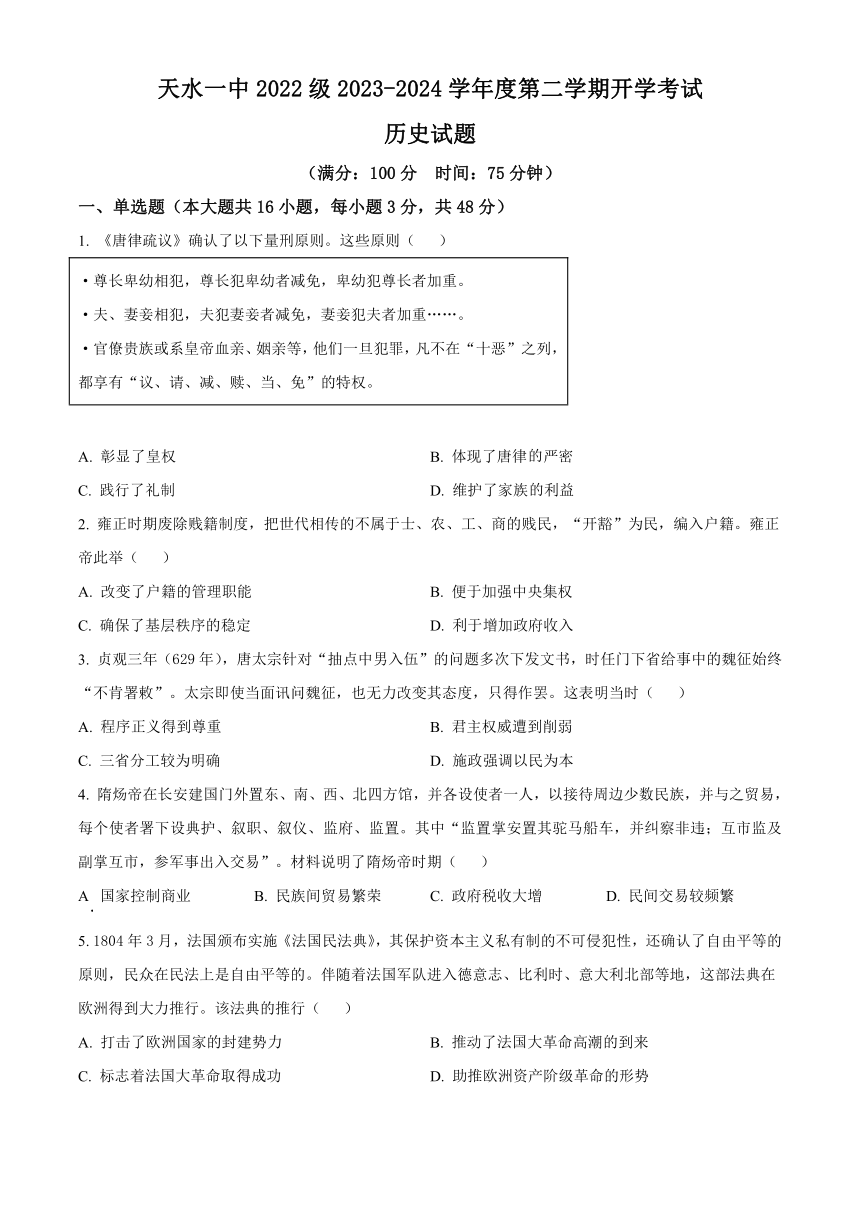

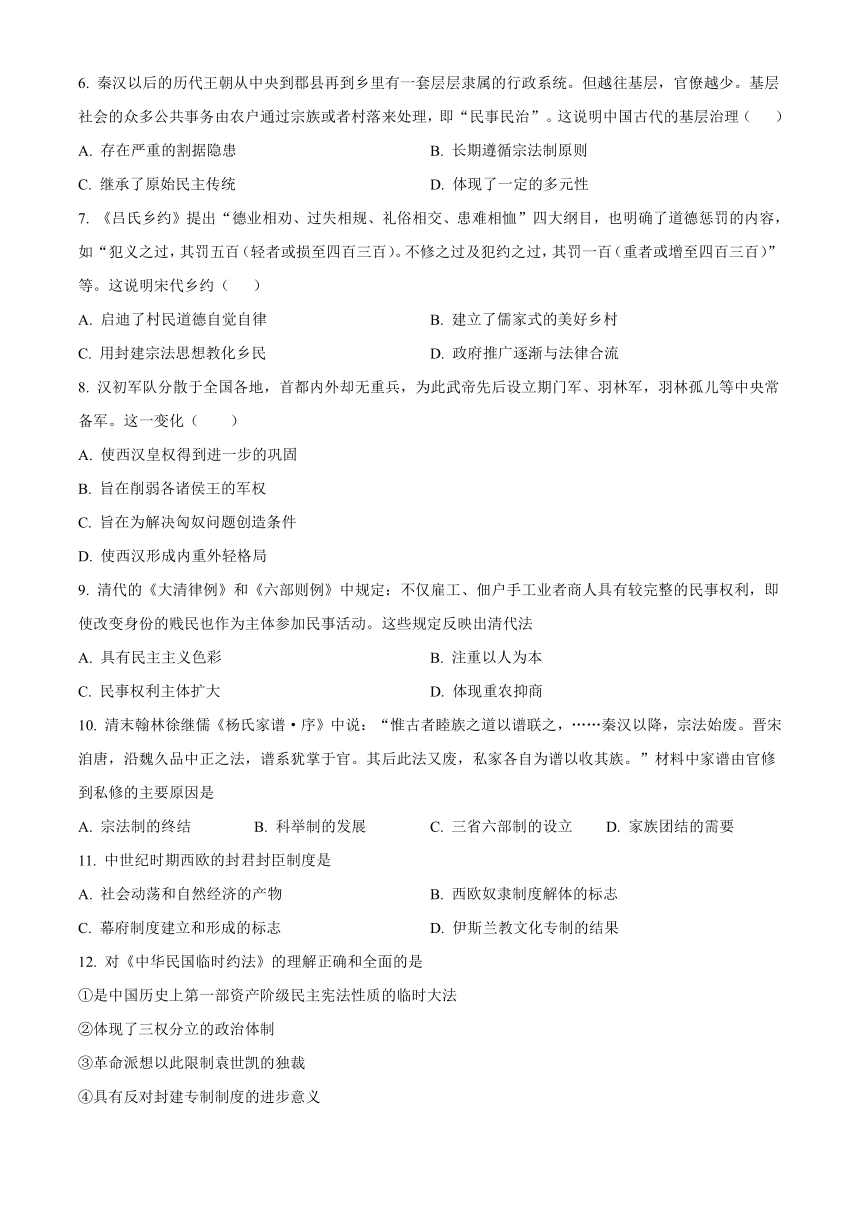

13. 下列为1841-1871年间英国各产业产值占比情况简表。据此表可知,这一时期的英国

年份 1841 1861 1871

农业 22.3% 18.8% 15.3%

工业 48.5% 55.7% 54.6%

其他 29.2% 25.5% 30.1%

A. 最终确立工业资产阶级的主导地位 B. 重工业在工业中比重不断上升

C. 完成了从农业社会向工业社会的转变 D. 自由贸易成为英国的国策

14. 在20世纪90年代,通过引进外资、成套设备发展进口替代和出口加工业,推动了我国高新技术产业的发展。与此同时,中国高新技术产业的平均利润率只有5.3%,其中电子及通信设备制造亚为5.8%,航空航天制造业为1.4%。这一情况

A. 推动国有企业改革加速发展 B. 说明国际经济技术竞争异常激烈

C. 暴露出自主创新不足的短板 D. 提升了中国企业在国际分工中的地位

15. 下面为1909年湖南《永绥厅志》中的一则与玉米有关的记载。据此分析,这一状况( )

岁共出万余石,苗乡自食,并缩酒卖甚众,贫民做粑卖,村市熬糖做粉卖,每石十大官斗,现价易制钱一十二千文,较米每石十大官斗,现价少易制钱四千六百文

A. 推动了农民家庭副业的发展 B. 提高了农民生活水平

C. 阻碍了玉米的推广 D. 引发一系列社会危机

16. 发现美洲以来,许多诞生于动荡之中的宝藏就在新大陆和传统的欧洲大陆之间穿梭。美洲品种多样的植物更是别具一格。由印第安人培植的,对缓解世界粮食供应紧张,促进人口快速增长起重要作用的作物是

A. 马铃薯、玉米 B. 小麦、甘薯 C. 玉米、水稻 D. 烟草、可可

二、材料分析题(本大题共52分,17题13分,18题13分,19题14分,20题12分)

17. 阅读材料,回答问题。

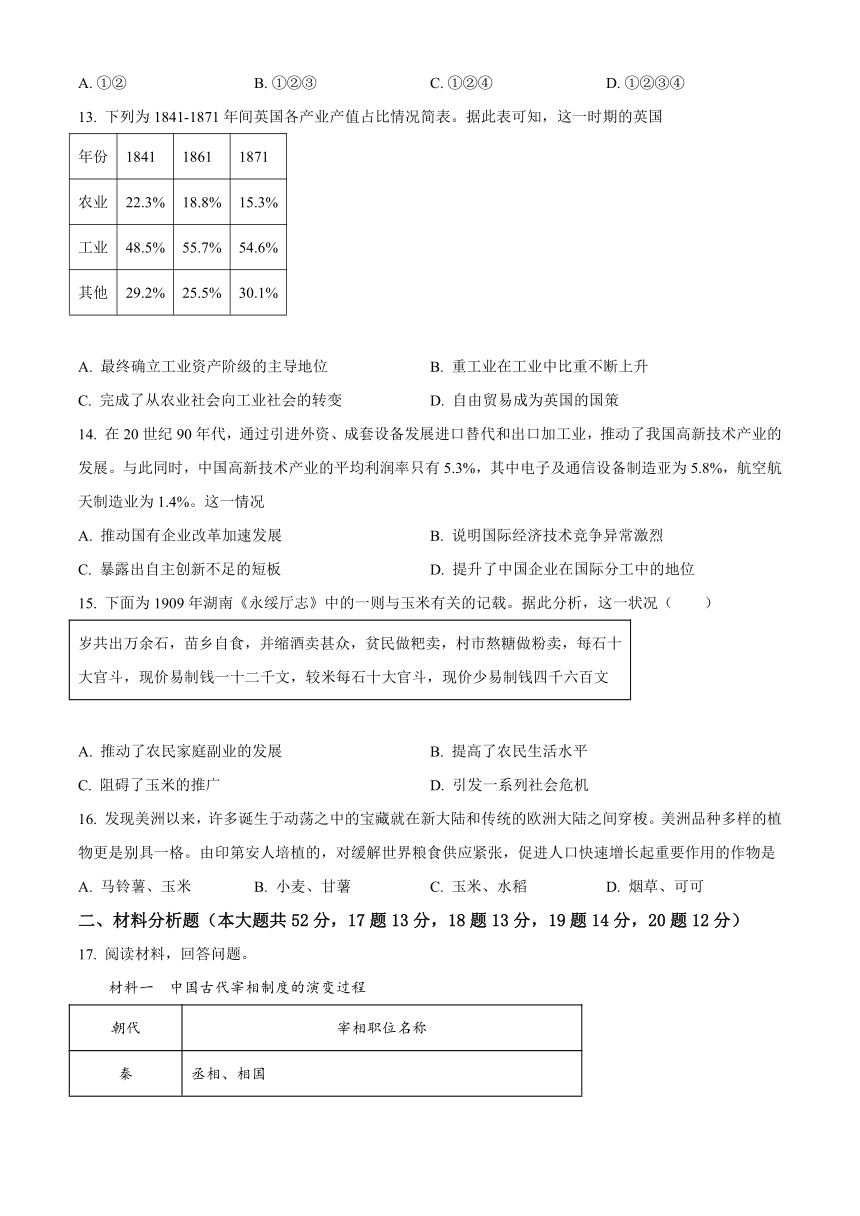

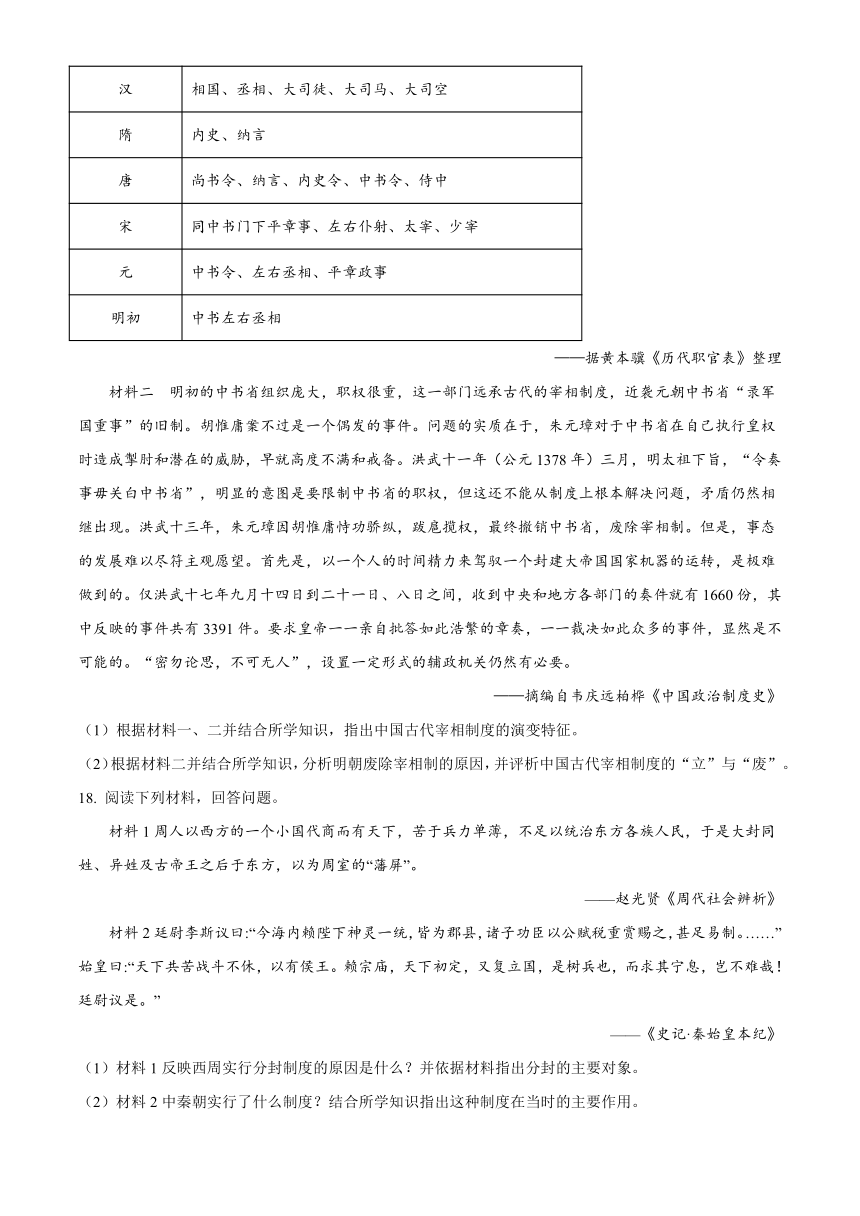

材料一 中国古代宰相制度的演变过程

朝代 宰相职位名称

秦 丞相、相国

汉 相国、丞相、大司徒、大司马、大司空

隋 内史、纳言

唐 尚书令、纳言、内史令、中书令、侍中

宋 同中书门下平章事、左右仆射、太宰、少宰

元 中书令、左右丞相、平章政事

明初 中书左右丞相

——据黄本骥《历代职官表》整理

材料二 明初的中书省组织庞大,职权很重,这一部门远承古代的宰相制度,近袭元朝中书省“录军国重事”的旧制。胡惟庸案不过是一个偶发的事件。问题的实质在于,朱元璋对于中书省在自己执行皇权时造成掣肘和潜在的威胁,早就高度不满和戒备。洪武十一年(公元1378年)三月,明太祖下旨,“令奏事毋关白中书省”,明显的意图是要限制中书省的职权,但这还不能从制度上根本解决问题,矛盾仍然相继出现。洪武十三年,朱元璋因胡惟庸恃功骄纵,跋扈揽权,最终撤销中书省,废除宰相制。但是,事态的发展难以尽符主观愿望。首先是,以一个人的时间精力来驾驭一个封建大帝国国家机器的运转,是极难做到的。仅洪武十七年九月十四日到二十一日、八日之间,收到中央和地方各部门的奏件就有1660份,其中反映的事件共有3391件。要求皇帝一一亲自批答如此浩繁的章奏,一一裁决如此众多的事件,显然是不可能的。“密勿论思,不可无人”,设置一定形式的辅政机关仍然有必要。

——摘编自韦庆远柏桦《中国政治制度史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代宰相制度的演变特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明朝废除宰相制的原因,并评析中国古代宰相制度的“立”与“废”。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料1周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以统治东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古帝王之后于东方,以为周室的“藩屏”。

——赵光贤《周代社会辨析》

材料2廷尉李斯议曰:“今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。……”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——《史记·秦始皇本纪》

(1)材料1反映西周实行分封制度的原因是什么?并依据材料指出分封的主要对象。

(2)材料2中秦朝实行了什么制度?结合所学知识指出这种制度在当时的主要作用。

19. 阅读下列材料,回答问题

材料一:近代工厂制兴起于18世纪70年代。1786年,奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗坍福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工厂,实行精细的劳动分工,他把制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以 装一便士罚款。”

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

材料二:在采掘、冶炼、纺织、建筑、运输、电气、煤气等传统产业部门劳作的产业工人,被称“蓝领”阶层。1973-1985年,美国的工业产量增加了近40%,而同期“蓝领”工人的人数却减少了大约500万。生产自动化的发展及知识密集型生产部门,催生了主要从事自动化作业管理的操纵按钮的“灰领”工人以及从事脑力劳动的“白领”工人。1980年,美国“白领”工人和“蓝领”工人的订比例是50:32。值得注意的是,银行出纳员、饭店旅馆的服务员、公共娱乐及卫生保健人员等不断增加,他们在整个就业人口中的比例,在美国,1950年就已经达到53.2%,1976年为65.7%。

——摘编自许平《当代西方国家社会分层变化分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国工厂生产的特点。

(2)根据材料二,指出美国工人结构变化,并结合所学知识分析变化产生的原因。

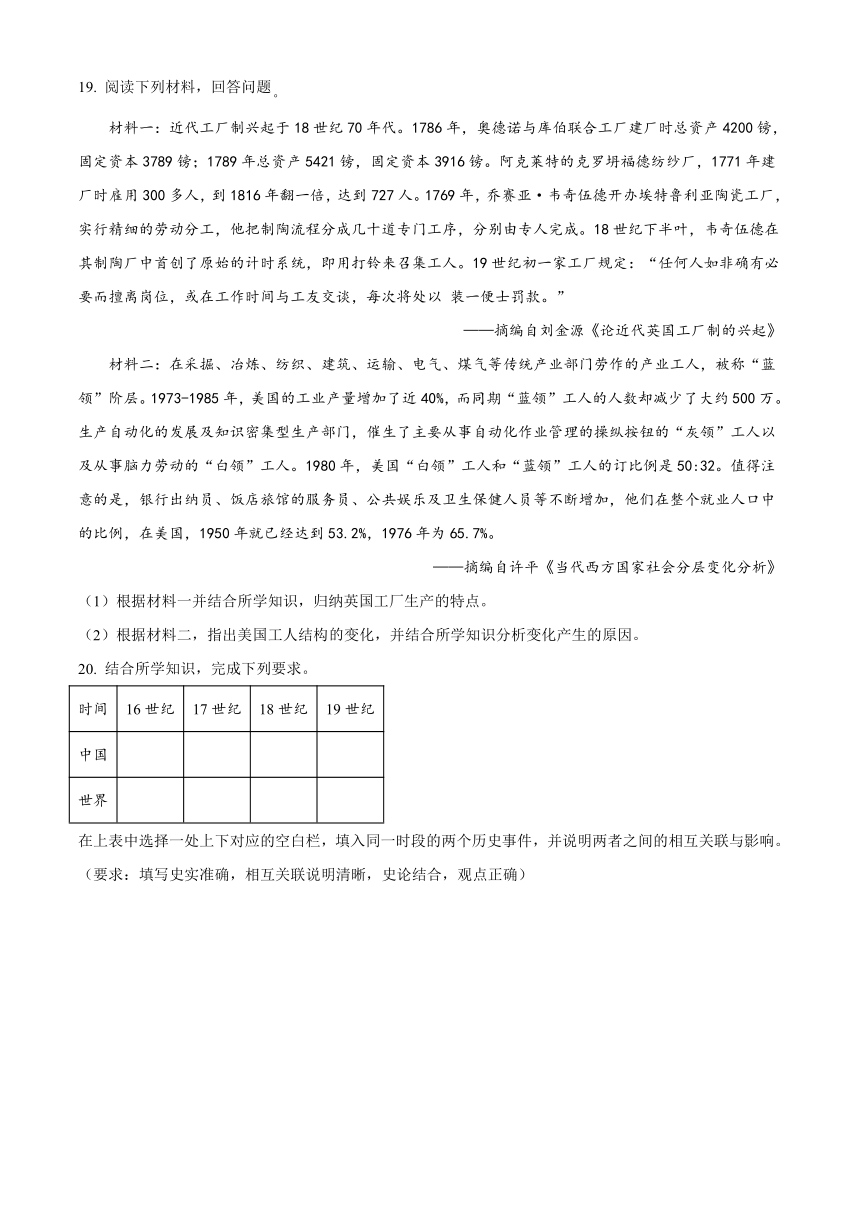

20. 结合所学知识,完成下列要求。

时间 16世纪 17世纪 18世纪 19世纪

中国

世界

在上表中选择一处上下对应的空白栏,填入同一时段的两个历史事件,并说明两者之间的相互关联与影响。(要求:填写史实准确,相互关联说明清晰,史论结合,观点正确)

天水一中2022级2023-2024学年度第二学期开学考试历史试题

(满分:100分 时间:75分钟)

一、单选题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1. 《唐律疏议》确认了以下量刑原则。这些原则( )

·尊长卑幼相犯,尊长犯卑幼者减免,卑幼犯尊长者加重。 ·夫、妻妾相犯,夫犯妻妾者减免,妻妾犯夫者加重……。 ·官僚贵族或系皇帝血亲、姻亲等,他们一旦犯罪,凡不在“十恶”之列,都享有“议、请、减、赎、当、免”的特权。

A. 彰显了皇权 B. 体现了唐律的严密

C. 践行了礼制 D. 维护了家族的利益

【答案】C

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。根据本题次题干的设问词,可知这是影响题、本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料可知,《唐律疏议》体现出礼法结合,尊卑分明的特点,C项正确;材料强调的是唐律的特点,与彰显皇权无关,排除A项;材料没有提及唐律的严密性,排除B项;材料主要体现是尊卑分明,维护了家族的利益与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

2. 雍正时期废除贱籍制度,把世代相传的不属于士、农、工、商的贱民,“开豁”为民,编入户籍。雍正帝此举( )

A. 改变了户籍的管理职能 B. 便于加强中央集权

C. 确保了基层秩序稳定 D. 利于增加政府收入

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。依据本题主题干的设问词可知本题是推断题。依据材料时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。依据材料概括可知:贱民编入户籍,成为国家管理的居民,变为赋税征收的对象,利于增加政府收入,D项正确;此举不会改变户籍的管理职能,排除A项;材料未涉及中央和地方的关系,排除B项;确保了基层秩序的稳定,叙述过于绝对,不符合史实,排除C项。故选D项。

3. 贞观三年(629年),唐太宗针对“抽点中男入伍”的问题多次下发文书,时任门下省给事中的魏征始终“不肯署敕”。太宗即使当面讯问魏征,也无力改变其态度,只得作罢。这表明当时( )

A. 程序正义得到尊重 B. 君主权威遭到削弱

C. 三省分工较为明确 D. 施政强调以民为本

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料并结合所学可知,中书省负责起草政令,门下省负责审核政令,尚书省负责执行。但当政令不当,门下省可以驳回,故对于材料唐太宗签署的敕文,魏征不肯署敕,符合工作程序与职权,最终太宗只得作罢,合规程序得到落实,A项正确;唐朝中央实行三省六部制,君权得到强化,排除B项;材料体现的是门下省具有封驳权,并不是强调三省分工的明确,排除C项;材料并未体现施政强调以民为本,排除D项。故选A项。

4. 隋炀帝在长安建国门外置东、南、西、北四方馆,并各设使者一人,以接待周边少数民族,并与之贸易,每个使者署下设典护、叙职、叙仪、监府、监置。其中“监置掌安置其驼马船车,并纠察非违;互市监及副掌互市,参军事出入交易”。材料说明了隋炀帝时期( )

A 国家控制商业 B. 民族间贸易繁荣 C. 政府税收大增 D. 民间交易较频繁

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:隋炀帝时期(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:隋炀帝置四方馆接待周边少数民族,与之贸易,设置专门官员进行管理,说明民族间贸易繁荣,B项正确;材料只是说管理,不是控制商业,排除A项;材料未体现税收变化,排除C项;材料是关于民族间贸易的,不能得出民间交易的情况,排除D项。故选B项。

5. 1804年3月,法国颁布实施《法国民法典》,其保护资本主义私有制的不可侵犯性,还确认了自由平等的原则,民众在民法上是自由平等的。伴随着法国军队进入德意志、比利时、意大利北部等地,这部法典在欧洲得到大力推行。该法典的推行( )

A. 打击了欧洲国家的封建势力 B. 推动了法国大革命高潮的到来

C. 标志着法国大革命取得成功 D. 助推欧洲资产阶级革命的形势

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪初欧洲。根据材料可知,《法国民法典》随着拿破仑战争传入欧洲其他国家,并得到大力推行,这有利于《法国民法典》确立的保护私有财产、自由平等等原则在欧洲国家的传播与推广,有利于打击欧洲国家的封建势力,A项正确;法国大革命期间,以罗伯斯庇尔为首的雅各宾派掌握国家政权,标志着法国大革命推向高潮,排除B项;材料强调《法国民法典》的推广对欧洲产生的影响,与法国大革命无关,排除C项;《法国民法典》的传播打击了欧洲国家的封建势力,但没有助推欧洲资产阶级革命的形势,排除D项。故选A项。

6. 秦汉以后的历代王朝从中央到郡县再到乡里有一套层层隶属的行政系统。但越往基层,官僚越少。基层社会的众多公共事务由农户通过宗族或者村落来处理,即“民事民治”。这说明中国古代的基层治理( )

A. 存在严重的割据隐患 B. 长期遵循宗法制原则

C. 继承了原始民主传统 D. 体现了一定多元性

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦汉时期(中国)。由材料可知,秦汉以后的历代王朝在县以下社会治理中采取整齐划一的官僚化手段的情形较少,而依靠风俗各异的民间社会组织的情形较多,这反映出中国古代基层治理具有一定的多元特征,D项正确;县以下的宗族自治不足以形成严重的割据隐患,排除A项;地方宗族势力进行地方治理时不完全遵循宗法制原则,排除B项;材料信息与原始民主传统无关,排除C项。故选D项。

7. 《吕氏乡约》提出“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”四大纲目,也明确了道德惩罚的内容,如“犯义之过,其罚五百(轻者或损至四百三百)。不修之过及犯约之过,其罚一百(重者或增至四百三百)”等。这说明宋代乡约( )

A. 启迪了村民道德自觉自律 B. 建立了儒家式的美好乡村

C. 用封建宗法思想教化乡民 D. 政府推广逐渐与法律合流

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料可知,宋代《吕氏乡约》注重道德、礼俗和互助,也明确了道德惩罚的内容,这说明其具有道德教化的功能,启迪了村民道德自觉自律,A项正确;《吕氏乡约》是用来教化和规劝百姓的,材料未体现该乡约的影响,排除B项;宋代乡约用儒家思想教化乡民,“宗法思想”不符合材料主旨,排除C项;《吕氏乡约》并不是法律,未体现政府推广逐渐与法律合流,排除D项。故选A项。

8. 汉初军队分散于全国各地,首都内外却无重兵,为此武帝先后设立期门军、羽林军,羽林孤儿等中央常备军。这一变化( )

A. 使西汉皇权得到进一步的巩固

B. 旨在削弱各诸侯王的军权

C. 旨在为解决匈奴问题创造条件

D. 使西汉形成内重外轻格局

【答案】A

【解析】

【详解】依据材料“武帝先后设立期门军、羽林军,羽林孤儿等中央常备军”可知,中央常备军是为皇城服务,是为皇帝服务的,A项正确;材料未涉及削弱诸侯王的军权,排除B项;材料未涉及匈奴问题,排除C项;“内重外轻”表述错误,排除D项。故选A项。

9. 清代的《大清律例》和《六部则例》中规定:不仅雇工、佃户手工业者商人具有较完整的民事权利,即使改变身份的贱民也作为主体参加民事活动。这些规定反映出清代法

A. 具有民主主义色彩 B. 注重以人为本

C. 民事权利主体扩大 D. 体现重农抑商

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学知识可知,随着商品经济的发展,清代法律承认雇工、佃户、手工业者、商人等参加民事活动享有民事权利,说明清代民事权利主体有所扩大 ,C项正确;清代君主专制空前强化,仅承认社会成员参加民事活动不能说明其法制具有民主主义色彩,A项错误;只有对社会成员民事权利认可一项不能说明清代法律注重以人为本,B项错误;体现重农抑商与“商人具有较完整的民事权利”的规定不符,D项错误。

10. 清末翰林徐继儒《杨氏家谱·序》中说:“惟古者睦族之道以谱联之,……秦汉以降,宗法始废。晋宋洎唐,沿魏久品中正之法,谱系犹掌于官。其后此法又废,私家各自为谱以收其族。”材料中家谱由官修到私修的主要原因是

A. 宗法制的终结 B. 科举制的发展 C. 三省六部制的设立 D. 家族团结的需要

【答案】B

【解析】

【详解】试题分析:宗法制在西周末年遭到破坏,之后逐渐废除,故A项错误;材料“沿魏久品中正之法,谱系犹掌于官。其后此法又废”可见是科举制的发展在九品中正制之后,故B项正确;三省六部制的设立与家谱没有关系,故C项错误;家谱由官修到私修,都体现家族团结,不是变化的原因,故D项错误。

考点:古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·科举制

11. 中世纪时期西欧的封君封臣制度是

A. 社会动荡和自然经济的产物 B. 西欧奴隶制度解体的标志

C. 幕府制度建立和形成的标志 D. 伊斯兰教文化专制的结果

【答案】A

【解析】

【详解】根据所学知识可知,封君封臣制度是社会动荡和自然经济的产物,授予土地者为封君,领取土地者为封臣,封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役,A项正确;西欧封建社会主要特征是封君封臣制度、庄园与农奴制度,中世纪时期西欧的封君封臣制度不是西欧奴隶制度解体的标志,B项错误;幕府制度是古时日本一种权力曾一度凌驾于天皇之上的中央政府机构,不符合题意,C项错误;中世纪时期西欧属于基督教文化,而不是伊斯兰教文化,D项错误。

12. 对《中华民国临时约法》的理解正确和全面的是

①是中国历史上第一部资产阶级民主宪法性质的临时大法

②体现了三权分立的政治体制

③革命派想以此限制袁世凯的独裁

④具有反对封建专制制度的进步意义

A. ①② B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查的是1912年的《临时约法》的内容和作用,根据所学①是该宪法的性质②是内容③是目的④是意义,所以正确的是D项,排除ABC项。

13. 下列为1841-1871年间英国各产业产值占比情况简表。据此表可知,这一时期的英国

年份 1841 1861 1871

农业 22.3% 18.8% 15.3%

工业 48.5% 55.7% 54.6%

其他 29.2% 25.5% 30.1%

A. 最终确立工业资产阶级的主导地位 B. 重工业在工业中比重不断上升

C. 完成了从农业社会向工业社会的转变 D. 自由贸易成为英国的国策

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料,从1841年到1861年英国农业比重下降、工业比重上升,可以看出英国工业的发展,结合史实这一时期是第一次工业革命时期,英国完成了从农业社会向工业社会的转变,故C正确;根据图表,无法判断英国确立工业资产阶级的主导地位,故A排除;工业的比重上升,无法判断轻重工业的比重,故B排除;材料不涉及自由贸易政策,故D排除。

14. 在20世纪90年代,通过引进外资、成套设备发展进口替代和出口加工业,推动了我国高新技术产业的发展。与此同时,中国高新技术产业的平均利润率只有5.3%,其中电子及通信设备制造亚为5.8%,航空航天制造业为1.4%。这一情况

A. 推动国有企业改革加速发展 B. 说明国际经济技术竞争异常激烈

C. 暴露出自主创新不足的短板 D. 提升了中国企业在国际分工中的地位

【答案】C

【解析】

【详解】通过引进外资和技术设备,我国高新技术产业得到发展,但是由于缺乏自主的核心技术等原因导致利润率较低、国际竞争力不强,C正确;国企改革在1984年就已经全面展开,排除A;我国的高新技术产业利润较低,与国际经济技术竞争无关,排除B;高新技术利润低不利于我国企业在国际分工中地位的提升,排除D。

15. 下面为1909年湖南《永绥厅志》中的一则与玉米有关的记载。据此分析,这一状况( )

岁共出万余石,苗乡自食,并缩酒卖甚众,贫民做粑卖,村市熬糖做粉卖,每石十大官斗,现价易制钱一十二千文,较米每石十大官斗,现价少易制钱四千六百文

A. 推动了农民家庭副业的发展 B. 提高了农民生活水平

C. 阻碍了玉米的推广 D. 引发一系列社会危机

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据次题干的提示词,可知是影响题。时空是:1909年(中国)。根据材料可知,湖南《永绥厅志》记载当地玉米产量较高,除作为粮食食用外,还可以加工成其他商品,这推动了农民家庭副业的发展,A项正确;仅凭玉米种植的优点无法断定农民的生活水平提高,排除B项;玉米的产量高且用途广,有助于玉米的推广,排除C项;玉米等高产作物的引入缓解了清代日益紧张的人地矛盾,有利于缓解社会危机,排除D项。故选A项。

16. 发现美洲以来,许多诞生于动荡之中的宝藏就在新大陆和传统的欧洲大陆之间穿梭。美洲品种多样的植物更是别具一格。由印第安人培植的,对缓解世界粮食供应紧张,促进人口快速增长起重要作用的作物是

A. 马铃薯、玉米 B. 小麦、甘薯 C. 玉米、水稻 D. 烟草、可可

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料及所学知识可知,马铃薯和玉米是美洲作物,产量比较高,能够缓解世界粮食供应紧张状况,促进人口快速增长,故选A项;两河流域是最早培植小麦的地区,排除B项;水稻最早是由中国人培植的,排除C项;烟草和可可不能缓解世界粮食供应紧张状况及促进人口快速增长,排除D项。

二、材料分析题(本大题共52分,17题13分,18题13分,19题14分,20题12分)

17. 阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代宰相制度的演变过程

朝代 宰相职位名称

秦 丞相、相国

汉 相国、丞相、大司徒、大司马、大司空

隋 内史、纳言

唐 尚书令、纳言、内史令、中书令、侍中

宋 同中书门下平章事、左右仆射、太宰、少宰

元 中书令、左右丞相、平章政事

明初 中书左右丞相

——据黄本骥《历代职官表》整理

材料二 明初的中书省组织庞大,职权很重,这一部门远承古代的宰相制度,近袭元朝中书省“录军国重事”的旧制。胡惟庸案不过是一个偶发的事件。问题的实质在于,朱元璋对于中书省在自己执行皇权时造成掣肘和潜在的威胁,早就高度不满和戒备。洪武十一年(公元1378年)三月,明太祖下旨,“令奏事毋关白中书省”,明显的意图是要限制中书省的职权,但这还不能从制度上根本解决问题,矛盾仍然相继出现。洪武十三年,朱元璋因胡惟庸恃功骄纵,跋扈揽权,最终撤销中书省,废除宰相制。但是,事态的发展难以尽符主观愿望。首先是,以一个人的时间精力来驾驭一个封建大帝国国家机器的运转,是极难做到的。仅洪武十七年九月十四日到二十一日、八日之间,收到中央和地方各部门的奏件就有1660份,其中反映的事件共有3391件。要求皇帝一一亲自批答如此浩繁的章奏,一一裁决如此众多的事件,显然是不可能的。“密勿论思,不可无人”,设置一定形式的辅政机关仍然有必要。

——摘编自韦庆远柏桦《中国政治制度史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代宰相制度的演变特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明朝废除宰相制的原因,并评析中国古代宰相制度的“立”与“废”。

【答案】(1)演变特征:相权日趋削弱直至废除;从独相到群相再到兼相。

(2)原因:宰相制度妨碍君主专制统治;胡惟庸擅权,成为导火索。评析:宰相在我国封建社会中央集权制度内部可发挥双重作用:既可以辅佐皇帝,帮助皇帝处理政务,决策机要;也可能因权力过重而威胁君权,因而形成了君权与相权的矛盾。明太祖废除宰相制度固然可解决君相矛盾,但必然导致皇帝负担加重,军国大事均由皇帝个人裁决,难免偏颇、草率。皇帝独操权柄,固然有利于防止权臣专政,加强专制统治;但是缺少制约君权的机制,社稷的兴衰维系于皇帝个人素质,也不利于社会的进步与发展。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是古代(中国)。据材料一、二,并结合所学知识,秦朝设宰相称丞相或相国,西汉沿置丞相,与太尉、御史大夫合称三公,成为外朝机构,被排斥出决策机构,成为执行机构;西汉末,改宰相为大司徒,与大司马、大司空合称三司,宰相权力变小。隋唐实行三省六部制,实行多相制削弱宰相权力;宋朝时期,通过分化宰相的权力削弱相权加强皇权;明朝时,废除丞相制度,体现出中国古代相权日趋削弱直至废除、从独相到群相再到兼相的特点。

【小问2详解】

本题第一问是背景类材料分析题。时空是明朝(中国)。据材料二“问题实质在于,朱元璋对于中书省在自己执行皇权时造成掣肘和潜在的威胁,早就高度不满和戒备”,可得出宰相制度妨碍君主专制统治;据材料二“胡惟庸案不过是一个偶发的事件”,可得出胡惟庸擅权,成为导火索。

本题第二问是影响类材料分析题。时空是明朝(中国)。结合材料二和所学知识,从宰相制度建立时所起到的积极作用,说明宰相制度存在的有点,如既可以辅佐皇帝,帮助皇帝处理政务,决策机要;从宰相制度的设立对皇权的制约角度,说明可能因权力过重而威胁君权,因而形成了君权与相权的矛盾。明太祖废除丞相制度也有利有弊,利处是可以解决君相矛盾,但必然导致皇帝负担加重,军国大事均由皇帝个人裁决,难免偏颇、草率。皇帝独操权柄,固然有利于防止权臣专政,加强专制统治;但是缺少制约君权的机制,社稷的兴衰维系于皇帝个人素质,也不利于社会的进步与发展。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料1周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以统治东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古帝王之后于东方,以为周室的“藩屏”。

——赵光贤《周代社会辨析》

材料2廷尉李斯议曰:“今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。……”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——《史记·秦始皇本纪》

(1)材料1反映西周实行分封制度的原因是什么?并依据材料指出分封的主要对象。

(2)材料2中秦朝实行了什么制度?结合所学知识指出这种制度在当时的主要作用。

【答案】(1)原因:西周疆域广大、兵力单薄,不足以统治东方各族

对象:姬姓王族、功臣、先代贵族。

(2)制度:郡县制。

作用:秦朝通过郡县制,实现了对地方政权直接有效的控制。这套从中央到地方金字塔般统治机构的建立,把全国每个地方,每户人家都纳入国家政治体制之中。加强了中央集权,有利于巩固统一。秦朝形成的中央集权制度,奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用,且不断加强与完善。

【解析】

【详解】(1)根据材料“周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以镇压东方各族人民”即可概括西周实行分封制度的原因。分封对象可从对姬姓王族、功臣、先代贵族等进行分封。

(2)根据材料“今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县”可知秦朝在地方上实行郡县制;关于郡县制的作用,结合所学知识可从加强了中央集权、实现了对地方有效的控制,有利于巩固统一等方面思考作答。

19. 阅读下列材料,回答问题

材料一:近代工厂制兴起于18世纪70年代。1786年,奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗坍福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工厂,实行精细的劳动分工,他把制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以 装一便士罚款。”

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

材料二:在采掘、冶炼、纺织、建筑、运输、电气、煤气等传统产业部门劳作的产业工人,被称“蓝领”阶层。1973-1985年,美国的工业产量增加了近40%,而同期“蓝领”工人的人数却减少了大约500万。生产自动化的发展及知识密集型生产部门,催生了主要从事自动化作业管理的操纵按钮的“灰领”工人以及从事脑力劳动的“白领”工人。1980年,美国“白领”工人和“蓝领”工人的订比例是50:32。值得注意的是,银行出纳员、饭店旅馆的服务员、公共娱乐及卫生保健人员等不断增加,他们在整个就业人口中的比例,在美国,1950年就已经达到53.2%,1976年为65.7%。

——摘编自许平《当代西方国家社会分层变化分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国工厂生产的特点。

(2)根据材料二,指出美国工人结构的变化,并结合所学知识分析变化产生的原因。

【答案】(1)特点:采用机器生产;固定资本占总资产的比例高;劳动力高度集中(或规模大);分工更加精细;实行规范化管理。

(2)变化:传统的“蓝领”工人减少;“灰领”、 “白领”工人增加,超过“蓝领”工人;第三产业 (服务业)就业人员增长较快。

原因:科学技术的进步(第三次科技革命);第三产业的发展;公众生活和消费需求的提 高。

【解析】

【小问1详解】

特点:根据材料“从18世纪70年代到19 世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制的兴起 时期……”可分析得出采用机器生产;根据材料“……1786 年,奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200 镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑, 固定资本3916镑……”可分析得出固定资本占总资产的比例高;根据材料“……阿克莱特的克罗坍福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年 翻一倍,达到727人……”可分析得出劳动力高度集中(或规模大);根据材料“实行精细的劳动分工,他把制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成”可分析得出分工更加精细;根据材料“……18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:‘任何人如非 确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以一便士罚款”可分析得出实行规范化和制度化管理。

【小问2详解】

变化:根据材料“同期“蓝领”工人的人数却减少了大约500万”可知,传统的“蓝领”工人减少;根据材料“产自动化的发展及知识密集型生产部门,催生了主要从事自动化作业管理的操纵按钮的“灰领”工人以及从事脑力劳动的“白领”工人。”可知,“灰领”、“白领 “工人增加,超过“蓝领”工人;根据材料“值得注意的是,银行出纳员、饭店旅馆的服务员、 公共娱乐及卫生保健员的人数也在不断增加”可知,第三产业(服务业)就业人员增长较快。

原因:根据材料“生产自动化的发展催生了从事自动化作业管理,操纵按钮的‘灰领’工以及从事 脑力劳动的‘白领’工人”可知,科学技术的进步 (第三次科技革命);结合所学知识可知,第三产业的发展;根据所学知识可知,公众生活和消费需求的提高。

20. 结合所学知识,完成下列要求。

时间 16世纪 17世纪 18世纪 19世纪

中国

世界

在上表中选择一处上下对应的空白栏,填入同一时段的两个历史事件,并说明两者之间的相互关联与影响。(要求:填写史实准确,相互关联说明清晰,史论结合,观点正确)

【答案】示例一

时间 16世纪 17世纪 18世纪 19世纪

中国 管理濠境澳

世界 新航路开辟

澳门自古以来就是中国领土。明朝沿袭各代旧制,设香山县管辖濠境澳,建立行政机构,设市征税,管理海疆。

在新航路开辟的过程中,西班牙和葡萄牙利用掌握的先机,占据了欧洲至亚洲、美洲的最有利的航路,1533年葡萄牙人借口晒货,进入澳门。此后又贿赂清朝官员,得以在澳门定居,葡萄牙商人很快把澳门变成了海上贸易的中转站,把中国的生丝、瓷器等货品从澳门经印度运往欧洲,获得大量白银。当中国需要大量白银时,葡萄牙人又以澳门为据点,向中国输入大量白银。这进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展。

示例二

时间 16世纪 17世纪 18世纪 19世纪

中国 洋务运动

世界 第二次工业革命

19世纪初,人类社会进入了“蒸汽时代”,大机器生产迅速发展。19世纪中后期,电力成为补充、取代蒸汽机的新动力。欧美国家社会相对稳定,经济发展,新技术新发明层出不穷,社会面貌发生巨大变化。工业革命的扩展也极大加强了世界各地联系和各国之间的相互影响。

清朝统治集团中的一些有识之士,看到了西方国家的富足强大,提出借助“洋务”。达到“自强”“求富”的政策,以挽救清朝的颓势,掀起了“洋务运动”。洋务运动引进了资本主义国家新的军事和机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

【解析】

【详解】题目要求考生在每个世纪填写中国和世界两个历史事件,而且这两个历史需要有一定关系。考生需要结合所学知识,同时发生的同类或者相关的历史事件中选取。例如16世纪西方进行新航路开辟,此时中国虽然还在进行闭关锁国,但是明代隆庆年间实施隆庆开关,开放了一部分口岸进行海外贸易。新航路开辟西欧开始与中国直接贸易,中国产品出口西欧,大量白银流入中国。新航路开辟推动了欧洲的发展,大量白银流入中国也推动了中国商品经济的发展。17和18世纪西方都可以选取资产阶级革命,中国都可以选取君主专制加强,对比中西方政治制度对中国和西方的影响。进入19世纪可以选取西方工业革命和近代中国工业化发展进行对比,特别要注意西方工业革命以后,加紧对中国侵略,而正是由于西方的侵略,中国自然经济开始解体,清政府为了维护统治也开始洋务运动,兴办近代工业。

历史试题

(满分:100分 时间:75分钟)

一、单选题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1. 《唐律疏议》确认了以下量刑原则。这些原则( )

·尊长卑幼相犯,尊长犯卑幼者减免,卑幼犯尊长者加重。 ·夫、妻妾相犯,夫犯妻妾者减免,妻妾犯夫者加重……。 ·官僚贵族或系皇帝血亲、姻亲等,他们一旦犯罪,凡不在“十恶”之列,都享有“议、请、减、赎、当、免”的特权。

A. 彰显了皇权 B. 体现了唐律严密

C. 践行了礼制 D. 维护了家族利益

2. 雍正时期废除贱籍制度,把世代相传的不属于士、农、工、商的贱民,“开豁”为民,编入户籍。雍正帝此举( )

A. 改变了户籍的管理职能 B. 便于加强中央集权

C. 确保了基层秩序的稳定 D. 利于增加政府收入

3. 贞观三年(629年),唐太宗针对“抽点中男入伍”的问题多次下发文书,时任门下省给事中的魏征始终“不肯署敕”。太宗即使当面讯问魏征,也无力改变其态度,只得作罢。这表明当时( )

A. 程序正义得到尊重 B. 君主权威遭到削弱

C. 三省分工较为明确 D. 施政强调以民为本

4. 隋炀帝在长安建国门外置东、南、西、北四方馆,并各设使者一人,以接待周边少数民族,并与之贸易,每个使者署下设典护、叙职、叙仪、监府、监置。其中“监置掌安置其驼马船车,并纠察非违;互市监及副掌互市,参军事出入交易”。材料说明了隋炀帝时期( )

A 国家控制商业 B. 民族间贸易繁荣 C. 政府税收大增 D. 民间交易较频繁

5. 1804年3月,法国颁布实施《法国民法典》,其保护资本主义私有制的不可侵犯性,还确认了自由平等的原则,民众在民法上是自由平等的。伴随着法国军队进入德意志、比利时、意大利北部等地,这部法典在欧洲得到大力推行。该法典的推行( )

A. 打击了欧洲国家的封建势力 B. 推动了法国大革命高潮的到来

C. 标志着法国大革命取得成功 D. 助推欧洲资产阶级革命的形势

6. 秦汉以后的历代王朝从中央到郡县再到乡里有一套层层隶属的行政系统。但越往基层,官僚越少。基层社会的众多公共事务由农户通过宗族或者村落来处理,即“民事民治”。这说明中国古代的基层治理( )

A. 存在严重的割据隐患 B. 长期遵循宗法制原则

C. 继承了原始民主传统 D. 体现了一定的多元性

7. 《吕氏乡约》提出“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”四大纲目,也明确了道德惩罚的内容,如“犯义之过,其罚五百(轻者或损至四百三百)。不修之过及犯约之过,其罚一百(重者或增至四百三百)”等。这说明宋代乡约( )

A. 启迪了村民道德自觉自律 B. 建立了儒家式的美好乡村

C. 用封建宗法思想教化乡民 D. 政府推广逐渐与法律合流

8. 汉初军队分散于全国各地,首都内外却无重兵,为此武帝先后设立期门军、羽林军,羽林孤儿等中央常备军。这一变化( )

A. 使西汉皇权得到进一步的巩固

B. 旨在削弱各诸侯王的军权

C. 旨在为解决匈奴问题创造条件

D. 使西汉形成内重外轻格局

9. 清代的《大清律例》和《六部则例》中规定:不仅雇工、佃户手工业者商人具有较完整的民事权利,即使改变身份的贱民也作为主体参加民事活动。这些规定反映出清代法

A. 具有民主主义色彩 B. 注重以人为本

C. 民事权利主体扩大 D. 体现重农抑商

10. 清末翰林徐继儒《杨氏家谱·序》中说:“惟古者睦族之道以谱联之,……秦汉以降,宗法始废。晋宋洎唐,沿魏久品中正之法,谱系犹掌于官。其后此法又废,私家各自为谱以收其族。”材料中家谱由官修到私修的主要原因是

A. 宗法制的终结 B. 科举制的发展 C. 三省六部制的设立 D. 家族团结的需要

11. 中世纪时期西欧的封君封臣制度是

A. 社会动荡和自然经济的产物 B. 西欧奴隶制度解体的标志

C. 幕府制度建立和形成的标志 D. 伊斯兰教文化专制的结果

12. 对《中华民国临时约法》的理解正确和全面的是

①是中国历史上第一部资产阶级民主宪法性质的临时大法

②体现了三权分立的政治体制

③革命派想以此限制袁世凯的独裁

④具有反对封建专制制度的进步意义

A. ①② B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

13. 下列为1841-1871年间英国各产业产值占比情况简表。据此表可知,这一时期的英国

年份 1841 1861 1871

农业 22.3% 18.8% 15.3%

工业 48.5% 55.7% 54.6%

其他 29.2% 25.5% 30.1%

A. 最终确立工业资产阶级的主导地位 B. 重工业在工业中比重不断上升

C. 完成了从农业社会向工业社会的转变 D. 自由贸易成为英国的国策

14. 在20世纪90年代,通过引进外资、成套设备发展进口替代和出口加工业,推动了我国高新技术产业的发展。与此同时,中国高新技术产业的平均利润率只有5.3%,其中电子及通信设备制造亚为5.8%,航空航天制造业为1.4%。这一情况

A. 推动国有企业改革加速发展 B. 说明国际经济技术竞争异常激烈

C. 暴露出自主创新不足的短板 D. 提升了中国企业在国际分工中的地位

15. 下面为1909年湖南《永绥厅志》中的一则与玉米有关的记载。据此分析,这一状况( )

岁共出万余石,苗乡自食,并缩酒卖甚众,贫民做粑卖,村市熬糖做粉卖,每石十大官斗,现价易制钱一十二千文,较米每石十大官斗,现价少易制钱四千六百文

A. 推动了农民家庭副业的发展 B. 提高了农民生活水平

C. 阻碍了玉米的推广 D. 引发一系列社会危机

16. 发现美洲以来,许多诞生于动荡之中的宝藏就在新大陆和传统的欧洲大陆之间穿梭。美洲品种多样的植物更是别具一格。由印第安人培植的,对缓解世界粮食供应紧张,促进人口快速增长起重要作用的作物是

A. 马铃薯、玉米 B. 小麦、甘薯 C. 玉米、水稻 D. 烟草、可可

二、材料分析题(本大题共52分,17题13分,18题13分,19题14分,20题12分)

17. 阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代宰相制度的演变过程

朝代 宰相职位名称

秦 丞相、相国

汉 相国、丞相、大司徒、大司马、大司空

隋 内史、纳言

唐 尚书令、纳言、内史令、中书令、侍中

宋 同中书门下平章事、左右仆射、太宰、少宰

元 中书令、左右丞相、平章政事

明初 中书左右丞相

——据黄本骥《历代职官表》整理

材料二 明初的中书省组织庞大,职权很重,这一部门远承古代的宰相制度,近袭元朝中书省“录军国重事”的旧制。胡惟庸案不过是一个偶发的事件。问题的实质在于,朱元璋对于中书省在自己执行皇权时造成掣肘和潜在的威胁,早就高度不满和戒备。洪武十一年(公元1378年)三月,明太祖下旨,“令奏事毋关白中书省”,明显的意图是要限制中书省的职权,但这还不能从制度上根本解决问题,矛盾仍然相继出现。洪武十三年,朱元璋因胡惟庸恃功骄纵,跋扈揽权,最终撤销中书省,废除宰相制。但是,事态的发展难以尽符主观愿望。首先是,以一个人的时间精力来驾驭一个封建大帝国国家机器的运转,是极难做到的。仅洪武十七年九月十四日到二十一日、八日之间,收到中央和地方各部门的奏件就有1660份,其中反映的事件共有3391件。要求皇帝一一亲自批答如此浩繁的章奏,一一裁决如此众多的事件,显然是不可能的。“密勿论思,不可无人”,设置一定形式的辅政机关仍然有必要。

——摘编自韦庆远柏桦《中国政治制度史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代宰相制度的演变特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明朝废除宰相制的原因,并评析中国古代宰相制度的“立”与“废”。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料1周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以统治东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古帝王之后于东方,以为周室的“藩屏”。

——赵光贤《周代社会辨析》

材料2廷尉李斯议曰:“今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。……”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——《史记·秦始皇本纪》

(1)材料1反映西周实行分封制度的原因是什么?并依据材料指出分封的主要对象。

(2)材料2中秦朝实行了什么制度?结合所学知识指出这种制度在当时的主要作用。

19. 阅读下列材料,回答问题

材料一:近代工厂制兴起于18世纪70年代。1786年,奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗坍福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工厂,实行精细的劳动分工,他把制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以 装一便士罚款。”

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

材料二:在采掘、冶炼、纺织、建筑、运输、电气、煤气等传统产业部门劳作的产业工人,被称“蓝领”阶层。1973-1985年,美国的工业产量增加了近40%,而同期“蓝领”工人的人数却减少了大约500万。生产自动化的发展及知识密集型生产部门,催生了主要从事自动化作业管理的操纵按钮的“灰领”工人以及从事脑力劳动的“白领”工人。1980年,美国“白领”工人和“蓝领”工人的订比例是50:32。值得注意的是,银行出纳员、饭店旅馆的服务员、公共娱乐及卫生保健人员等不断增加,他们在整个就业人口中的比例,在美国,1950年就已经达到53.2%,1976年为65.7%。

——摘编自许平《当代西方国家社会分层变化分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国工厂生产的特点。

(2)根据材料二,指出美国工人结构变化,并结合所学知识分析变化产生的原因。

20. 结合所学知识,完成下列要求。

时间 16世纪 17世纪 18世纪 19世纪

中国

世界

在上表中选择一处上下对应的空白栏,填入同一时段的两个历史事件,并说明两者之间的相互关联与影响。(要求:填写史实准确,相互关联说明清晰,史论结合,观点正确)

天水一中2022级2023-2024学年度第二学期开学考试历史试题

(满分:100分 时间:75分钟)

一、单选题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1. 《唐律疏议》确认了以下量刑原则。这些原则( )

·尊长卑幼相犯,尊长犯卑幼者减免,卑幼犯尊长者加重。 ·夫、妻妾相犯,夫犯妻妾者减免,妻妾犯夫者加重……。 ·官僚贵族或系皇帝血亲、姻亲等,他们一旦犯罪,凡不在“十恶”之列,都享有“议、请、减、赎、当、免”的特权。

A. 彰显了皇权 B. 体现了唐律的严密

C. 践行了礼制 D. 维护了家族的利益

【答案】C

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。根据本题次题干的设问词,可知这是影响题、本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料可知,《唐律疏议》体现出礼法结合,尊卑分明的特点,C项正确;材料强调的是唐律的特点,与彰显皇权无关,排除A项;材料没有提及唐律的严密性,排除B项;材料主要体现是尊卑分明,维护了家族的利益与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

2. 雍正时期废除贱籍制度,把世代相传的不属于士、农、工、商的贱民,“开豁”为民,编入户籍。雍正帝此举( )

A. 改变了户籍的管理职能 B. 便于加强中央集权

C. 确保了基层秩序稳定 D. 利于增加政府收入

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。依据本题主题干的设问词可知本题是推断题。依据材料时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。依据材料概括可知:贱民编入户籍,成为国家管理的居民,变为赋税征收的对象,利于增加政府收入,D项正确;此举不会改变户籍的管理职能,排除A项;材料未涉及中央和地方的关系,排除B项;确保了基层秩序的稳定,叙述过于绝对,不符合史实,排除C项。故选D项。

3. 贞观三年(629年),唐太宗针对“抽点中男入伍”的问题多次下发文书,时任门下省给事中的魏征始终“不肯署敕”。太宗即使当面讯问魏征,也无力改变其态度,只得作罢。这表明当时( )

A. 程序正义得到尊重 B. 君主权威遭到削弱

C. 三省分工较为明确 D. 施政强调以民为本

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料并结合所学可知,中书省负责起草政令,门下省负责审核政令,尚书省负责执行。但当政令不当,门下省可以驳回,故对于材料唐太宗签署的敕文,魏征不肯署敕,符合工作程序与职权,最终太宗只得作罢,合规程序得到落实,A项正确;唐朝中央实行三省六部制,君权得到强化,排除B项;材料体现的是门下省具有封驳权,并不是强调三省分工的明确,排除C项;材料并未体现施政强调以民为本,排除D项。故选A项。

4. 隋炀帝在长安建国门外置东、南、西、北四方馆,并各设使者一人,以接待周边少数民族,并与之贸易,每个使者署下设典护、叙职、叙仪、监府、监置。其中“监置掌安置其驼马船车,并纠察非违;互市监及副掌互市,参军事出入交易”。材料说明了隋炀帝时期( )

A 国家控制商业 B. 民族间贸易繁荣 C. 政府税收大增 D. 民间交易较频繁

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:隋炀帝时期(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:隋炀帝置四方馆接待周边少数民族,与之贸易,设置专门官员进行管理,说明民族间贸易繁荣,B项正确;材料只是说管理,不是控制商业,排除A项;材料未体现税收变化,排除C项;材料是关于民族间贸易的,不能得出民间交易的情况,排除D项。故选B项。

5. 1804年3月,法国颁布实施《法国民法典》,其保护资本主义私有制的不可侵犯性,还确认了自由平等的原则,民众在民法上是自由平等的。伴随着法国军队进入德意志、比利时、意大利北部等地,这部法典在欧洲得到大力推行。该法典的推行( )

A. 打击了欧洲国家的封建势力 B. 推动了法国大革命高潮的到来

C. 标志着法国大革命取得成功 D. 助推欧洲资产阶级革命的形势

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:19世纪初欧洲。根据材料可知,《法国民法典》随着拿破仑战争传入欧洲其他国家,并得到大力推行,这有利于《法国民法典》确立的保护私有财产、自由平等等原则在欧洲国家的传播与推广,有利于打击欧洲国家的封建势力,A项正确;法国大革命期间,以罗伯斯庇尔为首的雅各宾派掌握国家政权,标志着法国大革命推向高潮,排除B项;材料强调《法国民法典》的推广对欧洲产生的影响,与法国大革命无关,排除C项;《法国民法典》的传播打击了欧洲国家的封建势力,但没有助推欧洲资产阶级革命的形势,排除D项。故选A项。

6. 秦汉以后的历代王朝从中央到郡县再到乡里有一套层层隶属的行政系统。但越往基层,官僚越少。基层社会的众多公共事务由农户通过宗族或者村落来处理,即“民事民治”。这说明中国古代的基层治理( )

A. 存在严重的割据隐患 B. 长期遵循宗法制原则

C. 继承了原始民主传统 D. 体现了一定多元性

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦汉时期(中国)。由材料可知,秦汉以后的历代王朝在县以下社会治理中采取整齐划一的官僚化手段的情形较少,而依靠风俗各异的民间社会组织的情形较多,这反映出中国古代基层治理具有一定的多元特征,D项正确;县以下的宗族自治不足以形成严重的割据隐患,排除A项;地方宗族势力进行地方治理时不完全遵循宗法制原则,排除B项;材料信息与原始民主传统无关,排除C项。故选D项。

7. 《吕氏乡约》提出“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤”四大纲目,也明确了道德惩罚的内容,如“犯义之过,其罚五百(轻者或损至四百三百)。不修之过及犯约之过,其罚一百(重者或增至四百三百)”等。这说明宋代乡约( )

A. 启迪了村民道德自觉自律 B. 建立了儒家式的美好乡村

C. 用封建宗法思想教化乡民 D. 政府推广逐渐与法律合流

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料可知,宋代《吕氏乡约》注重道德、礼俗和互助,也明确了道德惩罚的内容,这说明其具有道德教化的功能,启迪了村民道德自觉自律,A项正确;《吕氏乡约》是用来教化和规劝百姓的,材料未体现该乡约的影响,排除B项;宋代乡约用儒家思想教化乡民,“宗法思想”不符合材料主旨,排除C项;《吕氏乡约》并不是法律,未体现政府推广逐渐与法律合流,排除D项。故选A项。

8. 汉初军队分散于全国各地,首都内外却无重兵,为此武帝先后设立期门军、羽林军,羽林孤儿等中央常备军。这一变化( )

A. 使西汉皇权得到进一步的巩固

B. 旨在削弱各诸侯王的军权

C. 旨在为解决匈奴问题创造条件

D. 使西汉形成内重外轻格局

【答案】A

【解析】

【详解】依据材料“武帝先后设立期门军、羽林军,羽林孤儿等中央常备军”可知,中央常备军是为皇城服务,是为皇帝服务的,A项正确;材料未涉及削弱诸侯王的军权,排除B项;材料未涉及匈奴问题,排除C项;“内重外轻”表述错误,排除D项。故选A项。

9. 清代的《大清律例》和《六部则例》中规定:不仅雇工、佃户手工业者商人具有较完整的民事权利,即使改变身份的贱民也作为主体参加民事活动。这些规定反映出清代法

A. 具有民主主义色彩 B. 注重以人为本

C. 民事权利主体扩大 D. 体现重农抑商

【答案】C

【解析】

【详解】根据所学知识可知,随着商品经济的发展,清代法律承认雇工、佃户、手工业者、商人等参加民事活动享有民事权利,说明清代民事权利主体有所扩大 ,C项正确;清代君主专制空前强化,仅承认社会成员参加民事活动不能说明其法制具有民主主义色彩,A项错误;只有对社会成员民事权利认可一项不能说明清代法律注重以人为本,B项错误;体现重农抑商与“商人具有较完整的民事权利”的规定不符,D项错误。

10. 清末翰林徐继儒《杨氏家谱·序》中说:“惟古者睦族之道以谱联之,……秦汉以降,宗法始废。晋宋洎唐,沿魏久品中正之法,谱系犹掌于官。其后此法又废,私家各自为谱以收其族。”材料中家谱由官修到私修的主要原因是

A. 宗法制的终结 B. 科举制的发展 C. 三省六部制的设立 D. 家族团结的需要

【答案】B

【解析】

【详解】试题分析:宗法制在西周末年遭到破坏,之后逐渐废除,故A项错误;材料“沿魏久品中正之法,谱系犹掌于官。其后此法又废”可见是科举制的发展在九品中正制之后,故B项正确;三省六部制的设立与家谱没有关系,故C项错误;家谱由官修到私修,都体现家族团结,不是变化的原因,故D项错误。

考点:古代中国的政治制度·汉到元政治制度的演变·科举制

11. 中世纪时期西欧的封君封臣制度是

A. 社会动荡和自然经济的产物 B. 西欧奴隶制度解体的标志

C. 幕府制度建立和形成的标志 D. 伊斯兰教文化专制的结果

【答案】A

【解析】

【详解】根据所学知识可知,封君封臣制度是社会动荡和自然经济的产物,授予土地者为封君,领取土地者为封臣,封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役,A项正确;西欧封建社会主要特征是封君封臣制度、庄园与农奴制度,中世纪时期西欧的封君封臣制度不是西欧奴隶制度解体的标志,B项错误;幕府制度是古时日本一种权力曾一度凌驾于天皇之上的中央政府机构,不符合题意,C项错误;中世纪时期西欧属于基督教文化,而不是伊斯兰教文化,D项错误。

12. 对《中华民国临时约法》的理解正确和全面的是

①是中国历史上第一部资产阶级民主宪法性质的临时大法

②体现了三权分立的政治体制

③革命派想以此限制袁世凯的独裁

④具有反对封建专制制度的进步意义

A. ①② B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查的是1912年的《临时约法》的内容和作用,根据所学①是该宪法的性质②是内容③是目的④是意义,所以正确的是D项,排除ABC项。

13. 下列为1841-1871年间英国各产业产值占比情况简表。据此表可知,这一时期的英国

年份 1841 1861 1871

农业 22.3% 18.8% 15.3%

工业 48.5% 55.7% 54.6%

其他 29.2% 25.5% 30.1%

A. 最终确立工业资产阶级的主导地位 B. 重工业在工业中比重不断上升

C. 完成了从农业社会向工业社会的转变 D. 自由贸易成为英国的国策

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料,从1841年到1861年英国农业比重下降、工业比重上升,可以看出英国工业的发展,结合史实这一时期是第一次工业革命时期,英国完成了从农业社会向工业社会的转变,故C正确;根据图表,无法判断英国确立工业资产阶级的主导地位,故A排除;工业的比重上升,无法判断轻重工业的比重,故B排除;材料不涉及自由贸易政策,故D排除。

14. 在20世纪90年代,通过引进外资、成套设备发展进口替代和出口加工业,推动了我国高新技术产业的发展。与此同时,中国高新技术产业的平均利润率只有5.3%,其中电子及通信设备制造亚为5.8%,航空航天制造业为1.4%。这一情况

A. 推动国有企业改革加速发展 B. 说明国际经济技术竞争异常激烈

C. 暴露出自主创新不足的短板 D. 提升了中国企业在国际分工中的地位

【答案】C

【解析】

【详解】通过引进外资和技术设备,我国高新技术产业得到发展,但是由于缺乏自主的核心技术等原因导致利润率较低、国际竞争力不强,C正确;国企改革在1984年就已经全面展开,排除A;我国的高新技术产业利润较低,与国际经济技术竞争无关,排除B;高新技术利润低不利于我国企业在国际分工中地位的提升,排除D。

15. 下面为1909年湖南《永绥厅志》中的一则与玉米有关的记载。据此分析,这一状况( )

岁共出万余石,苗乡自食,并缩酒卖甚众,贫民做粑卖,村市熬糖做粉卖,每石十大官斗,现价易制钱一十二千文,较米每石十大官斗,现价少易制钱四千六百文

A. 推动了农民家庭副业的发展 B. 提高了农民生活水平

C. 阻碍了玉米的推广 D. 引发一系列社会危机

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据次题干的提示词,可知是影响题。时空是:1909年(中国)。根据材料可知,湖南《永绥厅志》记载当地玉米产量较高,除作为粮食食用外,还可以加工成其他商品,这推动了农民家庭副业的发展,A项正确;仅凭玉米种植的优点无法断定农民的生活水平提高,排除B项;玉米的产量高且用途广,有助于玉米的推广,排除C项;玉米等高产作物的引入缓解了清代日益紧张的人地矛盾,有利于缓解社会危机,排除D项。故选A项。

16. 发现美洲以来,许多诞生于动荡之中的宝藏就在新大陆和传统的欧洲大陆之间穿梭。美洲品种多样的植物更是别具一格。由印第安人培植的,对缓解世界粮食供应紧张,促进人口快速增长起重要作用的作物是

A. 马铃薯、玉米 B. 小麦、甘薯 C. 玉米、水稻 D. 烟草、可可

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料及所学知识可知,马铃薯和玉米是美洲作物,产量比较高,能够缓解世界粮食供应紧张状况,促进人口快速增长,故选A项;两河流域是最早培植小麦的地区,排除B项;水稻最早是由中国人培植的,排除C项;烟草和可可不能缓解世界粮食供应紧张状况及促进人口快速增长,排除D项。

二、材料分析题(本大题共52分,17题13分,18题13分,19题14分,20题12分)

17. 阅读材料,回答问题。

材料一 中国古代宰相制度的演变过程

朝代 宰相职位名称

秦 丞相、相国

汉 相国、丞相、大司徒、大司马、大司空

隋 内史、纳言

唐 尚书令、纳言、内史令、中书令、侍中

宋 同中书门下平章事、左右仆射、太宰、少宰

元 中书令、左右丞相、平章政事

明初 中书左右丞相

——据黄本骥《历代职官表》整理

材料二 明初的中书省组织庞大,职权很重,这一部门远承古代的宰相制度,近袭元朝中书省“录军国重事”的旧制。胡惟庸案不过是一个偶发的事件。问题的实质在于,朱元璋对于中书省在自己执行皇权时造成掣肘和潜在的威胁,早就高度不满和戒备。洪武十一年(公元1378年)三月,明太祖下旨,“令奏事毋关白中书省”,明显的意图是要限制中书省的职权,但这还不能从制度上根本解决问题,矛盾仍然相继出现。洪武十三年,朱元璋因胡惟庸恃功骄纵,跋扈揽权,最终撤销中书省,废除宰相制。但是,事态的发展难以尽符主观愿望。首先是,以一个人的时间精力来驾驭一个封建大帝国国家机器的运转,是极难做到的。仅洪武十七年九月十四日到二十一日、八日之间,收到中央和地方各部门的奏件就有1660份,其中反映的事件共有3391件。要求皇帝一一亲自批答如此浩繁的章奏,一一裁决如此众多的事件,显然是不可能的。“密勿论思,不可无人”,设置一定形式的辅政机关仍然有必要。

——摘编自韦庆远柏桦《中国政治制度史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代宰相制度的演变特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明朝废除宰相制的原因,并评析中国古代宰相制度的“立”与“废”。

【答案】(1)演变特征:相权日趋削弱直至废除;从独相到群相再到兼相。

(2)原因:宰相制度妨碍君主专制统治;胡惟庸擅权,成为导火索。评析:宰相在我国封建社会中央集权制度内部可发挥双重作用:既可以辅佐皇帝,帮助皇帝处理政务,决策机要;也可能因权力过重而威胁君权,因而形成了君权与相权的矛盾。明太祖废除宰相制度固然可解决君相矛盾,但必然导致皇帝负担加重,军国大事均由皇帝个人裁决,难免偏颇、草率。皇帝独操权柄,固然有利于防止权臣专政,加强专制统治;但是缺少制约君权的机制,社稷的兴衰维系于皇帝个人素质,也不利于社会的进步与发展。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是古代(中国)。据材料一、二,并结合所学知识,秦朝设宰相称丞相或相国,西汉沿置丞相,与太尉、御史大夫合称三公,成为外朝机构,被排斥出决策机构,成为执行机构;西汉末,改宰相为大司徒,与大司马、大司空合称三司,宰相权力变小。隋唐实行三省六部制,实行多相制削弱宰相权力;宋朝时期,通过分化宰相的权力削弱相权加强皇权;明朝时,废除丞相制度,体现出中国古代相权日趋削弱直至废除、从独相到群相再到兼相的特点。

【小问2详解】

本题第一问是背景类材料分析题。时空是明朝(中国)。据材料二“问题实质在于,朱元璋对于中书省在自己执行皇权时造成掣肘和潜在的威胁,早就高度不满和戒备”,可得出宰相制度妨碍君主专制统治;据材料二“胡惟庸案不过是一个偶发的事件”,可得出胡惟庸擅权,成为导火索。

本题第二问是影响类材料分析题。时空是明朝(中国)。结合材料二和所学知识,从宰相制度建立时所起到的积极作用,说明宰相制度存在的有点,如既可以辅佐皇帝,帮助皇帝处理政务,决策机要;从宰相制度的设立对皇权的制约角度,说明可能因权力过重而威胁君权,因而形成了君权与相权的矛盾。明太祖废除丞相制度也有利有弊,利处是可以解决君相矛盾,但必然导致皇帝负担加重,军国大事均由皇帝个人裁决,难免偏颇、草率。皇帝独操权柄,固然有利于防止权臣专政,加强专制统治;但是缺少制约君权的机制,社稷的兴衰维系于皇帝个人素质,也不利于社会的进步与发展。

18. 阅读下列材料,回答问题。

材料1周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以统治东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古帝王之后于东方,以为周室的“藩屏”。

——赵光贤《周代社会辨析》

材料2廷尉李斯议曰:“今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。……”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”

——《史记·秦始皇本纪》

(1)材料1反映西周实行分封制度的原因是什么?并依据材料指出分封的主要对象。

(2)材料2中秦朝实行了什么制度?结合所学知识指出这种制度在当时的主要作用。

【答案】(1)原因:西周疆域广大、兵力单薄,不足以统治东方各族

对象:姬姓王族、功臣、先代贵族。

(2)制度:郡县制。

作用:秦朝通过郡县制,实现了对地方政权直接有效的控制。这套从中央到地方金字塔般统治机构的建立,把全国每个地方,每户人家都纳入国家政治体制之中。加强了中央集权,有利于巩固统一。秦朝形成的中央集权制度,奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用,且不断加强与完善。

【解析】

【详解】(1)根据材料“周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以镇压东方各族人民”即可概括西周实行分封制度的原因。分封对象可从对姬姓王族、功臣、先代贵族等进行分封。

(2)根据材料“今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县”可知秦朝在地方上实行郡县制;关于郡县制的作用,结合所学知识可从加强了中央集权、实现了对地方有效的控制,有利于巩固统一等方面思考作答。

19. 阅读下列材料,回答问题

材料一:近代工厂制兴起于18世纪70年代。1786年,奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑,固定资本3916镑。阿克莱特的克罗坍福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。1769年,乔赛亚·韦奇伍德开办埃特鲁利亚陶瓷工厂,实行精细的劳动分工,他把制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以 装一便士罚款。”

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

材料二:在采掘、冶炼、纺织、建筑、运输、电气、煤气等传统产业部门劳作的产业工人,被称“蓝领”阶层。1973-1985年,美国的工业产量增加了近40%,而同期“蓝领”工人的人数却减少了大约500万。生产自动化的发展及知识密集型生产部门,催生了主要从事自动化作业管理的操纵按钮的“灰领”工人以及从事脑力劳动的“白领”工人。1980年,美国“白领”工人和“蓝领”工人的订比例是50:32。值得注意的是,银行出纳员、饭店旅馆的服务员、公共娱乐及卫生保健人员等不断增加,他们在整个就业人口中的比例,在美国,1950年就已经达到53.2%,1976年为65.7%。

——摘编自许平《当代西方国家社会分层变化分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国工厂生产的特点。

(2)根据材料二,指出美国工人结构的变化,并结合所学知识分析变化产生的原因。

【答案】(1)特点:采用机器生产;固定资本占总资产的比例高;劳动力高度集中(或规模大);分工更加精细;实行规范化管理。

(2)变化:传统的“蓝领”工人减少;“灰领”、 “白领”工人增加,超过“蓝领”工人;第三产业 (服务业)就业人员增长较快。

原因:科学技术的进步(第三次科技革命);第三产业的发展;公众生活和消费需求的提 高。

【解析】

【小问1详解】

特点:根据材料“从18世纪70年代到19 世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制的兴起 时期……”可分析得出采用机器生产;根据材料“……1786 年,奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4200 镑,固定资本3789镑;1789年总资产5421镑, 固定资本3916镑……”可分析得出固定资本占总资产的比例高;根据材料“……阿克莱特的克罗坍福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年 翻一倍,达到727人……”可分析得出劳动力高度集中(或规模大);根据材料“实行精细的劳动分工,他把制陶流程分成几十道专门工序,分别由专人完成”可分析得出分工更加精细;根据材料“……18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:‘任何人如非 确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以一便士罚款”可分析得出实行规范化和制度化管理。

【小问2详解】

变化:根据材料“同期“蓝领”工人的人数却减少了大约500万”可知,传统的“蓝领”工人减少;根据材料“产自动化的发展及知识密集型生产部门,催生了主要从事自动化作业管理的操纵按钮的“灰领”工人以及从事脑力劳动的“白领”工人。”可知,“灰领”、“白领 “工人增加,超过“蓝领”工人;根据材料“值得注意的是,银行出纳员、饭店旅馆的服务员、 公共娱乐及卫生保健员的人数也在不断增加”可知,第三产业(服务业)就业人员增长较快。

原因:根据材料“生产自动化的发展催生了从事自动化作业管理,操纵按钮的‘灰领’工以及从事 脑力劳动的‘白领’工人”可知,科学技术的进步 (第三次科技革命);结合所学知识可知,第三产业的发展;根据所学知识可知,公众生活和消费需求的提高。

20. 结合所学知识,完成下列要求。

时间 16世纪 17世纪 18世纪 19世纪

中国

世界

在上表中选择一处上下对应的空白栏,填入同一时段的两个历史事件,并说明两者之间的相互关联与影响。(要求:填写史实准确,相互关联说明清晰,史论结合,观点正确)

【答案】示例一

时间 16世纪 17世纪 18世纪 19世纪

中国 管理濠境澳

世界 新航路开辟

澳门自古以来就是中国领土。明朝沿袭各代旧制,设香山县管辖濠境澳,建立行政机构,设市征税,管理海疆。

在新航路开辟的过程中,西班牙和葡萄牙利用掌握的先机,占据了欧洲至亚洲、美洲的最有利的航路,1533年葡萄牙人借口晒货,进入澳门。此后又贿赂清朝官员,得以在澳门定居,葡萄牙商人很快把澳门变成了海上贸易的中转站,把中国的生丝、瓷器等货品从澳门经印度运往欧洲,获得大量白银。当中国需要大量白银时,葡萄牙人又以澳门为据点,向中国输入大量白银。这进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展。

示例二

时间 16世纪 17世纪 18世纪 19世纪

中国 洋务运动

世界 第二次工业革命

19世纪初,人类社会进入了“蒸汽时代”,大机器生产迅速发展。19世纪中后期,电力成为补充、取代蒸汽机的新动力。欧美国家社会相对稳定,经济发展,新技术新发明层出不穷,社会面貌发生巨大变化。工业革命的扩展也极大加强了世界各地联系和各国之间的相互影响。

清朝统治集团中的一些有识之士,看到了西方国家的富足强大,提出借助“洋务”。达到“自强”“求富”的政策,以挽救清朝的颓势,掀起了“洋务运动”。洋务运动引进了资本主义国家新的军事和机器生产技术,是中国早期现代化的尝试。

【解析】

【详解】题目要求考生在每个世纪填写中国和世界两个历史事件,而且这两个历史需要有一定关系。考生需要结合所学知识,同时发生的同类或者相关的历史事件中选取。例如16世纪西方进行新航路开辟,此时中国虽然还在进行闭关锁国,但是明代隆庆年间实施隆庆开关,开放了一部分口岸进行海外贸易。新航路开辟西欧开始与中国直接贸易,中国产品出口西欧,大量白银流入中国。新航路开辟推动了欧洲的发展,大量白银流入中国也推动了中国商品经济的发展。17和18世纪西方都可以选取资产阶级革命,中国都可以选取君主专制加强,对比中西方政治制度对中国和西方的影响。进入19世纪可以选取西方工业革命和近代中国工业化发展进行对比,特别要注意西方工业革命以后,加紧对中国侵略,而正是由于西方的侵略,中国自然经济开始解体,清政府为了维护统治也开始洋务运动,兴办近代工业。

同课章节目录