高中语文北京版选修一2.6《崤之战》课件(27张)

文档属性

| 名称 | 高中语文北京版选修一2.6《崤之战》课件(27张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 262.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

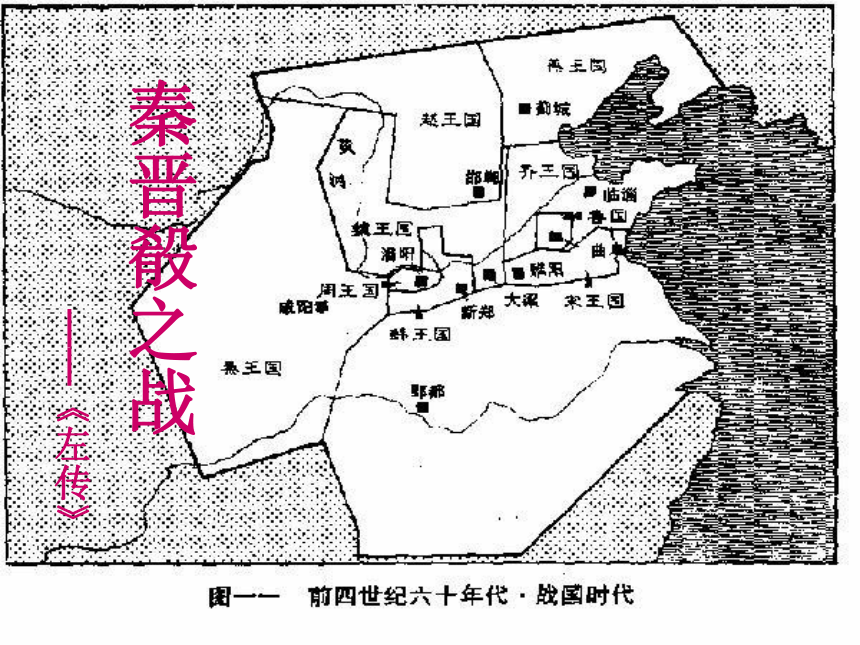

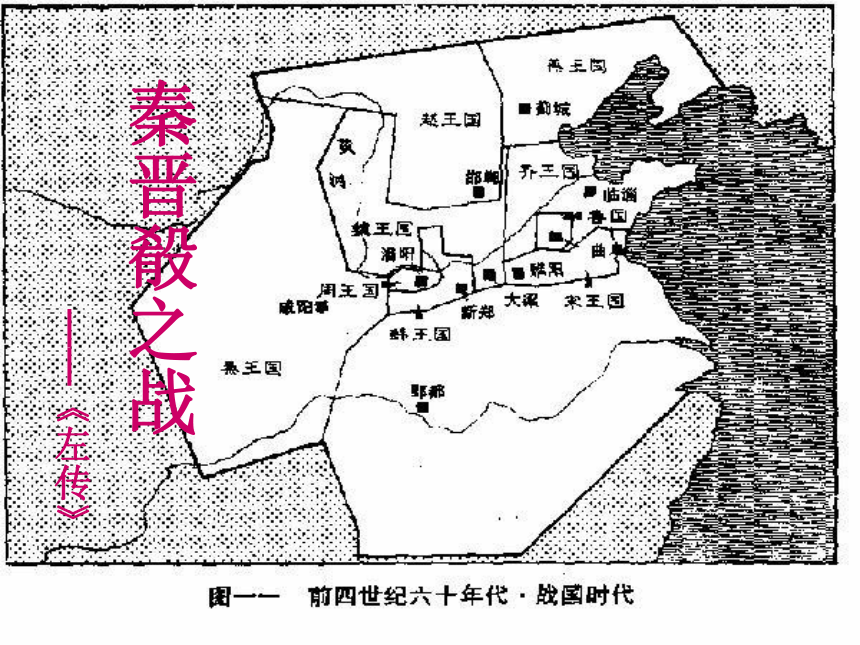

课件27张PPT。秦晋殽之战

——《左传》春秋三传:春秋左氏传

春秋公羊传

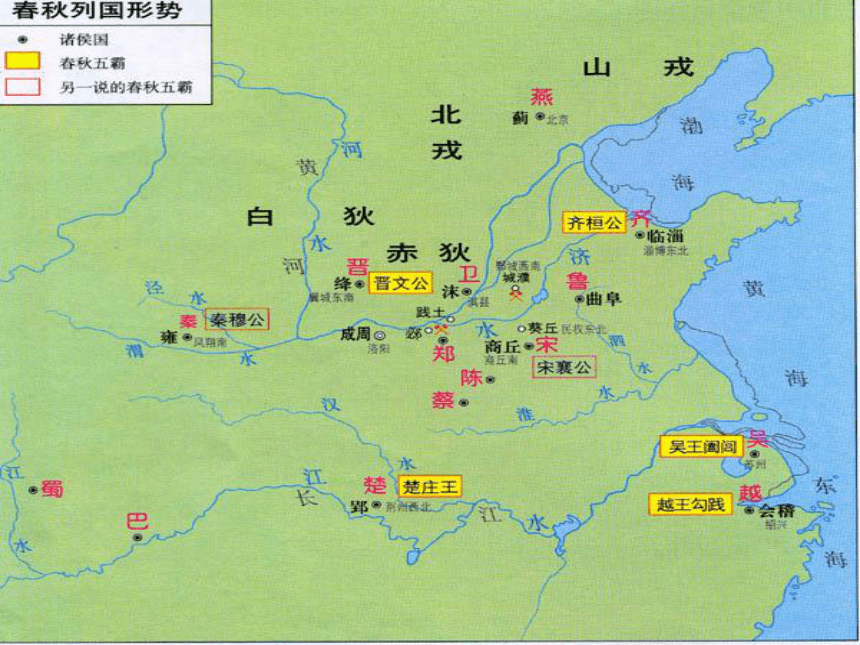

春秋榖梁传联系初中时学过的《曹刿论战》看,《左传》写战争有怎样一个突出的特点?重在写人物议战,不着重写交战情景。 战争背景: 首先是秦、晋这两个大国的关系在春秋时代是颇为特殊的。它们为了各自的利益结成联盟,又用“联姻”的形式来巩固这个联盟。秦穆公的夫人是晋献公的女儿,晋文公(名重耳)、晋惠公(名夷吾)的姐姐,秦穆公后来又把自己的女儿先是嫁给晋惠公的太子围(晋怀公),后又嫁给晋文公。 晋献公晚年因为听信宠妃骊姬的谗言,逼迫太子申生自杀,当时尚是“公子”的晋文公、晋惠公也被迫流亡国外。晋献公死后,晋国局势混乱,晋惠公和晋文公都先后依靠秦国的力量回国为君。秦穆公这样做,表面上是出于姻亲关系,实际上是要建立自己在中原的霸主地位。 晋惠公由于背信弃义,没有处理好跟秦国的关系,联盟曾一度破裂。晋怀公是在秦国以太子身份为“质”时,抛弃秦穆公的女儿,逃回晋国继位为君的,双方关系更坏。也就是在这种情况下,在外流亡了19年的晋文公才得以借助秦国的力量回国争夺君位。 晋文公因为强调不忘秦国的恩惠,跟秦国的关系处理得相当好。但随着他打出尊王拥周的旗号,在城濮之战中打败南方的强楚,使晋国一跃而成为中原霸主,秦晋双方争夺中原霸权的矛盾就逐步激化起来,以致在“殽之战”的前二年,秦晋联合,围攻依附楚国的郑国的时候,秦穆公竟背着晋国,单独与郑结盟,并留下杞子等人助郑防守,以对付晋国。由于晋文公强调不要忘记秦穆公对他的恩惠,双方当时才未发生战争。一旦文公去世,这场争夺中原霸权的战争就不可避免地爆发了。由此可见,在这场战争中,秦晋双方都无正义可言,正义只属于郑国。

蹇叔的道理说得那么透彻,为什么秦穆公硬是拒不接受? 在“殽之战”的前二年,秦晋联合伐郑,秦穆公单独与郑结盟,解围而去后,晋文公曾逼郑投降,迫使郑文公立了亲晋的公子兰为太子,才撤兵而去。晋文公去世时,郑文公也刚刚去世,公子兰继位为郑君,是为郑穆公。 面对这一情势,秦穆公担心郑穆公的亲晋势必危及秦国在郑国的利益,杞子等人不可能长期戍守郑国都城的北门,加上错误的估计了晋国新值国丧,一定无暇外顾的局势,就认为应抓紧时机袭郑,错过了机会,就会永远丧失争霸中原的机会。 这种担心,就使秦穆公利令智昏,听不进蹇叔的意见,作出悍然出兵袭郑的错误决策。了解这一点,对于我们认识社会现象是有好处的。因为担心失去时机,从而利令智昏,作出错误的判断、决断、决策的情况,是无论古今,都会经常发生的。文言知识整理:一、词类活用:

1、名词作动词:

(1)若潜师以来:发兵

(2)秦师遂东:向东出发

(3)左右免胄而下:下车步行

(4)不以累臣衅鼓 :用绳子捆绑

(5)则束载、厉兵、秣马矣:磨砺

(6)子墨衰绖:染黑(7)遂墨以葬文公:穿黑色衣服

(8)晋于是始墨:同上

(9)秦伯素服郊次:穿素服

(10)武夫力而拘诸原:竭尽全力

2、名词作状语:

(1)秦伯素服郊次:在郊外3、形容词作名词:

(1)劳师以袭远:远方的国家

(2)入险而脱:险要的地方

4、动词用作名词:

(1)则束载、厉兵、秣马矣:装载之物

5、为动用法:

(1)秦不哀吾丧:为……哀伤

6 、使动用法:

(1)劳师以袭远:使……劳累

(2)而以贪勤民:使……劳

(3)彼实构吾二君:使……结怨

(4)以逞寡君之志:使……满意

(5)孤违蹇叔,以辱二三子:使……受辱

二、通假字:(1)其北陵,文王之所辟风雨也:避

(2)以间敝邑:闲

(3)寡君若得而食之不厌:餍

(4)堕军实而长寇雠:隳

(5)君之惠,不以累臣衅鼓:缧

(6)乡师而哭:向

(7)则束载、厉兵、秣马矣:砺

(8)使阳处父追之:甫 三、特殊句式: 1、宾语前置句: 尔何知!

2、定语后置句:牛十二

3、介词结构后置:

(1)使出师于东门之外

(2)郑商人弦高将市于周

(3)吾子淹久于敝邑

(4)败秦师于殽

(5)使归就戮于秦4.判断句

其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王

之所辟风雨也。

一日纵敌,数世之患也 .

5.省略句

使(之)出师于东门之外。

(阳处父 )释左骖,以公命赠孟明。

四.固定句式远主备之,无乃不可乎?

恐怕…..吧(表示反问)

何施之为?

为什么…呢(表疑问)五:常见虚词.以

(1)劳师以袭远

(2)以乘韦先,牛十二犒师

(3)遂墨以葬文公

(4)孤违蹇叔,以辱二三子

(5)且吾不以一 掩大德 为 (1)师之所为,郑必知之

(2)为吾子之将行也 (3)为从者之淹 (4)何施之为 (5)莱驹为右 焉 (1)公辞焉

(2) 有二陵焉 (3)余收尔骨焉

(4)君何辱讨焉

(5)击之,必大揭焉.其 (1)郑人使我掌其北门之管 (2)吾见师之出而不见其人也

(3)其南陵,夏后皋之墓也 (4)吾子取其麋鹿 (5)余其还也 (6)其为死君乎 而

勤而无所.

吾见师之出而不见其入也!

蹇叔之子与师,哭而送之 .

秦伯素服郊次,乡师而哭.

——《左传》春秋三传:春秋左氏传

春秋公羊传

春秋榖梁传联系初中时学过的《曹刿论战》看,《左传》写战争有怎样一个突出的特点?重在写人物议战,不着重写交战情景。 战争背景: 首先是秦、晋这两个大国的关系在春秋时代是颇为特殊的。它们为了各自的利益结成联盟,又用“联姻”的形式来巩固这个联盟。秦穆公的夫人是晋献公的女儿,晋文公(名重耳)、晋惠公(名夷吾)的姐姐,秦穆公后来又把自己的女儿先是嫁给晋惠公的太子围(晋怀公),后又嫁给晋文公。 晋献公晚年因为听信宠妃骊姬的谗言,逼迫太子申生自杀,当时尚是“公子”的晋文公、晋惠公也被迫流亡国外。晋献公死后,晋国局势混乱,晋惠公和晋文公都先后依靠秦国的力量回国为君。秦穆公这样做,表面上是出于姻亲关系,实际上是要建立自己在中原的霸主地位。 晋惠公由于背信弃义,没有处理好跟秦国的关系,联盟曾一度破裂。晋怀公是在秦国以太子身份为“质”时,抛弃秦穆公的女儿,逃回晋国继位为君的,双方关系更坏。也就是在这种情况下,在外流亡了19年的晋文公才得以借助秦国的力量回国争夺君位。 晋文公因为强调不忘秦国的恩惠,跟秦国的关系处理得相当好。但随着他打出尊王拥周的旗号,在城濮之战中打败南方的强楚,使晋国一跃而成为中原霸主,秦晋双方争夺中原霸权的矛盾就逐步激化起来,以致在“殽之战”的前二年,秦晋联合,围攻依附楚国的郑国的时候,秦穆公竟背着晋国,单独与郑结盟,并留下杞子等人助郑防守,以对付晋国。由于晋文公强调不要忘记秦穆公对他的恩惠,双方当时才未发生战争。一旦文公去世,这场争夺中原霸权的战争就不可避免地爆发了。由此可见,在这场战争中,秦晋双方都无正义可言,正义只属于郑国。

蹇叔的道理说得那么透彻,为什么秦穆公硬是拒不接受? 在“殽之战”的前二年,秦晋联合伐郑,秦穆公单独与郑结盟,解围而去后,晋文公曾逼郑投降,迫使郑文公立了亲晋的公子兰为太子,才撤兵而去。晋文公去世时,郑文公也刚刚去世,公子兰继位为郑君,是为郑穆公。 面对这一情势,秦穆公担心郑穆公的亲晋势必危及秦国在郑国的利益,杞子等人不可能长期戍守郑国都城的北门,加上错误的估计了晋国新值国丧,一定无暇外顾的局势,就认为应抓紧时机袭郑,错过了机会,就会永远丧失争霸中原的机会。 这种担心,就使秦穆公利令智昏,听不进蹇叔的意见,作出悍然出兵袭郑的错误决策。了解这一点,对于我们认识社会现象是有好处的。因为担心失去时机,从而利令智昏,作出错误的判断、决断、决策的情况,是无论古今,都会经常发生的。文言知识整理:一、词类活用:

1、名词作动词:

(1)若潜师以来:发兵

(2)秦师遂东:向东出发

(3)左右免胄而下:下车步行

(4)不以累臣衅鼓 :用绳子捆绑

(5)则束载、厉兵、秣马矣:磨砺

(6)子墨衰绖:染黑(7)遂墨以葬文公:穿黑色衣服

(8)晋于是始墨:同上

(9)秦伯素服郊次:穿素服

(10)武夫力而拘诸原:竭尽全力

2、名词作状语:

(1)秦伯素服郊次:在郊外3、形容词作名词:

(1)劳师以袭远:远方的国家

(2)入险而脱:险要的地方

4、动词用作名词:

(1)则束载、厉兵、秣马矣:装载之物

5、为动用法:

(1)秦不哀吾丧:为……哀伤

6 、使动用法:

(1)劳师以袭远:使……劳累

(2)而以贪勤民:使……劳

(3)彼实构吾二君:使……结怨

(4)以逞寡君之志:使……满意

(5)孤违蹇叔,以辱二三子:使……受辱

二、通假字:(1)其北陵,文王之所辟风雨也:避

(2)以间敝邑:闲

(3)寡君若得而食之不厌:餍

(4)堕军实而长寇雠:隳

(5)君之惠,不以累臣衅鼓:缧

(6)乡师而哭:向

(7)则束载、厉兵、秣马矣:砺

(8)使阳处父追之:甫 三、特殊句式: 1、宾语前置句: 尔何知!

2、定语后置句:牛十二

3、介词结构后置:

(1)使出师于东门之外

(2)郑商人弦高将市于周

(3)吾子淹久于敝邑

(4)败秦师于殽

(5)使归就戮于秦4.判断句

其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王

之所辟风雨也。

一日纵敌,数世之患也 .

5.省略句

使(之)出师于东门之外。

(阳处父 )释左骖,以公命赠孟明。

四.固定句式远主备之,无乃不可乎?

恐怕…..吧(表示反问)

何施之为?

为什么…呢(表疑问)五:常见虚词.以

(1)劳师以袭远

(2)以乘韦先,牛十二犒师

(3)遂墨以葬文公

(4)孤违蹇叔,以辱二三子

(5)且吾不以一 掩大德 为 (1)师之所为,郑必知之

(2)为吾子之将行也 (3)为从者之淹 (4)何施之为 (5)莱驹为右 焉 (1)公辞焉

(2) 有二陵焉 (3)余收尔骨焉

(4)君何辱讨焉

(5)击之,必大揭焉.其 (1)郑人使我掌其北门之管 (2)吾见师之出而不见其人也

(3)其南陵,夏后皋之墓也 (4)吾子取其麋鹿 (5)余其还也 (6)其为死君乎 而

勤而无所.

吾见师之出而不见其入也!

蹇叔之子与师,哭而送之 .

秦伯素服郊次,乡师而哭.