高中语文北京版选修一2.6《崤之战》课件(34张)

文档属性

| 名称 | 高中语文北京版选修一2.6《崤之战》课件(34张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-18 13:24:35 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。崤之战 崤之战是在晋秦争霸战争中,发生于周襄王二十六年(公元前627年)的一场晋襄公率军在晋国郩山(今河南陕县东)隘道全歼秦军的重要伏击歼灭战。战争详述 秦是春秋时的西方大国,穆公在位时又以贤名著称。他重用百里奚、蹇叔等一批贤臣,国势渐强,从此竭力图谋向东发展,参与中原争霸斗争。他先后支持晋惠公、晋文公二位国君归国,其目的也正在于为实现这一战略目标而在东方寻求盟国或立足点。晋在文公时,同秦国保持了一段良好的关系。在城濮之战中,秦又出兵助晋,帮助晋文公登上了霸主的宝座。

周襄王二十二年(公元前630 年),晋文公会同秦穆公围攻郑国,讨伐郑国对晋怀有二心。晋军驻在函陵(今河南新郑县),从东、北方面围郑;秦军驻在氾南(今河南中牟县南),从西面围郑。郑文公为挽救国家危机,派特使烛之武劝说秦穆公:晋、秦围郑,郑国知道要灭亡了。但是郑国灭亡对于秦国来说并无好处,它只会增强晋国的力量。而晋国力量的增强则是秦国力量的削弱。如果不灭郑国,而留下它作为秦国的东道主,供奉秦国往来的使臣,这对于秦不是更好吗?何况,贵君曾有恩于晋君,晋君答应割给秦焦、瑕之地,但晋君早晨渡河归国,晚上就对秦国设防。晋如果向东并吞了郑国,那么向西不侵掠秦国,土地从哪里取得?所以灭郑其实是损害秦国以利于晋国的下策,请贵君考虑吧!

烛之武一席话使秦穆公如梦初醒,他不但不再助晋灭郑,反而与郑国单独结了盟,并留下杞子、逢孙、扬孙三位大夫助郑戍守,自己则率兵归国了.

秦军撤退后,晋大夫狐偃等对穆公的背信弃义行径大为不满,主张攻击秦军。晋文公则从大处着眼,认为秦有恩于晋,攻击秦军是不仁。

同时,晋为保持中原霸权,失去秦国这样一个盟友也是不智。所以,晋也与郑国媾和,然后退了兵。晋、秦伐郑事件虽然这样结束了,但它却为秦、晋交兵种下了远因。

周襄王二十四年,郑文公、晋文公先后谢世。戍郑的秦大夫杞子等向穆公密报,说他们掌握着郑国都城的城防,建议穆公派兵偷袭郑国,由他们作内应,则郑国可灭。秦穆公多年以来处心积虑谋求向东发展,这个建议正中下怀,如能袭取郑国,即可进入中原,分享晋国的霸权。

于是,穆公向大夫蹇叔征求意见。蹇叔说:辛劳大军远道奔袭,这是我从未听说过的。跨越千里去袭击别人,人家怎么会不知道?我军长途跋涉,精疲力尽,人家有所准备,是不会成功的。但袭郑的诱惑力很大,穆公主意早已拿定,遂不听蹇叔意见,命令百里孟明、西乞术、白乙丙三帅率兵东进。

秦军袭郑,由秦都雍(今陕西凤翔县)至郑都(今河南新郑县),历程一千五百余里,中经桃林、肴函、轘辕、虎牢等数道雄关险塞,是一次冒险性的军事行动 .

崤之战是春秋史上的一次重要战役。它的爆发不是偶然的,而是秦、晋两国根本战略利益矛盾冲突的结果。秦在肴之战中轻启兵端,孤军深入,千里远袭,遭到前所未有的失败。从此秦国东进中原之路被晋国扼制,穆公不得不向西用兵,"益国十二,开地千里,遂霸西戎" ,肴之战标志晋、秦关系由友好转为世仇。此后秦采取联楚制晋之策,成为晋在西方的心腹大患。而晋国为保持霸主地位,也不得不在西、南二方对付秦、楚两大国的挑战。所以,楚虽未参加郩之战,但却是崤之战的最大受益者。

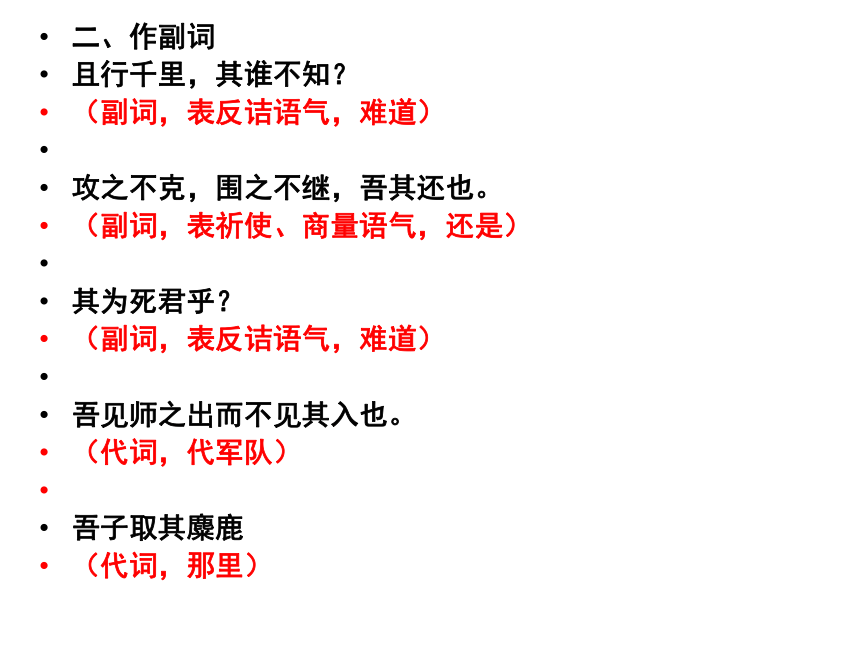

文言现象归纳重点虚词:其“其”字主要用作代词或副词。

一、作代词

“郑人使我掌其北门之管”

“他们的”“他们”,作代词用。

“其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也。”

两个“其”字,都代崤山。

“吾子取其麋鹿,以闲敝邑,若何?”

“其”,那里,指秦国的原圃。

二、作副词

且行千里,其谁不知?

(副词,表反诘语气,难道)

攻之不克,围之不继,吾其还也。

(副词,表祈使、商量语气,还是)

其为死君乎?

(副词,表反诘语气,难道)

吾见师之出而不见其入也。

(代词,代军队)

吾子取其麋鹿

(代词,那里)

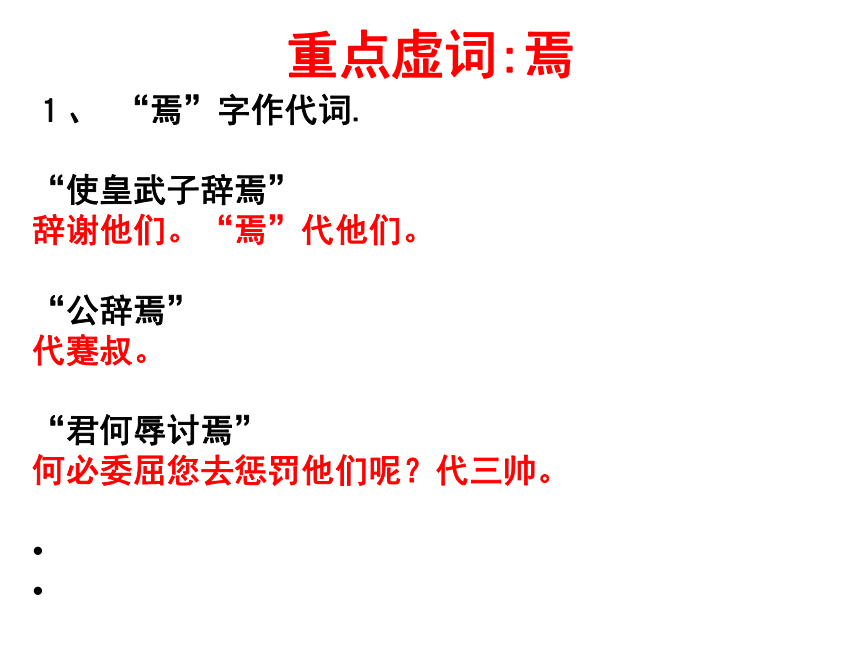

重点虚词:焉1、 “焉”字作代词.

“使皇武子辞焉”

辞谢他们。“焉”代他们。

“公辞焉”

代蹇叔。

“君何辱讨焉”

何必委屈您去惩罚他们呢?代三帅。

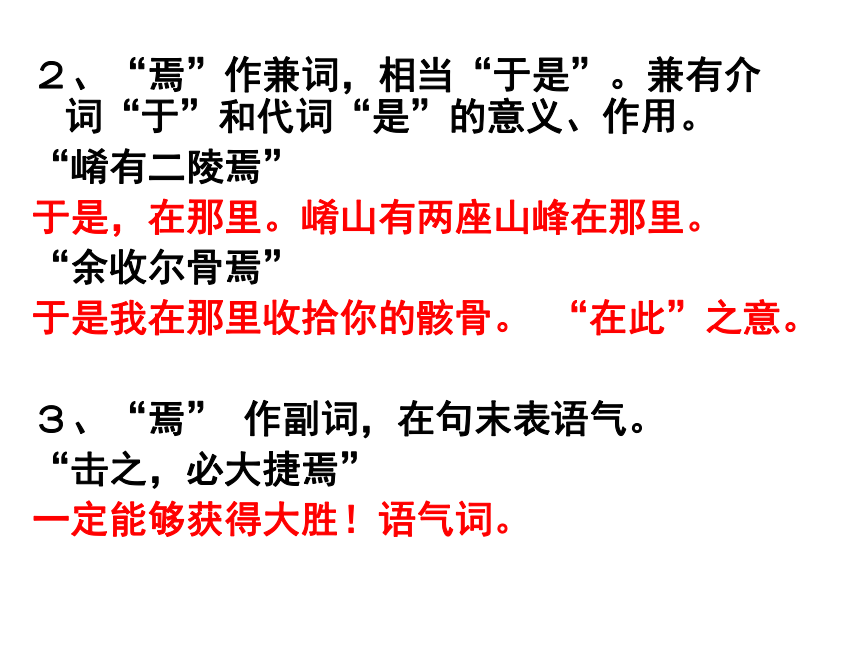

2、“焉”作兼词,相当“于是”。兼有介词“于”和代词“是”的意义、作用。

“崤有二陵焉”

于是,在那里。崤山有两座山峰在那里。

“余收尔骨焉”

于是我在那里收拾你的骸骨。 “在此”之意。

3、“焉” 作副词,在句末表语气。

“击之,必大捷焉”

一定能够获得大胜!语气词。

重点虚词“且”

(1)勤而无所,必有悖心。且行千里,其谁不知?

(连词,况且)

(2)且使遽告于郑

(连词,并且)

(3)年且九十

(副词,将近)《愚公移山》 词类活用 1.名词作动词:

(1)若潜师以来:

(2)秦师遂东:

(3)左右免胄而下:

(4)郑商人弦高将市于周:

(5)则束载、厉兵、秣马矣:

(6)子墨衰绖:

(7)遂墨以葬文公:

(8)晋于是始墨:

(9)先轸朝,问秦囚:

(10)秦伯素服郊次:

(11)武夫力而拘诸原:

词类活用 1.名词作动词:

(1)若潜师以来:发兵

(2)秦师遂东:向东出发

(3)左右免胄而下:下车步行

(4)郑商人弦高将市于周:做生意

(5)则束载、厉兵、秣马矣:喂草料

(6)子墨衰绖:染黑

(7)遂墨以葬文公:穿黑色衣服

(8)晋于是始墨:穿黑色衣服

(9)先轸朝,问秦囚:上朝

(10)秦伯素服郊次:穿素服

(11)武夫力而拘诸原:竭尽全力

2.名词作状语:

(1)秦伯素服郊次:2.名词作状语:

(1)秦伯素服郊次:在郊外 3.形容词作名词:

(1)劳师以袭远:

(2)入险而脱:3.形容词作名词:

(1)劳师以袭远:远方的国家

(2)入险而脱:险要的地方 5。为动用法:

(1)秦不哀吾丧:为……举哀 6 、使动用法:

(1)劳师以袭远:使……劳累

(2)而以贪勤民:使……劳

(3)彼实构吾二君:使……结怨

(4)以逞寡君之志:使……满意

(5)孤违蹇叔,以辱二三子:使……受辱

(6)以闲敝邑:使……得到休息 通假字 1.其北陵,文王之所辟风雨也:

通“避”,躲避

2.寡君若得而食之不厌:

通“餍”,满足 甘心

3.君之惠,不以累臣衅鼓:

通“缧”,捆绑犯人的绳子

4.乡师而哭:

通“向”,朝

5.则束载、厉兵、秣马矣:

通“砺”,磨砺

特殊句式 1.宾语前置

(1)尔何知!

(2)何施之为?

(3) 纵敌患生 2.定语后置:

(1)牛十二犒师

(2)柩有声如牛 3.状语后置:

(1)使出师于东门之外

(2)郑商人弦高将市于周

(3)吾子淹久于敝邑

(4)败秦师于崤

(5)使归就戮于秦

(6)将殡于曲沃 4.谓语后置句 (主谓倒装) (1)不腆敝邑 5.判断句

(1)劳师以袭远,非所闻也

(2)吾闻之,一日纵敌,数世之患也 6.省略句 (1)使出师于东门之外

(2)卜偃使大夫拜

(3)秦伯素服郊外

(4)使归就戮于秦

(5)先轸朝,问秦囚

(6)郑穆公使视客馆

(7)出绛

(8)召孟明、西乞、白乙

(9)必死是间

(10)则在舟中矣 翻译下列句子(1)晋文公卒

(2)郑人使我掌其北门之管

(3)国可得也

(4)穆公访诸蹇叔

(5)蹇叔之子与师

(6)夏后皋之墓也

(7)超乘者三百乘

(8)无礼则脱

(9)郑商人弦高将市于周

(10)以乘韦先

(11)为从者之淹

(12)未报秦施而伐其师

(13)彼实构吾二君

(14)秦伯素服郊次 人物形象分析蹇叔

稳健持重、老谋深算、富有远见

秦穆公

野心勃勃、利令智昏、刚愎自用。

不文过饰非,能引咎自责,从失败中吸取教训。

王孙满:

观察敏锐,聪颖过人 郑商人弦高

热爱国家、沉着机智、善于辞令。

原轸

耿直忠诚、善于论辩。

忠直刚烈、鲁莽粗暴。 文章写法

1.围绕中心选材组材。

全文蹇叔论战为中心,以秦军东进为经(线索),以秦、晋、郑三方几个主要人物的活动为纬,把八个场面按照历史事件发展的顺序有条有理地编织在一起,以印证蹇叔对战争的判断和分析的预见性。

2.通过个性化的语言动作来塑造人物形象。

文中描写的人物形象,无论是主要人物,还是次要人物,无不性格鲜明,跃然纸上。

秦穆公的刚愎自用、知过能改,蹇叔的老成持重、远见卓识,原轸的忠直多谋、勇武暴烈,弦高的忠心爱国,机警灵活、王孙满的观察敏锐、聪颖过人 ...... 都给人留下了深刻的印象。而这些人物的思想性格又是通过他们自身的富有个性化的语言动作表现出来的。

常为人称道的蹇叔的三段话,内容都是直接或间接地谏诤秦穆公,但因说话对象不同,语气大有区别,符合特定的语境,使蹇叔的形象更为真实可亲、丰满完美。

原轸在崤之战前与栾枝的论辩,显示了他的辩才和忠心,而在崤之战后又公开地与文嬴发生争执,并当着襄公的面“不顾而唾”,表现出他性格的另一方面──粗鲁暴烈,竟不顾君臣之礼。另一方面,可以看出襄公对先轸还是很尊重的,这也是为什么晋在文公死后仍能不失霸业。另一方面,春秋时期君主对大夫们的礼可见一斑。

至于弦高、皇武子、孟明的外交辞令,也是各肯特色;弦高于委婉中露锋芒,暗示郑国已知悉秦军偷袭企图,早已作好战斗准备;皇武子于幽默中寓严肃,导致“杞子奔齐,逢孙、杨孙奔宋”;孟明于谦卑中藏杀机,表现出三年后将兴师报仇的决心。

周襄王二十二年(公元前630 年),晋文公会同秦穆公围攻郑国,讨伐郑国对晋怀有二心。晋军驻在函陵(今河南新郑县),从东、北方面围郑;秦军驻在氾南(今河南中牟县南),从西面围郑。郑文公为挽救国家危机,派特使烛之武劝说秦穆公:晋、秦围郑,郑国知道要灭亡了。但是郑国灭亡对于秦国来说并无好处,它只会增强晋国的力量。而晋国力量的增强则是秦国力量的削弱。如果不灭郑国,而留下它作为秦国的东道主,供奉秦国往来的使臣,这对于秦不是更好吗?何况,贵君曾有恩于晋君,晋君答应割给秦焦、瑕之地,但晋君早晨渡河归国,晚上就对秦国设防。晋如果向东并吞了郑国,那么向西不侵掠秦国,土地从哪里取得?所以灭郑其实是损害秦国以利于晋国的下策,请贵君考虑吧!

烛之武一席话使秦穆公如梦初醒,他不但不再助晋灭郑,反而与郑国单独结了盟,并留下杞子、逢孙、扬孙三位大夫助郑戍守,自己则率兵归国了.

秦军撤退后,晋大夫狐偃等对穆公的背信弃义行径大为不满,主张攻击秦军。晋文公则从大处着眼,认为秦有恩于晋,攻击秦军是不仁。

同时,晋为保持中原霸权,失去秦国这样一个盟友也是不智。所以,晋也与郑国媾和,然后退了兵。晋、秦伐郑事件虽然这样结束了,但它却为秦、晋交兵种下了远因。

周襄王二十四年,郑文公、晋文公先后谢世。戍郑的秦大夫杞子等向穆公密报,说他们掌握着郑国都城的城防,建议穆公派兵偷袭郑国,由他们作内应,则郑国可灭。秦穆公多年以来处心积虑谋求向东发展,这个建议正中下怀,如能袭取郑国,即可进入中原,分享晋国的霸权。

于是,穆公向大夫蹇叔征求意见。蹇叔说:辛劳大军远道奔袭,这是我从未听说过的。跨越千里去袭击别人,人家怎么会不知道?我军长途跋涉,精疲力尽,人家有所准备,是不会成功的。但袭郑的诱惑力很大,穆公主意早已拿定,遂不听蹇叔意见,命令百里孟明、西乞术、白乙丙三帅率兵东进。

秦军袭郑,由秦都雍(今陕西凤翔县)至郑都(今河南新郑县),历程一千五百余里,中经桃林、肴函、轘辕、虎牢等数道雄关险塞,是一次冒险性的军事行动 .

崤之战是春秋史上的一次重要战役。它的爆发不是偶然的,而是秦、晋两国根本战略利益矛盾冲突的结果。秦在肴之战中轻启兵端,孤军深入,千里远袭,遭到前所未有的失败。从此秦国东进中原之路被晋国扼制,穆公不得不向西用兵,"益国十二,开地千里,遂霸西戎" ,肴之战标志晋、秦关系由友好转为世仇。此后秦采取联楚制晋之策,成为晋在西方的心腹大患。而晋国为保持霸主地位,也不得不在西、南二方对付秦、楚两大国的挑战。所以,楚虽未参加郩之战,但却是崤之战的最大受益者。

文言现象归纳重点虚词:其“其”字主要用作代词或副词。

一、作代词

“郑人使我掌其北门之管”

“他们的”“他们”,作代词用。

“其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也。”

两个“其”字,都代崤山。

“吾子取其麋鹿,以闲敝邑,若何?”

“其”,那里,指秦国的原圃。

二、作副词

且行千里,其谁不知?

(副词,表反诘语气,难道)

攻之不克,围之不继,吾其还也。

(副词,表祈使、商量语气,还是)

其为死君乎?

(副词,表反诘语气,难道)

吾见师之出而不见其入也。

(代词,代军队)

吾子取其麋鹿

(代词,那里)

重点虚词:焉1、 “焉”字作代词.

“使皇武子辞焉”

辞谢他们。“焉”代他们。

“公辞焉”

代蹇叔。

“君何辱讨焉”

何必委屈您去惩罚他们呢?代三帅。

2、“焉”作兼词,相当“于是”。兼有介词“于”和代词“是”的意义、作用。

“崤有二陵焉”

于是,在那里。崤山有两座山峰在那里。

“余收尔骨焉”

于是我在那里收拾你的骸骨。 “在此”之意。

3、“焉” 作副词,在句末表语气。

“击之,必大捷焉”

一定能够获得大胜!语气词。

重点虚词“且”

(1)勤而无所,必有悖心。且行千里,其谁不知?

(连词,况且)

(2)且使遽告于郑

(连词,并且)

(3)年且九十

(副词,将近)《愚公移山》 词类活用 1.名词作动词:

(1)若潜师以来:

(2)秦师遂东:

(3)左右免胄而下:

(4)郑商人弦高将市于周:

(5)则束载、厉兵、秣马矣:

(6)子墨衰绖:

(7)遂墨以葬文公:

(8)晋于是始墨:

(9)先轸朝,问秦囚:

(10)秦伯素服郊次:

(11)武夫力而拘诸原:

词类活用 1.名词作动词:

(1)若潜师以来:发兵

(2)秦师遂东:向东出发

(3)左右免胄而下:下车步行

(4)郑商人弦高将市于周:做生意

(5)则束载、厉兵、秣马矣:喂草料

(6)子墨衰绖:染黑

(7)遂墨以葬文公:穿黑色衣服

(8)晋于是始墨:穿黑色衣服

(9)先轸朝,问秦囚:上朝

(10)秦伯素服郊次:穿素服

(11)武夫力而拘诸原:竭尽全力

2.名词作状语:

(1)秦伯素服郊次:2.名词作状语:

(1)秦伯素服郊次:在郊外 3.形容词作名词:

(1)劳师以袭远:

(2)入险而脱:3.形容词作名词:

(1)劳师以袭远:远方的国家

(2)入险而脱:险要的地方 5。为动用法:

(1)秦不哀吾丧:为……举哀 6 、使动用法:

(1)劳师以袭远:使……劳累

(2)而以贪勤民:使……劳

(3)彼实构吾二君:使……结怨

(4)以逞寡君之志:使……满意

(5)孤违蹇叔,以辱二三子:使……受辱

(6)以闲敝邑:使……得到休息 通假字 1.其北陵,文王之所辟风雨也:

通“避”,躲避

2.寡君若得而食之不厌:

通“餍”,满足 甘心

3.君之惠,不以累臣衅鼓:

通“缧”,捆绑犯人的绳子

4.乡师而哭:

通“向”,朝

5.则束载、厉兵、秣马矣:

通“砺”,磨砺

特殊句式 1.宾语前置

(1)尔何知!

(2)何施之为?

(3) 纵敌患生 2.定语后置:

(1)牛十二犒师

(2)柩有声如牛 3.状语后置:

(1)使出师于东门之外

(2)郑商人弦高将市于周

(3)吾子淹久于敝邑

(4)败秦师于崤

(5)使归就戮于秦

(6)将殡于曲沃 4.谓语后置句 (主谓倒装) (1)不腆敝邑 5.判断句

(1)劳师以袭远,非所闻也

(2)吾闻之,一日纵敌,数世之患也 6.省略句 (1)使出师于东门之外

(2)卜偃使大夫拜

(3)秦伯素服郊外

(4)使归就戮于秦

(5)先轸朝,问秦囚

(6)郑穆公使视客馆

(7)出绛

(8)召孟明、西乞、白乙

(9)必死是间

(10)则在舟中矣 翻译下列句子(1)晋文公卒

(2)郑人使我掌其北门之管

(3)国可得也

(4)穆公访诸蹇叔

(5)蹇叔之子与师

(6)夏后皋之墓也

(7)超乘者三百乘

(8)无礼则脱

(9)郑商人弦高将市于周

(10)以乘韦先

(11)为从者之淹

(12)未报秦施而伐其师

(13)彼实构吾二君

(14)秦伯素服郊次 人物形象分析蹇叔

稳健持重、老谋深算、富有远见

秦穆公

野心勃勃、利令智昏、刚愎自用。

不文过饰非,能引咎自责,从失败中吸取教训。

王孙满:

观察敏锐,聪颖过人 郑商人弦高

热爱国家、沉着机智、善于辞令。

原轸

耿直忠诚、善于论辩。

忠直刚烈、鲁莽粗暴。 文章写法

1.围绕中心选材组材。

全文蹇叔论战为中心,以秦军东进为经(线索),以秦、晋、郑三方几个主要人物的活动为纬,把八个场面按照历史事件发展的顺序有条有理地编织在一起,以印证蹇叔对战争的判断和分析的预见性。

2.通过个性化的语言动作来塑造人物形象。

文中描写的人物形象,无论是主要人物,还是次要人物,无不性格鲜明,跃然纸上。

秦穆公的刚愎自用、知过能改,蹇叔的老成持重、远见卓识,原轸的忠直多谋、勇武暴烈,弦高的忠心爱国,机警灵活、王孙满的观察敏锐、聪颖过人 ...... 都给人留下了深刻的印象。而这些人物的思想性格又是通过他们自身的富有个性化的语言动作表现出来的。

常为人称道的蹇叔的三段话,内容都是直接或间接地谏诤秦穆公,但因说话对象不同,语气大有区别,符合特定的语境,使蹇叔的形象更为真实可亲、丰满完美。

原轸在崤之战前与栾枝的论辩,显示了他的辩才和忠心,而在崤之战后又公开地与文嬴发生争执,并当着襄公的面“不顾而唾”,表现出他性格的另一方面──粗鲁暴烈,竟不顾君臣之礼。另一方面,可以看出襄公对先轸还是很尊重的,这也是为什么晋在文公死后仍能不失霸业。另一方面,春秋时期君主对大夫们的礼可见一斑。

至于弦高、皇武子、孟明的外交辞令,也是各肯特色;弦高于委婉中露锋芒,暗示郑国已知悉秦军偷袭企图,早已作好战斗准备;皇武子于幽默中寓严肃,导致“杞子奔齐,逢孙、杨孙奔宋”;孟明于谦卑中藏杀机,表现出三年后将兴师报仇的决心。