高中语文人教新课标选修《孟子见梁惠王》课件(43张)

文档属性

| 名称 | 高中语文人教新课标选修《孟子见梁惠王》课件(43张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 33.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-18 18:38:50 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。 孟子(前372年—前289年),山东邹城人,汉族。名轲,字子舆,又字子车、子居。孟子远祖是鲁国贵族孟孙氏,后家道衰微,从鲁国迁居邹国。孟子三岁丧父,孟母艰辛地将他抚养成人,孟母管束甚严,其“孟母三迁”、“孟母断织”等故事,成为千古美谈,是后世母教之典范。孟子见梁惠王 孟子是中国古代伟大的思想家,文学家(政治家)。战国时期儒家代表人物之一。著有《孟子》一书,属 散文集。南宋时朱熹将《孟子》与

合在一起称“四书”。

语录体《论语》《大学》《中庸》对话式辩论体 《孟子》一书是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写而成,是记录孟子的语言、政治观点和政治行动的儒家经典著作。孟子师承孔伋jí? (孔子之孙。一般来说是师承自孔伋的学生),继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子并称为“孔孟”, 孟子曾仿效孔子,带领门徒游说各国。但不被当时各国所接受,退隐与弟子一起著书。 有《孟子》七篇传世:

《梁惠王》上下;《公孙丑》上下;《滕文公》上下;《离娄》;《万章》上下;《告子》上下;《尽心》上下。

其学说出发点为性善论,提出“仁政”、“王道”,主张德治。

孟子的文章说理畅达,气势充沛并长于论辩。

孟子思想民本思想“民为贵,社稷次之,君为轻。” 孟子认为君主应以爱护人民为先,为政者要保障人民权利。孟子赞同若君主无道,人民有权推翻政权。仁政学说 孟子一方面严格区分了统治者与被统治者的阶级地位,认为“劳心者治人,劳力者治于人”,并且模仿周制拟定了一套从天子到庶人的等级制度;另一方面,又把统治者和被统治者的关系比作父母对子女的关系,主张统治者应该像父母一样关心人民的疾苦,人民应该像对待父母一样去亲近、服侍统治者。 孟子说:“夫仁政,必自经界始”。所谓“经界”,就是划分整理田界,实行井田制。孟子所设想的井田制,是一种封建性的自然经济,以一家一户的小农为基础,采取劳役地租的剥削形式。每家农户有五亩之宅,百亩之田,吃穿自给自足。

孟子认为,“民之为道也,有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”,只有使人民拥有“恒产”,固定在土地上,安居乐业,他们才不去触犯刑律,

孟子认为,人民的物质生活有了保障,统治者再兴办学校,用孝悌的道理进行教化,引导他们向善,这就可以造成一种“亲亲”、“长长”的良好道德风尚,即“人人亲其亲、长其长,而天下平”。孟子认为统治者实行仁政,可以得到天下人民的衷心拥护,这样便可以无敌于天下。 孟子所说的仁政要建立在统治者的“不忍人之心”的基础上。孟子说:“先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。”“不忍人之心”是一种同情仁爱之心。但是,这种同情仁爱之心不同于墨子的“兼爱”,而是从血缘的感情出发的。孟子主张,“亲亲而仁民”,“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。仁政就是这种不忍人之心在政治上的体现。 孟子把伦理和政治紧密结合起来,强调道德修养是搞好政治的根本。他说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”后来《大学》提出的“修齐治平”就是根据孟子的这种思想发展而来的。 道德伦理 孟子把道德规范概括为四种,即仁、义、礼、智。同时把人伦关系概括为五种,即“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”。孟子认为,仁、义、礼、智四者之中,仁、义最为重要。“仁,人之安宅也;义,人之正路也。”仁、义的基础是孝、悌,而孝、悌是处理父子和兄弟血缘关系的基本的道德规范。他认为如果每个社会成员都用仁义来处理各种人与人的关系,封建秩序的稳定和天下的统一就有了可靠保证。 道德伦理 为了说明这些道德规范的起源,孟子提出了性善论的思想。他认为,尽管各个社会成员之间有分工的不同和阶级的差别,但是他们的人性却是同一的。他说:“故凡同类者,举相似也,何独至于人而疑之?圣人与我同类者。”这里,孟子把统治者和被统治者摆在平等的地位,探讨他们所具有的普遍的人性。这种探讨适应于当时奴隶解放和社会变革的历史潮流,标志着人类认识的深化,对伦理思想的发展是一个巨大的推进。 背 景

惠王数被于军旅,卑礼厚币以招贤者。驺衍、淳于髡、孟柯皆至梁。

梁惠王曰:寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。

叟,不远千里,辱幸至弊邑之廷,将何以利吾国?

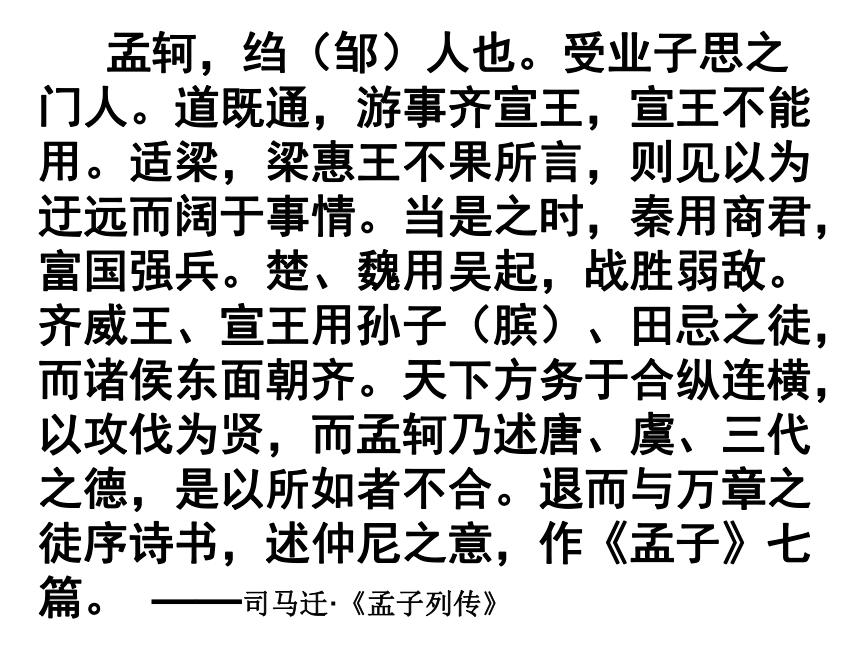

孟轲曰:君不可以言利若是。夫君欲利则大夫欲利,大夫欲利则庶人欲利。上下争利,国则危矣。为人君,仁义而已矣,何以利为! ——《史记·魏世家 》 孟轲,绉(邹)人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵。楚、魏用吴起,战胜弱敌。齐威王、宣王用孙子(膑)、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵连横,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序诗书,述仲尼之意,作《孟子》七篇。 ——司马迁·《孟子列传》 孟子见梁惠王,王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王何必曰‘利’?亦有‘仁义’而已矣。王曰‘何以利吾国?’ 大夫曰‘何以利吾家?’士、庶人曰‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。万乘之国,弑其君者必千乘之家;千乘之国,弑其君者必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰‘仁义’而已矣,何必曰‘利’?” 孟子见梁惠王,王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”叟:对老人的尊称

亦:句首助词,无义译文:

孟子拜见梁惠王。梁惠王说:“老先生,你不远千里而来,将对我国有什么‘利’处吗?”《孟子旁通》南怀瑾 孟子对曰:“王何必曰‘利’?亦有‘仁义’而已矣。王曰‘何以利吾国?’ 大夫曰‘何以利吾家?’士、庶人曰‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。亦:但,只

交征利:互相求取利益。征,求取,追逐译文:孟子回答说:“大王何必说‘利’呢?只有‘仁义’而已。大王说‘什么对我的国家有利?’大夫说,‘什么对我的封地有利?’ 士、庶人说 ‘什么对我自身有利?’ 上下互相求取利益,国家就危险了。万乘之国,弑其君者必千乘之家;千乘之国,弑其君者必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。译文:拥有一万辆兵车的大国,杀害它的国君的一定是拥有一千辆兵车的大夫之家;拥有一千辆兵车的国家,杀害它的国君的一定是拥有一百辆兵车的大夫之家。从一万里取一千,从一千里取一百,够多的了。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰‘仁义’而已矣,何必曰‘利’?”苟为:如果,假如

后义:以义为后,即轻视义。后文的“先利”,意思是重视利益

不夺不餍:不夺取全部就不满足。译文:(可是,)如果轻视义而重视利,那么他们不夺取全部就不满足。(反过来说,)(从来)没有讲求‘仁’ 却抛弃他的父母的,(从来也)没有讲求‘义’ 却以他的国君为后的。(所以,)大王只说‘仁义’就行了,何必说‘利’呢?” 孟子见梁惠王,王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王何必曰‘利’?亦有‘仁义’而已矣。王曰‘何以利吾国?’ 大夫曰‘何以利吾家?’士、庶人曰‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。万乘之国,弑其君者必千乘之家;千乘之国,弑其君者必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰‘仁义’而已矣,何必曰‘利’?” 思考题:

1、文章开头,梁惠王一看到孟子提了一个什么样的问题?

核心是什么?叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”利2、从梁惠王的问话中可看出他是一个怎样的人君呢?

重利。直率一句话就栩栩如生地刻画了一个人3、孟子见梁惠王给他开出什么治国良药?

仁义 为什么?

因为①王曰 ‘何以利吾国?’ 大夫曰 ‘何以利吾家?’士、庶人曰 ‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。万乘之国,弑其君者必千乘之家;千乘之国,弑其君者必百乘之家。……苟为后义而先利,不夺不餍。

②未有仁而遗其亲者也;未有义而后其君者也。

先破后立用铺排手法,破对方观点立自己的观点仁是蕴藏在内的,义是发之于外的既然梁惠王只知言利,孟子还向他讲诉自己的“仁政”思想,这说明孟子有着怎样的个性?

说明孟子对实现自己的政治理想有着知其不可为而为之的坚韧执著的追求,决不放弃任何机会向君王们宣传自己的政治理想。感悟孟子的人格魅力

探讨1:你认为孟子的思想在当时为什么会失败?

孟子的失败,不是他个人的原因,而是历史的原因。可以说,不是孟子的失败,而是历史的失败,是历史的悲哀。正因为历史没有选择孟子,所以战国才会如此硝烟弥漫,人民才会困顿不堪。历史没有选择孟子,但是我们这个世界还是需要孟子。 在现代社会,当人类的精神家园渐渐荒芜的今天,人们越来越功利,蓦然回首,我们发现了孔孟的精神超越了历史,超越了国界,在熠熠生辉!探讨2、你认为孟子的思想在现实中有什么意义。

面对利字当头的梁惠王,孟子怎样游说自己的观点呢?(也就是说说有什么艺术特色) 1.讲求章法

先亮出自己的观点

然后破对方的观点

最后得出自己的结论

2.善于铺排重难点探究: 孟子的义利观究竟是怎样的?我们今天应该怎样看待他的义利观?“重义”只是以义为上、先义后利、以义求利,并非不言利,也不轻利。 人有不为也,而后可以有为。生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。 在孔孟看来,只顾追求利,会使人忽略对道德的完善和追求,使行动失去准绳。在春秋战国时代,犯上作乱多,原因是对私利的追求。而今天,我们完全可以将私利理解宽泛些:个人的利只要不损害别人的利益,并且和国家集体利益方向大体一致,追求就没错。不过在如今市场经济大潮中,利在人们心目中多指物质利益,同时忽略了精神追求,忽略了道德完善,这样虽有钱,但精神空虚,甚至损人利己。在这种情况下,有必要学学孔孟对利的理性认识,并适应时代的需要,用道德约束人们对利的追求。拓展阅读:阅读下文并思考问题:

齐宣王问曰:“文王之囿(中国古代供帝王贵族进行狩猎、游乐的园林形式 )方七十里,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“若是其大乎?”曰:“民犹以为小也。”曰:“寡人之囿方四十里,民犹以为大,何也?”曰:“文王之囿方七十里,刍荛(chú ráo割草打柴的人;草野之人。 )者往焉,雉兔者往焉。与民同之,民以为小,不亦宜乎?臣始至于境,问国之大禁,然后敢入。臣闻郊关之内,有囿方四十里,杀其鹿者如杀人之罪。则是四十里为阱(捕捉野兽的坑 )于国中,民以为大,不亦宜乎?”利与义

1.君子喻于义,小人喻于利。——孔子

2.不义而富且贵,于我如浮云。

——孔子

3.君子爱财,取之有道。——孟子

4.何必日利,亦有仁义而已矣。

——孟子

5.生,亦我所欲也;义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

——孟子 6.义与利者,人之所两有也,虽尧舜不能去民之欲利,然而能使其欲利不克其好义也。——荀子

7.义胜利者为治世,利克义者为乱世。

——荀子

8.先义后利者荣,先利后义者辱。

——荀子

9.仓禀实而知礼节,衣食足而知荣辱。

——管子

10.聚天下之人,不可以无财,理天下之财,不可以无义。——王安石 重义轻利的唐太宗

——信义比财物更重要

一个番邦使者抱着一只天鹅千里迢迢地来到长安,想献给唐太宗。可是他却在给天鹅洗澡时,不小心让它飞走了,只剩下手里的一根羽毛。他非常恐慌,害怕唐太宗怪罪。他只好痛哭流涕的作了一首诗,其中就有两句:“礼轻情义重,千里送鹅毛。”唐太宗知道后,很受感动,没有因为自己没得到那只珍贵的天鹅而生气,反而大大奖赏了那个使者,因为他看重的不是礼物财物,而是使者的那份信义和诚心。 淡泊名利的钱学森

——高尚的品格比名利更让人尊重

钱学森淡然面对荣誉、地位、金钱,将一生交给了最爱的祖国。曾经有一次,他获得了 100 万港元的奖金,当支票汇过来后,他却看都未看全部捐给了西部的治沙事业。 1992 年,他申请辞去了“学部委员”的称号,这与当前一些人为争名争利而“想尽办法”的现状形成强烈对比。他说:“我作为一名中国的科技工作者,活着的目的就是为人民服务。”钱学森的高尚品格赢得了世人的尊重。 金字招牌为何不倒

——经商之道,义在利先

北京同仁堂创建于1669年,至今已有342年的历史,从创业之初就提出了“济世”、“养生”的经营宗旨,“在赚钱与济世养生这二者之间,始终把济世养生放在第一位,为济世养生而制药卖药”。“在义与利的关系上,重义在先,通过义而获利。”注重信誉,注重商德。因此,在制药中,坚持 “炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力。”百年下来,依然受到世人追捧,是块名副其实的金字招牌。巴斯德退回证书

——个人的名利比不上爱国的大义

法国细菌学家巴斯德,因杰出的科研成就享誉欧洲。波恩大学给他寄去了名誉博士证书。但普法战争爆发后,普鲁士占领了法国大片领土,巴斯德气愤难抑,决定退回波恩大学的证书,不要敌国授予的名誉。他说,科学没有国界,但科学家有自己的祖国。表达了炽烈的爱国之情。

练笔:

1.上下交征利,而国危矣

2.苟为后义而先利,不夺不餍

3.未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也

……

你对“利与义”有什么看法?请联系实际有理有据地写一段文字,阐述自己的观点。(200-400字)《孟子》成语 俗语及名句(1) 五十步笑百步:

作战时后退了五十步的人讥笑后退了百步的人。比喻自己跟别人有同样的缺点错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明地去讥笑别人。 【出自】:《孟子·梁惠王上》

“填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?” (2) 引领而望:引领:伸长脖子。伸长脖子远望。形容殷切盼望。 【出自】:《孟子·梁惠王上》

“如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。”

(3)明察秋毫:明察:看清;秋毫:秋天鸟兽身上新长的细毛。原形容人目光敏锐,任何细小的事物都能看得很清楚。后多形容人能洞察事理。 【出自】:《孟子·梁惠王上》:“明足以察秋毫之末,而不见舆薪,则王许之乎?”(4) 缘木求鱼

缘木:爬树。爬到树上去找鱼。比喻方向或办法不对头,不可能达到目的。 【出自】:《孟子·梁惠王上》

“以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。”

(5)出尔反尔 尔:你;反:通“返”,回。原意是你怎样做,就会得到怎样的后果。现指人的言行反复无常,前后自相矛盾。 【出自】:《孟子·梁惠王下》

“出乎尔者,反乎尔者也。”(6)与人为善

与:赞许,赞助;为:做;善:好事。指赞成人学好。现指善意帮助人。 【出自】:《孟子·公孙丑上》

“取诸人以为善,是与人为善者也。故君子莫大乎与人为善。” (7) 不虞之誉 虞:料想;誉:称赞。没有意料到的赞扬。 【出自】:《孟子·离娄上》

有不虞之誉,有求全之毁:有意料不到的赞扬,也有过于苛求的诋毁。(8) 左右逢源

逢:遇到;源:水源。到处遇到充足的水源。原指赏识广博,应付裕如。后也比喻做事得心应手,非常顺利。 【出自】:《孟子·离娄下》

资之深,则取之左右逢其原:蓄积很深,便能取之不尽,左右逢源。

(9)自怨自艾 :怨:怨恨,悔恨;艾:割草,比喻改正错误。原意是悔恨自己的错误,自己改正。现在只指悔恨自己的错误。 【出自】:《孟子·万章上》

太甲悔过,自怨自艾:太甲悔过,自己怨恨,自己悔过。

(10) 以邻为壑 :拿邻国当做大水坑,把本国的洪水排泄到那里去。比喻只图自己一方的利益,把困难或祸害转嫁给别人。 【出自】:《孟子·告子下》:“是故禹以四海为壑。今吾子以邻国为壑。” 《孟子》名言名句

1.不以规矩,不成方圆

2.人有不为也,而后可以有为。

3.虽有天下易生之物,一日暴之,十日寒之,未有能生者也。(即使有一种最容易生长的植物,晒它一天,又冻它十天,没有能够再生长的。)

4.其进锐者,其退速。(前进太猛的人,后退也会快。)

5.仁者无敌。(仁德的人是无敌于天下的。)

6.天时不如地利,地利不如人和。 7.爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。(爱别人的人,会受到别人的爱;尊敬别人的人,会受到别人尊敬。)

8.贤者以其昭昭使人昭昭,今以其昏昏使人昭昭。(贤能的人,一定是自己先明白了再使人明白;今天的人自己还在糊涂却硬要叫人明白。)

9.君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱在,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。(君子有三种乐处,但是以德服天下并不在其中。父母都健康,兄弟没灾患,是第一种乐趣;抬头无愧于天,低头无愧于人,是第二种乐趣;得到天下优秀人才而对他们进行教育,是第三种乐趣。) 10.穷则独善其身,达则兼善天下。

11.人之患在好为人师。

12.君子之于禽兽,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。

13.生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼,可谓孝也。

合在一起称“四书”。

语录体《论语》《大学》《中庸》对话式辩论体 《孟子》一书是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写而成,是记录孟子的语言、政治观点和政治行动的儒家经典著作。孟子师承孔伋jí? (孔子之孙。一般来说是师承自孔伋的学生),继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子并称为“孔孟”, 孟子曾仿效孔子,带领门徒游说各国。但不被当时各国所接受,退隐与弟子一起著书。 有《孟子》七篇传世:

《梁惠王》上下;《公孙丑》上下;《滕文公》上下;《离娄》;《万章》上下;《告子》上下;《尽心》上下。

其学说出发点为性善论,提出“仁政”、“王道”,主张德治。

孟子的文章说理畅达,气势充沛并长于论辩。

孟子思想民本思想“民为贵,社稷次之,君为轻。” 孟子认为君主应以爱护人民为先,为政者要保障人民权利。孟子赞同若君主无道,人民有权推翻政权。仁政学说 孟子一方面严格区分了统治者与被统治者的阶级地位,认为“劳心者治人,劳力者治于人”,并且模仿周制拟定了一套从天子到庶人的等级制度;另一方面,又把统治者和被统治者的关系比作父母对子女的关系,主张统治者应该像父母一样关心人民的疾苦,人民应该像对待父母一样去亲近、服侍统治者。 孟子说:“夫仁政,必自经界始”。所谓“经界”,就是划分整理田界,实行井田制。孟子所设想的井田制,是一种封建性的自然经济,以一家一户的小农为基础,采取劳役地租的剥削形式。每家农户有五亩之宅,百亩之田,吃穿自给自足。

孟子认为,“民之为道也,有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”,只有使人民拥有“恒产”,固定在土地上,安居乐业,他们才不去触犯刑律,

孟子认为,人民的物质生活有了保障,统治者再兴办学校,用孝悌的道理进行教化,引导他们向善,这就可以造成一种“亲亲”、“长长”的良好道德风尚,即“人人亲其亲、长其长,而天下平”。孟子认为统治者实行仁政,可以得到天下人民的衷心拥护,这样便可以无敌于天下。 孟子所说的仁政要建立在统治者的“不忍人之心”的基础上。孟子说:“先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。”“不忍人之心”是一种同情仁爱之心。但是,这种同情仁爱之心不同于墨子的“兼爱”,而是从血缘的感情出发的。孟子主张,“亲亲而仁民”,“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。仁政就是这种不忍人之心在政治上的体现。 孟子把伦理和政治紧密结合起来,强调道德修养是搞好政治的根本。他说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”后来《大学》提出的“修齐治平”就是根据孟子的这种思想发展而来的。 道德伦理 孟子把道德规范概括为四种,即仁、义、礼、智。同时把人伦关系概括为五种,即“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”。孟子认为,仁、义、礼、智四者之中,仁、义最为重要。“仁,人之安宅也;义,人之正路也。”仁、义的基础是孝、悌,而孝、悌是处理父子和兄弟血缘关系的基本的道德规范。他认为如果每个社会成员都用仁义来处理各种人与人的关系,封建秩序的稳定和天下的统一就有了可靠保证。 道德伦理 为了说明这些道德规范的起源,孟子提出了性善论的思想。他认为,尽管各个社会成员之间有分工的不同和阶级的差别,但是他们的人性却是同一的。他说:“故凡同类者,举相似也,何独至于人而疑之?圣人与我同类者。”这里,孟子把统治者和被统治者摆在平等的地位,探讨他们所具有的普遍的人性。这种探讨适应于当时奴隶解放和社会变革的历史潮流,标志着人类认识的深化,对伦理思想的发展是一个巨大的推进。 背 景

惠王数被于军旅,卑礼厚币以招贤者。驺衍、淳于髡、孟柯皆至梁。

梁惠王曰:寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。

叟,不远千里,辱幸至弊邑之廷,将何以利吾国?

孟轲曰:君不可以言利若是。夫君欲利则大夫欲利,大夫欲利则庶人欲利。上下争利,国则危矣。为人君,仁义而已矣,何以利为! ——《史记·魏世家 》 孟轲,绉(邹)人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵。楚、魏用吴起,战胜弱敌。齐威王、宣王用孙子(膑)、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合纵连横,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序诗书,述仲尼之意,作《孟子》七篇。 ——司马迁·《孟子列传》 孟子见梁惠王,王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王何必曰‘利’?亦有‘仁义’而已矣。王曰‘何以利吾国?’ 大夫曰‘何以利吾家?’士、庶人曰‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。万乘之国,弑其君者必千乘之家;千乘之国,弑其君者必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰‘仁义’而已矣,何必曰‘利’?” 孟子见梁惠王,王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”叟:对老人的尊称

亦:句首助词,无义译文:

孟子拜见梁惠王。梁惠王说:“老先生,你不远千里而来,将对我国有什么‘利’处吗?”《孟子旁通》南怀瑾 孟子对曰:“王何必曰‘利’?亦有‘仁义’而已矣。王曰‘何以利吾国?’ 大夫曰‘何以利吾家?’士、庶人曰‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。亦:但,只

交征利:互相求取利益。征,求取,追逐译文:孟子回答说:“大王何必说‘利’呢?只有‘仁义’而已。大王说‘什么对我的国家有利?’大夫说,‘什么对我的封地有利?’ 士、庶人说 ‘什么对我自身有利?’ 上下互相求取利益,国家就危险了。万乘之国,弑其君者必千乘之家;千乘之国,弑其君者必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。译文:拥有一万辆兵车的大国,杀害它的国君的一定是拥有一千辆兵车的大夫之家;拥有一千辆兵车的国家,杀害它的国君的一定是拥有一百辆兵车的大夫之家。从一万里取一千,从一千里取一百,够多的了。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰‘仁义’而已矣,何必曰‘利’?”苟为:如果,假如

后义:以义为后,即轻视义。后文的“先利”,意思是重视利益

不夺不餍:不夺取全部就不满足。译文:(可是,)如果轻视义而重视利,那么他们不夺取全部就不满足。(反过来说,)(从来)没有讲求‘仁’ 却抛弃他的父母的,(从来也)没有讲求‘义’ 却以他的国君为后的。(所以,)大王只说‘仁义’就行了,何必说‘利’呢?” 孟子见梁惠王,王曰:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子对曰:“王何必曰‘利’?亦有‘仁义’而已矣。王曰‘何以利吾国?’ 大夫曰‘何以利吾家?’士、庶人曰‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。万乘之国,弑其君者必千乘之家;千乘之国,弑其君者必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰‘仁义’而已矣,何必曰‘利’?” 思考题:

1、文章开头,梁惠王一看到孟子提了一个什么样的问题?

核心是什么?叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”利2、从梁惠王的问话中可看出他是一个怎样的人君呢?

重利。直率一句话就栩栩如生地刻画了一个人3、孟子见梁惠王给他开出什么治国良药?

仁义 为什么?

因为①王曰 ‘何以利吾国?’ 大夫曰 ‘何以利吾家?’士、庶人曰 ‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣。万乘之国,弑其君者必千乘之家;千乘之国,弑其君者必百乘之家。……苟为后义而先利,不夺不餍。

②未有仁而遗其亲者也;未有义而后其君者也。

先破后立用铺排手法,破对方观点立自己的观点仁是蕴藏在内的,义是发之于外的既然梁惠王只知言利,孟子还向他讲诉自己的“仁政”思想,这说明孟子有着怎样的个性?

说明孟子对实现自己的政治理想有着知其不可为而为之的坚韧执著的追求,决不放弃任何机会向君王们宣传自己的政治理想。感悟孟子的人格魅力

探讨1:你认为孟子的思想在当时为什么会失败?

孟子的失败,不是他个人的原因,而是历史的原因。可以说,不是孟子的失败,而是历史的失败,是历史的悲哀。正因为历史没有选择孟子,所以战国才会如此硝烟弥漫,人民才会困顿不堪。历史没有选择孟子,但是我们这个世界还是需要孟子。 在现代社会,当人类的精神家园渐渐荒芜的今天,人们越来越功利,蓦然回首,我们发现了孔孟的精神超越了历史,超越了国界,在熠熠生辉!探讨2、你认为孟子的思想在现实中有什么意义。

面对利字当头的梁惠王,孟子怎样游说自己的观点呢?(也就是说说有什么艺术特色) 1.讲求章法

先亮出自己的观点

然后破对方的观点

最后得出自己的结论

2.善于铺排重难点探究: 孟子的义利观究竟是怎样的?我们今天应该怎样看待他的义利观?“重义”只是以义为上、先义后利、以义求利,并非不言利,也不轻利。 人有不为也,而后可以有为。生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。 在孔孟看来,只顾追求利,会使人忽略对道德的完善和追求,使行动失去准绳。在春秋战国时代,犯上作乱多,原因是对私利的追求。而今天,我们完全可以将私利理解宽泛些:个人的利只要不损害别人的利益,并且和国家集体利益方向大体一致,追求就没错。不过在如今市场经济大潮中,利在人们心目中多指物质利益,同时忽略了精神追求,忽略了道德完善,这样虽有钱,但精神空虚,甚至损人利己。在这种情况下,有必要学学孔孟对利的理性认识,并适应时代的需要,用道德约束人们对利的追求。拓展阅读:阅读下文并思考问题:

齐宣王问曰:“文王之囿(中国古代供帝王贵族进行狩猎、游乐的园林形式 )方七十里,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“若是其大乎?”曰:“民犹以为小也。”曰:“寡人之囿方四十里,民犹以为大,何也?”曰:“文王之囿方七十里,刍荛(chú ráo割草打柴的人;草野之人。 )者往焉,雉兔者往焉。与民同之,民以为小,不亦宜乎?臣始至于境,问国之大禁,然后敢入。臣闻郊关之内,有囿方四十里,杀其鹿者如杀人之罪。则是四十里为阱(捕捉野兽的坑 )于国中,民以为大,不亦宜乎?”利与义

1.君子喻于义,小人喻于利。——孔子

2.不义而富且贵,于我如浮云。

——孔子

3.君子爱财,取之有道。——孟子

4.何必日利,亦有仁义而已矣。

——孟子

5.生,亦我所欲也;义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也。

——孟子 6.义与利者,人之所两有也,虽尧舜不能去民之欲利,然而能使其欲利不克其好义也。——荀子

7.义胜利者为治世,利克义者为乱世。

——荀子

8.先义后利者荣,先利后义者辱。

——荀子

9.仓禀实而知礼节,衣食足而知荣辱。

——管子

10.聚天下之人,不可以无财,理天下之财,不可以无义。——王安石 重义轻利的唐太宗

——信义比财物更重要

一个番邦使者抱着一只天鹅千里迢迢地来到长安,想献给唐太宗。可是他却在给天鹅洗澡时,不小心让它飞走了,只剩下手里的一根羽毛。他非常恐慌,害怕唐太宗怪罪。他只好痛哭流涕的作了一首诗,其中就有两句:“礼轻情义重,千里送鹅毛。”唐太宗知道后,很受感动,没有因为自己没得到那只珍贵的天鹅而生气,反而大大奖赏了那个使者,因为他看重的不是礼物财物,而是使者的那份信义和诚心。 淡泊名利的钱学森

——高尚的品格比名利更让人尊重

钱学森淡然面对荣誉、地位、金钱,将一生交给了最爱的祖国。曾经有一次,他获得了 100 万港元的奖金,当支票汇过来后,他却看都未看全部捐给了西部的治沙事业。 1992 年,他申请辞去了“学部委员”的称号,这与当前一些人为争名争利而“想尽办法”的现状形成强烈对比。他说:“我作为一名中国的科技工作者,活着的目的就是为人民服务。”钱学森的高尚品格赢得了世人的尊重。 金字招牌为何不倒

——经商之道,义在利先

北京同仁堂创建于1669年,至今已有342年的历史,从创业之初就提出了“济世”、“养生”的经营宗旨,“在赚钱与济世养生这二者之间,始终把济世养生放在第一位,为济世养生而制药卖药”。“在义与利的关系上,重义在先,通过义而获利。”注重信誉,注重商德。因此,在制药中,坚持 “炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力。”百年下来,依然受到世人追捧,是块名副其实的金字招牌。巴斯德退回证书

——个人的名利比不上爱国的大义

法国细菌学家巴斯德,因杰出的科研成就享誉欧洲。波恩大学给他寄去了名誉博士证书。但普法战争爆发后,普鲁士占领了法国大片领土,巴斯德气愤难抑,决定退回波恩大学的证书,不要敌国授予的名誉。他说,科学没有国界,但科学家有自己的祖国。表达了炽烈的爱国之情。

练笔:

1.上下交征利,而国危矣

2.苟为后义而先利,不夺不餍

3.未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也

……

你对“利与义”有什么看法?请联系实际有理有据地写一段文字,阐述自己的观点。(200-400字)《孟子》成语 俗语及名句(1) 五十步笑百步:

作战时后退了五十步的人讥笑后退了百步的人。比喻自己跟别人有同样的缺点错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明地去讥笑别人。 【出自】:《孟子·梁惠王上》

“填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?” (2) 引领而望:引领:伸长脖子。伸长脖子远望。形容殷切盼望。 【出自】:《孟子·梁惠王上》

“如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。”

(3)明察秋毫:明察:看清;秋毫:秋天鸟兽身上新长的细毛。原形容人目光敏锐,任何细小的事物都能看得很清楚。后多形容人能洞察事理。 【出自】:《孟子·梁惠王上》:“明足以察秋毫之末,而不见舆薪,则王许之乎?”(4) 缘木求鱼

缘木:爬树。爬到树上去找鱼。比喻方向或办法不对头,不可能达到目的。 【出自】:《孟子·梁惠王上》

“以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。”

(5)出尔反尔 尔:你;反:通“返”,回。原意是你怎样做,就会得到怎样的后果。现指人的言行反复无常,前后自相矛盾。 【出自】:《孟子·梁惠王下》

“出乎尔者,反乎尔者也。”(6)与人为善

与:赞许,赞助;为:做;善:好事。指赞成人学好。现指善意帮助人。 【出自】:《孟子·公孙丑上》

“取诸人以为善,是与人为善者也。故君子莫大乎与人为善。” (7) 不虞之誉 虞:料想;誉:称赞。没有意料到的赞扬。 【出自】:《孟子·离娄上》

有不虞之誉,有求全之毁:有意料不到的赞扬,也有过于苛求的诋毁。(8) 左右逢源

逢:遇到;源:水源。到处遇到充足的水源。原指赏识广博,应付裕如。后也比喻做事得心应手,非常顺利。 【出自】:《孟子·离娄下》

资之深,则取之左右逢其原:蓄积很深,便能取之不尽,左右逢源。

(9)自怨自艾 :怨:怨恨,悔恨;艾:割草,比喻改正错误。原意是悔恨自己的错误,自己改正。现在只指悔恨自己的错误。 【出自】:《孟子·万章上》

太甲悔过,自怨自艾:太甲悔过,自己怨恨,自己悔过。

(10) 以邻为壑 :拿邻国当做大水坑,把本国的洪水排泄到那里去。比喻只图自己一方的利益,把困难或祸害转嫁给别人。 【出自】:《孟子·告子下》:“是故禹以四海为壑。今吾子以邻国为壑。” 《孟子》名言名句

1.不以规矩,不成方圆

2.人有不为也,而后可以有为。

3.虽有天下易生之物,一日暴之,十日寒之,未有能生者也。(即使有一种最容易生长的植物,晒它一天,又冻它十天,没有能够再生长的。)

4.其进锐者,其退速。(前进太猛的人,后退也会快。)

5.仁者无敌。(仁德的人是无敌于天下的。)

6.天时不如地利,地利不如人和。 7.爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。(爱别人的人,会受到别人的爱;尊敬别人的人,会受到别人尊敬。)

8.贤者以其昭昭使人昭昭,今以其昏昏使人昭昭。(贤能的人,一定是自己先明白了再使人明白;今天的人自己还在糊涂却硬要叫人明白。)

9.君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱在,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。(君子有三种乐处,但是以德服天下并不在其中。父母都健康,兄弟没灾患,是第一种乐趣;抬头无愧于天,低头无愧于人,是第二种乐趣;得到天下优秀人才而对他们进行教育,是第三种乐趣。) 10.穷则独善其身,达则兼善天下。

11.人之患在好为人师。

12.君子之于禽兽,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。

13.生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼,可谓孝也。

同课章节目录