第3课 中古时期的欧洲 教案(表格式)

图片预览

文档简介

第3课

中古时期的欧洲

教材分析

本课是第二单元的起始课,叙述了5—15世纪欧洲社会的变迁。本课一共三个子目,第一子目和第二子目是本课重点。封君封臣制度是社会动荡和自然经济的产物,封君、封臣通过土地联系在一起,大小封建主成为西欧社会的统治阶级,领主独立行使权力的结果是西欧政治上的分裂割据局面。庄园也是适应自然经济的需要,随着封君封臣制度而产生的。作为个生产单位,庄园的土地划分为领主自营地和农民份地。中古中后期,随着城市在西欧的兴起,国王利用城市的支持开始建立统一的王权国家。在宗教上,中古西欧形成了教会和世俗政权并立的格局。东欧部分主要谈了拜占庭帝国早期幸存的原因和《罗马民法大全》的编订;俄罗斯部分重在说明近代俄罗斯国家是在反抗蒙古统治以及随后的扩张过程中形成的。

仔细梳理,我们不难发现,“变化”和“多元”这两个关键词是本课的关键。作为起始课,这里的“多元”不仅仅是指欧洲文明内部是多元的(西欧、东欧),而且,从世界各区域来看,欧洲文明也是当时世界“多元面貌”的具体“一元”。

二、学情分析

学生通过初中的学习,对中古时期的欧洲的封君封臣制、庄园与农奴制、城市和大学的兴起、拜占庭帝国的发展变迁和《查士丁尼法典》已有基本了解,对教会的发展演变和俄罗斯不甚了解。总体而言,学生对于中古时期西欧封建社会只停留在知识识记层面,对这一时期政治、经济、思想文化之间的内在逻辑联系缺乏深入认知,需要通过某一因素构建起中古时期欧洲社会发展的逻辑框架。

三、教学目标

通过时间轴和地图,对中世纪的欧洲面貌有整体认知。

以教材内容为基础,通过观察示意图和补充材料,提取信息,具体说明封君封臣制度、庄园与农奴制度形成的条件与特征,理解其构成了封建社会的基础。

通过图片和材料,认识教权的兴衰更替,理解教会在中世纪西欧二元制社会中的地位。

根据地图和材料,综合探究中世纪欧洲社会所隐藏的生机与活力。

根据拜占庭帝国和俄罗斯历史大事件时间轴,认识两者的共同点,理解文明之间的交流与融通,彰显中古时期欧洲文明发展的多元特性。

正确认识人类交往的基本范式,学会从历史的角度看待不同地区文明的发展演变,认识文明演变的复杂性及文明本身的多元与多样性,树立正确的历史观、世界观和价值观,要以包容的心态对待不同国家、民族的人和事。

四、教学重难点

【教学重点】:西欧封建社会的变迁。

【教学难点】:西欧封建制度的特征;中古时期欧洲的多元文明面貌。

五、教学过程

序 师生课堂活动 解说

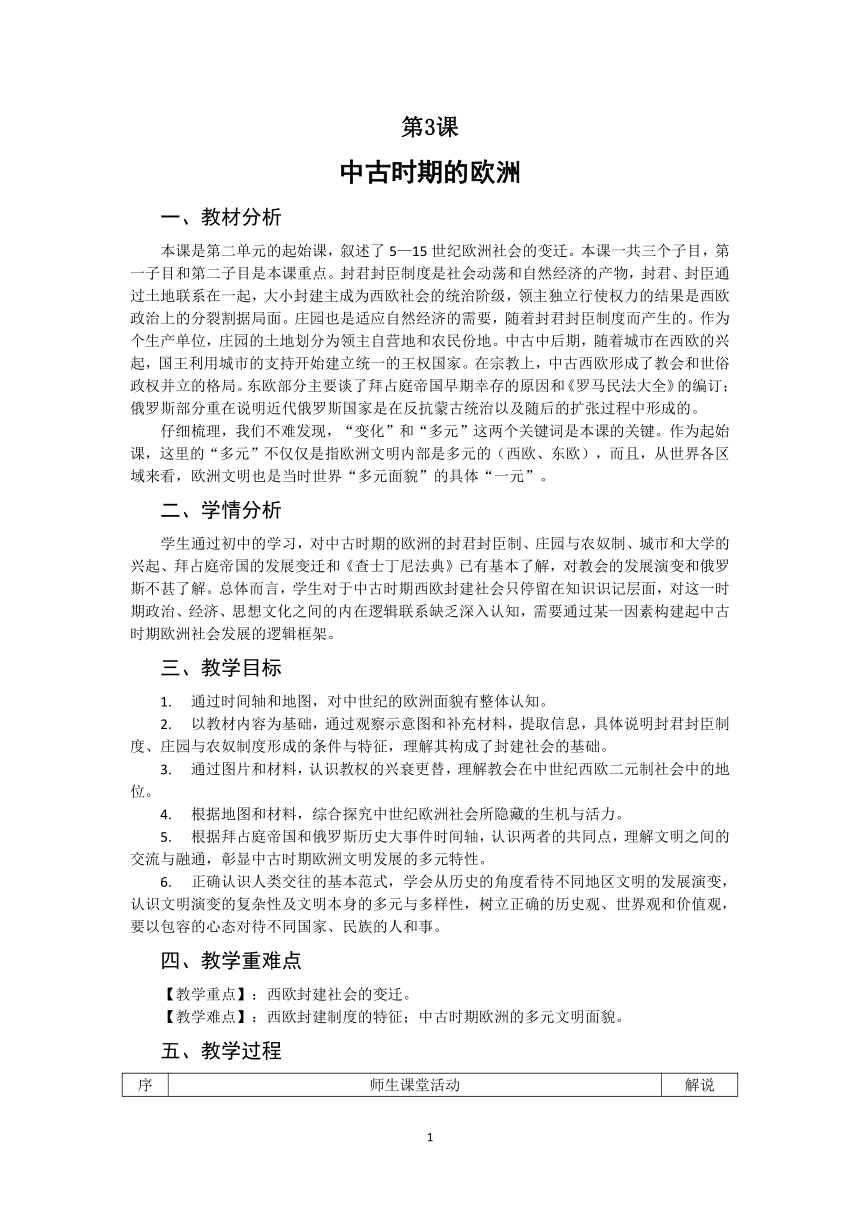

1导入新课 师:左图是教材第15页 《罗马人与日耳曼人》的图片,图片中哪个是日耳曼人、哪个是罗马人?可从图片中得出什么信息? 生:左边的是罗马人,右边的是日耳曼人。罗马人表情坚毅平静,有头盔的保护,而日耳曼人装备原始,没有头盔和护腕的保护,体现了罗马人装备的精良和日耳曼人的落后。 师:英语中的蛮族叫barbarian。因为当时罗马人和日耳曼人交往过 程中嘲笑他们讲话吧啦吧啦乱响,所以就有barbaros来形容他 们。 这些曾被罗马人嘲讽的野蛮人,在公元4世纪时进行了一场民族大迁徙运动。他们从北欧出发,消灭了西罗马帝国,将罗马人的优越感击的粉碎。民族大迁徙下的中古时期欧洲还发生了什么变化?接下来我们以中古时期的民族大迁徙为线索来了解中古时期的欧洲。 学生能够提取教材图片的历史信息,并能够利用这些信息,论证自己的观点,由此导入新课。(这里培养了学生的时空观念与史料实证的素养,达到了水平2的要求) 充分利用挖掘新教材的资源,这应该成为我们实施新课程、新教材的基本原则之一。

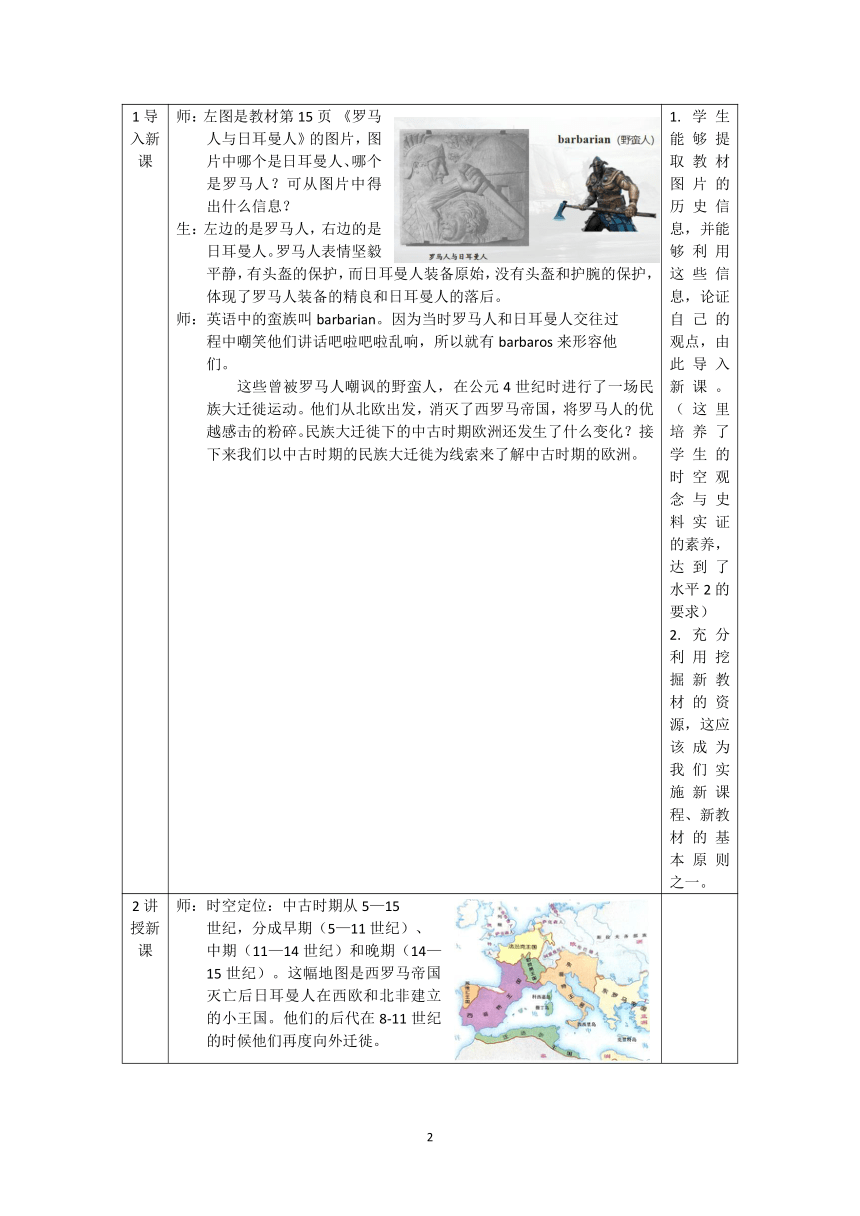

2讲授新课 师:时空定位:中古时期从5—15 世纪,分成早期(5—11世纪)、 中期(11—14世纪)和晚期(14—15世纪)。这幅地图是西罗马帝国灭亡后日耳曼人在西欧和北非建立的小王国。他们的后代在8-11世纪的时候他们再度向外迁徙。

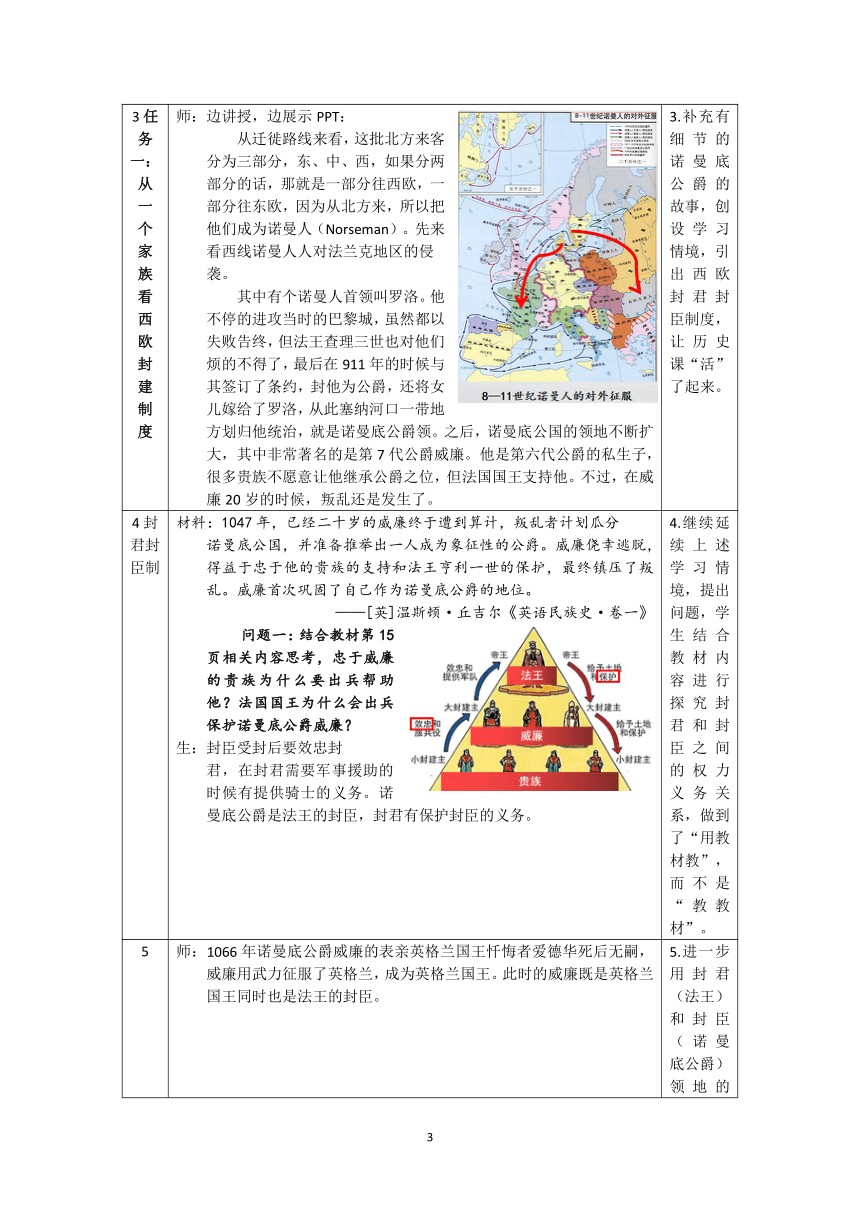

3任务一:从一个家族看西欧封建制度 师:边讲授,边展示PPT: 从迁徙路线来看,这批北方来客分为三部分,东、中、西,如果分两部分的话,那就是一部分往西欧,一部分往东欧,因为从北方来,所以把他们成为诺曼人(Norseman)。先来看西线诺曼人人对法兰克地区的侵袭。 其中有个诺曼人首领叫罗洛。他不停的进攻当时的巴黎城,虽然都以失败告终,但法王查理三世也对他们烦的不得了,最后在911年的时候与其签订了条约,封他为公爵,还将女儿嫁给了罗洛,从此塞纳河口一带地方划归他统治,就是诺曼底公爵领。之后,诺曼底公国的领地不断扩大,其中非常著名的是第7代公爵威廉。他是第六代公爵的私生子,很多贵族不愿意让他继承公爵之位,但法国国王支持他。不过,在威廉20岁的时候,叛乱还是发生了。 3.补充有细节的诺曼底公爵的故事,创设学习情境,引出西欧封君封臣制度,让历史课“活”了起来。

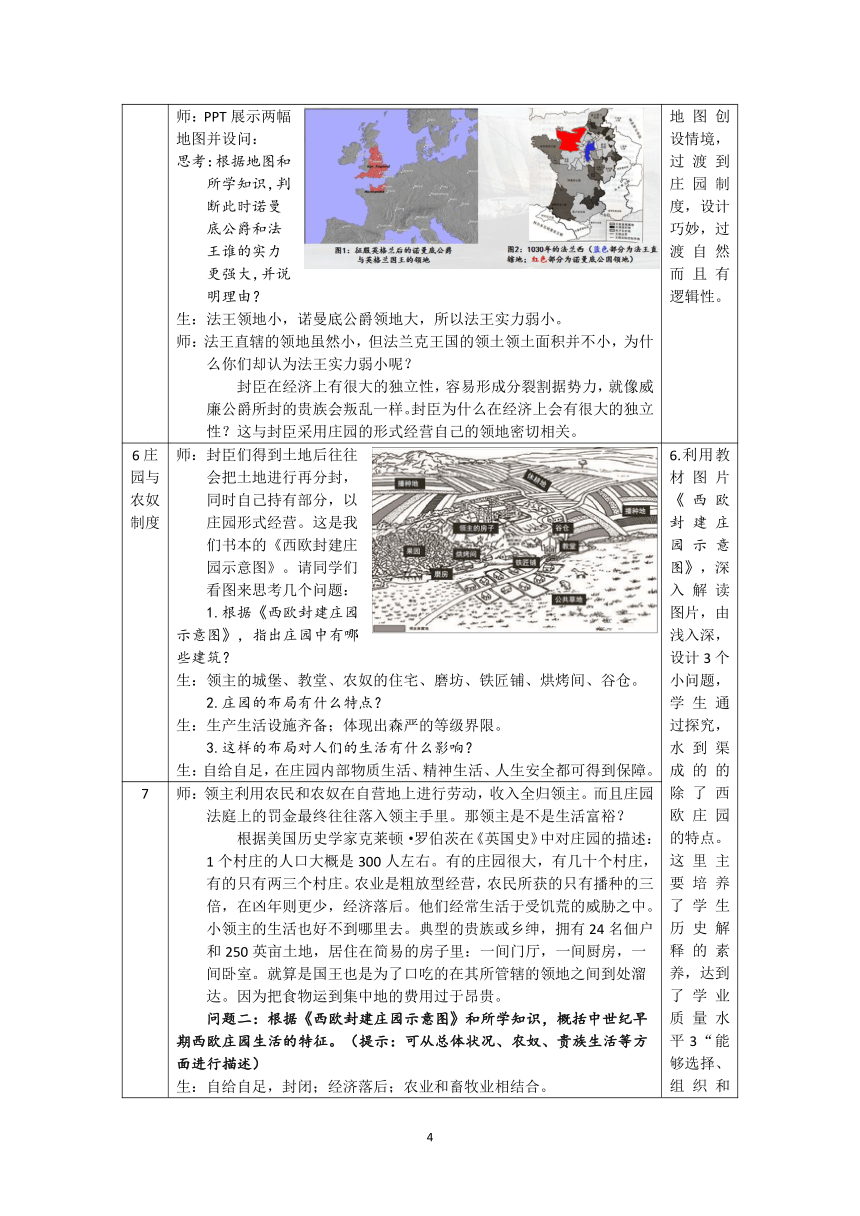

4封君封臣制 材料:1047年,已经二十岁的威廉终于遭到算计,叛乱者计划瓜分 诺曼底公国,并准备推举出一人成为象征性的公爵。威廉侥幸逃脱,得益于忠于他的贵族的支持和法王亨利一世的保护,最终镇压了叛乱。威廉首次巩固了自己作为诺曼底公爵的地位。 ——[英]温斯顿·丘吉尔《英语民族史·卷一》 问题一:结合教材第15页相关内容思考,忠于威廉的贵族为什么要出兵帮助他?法国国王为什么会出兵保护诺曼底公爵威廉? 生:封臣受封后要效忠封 君,在封君需要军事援助的时候有提供骑士的义务。诺曼底公爵是法王的封臣,封君有保护封臣的义务。 4.继续延续上述学习情境,提出问题,学生结合教材内容进行探究封君和封臣之间的权力义务关系,做到了“用教材教”,而不是“教教材”。

5 师:1066年诺曼底公爵威廉的表亲英格兰国王忏悔者爱德华死后无嗣,威廉用武力征服了英格兰,成为英格兰国王。此时的威廉既是英格兰国王同时也是法王的封臣。 师:PPT展示两幅地图并设问: 思考:根据地图和所学知识,判断此时诺曼底公爵和法王谁的实力更强大,并说明理由? 生:法王领地小,诺曼底公爵领地大,所以法王实力弱小。 师:法王直辖的领地虽然小,但法兰克王国的领土领土面积并不小,为什么你们却认为法王实力弱小呢? 封臣在经济上有很大的独立性,容易形成分裂割据势力,就像威廉公爵所封的贵族会叛乱一样。封臣为什么在经济上会有很大的独立性?这与封臣采用庄园的形式经营自己的领地密切相关。 5.进一步用封君(法王)和封臣(诺曼底公爵)领地的地图创设情境,过渡到庄园制度,设计巧妙,过渡自然而且有逻辑性。

6庄园与农奴制度 师:封臣们得到土地后往往会把土地进行再分封,同时自己持有部分,以庄园形式经营。这是我们书本的《西欧封建庄园示意图》。请同学们看图来思考几个问题: 根据《西欧封建庄园示意图》,指出庄园中有哪些建筑? 生:领主的城堡、教堂、农奴的住宅、磨坊、铁匠铺、烘烤间、谷仓。 庄园的布局有什么特点? 生:生产生活设施齐备;体现出森严的等级界限。 3.这样的布局对人们的生活有什么影响? 生:自给自足,在庄园内部物质生活、精神生活、人生安全都可得到保障。 6.利用教材图片《西欧封建庄园示意图》,深入解读图片,由浅入深,设计3个小问题,学生通过探究,水到渠成的的除了西欧庄园的特点。这里主要培养了学生历史解释的素养,达到了学业质量水平3“能够选择、组织和运用相关材料并使用相关历史术语,在正确历史观和方法论的指导下,对系列史事做出解释”的要求。

7 师:领主利用农民和农奴在自营地上进行劳动,收入全归领主。而且庄园法庭上的罚金最终往往落入领主手里。那领主是不是生活富裕? 根据美国历史学家克莱顿·罗伯茨在《英国史》中对庄园的描述:1个村庄的人口大概是300人左右。有的庄园很大,有几十个村庄,有的只有两三个村庄。农业是粗放型经营,农民所获的只有播种的三倍,在凶年则更少,经济落后。他们经常生活于受饥荒的威胁之中。小领主的生活也好不到哪里去。典型的贵族或乡绅,拥有24名佃户和250英亩土地,居住在简易的房子里:一间门厅,一间厨房,一间卧室。就算是国王也是为了口吃的在其所管辖的领地之间到处溜达。因为把食物运到集中地的费用过于昂贵。 问题二:根据《西欧封建庄园示意图》和所学知识,概括中世纪早期西欧庄园生活的特征。(提示:可从总体状况、农奴、贵族生活等方面进行描述) 生:自给自足,封闭;经济落后;农业和畜牧业相结合。

8 师:封君封臣制和庄园制构成了西欧封建制度最基本的特征。这两个制度有个共同点,那就是要从上级那里获得土地需要宣誓。一起来看,宣誓词: 材料1:9世纪封臣的效忠誓词: “我……效忠我的主人,爱其所爱,仇其所仇。主人凡践履协约……我的一言一行,一举一动,必将以他的意志为准则,绝无违背。” ——[美]约翰·巴克勒等《西方社会史》 材料2:农奴投靠领主誓词 立字人某某,谨致崇高庄严之某某大人阁下: 如众所周知,我因衣食缺乏,无以为生,请求大人……准许我委身于大人监护之下……以后您必须供给我衣食,予我以帮助与救济,我将尽我的力量为您服务,不负您的援救与保护。 ——周一良、吴于廑总主编,郭守田主编《世界通史资料选编辑·中古部分》 问题三:根据材料1和2分别指出封君与封臣之间、领主与农奴之间的关系,并在此基础上用1~2句话来概括中世纪早期的西欧封建制度。 生1:封君与封臣的关系——从属关系(社会上层)。领主与农奴的关系——从属关系(社会下层)。总而言之,这两个制度都强调保护与服从的人身依附关系,双向的契约关系。 生2:一句话描述西欧封建制度:西欧的封建制度以土地为基础,以相互从属的人身依附关系为纽带。 创设问题情境,将封君封臣制和庄园制结合起来进行对比,深化了对西欧封建制度的理解,同时,学生用一句话或两句话进行了总结。这里达到了历史解释素养的学业质量水平4“能够在独立探究历史问题时,在尽可能占有史料的基础上,尝试”“提出新的解释”的要求。 8.建议:此处设问应该更明确:“......概括中世纪早期的西欧封建制度的关键特征。”

9 教学第一段总结 师:按照你们现有的生活经验和知识储备,你们觉得人们在什么样的情况下,才希望获得保护? 生:在遇到危险的时候。 师:边讲授边展示PPT: 师:没错,中古时期欧洲封建制不是统治者的政治设计,也不是中央政府自上而下推行的某种制度,而是面对安全威胁、情急之下西欧社会的富有个性的应变。8世纪,为了抵抗阿拉伯人对法兰克王国的入侵,查理·马特进行采邑制改革,封建制度初步形成;9世纪,面对诺曼人的入侵,封建制度进一步发展,英国著名历史学家佩里·安德森说,“维金人(诺曼人)最初狂风暴雨般的侵袭,使法兰西成为欧洲封建主义的中心故土。”11世纪,封建制度发展到顶峰。 当然,中古时期西欧封建制度的形成还有很多因素,比如日耳曼马尔克制、亲兵制的影响,古罗马的大地产制等,因课堂时间有限,我们在分析时只挑选了民族迁徙这一中古时期欧洲特别重要历史现象进行分析。 9.此处过渡不太自然,建议增加这样一句:“西欧封建制度下的人身依附关系意味着封君对封臣、领主对农奴的保护。” 10.这里补充说明“中古时期西欧封建制度的形成还有很多因素”,既反映了历史的真实,也潜移默化的培养了学生唯物史观的素养。

10任务二:从一座城市看西欧社会变迁 师:边讲授边展示PPT: 当遇到危险时,他们除了躲进城堡外,也把希望寄托在上帝身上。当时有一句祈祷语在基督徒中间广为流传:“主啊,拯救我们吧。让我们免遭暴力的折磨!” 让西欧人胆战心惊的诺曼人的民族迁徙在11世纪之后告一段落。但11世纪末,在教皇的鼓动下,已在西欧定居的日耳曼人开始向外扩张。两个方向:向西进行了再征服运动,要把异教徒阿拉伯人赶出伊比利亚半岛,激发了民族主义情绪与宗教狂热情绪,促进了西班牙和葡萄牙的王权的膨胀。向东进行了扩张十字军东征。 11.再次利用诺曼人的民族迁徙和扩张,过渡到西欧城市的兴起相关内容的学习。学习者清晰的感受到了本节课的“线”。

11 材料3:1096年第一次十字军及其后的几次征战,欧洲封建主击败了阿拉伯人及伊斯兰信徒对地中海的控制,使地中海航道又畅通了,商业活动扩大,商品贸易日益繁荣。 ——李运明《中西封建城市差异性比较研究》 思考:根据上述材料指出,日耳曼人向东征伐客观上产生什么影响? 生:疏通商路,商贸发展。

12 小组讨论 师:商路疏通后,西欧社会发生了什么变化呢?我们来看图1,在从巴黎到波尔多的商路上,有一个城市叫奥尔良,法国第二大河卢瓦尔河穿城而过,奥尔良城原本是王室领地。 那么,它在11世纪后发生了什么变化呢?请同学们看学案,完成任务二: 问题四 根据地图1—图3和材料4、5,分析商路畅通后以奥尔良城为代表的西欧社会发生了什么新变化。(要求:4人一组;讨论时间为4分钟;每个小组选择一位代表发言) 材料4:随着城市的兴起,奥尔良等城市获得各种不同程度的自治权, 是法国乃至西欧中世纪的普遍现象。当市民与领主相持不下时, 国王就可以以最高领主的身份适时介入, 使双方接受他的仲裁, 无形中大大提高了王权的威望。随着经济实力的壮大,市民阶层作为一支独立的政治力量登上历史舞台……从这个意义上说, 市民自治权是近代欧洲民主政治的渊源之一。 ——摘编自:徐鹤森《中世纪法国自治城市的兴衰》 材料5:14世纪80年代,领主自营地大都划成小块,租给农民,有的是终身租地,有些地方开始流行分成制租佃。庄园制度终于被城市经济结构摧毁了。工商业在城市结构中获得了合乎规律的发展,在法国西部、意大利等地出现了资本主义萌芽。 ——摘编自:任奇正《西欧中世纪城市的兴起与庄园制度》 生:讨论后回答:从商路图来看,西欧地区商路交汇处主要在意大利北部和法兰克的北部地区。商路交汇处往往是城市数量多的地区。大学群和城市群基本重合。所以,商路疏通后,城市兴起,大学出现,文化发展,思想解放。城市的兴起,推动了城市自治的发展,市民阶层壮大,为后世民主政治奠定基础;王权在市民和领主的博弈中不断强化;资本主义萌芽产生。 师:当然城市的发展和生产力的进步,农业和手工业的发展有密切关系。封建社会的城市具有封建性,它们是封建社会中的实体。城市是在封建领主的庄园上兴起的,所以常常受到封建领主的控制和盘剥,所以工商业的城市通过暴力或赎买的方式获得自治权。教会是中古时期西欧最大的封建领主,接下来我们一起来看中古时期西欧教会的发展状况。 12.借助地图,学生获取关于商路、城市和大学的有关信息,培养了学生的时空观念;同时,将图1、图2和图3三幅地图关联起来,这样,就将商路、城市关和大学关联了起来分析,学生就明白了西欧商品经济的发展,推动了城市出现,进而促进了文化的繁荣与思想解放。此时,老师在上述三幅地图之后补充关于“城市自治”“王权加强”的文字材料4,关于“资本主义萌芽”的文字材料5,学生很顺利的明白了在商品经济发展的基础上城市兴起,大学出现,文化发展,思想解放。在城市自治过程中,王权得到加强。进而,到14世纪,资本主义萌芽出现。通过这个学习环节,学生明白了经济、政治、文化之间的互动关系,实际上也培养了唯物史观的素养,达到了学业质量水平4“能够从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系来理解历史上的发展变化”的要求。

13 师:诺曼人向外迁徙时,最喜欢进攻修道院,揭开海盗时代序幕的是793年对林第斯法恩修道院的袭击。这场袭击给英格兰人留下了一段极其痛苦的回忆,“以至于三个世纪以后的英国僧侣达拉谟的西门,一讲起这场攻击仍然愤怒地浑身颤抖”。诺曼人对加洛林国家的主动进攻始自于799年对阿奎丹的修道院突然袭击。 思考:诺曼人为什么喜欢袭击修道院? 生:因为修道院聚集了大量的财富,同时相比于巴黎等大城市,防御能力低下。 13.此处过渡自然巧妙。

14 师:虽然,诺曼人的先辈劫掠修道院和教堂,但当他们定居后却皈依基督教,比如诺曼底公爵威廉。 材料6:1068年的圣诞节征服者威廉在威斯敏斯特教堂举行加冕礼。在诺曼底,有一位叫奥多的主教,在英格兰也有一处伯爵封地,地位仅次于国王威廉。 ——丘吉尔《英语民族史》 问题五:比较材料6和图4,指出教皇权力有什么变化(提示:可从教皇的称呼入手);结合图5和教材第17页最后一段,指出中世纪教会对西欧社会生活的影响。 生:教权与王权结合,融入世俗封建制度,地位举足轻重,但低于王权。在英诺森三世的时候,教权高于王权;教会实行严格的思想控制。 师:英诺森三世统治时期是教皇权势的鼎盛时代,教廷势力在当时的欧洲有着举足轻重的作用,曾迫使英国、丹麦、葡萄牙、瑞士等国王称臣。教廷还掌握了当时西欧信仰基督教地区的三分之一的土地,设立宗教裁判所制裁异端。到了卜尼法斯八世登上教皇宝座(1294)之后,这位专横跋扈的教会领袖竟然以皇帝的姿态自居。“我是恺撒!我是皇帝!” 绝对权力带来绝对的腐败,教会也不例外,腐败了。14世纪后半期教会的腐败更甚,比如教士们化身专业销售,兜售赎罪券。美因茨大主教自称据说有耶稣被钉上十字架时流下的汗珠。据说还有人收藏着上帝造人类始祖亚当时用剩的泥块。加之世俗王权的不断加强,15世纪开始教权逐渐衰落,王权逐渐高于教权。 总体而言,中世纪的教会权力经历了如下变化:5—11世纪教权依附于王权;12—14世纪教权高于王权;15世纪教权衰落。 14.此处,教师化繁为简,将教权演变的复杂过程通过图片和教师讲述直观简练的表达了出来,体现了教师深厚的学术功底与精巧的教学设计。

15教学第二段小结 师:中古时期的西欧在内外民族迁徙的影响下,中世纪晚期西欧的面貌和中古初期已经大为不同,出现了一个从封建制度确立到全面鼎盛的动态演进过程,商品经济发展,思想解放,教权盛极而衰,王权膨胀,民族国家初显,这都为西欧走向近代打下了良好的基础。 15.此处小结,从经济、政治、思想三个方面归纳了中世纪晚期西欧的社会变化,突出了重点,实现了课标“了解中古时期欧洲地区国家、民族、宗教和社会的变化”的要求。

16任务三:从一条商路看东欧社会发展 师:我们再把目光转向东欧地区。在课前我们看过一幅地图,诺曼人也向东欧扩张。在海盗时代开始以前,斯堪的纳维亚半岛上的瑞典人就与斯拉夫人有过往来。在这一过程中,他们开辟了著名的“瓦希商路”,勾连着从北欧经过斯拉夫地区再到拜占庭。他们把裘皮、皮革、蜂蜜、手工业品以及被俘的奴隶,通过“瓦希商路”贩卖到拜占庭,并在那里“购买丝绸、呢绒、黄金、白银、武器、器皿和生活品。”经他们转手销往北欧以及西欧沿海地区。诺曼人的商贸活动逐渐构建起北海、波罗的海海运商业贸易的巨大网络。 他们有时也乘机夺取大权,成为王公。862年留里克成为诺夫哥罗德大公,开创了俄罗斯历史上第一个王朝——留里克王朝。他们还进攻拜占庭,在征伐拜占庭的过程中,拜占庭的悠久历史和灿烂文化令基辅罗斯的历代大公们垂慕不已。那拜占庭帝国到底是怎样的呢? 我们通过一幅图片了解一下拜占庭帝国的政治状况。 (上图为《查士丁尼及其随从》创作于547 年,是圣维塔莱教堂的镶嵌画) 思考:观察《查士丁尼及其随从》,指出拜占庭帝国的政治特征,并说明理由。(思考角度提示:观察这幅图片,有哪几种身份的人?哪个是查士丁尼?王权强大还是教权强大?) 生:王权强大,政教合一。因为查士丁尼一世处于画面的中心,同时皇冠周围形成了一个独一无二的光环,把查士丁尼大帝的威仪形象神圣化、宗教化,这预示着他既掌握世间的权力,又享有神性的荣耀。 此处再次借助诺曼人的扩张,过渡到东欧社会,非常自然。 如何观察《查士丁尼及其随从》,此处,老师给予“思考提示”,也是一种学法指导。

17教学第三段小结 师:入主斯拉夫地区的诺曼人在与拜占庭帝国交往的过程中他们不断学习拜占庭帝国的先进文化,逐渐封建化。 材料7: 问题六:请同学们看下列历史大事年表,并梳理出拜占庭帝国和俄罗斯之间在政治和文化上的相似处。 生:政治上:封建中央集权,王权强大;思想上:信仰东正教 18.教师抓住东欧社会发展的关键节点,自己制作大事年表,将师生不太熟悉的东欧历史主线呈现出来,并据此创设情境,设计问题,学生据此获取信息、分析问题、解决问题。这主要培养了学生的时空观念、历史解释的素养,达到了学业质量水平4的要求,即“能够依据需要并运用相关材料和正确方法,独立绘制相关图表,并加以说明”“能够在正确的历史观和方法论的指导下,全面、客观地论述历史和现实问题”。

18 师:PPT展示本节课的时间轴并设问: 如果让你们用一些关键词来形容中古时期的欧洲,该怎么形容? 生:区域互动、社会渐变、多元多样。

19本课总结提升 师:中古时期的欧洲在民族迁徙的影响下,西欧在中世纪早期和中晚期呈现不同的发展面貌,同时东欧和西欧也呈现不同的发展面貌,体现欧洲内部文明发展的多元面貌。 古典文明的空间载体是地中海世界,诺曼人和阿拉伯人以和平往来和武力征伐方式为基础的民族迁徙使古典文明的空间载体地中海世界发生裂变,位于西北部的西方经历了日耳曼 —拉丁化,东北部地区经历了东方希腊化,而西部、南部和东南部地区则完成了伊斯兰化,分别形成了西方文明、东正教文明和伊斯兰文明。 如果我们将时间视野扩大,新航路开辟后西欧人开始走向星辰大海,在完成资本原始积累向近代社会转变的同时也深刻地影响了整个世界的走向。如果我们进一步拓展空间视野,放眼世界,那会看到更加多彩的文明。你处于沙漠,我面对海洋;你多元荟萃,我源远流长。文明是多彩的,人类文明因多样才有交流互鉴的价值,交流互鉴可以丰富人类文明的色彩,让各国人民享受更富内涵的精神生活、开创更有选择的未来。 19.教师围绕“变化”一词分阶段总结西欧社会发展,围绕“多元”一词,分区域、有重点、多层次呈现欧洲内部文明的多元面貌,同时,老师基于全球的视野,俯视西欧文明,看到的是更加多彩的文明。最后,老师点明本节课的主旨文明因“交流互鉴”而“多彩”,因“交流互鉴”才能“开创更有选择的未来”。

中古时期的欧洲

教材分析

本课是第二单元的起始课,叙述了5—15世纪欧洲社会的变迁。本课一共三个子目,第一子目和第二子目是本课重点。封君封臣制度是社会动荡和自然经济的产物,封君、封臣通过土地联系在一起,大小封建主成为西欧社会的统治阶级,领主独立行使权力的结果是西欧政治上的分裂割据局面。庄园也是适应自然经济的需要,随着封君封臣制度而产生的。作为个生产单位,庄园的土地划分为领主自营地和农民份地。中古中后期,随着城市在西欧的兴起,国王利用城市的支持开始建立统一的王权国家。在宗教上,中古西欧形成了教会和世俗政权并立的格局。东欧部分主要谈了拜占庭帝国早期幸存的原因和《罗马民法大全》的编订;俄罗斯部分重在说明近代俄罗斯国家是在反抗蒙古统治以及随后的扩张过程中形成的。

仔细梳理,我们不难发现,“变化”和“多元”这两个关键词是本课的关键。作为起始课,这里的“多元”不仅仅是指欧洲文明内部是多元的(西欧、东欧),而且,从世界各区域来看,欧洲文明也是当时世界“多元面貌”的具体“一元”。

二、学情分析

学生通过初中的学习,对中古时期的欧洲的封君封臣制、庄园与农奴制、城市和大学的兴起、拜占庭帝国的发展变迁和《查士丁尼法典》已有基本了解,对教会的发展演变和俄罗斯不甚了解。总体而言,学生对于中古时期西欧封建社会只停留在知识识记层面,对这一时期政治、经济、思想文化之间的内在逻辑联系缺乏深入认知,需要通过某一因素构建起中古时期欧洲社会发展的逻辑框架。

三、教学目标

通过时间轴和地图,对中世纪的欧洲面貌有整体认知。

以教材内容为基础,通过观察示意图和补充材料,提取信息,具体说明封君封臣制度、庄园与农奴制度形成的条件与特征,理解其构成了封建社会的基础。

通过图片和材料,认识教权的兴衰更替,理解教会在中世纪西欧二元制社会中的地位。

根据地图和材料,综合探究中世纪欧洲社会所隐藏的生机与活力。

根据拜占庭帝国和俄罗斯历史大事件时间轴,认识两者的共同点,理解文明之间的交流与融通,彰显中古时期欧洲文明发展的多元特性。

正确认识人类交往的基本范式,学会从历史的角度看待不同地区文明的发展演变,认识文明演变的复杂性及文明本身的多元与多样性,树立正确的历史观、世界观和价值观,要以包容的心态对待不同国家、民族的人和事。

四、教学重难点

【教学重点】:西欧封建社会的变迁。

【教学难点】:西欧封建制度的特征;中古时期欧洲的多元文明面貌。

五、教学过程

序 师生课堂活动 解说

1导入新课 师:左图是教材第15页 《罗马人与日耳曼人》的图片,图片中哪个是日耳曼人、哪个是罗马人?可从图片中得出什么信息? 生:左边的是罗马人,右边的是日耳曼人。罗马人表情坚毅平静,有头盔的保护,而日耳曼人装备原始,没有头盔和护腕的保护,体现了罗马人装备的精良和日耳曼人的落后。 师:英语中的蛮族叫barbarian。因为当时罗马人和日耳曼人交往过 程中嘲笑他们讲话吧啦吧啦乱响,所以就有barbaros来形容他 们。 这些曾被罗马人嘲讽的野蛮人,在公元4世纪时进行了一场民族大迁徙运动。他们从北欧出发,消灭了西罗马帝国,将罗马人的优越感击的粉碎。民族大迁徙下的中古时期欧洲还发生了什么变化?接下来我们以中古时期的民族大迁徙为线索来了解中古时期的欧洲。 学生能够提取教材图片的历史信息,并能够利用这些信息,论证自己的观点,由此导入新课。(这里培养了学生的时空观念与史料实证的素养,达到了水平2的要求) 充分利用挖掘新教材的资源,这应该成为我们实施新课程、新教材的基本原则之一。

2讲授新课 师:时空定位:中古时期从5—15 世纪,分成早期(5—11世纪)、 中期(11—14世纪)和晚期(14—15世纪)。这幅地图是西罗马帝国灭亡后日耳曼人在西欧和北非建立的小王国。他们的后代在8-11世纪的时候他们再度向外迁徙。

3任务一:从一个家族看西欧封建制度 师:边讲授,边展示PPT: 从迁徙路线来看,这批北方来客分为三部分,东、中、西,如果分两部分的话,那就是一部分往西欧,一部分往东欧,因为从北方来,所以把他们成为诺曼人(Norseman)。先来看西线诺曼人人对法兰克地区的侵袭。 其中有个诺曼人首领叫罗洛。他不停的进攻当时的巴黎城,虽然都以失败告终,但法王查理三世也对他们烦的不得了,最后在911年的时候与其签订了条约,封他为公爵,还将女儿嫁给了罗洛,从此塞纳河口一带地方划归他统治,就是诺曼底公爵领。之后,诺曼底公国的领地不断扩大,其中非常著名的是第7代公爵威廉。他是第六代公爵的私生子,很多贵族不愿意让他继承公爵之位,但法国国王支持他。不过,在威廉20岁的时候,叛乱还是发生了。 3.补充有细节的诺曼底公爵的故事,创设学习情境,引出西欧封君封臣制度,让历史课“活”了起来。

4封君封臣制 材料:1047年,已经二十岁的威廉终于遭到算计,叛乱者计划瓜分 诺曼底公国,并准备推举出一人成为象征性的公爵。威廉侥幸逃脱,得益于忠于他的贵族的支持和法王亨利一世的保护,最终镇压了叛乱。威廉首次巩固了自己作为诺曼底公爵的地位。 ——[英]温斯顿·丘吉尔《英语民族史·卷一》 问题一:结合教材第15页相关内容思考,忠于威廉的贵族为什么要出兵帮助他?法国国王为什么会出兵保护诺曼底公爵威廉? 生:封臣受封后要效忠封 君,在封君需要军事援助的时候有提供骑士的义务。诺曼底公爵是法王的封臣,封君有保护封臣的义务。 4.继续延续上述学习情境,提出问题,学生结合教材内容进行探究封君和封臣之间的权力义务关系,做到了“用教材教”,而不是“教教材”。

5 师:1066年诺曼底公爵威廉的表亲英格兰国王忏悔者爱德华死后无嗣,威廉用武力征服了英格兰,成为英格兰国王。此时的威廉既是英格兰国王同时也是法王的封臣。 师:PPT展示两幅地图并设问: 思考:根据地图和所学知识,判断此时诺曼底公爵和法王谁的实力更强大,并说明理由? 生:法王领地小,诺曼底公爵领地大,所以法王实力弱小。 师:法王直辖的领地虽然小,但法兰克王国的领土领土面积并不小,为什么你们却认为法王实力弱小呢? 封臣在经济上有很大的独立性,容易形成分裂割据势力,就像威廉公爵所封的贵族会叛乱一样。封臣为什么在经济上会有很大的独立性?这与封臣采用庄园的形式经营自己的领地密切相关。 5.进一步用封君(法王)和封臣(诺曼底公爵)领地的地图创设情境,过渡到庄园制度,设计巧妙,过渡自然而且有逻辑性。

6庄园与农奴制度 师:封臣们得到土地后往往会把土地进行再分封,同时自己持有部分,以庄园形式经营。这是我们书本的《西欧封建庄园示意图》。请同学们看图来思考几个问题: 根据《西欧封建庄园示意图》,指出庄园中有哪些建筑? 生:领主的城堡、教堂、农奴的住宅、磨坊、铁匠铺、烘烤间、谷仓。 庄园的布局有什么特点? 生:生产生活设施齐备;体现出森严的等级界限。 3.这样的布局对人们的生活有什么影响? 生:自给自足,在庄园内部物质生活、精神生活、人生安全都可得到保障。 6.利用教材图片《西欧封建庄园示意图》,深入解读图片,由浅入深,设计3个小问题,学生通过探究,水到渠成的的除了西欧庄园的特点。这里主要培养了学生历史解释的素养,达到了学业质量水平3“能够选择、组织和运用相关材料并使用相关历史术语,在正确历史观和方法论的指导下,对系列史事做出解释”的要求。

7 师:领主利用农民和农奴在自营地上进行劳动,收入全归领主。而且庄园法庭上的罚金最终往往落入领主手里。那领主是不是生活富裕? 根据美国历史学家克莱顿·罗伯茨在《英国史》中对庄园的描述:1个村庄的人口大概是300人左右。有的庄园很大,有几十个村庄,有的只有两三个村庄。农业是粗放型经营,农民所获的只有播种的三倍,在凶年则更少,经济落后。他们经常生活于受饥荒的威胁之中。小领主的生活也好不到哪里去。典型的贵族或乡绅,拥有24名佃户和250英亩土地,居住在简易的房子里:一间门厅,一间厨房,一间卧室。就算是国王也是为了口吃的在其所管辖的领地之间到处溜达。因为把食物运到集中地的费用过于昂贵。 问题二:根据《西欧封建庄园示意图》和所学知识,概括中世纪早期西欧庄园生活的特征。(提示:可从总体状况、农奴、贵族生活等方面进行描述) 生:自给自足,封闭;经济落后;农业和畜牧业相结合。

8 师:封君封臣制和庄园制构成了西欧封建制度最基本的特征。这两个制度有个共同点,那就是要从上级那里获得土地需要宣誓。一起来看,宣誓词: 材料1:9世纪封臣的效忠誓词: “我……效忠我的主人,爱其所爱,仇其所仇。主人凡践履协约……我的一言一行,一举一动,必将以他的意志为准则,绝无违背。” ——[美]约翰·巴克勒等《西方社会史》 材料2:农奴投靠领主誓词 立字人某某,谨致崇高庄严之某某大人阁下: 如众所周知,我因衣食缺乏,无以为生,请求大人……准许我委身于大人监护之下……以后您必须供给我衣食,予我以帮助与救济,我将尽我的力量为您服务,不负您的援救与保护。 ——周一良、吴于廑总主编,郭守田主编《世界通史资料选编辑·中古部分》 问题三:根据材料1和2分别指出封君与封臣之间、领主与农奴之间的关系,并在此基础上用1~2句话来概括中世纪早期的西欧封建制度。 生1:封君与封臣的关系——从属关系(社会上层)。领主与农奴的关系——从属关系(社会下层)。总而言之,这两个制度都强调保护与服从的人身依附关系,双向的契约关系。 生2:一句话描述西欧封建制度:西欧的封建制度以土地为基础,以相互从属的人身依附关系为纽带。 创设问题情境,将封君封臣制和庄园制结合起来进行对比,深化了对西欧封建制度的理解,同时,学生用一句话或两句话进行了总结。这里达到了历史解释素养的学业质量水平4“能够在独立探究历史问题时,在尽可能占有史料的基础上,尝试”“提出新的解释”的要求。 8.建议:此处设问应该更明确:“......概括中世纪早期的西欧封建制度的关键特征。”

9 教学第一段总结 师:按照你们现有的生活经验和知识储备,你们觉得人们在什么样的情况下,才希望获得保护? 生:在遇到危险的时候。 师:边讲授边展示PPT: 师:没错,中古时期欧洲封建制不是统治者的政治设计,也不是中央政府自上而下推行的某种制度,而是面对安全威胁、情急之下西欧社会的富有个性的应变。8世纪,为了抵抗阿拉伯人对法兰克王国的入侵,查理·马特进行采邑制改革,封建制度初步形成;9世纪,面对诺曼人的入侵,封建制度进一步发展,英国著名历史学家佩里·安德森说,“维金人(诺曼人)最初狂风暴雨般的侵袭,使法兰西成为欧洲封建主义的中心故土。”11世纪,封建制度发展到顶峰。 当然,中古时期西欧封建制度的形成还有很多因素,比如日耳曼马尔克制、亲兵制的影响,古罗马的大地产制等,因课堂时间有限,我们在分析时只挑选了民族迁徙这一中古时期欧洲特别重要历史现象进行分析。 9.此处过渡不太自然,建议增加这样一句:“西欧封建制度下的人身依附关系意味着封君对封臣、领主对农奴的保护。” 10.这里补充说明“中古时期西欧封建制度的形成还有很多因素”,既反映了历史的真实,也潜移默化的培养了学生唯物史观的素养。

10任务二:从一座城市看西欧社会变迁 师:边讲授边展示PPT: 当遇到危险时,他们除了躲进城堡外,也把希望寄托在上帝身上。当时有一句祈祷语在基督徒中间广为流传:“主啊,拯救我们吧。让我们免遭暴力的折磨!” 让西欧人胆战心惊的诺曼人的民族迁徙在11世纪之后告一段落。但11世纪末,在教皇的鼓动下,已在西欧定居的日耳曼人开始向外扩张。两个方向:向西进行了再征服运动,要把异教徒阿拉伯人赶出伊比利亚半岛,激发了民族主义情绪与宗教狂热情绪,促进了西班牙和葡萄牙的王权的膨胀。向东进行了扩张十字军东征。 11.再次利用诺曼人的民族迁徙和扩张,过渡到西欧城市的兴起相关内容的学习。学习者清晰的感受到了本节课的“线”。

11 材料3:1096年第一次十字军及其后的几次征战,欧洲封建主击败了阿拉伯人及伊斯兰信徒对地中海的控制,使地中海航道又畅通了,商业活动扩大,商品贸易日益繁荣。 ——李运明《中西封建城市差异性比较研究》 思考:根据上述材料指出,日耳曼人向东征伐客观上产生什么影响? 生:疏通商路,商贸发展。

12 小组讨论 师:商路疏通后,西欧社会发生了什么变化呢?我们来看图1,在从巴黎到波尔多的商路上,有一个城市叫奥尔良,法国第二大河卢瓦尔河穿城而过,奥尔良城原本是王室领地。 那么,它在11世纪后发生了什么变化呢?请同学们看学案,完成任务二: 问题四 根据地图1—图3和材料4、5,分析商路畅通后以奥尔良城为代表的西欧社会发生了什么新变化。(要求:4人一组;讨论时间为4分钟;每个小组选择一位代表发言) 材料4:随着城市的兴起,奥尔良等城市获得各种不同程度的自治权, 是法国乃至西欧中世纪的普遍现象。当市民与领主相持不下时, 国王就可以以最高领主的身份适时介入, 使双方接受他的仲裁, 无形中大大提高了王权的威望。随着经济实力的壮大,市民阶层作为一支独立的政治力量登上历史舞台……从这个意义上说, 市民自治权是近代欧洲民主政治的渊源之一。 ——摘编自:徐鹤森《中世纪法国自治城市的兴衰》 材料5:14世纪80年代,领主自营地大都划成小块,租给农民,有的是终身租地,有些地方开始流行分成制租佃。庄园制度终于被城市经济结构摧毁了。工商业在城市结构中获得了合乎规律的发展,在法国西部、意大利等地出现了资本主义萌芽。 ——摘编自:任奇正《西欧中世纪城市的兴起与庄园制度》 生:讨论后回答:从商路图来看,西欧地区商路交汇处主要在意大利北部和法兰克的北部地区。商路交汇处往往是城市数量多的地区。大学群和城市群基本重合。所以,商路疏通后,城市兴起,大学出现,文化发展,思想解放。城市的兴起,推动了城市自治的发展,市民阶层壮大,为后世民主政治奠定基础;王权在市民和领主的博弈中不断强化;资本主义萌芽产生。 师:当然城市的发展和生产力的进步,农业和手工业的发展有密切关系。封建社会的城市具有封建性,它们是封建社会中的实体。城市是在封建领主的庄园上兴起的,所以常常受到封建领主的控制和盘剥,所以工商业的城市通过暴力或赎买的方式获得自治权。教会是中古时期西欧最大的封建领主,接下来我们一起来看中古时期西欧教会的发展状况。 12.借助地图,学生获取关于商路、城市和大学的有关信息,培养了学生的时空观念;同时,将图1、图2和图3三幅地图关联起来,这样,就将商路、城市关和大学关联了起来分析,学生就明白了西欧商品经济的发展,推动了城市出现,进而促进了文化的繁荣与思想解放。此时,老师在上述三幅地图之后补充关于“城市自治”“王权加强”的文字材料4,关于“资本主义萌芽”的文字材料5,学生很顺利的明白了在商品经济发展的基础上城市兴起,大学出现,文化发展,思想解放。在城市自治过程中,王权得到加强。进而,到14世纪,资本主义萌芽出现。通过这个学习环节,学生明白了经济、政治、文化之间的互动关系,实际上也培养了唯物史观的素养,达到了学业质量水平4“能够从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系来理解历史上的发展变化”的要求。

13 师:诺曼人向外迁徙时,最喜欢进攻修道院,揭开海盗时代序幕的是793年对林第斯法恩修道院的袭击。这场袭击给英格兰人留下了一段极其痛苦的回忆,“以至于三个世纪以后的英国僧侣达拉谟的西门,一讲起这场攻击仍然愤怒地浑身颤抖”。诺曼人对加洛林国家的主动进攻始自于799年对阿奎丹的修道院突然袭击。 思考:诺曼人为什么喜欢袭击修道院? 生:因为修道院聚集了大量的财富,同时相比于巴黎等大城市,防御能力低下。 13.此处过渡自然巧妙。

14 师:虽然,诺曼人的先辈劫掠修道院和教堂,但当他们定居后却皈依基督教,比如诺曼底公爵威廉。 材料6:1068年的圣诞节征服者威廉在威斯敏斯特教堂举行加冕礼。在诺曼底,有一位叫奥多的主教,在英格兰也有一处伯爵封地,地位仅次于国王威廉。 ——丘吉尔《英语民族史》 问题五:比较材料6和图4,指出教皇权力有什么变化(提示:可从教皇的称呼入手);结合图5和教材第17页最后一段,指出中世纪教会对西欧社会生活的影响。 生:教权与王权结合,融入世俗封建制度,地位举足轻重,但低于王权。在英诺森三世的时候,教权高于王权;教会实行严格的思想控制。 师:英诺森三世统治时期是教皇权势的鼎盛时代,教廷势力在当时的欧洲有着举足轻重的作用,曾迫使英国、丹麦、葡萄牙、瑞士等国王称臣。教廷还掌握了当时西欧信仰基督教地区的三分之一的土地,设立宗教裁判所制裁异端。到了卜尼法斯八世登上教皇宝座(1294)之后,这位专横跋扈的教会领袖竟然以皇帝的姿态自居。“我是恺撒!我是皇帝!” 绝对权力带来绝对的腐败,教会也不例外,腐败了。14世纪后半期教会的腐败更甚,比如教士们化身专业销售,兜售赎罪券。美因茨大主教自称据说有耶稣被钉上十字架时流下的汗珠。据说还有人收藏着上帝造人类始祖亚当时用剩的泥块。加之世俗王权的不断加强,15世纪开始教权逐渐衰落,王权逐渐高于教权。 总体而言,中世纪的教会权力经历了如下变化:5—11世纪教权依附于王权;12—14世纪教权高于王权;15世纪教权衰落。 14.此处,教师化繁为简,将教权演变的复杂过程通过图片和教师讲述直观简练的表达了出来,体现了教师深厚的学术功底与精巧的教学设计。

15教学第二段小结 师:中古时期的西欧在内外民族迁徙的影响下,中世纪晚期西欧的面貌和中古初期已经大为不同,出现了一个从封建制度确立到全面鼎盛的动态演进过程,商品经济发展,思想解放,教权盛极而衰,王权膨胀,民族国家初显,这都为西欧走向近代打下了良好的基础。 15.此处小结,从经济、政治、思想三个方面归纳了中世纪晚期西欧的社会变化,突出了重点,实现了课标“了解中古时期欧洲地区国家、民族、宗教和社会的变化”的要求。

16任务三:从一条商路看东欧社会发展 师:我们再把目光转向东欧地区。在课前我们看过一幅地图,诺曼人也向东欧扩张。在海盗时代开始以前,斯堪的纳维亚半岛上的瑞典人就与斯拉夫人有过往来。在这一过程中,他们开辟了著名的“瓦希商路”,勾连着从北欧经过斯拉夫地区再到拜占庭。他们把裘皮、皮革、蜂蜜、手工业品以及被俘的奴隶,通过“瓦希商路”贩卖到拜占庭,并在那里“购买丝绸、呢绒、黄金、白银、武器、器皿和生活品。”经他们转手销往北欧以及西欧沿海地区。诺曼人的商贸活动逐渐构建起北海、波罗的海海运商业贸易的巨大网络。 他们有时也乘机夺取大权,成为王公。862年留里克成为诺夫哥罗德大公,开创了俄罗斯历史上第一个王朝——留里克王朝。他们还进攻拜占庭,在征伐拜占庭的过程中,拜占庭的悠久历史和灿烂文化令基辅罗斯的历代大公们垂慕不已。那拜占庭帝国到底是怎样的呢? 我们通过一幅图片了解一下拜占庭帝国的政治状况。 (上图为《查士丁尼及其随从》创作于547 年,是圣维塔莱教堂的镶嵌画) 思考:观察《查士丁尼及其随从》,指出拜占庭帝国的政治特征,并说明理由。(思考角度提示:观察这幅图片,有哪几种身份的人?哪个是查士丁尼?王权强大还是教权强大?) 生:王权强大,政教合一。因为查士丁尼一世处于画面的中心,同时皇冠周围形成了一个独一无二的光环,把查士丁尼大帝的威仪形象神圣化、宗教化,这预示着他既掌握世间的权力,又享有神性的荣耀。 此处再次借助诺曼人的扩张,过渡到东欧社会,非常自然。 如何观察《查士丁尼及其随从》,此处,老师给予“思考提示”,也是一种学法指导。

17教学第三段小结 师:入主斯拉夫地区的诺曼人在与拜占庭帝国交往的过程中他们不断学习拜占庭帝国的先进文化,逐渐封建化。 材料7: 问题六:请同学们看下列历史大事年表,并梳理出拜占庭帝国和俄罗斯之间在政治和文化上的相似处。 生:政治上:封建中央集权,王权强大;思想上:信仰东正教 18.教师抓住东欧社会发展的关键节点,自己制作大事年表,将师生不太熟悉的东欧历史主线呈现出来,并据此创设情境,设计问题,学生据此获取信息、分析问题、解决问题。这主要培养了学生的时空观念、历史解释的素养,达到了学业质量水平4的要求,即“能够依据需要并运用相关材料和正确方法,独立绘制相关图表,并加以说明”“能够在正确的历史观和方法论的指导下,全面、客观地论述历史和现实问题”。

18 师:PPT展示本节课的时间轴并设问: 如果让你们用一些关键词来形容中古时期的欧洲,该怎么形容? 生:区域互动、社会渐变、多元多样。

19本课总结提升 师:中古时期的欧洲在民族迁徙的影响下,西欧在中世纪早期和中晚期呈现不同的发展面貌,同时东欧和西欧也呈现不同的发展面貌,体现欧洲内部文明发展的多元面貌。 古典文明的空间载体是地中海世界,诺曼人和阿拉伯人以和平往来和武力征伐方式为基础的民族迁徙使古典文明的空间载体地中海世界发生裂变,位于西北部的西方经历了日耳曼 —拉丁化,东北部地区经历了东方希腊化,而西部、南部和东南部地区则完成了伊斯兰化,分别形成了西方文明、东正教文明和伊斯兰文明。 如果我们将时间视野扩大,新航路开辟后西欧人开始走向星辰大海,在完成资本原始积累向近代社会转变的同时也深刻地影响了整个世界的走向。如果我们进一步拓展空间视野,放眼世界,那会看到更加多彩的文明。你处于沙漠,我面对海洋;你多元荟萃,我源远流长。文明是多彩的,人类文明因多样才有交流互鉴的价值,交流互鉴可以丰富人类文明的色彩,让各国人民享受更富内涵的精神生活、开创更有选择的未来。 19.教师围绕“变化”一词分阶段总结西欧社会发展,围绕“多元”一词,分区域、有重点、多层次呈现欧洲内部文明的多元面貌,同时,老师基于全球的视野,俯视西欧文明,看到的是更加多彩的文明。最后,老师点明本节课的主旨文明因“交流互鉴”而“多彩”,因“交流互鉴”才能“开创更有选择的未来”。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体