广东省深圳大学附属中学2023—2024学年高二上学期期末考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省深圳大学附属中学2023—2024学年高二上学期期末考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 51.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-22 16:56:57 | ||

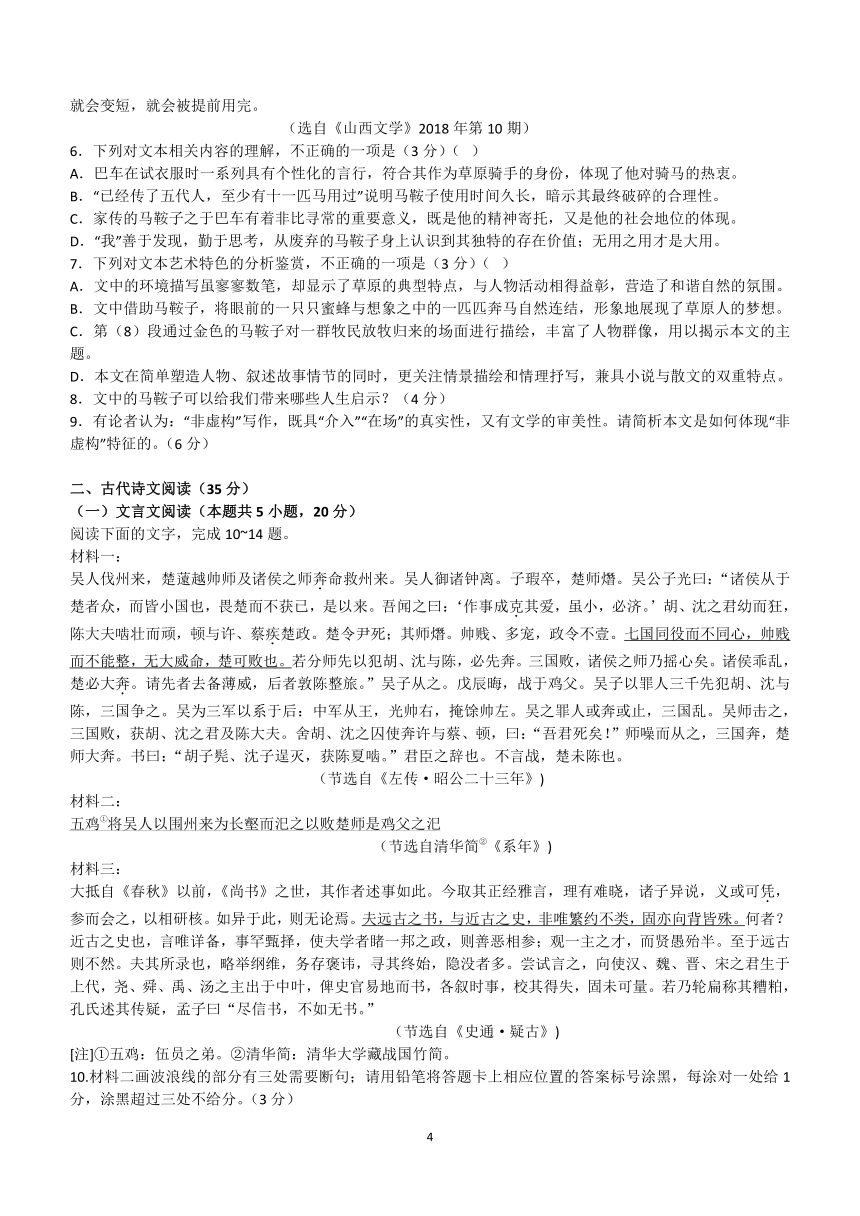

图片预览

文档简介

广东省深圳大学附属中学2023-2024学年第一学期期末考试

高二年级语文(含答案)

满分:150分 考试时间:150分钟

注意事项:

1.请将选择题答案写在答题卷内或者学校提供的机读卡上。每题选出答案后,学校考生用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。

2.非选择题,必须用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卷上作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

作为中国文学批评史上最早完整而系统的文学理论著述,陆机的《文赋》同《文心雕龙》《诗品》《沧浪诗话》等中国古代经典文论,是建构中国当代文学理论体系的重要理论资源,其中蕴含着丰富的现代命题。例如,《文赋》对“艺术想象”问题的相关论述早于意大利批评家马佐尼的《〈神曲〉的辩护》1300多年,而它对言、象、意传统命题的拓展及其所对应体现的文本、世界、作者的三维关系,更是遥遥领先于艾布拉姆斯在《镜与灯》中提出的“文学四要素”。《文赋》对“想象”问题的论述展示了在文学创作活动中作者、文本与世界三者之间的辩证转化关系,并呈现出如下特征。

其一,想象始于“观”。关于想象在写作构思中的样态和作用;陆机在《文赋》中有具体且富有原创性的论述,为后来刘勰《文心雕龙》中的“神思”说奠定了基础。陆机认为,想象始于“伫中区以玄览”,“伫”的致静与“玄览”的灵动既相对应又相统一。“伫”(或“佇”)即“久立”,蕴含长久孤独思索之意,它以“立”的姿态,表明创作者“致虚极,守静笃”的主动性;其与庄子“形似槁木,心如死灰”的“隐机而坐”具有本质的不同,庄子体于道,陆机致于言。因此,“虚静”应是创作构思的必要步骤,而非目的本身;以静“致”动,静以养“思”,“伫立”是为了.更深刻细微地“玄观”字宙;文学创作的“艺术想象”正是从“观”万物并作、“瞻万物而思纷”开始的。

其二,想象经于“游”。想象始于“观”,还必经于“游”,方可从“眼”入“心”。在中国哲学中,“游”具有丰富的精神文化内涵,诸如孔子的“游于艺”、庄子的“逍遥游”、屈子的“浮游求女”等不同的思想面向,这种复杂性对《文赋》有明显的影响痕迹。陆机认为艺术想象的过程细微精妙,他强调“收视反听,耽思傍讯”,就是要摒弃外物之累,消除二元对立,实现物我合一的状态。在这里,“我”不再是观物的主体,而是与物同游、化合为物的精神显现。而“心游万仞”则是指物我合一的想象、遨游乃至沉思过程,对于这种精神游历状态,庄子“吾丧我”的描述更为形象。所不同的是,陆机强调鲜明的“存我”意识,因为《文赋》的写作目的是论述文学创作何以可能,只有“存我”才能实现从“物象”到“我思”的写作转化。

因此,《文赋》的“艺术想象”与庄子的以想象活动实现审美超越属于不同的问题场域,应分别对待。把外物之“观”转化为内心之“游”,实现从外到内的根本转变,这种转变对于文学创作具有决定性作用。写作如牛马反刍,若没有外“观”之积累,则成为无源之水、无本之木,容易陷入“玄想”漫思之中,无法形成艺术之“象”;而没有内心之“游”,则无法摆脱“为文造情”的外在功利,无法实现“游于艺”的艺术欣赏,更无法达到“逍遥游”之“取象言道”的境界。

其三,想象即“赋形”。对于文学创作而言,以物我两忘的融合状态促发想象思维是重要的准备阶段,但不能止于此。想象是关于某种“象”的思,在创作者的想象活动中,其所想之“象”必然要不断清晰化、具象化、立体化,亦即想象的“赋形”。伴随着“情”的逐渐条理有序与理性化,寓身于情思的“物象”如漂浮散漫的片片白云,聚集成特征鲜明的具体“意象”。此“意象”已经不是观物之视、观物之闻的外在“物象”,而是转化成“胸中之竹”的“意中之象”,从“眼前之竹”到“胸中之竹”的转换性实现,体现了从“物”到“意”的真正蜕变,文学创作迈出了实质性的一步。因此,《文赋》中“想象”何以可能的命题呈现出文学创作构思的具象化过程,想象是从“物象”到“意象”的“赋形”转化过程。

其四,想象需“以言行事”。与西方强调纯粹的想象不同,陆机的艺术想象更为推崇如何“成文”这一具体目的,换言之,想象需“以言行事”。这体现在两个方面,其一是想象促使言说,并最终以言说的方式呈现出来;其二是想象本身即言说,想象以语言为基础。具体而言,文学写作最终以语言文字呈现,想象在兴“意”、聚“象”、成“言”等全过程中均发挥重要作用。从思到言,过程曲折艰难,“于是沈辞弗悦,若游鱼衔钩,而出重渊之深;浮藻联翩,若翰鸟缨缴,而坠曾云之峻”。一方面,通过运思活动来进行语言表述,虽然如重渊之中游鱼衔钩般不易,但终能穿破层云,准确击中飞鸟,进而实现文与思的协调,“沈辞”与“浮藻”在此均可指“意”形于“言”的过程;另一方面,“沈辞”与“浮藻”以“思”之顺畅、“言”之凝涩形成鲜明对比,从“沈辞”走向“浮藻”,体现出“思”在其中的根本促发作用。以“思”促“言”,还需要兼收并蓄、推陈出新,“谢朝华于已披,启夕秀于未振”。荡涤文思是为“以言行事”做充分准备,文学想象的最终目的是写作。

总之,文学写作是言、象、意的辩证统一过程。写作赋予抽象物以具体形态,面对无声物则给它以声响,言、象、意在这一具体化、生动化、形象化的过程中协调共鸣;以“至小”之文统摄“至大”之辽阔神思,“言”既是“思”展现的载体,又构成“思”的内在根据。同时,“思”以“言”为基础,又以“言”为表征。

(摘编自彭成广《〈文赋〉:“想象”何以可能》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.《文赋》《文心雕龙》等中国古代经典文论因为蕴含着丰富的现代命题,所以对建构中国当代文学理论体系具有重要意义。

B.陆机《文赋》中的“想象”始于“观”,经于“游”,即先有外“观”之积累,再经过内心之“游”,才可以形成艺术之“象”。

C.外在的物象是经过了“情”的逐渐条理有序与理性化的过程,才转化成具有鲜明特征的具体“意象”。

D.文学想象的最终目的是写作,而文学写作最终以语言文字呈现,通过曲折艰难的运思活动,进而实现文与思的协调。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分) ( )

A.《文赋》对若干问题的论述早于西方相关学者,可见我国古代文化之卓越先进并不局限于文艺作品层面,也体现在理论层面。

B:《文赋》的“艺术想象”与庄子的以想象活动实现审美超越属于不同的问题场域,可见分析和看待问题时应当分清问题场域。

C.“眼前之竹”能转换成“胸中之竹”,可见文学创作过程中应重视想象的赋形功能,淡化观物之视、观物之闻对文学创作的介入问题。

D.文学写作是言、象、意的辩证统一过程,所以我们在学习和解读文学写作时,可以从这三个方面切入,但要注意其有机统一性。

3.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.文章开篇以举例论证的方式,论述了陆机《文赋》一文中蕴含着丰富的现代命题,并自然地引出了本文的中心论题。

B.文章第二、三段在论述时,都将陆机的观点与庄子的观点的异同进行了分析,这有利于读者更准确地理解陆机的观点。

C.文章采用了总分总的论证结构,思路清晰,并引用或化用《文赋》中的语句,展现了作者丰富的专业知识与审慎的研究态度。

D.文章紧扣《文赋》的内容、思想展开论述,而对《文赋》一书中诸多运用精妙比喻修辞的原文的引用,又增强了本文的文化内涵。

4.请简要概括“想象经于‘游’”部分的论述思路。(4分)

5.班级举行“古典研习·写作寻法”主题班会,交流从古代经典中学习到的提升写作水平的方法。请你结合本文相关内容,列出你的发言要点。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6—9题。

马鞍子

王族

(1)白哈巴村的巴车是个有意思的人,去哈巴河县城做衣服。裁缝把衣服做好后,他将上衣穿上,用力甩甩胳膊,扩扩胸说,不紧,好!

(2)裁缝又递给他裤子,他穿上后,快速蹲下,又快速站起,用手一摸屁股说,没开档,好!

(3)我刚走进巴车的院子时,就看见他手提一副马鞍子,向拴在屋子旁的那匹马走去。他的马鞍子很古老,上面有铜饰花纹,皮子已油黑发亮,就连骑槽也已变得很黑。他走到马跟前抚摸着它的背说,休息好了吗?接着把鞍子往马背上一放,又说,穿上衣服;接着又系鞍子上的绳子,嘴里仍不闲着,系上腰带;最后,他在马脖子上挂一根红布条。我知道马挂红布条是为吉祥,但他却说,打上领带。做完这些,他把马牵出门,翻身上马,很快就出了村子。

(4)巴车的马鞍子已经传了五代人,至少有十一匹马用过,走过的路比草原还长。今天,他要骑着马去草场。草场就在村子旁边,将白哈巴村映衬得如同绿绸布上的一块青玉。

(5)村里人都知道巴车家有一副好马鞍子,巴车因而在村子里的地位很高。人们常说,好马配好鞍。有了好鞍子却不一定有好马,巴车现在正为此苦恼。他父亲曾骑过一匹好马,配的就是这个鞍子。巴车曾在十八岁那年骑过那匹马,迅疾如风,骑在上面顿感身轻如燕。可惜那匹马死在了他父亲前面,否则,就会传给他。这么多年了,他一直在寻找好马,但始终未能如愿,现在他骑的这匹马不能令人满意。我想找巴车聊聊马鞍子的事,但他骑马走了,我只好在村子里乱转。走到一户人家的门口,我看见一副被闲置的马鞍子,因为被闲置得太久,上面落满灰尘。有一根野草从马鞍子夹缝中钻出,开出一朵小花。这家人对马鞍子早已彻底遗忘,便懒得把长进它夹缝的野草拔去。马鞍子被彻底遗忘,却在另一种时间里存在,那朵小花就是证词。

(6)太阳慢慢升高,被照亮的马鞍子仍显得硬朗,隐隐透出它昔日的稳健和坚实。正这么想着,一只蜜蜂落在马鞍子上,转瞬像隐身似的不见了。仔细一看,才发现马鞍子上有几个小孔。我正在惊讶,又有几只蜜蜂从小孔中钻了进去。在什么时候,是风、虫子还是雨珠把马鞍子弄出了小洞?后来让蜜蜂们发现了,便在里面筑了巢。小时候经常跟叔叔养蜜蜂,我知道只要一个地方有几只飞动的蜜蜂,里面肯定有一个巢……我觉得这个马鞍子真是有意思,被主人用旧了,随手扔在这里,却有一朵小花为它而开,有一群蜜蜂在里面筑巢。这虽是不会引人注目的事情,但却是生命,是一种更为平静和持久的存在。

(7)主人从牧场回来了,在栅栏外卸下马鞍子,将马拴在屋旁。他的马鞍子虽然时间已经不短,却显得粗糙和简陋。主人对马鞍子格外珍惜,小心翼翼地卸下拎进屋去。村里人都很珍爱马鞍子,把一匹一匹的马骑老后,马鞍子却还很新,很难像巴车的马鞍子那样引人注目。据村里的老人说,马鞍子其实是被一匹又一匹马磨合出来的,一般情况下,三匹马可磨合出一个好马鞍子。有些马鞍子因为磨合不成,只好被遗弃,但被遗弃的马鞍子往往又有了新的存在方式,譬如一朵花和一群蜜蜂对它的依赖。正这样想着,一只蜜蜂从小孔中爬出,绕马鞍子飞一圈后又落下,很快,便爬出很多只蜜蜂,嗡嗡地向远处飞去。刚才爬出的第一只蜜蜂像是哨兵或值班员,先是出来打探动静,然后向里面发出信号,于是大部队才出动了。它们飞过栅栏,向草场飞去,草场中的野草正在开花,正是它们采蜜的好对象。它们是一匹匹马,身上有非常好的鞍子,它们的梦想就骑在上面,指引着它们。

(8)下午,一群放牧者归来。走到村后的山坡上,他们突然纵马狂奔,马蹄声响成一片,像群鼓敲出的音乐。每匹马身上的鞍子都很显眼,在夕阳中反射出金黄的光芒。马蹄之音一浪高过一浪,闪着光的马鞍子被托起,又落下,让人觉得仿佛就是跳动的音符。过了一会儿,人们稳住马缓缓下坡,各自走回家去。他们都稳坐在马鞍上,身上落满金黄的夕阳。

(9)几天后,传来消息说巴车的马鞍子碎了。当时,他骑着马正在山里疾驰,马突然浑身一抖停住,马鞍子哗啦一声碎落在地上。他下了马,眼泪就下来了,好好的一个马鞍子,怎么说碎就碎了呢?那是几代人传下来的老鞍子,是他家的荣耀,一下子什么都没有了。

(10)村里人说,再快的马也有跑不动的时候,再好的马鞍子也有用坏的时候。人们都觉得巴车太年轻,虽然祖上传下来的马鞍子是宝贝,但用到一定的时候就应该收起来。再好的东西也有好的尽头,人不注意,它的好就会变短,就会被提前用完。

(选自《山西文学》2018年第10期)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.巴车在试衣服时一系列具有个性化的言行,符合其作为草原骑手的身份,体现了他对骑马的热衷。

B.“已经传了五代人,至少有十一匹马用过”说明马鞍子使用时间久长,暗示其最终破碎的合理性。

C.家传的马鞍子之于巴车有着非比寻常的重要意义,既是他的精神寄托,又是他的社会地位的体现。

D.“我”善于发现,勤于思考,从废弃的马鞍子身上认识到其独特的存在价值;无用之用才是大用。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文中的环境描写虽寥寥数笔,却显示了草原的典型特点,与人物活动相得益彰,营造了和谐自然的氛围。

B.文中借助马鞍子,将眼前的一只只蜜蜂与想象之中的一匹匹奔马自然连结,形象地展现了草原人的梦想。

C.第(8)段通过金色的马鞍子对一群牧民放牧归来的场面进行描绘,丰富了人物群像,用以揭示本文的主题。

D.本文在简单塑造人物、叙述故事情节的同时,更关注情景描绘和情理抒写,兼具小说与散文的双重特点。

8.文中的马鞍子可以给我们带来哪些人生启示?(4分)

9.有论者认为:“非虚构”写作,既具“介入”“在场”的真实性,又有文学的审美性。请简析本文是如何体现“非虚构”特征的。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文字,完成10~14题。

材料一:

吴人伐州来,楚薳越帅师及诸侯之师奔命救州来。吴人御诸钟离。子瑕卒,楚师熸。吴公子光曰:“诸侯从于楚者众,而皆小国也,畏楚而不获已,是以来。吾闻之曰:‘作事成克其爱,虽小,必济。’胡、沈之君幼而狂,陈大夫啮壮而顽,顿与许、蔡疾楚政。楚令尹死;其师熸。帅贱、多宠,政令不壹。七国同役而不同心,帅贱而不能整,无大威命,楚可败也。若分师先以犯胡、沈与陈,必先奔。三国败,诸侯之师乃摇心矣。诸侯乖乱,楚必大奔。请先者去备薄威,后者敦陈整旅。”吴子从之。戊辰晦,战于鸡父。吴子以罪人三千先犯胡、沈与陈,三国争之。吴为三军以系于后:中军从王,光帅右,掩馀帅左。吴之罪人或奔或止,三国乱。吴师击之,三国败,获胡、沈之君及陈大夫。舍胡、沈之囚使奔许与蔡、顿,曰:“吾君死矣!”师噪而从之,三国奔,楚师大奔。书曰:“胡子髡、沈子逞灭,获陈夏啮。”君臣之辞也。不言战,楚未陈也。

(节选自《左传·昭公二十三年》)

材料二:

五鸡①将吴人以围州来为长壑而汜之以败楚师是鸡父之汜

(节选自清华简②《系年》)

材料三:

大抵自《春秋》以前,《尚书》之世,其作者述事如此。今取其正经雅言,理有难晓,诸子异说,义或可凭,参而会之,以相研核。如异于此,则无论焉。夫远古之书,与近古之史,非唯繁约不类,固亦向背皆殊。何者?近古之史也,言唯详备,事罕甄择,使夫学者睹一邦之政,则善恶相参;观一主之才,而贤愚殆半。至于远古则不然。夫其所录也,略举纲维,务存褒讳,寻其终始,隐没者多。尝试言之,向使汉、魏、晋、宋之君生于上代,尧、舜、禹、汤之主出于中叶,俾史官易地而书,各叙时事,校其得失,固未可量。若乃轮扁称其糟粕,孔氏述其传疑,孟子曰“尽信书,不如无书。”

(节选自《史通·疑古》)

[注]①五鸡:伍员之弟。②清华简:清华大学藏战国竹简。

10.材料二画波浪线的部分有三处需要断句;请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

五鸡将A吴人以田B州来C为长坚D而汜之回以败回楚师G是鸡父团之汜。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.克;指胜过;与《<论语>十二章》“克己复礼为仁”中的“克”意思不相同。

B.疾,指憎恨;与《齐桓晋文之事》“天下之欲疾其君者”中的“疾”意思相同。

C.奔,指逃散,与上文“楚菇越帅师及诸侯之师奔命救州来”中的“奔”意思相同。

D.凭,指凭据,与《项脊轩志》“或凭几学书”中的“凭”意思不相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.吴国攻打楚国,楚国联合诸侯前往救援,结果楚将阵亡,楚军溃败;面对暂时有利的局面,吴国君臣积极商讨对策,继续追击。

B.吴国公子光认为,诸侯国小力微,甘心追随楚国,但联盟内部有矛盾,楚国朝堂权力分散,政令紊乱,两国交战,吴国有胜算。

C在鸡父大战中,楚国军队防守严密,行动谨慎,先击破胡、沈、陈三个诸侯国,再打败许、蔡、顿三个诸侯国,最终大败楚国。

D.近古的史书记言详备,记事不加甄别,学者要辨清善恶贤愚;远古的史书记事简要文笔隐晦,句含褒贬,学者要领会其中的含意。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)七国同役而不同心,帅贱而不能整,无大威命,楚可败也。

(2)夫远古之书,与近古之史,非唯繁约不类,固亦向背皆殊。

14.从材料三看,我们应该怎样阅读史书?请简要分析。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15—16题。

秦州杂诗(其十五)①

杜甫

未暇泛沧海,悠悠兵马间。

塞门②风落木,客舍雨连山。

阮籍行多兴,庞公③隐不还。

东柯遂疏懒,休镊鬓④毛斑。

[注]①唐肃宗乾元二年(759年)秋天,因安史之乱,杜甫辞去朝廷官职,从长安出发,开始了“因人作远游”的艰苦历程,此诗即他到达秦州暂住东柯谷期间所作。②塞门:边关。③庞公东汉末年隐士。④镊鬓:拔掉鬓角上的白发。古人为出仕而常有此举。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联中,诗人写自己还没来得及泛舟大海,就已经陷身于无尽的战火之间。

B.“悠悠”本指从容自然,此处为反语,指诗人四处奔走躲避战乱的惊慌窘态。

C.颔联明写风吹叶落、秋雨不止的自然景象,实则抒无奈漂泊的凄凉悲切之情。

D.颈联用典,借用阮籍的任性不羁和庞公的隐居选择,为尾联表白心志张本。

16.尾联表达了诗人怎样的思想情感 我们应如何看待诗人的这一行为 (6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《秦风·无衣》中描写将士们团结友爱,同盖一床被子的句子是“ , ”

(2)苏轼以“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”描写泛舟水上的情景,与张孝祥《念奴娇·过洞庭》中“ , ”两句的描写非常相似。

(3)在古代,“乌鸦”常与宗庙祭祀、祖业社稷有着密切联系,如诗句“ ”;诗人也常用“乌”意象来寄托内心情感,如“ ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成18-19题。

①摄影术自传入中国后,②在照相馆的实践活动中,③背景布就成为照相馆师傅发挥与创造的重要阵地。④方寸尺幅间,中西方文化鱼龙混杂,⑤轿车、洋楼、罗马柱常常与中式亭台楼榭混搭出现。⑥这尺幅不大的背景布,反映着社会政治经济发展状况,⑦以及社会意识形态、大众审美观念的流变与萌生,⑧也折射出社会大众对物质、精神文化元素的想象与向往。

物质匮乏的时代,人们受生活空间所限不能信步天下,却可以通过照相馆里的一方背景布实现精神朝圣。20世纪二三十年代,A ,成了衡量照相馆实力的标准,花样翻新的布景更能吸引顾客。20世纪60年代,布景大多反映社会主义国家建设成就,展现祖国大好河山。进入80年代,背景布领先大众旅游步伐,逐渐出现国际化的都市和景点。伴随时代发展,描绘了大众美好期待的照相馆背景布,在小县城以及更广泛的乡村照相馆里,有着更长久的活力与影响,直到2000年之后数字技术兴起,B 。

在这个AI生成图像建构世界的时代,回头看向那些承载着个体精神寄托、集体生活记忆的一幕幕画布,感受到的,是一种带着古典意味的浪漫。

18.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(4分)

19.文中第一段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。(6分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成20-22题。

“宝宝”都“上山”了(指蚕爬上稻草杆子,准备吐丝结茧),老通宝他们还是捏着一把汗。他们钱都花光了,精力也绞尽了,能不能有收获呢?到此时还没有把握。虽则如此,他们还是硬着头皮去干。“山棚”下燕了火,老通宝和儿子阿四伛着腰慢慢地从这边蹲到那边,又从那边蹲到这边。他们听见山棚上有些屑屑索索的细声音,就忍不住想笑,过一会儿听不见了,他们的心又开始沉甸甸地往下沉了。心是这样地焦灼着,却不敢向山棚上望。偶或他们仰着的脸上淋到了一滴蚕尿了,虽然觉得有点难过,但心里却快活:巴不得多淋一些。

“上山”后三天,息火了。老通宝的儿媳四大娘再也忍不住了,偷偷地挑开芦帘角看了一眼,她的心像要从嗓子里蹦出来。那是一片雪白,几乎连“缀头”都瞧不见,那是四大娘有生以来从没见过的“好大蚕花呀”!老通宝全家立刻充满了欢笑。

20.下列各句中的引号,和文中“上山”的引号作用相同的一项是(3分)( )

A.遇到难事就推,遇到好事就抢,这样的“聪明人”还是少一些为好。

B.AI可以学习任何“投喂”给它的内容,以便训练出一个完整、可用的模型。

C.“祥林嫂,你放着罢!我来摆。”四婶慌忙地说。

D.“包身工”的身体,以一种奇妙的方式包给了带工的老板。

21.下列选项中,和文中画波浪线句子所用修辞手法相同的一项是(3分)( )

A.你望着香雪那洁净得仿佛一分钟前才诞生的面孔,你就不忍心跟这样的小姑娘耍滑头。(《哦,香雪》)

B.秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。(《故都的秋》)

C.层层的叶子中间,零星的点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。(《荷塘月色》)

D.祥子愿意早早的拉车跑一趟,凉风飕进他的袖口,使他全身像洗冷水澡似的一哆嗦,一痛快。(《骆驼祥子》)

22.请结合文本,分别说说文中加点词语“屑屑索索”“巴不得”的含义及作用。(4分)

四、作文

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

也许多少年后在某个地方/我将轻声叹息把往事回顾/一片树林里分出两条路/而我选了人迹更少的一条/因此走出了这迥异的旅途。(罗伯特·弗罗斯《未选择的路》)

读了上面的诗句,你有怎样的感触或思考 请写一篇文章,表达你的感触或思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1. A (A项,“因为蕴含着丰富的现代命题,所以对建构中国当代文学理论体系具有重要意义”强加因果。)

2. C (C项,“淡化观物之视、观物之闻对文学创作的介入问题”无中生有,由原文第五段可知,“眼前之竹”转化为“胸中之竹”也同样要先“观”,没有淡化的意思。)

3. B (B项,“都将陆机的观点与庄子的观点的异同进行了分析”错误,应是分析了不同之处,不包含相同之处。)

4.首先指出想象经于“游”的必要性,(1分)接着指出“游”丰富的精神文化内涵及其对《文赋》的影响,(1分)然后具体分析陆机的观点及其与庄子观点的区别,(1分)最后论述把外物之“观”转化为内心之“游”对于文学创作的决定性作用。(1分)(酌情给分)

5.①要学会静心而细致的观察。

②要认真思考体验,将观察的事物融入精神世界。

③要有一定的理性思维,将观察与体验清晰化、具象化。

④用想象促进写作,不断开阔眼界,培养创新意识。(每点2分,答对三点即可)

6.D

【解析】本题考查学生对文本相关内容的理解和分析能力。

D.“无用之用才是大用”错误。文章通过对废弃的马鞍子的描写,是为了突出事物即使表面看起来失去了作用,但却还会以新的方式体现出另外的价值和意义,自有一份平静和持久。选项属于过分解读。故选D。

7.C

【解析】本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏能力。

C.“用以揭示本文的主题”错误。文中对牧民放牧归来的描写,写出了人与马鞍子相得益彰的完美配合是草原上亮丽的风景,突出马鞍子在草原的独特意义,丰富了文章内容,没有揭示文章主题。故选C。

8.①好的马鞍子要与好马相配,用马来磨合,启示人生既要抓住机遇,又要历经磨砺;②马鞍子磨合不成便会被遗弃,却会以新的方式存在,启示不同的人生会有不同的精彩,应当坦然面对;③好的马鞍子如果过度使用就会提前用废,启示精彩的人生要倍加珍惜,遵循规律,适度经营。

【解析】本题考查学生鉴赏作品的文学形象,领悟作品的艺术魅力的能力。

根据文中“人们常说,好马配好鞍。有了好鞍子却不一定有好马,巴车现在正为此苦恼”“他父亲曾骑过一匹好马,配的就是这个鞍子。巴车曾在十八岁那年骑过那匹马,迅疾如风,骑在上面顿感身轻如燕。可惜那匹马死在了他父亲前面”可知,好的马鞍子可遇不可求,好的马鞍子配上好马更是难得,对于难得之事不可枉自嗟叹,一定要抓住转瞬即逝的机会,珍惜当下的每一个机遇。“马鞍子其实是被一匹又一匹马磨合出来的,一般情况下,三匹马可磨合出一个好马鞍子”可知,马鞍子需要经过一匹又一匹马、长时间的磨合才能成为一件好鞍子,如同人生也需要经过长时间的磨练才能真正成长一样。

根据文中“这个马鞍子真是有意思,被主人用旧了,随手扔在这里,却有一朵小花为它而开,有一群蜜蜂在里面筑巢。这虽是不会引人注目的事情,但却是生命,是一种更为平静和持久的存在”可知,马鞍子虽然不能骑马使用了,虽然被闲置一旁,但它依然为一朵小花,一群蜜蜂提供了生长之地、栖息之所,依然有它存在于世的价值和意义,如同人生一样,尽管有时会暂时落寞,但我们要学会坦然面对,因为我们可以在不同方面成就自己的精彩,生活不只有一种可能,生活也不只有一种色彩。

根据文中“再好的马鞍子也有用坏的时候”“虽然祖上传下来的马鞍子是宝贝,但用到一定的时候就应该收起来。再好的东西也有好的尽头,人不注意,它的好就会变短,就会被提前用完”可知,马鞍子尽管很好,但也有自己的寿命,也有自己的期限,过度使用会提前结束它美好的用途。如同人生一样,生命很精彩,人生很美好,需要我们珍惜每分每秒,每时每刻,但也不可过度消耗,过度消费,过度营销,只有按照生命本来的规律,才能让美好更长久,让精彩能持续。

9.①真实性:形式上以第一人称叙事,描述“我”在白哈巴村的所见所闻,使作品具备了“介入”“在场”的真实品格;选材源于日常,贴近生活,不追求情节的曲折和完整,真实反映了牧民们的草原生活。②审美性:“我”对马鞍子的命运展开思考和联想,以优美的语言、细腻的笔触,表达丰富的情感,揭示深刻的人生哲理,赋予作品以文学的审美性。

【解析】本题考查学生鉴赏作品艺术特色的能力。

作答时首先要抓准将题干中的关键词,即真实性和审美性。真实性指作品具有人物插入事件之中进行干预的现场性及内容的真实性。审美性指文学作为审美艺术的特征,主要体现为情感引起共鸣的情感性、手法生动多样的形象性和对现实世界和自我超越的超越性。

真实性:文中以“我”的所见所闻来展开故事情节,通过“我”展现了马鞍子在草原上的重要地位,让读者可以感受到在白哈巴村“我”的观察、“我”的听闻、“我”的思考,具有很强的现场性。文中写了巴车与马鞍子、一个被遗弃的马鞍子、一群放牧者等内容,写的内容都是草原上发生的日常,都是牧民的日常,写平淡的生活,写平淡的片断,没有离奇的情节,没有跌宕的故事,让人感受到所写内容的真实性。

审美性:文中写了围绕马鞍子的日常生活,但又不局限于日常琐碎,在马鞍子上、在日常生活中寄寓着作者对人生的思考,对生活的认识,有着耐人寻味的人生哲理。作品注重细节描写,如对巴车试衣服的描写、对小花的描写、对蜜蜂的描写、对新旧马鞍子的描写,生动细腻;“将白哈巴村映衬得如同绿绸布上的一块青玉”“让人觉得仿佛就是跳动的音符”等运用比喻的修辞手法,“但却是生命,是一种更为平静和持久的存在”“马鞍子被彻底遗忘,却在另一种时间里存在,那朵小花就是证词”等句子优美隽永,引人遐思,使作品具有很强的文学性。

10.(3分)C E G

11.(3分)C

12.(3分)B

13.(8分)(1)(4分)七国同时出兵而不同心,统帅地位低而不能整肃号令,没有高的威信,楚国是可以打败的。

(2)(4分)远古的史书与近古的史书,不仅仅是繁简不同,它们本来就是不一样的。

14.(3分)以质疑求实的态度,用参会研核的方法,探求历史真相。

15.B(悠悠,此处指时间长久,突出经历的战乱时间之长,并非反语)

16.①尾联表达了诗人不愿做官的出世的想法。②但这只是杜甫一时的念头,并不意味着他永远不想入世,也不妨碍他一贯的忧国忧民思想。(每点3分,意思答对即可)

17.(1)岂曰无衣与子同袍

(2)玉鉴琼田三万顷着我扁舟一叶

(3)一片神鸦社鼓乌鹊南飞/月落乌啼霜满天(其他答案吻合情境亦可)(每空1分)

18.A:背景布数量与类型的多少(关键要素:①“背景布”;②“数量”或“类型”)。B:才逐渐淡出乡村照相馆的舞台(关键要素:①“淡出”或相似意思的词;②“乡村照相馆”或相似意思的词)。(每处2分,共4分)

【解析】本题考查学生语言表达之情境补写的能力。A处,由后文“成了衡量照相馆实力的标准”可知,此处要填写的是能体现照相馆实力的元素。由整段文字所探讨的对象可知,这里要填的内容与“背景布”相关。由前文“人们受生活空间所限不能信步天下,却可以通过照相馆里的一方背景布实现精神朝圣”可知,人们希望通过照相馆的背景布来尽可能多地感知世界,因此其中一个诉求即背景布“数量”要多。由后文“花样翻新的布景更能吸引顾客”可知,人们的另一个诉求是背景布的“类型”要多。梳理以上内容,此处可填“背景布数量与类型的多少”之类的内容。

B处,前文“直到2000年之后数字技术兴起”暗示背景布的使用开始减少直至没落、消失,由前文“背景布,在小县城以及更广泛的乡村照相馆里,有着更长久的活力与影响”可知,背景布最后淡出的地方是乡村照相馆,因此此处可填“才逐渐淡出乡村照相馆的舞台”之类的内容。

19.语句①可修改为:自摄影术传入中国后。

语句④可修改为:方寸尺幅间,中西方文化交错杂糅。

语句⑦可修改为:以及社会意识形态、大众审美观念的萌生与流变。(每处2分,只写序号不得分)

【解析】本题考查学生正确使用词语以及辨析修改病句的能力。

语句①,中途易辙,此处主语是“摄影术”,“自传入中国后”是状语,这个分句没有说完,第③句主语变成了“背景布”,暗换主语,表意混杂。

语句④,成语使用不当,“鱼龙混杂”比喻坏人和好人混在一起,不易分辨。这里应改成“中西方文化交错杂糅”。

语句⑦,语序不当,应改为“以及社会意识形态、大众审美观念的萌生与流变”。

20.B【解析】本题考查学生正确使用标点符号的能力。文中“上山”中引号表示特殊含义。A.表示讽刺和否定;B.表示特殊含义;C.表示引用;D.表示特定称谓。

21.A【解析】本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。画波浪线的句子主要运用了夸张的修辞手法。四大娘的心好像要从嗓子里蹦出来,嗓子眼显然不可能真的会蹦出来,这是四大娘挑开芦帘角看到的成片的“蚕花”时的主观感受,写出了四大娘看到这一景象时内心的激动和喜悦。A.运用了夸张的手法,“那洁净得仿佛一分钟前才诞生的面孔”属于夸张的手法;B.运用了比喻的手法,将“秋”比作名花、美酒。C.运用了拟人的手法,“袅娜”“羞涩”将荷花人格化:D.没有运用修辞手法。

22.①“屑屑索索”是拟声词,写出了蚕吐丝的声音。老通宝和儿子连这样细小的声音都能听见,表现出他们对蚕吐丝结茧的关注、重视;(2分)②“巴不得”表示对某事物迫切地希望。老通宝和儿子希望蚕生命力旺盛,表达了他们对蚕茧丰收的迫切期待。(2分)(含义1分,作用1分。每点2分)

23.【写作提示]

材料选自罗伯特·弗罗斯《未选择的路》的部分诗句,引导学生对如何选择人生之路进行思考。审读材料要抓住其中的关键字眼,如“分出”“选”“迥异”等。“分出两条路”寓意着人生有不同的路,“我选了人迹更少的一条”表明“我”的独特与勇敢,“迥异的旅途”是选择的结果。

立意参考:

①不一样的路,不一样的风景;

②勇敢地选择自己的路;

③不妨走走人迹更少之路;等等。

高二年级语文(含答案)

满分:150分 考试时间:150分钟

注意事项:

1.请将选择题答案写在答题卷内或者学校提供的机读卡上。每题选出答案后,学校考生用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。

2.非选择题,必须用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卷上作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

作为中国文学批评史上最早完整而系统的文学理论著述,陆机的《文赋》同《文心雕龙》《诗品》《沧浪诗话》等中国古代经典文论,是建构中国当代文学理论体系的重要理论资源,其中蕴含着丰富的现代命题。例如,《文赋》对“艺术想象”问题的相关论述早于意大利批评家马佐尼的《〈神曲〉的辩护》1300多年,而它对言、象、意传统命题的拓展及其所对应体现的文本、世界、作者的三维关系,更是遥遥领先于艾布拉姆斯在《镜与灯》中提出的“文学四要素”。《文赋》对“想象”问题的论述展示了在文学创作活动中作者、文本与世界三者之间的辩证转化关系,并呈现出如下特征。

其一,想象始于“观”。关于想象在写作构思中的样态和作用;陆机在《文赋》中有具体且富有原创性的论述,为后来刘勰《文心雕龙》中的“神思”说奠定了基础。陆机认为,想象始于“伫中区以玄览”,“伫”的致静与“玄览”的灵动既相对应又相统一。“伫”(或“佇”)即“久立”,蕴含长久孤独思索之意,它以“立”的姿态,表明创作者“致虚极,守静笃”的主动性;其与庄子“形似槁木,心如死灰”的“隐机而坐”具有本质的不同,庄子体于道,陆机致于言。因此,“虚静”应是创作构思的必要步骤,而非目的本身;以静“致”动,静以养“思”,“伫立”是为了.更深刻细微地“玄观”字宙;文学创作的“艺术想象”正是从“观”万物并作、“瞻万物而思纷”开始的。

其二,想象经于“游”。想象始于“观”,还必经于“游”,方可从“眼”入“心”。在中国哲学中,“游”具有丰富的精神文化内涵,诸如孔子的“游于艺”、庄子的“逍遥游”、屈子的“浮游求女”等不同的思想面向,这种复杂性对《文赋》有明显的影响痕迹。陆机认为艺术想象的过程细微精妙,他强调“收视反听,耽思傍讯”,就是要摒弃外物之累,消除二元对立,实现物我合一的状态。在这里,“我”不再是观物的主体,而是与物同游、化合为物的精神显现。而“心游万仞”则是指物我合一的想象、遨游乃至沉思过程,对于这种精神游历状态,庄子“吾丧我”的描述更为形象。所不同的是,陆机强调鲜明的“存我”意识,因为《文赋》的写作目的是论述文学创作何以可能,只有“存我”才能实现从“物象”到“我思”的写作转化。

因此,《文赋》的“艺术想象”与庄子的以想象活动实现审美超越属于不同的问题场域,应分别对待。把外物之“观”转化为内心之“游”,实现从外到内的根本转变,这种转变对于文学创作具有决定性作用。写作如牛马反刍,若没有外“观”之积累,则成为无源之水、无本之木,容易陷入“玄想”漫思之中,无法形成艺术之“象”;而没有内心之“游”,则无法摆脱“为文造情”的外在功利,无法实现“游于艺”的艺术欣赏,更无法达到“逍遥游”之“取象言道”的境界。

其三,想象即“赋形”。对于文学创作而言,以物我两忘的融合状态促发想象思维是重要的准备阶段,但不能止于此。想象是关于某种“象”的思,在创作者的想象活动中,其所想之“象”必然要不断清晰化、具象化、立体化,亦即想象的“赋形”。伴随着“情”的逐渐条理有序与理性化,寓身于情思的“物象”如漂浮散漫的片片白云,聚集成特征鲜明的具体“意象”。此“意象”已经不是观物之视、观物之闻的外在“物象”,而是转化成“胸中之竹”的“意中之象”,从“眼前之竹”到“胸中之竹”的转换性实现,体现了从“物”到“意”的真正蜕变,文学创作迈出了实质性的一步。因此,《文赋》中“想象”何以可能的命题呈现出文学创作构思的具象化过程,想象是从“物象”到“意象”的“赋形”转化过程。

其四,想象需“以言行事”。与西方强调纯粹的想象不同,陆机的艺术想象更为推崇如何“成文”这一具体目的,换言之,想象需“以言行事”。这体现在两个方面,其一是想象促使言说,并最终以言说的方式呈现出来;其二是想象本身即言说,想象以语言为基础。具体而言,文学写作最终以语言文字呈现,想象在兴“意”、聚“象”、成“言”等全过程中均发挥重要作用。从思到言,过程曲折艰难,“于是沈辞弗悦,若游鱼衔钩,而出重渊之深;浮藻联翩,若翰鸟缨缴,而坠曾云之峻”。一方面,通过运思活动来进行语言表述,虽然如重渊之中游鱼衔钩般不易,但终能穿破层云,准确击中飞鸟,进而实现文与思的协调,“沈辞”与“浮藻”在此均可指“意”形于“言”的过程;另一方面,“沈辞”与“浮藻”以“思”之顺畅、“言”之凝涩形成鲜明对比,从“沈辞”走向“浮藻”,体现出“思”在其中的根本促发作用。以“思”促“言”,还需要兼收并蓄、推陈出新,“谢朝华于已披,启夕秀于未振”。荡涤文思是为“以言行事”做充分准备,文学想象的最终目的是写作。

总之,文学写作是言、象、意的辩证统一过程。写作赋予抽象物以具体形态,面对无声物则给它以声响,言、象、意在这一具体化、生动化、形象化的过程中协调共鸣;以“至小”之文统摄“至大”之辽阔神思,“言”既是“思”展现的载体,又构成“思”的内在根据。同时,“思”以“言”为基础,又以“言”为表征。

(摘编自彭成广《〈文赋〉:“想象”何以可能》)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.《文赋》《文心雕龙》等中国古代经典文论因为蕴含着丰富的现代命题,所以对建构中国当代文学理论体系具有重要意义。

B.陆机《文赋》中的“想象”始于“观”,经于“游”,即先有外“观”之积累,再经过内心之“游”,才可以形成艺术之“象”。

C.外在的物象是经过了“情”的逐渐条理有序与理性化的过程,才转化成具有鲜明特征的具体“意象”。

D.文学想象的最终目的是写作,而文学写作最终以语言文字呈现,通过曲折艰难的运思活动,进而实现文与思的协调。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分) ( )

A.《文赋》对若干问题的论述早于西方相关学者,可见我国古代文化之卓越先进并不局限于文艺作品层面,也体现在理论层面。

B:《文赋》的“艺术想象”与庄子的以想象活动实现审美超越属于不同的问题场域,可见分析和看待问题时应当分清问题场域。

C.“眼前之竹”能转换成“胸中之竹”,可见文学创作过程中应重视想象的赋形功能,淡化观物之视、观物之闻对文学创作的介入问题。

D.文学写作是言、象、意的辩证统一过程,所以我们在学习和解读文学写作时,可以从这三个方面切入,但要注意其有机统一性。

3.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.文章开篇以举例论证的方式,论述了陆机《文赋》一文中蕴含着丰富的现代命题,并自然地引出了本文的中心论题。

B.文章第二、三段在论述时,都将陆机的观点与庄子的观点的异同进行了分析,这有利于读者更准确地理解陆机的观点。

C.文章采用了总分总的论证结构,思路清晰,并引用或化用《文赋》中的语句,展现了作者丰富的专业知识与审慎的研究态度。

D.文章紧扣《文赋》的内容、思想展开论述,而对《文赋》一书中诸多运用精妙比喻修辞的原文的引用,又增强了本文的文化内涵。

4.请简要概括“想象经于‘游’”部分的论述思路。(4分)

5.班级举行“古典研习·写作寻法”主题班会,交流从古代经典中学习到的提升写作水平的方法。请你结合本文相关内容,列出你的发言要点。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6—9题。

马鞍子

王族

(1)白哈巴村的巴车是个有意思的人,去哈巴河县城做衣服。裁缝把衣服做好后,他将上衣穿上,用力甩甩胳膊,扩扩胸说,不紧,好!

(2)裁缝又递给他裤子,他穿上后,快速蹲下,又快速站起,用手一摸屁股说,没开档,好!

(3)我刚走进巴车的院子时,就看见他手提一副马鞍子,向拴在屋子旁的那匹马走去。他的马鞍子很古老,上面有铜饰花纹,皮子已油黑发亮,就连骑槽也已变得很黑。他走到马跟前抚摸着它的背说,休息好了吗?接着把鞍子往马背上一放,又说,穿上衣服;接着又系鞍子上的绳子,嘴里仍不闲着,系上腰带;最后,他在马脖子上挂一根红布条。我知道马挂红布条是为吉祥,但他却说,打上领带。做完这些,他把马牵出门,翻身上马,很快就出了村子。

(4)巴车的马鞍子已经传了五代人,至少有十一匹马用过,走过的路比草原还长。今天,他要骑着马去草场。草场就在村子旁边,将白哈巴村映衬得如同绿绸布上的一块青玉。

(5)村里人都知道巴车家有一副好马鞍子,巴车因而在村子里的地位很高。人们常说,好马配好鞍。有了好鞍子却不一定有好马,巴车现在正为此苦恼。他父亲曾骑过一匹好马,配的就是这个鞍子。巴车曾在十八岁那年骑过那匹马,迅疾如风,骑在上面顿感身轻如燕。可惜那匹马死在了他父亲前面,否则,就会传给他。这么多年了,他一直在寻找好马,但始终未能如愿,现在他骑的这匹马不能令人满意。我想找巴车聊聊马鞍子的事,但他骑马走了,我只好在村子里乱转。走到一户人家的门口,我看见一副被闲置的马鞍子,因为被闲置得太久,上面落满灰尘。有一根野草从马鞍子夹缝中钻出,开出一朵小花。这家人对马鞍子早已彻底遗忘,便懒得把长进它夹缝的野草拔去。马鞍子被彻底遗忘,却在另一种时间里存在,那朵小花就是证词。

(6)太阳慢慢升高,被照亮的马鞍子仍显得硬朗,隐隐透出它昔日的稳健和坚实。正这么想着,一只蜜蜂落在马鞍子上,转瞬像隐身似的不见了。仔细一看,才发现马鞍子上有几个小孔。我正在惊讶,又有几只蜜蜂从小孔中钻了进去。在什么时候,是风、虫子还是雨珠把马鞍子弄出了小洞?后来让蜜蜂们发现了,便在里面筑了巢。小时候经常跟叔叔养蜜蜂,我知道只要一个地方有几只飞动的蜜蜂,里面肯定有一个巢……我觉得这个马鞍子真是有意思,被主人用旧了,随手扔在这里,却有一朵小花为它而开,有一群蜜蜂在里面筑巢。这虽是不会引人注目的事情,但却是生命,是一种更为平静和持久的存在。

(7)主人从牧场回来了,在栅栏外卸下马鞍子,将马拴在屋旁。他的马鞍子虽然时间已经不短,却显得粗糙和简陋。主人对马鞍子格外珍惜,小心翼翼地卸下拎进屋去。村里人都很珍爱马鞍子,把一匹一匹的马骑老后,马鞍子却还很新,很难像巴车的马鞍子那样引人注目。据村里的老人说,马鞍子其实是被一匹又一匹马磨合出来的,一般情况下,三匹马可磨合出一个好马鞍子。有些马鞍子因为磨合不成,只好被遗弃,但被遗弃的马鞍子往往又有了新的存在方式,譬如一朵花和一群蜜蜂对它的依赖。正这样想着,一只蜜蜂从小孔中爬出,绕马鞍子飞一圈后又落下,很快,便爬出很多只蜜蜂,嗡嗡地向远处飞去。刚才爬出的第一只蜜蜂像是哨兵或值班员,先是出来打探动静,然后向里面发出信号,于是大部队才出动了。它们飞过栅栏,向草场飞去,草场中的野草正在开花,正是它们采蜜的好对象。它们是一匹匹马,身上有非常好的鞍子,它们的梦想就骑在上面,指引着它们。

(8)下午,一群放牧者归来。走到村后的山坡上,他们突然纵马狂奔,马蹄声响成一片,像群鼓敲出的音乐。每匹马身上的鞍子都很显眼,在夕阳中反射出金黄的光芒。马蹄之音一浪高过一浪,闪着光的马鞍子被托起,又落下,让人觉得仿佛就是跳动的音符。过了一会儿,人们稳住马缓缓下坡,各自走回家去。他们都稳坐在马鞍上,身上落满金黄的夕阳。

(9)几天后,传来消息说巴车的马鞍子碎了。当时,他骑着马正在山里疾驰,马突然浑身一抖停住,马鞍子哗啦一声碎落在地上。他下了马,眼泪就下来了,好好的一个马鞍子,怎么说碎就碎了呢?那是几代人传下来的老鞍子,是他家的荣耀,一下子什么都没有了。

(10)村里人说,再快的马也有跑不动的时候,再好的马鞍子也有用坏的时候。人们都觉得巴车太年轻,虽然祖上传下来的马鞍子是宝贝,但用到一定的时候就应该收起来。再好的东西也有好的尽头,人不注意,它的好就会变短,就会被提前用完。

(选自《山西文学》2018年第10期)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.巴车在试衣服时一系列具有个性化的言行,符合其作为草原骑手的身份,体现了他对骑马的热衷。

B.“已经传了五代人,至少有十一匹马用过”说明马鞍子使用时间久长,暗示其最终破碎的合理性。

C.家传的马鞍子之于巴车有着非比寻常的重要意义,既是他的精神寄托,又是他的社会地位的体现。

D.“我”善于发现,勤于思考,从废弃的马鞍子身上认识到其独特的存在价值;无用之用才是大用。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.文中的环境描写虽寥寥数笔,却显示了草原的典型特点,与人物活动相得益彰,营造了和谐自然的氛围。

B.文中借助马鞍子,将眼前的一只只蜜蜂与想象之中的一匹匹奔马自然连结,形象地展现了草原人的梦想。

C.第(8)段通过金色的马鞍子对一群牧民放牧归来的场面进行描绘,丰富了人物群像,用以揭示本文的主题。

D.本文在简单塑造人物、叙述故事情节的同时,更关注情景描绘和情理抒写,兼具小说与散文的双重特点。

8.文中的马鞍子可以给我们带来哪些人生启示?(4分)

9.有论者认为:“非虚构”写作,既具“介入”“在场”的真实性,又有文学的审美性。请简析本文是如何体现“非虚构”特征的。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文字,完成10~14题。

材料一:

吴人伐州来,楚薳越帅师及诸侯之师奔命救州来。吴人御诸钟离。子瑕卒,楚师熸。吴公子光曰:“诸侯从于楚者众,而皆小国也,畏楚而不获已,是以来。吾闻之曰:‘作事成克其爱,虽小,必济。’胡、沈之君幼而狂,陈大夫啮壮而顽,顿与许、蔡疾楚政。楚令尹死;其师熸。帅贱、多宠,政令不壹。七国同役而不同心,帅贱而不能整,无大威命,楚可败也。若分师先以犯胡、沈与陈,必先奔。三国败,诸侯之师乃摇心矣。诸侯乖乱,楚必大奔。请先者去备薄威,后者敦陈整旅。”吴子从之。戊辰晦,战于鸡父。吴子以罪人三千先犯胡、沈与陈,三国争之。吴为三军以系于后:中军从王,光帅右,掩馀帅左。吴之罪人或奔或止,三国乱。吴师击之,三国败,获胡、沈之君及陈大夫。舍胡、沈之囚使奔许与蔡、顿,曰:“吾君死矣!”师噪而从之,三国奔,楚师大奔。书曰:“胡子髡、沈子逞灭,获陈夏啮。”君臣之辞也。不言战,楚未陈也。

(节选自《左传·昭公二十三年》)

材料二:

五鸡①将吴人以围州来为长壑而汜之以败楚师是鸡父之汜

(节选自清华简②《系年》)

材料三:

大抵自《春秋》以前,《尚书》之世,其作者述事如此。今取其正经雅言,理有难晓,诸子异说,义或可凭,参而会之,以相研核。如异于此,则无论焉。夫远古之书,与近古之史,非唯繁约不类,固亦向背皆殊。何者?近古之史也,言唯详备,事罕甄择,使夫学者睹一邦之政,则善恶相参;观一主之才,而贤愚殆半。至于远古则不然。夫其所录也,略举纲维,务存褒讳,寻其终始,隐没者多。尝试言之,向使汉、魏、晋、宋之君生于上代,尧、舜、禹、汤之主出于中叶,俾史官易地而书,各叙时事,校其得失,固未可量。若乃轮扁称其糟粕,孔氏述其传疑,孟子曰“尽信书,不如无书。”

(节选自《史通·疑古》)

[注]①五鸡:伍员之弟。②清华简:清华大学藏战国竹简。

10.材料二画波浪线的部分有三处需要断句;请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

五鸡将A吴人以田B州来C为长坚D而汜之回以败回楚师G是鸡父团之汜。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.克;指胜过;与《<论语>十二章》“克己复礼为仁”中的“克”意思不相同。

B.疾,指憎恨;与《齐桓晋文之事》“天下之欲疾其君者”中的“疾”意思相同。

C.奔,指逃散,与上文“楚菇越帅师及诸侯之师奔命救州来”中的“奔”意思相同。

D.凭,指凭据,与《项脊轩志》“或凭几学书”中的“凭”意思不相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.吴国攻打楚国,楚国联合诸侯前往救援,结果楚将阵亡,楚军溃败;面对暂时有利的局面,吴国君臣积极商讨对策,继续追击。

B.吴国公子光认为,诸侯国小力微,甘心追随楚国,但联盟内部有矛盾,楚国朝堂权力分散,政令紊乱,两国交战,吴国有胜算。

C在鸡父大战中,楚国军队防守严密,行动谨慎,先击破胡、沈、陈三个诸侯国,再打败许、蔡、顿三个诸侯国,最终大败楚国。

D.近古的史书记言详备,记事不加甄别,学者要辨清善恶贤愚;远古的史书记事简要文笔隐晦,句含褒贬,学者要领会其中的含意。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)七国同役而不同心,帅贱而不能整,无大威命,楚可败也。

(2)夫远古之书,与近古之史,非唯繁约不类,固亦向背皆殊。

14.从材料三看,我们应该怎样阅读史书?请简要分析。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15—16题。

秦州杂诗(其十五)①

杜甫

未暇泛沧海,悠悠兵马间。

塞门②风落木,客舍雨连山。

阮籍行多兴,庞公③隐不还。

东柯遂疏懒,休镊鬓④毛斑。

[注]①唐肃宗乾元二年(759年)秋天,因安史之乱,杜甫辞去朝廷官职,从长安出发,开始了“因人作远游”的艰苦历程,此诗即他到达秦州暂住东柯谷期间所作。②塞门:边关。③庞公东汉末年隐士。④镊鬓:拔掉鬓角上的白发。古人为出仕而常有此举。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联中,诗人写自己还没来得及泛舟大海,就已经陷身于无尽的战火之间。

B.“悠悠”本指从容自然,此处为反语,指诗人四处奔走躲避战乱的惊慌窘态。

C.颔联明写风吹叶落、秋雨不止的自然景象,实则抒无奈漂泊的凄凉悲切之情。

D.颈联用典,借用阮籍的任性不羁和庞公的隐居选择,为尾联表白心志张本。

16.尾联表达了诗人怎样的思想情感 我们应如何看待诗人的这一行为 (6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《秦风·无衣》中描写将士们团结友爱,同盖一床被子的句子是“ , ”

(2)苏轼以“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”描写泛舟水上的情景,与张孝祥《念奴娇·过洞庭》中“ , ”两句的描写非常相似。

(3)在古代,“乌鸦”常与宗庙祭祀、祖业社稷有着密切联系,如诗句“ ”;诗人也常用“乌”意象来寄托内心情感,如“ ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成18-19题。

①摄影术自传入中国后,②在照相馆的实践活动中,③背景布就成为照相馆师傅发挥与创造的重要阵地。④方寸尺幅间,中西方文化鱼龙混杂,⑤轿车、洋楼、罗马柱常常与中式亭台楼榭混搭出现。⑥这尺幅不大的背景布,反映着社会政治经济发展状况,⑦以及社会意识形态、大众审美观念的流变与萌生,⑧也折射出社会大众对物质、精神文化元素的想象与向往。

物质匮乏的时代,人们受生活空间所限不能信步天下,却可以通过照相馆里的一方背景布实现精神朝圣。20世纪二三十年代,A ,成了衡量照相馆实力的标准,花样翻新的布景更能吸引顾客。20世纪60年代,布景大多反映社会主义国家建设成就,展现祖国大好河山。进入80年代,背景布领先大众旅游步伐,逐渐出现国际化的都市和景点。伴随时代发展,描绘了大众美好期待的照相馆背景布,在小县城以及更广泛的乡村照相馆里,有着更长久的活力与影响,直到2000年之后数字技术兴起,B 。

在这个AI生成图像建构世界的时代,回头看向那些承载着个体精神寄托、集体生活记忆的一幕幕画布,感受到的,是一种带着古典意味的浪漫。

18.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(4分)

19.文中第一段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。(6分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成20-22题。

“宝宝”都“上山”了(指蚕爬上稻草杆子,准备吐丝结茧),老通宝他们还是捏着一把汗。他们钱都花光了,精力也绞尽了,能不能有收获呢?到此时还没有把握。虽则如此,他们还是硬着头皮去干。“山棚”下燕了火,老通宝和儿子阿四伛着腰慢慢地从这边蹲到那边,又从那边蹲到这边。他们听见山棚上有些屑屑索索的细声音,就忍不住想笑,过一会儿听不见了,他们的心又开始沉甸甸地往下沉了。心是这样地焦灼着,却不敢向山棚上望。偶或他们仰着的脸上淋到了一滴蚕尿了,虽然觉得有点难过,但心里却快活:巴不得多淋一些。

“上山”后三天,息火了。老通宝的儿媳四大娘再也忍不住了,偷偷地挑开芦帘角看了一眼,她的心像要从嗓子里蹦出来。那是一片雪白,几乎连“缀头”都瞧不见,那是四大娘有生以来从没见过的“好大蚕花呀”!老通宝全家立刻充满了欢笑。

20.下列各句中的引号,和文中“上山”的引号作用相同的一项是(3分)( )

A.遇到难事就推,遇到好事就抢,这样的“聪明人”还是少一些为好。

B.AI可以学习任何“投喂”给它的内容,以便训练出一个完整、可用的模型。

C.“祥林嫂,你放着罢!我来摆。”四婶慌忙地说。

D.“包身工”的身体,以一种奇妙的方式包给了带工的老板。

21.下列选项中,和文中画波浪线句子所用修辞手法相同的一项是(3分)( )

A.你望着香雪那洁净得仿佛一分钟前才诞生的面孔,你就不忍心跟这样的小姑娘耍滑头。(《哦,香雪》)

B.秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。(《故都的秋》)

C.层层的叶子中间,零星的点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。(《荷塘月色》)

D.祥子愿意早早的拉车跑一趟,凉风飕进他的袖口,使他全身像洗冷水澡似的一哆嗦,一痛快。(《骆驼祥子》)

22.请结合文本,分别说说文中加点词语“屑屑索索”“巴不得”的含义及作用。(4分)

四、作文

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

也许多少年后在某个地方/我将轻声叹息把往事回顾/一片树林里分出两条路/而我选了人迹更少的一条/因此走出了这迥异的旅途。(罗伯特·弗罗斯《未选择的路》)

读了上面的诗句,你有怎样的感触或思考 请写一篇文章,表达你的感触或思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1. A (A项,“因为蕴含着丰富的现代命题,所以对建构中国当代文学理论体系具有重要意义”强加因果。)

2. C (C项,“淡化观物之视、观物之闻对文学创作的介入问题”无中生有,由原文第五段可知,“眼前之竹”转化为“胸中之竹”也同样要先“观”,没有淡化的意思。)

3. B (B项,“都将陆机的观点与庄子的观点的异同进行了分析”错误,应是分析了不同之处,不包含相同之处。)

4.首先指出想象经于“游”的必要性,(1分)接着指出“游”丰富的精神文化内涵及其对《文赋》的影响,(1分)然后具体分析陆机的观点及其与庄子观点的区别,(1分)最后论述把外物之“观”转化为内心之“游”对于文学创作的决定性作用。(1分)(酌情给分)

5.①要学会静心而细致的观察。

②要认真思考体验,将观察的事物融入精神世界。

③要有一定的理性思维,将观察与体验清晰化、具象化。

④用想象促进写作,不断开阔眼界,培养创新意识。(每点2分,答对三点即可)

6.D

【解析】本题考查学生对文本相关内容的理解和分析能力。

D.“无用之用才是大用”错误。文章通过对废弃的马鞍子的描写,是为了突出事物即使表面看起来失去了作用,但却还会以新的方式体现出另外的价值和意义,自有一份平静和持久。选项属于过分解读。故选D。

7.C

【解析】本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏能力。

C.“用以揭示本文的主题”错误。文中对牧民放牧归来的描写,写出了人与马鞍子相得益彰的完美配合是草原上亮丽的风景,突出马鞍子在草原的独特意义,丰富了文章内容,没有揭示文章主题。故选C。

8.①好的马鞍子要与好马相配,用马来磨合,启示人生既要抓住机遇,又要历经磨砺;②马鞍子磨合不成便会被遗弃,却会以新的方式存在,启示不同的人生会有不同的精彩,应当坦然面对;③好的马鞍子如果过度使用就会提前用废,启示精彩的人生要倍加珍惜,遵循规律,适度经营。

【解析】本题考查学生鉴赏作品的文学形象,领悟作品的艺术魅力的能力。

根据文中“人们常说,好马配好鞍。有了好鞍子却不一定有好马,巴车现在正为此苦恼”“他父亲曾骑过一匹好马,配的就是这个鞍子。巴车曾在十八岁那年骑过那匹马,迅疾如风,骑在上面顿感身轻如燕。可惜那匹马死在了他父亲前面”可知,好的马鞍子可遇不可求,好的马鞍子配上好马更是难得,对于难得之事不可枉自嗟叹,一定要抓住转瞬即逝的机会,珍惜当下的每一个机遇。“马鞍子其实是被一匹又一匹马磨合出来的,一般情况下,三匹马可磨合出一个好马鞍子”可知,马鞍子需要经过一匹又一匹马、长时间的磨合才能成为一件好鞍子,如同人生也需要经过长时间的磨练才能真正成长一样。

根据文中“这个马鞍子真是有意思,被主人用旧了,随手扔在这里,却有一朵小花为它而开,有一群蜜蜂在里面筑巢。这虽是不会引人注目的事情,但却是生命,是一种更为平静和持久的存在”可知,马鞍子虽然不能骑马使用了,虽然被闲置一旁,但它依然为一朵小花,一群蜜蜂提供了生长之地、栖息之所,依然有它存在于世的价值和意义,如同人生一样,尽管有时会暂时落寞,但我们要学会坦然面对,因为我们可以在不同方面成就自己的精彩,生活不只有一种可能,生活也不只有一种色彩。

根据文中“再好的马鞍子也有用坏的时候”“虽然祖上传下来的马鞍子是宝贝,但用到一定的时候就应该收起来。再好的东西也有好的尽头,人不注意,它的好就会变短,就会被提前用完”可知,马鞍子尽管很好,但也有自己的寿命,也有自己的期限,过度使用会提前结束它美好的用途。如同人生一样,生命很精彩,人生很美好,需要我们珍惜每分每秒,每时每刻,但也不可过度消耗,过度消费,过度营销,只有按照生命本来的规律,才能让美好更长久,让精彩能持续。

9.①真实性:形式上以第一人称叙事,描述“我”在白哈巴村的所见所闻,使作品具备了“介入”“在场”的真实品格;选材源于日常,贴近生活,不追求情节的曲折和完整,真实反映了牧民们的草原生活。②审美性:“我”对马鞍子的命运展开思考和联想,以优美的语言、细腻的笔触,表达丰富的情感,揭示深刻的人生哲理,赋予作品以文学的审美性。

【解析】本题考查学生鉴赏作品艺术特色的能力。

作答时首先要抓准将题干中的关键词,即真实性和审美性。真实性指作品具有人物插入事件之中进行干预的现场性及内容的真实性。审美性指文学作为审美艺术的特征,主要体现为情感引起共鸣的情感性、手法生动多样的形象性和对现实世界和自我超越的超越性。

真实性:文中以“我”的所见所闻来展开故事情节,通过“我”展现了马鞍子在草原上的重要地位,让读者可以感受到在白哈巴村“我”的观察、“我”的听闻、“我”的思考,具有很强的现场性。文中写了巴车与马鞍子、一个被遗弃的马鞍子、一群放牧者等内容,写的内容都是草原上发生的日常,都是牧民的日常,写平淡的生活,写平淡的片断,没有离奇的情节,没有跌宕的故事,让人感受到所写内容的真实性。

审美性:文中写了围绕马鞍子的日常生活,但又不局限于日常琐碎,在马鞍子上、在日常生活中寄寓着作者对人生的思考,对生活的认识,有着耐人寻味的人生哲理。作品注重细节描写,如对巴车试衣服的描写、对小花的描写、对蜜蜂的描写、对新旧马鞍子的描写,生动细腻;“将白哈巴村映衬得如同绿绸布上的一块青玉”“让人觉得仿佛就是跳动的音符”等运用比喻的修辞手法,“但却是生命,是一种更为平静和持久的存在”“马鞍子被彻底遗忘,却在另一种时间里存在,那朵小花就是证词”等句子优美隽永,引人遐思,使作品具有很强的文学性。

10.(3分)C E G

11.(3分)C

12.(3分)B

13.(8分)(1)(4分)七国同时出兵而不同心,统帅地位低而不能整肃号令,没有高的威信,楚国是可以打败的。

(2)(4分)远古的史书与近古的史书,不仅仅是繁简不同,它们本来就是不一样的。

14.(3分)以质疑求实的态度,用参会研核的方法,探求历史真相。

15.B(悠悠,此处指时间长久,突出经历的战乱时间之长,并非反语)

16.①尾联表达了诗人不愿做官的出世的想法。②但这只是杜甫一时的念头,并不意味着他永远不想入世,也不妨碍他一贯的忧国忧民思想。(每点3分,意思答对即可)

17.(1)岂曰无衣与子同袍

(2)玉鉴琼田三万顷着我扁舟一叶

(3)一片神鸦社鼓乌鹊南飞/月落乌啼霜满天(其他答案吻合情境亦可)(每空1分)

18.A:背景布数量与类型的多少(关键要素:①“背景布”;②“数量”或“类型”)。B:才逐渐淡出乡村照相馆的舞台(关键要素:①“淡出”或相似意思的词;②“乡村照相馆”或相似意思的词)。(每处2分,共4分)

【解析】本题考查学生语言表达之情境补写的能力。A处,由后文“成了衡量照相馆实力的标准”可知,此处要填写的是能体现照相馆实力的元素。由整段文字所探讨的对象可知,这里要填的内容与“背景布”相关。由前文“人们受生活空间所限不能信步天下,却可以通过照相馆里的一方背景布实现精神朝圣”可知,人们希望通过照相馆的背景布来尽可能多地感知世界,因此其中一个诉求即背景布“数量”要多。由后文“花样翻新的布景更能吸引顾客”可知,人们的另一个诉求是背景布的“类型”要多。梳理以上内容,此处可填“背景布数量与类型的多少”之类的内容。

B处,前文“直到2000年之后数字技术兴起”暗示背景布的使用开始减少直至没落、消失,由前文“背景布,在小县城以及更广泛的乡村照相馆里,有着更长久的活力与影响”可知,背景布最后淡出的地方是乡村照相馆,因此此处可填“才逐渐淡出乡村照相馆的舞台”之类的内容。

19.语句①可修改为:自摄影术传入中国后。

语句④可修改为:方寸尺幅间,中西方文化交错杂糅。

语句⑦可修改为:以及社会意识形态、大众审美观念的萌生与流变。(每处2分,只写序号不得分)

【解析】本题考查学生正确使用词语以及辨析修改病句的能力。

语句①,中途易辙,此处主语是“摄影术”,“自传入中国后”是状语,这个分句没有说完,第③句主语变成了“背景布”,暗换主语,表意混杂。

语句④,成语使用不当,“鱼龙混杂”比喻坏人和好人混在一起,不易分辨。这里应改成“中西方文化交错杂糅”。

语句⑦,语序不当,应改为“以及社会意识形态、大众审美观念的萌生与流变”。

20.B【解析】本题考查学生正确使用标点符号的能力。文中“上山”中引号表示特殊含义。A.表示讽刺和否定;B.表示特殊含义;C.表示引用;D.表示特定称谓。

21.A【解析】本题考查学生正确使用常见的修辞手法的能力。画波浪线的句子主要运用了夸张的修辞手法。四大娘的心好像要从嗓子里蹦出来,嗓子眼显然不可能真的会蹦出来,这是四大娘挑开芦帘角看到的成片的“蚕花”时的主观感受,写出了四大娘看到这一景象时内心的激动和喜悦。A.运用了夸张的手法,“那洁净得仿佛一分钟前才诞生的面孔”属于夸张的手法;B.运用了比喻的手法,将“秋”比作名花、美酒。C.运用了拟人的手法,“袅娜”“羞涩”将荷花人格化:D.没有运用修辞手法。

22.①“屑屑索索”是拟声词,写出了蚕吐丝的声音。老通宝和儿子连这样细小的声音都能听见,表现出他们对蚕吐丝结茧的关注、重视;(2分)②“巴不得”表示对某事物迫切地希望。老通宝和儿子希望蚕生命力旺盛,表达了他们对蚕茧丰收的迫切期待。(2分)(含义1分,作用1分。每点2分)

23.【写作提示]

材料选自罗伯特·弗罗斯《未选择的路》的部分诗句,引导学生对如何选择人生之路进行思考。审读材料要抓住其中的关键字眼,如“分出”“选”“迥异”等。“分出两条路”寓意着人生有不同的路,“我选了人迹更少的一条”表明“我”的独特与勇敢,“迥异的旅途”是选择的结果。

立意参考:

①不一样的路,不一样的风景;

②勇敢地选择自己的路;

③不妨走走人迹更少之路;等等。

同课章节目录