广东省深圳市高级中学2023-2024学年七年级上学期期中考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省深圳市高级中学2023-2024学年七年级上学期期中考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 432.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-21 08:32:57 | ||

图片预览

文档简介

深圳市高级中学2023-2024学年七年级上学期期中考试历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.元谋人是我国境内目前已确认的最早的古人类,他们已经能够制作工具,知道用火。最能支持这一结论的是( )

A.遗址中发现粗糙的石器、炭屑和烧骨

B.《韩非子》关于远古时代的记述

C.《山海经》中有关天文地理知识的记载

D.历史研究学者的推测和论述文章

2.北京人不管是在体形上还是在脑容量方面都更接近现代人。其上肢骨和现代人的接近程度甚于下肢骨,这表明北京人的下肢在长期直立行走和辅助性劳动中日趋完善,上肢在长期的劳动中为适应日益复杂的动作而变得十分灵巧。上述材料表明远古人类到现代人转变的关键是( )

A.能够直立行走 B.形态样貌变化 C.长期劳动结果 D.生存技能的增强

3.河姆渡考古发现大量木桩、地板、柱、梁、枋等干栏式建筑构件,部分带有榫头和卯口,远比同时期黄河流域居民的半地穴式建筑复杂。这说明( )

A.中国木建筑领先世界 B.建筑深受地理环境影响

C.河姆渡文明程度最高 D.半地穴式建筑适合定居

4.半坡彩陶“彩陶形制美,画纹亦多殊。或则呈人面,或则呈双鱼。彩陶十分出色,红底黑彩,花纹简练朴素。”这可印证半坡居民( )

A.会建造半地穴式房屋 B.广泛使用青铜工具

C.手工业水平较为先进 D.初步出现物品交换

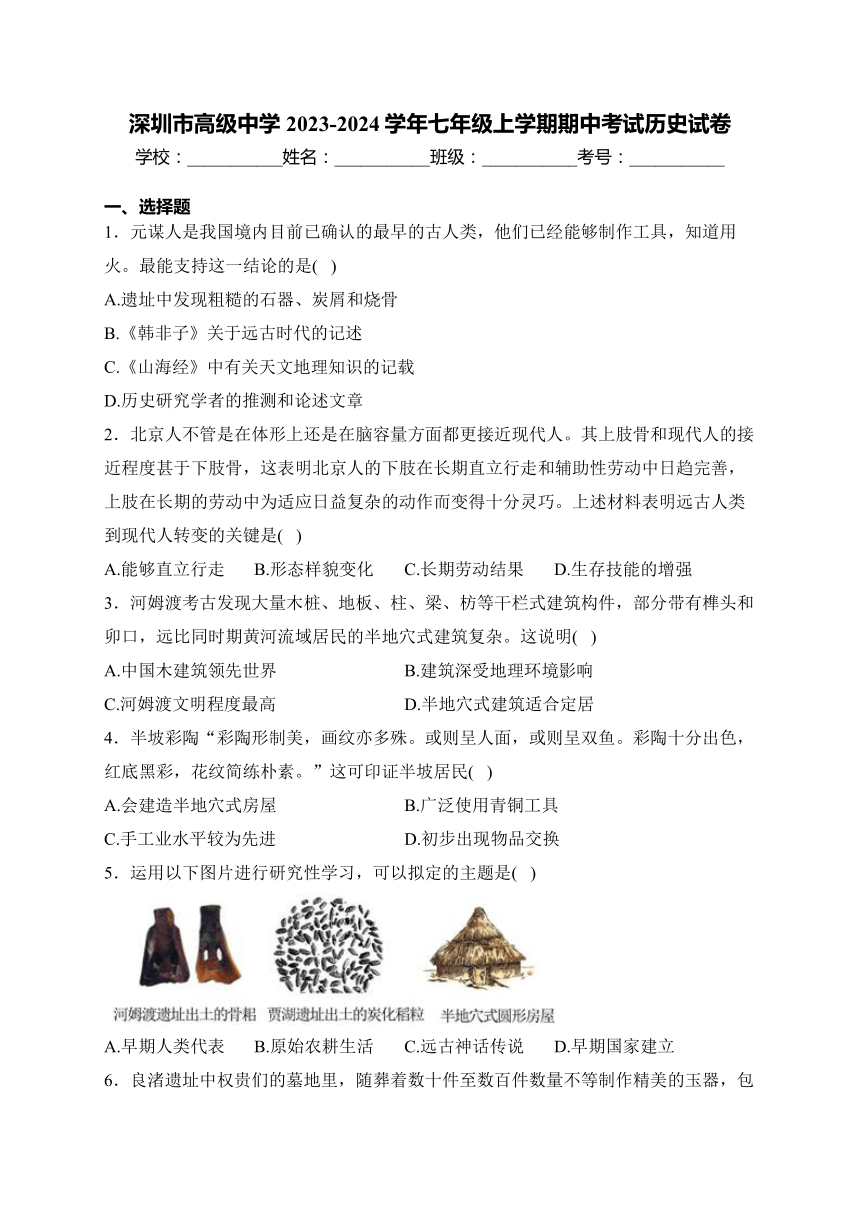

5.运用以下图片进行研究性学习,可以拟定的主题是( )

A.早期人类代表 B.原始农耕生活 C.远古神话传说 D.早期国家建立

6.良渚遗址中权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉器,包括祭祀神灵用的玉琮、玉璧和象征军事指挥权的玉钺。这和其他随葬品较少的普通墓葬对比鲜明。这表明当时( )

A.社会阶级的分化 B.进入奴隶制社会 C.出现了社会分工 D.生产力水平落后

7.从北京人到山顶洞人,再到河姆渡人和半坡人,清晰展示了从择洞而居到建造房屋过定居生活,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的过程,推动上述演进的共同因素是( )

A.人工取火的发明 B.建筑工具的改进 C.饲养水平的提高 D.生产技术的进步

8.2022年春晚节目中,以四川“三星堆”文化为背景的舞蹈《金面》惊艳四方,节目中还原青铜神树、青铜面具等出土文物造型,部分文物与河南安阳殷墟、山西陶寺遗址、江西新干遗址等地出土的青铜器有相似之处又各具特色。这些考古发现( )

A.确定了中华文化的新起源 B.反映了中华文明多元一体格局

C.印证了多民族国家的形成 D.动摇了中原传统文化的地位

9.我国远古时期留下了许多神话传说,如夸父追日、女娲补天等。对神话传说的历史价值理解正确的是( )

A.基本没有历史价值可言 B.远古先民生活真实写照

C.对历史研究有参考价值 D.口耳相传的历史小故事

10.古埃及神话中有植物、农业和丰饶之神奥西里斯教人们种植庄稼、酿酒的记载;中国同样存在炎帝教民开垦耕种、后稷教民稼穑的传说。由此可知,在早期社会( )

A.人类普遍存在英雄崇拜 B.不同区域神话相互借鉴

C.英雄人物引领历史走向 D.食物生产具有重要意义

11.华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”从这段话中可以看出华夏民族( )

A.发祥地是黄河流域 B.交通便利,创造了众多的文明成就

C.由炎帝和黄帝创立 D.杂居相处,在不断交往中交融而成

12.夏、商、周三族祭祀的时候,不仅上推到本族的先王、先公,还更进一步把本族来源与黄帝族系联系起来,都自认是黄帝族的后裔。这主要反映出当时( )

A.黄帝地位得到各族公认 B.宗族观念逐渐强化

C.民族认同意识正在形成 D.世袭制度不断延续

13.西周建立后,充斥着神话幻想色彩的商代兽面纹已不再是青铜器纹饰的主题,纹饰艺术以朴实无华、简洁明快为趋势,其形状所表现的神话式宗教力量也在明显递减。这种变化( )

A.反映出商周文化的断层 B.推动了器物功能的完善

C.适应了政治变革的需要 D.体现了宗教力量的衰退

14.西周时期,周王对墓葬用品的规定严格,如:用鼎制度就明确规定为“天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,元士三鼎或一鼎”。材料反映的本质问题是( )

A.西周社会呈现等级森严的特征 B.西周社会的腐败现象严重

C.西周手工业中冶铜业十分落后 D.西周各地经济发展不平衡

15.《周礼》载:“青铜器有六种调配铜锡比例的配方:锡占六分之一,是铸造斧头的比例;锡占四分之一,是铸造戈戟的比例……”。《周礼》是记载周朝典章制度的书,相传为周公所作,经考证,可能是战国人托周公之名而作。这些材料告诉我们( )

A.《周礼》乃有人伪造,没有什么价值 B.当时人们已掌握了制作青铜器的技术

C.当时青铜器被广泛应用于生产、生活 D.中国是当时唯一会制作青铜器的国家

16.春秋早期,绝大多数诸侯的称谓是“公”,如齐桓公、宋襄公、晋文公等。战国开始,大多数的诸侯以“王”相称,如魏惠王、秦惠文王、齐威王等。上述变化表明( )

A.天子天下共主地位受到冲击 B.专制主义中央集权制完全形成

C.王室对地方的控制力度增强 D.百家争鸣颠覆了传统的等级制

17.晋被封时仅有今山西南部“方百里”的弹丸之地,周围布满戎狄之人。春秋时期,这些戎狄之人被打败,并被迁入晋地与晋人杂处,长期生活后晋人和戎狄之人已很难被分清了。以上表述反映出春秋时期( )

A.民族矛盾已完全消除 B.战争客观上促进了民族交融

C.诸侯林立,战乱频繁 D.晋国势力强大并且成为霸主

18.管仲担任齐桓公的“相”,规定“慈孝”“聪慧”“拳勇”出众的人,由各级官员层层推荐,再经过“公所相(国君面试)”,就可以担任官职。这一人才选拔举措( )

A.体现了儒家影响 B.确立了君主集权机制

C.冲击了贵族特权 D.团结了主要政治力量

19.六国的人说“秦国的军队是‘虎狼之师’,秦国的军队打仗,一个个眼睛都红了,就像猛兽一样,巴不得多砍几个人头”。秦国的士兵之所以能打仗,是因为有一个强大的政策在激励着他们。这个强大的政策是( )

A.承认土地私有 B.编制户口,加强刑罚

C.奖励军功 D.奖励耕织

20.孔子是我国著名的教育家及思想家。历史学家夏曾佑在《中国古代史》一书中说:“中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。”其中“中国之教”主要指的是孔子( )

A.提出“学而不思则罔,思而不学则殆”

B.推崇西周的宗法制,主张以德治国

C.创立的儒家思想对后世产生的影响深远

D.撰写《论语》,为后世留下了经典

21.战国时期,齐宣王在齐国都城设立了一个招徕四方文士讲学议政的官办学术机构——稷下学宫。各家各派在这个学术王国之中互相汇通,在辩驳、争鸣中综合发展。这一状况( )

A.打破了学术垄断的局面 B.推动儒学成为正统思想

C.有利于思想文化的繁荣 D.导致了传统文化的分裂

22.工程浩大的都江堰,不仅奠定了两千年的防洪基础,而且使灌溉面积逐步扩大到约七十万公顷,成都平原自此成为良田万顷的“天府之国”。这表明都江堰的修建( )

A.为秦朝完成统一奠定基础 B.代表当时科技的最高成就

C.成功解决长江流域的水患 D.促进区域内社会经济发展

23.考古数据显示,春秋战国时期,各地工艺虽有地方性的特色,但基本上差别不大,各国文字,从出土的简牍与铭辞看,也出现大同小异的现象。这说明春秋战国时期( )

A.文化统一为政治统一准备了条件 B.文化发展呈现出趋同的特点

C.争霸战争促进了文化的发展与交流 D.百家争鸣促进了文化的统一

24.昔日相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率。材料意在说明( )

A.兼并战争的背景 B.君主专制制度建立的原因

C.百家争鸣的影响 D.各诸侯国变法图强的根源

25.从下面三幅图的演变可以看出,这一时期中国历史发展的最明显的趋势是( )

A.国家由分裂走向统一 B.诸侯争霸,战乱不断

C.文化繁荣,百家争鸣 D.国家由统一走向分裂

26.在睡虎地秦简《田律》中记载:如果下了及时的雨和谷物抽穗,应即书面报告受雨抽穗顷数,如有旱灾、暴风雨、害虫等灾害损伤了禾稼,也要报告受灾顷数。距离近的县,文书由走得快的人专程递送,距离远的县由驿站传送,在八月底以前传送。材料反映出秦朝( )

A.灾害频发导致社会矛盾激化 B.政府鼓励农业发展

C.最早确立皇帝制度 D.中央加强了对地方的控制

27.“……如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国,中国将分成多个国家,从这个意义上来讲,秦朝统一文字居功至伟”。材料侧重强调秦朝统一文字( )

A.强化了君主专制制度 B.提高了行政体制效率

C.有利于经济文化交流 D.有利于巩固国家统一

28.田余庆在《中国古代史上的国家统一问题》中写道:秦统一后,迁徙七种共50万身份低下或犯了罪的人到岭南去戍守,叫做“七科谪”。这次行动把中国南方的国土一直推进到南海边上,把长江和珠江之间大片的还没有开发的土地和各族人民,一次圈到中国范围里面来。他认为这一措施( )

A.标志经济重心开始南移 B.促进了南方地区的繁荣

C.扩大了中国的统治疆域 D.完成了南北方民族交融

29.秦统一前,“属邦”是管理少数民族居住地的中央机构,同时还下辖这些地区的地方县治;至公元前214年后,蒙恬北逐匈奴所设陇西郡和北地郡接管了最后的少数民族县治。至此,“属邦”成为专职管理少数民族事务的中央机构。这说明秦朝( )

A.郡县治理体系不断加强 B.大一统实现民族大交融

C.分化事权强化君主权力 D.地方官吏行政能力提升

30.秦朝设立了朝议制度,凡遇军国大事,皇帝往往“下其议”于群臣,议定的结果,通常由丞相领衔上奏,最后必须经皇帝裁决,方能施行。这一制度( )

A.有利于皇帝提高决策水平 B.反映了当时丞相权力极高

C.起到了限制和监督皇权的作用 D.表明军国大事最终由朝臣议定

二、材料题

31.阅读材料,回答问题。

材料一:大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,是谓小康。

——《礼记·礼运》

材料二:“封建亲戚,以藩屏周”(大意是:封立同族亲戚建立邦国,以各邦国来保卫周王室),武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟……于是封功臣谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,曰齐……封弟周公旦于曲阜,曰鲁。

——《史记 周本纪》

材料三:

材料四:

(1)材料一中“天下为公,选贤与能”反映的是原始社会时期的哪一制度?我国古代社会由“公天下”变为“家天下”,这说明当时的首领继承方式发生了什么变化?

(2)根据所学知识回答,材料二反映出西周实行什么政治制度?根据材料指出当时有哪些人可以受封为诸侯?简述这一政治制度的主要作用。

(3)材料三中图一到图二的变化反映了什么?分析其变化的原因。

(4)写出材料四中图3青铜器的名称和用途。图4中的文字名称是什么?结合所学知识回答,图4中文字的发现有何历史意义?

32.春秋战国是历史上的社会转型时期,在经济、政治和思想上都呈现了一派新气象。请结合下列材料,探究相关问题。

材料一:【经济发展】

山西省季峪村出土的春秋晚期牛尊,牛鼻穿孔,戴环。 江苏省绍兴市出土的春秋战国时期铁农具(铁铧) ◇《史记·仲尼弟子列传》:“冉耕,字伯牛:司马耕,字子牛。” ◇《战国策·赵策》:“秦以牛田。” ◇《孟子·滕文公上》:“许子……以铁耕乎?曰:然。”

材料二:【政治鼎新】

材料三:【思想活跃】

◇言论1:若使天下兼相爱,国与国不相攻……若此则天下治。 ◇言论2:事在四方,要在中央。圣人要,四方来效。 ◇言论3:顺其自然而无容私焉,而天下治矣。 ◇言论4:民为贵,社稷次之,君为轻。

(1)材料一的史料说明了什么?

(2)材料二示意图反映了春秋战国时期在政治上出现了怎样的新面貌?这一时期的“政治鼎新”主要通过什么途径实现的?请举例说明。

(3)材料三中的言论1、2、3、4分别代表了哪一学派的思想主张?这些学派互相争鸣的目的是什么?

(4)结合所学知识,分析三则材料反映的史实之间的内在联系。

33.秦朝是我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,它的许多措施对后世产生了深远影响。请结合下列材料,探究相关问题。

材料一:秦统一以后,人民可以有一个比较安定的环境从事生产。秦王朝推行了许多消除分裂因素的措施,加强了各地区的经济、文化联系,为我国长期统一奠定了基础。自从秦统一以后,我国两千多年的封建社会,虽然在某些时期出现了分裂割据的状态,统一始终是历史主流。

——摘编自郭沫若《中国史稿》等

材料二:如图所示是四方古印文,它们见证了秦朝的历史。

材料三:郡、县、乡、里组成的郡县制,是春秋战国以来逐渐发展起来的一种政治体制。它和西周时期制度的区别,主要是:一、封国的君位和贵族职位都是世袭的,而郡守、县令则可以随时由朝廷任免;二、郡县必须直接接受朝廷的命令和监督,而封国对王朝则不一定。

——摘编自《中国通史》

材料四:

材料五:来自六国的贵族仍然忠于各国的王室,而精英知识分子也对禁锢诸子学说的政策十分不满,平民百姓更是不堪忍受远征和大兴土木的沉重负担。奉行法家思想的秦王朝倒是从反面证明孟子关于“民心”的说法是正确的:战无不胜的秦王朝失去了民心,于是便分崩离析了。

——[美]费正清《中国:传统与变迁》

(1)根据材料一,概括秦统一的历史意义。

(2)阅读材料二,并根据所学知识说一说,四方古印文体现出哪些有效的历史信息?

(3)根据材料三比较西周时期制度与郡县制的不同。结合所学知识,简述秦朝实行郡县制的影响。

(4)材料四有文献价值还是实物价值?根据材料四写出你对秦俑的历史和艺术价值的认识。

(5)根据材料五并结合所学,简要分析秦朝在哪些方面“失去了民心”?

参考答案

1.答案:A

2.答案:C

3.答案:B

4.答案:C

5.答案:B

6.答案:A

7.答案:D

8.答案:B

9.答案:C

10.答案:D

11.答案:D

12.答案:C

13.答案:C

14.答案:A

15.答案:B

16.答案:A

17.答案:B

18.答案:C

19.答案:C

20.答案:C

21.答案:C

22.答案:D

23.答案:B

24.答案:B

25.答案:A

26.答案:D

27.答案:D

28.答案:C

29.答案:A

30.答案:A

31.答案:(1)禅让制;世袭制取代禅让制。

(2)分封制;宗亲、功臣、先代贵族之后。保证周王朝对地方的控制;稳定政局;扩大统治范围。

(3)反映:分封制的瓦解。或王室衰微、诸侯争霸(诸侯坐大)。原因:生产力发展(铁器牛耕),诸侯争霸,周王室衰微。

(4)名称:司母戊鼎;用途:礼器(祭祀用);名称:甲骨文;意义:我国有文字可考的历史开始于商朝;对中国文字的形成与发展有深远的影响。

32.答案:(1)说明:春秋战国时期已经使用牛和铁制工具进行耕作。

(2)新面貌:奴隶制度的瓦解和封建制度的确立。途径:改革(变法)。实例:秦国通过商鞅变法,国力大为增强,封建制度逐渐确立。

(3)言论1:墨家。言论2:法家。言论3:道家。言论4:儒家。目的:提出治国方略(解决社会问题)。

(4)内在联系:铁器和牛耕的使用,促进了经济发展和生产力水平提高,生产力的发展促使各国的变革运动和封建制度的确立,也促进了思想文化领域的繁荣,出现了百家争鸣的局面。

33.答案:(1)意义:使人民生活安定;各地区经济文化联系加强;为我国的长期统一奠定了基础。

(2)历史信息:秦始皇建立皇帝制度;在中央设置丞相、御史大夫等官职(或设三公);在地方实行郡县制;秦始皇统一文字。

(3)区别:郡县官吏由中央任免;郡县官吏须服从中央统一调动,接受中央监督。而西周分封制职位世袭,诸侯有较大的独立性;影响:皇帝和朝廷牢牢地控制了全国各地的权力(或加强中央集权,或维护国家统一);开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。

(4)实物价值。历史价值:①是秦大规模统一六国战争的真实反映;②是两千多年前中华民族尚武威猛形象的反映;③是中国古代军阵和兵器的反映。④用于研究秦朝(或秦始皇)历史。艺术价值:有助于我们了解秦朝雕塑艺术的高超。

(5)暴政,严苛的刑法,沉重的徭役赋税,思想文化上焚书坑儒、文化专制。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.元谋人是我国境内目前已确认的最早的古人类,他们已经能够制作工具,知道用火。最能支持这一结论的是( )

A.遗址中发现粗糙的石器、炭屑和烧骨

B.《韩非子》关于远古时代的记述

C.《山海经》中有关天文地理知识的记载

D.历史研究学者的推测和论述文章

2.北京人不管是在体形上还是在脑容量方面都更接近现代人。其上肢骨和现代人的接近程度甚于下肢骨,这表明北京人的下肢在长期直立行走和辅助性劳动中日趋完善,上肢在长期的劳动中为适应日益复杂的动作而变得十分灵巧。上述材料表明远古人类到现代人转变的关键是( )

A.能够直立行走 B.形态样貌变化 C.长期劳动结果 D.生存技能的增强

3.河姆渡考古发现大量木桩、地板、柱、梁、枋等干栏式建筑构件,部分带有榫头和卯口,远比同时期黄河流域居民的半地穴式建筑复杂。这说明( )

A.中国木建筑领先世界 B.建筑深受地理环境影响

C.河姆渡文明程度最高 D.半地穴式建筑适合定居

4.半坡彩陶“彩陶形制美,画纹亦多殊。或则呈人面,或则呈双鱼。彩陶十分出色,红底黑彩,花纹简练朴素。”这可印证半坡居民( )

A.会建造半地穴式房屋 B.广泛使用青铜工具

C.手工业水平较为先进 D.初步出现物品交换

5.运用以下图片进行研究性学习,可以拟定的主题是( )

A.早期人类代表 B.原始农耕生活 C.远古神话传说 D.早期国家建立

6.良渚遗址中权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉器,包括祭祀神灵用的玉琮、玉璧和象征军事指挥权的玉钺。这和其他随葬品较少的普通墓葬对比鲜明。这表明当时( )

A.社会阶级的分化 B.进入奴隶制社会 C.出现了社会分工 D.生产力水平落后

7.从北京人到山顶洞人,再到河姆渡人和半坡人,清晰展示了从择洞而居到建造房屋过定居生活,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的过程,推动上述演进的共同因素是( )

A.人工取火的发明 B.建筑工具的改进 C.饲养水平的提高 D.生产技术的进步

8.2022年春晚节目中,以四川“三星堆”文化为背景的舞蹈《金面》惊艳四方,节目中还原青铜神树、青铜面具等出土文物造型,部分文物与河南安阳殷墟、山西陶寺遗址、江西新干遗址等地出土的青铜器有相似之处又各具特色。这些考古发现( )

A.确定了中华文化的新起源 B.反映了中华文明多元一体格局

C.印证了多民族国家的形成 D.动摇了中原传统文化的地位

9.我国远古时期留下了许多神话传说,如夸父追日、女娲补天等。对神话传说的历史价值理解正确的是( )

A.基本没有历史价值可言 B.远古先民生活真实写照

C.对历史研究有参考价值 D.口耳相传的历史小故事

10.古埃及神话中有植物、农业和丰饶之神奥西里斯教人们种植庄稼、酿酒的记载;中国同样存在炎帝教民开垦耕种、后稷教民稼穑的传说。由此可知,在早期社会( )

A.人类普遍存在英雄崇拜 B.不同区域神话相互借鉴

C.英雄人物引领历史走向 D.食物生产具有重要意义

11.华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”从这段话中可以看出华夏民族( )

A.发祥地是黄河流域 B.交通便利,创造了众多的文明成就

C.由炎帝和黄帝创立 D.杂居相处,在不断交往中交融而成

12.夏、商、周三族祭祀的时候,不仅上推到本族的先王、先公,还更进一步把本族来源与黄帝族系联系起来,都自认是黄帝族的后裔。这主要反映出当时( )

A.黄帝地位得到各族公认 B.宗族观念逐渐强化

C.民族认同意识正在形成 D.世袭制度不断延续

13.西周建立后,充斥着神话幻想色彩的商代兽面纹已不再是青铜器纹饰的主题,纹饰艺术以朴实无华、简洁明快为趋势,其形状所表现的神话式宗教力量也在明显递减。这种变化( )

A.反映出商周文化的断层 B.推动了器物功能的完善

C.适应了政治变革的需要 D.体现了宗教力量的衰退

14.西周时期,周王对墓葬用品的规定严格,如:用鼎制度就明确规定为“天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,元士三鼎或一鼎”。材料反映的本质问题是( )

A.西周社会呈现等级森严的特征 B.西周社会的腐败现象严重

C.西周手工业中冶铜业十分落后 D.西周各地经济发展不平衡

15.《周礼》载:“青铜器有六种调配铜锡比例的配方:锡占六分之一,是铸造斧头的比例;锡占四分之一,是铸造戈戟的比例……”。《周礼》是记载周朝典章制度的书,相传为周公所作,经考证,可能是战国人托周公之名而作。这些材料告诉我们( )

A.《周礼》乃有人伪造,没有什么价值 B.当时人们已掌握了制作青铜器的技术

C.当时青铜器被广泛应用于生产、生活 D.中国是当时唯一会制作青铜器的国家

16.春秋早期,绝大多数诸侯的称谓是“公”,如齐桓公、宋襄公、晋文公等。战国开始,大多数的诸侯以“王”相称,如魏惠王、秦惠文王、齐威王等。上述变化表明( )

A.天子天下共主地位受到冲击 B.专制主义中央集权制完全形成

C.王室对地方的控制力度增强 D.百家争鸣颠覆了传统的等级制

17.晋被封时仅有今山西南部“方百里”的弹丸之地,周围布满戎狄之人。春秋时期,这些戎狄之人被打败,并被迁入晋地与晋人杂处,长期生活后晋人和戎狄之人已很难被分清了。以上表述反映出春秋时期( )

A.民族矛盾已完全消除 B.战争客观上促进了民族交融

C.诸侯林立,战乱频繁 D.晋国势力强大并且成为霸主

18.管仲担任齐桓公的“相”,规定“慈孝”“聪慧”“拳勇”出众的人,由各级官员层层推荐,再经过“公所相(国君面试)”,就可以担任官职。这一人才选拔举措( )

A.体现了儒家影响 B.确立了君主集权机制

C.冲击了贵族特权 D.团结了主要政治力量

19.六国的人说“秦国的军队是‘虎狼之师’,秦国的军队打仗,一个个眼睛都红了,就像猛兽一样,巴不得多砍几个人头”。秦国的士兵之所以能打仗,是因为有一个强大的政策在激励着他们。这个强大的政策是( )

A.承认土地私有 B.编制户口,加强刑罚

C.奖励军功 D.奖励耕织

20.孔子是我国著名的教育家及思想家。历史学家夏曾佑在《中国古代史》一书中说:“中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。”其中“中国之教”主要指的是孔子( )

A.提出“学而不思则罔,思而不学则殆”

B.推崇西周的宗法制,主张以德治国

C.创立的儒家思想对后世产生的影响深远

D.撰写《论语》,为后世留下了经典

21.战国时期,齐宣王在齐国都城设立了一个招徕四方文士讲学议政的官办学术机构——稷下学宫。各家各派在这个学术王国之中互相汇通,在辩驳、争鸣中综合发展。这一状况( )

A.打破了学术垄断的局面 B.推动儒学成为正统思想

C.有利于思想文化的繁荣 D.导致了传统文化的分裂

22.工程浩大的都江堰,不仅奠定了两千年的防洪基础,而且使灌溉面积逐步扩大到约七十万公顷,成都平原自此成为良田万顷的“天府之国”。这表明都江堰的修建( )

A.为秦朝完成统一奠定基础 B.代表当时科技的最高成就

C.成功解决长江流域的水患 D.促进区域内社会经济发展

23.考古数据显示,春秋战国时期,各地工艺虽有地方性的特色,但基本上差别不大,各国文字,从出土的简牍与铭辞看,也出现大同小异的现象。这说明春秋战国时期( )

A.文化统一为政治统一准备了条件 B.文化发展呈现出趋同的特点

C.争霸战争促进了文化的发展与交流 D.百家争鸣促进了文化的统一

24.昔日相对封闭的小型社会逐步演变为大型复杂社会,要求建立更加严密的管理体制。兼并战争日益激烈的严峻形势,也要求各国实行君主集权,提高统治效率。材料意在说明( )

A.兼并战争的背景 B.君主专制制度建立的原因

C.百家争鸣的影响 D.各诸侯国变法图强的根源

25.从下面三幅图的演变可以看出,这一时期中国历史发展的最明显的趋势是( )

A.国家由分裂走向统一 B.诸侯争霸,战乱不断

C.文化繁荣,百家争鸣 D.国家由统一走向分裂

26.在睡虎地秦简《田律》中记载:如果下了及时的雨和谷物抽穗,应即书面报告受雨抽穗顷数,如有旱灾、暴风雨、害虫等灾害损伤了禾稼,也要报告受灾顷数。距离近的县,文书由走得快的人专程递送,距离远的县由驿站传送,在八月底以前传送。材料反映出秦朝( )

A.灾害频发导致社会矛盾激化 B.政府鼓励农业发展

C.最早确立皇帝制度 D.中央加强了对地方的控制

27.“……如果没有一种通行的文字,中央政令不能通行全国,中国将分成多个国家,从这个意义上来讲,秦朝统一文字居功至伟”。材料侧重强调秦朝统一文字( )

A.强化了君主专制制度 B.提高了行政体制效率

C.有利于经济文化交流 D.有利于巩固国家统一

28.田余庆在《中国古代史上的国家统一问题》中写道:秦统一后,迁徙七种共50万身份低下或犯了罪的人到岭南去戍守,叫做“七科谪”。这次行动把中国南方的国土一直推进到南海边上,把长江和珠江之间大片的还没有开发的土地和各族人民,一次圈到中国范围里面来。他认为这一措施( )

A.标志经济重心开始南移 B.促进了南方地区的繁荣

C.扩大了中国的统治疆域 D.完成了南北方民族交融

29.秦统一前,“属邦”是管理少数民族居住地的中央机构,同时还下辖这些地区的地方县治;至公元前214年后,蒙恬北逐匈奴所设陇西郡和北地郡接管了最后的少数民族县治。至此,“属邦”成为专职管理少数民族事务的中央机构。这说明秦朝( )

A.郡县治理体系不断加强 B.大一统实现民族大交融

C.分化事权强化君主权力 D.地方官吏行政能力提升

30.秦朝设立了朝议制度,凡遇军国大事,皇帝往往“下其议”于群臣,议定的结果,通常由丞相领衔上奏,最后必须经皇帝裁决,方能施行。这一制度( )

A.有利于皇帝提高决策水平 B.反映了当时丞相权力极高

C.起到了限制和监督皇权的作用 D.表明军国大事最终由朝臣议定

二、材料题

31.阅读材料,回答问题。

材料一:大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,是谓小康。

——《礼记·礼运》

材料二:“封建亲戚,以藩屏周”(大意是:封立同族亲戚建立邦国,以各邦国来保卫周王室),武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟……于是封功臣谋士,而师尚父为首封,封尚父于营丘,曰齐……封弟周公旦于曲阜,曰鲁。

——《史记 周本纪》

材料三:

材料四:

(1)材料一中“天下为公,选贤与能”反映的是原始社会时期的哪一制度?我国古代社会由“公天下”变为“家天下”,这说明当时的首领继承方式发生了什么变化?

(2)根据所学知识回答,材料二反映出西周实行什么政治制度?根据材料指出当时有哪些人可以受封为诸侯?简述这一政治制度的主要作用。

(3)材料三中图一到图二的变化反映了什么?分析其变化的原因。

(4)写出材料四中图3青铜器的名称和用途。图4中的文字名称是什么?结合所学知识回答,图4中文字的发现有何历史意义?

32.春秋战国是历史上的社会转型时期,在经济、政治和思想上都呈现了一派新气象。请结合下列材料,探究相关问题。

材料一:【经济发展】

山西省季峪村出土的春秋晚期牛尊,牛鼻穿孔,戴环。 江苏省绍兴市出土的春秋战国时期铁农具(铁铧) ◇《史记·仲尼弟子列传》:“冉耕,字伯牛:司马耕,字子牛。” ◇《战国策·赵策》:“秦以牛田。” ◇《孟子·滕文公上》:“许子……以铁耕乎?曰:然。”

材料二:【政治鼎新】

材料三:【思想活跃】

◇言论1:若使天下兼相爱,国与国不相攻……若此则天下治。 ◇言论2:事在四方,要在中央。圣人要,四方来效。 ◇言论3:顺其自然而无容私焉,而天下治矣。 ◇言论4:民为贵,社稷次之,君为轻。

(1)材料一的史料说明了什么?

(2)材料二示意图反映了春秋战国时期在政治上出现了怎样的新面貌?这一时期的“政治鼎新”主要通过什么途径实现的?请举例说明。

(3)材料三中的言论1、2、3、4分别代表了哪一学派的思想主张?这些学派互相争鸣的目的是什么?

(4)结合所学知识,分析三则材料反映的史实之间的内在联系。

33.秦朝是我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,它的许多措施对后世产生了深远影响。请结合下列材料,探究相关问题。

材料一:秦统一以后,人民可以有一个比较安定的环境从事生产。秦王朝推行了许多消除分裂因素的措施,加强了各地区的经济、文化联系,为我国长期统一奠定了基础。自从秦统一以后,我国两千多年的封建社会,虽然在某些时期出现了分裂割据的状态,统一始终是历史主流。

——摘编自郭沫若《中国史稿》等

材料二:如图所示是四方古印文,它们见证了秦朝的历史。

材料三:郡、县、乡、里组成的郡县制,是春秋战国以来逐渐发展起来的一种政治体制。它和西周时期制度的区别,主要是:一、封国的君位和贵族职位都是世袭的,而郡守、县令则可以随时由朝廷任免;二、郡县必须直接接受朝廷的命令和监督,而封国对王朝则不一定。

——摘编自《中国通史》

材料四:

材料五:来自六国的贵族仍然忠于各国的王室,而精英知识分子也对禁锢诸子学说的政策十分不满,平民百姓更是不堪忍受远征和大兴土木的沉重负担。奉行法家思想的秦王朝倒是从反面证明孟子关于“民心”的说法是正确的:战无不胜的秦王朝失去了民心,于是便分崩离析了。

——[美]费正清《中国:传统与变迁》

(1)根据材料一,概括秦统一的历史意义。

(2)阅读材料二,并根据所学知识说一说,四方古印文体现出哪些有效的历史信息?

(3)根据材料三比较西周时期制度与郡县制的不同。结合所学知识,简述秦朝实行郡县制的影响。

(4)材料四有文献价值还是实物价值?根据材料四写出你对秦俑的历史和艺术价值的认识。

(5)根据材料五并结合所学,简要分析秦朝在哪些方面“失去了民心”?

参考答案

1.答案:A

2.答案:C

3.答案:B

4.答案:C

5.答案:B

6.答案:A

7.答案:D

8.答案:B

9.答案:C

10.答案:D

11.答案:D

12.答案:C

13.答案:C

14.答案:A

15.答案:B

16.答案:A

17.答案:B

18.答案:C

19.答案:C

20.答案:C

21.答案:C

22.答案:D

23.答案:B

24.答案:B

25.答案:A

26.答案:D

27.答案:D

28.答案:C

29.答案:A

30.答案:A

31.答案:(1)禅让制;世袭制取代禅让制。

(2)分封制;宗亲、功臣、先代贵族之后。保证周王朝对地方的控制;稳定政局;扩大统治范围。

(3)反映:分封制的瓦解。或王室衰微、诸侯争霸(诸侯坐大)。原因:生产力发展(铁器牛耕),诸侯争霸,周王室衰微。

(4)名称:司母戊鼎;用途:礼器(祭祀用);名称:甲骨文;意义:我国有文字可考的历史开始于商朝;对中国文字的形成与发展有深远的影响。

32.答案:(1)说明:春秋战国时期已经使用牛和铁制工具进行耕作。

(2)新面貌:奴隶制度的瓦解和封建制度的确立。途径:改革(变法)。实例:秦国通过商鞅变法,国力大为增强,封建制度逐渐确立。

(3)言论1:墨家。言论2:法家。言论3:道家。言论4:儒家。目的:提出治国方略(解决社会问题)。

(4)内在联系:铁器和牛耕的使用,促进了经济发展和生产力水平提高,生产力的发展促使各国的变革运动和封建制度的确立,也促进了思想文化领域的繁荣,出现了百家争鸣的局面。

33.答案:(1)意义:使人民生活安定;各地区经济文化联系加强;为我国的长期统一奠定了基础。

(2)历史信息:秦始皇建立皇帝制度;在中央设置丞相、御史大夫等官职(或设三公);在地方实行郡县制;秦始皇统一文字。

(3)区别:郡县官吏由中央任免;郡县官吏须服从中央统一调动,接受中央监督。而西周分封制职位世袭,诸侯有较大的独立性;影响:皇帝和朝廷牢牢地控制了全国各地的权力(或加强中央集权,或维护国家统一);开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。

(4)实物价值。历史价值:①是秦大规模统一六国战争的真实反映;②是两千多年前中华民族尚武威猛形象的反映;③是中国古代军阵和兵器的反映。④用于研究秦朝(或秦始皇)历史。艺术价值:有助于我们了解秦朝雕塑艺术的高超。

(5)暴政,严苛的刑法,沉重的徭役赋税,思想文化上焚书坑儒、文化专制。

同课章节目录