2.2+地域文化与城乡景观 第一课时

文档属性

| 名称 | 2.2+地域文化与城乡景观 第一课时 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 451.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 14:13:23 | ||

图片预览

文档简介

——湘教版必修二 2.2.2——

地域文化与城乡景观

2021版

第二章第二节

课 标

结合图片资料,了解地域文化的含义与特点

区域文化对城乡景观的影响

结合实例,理解不同区域文化的差异与成因

树立合理开发利用和保护地域文化的观念

学习目标

结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

地域文化和城乡景观的内涵

地域文化在城乡景观上的体现

目 录

库伯佩迪的地下民居

情

境

探

究

1

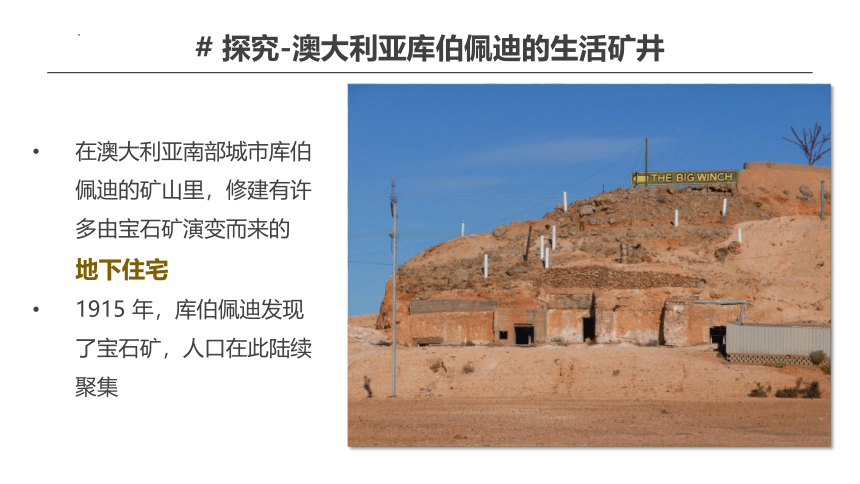

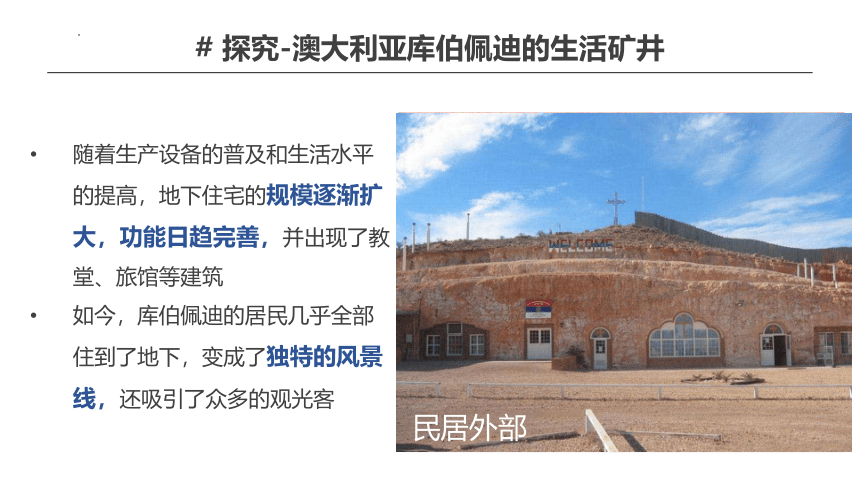

# 探究-澳大利亚库伯佩迪的生活矿井

在澳大利亚南部城市库伯佩迪的矿山里,修建有许多由宝石矿演变而来的地下住宅

1915 年,库伯佩迪发现了宝石矿,人口在此陆续聚集

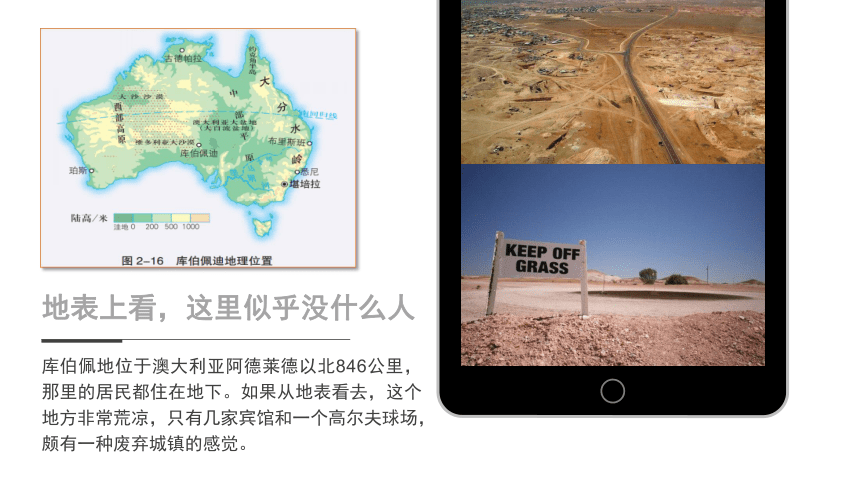

地表上看,这里似乎没什么人

库伯佩地位于澳大利亚阿德莱德以北846公里,那里的居民都住在地下。如果从地表看去,这个地方非常荒凉,只有几家宾馆和一个高尔夫球场,颇有一种废弃城镇的感觉。

地下生活,别有洞天

实际上,这个小镇有3500名居民(对于国外而言是相当有规模的城镇),其中的大多数(60%)生活在地下,他们的家是在地下挖出的洞穴。

地下书店

地下的卧室—当真别有洞天

# 探究-澳大利亚库伯佩迪的生活矿井

随着生产设备的普及和生活水平的提高,地下住宅的规模逐渐扩大,功能日趋完善,并出现了教堂、旅馆等建筑

如今,库伯佩迪的居民几乎全部住到了地下,变成了独特的风景线,还吸引了众多的观光客

民居内部

民居外部

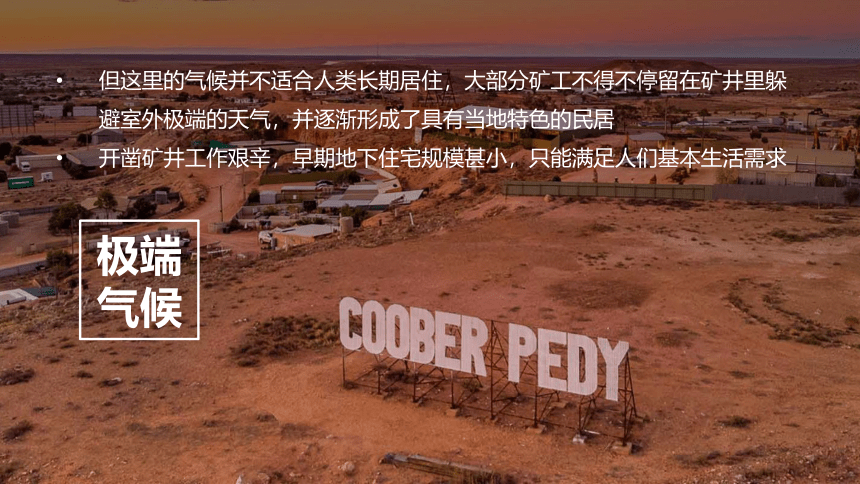

但这里的气候并不适合人类长期居住,大部分矿工不得不停留在矿井里躲避室外极端的天气,并逐渐形成了具有当地特色的民居

开凿矿井工作艰辛,早期地下住宅规模甚小,只能满足人们基本生活需求

极端气候

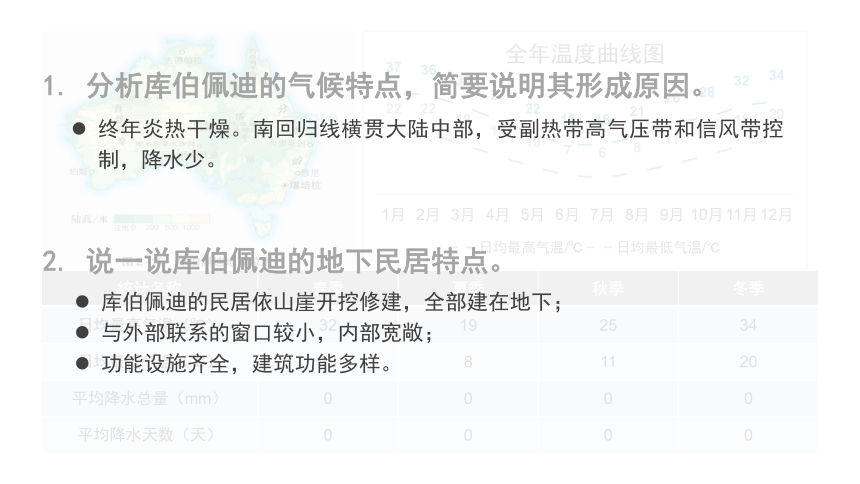

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}统计名称

春季

夏季

秋季

冬季

日均最高气温(℃)

32

19

25

34

日均最低气温(℃)

18

8

11

20

平均降水总量(mm)

0

0

0

0

平均降水天数(天)

0

0

0

0

1. 分析库伯佩迪的气候特点,简要说明其形成原因。

2. 说一说库伯佩迪的地下民居特点。

终年炎热干燥。南回归线横贯大陆中部,受副热带高气压带和信风带控制,降水少。

库伯佩迪的民居依山崖开挖修建,全部建在地下;

与外部联系的窗口较小,内部宽敞;

功能设施齐全,建筑功能多样。

什么是中国传统文化

What is Chinese traditional culture

01

The connotation of regional culture and urban and rural landscape

地域文化和城乡景观的内涵

1、地 域 文 化

概念:

是指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统;是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

地理环境

人类活动

文 化

地域文化

不同地理环境

影响

产生

形成

区域性:不同地域的自然环境、资源物产、生活方式与习惯以及社会结构和发展水平等差异显著,形成了不同的地域文化。

广东河粉

山西刀削面

地域文化的特点

二人转

踩高跷

扭秧歌

京剧

评剧

京韵大鼓

昆曲

越剧

江南丝竹

粤剧

崇拜海神

敬奉妈祖

山歌民歌

舞姿多彩

民族众多

川剧

性格泼辣

吃苦耐劳

高亢嘹亮的民歌,虔诚的宗教崇拜

清真寺

歌舞欢快

晋剧

秦腔

马头琴

那达慕

豪放粗犷

中国地域文化区

多样性:主要体现在类型、组成和景观等方面,根据属性可以分为物质方面的(建筑、服饰、饮食等)和非物质方面的(价值观、制度、习俗、语言、艺术等)。

藏族

蒙古族

朝鲜族

地域文化的特点

相对稳定性:地域文化的形成是一个长期的过程,是不断发展变化的,但在一定阶段内又具有相对的稳定性。

地域文化的特点

(

地域文化的表现

感受地域文化,我们可以从景观入手,景观有自然景观和人文景观之分。

行云飞瀑、高山流水是自然景观,较少受到人类的直接影响或未受人类的影响。

人文景观是人类文化留在地球表面的印记,是人类利用自然物质加以创造的结果。农田、村落等都是人类所创造的文化景观。

我们该如何感受地域文化?

【思考】

自然景观

行云飞瀑、高山流水

人文景观

农田、村落、道路、建筑、雕塑

青海藏文化博物院宣传片

Propaganda film of Qinghai Tibetan Culture Museum

从景观入手,判断下列事物是不是地域文化。

珠峰

悬空寺

南方民居

瀑布

判断下列地理事物是不是地域文化

珠峰

悬空寺

南方民居

瀑布

剪纸

地域文化表现形式多种多样

如历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式等,它是一个地方独特的文化资源,更是文化建设创新的主要源泉

可以将地域文化分为物质文化和非物质文化。

地域文化

根据地表流动性的强弱,

建筑

服饰

饮食

艺术

习俗

语言

地域文化

物质文化

非物质文化

农田

雕塑

道路

矿山

从宋徽宗宣和三年(1121)改歙州为徽州

直至1987年,徽州作为一个地域名称一直沿用,所辖地域相对稳定,为徽州文化的形成和发展创造了良好的条件

徽州文化

# 阅读-徽州文化

2008年原文化部批准设立“徽州文化生态保护实验区”

我国第一个跨省文化生态保护区

保护范围为安徽黄山市全境、宣城市绩溪县和江西婺源县

总面积13881平方千米,人口约200万

# 阅读-徽州文化

徽州位于皖浙赣三省接壤地区,群山环抱

相对封闭的自然地理环境

大移民所形成的宗法社会

“东南邹鲁”的文化氛围

徽商经济的厚实基础

促成了徽州文化的全面发展

徽州文化内涵丰富,包括徽派建筑、徽墨歙砚、新安理学、新安教育、徽剧、徽菜、徽州方言等

# 阅读-徽州文化

徽州文化不仅体现了我国传统的儒家思想人地观,也深受移民文化、宗族文化和皖南山区自然地理环境的影响

徽州文化崛起于北宋后期,鼎盛于明清时期,目前与藏文化、敦煌文化并列为我国三大地域文化

藏文化

Tibetan culture

敦煌文化

Dunhuang culture

徽州文化

Huizhou culture

# 我国三大地域文化

1、地 域 文 化——物质文化

徽派民居是徽州文化的典型代表,院落坐北朝南,依山傍水

以堂屋为中心,高墙封闭,马头翘角,黑瓦白墙

以天井解决内采光和通风问题,建筑错落有致,在质朴中流露出清秀

建筑

服饰

饮食

狭长的天井

解决内采光和通风问题

主体以木为材

窄巷:提高土地利用率

黑瓦白墙

人地和谐方面:当地多山水,白灰抹墙,黑瓦遮房顶建筑,散布于青山绿水中,低调而又淡雅,与秀美山川相辉映,构成一幅迷人的水墨画;

传统思想方面:徽州深受儒家及老庄思想的浸润,当地人喜欢素雅洁净的色彩风格,黑瓦白墙对应“天地”之意。

建材选用方面:灰黑瓦由当地土壤烧制,刷墙用的白灰也取自本地。

采光角度方面:白色墙壁还能增加院落和室内的光线,适应徽州多云、光照不够的特点。

徽派民居是徽州文化的典型代表,院落坐北朝南,依山傍水

以堂屋为中心,高墙封闭,马头翘角,黑瓦白墙

以天井解决内采光和通风问题,建筑错落有致,在质朴中流露出清秀

徽派建筑

在徽州的故事里,山的作用在于阻隔,水的作用则在于沟通。有山的屏障、水的滋养,逐渐形成了独特的徽州文化。

为何徽州村落的基址一般选在枕山环水之处 ?

枕山:可以阻挡冬日的寒冷气流,让富含水汽的南风在此停留降雨,调节村庄的小气候。

环水:活水流经村落,既保证生活饮用所需,也便于养殖水禽、鱼虾,以及灌溉农田,日常交通。

安徽宏村建筑密集排布,小巷狭仄,且巷中遍布水道,民居白墙黑瓦,房屋山墙多采用“马头墙”的形式。

2. 分析宏村为代表的徽派建筑具有这些特征的原因。

建筑密集排布,小巷狭仄

原 因

古徽州所在地区山地多平地少,

随着人口增加,用地逐渐紧张

容易引发什么问题?

徽州古时因房屋大多为木结构,易引起火灾。且因徽州地少人稠,人口密集,所建宅屋大多彼此相连,一家失火往往殃及邻里,损失惨重。采用马头墙的方法,能有效阻隔两幢相连的房屋,防止火势蔓延。

马头墙内一侧被火烧后会向里倾倒,马头墙内部的沙土和砖块可以起到抑制火势、降低险情的作用。马头墙与马头墙之间的通道又称水道,在火灾发生时可便于运输水源灭火。

防火功能

马头墙

防范火灾

增强遮阴

增加美感

保护隐私

地域文化之徽州文化——西递、宏村

安徽宏村位于黄山余脉南部,被誉为“画里的乡村”。宏村背山面水,村民聚族而居,建筑密集排布,小巷狭仄,且巷中遍布水道,民居白墙黑瓦,房屋山墙多采用“马头墙”的形式。

通过水沟引水入田、引水入村。

不仅解决了灌溉、防洪和行舟问题,也造就了“小桥流水人家”的别致景象。

挖塘蓄水、筑坝拦洪

读宏村景观及格局示意图,思考:

以宏村代表的徽州文化村落,其整个村落布局的核心是?

村落布局的核心是水。

② 分析宏村水系在村落中起到什么作用?

水系不仅能解决村民生产、生活用水和消防用水,调节气温,创造良好的人居环境

还营造湖光山色交相辉映的意境,体现了古人顺应自然,利用自然,人与自然和谐统一的思想

③ 以宏村为例,说明应如何保护古村落文化景观。

注重保护村落赖以生存的田地、山林、河流及其生态环境,使村落保持主持的生产、居住

保护祠堂、书院,保持村落文化的记忆,重视村落发展诉求,维护村落文化景观发展

案例:宏村景观与地域文化

3.安徽宏村村民聚族而居,体现了怎样的地域文化?

社会组织形态

聚族而居

长幼有序

精神

追求

御外凝内

耕读传家

蒙古包

蒙古族牧民居住的房子,建造和搬迁都很方便,适于牧业生产和游牧生活。

1、地 域 文 化——物质文化

建筑

服饰

饮食

傣族竹楼

徽式建筑

海草房

客家土楼

地坑窑洞

四合院

物质方面

1、地 域 文 化——物质文化

建筑

服饰

饮食

蒙古族

苗族

物质文化:建筑、服饰 、饮食

朝鲜族

朝鲜族

苗族

蒙古族

青藏高原海拔高,气候寒冷,以牧业、农业为主。

服装的基本特征是厚重保温,宽大暖和的肥腰、长袖长裙。

藏 族 服 饰

为了适应逐水草而居的牧业生产的流动性,逐渐形成了大襟、束腰,在胸前留一个突出的空隙(酷似袋子),这样外出时可存放酥油、糌粑、茶叶、饭碗,甚至可以放幼儿。

天热或劳作时,根据需要可袒露右臂或双臂,将袖系于腰间,调节体温,需要时再穿上,非常便当,夜晚睡觉,解开腰带,脱下双袖,铺一半盖一半,成了一个暖和的大睡袋,可谓一物多用。

1、地 域 文 化——物质文化

建筑

服饰

饮食

我国饮食文化差异较大。如:南米北面、八大菜系等。

01

04

02

03

川菜

鲁菜

粤菜

苏菜

地域文化的内容

饮食

01

04

02

03

川菜

鲁菜

粤菜

苏菜

地域文化的内容

饮食

01

04

02

03

地域文化的内容

饮食

川菜

鲁菜

粤菜

苏菜

01

川菜

02

鲁菜

03

粤菜

04

苏菜

地域文化的内容

饮食

05

08

06

07

浙菜

徽菜

闽菜

湘菜

地域文化的内容

饮食

05

08

06

07

浙菜

徽菜

闽菜

湘菜

地域文化的内容

饮食

05

08

06

07

浙菜

徽菜

闽菜

湘菜

地域文化的内容

饮食

05

06

07

08

浙菜

徽菜

闽菜

湘菜

地域文化的内容

饮食

1、地 域 文 化——物质文化

饮食

我国饮食文化差异较大。如:南米北面、八大菜系等。

川菜、鲁菜、粤菜、苏菜、闽菜、浙菜、湘菜、徽菜享称为“八大菜系”。

徽菜:咸鲜为主,突出本味,讲究火功,注重食补

川菜:清鲜醇浓,麻辣辛香,一菜一格,百菜百味

苏菜:其味清鲜,咸中稍甜,注重本味

鲁菜:讲究原料质地优良,以盐提鲜,以汤壮鲜,调味讲求咸鲜纯正,突出本味

湘菜:色泽上油重色浓,讲求实惠;品味上注重香辣、香鲜、软嫩

粤菜:注重质和味,口味比较清淡,力求清中鲜、淡中求美。

闽菜:烹调特点是汤菜要清,味道要淡,炒食要脆擅长烹制海鲜佳肴

浙菜:口味注重清鲜脆嫩,保持原料的本色和真味

【拓展】——探秘徽墨传统制作工艺

中国实行“三元一体”的地方制度模式。所谓“三元”是指民族自治地方的民族区域自治制度、香港特别行政区自治制度、普通地方自治制度。“一体”是指这三种地方制度完整地统一在中华人民共和国的版图内。

1、地 域 文 化——非物质文化

制度

习俗

语言

1、地 域 文 化——非物质文化

彝族火把节

在西南彝语支各民族的火把节活动中仍保持着以火熏田除祟,逐疫去灾,灭虫保苗、催苗出穗、祈求丰年、招引光明、迎接福瑞的民俗功能,其间的民俗心理和信仰观念就是趋吉避凶。

制度

习俗

语言

1、地 域 文 化——非物质文化

傣族泼水节

傣族男女老少穿上节日盛装,而妇女们则各挑一担清水为佛像洗尘,求佛灵保佑。"浴佛"完毕,人们就开始相互泼水,表示祝福,希望用圣洁的水冲走疾病和灾难,换来美好幸福的生活。

制度

习俗

语言

"水花放,傣家旺"

"泼湿一身、幸福终身"

赛龙舟是中国端午节的习俗之一,在中国南方地区普遍存在。关于赛龙舟的起源,有多种说法,有祭曹娥,祭屈原,祭水神或龙神等祭祀活动,其起源可追溯至战国时代。赛龙舟先后传入邻国日本、越南及英国等,是2010年广州亚运会正式比赛项目。

蒙 古 族 那 达 慕 大 会

每年七、八月牲畜肥壮的季节,人们为了庆祝丰收而举行的文体娱乐大会。

“那达慕” 蒙语的意思是娱乐或游戏。那达慕大会上有惊险刺激的赛马、摔跤,令人赞赏的射箭,有争强斗胜的棋艺,有引人入胜的歌舞。

1、地 域 文 化——非物质文化

制度

习俗

语言

非物质-价值观

非物质-艺术

01

剪纸

地域文化的内容

民间艺术

04

安塞腰鼓

02

年画

03

踩高跷

01

04

02

03

剪纸

安塞腰鼓

年画

踩高跷

地域文化的内容

民间艺术

01

04

02

03

剪纸

安塞腰鼓

年画

踩高跷

地域文化的内容

民间艺术

01

02

03

04

地域文化的内容

民间艺术

剪纸

安塞腰鼓

年画

踩高跷

概念:

是人们适应、改造自然的结果,其外部形态和组合类型与当地的自然地理环境密切相关。反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观。

2、城乡景观

乡村地域文化景观

Rural regional cultural landscape

较之城镇,乡村的主要经济活动与自然的关系更为直接,其景观所体现的人地和谐理念更为鲜明

云南元阳·哈尼梯田.mp4

元阳哈尼梯田

元阳哈尼梯田遍布于红河州元阳、红河、金平、绿春四县,是世界文化遗产,主要由坝达景区、老虎嘴景区、多依树景区等组成。

云南红河哈尼梯田

2013年红河哈尼梯田被评为世界文化遗产

每年秋收以后到次年春播以前的休耕时节,是这里的旅游旺季;层层水田映照着蓝天白云,宛如一幅幅油画,吸引了无数游客

云南红河哈尼族彝族自治州位置示意图

一千多年前,生活在这里的哈尼族等民族就开辟了梯田,种植水稻。稻田的灌溉依赖山泉溪流。

经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐。

红河

理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

Understand the regional culture contained in Hani terrace of Honghe River

这里处于季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。

刻木分水制度

灌溉用的沟渠

沟长制度

理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

Understand the regional culture contained in Hani terrace of Honghe River

哈尼梯田“分水木刻”

梯田用水量大导致了水资源的紧张,为了合理利用水资源,以避免村民之间用水发生纠纷,哈尼族人民创造性地发明了木刻分水制度。

体现了人与人和谐共处的价值观。

凹槽中通过的水流约4公分宽,意味着可以灌溉大约30亩水田

中国历史上最早使用的明渠流量计之一。

云 南 哈 尼 梯 田

围绕着梯田构筑和大沟挖掘,哈尼族发明了一套严密有效的用水制度。如水源管理发明了“分水木刻”。这是根据各家权益设置的划有不同刻度的横木,安放在各家田块的入水口,随着沟水流动来调节各家各户的用水,保证了每块梯田都能得到充足的水量供给。

此外,哈尼族人还利用村寨在上、梯田在下的地理优势,发明了“冲肥法”。每个村寨都挖有公用积肥塘储存农家肥,春耕时节挖开塘口,从大沟中放水将其冲入田中。这一方法省去了大量运肥劳力。平时牛马猪羊放牧山野,畜粪堆积在山,六七月大雨瓢泼而至,将满山畜粪和腐殖土冲刷而下,顺水纷注入田,此时稻谷恰值扬花孕穗,正须追肥,自然冲肥正好解决了这及时之需。

分水木刻

投入多者,凹槽宽,水流大;

投入少者,凹槽窄,水流小

2.梯田景观属于什么类型的景观?

3.结合已有知识,解释“必须保

证山上的森林面积足够大,水源才

能常年不枯”的原理。

4.为什么哈尼族人的村庄多分布在梯田上方的半山腰?

人文景观(乡村景观)

森林能够减慢地表径流速度,增加下渗和地下径流量,从而涵养水源,保持水土。

在梯田上方的半山腰发展农业可能对水源造成污染,因此哈尼族人把村落建在梯田上方,主要是为了获取清洁的水源,保证生活用水;梯田在村寨下方,水流顺势而下,满足了水稻生长对水的需要

半山腰不但气候舒适宜人,且方便到村寨下方的梯田里劳作

河谷地带,气候湿热,且易受洪水威胁,不适宜人类居住

涵养水源、保持水土、净化水质

避免洪涝、获取优质水源、便于管理梯田

实例分析:

云南红河哈尼梯田

河流—森林—梯田—村寨共同构成人与自然协调的美丽乡村;

流传下来的古代分水制度,体现人与人和谐共处的价值观。

哈尼族使用木刻分水制度,体现了古人的智慧,文化,艺术,好看视频 (baidu.com)

村寨位置:建在半山腰。

村寨形态:哈尼人居住的蘑菇房盖得十分精巧,土基墙、竹木架上面铺上茅草,屋顶有四个斜坡面,所以看起来很像一朵美丽的蘑菇。因此村寨本身体现了民族特色和审美情趣。

1.哈尼族梯田农耕文化形成的自然因素

①气候:云南地处低纬高原,受南亚季风干旱、雨季十分明显

②地形:横断山区,山地多,平地少

③水源:降水量空间分布差异大,雨季占全年降水85%以上,干季仅占15%;

④土壤:地势陡峭,降水多,易水土流失,开辟梯田保持水土,利用山泉、溪流灌溉农田

哈尼梯田景观

1.从上述材料中,找出体现红河哈尼梯田以下几个方面地域文化的描述。

生产活动;用水、用地制度;价值观、审美情趣

生产活动: 一千多年前,生活在这里的哈尼族等民族就开辟了梯田,种植水稻。

用水: 经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐。

用地:为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、贵任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量

价值观、审美情趣:层层水田映照着蓝天白云,宛如一幅幅油画,吸引了无数游客

2.讨论这些地域文化是否可以在代际之间传承、不同地方传播。

红河哈尼梯田文化景观已存在千年,延绵不绝,说明可以在代际之间传承;但伴随经济的发展,原来自给自足的生产方式可能需要调整,适应新时代要求。

由于自然环境和人文条件的差异,其他地方很难复制梯田文化景观,但是人与自然,人与人之间和谐相处的审美情趣,值得在不同地区传播。

地域文化与城乡景观

2021版

第二章第二节

课 标

结合图片资料,了解地域文化的含义与特点

区域文化对城乡景观的影响

结合实例,理解不同区域文化的差异与成因

树立合理开发利用和保护地域文化的观念

学习目标

结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

地域文化和城乡景观的内涵

地域文化在城乡景观上的体现

目 录

库伯佩迪的地下民居

情

境

探

究

1

# 探究-澳大利亚库伯佩迪的生活矿井

在澳大利亚南部城市库伯佩迪的矿山里,修建有许多由宝石矿演变而来的地下住宅

1915 年,库伯佩迪发现了宝石矿,人口在此陆续聚集

地表上看,这里似乎没什么人

库伯佩地位于澳大利亚阿德莱德以北846公里,那里的居民都住在地下。如果从地表看去,这个地方非常荒凉,只有几家宾馆和一个高尔夫球场,颇有一种废弃城镇的感觉。

地下生活,别有洞天

实际上,这个小镇有3500名居民(对于国外而言是相当有规模的城镇),其中的大多数(60%)生活在地下,他们的家是在地下挖出的洞穴。

地下书店

地下的卧室—当真别有洞天

# 探究-澳大利亚库伯佩迪的生活矿井

随着生产设备的普及和生活水平的提高,地下住宅的规模逐渐扩大,功能日趋完善,并出现了教堂、旅馆等建筑

如今,库伯佩迪的居民几乎全部住到了地下,变成了独特的风景线,还吸引了众多的观光客

民居内部

民居外部

但这里的气候并不适合人类长期居住,大部分矿工不得不停留在矿井里躲避室外极端的天气,并逐渐形成了具有当地特色的民居

开凿矿井工作艰辛,早期地下住宅规模甚小,只能满足人们基本生活需求

极端气候

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}统计名称

春季

夏季

秋季

冬季

日均最高气温(℃)

32

19

25

34

日均最低气温(℃)

18

8

11

20

平均降水总量(mm)

0

0

0

0

平均降水天数(天)

0

0

0

0

1. 分析库伯佩迪的气候特点,简要说明其形成原因。

2. 说一说库伯佩迪的地下民居特点。

终年炎热干燥。南回归线横贯大陆中部,受副热带高气压带和信风带控制,降水少。

库伯佩迪的民居依山崖开挖修建,全部建在地下;

与外部联系的窗口较小,内部宽敞;

功能设施齐全,建筑功能多样。

什么是中国传统文化

What is Chinese traditional culture

01

The connotation of regional culture and urban and rural landscape

地域文化和城乡景观的内涵

1、地 域 文 化

概念:

是指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统;是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

地理环境

人类活动

文 化

地域文化

不同地理环境

影响

产生

形成

区域性:不同地域的自然环境、资源物产、生活方式与习惯以及社会结构和发展水平等差异显著,形成了不同的地域文化。

广东河粉

山西刀削面

地域文化的特点

二人转

踩高跷

扭秧歌

京剧

评剧

京韵大鼓

昆曲

越剧

江南丝竹

粤剧

崇拜海神

敬奉妈祖

山歌民歌

舞姿多彩

民族众多

川剧

性格泼辣

吃苦耐劳

高亢嘹亮的民歌,虔诚的宗教崇拜

清真寺

歌舞欢快

晋剧

秦腔

马头琴

那达慕

豪放粗犷

中国地域文化区

多样性:主要体现在类型、组成和景观等方面,根据属性可以分为物质方面的(建筑、服饰、饮食等)和非物质方面的(价值观、制度、习俗、语言、艺术等)。

藏族

蒙古族

朝鲜族

地域文化的特点

相对稳定性:地域文化的形成是一个长期的过程,是不断发展变化的,但在一定阶段内又具有相对的稳定性。

地域文化的特点

(

地域文化的表现

感受地域文化,我们可以从景观入手,景观有自然景观和人文景观之分。

行云飞瀑、高山流水是自然景观,较少受到人类的直接影响或未受人类的影响。

人文景观是人类文化留在地球表面的印记,是人类利用自然物质加以创造的结果。农田、村落等都是人类所创造的文化景观。

我们该如何感受地域文化?

【思考】

自然景观

行云飞瀑、高山流水

人文景观

农田、村落、道路、建筑、雕塑

青海藏文化博物院宣传片

Propaganda film of Qinghai Tibetan Culture Museum

从景观入手,判断下列事物是不是地域文化。

珠峰

悬空寺

南方民居

瀑布

判断下列地理事物是不是地域文化

珠峰

悬空寺

南方民居

瀑布

剪纸

地域文化表现形式多种多样

如历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式等,它是一个地方独特的文化资源,更是文化建设创新的主要源泉

可以将地域文化分为物质文化和非物质文化。

地域文化

根据地表流动性的强弱,

建筑

服饰

饮食

艺术

习俗

语言

地域文化

物质文化

非物质文化

农田

雕塑

道路

矿山

从宋徽宗宣和三年(1121)改歙州为徽州

直至1987年,徽州作为一个地域名称一直沿用,所辖地域相对稳定,为徽州文化的形成和发展创造了良好的条件

徽州文化

# 阅读-徽州文化

2008年原文化部批准设立“徽州文化生态保护实验区”

我国第一个跨省文化生态保护区

保护范围为安徽黄山市全境、宣城市绩溪县和江西婺源县

总面积13881平方千米,人口约200万

# 阅读-徽州文化

徽州位于皖浙赣三省接壤地区,群山环抱

相对封闭的自然地理环境

大移民所形成的宗法社会

“东南邹鲁”的文化氛围

徽商经济的厚实基础

促成了徽州文化的全面发展

徽州文化内涵丰富,包括徽派建筑、徽墨歙砚、新安理学、新安教育、徽剧、徽菜、徽州方言等

# 阅读-徽州文化

徽州文化不仅体现了我国传统的儒家思想人地观,也深受移民文化、宗族文化和皖南山区自然地理环境的影响

徽州文化崛起于北宋后期,鼎盛于明清时期,目前与藏文化、敦煌文化并列为我国三大地域文化

藏文化

Tibetan culture

敦煌文化

Dunhuang culture

徽州文化

Huizhou culture

# 我国三大地域文化

1、地 域 文 化——物质文化

徽派民居是徽州文化的典型代表,院落坐北朝南,依山傍水

以堂屋为中心,高墙封闭,马头翘角,黑瓦白墙

以天井解决内采光和通风问题,建筑错落有致,在质朴中流露出清秀

建筑

服饰

饮食

狭长的天井

解决内采光和通风问题

主体以木为材

窄巷:提高土地利用率

黑瓦白墙

人地和谐方面:当地多山水,白灰抹墙,黑瓦遮房顶建筑,散布于青山绿水中,低调而又淡雅,与秀美山川相辉映,构成一幅迷人的水墨画;

传统思想方面:徽州深受儒家及老庄思想的浸润,当地人喜欢素雅洁净的色彩风格,黑瓦白墙对应“天地”之意。

建材选用方面:灰黑瓦由当地土壤烧制,刷墙用的白灰也取自本地。

采光角度方面:白色墙壁还能增加院落和室内的光线,适应徽州多云、光照不够的特点。

徽派民居是徽州文化的典型代表,院落坐北朝南,依山傍水

以堂屋为中心,高墙封闭,马头翘角,黑瓦白墙

以天井解决内采光和通风问题,建筑错落有致,在质朴中流露出清秀

徽派建筑

在徽州的故事里,山的作用在于阻隔,水的作用则在于沟通。有山的屏障、水的滋养,逐渐形成了独特的徽州文化。

为何徽州村落的基址一般选在枕山环水之处 ?

枕山:可以阻挡冬日的寒冷气流,让富含水汽的南风在此停留降雨,调节村庄的小气候。

环水:活水流经村落,既保证生活饮用所需,也便于养殖水禽、鱼虾,以及灌溉农田,日常交通。

安徽宏村建筑密集排布,小巷狭仄,且巷中遍布水道,民居白墙黑瓦,房屋山墙多采用“马头墙”的形式。

2. 分析宏村为代表的徽派建筑具有这些特征的原因。

建筑密集排布,小巷狭仄

原 因

古徽州所在地区山地多平地少,

随着人口增加,用地逐渐紧张

容易引发什么问题?

徽州古时因房屋大多为木结构,易引起火灾。且因徽州地少人稠,人口密集,所建宅屋大多彼此相连,一家失火往往殃及邻里,损失惨重。采用马头墙的方法,能有效阻隔两幢相连的房屋,防止火势蔓延。

马头墙内一侧被火烧后会向里倾倒,马头墙内部的沙土和砖块可以起到抑制火势、降低险情的作用。马头墙与马头墙之间的通道又称水道,在火灾发生时可便于运输水源灭火。

防火功能

马头墙

防范火灾

增强遮阴

增加美感

保护隐私

地域文化之徽州文化——西递、宏村

安徽宏村位于黄山余脉南部,被誉为“画里的乡村”。宏村背山面水,村民聚族而居,建筑密集排布,小巷狭仄,且巷中遍布水道,民居白墙黑瓦,房屋山墙多采用“马头墙”的形式。

通过水沟引水入田、引水入村。

不仅解决了灌溉、防洪和行舟问题,也造就了“小桥流水人家”的别致景象。

挖塘蓄水、筑坝拦洪

读宏村景观及格局示意图,思考:

以宏村代表的徽州文化村落,其整个村落布局的核心是?

村落布局的核心是水。

② 分析宏村水系在村落中起到什么作用?

水系不仅能解决村民生产、生活用水和消防用水,调节气温,创造良好的人居环境

还营造湖光山色交相辉映的意境,体现了古人顺应自然,利用自然,人与自然和谐统一的思想

③ 以宏村为例,说明应如何保护古村落文化景观。

注重保护村落赖以生存的田地、山林、河流及其生态环境,使村落保持主持的生产、居住

保护祠堂、书院,保持村落文化的记忆,重视村落发展诉求,维护村落文化景观发展

案例:宏村景观与地域文化

3.安徽宏村村民聚族而居,体现了怎样的地域文化?

社会组织形态

聚族而居

长幼有序

精神

追求

御外凝内

耕读传家

蒙古包

蒙古族牧民居住的房子,建造和搬迁都很方便,适于牧业生产和游牧生活。

1、地 域 文 化——物质文化

建筑

服饰

饮食

傣族竹楼

徽式建筑

海草房

客家土楼

地坑窑洞

四合院

物质方面

1、地 域 文 化——物质文化

建筑

服饰

饮食

蒙古族

苗族

物质文化:建筑、服饰 、饮食

朝鲜族

朝鲜族

苗族

蒙古族

青藏高原海拔高,气候寒冷,以牧业、农业为主。

服装的基本特征是厚重保温,宽大暖和的肥腰、长袖长裙。

藏 族 服 饰

为了适应逐水草而居的牧业生产的流动性,逐渐形成了大襟、束腰,在胸前留一个突出的空隙(酷似袋子),这样外出时可存放酥油、糌粑、茶叶、饭碗,甚至可以放幼儿。

天热或劳作时,根据需要可袒露右臂或双臂,将袖系于腰间,调节体温,需要时再穿上,非常便当,夜晚睡觉,解开腰带,脱下双袖,铺一半盖一半,成了一个暖和的大睡袋,可谓一物多用。

1、地 域 文 化——物质文化

建筑

服饰

饮食

我国饮食文化差异较大。如:南米北面、八大菜系等。

01

04

02

03

川菜

鲁菜

粤菜

苏菜

地域文化的内容

饮食

01

04

02

03

川菜

鲁菜

粤菜

苏菜

地域文化的内容

饮食

01

04

02

03

地域文化的内容

饮食

川菜

鲁菜

粤菜

苏菜

01

川菜

02

鲁菜

03

粤菜

04

苏菜

地域文化的内容

饮食

05

08

06

07

浙菜

徽菜

闽菜

湘菜

地域文化的内容

饮食

05

08

06

07

浙菜

徽菜

闽菜

湘菜

地域文化的内容

饮食

05

08

06

07

浙菜

徽菜

闽菜

湘菜

地域文化的内容

饮食

05

06

07

08

浙菜

徽菜

闽菜

湘菜

地域文化的内容

饮食

1、地 域 文 化——物质文化

饮食

我国饮食文化差异较大。如:南米北面、八大菜系等。

川菜、鲁菜、粤菜、苏菜、闽菜、浙菜、湘菜、徽菜享称为“八大菜系”。

徽菜:咸鲜为主,突出本味,讲究火功,注重食补

川菜:清鲜醇浓,麻辣辛香,一菜一格,百菜百味

苏菜:其味清鲜,咸中稍甜,注重本味

鲁菜:讲究原料质地优良,以盐提鲜,以汤壮鲜,调味讲求咸鲜纯正,突出本味

湘菜:色泽上油重色浓,讲求实惠;品味上注重香辣、香鲜、软嫩

粤菜:注重质和味,口味比较清淡,力求清中鲜、淡中求美。

闽菜:烹调特点是汤菜要清,味道要淡,炒食要脆擅长烹制海鲜佳肴

浙菜:口味注重清鲜脆嫩,保持原料的本色和真味

【拓展】——探秘徽墨传统制作工艺

中国实行“三元一体”的地方制度模式。所谓“三元”是指民族自治地方的民族区域自治制度、香港特别行政区自治制度、普通地方自治制度。“一体”是指这三种地方制度完整地统一在中华人民共和国的版图内。

1、地 域 文 化——非物质文化

制度

习俗

语言

1、地 域 文 化——非物质文化

彝族火把节

在西南彝语支各民族的火把节活动中仍保持着以火熏田除祟,逐疫去灾,灭虫保苗、催苗出穗、祈求丰年、招引光明、迎接福瑞的民俗功能,其间的民俗心理和信仰观念就是趋吉避凶。

制度

习俗

语言

1、地 域 文 化——非物质文化

傣族泼水节

傣族男女老少穿上节日盛装,而妇女们则各挑一担清水为佛像洗尘,求佛灵保佑。"浴佛"完毕,人们就开始相互泼水,表示祝福,希望用圣洁的水冲走疾病和灾难,换来美好幸福的生活。

制度

习俗

语言

"水花放,傣家旺"

"泼湿一身、幸福终身"

赛龙舟是中国端午节的习俗之一,在中国南方地区普遍存在。关于赛龙舟的起源,有多种说法,有祭曹娥,祭屈原,祭水神或龙神等祭祀活动,其起源可追溯至战国时代。赛龙舟先后传入邻国日本、越南及英国等,是2010年广州亚运会正式比赛项目。

蒙 古 族 那 达 慕 大 会

每年七、八月牲畜肥壮的季节,人们为了庆祝丰收而举行的文体娱乐大会。

“那达慕” 蒙语的意思是娱乐或游戏。那达慕大会上有惊险刺激的赛马、摔跤,令人赞赏的射箭,有争强斗胜的棋艺,有引人入胜的歌舞。

1、地 域 文 化——非物质文化

制度

习俗

语言

非物质-价值观

非物质-艺术

01

剪纸

地域文化的内容

民间艺术

04

安塞腰鼓

02

年画

03

踩高跷

01

04

02

03

剪纸

安塞腰鼓

年画

踩高跷

地域文化的内容

民间艺术

01

04

02

03

剪纸

安塞腰鼓

年画

踩高跷

地域文化的内容

民间艺术

01

02

03

04

地域文化的内容

民间艺术

剪纸

安塞腰鼓

年画

踩高跷

概念:

是人们适应、改造自然的结果,其外部形态和组合类型与当地的自然地理环境密切相关。反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观。

2、城乡景观

乡村地域文化景观

Rural regional cultural landscape

较之城镇,乡村的主要经济活动与自然的关系更为直接,其景观所体现的人地和谐理念更为鲜明

云南元阳·哈尼梯田.mp4

元阳哈尼梯田

元阳哈尼梯田遍布于红河州元阳、红河、金平、绿春四县,是世界文化遗产,主要由坝达景区、老虎嘴景区、多依树景区等组成。

云南红河哈尼梯田

2013年红河哈尼梯田被评为世界文化遗产

每年秋收以后到次年春播以前的休耕时节,是这里的旅游旺季;层层水田映照着蓝天白云,宛如一幅幅油画,吸引了无数游客

云南红河哈尼族彝族自治州位置示意图

一千多年前,生活在这里的哈尼族等民族就开辟了梯田,种植水稻。稻田的灌溉依赖山泉溪流。

经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐。

红河

理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

Understand the regional culture contained in Hani terrace of Honghe River

这里处于季风气候区,年降水量不稳定,季节分配也不均匀。为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、责任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量。各村之间也有分水的约定。尤其在干旱的季节,分水制度更为重要。这种传统一直延续至今。

刻木分水制度

灌溉用的沟渠

沟长制度

理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化

Understand the regional culture contained in Hani terrace of Honghe River

哈尼梯田“分水木刻”

梯田用水量大导致了水资源的紧张,为了合理利用水资源,以避免村民之间用水发生纠纷,哈尼族人民创造性地发明了木刻分水制度。

体现了人与人和谐共处的价值观。

凹槽中通过的水流约4公分宽,意味着可以灌溉大约30亩水田

中国历史上最早使用的明渠流量计之一。

云 南 哈 尼 梯 田

围绕着梯田构筑和大沟挖掘,哈尼族发明了一套严密有效的用水制度。如水源管理发明了“分水木刻”。这是根据各家权益设置的划有不同刻度的横木,安放在各家田块的入水口,随着沟水流动来调节各家各户的用水,保证了每块梯田都能得到充足的水量供给。

此外,哈尼族人还利用村寨在上、梯田在下的地理优势,发明了“冲肥法”。每个村寨都挖有公用积肥塘储存农家肥,春耕时节挖开塘口,从大沟中放水将其冲入田中。这一方法省去了大量运肥劳力。平时牛马猪羊放牧山野,畜粪堆积在山,六七月大雨瓢泼而至,将满山畜粪和腐殖土冲刷而下,顺水纷注入田,此时稻谷恰值扬花孕穗,正须追肥,自然冲肥正好解决了这及时之需。

分水木刻

投入多者,凹槽宽,水流大;

投入少者,凹槽窄,水流小

2.梯田景观属于什么类型的景观?

3.结合已有知识,解释“必须保

证山上的森林面积足够大,水源才

能常年不枯”的原理。

4.为什么哈尼族人的村庄多分布在梯田上方的半山腰?

人文景观(乡村景观)

森林能够减慢地表径流速度,增加下渗和地下径流量,从而涵养水源,保持水土。

在梯田上方的半山腰发展农业可能对水源造成污染,因此哈尼族人把村落建在梯田上方,主要是为了获取清洁的水源,保证生活用水;梯田在村寨下方,水流顺势而下,满足了水稻生长对水的需要

半山腰不但气候舒适宜人,且方便到村寨下方的梯田里劳作

河谷地带,气候湿热,且易受洪水威胁,不适宜人类居住

涵养水源、保持水土、净化水质

避免洪涝、获取优质水源、便于管理梯田

实例分析:

云南红河哈尼梯田

河流—森林—梯田—村寨共同构成人与自然协调的美丽乡村;

流传下来的古代分水制度,体现人与人和谐共处的价值观。

哈尼族使用木刻分水制度,体现了古人的智慧,文化,艺术,好看视频 (baidu.com)

村寨位置:建在半山腰。

村寨形态:哈尼人居住的蘑菇房盖得十分精巧,土基墙、竹木架上面铺上茅草,屋顶有四个斜坡面,所以看起来很像一朵美丽的蘑菇。因此村寨本身体现了民族特色和审美情趣。

1.哈尼族梯田农耕文化形成的自然因素

①气候:云南地处低纬高原,受南亚季风干旱、雨季十分明显

②地形:横断山区,山地多,平地少

③水源:降水量空间分布差异大,雨季占全年降水85%以上,干季仅占15%;

④土壤:地势陡峭,降水多,易水土流失,开辟梯田保持水土,利用山泉、溪流灌溉农田

哈尼梯田景观

1.从上述材料中,找出体现红河哈尼梯田以下几个方面地域文化的描述。

生产活动;用水、用地制度;价值观、审美情趣

生产活动: 一千多年前,生活在这里的哈尼族等民族就开辟了梯田,种植水稻。

用水: 经长时间摸索,人们发现森林是涵养水源的宝库,必须保证山上的森林面积足够大,水源才能常年不枯,于是民间规定特定范围的森林不得砍伐。

用地:为了缓解用水矛盾,村民修筑了沟渠,连接各家的稻田。每个村都选出一位正直公正、贵任心强的人来担任分水官,负责分配每一田块的用水量

价值观、审美情趣:层层水田映照着蓝天白云,宛如一幅幅油画,吸引了无数游客

2.讨论这些地域文化是否可以在代际之间传承、不同地方传播。

红河哈尼梯田文化景观已存在千年,延绵不绝,说明可以在代际之间传承;但伴随经济的发展,原来自给自足的生产方式可能需要调整,适应新时代要求。

由于自然环境和人文条件的差异,其他地方很难复制梯田文化景观,但是人与自然,人与人之间和谐相处的审美情趣,值得在不同地区传播。