【名师教案】18课 童年的水墨画 名师公开课 教学设计(共2课时 含设计意图和反思)

文档属性

| 名称 | 【名师教案】18课 童年的水墨画 名师公开课 教学设计(共2课时 含设计意图和反思) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 921.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-24 10:47:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第六单元集体备课

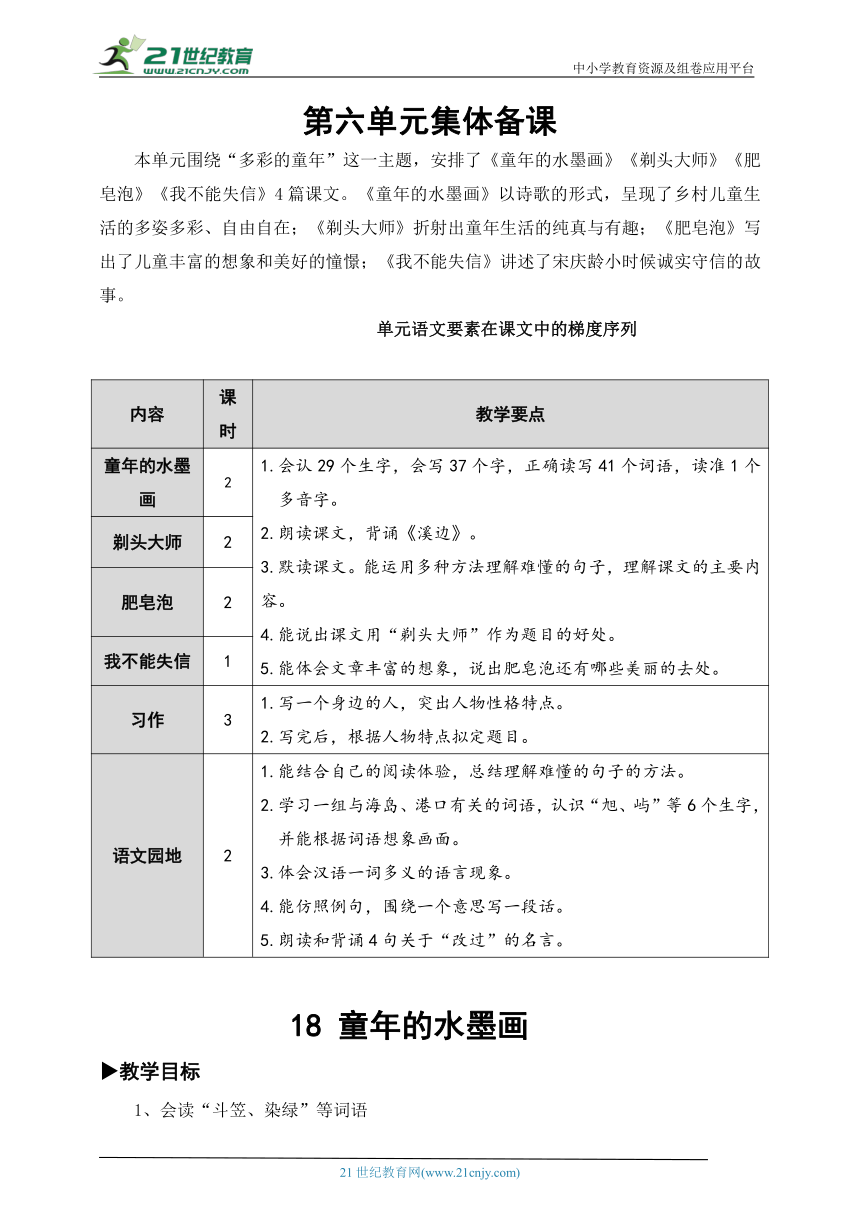

本单元围绕“多彩的童年”这一主题,安排了《童年的水墨画》《剃头大师》《肥皂泡》《我不能失信》4篇课文。《童年的水墨画》以诗歌的形式,呈现了乡村儿童生活的多姿多彩、自由自在;《剃头大师》折射出童年生活的纯真与有趣;《肥皂泡》写出了儿童丰富的想象和美好的憧憬;《我不能失信》讲述了宋庆龄小时候诚实守信的故事。

单元语文要素在课文中的梯度序列

内容 课时 教学要点

童年的水墨画 2 1.会认29个生字,会写37个字,正确读写41个词语,读准1个多音字。2.朗读课文,背诵《溪边》。3.默读课文。能运用多种方法理解难懂的句子,理解课文的主要内容。4.能说出课文用“剃头大师”作为题目的好处。5.能体会文章丰富的想象,说出肥皂泡还有哪些美丽的去处。

剃头大师 2

肥皂泡 2

我不能失信 1

习作 3 1.写一个身边的人,突出人物性格特点。2.写完后,根据人物特点拟定题目。

语文园地 2 1.能结合自己的阅读体验,总结理解难懂的句子的方法。2.学习一组与海岛、港口有关的词语,认识“旭、屿”等6个生字,并能根据词语想象画面。3.体会汉语一词多义的语言现象。4.能仿照例句,围绕一个意思写一段话。5.朗读和背诵4句关于“改过”的名言。

18 童年的水墨画

教学目标

1、会读“斗笠、染绿”等词语

2、能正确、流利、有感情地朗读课文,读好停顿。背诵《溪边》

3、引导学生想象并描绘画面,谈自己的阅读感受。

4、能运用多种方法理解难懂的诗句,体会童年生活的乐趣。

教学重、难点:

1、引导学生独立阅读课文,体会儿童丰富的想象力,感受儿童生活的快乐。

2、激发学生热爱生活。

教学课时 2课时

第一课时

学习目标:

1.借助拼音读准生字词,将诗歌读正确、读通顺,联系课文理

解重点词语的意思;

2.有感情地朗读诗歌,感受诗歌韵味,整体感知课文内容;

3.学习《溪边》,想象诗歌描绘的意境,感受童年生活的快乐。

教学重点:

借助拼音读准生字词,将诗歌读正确、读通顺,联系课文理解重点词语的意思;有感情地朗读诗歌,感受儿童诗的语言美、意境美、音韵美。

五育融合点:

本课时关注本单元的语文核心素养点,用多种方法理解难懂的句子,在指导学生去读出“绿”的特点时,鼓励学生说出自己的感受,用联系上下文、借助书上插图、联系学生的生活实际理解意思等,这既提升了学生学习难懂诗句能力,又教授了理解难懂诗

句的方法。

教学过程:

一、创设情景,目标导学

1.播放歌曲《童年》,激发回忆:“池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天……”每当这首歌曲响起的时候,老师就会想起自己童年时那一段段美好的时光。同学们,在

你们美好的童年记忆里,有什么难忘的趣事吗?(指点学生自由交流)

2.导入:亲爱的同学们,童年是一幅画,画里有我们五彩的生活,童年是一个梦,梦里有我们的想象和憧憬。今天就让我们跟随诗人张继楼的脚步走进缤纷的童年乐园,

去欣赏那一幅幅精彩的“童年的水墨画”吧!(板书课题)

设计理念:在歌曲的衬着下,指点学生交流童年中印象最深的趣事,勾起孩子们相似的回忆,更容易指点学生走进课文的情形当中,引起心灵上的共鸣,为激发阅读兴趣,

提升阅读能力,打好基础。

3.出示学习目标:

(1)借助拼音读准生字词,将诗歌读正确、读通顺,联系课文理解重点词语的意思;

(2)有感情地朗读诗歌,感受诗歌韵味,整体感知课文内容;

(3)学习《溪边》,想象诗歌描绘的意境,感受童年生活的快乐。

二、任务驱学,整体感知

(一)出示学习任务:

1.默读第71页导语,了解本单元学习的主题和语文要素,聚焦“童年”,分享趣事。

2.齐读课题,认读生字“墨”,说说这个生字在字形上有什么特点,从字形上猜一猜它的意思;猜一猜:童年的水墨画上会“画”些什么?

3.(1)借助拼音读准生字词,将诗歌读正确、读通顺,联系课文理解重点词语的意思;

(2)有感情地朗读诗歌,感受诗歌韵味,整体感知课文内容;

(3)学习《溪边》,想象诗歌描绘的意境,感受童年生活的快乐。

(二)根据学习任务,自主合作学习

三、合作探究,激思展学

(一)初读指导,正音识字

1.出示自读提示:

(1)自由朗读三首诗歌,将诗歌读正确、读通顺,注意生字读音。

(2)同桌之间相互交流,从这三首小诗中分别读懂了什么。

2.检查初读情况。

(1)出示课文中的词语。

①指名朗读,读中正音。注意“染”是翘舌音,读rǎn,“爽”

是翘舌音,读shuǎnɡ。

②齐读。

(2)理解部分词语:

①教师课件出示课文第一幅插图,引导学生观察思考:课文中的“水葫芦”加上了

引号,你知道是指什么吗?为什么要把孩子们称作“水葫芦”呢?

②教师课件出示斗笠的图片,质疑:见过“斗笠”吗?诗歌中讲谁戴着斗笠?(出示小蘑菇图片,对比感知比喻的恰当。)

3.朗读课文。

(1)指名朗读课文,师生正音。

(2)齐读课文,读准字音,读出节奏。

(3)组织赛读,不仅要读准,而且要读出诗歌的韵味。

4.交流展示对课文内容的初步了解,

(1)自由说说读了课文后的收获,教师适时引导点拨。

(2)在三首诗歌的标题后分别加一个动词短语,概括诗歌的主要内容。(板书:“溪边钓鱼”“江上戏水”“林中采蘑菇”)

同学之间相互交流,小组代表汇报,相机引导评价。

设计理念:“读”是诗歌教学最为重要的教学方法之一。只有在反复的朗读中才能引导学生慢慢走进诗歌的意境之中,才能将诗歌独特的音韵美、意境美在抑扬顿挫的声音中呈现出来。在反复朗读的过程中,运用实物图片和结合课文的方法帮助学生理解课文中的词语,为理解诗歌内容、走进诗歌意境打好基础。在学生初读诗歌的基础上在标题后加一个恰当的动词,目的是帮助学生概括诗歌的主要内容。

(二)聚焦《溪边》,体悟童年乐趣

1.过渡:让我们先来走进第一幅“水墨画”,去欣赏一下在“溪边”发生的趣事。

2.引导学生整体把握诗意。

(1)出示自学提示,引导自主研究。

默读诗歌,思考:这首诗写了溪边的哪些景物?用笔将描写的景物圈画出来。

(2)交流自主研究成果。

根据学生交流,在课件上呈现如下景物(或用图片板贴):垂柳、山溪、人影、钓竿、红蜻蜓、鱼儿。

2.想象诗歌画面,走进诗歌意境。

(1)这些景物构成了一幅如何的美妙画面呢?请同学们借助诗歌和图片展开丰富的想象,先自己想一想,再和同桌交流交流。

(2)组织学生交流,教师相机点拨。(学生交流时可以先交流零碎的画面,再组织学生将零碎的画面整合起来。)如,一条小溪边,高大的柳树垂下一条条碧绿的柳枝,平静的水面就像一面硕大的镜子,柳树正对着这面镜子在梳妆打扮呢!小溪的水碧绿碧绿的,像一条长长的绿色的玉带。小伙伴们安静地坐在溪边垂钓,人影倒映在溪水中,被溪水染绿了。一只红蜻蜓飞来,立在钓竿上。忽然,水面上传来“扑腾”一声响,平静的水面被打破了,原来鱼儿上钩了!一条闪着银光的鱼儿在草地上欢蹦乱跳,小溪边传来一阵阵欢笑声。

四、拓展延伸,评价促学

(一)赏析诗歌,感受语言美。

(1)画出课文中你觉得精彩的句子,反复诵读,并说说这样写的好处。

(2)组织交流。

句1:垂柳把溪水当作梳妆的镜子,山溪像绿玉带一样平静。

①说说喜欢的理由。

②体会打比方的表达效果。

(把“溪水”比作“镜子”,突出溪水平静、清澈的特点,把“溪水”比作“绿玉带”既突出了其平静的特点,又突出了它的绿。“垂柳把溪水当作梳妆的镜子”把垂柳当作了人来写,有了人的情味,使句子更有画面感。)

③有感情朗读。

句2:人影给溪水染绿了,钓竿上立着一只红蜻蜓。

①说说喜欢的理由。

②体会“染”字的表达效果。(进一步施展阐发了溪水“绿”的特点。)

③有感情地朗读。

句3:忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。

①说说喜欢的理由。

②体会“碎”和“蹦跳”的表达效果。(画面由“静”变“动”)

③有感情朗读并背诵《溪边》。

设计理念:本环节环绕“理解诗意、想象诗境、体悟诗情、赏析诗语”等步调展开教学。“理解诗意”是研究诗歌的基础,这种理解必须重视对诗歌整体意境的把握。于是教学中指点学生借助诗歌和图片展开丰富的想象,领略诗歌背后令人不断回味的深远意境,将诗歌所描写的人、事、景物活生生地呈现在学生思维的屏幕上,从而体悟诗歌中传递的童年趣味和作者的情感。适度指点学生体悟诗歌的语言之美,让内容与方式有效结合起来,凸显文本的语文教学价值。

五、反馈测学

1.背诵课文,边读边想象:你看到了怎样的画面?

2.请按原文填空: 溪 边

垂柳把溪水_____________ ,

山溪像_________________ 。

人影___________________ ,

钓竿上____________红蜻蜓。

忽然___________________ ,

草地上__________________。

板书设计

童年的水墨画

溪边钓鱼

第2课时

课时目标

1.会认“浪、溅、爽”,运用多种方法理解难懂的句子。能说出在林中看到的画面。

2.通过多种形式的朗读,感悟儿童诗的特点,想象诗歌描绘的意境,体会童年生活的快乐。

3.指导写字。

教学过程

板块一 诵读《林中》,想象画面

1.合作赛读,回顾学法。

男女生比赛朗读前两首诗。

小结学习方法:有层次地朗读、用自己喜欢的方式诵读,运用多种方法理解难懂的句子。

2.学习《林中》,朗读积累。

(1)用上述方法,或者加上其他方法自主学习《林中》。

(2)预设交流,汇报分享。(课件出示句子)

课件出示

松树刚洗过澡一身清清爽爽,松针上一串串雨珠明明亮亮。

把握“清清爽爽”“明明亮亮”这两个叠词,感受语言的节奏美,体会拟人手法的生动性。

课件出示

小蘑菇钻出泥土戴一顶斗笠,像一朵朵山花在树下开放。

①学习“蘑菇”:草字头,跟植物有关,抓住“钻出”“戴”想象画面,感受小蘑菇的生机勃勃。

②联系蘑菇的形状,说一说这样比喻的巧妙之处。

课件出示

是谁一声欢叫把雨珠抖落,只见松林里一个个斗笠像蘑菇一样。

联系上下文可知,这是孩子们戴着斗笠来林中弯腰采蘑菇,一弯腰一起身之间,像蘑菇从土里钻出来。将蘑菇和孩童类比,写出了孩子们的活力和生机。

3.再次诵读,积累语言。

板块二 探究比较,拓展总结

1.齐诵组诗,发现特点。

(1)学生齐诵三首诗歌,教师引导:这三首诗歌有什么相同之处?

(2)学生交流,归纳小结:都以地点做题目;描写了儿童玩乐的美好画面;语言生动活泼;表达的情感都是快乐;都体现了儿童生活的趣味。

2.再读诗句,感受童趣。让我们读读诗中有特点、有意思的诗句。

课件出示

忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。

是哪个“水葫芦”一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙。

小蘑菇钻出泥土戴一顶斗笠,像一朵朵山花在树下开放。

3.发现特点:相同的主题,相同的格式,就成了“组诗”。《童年的水墨画》共有六首,猜一猜:其他三首会写什么?怎么写?

4.拓展阅读。

(1)课件出示这组诗中的另一首儿童诗《花前》。

课件出示

花前

目光一次次从花上移到纸上,

心里早画下花儿的模样。

一支蜡笔在纸上轻轻滑动,

一朵鲜花在纸上慢慢开放;

一只蜜蜂绕着画纸飞了一圈,

它好像已闻到花儿的清香。

(2)自由读,这首诗写了什么?

(3)朗读展示。

(4)自己写诗:选择自己童年美好的画面,用小诗的形式写一写。

【设计意图】比较,是培养学生高阶思维的重要策略。通过比较,发现三首诗歌的相同点,从而对组诗有一定的了解,激起学生阅读组诗里其他诗歌的兴趣。

板块三 书写指导,热爱汉字

1.自主观察“爽、蘑、菇”,交流写法。

2.教师范写,指导“爽”字。

“爽”字的笔顺规则是“先两边再中间”,最后写“人”。

3.再次练写,展示优秀写字作品。

4.抄写诗句:选择自己喜欢的诗句积累下来。

【设计意图】调动学生已有的书写能力、审美意识,通过学生自己练写、与同学交流,感受汉字的形体美、书写的成就之乐。最后教师范写难写的字,学生再次练习,展示优秀写字作品,让书写的快乐流泻于笔端。

板书设计

作业设计

见对应课时作业。

教学反思

这篇课文选取了儿童生活的三组画面,表现了童年生活的快乐。本文教学重点是运用多种方法理解难懂的句子。教学难点是通过多种形式的朗读,感悟儿童诗的特点,想象诗歌中描绘的意境,帮助学生发现组诗的特点,体会童年生活的快乐。因此教学时,我采用了以下方法:

1.师生合作学习,以第一首诗歌《溪边》为例,教学生学习诗歌的方法。

2.鼓励学生用所学的方法自主学习《江上》和《林中》,我适当引导、点拨,学生之间充分交流,然后分享、释疑,调动了学生学习的积极性,唤醒了学生学习的内驱力。

3.通过比较,引导学生发现组诗的特点。

4.通过多种形式的朗读,欣赏诗歌的语言美、画面美,运用多种方法理解难懂的句子。

此外,我和学生共赏了《花前》这首小诗,在欣赏中,巩固了学生对组诗的理解。让学生自己写诗,将学与练结合,做到了学以致用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第六单元集体备课

本单元围绕“多彩的童年”这一主题,安排了《童年的水墨画》《剃头大师》《肥皂泡》《我不能失信》4篇课文。《童年的水墨画》以诗歌的形式,呈现了乡村儿童生活的多姿多彩、自由自在;《剃头大师》折射出童年生活的纯真与有趣;《肥皂泡》写出了儿童丰富的想象和美好的憧憬;《我不能失信》讲述了宋庆龄小时候诚实守信的故事。

单元语文要素在课文中的梯度序列

内容 课时 教学要点

童年的水墨画 2 1.会认29个生字,会写37个字,正确读写41个词语,读准1个多音字。2.朗读课文,背诵《溪边》。3.默读课文。能运用多种方法理解难懂的句子,理解课文的主要内容。4.能说出课文用“剃头大师”作为题目的好处。5.能体会文章丰富的想象,说出肥皂泡还有哪些美丽的去处。

剃头大师 2

肥皂泡 2

我不能失信 1

习作 3 1.写一个身边的人,突出人物性格特点。2.写完后,根据人物特点拟定题目。

语文园地 2 1.能结合自己的阅读体验,总结理解难懂的句子的方法。2.学习一组与海岛、港口有关的词语,认识“旭、屿”等6个生字,并能根据词语想象画面。3.体会汉语一词多义的语言现象。4.能仿照例句,围绕一个意思写一段话。5.朗读和背诵4句关于“改过”的名言。

18 童年的水墨画

教学目标

1、会读“斗笠、染绿”等词语

2、能正确、流利、有感情地朗读课文,读好停顿。背诵《溪边》

3、引导学生想象并描绘画面,谈自己的阅读感受。

4、能运用多种方法理解难懂的诗句,体会童年生活的乐趣。

教学重、难点:

1、引导学生独立阅读课文,体会儿童丰富的想象力,感受儿童生活的快乐。

2、激发学生热爱生活。

教学课时 2课时

第一课时

学习目标:

1.借助拼音读准生字词,将诗歌读正确、读通顺,联系课文理

解重点词语的意思;

2.有感情地朗读诗歌,感受诗歌韵味,整体感知课文内容;

3.学习《溪边》,想象诗歌描绘的意境,感受童年生活的快乐。

教学重点:

借助拼音读准生字词,将诗歌读正确、读通顺,联系课文理解重点词语的意思;有感情地朗读诗歌,感受儿童诗的语言美、意境美、音韵美。

五育融合点:

本课时关注本单元的语文核心素养点,用多种方法理解难懂的句子,在指导学生去读出“绿”的特点时,鼓励学生说出自己的感受,用联系上下文、借助书上插图、联系学生的生活实际理解意思等,这既提升了学生学习难懂诗句能力,又教授了理解难懂诗

句的方法。

教学过程:

一、创设情景,目标导学

1.播放歌曲《童年》,激发回忆:“池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天……”每当这首歌曲响起的时候,老师就会想起自己童年时那一段段美好的时光。同学们,在

你们美好的童年记忆里,有什么难忘的趣事吗?(指点学生自由交流)

2.导入:亲爱的同学们,童年是一幅画,画里有我们五彩的生活,童年是一个梦,梦里有我们的想象和憧憬。今天就让我们跟随诗人张继楼的脚步走进缤纷的童年乐园,

去欣赏那一幅幅精彩的“童年的水墨画”吧!(板书课题)

设计理念:在歌曲的衬着下,指点学生交流童年中印象最深的趣事,勾起孩子们相似的回忆,更容易指点学生走进课文的情形当中,引起心灵上的共鸣,为激发阅读兴趣,

提升阅读能力,打好基础。

3.出示学习目标:

(1)借助拼音读准生字词,将诗歌读正确、读通顺,联系课文理解重点词语的意思;

(2)有感情地朗读诗歌,感受诗歌韵味,整体感知课文内容;

(3)学习《溪边》,想象诗歌描绘的意境,感受童年生活的快乐。

二、任务驱学,整体感知

(一)出示学习任务:

1.默读第71页导语,了解本单元学习的主题和语文要素,聚焦“童年”,分享趣事。

2.齐读课题,认读生字“墨”,说说这个生字在字形上有什么特点,从字形上猜一猜它的意思;猜一猜:童年的水墨画上会“画”些什么?

3.(1)借助拼音读准生字词,将诗歌读正确、读通顺,联系课文理解重点词语的意思;

(2)有感情地朗读诗歌,感受诗歌韵味,整体感知课文内容;

(3)学习《溪边》,想象诗歌描绘的意境,感受童年生活的快乐。

(二)根据学习任务,自主合作学习

三、合作探究,激思展学

(一)初读指导,正音识字

1.出示自读提示:

(1)自由朗读三首诗歌,将诗歌读正确、读通顺,注意生字读音。

(2)同桌之间相互交流,从这三首小诗中分别读懂了什么。

2.检查初读情况。

(1)出示课文中的词语。

①指名朗读,读中正音。注意“染”是翘舌音,读rǎn,“爽”

是翘舌音,读shuǎnɡ。

②齐读。

(2)理解部分词语:

①教师课件出示课文第一幅插图,引导学生观察思考:课文中的“水葫芦”加上了

引号,你知道是指什么吗?为什么要把孩子们称作“水葫芦”呢?

②教师课件出示斗笠的图片,质疑:见过“斗笠”吗?诗歌中讲谁戴着斗笠?(出示小蘑菇图片,对比感知比喻的恰当。)

3.朗读课文。

(1)指名朗读课文,师生正音。

(2)齐读课文,读准字音,读出节奏。

(3)组织赛读,不仅要读准,而且要读出诗歌的韵味。

4.交流展示对课文内容的初步了解,

(1)自由说说读了课文后的收获,教师适时引导点拨。

(2)在三首诗歌的标题后分别加一个动词短语,概括诗歌的主要内容。(板书:“溪边钓鱼”“江上戏水”“林中采蘑菇”)

同学之间相互交流,小组代表汇报,相机引导评价。

设计理念:“读”是诗歌教学最为重要的教学方法之一。只有在反复的朗读中才能引导学生慢慢走进诗歌的意境之中,才能将诗歌独特的音韵美、意境美在抑扬顿挫的声音中呈现出来。在反复朗读的过程中,运用实物图片和结合课文的方法帮助学生理解课文中的词语,为理解诗歌内容、走进诗歌意境打好基础。在学生初读诗歌的基础上在标题后加一个恰当的动词,目的是帮助学生概括诗歌的主要内容。

(二)聚焦《溪边》,体悟童年乐趣

1.过渡:让我们先来走进第一幅“水墨画”,去欣赏一下在“溪边”发生的趣事。

2.引导学生整体把握诗意。

(1)出示自学提示,引导自主研究。

默读诗歌,思考:这首诗写了溪边的哪些景物?用笔将描写的景物圈画出来。

(2)交流自主研究成果。

根据学生交流,在课件上呈现如下景物(或用图片板贴):垂柳、山溪、人影、钓竿、红蜻蜓、鱼儿。

2.想象诗歌画面,走进诗歌意境。

(1)这些景物构成了一幅如何的美妙画面呢?请同学们借助诗歌和图片展开丰富的想象,先自己想一想,再和同桌交流交流。

(2)组织学生交流,教师相机点拨。(学生交流时可以先交流零碎的画面,再组织学生将零碎的画面整合起来。)如,一条小溪边,高大的柳树垂下一条条碧绿的柳枝,平静的水面就像一面硕大的镜子,柳树正对着这面镜子在梳妆打扮呢!小溪的水碧绿碧绿的,像一条长长的绿色的玉带。小伙伴们安静地坐在溪边垂钓,人影倒映在溪水中,被溪水染绿了。一只红蜻蜓飞来,立在钓竿上。忽然,水面上传来“扑腾”一声响,平静的水面被打破了,原来鱼儿上钩了!一条闪着银光的鱼儿在草地上欢蹦乱跳,小溪边传来一阵阵欢笑声。

四、拓展延伸,评价促学

(一)赏析诗歌,感受语言美。

(1)画出课文中你觉得精彩的句子,反复诵读,并说说这样写的好处。

(2)组织交流。

句1:垂柳把溪水当作梳妆的镜子,山溪像绿玉带一样平静。

①说说喜欢的理由。

②体会打比方的表达效果。

(把“溪水”比作“镜子”,突出溪水平静、清澈的特点,把“溪水”比作“绿玉带”既突出了其平静的特点,又突出了它的绿。“垂柳把溪水当作梳妆的镜子”把垂柳当作了人来写,有了人的情味,使句子更有画面感。)

③有感情朗读。

句2:人影给溪水染绿了,钓竿上立着一只红蜻蜓。

①说说喜欢的理由。

②体会“染”字的表达效果。(进一步施展阐发了溪水“绿”的特点。)

③有感情地朗读。

句3:忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。

①说说喜欢的理由。

②体会“碎”和“蹦跳”的表达效果。(画面由“静”变“动”)

③有感情朗读并背诵《溪边》。

设计理念:本环节环绕“理解诗意、想象诗境、体悟诗情、赏析诗语”等步调展开教学。“理解诗意”是研究诗歌的基础,这种理解必须重视对诗歌整体意境的把握。于是教学中指点学生借助诗歌和图片展开丰富的想象,领略诗歌背后令人不断回味的深远意境,将诗歌所描写的人、事、景物活生生地呈现在学生思维的屏幕上,从而体悟诗歌中传递的童年趣味和作者的情感。适度指点学生体悟诗歌的语言之美,让内容与方式有效结合起来,凸显文本的语文教学价值。

五、反馈测学

1.背诵课文,边读边想象:你看到了怎样的画面?

2.请按原文填空: 溪 边

垂柳把溪水_____________ ,

山溪像_________________ 。

人影___________________ ,

钓竿上____________红蜻蜓。

忽然___________________ ,

草地上__________________。

板书设计

童年的水墨画

溪边钓鱼

第2课时

课时目标

1.会认“浪、溅、爽”,运用多种方法理解难懂的句子。能说出在林中看到的画面。

2.通过多种形式的朗读,感悟儿童诗的特点,想象诗歌描绘的意境,体会童年生活的快乐。

3.指导写字。

教学过程

板块一 诵读《林中》,想象画面

1.合作赛读,回顾学法。

男女生比赛朗读前两首诗。

小结学习方法:有层次地朗读、用自己喜欢的方式诵读,运用多种方法理解难懂的句子。

2.学习《林中》,朗读积累。

(1)用上述方法,或者加上其他方法自主学习《林中》。

(2)预设交流,汇报分享。(课件出示句子)

课件出示

松树刚洗过澡一身清清爽爽,松针上一串串雨珠明明亮亮。

把握“清清爽爽”“明明亮亮”这两个叠词,感受语言的节奏美,体会拟人手法的生动性。

课件出示

小蘑菇钻出泥土戴一顶斗笠,像一朵朵山花在树下开放。

①学习“蘑菇”:草字头,跟植物有关,抓住“钻出”“戴”想象画面,感受小蘑菇的生机勃勃。

②联系蘑菇的形状,说一说这样比喻的巧妙之处。

课件出示

是谁一声欢叫把雨珠抖落,只见松林里一个个斗笠像蘑菇一样。

联系上下文可知,这是孩子们戴着斗笠来林中弯腰采蘑菇,一弯腰一起身之间,像蘑菇从土里钻出来。将蘑菇和孩童类比,写出了孩子们的活力和生机。

3.再次诵读,积累语言。

板块二 探究比较,拓展总结

1.齐诵组诗,发现特点。

(1)学生齐诵三首诗歌,教师引导:这三首诗歌有什么相同之处?

(2)学生交流,归纳小结:都以地点做题目;描写了儿童玩乐的美好画面;语言生动活泼;表达的情感都是快乐;都体现了儿童生活的趣味。

2.再读诗句,感受童趣。让我们读读诗中有特点、有意思的诗句。

课件出示

忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。

是哪个“水葫芦”一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙。

小蘑菇钻出泥土戴一顶斗笠,像一朵朵山花在树下开放。

3.发现特点:相同的主题,相同的格式,就成了“组诗”。《童年的水墨画》共有六首,猜一猜:其他三首会写什么?怎么写?

4.拓展阅读。

(1)课件出示这组诗中的另一首儿童诗《花前》。

课件出示

花前

目光一次次从花上移到纸上,

心里早画下花儿的模样。

一支蜡笔在纸上轻轻滑动,

一朵鲜花在纸上慢慢开放;

一只蜜蜂绕着画纸飞了一圈,

它好像已闻到花儿的清香。

(2)自由读,这首诗写了什么?

(3)朗读展示。

(4)自己写诗:选择自己童年美好的画面,用小诗的形式写一写。

【设计意图】比较,是培养学生高阶思维的重要策略。通过比较,发现三首诗歌的相同点,从而对组诗有一定的了解,激起学生阅读组诗里其他诗歌的兴趣。

板块三 书写指导,热爱汉字

1.自主观察“爽、蘑、菇”,交流写法。

2.教师范写,指导“爽”字。

“爽”字的笔顺规则是“先两边再中间”,最后写“人”。

3.再次练写,展示优秀写字作品。

4.抄写诗句:选择自己喜欢的诗句积累下来。

【设计意图】调动学生已有的书写能力、审美意识,通过学生自己练写、与同学交流,感受汉字的形体美、书写的成就之乐。最后教师范写难写的字,学生再次练习,展示优秀写字作品,让书写的快乐流泻于笔端。

板书设计

作业设计

见对应课时作业。

教学反思

这篇课文选取了儿童生活的三组画面,表现了童年生活的快乐。本文教学重点是运用多种方法理解难懂的句子。教学难点是通过多种形式的朗读,感悟儿童诗的特点,想象诗歌中描绘的意境,帮助学生发现组诗的特点,体会童年生活的快乐。因此教学时,我采用了以下方法:

1.师生合作学习,以第一首诗歌《溪边》为例,教学生学习诗歌的方法。

2.鼓励学生用所学的方法自主学习《江上》和《林中》,我适当引导、点拨,学生之间充分交流,然后分享、释疑,调动了学生学习的积极性,唤醒了学生学习的内驱力。

3.通过比较,引导学生发现组诗的特点。

4.通过多种形式的朗读,欣赏诗歌的语言美、画面美,运用多种方法理解难懂的句子。

此外,我和学生共赏了《花前》这首小诗,在欣赏中,巩固了学生对组诗的理解。让学生自己写诗,将学与练结合,做到了学以致用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地