10.2第2课时酸碱中和反应的实质说课-课件(共32张PPT内嵌视频)九年级化学人教版下册

文档属性

| 名称 | 10.2第2课时酸碱中和反应的实质说课-课件(共32张PPT内嵌视频)九年级化学人教版下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 329.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-24 22:04:57 | ||

图片预览

文档简介

酸碱中和反应的实质

教师:

学校:

01. 教材和实验背景分析 04. 实验教学目标

02. 实验改进要点 05. 教学过程

03. 实验原理 06. 实验教学效果评价

目录 | CONTENTS

一、教材和实验背景分析

人教版化学教材九年级下册

第十单元“酸和碱”

课题2“酸和碱的中和反应”

第二课时“酸碱中和反应的实质”

1.使用教材

一、教材和实验背景分析

2.课标分析[1]

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}主题

大概念

核心知识

基本思路与方法

重要态度

必做实验及实践活动

(一)科学探究与化学实验

体会实验探究和模型建构是化学科学探究的基本方法;勇于质疑、批判和创新的精神。

初步学会在教师指导下根据实验需要选择实验试剂和仪器,并能安全操作;学会使用酸碱指示剂检验溶液的酸碱性;初步学会观察实验现象并如实记录、处理实验数据等技能。

学习控制变量和对比实验的实验设计方法。

初步学会批判性思维方法,具有敢于提出并坚持自己的见解、勇于修正或放弃错误观点的科学精神。

常见酸碱的化学性质

(二)物质的性质与应用

知道物质具有独特的物理性质和化学性质,同类物质在性质上具有一定的相似性。

通过实验探究认识酸、碱的主要性质;了解检验溶液酸碱性的基本方法。

了解观察、实验,以及对事实进行归纳概括、分析解释等认识物质性质的基本方法。

结合实例体会化学品的保存、选择和使用与物质性质的重要关系。

一、教材和实验背景分析

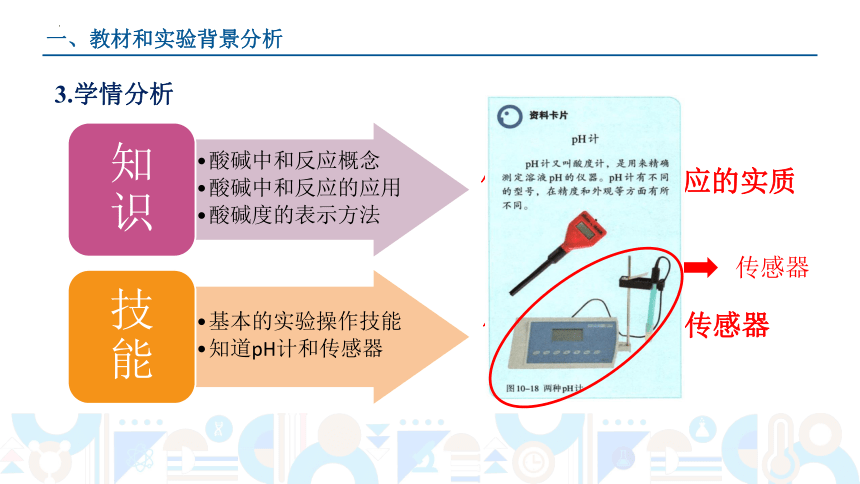

3.学情分析

酸碱中和反应概念

酸碱中和反应的应用

酸碱度的表示方法

知识

基本的实验操作技能

知道pH计和传感器

技能

但不理解中和反应的实质

但不会使用相关传感器

传感器

一、教材和实验背景分析

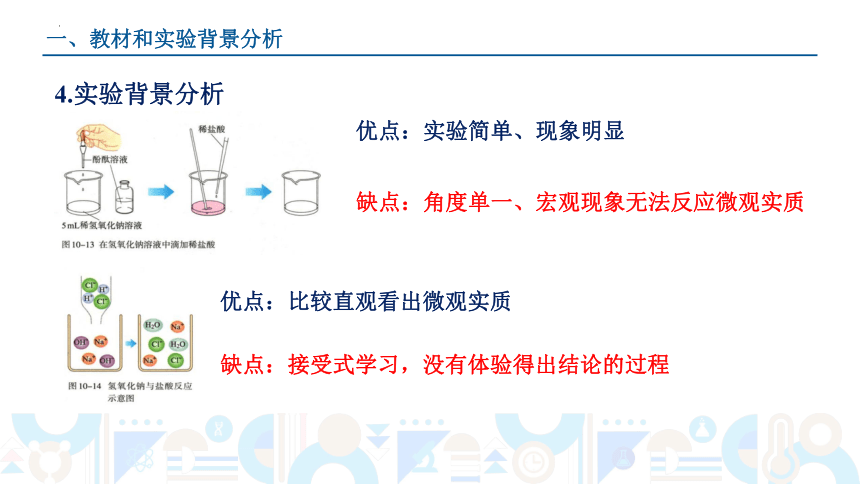

4.实验背景分析

优点:实验简单、现象明显

缺点:角度单一、宏观现象无法反应微观实质

优点:比较直观看出微观实质

缺点:接受式学习,没有体验得出结论的过程

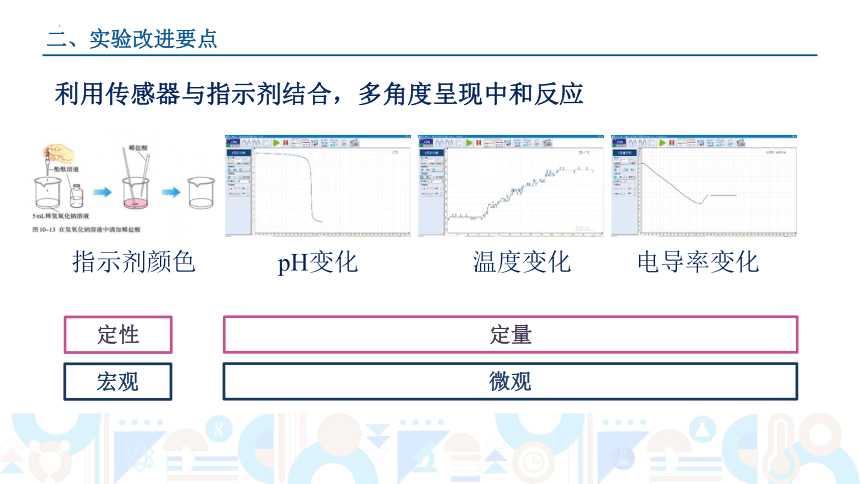

二、实验改进要点

利用传感器与指示剂结合,多角度呈现中和反应

指示剂颜色 pH变化 温度变化 电导率变化

定性

定量

宏观

微观

三、实验原理

酸碱性变化

NaOH + HCl = NaCl + H2O

pH变化

温度变化

导电性变化

酸碱指示剂

颜色改变

pH传感器

pH曲线

温度传感器

温度曲线

电导率传感器

电导率曲线

四、实验教学目标

1.通过酸碱指示剂的变色与数字化实验,体会化学学习中定性与定量结合的研究方法,以及对比实验在研究中的重要作用,并在实验中养成严谨求实的科学态度;

2.通过数字化实验获得证据,会分析酸碱中和反应的实质,初步形成认识复分解反应的微观视角,建立“宏—微—符”的三重表征;

3.通过收集中和反应中pH、温度、电导率等变化的实证,体验化学实验数据处理和分析的一般过程;

4.通过定性与定量、宏观与微观的角度对中和反应的研究,初步形成研究无明显现象反应的思维模型。

五、教学过程

(一)复习引入

每粒含氢氧化铝140毫克

用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸,也可用于慢性胃炎

五、教学过程

(一)复习引入

提出问题:酸碱中和反应是否都有现象?

氢氧化铝悬浊液

滴入稀盐酸

溶液变澄清

五、教学过程

(一)复习引入

提出问题:如何验证氢氧化钠溶液与稀盐酸发生反应?

氢氧化钠溶液

滴入稀盐酸

溶液无明显变化

五、教学过程

(二)环节1——设计实验

指示剂

pH

温度

电导率

资料

电导率[2]:是用来衡量物质中带电电荷移动强弱参数。电导率越大,则导电能力越强。

五、教学过程

(三)环节2——学生分组实验

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

1.指示剂:

溶液碱性减弱直至变为中性,再变为酸性

结论:碱性减弱,氢氧化钠被消耗,说明氢氧化钠与稀盐酸发生了反应

稀氢氧化钠溶液呈碱性

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

2.pH:

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

7

A

恰好完全反应

溶质:只有NaCl

B

氢氧化钠过量

溶质:NaCl和NaOH

C

稀盐酸过量

溶质:NaCl和HCl

结论:氢氧化钠被消耗,说明氢氧化钠与稀盐酸发生了反应

pH变化曲线

2.pH:

五、教学过程

3.电导率:

电导率变化曲线

A

恰好完全反应

离子: Na+、Cl-

B

氢氧化钠过量

离子:Na+、Cl-和OH-

C

稀盐酸过量

离子: Na+、Cl-和H+

提问:这条变化曲线是否可以说明该反应的发生?

资料

电导率:传导电流的能力。当溶液中,可移动的自由离子浓度越大,该溶液的电导率越强。

(四)环节3——实验结果分析

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

3.电导率:

方案一:向一定浓度、一定体积的稀盐酸中滴入等浓度等体积的氯化钠溶液,测量电导率

补充实验:

方案二:向一定浓度、一定体积的氢氧化钠溶液中滴入等浓度等体积的氯化钠溶液,测量电导率

资料

电导率:传导电流的能力。当溶液中,可移动的自由离子浓度越大,该溶液的电导率越强。

离子:Na+、Cl-、H+(或OH-)

对照实验与控制变量

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

3.电导率:

补充实验:

盐酸+氯化钠溶液

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

盐酸+氯化钠溶液

盐酸+氢氧化钠溶液

结论:氢氧根离子减少,说明氢氧化钠与稀盐酸发生了反应。

中和反应的实质:H++ OH-=H2O

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

4.温度:

温度变化曲线

A

温度达到最高

恰好完全反应

反应放热

提问:热量来源于哪些微粒的结合?

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

3.温度:

猜想1:热量来源于氢离子和氢氧根离子的结合

猜想2:热量来源于氯离子和钠离子的结合

对照实验控制变量

追问:热量来源于哪些微粒的结合?

NaOH + HCl = NaCl + H2O

方案1:向一定浓度、一定体积的硫酸钠溶液中滴入等浓度、等体积的氯化钙溶液,测量温度

方案2:向一定浓度、一定体积的硝酸钠溶液中滴入等浓度、等体积的氯化钾溶液,测量温度

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

3.温度:

硫酸钠溶液+氯化钙溶液

硝酸钠溶液+氯化钾溶液

热量不是来源于氯离子和钠离子的结合

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

3.温度:

结论:中和反应为放热反应,且热量来源于氢离子与氢氧根离子的结合,进而证明氢氧化钠与盐酸发生了反应

硝酸钠溶液+氯化钾溶液

盐酸+氢氧化钠溶液

硫酸钠溶液+氯化钙溶液

五、教学过程

(五)环节4——总结与拓展

1.中和反应

实质:H++OH-=H2O

放热反应

五、教学过程

(五)环节4——总结与拓展

2.研究无明显现象反应的一般方法

验证反应物的减少

验证生成物的增加

五、教学过程

(五)环节4——总结与拓展

3.课后拓展

设计实验验证氢氧化钠溶液与二氧化碳是否发生反应。

验证Na2CO3增加

六、实验教学效果评价

(一)利用指示剂与传感器,将无明显现象可视化

教材实验:指示剂

pH传感器

温度传感器

电导率传感器

指示剂颜色变化

pH变化曲线

温度变化曲线

电导率变化曲线

宏观现象

定性

宏观现象

定性

(二)利用微观知识解释宏观现象,建立“宏-微-符”的三重表征

六、实验教学效果评价

符

宏

H++ OH-=H2O

微

指示剂变色

离子变化

中和反应的实质

(三)通过验证无明显现象的中和反应的发生,建立研究无明显现象反应的思维模型

六、实验教学效果评价

验证NaOH与HCl发生了反应

验证NaOH与CO2发生了反应

课堂实验

课后思考

验证无明显现象反应思维模型

反应物的减少

生成物的增多

谢谢观看!

教师:

学校:

01. 教材和实验背景分析 04. 实验教学目标

02. 实验改进要点 05. 教学过程

03. 实验原理 06. 实验教学效果评价

目录 | CONTENTS

一、教材和实验背景分析

人教版化学教材九年级下册

第十单元“酸和碱”

课题2“酸和碱的中和反应”

第二课时“酸碱中和反应的实质”

1.使用教材

一、教材和实验背景分析

2.课标分析[1]

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}主题

大概念

核心知识

基本思路与方法

重要态度

必做实验及实践活动

(一)科学探究与化学实验

体会实验探究和模型建构是化学科学探究的基本方法;勇于质疑、批判和创新的精神。

初步学会在教师指导下根据实验需要选择实验试剂和仪器,并能安全操作;学会使用酸碱指示剂检验溶液的酸碱性;初步学会观察实验现象并如实记录、处理实验数据等技能。

学习控制变量和对比实验的实验设计方法。

初步学会批判性思维方法,具有敢于提出并坚持自己的见解、勇于修正或放弃错误观点的科学精神。

常见酸碱的化学性质

(二)物质的性质与应用

知道物质具有独特的物理性质和化学性质,同类物质在性质上具有一定的相似性。

通过实验探究认识酸、碱的主要性质;了解检验溶液酸碱性的基本方法。

了解观察、实验,以及对事实进行归纳概括、分析解释等认识物质性质的基本方法。

结合实例体会化学品的保存、选择和使用与物质性质的重要关系。

一、教材和实验背景分析

3.学情分析

酸碱中和反应概念

酸碱中和反应的应用

酸碱度的表示方法

知识

基本的实验操作技能

知道pH计和传感器

技能

但不理解中和反应的实质

但不会使用相关传感器

传感器

一、教材和实验背景分析

4.实验背景分析

优点:实验简单、现象明显

缺点:角度单一、宏观现象无法反应微观实质

优点:比较直观看出微观实质

缺点:接受式学习,没有体验得出结论的过程

二、实验改进要点

利用传感器与指示剂结合,多角度呈现中和反应

指示剂颜色 pH变化 温度变化 电导率变化

定性

定量

宏观

微观

三、实验原理

酸碱性变化

NaOH + HCl = NaCl + H2O

pH变化

温度变化

导电性变化

酸碱指示剂

颜色改变

pH传感器

pH曲线

温度传感器

温度曲线

电导率传感器

电导率曲线

四、实验教学目标

1.通过酸碱指示剂的变色与数字化实验,体会化学学习中定性与定量结合的研究方法,以及对比实验在研究中的重要作用,并在实验中养成严谨求实的科学态度;

2.通过数字化实验获得证据,会分析酸碱中和反应的实质,初步形成认识复分解反应的微观视角,建立“宏—微—符”的三重表征;

3.通过收集中和反应中pH、温度、电导率等变化的实证,体验化学实验数据处理和分析的一般过程;

4.通过定性与定量、宏观与微观的角度对中和反应的研究,初步形成研究无明显现象反应的思维模型。

五、教学过程

(一)复习引入

每粒含氢氧化铝140毫克

用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸,也可用于慢性胃炎

五、教学过程

(一)复习引入

提出问题:酸碱中和反应是否都有现象?

氢氧化铝悬浊液

滴入稀盐酸

溶液变澄清

五、教学过程

(一)复习引入

提出问题:如何验证氢氧化钠溶液与稀盐酸发生反应?

氢氧化钠溶液

滴入稀盐酸

溶液无明显变化

五、教学过程

(二)环节1——设计实验

指示剂

pH

温度

电导率

资料

电导率[2]:是用来衡量物质中带电电荷移动强弱参数。电导率越大,则导电能力越强。

五、教学过程

(三)环节2——学生分组实验

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

1.指示剂:

溶液碱性减弱直至变为中性,再变为酸性

结论:碱性减弱,氢氧化钠被消耗,说明氢氧化钠与稀盐酸发生了反应

稀氢氧化钠溶液呈碱性

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

2.pH:

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

7

A

恰好完全反应

溶质:只有NaCl

B

氢氧化钠过量

溶质:NaCl和NaOH

C

稀盐酸过量

溶质:NaCl和HCl

结论:氢氧化钠被消耗,说明氢氧化钠与稀盐酸发生了反应

pH变化曲线

2.pH:

五、教学过程

3.电导率:

电导率变化曲线

A

恰好完全反应

离子: Na+、Cl-

B

氢氧化钠过量

离子:Na+、Cl-和OH-

C

稀盐酸过量

离子: Na+、Cl-和H+

提问:这条变化曲线是否可以说明该反应的发生?

资料

电导率:传导电流的能力。当溶液中,可移动的自由离子浓度越大,该溶液的电导率越强。

(四)环节3——实验结果分析

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

3.电导率:

方案一:向一定浓度、一定体积的稀盐酸中滴入等浓度等体积的氯化钠溶液,测量电导率

补充实验:

方案二:向一定浓度、一定体积的氢氧化钠溶液中滴入等浓度等体积的氯化钠溶液,测量电导率

资料

电导率:传导电流的能力。当溶液中,可移动的自由离子浓度越大,该溶液的电导率越强。

离子:Na+、Cl-、H+(或OH-)

对照实验与控制变量

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

3.电导率:

补充实验:

盐酸+氯化钠溶液

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

盐酸+氯化钠溶液

盐酸+氢氧化钠溶液

结论:氢氧根离子减少,说明氢氧化钠与稀盐酸发生了反应。

中和反应的实质:H++ OH-=H2O

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

4.温度:

温度变化曲线

A

温度达到最高

恰好完全反应

反应放热

提问:热量来源于哪些微粒的结合?

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

3.温度:

猜想1:热量来源于氢离子和氢氧根离子的结合

猜想2:热量来源于氯离子和钠离子的结合

对照实验控制变量

追问:热量来源于哪些微粒的结合?

NaOH + HCl = NaCl + H2O

方案1:向一定浓度、一定体积的硫酸钠溶液中滴入等浓度、等体积的氯化钙溶液,测量温度

方案2:向一定浓度、一定体积的硝酸钠溶液中滴入等浓度、等体积的氯化钾溶液,测量温度

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

3.温度:

硫酸钠溶液+氯化钙溶液

硝酸钠溶液+氯化钾溶液

热量不是来源于氯离子和钠离子的结合

五、教学过程

(四)环节3——实验结果分析

3.温度:

结论:中和反应为放热反应,且热量来源于氢离子与氢氧根离子的结合,进而证明氢氧化钠与盐酸发生了反应

硝酸钠溶液+氯化钾溶液

盐酸+氢氧化钠溶液

硫酸钠溶液+氯化钙溶液

五、教学过程

(五)环节4——总结与拓展

1.中和反应

实质:H++OH-=H2O

放热反应

五、教学过程

(五)环节4——总结与拓展

2.研究无明显现象反应的一般方法

验证反应物的减少

验证生成物的增加

五、教学过程

(五)环节4——总结与拓展

3.课后拓展

设计实验验证氢氧化钠溶液与二氧化碳是否发生反应。

验证Na2CO3增加

六、实验教学效果评价

(一)利用指示剂与传感器,将无明显现象可视化

教材实验:指示剂

pH传感器

温度传感器

电导率传感器

指示剂颜色变化

pH变化曲线

温度变化曲线

电导率变化曲线

宏观现象

定性

宏观现象

定性

(二)利用微观知识解释宏观现象,建立“宏-微-符”的三重表征

六、实验教学效果评价

符

宏

H++ OH-=H2O

微

指示剂变色

离子变化

中和反应的实质

(三)通过验证无明显现象的中和反应的发生,建立研究无明显现象反应的思维模型

六、实验教学效果评价

验证NaOH与HCl发生了反应

验证NaOH与CO2发生了反应

课堂实验

课后思考

验证无明显现象反应思维模型

反应物的减少

生成物的增多

谢谢观看!

同课章节目录