福建省莆田第八中学(岳麓版)历史高一下学期必修二课件:第12课 新潮冲击下的社会生活(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 福建省莆田第八中学(岳麓版)历史高一下学期必修二课件:第12课 新潮冲击下的社会生活(共36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-09-19 08:54:20 | ||

图片预览

文档简介

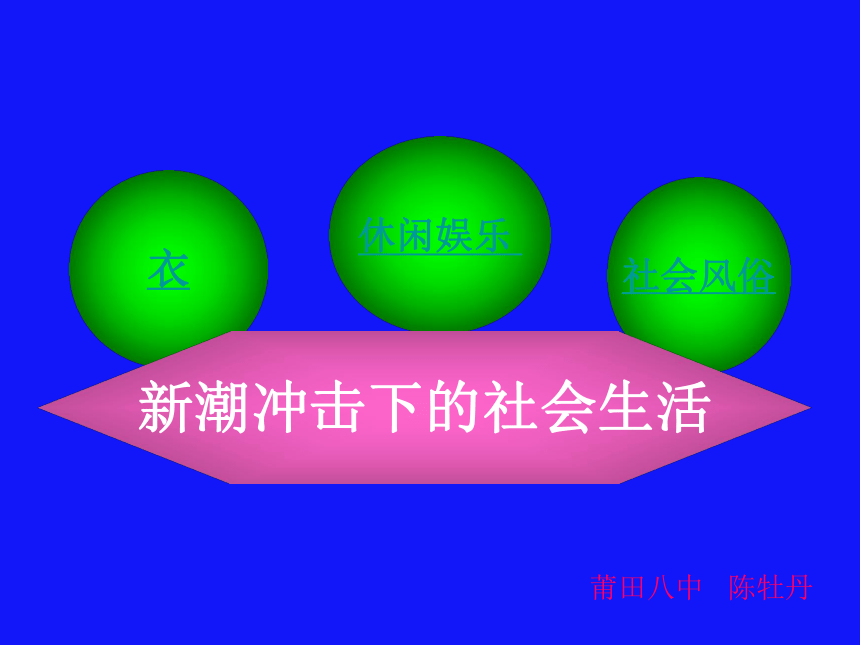

课件36张PPT。社会生活?衣休闲娱乐 社会风俗新潮冲击下的社会生活莆田八中 陈牡丹清代一品文官的标识:仙鹤清代二品文官的标识:锦鸡 清代三品文官的标识:孔雀 清代四品文官的标识:云雁 一、断发易服

1.“竟尚洋装”——服饰的变化(1)、鸦片战争后民间服饰的变革鸦片战争后鸦片战争前长袍马褂长袍马褂与

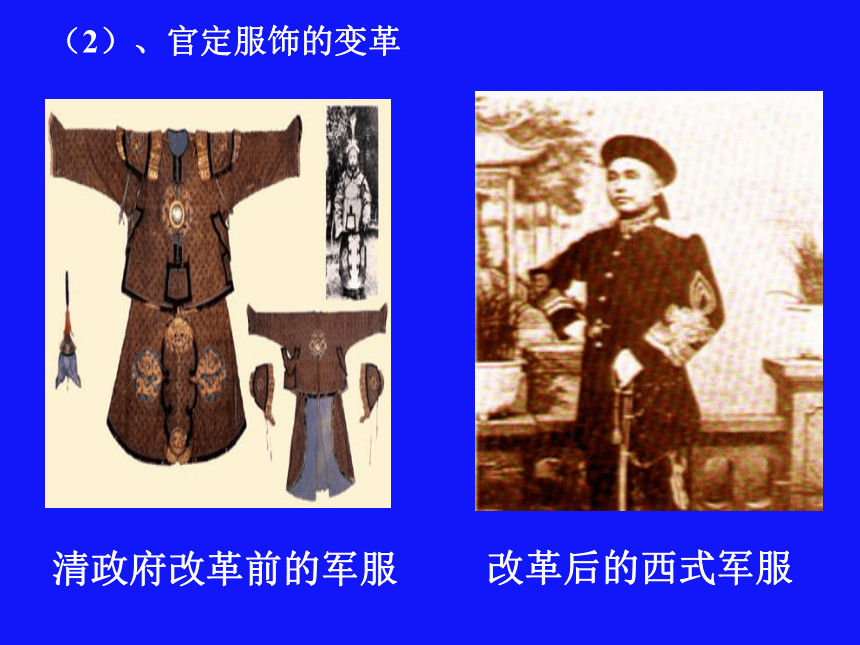

西装革履 并行改革后的西式军服清政府改革前的军服(2)、官定服饰的变革男礼服的形制西式礼服长袍马褂(3)、民国时期服饰的变革民国女礼服的形制民国上袄下裙旗袍中山装

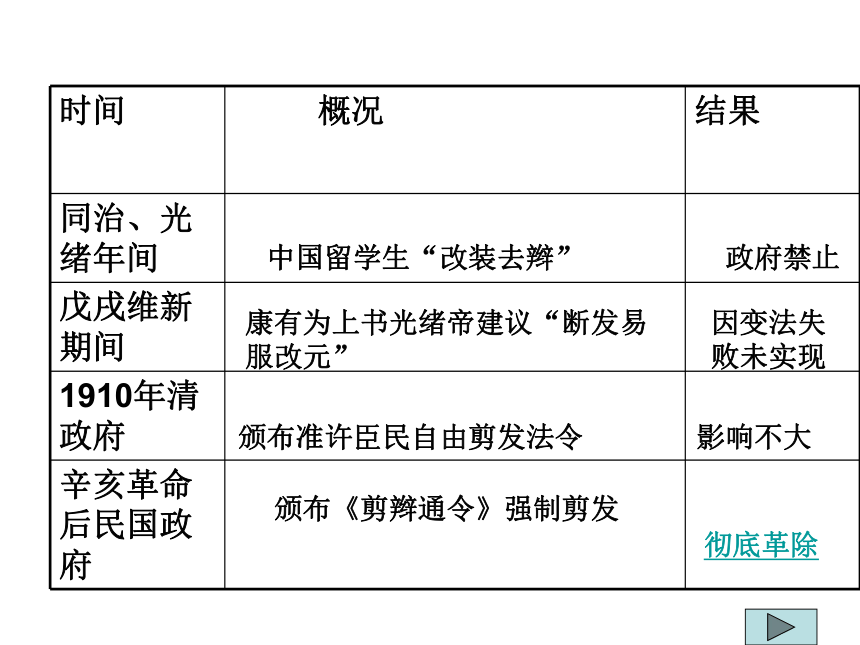

(礼、义、廉、耻)(行政、立法、司法、考试、监察)(民族、民权、民生)(严谨治身)(以文治国)返 回2.近代以来服饰变化带来的影响①人们可以选择和设计自己喜欢的服饰。②洋装促使了中国服饰的改良,出现了中西合璧的产物。[探究] 是什么原因导致了近代服饰发生了变革?原因:① 受西式服饰的影响。② 迫于形势,清政府不得不实行改革。③ 民国政府颁布男女礼服形制,这种法令带有一定的强制性,使新服饰得以迅速走向社会中下层。剃发结辫2、“断发”与不缠足运动民国剪辫剪辫后的溥仪(1)、“断发” 中国留学生“改装去辫” 政府禁止 康有为上书光绪帝建议“断发易服改元” 因变法失败未实现 颁布准许臣民自由剪发法令 影响不大 颁布《剪辫通令》强制剪发

彻底革除 (2)、不缠足运动30年代穿高跟鞋的青年妇女组织“天足会”,宣传缠足的害处 成效不大 劝戒缠足 有一定成效 女权运动 康有为在广东首创《不缠足会草例》 康氏兄弟在广州成立“不缠足会” 新式学堂以不缠足为基本入学条件 一时间不缠足蔚然成风 ?

据统计,仅湖南一地列名《湘报》的不缠足会员就达1060人,如果加上为不缠足会捐款的人达1132人之多。然而,列名该组织的无一女子,不缠足变成了彻头彻尾的“男人运动”。

[探究]为什么不缠足变成了“彻头彻尾”的男人运动?

(1)由于缠小脚的女子多数足不出户,难以接触和接受新思想 。(2)主要是受封建思想的束缚。女子缠足是为了迎合男人的审美观,因此,女子要放足,就必须先要解放男人的思想,而这并不容易。 原因:通过阅读图片,你能得出什么结论?出现这种情况的原因是什么?除了风气较为开放的大城市和受过教育的妇女接受了放足观念外,多数贫困落后的地区,缠足依然相沿成习。 结论:原因:缠足习俗已经相沿千年,其观念根深蒂固,因此彻底根除是相当困难的。一直到新中国成立后,在政府的倡导、强制下,广大妇女才彻底解放。[探究]为什么说“断发”和不缠足运动具有鲜明的政治色彩?(1)“断发”和不缠足运动的兴起主要是受西方民主平等思想的影响。列强不断扩大对中国侵略的同时,也带来了近代西方民主平等的思想,促进中国人思想的变化。(2)在各种因素的刺激下,迫于形势,中国政府也不断进行改革,以适应社会的变化。(3)辛亥革命前后,“断发易服”不仅是移风易俗,还带有反清色彩。[探究]二、近代的报刊与电影 《申报》(刊登孙中山就任临时大总统的报导)1.报刊二、近代的报刊与电影 1.近代中国报刊业 《点石斋画报》《点石斋画报》(清人围棋图)报刊11月1日,《月月小说》在上海创刊,图为《月月小说》第一号。 报刊《绣像小说》所载《月球殖民地小说》插图 报刊发展 1815年:

太平天国运动爆发后:

1872年:

1895年:

维新运动:

新文化运动:《察世俗每月统记传》 民众有了新闻观念 《申报》 1894年《点石斋画报》 大陆已有76家报馆 报纸成为宣传政治纲领和开展政治斗争的武器 读报刊成为民众不可缺少的内容 1.近代中国报刊业 电影二十世纪二三十年代上海最高级的大光明影院 电影2.中国电影的发展历程 上海徐园丰泰照相馆《定军山》《难夫难妻》故事影片《歌女红牡丹》有声片影星3、近代报刊和电影带来的影响 清末中外官员握手致意三、礼仪的革新1.日常礼仪的革新(1)晚清: (2)民国 1886年 握手、鞠躬、免冠跪拜,作揖 ————握手,鞠躬 旧称谓废除 旧礼仪:三跪九叩,长拜作揖①② 意义:显示出平等、自由等文明精神旧式婚礼20世纪30年代文明新式婚礼新旧婚礼情况对照表图2.近代婚姻的变革 [探究] (新旧婚礼情况对照表 )

新旧婚姻有何变化?是什么原因导致了这种变化?这种变革主要集中在什么范围?

(1)变化父母包办,讲究门当户对到男女自由恋爱。 婚姻礼仪由繁缛走向简约。 (2)原因:新文化运动和国民革命洪流的推动。

(3)范围:主要发生在通商口岸的知识层以及官宦人家,广大的内地和农村地区,几乎没有变化。

3 、丧葬礼仪的变革 中国人对死亡礼仪的重视和铺张,决不亚于婚礼和其他礼仪的规模与繁琐,相沿成习,变化最为迟缓。19世纪中期以后,中国的丧葬礼仪有何变化呢?阅读有关文字回答。[探究] “1905年,李书同为母亲办丧事,在《大公报》上发布‘哀启’,声明概不收受呢缎、轴幛、银钱、洋圆等物,可以送挽联、纪念诗文、花圈等;参加追悼会的人,不行旧礼,愿意者改行鞠躬礼。李书同特意为母亲写了哀歌,整个仪式简朴感人。”变化:文明、卫生、简洁的西式葬礼开始引起国人注目。但是在现代中国,特别是农村厚葬风气依然存在。感悟:对老人我们应该在他们生前尽孝心,去世后葬礼应简朴。 “1905年,李书同为母亲办丧事,在《大公报》上发布‘哀启’,声明概不收受呢缎、轴幛、银钱、洋圆等物,可以送挽联、纪念诗文、花圈等;参加追悼会的人,不行旧礼,愿意者改行鞠躬礼。李书同特意为母亲写了哀歌,整个仪式简朴感人。”[探究]近代社会生活发生变化的原因根本原因:西方的工业文明首先对近代中国的政治、经济、思想造成强烈冲击,然后中国在政治、经济、思想领域的变化共同影响的结果。具体原因:西方先进的科技与西方自由、平等、民主的思想合力影响的结果。[探究] 近代社会生活变化的特点(1)变化首先由通商口岸开始,逐渐向内地扩展。这与帝国主义列强势力的深入路线相同。 (2)由于经济的发展及风俗习惯存在着极大的差别,各地之间存在着严重的不平衡。(3)中国的社会生活虽然变化,但始终保持着民族特色。

1.“竟尚洋装”——服饰的变化(1)、鸦片战争后民间服饰的变革鸦片战争后鸦片战争前长袍马褂长袍马褂与

西装革履 并行改革后的西式军服清政府改革前的军服(2)、官定服饰的变革男礼服的形制西式礼服长袍马褂(3)、民国时期服饰的变革民国女礼服的形制民国上袄下裙旗袍中山装

(礼、义、廉、耻)(行政、立法、司法、考试、监察)(民族、民权、民生)(严谨治身)(以文治国)返 回2.近代以来服饰变化带来的影响①人们可以选择和设计自己喜欢的服饰。②洋装促使了中国服饰的改良,出现了中西合璧的产物。[探究] 是什么原因导致了近代服饰发生了变革?原因:① 受西式服饰的影响。② 迫于形势,清政府不得不实行改革。③ 民国政府颁布男女礼服形制,这种法令带有一定的强制性,使新服饰得以迅速走向社会中下层。剃发结辫2、“断发”与不缠足运动民国剪辫剪辫后的溥仪(1)、“断发” 中国留学生“改装去辫” 政府禁止 康有为上书光绪帝建议“断发易服改元” 因变法失败未实现 颁布准许臣民自由剪发法令 影响不大 颁布《剪辫通令》强制剪发

彻底革除 (2)、不缠足运动30年代穿高跟鞋的青年妇女组织“天足会”,宣传缠足的害处 成效不大 劝戒缠足 有一定成效 女权运动 康有为在广东首创《不缠足会草例》 康氏兄弟在广州成立“不缠足会” 新式学堂以不缠足为基本入学条件 一时间不缠足蔚然成风 ?

据统计,仅湖南一地列名《湘报》的不缠足会员就达1060人,如果加上为不缠足会捐款的人达1132人之多。然而,列名该组织的无一女子,不缠足变成了彻头彻尾的“男人运动”。

[探究]为什么不缠足变成了“彻头彻尾”的男人运动?

(1)由于缠小脚的女子多数足不出户,难以接触和接受新思想 。(2)主要是受封建思想的束缚。女子缠足是为了迎合男人的审美观,因此,女子要放足,就必须先要解放男人的思想,而这并不容易。 原因:通过阅读图片,你能得出什么结论?出现这种情况的原因是什么?除了风气较为开放的大城市和受过教育的妇女接受了放足观念外,多数贫困落后的地区,缠足依然相沿成习。 结论:原因:缠足习俗已经相沿千年,其观念根深蒂固,因此彻底根除是相当困难的。一直到新中国成立后,在政府的倡导、强制下,广大妇女才彻底解放。[探究]为什么说“断发”和不缠足运动具有鲜明的政治色彩?(1)“断发”和不缠足运动的兴起主要是受西方民主平等思想的影响。列强不断扩大对中国侵略的同时,也带来了近代西方民主平等的思想,促进中国人思想的变化。(2)在各种因素的刺激下,迫于形势,中国政府也不断进行改革,以适应社会的变化。(3)辛亥革命前后,“断发易服”不仅是移风易俗,还带有反清色彩。[探究]二、近代的报刊与电影 《申报》(刊登孙中山就任临时大总统的报导)1.报刊二、近代的报刊与电影 1.近代中国报刊业 《点石斋画报》《点石斋画报》(清人围棋图)报刊11月1日,《月月小说》在上海创刊,图为《月月小说》第一号。 报刊《绣像小说》所载《月球殖民地小说》插图 报刊发展 1815年:

太平天国运动爆发后:

1872年:

1895年:

维新运动:

新文化运动:《察世俗每月统记传》 民众有了新闻观念 《申报》 1894年《点石斋画报》 大陆已有76家报馆 报纸成为宣传政治纲领和开展政治斗争的武器 读报刊成为民众不可缺少的内容 1.近代中国报刊业 电影二十世纪二三十年代上海最高级的大光明影院 电影2.中国电影的发展历程 上海徐园丰泰照相馆《定军山》《难夫难妻》故事影片《歌女红牡丹》有声片影星3、近代报刊和电影带来的影响 清末中外官员握手致意三、礼仪的革新1.日常礼仪的革新(1)晚清: (2)民国 1886年 握手、鞠躬、免冠跪拜,作揖 ————握手,鞠躬 旧称谓废除 旧礼仪:三跪九叩,长拜作揖①② 意义:显示出平等、自由等文明精神旧式婚礼20世纪30年代文明新式婚礼新旧婚礼情况对照表图2.近代婚姻的变革 [探究] (新旧婚礼情况对照表 )

新旧婚姻有何变化?是什么原因导致了这种变化?这种变革主要集中在什么范围?

(1)变化父母包办,讲究门当户对到男女自由恋爱。 婚姻礼仪由繁缛走向简约。 (2)原因:新文化运动和国民革命洪流的推动。

(3)范围:主要发生在通商口岸的知识层以及官宦人家,广大的内地和农村地区,几乎没有变化。

3 、丧葬礼仪的变革 中国人对死亡礼仪的重视和铺张,决不亚于婚礼和其他礼仪的规模与繁琐,相沿成习,变化最为迟缓。19世纪中期以后,中国的丧葬礼仪有何变化呢?阅读有关文字回答。[探究] “1905年,李书同为母亲办丧事,在《大公报》上发布‘哀启’,声明概不收受呢缎、轴幛、银钱、洋圆等物,可以送挽联、纪念诗文、花圈等;参加追悼会的人,不行旧礼,愿意者改行鞠躬礼。李书同特意为母亲写了哀歌,整个仪式简朴感人。”变化:文明、卫生、简洁的西式葬礼开始引起国人注目。但是在现代中国,特别是农村厚葬风气依然存在。感悟:对老人我们应该在他们生前尽孝心,去世后葬礼应简朴。 “1905年,李书同为母亲办丧事,在《大公报》上发布‘哀启’,声明概不收受呢缎、轴幛、银钱、洋圆等物,可以送挽联、纪念诗文、花圈等;参加追悼会的人,不行旧礼,愿意者改行鞠躬礼。李书同特意为母亲写了哀歌,整个仪式简朴感人。”[探究]近代社会生活发生变化的原因根本原因:西方的工业文明首先对近代中国的政治、经济、思想造成强烈冲击,然后中国在政治、经济、思想领域的变化共同影响的结果。具体原因:西方先进的科技与西方自由、平等、民主的思想合力影响的结果。[探究] 近代社会生活变化的特点(1)变化首先由通商口岸开始,逐渐向内地扩展。这与帝国主义列强势力的深入路线相同。 (2)由于经济的发展及风俗习惯存在着极大的差别,各地之间存在着严重的不平衡。(3)中国的社会生活虽然变化,但始终保持着民族特色。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势