第六章化学反应与能量检测卷-2023-2024学年高中化学必修第二册(含答案)

文档属性

| 名称 | 第六章化学反应与能量检测卷-2023-2024学年高中化学必修第二册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 751.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-22 13:13:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第六章化学反应与能量检测卷-2023-2024学年高中化学必修第二册

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.某反应物的浓度是1.0mol/L,经过20s后,它的浓度变成了0.2mol/L,在这20s内它的化学反应速率为

A.0.01mol/(L·s) B.0.04mol/(L·s) C.0.08mol/(L·s) D.0.05mol/(L·s)

2.在一定温度下的恒容密闭容器中,不能说明反应已达到平衡状态的是

A.混合气体的压强不再变化 B.混合气体的密度不再变化

C.混合气体平均相对分子质量不再发生变化 D.反应物的质量不再发生变化

3.可逆反应:2NO22NO+O2在体积固定的密闭容器中,达到平衡状态的标志是

①单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2

②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO

③用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2∶2∶1的状态

④混合气体的颜色不再改变的状态

⑤混合气体的密度不再改变的状态

⑥混合气体的压强不再改变的状态

⑦混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态

A.①④⑥⑦ B.②③⑤⑦ C.①③④⑤ D.全部

4.一定条件下,将3 mol A气体和1 mol B气体混合于固定容积为2 L的密闭容器中,发生反应:3A(g)+ B(g)4C(g)+ 2D(s)。2min末该反应达到平衡,生成D的物质的量随时间的变化情况如图所示。下列判断 正确的是

A.到达平衡时C的物质的量浓度为0.8 mol·L-1

B.反应过程中A和B的转化率之比为3∶1

C.平衡时体系的压强与开始时体系的压强之比为3∶2

D.从开始到平衡,用D表示的化学反应速率为0.2 mol·L-1 ·min-1

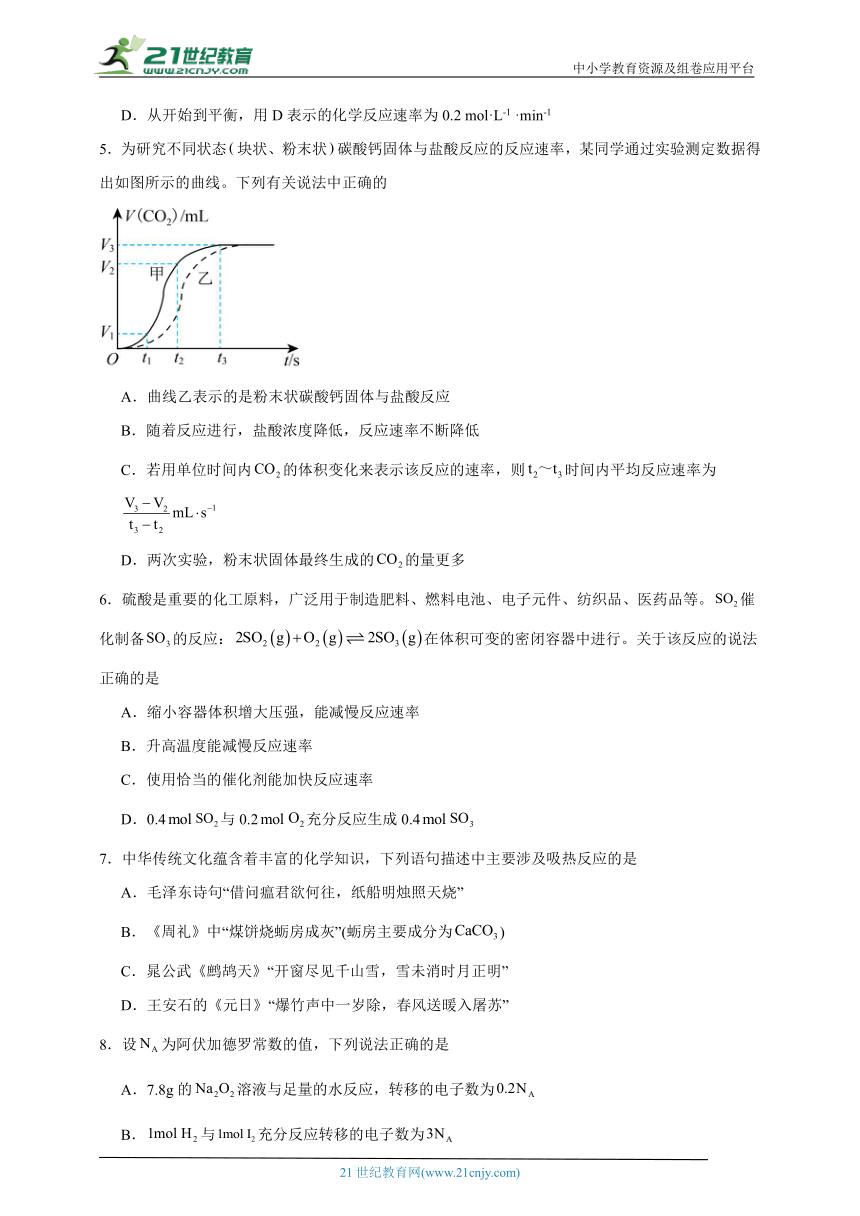

5.为研究不同状态块状、粉末状碳酸钙固体与盐酸反应的反应速率,某同学通过实验测定数据得出如图所示的曲线。下列有关说法中正确的

A.曲线乙表示的是粉末状碳酸钙固体与盐酸反应

B.随着反应进行,盐酸浓度降低,反应速率不断降低

C.若用单位时间内的体积变化来表示该反应的速率,则时间内平均反应速率为

D.两次实验,粉末状固体最终生成的的量更多

6.硫酸是重要的化工原料,广泛用于制造肥料、燃料电池、电子元件、纺织品、医药品等。催化制备的反应:在体积可变的密闭容器中进行。关于该反应的说法正确的是

A.缩小容器体积增大压强,能减慢反应速率

B.升高温度能减慢反应速率

C.使用恰当的催化剂能加快反应速率

D.0.4与0.2充分反应生成0.4

7.中华传统文化蕴含着丰富的化学知识,下列语句描述中主要涉及吸热反应的是

A.毛泽东诗句“借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧”

B.《周礼》中“煤饼烧蛎房成灰”(蛎房主要成分为)

C.晁公武《鹧鸪天》“开窗尽见千山雪,雪未消时月正明”

D.王安石的《元日》“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”

8.设为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是

A.7.8g的溶液与足量的水反应,转移的电子数为

B.与充分反应转移的电子数为

C.标准状况下,中所含电子数为

D.含的溶液滴入沸水中,制得的胶体粒子为

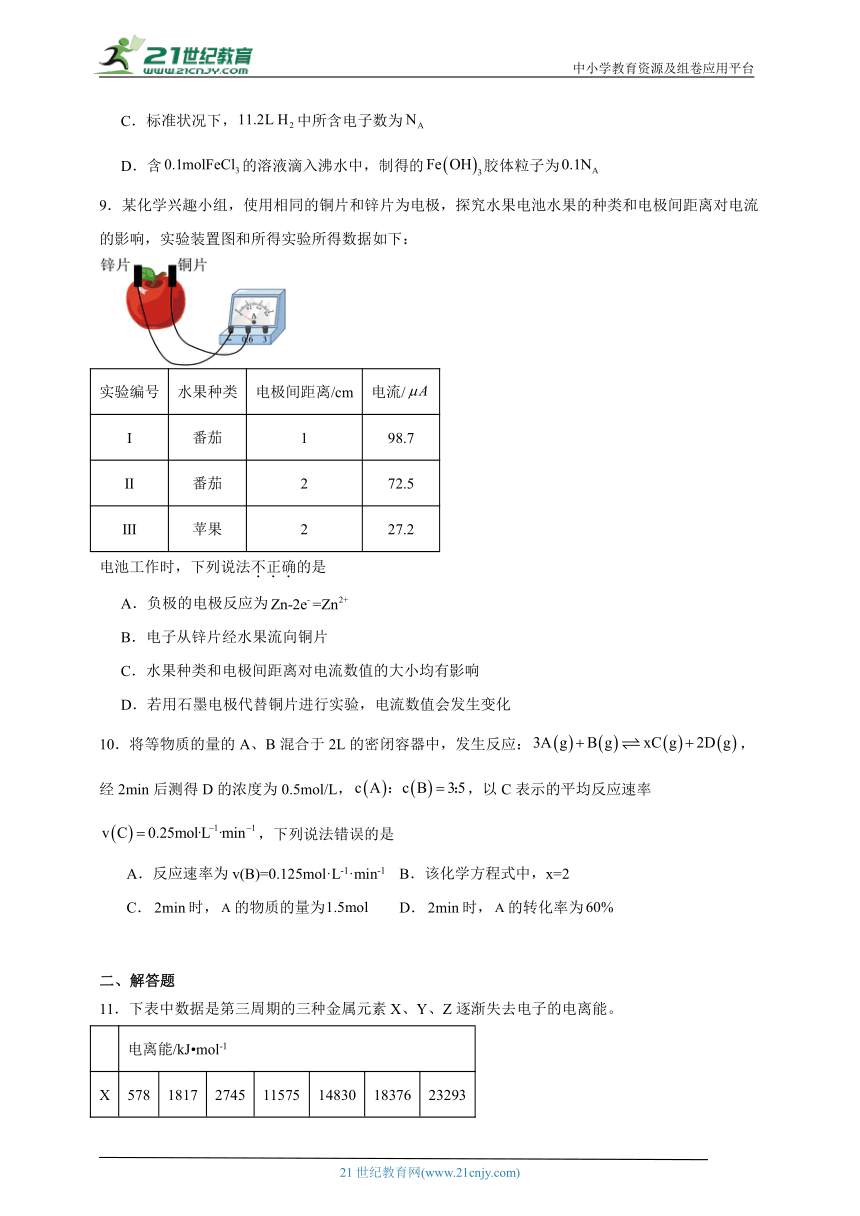

9.某化学兴趣小组,使用相同的铜片和锌片为电极,探究水果电池水果的种类和电极间距离对电流的影响,实验装置图和所得实验所得数据如下:

实验编号 水果种类 电极间距离/cm 电流/

Ⅰ 番茄 1 98.7

Ⅱ 番茄 2 72.5

Ⅲ 苹果 2 27.2

电池工作时,下列说法不正确的是

A.负极的电极反应为

B.电子从锌片经水果流向铜片

C.水果种类和电极间距离对电流数值的大小均有影响

D.若用石墨电极代替铜片进行实验,电流数值会发生变化

10.将等物质的量的A、B混合于2L的密闭容器中,发生反应:,经2min后测得D的浓度为0.5mol/L,,以C表示的平均反应速率,下列说法错误的是

A.反应速率为v(B)=0.125mol·L-1·min-1 B.该化学方程式中,x=2

C.时,的物质的量为 D.时,的转化率为

二、解答题

11.下表中数据是第三周期的三种金属元素X、Y、Z逐渐失去电子的电离能。

电离能/kJ mol-1

X 578 1817 2745 11575 14830 18376 23293

Y 738 1451 7733 10540 13630 17995 21703

Z 496 4562 6912 9943 13353 16610 20114

试回答下列问题

(1)根据数据分析,X、Y、Z的最外层电子数,简述理由 。

(2)X元素的原子核外最外层电子排布式为 。

(3)X、Y、Z三种元素的原子半径由大到小顺序为 ;X、Y、Z三种元素的离子半径由大到小顺序为 。

(4)第三周期中能与Y元素形成YD型化合物的元素D位于 族,用电子式表示化合物YD的形成过程 。

(5)写出金属Y与石墨电极、稀硫酸构成的原电池的电极反应式:负极: ;正极: 。

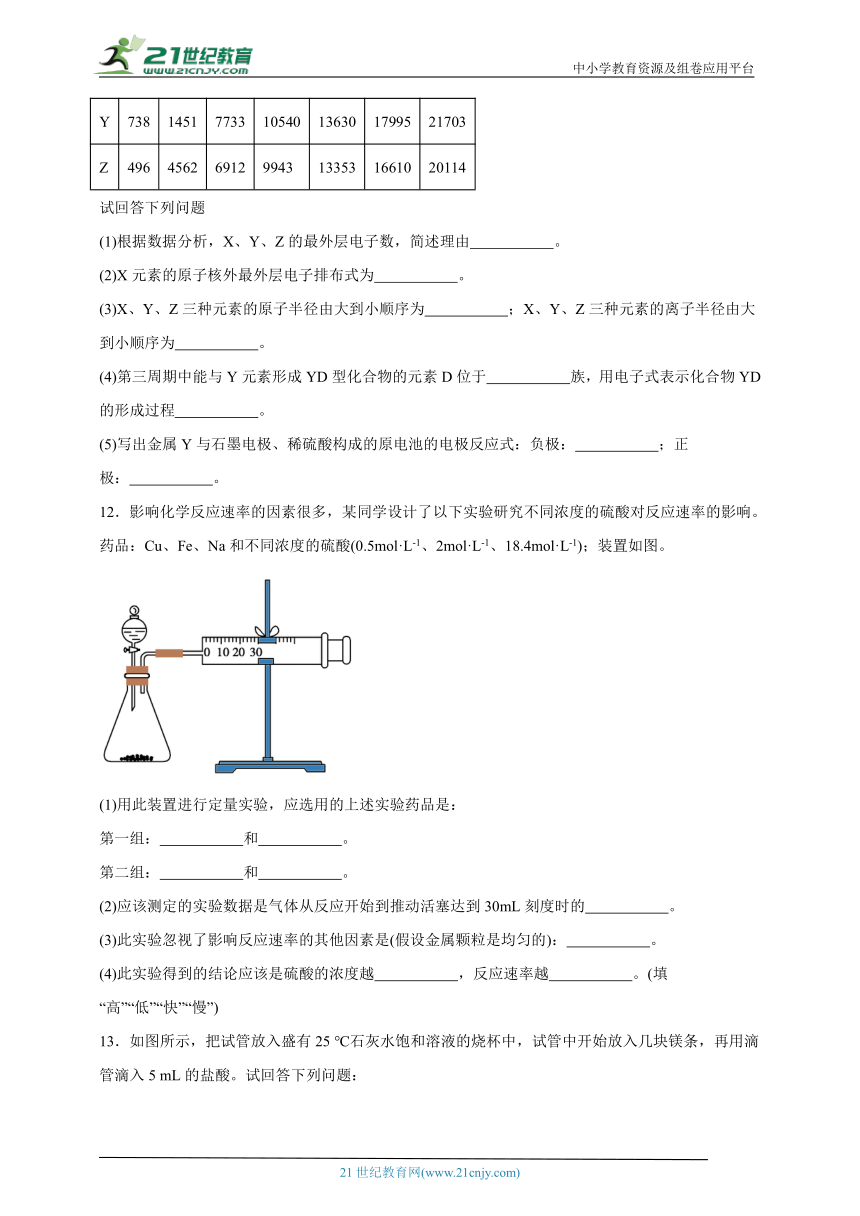

12.影响化学反应速率的因素很多,某同学设计了以下实验研究不同浓度的硫酸对反应速率的影响。

药品:Cu、Fe、Na和不同浓度的硫酸(0.5mol·L-1、2mol·L-1、18.4mol·L-1);装置如图。

(1)用此装置进行定量实验,应选用的上述实验药品是:

第一组: 和 。

第二组: 和 。

(2)应该测定的实验数据是气体从反应开始到推动活塞达到30mL刻度时的 。

(3)此实验忽视了影响反应速率的其他因素是(假设金属颗粒是均匀的): 。

(4)此实验得到的结论应该是硫酸的浓度越 ,反应速率越 。(填“高”“低”“快”“慢”)

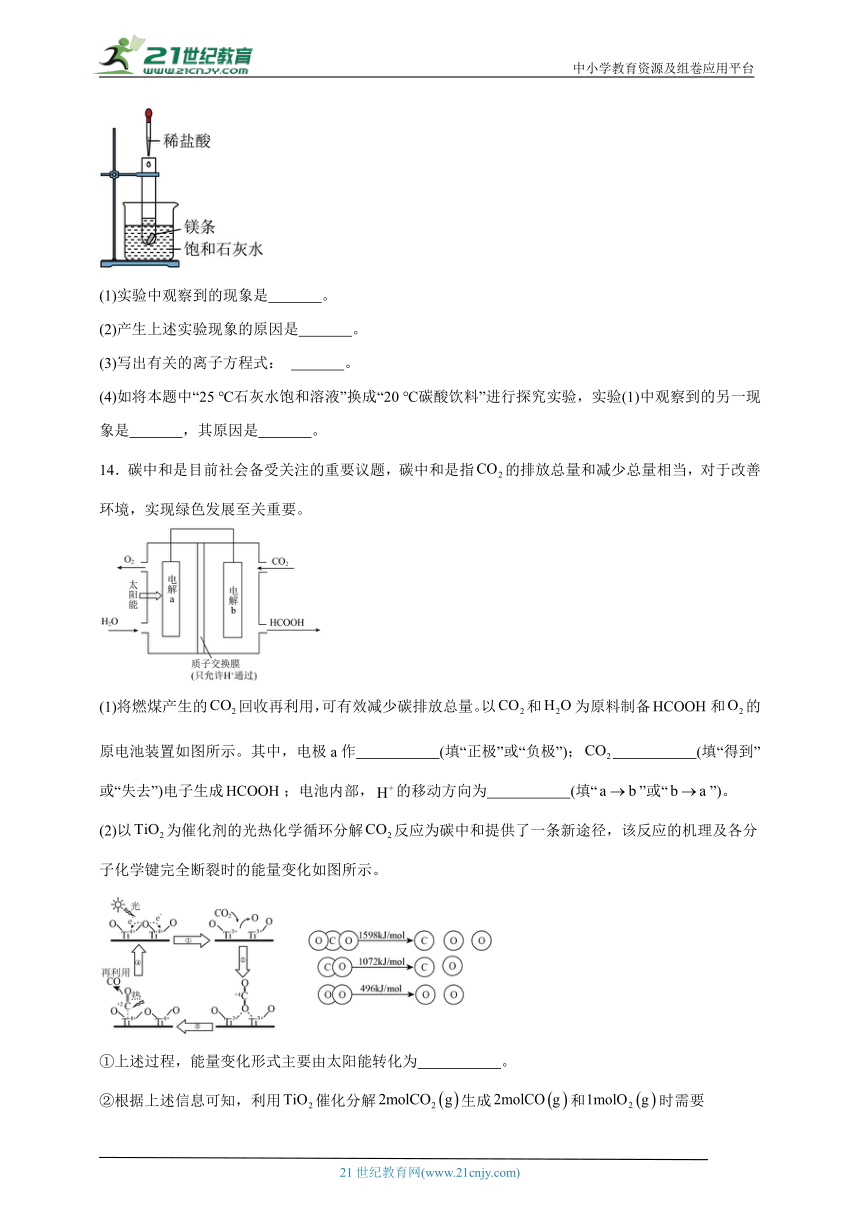

13.如图所示,把试管放入盛有25 ℃石灰水饱和溶液的烧杯中,试管中开始放入几块镁条,再用滴管滴入5 mL的盐酸。试回答下列问题:

(1)实验中观察到的现象是 。

(2)产生上述实验现象的原因是 。

(3)写出有关的离子方程式: 。

(4)如将本题中“25 ℃石灰水饱和溶液”换成“20 ℃碳酸饮料”进行探究实验,实验(1)中观察到的另一现象是 ,其原因是 。

14.碳中和是目前社会备受关注的重要议题,碳中和是指的排放总量和减少总量相当,对于改善环境,实现绿色发展至关重要。

(1)将燃煤产生的回收再利用,可有效减少碳排放总量。以和为原料制备和的原电池装置如图所示。其中,电极a作 (填“正极”或“负极”); (填“得到”或“失去”)电子生成;电池内部,的移动方向为 (填“”或“”)。

(2)以为催化剂的光热化学循环分解反应为碳中和提供了一条新途径,该反应的机理及各分子化学键完全断裂时的能量变化如图所示。

①上述过程,能量变化形式主要由太阳能转化为 。

②根据上述信息可知,利用催化分解生成和时需要 (填“吸收”或“放出”)能量。

(3)为发展低碳经济,科学家提出可以用氧化锆锌作催化剂,将转化为重要有机原料,该反应的化学方程式为。在容积为的恒温密闭容器中,充入和和的物质的量随时间变化的曲线如图所示。分析图中数据,回答下列问题。

①反应在内, mol·L-1·min-1。

②时,反应是否达到化学平衡? (填“是”或“否”);时,正反应速率 逆反应速率(填“>”“<”或“=”);时,将容器的容积变为,此时化学反应速率 (填“增大”、“减小”或“不变”)。

③对于上述反应,下列叙述正确的是 。

a.当各气体的物质的量不再改变时,该反应已达平衡状态。

b.当该反应达到平衡后,。

c.由图可知,时的生成速率大于时的分解速率。

d.提高反应的温度,可以实现的完全转化

参考答案:

1.B

【详解】某反应物的浓度是1.0mol/L,经过20s后,它的浓度变成了0.2mol/L,则它的浓度变化为1.0mol/L-0.2mol/L=0.8mol/L,在这20s内它的化学反应速率为=0.04mol/(L·s),故选B。

2.A

【详解】A.反应前后气体的化学计量数之和相等,即压强恒定,其不随反应的进行发生变化,当压强不变时,不能说明反应达到平衡状态,故A符合题意;

B.反应物中有固体,生成物全是气体,反应前后气体的质量不相等,恒容密闭容器中气体体积不变,故密度随反应的进行发生变化,则当密度不变时,证明达到平衡状态,故B不符合题意;

C.该反应反应前后气体的质量不相等,物质的量相等,混合气体平均相对分子质量随反应的进行发生变化,则当混合气体平均相对分子质量不变时,证明达到平衡状态,故C不符合题意;

D.反应物的质量随反应的进行发生变化,则其不变时,证明达到平衡状态,故D不符合题意;

故选A。

3.A

【详解】①单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2,反应进行的方向相反,且物质的量的变化量之比等于化学计量数之比,反应达平衡状态;

②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO,反应进行的方向相同,反应不一定达平衡状态;

③在反应进行的任意阶段,用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比都等于2∶2∶1,则反应不一定达平衡状态;

④混合气体的颜色不再改变时,NO2的浓度不变,反应达平衡状态;

⑤混合气体的质量和体积都不变,则密度始终不变,所以密度不再改变时,反应不一定达平衡状态;

⑥混合气体的压强不再改变时,各物质的浓度不再发生改变,则反应达平衡状态;

⑦混合气体的平均相对分子质量不再改变时,混合气的物质的量不变,则反应达平衡状态;

综合以上分析,①④⑥⑦达平衡状态,故选A。

4.A

【分析】由图可知,2min后D的物质的量为0.8mol且不再改变,反应达到平衡状态,可列三段式:,据此回答。

【详解】A.根据分析可知,到达平衡时C的物质的量浓度为=0.8 mol·L-1,A正确;

B.根据三段式可知,反应过程中A和B的转化率都为40%,转化率之比为1∶1,B错误;

C.平衡时体系的压强与开始时体系的压强之比为,C错误;

D.D为固体,不能用单位时间内浓度的变化率来表示反应速率,D错误;

故选A。

5.C

【详解】A.粉末状碳酸钙固体与盐酸反应,生成二氧化碳的量不变,但接触面积增大、反应速率加快,时间减少,而曲线甲用时小,则曲线甲表示的是粉末状碳酸钙固体与盐酸反应,故A正确;

B.碳酸钙与盐酸反应放热,升高温度加快反应速率,则反应开始时,温度对反应速率的影响起主要作用,导致0-t1内的反应速率逐渐增大,随着反应的进行,浓度降低起主要作用,反应速率才不断降低,故B错误;

C.由题意,v=,可知,t2-t3的速率v(CO2)=mL·s-1,故C正确;

D.探究反应速率的影响因素时,只控制一个变量,则为研究不同状态(块状、粉末状)碳酸钙固体与盐酸反应的反应速率,两次实验所取碳酸钙固体质量一样,与足量的盐酸反应,生成二氧化碳的量相同,故D错误;

本题选C。

6.C

【详解】A.缩小容器体积增大压强,能加快反应速率,A项错误;

B.升高温度能加快反应速率,B项错误;

C.使用恰当的催化剂能加快反应速率,C项正确;

D.由于该反应是可逆反应,0.4与0.2充分反应,生成的少于0.4,D项错误;

故答案为:C。

7.B

【详解】A.燃烧属于放热反应,故不选A;

B.灼烧分解为CaO和CO2,属于吸热反应,故选B;

C.雪熔化是吸热过程,不是化学变化,所以不是吸热反应,故不选C;

D.火药爆炸是放热反应,故不选D;

选B。

8.C

【详解】A.根据和H2O反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,可知1mol转移1mol电子,n()==0.1mol,因此转移的电子数目为0.1NA,A项错误;

B.和的反应是可逆反应,与充分反应生成的HI小于2mol,转移的电子数小于2NA,B项错误;

C.中含有2个电子,标准状况下,的物质的量为=0.5mol,所含电子数为,C项正确;

D.胶体粒子是大量氢氧化铁的聚集体,所以含0.1mol FeCl3溶质的溶液形成胶体后,胶体粒子小于0.1mol,D项错误;

故选C。

9.B

【详解】A.由图示分析可知,Zn为负极,失去电子,发生氧化反应,即负极的电极反应为,故A正确;

B.电子从锌片经导线流向铜片,而不能经水果流向铜片,故B错误;

C.由表中的数据分析可知不同的水果以及同种水果间距离的不同,则电流的大小也不同,所以水果种类和电极间距离对电流的大小均有影响,故C正确;

D.石墨和铜的导电率不同,若用石墨电极代替铜片进行实验,电流数值会发生变化;故D正确;

故答案选B。

10.D

【分析】经2min后测得D的浓度为0.5mol/L,v(D)= =0.25mol L-1 min-1,C表示的平均速率v(C)=0.25mol L-1 min-1,由速率之比等于化学计量数之比可知,x=2,设A、B的起始物质的量均为n,生成D为2L×0.5mol/L=1mol,结合三段式分析解答。

【详解】经2min后测得D的浓度为0.5mol/L,v(D)==0.25mol L-1 min-1,C表示的平均速率v(C)=0.25mol L-1 min-1,由速率之比等于化学计量数之比可知,x=2,设A、B的起始物质的量均为n mol,生成D为2L×0.5mol/L=1mol,则

c(A)∶c(B)=3∶5,则=,解得n=3。

A.v(B)==0.125 mol L-1 min-1,故A正确;

B.由上述分析可知,x=2,故B正确;

C.2min时,A的物质的量为3mol-1.5mol=1.5mol,故C正确;

D.2min时,A的转化率为×100%=50%,故的D错误;

故选D。

11.(1)X、Y、Z的最外层电子数分别是3、2、1;电离能相差很大时,较小的电离能即为其最外层电子全失去时的电离能,从而确定其最外层电子数

(2)3s23p1

(3) Na>Mg>Al Na+>Mg2+>Al3+

(4) ⅥA

(5) Mg—2e—=Mg2+ 2H++2e—=H2↑

【详解】(1)由表格数据可知,X元素第三、四电离能差距很大说明原子的原子最外层电子数为3,则X为Al元素;Y元素的第二、三电离能差距很大说明原子的原子最外层电子数为2,则Y为Mg元素;Z元素的第一电离能和第二电离能相对差距很大说明原子的原子最外层电子数为1,则X为Na元素,故答案为:X、Y、Z的最外层电子数分别是3、2、1;电离能相差很大时,较小的电离能即为其最外层电子全失去时的电离能,从而确定其最外层电子数;

(2)铝元素的原子序数为13,基态原子的价电子排布式为3s23p1,故答案为:3s23p1;

(3)同周期元素,从左到右原子半径依次减小,则原子半径由大到小顺序为Na>Mg>Al;电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,则离子半径由大到小顺序为Na+>Mg2+>Al3+,故答案为: Na>Mg>Al; Na+>Mg2+>Al3+;

(4)由化合价代数和为0可知,MgD中D元素为位于元素周期表第三周期ⅥA族的硫元素;硫化镁是只含有离子键的离子化合物,表示硫化镁形成过程的电子式为,故答案为:ⅥA;;

(5)镁、石墨电极在稀硫酸中构成原电池,镁是原电池的负极,失去电子发生氧化反应生成镁离子,电极反应式为Mg—2e—=Mg2+,石墨电极为正极,氢离子在正极得到电子发生还原反应生成氢气,故答案为:Mg—2e—=Mg2+;2H++2e—=H2↑。

12.(1) Fe 0.5 mol·L-1硫酸 Fe 2 mol·L-1硫酸

(2)时间

(3)温度

(4) 高或低 快或慢

【详解】(1)铜不与稀硫酸反应,钠与酸的反应太剧烈,因此选择铁与硫酸反应,18.4mol/L的硫酸是浓硫酸,铁会在浓硫酸中钝化,则此装置进行定量实验,应选用的上述实验药品是Fe、0.5 mol·L-1硫酸和Fe、2 mol·L-1硫酸,只控制硫酸的浓度不同;

(2)测定的实验数据是气体从反应开始到推动活塞达到30 mL刻度时的时间;

(3)此实验忽视了影响反应速率的其他因素是温度对反应速率的影响,因金属与酸反应为放热反应;

(4)实验得到的结论应该是硫酸的浓度越高,反应速率越快。

13.(1)镁条上产生大量气泡,镁条逐渐溶解,烧杯中析出白色固体(或溶液变浑浊)

(2)镁与盐酸反应属于放热反应,而Ca(OH)2的溶解度随着温度的升高而减小,因此析出白色的Ca(OH)2固体

(3)Mg+2H+=Mg2++H2↑

(4) 烧杯中液体放出气泡的速率逐渐加快 气体的溶解度随着温度的升高而减小

【分析】活泼金属镁和盐酸反应生成氢气,反应为放热反应,温度升高氢氧化钙溶解度减小,导致饱和石灰水变浑浊;

【详解】(1)由分析可知,镁条上产生大量气泡,镁条逐渐溶解,烧杯中析出白色固体(或溶液变浑浊);

(2)镁与盐酸反应属于放热反应,而Ca(OH)2的溶解度随着温度的升高而减小,因此析出白色的Ca(OH)2固体;

(3)金属镁和盐酸反应生成氢气和氯化镁,反应为Mg+2H+=Mg2++H2↑;

(4)气体的溶解度随着温度的升高而减小,反应升高温度导致二氧化碳气体逸出速率加快,故现象为:烧杯中液体放出气泡的速率逐渐加快。

14.(1) 负极 得到 a→b

(2) 化学能 吸收

(3) 0.125 否 > 减小 ac

【详解】(1)在放电过程中,电极a上水失去电子发生氧化反应生成氧气,为负极;;CO2得到电子发生还原反应生成甲酸,为正极;电池内部阳离子移向正极,则H+的移动方向为a→b,故答案为:负极;得到;a→b;

(2)①由图可知,上述过程中,利用太阳能将二氧化碳转化为一氧化碳,故能量的变化形式是由太阳能转化为化学能,故答案为:化学能;

②由图可知,2molCO2断键吸收的能量为3196 kJ,形成2molCO和1molO2则要放出的能量为2640kJ,则说明反应物断键所需要吸收的能量大于生成物形成化学键所需要放出的能量,故利用TiO2催化剂分解CO2时需要吸收能量,故答案为:吸收;

(3)①由图可知,在0 2min内CO2的物质的量变化量为△n=0.50mol,则, 故答案为:0.125;

②2min后CO2、CH3OH物质的量仍在变化,反应仍在进行,故反应没有达到平衡;4min时反应没达到平衡,且CH3OH的物质的量不断变大,CO2的物质的量不断变小,反应仍是向正反应方向进行,故正反应速率>逆反应速率;6min时,反应到达平衡,将容器的容积变为3L,即容积增大,则反应物和生成物的浓度减少,反应速率减小;故答案为:否;>;减小;

③a.当各气体的浓度不再改变时,平衡不再移动,该反应已达平衡状态,故a正确;

b.该反应始终存在n(CO2):n(H2):n(CH3OH):n(H2O)=1:3:1:1,故无法判断反应达到平衡,故b错误;

c.由表可知,2min之后继续生成甲醇,则反应正向进行,故2min时,CH3OH的生成速率大于6min时CH3OH的分解速率,故c正确;

d.此反应是可逆反应,不可能将CO2完全转化,故d错误;

故答案为:ac。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第六章化学反应与能量检测卷-2023-2024学年高中化学必修第二册

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.某反应物的浓度是1.0mol/L,经过20s后,它的浓度变成了0.2mol/L,在这20s内它的化学反应速率为

A.0.01mol/(L·s) B.0.04mol/(L·s) C.0.08mol/(L·s) D.0.05mol/(L·s)

2.在一定温度下的恒容密闭容器中,不能说明反应已达到平衡状态的是

A.混合气体的压强不再变化 B.混合气体的密度不再变化

C.混合气体平均相对分子质量不再发生变化 D.反应物的质量不再发生变化

3.可逆反应:2NO22NO+O2在体积固定的密闭容器中,达到平衡状态的标志是

①单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2

②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO

③用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2∶2∶1的状态

④混合气体的颜色不再改变的状态

⑤混合气体的密度不再改变的状态

⑥混合气体的压强不再改变的状态

⑦混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态

A.①④⑥⑦ B.②③⑤⑦ C.①③④⑤ D.全部

4.一定条件下,将3 mol A气体和1 mol B气体混合于固定容积为2 L的密闭容器中,发生反应:3A(g)+ B(g)4C(g)+ 2D(s)。2min末该反应达到平衡,生成D的物质的量随时间的变化情况如图所示。下列判断 正确的是

A.到达平衡时C的物质的量浓度为0.8 mol·L-1

B.反应过程中A和B的转化率之比为3∶1

C.平衡时体系的压强与开始时体系的压强之比为3∶2

D.从开始到平衡,用D表示的化学反应速率为0.2 mol·L-1 ·min-1

5.为研究不同状态块状、粉末状碳酸钙固体与盐酸反应的反应速率,某同学通过实验测定数据得出如图所示的曲线。下列有关说法中正确的

A.曲线乙表示的是粉末状碳酸钙固体与盐酸反应

B.随着反应进行,盐酸浓度降低,反应速率不断降低

C.若用单位时间内的体积变化来表示该反应的速率,则时间内平均反应速率为

D.两次实验,粉末状固体最终生成的的量更多

6.硫酸是重要的化工原料,广泛用于制造肥料、燃料电池、电子元件、纺织品、医药品等。催化制备的反应:在体积可变的密闭容器中进行。关于该反应的说法正确的是

A.缩小容器体积增大压强,能减慢反应速率

B.升高温度能减慢反应速率

C.使用恰当的催化剂能加快反应速率

D.0.4与0.2充分反应生成0.4

7.中华传统文化蕴含着丰富的化学知识,下列语句描述中主要涉及吸热反应的是

A.毛泽东诗句“借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧”

B.《周礼》中“煤饼烧蛎房成灰”(蛎房主要成分为)

C.晁公武《鹧鸪天》“开窗尽见千山雪,雪未消时月正明”

D.王安石的《元日》“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”

8.设为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是

A.7.8g的溶液与足量的水反应,转移的电子数为

B.与充分反应转移的电子数为

C.标准状况下,中所含电子数为

D.含的溶液滴入沸水中,制得的胶体粒子为

9.某化学兴趣小组,使用相同的铜片和锌片为电极,探究水果电池水果的种类和电极间距离对电流的影响,实验装置图和所得实验所得数据如下:

实验编号 水果种类 电极间距离/cm 电流/

Ⅰ 番茄 1 98.7

Ⅱ 番茄 2 72.5

Ⅲ 苹果 2 27.2

电池工作时,下列说法不正确的是

A.负极的电极反应为

B.电子从锌片经水果流向铜片

C.水果种类和电极间距离对电流数值的大小均有影响

D.若用石墨电极代替铜片进行实验,电流数值会发生变化

10.将等物质的量的A、B混合于2L的密闭容器中,发生反应:,经2min后测得D的浓度为0.5mol/L,,以C表示的平均反应速率,下列说法错误的是

A.反应速率为v(B)=0.125mol·L-1·min-1 B.该化学方程式中,x=2

C.时,的物质的量为 D.时,的转化率为

二、解答题

11.下表中数据是第三周期的三种金属元素X、Y、Z逐渐失去电子的电离能。

电离能/kJ mol-1

X 578 1817 2745 11575 14830 18376 23293

Y 738 1451 7733 10540 13630 17995 21703

Z 496 4562 6912 9943 13353 16610 20114

试回答下列问题

(1)根据数据分析,X、Y、Z的最外层电子数,简述理由 。

(2)X元素的原子核外最外层电子排布式为 。

(3)X、Y、Z三种元素的原子半径由大到小顺序为 ;X、Y、Z三种元素的离子半径由大到小顺序为 。

(4)第三周期中能与Y元素形成YD型化合物的元素D位于 族,用电子式表示化合物YD的形成过程 。

(5)写出金属Y与石墨电极、稀硫酸构成的原电池的电极反应式:负极: ;正极: 。

12.影响化学反应速率的因素很多,某同学设计了以下实验研究不同浓度的硫酸对反应速率的影响。

药品:Cu、Fe、Na和不同浓度的硫酸(0.5mol·L-1、2mol·L-1、18.4mol·L-1);装置如图。

(1)用此装置进行定量实验,应选用的上述实验药品是:

第一组: 和 。

第二组: 和 。

(2)应该测定的实验数据是气体从反应开始到推动活塞达到30mL刻度时的 。

(3)此实验忽视了影响反应速率的其他因素是(假设金属颗粒是均匀的): 。

(4)此实验得到的结论应该是硫酸的浓度越 ,反应速率越 。(填“高”“低”“快”“慢”)

13.如图所示,把试管放入盛有25 ℃石灰水饱和溶液的烧杯中,试管中开始放入几块镁条,再用滴管滴入5 mL的盐酸。试回答下列问题:

(1)实验中观察到的现象是 。

(2)产生上述实验现象的原因是 。

(3)写出有关的离子方程式: 。

(4)如将本题中“25 ℃石灰水饱和溶液”换成“20 ℃碳酸饮料”进行探究实验,实验(1)中观察到的另一现象是 ,其原因是 。

14.碳中和是目前社会备受关注的重要议题,碳中和是指的排放总量和减少总量相当,对于改善环境,实现绿色发展至关重要。

(1)将燃煤产生的回收再利用,可有效减少碳排放总量。以和为原料制备和的原电池装置如图所示。其中,电极a作 (填“正极”或“负极”); (填“得到”或“失去”)电子生成;电池内部,的移动方向为 (填“”或“”)。

(2)以为催化剂的光热化学循环分解反应为碳中和提供了一条新途径,该反应的机理及各分子化学键完全断裂时的能量变化如图所示。

①上述过程,能量变化形式主要由太阳能转化为 。

②根据上述信息可知,利用催化分解生成和时需要 (填“吸收”或“放出”)能量。

(3)为发展低碳经济,科学家提出可以用氧化锆锌作催化剂,将转化为重要有机原料,该反应的化学方程式为。在容积为的恒温密闭容器中,充入和和的物质的量随时间变化的曲线如图所示。分析图中数据,回答下列问题。

①反应在内, mol·L-1·min-1。

②时,反应是否达到化学平衡? (填“是”或“否”);时,正反应速率 逆反应速率(填“>”“<”或“=”);时,将容器的容积变为,此时化学反应速率 (填“增大”、“减小”或“不变”)。

③对于上述反应,下列叙述正确的是 。

a.当各气体的物质的量不再改变时,该反应已达平衡状态。

b.当该反应达到平衡后,。

c.由图可知,时的生成速率大于时的分解速率。

d.提高反应的温度,可以实现的完全转化

参考答案:

1.B

【详解】某反应物的浓度是1.0mol/L,经过20s后,它的浓度变成了0.2mol/L,则它的浓度变化为1.0mol/L-0.2mol/L=0.8mol/L,在这20s内它的化学反应速率为=0.04mol/(L·s),故选B。

2.A

【详解】A.反应前后气体的化学计量数之和相等,即压强恒定,其不随反应的进行发生变化,当压强不变时,不能说明反应达到平衡状态,故A符合题意;

B.反应物中有固体,生成物全是气体,反应前后气体的质量不相等,恒容密闭容器中气体体积不变,故密度随反应的进行发生变化,则当密度不变时,证明达到平衡状态,故B不符合题意;

C.该反应反应前后气体的质量不相等,物质的量相等,混合气体平均相对分子质量随反应的进行发生变化,则当混合气体平均相对分子质量不变时,证明达到平衡状态,故C不符合题意;

D.反应物的质量随反应的进行发生变化,则其不变时,证明达到平衡状态,故D不符合题意;

故选A。

3.A

【详解】①单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2,反应进行的方向相反,且物质的量的变化量之比等于化学计量数之比,反应达平衡状态;

②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO,反应进行的方向相同,反应不一定达平衡状态;

③在反应进行的任意阶段,用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比都等于2∶2∶1,则反应不一定达平衡状态;

④混合气体的颜色不再改变时,NO2的浓度不变,反应达平衡状态;

⑤混合气体的质量和体积都不变,则密度始终不变,所以密度不再改变时,反应不一定达平衡状态;

⑥混合气体的压强不再改变时,各物质的浓度不再发生改变,则反应达平衡状态;

⑦混合气体的平均相对分子质量不再改变时,混合气的物质的量不变,则反应达平衡状态;

综合以上分析,①④⑥⑦达平衡状态,故选A。

4.A

【分析】由图可知,2min后D的物质的量为0.8mol且不再改变,反应达到平衡状态,可列三段式:,据此回答。

【详解】A.根据分析可知,到达平衡时C的物质的量浓度为=0.8 mol·L-1,A正确;

B.根据三段式可知,反应过程中A和B的转化率都为40%,转化率之比为1∶1,B错误;

C.平衡时体系的压强与开始时体系的压强之比为,C错误;

D.D为固体,不能用单位时间内浓度的变化率来表示反应速率,D错误;

故选A。

5.C

【详解】A.粉末状碳酸钙固体与盐酸反应,生成二氧化碳的量不变,但接触面积增大、反应速率加快,时间减少,而曲线甲用时小,则曲线甲表示的是粉末状碳酸钙固体与盐酸反应,故A正确;

B.碳酸钙与盐酸反应放热,升高温度加快反应速率,则反应开始时,温度对反应速率的影响起主要作用,导致0-t1内的反应速率逐渐增大,随着反应的进行,浓度降低起主要作用,反应速率才不断降低,故B错误;

C.由题意,v=,可知,t2-t3的速率v(CO2)=mL·s-1,故C正确;

D.探究反应速率的影响因素时,只控制一个变量,则为研究不同状态(块状、粉末状)碳酸钙固体与盐酸反应的反应速率,两次实验所取碳酸钙固体质量一样,与足量的盐酸反应,生成二氧化碳的量相同,故D错误;

本题选C。

6.C

【详解】A.缩小容器体积增大压强,能加快反应速率,A项错误;

B.升高温度能加快反应速率,B项错误;

C.使用恰当的催化剂能加快反应速率,C项正确;

D.由于该反应是可逆反应,0.4与0.2充分反应,生成的少于0.4,D项错误;

故答案为:C。

7.B

【详解】A.燃烧属于放热反应,故不选A;

B.灼烧分解为CaO和CO2,属于吸热反应,故选B;

C.雪熔化是吸热过程,不是化学变化,所以不是吸热反应,故不选C;

D.火药爆炸是放热反应,故不选D;

选B。

8.C

【详解】A.根据和H2O反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,可知1mol转移1mol电子,n()==0.1mol,因此转移的电子数目为0.1NA,A项错误;

B.和的反应是可逆反应,与充分反应生成的HI小于2mol,转移的电子数小于2NA,B项错误;

C.中含有2个电子,标准状况下,的物质的量为=0.5mol,所含电子数为,C项正确;

D.胶体粒子是大量氢氧化铁的聚集体,所以含0.1mol FeCl3溶质的溶液形成胶体后,胶体粒子小于0.1mol,D项错误;

故选C。

9.B

【详解】A.由图示分析可知,Zn为负极,失去电子,发生氧化反应,即负极的电极反应为,故A正确;

B.电子从锌片经导线流向铜片,而不能经水果流向铜片,故B错误;

C.由表中的数据分析可知不同的水果以及同种水果间距离的不同,则电流的大小也不同,所以水果种类和电极间距离对电流的大小均有影响,故C正确;

D.石墨和铜的导电率不同,若用石墨电极代替铜片进行实验,电流数值会发生变化;故D正确;

故答案选B。

10.D

【分析】经2min后测得D的浓度为0.5mol/L,v(D)= =0.25mol L-1 min-1,C表示的平均速率v(C)=0.25mol L-1 min-1,由速率之比等于化学计量数之比可知,x=2,设A、B的起始物质的量均为n,生成D为2L×0.5mol/L=1mol,结合三段式分析解答。

【详解】经2min后测得D的浓度为0.5mol/L,v(D)==0.25mol L-1 min-1,C表示的平均速率v(C)=0.25mol L-1 min-1,由速率之比等于化学计量数之比可知,x=2,设A、B的起始物质的量均为n mol,生成D为2L×0.5mol/L=1mol,则

c(A)∶c(B)=3∶5,则=,解得n=3。

A.v(B)==0.125 mol L-1 min-1,故A正确;

B.由上述分析可知,x=2,故B正确;

C.2min时,A的物质的量为3mol-1.5mol=1.5mol,故C正确;

D.2min时,A的转化率为×100%=50%,故的D错误;

故选D。

11.(1)X、Y、Z的最外层电子数分别是3、2、1;电离能相差很大时,较小的电离能即为其最外层电子全失去时的电离能,从而确定其最外层电子数

(2)3s23p1

(3) Na>Mg>Al Na+>Mg2+>Al3+

(4) ⅥA

(5) Mg—2e—=Mg2+ 2H++2e—=H2↑

【详解】(1)由表格数据可知,X元素第三、四电离能差距很大说明原子的原子最外层电子数为3,则X为Al元素;Y元素的第二、三电离能差距很大说明原子的原子最外层电子数为2,则Y为Mg元素;Z元素的第一电离能和第二电离能相对差距很大说明原子的原子最外层电子数为1,则X为Na元素,故答案为:X、Y、Z的最外层电子数分别是3、2、1;电离能相差很大时,较小的电离能即为其最外层电子全失去时的电离能,从而确定其最外层电子数;

(2)铝元素的原子序数为13,基态原子的价电子排布式为3s23p1,故答案为:3s23p1;

(3)同周期元素,从左到右原子半径依次减小,则原子半径由大到小顺序为Na>Mg>Al;电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,则离子半径由大到小顺序为Na+>Mg2+>Al3+,故答案为: Na>Mg>Al; Na+>Mg2+>Al3+;

(4)由化合价代数和为0可知,MgD中D元素为位于元素周期表第三周期ⅥA族的硫元素;硫化镁是只含有离子键的离子化合物,表示硫化镁形成过程的电子式为,故答案为:ⅥA;;

(5)镁、石墨电极在稀硫酸中构成原电池,镁是原电池的负极,失去电子发生氧化反应生成镁离子,电极反应式为Mg—2e—=Mg2+,石墨电极为正极,氢离子在正极得到电子发生还原反应生成氢气,故答案为:Mg—2e—=Mg2+;2H++2e—=H2↑。

12.(1) Fe 0.5 mol·L-1硫酸 Fe 2 mol·L-1硫酸

(2)时间

(3)温度

(4) 高或低 快或慢

【详解】(1)铜不与稀硫酸反应,钠与酸的反应太剧烈,因此选择铁与硫酸反应,18.4mol/L的硫酸是浓硫酸,铁会在浓硫酸中钝化,则此装置进行定量实验,应选用的上述实验药品是Fe、0.5 mol·L-1硫酸和Fe、2 mol·L-1硫酸,只控制硫酸的浓度不同;

(2)测定的实验数据是气体从反应开始到推动活塞达到30 mL刻度时的时间;

(3)此实验忽视了影响反应速率的其他因素是温度对反应速率的影响,因金属与酸反应为放热反应;

(4)实验得到的结论应该是硫酸的浓度越高,反应速率越快。

13.(1)镁条上产生大量气泡,镁条逐渐溶解,烧杯中析出白色固体(或溶液变浑浊)

(2)镁与盐酸反应属于放热反应,而Ca(OH)2的溶解度随着温度的升高而减小,因此析出白色的Ca(OH)2固体

(3)Mg+2H+=Mg2++H2↑

(4) 烧杯中液体放出气泡的速率逐渐加快 气体的溶解度随着温度的升高而减小

【分析】活泼金属镁和盐酸反应生成氢气,反应为放热反应,温度升高氢氧化钙溶解度减小,导致饱和石灰水变浑浊;

【详解】(1)由分析可知,镁条上产生大量气泡,镁条逐渐溶解,烧杯中析出白色固体(或溶液变浑浊);

(2)镁与盐酸反应属于放热反应,而Ca(OH)2的溶解度随着温度的升高而减小,因此析出白色的Ca(OH)2固体;

(3)金属镁和盐酸反应生成氢气和氯化镁,反应为Mg+2H+=Mg2++H2↑;

(4)气体的溶解度随着温度的升高而减小,反应升高温度导致二氧化碳气体逸出速率加快,故现象为:烧杯中液体放出气泡的速率逐渐加快。

14.(1) 负极 得到 a→b

(2) 化学能 吸收

(3) 0.125 否 > 减小 ac

【详解】(1)在放电过程中,电极a上水失去电子发生氧化反应生成氧气,为负极;;CO2得到电子发生还原反应生成甲酸,为正极;电池内部阳离子移向正极,则H+的移动方向为a→b,故答案为:负极;得到;a→b;

(2)①由图可知,上述过程中,利用太阳能将二氧化碳转化为一氧化碳,故能量的变化形式是由太阳能转化为化学能,故答案为:化学能;

②由图可知,2molCO2断键吸收的能量为3196 kJ,形成2molCO和1molO2则要放出的能量为2640kJ,则说明反应物断键所需要吸收的能量大于生成物形成化学键所需要放出的能量,故利用TiO2催化剂分解CO2时需要吸收能量,故答案为:吸收;

(3)①由图可知,在0 2min内CO2的物质的量变化量为△n=0.50mol,则, 故答案为:0.125;

②2min后CO2、CH3OH物质的量仍在变化,反应仍在进行,故反应没有达到平衡;4min时反应没达到平衡,且CH3OH的物质的量不断变大,CO2的物质的量不断变小,反应仍是向正反应方向进行,故正反应速率>逆反应速率;6min时,反应到达平衡,将容器的容积变为3L,即容积增大,则反应物和生成物的浓度减少,反应速率减小;故答案为:否;>;减小;

③a.当各气体的浓度不再改变时,平衡不再移动,该反应已达平衡状态,故a正确;

b.该反应始终存在n(CO2):n(H2):n(CH3OH):n(H2O)=1:3:1:1,故无法判断反应达到平衡,故b错误;

c.由表可知,2min之后继续生成甲醇,则反应正向进行,故2min时,CH3OH的生成速率大于6min时CH3OH的分解速率,故c正确;

d.此反应是可逆反应,不可能将CO2完全转化,故d错误;

故答案为:ac。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第五章 化工生产中的重要非金属元素

- 第一节 硫及其化合物

- 第二节 氮及其化合物

- 第三节 无机非金属材料

- 实验活动4 用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子

- 实验活动5 不同价态含硫物质的转化

- 第六章 化学反应与能量

- 第一节 化学反应与能量变化

- 第二节 化学反应的速率与限度

- 实验活动6 化学能转化成电能

- 实验活动7 化学反应速率的影响因素

- 第七章 有机化合物

- 第一节 认识有机化合物

- 第二节 乙烯与有机高分子材料

- 第三节 乙醇与乙酸

- 第四节 基本营养物质

- 实验活动8 搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点

- 实验活动9 乙醇、乙酸的主要性质

- 第八章 化学与可持续发展

- 第一节 自然资源的开发利用

- 第二节 化学品的合理使用

- 第三节 环境保护与绿色化学