高中语文北师大版必修二1.3《致橡树》课件(36张)

文档属性

| 名称 | 高中语文北师大版必修二1.3《致橡树》课件(36张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-20 09:36:28 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。 舒婷《致橡树》 朦胧诗派简介

舒婷是朦胧诗派的代表人物之一。

文革结束后,七十年代末到八十年代初,体现诗歌创作实绩的主要是两个诗人群体,一是“复出诗人”,一是“朦胧诗”诗人。

朦胧诗,作为一个独特的诗学概念,它指称的是以北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼、芒克、方含、食指、多多、梁小斌等为代表的一代"文革"中成长的青年诗人的具有探索性的新诗潮。 就其发展过程而言,最早可溯源到“文革”时期60年代末知识青年“上山下乡”运动。当时许多知识青年普遍怀有一种模糊而又强烈的情绪:不解、怀疑、愤怒、无奈、对抗等交织在一起,一种被抛弃的失落感以及对幻灭了的理想的沮丧和坚执,对失去家园的牵系等,成了这一代人的主导情绪和情感基调。

朦胧诗孕育于这一时期“地下文学” 。最有名的是“白洋淀诗派”,是北京下放到白洋淀的学生,在那里写诗、读书、讨论诗歌问题,形成了“地下文学”(秘密、半秘密状态)。他们在"文革"中就已经开始了新的探索,他们的诗以手抄形式流传。

朦胧诗作为一种新诗潮,一开始便呈现出与传统诗歌不同的审美特征。

内容上: 对人的自我价值的重新确认,对人道主义和人性复归的呼唤,对人的自由心灵奥秘的探索构成了朦胧诗的思想核心。舒婷以搁浅的船概括一代人的悲剧命运(《船》);梁小斌以一把钥匙的丢失来象征理想的失落(《中国,我的钥匙丢了》)。

诗人在觉醒与叛逆、迷悯与清醒、痛苦与庄严、失落与寻找、追悔与重建的感伤诗情中试图建构一个新的诗学主题。 艺术上:朦胧诗对传统诗歌艺术规范的变革和反叛,为诗歌创作提供了新鲜的审美经验。意象化、象征化和立体化,是朦胧诗艺术表现上的重要特征。

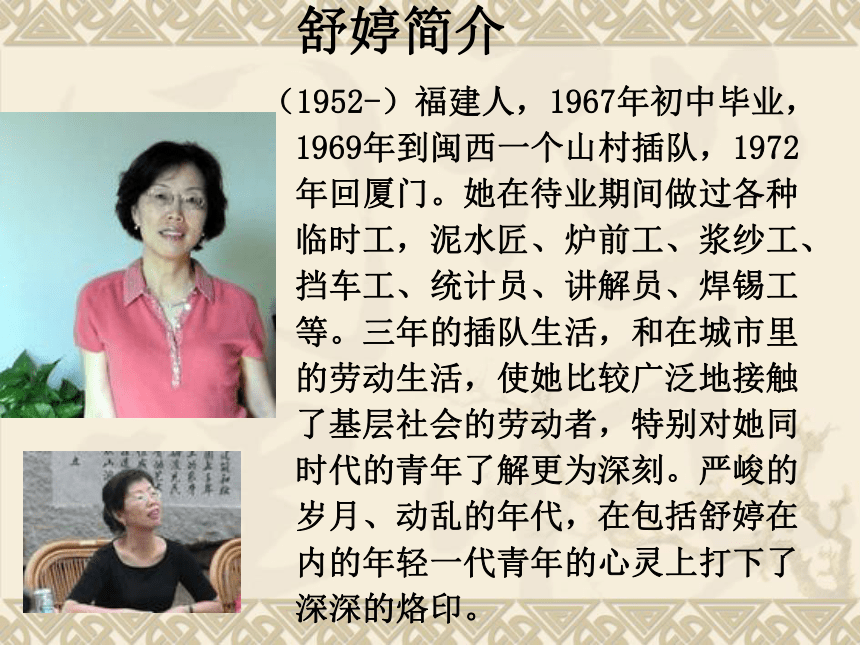

朦胧诗高扬主体意识,以意象化方式追求主观真实而摒弃客观再现,意象的瞬间撞击和组合、语言的变形与隐喻构成整体象征,使诗的内涵具有多义性。朦胧诗意味着中国现代主义诗歌探索的再出发,意味着诗坛恢复了与世界现代诗坛的某些联系。 舒婷简介(1952-)福建人,1967年初中毕业,1969年到闽西一个山村插队,1972年回厦门。她在待业期间做过各种临时工,泥水匠、炉前工、浆纱工、挡车工、统计员、讲解员、焊锡工等。三年的插队生活,和在城市里的劳动生活,使她比较广泛地接触了基层社会的劳动者,特别对她同时代的青年了解更为深刻。严峻的岁月、动乱的年代,在包括舒婷在内的年轻一代青年的心灵上打下了深深的烙印。 舒婷用自己敏锐的目光,用自己独特的感受,用诗的形式写当代青年的痛苦、迷惘、觉醒、追求、欢乐和奋进,因此她的诗很受青年欢迎。

舒婷1971年开始写一些抒情诗,曾在知青中传抄。1977后她的诗陆续在报刊上发表,引起了诗坛的注目和争论。1980年她被调到福建省文联工作。1982年由上海文艺出版社出版的诗集《双桅船》获中国作家协会第一届全国优秀诗集一等奖。

主要著作有诗集《双桅船》、《会唱歌的鸢尾花》、《始祖鸟》,散文集《心烟》、《真水无香》等。 舒婷崛起于20世纪70年代末的中国诗坛,她和同代人北岛、顾城、梁小斌等以迥异于前人的诗风,在中国诗坛上掀起了一股“朦胧诗”大潮。其作品《致橡树》是朦胧诗潮的代表作之一。

舒婷的诗大多是抒情短诗。她的诗情真意切,委婉动人,有独特的感受和鲜明的个性;在艺术表现手法上也有新的探索:喜欢用一些新奇的比喻构成鲜明、奇特的意象来表达人们心灵深处波动的思想情绪,并把这种难以言传的情丝化作可以感触的氛围和形象。

《致橡树》主题情感 《致橡树》是朦胧诗潮的代表作之一,创作于1977年3月,是文革后最早的爱情诗。她从女性的独特视角出发,以其细腻和深刻表达着批判与建设的双重主题:

对传统爱情观念进行反思与批判,试图建立一种新型爱情观,代表着中国新时代的女性的“人”的意识的觉醒。

http://yc.5sing.com/421196.html (丁建华朗诵)

http://www.tudou.com/programs/view/tb43sPCbdRk/ 《致橡树》热情而坦城地歌唱了诗人的人格理想,比肩而立,各自以独立的姿态深情相对的橡树和木棉,可以说是我国爱情诗中一组品格崭新的象征形象。

这组形象的树立,不仅否定了老旧的“青藤缠树”、“夫贵妻荣”式的以人身依附为根基的两性关系,同时,也超越了牺牲自我、只注重于相互给予的互爱原则,它完美地体现了富于人文精神的现代性爱品格:真诚、高尚的互爱应以不舍弃各自独立的位置与人格为前提。 借用一系列自然物进行象征类比,对攀附(凌霄花)和单方面奉献(小鸟)这两种以一方的压抑、萎缩和牺牲为爱的前提的爱情观作了深刻的否定,这正是以对立的价值面对现代爱情理想构成的深刻有力的反衬。

然后正面抒写理想的爱情观:爱情的双方在人格上完全平等,既保持各自的独立个性,又互相支持,携手并进;写真正的爱情就应该既爱双方的人品,也爱他的理想。

这首诗不仅仅在于宣誓了一种爱情观念,重要的是借此表达了一种对人格独立与尊严的肯定。 在艺术表现上:

(一)诗歌采用了内心独白的抒情方式,便于坦诚、开朗地直抒诗人的心灵世界。

(二)以整体象征的手法构造意象,使得哲理性很强的思想、意念得以在亲切可感的形象中生发、诗化。

橡树是高大威仪的,有魅力的,有深度的,并且有着丰富的内涵,是男性的象征。

凌霄花,攀援附庸的象征。

小鸟,一厢情愿的象征。

山峰,是衬托大树的象征

木棉,既高大挺拔独立,又美丽绚烂

诗歌以新奇瑰丽的意象表达了诗人心中理想的爱情观。

(三)诗歌大量采用整齐匀称的语言形式,在行上宽泛对应。既有古典诗歌的整齐划一,又有新诗的自由奔放,表现了诗人既继承传统又不拘泥于传统的诗风。 小结:

诗人以橡树为对象表达了爱情的热烈、诚挚和坚贞。诗中的橡树不是一个具体的对象,而是诗人理想中的情人象征。因此,这首诗一定程度上不是单纯倾诉自己的热烈爱情,而是要表达一种爱情的理想和信念,通过亲切具体的形象来发挥,颇有古人托物言志的意味。

海 子 《春暖 花开》

一、海子简介 海子原名査海生,生于1964年,在农村长大。1979年15岁时考入北京大学法律系,大学期间开始诗歌创作。1983年自北大毕业后分配至北京中国政法大学哲学教研室工作。1989年3月26日在山海关卧轨自杀,年仅25岁。在诗人短暂的生命里,保持了一颗圣洁的心。他曾长期不被世人理解,但他是中国70年代新文学史中一位全力冲击文学与生命极限的诗人。

海子遗言

我是中国政法大学哲学教研室教师,我叫查海生,我的死与任何人无关。 海子 西川在《死亡后记》一文中对海子自杀原因进行了考察。

(1)自杀情结。

海子是一个有自杀情结的人 , 他曾于 1986年自杀未遂。在海子的大量诗作中 ,也可以找到海子自杀的精神线索。他在诗中反复、具体地谈到死亡——死亡与农业、死亡与泥土、死亡与天堂 、以及鲜血、头盖骨、尸体等等。甚至 ,海子还与其友人谈过自杀的方式。海子在死亡意象、死亡幻像、死亡话题中沉浸太深了 , 这一切对海子形成了一种巨大的暗示,并使得他最终不可控制地朝自身的黑暗陷落。 (2)性格因素。他纯洁、简单、偏执、倔强、敏感、爱干净 ,有时有点伤感,有时沉浸在痛苦之中不能自拔,对理想爱情执着。

(3)生活方式。海子的生活相当封闭。简单枯燥的生活害了海子,使他对人世间的温情和生之乐趣感受少了。

(4)荣誉问题。和所有中国现当代诗人一样,海子面临着两方面的阻力。一方面是社会中某些人对诗人的不信任 ,以及某些守旧文学对于先锋文学的抵抗。另一方面是受到压制的先锋文学界内部的互不信任、互不理解、互相排斥。海子曾受过不少的诽谤和攻击。

(5)气功问题。练气功练出了身体上的一些问题 ,出现幻听、幻觉等 , 影响了他的写作 ,破坏了他的心情,这对于一个视写作为自己生命的人来说 , 是一个灾难性的打击。

(6)自杀导火索。海子的不如意的爱情生活或许是导致海子自杀的一个重要原因。

(7)写作方式与写作理想。海子那一种燃烧自己青春激情方式的写作,或许是把他自己推进这个在写作与生活之间没有任何距离的黑洞里去的。

海子1982年开始诗歌创作,当时即被称为“北大三诗人”之一。1984年创作成名作《亚洲铜》和《阿尔的太阳》,第一次使用“海子”作为笔名。从1982年1989年不到7年的时间里,海子用超乎寻常的热情和勤奋,才华横溢地创作了近200万字的作品,结集出版了《土地》、《海子、骆一禾作品集》、《海子的诗》、《海子诗全编》等。 海子在创作初期受朦胧诗人江河,特别是杨炼的影响,形成了诗歌创作的方向之一“史诗”的创作。这些长诗创作,虽然评论界对其有不同的看法,但无论其宏深的文化背景、宏大的艺术结构,还是其鲜活的奇崛的语言,都显示了海子的诗歌天才。

但受到读者普遍欢迎的是海子的抒情短诗。这些抒情短诗涉及的范围极为广泛,最为触目惊心的是海子对生命存在的那种锥心泣血的体验和对太阳、河流、草原、大地、历史这些本原意象的痴迷。 因其诗歌的杰出成绩,海子1986年获北京大学第一届艺术节五四文学大奖赛特别奖;1988年获第三届《十月》文学奖荣誉奖;2001年4月28日荣获中国文学最高奖项之一——第三届“人民文学奖诗歌奖”。二、作品解读http://www.tudou.com/programs/view/u6mcNIc0w-M/

提问:你为什么喜欢这首诗?

讨论:面朝大海、春暖花开的意象寓意着什么?

《面朝大海,春暖花开》写于1989年1月13日。

这首诗共三节,第一节虚构了诗人理想中的“幸福的人”的生活图景:既有诗人向往的平凡生活的内容(关心粮食和蔬菜),又保持了自由、闲散的生活风格(喂马,劈柴,周游世界),更关键地在于它的清静与独立——独立于社会人群的边缘(面朝大海,春暖花开)。这种幸福是现实与理想、物质与精神的完美统一,属于未来,属于幻想。 第二、三节由描绘景象转为抒发情感,诗人由已及人,表达了对亲情友情的珍惜,情感涉及面次第展开,胸襟逐渐开阔,尤其诗歌第三节对“陌生人”的三“愿”中,最后的“愿你在尘世获得幸福”,在全诗中起着总括的作用,博爱之情溢于言外。 然而诗歌至此,情感突然发生逆转,“我只愿面朝大海,春暖花开”,犹言尘世的幸福与诗人无关,显示出诗人矛盾心理状态:刚对世人表露赤诚心怀,很快转过身,面朝大海,背对众人;在人生观、价值观上既肯定世俗生活,不甘堕入尘世成为俗人。 有人这样评论,我很赞同。

这首诗表面的轻松欢快与实际内涵之间产生了某种分离。也许,正是从这首诗中,我们得以窥见诗人最后的生存思考。这个用心灵歌唱着的诗人,一直都在渴望倾听远离尘嚣的美丽回音,他与世俗的生活相隔遥远,甚而一生都在企图摆脱尘世的羁绊与牵累。

《面朝大海,春暖花开》难得流露的纯真明快,并不能表明诗人已走出困惑 ,对生存意义和终极价值的追寻以及随后坠入的怀疑已成为诗人无法摆脱的困境。 三、艺术表现

1、意象丰富、开阔、深远 ,意蕴丰厚。

2、语言质朴本真、清新明朗。

3、格式工整而富于变化

第一章:以两个“从明天起”对称引出幸福,明确点题。

第二章:以一个“从明天起”暗合第一章的幸福体验,以写信来阐释幸福,句法不是对称,而是以“幸福——幸福的闪电”进行内在的勾连。

第三章:句法采用的是排比(三个愿你)布篇,富有气势。

舒婷是朦胧诗派的代表人物之一。

文革结束后,七十年代末到八十年代初,体现诗歌创作实绩的主要是两个诗人群体,一是“复出诗人”,一是“朦胧诗”诗人。

朦胧诗,作为一个独特的诗学概念,它指称的是以北岛、舒婷、顾城、江河、杨炼、芒克、方含、食指、多多、梁小斌等为代表的一代"文革"中成长的青年诗人的具有探索性的新诗潮。 就其发展过程而言,最早可溯源到“文革”时期60年代末知识青年“上山下乡”运动。当时许多知识青年普遍怀有一种模糊而又强烈的情绪:不解、怀疑、愤怒、无奈、对抗等交织在一起,一种被抛弃的失落感以及对幻灭了的理想的沮丧和坚执,对失去家园的牵系等,成了这一代人的主导情绪和情感基调。

朦胧诗孕育于这一时期“地下文学” 。最有名的是“白洋淀诗派”,是北京下放到白洋淀的学生,在那里写诗、读书、讨论诗歌问题,形成了“地下文学”(秘密、半秘密状态)。他们在"文革"中就已经开始了新的探索,他们的诗以手抄形式流传。

朦胧诗作为一种新诗潮,一开始便呈现出与传统诗歌不同的审美特征。

内容上: 对人的自我价值的重新确认,对人道主义和人性复归的呼唤,对人的自由心灵奥秘的探索构成了朦胧诗的思想核心。舒婷以搁浅的船概括一代人的悲剧命运(《船》);梁小斌以一把钥匙的丢失来象征理想的失落(《中国,我的钥匙丢了》)。

诗人在觉醒与叛逆、迷悯与清醒、痛苦与庄严、失落与寻找、追悔与重建的感伤诗情中试图建构一个新的诗学主题。 艺术上:朦胧诗对传统诗歌艺术规范的变革和反叛,为诗歌创作提供了新鲜的审美经验。意象化、象征化和立体化,是朦胧诗艺术表现上的重要特征。

朦胧诗高扬主体意识,以意象化方式追求主观真实而摒弃客观再现,意象的瞬间撞击和组合、语言的变形与隐喻构成整体象征,使诗的内涵具有多义性。朦胧诗意味着中国现代主义诗歌探索的再出发,意味着诗坛恢复了与世界现代诗坛的某些联系。 舒婷简介(1952-)福建人,1967年初中毕业,1969年到闽西一个山村插队,1972年回厦门。她在待业期间做过各种临时工,泥水匠、炉前工、浆纱工、挡车工、统计员、讲解员、焊锡工等。三年的插队生活,和在城市里的劳动生活,使她比较广泛地接触了基层社会的劳动者,特别对她同时代的青年了解更为深刻。严峻的岁月、动乱的年代,在包括舒婷在内的年轻一代青年的心灵上打下了深深的烙印。 舒婷用自己敏锐的目光,用自己独特的感受,用诗的形式写当代青年的痛苦、迷惘、觉醒、追求、欢乐和奋进,因此她的诗很受青年欢迎。

舒婷1971年开始写一些抒情诗,曾在知青中传抄。1977后她的诗陆续在报刊上发表,引起了诗坛的注目和争论。1980年她被调到福建省文联工作。1982年由上海文艺出版社出版的诗集《双桅船》获中国作家协会第一届全国优秀诗集一等奖。

主要著作有诗集《双桅船》、《会唱歌的鸢尾花》、《始祖鸟》,散文集《心烟》、《真水无香》等。 舒婷崛起于20世纪70年代末的中国诗坛,她和同代人北岛、顾城、梁小斌等以迥异于前人的诗风,在中国诗坛上掀起了一股“朦胧诗”大潮。其作品《致橡树》是朦胧诗潮的代表作之一。

舒婷的诗大多是抒情短诗。她的诗情真意切,委婉动人,有独特的感受和鲜明的个性;在艺术表现手法上也有新的探索:喜欢用一些新奇的比喻构成鲜明、奇特的意象来表达人们心灵深处波动的思想情绪,并把这种难以言传的情丝化作可以感触的氛围和形象。

《致橡树》主题情感 《致橡树》是朦胧诗潮的代表作之一,创作于1977年3月,是文革后最早的爱情诗。她从女性的独特视角出发,以其细腻和深刻表达着批判与建设的双重主题:

对传统爱情观念进行反思与批判,试图建立一种新型爱情观,代表着中国新时代的女性的“人”的意识的觉醒。

http://yc.5sing.com/421196.html (丁建华朗诵)

http://www.tudou.com/programs/view/tb43sPCbdRk/ 《致橡树》热情而坦城地歌唱了诗人的人格理想,比肩而立,各自以独立的姿态深情相对的橡树和木棉,可以说是我国爱情诗中一组品格崭新的象征形象。

这组形象的树立,不仅否定了老旧的“青藤缠树”、“夫贵妻荣”式的以人身依附为根基的两性关系,同时,也超越了牺牲自我、只注重于相互给予的互爱原则,它完美地体现了富于人文精神的现代性爱品格:真诚、高尚的互爱应以不舍弃各自独立的位置与人格为前提。 借用一系列自然物进行象征类比,对攀附(凌霄花)和单方面奉献(小鸟)这两种以一方的压抑、萎缩和牺牲为爱的前提的爱情观作了深刻的否定,这正是以对立的价值面对现代爱情理想构成的深刻有力的反衬。

然后正面抒写理想的爱情观:爱情的双方在人格上完全平等,既保持各自的独立个性,又互相支持,携手并进;写真正的爱情就应该既爱双方的人品,也爱他的理想。

这首诗不仅仅在于宣誓了一种爱情观念,重要的是借此表达了一种对人格独立与尊严的肯定。 在艺术表现上:

(一)诗歌采用了内心独白的抒情方式,便于坦诚、开朗地直抒诗人的心灵世界。

(二)以整体象征的手法构造意象,使得哲理性很强的思想、意念得以在亲切可感的形象中生发、诗化。

橡树是高大威仪的,有魅力的,有深度的,并且有着丰富的内涵,是男性的象征。

凌霄花,攀援附庸的象征。

小鸟,一厢情愿的象征。

山峰,是衬托大树的象征

木棉,既高大挺拔独立,又美丽绚烂

诗歌以新奇瑰丽的意象表达了诗人心中理想的爱情观。

(三)诗歌大量采用整齐匀称的语言形式,在行上宽泛对应。既有古典诗歌的整齐划一,又有新诗的自由奔放,表现了诗人既继承传统又不拘泥于传统的诗风。 小结:

诗人以橡树为对象表达了爱情的热烈、诚挚和坚贞。诗中的橡树不是一个具体的对象,而是诗人理想中的情人象征。因此,这首诗一定程度上不是单纯倾诉自己的热烈爱情,而是要表达一种爱情的理想和信念,通过亲切具体的形象来发挥,颇有古人托物言志的意味。

海 子 《春暖 花开》

一、海子简介 海子原名査海生,生于1964年,在农村长大。1979年15岁时考入北京大学法律系,大学期间开始诗歌创作。1983年自北大毕业后分配至北京中国政法大学哲学教研室工作。1989年3月26日在山海关卧轨自杀,年仅25岁。在诗人短暂的生命里,保持了一颗圣洁的心。他曾长期不被世人理解,但他是中国70年代新文学史中一位全力冲击文学与生命极限的诗人。

海子遗言

我是中国政法大学哲学教研室教师,我叫查海生,我的死与任何人无关。 海子 西川在《死亡后记》一文中对海子自杀原因进行了考察。

(1)自杀情结。

海子是一个有自杀情结的人 , 他曾于 1986年自杀未遂。在海子的大量诗作中 ,也可以找到海子自杀的精神线索。他在诗中反复、具体地谈到死亡——死亡与农业、死亡与泥土、死亡与天堂 、以及鲜血、头盖骨、尸体等等。甚至 ,海子还与其友人谈过自杀的方式。海子在死亡意象、死亡幻像、死亡话题中沉浸太深了 , 这一切对海子形成了一种巨大的暗示,并使得他最终不可控制地朝自身的黑暗陷落。 (2)性格因素。他纯洁、简单、偏执、倔强、敏感、爱干净 ,有时有点伤感,有时沉浸在痛苦之中不能自拔,对理想爱情执着。

(3)生活方式。海子的生活相当封闭。简单枯燥的生活害了海子,使他对人世间的温情和生之乐趣感受少了。

(4)荣誉问题。和所有中国现当代诗人一样,海子面临着两方面的阻力。一方面是社会中某些人对诗人的不信任 ,以及某些守旧文学对于先锋文学的抵抗。另一方面是受到压制的先锋文学界内部的互不信任、互不理解、互相排斥。海子曾受过不少的诽谤和攻击。

(5)气功问题。练气功练出了身体上的一些问题 ,出现幻听、幻觉等 , 影响了他的写作 ,破坏了他的心情,这对于一个视写作为自己生命的人来说 , 是一个灾难性的打击。

(6)自杀导火索。海子的不如意的爱情生活或许是导致海子自杀的一个重要原因。

(7)写作方式与写作理想。海子那一种燃烧自己青春激情方式的写作,或许是把他自己推进这个在写作与生活之间没有任何距离的黑洞里去的。

海子1982年开始诗歌创作,当时即被称为“北大三诗人”之一。1984年创作成名作《亚洲铜》和《阿尔的太阳》,第一次使用“海子”作为笔名。从1982年1989年不到7年的时间里,海子用超乎寻常的热情和勤奋,才华横溢地创作了近200万字的作品,结集出版了《土地》、《海子、骆一禾作品集》、《海子的诗》、《海子诗全编》等。 海子在创作初期受朦胧诗人江河,特别是杨炼的影响,形成了诗歌创作的方向之一“史诗”的创作。这些长诗创作,虽然评论界对其有不同的看法,但无论其宏深的文化背景、宏大的艺术结构,还是其鲜活的奇崛的语言,都显示了海子的诗歌天才。

但受到读者普遍欢迎的是海子的抒情短诗。这些抒情短诗涉及的范围极为广泛,最为触目惊心的是海子对生命存在的那种锥心泣血的体验和对太阳、河流、草原、大地、历史这些本原意象的痴迷。 因其诗歌的杰出成绩,海子1986年获北京大学第一届艺术节五四文学大奖赛特别奖;1988年获第三届《十月》文学奖荣誉奖;2001年4月28日荣获中国文学最高奖项之一——第三届“人民文学奖诗歌奖”。二、作品解读http://www.tudou.com/programs/view/u6mcNIc0w-M/

提问:你为什么喜欢这首诗?

讨论:面朝大海、春暖花开的意象寓意着什么?

《面朝大海,春暖花开》写于1989年1月13日。

这首诗共三节,第一节虚构了诗人理想中的“幸福的人”的生活图景:既有诗人向往的平凡生活的内容(关心粮食和蔬菜),又保持了自由、闲散的生活风格(喂马,劈柴,周游世界),更关键地在于它的清静与独立——独立于社会人群的边缘(面朝大海,春暖花开)。这种幸福是现实与理想、物质与精神的完美统一,属于未来,属于幻想。 第二、三节由描绘景象转为抒发情感,诗人由已及人,表达了对亲情友情的珍惜,情感涉及面次第展开,胸襟逐渐开阔,尤其诗歌第三节对“陌生人”的三“愿”中,最后的“愿你在尘世获得幸福”,在全诗中起着总括的作用,博爱之情溢于言外。 然而诗歌至此,情感突然发生逆转,“我只愿面朝大海,春暖花开”,犹言尘世的幸福与诗人无关,显示出诗人矛盾心理状态:刚对世人表露赤诚心怀,很快转过身,面朝大海,背对众人;在人生观、价值观上既肯定世俗生活,不甘堕入尘世成为俗人。 有人这样评论,我很赞同。

这首诗表面的轻松欢快与实际内涵之间产生了某种分离。也许,正是从这首诗中,我们得以窥见诗人最后的生存思考。这个用心灵歌唱着的诗人,一直都在渴望倾听远离尘嚣的美丽回音,他与世俗的生活相隔遥远,甚而一生都在企图摆脱尘世的羁绊与牵累。

《面朝大海,春暖花开》难得流露的纯真明快,并不能表明诗人已走出困惑 ,对生存意义和终极价值的追寻以及随后坠入的怀疑已成为诗人无法摆脱的困境。 三、艺术表现

1、意象丰富、开阔、深远 ,意蕴丰厚。

2、语言质朴本真、清新明朗。

3、格式工整而富于变化

第一章:以两个“从明天起”对称引出幸福,明确点题。

第二章:以一个“从明天起”暗合第一章的幸福体验,以写信来阐释幸福,句法不是对称,而是以“幸福——幸福的闪电”进行内在的勾连。

第三章:句法采用的是排比(三个愿你)布篇,富有气势。