2023-2024学年七年级下册历史第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 单元综合训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年七年级下册历史第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 单元综合训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 542.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-22 13:51:29 | ||

图片预览

文档简介

七年级下册历史第一单元综合训练

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.6世纪末,隋朝编订户籍,统一南北币制和度量衡制度。这一系列措施的直接政治背景是( )

A.隋炀帝夺取了北周政权 B.隋文帝统一了全国

C.隋炀帝下令开凿大运河 D.隋炀帝三次征辽东

2.中国古代的选官制度经历了长期的发展演变。其中,与史书上“开皇中,明经举”“开皇末,举秀才”的记载相符的是( )

A. 禅让制 B. 察举制 C. 九品中正制 D. 科举制

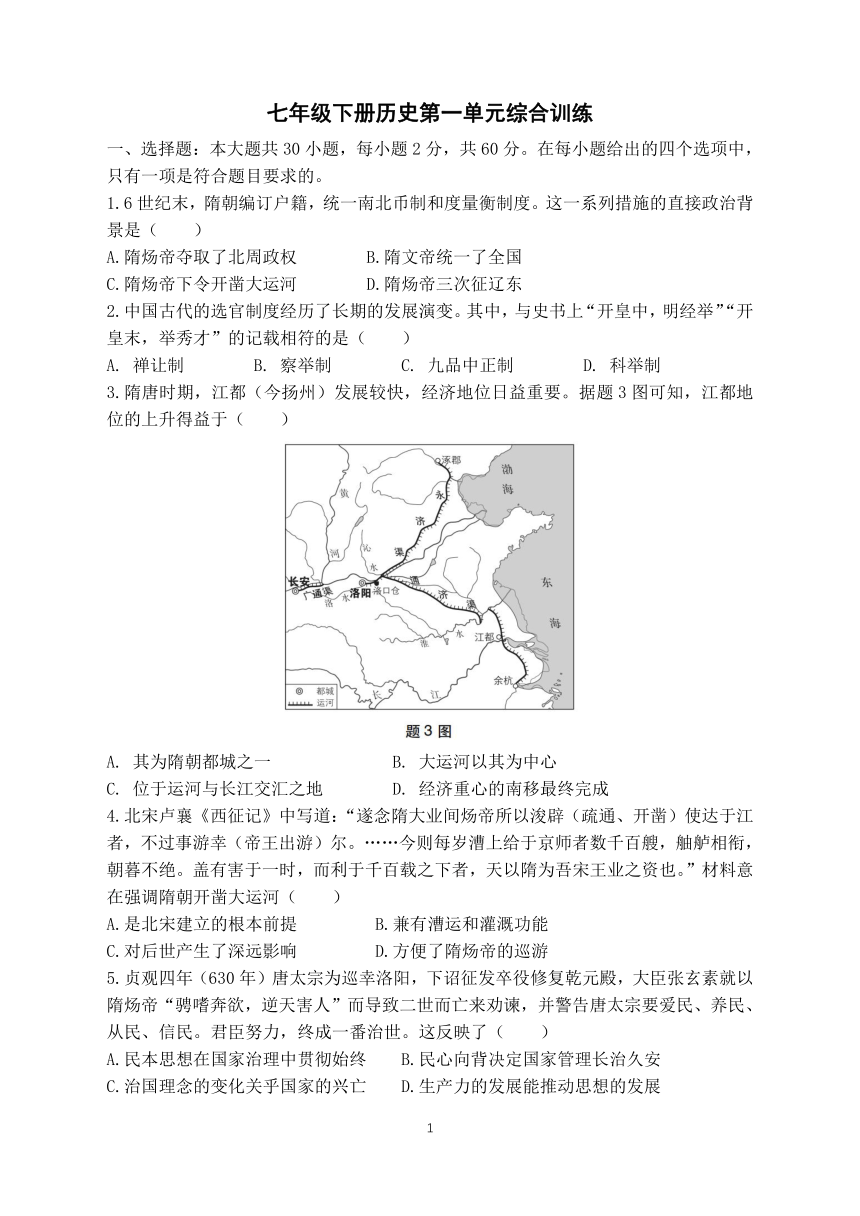

3.隋唐时期,江都(今扬州)发展较快,经济地位日益重要。据题3图可知,江都地位的上升得益于( )

A. 其为隋朝都城之一 B. 大运河以其为中心

C. 位于运河与长江交汇之地 D. 经济重心的南移最终完成

4.北宋卢襄《西征记》中写道:“遂念隋大业间炀帝所以浚辟(疏通、开凿)使达于江者,不过事游幸(帝王出游)尔。……今则每岁漕上给于京师者数千百艘,舳舻相衔,朝暮不绝。盖有害于一时,而利于千百载之下者,天以隋为吾宋王业之资也。”材料意在强调隋朝开凿大运河( )

A.是北宋建立的根本前提 B.兼有漕运和灌溉功能

C.对后世产生了深远影响 D.方便了隋炀帝的巡游

5.贞观四年(630年)唐太宗为巡幸洛阳,下诏征发卒役修复乾元殿,大臣张玄素就以隋炀帝“骋嗜奔欲,逆天害人”而导致二世而亡来劝谏,并警告唐太宗要爱民、养民、从民、信民。君臣努力,终成一番治世。这反映了( )

A.民本思想在国家治理中贯彻始终 B.民心向背决定国家管理长治久安

C.治国理念的变化关乎国家的兴亡 D.生产力的发展能推动思想的发展

6.唐朝时期,每一政令的下达,必须经过中书出令、门下审议,尚书执行的程序。然而,由于三省分工不同,观点难免有异,致使政令不能及时下达,贻误事机。为此,唐太宗创设政事堂宰相集议制度,以救其弊。这说明( )

A.三省职权分工不明确 B.三省六部制不断完善

C.三省制度强化了相权 D.尚书省职权得以扩大

7.唐朝以皇帝诏敕形式颁布的政府法令,既需皇帝画敕,又需中书、门下两省共同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性。这主要反映了唐朝( )

A. 尚书省被政事堂取代 B. 皇权被相权架空

C. 皇权受到一定程度的制约 D. 宰相权力有名无实

8.唐太宗曾下令,“诸决大辟罪(指死刑),在京者,行决之司五覆奏(意:向皇帝请示五次);在外府,刑部三覆奏”“有据法合死而情可宥(饶恕之意)者,宜录状奏”。这一政策有利于( )

A.提高司法效率 B.扩大统治基础 C.缓和社会矛盾 D.加强集体议政

9.唐太宗曾说:“夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。君能清静,百姓何得不安乐乎?”这反映了唐太宗( )

A.民贵君轻的思想 B.农业为本的思想

C.君治为本的思想 D.“先存百姓”的思想

10.据史料记载,隋唐时期创立科举制后,由朝廷直接授予举子功名官职,皇帝在用人和选官上的权力得以扩大。由于中选举子皆会聚于京师庙堂而与家族门第相对分离,官僚政治由门第至上向科第至上演进。读书人及其家族能否保持显贵人家的身份地位,一概以科举为转移。这说明隋唐以后( )

A.社会阶层的流动性明显加强 B.实现了社会各阶层的平等

C.官僚政治开始取代贵族政治 D.科举制成为唯一入仕途径

11.武则天规定,凡州县“田畴垦辟,家有余粮”,则地方官吏可得升奖,如“为政苛滥,户口流移”,则地方官要受惩罚。这项规定( )

A.有利于社会经济发展 B.改变了唐初的混乱局面

C.使国家财政收入大增 D.导致水土流失地力下降

12.“开元初,上留心理道,革去弊讹。不六、七年间,天下大理。河清海晏(指安定),物殷俗阜(指物产丰富,风俗淳厚)……”以下对材料的理解,准确的是( )

A.“上留心理道”的“上”指唐太宗 B.“革去弊讹”指武则天创立了殿试制度

C.“天下大理”局面靠残暴统治实现 D.“河清海晏”指开元年间天下太平

13.唐开元二十四年(736年),唐玄宗任命礼部侍郎(正四品下)取代吏部考功员外郎(从六品上)来主持科举考试,从而提高科举考试的地位。这说明了唐朝( )

A.士族地位提高 B.社会阶层固化 C.重视人才选拔 D.六部分工不明

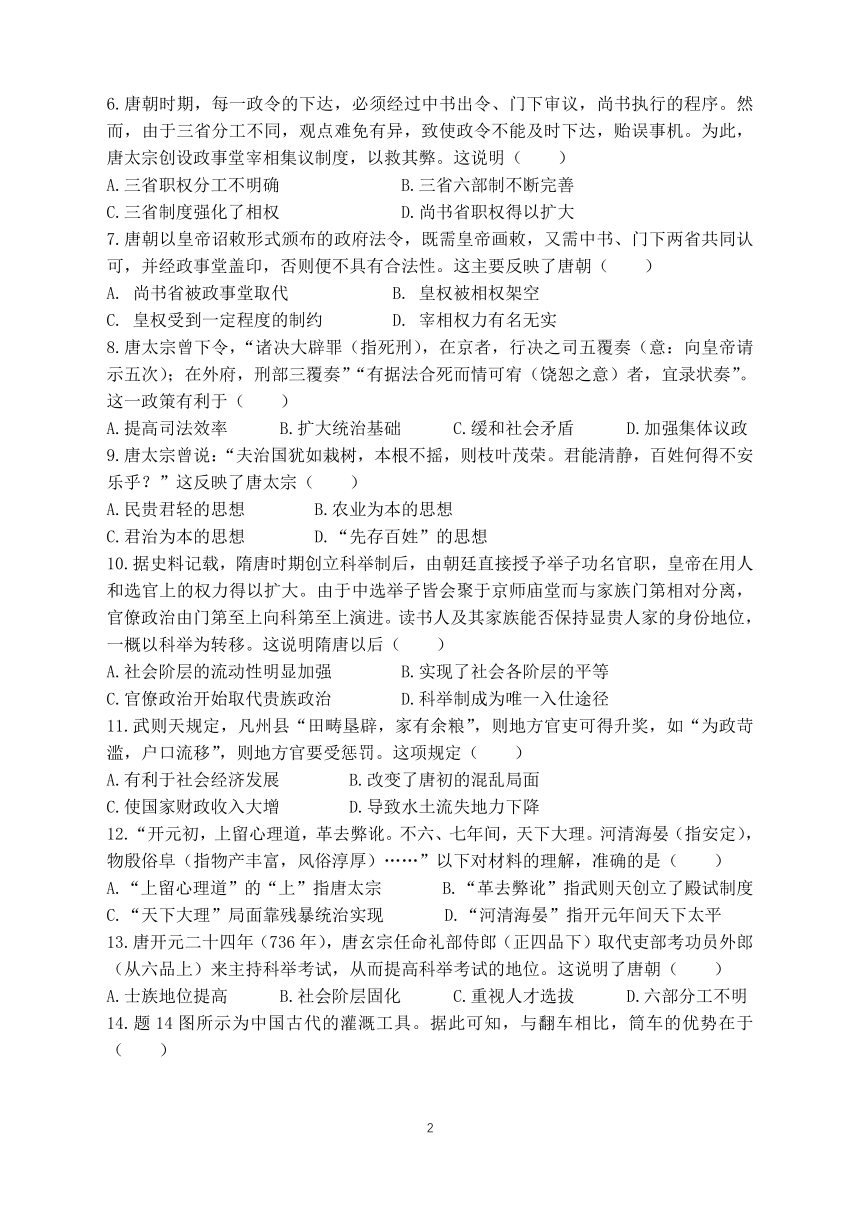

14.题14图所示为中国古代的灌溉工具。据此可知,与翻车相比,筒车的优势在于( )

A.解放了劳动力资源 B.扩大了灌溉的范围

C.灌溉与排涝相结合 D.不受地理条件限制

15.唐代诗人陆龟蒙以“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遗杯”的诗句来形容唐代的某种瓷器。陆龟蒙所赞美的瓷器是( )

A.青瓷 B.白瓷 C.唐三彩 D.冰瓷

16.唐代的都城长安,皇城位于城市正中的北部;皇城对面的南厢是百官、市民居住的地区——坊;皇城左右两厢是专门从事商业贸易的地区——市;坊与市之间有土城隔开,坊门按规定时间开启,夜晚禁绝商业活动,居民也不得外出。材料体现了唐朝( )

A.民族之间的交融 B.开放的社会风气

C.城市布局的特点 D.手工业相当繁荣

17.西汉王朝派细君公主与乌孙和亲,随带官属侍从数百人,和亲使团包含各方面人才,这些人的技艺也随之带到乌孙。唐朝文成公主入藏后,松赞干布派遣贵族子弟入长安国子学以习诗书。这表明( )

A.古代中原政权与少数民族和亲均是被迫所为

B.中原与周边少数民族地区实现了经济互补

C.和亲可能促进中原文化向少数民族地区传播

D.和亲消除了古代中原政权与少数民族贵族的矛盾

18.长安韦顼墓石椁上妇女穿戴金锦浑脱花胡帽、卷沿翻毛花胡帽以及翻领胡服与金锦小蛮靴的形象,反映出盛唐的服装样式。出现这一现象的主要原因是( )

A.民族交融的加强 B.生活习俗的汉化

C.盛唐经济的发展 D.胡汉观念的淡薄

19.题19图是唐懿德太子墓壁画“胡人牵猎豹图”。猎豹是北非和阿拉伯半岛的猫科动物,它们被粟特人带到唐朝,是皇室用于狩猎的重要工具。“胡人牵猎豹图”的出土有利于了解唐朝( )

A.政治腐败的现象 B.思想文化的繁荣

C.民族关系的发展 D.中外交往的表现

20.唐代22位皇帝中,有18位是马球运动爱好者。当时全国上下球场林立,玩者如云。王朝与邻国大都进行过马球竞技活动。赛场上经常出现“珠球忽掷,月杖争击”“百马撵蹄近相映,欢声四合壮士呼”的壮观场面。由此可见,唐代马球运动的兴盛( )

A.是中外文化交流的产物 B.助推农牧文明的相互融合

C.由统治者个人喜好决定 D.契合蓬勃向上的时代风貌

21.据统计,《全唐诗》有诗歌48 900多首,有边塞诗、山水田园诗、讽喻诗、怀古咏史诗等,描述内容从朝廷大政到市井风情,举凡三教九流、生活琐事等都被唐诗囊括殆尽。这反映唐朝( )

A.社会风气开放包容 B.诗歌题材丰富多样

C.社会经济繁荣强盛 D.中央政权稳固强大

22.中国的书法艺术是中华文化中的瑰宝。唐朝在书法艺术方面建树颇丰。下列书法家中都属于唐代名家的一组是( )

A.钟繇、胡昭 B.颜真卿、柳公权

C.王羲之、怀素 D. 赵孟頫、欧阳询

23.唐朝时期,世界上有70多个国家或地区与中国有来往,外国人除了与中国贸易,还学习中国的政治经济制度。下列选项中可以证明此观点的是 ( )

A.波斯地区饮茶之风盛行 B.朝鲜半岛的音乐传入中国

C.玄奘西行前往天竺取经 D.新罗采用科举制选拔官吏

24.下表所示史事反映出唐朝对外交往的特点是( )

路线 人物 内容 结果

唐 天竺 玄奘 西行取经 10多年后,携带大量佛经回到长安

唐 日本 鉴真 鉴真6次东渡 对日本文化的影响很大

A.文化繁荣,世界领先 B.交通发达,纵贯欧亚

C.双向交流,兼容并包 D.国力强盛,威震四海

25.贞观初年,唐代高僧玄奘从长安出发西行,途中历经千辛万苦,前后往返十七年,旅程五万里,所历“百有三十八国”,向西域诸国传授了大量中原的佛法教义。从天竺游学归来后,口述完成《大唐西域记》。玄奘西行的意义体现在( )

A.宣传了灿烂的中华文化 B.推动文明间的交流融合

C.贡献了治理国家的方案 D.丰富了中华文化的内涵

26.下表是“开元年间十大节度使及其兵力统计”。该表反映的史实是( )

地方 安西 北庭 河西 朔方 河东 范阳

兵力/人 24000 20000 73000 64700 55000 91400

地方 平卢 陇右 剑南 岭南 合计

兵力/人 37500 75000 30900 15400 486900

A.地方势力膨胀,外重内轻 B.皇帝追求享乐,任人唯亲

C.人民赋役繁重,生活困苦 D.社会矛盾尖锐,爆发起义

27.据史料记载,天宝十三(754 年)到广德二年(764 年),全国人口锐减3 000多万。导致这一现象的主要原因是( )

A.隋末农民起义 B.黄巾起义 C.安史之乱 D.黄巢起义

28.辩证地评价历史人物和历史事件是学习历史的基本要求。有人认为“开元之世,几于家给人足,而一杨贵妃足以败之”。这一说法( )

A.全面分析了安史之乱的原因 B.客观地指出了杨贵妃的过失

C.真实反映了重大人物的影响 D.掩盖了唐朝衰亡的根本原因

29.据《新唐书·地理志》记载,安史之乱后全国兴修水利工程80余处,其中南方70余处,仅江南一道即有50处,占全国总数的近60%。这表明唐后期( )

A.江南成为全国经济重心 B.南方经济有了较大发展

C.南北经济差距越来越大 D.北方社会经济日益衰退

30.马端临在《文献通考》中写道:“五代十国,皆节镇之流裔而合兵者也。”其依据应是( )

A.五代政权除后唐外多定都于开封 B.唐后期藩镇割据纷争愈演愈烈

C.唐末黄巢起义威胁统治者的利益 D.五代十国政权的更迭过于频繁

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题12分,第32小题14分,第33小题14分,共40分。

31.(12分)中国古代选官制度的构建和发展,蕴含着国家治理的政治智慧。阅读材料,回答问题。

材料一 科举制自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和贫民皆可参加公开考试。举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容。一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

——摘编自杨齐福《科举制度与近代文化》

材料二 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围是在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展为向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门。使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量的优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料三 英国政府于1855年和1870年两次颁布法令,揭开了文官制度改革的序幕。文官考选制度规定,由独立于党派政治之外的文官委员会来主持文官考选事宜,采取公开竞争、择优录用的方式选拔文官;文官作为从事具体的行政管理及法令实施工作的人员,不受选举与执政党更迭的影响,只要无过失就不受免职处分,可一直工作至退休。高级文官的考试,必考科目有作文、英语、现代或基础经济、普通科学、辅助文字等5门;选考科目有文学、两史、经济、法律、自然科学等11门,任选6门。

——摘编自范文超《英国文官任用制度变迁初探——以新制度经济学为视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代文官制度选拔的特点。(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括创立科举制的历史意义。(4分)从选官的标准和方式两个角度,说明古代选官制度的发展趋势。(2分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括英国文官制度的特点。(2分)结合所学知识,指出其与中国科举制度体现的共同价值取向。(2分)

32.(14分)唐朝前期政治开明,经济发展,对外交流等方面都有很大的建树。阅读材料,回答问题。

材料一 在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,带去生产工具和生产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派大批遣唐使,留学生,留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》

材料二 唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“遣唐使”就达13次。佛教盛行,景教、祆教也在唐朝得到尊重。据韩愈记载,“岭之南,其州七十……外国之货日至,珠、香、象、犀、玳瑁、奇物溢于中国,不可胜用”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构的市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,发展为繁华的商业区。

——摘编自李庆新《唐代广州贸易与岭南经济社会变迁》

材料三 唐朝不仅是世界上最华美的纺织品的生产和销售国,还大量输入他国纺织品,并进行融合创新。当时仿制的“波斯锦”甚至可以达到以假乱真的程度。新罗的“五彩氍毹”、弥罗国的“碧玉蚕丝”、鬼谷国进贡的“瑟瑟幕”及日本、波斯、大食等国的各类美丽织物在中国绽放异彩。对外来纺织品的吸纳,使唐朝成为名副其实的世界纺织品中心。同样,陶瓷器作为隋唐对外贸易的大宗产品,也积极革新式样,适应不同地区的需求。例如20世纪90年代于印尼婆罗洲附近打捞出的唐朝“黑石号”沉船中,就有许多瓷器的纹饰具有伊斯兰艺术的风格。

——摘编自陈涛、尹北直《丝绸之路:唐朝这样走向世界》

(1)根据材料一,分析隋唐以前和隋唐时期中日交流在形式上和主要内容上的变化。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝对外开放的特点。(3分)结合所学知识,指出唐朝对外开放局面形成的条件。(3分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析唐朝开展对外贸易的意义。(4分)

33.(14分)唐朝的节度使制度在不同时期曾发生多次重大调整,最终使唐朝走向衰亡。阅读材料,回答问题。

材料一 唐朝前期,中央集权巩固,“制天下以为十道,统之以都督,遐荒四达,合为一家”。在各地并未设立节度使,而在全国推行府兵制。《历代兵志》曾记道:“都督带使持节者谓之节度使,不带节者不称,然犹未以名官。”自睿宗景云二年(711年),“贺拔延嗣除凉州都督,充河西节度使,自此始有节度使之号”。但这时节度使只统兵,州郡政务由地方行政长官主持。

材料二 为了统帅边兵的需要,节度使的权力日益加重,统领地区不断扩大。开元二十一年(732年)下令幽州节度使增领卫、相、洛、冀、魏、贝等十六州及安东都护府。有些人甚至一人兼领数镇节度使,王忠嗣为河西、陇右节度使兼朔方、河东节度使,“节制万里,天下劲兵重镇皆在掌握”。

材料三 节度使所控制的割据势力,以安史之乱为起点,形成了藩镇割据局面,军事势力迅速发展。魏博节度使田承嗣,曾“举管内户口,壮者皆集为兵”。泽潞节度使李抱真,“籍民每三丁选一壮者,免其租徭,经弓矢,使农隙习射,发暮都试,行其赏罚,比三年得精兵二万”。大历年间,平卢镇拥兵十万,魏博和成德各拥兵五万,襄阳有兵二万。其余一些大的节度使所控制的藩镇兵力也不下万余。

——以上材料均摘编自许正文《论唐代节度使的兴起和演变》

材料四 唐朝叛将时间分布表(部分)

帝王世系 在位年数 叛将名单 叛将人数

高祖李渊 8 李轨、李密、朱粲、独孤怀恩、刘师善等 12

太宗李世民 23 李艺、王君廓、刘德裕、阿史那结社率等 12

高宗李治 34 阿史那贺鲁、朱邪孤注、薛万徹、柴令武等 6

中宗李显 5 李多祚、娑葛 2

睿宗李旦 8 —— 0

则天皇后武曌 15 李敬业、李尽忠、孙万荣 3

玄宗李隆基 44 常元楷、李慈、安禄山、阿布思 李怀节、可突干等 16

德宗李适 26 刘文喜、李惟岳、田悦等 22

昭宗李晔 7 陈敬瑄、孟迁、杜有迁等 27

(1)根据材料一,指出唐朝节度使的职责及其形成的政治因素。(2分)

(2)综合材料一、材料二并结合所学知识,指出材料二所反映唐朝统治发生的变化。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出藩镇割据给唐朝统治带来的危害。(3分)

(4)根据材料四,概括唐朝叛将从时间分布上表现出的阶段特征。(2分)结合所学知识,分析其成因。(3分)

参考答案:

1-10 BDCCC BCCDA

11-20 ADCAA CCADD

21-30 BBDCB ACDBB

3、【解析】根据题干并结合所学知识可知,隋朝开凿大运河,加强了南北地区政治、经济和文化交流,位于运河枢纽的江都(今扬州),经济地位日益重要,C选项符合题意。江都不是隋朝的都城,排除A选项;大运河以洛阳为中心,排除B选项;经济重心南移的完成不在隋唐时期,排除D选项。因此,正确答案是C选项。

7、【解析】题干“唐代以皇帝诏敕形式颁布的政府法令,既须皇帝画敕,又须中书、门下两省共同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性”强调的是皇帝的诏令如果不经过中书省、门下省、政事堂三道程序,其决策便不具有合法性,这说明皇权在一定程度上受到制约,C项符合题意;政事堂是唐朝宰相议事的常设机构,但没有取代尚书省,排除A选项;该举措有利于减少决策的失误,但皇帝权力仍然是至高无上的,排除B选项;“须中书、门下两省共同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性”说明相权对皇权有所制约,宰相并不是有名无实的虚衔,排除D选项。因此,正确答案是C选项。

10、【解析】根据题干“官僚政治由门第至上向科第至上演进。读书人及其家族能否保持显贵人家的身份地位,一概以科举为转移”并结合所学知识可知,这表明科举制创立后社会阶层的流动性明显加强,A选项符合题意;根据题干“读书人及其家族能否保持显贵人家身份地位”可以看出社会存在不平等性,排除B选项;秦朝在全国推行郡县制,是官僚政治开始取代贵族政治的标志,排除C选项;科举制成为唯一入仕途径的说法太过绝对,排除D选项。因此,正确答案是A选项。

25、【解析】根据题干“向西域诸国传授了大量中原的佛法教义”并结合所学知识可知,玄奘西行不仅向外传播中原的佛法教义,而且携带大量佛经回长安,主持译经工作,在唐朝弘扬佛法,可见玄奘西行推动了中印为主体的不同文明间的交流和融合,B选项符合题意;A、C选项只体现了中华文化对世界文明的影响,而玄奘西行促进了中印文明的互动交流,推动了世界文明间的发展,排除A、C选项;D选项只体现了外国文化对中华文化的影响,而玄奘西行促进了中印文明的交流,推动了世界文明间的融合,排除D选项。因此,正确答案是B选项。

31、(1)面向社会的开放性;公开竞争的平等性;择优录取的选拔性。

(2)科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。由家世、门第到德才,趋向科学、开放;从世袭、推荐到考试,趋向公平公正。

(3)公开考试,择优录取;文官常任,政治中立;突出通才。公平公正。

32(1)隋唐以前主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,隋唐时期中日互派使节来往;隋唐以前中国向日本传播生产工具和技术,隋唐时期日本以学习中国制度文化为主。

(2)领域宽;范围广;设置专门机构和地区进行管理。唐朝国力强盛;唐朝统治者具有开放的意识和包容的心态;海陆交通发达。

(3)有利于吸收借鉴其他国家的文化进行创新;有利于扩大唐朝在国际上的影响力;有利于海上和陆上丝绸之路的发展;有利于促进社会经济的发展。

33、(1)唐朝前期在府兵制下负责统兵;唐朝前期中央集权较为巩固。

(2)节度使的权力日益加重,统领地区不断扩大;中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面。

(3)藩镇之间兼并战争频繁,中央无力控制,人民赋役繁重,生活困苦。

(4)大体呈现出“两头高、中间低”的特点。唐朝建国之初群雄割据,新政权根基不稳;唐朝中期,经过唐初统治者的励精图治,国力强盛,政局稳定;唐玄宗后期及唐朝末年政治腐败,中央政府对地方失去控制。

2

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.6世纪末,隋朝编订户籍,统一南北币制和度量衡制度。这一系列措施的直接政治背景是( )

A.隋炀帝夺取了北周政权 B.隋文帝统一了全国

C.隋炀帝下令开凿大运河 D.隋炀帝三次征辽东

2.中国古代的选官制度经历了长期的发展演变。其中,与史书上“开皇中,明经举”“开皇末,举秀才”的记载相符的是( )

A. 禅让制 B. 察举制 C. 九品中正制 D. 科举制

3.隋唐时期,江都(今扬州)发展较快,经济地位日益重要。据题3图可知,江都地位的上升得益于( )

A. 其为隋朝都城之一 B. 大运河以其为中心

C. 位于运河与长江交汇之地 D. 经济重心的南移最终完成

4.北宋卢襄《西征记》中写道:“遂念隋大业间炀帝所以浚辟(疏通、开凿)使达于江者,不过事游幸(帝王出游)尔。……今则每岁漕上给于京师者数千百艘,舳舻相衔,朝暮不绝。盖有害于一时,而利于千百载之下者,天以隋为吾宋王业之资也。”材料意在强调隋朝开凿大运河( )

A.是北宋建立的根本前提 B.兼有漕运和灌溉功能

C.对后世产生了深远影响 D.方便了隋炀帝的巡游

5.贞观四年(630年)唐太宗为巡幸洛阳,下诏征发卒役修复乾元殿,大臣张玄素就以隋炀帝“骋嗜奔欲,逆天害人”而导致二世而亡来劝谏,并警告唐太宗要爱民、养民、从民、信民。君臣努力,终成一番治世。这反映了( )

A.民本思想在国家治理中贯彻始终 B.民心向背决定国家管理长治久安

C.治国理念的变化关乎国家的兴亡 D.生产力的发展能推动思想的发展

6.唐朝时期,每一政令的下达,必须经过中书出令、门下审议,尚书执行的程序。然而,由于三省分工不同,观点难免有异,致使政令不能及时下达,贻误事机。为此,唐太宗创设政事堂宰相集议制度,以救其弊。这说明( )

A.三省职权分工不明确 B.三省六部制不断完善

C.三省制度强化了相权 D.尚书省职权得以扩大

7.唐朝以皇帝诏敕形式颁布的政府法令,既需皇帝画敕,又需中书、门下两省共同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性。这主要反映了唐朝( )

A. 尚书省被政事堂取代 B. 皇权被相权架空

C. 皇权受到一定程度的制约 D. 宰相权力有名无实

8.唐太宗曾下令,“诸决大辟罪(指死刑),在京者,行决之司五覆奏(意:向皇帝请示五次);在外府,刑部三覆奏”“有据法合死而情可宥(饶恕之意)者,宜录状奏”。这一政策有利于( )

A.提高司法效率 B.扩大统治基础 C.缓和社会矛盾 D.加强集体议政

9.唐太宗曾说:“夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。君能清静,百姓何得不安乐乎?”这反映了唐太宗( )

A.民贵君轻的思想 B.农业为本的思想

C.君治为本的思想 D.“先存百姓”的思想

10.据史料记载,隋唐时期创立科举制后,由朝廷直接授予举子功名官职,皇帝在用人和选官上的权力得以扩大。由于中选举子皆会聚于京师庙堂而与家族门第相对分离,官僚政治由门第至上向科第至上演进。读书人及其家族能否保持显贵人家的身份地位,一概以科举为转移。这说明隋唐以后( )

A.社会阶层的流动性明显加强 B.实现了社会各阶层的平等

C.官僚政治开始取代贵族政治 D.科举制成为唯一入仕途径

11.武则天规定,凡州县“田畴垦辟,家有余粮”,则地方官吏可得升奖,如“为政苛滥,户口流移”,则地方官要受惩罚。这项规定( )

A.有利于社会经济发展 B.改变了唐初的混乱局面

C.使国家财政收入大增 D.导致水土流失地力下降

12.“开元初,上留心理道,革去弊讹。不六、七年间,天下大理。河清海晏(指安定),物殷俗阜(指物产丰富,风俗淳厚)……”以下对材料的理解,准确的是( )

A.“上留心理道”的“上”指唐太宗 B.“革去弊讹”指武则天创立了殿试制度

C.“天下大理”局面靠残暴统治实现 D.“河清海晏”指开元年间天下太平

13.唐开元二十四年(736年),唐玄宗任命礼部侍郎(正四品下)取代吏部考功员外郎(从六品上)来主持科举考试,从而提高科举考试的地位。这说明了唐朝( )

A.士族地位提高 B.社会阶层固化 C.重视人才选拔 D.六部分工不明

14.题14图所示为中国古代的灌溉工具。据此可知,与翻车相比,筒车的优势在于( )

A.解放了劳动力资源 B.扩大了灌溉的范围

C.灌溉与排涝相结合 D.不受地理条件限制

15.唐代诗人陆龟蒙以“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遗杯”的诗句来形容唐代的某种瓷器。陆龟蒙所赞美的瓷器是( )

A.青瓷 B.白瓷 C.唐三彩 D.冰瓷

16.唐代的都城长安,皇城位于城市正中的北部;皇城对面的南厢是百官、市民居住的地区——坊;皇城左右两厢是专门从事商业贸易的地区——市;坊与市之间有土城隔开,坊门按规定时间开启,夜晚禁绝商业活动,居民也不得外出。材料体现了唐朝( )

A.民族之间的交融 B.开放的社会风气

C.城市布局的特点 D.手工业相当繁荣

17.西汉王朝派细君公主与乌孙和亲,随带官属侍从数百人,和亲使团包含各方面人才,这些人的技艺也随之带到乌孙。唐朝文成公主入藏后,松赞干布派遣贵族子弟入长安国子学以习诗书。这表明( )

A.古代中原政权与少数民族和亲均是被迫所为

B.中原与周边少数民族地区实现了经济互补

C.和亲可能促进中原文化向少数民族地区传播

D.和亲消除了古代中原政权与少数民族贵族的矛盾

18.长安韦顼墓石椁上妇女穿戴金锦浑脱花胡帽、卷沿翻毛花胡帽以及翻领胡服与金锦小蛮靴的形象,反映出盛唐的服装样式。出现这一现象的主要原因是( )

A.民族交融的加强 B.生活习俗的汉化

C.盛唐经济的发展 D.胡汉观念的淡薄

19.题19图是唐懿德太子墓壁画“胡人牵猎豹图”。猎豹是北非和阿拉伯半岛的猫科动物,它们被粟特人带到唐朝,是皇室用于狩猎的重要工具。“胡人牵猎豹图”的出土有利于了解唐朝( )

A.政治腐败的现象 B.思想文化的繁荣

C.民族关系的发展 D.中外交往的表现

20.唐代22位皇帝中,有18位是马球运动爱好者。当时全国上下球场林立,玩者如云。王朝与邻国大都进行过马球竞技活动。赛场上经常出现“珠球忽掷,月杖争击”“百马撵蹄近相映,欢声四合壮士呼”的壮观场面。由此可见,唐代马球运动的兴盛( )

A.是中外文化交流的产物 B.助推农牧文明的相互融合

C.由统治者个人喜好决定 D.契合蓬勃向上的时代风貌

21.据统计,《全唐诗》有诗歌48 900多首,有边塞诗、山水田园诗、讽喻诗、怀古咏史诗等,描述内容从朝廷大政到市井风情,举凡三教九流、生活琐事等都被唐诗囊括殆尽。这反映唐朝( )

A.社会风气开放包容 B.诗歌题材丰富多样

C.社会经济繁荣强盛 D.中央政权稳固强大

22.中国的书法艺术是中华文化中的瑰宝。唐朝在书法艺术方面建树颇丰。下列书法家中都属于唐代名家的一组是( )

A.钟繇、胡昭 B.颜真卿、柳公权

C.王羲之、怀素 D. 赵孟頫、欧阳询

23.唐朝时期,世界上有70多个国家或地区与中国有来往,外国人除了与中国贸易,还学习中国的政治经济制度。下列选项中可以证明此观点的是 ( )

A.波斯地区饮茶之风盛行 B.朝鲜半岛的音乐传入中国

C.玄奘西行前往天竺取经 D.新罗采用科举制选拔官吏

24.下表所示史事反映出唐朝对外交往的特点是( )

路线 人物 内容 结果

唐 天竺 玄奘 西行取经 10多年后,携带大量佛经回到长安

唐 日本 鉴真 鉴真6次东渡 对日本文化的影响很大

A.文化繁荣,世界领先 B.交通发达,纵贯欧亚

C.双向交流,兼容并包 D.国力强盛,威震四海

25.贞观初年,唐代高僧玄奘从长安出发西行,途中历经千辛万苦,前后往返十七年,旅程五万里,所历“百有三十八国”,向西域诸国传授了大量中原的佛法教义。从天竺游学归来后,口述完成《大唐西域记》。玄奘西行的意义体现在( )

A.宣传了灿烂的中华文化 B.推动文明间的交流融合

C.贡献了治理国家的方案 D.丰富了中华文化的内涵

26.下表是“开元年间十大节度使及其兵力统计”。该表反映的史实是( )

地方 安西 北庭 河西 朔方 河东 范阳

兵力/人 24000 20000 73000 64700 55000 91400

地方 平卢 陇右 剑南 岭南 合计

兵力/人 37500 75000 30900 15400 486900

A.地方势力膨胀,外重内轻 B.皇帝追求享乐,任人唯亲

C.人民赋役繁重,生活困苦 D.社会矛盾尖锐,爆发起义

27.据史料记载,天宝十三(754 年)到广德二年(764 年),全国人口锐减3 000多万。导致这一现象的主要原因是( )

A.隋末农民起义 B.黄巾起义 C.安史之乱 D.黄巢起义

28.辩证地评价历史人物和历史事件是学习历史的基本要求。有人认为“开元之世,几于家给人足,而一杨贵妃足以败之”。这一说法( )

A.全面分析了安史之乱的原因 B.客观地指出了杨贵妃的过失

C.真实反映了重大人物的影响 D.掩盖了唐朝衰亡的根本原因

29.据《新唐书·地理志》记载,安史之乱后全国兴修水利工程80余处,其中南方70余处,仅江南一道即有50处,占全国总数的近60%。这表明唐后期( )

A.江南成为全国经济重心 B.南方经济有了较大发展

C.南北经济差距越来越大 D.北方社会经济日益衰退

30.马端临在《文献通考》中写道:“五代十国,皆节镇之流裔而合兵者也。”其依据应是( )

A.五代政权除后唐外多定都于开封 B.唐后期藩镇割据纷争愈演愈烈

C.唐末黄巢起义威胁统治者的利益 D.五代十国政权的更迭过于频繁

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题12分,第32小题14分,第33小题14分,共40分。

31.(12分)中国古代选官制度的构建和发展,蕴含着国家治理的政治智慧。阅读材料,回答问题。

材料一 科举制自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州县”的自由报考原则,不论贵族和贫民皆可参加公开考试。举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容。一切以程文(文章)定去留,为草野寒酸之士开辟了登仕之途。

——摘编自杨齐福《科举制度与近代文化》

材料二 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围是在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展为向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门。使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量的优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

材料三 英国政府于1855年和1870年两次颁布法令,揭开了文官制度改革的序幕。文官考选制度规定,由独立于党派政治之外的文官委员会来主持文官考选事宜,采取公开竞争、择优录用的方式选拔文官;文官作为从事具体的行政管理及法令实施工作的人员,不受选举与执政党更迭的影响,只要无过失就不受免职处分,可一直工作至退休。高级文官的考试,必考科目有作文、英语、现代或基础经济、普通科学、辅助文字等5门;选考科目有文学、两史、经济、法律、自然科学等11门,任选6门。

——摘编自范文超《英国文官任用制度变迁初探——以新制度经济学为视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代文官制度选拔的特点。(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括创立科举制的历史意义。(4分)从选官的标准和方式两个角度,说明古代选官制度的发展趋势。(2分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括英国文官制度的特点。(2分)结合所学知识,指出其与中国科举制度体现的共同价值取向。(2分)

32.(14分)唐朝前期政治开明,经济发展,对外交流等方面都有很大的建树。阅读材料,回答问题。

材料一 在中日文化交流中,隋唐以前,主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,带去生产工具和生产技术。隋唐时期,中日主要通过互派使节人员往来,尤其是日本派大批遣唐使,留学生,留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。交流内容则以制度文化层面为主,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

——摘编自王晓秋《中日文化交流史话》

材料二 唐朝统治者具有“华夷一家”的观念,与300多个国家和地区保持友好往来。来到唐朝的各国使者、商人、教徒、艺人等络绎不绝,日本派遣的“遣唐使”就达13次。佛教盛行,景教、祆教也在唐朝得到尊重。据韩愈记载,“岭之南,其州七十……外国之货日至,珠、香、象、犀、玳瑁、奇物溢于中国,不可胜用”。唐朝在广州设置了管理对外贸易机构的市舶司,并在长安、扬州等地为来华经商的波斯、阿拉伯侨民设有“蕃坊”特区,发展为繁华的商业区。

——摘编自李庆新《唐代广州贸易与岭南经济社会变迁》

材料三 唐朝不仅是世界上最华美的纺织品的生产和销售国,还大量输入他国纺织品,并进行融合创新。当时仿制的“波斯锦”甚至可以达到以假乱真的程度。新罗的“五彩氍毹”、弥罗国的“碧玉蚕丝”、鬼谷国进贡的“瑟瑟幕”及日本、波斯、大食等国的各类美丽织物在中国绽放异彩。对外来纺织品的吸纳,使唐朝成为名副其实的世界纺织品中心。同样,陶瓷器作为隋唐对外贸易的大宗产品,也积极革新式样,适应不同地区的需求。例如20世纪90年代于印尼婆罗洲附近打捞出的唐朝“黑石号”沉船中,就有许多瓷器的纹饰具有伊斯兰艺术的风格。

——摘编自陈涛、尹北直《丝绸之路:唐朝这样走向世界》

(1)根据材料一,分析隋唐以前和隋唐时期中日交流在形式上和主要内容上的变化。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐朝对外开放的特点。(3分)结合所学知识,指出唐朝对外开放局面形成的条件。(3分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析唐朝开展对外贸易的意义。(4分)

33.(14分)唐朝的节度使制度在不同时期曾发生多次重大调整,最终使唐朝走向衰亡。阅读材料,回答问题。

材料一 唐朝前期,中央集权巩固,“制天下以为十道,统之以都督,遐荒四达,合为一家”。在各地并未设立节度使,而在全国推行府兵制。《历代兵志》曾记道:“都督带使持节者谓之节度使,不带节者不称,然犹未以名官。”自睿宗景云二年(711年),“贺拔延嗣除凉州都督,充河西节度使,自此始有节度使之号”。但这时节度使只统兵,州郡政务由地方行政长官主持。

材料二 为了统帅边兵的需要,节度使的权力日益加重,统领地区不断扩大。开元二十一年(732年)下令幽州节度使增领卫、相、洛、冀、魏、贝等十六州及安东都护府。有些人甚至一人兼领数镇节度使,王忠嗣为河西、陇右节度使兼朔方、河东节度使,“节制万里,天下劲兵重镇皆在掌握”。

材料三 节度使所控制的割据势力,以安史之乱为起点,形成了藩镇割据局面,军事势力迅速发展。魏博节度使田承嗣,曾“举管内户口,壮者皆集为兵”。泽潞节度使李抱真,“籍民每三丁选一壮者,免其租徭,经弓矢,使农隙习射,发暮都试,行其赏罚,比三年得精兵二万”。大历年间,平卢镇拥兵十万,魏博和成德各拥兵五万,襄阳有兵二万。其余一些大的节度使所控制的藩镇兵力也不下万余。

——以上材料均摘编自许正文《论唐代节度使的兴起和演变》

材料四 唐朝叛将时间分布表(部分)

帝王世系 在位年数 叛将名单 叛将人数

高祖李渊 8 李轨、李密、朱粲、独孤怀恩、刘师善等 12

太宗李世民 23 李艺、王君廓、刘德裕、阿史那结社率等 12

高宗李治 34 阿史那贺鲁、朱邪孤注、薛万徹、柴令武等 6

中宗李显 5 李多祚、娑葛 2

睿宗李旦 8 —— 0

则天皇后武曌 15 李敬业、李尽忠、孙万荣 3

玄宗李隆基 44 常元楷、李慈、安禄山、阿布思 李怀节、可突干等 16

德宗李适 26 刘文喜、李惟岳、田悦等 22

昭宗李晔 7 陈敬瑄、孟迁、杜有迁等 27

(1)根据材料一,指出唐朝节度使的职责及其形成的政治因素。(2分)

(2)综合材料一、材料二并结合所学知识,指出材料二所反映唐朝统治发生的变化。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出藩镇割据给唐朝统治带来的危害。(3分)

(4)根据材料四,概括唐朝叛将从时间分布上表现出的阶段特征。(2分)结合所学知识,分析其成因。(3分)

参考答案:

1-10 BDCCC BCCDA

11-20 ADCAA CCADD

21-30 BBDCB ACDBB

3、【解析】根据题干并结合所学知识可知,隋朝开凿大运河,加强了南北地区政治、经济和文化交流,位于运河枢纽的江都(今扬州),经济地位日益重要,C选项符合题意。江都不是隋朝的都城,排除A选项;大运河以洛阳为中心,排除B选项;经济重心南移的完成不在隋唐时期,排除D选项。因此,正确答案是C选项。

7、【解析】题干“唐代以皇帝诏敕形式颁布的政府法令,既须皇帝画敕,又须中书、门下两省共同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性”强调的是皇帝的诏令如果不经过中书省、门下省、政事堂三道程序,其决策便不具有合法性,这说明皇权在一定程度上受到制约,C项符合题意;政事堂是唐朝宰相议事的常设机构,但没有取代尚书省,排除A选项;该举措有利于减少决策的失误,但皇帝权力仍然是至高无上的,排除B选项;“须中书、门下两省共同认可,并经政事堂盖印,否则便不具有合法性”说明相权对皇权有所制约,宰相并不是有名无实的虚衔,排除D选项。因此,正确答案是C选项。

10、【解析】根据题干“官僚政治由门第至上向科第至上演进。读书人及其家族能否保持显贵人家的身份地位,一概以科举为转移”并结合所学知识可知,这表明科举制创立后社会阶层的流动性明显加强,A选项符合题意;根据题干“读书人及其家族能否保持显贵人家身份地位”可以看出社会存在不平等性,排除B选项;秦朝在全国推行郡县制,是官僚政治开始取代贵族政治的标志,排除C选项;科举制成为唯一入仕途径的说法太过绝对,排除D选项。因此,正确答案是A选项。

25、【解析】根据题干“向西域诸国传授了大量中原的佛法教义”并结合所学知识可知,玄奘西行不仅向外传播中原的佛法教义,而且携带大量佛经回长安,主持译经工作,在唐朝弘扬佛法,可见玄奘西行推动了中印为主体的不同文明间的交流和融合,B选项符合题意;A、C选项只体现了中华文化对世界文明的影响,而玄奘西行促进了中印文明的互动交流,推动了世界文明间的发展,排除A、C选项;D选项只体现了外国文化对中华文化的影响,而玄奘西行促进了中印文明的交流,推动了世界文明间的融合,排除D选项。因此,正确答案是B选项。

31、(1)面向社会的开放性;公开竞争的平等性;择优录取的选拔性。

(2)科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。由家世、门第到德才,趋向科学、开放;从世袭、推荐到考试,趋向公平公正。

(3)公开考试,择优录取;文官常任,政治中立;突出通才。公平公正。

32(1)隋唐以前主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明,隋唐时期中日互派使节来往;隋唐以前中国向日本传播生产工具和技术,隋唐时期日本以学习中国制度文化为主。

(2)领域宽;范围广;设置专门机构和地区进行管理。唐朝国力强盛;唐朝统治者具有开放的意识和包容的心态;海陆交通发达。

(3)有利于吸收借鉴其他国家的文化进行创新;有利于扩大唐朝在国际上的影响力;有利于海上和陆上丝绸之路的发展;有利于促进社会经济的发展。

33、(1)唐朝前期在府兵制下负责统兵;唐朝前期中央集权较为巩固。

(2)节度使的权力日益加重,统领地区不断扩大;中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面。

(3)藩镇之间兼并战争频繁,中央无力控制,人民赋役繁重,生活困苦。

(4)大体呈现出“两头高、中间低”的特点。唐朝建国之初群雄割据,新政权根基不稳;唐朝中期,经过唐初统治者的励精图治,国力强盛,政局稳定;唐玄宗后期及唐朝末年政治腐败,中央政府对地方失去控制。

2

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源