9《说“木叶”》课件(共33张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 9《说“木叶”》课件(共33张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-22 16:50:43 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

说“木叶”

林庚

凡是见过林庚先生的人,都说他仙风道骨,从里到外透出一股清气。他的确是远离尘嚣。他的超然似乎是因为无须介入世俗的纷争……尽管本世纪不乏兼备诗才和学力的通人,但像林先生这样诗性和理性交互渗透在创作和学问之中,并形成鲜明特色的大家却很罕见。

——葛晓音

作者简介

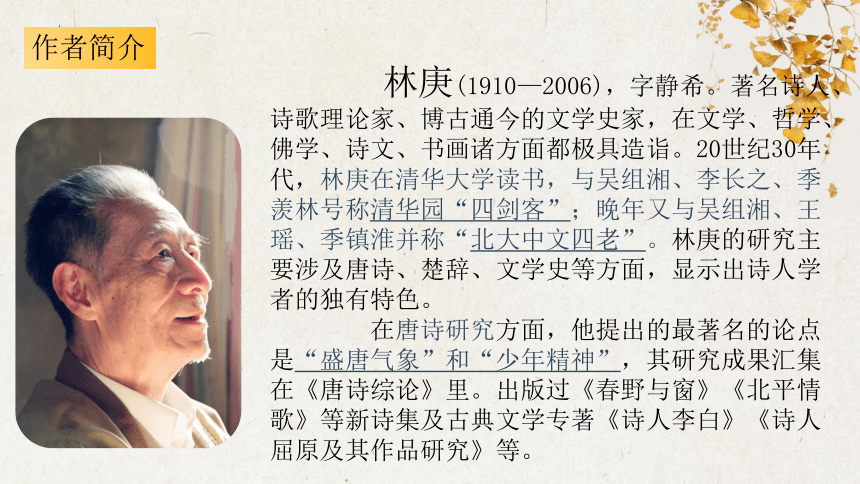

林庚(1910—2006),字静希。著名诗人、诗歌理论家、博古通今的文学史家,在文学、哲学、佛学、诗文、书画诸方面都极具造诣。20世纪30年代,林庚在清华大学读书,与吴组湘、李长之、季羡林号称清华园“四剑客”;晚年又与吴组湘、王瑶、季镇淮并称“北大中文四老”。林庚的研究主要涉及唐诗、楚辞、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。

在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”和“少年精神”,其研究成果汇集在《唐诗综论》里。出版过《春野与窗》《北平情歌》等新诗集及古典文学专著《诗人李白》《诗人屈原及其作品研究》等。

诗歌的意象和意境

诗歌的意象是指诗歌中熔铸了作者主观感情的客观物象,是作者内正在的思想情感与外在的客观物象的统一。也就是“借景抒情”中的“景”或“托物言志”中的“物”。诗人对意象的选取与描绘,正是作者主观情感即通过对物品的描写和叙述,表现自己的志向和意愿的流露。

诗歌的意境是指诗人的主观感情和客观事物相互融合而形成的一种艺术境界,是一种情景交融而又虚实相生的诗意空间,是作者的创作与读者的想象共同创造的结果。

木

木

大家一起来找茬

树

木

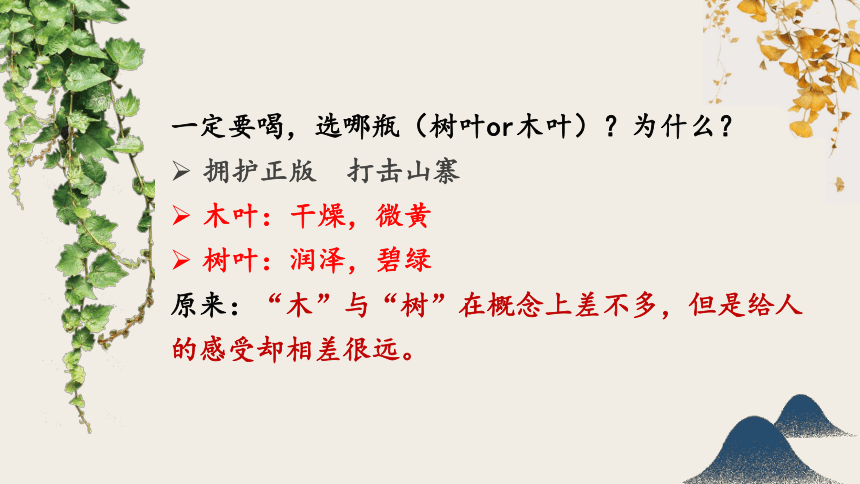

一定要喝,选哪瓶(树叶or木叶)?为什么?

拥护正版 打击山寨

木叶:干燥,微黄

树叶:润泽,碧绿

原来:“木”与“树”在概念上差不多,但是给人的感受却相差很远。

“东方木叶”口感不佳,大家不喜欢

《说“木叶”》大家也不喜欢,因为难读。怎么办?

有个好办法,先读结尾:

1、请同学们齐读课文最后一段,圈出关键词,说说其中所表达的意思。

2、本文提及了木叶和树叶两个相差无几的概念,它们在艺术形象上到底有那些区别呢?

自主预学

是什么——现象 为我所“识”

方法:

本文讨论古诗词鉴赏的问题,传递的信息比较密集,在阅读时要注意精辟而简明地指明主要内容。

请快读阅读文章,重点抓住每个文段的首句和尾句,或者抓住高频的关键词,概括每一段的内容,梳理出本文的思路。

通读课文,整体感知,勾划关键句,归纳总结。

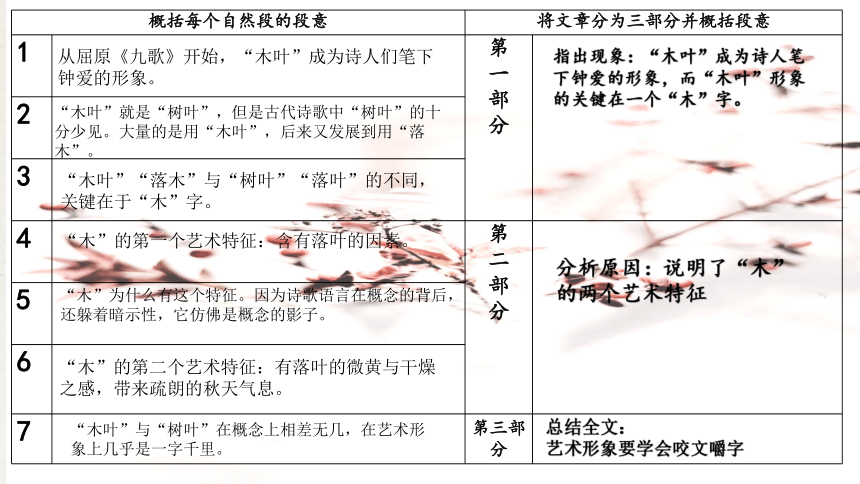

概括每个自然段的段意 将文章分为三部分并概括段意 1 第 一 部 分

2 3 4 第 二 部 分

5 6 7 第三部分

从屈原《九歌》开始,“木叶”成为诗人们笔下钟爱的形象。

“木叶”就是“树叶”,但是古代诗歌中“树叶”的十分少见。大量的是用“木叶”,后来又发展到用“落木”。

“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。

“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

“木”为什么有这个特征。因为诗歌语言在概念的背后,还躲着暗示性,它仿佛是概念的影子。

“木”的第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

指出现象:“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象,而“木叶”形象的关键在一个“木”字。

分析原因:说明了“木”的两个艺术特征

总结全文:

艺术形象要学会咬文嚼字

“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上几乎是一字千里。

是什么——现象 为我所“识”

“木叶”为诗人钟爱

“木叶”形象的关键在于一个“木”字

方法:

通读课文,整体感知,勾划关键句,归纳总结。

阅读课文,整理文中的诗句,体会文中所引诗句的意蕴,试着辨析“树叶”与“木叶”、“落木”与“落叶”的意味的不同。

诗歌意蕴,涵泳品味

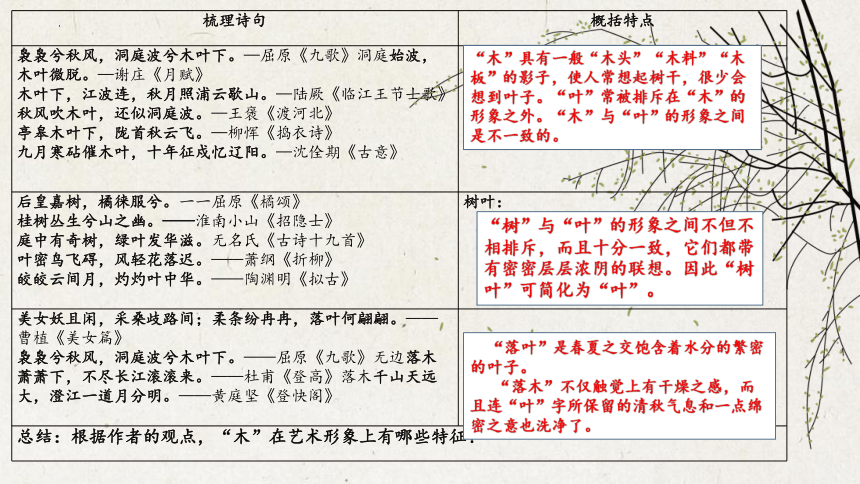

梳理诗句 概括特点

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。—屈原《九歌》洞庭始波,木叶微脱。—谢庄《月赋》 木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。—陆厥《临江王节士歌》秋风吹木叶,还似洞庭波。—王褒《渡河北》 亭皋木叶下,陇首秋云飞。—柳恽《捣衣诗》 九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。—沈佺期《古意》 木叶:

后皇嘉树,橘徕服兮。一一屈原《橘颂》 桂树丛生兮山之幽。——淮南小山《招隐士》 庭中有奇树,绿叶发华滋。无名氏《古诗十九首》 叶密鸟飞碍,风轻花落迟。——萧纲《折柳》 皎皎云间月,灼灼叶中华。——陶渊明《拟古》 树叶:

美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩。——曹植《美女篇》 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。——屈原《九歌》无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。——杜甫《登高》落木千山天远大,澄江一道月分明。——黄庭坚《登快阁》

总结:根据作者的观点,“木”在艺术形象上有哪些特征? “木”具有一般“木头”“木料”“木板”的影子,使人常想起树干,很少会想到叶子。“叶”常被排斥在“木”的形象之外。“木”与“叶”的形象之间是不一致的。

“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且十分一致,它们都带有密密层层浓阴的联想。因此“树叶”可简化为“叶”。

“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子。

“落木”不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的清秋气息和一点绵密之意也洗净了。

特征

树

繁茂的枝叶

绿色

树干褐绿色

木

枝叶疏朗

黄色

本质的干燥

活动:从“木”和“树”的特征、意味、使用场合概括出他们的不同。

方法:先找出关键语句,自己概括,小组交流整合,一人执笔写出来,力求精炼。

形象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

形象

场合

外形

颜色

意味

联想

落叶的因素

袅袅兮秋风

洞庭波兮木叶下

微黄

干燥

质感

艺术特征

1.本身含有一个落叶的因素

2.它所暗示的颜色性

诗歌语言的“暗示性”

为什么——原因 为我所“思”

木

树

暗示

暗示

暗示

褐绿湿润 绵密缠绵

它有落叶的微黄与干燥、清秋的爽朗与空旷;

它有衰败飘零之感、有离人的叹息,游子的漂泊之意。

它属于风、属于爽朗的晴空、属于秋风叶落的季节;

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

分析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:

一字之差

相隔千里

全文思 路

“木叶”为古代诗人所钟爱

意象“暗示性”提示

酒——在很多传统诗歌中,酒是愁的象征。

菊——高洁,隐士,顽强的生命力。

柳——“柳”“留”谐音,依依惜别的离愁。

鸟——空远感觉。

烛——相思情,离别意。

落花——时光飞逝,青春不在、对美好事物的留恋、追怀

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

思念之情

脱俗之境

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

随堂练习:

“百花齐放,百家争鸣”,辩证性地阅读议论文

不少学者对林庚先生本文的观点提出质疑:

1.《全唐诗》中共用“木叶”73次,用“树叶”28次;《全宋词》中共用“木叶”18次,用“树叶”1次。《全唐诗》中用“落木”24次,用“落叶”204次;《全宋词》中用“落木”10次,用“落叶”47次。《元曲选》中用“木叶”82次,“落木”50次,“落叶”93次。 —— 乐建兵、朱国《也说“木叶”》

2.珍木郁苍苍。(刘桢《公宴诗》)遥爱云木秀。(王维《蓝田山石门精舍》)阴阴夏木啭黄鹂。 (王维《积雨辋川庄作》)乔木生夏凉。(韦应物《同德寺雨后寄元侍御、李博士》)群木昼阴静。(韦应物 《夏景园庐》)山木尽亚洪涛风。 (杜甫《戏题王宰画山水图歌》) 从这些都用了“木”字的有名的诗句中我体会不出一点“树干以及“黄色的暗示性”来。相反地,他们在用了“木”字的诗句中恰巧描绘了郁郁苍苍和荫浓茂盛的景象,每一句中似乎都有绿化之美,绝对没有黄色的给人以光秃秃的树干的感觉。 ——陈友琴《温故集》

你如何看待这个问题?

辩证性地阅读议论文

(1)理性思维是人类思维的高级形式,理性思维能力是人区别于动物的根本标志。人生充满了大大小小的问题,人们用他们既有的世界观做出选择和决定,然后还要经过审验和评估。这个过程永远伴随着分析、判断、行动、否定、再分析、再判断、再行动,这一过程就嵌入了批判性思维的结构,而理性则是这--结构中的基础。

(2)尽信书不如无书。 ——孟子

(3)我爱我的老师,但我更爱真理。 ——亚里士多德

(4)发展独立思考和独立判断的一般能力,应当始终放在首位,而不应当把获得专业知识放在首位。如果一个人掌握了他的学科的基础理论,并且学会了独立地思考和工作,他必定会找到他自己的道路,而且比起那种主要以获得细节知识为其培训内容的人来,他一定会更好地适应进步和变化。 —— 爱因斯坦

不同于以“持之有故”为研究原则的学者,林先生的不少文章更多以诗人的艺术敏感发现问题、用丰富想象力为人们打开进入艺术世界的大门,他对“木叶”这一诗词意象的阐发,无疑就具有这样的价值。

—— 郑桂华《语文学习》2013.10

再说“木叶”

林庚先生在《说木叶》一文中,提出在中国古典诗词中,“木”这个意象深受诗人热爱,究其原因,即诗歌语言的暗示性。详细来说,“木”所具有的两个艺术特征:一是“木”本身含有落叶的因素,二是“木”带有的在视觉上的微黄和触觉上的干燥感,这跟带有些清秋的疏朗感和飘零感。此外,我还想提出“木”在其他情景中,具有的第三个艺术特征:“木”也还暗示着生命生长的因素。

“木”在除秋天外的情景中多有出现外,还有哪些场景也曾出现过呢?陶潜《归去来兮辞》“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”中的“木”,出现在绿意萌发,溪泉始流的初春;杜甫《春望》“国破山河在,城春草木深”之“木”出现在仲春三月,如果上上面的两句中“木”的生命力代表性还不够强,那么王维《积雨辋川庄作》“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木转黄鹂”的“木”则更展现着一派仲夏景象。如果此时再说“木”只暗示着落叶,只暗示枯黄、干燥,是否就不够完整了?

再说“木叶”

我们仍旧可从林庚先生谈论的“木”的暗示性谈起。园艺上有迁插、嫁接之说,即将木条插在土中或其它树种的树干上,等待其生长;谚语中也有“无心插柳柳成荫”之句,可见“木”是树、叶等生长的基础。杜荀鹤《小松》一诗中,“时不识凌云木,直待凌云始更高”则描述了一棵傲然挺立的生命姿态;“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,刘禹锡的《酬乐天初逢席上见赠》则更是通过这种生命的干枯背后,暗藏着的蓬勃生机。木长成树、树病成木,周而复始,亘古不变;欧阳修在《醉翁亭记》中记“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴”,此处的“秀”与“发”字相对应,便是为我们描绘出一大片山林间,生命从无到有的动态过程,其中的“木”便是一棵棵树木蓄势待发的样貌。

如“秋”之象,用以不同的语境,传情达意便大有不同。有“悲哉,秋之为气也”,也有“我言秋日胜春朝”;“木”那萧条疏朗背后,也可看见生命的孕育和勃发。

一般人根本不了解文字和情感的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些。其实更动了文字就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。

——朱光潜《咬文嚼字》

拓展阅读:朱光潜《咬文嚼字》

研读教材第67页第三个学习任务,思考:“柳”经常出现在什么样的场景中?能引起哪些联想?表达怎样的情感?

另选意象,学以致用

闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

灞岸晴来送别频,相偎相倚不胜春。自家飞絮犹无定,争解垂丝绊路人?(罗隐《柳》)

无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。(韦庄《台城》)

纤纤折杨柳,持此寄情人。一枝何足贵,怜是故园春。(张九龄《折杨柳》)

扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。(晏几道《清平乐》)

柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识京华倦客?(周邦彦《兰陵王》)

1.谐音“留”,离愁别绪;

2.无法把握自身命运的感慨;

3.对年华易老、盛衰无常的感慨与悲痛;

4.有故乡的意思,表达思乡之情。

“柳”诗知多少?

柳,谐音“留”。古人送别多用“折柳”,表示离人的难言难分之情。如《诗经·采薇》中“昔我往矣, ① ”,就是以杨柳婀娜多姿的美景,反衬征夫离乡背井、与家人离别的哀愁。

又逢毕业季,同学师友折柳相送,不免使人想到婉约词派的代表人物柳永。他所作的《雨霖铃》中“今宵酒醒何处? ② ,晓风残月”最能抒发离别之思。

①昔我往矣,杨柳依依。

②今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。

“柳”诗知多少?

在边塞诗中,“柳”成为了思乡的代名词,荒凉的戈壁边塞,一睹春色满树的绿柳是将士们难以企及的奢侈愿望。李白《塞下曲》:“五月天山雪,无花只有寒。 ③ ,春色未曾看。”将士们把思乡的幽怨倾注在枯黄的柳树身上,但枯柳何辜:“ ④ ,春风不度玉门关?”(王翰《凉州词》)

除了边关的将士,漂泊的羁旅之人也是咏柳思乡的“主力军”。遭逢安史之乱,漂泊无依的杜甫,以乐衬悲,写出了千古《绝句》:“ ⑤ ,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”

③笛中闻折柳,春色未曾看。

④羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关?

⑤两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

“柳”诗知多少?

柳是春天的意象,借柳咏春自不能少。早春时节,杨巨源便迫不及待地歌咏起来:“诗家清景在新春, ⑥ 。”(《城东早春》)

在以柳咏春的诗中,最有生活情趣的当属高鼎《村居》:“草长莺飞二月天, ⑦ 。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”

儿童的嬉戏场景,让人们看到生命的活力,一扫咏柳诗中沉郁的气氛。是啊,人生自当乐观积极。“有意栽花花不发, ⑧ 。”有时,我们无意的一个善举,都会带来意想不到的希望和收获。更何况,奋斗的人生总是充满希望。所以陆游在游山西村时说:“山重水复疑无路, ⑨ 。”

⑥诗家清景在新春,绿柳才黄半未匀。

⑦草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。

⑧有意栽花花不发,无心插柳柳成荫。

⑨山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

迁移训练·男儿为何爱“吴钩”?

1.男儿何不带吴钩,收取关山五十州。—唐代:李贺《南园十三首·其五》

2.上马带吴钩,翩翩度陇头。——唐代:岑参《送人赴安西》

3.少年别有赠,含笑看吴钩。——唐代:杜甫《后出塞五首》

4.把吴钩看了,栏杆拍遍。——宋代:辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》

5.丈夫只手把吴钩,意气高于百尺楼。——清代:李鸿章《入都》

作业

“吴钩”是诗词中常用的一个意象。它是指古代吴地(今江苏苏州)所造的一种弯形的刀。《吴越春秋·阖闾内传》:“阖闾即宝莫耶,复命于国中作金钩,令曰:‘能为善钩者,赏之百金。’吴作钩者甚众。”后泛指锋利的刀剑。这样说来,“吴钩”其实和“宝剑”“宝刀”没有多大差别。有意思的是,在唐诗宋词中,“吴钩”出现的频率远远比“宝剑”、“宝刀”多得多。请结合上面诗句进行探究,运用比较思维,以“男儿为何爱‘吴钩’?”为题,模仿课文的写法,构思一篇小论文。

说“木叶”

林庚

凡是见过林庚先生的人,都说他仙风道骨,从里到外透出一股清气。他的确是远离尘嚣。他的超然似乎是因为无须介入世俗的纷争……尽管本世纪不乏兼备诗才和学力的通人,但像林先生这样诗性和理性交互渗透在创作和学问之中,并形成鲜明特色的大家却很罕见。

——葛晓音

作者简介

林庚(1910—2006),字静希。著名诗人、诗歌理论家、博古通今的文学史家,在文学、哲学、佛学、诗文、书画诸方面都极具造诣。20世纪30年代,林庚在清华大学读书,与吴组湘、李长之、季羡林号称清华园“四剑客”;晚年又与吴组湘、王瑶、季镇淮并称“北大中文四老”。林庚的研究主要涉及唐诗、楚辞、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。

在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”和“少年精神”,其研究成果汇集在《唐诗综论》里。出版过《春野与窗》《北平情歌》等新诗集及古典文学专著《诗人李白》《诗人屈原及其作品研究》等。

诗歌的意象和意境

诗歌的意象是指诗歌中熔铸了作者主观感情的客观物象,是作者内正在的思想情感与外在的客观物象的统一。也就是“借景抒情”中的“景”或“托物言志”中的“物”。诗人对意象的选取与描绘,正是作者主观情感即通过对物品的描写和叙述,表现自己的志向和意愿的流露。

诗歌的意境是指诗人的主观感情和客观事物相互融合而形成的一种艺术境界,是一种情景交融而又虚实相生的诗意空间,是作者的创作与读者的想象共同创造的结果。

木

木

大家一起来找茬

树

木

一定要喝,选哪瓶(树叶or木叶)?为什么?

拥护正版 打击山寨

木叶:干燥,微黄

树叶:润泽,碧绿

原来:“木”与“树”在概念上差不多,但是给人的感受却相差很远。

“东方木叶”口感不佳,大家不喜欢

《说“木叶”》大家也不喜欢,因为难读。怎么办?

有个好办法,先读结尾:

1、请同学们齐读课文最后一段,圈出关键词,说说其中所表达的意思。

2、本文提及了木叶和树叶两个相差无几的概念,它们在艺术形象上到底有那些区别呢?

自主预学

是什么——现象 为我所“识”

方法:

本文讨论古诗词鉴赏的问题,传递的信息比较密集,在阅读时要注意精辟而简明地指明主要内容。

请快读阅读文章,重点抓住每个文段的首句和尾句,或者抓住高频的关键词,概括每一段的内容,梳理出本文的思路。

通读课文,整体感知,勾划关键句,归纳总结。

概括每个自然段的段意 将文章分为三部分并概括段意 1 第 一 部 分

2 3 4 第 二 部 分

5 6 7 第三部分

从屈原《九歌》开始,“木叶”成为诗人们笔下钟爱的形象。

“木叶”就是“树叶”,但是古代诗歌中“树叶”的十分少见。大量的是用“木叶”,后来又发展到用“落木”。

“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。

“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

“木”为什么有这个特征。因为诗歌语言在概念的背后,还躲着暗示性,它仿佛是概念的影子。

“木”的第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

指出现象:“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象,而“木叶”形象的关键在一个“木”字。

分析原因:说明了“木”的两个艺术特征

总结全文:

艺术形象要学会咬文嚼字

“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上几乎是一字千里。

是什么——现象 为我所“识”

“木叶”为诗人钟爱

“木叶”形象的关键在于一个“木”字

方法:

通读课文,整体感知,勾划关键句,归纳总结。

阅读课文,整理文中的诗句,体会文中所引诗句的意蕴,试着辨析“树叶”与“木叶”、“落木”与“落叶”的意味的不同。

诗歌意蕴,涵泳品味

梳理诗句 概括特点

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。—屈原《九歌》洞庭始波,木叶微脱。—谢庄《月赋》 木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。—陆厥《临江王节士歌》秋风吹木叶,还似洞庭波。—王褒《渡河北》 亭皋木叶下,陇首秋云飞。—柳恽《捣衣诗》 九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳。—沈佺期《古意》 木叶:

后皇嘉树,橘徕服兮。一一屈原《橘颂》 桂树丛生兮山之幽。——淮南小山《招隐士》 庭中有奇树,绿叶发华滋。无名氏《古诗十九首》 叶密鸟飞碍,风轻花落迟。——萧纲《折柳》 皎皎云间月,灼灼叶中华。——陶渊明《拟古》 树叶:

美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩。——曹植《美女篇》 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。——屈原《九歌》无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。——杜甫《登高》落木千山天远大,澄江一道月分明。——黄庭坚《登快阁》

总结:根据作者的观点,“木”在艺术形象上有哪些特征? “木”具有一般“木头”“木料”“木板”的影子,使人常想起树干,很少会想到叶子。“叶”常被排斥在“木”的形象之外。“木”与“叶”的形象之间是不一致的。

“树”与“叶”的形象之间不但不相排斥,而且十分一致,它们都带有密密层层浓阴的联想。因此“树叶”可简化为“叶”。

“落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子。

“落木”不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的清秋气息和一点绵密之意也洗净了。

特征

树

繁茂的枝叶

绿色

树干褐绿色

木

枝叶疏朗

黄色

本质的干燥

活动:从“木”和“树”的特征、意味、使用场合概括出他们的不同。

方法:先找出关键语句,自己概括,小组交流整合,一人执笔写出来,力求精炼。

形象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

形象

场合

外形

颜色

意味

联想

落叶的因素

袅袅兮秋风

洞庭波兮木叶下

微黄

干燥

质感

艺术特征

1.本身含有一个落叶的因素

2.它所暗示的颜色性

诗歌语言的“暗示性”

为什么——原因 为我所“思”

木

树

暗示

暗示

暗示

褐绿湿润 绵密缠绵

它有落叶的微黄与干燥、清秋的爽朗与空旷;

它有衰败飘零之感、有离人的叹息,游子的漂泊之意。

它属于风、属于爽朗的晴空、属于秋风叶落的季节;

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

分析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:

一字之差

相隔千里

全文思 路

“木叶”为古代诗人所钟爱

意象“暗示性”提示

酒——在很多传统诗歌中,酒是愁的象征。

菊——高洁,隐士,顽强的生命力。

柳——“柳”“留”谐音,依依惜别的离愁。

鸟——空远感觉。

烛——相思情,离别意。

落花——时光飞逝,青春不在、对美好事物的留恋、追怀

梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新

忧愁情绪

离别之情

夜闻归雁生相思,病入新年感物华

采菊东篱下,悠然见南山

思念之情

脱俗之境

墙角数枝梅,凌寒独自开

圣洁 坚贞

随堂练习:

“百花齐放,百家争鸣”,辩证性地阅读议论文

不少学者对林庚先生本文的观点提出质疑:

1.《全唐诗》中共用“木叶”73次,用“树叶”28次;《全宋词》中共用“木叶”18次,用“树叶”1次。《全唐诗》中用“落木”24次,用“落叶”204次;《全宋词》中用“落木”10次,用“落叶”47次。《元曲选》中用“木叶”82次,“落木”50次,“落叶”93次。 —— 乐建兵、朱国《也说“木叶”》

2.珍木郁苍苍。(刘桢《公宴诗》)遥爱云木秀。(王维《蓝田山石门精舍》)阴阴夏木啭黄鹂。 (王维《积雨辋川庄作》)乔木生夏凉。(韦应物《同德寺雨后寄元侍御、李博士》)群木昼阴静。(韦应物 《夏景园庐》)山木尽亚洪涛风。 (杜甫《戏题王宰画山水图歌》) 从这些都用了“木”字的有名的诗句中我体会不出一点“树干以及“黄色的暗示性”来。相反地,他们在用了“木”字的诗句中恰巧描绘了郁郁苍苍和荫浓茂盛的景象,每一句中似乎都有绿化之美,绝对没有黄色的给人以光秃秃的树干的感觉。 ——陈友琴《温故集》

你如何看待这个问题?

辩证性地阅读议论文

(1)理性思维是人类思维的高级形式,理性思维能力是人区别于动物的根本标志。人生充满了大大小小的问题,人们用他们既有的世界观做出选择和决定,然后还要经过审验和评估。这个过程永远伴随着分析、判断、行动、否定、再分析、再判断、再行动,这一过程就嵌入了批判性思维的结构,而理性则是这--结构中的基础。

(2)尽信书不如无书。 ——孟子

(3)我爱我的老师,但我更爱真理。 ——亚里士多德

(4)发展独立思考和独立判断的一般能力,应当始终放在首位,而不应当把获得专业知识放在首位。如果一个人掌握了他的学科的基础理论,并且学会了独立地思考和工作,他必定会找到他自己的道路,而且比起那种主要以获得细节知识为其培训内容的人来,他一定会更好地适应进步和变化。 —— 爱因斯坦

不同于以“持之有故”为研究原则的学者,林先生的不少文章更多以诗人的艺术敏感发现问题、用丰富想象力为人们打开进入艺术世界的大门,他对“木叶”这一诗词意象的阐发,无疑就具有这样的价值。

—— 郑桂华《语文学习》2013.10

再说“木叶”

林庚先生在《说木叶》一文中,提出在中国古典诗词中,“木”这个意象深受诗人热爱,究其原因,即诗歌语言的暗示性。详细来说,“木”所具有的两个艺术特征:一是“木”本身含有落叶的因素,二是“木”带有的在视觉上的微黄和触觉上的干燥感,这跟带有些清秋的疏朗感和飘零感。此外,我还想提出“木”在其他情景中,具有的第三个艺术特征:“木”也还暗示着生命生长的因素。

“木”在除秋天外的情景中多有出现外,还有哪些场景也曾出现过呢?陶潜《归去来兮辞》“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”中的“木”,出现在绿意萌发,溪泉始流的初春;杜甫《春望》“国破山河在,城春草木深”之“木”出现在仲春三月,如果上上面的两句中“木”的生命力代表性还不够强,那么王维《积雨辋川庄作》“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木转黄鹂”的“木”则更展现着一派仲夏景象。如果此时再说“木”只暗示着落叶,只暗示枯黄、干燥,是否就不够完整了?

再说“木叶”

我们仍旧可从林庚先生谈论的“木”的暗示性谈起。园艺上有迁插、嫁接之说,即将木条插在土中或其它树种的树干上,等待其生长;谚语中也有“无心插柳柳成荫”之句,可见“木”是树、叶等生长的基础。杜荀鹤《小松》一诗中,“时不识凌云木,直待凌云始更高”则描述了一棵傲然挺立的生命姿态;“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,刘禹锡的《酬乐天初逢席上见赠》则更是通过这种生命的干枯背后,暗藏着的蓬勃生机。木长成树、树病成木,周而复始,亘古不变;欧阳修在《醉翁亭记》中记“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴”,此处的“秀”与“发”字相对应,便是为我们描绘出一大片山林间,生命从无到有的动态过程,其中的“木”便是一棵棵树木蓄势待发的样貌。

如“秋”之象,用以不同的语境,传情达意便大有不同。有“悲哉,秋之为气也”,也有“我言秋日胜春朝”;“木”那萧条疏朗背后,也可看见生命的孕育和勃发。

一般人根本不了解文字和情感的密切关系,以为更改一两个字不过是要文字顺畅些或是漂亮些。其实更动了文字就同时更动了思想情感,内容和形式是相随而变的。

——朱光潜《咬文嚼字》

拓展阅读:朱光潜《咬文嚼字》

研读教材第67页第三个学习任务,思考:“柳”经常出现在什么样的场景中?能引起哪些联想?表达怎样的情感?

另选意象,学以致用

闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。(王昌龄《闺怨》)

灞岸晴来送别频,相偎相倚不胜春。自家飞絮犹无定,争解垂丝绊路人?(罗隐《柳》)

无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。(韦庄《台城》)

纤纤折杨柳,持此寄情人。一枝何足贵,怜是故园春。(张九龄《折杨柳》)

扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。(郑谷《淮上与友人别》)

渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。(晏几道《清平乐》)

柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识京华倦客?(周邦彦《兰陵王》)

1.谐音“留”,离愁别绪;

2.无法把握自身命运的感慨;

3.对年华易老、盛衰无常的感慨与悲痛;

4.有故乡的意思,表达思乡之情。

“柳”诗知多少?

柳,谐音“留”。古人送别多用“折柳”,表示离人的难言难分之情。如《诗经·采薇》中“昔我往矣, ① ”,就是以杨柳婀娜多姿的美景,反衬征夫离乡背井、与家人离别的哀愁。

又逢毕业季,同学师友折柳相送,不免使人想到婉约词派的代表人物柳永。他所作的《雨霖铃》中“今宵酒醒何处? ② ,晓风残月”最能抒发离别之思。

①昔我往矣,杨柳依依。

②今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。

“柳”诗知多少?

在边塞诗中,“柳”成为了思乡的代名词,荒凉的戈壁边塞,一睹春色满树的绿柳是将士们难以企及的奢侈愿望。李白《塞下曲》:“五月天山雪,无花只有寒。 ③ ,春色未曾看。”将士们把思乡的幽怨倾注在枯黄的柳树身上,但枯柳何辜:“ ④ ,春风不度玉门关?”(王翰《凉州词》)

除了边关的将士,漂泊的羁旅之人也是咏柳思乡的“主力军”。遭逢安史之乱,漂泊无依的杜甫,以乐衬悲,写出了千古《绝句》:“ ⑤ ,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”

③笛中闻折柳,春色未曾看。

④羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关?

⑤两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

“柳”诗知多少?

柳是春天的意象,借柳咏春自不能少。早春时节,杨巨源便迫不及待地歌咏起来:“诗家清景在新春, ⑥ 。”(《城东早春》)

在以柳咏春的诗中,最有生活情趣的当属高鼎《村居》:“草长莺飞二月天, ⑦ 。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”

儿童的嬉戏场景,让人们看到生命的活力,一扫咏柳诗中沉郁的气氛。是啊,人生自当乐观积极。“有意栽花花不发, ⑧ 。”有时,我们无意的一个善举,都会带来意想不到的希望和收获。更何况,奋斗的人生总是充满希望。所以陆游在游山西村时说:“山重水复疑无路, ⑨ 。”

⑥诗家清景在新春,绿柳才黄半未匀。

⑦草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。

⑧有意栽花花不发,无心插柳柳成荫。

⑨山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

迁移训练·男儿为何爱“吴钩”?

1.男儿何不带吴钩,收取关山五十州。—唐代:李贺《南园十三首·其五》

2.上马带吴钩,翩翩度陇头。——唐代:岑参《送人赴安西》

3.少年别有赠,含笑看吴钩。——唐代:杜甫《后出塞五首》

4.把吴钩看了,栏杆拍遍。——宋代:辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》

5.丈夫只手把吴钩,意气高于百尺楼。——清代:李鸿章《入都》

作业

“吴钩”是诗词中常用的一个意象。它是指古代吴地(今江苏苏州)所造的一种弯形的刀。《吴越春秋·阖闾内传》:“阖闾即宝莫耶,复命于国中作金钩,令曰:‘能为善钩者,赏之百金。’吴作钩者甚众。”后泛指锋利的刀剑。这样说来,“吴钩”其实和“宝剑”“宝刀”没有多大差别。有意思的是,在唐诗宋词中,“吴钩”出现的频率远远比“宝剑”、“宝刀”多得多。请结合上面诗句进行探究,运用比较思维,以“男儿为何爱‘吴钩’?”为题,模仿课文的写法,构思一篇小论文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])