1 社戏 教学设计

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 语文 年级 八年级 学期 春季

课题 一出“社戏 ”里的人性赞歌——《社戏》

教学目标

1.默读梳理,理情节知内容。 2.细读赏析,品人情赏景物。 3.悟读思考,感受作者情思。

教学内容

教学重点: 1.细读赏析,品人情赏景物。 2.悟读思考,感受作者情思。 教学难点: 悟读思考,感受作者情思。

教学过程

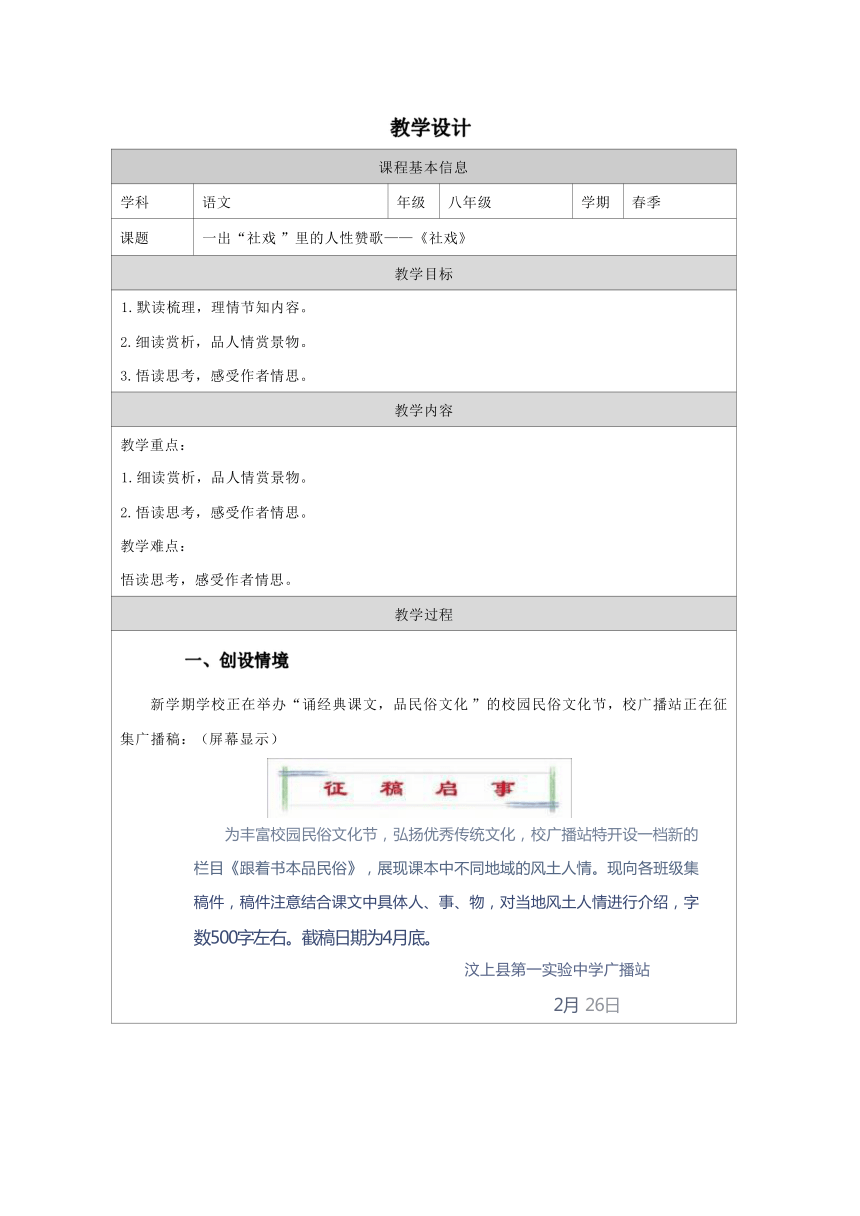

一、创设情境 新学期学校正在举办“诵经典课文,品民俗文化 ”的校园民俗文化节,校广播站正在征 集广播稿:(屏幕显示) 为丰富校园民俗文化节,弘扬优秀传统文化,校广播站特开设一档新的 栏目《跟着书本品民俗》,展现课本中不同地域的风土人情。现向各班级集 稿件,稿件注意结合课文中具体人、事、物,对当地风土人情进行介绍,字 数500字左右。截稿日期为4月底。 汶上县第一实验中学广播站 2月 26日

这节课我们就跟随鲁迅先生去看一出《社戏》,品味那儿的民俗文化。并根据我们的 品味,以《我眼中的平桥村》为题向校广播站投稿,介绍江南水乡——平桥村的风土人情。 注意认真审读广播稿评价量表,根据量表写作广播稿。 (屏幕显示) 广播稿评价量表

评价内容 等级

1.准确完整地介绍风俗文化。

2.准确完整地介绍风俗文化,综合运用记叙描写等多种 表达方式结合具体人事物介绍当地风俗文化。

3.准确完整地介绍风俗文化,综合运用记叙描写等多种 表达方式结合具体人事物介绍当地风俗文化,对当地风俗文 化有自己的感受和评价。

4.准确完整地介绍风俗文化,综合运用记叙描写多种表 达方式结合具体人事物介绍当地风俗文化,对当地风俗文化 有自己的感受和评价。语言流畅,生动有趣,适合播报。

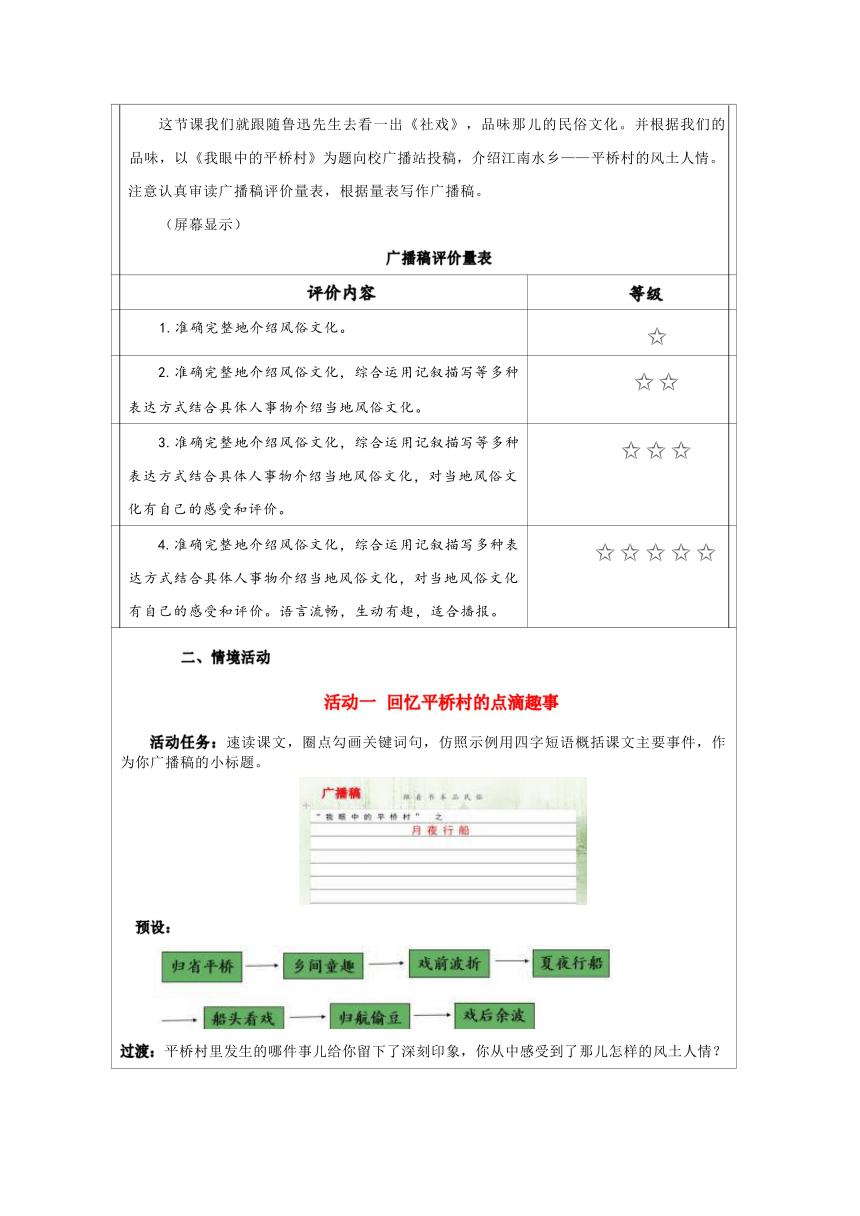

二、情境活动 活动一 回忆平桥村的点滴趣事 活动任务:速读课文,圈点勾画关键词句,仿照示例用四字短语概括课文主要事件,作 为你广播稿的小标题。 预设: 过渡:平桥村里发生的哪件事儿给你留下了深刻印象,你从中感受到了那儿怎样的风土人情?

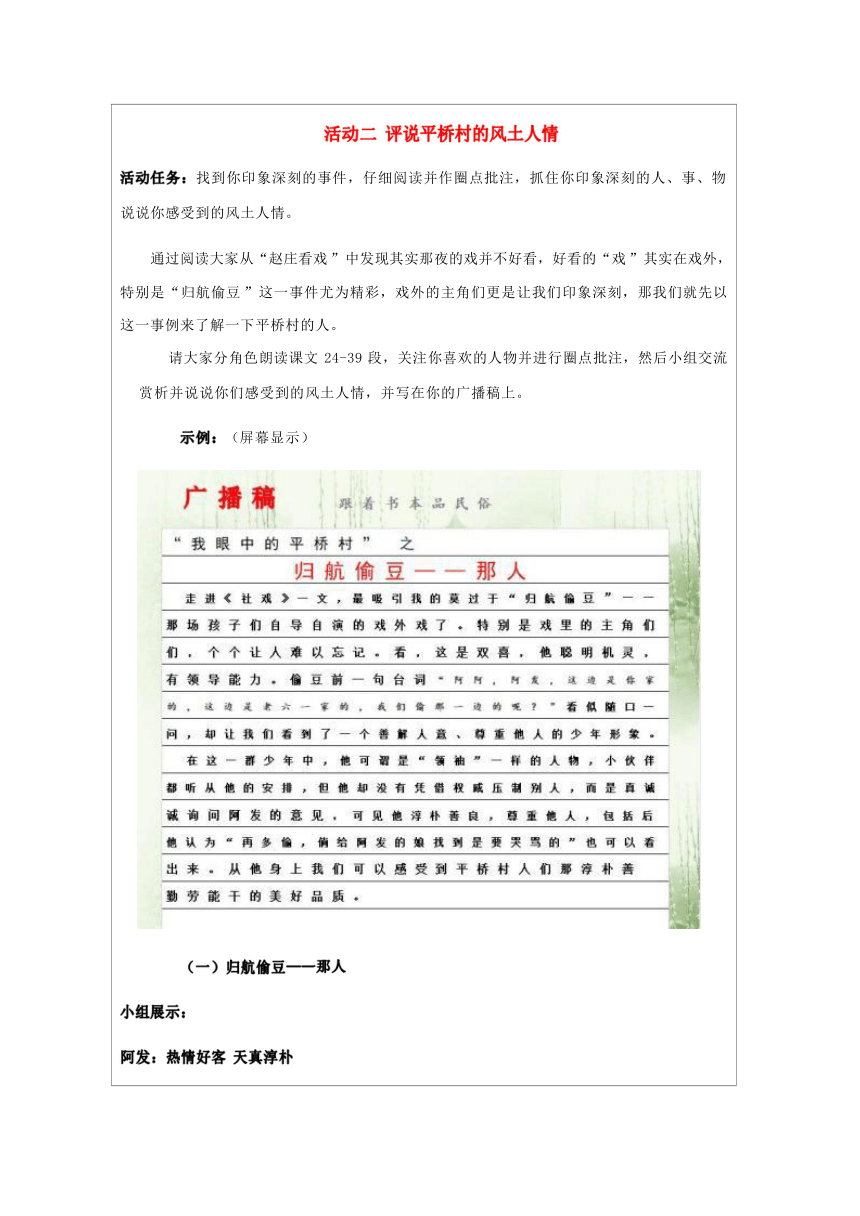

活动二 评说平桥村的风土人情 活动任务:找到你印象深刻的事件,仔细阅读并作圈点批注,抓住你印象深刻的人、事、物 说说你感受到的风土人情。 通过阅读大家从“赵庄看戏 ”中发现其实那夜的戏并不好看,好看的“戏 ”其实在戏外, 特别是“归航偷豆 ”这一事件尤为精彩,戏外的主角们更是让我们印象深刻,那我们就先以 这一事例来了解一下平桥村的人。 请大家分角色朗读课文 24-39 段,关注你喜欢的人物并进行圈点批注,然后小组交流 赏析并说说你们感受到的风土人情,并写在你的广播稿上。 示例:(屏幕显示) (一)归航偷豆——那人 小组展示: 阿发:热情好客 天真淳朴

阿发一面跳,一面说道,“且慢, 让我来看一看罢 , ”他于是往来的摸了一回,直起 身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。 ” 语言动作描写:阿发“一面跳,一面说 ”“跳 ”和“说 ”的动作是同时发生的,回答脱口 而出,表明他没有想其他的,他不关注偷谁家豆这个事,只考虑和小伙伴们吃豆要吃好的。 选豆的标准就是“大不大 ”,和谁家的无关。 因为与朋友的情意深,要给他最好的,所 以他选择了 “偷 ” 自己家的可以看出阿发的热情好客,天真淳朴。 文章前面写到“一家的客 几乎是公共的 ”,客没有你的我的之分,豆也没有你的我 的之分。在阿发心中,在平桥村的人们眼里,没有自己,也没有别人,连客人都是公共的, 何况是东西呢。 这就是纯真的赤子之心,这就是平桥村最为真诚热情淳朴的民风,如陶 渊明笔下的桃花源一般地令人向往。 六一公公:淳朴善良 热情好客 “双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。 ”我 抬头看时,是六一公公棹着小船,卖了豆回来了,船肚里还有剩下的一堆豆。六一公公看 见我, …… 但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好。 语言动作描写:六一公公对于孩子们偷他的豆,只是责备“不肯好好地摘,踏坏了不少 ”, 听说是为了请客,马上说“这是应该的 ”,可见他不是吝啬之人,后来又亲自送豆,表现 了他老实厚道的农民本色。夸“我 ”是“ 大市镇里出来的读过书的人 ”说“将来一定会高 中状元 ”六一公公是一个淳朴的、没有文化的农民,是发自肺腑的赞扬和祝福。特别是当 一个孩子有些应付似的夸赞,他竟然会非常感激,让人可以想象到这位老人那种淳朴、善 良,虽然不完美但绝对很可爱的样子。从六一公公这个唯一出场的平桥村的大人身上,让 我们感受到他们的那种善良、淳朴、真诚、热情,如孩子般地纯真,正是有这样的大人, 才会有阿发、双喜和桂生这一群纯真的孩子,才会有这样淳朴、美好的民风。 文中有好多让人印象深刻的人物,请根据各小组的展示,结合表格补充自己喜欢的人 物的个性特点以充实你的广播稿。

那人 共性 个性

双喜

阿发

桂生

八公公

六一公公

小结:小说没有着意刻画某一单个人物的形象,而是展现了村子里人物的群像。这个 群像里有两类人,即孩子和大人。孩子里有双喜、阿发、桂生等,他们各有特点 :双喜聪 明,有组织和领导能力,办事能力很强;阿发淳朴无私;桂生善解人意。在刻画这些孩子 时重点使用了动作、语言、神态等的描写,既展现了他们的共性,又透露出他们的个性, 使得一个个人物形象在我们眼前鲜活起来,有趣起来;小说中的大人们有六一公公、阿发 娘、八公公、外祖母等。与正面描写孩子不同,对大人的正面描写很少几乎都是隐藏在字 里行间的,却让我们能感受到这群孩子背后那些长辈们的淳朴善良热情好客,正是有这样 的一群大人,才有这样的一群孩子,才使得这样淳朴的民风是代代相传,才使得平桥村成 为“我 ”的一方乐土。也才使得“我 ”发出“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜 似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。 ”这样的感慨和议论,更是让我们感受到作 者对早年乡村生活的无限怀念和留恋之情。 (二)夏夜行船——那景 过渡:我们常说“一方水土养一方人 ”,究竟是一方怎样的水土才养育了这样的一方人呢? 请找到给你印象最为深刻的写景事件,配乐诵读,然后请以“我看(听、嗅、感受)到了…… ” 句式,描述水乡之美,感受这一方水土之美。把你感受到的江南水乡特点整理到你的广播 稿草稿中。 写景方法点拨: 1.调动一种或多种感官(视觉、听觉、嗅觉、触觉) 2.调动丰富的联想想象,结合文中的景物描写。 3.运用一定的修辞手法(比喻、拟人)或表现手法(借景抒情、正面描写、侧面描写、 动静结合) 示例:(从听觉的角度感受水乡之美)

小结:作者用写意笔法,从色彩、气味和声响等方面,描绘了月夜行船、船头看戏、 午夜归航等画面,情景交融,充满水乡特色。“ 淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽 脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。 ”“那航船,就像一条大白鱼背着 一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。 ”这些描写以孩 子的眼光呈现出来,充满诗意,透出暖意,字里行间透露出作者对这样的水乡之景的无比 喜爱之情。 接下来我们配乐全班同学一起诵读再次感受水乡之美,体会作者喜爱之情。 两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香, 夹杂在水气中扑面的吹来; 月色便朦胧在这水气里。 淡黑的起伏的连山, 仿佛是踊跃的铁的兽脊似的, 都远远的向船尾跑去了, 渐望见依稀的赵庄, 而且似乎听到歌吹了,还有几点火, 料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛, 宛转,悠扬, 使我的心也沉静, 然而又自失起来, 觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。 (三)归省平桥——那情 过渡:看着眼前斑斓景,听着耳畔悠扬音,嗅着鼻中豆麦香,想想仅仅有这样的美景 就会滋养出淳朴善良的人们吗?我们回到平桥村看一看人们是如何相处的,你从中有什么 感悟? 请大家默读课文前三段的内容,任选角度探讨作者看似平淡的叙述中饱含的深 意,然后把探讨结果以合适的表达方式在广播稿中补充出来。 预设: 叙事:钓虾 放牛 抒情议论:但在我是乐土 …… 关键词:极 都 绝没有 照例…… 小结:从大家的谈论中可以看出平桥村是一个极小而又偏远的小村庄,较少受世俗的 浸染,更多地保留了自然的淳朴气质,是一方“净土 ”。这里不仅景色优美,人情更是淳 厚,这里的人们善良,友爱;长辈对晚辈充满慈爱,对客人尤其厚爱;人们都没有私心, 不分彼此,共同分享。有一定的封建礼教观念,但平时还是本着平等、友爱、和睦的精神 相互交往。村落虽偏远狭小,但每年都有社戏活动,说明平桥村村民的精神是富有的,人 性是美好的。这里没有物质的贫穷与匮乏以及精神的闭塞与麻木,是令人向往的理想之乡、 安魂之乡。是作者热爱和向往的“乐土 ”,是他心中的桃花源。 活动三 回味“平桥村”的丰富内蕴 过渡:广播稿写到这儿,我们对平桥村的风俗已经了解个差不多了。但是我们是跟着 课本品风俗,就需要再进一步思考一下,这么温情地一篇文章作者为什么收入了《呐喊》 中,作者展现平桥村的风俗背后有着什么深刻的意义呢? 请大家再联系《社戏》原文开头部分写 “我 ”成年后在剧场看中国戏的两段经历,思考 一下风俗背后的价值和意义,让你的广播稿更有深度。 对比理解:从人、景、情的角度比较前两次看戏和赵庄看戏的不同,说说走出平桥村,

回味《社戏》你读懂了鲁迅先生在课文中寄寓的哪些意蕴,补充在你的广播稿中,让你的 广播稿更有深度。 人景情前两次看戏冷漠、疏远、庸俗、 世故、麻木狭窄拥挤,喧嚣杂乱 污浊憋闷冷漠疏远赵庄看戏热情、淳朴、善良、 真诚、友爱清新质朴、优美宁静 如诗如画真诚友爱

资料助读 名为《社戏》,开头记述的却是我成年后在北京看戏的两次经历,那两次戏,都 没看好,折射出当时社会的混乱、沉闷、世故、污浊,这与我在平桥村的自然率真的 生活形成鲜明对照。 ——《社戏》的文化解读

小结:前两次看戏,剧场狭窄拥挤,氛围喧嚣杂乱,人与人之间关系轻视、,让“我 ”深 感无法身处其中而急于逃离,折射了社会的世故与污浊。而课文中回忆儿时农村看戏,那 里的人是健康、热情、淳朴、善良的。作者借看社戏,否定了现实的社会与人性,赞扬了 不失童心的真正的人,展现了希望中美好的社会,赞美了美好的人性,表达了对黑暗社会 的不满,对自由美好生活的向往,对人生美好境界的追求。借赞美这些水乡的孩子,再次 唤醒麻木的国民。 三、课堂总结 真的是“景美人美情意美, 魂牵梦萦平桥村 ” 这节课我们跟随鲁迅先生走进平桥村,认识了那儿的人,欣赏了那地的景,感受了那村 里的情,更感受到了作者对那人、那景、那情的怀念和向往之情,课下请在你的广播稿中 补充完善你感受到的平桥村的风俗文化和“社戏 ”中的人性赞歌以及作者寄寓的深情吧! 四、布置作业 1.整理和完善广播稿。 2.根据评价量表修改广播稿。

课程基本信息

学科 语文 年级 八年级 学期 春季

课题 一出“社戏 ”里的人性赞歌——《社戏》

教学目标

1.默读梳理,理情节知内容。 2.细读赏析,品人情赏景物。 3.悟读思考,感受作者情思。

教学内容

教学重点: 1.细读赏析,品人情赏景物。 2.悟读思考,感受作者情思。 教学难点: 悟读思考,感受作者情思。

教学过程

一、创设情境 新学期学校正在举办“诵经典课文,品民俗文化 ”的校园民俗文化节,校广播站正在征 集广播稿:(屏幕显示) 为丰富校园民俗文化节,弘扬优秀传统文化,校广播站特开设一档新的 栏目《跟着书本品民俗》,展现课本中不同地域的风土人情。现向各班级集 稿件,稿件注意结合课文中具体人、事、物,对当地风土人情进行介绍,字 数500字左右。截稿日期为4月底。 汶上县第一实验中学广播站 2月 26日

这节课我们就跟随鲁迅先生去看一出《社戏》,品味那儿的民俗文化。并根据我们的 品味,以《我眼中的平桥村》为题向校广播站投稿,介绍江南水乡——平桥村的风土人情。 注意认真审读广播稿评价量表,根据量表写作广播稿。 (屏幕显示) 广播稿评价量表

评价内容 等级

1.准确完整地介绍风俗文化。

2.准确完整地介绍风俗文化,综合运用记叙描写等多种 表达方式结合具体人事物介绍当地风俗文化。

3.准确完整地介绍风俗文化,综合运用记叙描写等多种 表达方式结合具体人事物介绍当地风俗文化,对当地风俗文 化有自己的感受和评价。

4.准确完整地介绍风俗文化,综合运用记叙描写多种表 达方式结合具体人事物介绍当地风俗文化,对当地风俗文化 有自己的感受和评价。语言流畅,生动有趣,适合播报。

二、情境活动 活动一 回忆平桥村的点滴趣事 活动任务:速读课文,圈点勾画关键词句,仿照示例用四字短语概括课文主要事件,作 为你广播稿的小标题。 预设: 过渡:平桥村里发生的哪件事儿给你留下了深刻印象,你从中感受到了那儿怎样的风土人情?

活动二 评说平桥村的风土人情 活动任务:找到你印象深刻的事件,仔细阅读并作圈点批注,抓住你印象深刻的人、事、物 说说你感受到的风土人情。 通过阅读大家从“赵庄看戏 ”中发现其实那夜的戏并不好看,好看的“戏 ”其实在戏外, 特别是“归航偷豆 ”这一事件尤为精彩,戏外的主角们更是让我们印象深刻,那我们就先以 这一事例来了解一下平桥村的人。 请大家分角色朗读课文 24-39 段,关注你喜欢的人物并进行圈点批注,然后小组交流 赏析并说说你们感受到的风土人情,并写在你的广播稿上。 示例:(屏幕显示) (一)归航偷豆——那人 小组展示: 阿发:热情好客 天真淳朴

阿发一面跳,一面说道,“且慢, 让我来看一看罢 , ”他于是往来的摸了一回,直起 身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。 ” 语言动作描写:阿发“一面跳,一面说 ”“跳 ”和“说 ”的动作是同时发生的,回答脱口 而出,表明他没有想其他的,他不关注偷谁家豆这个事,只考虑和小伙伴们吃豆要吃好的。 选豆的标准就是“大不大 ”,和谁家的无关。 因为与朋友的情意深,要给他最好的,所 以他选择了 “偷 ” 自己家的可以看出阿发的热情好客,天真淳朴。 文章前面写到“一家的客 几乎是公共的 ”,客没有你的我的之分,豆也没有你的我 的之分。在阿发心中,在平桥村的人们眼里,没有自己,也没有别人,连客人都是公共的, 何况是东西呢。 这就是纯真的赤子之心,这就是平桥村最为真诚热情淳朴的民风,如陶 渊明笔下的桃花源一般地令人向往。 六一公公:淳朴善良 热情好客 “双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢?又不肯好好的摘,踏坏了不少。 ”我 抬头看时,是六一公公棹着小船,卖了豆回来了,船肚里还有剩下的一堆豆。六一公公看 见我, …… 但我吃了豆,却并没有昨夜的豆那么好。 语言动作描写:六一公公对于孩子们偷他的豆,只是责备“不肯好好地摘,踏坏了不少 ”, 听说是为了请客,马上说“这是应该的 ”,可见他不是吝啬之人,后来又亲自送豆,表现 了他老实厚道的农民本色。夸“我 ”是“ 大市镇里出来的读过书的人 ”说“将来一定会高 中状元 ”六一公公是一个淳朴的、没有文化的农民,是发自肺腑的赞扬和祝福。特别是当 一个孩子有些应付似的夸赞,他竟然会非常感激,让人可以想象到这位老人那种淳朴、善 良,虽然不完美但绝对很可爱的样子。从六一公公这个唯一出场的平桥村的大人身上,让 我们感受到他们的那种善良、淳朴、真诚、热情,如孩子般地纯真,正是有这样的大人, 才会有阿发、双喜和桂生这一群纯真的孩子,才会有这样淳朴、美好的民风。 文中有好多让人印象深刻的人物,请根据各小组的展示,结合表格补充自己喜欢的人 物的个性特点以充实你的广播稿。

那人 共性 个性

双喜

阿发

桂生

八公公

六一公公

小结:小说没有着意刻画某一单个人物的形象,而是展现了村子里人物的群像。这个 群像里有两类人,即孩子和大人。孩子里有双喜、阿发、桂生等,他们各有特点 :双喜聪 明,有组织和领导能力,办事能力很强;阿发淳朴无私;桂生善解人意。在刻画这些孩子 时重点使用了动作、语言、神态等的描写,既展现了他们的共性,又透露出他们的个性, 使得一个个人物形象在我们眼前鲜活起来,有趣起来;小说中的大人们有六一公公、阿发 娘、八公公、外祖母等。与正面描写孩子不同,对大人的正面描写很少几乎都是隐藏在字 里行间的,却让我们能感受到这群孩子背后那些长辈们的淳朴善良热情好客,正是有这样 的一群大人,才有这样的一群孩子,才使得这样淳朴的民风是代代相传,才使得平桥村成 为“我 ”的一方乐土。也才使得“我 ”发出“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜 似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。 ”这样的感慨和议论,更是让我们感受到作 者对早年乡村生活的无限怀念和留恋之情。 (二)夏夜行船——那景 过渡:我们常说“一方水土养一方人 ”,究竟是一方怎样的水土才养育了这样的一方人呢? 请找到给你印象最为深刻的写景事件,配乐诵读,然后请以“我看(听、嗅、感受)到了…… ” 句式,描述水乡之美,感受这一方水土之美。把你感受到的江南水乡特点整理到你的广播 稿草稿中。 写景方法点拨: 1.调动一种或多种感官(视觉、听觉、嗅觉、触觉) 2.调动丰富的联想想象,结合文中的景物描写。 3.运用一定的修辞手法(比喻、拟人)或表现手法(借景抒情、正面描写、侧面描写、 动静结合) 示例:(从听觉的角度感受水乡之美)

小结:作者用写意笔法,从色彩、气味和声响等方面,描绘了月夜行船、船头看戏、 午夜归航等画面,情景交融,充满水乡特色。“ 淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽 脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。 ”“那航船,就像一条大白鱼背着 一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。 ”这些描写以孩 子的眼光呈现出来,充满诗意,透出暖意,字里行间透露出作者对这样的水乡之景的无比 喜爱之情。 接下来我们配乐全班同学一起诵读再次感受水乡之美,体会作者喜爱之情。 两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香, 夹杂在水气中扑面的吹来; 月色便朦胧在这水气里。 淡黑的起伏的连山, 仿佛是踊跃的铁的兽脊似的, 都远远的向船尾跑去了, 渐望见依稀的赵庄, 而且似乎听到歌吹了,还有几点火, 料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛, 宛转,悠扬, 使我的心也沉静, 然而又自失起来, 觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。 (三)归省平桥——那情 过渡:看着眼前斑斓景,听着耳畔悠扬音,嗅着鼻中豆麦香,想想仅仅有这样的美景 就会滋养出淳朴善良的人们吗?我们回到平桥村看一看人们是如何相处的,你从中有什么 感悟? 请大家默读课文前三段的内容,任选角度探讨作者看似平淡的叙述中饱含的深 意,然后把探讨结果以合适的表达方式在广播稿中补充出来。 预设: 叙事:钓虾 放牛 抒情议论:但在我是乐土 …… 关键词:极 都 绝没有 照例…… 小结:从大家的谈论中可以看出平桥村是一个极小而又偏远的小村庄,较少受世俗的 浸染,更多地保留了自然的淳朴气质,是一方“净土 ”。这里不仅景色优美,人情更是淳 厚,这里的人们善良,友爱;长辈对晚辈充满慈爱,对客人尤其厚爱;人们都没有私心, 不分彼此,共同分享。有一定的封建礼教观念,但平时还是本着平等、友爱、和睦的精神 相互交往。村落虽偏远狭小,但每年都有社戏活动,说明平桥村村民的精神是富有的,人 性是美好的。这里没有物质的贫穷与匮乏以及精神的闭塞与麻木,是令人向往的理想之乡、 安魂之乡。是作者热爱和向往的“乐土 ”,是他心中的桃花源。 活动三 回味“平桥村”的丰富内蕴 过渡:广播稿写到这儿,我们对平桥村的风俗已经了解个差不多了。但是我们是跟着 课本品风俗,就需要再进一步思考一下,这么温情地一篇文章作者为什么收入了《呐喊》 中,作者展现平桥村的风俗背后有着什么深刻的意义呢? 请大家再联系《社戏》原文开头部分写 “我 ”成年后在剧场看中国戏的两段经历,思考 一下风俗背后的价值和意义,让你的广播稿更有深度。 对比理解:从人、景、情的角度比较前两次看戏和赵庄看戏的不同,说说走出平桥村,

回味《社戏》你读懂了鲁迅先生在课文中寄寓的哪些意蕴,补充在你的广播稿中,让你的 广播稿更有深度。 人景情前两次看戏冷漠、疏远、庸俗、 世故、麻木狭窄拥挤,喧嚣杂乱 污浊憋闷冷漠疏远赵庄看戏热情、淳朴、善良、 真诚、友爱清新质朴、优美宁静 如诗如画真诚友爱

资料助读 名为《社戏》,开头记述的却是我成年后在北京看戏的两次经历,那两次戏,都 没看好,折射出当时社会的混乱、沉闷、世故、污浊,这与我在平桥村的自然率真的 生活形成鲜明对照。 ——《社戏》的文化解读

小结:前两次看戏,剧场狭窄拥挤,氛围喧嚣杂乱,人与人之间关系轻视、,让“我 ”深 感无法身处其中而急于逃离,折射了社会的世故与污浊。而课文中回忆儿时农村看戏,那 里的人是健康、热情、淳朴、善良的。作者借看社戏,否定了现实的社会与人性,赞扬了 不失童心的真正的人,展现了希望中美好的社会,赞美了美好的人性,表达了对黑暗社会 的不满,对自由美好生活的向往,对人生美好境界的追求。借赞美这些水乡的孩子,再次 唤醒麻木的国民。 三、课堂总结 真的是“景美人美情意美, 魂牵梦萦平桥村 ” 这节课我们跟随鲁迅先生走进平桥村,认识了那儿的人,欣赏了那地的景,感受了那村 里的情,更感受到了作者对那人、那景、那情的怀念和向往之情,课下请在你的广播稿中 补充完善你感受到的平桥村的风俗文化和“社戏 ”中的人性赞歌以及作者寄寓的深情吧! 四、布置作业 1.整理和完善广播稿。 2.根据评价量表修改广播稿。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读