10 小石潭记柳宗元 教学设计

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 语文 年级 八年级 学期 春季

课题 《小石潭记》

教学目标

1.积累文言实词和虚词,感知文章内容。 2.学习抓住特征描写景物的方法。 3.结合背景,理解作者思想感情。

教学内容

教学重点: 学习抓住特征描写景物的方法。 教学难点: 结合背景,理解作者思想感情。

教学过程

一、情景导入 “千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”这是唐代柳宗元的 《江雪》。 请大家回忆一下,那首诗为我们描绘了一幅怎样的画面呢?“独钓寒江雪 ”, 这是无人能解的孤寂,这是怀才不遇的苦闷,这是不能兼济天下的惆怅与痛苦。 诗中那个渔翁的是一个怎样的形象呢?今天,我们就一同欣赏他的“永州八记 ” 之一——《小石潭记》。 二、文学常识 1.柳宗元(773—819),字子厚,河东(今山西永济西)人,世称“柳河东 ”, 唐代文学家,唐宋八大家之一。 2.“记 ”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、 记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。 三、诵读感知 1.听范读,读准字音与断句。 从小丘 / 西行百二十步,隔 / 篁竹,闻 / 水声,如 / 鸣佩环,心乐之。 伐竹 / 取道,下 / 见小潭,水尤清洌。全石 / 以为底,近岸,卷石底以出,为 坻,为屿,为嵁,为岩。青树 / 翠蔓,蒙络 / 摇缀,参差 / 披拂。 潭中鱼 / 可百许头,皆 / 若空游/无所依。日光 / 下彻,影 / 布石上,佁 然 / 不动;俶尔远逝,往来翕忽。似 / 与游者相乐。 潭 / 西南 / 而望,斗折 / 蛇行,明灭可见。其岸势 / 犬牙差互,不可知 / 其源。 坐潭上,四面 / 竹树环合,寂寥无人,凄神 / 寒骨,悄怆 / 幽邃。以 / 其 境过清,不可久居,乃 / 记之而去。 同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶 / 而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰 奉壹。

⑴篁竹 huánɡ zhú ⑷为屿 wéi yǔ ⑵清冽 qīnɡ ⑸为嵁 wéi liè kān ⑶为坻 wéi chí ⑹摇缀 yáo zhuì

⑺参差 cēn cī ⑻佁然 yǐ rán ⑼俶尔 chùěr ⑽翕忽 xī hū ⑾差互 cī hù ⑿寂寥 jì liáo ⒀悄怆 qiǎo chuànɡ ⒁幽邃 yōu suì ⒂隶 lì 2.自读齐读。 要求:读准字音,吐字清晰;读出节奏,停顿正确;读出语气,感情充沛。 3.悟读。通过诵读,你感悟到字里行间融入了作者怎样的思想感情? 他是想寄情山水,优美的景色,清脆的天音, 自在的鱼儿,的确让他忘记了 忧愁,但毕竟是短暂的,空寂的环境、冰凉的石头,让他再一次涌起了失意之感。 四、合作探究,疏通文意 [课堂活动]将全文分为六个片段,根据注释,翻译课文。 (1)从小丘西行百二十步① , 隔篁竹② , 闻水声,如鸣珮环③ , 心乐④之。伐竹 取道⑤ , 下见小潭,水尤⑥ 清冽⑦。 [字词]①百二十步:一百二十步。②篁竹:竹林。③如鸣佩环:好像珮环 碰撞的声音。珮、环,都是玉饰。④乐:以……为乐。⑤取道:开辟出一条道路。 ⑥尤:格外。⑦清冽:清凉。 [译文]从小丘向西走一百二十步,隔着竹林,听到了水声,好像玉珮环碰 墥的声音,我心里为之高兴。砍倒竹子,开辟出一条道路,向下看见一个小潭, 潭水格外清凉。 (2)全石以为①底,近岸,卷石底以出② , 为③坻④ , 为屿,为嵁⑤ , 为岩。青 树翠蔓⑥ , 蒙络摇缀⑦ , 参差披拂⑧。 [字词]①以为:把……作为。②卷石底以出:石底周边部分翻卷过来,露 出水面。③为:成为。④坻:水中高地。⑤嵁:不平的岩石。⑥翠蔓:翠绿的藤 蔓。⑦蒙络摇缀:蒙盖缠绕,摇曳牵连。⑧参差披拂:参差不齐,随风飘拂。 [译文](小石潭)以整块石头为底,靠近岸边,石底周边部分翻卷过来,露 出水面。成为坻、屿、嵁、岩各种不同的形状。青葱的树木,翠绿的藤蔓。蒙盖 缠绕,摇曳牵连。参差不齐,随风飘拂。 (3)潭中鱼可① 百许头② , 皆若空游无所依③ , 日光下澈④ , 影布⑤石上。佁然⑥ 不动,俶尔远逝⑦ , 往来翕忽⑧ , 似与游者相乐⑨。 [字词]①可,大约。②许,表示约数。③没有什么依傍。④澈:穿透。⑤ 布:倒映。⑥佁然:静止不动的样子。⑦俶尔远逝:忽然间向远处游去。俶尔,忽 然。⑧翕忽:轻快迅疾的样子。⑨相乐:一同快乐。 [译文]潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,没有什么依傍的。 阳光直照到水底,鱼的影子映在石头上。鱼儿静止不动,忽然又向远处游走,往 来轻快迅疾,好像和游人一同快乐。 (4)潭西南① 而望,斗②折蛇③行,明灭可见④ 。其岸势⑤ 犬牙差互⑥ , 不可知其 源。 [字词]①西南:向西南。②斗:像北斗星那样。③蛇:像蛇那样。④明灭 可见:时隐时现。见:看见。⑤势:形状。⑥犬牙差互:像狗的牙齿那样交错不 齐。 [译文]向小石潭的西南方看去,溪水像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前 行,时隐时现。溪岸的形状像狗的牙齿那样交错不齐,不知道它的源头在哪里。 (5)坐潭上,四面竹树环合① , 寂寥②无人,凄③神寒④ 骨,悄怆⑤ 幽邃⑥ 。以⑦ 其境过清⑧ , 不可久居,乃记之而去⑨。 [字词]①环合:围绕。②寂寥:寂静寥落。③凄:使……感到凄凉。④寒:

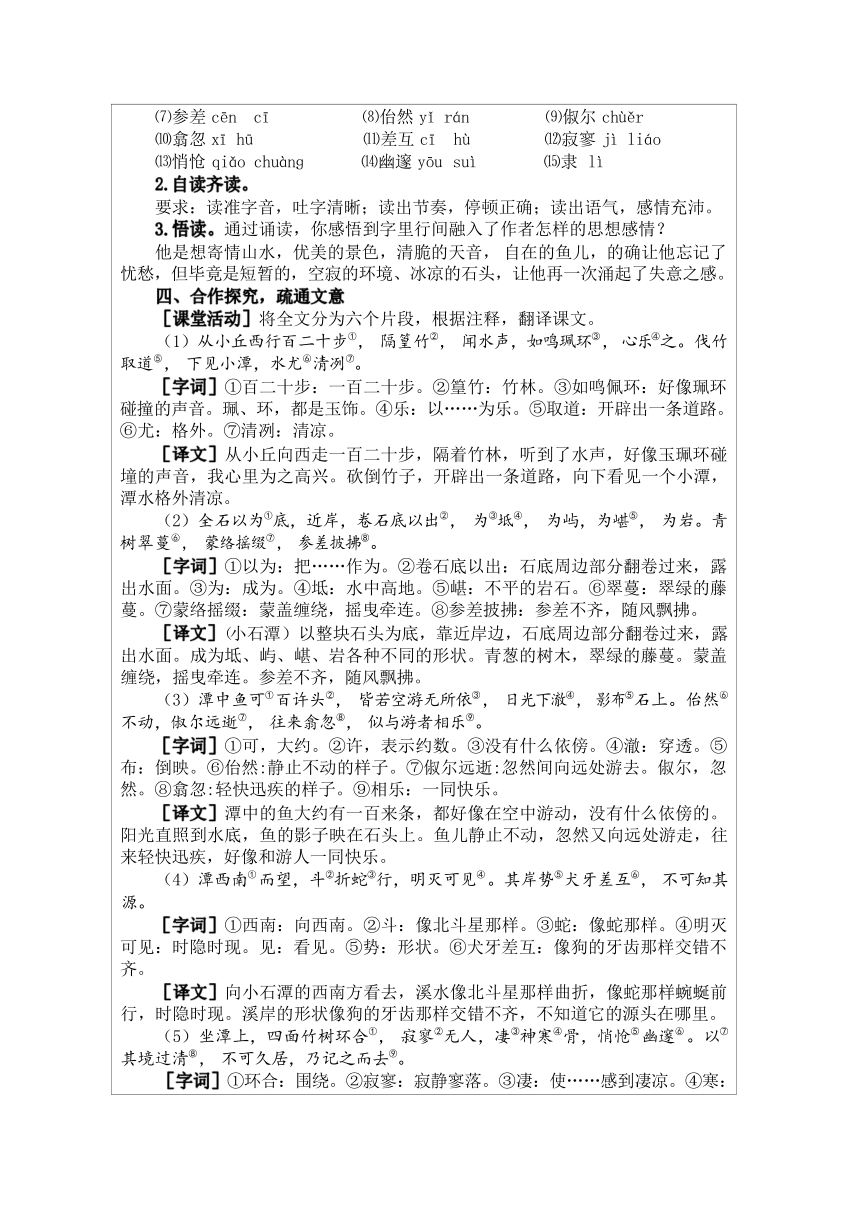

使……感到寒冷。⑤悄怆:凄凉。⑥邃:深。⑦以:因为。⑧清:凄清。⑨去: 离开。 [译文]坐在小石潭边,四面被竹子和树木围绕着,寂静寥落,空无一人, 让人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉而幽深。因为这里的环境太凄清,不可以久 留,就题字离去了。 (6)同游者:吴武陵① , 龚古② , 余弟宗玄③ 。隶而从④者,崔氏二小生⑤:曰 恕己,曰奉壹。 [字词]①余:我。②隶而从:跟随着同去。③二小生:两个年轻人。④曰: 说。 [译文]同游的人:有吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。跟着去的有两个姓崔 的年轻人:一个叫恕己,一个叫奉壹。 五、理清结构 1.课文是按游览的顺序来写“小石潭 ”,移步换景,条理十分清楚,根据提示, 完成下面空格。 发现小潭——潭中景物——小潭源流——潭中气氛——交代同游者 2.根据课文结构图,课堂上背诵全文。 六、理解探究 (一)一个奇特的小潭 [学生活动,小组合作]这是一个奇特的小潭,奇特在哪些方面,至少写出 三点。(提示:最好引用原文句子也可自己概括发表看法。) ①小潭位置奇特,比如“从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环 。” ②构造奇特,比如“全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁, 为岩。” ③周边环境奇特,比如“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。四面竹树环合, 寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。”

④潭水奇特,比如“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。 日光下彻,影布石 上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。” ⑤形态奇特,比如“潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互, 不可知其源。” (二)互动讨论,读文赏景 [学生活动](小组合作,完成“最喜欢文中哪一幅哪一个片段 ”,形成成果。) 〖资料一〗“皆若空游无所依 ”——一潭水 大画家只画飞虫,不画天空;只画游鱼,不画清水;画家齐白石画虾,画面 上没有水,但使人感到虾就在水里,而且好像看到了水。但由于虫的确在飞,鱼 的确在游,虾确实是活的,因而在欣赏者眼前,就出现了天空,出现了清水。 “ 皆若空游无所依 ”,脱胎于前人的创作。南朝梁吴均《水经注》里有“水皆 缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍 ”东晋袁山松《宜都山川记》中有“其水 十丈见底,视鱼游如乘空。”这些文字与本文类似,都是先写水清,后写游鱼。而 本文则只是细致地、形象地刻画了游鱼的形态神情,创设想象的空间,想象到画 面没画出的部分,那就是清澈明净的潭水。游鱼写得越活灵活现,越玲珑剔透, 就越能烘托潭水的明澈。 板书:以实写虚,虚实相生的艺术手法,在这里达到了前所未有的艺术高峰。 〖资料二〗“隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之 ”—— 闻水声 作者采用 “移步换景 ”的写法,文章一开头,便引导我们向小丘的西面行一 百二十步。来到一处竹林,隔着竹林,能听到水流动的声音。未见其形,先闻其 声,如鸣佩环,心乐之。小石潭的出现,虽称不上千呼万唤,也堪称犹抱琵琶半 遮面。 〖资料三〗“佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽 ”——鱼 描写其动静状态,间接突现潭水的清澈透明。 以静衬动,写潭中小鱼。这是本文的最精彩之笔。这潭中鱼很怪诞,“影布石 上 ”,神态自若地“怡然不动 ”。这是继续写静,既烘托出小石潭的幽寂,也勾勒 出小石潭水的清澈。 由此转为写动。其实在写静时已作伏笔,水中之鱼不能不动。鱼之静止,正 像电影中的定格只是某个刹那的显示。这个定格过后,便见潭中之鱼“俶尔远逝, 往来翕忽,似与游者相乐 ”。 〖资料四〗“斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源 ”——溪 善用比喻,抓住特征。一条小溪逶迤而来,形状像是北斗七星那样曲折,又 像是一条蛇在游动,有的地方亮,有的地方暗。这里写小溪,就溪身来说,作者 形容它像北斗星那样曲折,这是静止的;就溪水来说,作者形容它像蛇爬行那样 曲折,这就是流动的。两个比喻,一静一动,一明一灭,半藏斗露,饶有诗意。 〖资料五〗“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂 ”——树 这不禁使我们想起贺知章的“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。”虽然它是 描写春柳。更让我们想到杨万里的“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。”听起来 似乎是一种意境。 (过渡语)如鸣佩环的流水声,诗意盎然的藤蔓滴翠,往来翕忽的游鱼,清 明澄澈的潭水,明月可见的溪岸……有声、有形、有色。美到极致的小石潭,为 什么作者在最后却说:“凄神寒骨,悄怆幽邃。不可久居,乃记之而去。”呢? 王国维先生在《人间词话》中说:“昔人论诗词,有景语、情语之别。不知一 切景语,皆情语也。这就我们说的情景交融。接下来,我们就来了解一下柳宗元。

(三)论其世,知其人 资料一:“永州八记“是柳宗元被贬永州所写的,其中前四篇《始得西山宴游 记》《钴姆潭记》《钴姆潭西小丘记》《至小丘西小石潭记》作于元和四年(809 年)。 要想接近真实并还原作者的情感,首先要了解作者那时那地即德宗贞元二十一年 (805 年)至宪宗元和九年(814 年)间其在永州的创作处境,尤其是宪宗元和四年的 心境。 资料二:宪宗元和四年,柳宗元已 37 岁,在永州已度过了 4 年。这 4 年当中 经历了人生中的大起大落、大喜大悲。此时的身为永贞革新主将的白居易 33 岁。 1.由大唐礼部员外郎贬为邵州刺史; 2.两个月后,再贬为永州司马。 3.同时又经历着与亲朋好友生死两隔的惊恐和痛苦。 ①王伓被贬为开州司马,不久病死。 ②王叔文被贬为渝州司户,次年赐死。 ③韩泰、陈谏、柳宗元、刘禹锡、韩晔、凌准、程异及韦执谊八人先后被贬 为边远八州司马。 4.老母不幸染病身亡,其母归葬,因不能扶柩归葬尽最后的孝道,这又是人 生一种极大的哀痛。 5.饱受病体的折磨,到永州不过三四年,他就已经“百病所集,痞结伏积, 不食自饱 ”,柳宗元贬官永州、形同囚徒的那几年,仍念念不忘功名和仕途,对自 己无罪遭谴而愤愤不平,满腹委屈和牢骚,于是他“投迹山水地,放情咏《离骚》”, 因为他认为自己的不幸遭遇与屈原相似,所以要放情咏《离骚》(《游南亭夜还叙 志七十韵》)。柳宗元的人生是充满悲情的。 知道了柳宗元的心境,接下来就让我们赏景语,论心境。 (四)赏景语,论心境 提问:你觉得文中最能反映作者当时心境的句子是哪一句? 文章用传神的笔触先后向我们描写了小石潭至密的树、至清的水、至奇的石、 至灵的鱼、至曲的溪。总之这是一片远离俗世尘嚣的人间净土。尤其是小石潭的 水,宛如徐志摩笔下荡漾着清波的康河:“那榆荫下的一潭,不是清泉,是天上虹, 揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。”(《再别康桥》)梦境般的小石潭在读者眼里 美得让人心旷神怡、流连忘返。但是作者对这样的美景却只是“心乐之 ”,心头一 颤而已,终究还是觉得小石潭“凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居, 乃记之而去 ”。在作者这种悲伤压抑的心情下观照的景到底具有一种怎样悄怆幽邃 的美呢 [学生活动]讨论文中的哪些细节,体现出了这种“悄怆幽邃 ”的心境? 1.至荒的境。 “伐竹取道 ”、“四面竹树环合,寂寥无人 ”。从句中我们可以想见小石潭四面 只有竹子、树木,一条出路都没有,还需柳宗元边走边砍竹子,才能开辟出一条 通道,足见小石潭是一个冷清荒僻得无人问津的地方,连山野樵夫也不曾到过。 2.至奇的石。 是“近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩 ”。柳宗元靠近岸边,发现 石底有的部分翻卷出水面,不禁浮想联翩。这些石块有些似乎成了水中的小洲, 有些似乎成了海中的洲且之上有山,有些似乎成为了凹凸不平的山,有些似乎成 了崖岸。一个潭中这么多形状的石头是少见的,真可谓石至奇则怪。作者看着靠 近岸边的这一堆堆奇形怪状、嶙峋突兀的乱石,再看看远处若“犬牙差互 ”、狰狞

崎岖的溪岸,一定令他心悸心乱不已。柳宗元表面是在写嶙峋突兀的石头,实际 是在写嶙峋突兀的心情;表面上是在写狰狞崎岖的溪岸,实际是在写战战兢兢的 心情。明代茅坤曾说柳宗元是“借石之瑰玮以吐胸中之气 ”。 3.至密的树。 他不仅注意到小石潭树之茂密,要“伐竹取道 ”,才能“下见小潭 ”,“四面竹 树环合 ”密不透风;而且他注意到青树是在“翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂 ”的状态 下生长的,这是在翠绿的藤蔓遮盖缠绕下成长的高大茂密的树木。看着密不透风 的、把自己重重包围的树,看着被藤藤蔓蔓束缚、如同身为囚徒的自己的大树, 带给他的不再是蓊郁苍翠,不再是清幽静谧,而是憋闷压抑,对他来说树“至密 则闷 ”。 4.至乐的鱼。 再看作者笔下的水和鱼。他不仅注意到水澄澈到极点,能一眼看到潭底是“全 石以为底 ”,鱼是“ 皆若空游无所依 ”,“日光下彻 ”,连鱼“影布石上 ”都看的分 分明明、清清楚楚。而且他面对澄澈到极点的水甚至产生了一种幻想,那就是潭 中已没有水了,潭已经空了,鱼像在空气中游动一样。看到作者笔下的潭,极易 让人联想到常建的“ 山光悦鸟性,潭影空人心 ”(《题破山寺后禅院》),看着“俶 尔远逝,往来翕忽 ”的自由自在的鱼,想象着“似与游者相乐 ”来安慰这潦倒落 魄之人的、富有灵性的鱼,怎能不让作者心生悲凉和忧伤呢 他可能会对潭空叹, 顾鱼自怜,对鱼心生羡慕,觉得自己还不如这条鱼。对他来说小石潭的水“至清 则空“ ,鱼“至灵则怜 ”。 5.至曲的小溪。 作者无心去聆听潺潺的溪水,也无心去亲近甘冽澄澈的溪水,而是去眺望那 “斗折蛇行、明灭可见、不可知其源 ”的溪身,一直看着那溪身慢慢地消逝在荒 山野岭之中,他的心也随着那忽隐忽现的溪身起伏不定,这溪流一路将要遇到多 少巉岩险阻呢 他将要流向何方呢 自己坎坷的人生、渺茫而不可知的未来不就像 这条溪流吗 “溪路千里曲,哀猿何处鸣 孤臣泪已尽,虚作断肠声 ”(《入黄溪闻 猿》),千里曲的溪路是作者处境艰难和茫然的表征,这条至曲的小溪又平添了柳 宗元几许的惆怅和迷茫。真可谓溪至曲则迷。 小结:翟满桂先生曾说:“柳子的山水游记,不只是模山范水,而是借山水写 心境,抒发失意的情怀,表达现实的感慨与人生理想,带有浓厚的主观感彩。 这一类作品,在他的《永州八记》中表现得尤为突出。”《小石潭记》写的是地处 荒芜被人遗忘的却异常美丽的山水景致,作者其实是想借这样的山水表达一种自 己虽才华横溢却被远弃遐荒的怀才不遇的愤懑和悲伤之情,可以说是“悲多乐少 ”。 (五)感其人,慰其心 〖活动一〗与宗元共鸣 诵读感其心境 下面,请同学们在音乐声中,闭上眼睛, 自己轻声的诵读这篇文章,来感受 小石潭的幽深冷寂,感受柳宗元的孤凄悲凉。 〖活动二〗感其人,慰其心 此时,如果你就在柳宗元的身边,作为他的朋友,你会怎样劝慰他呢?来写 一句安慰柳宗元的话。 示例:老师会对他说:人间没有永恒的夜晚,世界没有永恒的冬天。 【结语】中国古典文学中山水诗始于谢灵运,那末写山水的散文应该说始于 柳宗元,最后让我们一起来诵读这篇文学艺术中的珍品。

课程基本信息

学科 语文 年级 八年级 学期 春季

课题 《小石潭记》

教学目标

1.积累文言实词和虚词,感知文章内容。 2.学习抓住特征描写景物的方法。 3.结合背景,理解作者思想感情。

教学内容

教学重点: 学习抓住特征描写景物的方法。 教学难点: 结合背景,理解作者思想感情。

教学过程

一、情景导入 “千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”这是唐代柳宗元的 《江雪》。 请大家回忆一下,那首诗为我们描绘了一幅怎样的画面呢?“独钓寒江雪 ”, 这是无人能解的孤寂,这是怀才不遇的苦闷,这是不能兼济天下的惆怅与痛苦。 诗中那个渔翁的是一个怎样的形象呢?今天,我们就一同欣赏他的“永州八记 ” 之一——《小石潭记》。 二、文学常识 1.柳宗元(773—819),字子厚,河东(今山西永济西)人,世称“柳河东 ”, 唐代文学家,唐宋八大家之一。 2.“记 ”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、 记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。 三、诵读感知 1.听范读,读准字音与断句。 从小丘 / 西行百二十步,隔 / 篁竹,闻 / 水声,如 / 鸣佩环,心乐之。 伐竹 / 取道,下 / 见小潭,水尤清洌。全石 / 以为底,近岸,卷石底以出,为 坻,为屿,为嵁,为岩。青树 / 翠蔓,蒙络 / 摇缀,参差 / 披拂。 潭中鱼 / 可百许头,皆 / 若空游/无所依。日光 / 下彻,影 / 布石上,佁 然 / 不动;俶尔远逝,往来翕忽。似 / 与游者相乐。 潭 / 西南 / 而望,斗折 / 蛇行,明灭可见。其岸势 / 犬牙差互,不可知 / 其源。 坐潭上,四面 / 竹树环合,寂寥无人,凄神 / 寒骨,悄怆 / 幽邃。以 / 其 境过清,不可久居,乃 / 记之而去。 同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶 / 而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰 奉壹。

⑴篁竹 huánɡ zhú ⑷为屿 wéi yǔ ⑵清冽 qīnɡ ⑸为嵁 wéi liè kān ⑶为坻 wéi chí ⑹摇缀 yáo zhuì

⑺参差 cēn cī ⑻佁然 yǐ rán ⑼俶尔 chùěr ⑽翕忽 xī hū ⑾差互 cī hù ⑿寂寥 jì liáo ⒀悄怆 qiǎo chuànɡ ⒁幽邃 yōu suì ⒂隶 lì 2.自读齐读。 要求:读准字音,吐字清晰;读出节奏,停顿正确;读出语气,感情充沛。 3.悟读。通过诵读,你感悟到字里行间融入了作者怎样的思想感情? 他是想寄情山水,优美的景色,清脆的天音, 自在的鱼儿,的确让他忘记了 忧愁,但毕竟是短暂的,空寂的环境、冰凉的石头,让他再一次涌起了失意之感。 四、合作探究,疏通文意 [课堂活动]将全文分为六个片段,根据注释,翻译课文。 (1)从小丘西行百二十步① , 隔篁竹② , 闻水声,如鸣珮环③ , 心乐④之。伐竹 取道⑤ , 下见小潭,水尤⑥ 清冽⑦。 [字词]①百二十步:一百二十步。②篁竹:竹林。③如鸣佩环:好像珮环 碰撞的声音。珮、环,都是玉饰。④乐:以……为乐。⑤取道:开辟出一条道路。 ⑥尤:格外。⑦清冽:清凉。 [译文]从小丘向西走一百二十步,隔着竹林,听到了水声,好像玉珮环碰 墥的声音,我心里为之高兴。砍倒竹子,开辟出一条道路,向下看见一个小潭, 潭水格外清凉。 (2)全石以为①底,近岸,卷石底以出② , 为③坻④ , 为屿,为嵁⑤ , 为岩。青 树翠蔓⑥ , 蒙络摇缀⑦ , 参差披拂⑧。 [字词]①以为:把……作为。②卷石底以出:石底周边部分翻卷过来,露 出水面。③为:成为。④坻:水中高地。⑤嵁:不平的岩石。⑥翠蔓:翠绿的藤 蔓。⑦蒙络摇缀:蒙盖缠绕,摇曳牵连。⑧参差披拂:参差不齐,随风飘拂。 [译文](小石潭)以整块石头为底,靠近岸边,石底周边部分翻卷过来,露 出水面。成为坻、屿、嵁、岩各种不同的形状。青葱的树木,翠绿的藤蔓。蒙盖 缠绕,摇曳牵连。参差不齐,随风飘拂。 (3)潭中鱼可① 百许头② , 皆若空游无所依③ , 日光下澈④ , 影布⑤石上。佁然⑥ 不动,俶尔远逝⑦ , 往来翕忽⑧ , 似与游者相乐⑨。 [字词]①可,大约。②许,表示约数。③没有什么依傍。④澈:穿透。⑤ 布:倒映。⑥佁然:静止不动的样子。⑦俶尔远逝:忽然间向远处游去。俶尔,忽 然。⑧翕忽:轻快迅疾的样子。⑨相乐:一同快乐。 [译文]潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,没有什么依傍的。 阳光直照到水底,鱼的影子映在石头上。鱼儿静止不动,忽然又向远处游走,往 来轻快迅疾,好像和游人一同快乐。 (4)潭西南① 而望,斗②折蛇③行,明灭可见④ 。其岸势⑤ 犬牙差互⑥ , 不可知其 源。 [字词]①西南:向西南。②斗:像北斗星那样。③蛇:像蛇那样。④明灭 可见:时隐时现。见:看见。⑤势:形状。⑥犬牙差互:像狗的牙齿那样交错不 齐。 [译文]向小石潭的西南方看去,溪水像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前 行,时隐时现。溪岸的形状像狗的牙齿那样交错不齐,不知道它的源头在哪里。 (5)坐潭上,四面竹树环合① , 寂寥②无人,凄③神寒④ 骨,悄怆⑤ 幽邃⑥ 。以⑦ 其境过清⑧ , 不可久居,乃记之而去⑨。 [字词]①环合:围绕。②寂寥:寂静寥落。③凄:使……感到凄凉。④寒:

使……感到寒冷。⑤悄怆:凄凉。⑥邃:深。⑦以:因为。⑧清:凄清。⑨去: 离开。 [译文]坐在小石潭边,四面被竹子和树木围绕着,寂静寥落,空无一人, 让人感到心情悲伤,寒气透骨,凄凉而幽深。因为这里的环境太凄清,不可以久 留,就题字离去了。 (6)同游者:吴武陵① , 龚古② , 余弟宗玄③ 。隶而从④者,崔氏二小生⑤:曰 恕己,曰奉壹。 [字词]①余:我。②隶而从:跟随着同去。③二小生:两个年轻人。④曰: 说。 [译文]同游的人:有吴武陵、龚古、我的弟弟宗玄。跟着去的有两个姓崔 的年轻人:一个叫恕己,一个叫奉壹。 五、理清结构 1.课文是按游览的顺序来写“小石潭 ”,移步换景,条理十分清楚,根据提示, 完成下面空格。 发现小潭——潭中景物——小潭源流——潭中气氛——交代同游者 2.根据课文结构图,课堂上背诵全文。 六、理解探究 (一)一个奇特的小潭 [学生活动,小组合作]这是一个奇特的小潭,奇特在哪些方面,至少写出 三点。(提示:最好引用原文句子也可自己概括发表看法。) ①小潭位置奇特,比如“从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环 。” ②构造奇特,比如“全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁, 为岩。” ③周边环境奇特,比如“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。四面竹树环合, 寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。”

④潭水奇特,比如“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。 日光下彻,影布石 上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽。似与游者相乐。” ⑤形态奇特,比如“潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互, 不可知其源。” (二)互动讨论,读文赏景 [学生活动](小组合作,完成“最喜欢文中哪一幅哪一个片段 ”,形成成果。) 〖资料一〗“皆若空游无所依 ”——一潭水 大画家只画飞虫,不画天空;只画游鱼,不画清水;画家齐白石画虾,画面 上没有水,但使人感到虾就在水里,而且好像看到了水。但由于虫的确在飞,鱼 的确在游,虾确实是活的,因而在欣赏者眼前,就出现了天空,出现了清水。 “ 皆若空游无所依 ”,脱胎于前人的创作。南朝梁吴均《水经注》里有“水皆 缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍 ”东晋袁山松《宜都山川记》中有“其水 十丈见底,视鱼游如乘空。”这些文字与本文类似,都是先写水清,后写游鱼。而 本文则只是细致地、形象地刻画了游鱼的形态神情,创设想象的空间,想象到画 面没画出的部分,那就是清澈明净的潭水。游鱼写得越活灵活现,越玲珑剔透, 就越能烘托潭水的明澈。 板书:以实写虚,虚实相生的艺术手法,在这里达到了前所未有的艺术高峰。 〖资料二〗“隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之 ”—— 闻水声 作者采用 “移步换景 ”的写法,文章一开头,便引导我们向小丘的西面行一 百二十步。来到一处竹林,隔着竹林,能听到水流动的声音。未见其形,先闻其 声,如鸣佩环,心乐之。小石潭的出现,虽称不上千呼万唤,也堪称犹抱琵琶半 遮面。 〖资料三〗“佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽 ”——鱼 描写其动静状态,间接突现潭水的清澈透明。 以静衬动,写潭中小鱼。这是本文的最精彩之笔。这潭中鱼很怪诞,“影布石 上 ”,神态自若地“怡然不动 ”。这是继续写静,既烘托出小石潭的幽寂,也勾勒 出小石潭水的清澈。 由此转为写动。其实在写静时已作伏笔,水中之鱼不能不动。鱼之静止,正 像电影中的定格只是某个刹那的显示。这个定格过后,便见潭中之鱼“俶尔远逝, 往来翕忽,似与游者相乐 ”。 〖资料四〗“斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源 ”——溪 善用比喻,抓住特征。一条小溪逶迤而来,形状像是北斗七星那样曲折,又 像是一条蛇在游动,有的地方亮,有的地方暗。这里写小溪,就溪身来说,作者 形容它像北斗星那样曲折,这是静止的;就溪水来说,作者形容它像蛇爬行那样 曲折,这就是流动的。两个比喻,一静一动,一明一灭,半藏斗露,饶有诗意。 〖资料五〗“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂 ”——树 这不禁使我们想起贺知章的“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。”虽然它是 描写春柳。更让我们想到杨万里的“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。”听起来 似乎是一种意境。 (过渡语)如鸣佩环的流水声,诗意盎然的藤蔓滴翠,往来翕忽的游鱼,清 明澄澈的潭水,明月可见的溪岸……有声、有形、有色。美到极致的小石潭,为 什么作者在最后却说:“凄神寒骨,悄怆幽邃。不可久居,乃记之而去。”呢? 王国维先生在《人间词话》中说:“昔人论诗词,有景语、情语之别。不知一 切景语,皆情语也。这就我们说的情景交融。接下来,我们就来了解一下柳宗元。

(三)论其世,知其人 资料一:“永州八记“是柳宗元被贬永州所写的,其中前四篇《始得西山宴游 记》《钴姆潭记》《钴姆潭西小丘记》《至小丘西小石潭记》作于元和四年(809 年)。 要想接近真实并还原作者的情感,首先要了解作者那时那地即德宗贞元二十一年 (805 年)至宪宗元和九年(814 年)间其在永州的创作处境,尤其是宪宗元和四年的 心境。 资料二:宪宗元和四年,柳宗元已 37 岁,在永州已度过了 4 年。这 4 年当中 经历了人生中的大起大落、大喜大悲。此时的身为永贞革新主将的白居易 33 岁。 1.由大唐礼部员外郎贬为邵州刺史; 2.两个月后,再贬为永州司马。 3.同时又经历着与亲朋好友生死两隔的惊恐和痛苦。 ①王伓被贬为开州司马,不久病死。 ②王叔文被贬为渝州司户,次年赐死。 ③韩泰、陈谏、柳宗元、刘禹锡、韩晔、凌准、程异及韦执谊八人先后被贬 为边远八州司马。 4.老母不幸染病身亡,其母归葬,因不能扶柩归葬尽最后的孝道,这又是人 生一种极大的哀痛。 5.饱受病体的折磨,到永州不过三四年,他就已经“百病所集,痞结伏积, 不食自饱 ”,柳宗元贬官永州、形同囚徒的那几年,仍念念不忘功名和仕途,对自 己无罪遭谴而愤愤不平,满腹委屈和牢骚,于是他“投迹山水地,放情咏《离骚》”, 因为他认为自己的不幸遭遇与屈原相似,所以要放情咏《离骚》(《游南亭夜还叙 志七十韵》)。柳宗元的人生是充满悲情的。 知道了柳宗元的心境,接下来就让我们赏景语,论心境。 (四)赏景语,论心境 提问:你觉得文中最能反映作者当时心境的句子是哪一句? 文章用传神的笔触先后向我们描写了小石潭至密的树、至清的水、至奇的石、 至灵的鱼、至曲的溪。总之这是一片远离俗世尘嚣的人间净土。尤其是小石潭的 水,宛如徐志摩笔下荡漾着清波的康河:“那榆荫下的一潭,不是清泉,是天上虹, 揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。”(《再别康桥》)梦境般的小石潭在读者眼里 美得让人心旷神怡、流连忘返。但是作者对这样的美景却只是“心乐之 ”,心头一 颤而已,终究还是觉得小石潭“凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居, 乃记之而去 ”。在作者这种悲伤压抑的心情下观照的景到底具有一种怎样悄怆幽邃 的美呢 [学生活动]讨论文中的哪些细节,体现出了这种“悄怆幽邃 ”的心境? 1.至荒的境。 “伐竹取道 ”、“四面竹树环合,寂寥无人 ”。从句中我们可以想见小石潭四面 只有竹子、树木,一条出路都没有,还需柳宗元边走边砍竹子,才能开辟出一条 通道,足见小石潭是一个冷清荒僻得无人问津的地方,连山野樵夫也不曾到过。 2.至奇的石。 是“近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩 ”。柳宗元靠近岸边,发现 石底有的部分翻卷出水面,不禁浮想联翩。这些石块有些似乎成了水中的小洲, 有些似乎成了海中的洲且之上有山,有些似乎成为了凹凸不平的山,有些似乎成 了崖岸。一个潭中这么多形状的石头是少见的,真可谓石至奇则怪。作者看着靠 近岸边的这一堆堆奇形怪状、嶙峋突兀的乱石,再看看远处若“犬牙差互 ”、狰狞

崎岖的溪岸,一定令他心悸心乱不已。柳宗元表面是在写嶙峋突兀的石头,实际 是在写嶙峋突兀的心情;表面上是在写狰狞崎岖的溪岸,实际是在写战战兢兢的 心情。明代茅坤曾说柳宗元是“借石之瑰玮以吐胸中之气 ”。 3.至密的树。 他不仅注意到小石潭树之茂密,要“伐竹取道 ”,才能“下见小潭 ”,“四面竹 树环合 ”密不透风;而且他注意到青树是在“翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂 ”的状态 下生长的,这是在翠绿的藤蔓遮盖缠绕下成长的高大茂密的树木。看着密不透风 的、把自己重重包围的树,看着被藤藤蔓蔓束缚、如同身为囚徒的自己的大树, 带给他的不再是蓊郁苍翠,不再是清幽静谧,而是憋闷压抑,对他来说树“至密 则闷 ”。 4.至乐的鱼。 再看作者笔下的水和鱼。他不仅注意到水澄澈到极点,能一眼看到潭底是“全 石以为底 ”,鱼是“ 皆若空游无所依 ”,“日光下彻 ”,连鱼“影布石上 ”都看的分 分明明、清清楚楚。而且他面对澄澈到极点的水甚至产生了一种幻想,那就是潭 中已没有水了,潭已经空了,鱼像在空气中游动一样。看到作者笔下的潭,极易 让人联想到常建的“ 山光悦鸟性,潭影空人心 ”(《题破山寺后禅院》),看着“俶 尔远逝,往来翕忽 ”的自由自在的鱼,想象着“似与游者相乐 ”来安慰这潦倒落 魄之人的、富有灵性的鱼,怎能不让作者心生悲凉和忧伤呢 他可能会对潭空叹, 顾鱼自怜,对鱼心生羡慕,觉得自己还不如这条鱼。对他来说小石潭的水“至清 则空“ ,鱼“至灵则怜 ”。 5.至曲的小溪。 作者无心去聆听潺潺的溪水,也无心去亲近甘冽澄澈的溪水,而是去眺望那 “斗折蛇行、明灭可见、不可知其源 ”的溪身,一直看着那溪身慢慢地消逝在荒 山野岭之中,他的心也随着那忽隐忽现的溪身起伏不定,这溪流一路将要遇到多 少巉岩险阻呢 他将要流向何方呢 自己坎坷的人生、渺茫而不可知的未来不就像 这条溪流吗 “溪路千里曲,哀猿何处鸣 孤臣泪已尽,虚作断肠声 ”(《入黄溪闻 猿》),千里曲的溪路是作者处境艰难和茫然的表征,这条至曲的小溪又平添了柳 宗元几许的惆怅和迷茫。真可谓溪至曲则迷。 小结:翟满桂先生曾说:“柳子的山水游记,不只是模山范水,而是借山水写 心境,抒发失意的情怀,表达现实的感慨与人生理想,带有浓厚的主观感彩。 这一类作品,在他的《永州八记》中表现得尤为突出。”《小石潭记》写的是地处 荒芜被人遗忘的却异常美丽的山水景致,作者其实是想借这样的山水表达一种自 己虽才华横溢却被远弃遐荒的怀才不遇的愤懑和悲伤之情,可以说是“悲多乐少 ”。 (五)感其人,慰其心 〖活动一〗与宗元共鸣 诵读感其心境 下面,请同学们在音乐声中,闭上眼睛, 自己轻声的诵读这篇文章,来感受 小石潭的幽深冷寂,感受柳宗元的孤凄悲凉。 〖活动二〗感其人,慰其心 此时,如果你就在柳宗元的身边,作为他的朋友,你会怎样劝慰他呢?来写 一句安慰柳宗元的话。 示例:老师会对他说:人间没有永恒的夜晚,世界没有永恒的冬天。 【结语】中国古典文学中山水诗始于谢灵运,那末写山水的散文应该说始于 柳宗元,最后让我们一起来诵读这篇文学艺术中的珍品。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读