8 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信 课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 8 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信 课件(共28张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-23 22:58:57 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第8课 就英法联军远征中国

致巴特勒上尉的信

雨 果

新课导入

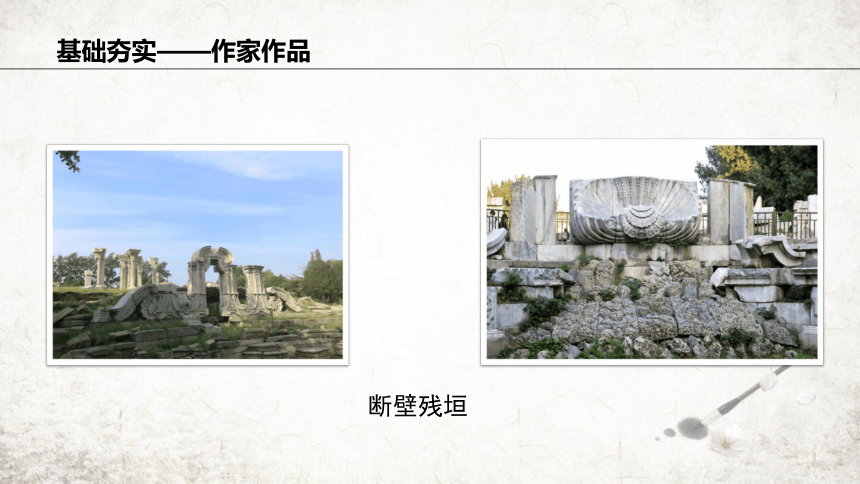

希腊有巴特农神庙,埃及有金字塔,罗马有斗兽场,巴黎有圣母院,而我们中国能与之媲美的,只有圆明园。可惜我们现在看到的只是遗址。历史记载了耻辱的一页,1860年10月,英法联军以其强盗般的卑劣行径掠夺并焚烧了圆明园,如今只留下些断壁残垣。举步其中,步履沉重;叩问历史,回声重浊……从遥远的国度里传来了正义的质问,回眸一瞥,原来是伟大作家雨果。今天我们学习雨果的《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》。

学习目标

1.能速读课文,整体感知课文并从文中提取有效信息

2.赏析文章中铺陈和反语手法的表达效果,品味文章的语言

3.能评价雨果的博大胸怀和伟大的人格魅力

基础夯实——作家作品

维克多·雨果(1802年2月26日—1885年5月22日),法国浪漫主义作家,人道主义的代表人物。一生写过多部诗歌、小说、剧本、各种散文和文艺评论及政论文章,在世界有着广泛的影响力,被人们称为“法兰西的莎士比亚”。代表作有长篇小说《巴黎圣母院》《悲惨世界》《海上劳工》等,短篇小说有《“诺曼底”号遇难记》。

基础夯实——作家作品

断壁残垣

基础夯实——写作背景

本文选自《雨果文集》第十一卷(人民文学出版社2002年版)。鸦片战争后,英法两国不满足在华的既得利益,制造借口,于1856年联合发动了侵略我国的第二次鸦片战争。1860年10月6日,英法联军闯进圆明园,大肆抢掠。最后还将这座修筑了一百多年、被誉为“万园之园”的圆明园付之一炬。

1.掌握下列字音字形。

基础夯实——字词过关

赞誉( ) 恍若( ) 绸缎( )

琉璃( ) 惊骇( ) 瞥见( )

剪 yǐng( ) jié lüè( ) zāng 物( )

制 cái( ) dàng 然无存( ) 富丽堂 huáng( )

yù

huǎng

chóu

liú lí

hài

piē

影

裁

劫掠

赃

荡

皇

2.解释下列词语。

基础夯实——字词过关

眼花缭乱:

不可名状:

晨曦:

瞥见:

赃物:

眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

不能够用语言形容。名,说出。

晨光。

一眼看见。

通过贪污、受贿或抢劫、盗窃等非法手段得来的物品。

整体阅读

1.书信

(1)概念:书信是一种向特定对象传递信息、交流思想感情的应用文书。

整体阅读

(2)书信的格式:

①称呼。顶格。

②问候语。可以另起一行空两格。

③正文。在问候语下面一行,两格起笔。这是信的主体,可以分若干段来定。

④祝颂语。以最一般的“此致”“敬礼”为例。“此致”一般在正文之下另起一行空两格书写(常用)。“敬礼”在“此致”的下一行顶格书写,后应该加上一个感叹号,以表示祝颂的诚意和强度。

⑤署名和日期。写信人的姓名写在祝颂语下方空一至二行的右侧,最好在写信人姓名之前写上与收信人的关系,如儿×××、你的朋友×××等。在署名下一行右侧写上日期。

整体阅读

2.阅读课文,理清课文层次。

第一部分:

第二部分:

第三部分:

(1)交代写信缘由,回复巴特勒上尉征求自己对远征中国的看法。

(2-9)热情赞美圆明园的辉煌灿烂,强烈谴责英法联军的侵略罪行。

(10)呼应开头,表达对英法联军侵略行径的愤恨之情。

重点研讨

1.阅读第一自然段,怎样理解文章开头的作用?

文章开头,作者直接指明对方让自己写信的用意,即在侵略者看来,他们的侵略是高尚的、光荣的,为下文展开批驳树立了靶子。

重点研讨

2.作者把远征行为形容为“体面”的,这有什么表达效果?

运用反语,表现了巴特勒上尉卑鄙无耻的丑恶嘴脸。

反语即通常所说的“说反话”,运用跟本意相反的词语来表达某意,含有否定、讽刺以及嘲弄的意思,是一种带有强烈感彩的修辞手法。

重点研讨

3.第2段在文中有何作用呢?

这是过渡段,起承上启下的作用。作者这样写是欲擒故纵,而且表现了作者运用语言的高超艺术。

重点研讨

4.第3段中作者运用了什么手法描写圆明园的美丽?有何作用?

铺陈手法。极力描绘圆明园的富丽堂皇,表明圆明园是世界文明的瑰宝,而英法联军却因贪婪无知将其破坏得荡然无存,更能激起人们对英法联军的憎恨之情,也为后文的谴责做了铺垫。

重点研讨

5.第3段中为什么要谈到巴特农神庙?

因为巴特农神庙是希腊最负盛名的古建筑,是欧洲人心中的神庙。将巴特农神庙与圆明园相比较,旨在突出圆明园的艺术成就。

重点研讨

6.圆明园作为奇迹,它的艺术性质和成就表现在哪几个方面?

(1)圆明园是东方幻想艺术中的最高成就。

(2)圆明园集中了几乎是超人的民族的想象力所能产生的一切成就。

(3)圆明园是幻想的某种规模巨大的典范,是亚洲文明的剪影。

重点研讨

7.你是怎样理解第5段中“现在对圆明园也怎么干,不同的只是干得更彻底,更漂亮”一句中的“更彻底,更漂亮”的呢?

这里运用了反语。以反语的形式强烈讽刺强盗的行径和罪恶,强调强盗们这次的行动更丑恶、更野蛮。

重点研讨

8.“丰功伟绩!收获巨大!”这个句子有怎样的表达效果呢?

运用反语,句末连用感叹号,模拟强盗的口吻,写出掠夺者贪婪无耻的丑恶嘴脸,饱含着作者尖锐的嘲讽意味,也表现了作者强烈的正义感。

重点研讨

9.第6段运用了什么修辞手法,表达了作者怎样的思想感情?

运用了反语和对比。“文明人”破坏人类文明,“野蛮人”却是人类文明之所在。作者直斥当局,更显示出大无畏的英雄气概和凛然正气。

重点研讨

10.第7段中作者将政府与人民区分开来有什么作用?

作用是强调政府不能代表人民,英法两国人民对中国人民是友好的,焚掠圆明园是英法政府的行为。作者站在人民的立场上抗议政府的罪行。

重点研讨

11.“我希望有朝一日,解放了的干干净净的法兰西会把这份战利品归还给被掠夺的中国”一句反映了雨果怎样的立场和态度?

“干干净净”是反语,暗指法国政府入侵中国,焚掠圆明园是卑劣的强盗行为。作者从其正直的人道主义立场出发,坚信未来一个解放了的、彻底清除了强盗政府的干净的法国一定会把中国人民的财物归还给中国。

重点研讨

12.最后一句中“赞誉”一词有怎样的表达效果呢?

以“赞誉”一词作结,既照应了文章的开头,又具有极其尖锐的嘲讽意味。该句鲜明地表达了雨果对英法联军远征中国之举的态度——强烈谴责,立场非常鲜明。同时,也表现了雨果正直、公正、人道的伟大品格,摒弃狭隘的民族主义,胸怀博大。

重点研讨

13.从这封信来看,你认为雨果的高贵品质表现在哪些方面?

雨果的立场不是狭隘的民族主义,而是站在全人类的立场坚持正义。他能将政府与人民相区别“政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。”

他珍视人类文明的成果,尊重人类文明的创造者。他指出,“岁月创造的一切都是属于人类的”。这种见解是非常精辟的。他盛赞圆明园的文化艺术价值,盛赞这一世界奇迹的创造者,盛赞中华民族是一个“伟大的民族”。

课堂小结

本文通过致巴特勒上尉的信,揭露了英法联军毁灭世界奇迹圆明园的罪行,愤怒地谴责了英法联军的强盗行径,表达了作者对遭受空前劫难的中国人民的同情和敬重。

当堂检测

主观题

请摘录信中赞美圆明园的语句,并细细体味所含的思想感情。思考其对后文写圆明园被破坏有什么作用?

作者称圆明园是世界奇迹,是幻想的某种规模巨大的典范,恍若月宫,是令人眼花缭乱的洞府。作者饱含深情,极力赞美圆明园,为后文写英法联军破坏圆明园做铺垫,有利于表现作者的愤怒之情,更能激起人们对英法联军的痛恨之情。

拓展延伸

圆明园又称圆明三园,是清代大型皇家园林,它坐落在北京西北郊,与颐和园毗邻,由圆明园、长春园和绮春园组成,所以也叫圆明三园。此外,还有许多小园,分布在东、西、南三面,众星拱月般环绕周围。

占地面积3.5平方千米,建筑面积达20万平方米,一百五十余景,有“万园之园”之称。清帝每到盛夏就来到这里避暑、听政,处理军政事务,因此也称“夏宫”。

圆明园始建于1709年(康熙四十八年),最初是康熙帝给皇四子胤禛的赐园。1722年雍正即位以后,拓展原赐园,并在园南增建了正大光明殿和勤政殿以及内阁、六部、军机处等诸多值房,欲以夏季在此“避喧听政”。

乾隆帝在位期间除对圆明园进行局部增建、改建之外,还在紧东邻新建了长春园,在东南邻并入了万春园。1860年10月6日英法联军洗劫圆明园,抢掠文物,焚烧园区,同治帝时欲修复,后因财政困难,被迫停止,改建其它建筑。八国联军之后,圆明园又遭到匪盗的打击,终变成一片废墟。

拓展延伸

圆明园被誉为“一切造园艺术的典范”,被法国作家维克多·雨果称誉为“理想与艺术的典范”。

第8课 就英法联军远征中国

致巴特勒上尉的信

雨 果

新课导入

希腊有巴特农神庙,埃及有金字塔,罗马有斗兽场,巴黎有圣母院,而我们中国能与之媲美的,只有圆明园。可惜我们现在看到的只是遗址。历史记载了耻辱的一页,1860年10月,英法联军以其强盗般的卑劣行径掠夺并焚烧了圆明园,如今只留下些断壁残垣。举步其中,步履沉重;叩问历史,回声重浊……从遥远的国度里传来了正义的质问,回眸一瞥,原来是伟大作家雨果。今天我们学习雨果的《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》。

学习目标

1.能速读课文,整体感知课文并从文中提取有效信息

2.赏析文章中铺陈和反语手法的表达效果,品味文章的语言

3.能评价雨果的博大胸怀和伟大的人格魅力

基础夯实——作家作品

维克多·雨果(1802年2月26日—1885年5月22日),法国浪漫主义作家,人道主义的代表人物。一生写过多部诗歌、小说、剧本、各种散文和文艺评论及政论文章,在世界有着广泛的影响力,被人们称为“法兰西的莎士比亚”。代表作有长篇小说《巴黎圣母院》《悲惨世界》《海上劳工》等,短篇小说有《“诺曼底”号遇难记》。

基础夯实——作家作品

断壁残垣

基础夯实——写作背景

本文选自《雨果文集》第十一卷(人民文学出版社2002年版)。鸦片战争后,英法两国不满足在华的既得利益,制造借口,于1856年联合发动了侵略我国的第二次鸦片战争。1860年10月6日,英法联军闯进圆明园,大肆抢掠。最后还将这座修筑了一百多年、被誉为“万园之园”的圆明园付之一炬。

1.掌握下列字音字形。

基础夯实——字词过关

赞誉( ) 恍若( ) 绸缎( )

琉璃( ) 惊骇( ) 瞥见( )

剪 yǐng( ) jié lüè( ) zāng 物( )

制 cái( ) dàng 然无存( ) 富丽堂 huáng( )

yù

huǎng

chóu

liú lí

hài

piē

影

裁

劫掠

赃

荡

皇

2.解释下列词语。

基础夯实——字词过关

眼花缭乱:

不可名状:

晨曦:

瞥见:

赃物:

眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

不能够用语言形容。名,说出。

晨光。

一眼看见。

通过贪污、受贿或抢劫、盗窃等非法手段得来的物品。

整体阅读

1.书信

(1)概念:书信是一种向特定对象传递信息、交流思想感情的应用文书。

整体阅读

(2)书信的格式:

①称呼。顶格。

②问候语。可以另起一行空两格。

③正文。在问候语下面一行,两格起笔。这是信的主体,可以分若干段来定。

④祝颂语。以最一般的“此致”“敬礼”为例。“此致”一般在正文之下另起一行空两格书写(常用)。“敬礼”在“此致”的下一行顶格书写,后应该加上一个感叹号,以表示祝颂的诚意和强度。

⑤署名和日期。写信人的姓名写在祝颂语下方空一至二行的右侧,最好在写信人姓名之前写上与收信人的关系,如儿×××、你的朋友×××等。在署名下一行右侧写上日期。

整体阅读

2.阅读课文,理清课文层次。

第一部分:

第二部分:

第三部分:

(1)交代写信缘由,回复巴特勒上尉征求自己对远征中国的看法。

(2-9)热情赞美圆明园的辉煌灿烂,强烈谴责英法联军的侵略罪行。

(10)呼应开头,表达对英法联军侵略行径的愤恨之情。

重点研讨

1.阅读第一自然段,怎样理解文章开头的作用?

文章开头,作者直接指明对方让自己写信的用意,即在侵略者看来,他们的侵略是高尚的、光荣的,为下文展开批驳树立了靶子。

重点研讨

2.作者把远征行为形容为“体面”的,这有什么表达效果?

运用反语,表现了巴特勒上尉卑鄙无耻的丑恶嘴脸。

反语即通常所说的“说反话”,运用跟本意相反的词语来表达某意,含有否定、讽刺以及嘲弄的意思,是一种带有强烈感彩的修辞手法。

重点研讨

3.第2段在文中有何作用呢?

这是过渡段,起承上启下的作用。作者这样写是欲擒故纵,而且表现了作者运用语言的高超艺术。

重点研讨

4.第3段中作者运用了什么手法描写圆明园的美丽?有何作用?

铺陈手法。极力描绘圆明园的富丽堂皇,表明圆明园是世界文明的瑰宝,而英法联军却因贪婪无知将其破坏得荡然无存,更能激起人们对英法联军的憎恨之情,也为后文的谴责做了铺垫。

重点研讨

5.第3段中为什么要谈到巴特农神庙?

因为巴特农神庙是希腊最负盛名的古建筑,是欧洲人心中的神庙。将巴特农神庙与圆明园相比较,旨在突出圆明园的艺术成就。

重点研讨

6.圆明园作为奇迹,它的艺术性质和成就表现在哪几个方面?

(1)圆明园是东方幻想艺术中的最高成就。

(2)圆明园集中了几乎是超人的民族的想象力所能产生的一切成就。

(3)圆明园是幻想的某种规模巨大的典范,是亚洲文明的剪影。

重点研讨

7.你是怎样理解第5段中“现在对圆明园也怎么干,不同的只是干得更彻底,更漂亮”一句中的“更彻底,更漂亮”的呢?

这里运用了反语。以反语的形式强烈讽刺强盗的行径和罪恶,强调强盗们这次的行动更丑恶、更野蛮。

重点研讨

8.“丰功伟绩!收获巨大!”这个句子有怎样的表达效果呢?

运用反语,句末连用感叹号,模拟强盗的口吻,写出掠夺者贪婪无耻的丑恶嘴脸,饱含着作者尖锐的嘲讽意味,也表现了作者强烈的正义感。

重点研讨

9.第6段运用了什么修辞手法,表达了作者怎样的思想感情?

运用了反语和对比。“文明人”破坏人类文明,“野蛮人”却是人类文明之所在。作者直斥当局,更显示出大无畏的英雄气概和凛然正气。

重点研讨

10.第7段中作者将政府与人民区分开来有什么作用?

作用是强调政府不能代表人民,英法两国人民对中国人民是友好的,焚掠圆明园是英法政府的行为。作者站在人民的立场上抗议政府的罪行。

重点研讨

11.“我希望有朝一日,解放了的干干净净的法兰西会把这份战利品归还给被掠夺的中国”一句反映了雨果怎样的立场和态度?

“干干净净”是反语,暗指法国政府入侵中国,焚掠圆明园是卑劣的强盗行为。作者从其正直的人道主义立场出发,坚信未来一个解放了的、彻底清除了强盗政府的干净的法国一定会把中国人民的财物归还给中国。

重点研讨

12.最后一句中“赞誉”一词有怎样的表达效果呢?

以“赞誉”一词作结,既照应了文章的开头,又具有极其尖锐的嘲讽意味。该句鲜明地表达了雨果对英法联军远征中国之举的态度——强烈谴责,立场非常鲜明。同时,也表现了雨果正直、公正、人道的伟大品格,摒弃狭隘的民族主义,胸怀博大。

重点研讨

13.从这封信来看,你认为雨果的高贵品质表现在哪些方面?

雨果的立场不是狭隘的民族主义,而是站在全人类的立场坚持正义。他能将政府与人民相区别“政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。”

他珍视人类文明的成果,尊重人类文明的创造者。他指出,“岁月创造的一切都是属于人类的”。这种见解是非常精辟的。他盛赞圆明园的文化艺术价值,盛赞这一世界奇迹的创造者,盛赞中华民族是一个“伟大的民族”。

课堂小结

本文通过致巴特勒上尉的信,揭露了英法联军毁灭世界奇迹圆明园的罪行,愤怒地谴责了英法联军的强盗行径,表达了作者对遭受空前劫难的中国人民的同情和敬重。

当堂检测

主观题

请摘录信中赞美圆明园的语句,并细细体味所含的思想感情。思考其对后文写圆明园被破坏有什么作用?

作者称圆明园是世界奇迹,是幻想的某种规模巨大的典范,恍若月宫,是令人眼花缭乱的洞府。作者饱含深情,极力赞美圆明园,为后文写英法联军破坏圆明园做铺垫,有利于表现作者的愤怒之情,更能激起人们对英法联军的痛恨之情。

拓展延伸

圆明园又称圆明三园,是清代大型皇家园林,它坐落在北京西北郊,与颐和园毗邻,由圆明园、长春园和绮春园组成,所以也叫圆明三园。此外,还有许多小园,分布在东、西、南三面,众星拱月般环绕周围。

占地面积3.5平方千米,建筑面积达20万平方米,一百五十余景,有“万园之园”之称。清帝每到盛夏就来到这里避暑、听政,处理军政事务,因此也称“夏宫”。

圆明园始建于1709年(康熙四十八年),最初是康熙帝给皇四子胤禛的赐园。1722年雍正即位以后,拓展原赐园,并在园南增建了正大光明殿和勤政殿以及内阁、六部、军机处等诸多值房,欲以夏季在此“避喧听政”。

乾隆帝在位期间除对圆明园进行局部增建、改建之外,还在紧东邻新建了长春园,在东南邻并入了万春园。1860年10月6日英法联军洗劫圆明园,抢掠文物,焚烧园区,同治帝时欲修复,后因财政困难,被迫停止,改建其它建筑。八国联军之后,圆明园又遭到匪盗的打击,终变成一片废墟。

拓展延伸

圆明园被誉为“一切造园艺术的典范”,被法国作家维克多·雨果称誉为“理想与艺术的典范”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)