3.3 生态系统的物质循环(教学设计)-高二生物学(人教版2019选择性必修2)(表格版)

文档属性

| 名称 | 3.3 生态系统的物质循环(教学设计)-高二生物学(人教版2019选择性必修2)(表格版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 604.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-23 22:01:38 | ||

图片预览

文档简介

第 3 章 生态系统及其稳定性 第 3 节 生态系统的物质循环

年级 高二年级 授课时间 2 课时

课题 第 3 节 生态系统的物质循环

教材分析 本节内容主要包括碳循环、生物富集及能量流动和物质循环的关系。课程标准 与本节对应的“ 内容要求 ”是:分析生态系统中的物质在生物群落与无机环境之间 不断循环的规律;举例说明利用物质循环规律,人们能够更加科学、有效的利用生 态系统中资源;阐明某些有害物质会通过食物链不断地富集的现象。 “探究.实践 ” 是:探究土壤微生物的分解作用,目的是帮助学生更好地理解生态系统物质循环中 从有机物到无机物的过程。 从结构与功能观的角度来看,本节课是继能量流动之后的生态系统的又一功 能。本节课的内容与日常生活联系比较紧密,教材通过日常生活情境引导对碳循环 的探究,构建碳循环模型,进而概括物质循环的概念和特点,进而阐释能量流动和 物质循环的关系,然后通过案例分析引导学生运用物质循环原理解释现象和解决问 题,并进行实践探究。案例分析有助于学生形成环保意识和社会责任意识;模型构 建和实践探究有助于学生的科学思维、科学探究素养的培养。

教学目标 1.概述生态系统的物质循环过程。 2.通过分析生物富集的过程,说明生物富集的危害,认同应采取措施减少危害。 3.说明能量流动和物质循环的关系。 4.尝试探究土壤微生物的分解作用。

教学重、难点 1.教学重点 分析碳循环过程,概述生态系统的物质循环过程。 2.教学难点 (1)说明能量流动和物质循环的关系。 (2)尝试探究土壤微生物的分解作用。

教学过程

教学内 容 教师活动 学生 活动

引 入 新 课 【创设情境】 播放中华人民共和国环境部制作的《低碳生活 绿建未来》的宣传 视频,号召大家进行低碳生活。 根据视频,提出问题引发学生思考和讨论: 1.人类哪些活动增加 CO2 的排放?对自然环境有什么影响?。 提示:比如浪费粮食、化石燃料的使用、一次性餐盒和筷子的使用、 塑料袋的使用等, 都会直接或者间接增加 CO2 的排放, 这些活动会对环 境造成污染,导致温室气体排放增加。 学 生 观 看 视频, 了 解 《 低 碳 生 活 绿 建 未

2.号召全民低碳生活的意义是什么? 提示:减少碳排放,保护环境。 来》的 情况, 思 考 并 回 答 相 应 问 题。

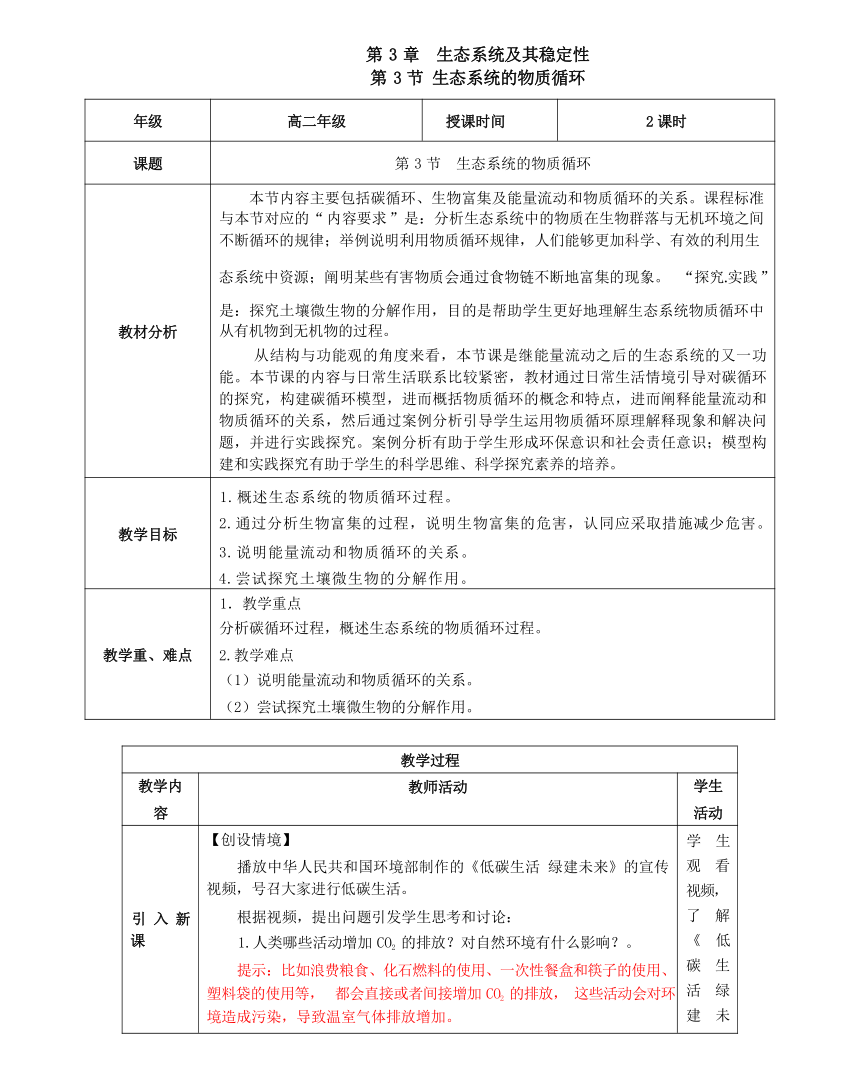

新 课 教 学 、 生 态 系 统 的 物 质 循 环 【任务 1】分析碳循环的过程及特点 资料 1 二氧化碳能溶于水, 因此可在大气和海洋、河流之间进行 交换。此外, 碳还可以长期固定或保存在非生命系统中, 如固定于 煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用, 向大气中排放 了大量的二氧化碳。 思考并讨论以下问题: 1.碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在 提示:①在非生物环境中主要是 CO2 的形式 ②在生物群落中主要是有机物的形式 2.碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形 式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)? 学生 根据 资料 1 的相 关信 息, 结 合教 材中 的图, 思考 并回 答相 关问 题, 分 析生 态系 统中 碳循 环的 过程 及特 点, 构 建碳 循环 模型。

3.结合教材图 3-10,用关键词、线段、箭头等构建碳循环的过程。 4.根据碳循环过程思考并回答下列问题。

(1)流动形式 提示:①生物群落与非生物环境间: CO2 ②生物群落内部:含碳有机物 (2)进入生物群落的途径: 提示:生产者的光合作用、化能合成作用 (3)碳在生物群落内传递的途径: 提示:食物链(网) (4)碳返回非生物环境的途径: 提示:①生产者、消费者的呼吸作用 ②分解者的分解作用 ③化石燃料的燃烧 (5)碳循环的形式: 二氧化碳 5.以碳循环为例概括物质循环的特点。 提示:物质循环具有全球性和循环往复运动的特点。 6.化石燃料的过量使用对环境有什么影响?怎么缓解这种影响? 提示:引起 温室效应

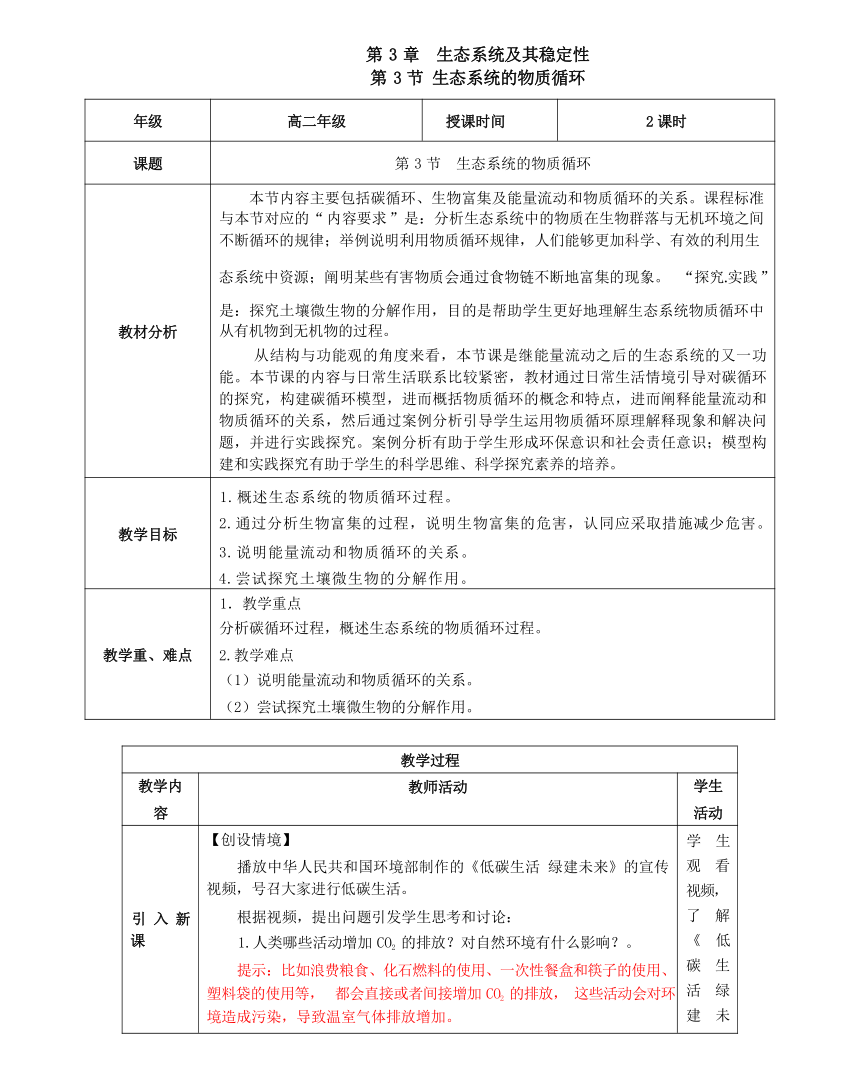

【延伸】 1、碳汇一般是指从空气中清除二氧化碳的过程、活动、机制。 2、碳中和 观看碳中和视频,了解什么是碳中和。 【概念构建】生态系统的物质循环 1、概念: 组成生物体的 C、H、O、N、P、S 等基本元素,在不 断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境 的循环过程。 【概念解读】 2、范围:生物圈,又叫生物地球化学循环 物质: 组成生物体的 C、H、O、N、P、S 等基本元素 循环过程:非生物环境 生物群落 特点:循环往复运动,全球性 3、应用实例:种养结合-如稻田中养鱼养鸭 【核心归纳】碳循环示意图中各组成成分的判断 观 看 视 频, 了 解 碳 汇 和 碳 中 和 根 据 碳 循环, 延 伸 到 其 它 物 质 循 环, 通 过 比 较、抽 象 与 概括, 进 而 构 建 生 态 系 统 的 物 质 循 环 的 概念。 学

(1)图甲——先根据 A、B 之间为双向箭头且指向 B 的箭头最多可判 断:B 为大气中的二氧化碳库, A 为生产者。再根据 A、C 的箭头都 指向 D 可判断: D 为分解者, C 为消费者。 (2)图乙——根据 A、C 之间为双向箭头且指向 C 的箭头最多可判断: A 是生产者, C 是大气中的二氧化碳库。根据 A、B、D 的箭头都指 向 E 可进一步判断:E 是分解者, B 是初级消费者, D 是次级消费者。 生 根 据 碳 循 环 模型, 将 生 态 系 统 的 成 分 与 碳 循 环 结 合 起 来 进 行 辨析。

【 习 题 巩 固】 1.如图是自然界碳循环的简图。据图分析,下列叙述错误的是 A.甲为分解者,乙为消费者,丙为生产者 B.①②③表示 CO2 通过甲、丙、乙的呼吸作用进入大气中 C.④主要表示大气中 CO2 通过光合作用进入生物群落 D.碳元素以无机物的形式在丙→ 乙→ 甲所示的渠道流动 【答案】D 解析:根据图中信息可知, 甲是分解者, 乙是消费者, 丙是生产者, A 正确;①②③表示 CO2 通过甲、丙、乙的呼吸作用进入大气中, B 正确;④主要表示大气中 CO2 通过光合作用进入生物群落, C 正确; 碳元素以有机物的形式在丙→ 乙→ 甲所示的渠道流动, D 错误。 2.(2022·陕西西安高二期末)如图为碳循环的部分示意 图。下列叙述正确的是 完 成 相 关 习 题, 对 知 识 点 进 行 巩 固。运 用 所 学 知 识, 解 决 问 题。

A.碳元素在②③④⑤⑥过程中以有机物的形式流动 B.①中的碳元素含量是⑦⑧中的碳元素含量之和 C.图中生产者、Ⅱ、Ⅲ 和Ⅳ可以构成 3 条食物链 D.豆科植物根部的根瘤菌所需的有机碳来自⑥过程 【答案】A 解析:图中Ⅰ为大气中的 CO2 库、 Ⅱ为初级消费者、Ⅲ为次级 消费者、Ⅳ为分解者,①表示生产者的光合作用,⑦表示 微生物的分解作用, ⑧表示生产者的呼吸作用, 碳元素在①⑦ ⑧中是以 CO2 形式流动, 在②③④⑤⑥过程中以有机物的形 式流动, A 正确;由于生产者固定的 CO2 有部分以有机物的 形式储存在生产者、消费者和分解者体内, 故①中的碳元素 含量大于⑦⑧中的碳元素含量之和, B 错误;由于食物链中 只有生产者和消费者,不含分解者,故 C 错误;豆科植物 根部的根瘤菌所需的有机碳来自生产者光合作用合成的有 机物,而不是生产者的残枝落叶(⑥过程), D 错误。

二、 能 量 流 动 和 物 质 循 环 的 关 系 【任务二】比较物质循环和能量流动,阐释二者的区别和联系 1.请在碳循环过程模型上绘制能量流动过程。 学 生阅 读教 材, 思 考、讨 论并 回答 相关 问题。

2.列表对比归纳能量流动和物质循环的关系 学生 结合 教材 P65 页 相关 内容, 根据 表格 比较、 总结 能量 流动 和物 质循 环的 关系, 形成 物质 与能 量观。

【 习 题 巩 固】 3.分析如图所示的生态系统能量流动和物质循环的关系简图, 不能得到 的结论是 A.物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动 完 成相 关习 题, 对 知识 点进 行巩 固。运 用所 学知

B.能量作为动力, 使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环 往返 C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能总量 D.碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以 CO2 的形式进行的 【答案】C 解析:物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动, A 正确;能 量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往 返, B 正确;生态系统中,生产者固定的太阳能总量,除了被生产者、 消费者、分解者通过呼吸作用消耗外, 还有部分储存在生产者、消费者、 分解者体内而未被利用,故 C 错误;碳在生物群落和非生物环境之间的 循环主要是以 CO2 的形式进行的, D 正确。 4.下列有关生态系统物质循环和能量流动的叙述,错误的是 A.参与能量流动的总能量大小与生产者数量有关,与食物链长短无关 B.处于最高营养级的生物所同化的能量不会再提供给其他生物 C.农民拔草或杀灭害虫,虽然影响了食物链但可以调整能量流动关系 D.食物链既是物质传递链又是能量传递链,物质与能量相互依存、不可 分割 【答案】B 解析:参与能量流动的总能量大小与生产者数量有关,与食物链长短无 关, A 正确;处于最高营养级的生物所同化的能量不会再提供给其它营 养级的生物了,但是其尸体残骸中的能量会流向分解者, B 错误;农民 拔草或杀灭害虫, 虽然影响了食物链但可以调整能量流动关系, C 正确; 食物链既是物质传递链又是能量传递链,物质与能量相互依存、不可 分割, D 正确。 识, 解 决问 题。

、 三 生 物 富 集 【情境导入】观看视频《科普中国-铅》,了解铅与人类生活的联系, 思考并回答:铅与人类的哪些生活相关呢? 提示:

【实例分析】铅的富集 学生 观看 视频, 了解 铅与 人类 生活 的联 系, 讨 论、分 析铅 的富 集实 例

【概念构建】生物富集 以铅为例,分析生物富集现象,总结归纳生物富集概念。 1、概念: 生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物, 使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。 2、常见的生物富集物质 3、发生生物富集的物质的特点 4、生物富集的主要途径:食物链与食物网 5、生物富集现象的主要特点: ①具有全球性 ②有害物质在生物体内的浓度会沿食物链不断升高 【任务三】分析生物富集现象及其成因 1.如图为不同采样点中水、水底沉积物和中国血蛤体内的铅浓度。 学生 通过 铅的 富集 分析, 归纳 总结 生物 富集 概念, 并对 概念 进行 解读。 学生 通过 资料 分析, 总结 生物 富集 现象 及其 成因, 解答 相关

据图分析,写出分析结果: 。 提示:铅在中国血蛤体内的浓度超过环境浓度 2.对比碳循环,分析铅在生物体内富集的原因。 成因: 。 提示:铅在生物体内形成难以降解的化合物,且不易排出 3.如图为水体和多种水生生物体内的铅浓度示意图。 据图分析,写出分析结果: 。 提示:铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高 4.还有哪些有害物质也有与铅类似的现象? 提示: 镉、汞等重金属, DDT、六六六等人工合成的有机化合物及一 些放射性物质。 5.生物富集对生物体有危害吗? 提示:有,而且富集的物质会沿着食物链积累,最终威胁食物链顶端的 生物(包括人类)。 问题。

6.生物富集现象也具有全球性吗?说出理由。 提示: 有,富集的物质可通过大气、水和生物迁移等途径扩散,因此 具有全球性。 7.如何有效地减少生物富集现象? 提示:合理利用资源,减少污染物排放,实施垃圾分类,种植能吸收有 害重金属元素的植物等。

习 题 巩 固 1.(2023·浙江绍兴高二期末)在煤燃烧、有色金属冶炼过程中铅会以微 小颗粒被排放进入大气, 然后沉降在土壤和植物表面, 而铅进入植物和 动物体内后将不易被排出。下列叙述错误的是 A.铅能沿食物链在生物体内聚集,营养级越高的生物体内铅含量越高 B.铅随大气、水和生物迁移等途径扩散, 生态系统中铅循环具有全球性 C.铅通过动植物呼吸作用、分解者分解作用和化石燃料燃烧等返回非生 物环境 D.减少化石燃料的燃烧、开发清洁能源是减少铅的生物富集现象的有效 措施 【答案】C 【详解】铅在生物体内形成稳定的化合物, 无法被代谢, 因此不能通过 动植物的呼吸作用返回非生物环境,故 C 错,其它选项正确。 2.某些人工合成的化合物如农药 DDT、六六六等, 进入环境后便参与生 态系统的物质循环,但是,这些化合物难以被降解而在生物体内蓄积。 下表是某水域生态系统在结构和功能处于相对稳定状态时, 甲、乙、丙、 丁四个种群所含有的总能量和残留 DDT 的平均浓度。下列说法错误的 是 A.该生态系统的水体中 DDT 的浓度小于 0.04 ppm B.DDT 在代谢中不易分解,具有生物富集作用 完 成相 关习 题, 对 知识 点进 行巩 固。运 用所 学知 识, 解 决问 题。

C.丁种群个体死亡后释放的 DDT 还可能再进入丁种群 D. 四个种群最简单的能量流动渠道是形成一条食物链 【答案】D 【解析】根据表中各种群能量可以判断, 甲种群营养级最低, 乙种群次 之,丙、丁营养级最高,由于 DDT 从环境中进入生物体内后,无法被降 解, 能够发生生物富集现象, 故环境中的 DDT 浓度比甲中的含量低, A、B 正确;人工合成的 DDT 进入环境后便参与生态系统的物质循环,根据物 质循环的特点, 丁种群个体死亡后释放的 DDT 还可能再进入丁种群, 故 C 正确;由于丙和丁的能量在同一个数量级,根据能量传递特点,他们 在食物链中应处于同一营养级,故这四个种群最简单的能量流动渠道是 形成两条食物链, D 错误。

四、 探 究 土 壤 微 生 物 的 分 解 作 用 【实验原理】 (1)土壤中存在种类、数目繁多的细菌、真菌等微生物,它们在生态系 统中的成分为分解者, 将环境中的有机物分解为无机物, 其分解速度与 环境中的温度、水分等生态因子相关。 (2)淀粉―→还原糖。 【背景资料】 土壤中生活着肉眼看不见的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌, 这 些生物的数量是极其繁多的,例如一茶匙表层土就可能含有亿万个细 菌。 由于各地气候与环境等因素不同, 落叶在土壤中被分解的时间也是 不同的, 一般在温暖、湿润的环境中需要一至数月时间。 【案例一】 学 生阅 读教 材, 总 结归 纳相 关实 验原 理。 学 生根 据提 供的 背景 资料, 分析

注意: 1、土壤进行处理,排除土壤微生物的作用,同时要尽可能避免 土壤理化性质的改变。 2、对土壤灭菌时不能加热烘干, 可将土壤用塑料袋包好, 放在 60℃恒 温箱中 1 小时灭菌。 3、采集土壤微生物:带有落叶的土壤中含有土壤微生物较多,好氧微 生物主要生活于土壤表层。 【案例二】 2.配置土壤浸出液 并提 出想 要研 究的 问题, 做出 假设, 然后 依据 实验 设计 的原 则设 计实 验方 案, 并 预期 实验 结果, 以培 养实 验探 究能 力。

习 3.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深 5 cm左右)为实验材料, 完

题 巩 固 研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况如表所示。 下列有关叙述不正确的是 A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用 B.为了控制实验中的无关变量, 作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理 C.若该实验的自变量为土壤是否进行灭菌处理, 实验中的对照组是 1 组 和 3 组 D.预期结论是 1、3 组的落叶不被分解, 2、4 组中的落叶被不同程度地 分解 【答案】C 【解析】从题中所给的土壤处理条件可知,本实验的自变量有两个:有 无微生物和土壤湿度, 该实验能探究不同土壤湿度条件下, 土壤微生物 对落叶的分解作用, A 正确;为了控制实验中的无关变量,作为实验材 料的落叶也应进行灭菌处理, B 正确;若该实验的自变量为土壤是否进 行灭菌处理, 实验中的对照组是 2 组和 4 组, C 错误;预期结论是 1、3 组的落叶不被分解,因为没有微生物, 2、4 组中的落叶被微生物不同 程度地分解, D 正确。 4.一位同学要探究土壤微生物能否分解农药, 并尽快得出实验结论, 用 “敌草隆”(一种除草剂)进行实验:取等量沙土分装于相同的两个容器 中, a 组高压灭菌, b 组不灭菌。下列有关叙述正确的是 A.向 a、b 中喷入等量的“敌草隆 ”,再置于同一恒温箱中培养相同时 间 B.检测“敌草隆 ”的消失情况,预计 a 的“敌草隆 ”全部消失, b 的基 本不变 C.只用沙土实验效果比用几种典型土壤混合后的好 D.再增加 c 组作为对照,不喷入“敌草隆 ”,其他处理与 a、b 组相同 【答案】A 成相 关习 题, 对 知识 点进 行巩 固。运 用所 学知 识, 解 决问 题。

【解析】本实验目的是探究微生物能否分解农药, 自变量是微生物的有 无,据题意, a 组灭菌, b 组不灭菌,然后向 a 和 b 中喷入等量的“敌 草隆 ”,再置于同一恒温箱中培养相同时间,检测“敌草隆 ”的含量, 预期 a 组因无微生物, “敌草隆 ”不被分解, b 组因存在微生物而使 “敌草隆 ”有一定程度的降解, 甚至消失, 本实验不需要再增加对照组, 故 A 正确, B 和 D 错误;由于沙土中微生物种类比几种典型土壤混合后 的微生物种类少,故只用沙土实验效果比混合土壤效果差, C 错误。

课 堂 小 结 本堂课你学到了哪些知识? 画出概念图进行总结

板 书 设 计

课 后 作 业 一、概念检测 1.能量流动和物质循环是生态系统的主要功能。判断下列相关表述是否正确。 (1)物质循环发生在生物群落与非生物环境之间。 ( ) (2)能量流动和物质循环是两个相对独立的过程。 ( ) 提示: √ × 2.在生态系统中,使二氧化碳进入生物群落的生物主要是( ) A.细菌 B.真菌 C.动物 D.绿色植物 提示: D

3.竹子中纤维素含量很高。大熊猫每天要吃大量竹子, 但一般只能利用其中一小 部分纤维素。研究表明,大熊猫的基因组缺少编码纤维素酶的基因,但是肠道中 有多种纤维素分解菌。 (1)大熊猫与它肠道内某种纤维素分解菌的种间关系为( ) A.捕食 B.寄生 C.互利共生 D.原始合作 (2)下列叙述不合理的是( ) A.大熊猫是初级消费者,属于第二营养级 B.大熊猫未消化的纤维素会被分解者利用循环 C.纤维素分解菌促进了生态系统中的物质 D.能量流动方向是竹子→大熊猫一纤维素分解菌 提示: C D 二、拓展应用 1.生物圈是不是一个在物质上自给自足的系统 为什么? 提示:是。生物圈是指地球上所有生物与其非生物环境的总和,它们通过物质循 环构成一个物质上自给自足的系统。 2.同碳元素一样,氮在生物群落和非生物环境之间也是不断循环的。 为什么还要往农田中不断地施加氮肥呢 提示:农田是人工生态系统,是以提高农作物的产量,使能量更多地流向人类, 满足人类需要为目的的。农田土壤中氮的含量往往不足以使作物高产, 加之农产 品源源不断地自农田生态系统输出, 其中的氮元素并不能都归还土壤, 所以需要 施加氮肥。这与物质循环并不矛盾。 3.下表为生活在某库区水域中层的几种鱼体内重金属的含量(单位: ng.g-1)。请 据表推测这几种鱼中,草食性的鱼是 ,杂食性的鱼是 ,肉食性的 鱼是 为什么 提示: A B 和 C D 和 E 这三种重金属(Hg 、Pb 、Cd)会富集在鱼体内,并沿食物链逐渐在鱼体内聚集,营 养级越高,它们的相对含量越高。 A 鱼体内三种重金属的含量都是最低的,因此 A 为草食性,鱼 B 和 C 鱼体内,三种重金属的含量都高于 A,但低于 D 和 E,因 此 B 和 C 可能是杂食性鱼; D 和 E 鱼体内,三种重金属的含量都远高于 A 、B 和 C,因此 D 和 E 可能是肉食性鱼。

年级 高二年级 授课时间 2 课时

课题 第 3 节 生态系统的物质循环

教材分析 本节内容主要包括碳循环、生物富集及能量流动和物质循环的关系。课程标准 与本节对应的“ 内容要求 ”是:分析生态系统中的物质在生物群落与无机环境之间 不断循环的规律;举例说明利用物质循环规律,人们能够更加科学、有效的利用生 态系统中资源;阐明某些有害物质会通过食物链不断地富集的现象。 “探究.实践 ” 是:探究土壤微生物的分解作用,目的是帮助学生更好地理解生态系统物质循环中 从有机物到无机物的过程。 从结构与功能观的角度来看,本节课是继能量流动之后的生态系统的又一功 能。本节课的内容与日常生活联系比较紧密,教材通过日常生活情境引导对碳循环 的探究,构建碳循环模型,进而概括物质循环的概念和特点,进而阐释能量流动和 物质循环的关系,然后通过案例分析引导学生运用物质循环原理解释现象和解决问 题,并进行实践探究。案例分析有助于学生形成环保意识和社会责任意识;模型构 建和实践探究有助于学生的科学思维、科学探究素养的培养。

教学目标 1.概述生态系统的物质循环过程。 2.通过分析生物富集的过程,说明生物富集的危害,认同应采取措施减少危害。 3.说明能量流动和物质循环的关系。 4.尝试探究土壤微生物的分解作用。

教学重、难点 1.教学重点 分析碳循环过程,概述生态系统的物质循环过程。 2.教学难点 (1)说明能量流动和物质循环的关系。 (2)尝试探究土壤微生物的分解作用。

教学过程

教学内 容 教师活动 学生 活动

引 入 新 课 【创设情境】 播放中华人民共和国环境部制作的《低碳生活 绿建未来》的宣传 视频,号召大家进行低碳生活。 根据视频,提出问题引发学生思考和讨论: 1.人类哪些活动增加 CO2 的排放?对自然环境有什么影响?。 提示:比如浪费粮食、化石燃料的使用、一次性餐盒和筷子的使用、 塑料袋的使用等, 都会直接或者间接增加 CO2 的排放, 这些活动会对环 境造成污染,导致温室气体排放增加。 学 生 观 看 视频, 了 解 《 低 碳 生 活 绿 建 未

2.号召全民低碳生活的意义是什么? 提示:减少碳排放,保护环境。 来》的 情况, 思 考 并 回 答 相 应 问 题。

新 课 教 学 、 生 态 系 统 的 物 质 循 环 【任务 1】分析碳循环的过程及特点 资料 1 二氧化碳能溶于水, 因此可在大气和海洋、河流之间进行 交换。此外, 碳还可以长期固定或保存在非生命系统中, 如固定于 煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用, 向大气中排放 了大量的二氧化碳。 思考并讨论以下问题: 1.碳在非生物环境和生物体内分别以什么形式存在 提示:①在非生物环境中主要是 CO2 的形式 ②在生物群落中主要是有机物的形式 2.碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形 式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)? 学生 根据 资料 1 的相 关信 息, 结 合教 材中 的图, 思考 并回 答相 关问 题, 分 析生 态系 统中 碳循 环的 过程 及特 点, 构 建碳 循环 模型。

3.结合教材图 3-10,用关键词、线段、箭头等构建碳循环的过程。 4.根据碳循环过程思考并回答下列问题。

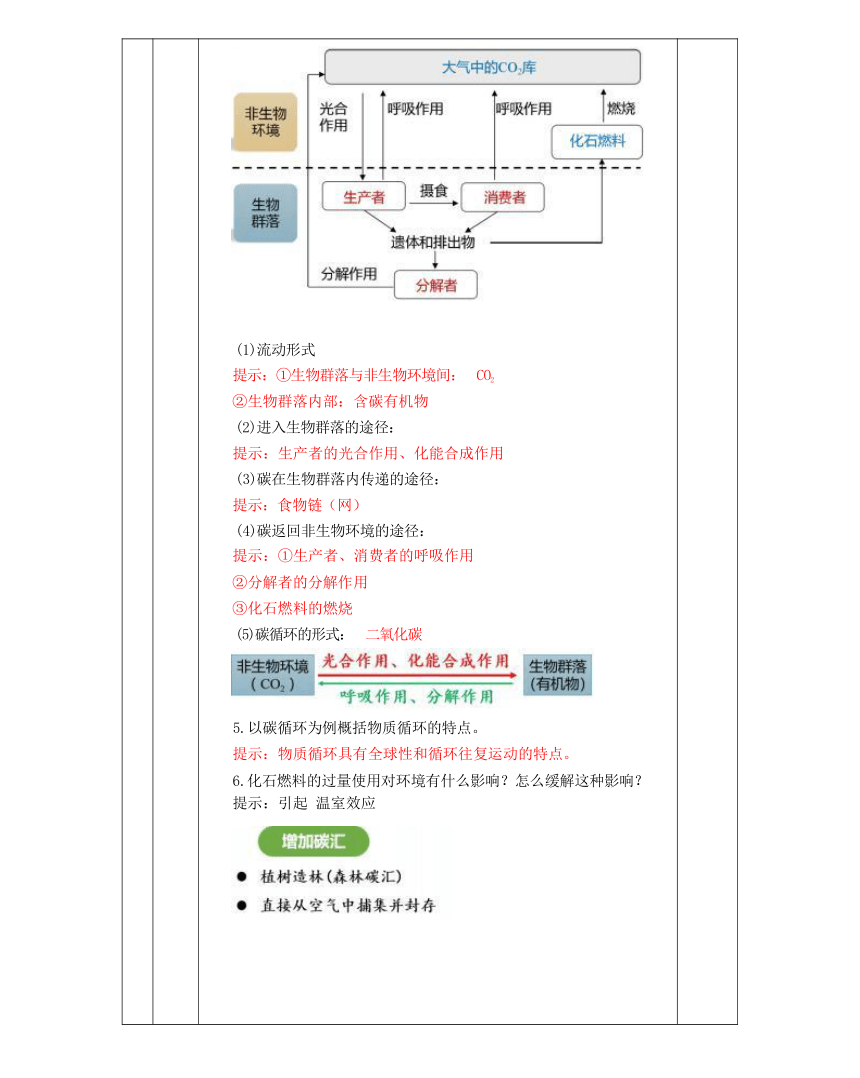

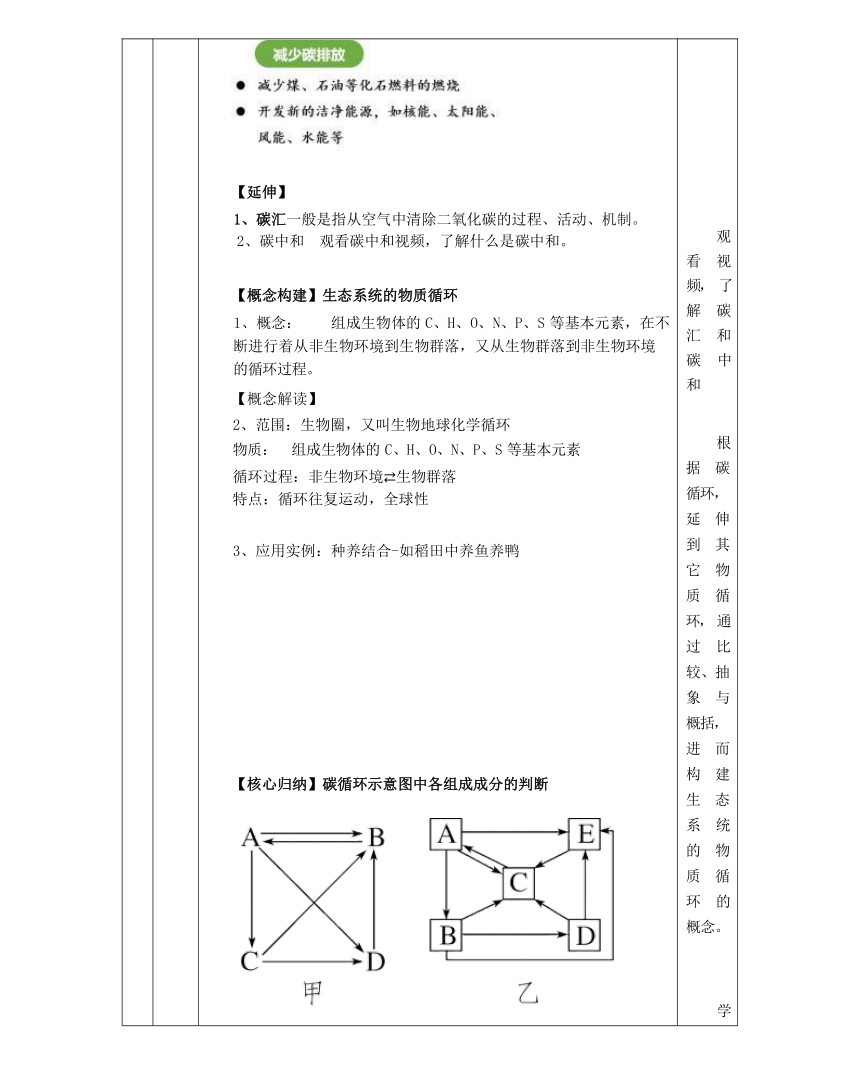

(1)流动形式 提示:①生物群落与非生物环境间: CO2 ②生物群落内部:含碳有机物 (2)进入生物群落的途径: 提示:生产者的光合作用、化能合成作用 (3)碳在生物群落内传递的途径: 提示:食物链(网) (4)碳返回非生物环境的途径: 提示:①生产者、消费者的呼吸作用 ②分解者的分解作用 ③化石燃料的燃烧 (5)碳循环的形式: 二氧化碳 5.以碳循环为例概括物质循环的特点。 提示:物质循环具有全球性和循环往复运动的特点。 6.化石燃料的过量使用对环境有什么影响?怎么缓解这种影响? 提示:引起 温室效应

【延伸】 1、碳汇一般是指从空气中清除二氧化碳的过程、活动、机制。 2、碳中和 观看碳中和视频,了解什么是碳中和。 【概念构建】生态系统的物质循环 1、概念: 组成生物体的 C、H、O、N、P、S 等基本元素,在不 断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境 的循环过程。 【概念解读】 2、范围:生物圈,又叫生物地球化学循环 物质: 组成生物体的 C、H、O、N、P、S 等基本元素 循环过程:非生物环境 生物群落 特点:循环往复运动,全球性 3、应用实例:种养结合-如稻田中养鱼养鸭 【核心归纳】碳循环示意图中各组成成分的判断 观 看 视 频, 了 解 碳 汇 和 碳 中 和 根 据 碳 循环, 延 伸 到 其 它 物 质 循 环, 通 过 比 较、抽 象 与 概括, 进 而 构 建 生 态 系 统 的 物 质 循 环 的 概念。 学

(1)图甲——先根据 A、B 之间为双向箭头且指向 B 的箭头最多可判 断:B 为大气中的二氧化碳库, A 为生产者。再根据 A、C 的箭头都 指向 D 可判断: D 为分解者, C 为消费者。 (2)图乙——根据 A、C 之间为双向箭头且指向 C 的箭头最多可判断: A 是生产者, C 是大气中的二氧化碳库。根据 A、B、D 的箭头都指 向 E 可进一步判断:E 是分解者, B 是初级消费者, D 是次级消费者。 生 根 据 碳 循 环 模型, 将 生 态 系 统 的 成 分 与 碳 循 环 结 合 起 来 进 行 辨析。

【 习 题 巩 固】 1.如图是自然界碳循环的简图。据图分析,下列叙述错误的是 A.甲为分解者,乙为消费者,丙为生产者 B.①②③表示 CO2 通过甲、丙、乙的呼吸作用进入大气中 C.④主要表示大气中 CO2 通过光合作用进入生物群落 D.碳元素以无机物的形式在丙→ 乙→ 甲所示的渠道流动 【答案】D 解析:根据图中信息可知, 甲是分解者, 乙是消费者, 丙是生产者, A 正确;①②③表示 CO2 通过甲、丙、乙的呼吸作用进入大气中, B 正确;④主要表示大气中 CO2 通过光合作用进入生物群落, C 正确; 碳元素以有机物的形式在丙→ 乙→ 甲所示的渠道流动, D 错误。 2.(2022·陕西西安高二期末)如图为碳循环的部分示意 图。下列叙述正确的是 完 成 相 关 习 题, 对 知 识 点 进 行 巩 固。运 用 所 学 知 识, 解 决 问 题。

A.碳元素在②③④⑤⑥过程中以有机物的形式流动 B.①中的碳元素含量是⑦⑧中的碳元素含量之和 C.图中生产者、Ⅱ、Ⅲ 和Ⅳ可以构成 3 条食物链 D.豆科植物根部的根瘤菌所需的有机碳来自⑥过程 【答案】A 解析:图中Ⅰ为大气中的 CO2 库、 Ⅱ为初级消费者、Ⅲ为次级 消费者、Ⅳ为分解者,①表示生产者的光合作用,⑦表示 微生物的分解作用, ⑧表示生产者的呼吸作用, 碳元素在①⑦ ⑧中是以 CO2 形式流动, 在②③④⑤⑥过程中以有机物的形 式流动, A 正确;由于生产者固定的 CO2 有部分以有机物的 形式储存在生产者、消费者和分解者体内, 故①中的碳元素 含量大于⑦⑧中的碳元素含量之和, B 错误;由于食物链中 只有生产者和消费者,不含分解者,故 C 错误;豆科植物 根部的根瘤菌所需的有机碳来自生产者光合作用合成的有 机物,而不是生产者的残枝落叶(⑥过程), D 错误。

二、 能 量 流 动 和 物 质 循 环 的 关 系 【任务二】比较物质循环和能量流动,阐释二者的区别和联系 1.请在碳循环过程模型上绘制能量流动过程。 学 生阅 读教 材, 思 考、讨 论并 回答 相关 问题。

2.列表对比归纳能量流动和物质循环的关系 学生 结合 教材 P65 页 相关 内容, 根据 表格 比较、 总结 能量 流动 和物 质循 环的 关系, 形成 物质 与能 量观。

【 习 题 巩 固】 3.分析如图所示的生态系统能量流动和物质循环的关系简图, 不能得到 的结论是 A.物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动 完 成相 关习 题, 对 知识 点进 行巩 固。运 用所 学知

B.能量作为动力, 使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环 往返 C.能量①②③④的总和便是生产者所固定的太阳能总量 D.碳在生物群落和非生物环境之间的循环主要是以 CO2 的形式进行的 【答案】C 解析:物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动, A 正确;能 量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往 返, B 正确;生态系统中,生产者固定的太阳能总量,除了被生产者、 消费者、分解者通过呼吸作用消耗外, 还有部分储存在生产者、消费者、 分解者体内而未被利用,故 C 错误;碳在生物群落和非生物环境之间的 循环主要是以 CO2 的形式进行的, D 正确。 4.下列有关生态系统物质循环和能量流动的叙述,错误的是 A.参与能量流动的总能量大小与生产者数量有关,与食物链长短无关 B.处于最高营养级的生物所同化的能量不会再提供给其他生物 C.农民拔草或杀灭害虫,虽然影响了食物链但可以调整能量流动关系 D.食物链既是物质传递链又是能量传递链,物质与能量相互依存、不可 分割 【答案】B 解析:参与能量流动的总能量大小与生产者数量有关,与食物链长短无 关, A 正确;处于最高营养级的生物所同化的能量不会再提供给其它营 养级的生物了,但是其尸体残骸中的能量会流向分解者, B 错误;农民 拔草或杀灭害虫, 虽然影响了食物链但可以调整能量流动关系, C 正确; 食物链既是物质传递链又是能量传递链,物质与能量相互依存、不可 分割, D 正确。 识, 解 决问 题。

、 三 生 物 富 集 【情境导入】观看视频《科普中国-铅》,了解铅与人类生活的联系, 思考并回答:铅与人类的哪些生活相关呢? 提示:

【实例分析】铅的富集 学生 观看 视频, 了解 铅与 人类 生活 的联 系, 讨 论、分 析铅 的富 集实 例

【概念构建】生物富集 以铅为例,分析生物富集现象,总结归纳生物富集概念。 1、概念: 生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物, 使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。 2、常见的生物富集物质 3、发生生物富集的物质的特点 4、生物富集的主要途径:食物链与食物网 5、生物富集现象的主要特点: ①具有全球性 ②有害物质在生物体内的浓度会沿食物链不断升高 【任务三】分析生物富集现象及其成因 1.如图为不同采样点中水、水底沉积物和中国血蛤体内的铅浓度。 学生 通过 铅的 富集 分析, 归纳 总结 生物 富集 概念, 并对 概念 进行 解读。 学生 通过 资料 分析, 总结 生物 富集 现象 及其 成因, 解答 相关

据图分析,写出分析结果: 。 提示:铅在中国血蛤体内的浓度超过环境浓度 2.对比碳循环,分析铅在生物体内富集的原因。 成因: 。 提示:铅在生物体内形成难以降解的化合物,且不易排出 3.如图为水体和多种水生生物体内的铅浓度示意图。 据图分析,写出分析结果: 。 提示:铅在生物体内的浓度沿食物链不断升高 4.还有哪些有害物质也有与铅类似的现象? 提示: 镉、汞等重金属, DDT、六六六等人工合成的有机化合物及一 些放射性物质。 5.生物富集对生物体有危害吗? 提示:有,而且富集的物质会沿着食物链积累,最终威胁食物链顶端的 生物(包括人类)。 问题。

6.生物富集现象也具有全球性吗?说出理由。 提示: 有,富集的物质可通过大气、水和生物迁移等途径扩散,因此 具有全球性。 7.如何有效地减少生物富集现象? 提示:合理利用资源,减少污染物排放,实施垃圾分类,种植能吸收有 害重金属元素的植物等。

习 题 巩 固 1.(2023·浙江绍兴高二期末)在煤燃烧、有色金属冶炼过程中铅会以微 小颗粒被排放进入大气, 然后沉降在土壤和植物表面, 而铅进入植物和 动物体内后将不易被排出。下列叙述错误的是 A.铅能沿食物链在生物体内聚集,营养级越高的生物体内铅含量越高 B.铅随大气、水和生物迁移等途径扩散, 生态系统中铅循环具有全球性 C.铅通过动植物呼吸作用、分解者分解作用和化石燃料燃烧等返回非生 物环境 D.减少化石燃料的燃烧、开发清洁能源是减少铅的生物富集现象的有效 措施 【答案】C 【详解】铅在生物体内形成稳定的化合物, 无法被代谢, 因此不能通过 动植物的呼吸作用返回非生物环境,故 C 错,其它选项正确。 2.某些人工合成的化合物如农药 DDT、六六六等, 进入环境后便参与生 态系统的物质循环,但是,这些化合物难以被降解而在生物体内蓄积。 下表是某水域生态系统在结构和功能处于相对稳定状态时, 甲、乙、丙、 丁四个种群所含有的总能量和残留 DDT 的平均浓度。下列说法错误的 是 A.该生态系统的水体中 DDT 的浓度小于 0.04 ppm B.DDT 在代谢中不易分解,具有生物富集作用 完 成相 关习 题, 对 知识 点进 行巩 固。运 用所 学知 识, 解 决问 题。

C.丁种群个体死亡后释放的 DDT 还可能再进入丁种群 D. 四个种群最简单的能量流动渠道是形成一条食物链 【答案】D 【解析】根据表中各种群能量可以判断, 甲种群营养级最低, 乙种群次 之,丙、丁营养级最高,由于 DDT 从环境中进入生物体内后,无法被降 解, 能够发生生物富集现象, 故环境中的 DDT 浓度比甲中的含量低, A、B 正确;人工合成的 DDT 进入环境后便参与生态系统的物质循环,根据物 质循环的特点, 丁种群个体死亡后释放的 DDT 还可能再进入丁种群, 故 C 正确;由于丙和丁的能量在同一个数量级,根据能量传递特点,他们 在食物链中应处于同一营养级,故这四个种群最简单的能量流动渠道是 形成两条食物链, D 错误。

四、 探 究 土 壤 微 生 物 的 分 解 作 用 【实验原理】 (1)土壤中存在种类、数目繁多的细菌、真菌等微生物,它们在生态系 统中的成分为分解者, 将环境中的有机物分解为无机物, 其分解速度与 环境中的温度、水分等生态因子相关。 (2)淀粉―→还原糖。 【背景资料】 土壤中生活着肉眼看不见的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌, 这 些生物的数量是极其繁多的,例如一茶匙表层土就可能含有亿万个细 菌。 由于各地气候与环境等因素不同, 落叶在土壤中被分解的时间也是 不同的, 一般在温暖、湿润的环境中需要一至数月时间。 【案例一】 学 生阅 读教 材, 总 结归 纳相 关实 验原 理。 学 生根 据提 供的 背景 资料, 分析

注意: 1、土壤进行处理,排除土壤微生物的作用,同时要尽可能避免 土壤理化性质的改变。 2、对土壤灭菌时不能加热烘干, 可将土壤用塑料袋包好, 放在 60℃恒 温箱中 1 小时灭菌。 3、采集土壤微生物:带有落叶的土壤中含有土壤微生物较多,好氧微 生物主要生活于土壤表层。 【案例二】 2.配置土壤浸出液 并提 出想 要研 究的 问题, 做出 假设, 然后 依据 实验 设计 的原 则设 计实 验方 案, 并 预期 实验 结果, 以培 养实 验探 究能 力。

习 3.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深 5 cm左右)为实验材料, 完

题 巩 固 研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况如表所示。 下列有关叙述不正确的是 A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用 B.为了控制实验中的无关变量, 作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理 C.若该实验的自变量为土壤是否进行灭菌处理, 实验中的对照组是 1 组 和 3 组 D.预期结论是 1、3 组的落叶不被分解, 2、4 组中的落叶被不同程度地 分解 【答案】C 【解析】从题中所给的土壤处理条件可知,本实验的自变量有两个:有 无微生物和土壤湿度, 该实验能探究不同土壤湿度条件下, 土壤微生物 对落叶的分解作用, A 正确;为了控制实验中的无关变量,作为实验材 料的落叶也应进行灭菌处理, B 正确;若该实验的自变量为土壤是否进 行灭菌处理, 实验中的对照组是 2 组和 4 组, C 错误;预期结论是 1、3 组的落叶不被分解,因为没有微生物, 2、4 组中的落叶被微生物不同 程度地分解, D 正确。 4.一位同学要探究土壤微生物能否分解农药, 并尽快得出实验结论, 用 “敌草隆”(一种除草剂)进行实验:取等量沙土分装于相同的两个容器 中, a 组高压灭菌, b 组不灭菌。下列有关叙述正确的是 A.向 a、b 中喷入等量的“敌草隆 ”,再置于同一恒温箱中培养相同时 间 B.检测“敌草隆 ”的消失情况,预计 a 的“敌草隆 ”全部消失, b 的基 本不变 C.只用沙土实验效果比用几种典型土壤混合后的好 D.再增加 c 组作为对照,不喷入“敌草隆 ”,其他处理与 a、b 组相同 【答案】A 成相 关习 题, 对 知识 点进 行巩 固。运 用所 学知 识, 解 决问 题。

【解析】本实验目的是探究微生物能否分解农药, 自变量是微生物的有 无,据题意, a 组灭菌, b 组不灭菌,然后向 a 和 b 中喷入等量的“敌 草隆 ”,再置于同一恒温箱中培养相同时间,检测“敌草隆 ”的含量, 预期 a 组因无微生物, “敌草隆 ”不被分解, b 组因存在微生物而使 “敌草隆 ”有一定程度的降解, 甚至消失, 本实验不需要再增加对照组, 故 A 正确, B 和 D 错误;由于沙土中微生物种类比几种典型土壤混合后 的微生物种类少,故只用沙土实验效果比混合土壤效果差, C 错误。

课 堂 小 结 本堂课你学到了哪些知识? 画出概念图进行总结

板 书 设 计

课 后 作 业 一、概念检测 1.能量流动和物质循环是生态系统的主要功能。判断下列相关表述是否正确。 (1)物质循环发生在生物群落与非生物环境之间。 ( ) (2)能量流动和物质循环是两个相对独立的过程。 ( ) 提示: √ × 2.在生态系统中,使二氧化碳进入生物群落的生物主要是( ) A.细菌 B.真菌 C.动物 D.绿色植物 提示: D

3.竹子中纤维素含量很高。大熊猫每天要吃大量竹子, 但一般只能利用其中一小 部分纤维素。研究表明,大熊猫的基因组缺少编码纤维素酶的基因,但是肠道中 有多种纤维素分解菌。 (1)大熊猫与它肠道内某种纤维素分解菌的种间关系为( ) A.捕食 B.寄生 C.互利共生 D.原始合作 (2)下列叙述不合理的是( ) A.大熊猫是初级消费者,属于第二营养级 B.大熊猫未消化的纤维素会被分解者利用循环 C.纤维素分解菌促进了生态系统中的物质 D.能量流动方向是竹子→大熊猫一纤维素分解菌 提示: C D 二、拓展应用 1.生物圈是不是一个在物质上自给自足的系统 为什么? 提示:是。生物圈是指地球上所有生物与其非生物环境的总和,它们通过物质循 环构成一个物质上自给自足的系统。 2.同碳元素一样,氮在生物群落和非生物环境之间也是不断循环的。 为什么还要往农田中不断地施加氮肥呢 提示:农田是人工生态系统,是以提高农作物的产量,使能量更多地流向人类, 满足人类需要为目的的。农田土壤中氮的含量往往不足以使作物高产, 加之农产 品源源不断地自农田生态系统输出, 其中的氮元素并不能都归还土壤, 所以需要 施加氮肥。这与物质循环并不矛盾。 3.下表为生活在某库区水域中层的几种鱼体内重金属的含量(单位: ng.g-1)。请 据表推测这几种鱼中,草食性的鱼是 ,杂食性的鱼是 ,肉食性的 鱼是 为什么 提示: A B 和 C D 和 E 这三种重金属(Hg 、Pb 、Cd)会富集在鱼体内,并沿食物链逐渐在鱼体内聚集,营 养级越高,它们的相对含量越高。 A 鱼体内三种重金属的含量都是最低的,因此 A 为草食性,鱼 B 和 C 鱼体内,三种重金属的含量都高于 A,但低于 D 和 E,因 此 B 和 C 可能是杂食性鱼; D 和 E 鱼体内,三种重金属的含量都远高于 A 、B 和 C,因此 D 和 E 可能是肉食性鱼。