历史统编版(2019)必修中外历史纲要下第14课第一次世界大战与战后国际秩序 课件(共27张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史统编版(2019)必修中外历史纲要下第14课第一次世界大战与战后国际秩序 课件(共27张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-24 13:09:37 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第七单元

两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

PART---

第十四课 第一次世界大战与战后国际秩序

Click here to enter your text, change the color or size of the text. You can also format the appropriate text and adjust the line spacing of the text.

14.

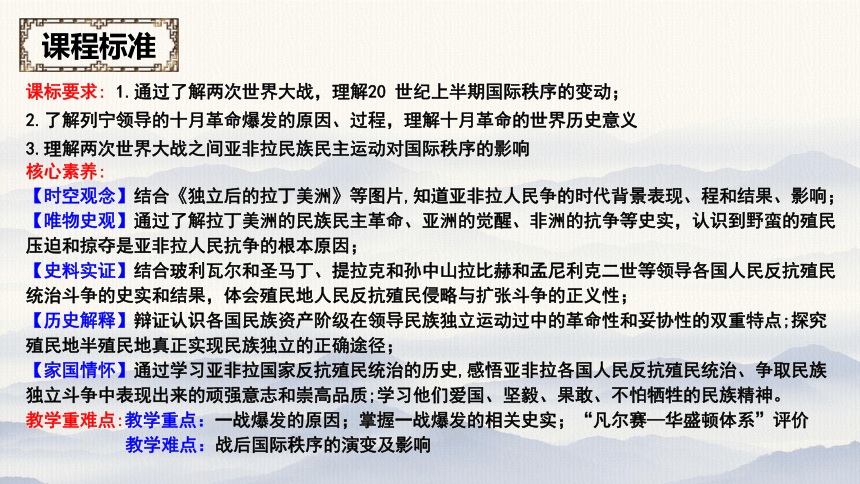

课程标准

课标要求: 1.通过了解两次世界大战,理解20 世纪上半期国际秩序的变动;

2.了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义

3.理解两次世界大战之间亚非拉民族民主运动对国际秩序的影响

核心素养:

【时空观念】结合《独立后的拉丁美洲》等图片,知道亚非拉人民争的时代背景表现、程和结果、影响;

【唯物史观】通过了解拉丁美洲的民族民主革命、亚洲的觉醒、非洲的抗争等史实,认识到野蛮的殖民压迫和掠夺是亚非拉人民抗争的根本原因;

【史料实证】结合玻利瓦尔和圣马丁、提拉克和孙中山拉比赫和孟尼利克二世等领导各国人民反抗殖民统治斗争的史实和结果,体会殖民地人民反抗殖民侵略与扩张斗争的正义性;

【历史解释】辩证认识各国民族资产阶级在领导民族独立运动过中的革命性和妥协性的双重特点;探究殖民地半殖民地真正实现民族独立的正确途径;

【家国情怀】通过学习亚非拉国家反抗殖民统治的历史,感悟亚非拉各国人民反抗殖民统治、争取民族独立斗争中表现出来的顽强意志和崇高品质;学习他们爱国、坚毅、果敢、不怕牺牲的民族精神。

教学重难点:教学重点:一战爆发的原因;掌握一战爆发的相关史实;“凡尔赛—华盛顿体系”评价

教学难点:战后国际秩序的演变及影响

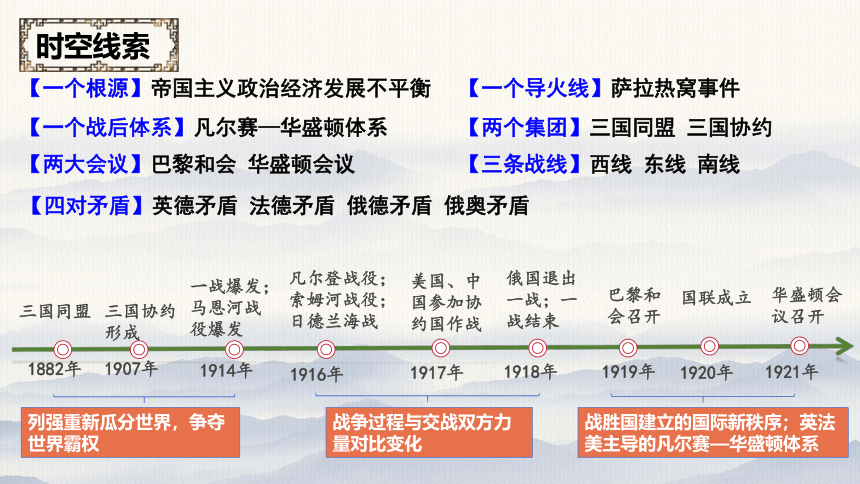

时空线索

列强重新瓜分世界,争夺世界霸权

1882年

三国同盟

1907年

三国协约形成

1914年

一战爆发;马恩河战役爆发

1916年

凡尔登战役;索姆河战役;日德兰海战

1917年

美国、中国参加协约国作战

战争过程与交战双方力量对比变化

1918年

俄国退出一战;一战结束

1919年

巴黎和会召开

1920年

国联成立

1921年

华盛顿会议召开

战胜国建立的国际新秩序;英法美主导的凡尔赛—华盛顿体系

【一个根源】帝国主义政治经济发展不平衡

【一个导火线】萨拉热窝事件

【一个战后体系】凡尔赛—华盛顿体系

【两个集团】三国同盟 三国协约

【两大会议】巴黎和会 华盛顿会议

【三条战线】西线 东线 南线

【四对矛盾】英德矛盾 法德矛盾 俄德矛盾 俄奥矛盾

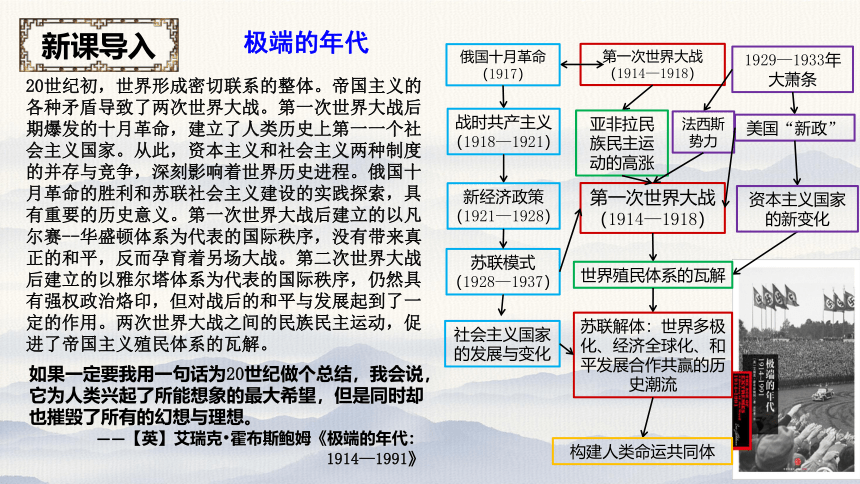

新课导入

极端的年代

20世纪初,世界形成密切联系的整体。帝国主义的各种矛盾导致了两次世界大战。第一次世界大战后期爆发的十月革命,建立了人类历史上第一一个社会主义国家。从此,资本主义和社会主义两种制度的并存与竞争,深刻影响着世界历史进程。俄国十月革命的胜利和苏联社会主义建设的实践探索,具有重要的历史意义。第一次世界大战后建立的以凡尔赛--华盛顿体系为代表的国际秩序,没有带来真正的和平,反而孕育着另场大战。第二次世界大战后建立的以雅尔塔体系为代表的国际秩序,仍然具有强权政治烙印,但对战后的和平与发展起到了一定的作用。两次世界大战之间的民族民主运动,促进了帝国主义殖民体系的瓦解。

第一次世界大战

(1914—1918)

俄国十月革命

(1917)

1929—1933年

大萧条

战时共产主义

(1918—1921)

新经济政策

(1921—1928)

亚非拉民族民主运动的高涨

法西斯势力

美国“新政”

苏联模式

(1928—1937)

第一次世界大战

(1914—1918)

资本主义国家的新变化

世界殖民体系的瓦解

社会主义国家的发展与变化

苏联解体:世界多极化、经济全球化、和平发展合作共赢的历史潮流

构建人类命运共同体

如果一定要我用一句话为20世纪做个总结,我会说,它为人类兴起了所能想象的最大希望,但是同时却也摧毁了所有的幻想与理想。

——【英】艾瑞克 霍布斯鲍姆《极端的年代:1914—1991》

,nb/cvgMZ從vZ了,n'm'h

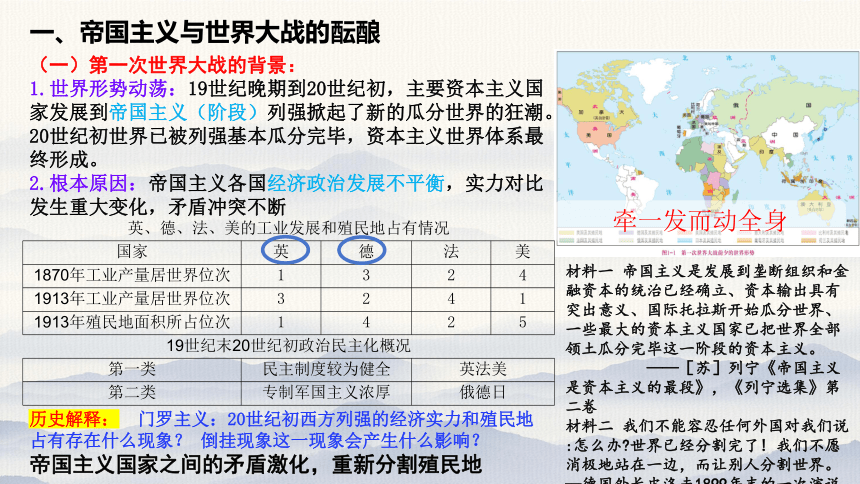

一、帝国主义与世界大战的酝酿

(一)第一次世界大战的背景:

1.世界形势动荡:19世纪晚期到20世纪初,主要资本主义国家发展到帝国主义(阶段)列强掀起了新的瓜分世界的狂潮。20世纪初世界已被列强基本瓜分完毕,资本主义世界体系最终形成。

2.根本原因:帝国主义各国经济政治发展不平衡,实力对比发生重大变化,矛盾冲突不断

牵一发而动全身

英、德、法、美的工业发展和殖民地占有情况 国家 英 德 法 美

1870年工业产量居世界位次 1 3 2 4

1913年工业产量居世界位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积所占位次 1 4 2 5

19世纪末20世纪初政治民主化概况 第一类 民主制度较为健全 英法美 第二类 专制军国主义浓厚 俄德日 材料一 帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。

——[苏]列宁《帝国主义是资本主义的最段》,《列宁选集》第二卷

材料二 我们不能容忍任何外国对我们说:怎么办 世界已经分割完了! 我们不愿消极地站在一边,而让别人分割世界。 —德国外长皮洛夫1899年末的一次演说

历史解释: 门罗主义:20世纪初西方列强的经济实力和殖民地占有存在什么现象? 倒挂现象这一现象会产生什么影响?

帝国主义国家之间的矛盾激化,重新分割殖民地

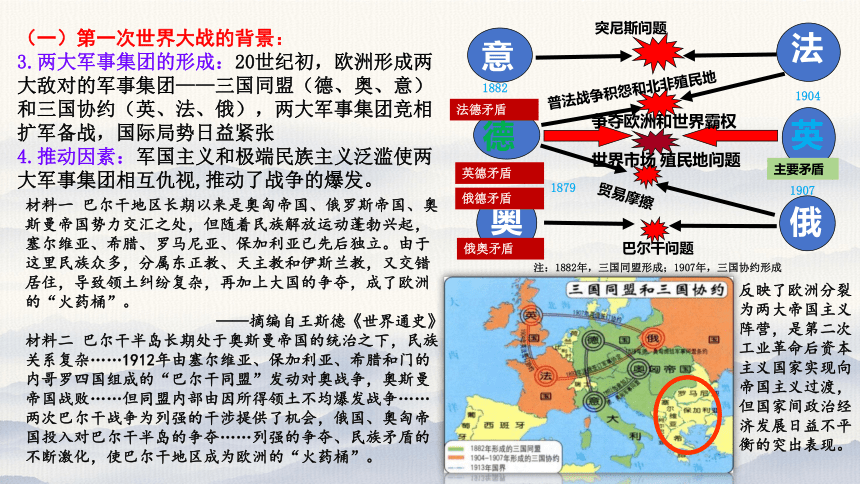

(一)第一次世界大战的背景:

3.两大军事集团的形成:20世纪初,欧洲形成两大敌对的军事集团——三国同盟(德、奥、意)和三国协约(英、法、俄),两大军事集团竞相扩军备战,国际局势日益紧张

4.推动因素:军国主义和极端民族主义泛滥使两大军事集团相互仇视,推动了战争的爆发。

意

英

法

德

奥

俄

注:1882年,三国同盟形成;1907年,三国协约形成

1882

1904

1907

贸易摩擦

突尼斯问题

争夺欧洲和世界霸权

世界市场 殖民地问题

巴尔干问题

普法战争积怨和北非殖民地

法德矛盾

英德矛盾

俄德矛盾

俄奥矛盾

主要矛盾

材料一 巴尔干地区长期以来是奥匈帝国、俄罗斯帝国、奥斯曼帝国势力交汇之处,但随着民族解放运动蓬勃兴起,塞尔维亚、希腊、罗马尼亚、保加利亚已先后独立。由于这里民族众多,分属东正教、天主教和伊斯兰教,又交错居住,导致领土纠纷复杂,再加上大国的争夺,成了欧洲的“火药桶”。

——摘编自王斯德《世界通史》

材料二 巴尔干半岛长期处于奥斯曼帝国的统治之下,民族关系复杂……1912年由塞尔维亚、保加利亚、希腊和门的内哥罗四国组成的“巴尔干同盟”发动对奥战争,奥斯曼帝国战败……但同盟内部由因所得领土不均爆发战争……两次巴尔干战争为列强的干涉提供了机会,俄国、奥匈帝国投入对巴尔干半岛的争夺……列强的争夺、民族矛盾的不断激化,使巴尔干地区成为欧洲的“火药桶”。

反映了欧洲分裂为两大帝国主义阵营,是第二次工业革命后资本主义国家实现向帝国主义过渡,但国家间政治经济发展日益不平衡的突出表现。

1879

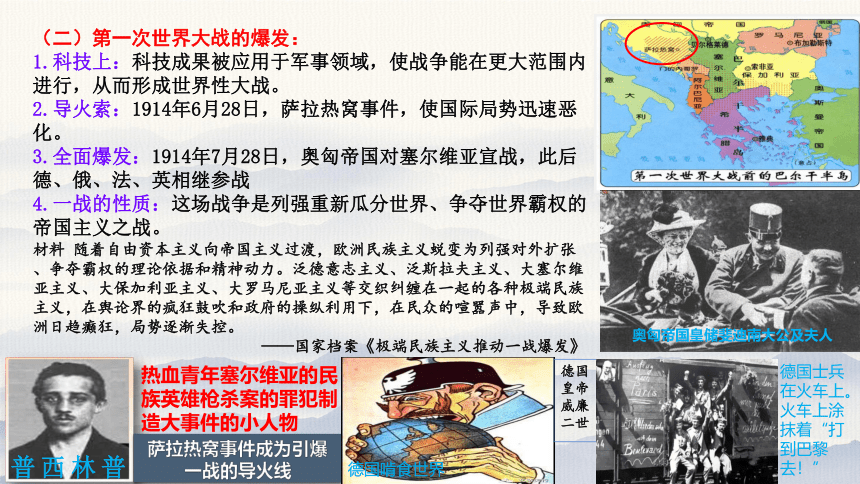

(二)第一次世界大战的爆发:

1.科技上:科技成果被应用于军事领域,使战争能在更大范围内进行,从而形成世界性大战。

2.导火索:1914年6月28日,萨拉热窝事件,使国际局势迅速恶化。

3.全面爆发:1914年7月28日,奥匈帝国对塞尔维亚宣战,此后德、俄、法、英相继参战

4.一战的性质:这场战争是列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的帝国主义之战。

奥匈帝国皇储斐迪南大公及夫人

材料 随着自由资本主义向帝国主义过渡,欧洲民族主义蜕变为列强对外扩张、争夺霸权的理论依据和精神动力。泛德意志主义、泛斯拉夫主义、大塞尔维亚主义、大保加利亚主义、大罗马尼亚主义等交织纠缠在一起的各种极端民族主义,在舆论界的疯狂鼓吹和政府的操纵利用下,在民众的喧嚣声中,导致欧洲日趋癫狂,局势逐渐失控。

——国家档案《极端民族主义推动一战爆发》

普林西普

热血青年塞尔维亚的民族英雄枪杀案的罪犯制造大事件的小人物

萨拉热窝事件成为引爆一战的导火线

德国啃食世界

德国皇帝威廉二世

德国士兵在火车上。火车上涂抹着“打到巴黎去!”

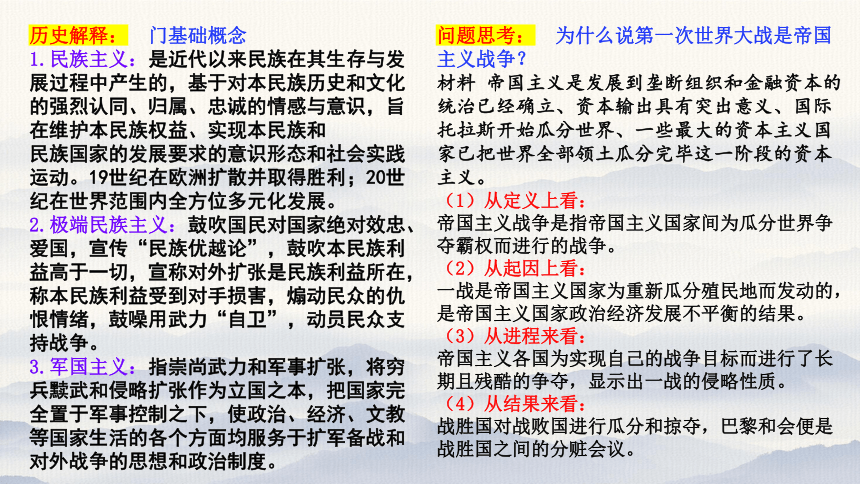

历史解释: 门基础概念

1.民族主义:是近代以来民族在其生存与发展过程中产生的,基于对本民族历史和文化的强烈认同、归属、忠诚的情感与意识,旨在维护本民族权益、实现本民族和

民族国家的发展要求的意识形态和社会实践运动。19世纪在欧洲扩散并取得胜利;20世纪在世界范围内全方位多元化发展。

2.极端民族主义:鼓吹国民对国家绝对效忠、爱国,宣传“民族优越论”,鼓吹本民族利益高于一切,宣称对外扩张是民族利益所在,称本民族利益受到对手损害,煽动民众的仇恨情绪,鼓噪用武力“自卫”,动员民众支持战争。

3.军国主义:指崇尚武力和军事扩张,将穷兵黩武和侵略扩张作为立国之本,把国家完全置于军事控制之下,使政治、经济、文教等国家生活的各个方面均服务于扩军备战和对外战争的思想和政治制度。

问题思考: 为什么说第一次世界大战是帝国主义战争?

材料 帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。

(1)从定义上看:

帝国主义战争是指帝国主义国家间为瓜分世界争夺霸权而进行的战争。

(2)从起因上看:

一战是帝国主义国家为重新瓜分殖民地而发动的,是帝国主义国家政治经济发展不平衡的结果。

(3)从进程来看:

帝国主义各国为实现自己的战争目标而进行了长期且残酷的争夺,显示出一战的侵略性质。

(4)从结果来看:

战胜国对战败国进行瓜分和掠夺,巴黎和会便是战胜国之间的分赃会议。

问题探究: 如何解读漫画中的“友谊链”现象?

巴尔干半岛曾先后落入奥斯曼和奥匈帝国的统治之下,在反对这两个帝国的斗争中,塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚等先后独立。20世纪初,塞尔维亚在沙皇俄国支持下致力将塞尔维亚血统的各个民族统一起来,奥匈帝国对此极为恐惧和仇视,在德国支持下于1908年宣布正式吞并波斯尼亚和黑塞哥维那,挑起了波斯尼亚危机。

——摘编自王斯德《世界通史》

知识拓展: 一战的性质

是列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的帝国主义之战。各国侵略目标:

1.德国:争夺世界霸权,摧毁英国海上霸权,夺取英法殖民地;

2.英国:保住世界霸主地位,打败德国,瓜分其殖民地,肢解土耳其帝国;

3.奥匈帝国:奴役巴尔干,使塞尔维亚沦为附属国;

4.俄国:摧毁德奥在土耳其和巴尔干的势力,确立自己的统治;

5.日本:夺取德国在太平洋上的属地和德国在山东的权益;

6.意大利:瓜分北非沿岸和阿尔巴尼亚,在地中海地区建立霸权;

7.美国:捞取战利品,夺取世界霸权。

知识拓展: 塞尔维亚和奥匈帝国的冲突,如何演变为世界大战?

1.地区性战争:7月28日 奥匈帝国向塞尔维亚宣战

2.欧洲战争:8月1日德国对俄宣战;8月3日德国向法国宣战;8月4日英、法向德国宣战;8天后对奥匈帝国宣战;8月6日奥匈帝国对俄宣战;8月10日法国对奥匈帝国宣战

3.世界大战:日本、美国、中国等33国先后参战

二、第一次世界大战(1914.7.28-1918.11.11)

(一)全面爆发:1914年7月28日,奥匈帝国对塞尔维亚宣战,此后德、俄、法、英相继参战。

(二)欧洲的三条战线:战争处于胶着状态,但战争主动权逐渐转到协约国手中

西线:英、法、比军队对抗德军(决定性)。

东线:俄军对阵德、奥匈联军;

南线:奥军与俄军及塞尔维亚军队争斗;

意大利与奥匈交战。

西线:

英法VS德

决定性战场

东线:

俄VS德奥

南线:

俄&塞VS奥

施里芬计划

英国外交大臣爱德华·格雷在1914年向下院保证:“如果我们参战,我们所遭受的伤亡会很少,甚至比我们不参战也多不了多少。”

目标:6周内击败法国。随后去打败俄国,力争2—3个月结束战争。“叶落之前你们就能返回故乡”。——德皇威廉二世

然而战争的进程完全走向大国决策者的愿望和主观意志的反面:他们抱着短期取胜的侥幸心理,却形成了长期阵地战的僵局;他们原以为是单纯的军事较量,却变成了倾注全部国力的长期消耗的总体战。

——徐蓝《国际史视野下的第一次世界大战研究》

(三)三个阶段:

1.第一阶段:进攻阶段

(1)时间:1914

(2)战线:①西线:施里芬计划,马恩河战役(标志德国“速决战”破产,陷入两线作战)

②其它:对德宣战的日本占领中国山东;1915年提出“二十一条”

2.第二阶段:僵持阶段

(1)时间:1915年-1916年

(2)战线:①东线南线(1915年):意大利倒戈;德奥取得胜利,但未能摆脱两线作战的困境

②西线(1916年):凡尔登战役(破坏性最大“凡尔登绞肉机”、飞机、毒气);索姆河战役(规模最大、首现机枪和坦克);日德兰海战(德国未能突破英国的海上封锁)

3.第三阶段:决胜阶段

(1)时间:1917年-1918年

(2)战线:①1917年:美国和中国(北洋政府)参战

②1918年:俄国(十月革命后)退出战争;1918同盟国投降

西线:英法VS德

马恩河战役

东线:俄VS德奥

南线:奥VS俄塞

凡尔登战役

索姆河战役

日德兰海战

萨拉热窝

巩固政权;鼓舞欧洲反战运动

希望在战后收回山东主权

争夺世界霸权(根本)

规模最大的海战,战后英国仍掌握制海权

一战中规模最大和最惨烈的战役英军首次使用坦克;双方伤亡130万人,“索姆河地狱”

最长的消耗战;伤亡70多万;“凡尔登绞肉机”

最具决定意义、一战的转折点

问题思考: 根据表格和图片概括第一次世界大战的特点

战争历时 4年零3个多月

参战国家 33个

战争范围 14个国家的400万平方千米以上土地

卷入人口 超过15亿

参战人员 7000多万

伤亡人员 3000多万,另有1000万人因饥饿和瘟疫死去

经济损失 3400多亿美元

特点:时间长、范围广、规模大、破坏强、高新科技广泛应用。

历史纵横: 一战中的华工

1917年,中国用“以工代战”的形式,站在协约国一方参加战争。中国参战的意图在于战后收回日本攫取的山东主权。十几万中国劳工在欧洲战场从事各种艰苦工作,他们的技术、高效以及勇敢,常常得到协约国官兵的称赞。在协约国一方,中国派出的劳工数量最多,在欧洲的时间也最长。约有3000名华工在这次战争中献出了生命。在法国南部,有一个华工墓地,墓碑上大都有“勇往直前”“鞠躬尽瘁”“虽死犹生”“流芳百世”等字样,默默记录着华工对协约国的胜利作出的贡献。

为收回日本攫取的山东主权,北洋政府用“以工代战”的形式,站在协约国一方参加战争,为协约国胜利作出了重要贡献。

历史纵横: 一战中的华工

1917年,中国用“以工代战”的形式(输出劳工和原料),站在协约国一方参加战争。中国参战的意图在于战后收回日本攫取的山东主权。十几万中国劳工在欧洲战场从事各种艰苦工作,为协约国的胜利作出贡献,约有3000名华工在这次战争中献出了生命。法国“诺莱特”华工墓园记录着华工在一战中的牺牲。

中国参加一战:

1.目的:为争取国际地位,抵制日本在华势力的发展。

2.概况:

(1)1917年8月14日,中国向德、奥两国宣战,中国用“以工代战”的形式加入协约国一方参战。

(2)劳工承担运送军火、护送伤员、挖战壕等工作

3.影响:①收回德、奥在天津、汉口的租界,撤销两国领事裁判权。②十几万名中国劳工远渡重洋前往欧洲前线。中国劳工的巨

一战对中国的影响:

1.政治:美日加紧争夺中国;以工代战;引发五四爱国运动;

2.经济:一战期间,民族资本主义短暂的春天;一战后,萧条下去

3.思想:促进马克思主义在中国的传播;部分知识分子开始反思西方资本主义

3.外交:促使外交政策从消极走向积极

梁士诒提出了“以工代兵”的政策

综合探究: 依据材料并结合所学,分析美国从中立到参战的原因及影响。

材料一 大战开始时,美国宣布中立。……美国利用“中立”地位同交战各国大做生意,仅向协约国就提供了约200亿美元的物资和贷款。……当时交战双方都已筋疲力尽,为参与战后分赃和争夺霸权,此时参战正是好时机。于是便利用德国无限制潜艇战攻击了美国商船为理由,在维护公海航行自由的旗帜下,于2月3日宣布对德断交,4月6日对德宣战。 ——刘宗绪主编《世界近代史》

材料二 美国总统威尔逊在美国参加一战的演说中说:“我们现在接受这种敌对国的挑战……没有任何自私的目的可追求。……我们只是人类权利的一个捍卫者。当这种权利已经得到了保障,而各国的信义和自由可以保障这些权利时,我们就如愿足矣。”

原因:1.经济利益:德国与美国在拉美的矛盾不断加剧;一战爆发后,美国同协约国的贸易激增,美国还供给协约国各种物资和贷款,同协约国的利益紧密地连在一起。

2.政治要求:参战前的“中立”,是为了捞取战利品,等待参战的最佳时机。

3.战争准备:大战开始时,美国尚未作好战争准备,国内人民反战情绪浓厚。

4.国际形势:俄国二月革命对协约国不利;双方精疲力竭,难以为继

5.政治目的:攫取战后世界霸权。

影响:1.在军事上、财政上对协约国直接援助,加速了同盟国的失败;

2.影响了许多其他“中立”国家,壮大了协约国阵营,一战进入全球规模阶段。

(四)一战的影响:

1.人类灾难:给全人类带来了深重灾难,造成巨大的人力、财力、物力损失;

2.列强实力变化:削弱了帝国主义和殖民主义,动摇了欧洲的世界优势地位,促进了殖民地半殖民地国家的民族觉醒。

3.国际格局:美国和日本崛起,开始改变以欧洲为中心的国际格局,形成国际新秩序--凡尔赛—华盛顿体系建立。

4.历史进程:俄国十月革命的胜利,促使一个新型的社会主义国家出现,改变了人类历史发展的进程;

5.民族解放:促进了殖民地半殖民地人民的觉醒;

战争中被摧毁的房子

战争中战死的士兵

印度非暴力不合作运动

中国五四运动

列宁宣布苏维埃政权成立

材料一 第一次世界大战历时4年零3个多月,直接或间接卷入战争的国家达33个,造成1000万人死亡,2000万人受伤,战火影响的人口达15亿之多,约占当时世界人口的2/3,直接经济损失达2700亿美元。

材料二 大战结束时,全世界进出口总额减少了40%,而美国却猛烈扩大。到1919年,协约国欠美国债务约100亿美元。世界黄金储备40%在美国手中。日本趁火打劫……基本上工业国和债权国。英国的对外贸易联系破坏了……沿着盛及而衰的下坡路跌落下去。法国被德军占领了经济发达的10个省,工农业生产损失严重。沙皇俄国永远从帝国主义列强的名单中勾销了。德国战败,削弱比英法更甚,陷入经济困境。

6.思想观念:改变了人们的观念,战后反对战争、要求和平的运动日益高涨;

7.科技方面:一战成为新技术发展和应用的催化剂,客观上促进了科技的进步,开创现代化战争的先河;

8.对女性:女性参战社会地位一定程度提高,战后女权运动兴起。

9.构建新的国际秩序,凡尔赛—华盛顿体系。

雷马克小说《西线无战事》

海明威小说《永别了武器》

材料三 第一次世界大战进一步促进了殖民地半殖民地民族解放运动的发展。战争期间,帝国主义宗主国忙于互相撕杀,暂时放松了对殖民地半殖民地的控制,它们的民族工业得以乘隙发展,民族资产阶级和无产阶级的队伍也随之壮大起来,成为反对帝国主义的重要的政治力量和社会力量。

材料四 1916年英国宣布征兵后,有16500人拒绝服兵役……前线士兵中也有高昂的反战情绪。1917年5月底,法国西线士兵的哗变扩大,3万多名法国士兵离开战壕,回到后方,……尽管哗变被残酷镇压,但还是不断扩大。

材料五 一战前,发明不久的飞艇、飞机等在战争中受到重视,一战后很快向民用方面推广。一战中汽车的机动性被人们重视,逐渐代替马车成为陆上主要交通工具。战争还推动了化工技术的发展及生产流程和管理的不断改进。

问题思考: 漫画表达了什么历史信息?对后续历史发展有什么影响?

战后的美国已成为世界上最大的债权国和最大的资本输出国。

美国的贷款有利于德国与英、法等国经济的恢复与发展。

协约国将削弱德国的政策变为复兴德国的政策,逐渐调整凡尔赛体系。

综合探究: 战后帝国主义力量对比的变化

①摧毁四大帝国:德、俄、奥斯曼、奥匈

②欧洲相对衰落:削弱英法意三强,世界中心地位动摇

③美日崛起:美日力量壮大

④最大特点是英国的衰落和美国实力的膨胀

三、一战后的国际秩序

(一)国际秩序:是指在一定世界格局基础上形成的国际行为规则和相应的保障机制,通常包括国际规则、国际协议、国际惯例和国际组织等。

(二)凡尔赛-华盛顿会议:

1.确立:一战结束后,战胜国在1919年和1921—1922年分别召开了巴黎和会与华盛顿会议,与会各国缔结了以《凡尔赛条约》和《九国公约》为代表的一系列国际条约,在全球范围内建立了帝国主义的国际新秩序。

2.实质:是一战后帝国主义重新瓜分世界,奴役殖民地半殖民地的体系。

3.主要内容:(1)巴黎和会:凡尔赛体系

①召开:1919年1月18日—6月28日在法国巴黎凡赛宫。参与国共27国(不包战败国和苏俄);

操纵者:美国总统-威尔逊;英国首相-劳合 乔治;法国总理-克里孟梭

大国兴起,起于经济和科技发达,以及随之而来的军事强盛和对外征战扩张。大国之衰,衰于于国际生产力重心转移,过度侵略扩张并造成经济和科技相对衰退落后。——保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

历史解释: 国际秩序与国际秩序

国际秩序:是指在一定世界格局基础上形成的国际行为规则和相应的保障机制,通常包括国际规则、国际协议、国际惯例和国际组织等。国际秩序的决定性因素是国家利益和国家实力。

国际格局:是指在国际舞台上的主要政治力量从自身的利益出发,在一定历史时期内相互制约所形成的一种稳定的国际关系结构,包括政治格局、经济格局、军事格局等。

综合探究: 战争的结果——不论是哪一方获胜亦或是两败俱伤,都会带来权力平衡的改变,也自然会有新的权力主体填补空白,建立新的平衡。

美国总统伍德罗·威尔逊,博学多才,工于辞令,人称“百灵鸟”。主张凭借强大的经济实力,主张重建世界秩序。

英国首相劳合·乔治,老谋深算、精明干练、语言犀利。被称为“狐狸”。主张削弱德国,剥夺其殖民地,让其支付战争赔款,反对过分削弱德国,维护欧洲均势。

法国总理克里孟梭,外号“老虎”。主张最大限度削弱德国,收回阿尔萨斯和洛林,索取尽可能多的赔款以重建欧洲大陆霸权。

日本代表牧野伸显,对涉及东亚问题争吵不休,毫不相让,对欧洲事务漠不关心被称为“沉默的小伙伴”。要求合法占领原德国太平洋诸岛和中国山东的权利。

《凡尔赛和约》签订后,法国巴黎的人民手挽手走在大街上游行庆祝。

德国复仇主义者喊出了“打倒《凡尔赛条约》”的口号

②内容:通过了对德《凡尔赛和约》及对奥、保、匈、土等国签订了一系列和约。

A.德国及其盟国承担战争责任,向战胜国割地赔款,裁减 军备;

B.德国的海外殖民地被战胜国瓜分,德国在山东的权益移交日本;

C.承认波兰复国,承认捷克斯洛伐克和南斯拉夫等国家独立;

D.建立国际联盟。

③实质:是战胜国建立的以欧洲为主的国际关系新秩序。

④影响:确立了帝国主义在欧洲、西亚、北非的统治秩序;暂时缓和了帝国主义之间的矛盾,有利于资本主义相对稳定的发展;宰割德国种下了德国民族复仇的种子。

德国及盟国

承担战争罪责,向战胜国割地赔款,裁军,海外殖民地被战胜国瓜分。

波兰、捷克斯洛伐、南斯拉夫

承认波兰复国,承认捷克斯洛伐克和南斯拉夫等国家独立。

美英等

限制美国、英国、日本等国的海军军备。

中国

中国收回山东主权,但日本保留了诸多特权。

列强

列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则。

凡尔赛体系

华盛顿体系

问题思考: 为什么说凡尔赛—华盛顿体系体现了强权政治的特征?

帝国主义本身就是非正义的战争;《凡尔赛条约》是战胜国单方面对战败国签订的条约;战败国认为是一个强制的和平;体系对中国山东主权进行了不公正处理。

英法为主导的战胜国对战败国缔结和约而确定的战后在欧洲、非洲和中东地区的国际关系新秩序。

在宰割中国、抑制英日的基础上,确立了美国主导的在亚太地区的国际关系新秩序。

(三)华盛顿会议:华盛顿体系

1.召开:1921.11.12-1922.2.6在美国华盛顿,

参会国有美、英、法、意、日、比、荷、葡和中国共9个国家。

2.目的:解决《凡尔赛和约》未能解决的彼此间关于海军力量

对比,以及在远东太平洋地区特别是在中国的利益冲突。

3.内容:签订《四国条约》《五国条约》和《九国公约》。

主要内容:①限制美国、英国、日本等国的海军军备。

②中国收回山东主权,但日本保留了诸多特权。

③列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则。

4.影响:确立列强在亚洲、太平洋地区的秩序。

①美国:抑制了日本,取得与英相等的军事地位;

②英国:两强标准一样,丧失海上优势;

③日本:海军扩张受到抑制;

④中国:打破了日本独霸中国的局面,使中国重新恢复到帝国主义共同支配的局面;客观上维护了中国的领土完整。

5.实质:“华盛顿体系”在宰割中国、抑制英日基础上确立的以美国主导的帝国主义在亚太地区的国际关系新秩序。

6.结果:废除英日同盟的《四国条约》,限制海军军备的《五国海军条约》,关于中国“门户开放”的《九国条约》,以及中日解决山东问题的条约。

华盛顿会议(太平洋会议)

威斯特伐利亚体系(1648)

维也纳体系(1815)

凡尔赛—华盛顿体系(1922)

雅尔塔体系体系(1944)

多极化趋势(1991)

综合探究: 据材料并结合所学,概括凡尔赛—华盛顿体系的实质、特征及影响。

有人认为:“凡尔赛体系是人类历史上第一个世界性的国际和平体系。”

列宁曾说:“靠凡尔赛体系来维系的国际秩序是建立在火山上的。”

在1919年的《凡尔赛和约》签订后,英法联军统帅福煦将军说:“这不是和平,这是二十年的休战”。

(1)实质:一战后帝国主义在宰割战败国和利益再分配暂时平衡基础上以强权政治原则建立的新秩序。

(2)特征:①仍以欧洲,尤其以英法为中心;②不牢固性和脆弱性:这一体系建立在对战败国的掠夺和重新分割殖民地的基础上,稳定只是相对的、暂时的;③反动性:以“委任统治”的形式瓜分德国的海外殖民地;④不全面性:把苏俄排斥在外;还有德国。

(3)影响:进步性:①暂时调整了帝国主义国家在欧洲、亚洲和太平洋地区的关系,缓和了它们之间的矛盾,使世界从此走向相对稳定;

②通过国际会议的外交斗争调解国际关系比军事对抗方式是一大进步。

③改变了欧亚政治格局,促使相对稳定的国际关系出现,有利于20世纪20年代资本主义经济的繁荣。④承认民族自决原则,改变了欧洲和中东的政治格局,出现了一系列欧洲新兴民族国家。

局限性:它是建立在宰割战败国和殖民地半殖民地人民的基础之上的,具有鲜明的帝国主义特征(反动性和非正义性),未能根除矛盾,无法长久地维持世界和平,为新的世界大战的爆发埋下了隐患(二战)

漫画1(作于“一战”后期)代表和平的天使坐在路中央,然而两旁建筑物中的士兵并无与之亲近的意愿。

漫画2:(作于1921年)英法意美日化作“五头巨兽”贪婪地吞噬德国的内脏。

隐含四大矛盾:①宰割战败国(战胜国与战败国的矛盾);②分赃不均(战胜国之间的矛盾);③奴役弱小民族(帝国主义与殖民地半殖民地国家的矛盾);敌视社会主义(帝国主义与苏联的矛盾)

(四)国际联盟的建立(1920年1月10日):

1.背景:①美国威尔逊“十四点原则”:企图利用国联,领导世界(称霸世界);

②顺应了20世纪初世界整体化趋势;

③一战后人民渴望和平的潮流。

2.性质:凡尔赛-华盛顿体系的重要组成部分第一个由主权国家组成的世界性国际组织。

3.宗旨:促进国际合作和实现世界和平与安全

4.制度:全体一致原则。(效率低下;行动受限)

5.原则:对战败国殖民地的“委任统治制度”

6.作用:①开创国际合作新形式,为后来的国际组织提供经验教训。

②国联形成决议的“全体一致”原则,使其失去了对侵略行为采取任何有效行动的可能性,无法阻止战争发生。(九一八事变)

③英法将国联作为维护自己既得利益、操纵国际事务的工具。

④美苏未加入,严重削弱了国联的权威性。

1920年成立国际联盟—战后国际政治秩序

讽刺漫画:美国的缺席

认识:委任统治并未真正考虑统治地区和人民的感受,实际上相当于对当地的殖民统治。

缺乏稳定而有力的支持

问题思考: 如何认识国联的委任统治制度?

委任统治制度是第一次世界大战结束后战胜国所建立的通过国际联盟对战败国的海外殖民地进行再分割和统治的一种制度,其目的是谋求国际化地解决殖民地统治问题,即在国际联盟监管下、按照国际法貌似公正地解决列强纠纷以避免更大的国际冲突,这是帝国主义国家维护殖民统治的一种新形式。这种形式取代了过去那种由几个帝国主义国家私下瓜分、直接兼并殖民地的形式,而对殖民地来说,不过是“才离狼窝,又入虎口”,并无积极意义。

综合探究: 依据材料并结合所学,如何评价国际联盟的成立。

第一条:国际联盟之创始成员国,应以本盟约附件之各签字国,及附件内所列愿意无条件加入本盟约之各国为限。

第八条:联盟会员国承允为维持和平起见,必须缩减本国军备至适足保卫国家安全及共同履行国际义务的最少限度。

第十六条:规定成员国有义务对任何违反盟约进行战争的成员国采取行动,直至使用军事力量,并赋予行政院以开除这种成员国的权力。

第十七条:规定对非成员国适用盟约的和平解决争端程序。

第十八条:以后各条规定盟约优于其他条约的地位,委任统治制度,各种国际公益事业的处理与合作,以及各种国际事务机构的管理问题;

——《国际联盟盟约》

(1)积极:

①开创了国际合作的新形式,顺应了世界整体发展趋势;

②在维持国际和平与安全、恢复战后欧洲经济发展等方面发挥了一定的作用;

③为联合国等建立提供了经验教训。

(2)局限:

①苏联、美国未加入,缺乏普遍性和权威性;

②全体一致原则无法有效制止战争发生;

③成为英法维护自身利益、操纵国际事务的工具(实质);

④在制裁侵略、保卫世界和平方面没有发挥应有的作用。

威尔逊发表“十四点和平纲领”

国联总部:日内瓦万国宫

美国没参加原因:①美综合国力还不足;②受国内孤立主义思潮影响,国会拒绝批准;③英法阻挠,无法控制国联。

课堂小结

第一次世界大战与战后国际秩序

帝国主义与世界大战的酝酿

第一次世界大战

背景(原因、导火索)

性质(帝国主义之战)

主要战线(西、东、南)

西线|决定性、东线、南线

主要过程(三个阶段)进攻、僵持、决战

一战后的国际秩序

凡尔赛—华盛顿体系的形成与内容

第一次世界大战的影响

课堂演练

1.第一次世界大战期间,协约国联军总司令法国元帅福煦称赞华工“是第一流的工人,也是出色士兵的材料。他们在现代炮火下,可以忍受任何艰难,保质保量地完成各种任务”。材料主要说明了( )

A.赴法华工的表现大大提高了中国的国际地位

B.赴法华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献

C.中国的参战是协约国赢得战争的主要原因

D.中国参加了第一次世界大战并收回了一些主权和利益

B

2.—位法国观察家在1912年指出:“在过去两年里我们多少次地听到人们说, ‘战争要比这种永久的等待好!’在怀有这种愿望的时候,不存在悲伤,而是一种私底下的期望。”这反映了一战前欧洲( )

A.强烈的民族主义情绪 B.各国社会秩序稳定

C.人民对战争普遍向往 D.爱国主义传统深厚

3. “我要回家!我要回家!子弹嘘嘘,大炮隆隆,我不想再呆在这里……”一战后期英军中流行的这首歌在研究下列哪一问题时最有价值?( )

A.一战后期的反战情绪 B.新式武器的广泛使用

C.一战中各国伤亡情况 D.英国的民族主义情绪

A

A

4. 阅读下列材料,回答问题。

材料:从1904年开始,英国一直是德国最大的贸易伙伴,德国是英国第二大贸易伙伴。英国大量的过剩资本正好满足了德国公司的扩张需要,在当时40个国际制造业卡特尔中有22个是英德联合公司。在大战爆发前 4个月,英国《泰晤士报》刊登长文说:“所有的君主、政治家和国民都知道,一个集团反对另一个集团的战争将是一场无可估量的大灾难。这种认识带来的是一种责任感——就是有责任规范和约束那些最大胆、最不计后果的人。”

德国计划六个星期进驻巴黎。英国政治家宣布“战争将在圣诞节结束”。1916和1917年冬天,在整个欧洲,无论在战壕中还是在后方,处处都是悲观情绪。一场惊天动地的大风暴正在酝酿。但它会在哪里爆发呢?——摘编自[美]尼尔 福克纳《世界简史》等

(1)根据材料概括分析,一战前夕欧洲盛行“战争不可能爆发论”出现的主要原因。

世界经济连接为一体,作为矛盾主要双方的英德两国之间经济依赖程度很深(经济联系紧密是关键词);两大集团之间的战争将引发大灾难,人们相信这可以防止战争爆发(战争无可估量的大灾难是关键词)。

(2)一战结束后,战胜国通过缔结系列条约,在全球范围内建立了帝国主义的国际新秩序——凡尔赛—华盛顿体系。丘吉尔曾把凡尔赛体系称为“胜利者的蠢事”。结合所学知识,简要谈谈你对丘吉尔这一观点的理解。

丘吉尔的观点是正确的。因为凡尔赛体系是战胜国以强权政治原则建立的新秩序;是对战败国的掠夺;为新的国际冲突埋下了祸根。否定丘吉尔的观点。一战后通过签订一系列条约,建立了凡尔赛——华盛顿体系,暂时调整缓和了帝国主义国家之间的矛盾,维护了一段时间的和平,一战后建立的国联在维护世界和平与发展上也做了一些有益的尝试等。

第七单元

两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

PART---

第十四课 第一次世界大战与战后国际秩序

Click here to enter your text, change the color or size of the text. You can also format the appropriate text and adjust the line spacing of the text.

14.

课程标准

课标要求: 1.通过了解两次世界大战,理解20 世纪上半期国际秩序的变动;

2.了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义

3.理解两次世界大战之间亚非拉民族民主运动对国际秩序的影响

核心素养:

【时空观念】结合《独立后的拉丁美洲》等图片,知道亚非拉人民争的时代背景表现、程和结果、影响;

【唯物史观】通过了解拉丁美洲的民族民主革命、亚洲的觉醒、非洲的抗争等史实,认识到野蛮的殖民压迫和掠夺是亚非拉人民抗争的根本原因;

【史料实证】结合玻利瓦尔和圣马丁、提拉克和孙中山拉比赫和孟尼利克二世等领导各国人民反抗殖民统治斗争的史实和结果,体会殖民地人民反抗殖民侵略与扩张斗争的正义性;

【历史解释】辩证认识各国民族资产阶级在领导民族独立运动过中的革命性和妥协性的双重特点;探究殖民地半殖民地真正实现民族独立的正确途径;

【家国情怀】通过学习亚非拉国家反抗殖民统治的历史,感悟亚非拉各国人民反抗殖民统治、争取民族独立斗争中表现出来的顽强意志和崇高品质;学习他们爱国、坚毅、果敢、不怕牺牲的民族精神。

教学重难点:教学重点:一战爆发的原因;掌握一战爆发的相关史实;“凡尔赛—华盛顿体系”评价

教学难点:战后国际秩序的演变及影响

时空线索

列强重新瓜分世界,争夺世界霸权

1882年

三国同盟

1907年

三国协约形成

1914年

一战爆发;马恩河战役爆发

1916年

凡尔登战役;索姆河战役;日德兰海战

1917年

美国、中国参加协约国作战

战争过程与交战双方力量对比变化

1918年

俄国退出一战;一战结束

1919年

巴黎和会召开

1920年

国联成立

1921年

华盛顿会议召开

战胜国建立的国际新秩序;英法美主导的凡尔赛—华盛顿体系

【一个根源】帝国主义政治经济发展不平衡

【一个导火线】萨拉热窝事件

【一个战后体系】凡尔赛—华盛顿体系

【两个集团】三国同盟 三国协约

【两大会议】巴黎和会 华盛顿会议

【三条战线】西线 东线 南线

【四对矛盾】英德矛盾 法德矛盾 俄德矛盾 俄奥矛盾

新课导入

极端的年代

20世纪初,世界形成密切联系的整体。帝国主义的各种矛盾导致了两次世界大战。第一次世界大战后期爆发的十月革命,建立了人类历史上第一一个社会主义国家。从此,资本主义和社会主义两种制度的并存与竞争,深刻影响着世界历史进程。俄国十月革命的胜利和苏联社会主义建设的实践探索,具有重要的历史意义。第一次世界大战后建立的以凡尔赛--华盛顿体系为代表的国际秩序,没有带来真正的和平,反而孕育着另场大战。第二次世界大战后建立的以雅尔塔体系为代表的国际秩序,仍然具有强权政治烙印,但对战后的和平与发展起到了一定的作用。两次世界大战之间的民族民主运动,促进了帝国主义殖民体系的瓦解。

第一次世界大战

(1914—1918)

俄国十月革命

(1917)

1929—1933年

大萧条

战时共产主义

(1918—1921)

新经济政策

(1921—1928)

亚非拉民族民主运动的高涨

法西斯势力

美国“新政”

苏联模式

(1928—1937)

第一次世界大战

(1914—1918)

资本主义国家的新变化

世界殖民体系的瓦解

社会主义国家的发展与变化

苏联解体:世界多极化、经济全球化、和平发展合作共赢的历史潮流

构建人类命运共同体

如果一定要我用一句话为20世纪做个总结,我会说,它为人类兴起了所能想象的最大希望,但是同时却也摧毁了所有的幻想与理想。

——【英】艾瑞克 霍布斯鲍姆《极端的年代:1914—1991》

,nb/cvgMZ從vZ了,n'm'h

一、帝国主义与世界大战的酝酿

(一)第一次世界大战的背景:

1.世界形势动荡:19世纪晚期到20世纪初,主要资本主义国家发展到帝国主义(阶段)列强掀起了新的瓜分世界的狂潮。20世纪初世界已被列强基本瓜分完毕,资本主义世界体系最终形成。

2.根本原因:帝国主义各国经济政治发展不平衡,实力对比发生重大变化,矛盾冲突不断

牵一发而动全身

英、德、法、美的工业发展和殖民地占有情况 国家 英 德 法 美

1870年工业产量居世界位次 1 3 2 4

1913年工业产量居世界位次 3 2 4 1

1913年殖民地面积所占位次 1 4 2 5

19世纪末20世纪初政治民主化概况 第一类 民主制度较为健全 英法美 第二类 专制军国主义浓厚 俄德日 材料一 帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。

——[苏]列宁《帝国主义是资本主义的最段》,《列宁选集》第二卷

材料二 我们不能容忍任何外国对我们说:怎么办 世界已经分割完了! 我们不愿消极地站在一边,而让别人分割世界。 —德国外长皮洛夫1899年末的一次演说

历史解释: 门罗主义:20世纪初西方列强的经济实力和殖民地占有存在什么现象? 倒挂现象这一现象会产生什么影响?

帝国主义国家之间的矛盾激化,重新分割殖民地

(一)第一次世界大战的背景:

3.两大军事集团的形成:20世纪初,欧洲形成两大敌对的军事集团——三国同盟(德、奥、意)和三国协约(英、法、俄),两大军事集团竞相扩军备战,国际局势日益紧张

4.推动因素:军国主义和极端民族主义泛滥使两大军事集团相互仇视,推动了战争的爆发。

意

英

法

德

奥

俄

注:1882年,三国同盟形成;1907年,三国协约形成

1882

1904

1907

贸易摩擦

突尼斯问题

争夺欧洲和世界霸权

世界市场 殖民地问题

巴尔干问题

普法战争积怨和北非殖民地

法德矛盾

英德矛盾

俄德矛盾

俄奥矛盾

主要矛盾

材料一 巴尔干地区长期以来是奥匈帝国、俄罗斯帝国、奥斯曼帝国势力交汇之处,但随着民族解放运动蓬勃兴起,塞尔维亚、希腊、罗马尼亚、保加利亚已先后独立。由于这里民族众多,分属东正教、天主教和伊斯兰教,又交错居住,导致领土纠纷复杂,再加上大国的争夺,成了欧洲的“火药桶”。

——摘编自王斯德《世界通史》

材料二 巴尔干半岛长期处于奥斯曼帝国的统治之下,民族关系复杂……1912年由塞尔维亚、保加利亚、希腊和门的内哥罗四国组成的“巴尔干同盟”发动对奥战争,奥斯曼帝国战败……但同盟内部由因所得领土不均爆发战争……两次巴尔干战争为列强的干涉提供了机会,俄国、奥匈帝国投入对巴尔干半岛的争夺……列强的争夺、民族矛盾的不断激化,使巴尔干地区成为欧洲的“火药桶”。

反映了欧洲分裂为两大帝国主义阵营,是第二次工业革命后资本主义国家实现向帝国主义过渡,但国家间政治经济发展日益不平衡的突出表现。

1879

(二)第一次世界大战的爆发:

1.科技上:科技成果被应用于军事领域,使战争能在更大范围内进行,从而形成世界性大战。

2.导火索:1914年6月28日,萨拉热窝事件,使国际局势迅速恶化。

3.全面爆发:1914年7月28日,奥匈帝国对塞尔维亚宣战,此后德、俄、法、英相继参战

4.一战的性质:这场战争是列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的帝国主义之战。

奥匈帝国皇储斐迪南大公及夫人

材料 随着自由资本主义向帝国主义过渡,欧洲民族主义蜕变为列强对外扩张、争夺霸权的理论依据和精神动力。泛德意志主义、泛斯拉夫主义、大塞尔维亚主义、大保加利亚主义、大罗马尼亚主义等交织纠缠在一起的各种极端民族主义,在舆论界的疯狂鼓吹和政府的操纵利用下,在民众的喧嚣声中,导致欧洲日趋癫狂,局势逐渐失控。

——国家档案《极端民族主义推动一战爆发》

普林西普

热血青年塞尔维亚的民族英雄枪杀案的罪犯制造大事件的小人物

萨拉热窝事件成为引爆一战的导火线

德国啃食世界

德国皇帝威廉二世

德国士兵在火车上。火车上涂抹着“打到巴黎去!”

历史解释: 门基础概念

1.民族主义:是近代以来民族在其生存与发展过程中产生的,基于对本民族历史和文化的强烈认同、归属、忠诚的情感与意识,旨在维护本民族权益、实现本民族和

民族国家的发展要求的意识形态和社会实践运动。19世纪在欧洲扩散并取得胜利;20世纪在世界范围内全方位多元化发展。

2.极端民族主义:鼓吹国民对国家绝对效忠、爱国,宣传“民族优越论”,鼓吹本民族利益高于一切,宣称对外扩张是民族利益所在,称本民族利益受到对手损害,煽动民众的仇恨情绪,鼓噪用武力“自卫”,动员民众支持战争。

3.军国主义:指崇尚武力和军事扩张,将穷兵黩武和侵略扩张作为立国之本,把国家完全置于军事控制之下,使政治、经济、文教等国家生活的各个方面均服务于扩军备战和对外战争的思想和政治制度。

问题思考: 为什么说第一次世界大战是帝国主义战争?

材料 帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。

(1)从定义上看:

帝国主义战争是指帝国主义国家间为瓜分世界争夺霸权而进行的战争。

(2)从起因上看:

一战是帝国主义国家为重新瓜分殖民地而发动的,是帝国主义国家政治经济发展不平衡的结果。

(3)从进程来看:

帝国主义各国为实现自己的战争目标而进行了长期且残酷的争夺,显示出一战的侵略性质。

(4)从结果来看:

战胜国对战败国进行瓜分和掠夺,巴黎和会便是战胜国之间的分赃会议。

问题探究: 如何解读漫画中的“友谊链”现象?

巴尔干半岛曾先后落入奥斯曼和奥匈帝国的统治之下,在反对这两个帝国的斗争中,塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚等先后独立。20世纪初,塞尔维亚在沙皇俄国支持下致力将塞尔维亚血统的各个民族统一起来,奥匈帝国对此极为恐惧和仇视,在德国支持下于1908年宣布正式吞并波斯尼亚和黑塞哥维那,挑起了波斯尼亚危机。

——摘编自王斯德《世界通史》

知识拓展: 一战的性质

是列强重新瓜分世界、争夺世界霸权的帝国主义之战。各国侵略目标:

1.德国:争夺世界霸权,摧毁英国海上霸权,夺取英法殖民地;

2.英国:保住世界霸主地位,打败德国,瓜分其殖民地,肢解土耳其帝国;

3.奥匈帝国:奴役巴尔干,使塞尔维亚沦为附属国;

4.俄国:摧毁德奥在土耳其和巴尔干的势力,确立自己的统治;

5.日本:夺取德国在太平洋上的属地和德国在山东的权益;

6.意大利:瓜分北非沿岸和阿尔巴尼亚,在地中海地区建立霸权;

7.美国:捞取战利品,夺取世界霸权。

知识拓展: 塞尔维亚和奥匈帝国的冲突,如何演变为世界大战?

1.地区性战争:7月28日 奥匈帝国向塞尔维亚宣战

2.欧洲战争:8月1日德国对俄宣战;8月3日德国向法国宣战;8月4日英、法向德国宣战;8天后对奥匈帝国宣战;8月6日奥匈帝国对俄宣战;8月10日法国对奥匈帝国宣战

3.世界大战:日本、美国、中国等33国先后参战

二、第一次世界大战(1914.7.28-1918.11.11)

(一)全面爆发:1914年7月28日,奥匈帝国对塞尔维亚宣战,此后德、俄、法、英相继参战。

(二)欧洲的三条战线:战争处于胶着状态,但战争主动权逐渐转到协约国手中

西线:英、法、比军队对抗德军(决定性)。

东线:俄军对阵德、奥匈联军;

南线:奥军与俄军及塞尔维亚军队争斗;

意大利与奥匈交战。

西线:

英法VS德

决定性战场

东线:

俄VS德奥

南线:

俄&塞VS奥

施里芬计划

英国外交大臣爱德华·格雷在1914年向下院保证:“如果我们参战,我们所遭受的伤亡会很少,甚至比我们不参战也多不了多少。”

目标:6周内击败法国。随后去打败俄国,力争2—3个月结束战争。“叶落之前你们就能返回故乡”。——德皇威廉二世

然而战争的进程完全走向大国决策者的愿望和主观意志的反面:他们抱着短期取胜的侥幸心理,却形成了长期阵地战的僵局;他们原以为是单纯的军事较量,却变成了倾注全部国力的长期消耗的总体战。

——徐蓝《国际史视野下的第一次世界大战研究》

(三)三个阶段:

1.第一阶段:进攻阶段

(1)时间:1914

(2)战线:①西线:施里芬计划,马恩河战役(标志德国“速决战”破产,陷入两线作战)

②其它:对德宣战的日本占领中国山东;1915年提出“二十一条”

2.第二阶段:僵持阶段

(1)时间:1915年-1916年

(2)战线:①东线南线(1915年):意大利倒戈;德奥取得胜利,但未能摆脱两线作战的困境

②西线(1916年):凡尔登战役(破坏性最大“凡尔登绞肉机”、飞机、毒气);索姆河战役(规模最大、首现机枪和坦克);日德兰海战(德国未能突破英国的海上封锁)

3.第三阶段:决胜阶段

(1)时间:1917年-1918年

(2)战线:①1917年:美国和中国(北洋政府)参战

②1918年:俄国(十月革命后)退出战争;1918同盟国投降

西线:英法VS德

马恩河战役

东线:俄VS德奥

南线:奥VS俄塞

凡尔登战役

索姆河战役

日德兰海战

萨拉热窝

巩固政权;鼓舞欧洲反战运动

希望在战后收回山东主权

争夺世界霸权(根本)

规模最大的海战,战后英国仍掌握制海权

一战中规模最大和最惨烈的战役英军首次使用坦克;双方伤亡130万人,“索姆河地狱”

最长的消耗战;伤亡70多万;“凡尔登绞肉机”

最具决定意义、一战的转折点

问题思考: 根据表格和图片概括第一次世界大战的特点

战争历时 4年零3个多月

参战国家 33个

战争范围 14个国家的400万平方千米以上土地

卷入人口 超过15亿

参战人员 7000多万

伤亡人员 3000多万,另有1000万人因饥饿和瘟疫死去

经济损失 3400多亿美元

特点:时间长、范围广、规模大、破坏强、高新科技广泛应用。

历史纵横: 一战中的华工

1917年,中国用“以工代战”的形式,站在协约国一方参加战争。中国参战的意图在于战后收回日本攫取的山东主权。十几万中国劳工在欧洲战场从事各种艰苦工作,他们的技术、高效以及勇敢,常常得到协约国官兵的称赞。在协约国一方,中国派出的劳工数量最多,在欧洲的时间也最长。约有3000名华工在这次战争中献出了生命。在法国南部,有一个华工墓地,墓碑上大都有“勇往直前”“鞠躬尽瘁”“虽死犹生”“流芳百世”等字样,默默记录着华工对协约国的胜利作出的贡献。

为收回日本攫取的山东主权,北洋政府用“以工代战”的形式,站在协约国一方参加战争,为协约国胜利作出了重要贡献。

历史纵横: 一战中的华工

1917年,中国用“以工代战”的形式(输出劳工和原料),站在协约国一方参加战争。中国参战的意图在于战后收回日本攫取的山东主权。十几万中国劳工在欧洲战场从事各种艰苦工作,为协约国的胜利作出贡献,约有3000名华工在这次战争中献出了生命。法国“诺莱特”华工墓园记录着华工在一战中的牺牲。

中国参加一战:

1.目的:为争取国际地位,抵制日本在华势力的发展。

2.概况:

(1)1917年8月14日,中国向德、奥两国宣战,中国用“以工代战”的形式加入协约国一方参战。

(2)劳工承担运送军火、护送伤员、挖战壕等工作

3.影响:①收回德、奥在天津、汉口的租界,撤销两国领事裁判权。②十几万名中国劳工远渡重洋前往欧洲前线。中国劳工的巨

一战对中国的影响:

1.政治:美日加紧争夺中国;以工代战;引发五四爱国运动;

2.经济:一战期间,民族资本主义短暂的春天;一战后,萧条下去

3.思想:促进马克思主义在中国的传播;部分知识分子开始反思西方资本主义

3.外交:促使外交政策从消极走向积极

梁士诒提出了“以工代兵”的政策

综合探究: 依据材料并结合所学,分析美国从中立到参战的原因及影响。

材料一 大战开始时,美国宣布中立。……美国利用“中立”地位同交战各国大做生意,仅向协约国就提供了约200亿美元的物资和贷款。……当时交战双方都已筋疲力尽,为参与战后分赃和争夺霸权,此时参战正是好时机。于是便利用德国无限制潜艇战攻击了美国商船为理由,在维护公海航行自由的旗帜下,于2月3日宣布对德断交,4月6日对德宣战。 ——刘宗绪主编《世界近代史》

材料二 美国总统威尔逊在美国参加一战的演说中说:“我们现在接受这种敌对国的挑战……没有任何自私的目的可追求。……我们只是人类权利的一个捍卫者。当这种权利已经得到了保障,而各国的信义和自由可以保障这些权利时,我们就如愿足矣。”

原因:1.经济利益:德国与美国在拉美的矛盾不断加剧;一战爆发后,美国同协约国的贸易激增,美国还供给协约国各种物资和贷款,同协约国的利益紧密地连在一起。

2.政治要求:参战前的“中立”,是为了捞取战利品,等待参战的最佳时机。

3.战争准备:大战开始时,美国尚未作好战争准备,国内人民反战情绪浓厚。

4.国际形势:俄国二月革命对协约国不利;双方精疲力竭,难以为继

5.政治目的:攫取战后世界霸权。

影响:1.在军事上、财政上对协约国直接援助,加速了同盟国的失败;

2.影响了许多其他“中立”国家,壮大了协约国阵营,一战进入全球规模阶段。

(四)一战的影响:

1.人类灾难:给全人类带来了深重灾难,造成巨大的人力、财力、物力损失;

2.列强实力变化:削弱了帝国主义和殖民主义,动摇了欧洲的世界优势地位,促进了殖民地半殖民地国家的民族觉醒。

3.国际格局:美国和日本崛起,开始改变以欧洲为中心的国际格局,形成国际新秩序--凡尔赛—华盛顿体系建立。

4.历史进程:俄国十月革命的胜利,促使一个新型的社会主义国家出现,改变了人类历史发展的进程;

5.民族解放:促进了殖民地半殖民地人民的觉醒;

战争中被摧毁的房子

战争中战死的士兵

印度非暴力不合作运动

中国五四运动

列宁宣布苏维埃政权成立

材料一 第一次世界大战历时4年零3个多月,直接或间接卷入战争的国家达33个,造成1000万人死亡,2000万人受伤,战火影响的人口达15亿之多,约占当时世界人口的2/3,直接经济损失达2700亿美元。

材料二 大战结束时,全世界进出口总额减少了40%,而美国却猛烈扩大。到1919年,协约国欠美国债务约100亿美元。世界黄金储备40%在美国手中。日本趁火打劫……基本上工业国和债权国。英国的对外贸易联系破坏了……沿着盛及而衰的下坡路跌落下去。法国被德军占领了经济发达的10个省,工农业生产损失严重。沙皇俄国永远从帝国主义列强的名单中勾销了。德国战败,削弱比英法更甚,陷入经济困境。

6.思想观念:改变了人们的观念,战后反对战争、要求和平的运动日益高涨;

7.科技方面:一战成为新技术发展和应用的催化剂,客观上促进了科技的进步,开创现代化战争的先河;

8.对女性:女性参战社会地位一定程度提高,战后女权运动兴起。

9.构建新的国际秩序,凡尔赛—华盛顿体系。

雷马克小说《西线无战事》

海明威小说《永别了武器》

材料三 第一次世界大战进一步促进了殖民地半殖民地民族解放运动的发展。战争期间,帝国主义宗主国忙于互相撕杀,暂时放松了对殖民地半殖民地的控制,它们的民族工业得以乘隙发展,民族资产阶级和无产阶级的队伍也随之壮大起来,成为反对帝国主义的重要的政治力量和社会力量。

材料四 1916年英国宣布征兵后,有16500人拒绝服兵役……前线士兵中也有高昂的反战情绪。1917年5月底,法国西线士兵的哗变扩大,3万多名法国士兵离开战壕,回到后方,……尽管哗变被残酷镇压,但还是不断扩大。

材料五 一战前,发明不久的飞艇、飞机等在战争中受到重视,一战后很快向民用方面推广。一战中汽车的机动性被人们重视,逐渐代替马车成为陆上主要交通工具。战争还推动了化工技术的发展及生产流程和管理的不断改进。

问题思考: 漫画表达了什么历史信息?对后续历史发展有什么影响?

战后的美国已成为世界上最大的债权国和最大的资本输出国。

美国的贷款有利于德国与英、法等国经济的恢复与发展。

协约国将削弱德国的政策变为复兴德国的政策,逐渐调整凡尔赛体系。

综合探究: 战后帝国主义力量对比的变化

①摧毁四大帝国:德、俄、奥斯曼、奥匈

②欧洲相对衰落:削弱英法意三强,世界中心地位动摇

③美日崛起:美日力量壮大

④最大特点是英国的衰落和美国实力的膨胀

三、一战后的国际秩序

(一)国际秩序:是指在一定世界格局基础上形成的国际行为规则和相应的保障机制,通常包括国际规则、国际协议、国际惯例和国际组织等。

(二)凡尔赛-华盛顿会议:

1.确立:一战结束后,战胜国在1919年和1921—1922年分别召开了巴黎和会与华盛顿会议,与会各国缔结了以《凡尔赛条约》和《九国公约》为代表的一系列国际条约,在全球范围内建立了帝国主义的国际新秩序。

2.实质:是一战后帝国主义重新瓜分世界,奴役殖民地半殖民地的体系。

3.主要内容:(1)巴黎和会:凡尔赛体系

①召开:1919年1月18日—6月28日在法国巴黎凡赛宫。参与国共27国(不包战败国和苏俄);

操纵者:美国总统-威尔逊;英国首相-劳合 乔治;法国总理-克里孟梭

大国兴起,起于经济和科技发达,以及随之而来的军事强盛和对外征战扩张。大国之衰,衰于于国际生产力重心转移,过度侵略扩张并造成经济和科技相对衰退落后。——保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

历史解释: 国际秩序与国际秩序

国际秩序:是指在一定世界格局基础上形成的国际行为规则和相应的保障机制,通常包括国际规则、国际协议、国际惯例和国际组织等。国际秩序的决定性因素是国家利益和国家实力。

国际格局:是指在国际舞台上的主要政治力量从自身的利益出发,在一定历史时期内相互制约所形成的一种稳定的国际关系结构,包括政治格局、经济格局、军事格局等。

综合探究: 战争的结果——不论是哪一方获胜亦或是两败俱伤,都会带来权力平衡的改变,也自然会有新的权力主体填补空白,建立新的平衡。

美国总统伍德罗·威尔逊,博学多才,工于辞令,人称“百灵鸟”。主张凭借强大的经济实力,主张重建世界秩序。

英国首相劳合·乔治,老谋深算、精明干练、语言犀利。被称为“狐狸”。主张削弱德国,剥夺其殖民地,让其支付战争赔款,反对过分削弱德国,维护欧洲均势。

法国总理克里孟梭,外号“老虎”。主张最大限度削弱德国,收回阿尔萨斯和洛林,索取尽可能多的赔款以重建欧洲大陆霸权。

日本代表牧野伸显,对涉及东亚问题争吵不休,毫不相让,对欧洲事务漠不关心被称为“沉默的小伙伴”。要求合法占领原德国太平洋诸岛和中国山东的权利。

《凡尔赛和约》签订后,法国巴黎的人民手挽手走在大街上游行庆祝。

德国复仇主义者喊出了“打倒《凡尔赛条约》”的口号

②内容:通过了对德《凡尔赛和约》及对奥、保、匈、土等国签订了一系列和约。

A.德国及其盟国承担战争责任,向战胜国割地赔款,裁减 军备;

B.德国的海外殖民地被战胜国瓜分,德国在山东的权益移交日本;

C.承认波兰复国,承认捷克斯洛伐克和南斯拉夫等国家独立;

D.建立国际联盟。

③实质:是战胜国建立的以欧洲为主的国际关系新秩序。

④影响:确立了帝国主义在欧洲、西亚、北非的统治秩序;暂时缓和了帝国主义之间的矛盾,有利于资本主义相对稳定的发展;宰割德国种下了德国民族复仇的种子。

德国及盟国

承担战争罪责,向战胜国割地赔款,裁军,海外殖民地被战胜国瓜分。

波兰、捷克斯洛伐、南斯拉夫

承认波兰复国,承认捷克斯洛伐克和南斯拉夫等国家独立。

美英等

限制美国、英国、日本等国的海军军备。

中国

中国收回山东主权,但日本保留了诸多特权。

列强

列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则。

凡尔赛体系

华盛顿体系

问题思考: 为什么说凡尔赛—华盛顿体系体现了强权政治的特征?

帝国主义本身就是非正义的战争;《凡尔赛条约》是战胜国单方面对战败国签订的条约;战败国认为是一个强制的和平;体系对中国山东主权进行了不公正处理。

英法为主导的战胜国对战败国缔结和约而确定的战后在欧洲、非洲和中东地区的国际关系新秩序。

在宰割中国、抑制英日的基础上,确立了美国主导的在亚太地区的国际关系新秩序。

(三)华盛顿会议:华盛顿体系

1.召开:1921.11.12-1922.2.6在美国华盛顿,

参会国有美、英、法、意、日、比、荷、葡和中国共9个国家。

2.目的:解决《凡尔赛和约》未能解决的彼此间关于海军力量

对比,以及在远东太平洋地区特别是在中国的利益冲突。

3.内容:签订《四国条约》《五国条约》和《九国公约》。

主要内容:①限制美国、英国、日本等国的海军军备。

②中国收回山东主权,但日本保留了诸多特权。

③列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则。

4.影响:确立列强在亚洲、太平洋地区的秩序。

①美国:抑制了日本,取得与英相等的军事地位;

②英国:两强标准一样,丧失海上优势;

③日本:海军扩张受到抑制;

④中国:打破了日本独霸中国的局面,使中国重新恢复到帝国主义共同支配的局面;客观上维护了中国的领土完整。

5.实质:“华盛顿体系”在宰割中国、抑制英日基础上确立的以美国主导的帝国主义在亚太地区的国际关系新秩序。

6.结果:废除英日同盟的《四国条约》,限制海军军备的《五国海军条约》,关于中国“门户开放”的《九国条约》,以及中日解决山东问题的条约。

华盛顿会议(太平洋会议)

威斯特伐利亚体系(1648)

维也纳体系(1815)

凡尔赛—华盛顿体系(1922)

雅尔塔体系体系(1944)

多极化趋势(1991)

综合探究: 据材料并结合所学,概括凡尔赛—华盛顿体系的实质、特征及影响。

有人认为:“凡尔赛体系是人类历史上第一个世界性的国际和平体系。”

列宁曾说:“靠凡尔赛体系来维系的国际秩序是建立在火山上的。”

在1919年的《凡尔赛和约》签订后,英法联军统帅福煦将军说:“这不是和平,这是二十年的休战”。

(1)实质:一战后帝国主义在宰割战败国和利益再分配暂时平衡基础上以强权政治原则建立的新秩序。

(2)特征:①仍以欧洲,尤其以英法为中心;②不牢固性和脆弱性:这一体系建立在对战败国的掠夺和重新分割殖民地的基础上,稳定只是相对的、暂时的;③反动性:以“委任统治”的形式瓜分德国的海外殖民地;④不全面性:把苏俄排斥在外;还有德国。

(3)影响:进步性:①暂时调整了帝国主义国家在欧洲、亚洲和太平洋地区的关系,缓和了它们之间的矛盾,使世界从此走向相对稳定;

②通过国际会议的外交斗争调解国际关系比军事对抗方式是一大进步。

③改变了欧亚政治格局,促使相对稳定的国际关系出现,有利于20世纪20年代资本主义经济的繁荣。④承认民族自决原则,改变了欧洲和中东的政治格局,出现了一系列欧洲新兴民族国家。

局限性:它是建立在宰割战败国和殖民地半殖民地人民的基础之上的,具有鲜明的帝国主义特征(反动性和非正义性),未能根除矛盾,无法长久地维持世界和平,为新的世界大战的爆发埋下了隐患(二战)

漫画1(作于“一战”后期)代表和平的天使坐在路中央,然而两旁建筑物中的士兵并无与之亲近的意愿。

漫画2:(作于1921年)英法意美日化作“五头巨兽”贪婪地吞噬德国的内脏。

隐含四大矛盾:①宰割战败国(战胜国与战败国的矛盾);②分赃不均(战胜国之间的矛盾);③奴役弱小民族(帝国主义与殖民地半殖民地国家的矛盾);敌视社会主义(帝国主义与苏联的矛盾)

(四)国际联盟的建立(1920年1月10日):

1.背景:①美国威尔逊“十四点原则”:企图利用国联,领导世界(称霸世界);

②顺应了20世纪初世界整体化趋势;

③一战后人民渴望和平的潮流。

2.性质:凡尔赛-华盛顿体系的重要组成部分第一个由主权国家组成的世界性国际组织。

3.宗旨:促进国际合作和实现世界和平与安全

4.制度:全体一致原则。(效率低下;行动受限)

5.原则:对战败国殖民地的“委任统治制度”

6.作用:①开创国际合作新形式,为后来的国际组织提供经验教训。

②国联形成决议的“全体一致”原则,使其失去了对侵略行为采取任何有效行动的可能性,无法阻止战争发生。(九一八事变)

③英法将国联作为维护自己既得利益、操纵国际事务的工具。

④美苏未加入,严重削弱了国联的权威性。

1920年成立国际联盟—战后国际政治秩序

讽刺漫画:美国的缺席

认识:委任统治并未真正考虑统治地区和人民的感受,实际上相当于对当地的殖民统治。

缺乏稳定而有力的支持

问题思考: 如何认识国联的委任统治制度?

委任统治制度是第一次世界大战结束后战胜国所建立的通过国际联盟对战败国的海外殖民地进行再分割和统治的一种制度,其目的是谋求国际化地解决殖民地统治问题,即在国际联盟监管下、按照国际法貌似公正地解决列强纠纷以避免更大的国际冲突,这是帝国主义国家维护殖民统治的一种新形式。这种形式取代了过去那种由几个帝国主义国家私下瓜分、直接兼并殖民地的形式,而对殖民地来说,不过是“才离狼窝,又入虎口”,并无积极意义。

综合探究: 依据材料并结合所学,如何评价国际联盟的成立。

第一条:国际联盟之创始成员国,应以本盟约附件之各签字国,及附件内所列愿意无条件加入本盟约之各国为限。

第八条:联盟会员国承允为维持和平起见,必须缩减本国军备至适足保卫国家安全及共同履行国际义务的最少限度。

第十六条:规定成员国有义务对任何违反盟约进行战争的成员国采取行动,直至使用军事力量,并赋予行政院以开除这种成员国的权力。

第十七条:规定对非成员国适用盟约的和平解决争端程序。

第十八条:以后各条规定盟约优于其他条约的地位,委任统治制度,各种国际公益事业的处理与合作,以及各种国际事务机构的管理问题;

——《国际联盟盟约》

(1)积极:

①开创了国际合作的新形式,顺应了世界整体发展趋势;

②在维持国际和平与安全、恢复战后欧洲经济发展等方面发挥了一定的作用;

③为联合国等建立提供了经验教训。

(2)局限:

①苏联、美国未加入,缺乏普遍性和权威性;

②全体一致原则无法有效制止战争发生;

③成为英法维护自身利益、操纵国际事务的工具(实质);

④在制裁侵略、保卫世界和平方面没有发挥应有的作用。

威尔逊发表“十四点和平纲领”

国联总部:日内瓦万国宫

美国没参加原因:①美综合国力还不足;②受国内孤立主义思潮影响,国会拒绝批准;③英法阻挠,无法控制国联。

课堂小结

第一次世界大战与战后国际秩序

帝国主义与世界大战的酝酿

第一次世界大战

背景(原因、导火索)

性质(帝国主义之战)

主要战线(西、东、南)

西线|决定性、东线、南线

主要过程(三个阶段)进攻、僵持、决战

一战后的国际秩序

凡尔赛—华盛顿体系的形成与内容

第一次世界大战的影响

课堂演练

1.第一次世界大战期间,协约国联军总司令法国元帅福煦称赞华工“是第一流的工人,也是出色士兵的材料。他们在现代炮火下,可以忍受任何艰难,保质保量地完成各种任务”。材料主要说明了( )

A.赴法华工的表现大大提高了中国的国际地位

B.赴法华工为协约国赢得战争胜利作出了贡献

C.中国的参战是协约国赢得战争的主要原因

D.中国参加了第一次世界大战并收回了一些主权和利益

B

2.—位法国观察家在1912年指出:“在过去两年里我们多少次地听到人们说, ‘战争要比这种永久的等待好!’在怀有这种愿望的时候,不存在悲伤,而是一种私底下的期望。”这反映了一战前欧洲( )

A.强烈的民族主义情绪 B.各国社会秩序稳定

C.人民对战争普遍向往 D.爱国主义传统深厚

3. “我要回家!我要回家!子弹嘘嘘,大炮隆隆,我不想再呆在这里……”一战后期英军中流行的这首歌在研究下列哪一问题时最有价值?( )

A.一战后期的反战情绪 B.新式武器的广泛使用

C.一战中各国伤亡情况 D.英国的民族主义情绪

A

A

4. 阅读下列材料,回答问题。

材料:从1904年开始,英国一直是德国最大的贸易伙伴,德国是英国第二大贸易伙伴。英国大量的过剩资本正好满足了德国公司的扩张需要,在当时40个国际制造业卡特尔中有22个是英德联合公司。在大战爆发前 4个月,英国《泰晤士报》刊登长文说:“所有的君主、政治家和国民都知道,一个集团反对另一个集团的战争将是一场无可估量的大灾难。这种认识带来的是一种责任感——就是有责任规范和约束那些最大胆、最不计后果的人。”

德国计划六个星期进驻巴黎。英国政治家宣布“战争将在圣诞节结束”。1916和1917年冬天,在整个欧洲,无论在战壕中还是在后方,处处都是悲观情绪。一场惊天动地的大风暴正在酝酿。但它会在哪里爆发呢?——摘编自[美]尼尔 福克纳《世界简史》等

(1)根据材料概括分析,一战前夕欧洲盛行“战争不可能爆发论”出现的主要原因。

世界经济连接为一体,作为矛盾主要双方的英德两国之间经济依赖程度很深(经济联系紧密是关键词);两大集团之间的战争将引发大灾难,人们相信这可以防止战争爆发(战争无可估量的大灾难是关键词)。

(2)一战结束后,战胜国通过缔结系列条约,在全球范围内建立了帝国主义的国际新秩序——凡尔赛—华盛顿体系。丘吉尔曾把凡尔赛体系称为“胜利者的蠢事”。结合所学知识,简要谈谈你对丘吉尔这一观点的理解。

丘吉尔的观点是正确的。因为凡尔赛体系是战胜国以强权政治原则建立的新秩序;是对战败国的掠夺;为新的国际冲突埋下了祸根。否定丘吉尔的观点。一战后通过签订一系列条约,建立了凡尔赛——华盛顿体系,暂时调整缓和了帝国主义国家之间的矛盾,维护了一段时间的和平,一战后建立的国联在维护世界和平与发展上也做了一些有益的尝试等。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体