浙教版科学 七下 2.4-2.6综合练习三(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学 七下 2.4-2.6综合练习三(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 853.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 09:23:37 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

浙教版科学七下对环境的察觉2.4-2.6综合练习(三)(含答案)

一、选择题

1.如图所示,在“探究平面镜成像规律”时,固定蜡烛甲,为确定其像的位置,下列操作正确的是( )

A.移动丙靠近乙 B.移动丙远离乙

C.移动乙靠近丙 D.移动乙远离丙

2.关于红外线、紫外线应用的下列说法中,符合事实的是( )

A.在光的色散区域,如果将温度计放在彩色光带的红光外侧,温度计的示数不会上升,因为红外

线是看不见的

人们模仿响尾蛇制成了一种光线制导导弹,导弹上的紫外装置可以引导导弹追踪热的目标,对

其进行有效攻击

C.照射适量的紫外线,有助于消毒灭菌,但是照射过量紫外线会使人皮肤变黑,诱发皮肤癌

D.各种光在真空、空气、水中的传播速度都相同

3.下列关于光现象的说法符合客观事实的是( )

A.池水看起来比实际浅,是因为光从水斜射入空气中时发生折射

B.岸边的树在水中的倒影,是由于光沿直线传播形成的

C.小孔成像时,所成实像的形状是由小孔的形状决定的

D.从汽车后视镜中看到的景物是由光的反射形成的实像

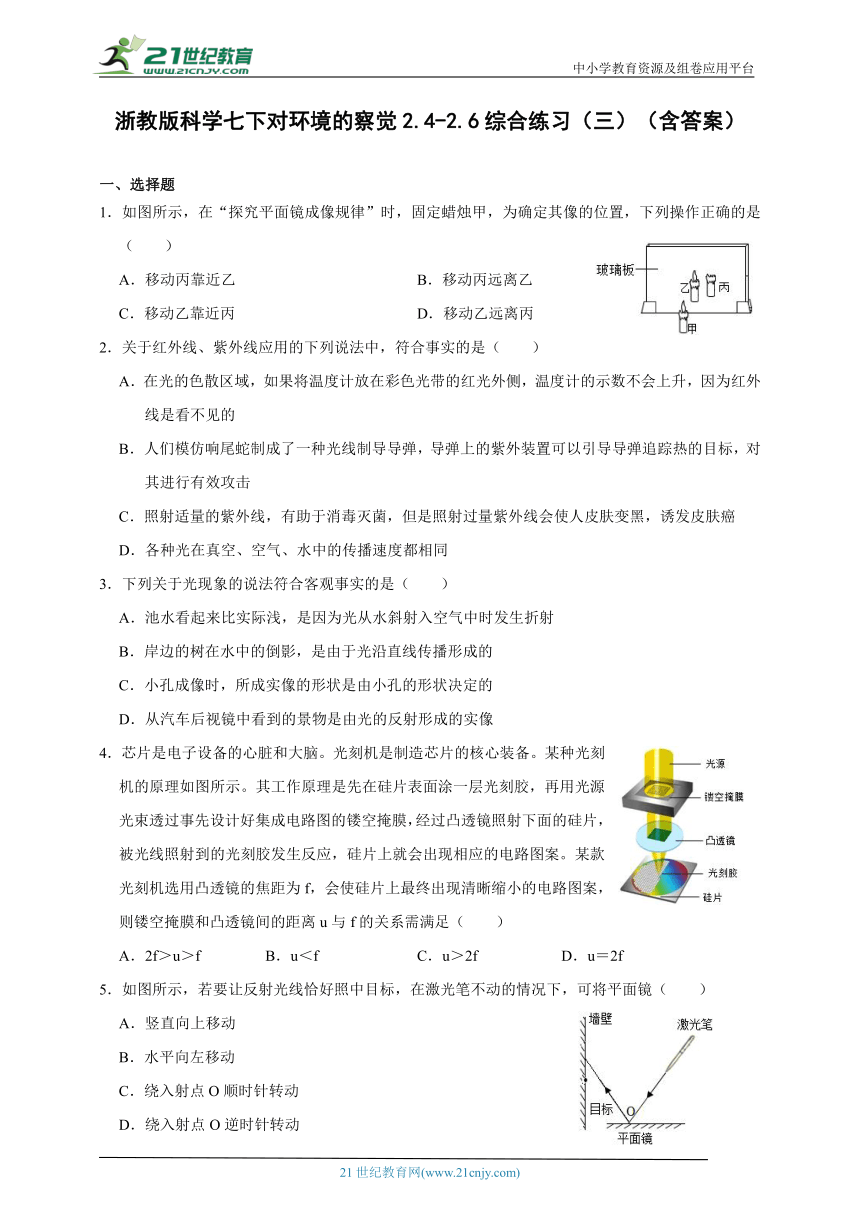

4.芯片是电子设备的心脏和大脑。光刻机是制造芯片的核心装备。某种光刻机的原理如图所示。其工作原理是先在硅片表面涂一层光刻胶,再用光源光束透过事先设计好集成电路图的镂空掩膜,经过凸透镜照射下面的硅片,被光线照射到的光刻胶发生反应,硅片上就会出现相应的电路图案。某款光刻机选用凸透镜的焦距为f,会使硅片上最终出现清晰缩小的电路图案,则镂空掩膜和凸透镜间的距离u与f的关系需满足( )

A.2f>u>f B.u<f C.u>2f D.u=2f

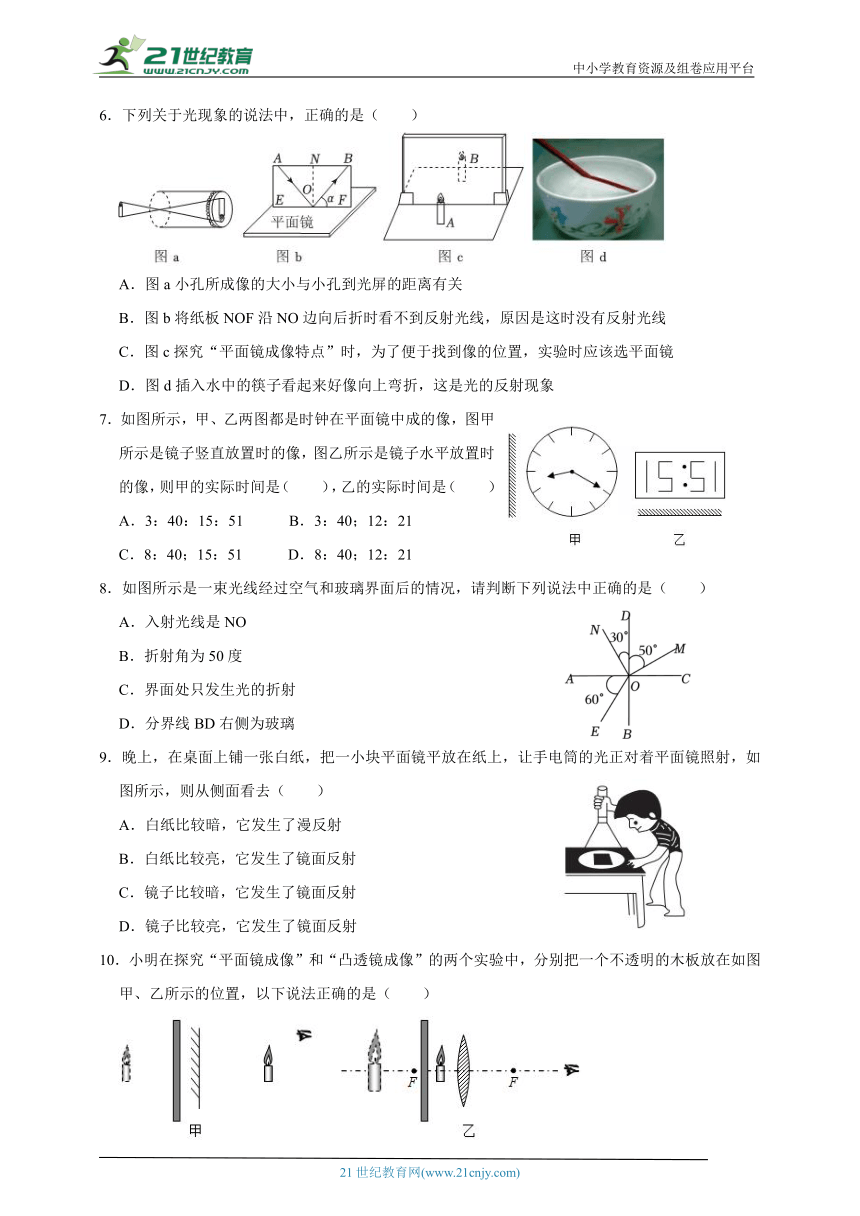

5.如图所示,若要让反射光线恰好照中目标,在激光笔不动的情况下,可将平面镜( )

A.竖直向上移动

B.水平向左移动

C.绕入射点O顺时针转动

D.绕入射点O逆时针转动

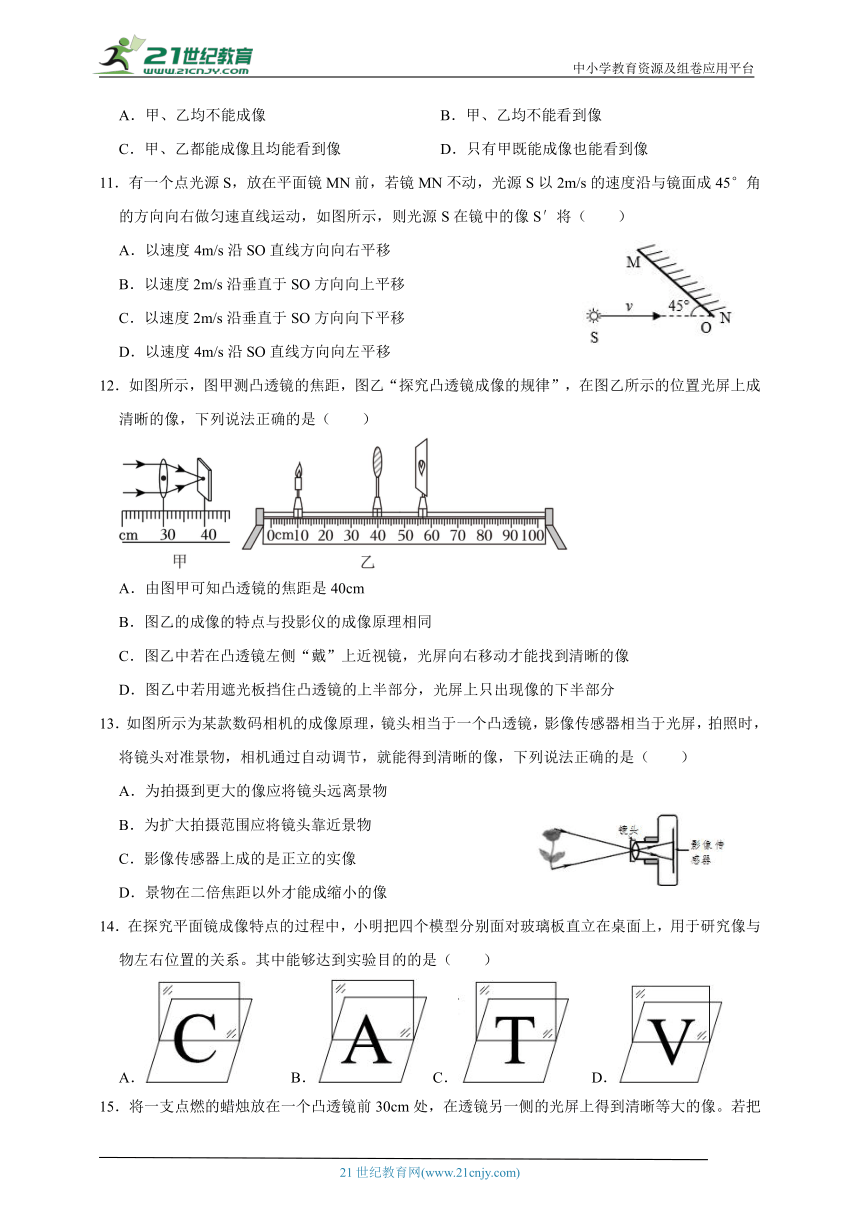

6.下列关于光现象的说法中,正确的是( )

A.图a小孔所成像的大小与小孔到光屏的距离有关

B.图b将纸板NOF沿NO边向后折时看不到反射光线,原因是这时没有反射光线

C.图c探究“平面镜成像特点”时,为了便于找到像的位置,实验时应该选平面镜

D.图d插入水中的筷子看起来好像向上弯折,这是光的反射现象

7.如图所示,甲、乙两图都是时钟在平面镜中成的像,图甲所示是镜子竖直放置时的像,图乙所示是镜子水平放置时的像,则甲的实际时间是( ),乙的实际时间是( )

A.3:40:15:51 B.3:40;12:21

C.8:40;15:51 D.8:40;12:21

8.如图所示是一束光线经过空气和玻璃界面后的情况,请判断下列说法中正确的是( )

A.入射光线是NO

B.折射角为50度

C.界面处只发生光的折射

D.分界线BD右侧为玻璃

9.晚上,在桌面上铺一张白纸,把一小块平面镜平放在纸上,让手电筒的光正对着平面镜照射,如图所示,则从侧面看去( )

A.白纸比较暗,它发生了漫反射

B.白纸比较亮,它发生了镜面反射

C.镜子比较暗,它发生了镜面反射

D.镜子比较亮,它发生了镜面反射

10.小明在探究“平面镜成像”和“凸透镜成像”的两个实验中,分别把一个不透明的木板放在如图甲、乙所示的位置,以下说法正确的是( )

A.甲、乙均不能成像 B.甲、乙均不能看到像

C.甲、乙都能成像且均能看到像 D.只有甲既能成像也能看到像

11.有一个点光源S,放在平面镜MN前,若镜MN不动,光源S以2m/s的速度沿与镜面成45°角的方向向右做匀速直线运动,如图所示,则光源S在镜中的像S′将( )

A.以速度4m/s沿SO直线方向向右平移

B.以速度2m/s沿垂直于SO方向向上平移

C.以速度2m/s沿垂直于SO方向向下平移

D.以速度4m/s沿SO直线方向向左平移

12.如图所示,图甲测凸透镜的焦距,图乙“探究凸透镜成像的规律”,在图乙所示的位置光屏上成清晰的像,下列说法正确的是( )

A.由图甲可知凸透镜的焦距是40cm

B.图乙的成像的特点与投影仪的成像原理相同

C.图乙中若在凸透镜左侧“戴”上近视镜,光屏向右移动才能找到清晰的像

D.图乙中若用遮光板挡住凸透镜的上半部分,光屏上只出现像的下半部分

13.如图所示为某款数码相机的成像原理,镜头相当于一个凸透镜,影像传感器相当于光屏,拍照时,将镜头对准景物,相机通过自动调节,就能得到清晰的像,下列说法正确的是( )

A.为拍摄到更大的像应将镜头远离景物

B.为扩大拍摄范围应将镜头靠近景物

C.影像传感器上成的是正立的实像

D.景物在二倍焦距以外才能成缩小的像

14.在探究平面镜成像特点的过程中,小明把四个模型分别面对玻璃板直立在桌面上,用于研究像与物左右位置的关系。其中能够达到实验目的的是( )

A. B. C. D.

15.将一支点燃的蜡烛放在一个凸透镜前30cm处,在透镜另一侧的光屏上得到清晰等大的像。若把蜡烛从原来的位置向此透镜方向移动20cm,则此时蜡烛经该透镜所成的像是( )

A.放大的虚像 B.等大的虚像 C.缩小的实像 D.缩小的虚像

二、填空题

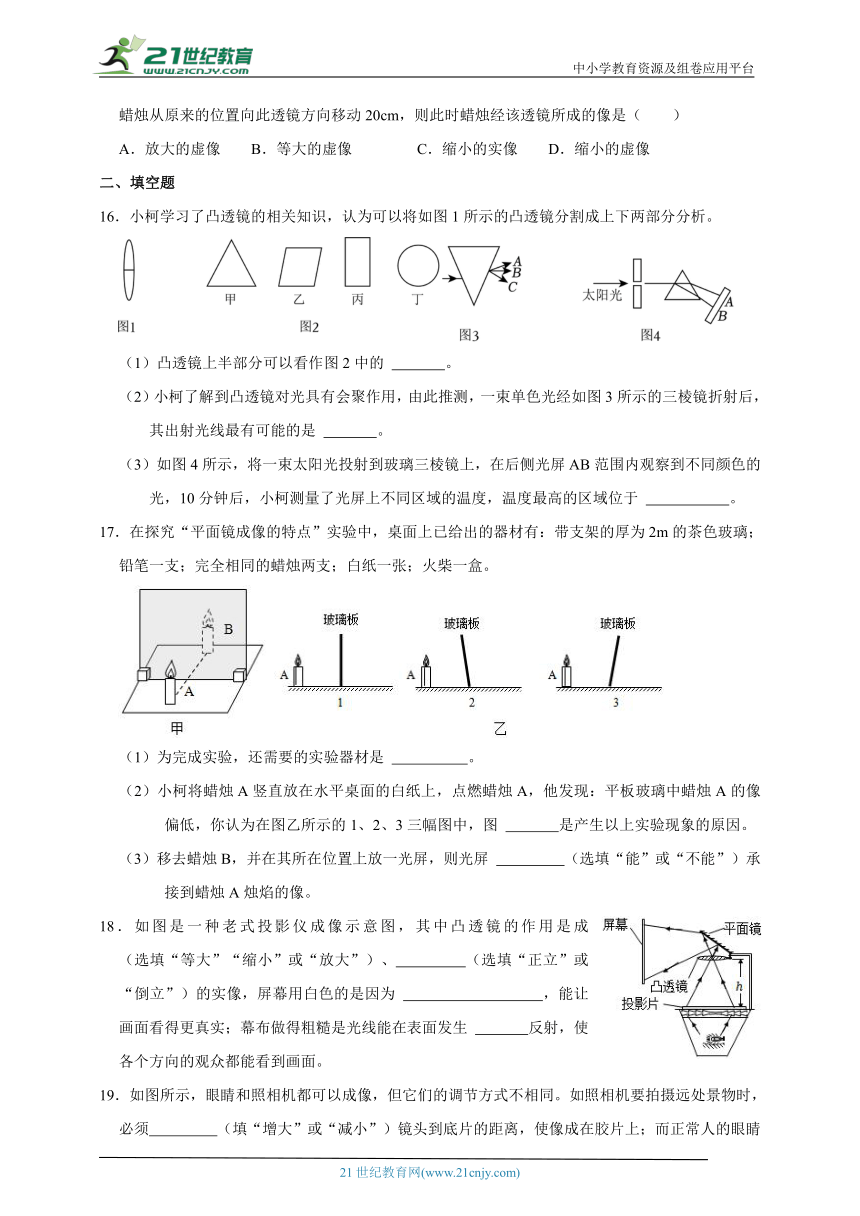

16.小柯学习了凸透镜的相关知识,认为可以将如图1所示的凸透镜分割成上下两部分分析。

(1)凸透镜上半部分可以看作图2中的 。

(2)小柯了解到凸透镜对光具有会聚作用,由此推测,一束单色光经如图3所示的三棱镜折射后,其出射光线最有可能的是 。

(3)如图4所示,将一束太阳光投射到玻璃三棱镜上,在后侧光屏AB范围内观察到不同颜色的光,10分钟后,小柯测量了光屏上不同区域的温度,温度最高的区域位于 。

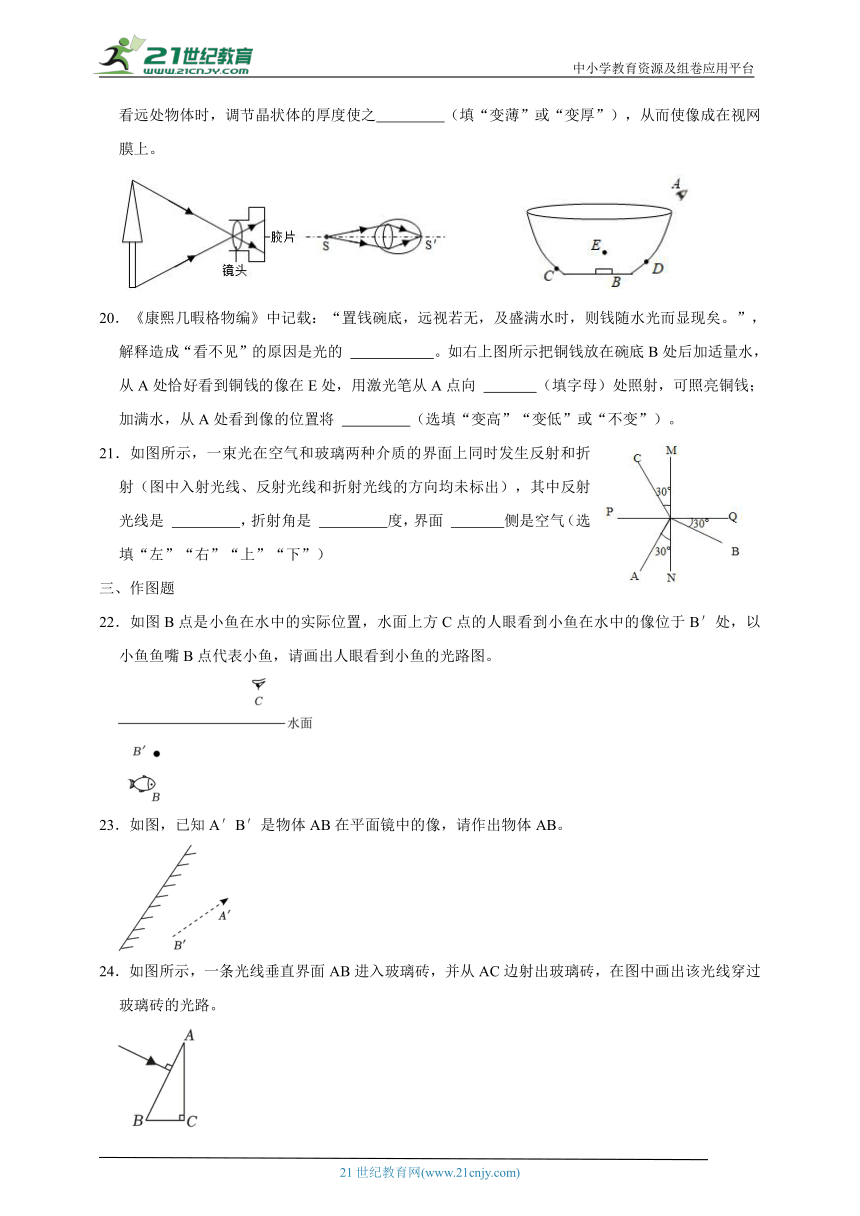

17.在探究“平面镜成像的特点”实验中,桌面上已给出的器材有:带支架的厚为2m的茶色玻璃;铅笔一支;完全相同的蜡烛两支;白纸一张;火柴一盒。

(1)为完成实验,还需要的实验器材是 。

(2)小柯将蜡烛A竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛A,他发现:平板玻璃中蜡烛A的像偏低,你认为在图乙所示的1、2、3三幅图中,图 是产生以上实验现象的原因。

(3)移去蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏 (选填“能”或“不能”)承接到蜡烛A烛焰的像。

18.如图是一种老式投影仪成像示意图,其中凸透镜的作用是成 (选填“等大”“缩小”或“放大”)、 (选填“正立”或“倒立”)的实像,屏幕用白色的是因为 ,能让画面看得更真实;幕布做得粗糙是光线能在表面发生 反射,使各个方向的观众都能看到画面。

19.如图所示,眼睛和照相机都可以成像,但它们的调节方式不相同。如照相机要拍摄远处景物时,必须 (填“增大”或“减小”)镜头到底片的距离,使像成在胶片上;而正常人的眼睛看远处物体时,调节晶状体的厚度使之 (填“变薄”或“变厚”),从而使像成在视网膜上。

20.《康熙几暇格物编》中记载:“置钱碗底,远视若无,及盛满水时,则钱随水光而显现矣。”,解释造成“看不见”的原因是光的 。如右上图所示把铜钱放在碗底B处后加适量水,从A处恰好看到铜钱的像在E处,用激光笔从A点向 (填字母)处照射,可照亮铜钱;加满水,从A处看到像的位置将 (选填“变高”“变低”或“不变”)。

21.如图所示,一束光在空气和玻璃两种介质的界面上同时发生反射和折射(图中入射光线、反射光线和折射光线的方向均未标出),其中反射光线是 ,折射角是 度,界面 侧是空气(选填“左”“右”“上”“下”)

三、作图题

22.如图B点是小鱼在水中的实际位置,水面上方C点的人眼看到小鱼在水中的像位于B′处,以小鱼鱼嘴B点代表小鱼,请画出人眼看到小鱼的光路图。

23.如图,已知A′B′是物体AB在平面镜中的像,请作出物体AB。

24.如图所示,一条光线垂直界面AB进入玻璃砖,并从AC边射出玻璃砖,在图中画出该光线穿过玻璃砖的光路。

四、探究题

25.某班同学利用蜡烛、凸透镜、光屏和光具座等器材(图甲)探究凸透镜成像规律。

(1)实验过程中,小组同学在光屏上看到了不同烛焰的像。他们不可能在光屏上看到的像有 。(用图乙中的字母表示)

(2)在探究过程中,出现了“像在光屏的最上方”的现象,可能的原因是:① ;② 。

(3)发现问题并解决后,部分小组的实验记录如表:

小组 实验序号 像的性质 物距u(cm) 像距v(cm)

A组 1 倒立、缩小的像 30 15

2 倒立、等大的像 20 20

B组 1 倒立、缩小的像 25 16.8

2 倒立,等大的像 20 20

C组 1 倒立、等大的像 20 21

2 倒立、放大的像 15 30

【交流】三组同学探究成等大实像规律时,A、B两组同学发现像距等于物距,C组同学则发现像距略大于物距。除了用刻度尺测量时会有误差,造成误差的另外一个主要原因是主观判断 时会出现偏差。

26.老年人“老花”后需佩戴老花镜进行矫正。随着老花进一步加剧,看不同距离时需佩戴不同度数的老花镜,使用并不方便。双光老花镜(如图甲)是利用一副眼镜上下部分镜片度数不同,同时解决看远处和看近处的问题。小明想比较镜片上半部分和下半部分的镜片度数大小,查阅了资料,并进行了模拟实验。

双光老花镜上下部分均为凸透镜,凸透镜眼镜的度数越高,焦距越小。

水透镜可通过注水或者抽水改变焦距大小。

【模拟实验】

步骤1:调整蜡烛烛焰中心、水透镜光心、光屏中心三者位于同一高度;

步骤2:将水透镜固定在光具座上80厘米处,光屏固定在90厘米处,移动蜡烛,直到光屏上出现清晰的像(如图乙),记录此时物距,并测出此时水透镜焦距;

步骤3:保证水透镜和光屏位置不变,移动蜡烛到50厘米处,通过抽注水,直到光屏上出现清晰的像,再测出此时水透镜焦距;

步骤4:多次改变蜡烛位置,重复上述实验,记录数据如下表。

实验序号 像距/厘米 物距/厘米 焦距/厘米

1 10 10 5

2 10 30 7.5

3 10 40 8

(1)第2次实验中观察到的像的特征为 。(写出两点)

(2)测量透镜焦距有多种方法,请写出其中一种。 。

(3)结合实验数据,比较双光老花镜上下部分的度数大小并说明判断依据。

。

27.在“探究凸透镜成像的规律”的实验中,如图所示,小明用高为4cm的发光体(由发光二极管组成)作为物体,把凸透镜固定在光具座50cm刻度线处不动,如表是小明记录的凸透镜成实像时的部分实验数据(数据记录时取整数):

实验次数 物距/cm 像距/cm 像高/cm

1 30 15 2

2 20 4

3 15 8

(1)分析表中数据可知,实验中所用凸透镜的焦距为 cm;

(2)当光屏上出现清晰实像时,小明取下自己戴的眼镜放于物体和凸透镜之间,光屏上的像变模糊了,将光屏向右移动,光屏上再次出现清晰的像,则所加镜片可以矫正 (选填“近视”或“远视”)的视力缺陷;

(3)在第3次实验时,像距为 cm时,光屏上会再次出现清晰的像。此时,如果小明不小心用手指挡住了凸透镜的上半部分,此时光屏上的成像情况是 。

A.成像不完整,像的上半部分缺失; B.成像完整,像的亮度不变;

C.成像不完整,像的下半部分缺失; D.成像完整,像的亮度降低;

28.如图甲是用凸透镜、蜡烛、光屏等器具模拟人体眼球成像原理的实验装置。图乙是三线平行激光笔,三条光线均能同时通过图甲中的凸透镜,且现象明显。图丙是眼球模型,晶状体相当于焦距可以调节的凸透镜,当人从看清近处物体渐渐转为看清远处物体时,晶状体凸度渐渐变小,折光能力渐渐变小。视网膜相当于光屏。

(1)实验时,烛焰中心、凸透镜中心、光屏中心要处于 。

(2)用图乙中三线平行激光笔替代蜡烛,可以测出该凸透镜的焦距。请写出测定的方法或思路。 。

(3)当实验中蜡烛从两倍焦距外逐步靠近凸透镜时,为模拟眼球看清物体的成像原理,此时应该进行的操作是 。

A.更换焦距更大的凸透镜 B.更换焦距更小的凸透镜

C.将光屏向右移动一段距离 D.将光屏向左移动一段距离

答案

1.解:“探究平面镜成像规律”时,由图可知,为了确定其像的位置,需要将丙靠近乙,当丙与乙完全重合时,丙的位置就是像的位置。

故选:A。

2.解:A、红外线具有热效应,处于其中的物体温度会升高,因此把温度计放在色散光带红光的外侧,发现其示数变大,表明该处存在人眼看不见的红外线,故A错误;

B、敌机尾部高温气流辐射的光是红外线,导弹可以感知敌机尾部高温气流辐射红外线,对其跟踪并进行有效的攻击,故B错误;

C、适当的紫外线照射可以合成维生素D;过量的紫外线对人体造成伤害轻则使皮肤糙,重则引起皮肤癌,故C正确;

D、光在不同介质中的传播速度是不同的,真空中光速最大,是3.0×108m/s,在空气中比这个速度略小,光在其他介质中的传播速度比在真空中的速度小,故D错误。

故选:C。

3.解:A、池底的光线由水中斜射到空气中时,在水面上发生折射,折射角大于入射角,折射光线进入人眼,人眼会逆着折射光线的方向看去,就会觉得池底变浅了,故A正确;

B、湖岸边的树在湖水中形成“倒影”,是树发出的光在湖面上发生了反射现象,形成树的虚像,故B错误;

C、小孔成像时,像的形状与小孔的形状没有关系,故C错误;

D、从汽车后视镜中看到的景物是光的反射形成的虚像,故D错误。

故选:A。

4.解:根据凸透镜成像规律分析,出现清晰缩小的电路图案时,则镂空掩膜和凸透镜间的距离u与f的关系需满足u>2f,故C正确,ABD错误。

故选:C。

5.解:A、将平面镜竖直向上移动一段距离,则入射光线方向不变,入射点向右移动,则反射光线也向右移动,光斑会向上移动,不能照中目标,故A不符合题意;

B、将平面镜水平向左移动一段距离,入射光线不变,则反射光线也不会改变,不能照中目标,故B不符合题意;

C、绕入射点顺时针转动,入射角变小,则反射角也变小,反射光线向上移动,不能照中目标,故C不符合题意;

D、绕入射点逆时针转动,入射角变大,则反射角也变大,反射光线向下移动,能照中目标,故D符合题意。

故选:D。

6.解:A、小孔成像的原理的光沿直线传播,其所成的像大小与小孔到光屏距离有关,小孔与光屏越远,像越大,故A正确;

B、图b将纸板NOF沿NO边向后折时看不到反射光线,反射光线仍然存在,纸板的作用的将光线显示出来,故B错误;

C、究“平面镜成像特点”时,为了便于找到像的位置,实验时应该选玻璃,用大小相同的蜡烛放到像的位置,这样的话就可以观察到像的大小与物体大小关系,故C错误;

D、图d插入水中的筷子看起来好像向上弯折,是因为光从水中进入空气中发生折射,折射角大于入射角,故D错误;

故选:A。

7.解:在平面镜中的像与现实中的事物恰好关于镜面对称。由图甲分析可得题中所给的8:20与3:40成轴对称,所以它的实际时间应是3:40;由图乙分析可得题中所给的15:51与12:21成轴对称,所以它的实际时间应是12:21。

故选:B。

8.解:根据图片可知,∠AOE=∠AON,根据光的反射定律可知,它们为入射角和反射角,AC为法线,则OM肯定就是折射光线;

A、根据“折射光线和入射光线分居法线两侧”可知,EO为入射光线,ON为反射光线,故A错误;

B、折射角为折射光线与法线之间的夹角,折射角为∠MOC=90°﹣50°=40°,故B错误;

C、光在界面上同时发生了折射和反射,故C错误;

D、入射角∠AON=60°,大于折射角,则界面左侧为空气,右侧为玻璃,故D正确。

故选:D。

9.解:镜子表面光滑,发生镜面反射,垂直照射的手电筒的光,反射后几乎还是向上的,人眼在侧面看,几乎接收不到镜子的反射光线,所以镜子比较暗;

白纸表面粗糙,发生漫反射,手电筒的光反射后,各个方向都有,人眼在侧面看,白纸的反射光线进入人眼的较多,人感觉更亮,故C正确。

故选:C。

10.解:平面镜所成的像是虚像;由图可知,蜡烛在凸透镜的一倍焦距以内,成正立、放大的虚像;因为虚像是光的反射延长线相交得到的,光屏不能承接虚像,因此凸透镜和平面镜所成的虚像都不能呈现在光屏上,所以在图中甲、乙两处放置木板都对看到虚像不产生影响,所以烛焰的像不会发生变化。

故选:C。

11.解:根据平面镜成像特点作出光源S在平面镜中成的像,如图所示。因为光源S以2 m/s的速度沿与镜面成45°角的方向向右做匀速直线运动,所以像点S'也以2 m/s的速度沿着S'O向下运动。∠SOM=∠S'OM=45°,所以S'O与SO互相垂直。

故选:C。

12.解:A、根据甲图可以知道f=40.0cm﹣30.0cm=10.0cm,故A错误;

B、根据乙图u>2f,应用应该是照相机,故B错误;

C、戴上近视眼镜(凹透镜)对光有发散作用,所以像会成在后面,故应将光屏向右移动。故C正确;

D、挡住了透镜上半部分,光能通过下半部分会聚成像,只是光线变少了能成一个变暗的完整的像,故D错误。

故选:C。

13.解:(1)照相机的镜头相当于一个凸透镜,用照相机给景物照相时,景物离镜头的距离u和镜头焦距f的关系是u>2f。在胶片上成的是一个倒立、缩小的实像。故C错误,D正确;

(2)凸透镜成实像时,物近像远像变大。因此为拍摄到更大的像应将镜头靠近景物,为扩大拍摄范围应将镜头远离景物,故AB错误。

故选:D。

14.解:由图可知,四个模型分别为C、A、T、V,从模型上看,只有C左右不同,而A、T、V,左右相同,所以当小明把四个模型分别面对玻璃板直立在桌面上,用模型A、T、V不能达到实验目的,只有C左右不同,所以能够达到实验目的。

故选:A。

15.解:将点燃的蜡烛放在凸透镜前30cm处,在透镜另一侧的光屏上得到烛焰清晰等大的像。

所以30cm=2f,则f=15cm。

若把蜡烛从原来的位置向靠近透镜方向移动20cm,则物距为30cm﹣20cm=10cm。

物距小于焦距,所以此时成放大、正立的虚像。

故选:A。

16.解:(1)凸透镜的中间厚、边缘薄,如果将其分解开,上下两端都类似于三棱镜,所以凸透镜上半部分可以看作图2中的甲;

(2)凸透镜对光具有会聚作用,平行于主光轴的光线会向主光轴偏折,即光线会向凸透镜较厚的一侧偏折,因此,一束单色光经图3中的三棱镜折射后,其出射光线最有可能的是A;

(3)图4中,太阳光经三棱镜折射后,发生光的色散,其中红光外侧(A点外侧)有红外线,红外线热效应强,因此,过一段时间,A点外侧的区域温度高于其他位置。

故答案为:(1)甲;(2)A;(3)A点外侧。

17.解:(1)因要研究像与物到镜面的距离的关系,为完成实验,还需要的实验器材是刻度尺。

(2)平面镜成的像与物关于镜面对称,小柯将蜡烛A竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛A,他发现:平板玻璃中蜡烛A的像偏低,你认为在图乙所示的1、2、3三幅图中,图3是产生以上实验现象的原因。

(3)平面镜成的像为虚像,虚像不能成在光屏上,移去蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏不能承接到蜡烛A烛焰的像。

故答案为:(1)刻度尺;(2)3;(3)不能。

18.解:投影仪就是根据凸透镜成放大、倒立实像的原理制成的。

屏幕用白色的是因为白色可以反射所有色光,电影幕布的表面是粗糙的,光射到上面发生了漫反射,使各个方向的人都能看到。

故答案为:放大;倒立;白色物体能反射所有色光;漫。

19.解:用照相机拍摄远处景物时,物距要增大,像距要减小,所以镜头向后缩,使镜头靠近胶片,减小凸透镜到胶片的距离。

晶状体相当于凸透镜,人眼是通过睫状体来改变晶状体的厚薄,从而改变晶状体的焦距(凸度),来实现看清不同远近的物体,当睫状体放松时,晶状体比较薄对光的偏折能力变小,远处物体射来的光刚好会聚在视网膜上,眼球可以看清远处的物体;当睫状体收缩时,晶状体变厚,对光的偏折能力变大,近处物体射来的光会聚在视网膜上,眼睛就可以看清近处的物体;

故答案为:减小;变薄。

20.解:(1)如图所示,把硬币放在容器底B 点处,人眼从A 点“远视若无”,这是因为在同种均匀介质中光沿直线传播;

(2)据题意可知,把铜钱放在碗底B处后加适量水,从A处恰好看到铜钱的像在E处;根据光路的可逆性可知,他用激光笔从A点向E处射出光束时,光线会原路返回,即可把铜钱照亮。

(3)根据光的折射规律可知,他看到的铜钱是因为光的折射而形成的变高的虚像;加满水后,由于入射点升高,人眼逆着射来的光线看去,看到像的位置将变高。

故答案为:直线传播;E;变高。

21.解:由图可知,

∠COM=30°,所以∠COP=90°﹣30°=60°,而∠BOQ=30°,

根据反射角等于入射角,所以PQ为法线,MN为界面,折射光线和入射光线分别位于法线两侧,则OB一定为折射光线,CO为入射光线,OA为反射光线。

由图可知,折射角为:∠BOQ=30°.因当光线从空气斜射入其它介质时,折射角小于入射角。

所以这束光线是由空气进入玻璃。即分界面的左侧是空气。

故答案为:OA;30;左。

22.解:光从水中斜射入空气中时折射角大于入射角,当折射光线射入人眼时,人凭光沿直线传播的感觉,认为小鱼B在折射光线的反向延长线上的B′处,人看到的是小鱼B的虚像;

由题可知,像在B′处,小鱼B在像B′的下面,眼睛在C处;先连接C、B′两点,与水面交于O点,则O为入射点;连接BO,标上箭头为入射光线,则OA为折射光线,并标上箭头,如图所示:

23.解:分别作出像A′B′端点A′、B′关于平面镜的对称点A、B,用实线连接A、B即为物体AB.如图所示:

24.解:光从空气垂直入射到玻璃的表面,传播方向不变,当光从玻璃斜射入空气中时,折射角大于入射角,折射光线将远离法线,如图所示:

25.解:(1)由图可知,B、C是倒立的,是实像,可以用光屏接住;A、D是正立的,是虚像,不能用光屏接住,故不可能在光屏上看到的像有A、D;

(2)烛焰的像位于光屏最上方,说明烛焰、凸透镜和光屏的中心不在同一高度上,可能是烛焰位置太低、凸透镜位置太高,也可能是光屏位置太低造成的;

(3)同一凸透镜,物距一定,像距一定,小组实验的像距不同,除了用刻度尺测量时会有误差,还可能是因为光屏上还没有出现最清晰的像就测像距。

故答案为:(1)A、D;(2)烛焰位置太低;凸透镜位置太高;(3)光屏上还没有出现最清晰的像就测像距。

26.解:(1)由表中数据可知,第2次实验中u=30cm>2f,根据u>2f,成倒立、缩小的实像;

(2)使凸透镜正对太阳光,移动凸透镜与地面之间的距离,直到地上形成一个又小又亮的光斑,测光斑到凸透镜中心的距离即为焦距;

(3)根据表中数据可知,当像距一定时,物距越大,凸透镜的焦距越大;双光老花镜上部分用于开车、走路,此时物距较大,说明双光老花镜上部分焦距较大;双光老花镜下部分用于读数、看报,此时物距较小,说明双光老花镜下部分焦距较小。

故答案为:(1)倒立、缩小的实像;(2)使凸透镜正对太阳光,移动凸透镜与地面之间的距离,直到地上形成一个又小又亮的光斑,测光斑到凸透镜中心的距离即为焦距;

(3)根据表中数据可知,当像距一定时,物距越大,凸透镜的焦距越大;双光老花镜上部分用于开车、走路,此时物距较大,说明双光老花镜上部分焦距较大;双光老花镜下部分用于读数、看报,此时物距较小,说明双光老花镜下部分焦距较小。

用。

27.解:(1)由表中数据可知,当u=20cm,像与物高度相等,根据u=v=2f,成倒立等大的实像,即u=v=2f=20cm,故凸透镜的焦距为f=10cm;

(2)当光屏上出现清晰实像时,小明取下自己戴的眼镜放于物体和凸透镜之间,光屏上的像变模糊了,将光屏向右移动,光屏上再次出现清晰的像,说明该眼镜对光线具有发散作用,近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线具有发散作用,会将光线推迟会聚成像,凹透镜可以矫正近视的视力缺陷;

(3)由表中数据可知,第3次实验时,物距等于第1次实验的像距,根据在光的折射中,光路是可逆的,则第3次实验的像距应等于第1次实验的物距为30cm,光屏上会再次出现清晰的像;

如果小明不小心用手指挡住了凸透镜的上半部分,下半部分仍能会聚光线成完整的像,但由于会聚的光线比原来减少,所以像比原来变暗,故选:D。

故答案为:(1)10;(2)近视;(3)30;D。

28.解:(1)为了使像成在光屏中央,应调整烛焰中心、凸透镜中心、光屏中心要处于同一高度;

(2)凸透镜对光线有会聚作用,能使平行于主光轴的光会聚在一点;

让三线平行的激光垂直入射到凸透镜上,移动凸透镜到白纸的距离,使光在白纸上得到一个最小最亮的光点,用刻度尺测出此时亮点到凸透镜的距离就是该凸透镜的焦距;

(3)当实验中蜡烛从两倍焦距外逐步靠近凸透镜,此时物距减小,根据凸透镜成实像时,物近像远像变大,由于人的晶状体到视网膜的距离不变,要使像成在视网膜上,应该缩小像距,故为模拟眼球看清物体的成像原理,此时应该更换焦距更小的凸透镜,凸透镜焦距变小,相当于增大物距,缩小像距,此时光屏上才能成清晰的实像,故选:B。

故答案为:(1)同一高度;(2)让三线平行的激光垂直入射到凸透镜上,移动凸透镜到白纸的距离,使光在白纸上得到一个最小最亮的光点,用刻度尺测出此时亮点到凸透镜的距离就是该凸透镜的焦距;(3)B。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

浙教版科学七下对环境的察觉2.4-2.6综合练习(三)(含答案)

一、选择题

1.如图所示,在“探究平面镜成像规律”时,固定蜡烛甲,为确定其像的位置,下列操作正确的是( )

A.移动丙靠近乙 B.移动丙远离乙

C.移动乙靠近丙 D.移动乙远离丙

2.关于红外线、紫外线应用的下列说法中,符合事实的是( )

A.在光的色散区域,如果将温度计放在彩色光带的红光外侧,温度计的示数不会上升,因为红外

线是看不见的

人们模仿响尾蛇制成了一种光线制导导弹,导弹上的紫外装置可以引导导弹追踪热的目标,对

其进行有效攻击

C.照射适量的紫外线,有助于消毒灭菌,但是照射过量紫外线会使人皮肤变黑,诱发皮肤癌

D.各种光在真空、空气、水中的传播速度都相同

3.下列关于光现象的说法符合客观事实的是( )

A.池水看起来比实际浅,是因为光从水斜射入空气中时发生折射

B.岸边的树在水中的倒影,是由于光沿直线传播形成的

C.小孔成像时,所成实像的形状是由小孔的形状决定的

D.从汽车后视镜中看到的景物是由光的反射形成的实像

4.芯片是电子设备的心脏和大脑。光刻机是制造芯片的核心装备。某种光刻机的原理如图所示。其工作原理是先在硅片表面涂一层光刻胶,再用光源光束透过事先设计好集成电路图的镂空掩膜,经过凸透镜照射下面的硅片,被光线照射到的光刻胶发生反应,硅片上就会出现相应的电路图案。某款光刻机选用凸透镜的焦距为f,会使硅片上最终出现清晰缩小的电路图案,则镂空掩膜和凸透镜间的距离u与f的关系需满足( )

A.2f>u>f B.u<f C.u>2f D.u=2f

5.如图所示,若要让反射光线恰好照中目标,在激光笔不动的情况下,可将平面镜( )

A.竖直向上移动

B.水平向左移动

C.绕入射点O顺时针转动

D.绕入射点O逆时针转动

6.下列关于光现象的说法中,正确的是( )

A.图a小孔所成像的大小与小孔到光屏的距离有关

B.图b将纸板NOF沿NO边向后折时看不到反射光线,原因是这时没有反射光线

C.图c探究“平面镜成像特点”时,为了便于找到像的位置,实验时应该选平面镜

D.图d插入水中的筷子看起来好像向上弯折,这是光的反射现象

7.如图所示,甲、乙两图都是时钟在平面镜中成的像,图甲所示是镜子竖直放置时的像,图乙所示是镜子水平放置时的像,则甲的实际时间是( ),乙的实际时间是( )

A.3:40:15:51 B.3:40;12:21

C.8:40;15:51 D.8:40;12:21

8.如图所示是一束光线经过空气和玻璃界面后的情况,请判断下列说法中正确的是( )

A.入射光线是NO

B.折射角为50度

C.界面处只发生光的折射

D.分界线BD右侧为玻璃

9.晚上,在桌面上铺一张白纸,把一小块平面镜平放在纸上,让手电筒的光正对着平面镜照射,如图所示,则从侧面看去( )

A.白纸比较暗,它发生了漫反射

B.白纸比较亮,它发生了镜面反射

C.镜子比较暗,它发生了镜面反射

D.镜子比较亮,它发生了镜面反射

10.小明在探究“平面镜成像”和“凸透镜成像”的两个实验中,分别把一个不透明的木板放在如图甲、乙所示的位置,以下说法正确的是( )

A.甲、乙均不能成像 B.甲、乙均不能看到像

C.甲、乙都能成像且均能看到像 D.只有甲既能成像也能看到像

11.有一个点光源S,放在平面镜MN前,若镜MN不动,光源S以2m/s的速度沿与镜面成45°角的方向向右做匀速直线运动,如图所示,则光源S在镜中的像S′将( )

A.以速度4m/s沿SO直线方向向右平移

B.以速度2m/s沿垂直于SO方向向上平移

C.以速度2m/s沿垂直于SO方向向下平移

D.以速度4m/s沿SO直线方向向左平移

12.如图所示,图甲测凸透镜的焦距,图乙“探究凸透镜成像的规律”,在图乙所示的位置光屏上成清晰的像,下列说法正确的是( )

A.由图甲可知凸透镜的焦距是40cm

B.图乙的成像的特点与投影仪的成像原理相同

C.图乙中若在凸透镜左侧“戴”上近视镜,光屏向右移动才能找到清晰的像

D.图乙中若用遮光板挡住凸透镜的上半部分,光屏上只出现像的下半部分

13.如图所示为某款数码相机的成像原理,镜头相当于一个凸透镜,影像传感器相当于光屏,拍照时,将镜头对准景物,相机通过自动调节,就能得到清晰的像,下列说法正确的是( )

A.为拍摄到更大的像应将镜头远离景物

B.为扩大拍摄范围应将镜头靠近景物

C.影像传感器上成的是正立的实像

D.景物在二倍焦距以外才能成缩小的像

14.在探究平面镜成像特点的过程中,小明把四个模型分别面对玻璃板直立在桌面上,用于研究像与物左右位置的关系。其中能够达到实验目的的是( )

A. B. C. D.

15.将一支点燃的蜡烛放在一个凸透镜前30cm处,在透镜另一侧的光屏上得到清晰等大的像。若把蜡烛从原来的位置向此透镜方向移动20cm,则此时蜡烛经该透镜所成的像是( )

A.放大的虚像 B.等大的虚像 C.缩小的实像 D.缩小的虚像

二、填空题

16.小柯学习了凸透镜的相关知识,认为可以将如图1所示的凸透镜分割成上下两部分分析。

(1)凸透镜上半部分可以看作图2中的 。

(2)小柯了解到凸透镜对光具有会聚作用,由此推测,一束单色光经如图3所示的三棱镜折射后,其出射光线最有可能的是 。

(3)如图4所示,将一束太阳光投射到玻璃三棱镜上,在后侧光屏AB范围内观察到不同颜色的光,10分钟后,小柯测量了光屏上不同区域的温度,温度最高的区域位于 。

17.在探究“平面镜成像的特点”实验中,桌面上已给出的器材有:带支架的厚为2m的茶色玻璃;铅笔一支;完全相同的蜡烛两支;白纸一张;火柴一盒。

(1)为完成实验,还需要的实验器材是 。

(2)小柯将蜡烛A竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛A,他发现:平板玻璃中蜡烛A的像偏低,你认为在图乙所示的1、2、3三幅图中,图 是产生以上实验现象的原因。

(3)移去蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏 (选填“能”或“不能”)承接到蜡烛A烛焰的像。

18.如图是一种老式投影仪成像示意图,其中凸透镜的作用是成 (选填“等大”“缩小”或“放大”)、 (选填“正立”或“倒立”)的实像,屏幕用白色的是因为 ,能让画面看得更真实;幕布做得粗糙是光线能在表面发生 反射,使各个方向的观众都能看到画面。

19.如图所示,眼睛和照相机都可以成像,但它们的调节方式不相同。如照相机要拍摄远处景物时,必须 (填“增大”或“减小”)镜头到底片的距离,使像成在胶片上;而正常人的眼睛看远处物体时,调节晶状体的厚度使之 (填“变薄”或“变厚”),从而使像成在视网膜上。

20.《康熙几暇格物编》中记载:“置钱碗底,远视若无,及盛满水时,则钱随水光而显现矣。”,解释造成“看不见”的原因是光的 。如右上图所示把铜钱放在碗底B处后加适量水,从A处恰好看到铜钱的像在E处,用激光笔从A点向 (填字母)处照射,可照亮铜钱;加满水,从A处看到像的位置将 (选填“变高”“变低”或“不变”)。

21.如图所示,一束光在空气和玻璃两种介质的界面上同时发生反射和折射(图中入射光线、反射光线和折射光线的方向均未标出),其中反射光线是 ,折射角是 度,界面 侧是空气(选填“左”“右”“上”“下”)

三、作图题

22.如图B点是小鱼在水中的实际位置,水面上方C点的人眼看到小鱼在水中的像位于B′处,以小鱼鱼嘴B点代表小鱼,请画出人眼看到小鱼的光路图。

23.如图,已知A′B′是物体AB在平面镜中的像,请作出物体AB。

24.如图所示,一条光线垂直界面AB进入玻璃砖,并从AC边射出玻璃砖,在图中画出该光线穿过玻璃砖的光路。

四、探究题

25.某班同学利用蜡烛、凸透镜、光屏和光具座等器材(图甲)探究凸透镜成像规律。

(1)实验过程中,小组同学在光屏上看到了不同烛焰的像。他们不可能在光屏上看到的像有 。(用图乙中的字母表示)

(2)在探究过程中,出现了“像在光屏的最上方”的现象,可能的原因是:① ;② 。

(3)发现问题并解决后,部分小组的实验记录如表:

小组 实验序号 像的性质 物距u(cm) 像距v(cm)

A组 1 倒立、缩小的像 30 15

2 倒立、等大的像 20 20

B组 1 倒立、缩小的像 25 16.8

2 倒立,等大的像 20 20

C组 1 倒立、等大的像 20 21

2 倒立、放大的像 15 30

【交流】三组同学探究成等大实像规律时,A、B两组同学发现像距等于物距,C组同学则发现像距略大于物距。除了用刻度尺测量时会有误差,造成误差的另外一个主要原因是主观判断 时会出现偏差。

26.老年人“老花”后需佩戴老花镜进行矫正。随着老花进一步加剧,看不同距离时需佩戴不同度数的老花镜,使用并不方便。双光老花镜(如图甲)是利用一副眼镜上下部分镜片度数不同,同时解决看远处和看近处的问题。小明想比较镜片上半部分和下半部分的镜片度数大小,查阅了资料,并进行了模拟实验。

双光老花镜上下部分均为凸透镜,凸透镜眼镜的度数越高,焦距越小。

水透镜可通过注水或者抽水改变焦距大小。

【模拟实验】

步骤1:调整蜡烛烛焰中心、水透镜光心、光屏中心三者位于同一高度;

步骤2:将水透镜固定在光具座上80厘米处,光屏固定在90厘米处,移动蜡烛,直到光屏上出现清晰的像(如图乙),记录此时物距,并测出此时水透镜焦距;

步骤3:保证水透镜和光屏位置不变,移动蜡烛到50厘米处,通过抽注水,直到光屏上出现清晰的像,再测出此时水透镜焦距;

步骤4:多次改变蜡烛位置,重复上述实验,记录数据如下表。

实验序号 像距/厘米 物距/厘米 焦距/厘米

1 10 10 5

2 10 30 7.5

3 10 40 8

(1)第2次实验中观察到的像的特征为 。(写出两点)

(2)测量透镜焦距有多种方法,请写出其中一种。 。

(3)结合实验数据,比较双光老花镜上下部分的度数大小并说明判断依据。

。

27.在“探究凸透镜成像的规律”的实验中,如图所示,小明用高为4cm的发光体(由发光二极管组成)作为物体,把凸透镜固定在光具座50cm刻度线处不动,如表是小明记录的凸透镜成实像时的部分实验数据(数据记录时取整数):

实验次数 物距/cm 像距/cm 像高/cm

1 30 15 2

2 20 4

3 15 8

(1)分析表中数据可知,实验中所用凸透镜的焦距为 cm;

(2)当光屏上出现清晰实像时,小明取下自己戴的眼镜放于物体和凸透镜之间,光屏上的像变模糊了,将光屏向右移动,光屏上再次出现清晰的像,则所加镜片可以矫正 (选填“近视”或“远视”)的视力缺陷;

(3)在第3次实验时,像距为 cm时,光屏上会再次出现清晰的像。此时,如果小明不小心用手指挡住了凸透镜的上半部分,此时光屏上的成像情况是 。

A.成像不完整,像的上半部分缺失; B.成像完整,像的亮度不变;

C.成像不完整,像的下半部分缺失; D.成像完整,像的亮度降低;

28.如图甲是用凸透镜、蜡烛、光屏等器具模拟人体眼球成像原理的实验装置。图乙是三线平行激光笔,三条光线均能同时通过图甲中的凸透镜,且现象明显。图丙是眼球模型,晶状体相当于焦距可以调节的凸透镜,当人从看清近处物体渐渐转为看清远处物体时,晶状体凸度渐渐变小,折光能力渐渐变小。视网膜相当于光屏。

(1)实验时,烛焰中心、凸透镜中心、光屏中心要处于 。

(2)用图乙中三线平行激光笔替代蜡烛,可以测出该凸透镜的焦距。请写出测定的方法或思路。 。

(3)当实验中蜡烛从两倍焦距外逐步靠近凸透镜时,为模拟眼球看清物体的成像原理,此时应该进行的操作是 。

A.更换焦距更大的凸透镜 B.更换焦距更小的凸透镜

C.将光屏向右移动一段距离 D.将光屏向左移动一段距离

答案

1.解:“探究平面镜成像规律”时,由图可知,为了确定其像的位置,需要将丙靠近乙,当丙与乙完全重合时,丙的位置就是像的位置。

故选:A。

2.解:A、红外线具有热效应,处于其中的物体温度会升高,因此把温度计放在色散光带红光的外侧,发现其示数变大,表明该处存在人眼看不见的红外线,故A错误;

B、敌机尾部高温气流辐射的光是红外线,导弹可以感知敌机尾部高温气流辐射红外线,对其跟踪并进行有效的攻击,故B错误;

C、适当的紫外线照射可以合成维生素D;过量的紫外线对人体造成伤害轻则使皮肤糙,重则引起皮肤癌,故C正确;

D、光在不同介质中的传播速度是不同的,真空中光速最大,是3.0×108m/s,在空气中比这个速度略小,光在其他介质中的传播速度比在真空中的速度小,故D错误。

故选:C。

3.解:A、池底的光线由水中斜射到空气中时,在水面上发生折射,折射角大于入射角,折射光线进入人眼,人眼会逆着折射光线的方向看去,就会觉得池底变浅了,故A正确;

B、湖岸边的树在湖水中形成“倒影”,是树发出的光在湖面上发生了反射现象,形成树的虚像,故B错误;

C、小孔成像时,像的形状与小孔的形状没有关系,故C错误;

D、从汽车后视镜中看到的景物是光的反射形成的虚像,故D错误。

故选:A。

4.解:根据凸透镜成像规律分析,出现清晰缩小的电路图案时,则镂空掩膜和凸透镜间的距离u与f的关系需满足u>2f,故C正确,ABD错误。

故选:C。

5.解:A、将平面镜竖直向上移动一段距离,则入射光线方向不变,入射点向右移动,则反射光线也向右移动,光斑会向上移动,不能照中目标,故A不符合题意;

B、将平面镜水平向左移动一段距离,入射光线不变,则反射光线也不会改变,不能照中目标,故B不符合题意;

C、绕入射点顺时针转动,入射角变小,则反射角也变小,反射光线向上移动,不能照中目标,故C不符合题意;

D、绕入射点逆时针转动,入射角变大,则反射角也变大,反射光线向下移动,能照中目标,故D符合题意。

故选:D。

6.解:A、小孔成像的原理的光沿直线传播,其所成的像大小与小孔到光屏距离有关,小孔与光屏越远,像越大,故A正确;

B、图b将纸板NOF沿NO边向后折时看不到反射光线,反射光线仍然存在,纸板的作用的将光线显示出来,故B错误;

C、究“平面镜成像特点”时,为了便于找到像的位置,实验时应该选玻璃,用大小相同的蜡烛放到像的位置,这样的话就可以观察到像的大小与物体大小关系,故C错误;

D、图d插入水中的筷子看起来好像向上弯折,是因为光从水中进入空气中发生折射,折射角大于入射角,故D错误;

故选:A。

7.解:在平面镜中的像与现实中的事物恰好关于镜面对称。由图甲分析可得题中所给的8:20与3:40成轴对称,所以它的实际时间应是3:40;由图乙分析可得题中所给的15:51与12:21成轴对称,所以它的实际时间应是12:21。

故选:B。

8.解:根据图片可知,∠AOE=∠AON,根据光的反射定律可知,它们为入射角和反射角,AC为法线,则OM肯定就是折射光线;

A、根据“折射光线和入射光线分居法线两侧”可知,EO为入射光线,ON为反射光线,故A错误;

B、折射角为折射光线与法线之间的夹角,折射角为∠MOC=90°﹣50°=40°,故B错误;

C、光在界面上同时发生了折射和反射,故C错误;

D、入射角∠AON=60°,大于折射角,则界面左侧为空气,右侧为玻璃,故D正确。

故选:D。

9.解:镜子表面光滑,发生镜面反射,垂直照射的手电筒的光,反射后几乎还是向上的,人眼在侧面看,几乎接收不到镜子的反射光线,所以镜子比较暗;

白纸表面粗糙,发生漫反射,手电筒的光反射后,各个方向都有,人眼在侧面看,白纸的反射光线进入人眼的较多,人感觉更亮,故C正确。

故选:C。

10.解:平面镜所成的像是虚像;由图可知,蜡烛在凸透镜的一倍焦距以内,成正立、放大的虚像;因为虚像是光的反射延长线相交得到的,光屏不能承接虚像,因此凸透镜和平面镜所成的虚像都不能呈现在光屏上,所以在图中甲、乙两处放置木板都对看到虚像不产生影响,所以烛焰的像不会发生变化。

故选:C。

11.解:根据平面镜成像特点作出光源S在平面镜中成的像,如图所示。因为光源S以2 m/s的速度沿与镜面成45°角的方向向右做匀速直线运动,所以像点S'也以2 m/s的速度沿着S'O向下运动。∠SOM=∠S'OM=45°,所以S'O与SO互相垂直。

故选:C。

12.解:A、根据甲图可以知道f=40.0cm﹣30.0cm=10.0cm,故A错误;

B、根据乙图u>2f,应用应该是照相机,故B错误;

C、戴上近视眼镜(凹透镜)对光有发散作用,所以像会成在后面,故应将光屏向右移动。故C正确;

D、挡住了透镜上半部分,光能通过下半部分会聚成像,只是光线变少了能成一个变暗的完整的像,故D错误。

故选:C。

13.解:(1)照相机的镜头相当于一个凸透镜,用照相机给景物照相时,景物离镜头的距离u和镜头焦距f的关系是u>2f。在胶片上成的是一个倒立、缩小的实像。故C错误,D正确;

(2)凸透镜成实像时,物近像远像变大。因此为拍摄到更大的像应将镜头靠近景物,为扩大拍摄范围应将镜头远离景物,故AB错误。

故选:D。

14.解:由图可知,四个模型分别为C、A、T、V,从模型上看,只有C左右不同,而A、T、V,左右相同,所以当小明把四个模型分别面对玻璃板直立在桌面上,用模型A、T、V不能达到实验目的,只有C左右不同,所以能够达到实验目的。

故选:A。

15.解:将点燃的蜡烛放在凸透镜前30cm处,在透镜另一侧的光屏上得到烛焰清晰等大的像。

所以30cm=2f,则f=15cm。

若把蜡烛从原来的位置向靠近透镜方向移动20cm,则物距为30cm﹣20cm=10cm。

物距小于焦距,所以此时成放大、正立的虚像。

故选:A。

16.解:(1)凸透镜的中间厚、边缘薄,如果将其分解开,上下两端都类似于三棱镜,所以凸透镜上半部分可以看作图2中的甲;

(2)凸透镜对光具有会聚作用,平行于主光轴的光线会向主光轴偏折,即光线会向凸透镜较厚的一侧偏折,因此,一束单色光经图3中的三棱镜折射后,其出射光线最有可能的是A;

(3)图4中,太阳光经三棱镜折射后,发生光的色散,其中红光外侧(A点外侧)有红外线,红外线热效应强,因此,过一段时间,A点外侧的区域温度高于其他位置。

故答案为:(1)甲;(2)A;(3)A点外侧。

17.解:(1)因要研究像与物到镜面的距离的关系,为完成实验,还需要的实验器材是刻度尺。

(2)平面镜成的像与物关于镜面对称,小柯将蜡烛A竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛A,他发现:平板玻璃中蜡烛A的像偏低,你认为在图乙所示的1、2、3三幅图中,图3是产生以上实验现象的原因。

(3)平面镜成的像为虚像,虚像不能成在光屏上,移去蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏不能承接到蜡烛A烛焰的像。

故答案为:(1)刻度尺;(2)3;(3)不能。

18.解:投影仪就是根据凸透镜成放大、倒立实像的原理制成的。

屏幕用白色的是因为白色可以反射所有色光,电影幕布的表面是粗糙的,光射到上面发生了漫反射,使各个方向的人都能看到。

故答案为:放大;倒立;白色物体能反射所有色光;漫。

19.解:用照相机拍摄远处景物时,物距要增大,像距要减小,所以镜头向后缩,使镜头靠近胶片,减小凸透镜到胶片的距离。

晶状体相当于凸透镜,人眼是通过睫状体来改变晶状体的厚薄,从而改变晶状体的焦距(凸度),来实现看清不同远近的物体,当睫状体放松时,晶状体比较薄对光的偏折能力变小,远处物体射来的光刚好会聚在视网膜上,眼球可以看清远处的物体;当睫状体收缩时,晶状体变厚,对光的偏折能力变大,近处物体射来的光会聚在视网膜上,眼睛就可以看清近处的物体;

故答案为:减小;变薄。

20.解:(1)如图所示,把硬币放在容器底B 点处,人眼从A 点“远视若无”,这是因为在同种均匀介质中光沿直线传播;

(2)据题意可知,把铜钱放在碗底B处后加适量水,从A处恰好看到铜钱的像在E处;根据光路的可逆性可知,他用激光笔从A点向E处射出光束时,光线会原路返回,即可把铜钱照亮。

(3)根据光的折射规律可知,他看到的铜钱是因为光的折射而形成的变高的虚像;加满水后,由于入射点升高,人眼逆着射来的光线看去,看到像的位置将变高。

故答案为:直线传播;E;变高。

21.解:由图可知,

∠COM=30°,所以∠COP=90°﹣30°=60°,而∠BOQ=30°,

根据反射角等于入射角,所以PQ为法线,MN为界面,折射光线和入射光线分别位于法线两侧,则OB一定为折射光线,CO为入射光线,OA为反射光线。

由图可知,折射角为:∠BOQ=30°.因当光线从空气斜射入其它介质时,折射角小于入射角。

所以这束光线是由空气进入玻璃。即分界面的左侧是空气。

故答案为:OA;30;左。

22.解:光从水中斜射入空气中时折射角大于入射角,当折射光线射入人眼时,人凭光沿直线传播的感觉,认为小鱼B在折射光线的反向延长线上的B′处,人看到的是小鱼B的虚像;

由题可知,像在B′处,小鱼B在像B′的下面,眼睛在C处;先连接C、B′两点,与水面交于O点,则O为入射点;连接BO,标上箭头为入射光线,则OA为折射光线,并标上箭头,如图所示:

23.解:分别作出像A′B′端点A′、B′关于平面镜的对称点A、B,用实线连接A、B即为物体AB.如图所示:

24.解:光从空气垂直入射到玻璃的表面,传播方向不变,当光从玻璃斜射入空气中时,折射角大于入射角,折射光线将远离法线,如图所示:

25.解:(1)由图可知,B、C是倒立的,是实像,可以用光屏接住;A、D是正立的,是虚像,不能用光屏接住,故不可能在光屏上看到的像有A、D;

(2)烛焰的像位于光屏最上方,说明烛焰、凸透镜和光屏的中心不在同一高度上,可能是烛焰位置太低、凸透镜位置太高,也可能是光屏位置太低造成的;

(3)同一凸透镜,物距一定,像距一定,小组实验的像距不同,除了用刻度尺测量时会有误差,还可能是因为光屏上还没有出现最清晰的像就测像距。

故答案为:(1)A、D;(2)烛焰位置太低;凸透镜位置太高;(3)光屏上还没有出现最清晰的像就测像距。

26.解:(1)由表中数据可知,第2次实验中u=30cm>2f,根据u>2f,成倒立、缩小的实像;

(2)使凸透镜正对太阳光,移动凸透镜与地面之间的距离,直到地上形成一个又小又亮的光斑,测光斑到凸透镜中心的距离即为焦距;

(3)根据表中数据可知,当像距一定时,物距越大,凸透镜的焦距越大;双光老花镜上部分用于开车、走路,此时物距较大,说明双光老花镜上部分焦距较大;双光老花镜下部分用于读数、看报,此时物距较小,说明双光老花镜下部分焦距较小。

故答案为:(1)倒立、缩小的实像;(2)使凸透镜正对太阳光,移动凸透镜与地面之间的距离,直到地上形成一个又小又亮的光斑,测光斑到凸透镜中心的距离即为焦距;

(3)根据表中数据可知,当像距一定时,物距越大,凸透镜的焦距越大;双光老花镜上部分用于开车、走路,此时物距较大,说明双光老花镜上部分焦距较大;双光老花镜下部分用于读数、看报,此时物距较小,说明双光老花镜下部分焦距较小。

用。

27.解:(1)由表中数据可知,当u=20cm,像与物高度相等,根据u=v=2f,成倒立等大的实像,即u=v=2f=20cm,故凸透镜的焦距为f=10cm;

(2)当光屏上出现清晰实像时,小明取下自己戴的眼镜放于物体和凸透镜之间,光屏上的像变模糊了,将光屏向右移动,光屏上再次出现清晰的像,说明该眼镜对光线具有发散作用,近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线具有发散作用,会将光线推迟会聚成像,凹透镜可以矫正近视的视力缺陷;

(3)由表中数据可知,第3次实验时,物距等于第1次实验的像距,根据在光的折射中,光路是可逆的,则第3次实验的像距应等于第1次实验的物距为30cm,光屏上会再次出现清晰的像;

如果小明不小心用手指挡住了凸透镜的上半部分,下半部分仍能会聚光线成完整的像,但由于会聚的光线比原来减少,所以像比原来变暗,故选:D。

故答案为:(1)10;(2)近视;(3)30;D。

28.解:(1)为了使像成在光屏中央,应调整烛焰中心、凸透镜中心、光屏中心要处于同一高度;

(2)凸透镜对光线有会聚作用,能使平行于主光轴的光会聚在一点;

让三线平行的激光垂直入射到凸透镜上,移动凸透镜到白纸的距离,使光在白纸上得到一个最小最亮的光点,用刻度尺测出此时亮点到凸透镜的距离就是该凸透镜的焦距;

(3)当实验中蜡烛从两倍焦距外逐步靠近凸透镜,此时物距减小,根据凸透镜成实像时,物近像远像变大,由于人的晶状体到视网膜的距离不变,要使像成在视网膜上,应该缩小像距,故为模拟眼球看清物体的成像原理,此时应该更换焦距更小的凸透镜,凸透镜焦距变小,相当于增大物距,缩小像距,此时光屏上才能成清晰的实像,故选:B。

故答案为:(1)同一高度;(2)让三线平行的激光垂直入射到凸透镜上,移动凸透镜到白纸的距离,使光在白纸上得到一个最小最亮的光点,用刻度尺测出此时亮点到凸透镜的距离就是该凸透镜的焦距;(3)B。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空