高中语文统编版必修下册6.《哈姆莱特(节选)》课件(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册6.《哈姆莱特(节选)》课件(共33张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 09:43:34 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

哈姆莱特

莎士比亚

to be or not to be,that is a question.

生存还是还是毁灭,这是一个问题。

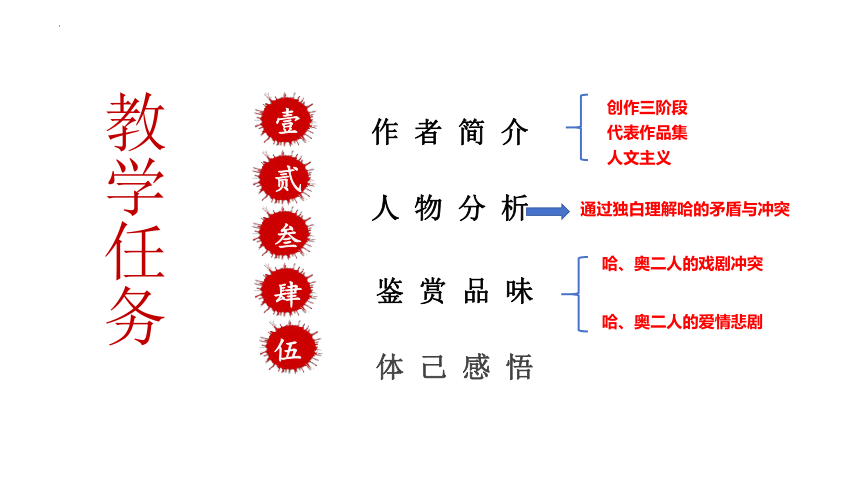

作 者 简 介

人 物 分 析

鉴 赏 品 味

体 己 感 悟

壹

贰

叁

肆

伍

教学任务

哈、奥二人的戏剧冲突

哈、奥二人的爱情悲剧

创作三阶段

代表作品集

人文主义

通过独白理解哈的矛盾与冲突

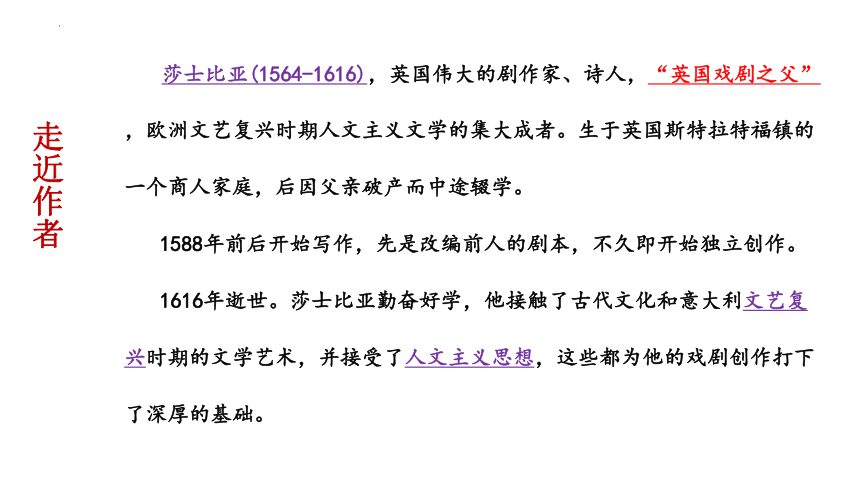

莎士比亚(1564-1616),英国伟大的剧作家、诗人,“英国戏剧之父”,欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。生于英国斯特拉特福镇的一个商人家庭,后因父亲破产而中途辍学。

1588年前后开始写作,先是改编前人的剧本,不久即开始独立创作。

1616年逝世。莎士比亚勤奋好学,他接触了古代文化和意大利文艺复兴时期的文学艺术,并接受了人文主义思想,这些都为他的戏剧创作打下了深厚的基础。

走近作者

第一个时期是1590—1600年,这时的莎士比亚对生活充满着乐观情绪,相信人文主义理想可以实现。他所写的历史剧和喜剧都表现出明快、乐观的风格。这一时期的作品喜剧(如《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》等)、历史剧(如《理查三世》等)、悲喜剧(如《罗密欧与朱丽叶》等)。

第二个时期是1601—1607年,这时的莎士比亚深感人文主义理想与现实的冲突越来越激烈,其创作风格也从明快、乐观变得阴郁、悲愤,他所写的悲剧重点也不是歌颂人文主义理想,而是揭露、批判社会的种种罪恶和黑暗。这一时期的作品悲剧(如四大悲剧《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》)。

第三个时期是1608—1612年,这时的莎士比亚深感人文主义理想的破灭,于是退居故乡写浪漫主义传奇剧,其创作风格也随之表现得浪漫空幻。这一时期的作品主要是传奇剧。

莎士比亚的作品是人文主义文学的杰出代表,在世界文学史上占有极其重要的地位。莎士比亚被称为“人类文学奥林匹斯山上的宙斯”,马克思称他为“人类最伟大的戏剧天才”。

莎士比亚创作生涯的三个时期:

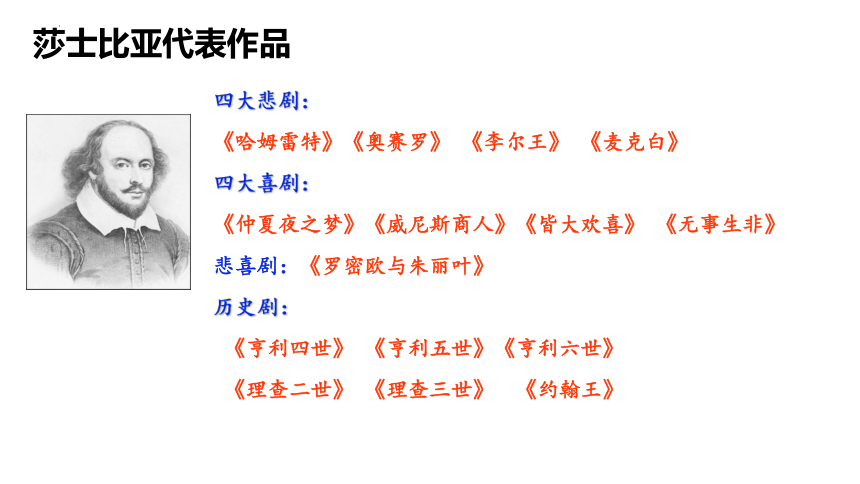

莎士比亚代表作品

四大悲剧:

《哈姆雷特》《奥赛罗》 《李尔王》 《麦克白》

四大喜剧:

《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《皆大欢喜》 《无事生非》

悲喜剧:《罗密欧与朱丽叶》

历史剧:

《亨利四世》 《亨利五世》《亨利六世》

《理查二世》 《理查三世》 《约翰王》

是欧洲文艺复兴运动时期出现的一种新思潮,是新兴资产阶级的世界观和人生观。它是文艺复兴运动的指导思想,也是资产阶级新文化的基本内容。人文主义又称“人道主义”或“人本主义”,其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,关心人,尊重人,以人为中心,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,发展到18世纪为:自由、平等、博爱。

人文主义的历史作用是巨大的,它促使欧洲人从以神为中心过渡到以人为中心,使人觉醒,使人们把关注重点由来世转到现世。它唤醒了人们积极进取、勇于创造、崇尚科学实验的精神。

人文主义:

是指发生在14世纪到16世纪的一场反映新兴资产阶级要求的欧洲思想文化运动。

“文艺复兴”的概念在14-17世纪时已被意大利的人文主义作家和学者所使用。当时的人们认为,文艺在希腊、罗马古典时代曾高度繁荣,但在中世纪“黑暗时代”却衰败湮没,直到14世纪后才获得“再生”与“复兴”,因此称为“文艺复兴”。

文艺复兴最先在意大利各城市兴起,以后扩展到西欧各国,揭开了近代欧洲历史的序幕,被认为是中古时代和近代的分界。

文艺复兴是西欧近代三大思想解放运动(文艺复兴、宗教改革与启蒙运动)之一。

文艺复兴:

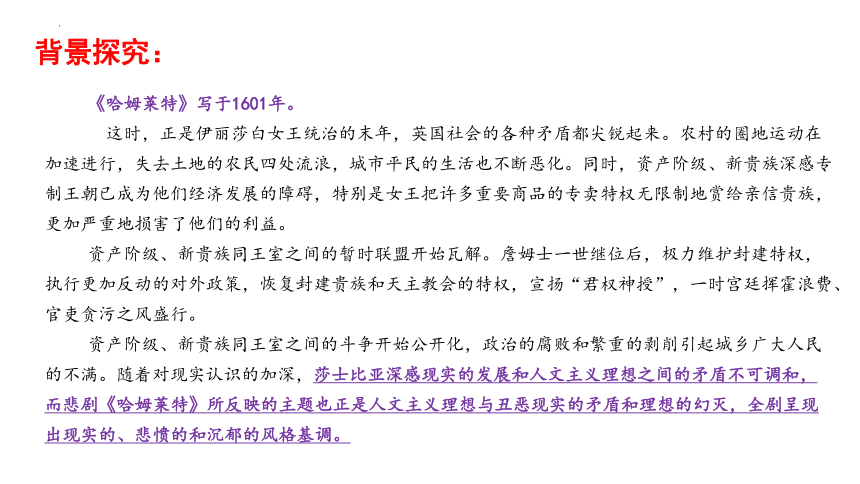

背景探究:

《哈姆莱特》写于1601年。

这时,正是伊丽莎白女王统治的末年,英国社会的各种矛盾都尖锐起来。农村的圈地运动在加速进行,失去土地的农民四处流浪,城市平民的生活也不断恶化。同时,资产阶级、新贵族深感专制王朝已成为他们经济发展的障碍,特别是女王把许多重要商品的专卖特权无限制地赏给亲信贵族,更加严重地损害了他们的利益。

资产阶级、新贵族同王室之间的暂时联盟开始瓦解。詹姆士一世继位后,极力维护封建特权,执行更加反动的对外政策,恢复封建贵族和天主教会的特权,宣扬“君权神授”,一时宫廷挥霍浪费、官吏贪污之风盛行。

资产阶级、新贵族同王室之间的斗争开始公开化,政治的腐败和繁重的剥削引起城乡广大人民的不满。随着对现实认识的加深,莎士比亚深感现实的发展和人文主义理想之间的矛盾不可调和,而悲剧《哈姆莱特》所反映的主题也正是人文主义理想与丑恶现实的矛盾和理想的幻灭,全剧呈现出现实的、悲愤的和沉郁的风格基调。

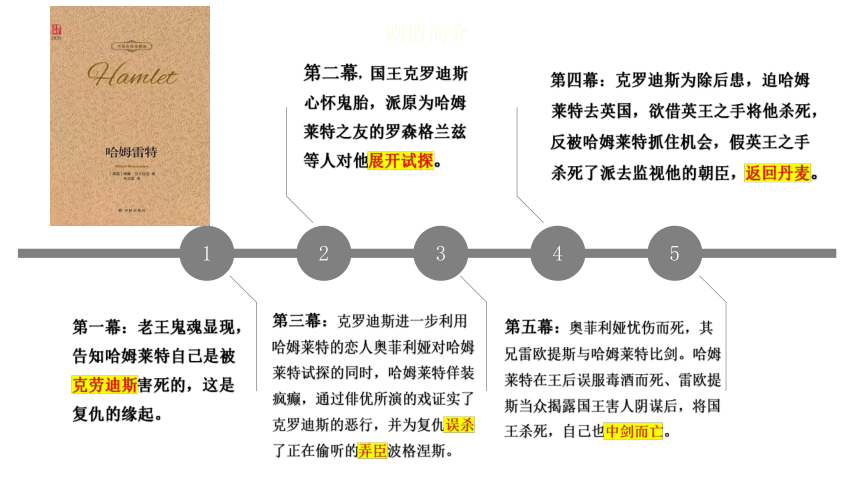

剧情简介

1

2

3

4

5

第一幕:老王鬼魂显现,告知哈姆莱特自己是被克劳迪斯害死的,这是复仇的缘起。

第三幕:克罗迪斯进一步利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过俳优所演的戏证实了克罗迪斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听的弄臣波格涅斯。

第五幕:奥菲利娅忧伤而死,其兄雷欧提斯与哈姆莱特比剑。哈姆莱特在王后误服毒酒而死、雷欧提斯当众揭露国王害人阴谋后,将国王杀死,自己也中剑而亡。

第二幕,国王克罗迪斯心怀鬼胎,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第四幕:克罗迪斯为除后患,迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,反被哈姆莱特抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》,是莎士比亚的代表作。写的是丹麦王子哈姆莱特为父报仇的故事。

《哈姆莱特》共五幕,主要情节是:丹麦王子哈姆莱特的父王突然死去了,母后匆匆地改嫁给他的叔父——新王克劳狄斯。正是克劳狄斯谋杀了老国王,哈姆莱特肩负着为父报仇、重整朝纲的重任。哈姆莱特一时鲁莽,误杀了大臣波洛涅斯。克劳狄斯借口保护哈姆莱特,立即打发他去英格兰,想借英格兰国王之手杀掉他。哈姆莱特识破了他的诡计,半路上逃了回来。波洛涅斯是哈姆莱特的情人奥菲利娅的父亲,奥菲利娅受到情人哈姆莱特“变心”和父亲被杀的双重打击后,精神恍惚,落水而死。奥菲利娅的哥哥雷欧提斯对哈姆莱特极为怨恨,克劳狄斯趁机拉拢他,两人合谋设计杀死哈姆莱特。本文是戏剧中的第三幕第一场。

文题解读:

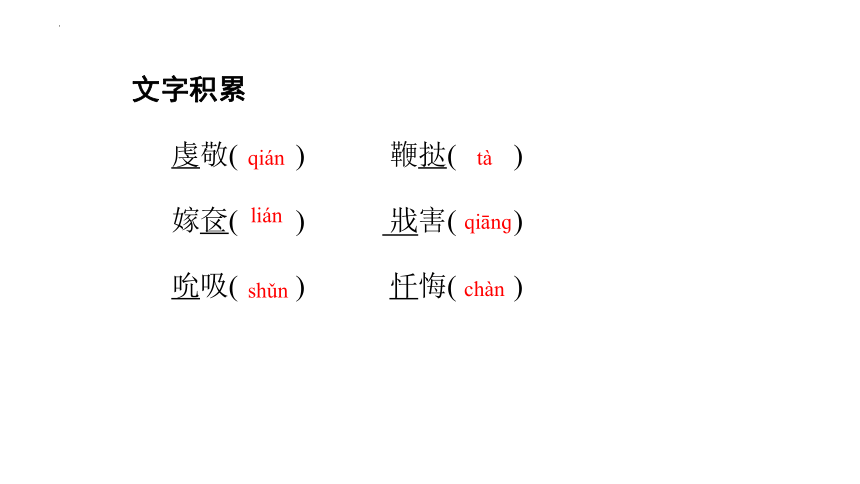

文字积累

虔敬( ) 鞭挞( )

嫁奁( ) 戕害( )

吮吸( ) 忏悔( )

qián

tà

lián

qiānɡ

shǔn

chàn

下面是《哈姆莱特(节选)》的思维导图,请阅读课文后,在横线上填出相应的文字。

梳理文脉:

①定计再探始末

②假作痴呆回避

③恋人偶遇

④繁华变泥土

⑤安排去英国

第一场:国王与身边的侍臣及王后之间的对白:心怀鬼胎、惊疑不定的国王与侍臣密谋商量试探是否“因失恋而疯狂”的哈姆莱特。

第二场:哈姆莱特与奥菲利娅的对白:奥菲利娅被狡猾的国王和父亲利用,前来试探装疯卖傻的哈姆莱特,被哈姆莱特识破,哈姆莱特故意用语言刺痛奥菲利娅。

第三场:国王与波洛涅斯的对白:试探后密谋,派哈姆莱特出使英国。

节选部分可分为“三场”对白,请分别梳理

人物关系

part 02

文中节选人物关系

哈姆莱特(丹麦王子)

克劳狄斯(丹麦国王、哈姆莱特叔父)

乔特鲁德(王后:哈姆莱特之母)

波洛涅斯(御前大臣)

奥菲莉亚(波洛涅斯之女)

罗森格兰兹(朝臣)吉尔登斯吞(朝臣)

霍拉旭

(哈姆雷特之友)

罗雷欧提斯

(哈姆莱特之友、

奥菲莉亚之兄、

波洛涅斯之子)

尖锐的矛盾冲突

哈姆莱特——克劳狄斯(杀父“霸”母之仇)

哈姆莱特——雷欧提斯(杀父“害”妹之仇)

正义与邪恶的较量;

也是社会过渡时期新、旧两种社会力量的较量

两重矛盾冲突产生强烈的碰撞,并紧紧围绕“比剑”(明)

和“毒计”(暗)展开,悲剧由此产生!

全剧展示的冲突主要是围绕哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突。

节选主要冲突

第一场和第三场对白:哈姆莱特与国王之间的冲突。

(本质上是正义与邪恶的冲突)

第二场对白:奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通产生误解的冲突,哈姆莱特内心生存还是毁灭的矛盾冲突。

(本质上是现实与内心的冲突)

明确节选内容矛盾冲突

在这场戏中,与哈姆莱特形成矛盾冲突的一方是如何自我伪装的?分别暴露了自己怎样的性格特点?请根据提示完成下表。

人物 自我伪装 真实性格

国王克劳狄斯 装作不怀恶意 ①____________

波洛涅斯 装作老成持重、深谋远虑 全无心肝的佞臣

罗森格兰兹和吉尔登斯吞 装作依然是哈姆莱特的朋友 ②____________

奥菲利娅 ③_______________________ 幼稚天真

心怀叵测

背叛友情

装作正在“用功”读书

〔分析〕

第一层:哈姆莱特感到痛苦困惑:不复仇意味着生存,却要忍受命运的暴虐的毒箭;复仇意味着毁灭与死亡。哪一种高贵?

第二层:如果死亡就像睡着了,不会有伤害,那是最好的结局。如果死亡像睡着了,但还会做梦,内心将继续受到惩罚,受到煎熬。这就使得哈姆莱特不得不有顾虑。

第三层:生存意味着忍受无边的痛苦,死亡意味着不可知的恐惧,所以,让哈姆莱特陷入于两难的顾虑与犹豫之中。顾虑与犹豫又让哈姆莱特变成懦夫,所以哈姆莱特叫奥菲利娅“不要忘记替我忏悔自己的罪孽”。

如何理解“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题”的这一段内心独白?分析其内涵合作用

〔明确〕

1.内涵:这段独白蕴含着深刻的哲理。这个问题不仅是哈姆莱特所面对的,也是每个人在面临重大抉择时都会产生的困惑与思索:“生存”象征着苟且偷生、安于现状;“毁灭”象征着奋力拼搏,牺牲眼前的利益,为未来而努力。

2.作用:莎士比亚巧妙地运用独白推动故事情节的发展,通过内心独白更好地塑造了人物形象,让读者随着人物内心的变化体会作品的深层思想,充分表现了作品主题。

哈姆莱特是 “朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世注目的中心”。

分析:七个短语从七个角度来极力赞美哈姆莱特,是一个有知识、有理想的青年。

在奥菲利亚的独白中,哈姆莱特过去是怎样的形象?

哈姆莱特人物性格

1.迷惘、痛苦、焦虑、

惶惶不安、悲观忧郁,

相信宿命、犹豫延宕。

2.善于应变,敢于斗争。

3.疾恶如仇,幼稚草率。

4.善良坦荡,勇于斗争。

“他杀死了我的父王,奸污了我的母亲,篡夺了我的嗣位的权利,用这种诡计谋害我的生命,凭良心说我是不是应该亲手向他复仇雪恨?如果我不去剪除这一个戕害天性的蟊贼,让他继续为非作恶,岂不是该受天谴吗?”

“现在我明明有理由,有决心,有力量,有方法,可以动手干我所要干的事,可是我还是在说一些话......我不知道这是为了鹿豕一般的健忘呢,还是为了三分怯懦一分智慧的过于审慎的顾虑。”

〔欣赏〕

“从天性上说,哈姆莱特是一个强有力的人,他精力充沛,灵魂伟大,他在软弱时也是伟大而强有力的,因为一个精神强大的人,即使跌倒,也比一个软弱的人奋起的时候高明。”

——别林斯基

“一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭……,每个责任对它都是神圣的,这个责任却是太沉重……他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去,最后几乎失却他面前的目的。”

——歌德

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——雨果

〔欣赏〕

〔明确〕

①剧中奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通产生误解后的冲突,及哈姆莱特内心“生存还是毁灭”的矛盾,其实还是围绕“哈姆莱特与国王克劳狄斯”之间的主要冲突展开的。

如从表面来看,奥菲利娅和哈姆莱特之间的冲突是有关恋人感情的,但表现的却是对人生的思索,对黑暗现实的揭露。

②通过冲突也塑造了人物形象,塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨等复杂情感的人文主义思想家的典型人物。同时也塑造了奥菲利娅的单纯多情。

分析剧本,如何看待奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通产生误解后的冲突?其作用是什么?

品读剧本语言,感知手法技巧

①庞大的词汇量;

②丰富的语言形式;主要用无韵诗体写成,其中也有散文、有韵诗和抒情歌谣。

③语言个性化;不同的人物有不同的语言,同一个人物在不同的境遇中也会有不同的语言。

如哈姆莱特清醒时是典雅的语言,符合王子的身份;在装疯时用的是逻辑混乱、晦涩难解的语言,符合疯子的特点。恰到好处地表现了他的心理活动和他复杂深沉的个性特征。

④善于运用人物之间富有强烈的对比性的语言来突出人物形象。有正反面形象之间的对比,也有正面同类人物之间的对比。

如哈姆莱特的激情和深沉与克劳狄斯的阴沉和邪气、哈姆莱特的矛盾与优柔寡断和奥菲利娅的单纯与深情惋惜都形成了鲜明的对比,他们的语言都适合各自的身份地位及个性特点,真可谓各如其人,各有个性。

⑤擅长运用长篇内心独白来揭示人物复杂而隐秘的内心世界。

如哈姆莱特那段著名的独白,就展示了他复仇过程中痛苦的心灵冲撞。语言深沉含蓄,极富于哲理性,对刻画人物独特的个性起到了画龙点睛的作用。

请结合文本赏析本文台词的语言特点。

⑥善于运用比喻、隐喻等形象化的语言,有效地突出了人物的性格特征,揭示了人物的内心世界和情感变化。

如奥菲利娅在谈到哈姆莱特的变化时,就用了一连串的比喻句,她说:“我是一切妇女中间最伤心而不幸的,我曾经从他音乐一般的盟誓中吮吸芬芳的甘蜜,现在却眼看着他的高贵无上的理智,像一串美妙的银铃失去了谐和的音调,无比的青春美貌,在疯狂中凋谢!”这段语言就极富抒情性和形象性。

文中多次运用了借喻的手法。借喻指以喻体来代替本体,本体和喻词都不出现,直接把甲(本体)说成乙(喻体)。由于只有喻体出现,所以借喻能产生更加深厚、含蓄的表达效果,同时也使语言更加简洁。

(1)在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。

喻体:睡眠。本体:死亡。 (2)惧怕那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国。

喻体:从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国。本体:死亡。

(3)朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花。

喻体:朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花。本体:哈姆莱特。

课文节选的这场戏主要表现奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通产生误解后的冲突,以及哈姆莱特内心关于生存还是毁灭的矛盾。一方面,通过哈姆莱特的内心独白,揭示了他内心的矛盾与痛苦;另一方面,作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心扼腕,表达了对哈姆莱特的赞美之情。从表面看,冲突是在一对恋人之间展开的,但表现的却是对人生的思考。文章塑造了一个内心深沉、有着痛苦与彷徨的复杂情感的人文主义思想家的典型形象。

小结:

拓展...

“她的衣服四散展开,使她暂时像人鱼一样漂浮在水上,她嘴里还断断续续地唱着古老的歌谣,好像一点不感觉到处境险恶,又好像她本来就是生长在水中一般。”

〔分析〕

1.奥菲利亚是美好的,她身份高贵却单纯善良、不谙世事,只是单纯的追求纯洁的爱情,然而亲人和爱人却都为达到自己的目的而利用她,奥菲利亚最终疯癫、溺亡。

例如:她以为她的父亲爱她,但父亲以她为诱饵试探、诱骗哈姆雷特;她以为哈姆雷特爱她,然而哈姆雷特也利用了她,最终羞辱她,抛弃她,杀死她的父亲。

2.她也爱慕着哈姆雷特,但在父亲、兄长与恋人的对立中,奥菲利娅保守且软弱,她迷失了方向,也迷失了自我,迷失了追求。

3.奥菲利娅身边只有跟自己性别对立的、强势的父亲与兄长,而没有一个从女性角度来建议与引导她的人。当奥菲利娅尝试着与父亲分享自己的女孩心事,得到的只有父亲波的当头棒喝;后来奥菲利娅看到哈姆雷特的疯态,哈姆雷特对自己说下流话的时候的不知所措,都体现出奥菲利娅由于母性或女性角色的缺失,而在爱情这件事上显示出低能。

4.奥菲利娅与哈姆雷特的这场爱情悲剧,还因为二人并未真正主动地向对方坦露过、交流过自己真实的想法,没有实质有效地进行互相了解。奥菲利娅仅根据父亲兄长对于哈姆雷特不会献出真正感情这种一面之词而被动等待;而哈姆雷特也一心认为只有装疯,让爱人离开自己、恨自己就是保护爱人,无牵无挂才能坚定复仇信念。他对奥菲利娅的爱是深沉的,但是他做的却是感动自己的事情,看似保护了奥菲利娅,实则却让她更为伤心,失去理想,给她带去了沉重的打击。

男人们争权夺势,互相算计厮杀。可怜的奥菲利亚,她做错了什么?要承受这样的命运。

体己感悟:

奥菲利娅是美丽的少女,沾有晨间露水的玫瑰。

折断这一朵玫瑰的,是女性缺乏自主意识的社会,是疼她的父兄,是爱她的哈姆雷特,是她自己的双手。

奥菲利娅的爱情悲剧或许是那个时代的必然,拥有独立人格和勇敢追求自己的幸福,会是每个时代美好爱情开始的必然。

《哈姆莱特》人物关系

你想学英语

没有比莎士比亚的英语更丰富、更原始、更有趣的了。

你想听故事

没有比莎士比亚的戏剧更包罗万象、更离奇曲折的了,你想了解人类,了解你自己 读莎士比亚。

有人说,小心身边熟读莎士比亚的人,他们很可怕!——优秀得可怕!

to be or not to be,that is a question.

生存还是还是毁灭,这是一个问题。

哈姆莱特

莎士比亚

to be or not to be,that is a question.

生存还是还是毁灭,这是一个问题。

作 者 简 介

人 物 分 析

鉴 赏 品 味

体 己 感 悟

壹

贰

叁

肆

伍

教学任务

哈、奥二人的戏剧冲突

哈、奥二人的爱情悲剧

创作三阶段

代表作品集

人文主义

通过独白理解哈的矛盾与冲突

莎士比亚(1564-1616),英国伟大的剧作家、诗人,“英国戏剧之父”,欧洲文艺复兴时期人文主义文学的集大成者。生于英国斯特拉特福镇的一个商人家庭,后因父亲破产而中途辍学。

1588年前后开始写作,先是改编前人的剧本,不久即开始独立创作。

1616年逝世。莎士比亚勤奋好学,他接触了古代文化和意大利文艺复兴时期的文学艺术,并接受了人文主义思想,这些都为他的戏剧创作打下了深厚的基础。

走近作者

第一个时期是1590—1600年,这时的莎士比亚对生活充满着乐观情绪,相信人文主义理想可以实现。他所写的历史剧和喜剧都表现出明快、乐观的风格。这一时期的作品喜剧(如《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》等)、历史剧(如《理查三世》等)、悲喜剧(如《罗密欧与朱丽叶》等)。

第二个时期是1601—1607年,这时的莎士比亚深感人文主义理想与现实的冲突越来越激烈,其创作风格也从明快、乐观变得阴郁、悲愤,他所写的悲剧重点也不是歌颂人文主义理想,而是揭露、批判社会的种种罪恶和黑暗。这一时期的作品悲剧(如四大悲剧《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》)。

第三个时期是1608—1612年,这时的莎士比亚深感人文主义理想的破灭,于是退居故乡写浪漫主义传奇剧,其创作风格也随之表现得浪漫空幻。这一时期的作品主要是传奇剧。

莎士比亚的作品是人文主义文学的杰出代表,在世界文学史上占有极其重要的地位。莎士比亚被称为“人类文学奥林匹斯山上的宙斯”,马克思称他为“人类最伟大的戏剧天才”。

莎士比亚创作生涯的三个时期:

莎士比亚代表作品

四大悲剧:

《哈姆雷特》《奥赛罗》 《李尔王》 《麦克白》

四大喜剧:

《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《皆大欢喜》 《无事生非》

悲喜剧:《罗密欧与朱丽叶》

历史剧:

《亨利四世》 《亨利五世》《亨利六世》

《理查二世》 《理查三世》 《约翰王》

是欧洲文艺复兴运动时期出现的一种新思潮,是新兴资产阶级的世界观和人生观。它是文艺复兴运动的指导思想,也是资产阶级新文化的基本内容。人文主义又称“人道主义”或“人本主义”,其思想体系是人文主义思想。这种思想以“人”为中心,反对以“神”为中心;反对神权、神性,宣扬人权、人性。其思想基础为人性论:肯定人的价值,关心人,尊重人,以人为中心,赞美对爱情和幸福的追求,推崇知识,发展到18世纪为:自由、平等、博爱。

人文主义的历史作用是巨大的,它促使欧洲人从以神为中心过渡到以人为中心,使人觉醒,使人们把关注重点由来世转到现世。它唤醒了人们积极进取、勇于创造、崇尚科学实验的精神。

人文主义:

是指发生在14世纪到16世纪的一场反映新兴资产阶级要求的欧洲思想文化运动。

“文艺复兴”的概念在14-17世纪时已被意大利的人文主义作家和学者所使用。当时的人们认为,文艺在希腊、罗马古典时代曾高度繁荣,但在中世纪“黑暗时代”却衰败湮没,直到14世纪后才获得“再生”与“复兴”,因此称为“文艺复兴”。

文艺复兴最先在意大利各城市兴起,以后扩展到西欧各国,揭开了近代欧洲历史的序幕,被认为是中古时代和近代的分界。

文艺复兴是西欧近代三大思想解放运动(文艺复兴、宗教改革与启蒙运动)之一。

文艺复兴:

背景探究:

《哈姆莱特》写于1601年。

这时,正是伊丽莎白女王统治的末年,英国社会的各种矛盾都尖锐起来。农村的圈地运动在加速进行,失去土地的农民四处流浪,城市平民的生活也不断恶化。同时,资产阶级、新贵族深感专制王朝已成为他们经济发展的障碍,特别是女王把许多重要商品的专卖特权无限制地赏给亲信贵族,更加严重地损害了他们的利益。

资产阶级、新贵族同王室之间的暂时联盟开始瓦解。詹姆士一世继位后,极力维护封建特权,执行更加反动的对外政策,恢复封建贵族和天主教会的特权,宣扬“君权神授”,一时宫廷挥霍浪费、官吏贪污之风盛行。

资产阶级、新贵族同王室之间的斗争开始公开化,政治的腐败和繁重的剥削引起城乡广大人民的不满。随着对现实认识的加深,莎士比亚深感现实的发展和人文主义理想之间的矛盾不可调和,而悲剧《哈姆莱特》所反映的主题也正是人文主义理想与丑恶现实的矛盾和理想的幻灭,全剧呈现出现实的、悲愤的和沉郁的风格基调。

剧情简介

1

2

3

4

5

第一幕:老王鬼魂显现,告知哈姆莱特自己是被克劳迪斯害死的,这是复仇的缘起。

第三幕:克罗迪斯进一步利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过俳优所演的戏证实了克罗迪斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听的弄臣波格涅斯。

第五幕:奥菲利娅忧伤而死,其兄雷欧提斯与哈姆莱特比剑。哈姆莱特在王后误服毒酒而死、雷欧提斯当众揭露国王害人阴谋后,将国王杀死,自己也中剑而亡。

第二幕,国王克罗迪斯心怀鬼胎,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第四幕:克罗迪斯为除后患,迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,反被哈姆莱特抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

《哈姆莱特》也译作《王子复仇记》,是莎士比亚的代表作。写的是丹麦王子哈姆莱特为父报仇的故事。

《哈姆莱特》共五幕,主要情节是:丹麦王子哈姆莱特的父王突然死去了,母后匆匆地改嫁给他的叔父——新王克劳狄斯。正是克劳狄斯谋杀了老国王,哈姆莱特肩负着为父报仇、重整朝纲的重任。哈姆莱特一时鲁莽,误杀了大臣波洛涅斯。克劳狄斯借口保护哈姆莱特,立即打发他去英格兰,想借英格兰国王之手杀掉他。哈姆莱特识破了他的诡计,半路上逃了回来。波洛涅斯是哈姆莱特的情人奥菲利娅的父亲,奥菲利娅受到情人哈姆莱特“变心”和父亲被杀的双重打击后,精神恍惚,落水而死。奥菲利娅的哥哥雷欧提斯对哈姆莱特极为怨恨,克劳狄斯趁机拉拢他,两人合谋设计杀死哈姆莱特。本文是戏剧中的第三幕第一场。

文题解读:

文字积累

虔敬( ) 鞭挞( )

嫁奁( ) 戕害( )

吮吸( ) 忏悔( )

qián

tà

lián

qiānɡ

shǔn

chàn

下面是《哈姆莱特(节选)》的思维导图,请阅读课文后,在横线上填出相应的文字。

梳理文脉:

①定计再探始末

②假作痴呆回避

③恋人偶遇

④繁华变泥土

⑤安排去英国

第一场:国王与身边的侍臣及王后之间的对白:心怀鬼胎、惊疑不定的国王与侍臣密谋商量试探是否“因失恋而疯狂”的哈姆莱特。

第二场:哈姆莱特与奥菲利娅的对白:奥菲利娅被狡猾的国王和父亲利用,前来试探装疯卖傻的哈姆莱特,被哈姆莱特识破,哈姆莱特故意用语言刺痛奥菲利娅。

第三场:国王与波洛涅斯的对白:试探后密谋,派哈姆莱特出使英国。

节选部分可分为“三场”对白,请分别梳理

人物关系

part 02

文中节选人物关系

哈姆莱特(丹麦王子)

克劳狄斯(丹麦国王、哈姆莱特叔父)

乔特鲁德(王后:哈姆莱特之母)

波洛涅斯(御前大臣)

奥菲莉亚(波洛涅斯之女)

罗森格兰兹(朝臣)吉尔登斯吞(朝臣)

霍拉旭

(哈姆雷特之友)

罗雷欧提斯

(哈姆莱特之友、

奥菲莉亚之兄、

波洛涅斯之子)

尖锐的矛盾冲突

哈姆莱特——克劳狄斯(杀父“霸”母之仇)

哈姆莱特——雷欧提斯(杀父“害”妹之仇)

正义与邪恶的较量;

也是社会过渡时期新、旧两种社会力量的较量

两重矛盾冲突产生强烈的碰撞,并紧紧围绕“比剑”(明)

和“毒计”(暗)展开,悲剧由此产生!

全剧展示的冲突主要是围绕哈姆莱特与国王克劳狄斯之间的冲突。

节选主要冲突

第一场和第三场对白:哈姆莱特与国王之间的冲突。

(本质上是正义与邪恶的冲突)

第二场对白:奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通产生误解的冲突,哈姆莱特内心生存还是毁灭的矛盾冲突。

(本质上是现实与内心的冲突)

明确节选内容矛盾冲突

在这场戏中,与哈姆莱特形成矛盾冲突的一方是如何自我伪装的?分别暴露了自己怎样的性格特点?请根据提示完成下表。

人物 自我伪装 真实性格

国王克劳狄斯 装作不怀恶意 ①____________

波洛涅斯 装作老成持重、深谋远虑 全无心肝的佞臣

罗森格兰兹和吉尔登斯吞 装作依然是哈姆莱特的朋友 ②____________

奥菲利娅 ③_______________________ 幼稚天真

心怀叵测

背叛友情

装作正在“用功”读书

〔分析〕

第一层:哈姆莱特感到痛苦困惑:不复仇意味着生存,却要忍受命运的暴虐的毒箭;复仇意味着毁灭与死亡。哪一种高贵?

第二层:如果死亡就像睡着了,不会有伤害,那是最好的结局。如果死亡像睡着了,但还会做梦,内心将继续受到惩罚,受到煎熬。这就使得哈姆莱特不得不有顾虑。

第三层:生存意味着忍受无边的痛苦,死亡意味着不可知的恐惧,所以,让哈姆莱特陷入于两难的顾虑与犹豫之中。顾虑与犹豫又让哈姆莱特变成懦夫,所以哈姆莱特叫奥菲利娅“不要忘记替我忏悔自己的罪孽”。

如何理解“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题”的这一段内心独白?分析其内涵合作用

〔明确〕

1.内涵:这段独白蕴含着深刻的哲理。这个问题不仅是哈姆莱特所面对的,也是每个人在面临重大抉择时都会产生的困惑与思索:“生存”象征着苟且偷生、安于现状;“毁灭”象征着奋力拼搏,牺牲眼前的利益,为未来而努力。

2.作用:莎士比亚巧妙地运用独白推动故事情节的发展,通过内心独白更好地塑造了人物形象,让读者随着人物内心的变化体会作品的深层思想,充分表现了作品主题。

哈姆莱特是 “朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花;时流的明镜、人伦的雅范、举世注目的中心”。

分析:七个短语从七个角度来极力赞美哈姆莱特,是一个有知识、有理想的青年。

在奥菲利亚的独白中,哈姆莱特过去是怎样的形象?

哈姆莱特人物性格

1.迷惘、痛苦、焦虑、

惶惶不安、悲观忧郁,

相信宿命、犹豫延宕。

2.善于应变,敢于斗争。

3.疾恶如仇,幼稚草率。

4.善良坦荡,勇于斗争。

“他杀死了我的父王,奸污了我的母亲,篡夺了我的嗣位的权利,用这种诡计谋害我的生命,凭良心说我是不是应该亲手向他复仇雪恨?如果我不去剪除这一个戕害天性的蟊贼,让他继续为非作恶,岂不是该受天谴吗?”

“现在我明明有理由,有决心,有力量,有方法,可以动手干我所要干的事,可是我还是在说一些话......我不知道这是为了鹿豕一般的健忘呢,还是为了三分怯懦一分智慧的过于审慎的顾虑。”

〔欣赏〕

“从天性上说,哈姆莱特是一个强有力的人,他精力充沛,灵魂伟大,他在软弱时也是伟大而强有力的,因为一个精神强大的人,即使跌倒,也比一个软弱的人奋起的时候高明。”

——别林斯基

“一个美丽、纯洁、高贵而道德高尚的人,他没有坚强的精力使他成为英雄,却在一个重担下毁灭……,每个责任对它都是神圣的,这个责任却是太沉重……他是怎样地徘徊、辗转、恐惧、进退维谷,总是触景生情,总是回忆过去,最后几乎失却他面前的目的。”

——歌德

“哈姆莱特像我们每一个人一样真实,但又要比我们伟大。他是一个巨人,却又是一个真实的人。因为哈姆莱特不是你,也不是我,而是我们大家。哈姆莱特不是某一个人,而是人。”

——雨果

〔欣赏〕

〔明确〕

①剧中奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通产生误解后的冲突,及哈姆莱特内心“生存还是毁灭”的矛盾,其实还是围绕“哈姆莱特与国王克劳狄斯”之间的主要冲突展开的。

如从表面来看,奥菲利娅和哈姆莱特之间的冲突是有关恋人感情的,但表现的却是对人生的思索,对黑暗现实的揭露。

②通过冲突也塑造了人物形象,塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨等复杂情感的人文主义思想家的典型人物。同时也塑造了奥菲利娅的单纯多情。

分析剧本,如何看待奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通产生误解后的冲突?其作用是什么?

品读剧本语言,感知手法技巧

①庞大的词汇量;

②丰富的语言形式;主要用无韵诗体写成,其中也有散文、有韵诗和抒情歌谣。

③语言个性化;不同的人物有不同的语言,同一个人物在不同的境遇中也会有不同的语言。

如哈姆莱特清醒时是典雅的语言,符合王子的身份;在装疯时用的是逻辑混乱、晦涩难解的语言,符合疯子的特点。恰到好处地表现了他的心理活动和他复杂深沉的个性特征。

④善于运用人物之间富有强烈的对比性的语言来突出人物形象。有正反面形象之间的对比,也有正面同类人物之间的对比。

如哈姆莱特的激情和深沉与克劳狄斯的阴沉和邪气、哈姆莱特的矛盾与优柔寡断和奥菲利娅的单纯与深情惋惜都形成了鲜明的对比,他们的语言都适合各自的身份地位及个性特点,真可谓各如其人,各有个性。

⑤擅长运用长篇内心独白来揭示人物复杂而隐秘的内心世界。

如哈姆莱特那段著名的独白,就展示了他复仇过程中痛苦的心灵冲撞。语言深沉含蓄,极富于哲理性,对刻画人物独特的个性起到了画龙点睛的作用。

请结合文本赏析本文台词的语言特点。

⑥善于运用比喻、隐喻等形象化的语言,有效地突出了人物的性格特征,揭示了人物的内心世界和情感变化。

如奥菲利娅在谈到哈姆莱特的变化时,就用了一连串的比喻句,她说:“我是一切妇女中间最伤心而不幸的,我曾经从他音乐一般的盟誓中吮吸芬芳的甘蜜,现在却眼看着他的高贵无上的理智,像一串美妙的银铃失去了谐和的音调,无比的青春美貌,在疯狂中凋谢!”这段语言就极富抒情性和形象性。

文中多次运用了借喻的手法。借喻指以喻体来代替本体,本体和喻词都不出现,直接把甲(本体)说成乙(喻体)。由于只有喻体出现,所以借喻能产生更加深厚、含蓄的表达效果,同时也使语言更加简洁。

(1)在那死的睡眠里,究竟将要做些什么梦,那不能不使我们踌躇顾虑。

喻体:睡眠。本体:死亡。 (2)惧怕那从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国。

喻体:从来不曾有一个旅人回来过的神秘之国。本体:死亡。

(3)朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花。

喻体:朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花。本体:哈姆莱特。

课文节选的这场戏主要表现奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通产生误解后的冲突,以及哈姆莱特内心关于生存还是毁灭的矛盾。一方面,通过哈姆莱特的内心独白,揭示了他内心的矛盾与痛苦;另一方面,作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心扼腕,表达了对哈姆莱特的赞美之情。从表面看,冲突是在一对恋人之间展开的,但表现的却是对人生的思考。文章塑造了一个内心深沉、有着痛苦与彷徨的复杂情感的人文主义思想家的典型形象。

小结:

拓展...

“她的衣服四散展开,使她暂时像人鱼一样漂浮在水上,她嘴里还断断续续地唱着古老的歌谣,好像一点不感觉到处境险恶,又好像她本来就是生长在水中一般。”

〔分析〕

1.奥菲利亚是美好的,她身份高贵却单纯善良、不谙世事,只是单纯的追求纯洁的爱情,然而亲人和爱人却都为达到自己的目的而利用她,奥菲利亚最终疯癫、溺亡。

例如:她以为她的父亲爱她,但父亲以她为诱饵试探、诱骗哈姆雷特;她以为哈姆雷特爱她,然而哈姆雷特也利用了她,最终羞辱她,抛弃她,杀死她的父亲。

2.她也爱慕着哈姆雷特,但在父亲、兄长与恋人的对立中,奥菲利娅保守且软弱,她迷失了方向,也迷失了自我,迷失了追求。

3.奥菲利娅身边只有跟自己性别对立的、强势的父亲与兄长,而没有一个从女性角度来建议与引导她的人。当奥菲利娅尝试着与父亲分享自己的女孩心事,得到的只有父亲波的当头棒喝;后来奥菲利娅看到哈姆雷特的疯态,哈姆雷特对自己说下流话的时候的不知所措,都体现出奥菲利娅由于母性或女性角色的缺失,而在爱情这件事上显示出低能。

4.奥菲利娅与哈姆雷特的这场爱情悲剧,还因为二人并未真正主动地向对方坦露过、交流过自己真实的想法,没有实质有效地进行互相了解。奥菲利娅仅根据父亲兄长对于哈姆雷特不会献出真正感情这种一面之词而被动等待;而哈姆雷特也一心认为只有装疯,让爱人离开自己、恨自己就是保护爱人,无牵无挂才能坚定复仇信念。他对奥菲利娅的爱是深沉的,但是他做的却是感动自己的事情,看似保护了奥菲利娅,实则却让她更为伤心,失去理想,给她带去了沉重的打击。

男人们争权夺势,互相算计厮杀。可怜的奥菲利亚,她做错了什么?要承受这样的命运。

体己感悟:

奥菲利娅是美丽的少女,沾有晨间露水的玫瑰。

折断这一朵玫瑰的,是女性缺乏自主意识的社会,是疼她的父兄,是爱她的哈姆雷特,是她自己的双手。

奥菲利娅的爱情悲剧或许是那个时代的必然,拥有独立人格和勇敢追求自己的幸福,会是每个时代美好爱情开始的必然。

《哈姆莱特》人物关系

你想学英语

没有比莎士比亚的英语更丰富、更原始、更有趣的了。

你想听故事

没有比莎士比亚的戏剧更包罗万象、更离奇曲折的了,你想了解人类,了解你自己 读莎士比亚。

有人说,小心身边熟读莎士比亚的人,他们很可怕!——优秀得可怕!

to be or not to be,that is a question.

生存还是还是毁灭,这是一个问题。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])