高中语文必修1第一单元第1课 劝学 导学案

文档属性

| 名称 | 高中语文必修1第一单元第1课 劝学 导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 38.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-24 16:20:45 | ||

图片预览

文档简介

高一语文《劝学》导学案

制作人: 审核人: 制作时间:

课前预习案一、学习目标: ( http: / / www.21cnjy.com )二、文题及背景: 1.作者介绍(结合注释①)

荀子(约公元前313一前238)名况字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。

荀子是我国古代的思想家、教育家,是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠 ( http: / / www.21cnjy.com )“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

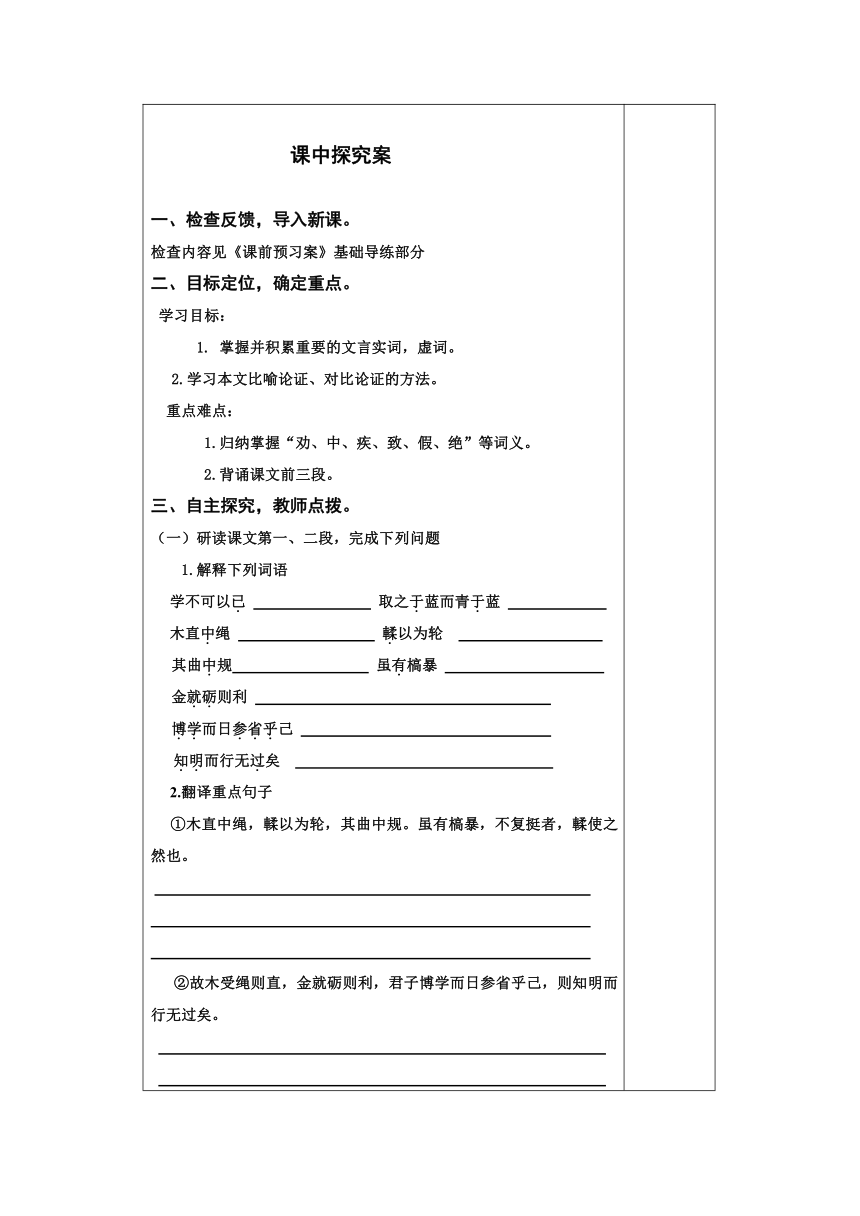

荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几 ( http: / / www.21cnjy.com )段的节录。《劝学》是荀子的代表作之一,是《荀子》的第一篇。内容分前后两个部分,前部分着重阐明学习的重要性,后部分着重阐明学习的方法。本文是原文前几段的节录,勉励人们学习须持之以恒,以求增长知识,发展才能,培养高尚品德。 2.探寻背景:荀子五十岁游齐,曾三为稷下 ( http: / / www.21cnjy.com )学宫祭酒。祭酒是学宫的最高长官。稷下学宫是齐国专设的求学讲学机构,老师来自全国各地,学生来自四面八方,要求学生受业讲学是祭酒考虑的重要问题,为此,荀子写下了著名的传世之作《劝学》。他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。勉励人们“积善成德”,成为君子。《劝学》是荀子的开篇之作、3.题解 《劝学》是《荀子》第一篇,“劝”是“劝勉”的意思。《劝学》论述了学习的意义、作用、方法和态度,反映了先秦儒家在教育方面的某些正确观点,也体现了作为先秦诸子思想集大成者的荀子文章的艺术风格。三、基础导练:1.识字注音:(1)重点字木直中( )绳 輮( )以为轮 虽有槁暴( ) 金就砺( )则利 参省( )( ) 须臾( )之所学 跂( )而望矣 假舆( )马者 假舟楫( )者 蛟( )龙生焉 不积跬( )步 骐( )骥( )一跃 驽( )马十驾 , 锲( )而不舍 金石可镂( ) 六跪而二螯( ) 非蛇鳝( )之穴2、(2)多音字 ①一语中的 ② 久假不归 中流砥柱 寒假③ 强劲 强人所难 倔强 3.辫字组词(1) 楫 辑 缉 揖 (2) 镂 缕 偻 褛 (3) 跂 歧 伎 岐 4.通读课文,把握结构 本文一共4段,是围绕那句话展开的?每段的内容各是什么? (学法指导:本文是议论文,可以从文体结构特点角度思考。) 四、知识链接1、关于劝学的名言名句◆朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。(《神童诗》)◆三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。(唐 颜真卿《劝学》)◆青青园中葵,朝露待日晞。阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。(《长歌行》)◆盛年不再来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。(晋 陶渊明《杂诗》)◆劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。有花堪折直须折,莫待无花空折枝。(唐 《金缕衣》)2、关于比喻论证比喻论证是一种用具体、生动、形象的事物 ( http: / / www.21cnjy.com )作比喻,来证明较抽象道理的论证方法。比喻是用相似的事物打比方的修辞方法。被比方的事物叫 “ 本体 ” ,用来打比方的事物叫 “ 喻体 ” ,联系二者的词语叫 “ 喻词 ”(像、是、如等)。用来作为喻体的事物,应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的,这样,才能既通俗又生动地说明另一个事物。比喻应当贴切、自然,要能恰到好处地说明被论证事物的特点。如可以把教师比喻成蜡烛、春蚕,说明他们无私地献出自己的一切,却不能将他们比喻成能使别人干净起来,可他们自己却像越来越脏的抹布、扫帚,这样运用比喻法,叫“引喻失义”,应当注意。因为比喻的双方缺乏本质上的内在联系,所以任何比喻都是有缺陷的。要完整、深刻地论述一个问题,不能仅靠几个比喻,应把它和例证法、分析法等结合起来使用。 课中探究案一、检查反馈,导入新课。检查内容见《课前预习案》基础导练部分二、目标定位,确定重点。学习目标: 1. 掌握并积累重要的文言实词,虚词。2.学习本文比喻论证、对比论证的方法。 重点难点: 1.归纳掌握“劝、中、疾、致、假、绝”等词义。 2.背诵课文前三段。三、自主探究,教师点拨。(一)研读课文第一、二段,完成下列问题 1.解释下列词语 学不可以已 取之于蓝而青于蓝 木直中绳 輮以为轮 其曲中规 虽有槁暴 金就砺则利 博学而日参省乎己 知明而行无过矣 2.翻译重点句子 ①木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。 ②故木受绳则直,金就砺则 ( http: / / www.21cnjy.com )利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

3.文段分析思考①第一段在全文中的地位和作用是什么 ②第二段运用了什么样的论证方法?分解比喻句的含义,分析与中心论点的关系。 ③第二段哪句话回答了“学不可以已”?(用原话回答) 4.背诵第一、二自然段。 (二)研读第三自然段,积累文言字词句式。 1.解释加点词语 终日而思 须臾之所学 跂而望矣 登高而招 而见者远 顺风而呼 声非加疾也 而闻者彰 假舆马者 非利足也 而致千里 非能水也 而绝江河 生非异也 2.翻译下列语句 ①假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。 ②君子生非异也,善假于物也。 3.文段分析思考 ①本段是从那个角度说“学不可以已”的?作者用了哪些比喻来说明? ②本段哪句话回答了“学不可以已”? (用原话回答) 4.背诵第三自然段。四、尝试演练,合作解疑。请以“学能补拙”为写作中心,用《劝学》第三段的例子做论据,用比喻论证的方法写一段话,不少于100字、 五、当堂检测,拓展延伸。1.下列加点词解释全都正确的一项是( ) (1)虽有槁暴(晒) (2)輮以为轮(用火烤使……弯曲) (3)吾尝跂而望矣(抬起脚后跟 ) (4)君子生非异也(通“性”,资质、禀赋) (5)非利足也(走路) (6)筋骨之强(强壮) (7)而致千里(送达) (8)而绝江河(隔断) (9)声非加疾也(强,这里指声音宏大) (10)而闻者彰(清楚) (11)劝学(勉励) A.⑴⑵⑷⑸⑹ B. ⑵⑶⑹⑼⑽ C. ⑴⑷⑸⑺⑾ D. ⑹⑻⑼⑽⑾2.下列加点字用法相同的一项是( )A.积土成山,风雨兴焉然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔 B.善假于物也/于是余有叹焉 C.故木受绳则直/则知明而行无过矣 D.君子博学而日参省乎己/吾尝终日而思矣 3.下列不含通假字的一句是( ) ( http: / / www.21cnjy.com )六、课堂小结,布置作业1.复习所讲重点实虚词、重要句子翻译,下节课课前提问。2.背熟并写过课文一、二、三段,下节课课前默写。3.把课堂写作训练内容落实到随笔本上。

《劝学》第一课时答案

课前预习案

识字注音答案略。

本文是围绕“君子曰:学不可以已”这句话展开的。

( http: / / www.21cnjy.com )

课中探究案答案

三(一)1.停止 从 /比 合乎 通“煣”,用火烤木使它弯曲 合乎 通“又”

靠近/磨刀石 广泛的 ( http: / / www.21cnjy.com )学习/检查/反省/介词,相当于“于”,引出动作涉及的对象 通“智”,智慧/明达 2.翻译答案略

3.(1)① 是全文的文眼。②统领全篇,开门见山,引起下文论述。

(2)比喻论证。本段作者 ( http: / / www.21cnjy.com )用了五个比喻。

“青出于蓝”、 “冰寒于水”,说明事物经过一定的变化,可以提高。

“直木为轮”说明事物经过一定的变化,还可以改变原来的状态。

“木受绳则直”、“金就砺则利” 说明:肯下功夫。必见成效。

——推论出人必须通过学习和参省才能达到“知明而行无过”的境地。

本段是从总论学习的重要性这个角度来论述中心论点的。

(3)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(二)1.连词,表修饰,不翻译 结构助词,不翻译 连词,表修饰,不翻译

连词,表顺承 连词,表转折,但是 连词,表修饰,不翻译 强 清楚

借助 形容词的使动用法,使……快 到达 名词作动词,游泳 横渡

通“性”,资质,禀赋 2.翻译略

3. ①本段是从那个角度说“学不可以已”的?作者用了哪些比喻来说明?

本段是从学习的重要作用这个角度来论述中心论点。

本段作者用了五个比喻。

( http: / / www.21cnjy.com ) “跂而望”、“不如登高之博见”:只有摆正“学”和“思”的关系才能使学习产生显著效果。

“登高而招”、“顺风而呼”、“假舆马”、“假舟楫”四个比喻,阐明了在实际生活中由于利用和借助外界条件所起的重要作用,从而说明人借助学习,就能弥补自己不足,取得更显著的成效。

——君子所以能超越常人,并非先天素质与一般人有差异,而完全靠后天善于学习。

②本段哪句话回答了“学不可以已”? (用原话回答)

君子生非异也,善假于物也。

四.尝试演练

学习就像是一匹马,即使你不能走得快,它 ( http: / / www.21cnjy.com )也能带你到千里之外;学习就像是一只船,即使你不会游泳,它也能帮你横渡江河。如果不学习,那么你自身的不足就无法得到弥补,最终会影响你的人生,所以,学能补拙,只有学习,才能弥补自身的不足。

五、B C A

制作人: 审核人: 制作时间:

课前预习案一、学习目标: ( http: / / www.21cnjy.com )二、文题及背景: 1.作者介绍(结合注释①)

荀子(约公元前313一前238)名况字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。

荀子是我国古代的思想家、教育家,是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠 ( http: / / www.21cnjy.com )“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几 ( http: / / www.21cnjy.com )段的节录。《劝学》是荀子的代表作之一,是《荀子》的第一篇。内容分前后两个部分,前部分着重阐明学习的重要性,后部分着重阐明学习的方法。本文是原文前几段的节录,勉励人们学习须持之以恒,以求增长知识,发展才能,培养高尚品德。 2.探寻背景:荀子五十岁游齐,曾三为稷下 ( http: / / www.21cnjy.com )学宫祭酒。祭酒是学宫的最高长官。稷下学宫是齐国专设的求学讲学机构,老师来自全国各地,学生来自四面八方,要求学生受业讲学是祭酒考虑的重要问题,为此,荀子写下了著名的传世之作《劝学》。他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。勉励人们“积善成德”,成为君子。《劝学》是荀子的开篇之作、3.题解 《劝学》是《荀子》第一篇,“劝”是“劝勉”的意思。《劝学》论述了学习的意义、作用、方法和态度,反映了先秦儒家在教育方面的某些正确观点,也体现了作为先秦诸子思想集大成者的荀子文章的艺术风格。三、基础导练:1.识字注音:(1)重点字木直中( )绳 輮( )以为轮 虽有槁暴( ) 金就砺( )则利 参省( )( ) 须臾( )之所学 跂( )而望矣 假舆( )马者 假舟楫( )者 蛟( )龙生焉 不积跬( )步 骐( )骥( )一跃 驽( )马十驾 , 锲( )而不舍 金石可镂( ) 六跪而二螯( ) 非蛇鳝( )之穴2、(2)多音字 ①一语中的 ② 久假不归 中流砥柱 寒假③ 强劲 强人所难 倔强 3.辫字组词(1) 楫 辑 缉 揖 (2) 镂 缕 偻 褛 (3) 跂 歧 伎 岐 4.通读课文,把握结构 本文一共4段,是围绕那句话展开的?每段的内容各是什么? (学法指导:本文是议论文,可以从文体结构特点角度思考。) 四、知识链接1、关于劝学的名言名句◆朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。(《神童诗》)◆三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。(唐 颜真卿《劝学》)◆青青园中葵,朝露待日晞。阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。(《长歌行》)◆盛年不再来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。(晋 陶渊明《杂诗》)◆劝君莫惜金缕衣,劝君惜取少年时。有花堪折直须折,莫待无花空折枝。(唐 《金缕衣》)2、关于比喻论证比喻论证是一种用具体、生动、形象的事物 ( http: / / www.21cnjy.com )作比喻,来证明较抽象道理的论证方法。比喻是用相似的事物打比方的修辞方法。被比方的事物叫 “ 本体 ” ,用来打比方的事物叫 “ 喻体 ” ,联系二者的词语叫 “ 喻词 ”(像、是、如等)。用来作为喻体的事物,应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的,这样,才能既通俗又生动地说明另一个事物。比喻应当贴切、自然,要能恰到好处地说明被论证事物的特点。如可以把教师比喻成蜡烛、春蚕,说明他们无私地献出自己的一切,却不能将他们比喻成能使别人干净起来,可他们自己却像越来越脏的抹布、扫帚,这样运用比喻法,叫“引喻失义”,应当注意。因为比喻的双方缺乏本质上的内在联系,所以任何比喻都是有缺陷的。要完整、深刻地论述一个问题,不能仅靠几个比喻,应把它和例证法、分析法等结合起来使用。 课中探究案一、检查反馈,导入新课。检查内容见《课前预习案》基础导练部分二、目标定位,确定重点。学习目标: 1. 掌握并积累重要的文言实词,虚词。2.学习本文比喻论证、对比论证的方法。 重点难点: 1.归纳掌握“劝、中、疾、致、假、绝”等词义。 2.背诵课文前三段。三、自主探究,教师点拨。(一)研读课文第一、二段,完成下列问题 1.解释下列词语 学不可以已 取之于蓝而青于蓝 木直中绳 輮以为轮 其曲中规 虽有槁暴 金就砺则利 博学而日参省乎己 知明而行无过矣 2.翻译重点句子 ①木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。 ②故木受绳则直,金就砺则 ( http: / / www.21cnjy.com )利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

3.文段分析思考①第一段在全文中的地位和作用是什么 ②第二段运用了什么样的论证方法?分解比喻句的含义,分析与中心论点的关系。 ③第二段哪句话回答了“学不可以已”?(用原话回答) 4.背诵第一、二自然段。 (二)研读第三自然段,积累文言字词句式。 1.解释加点词语 终日而思 须臾之所学 跂而望矣 登高而招 而见者远 顺风而呼 声非加疾也 而闻者彰 假舆马者 非利足也 而致千里 非能水也 而绝江河 生非异也 2.翻译下列语句 ①假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。 ②君子生非异也,善假于物也。 3.文段分析思考 ①本段是从那个角度说“学不可以已”的?作者用了哪些比喻来说明? ②本段哪句话回答了“学不可以已”? (用原话回答) 4.背诵第三自然段。四、尝试演练,合作解疑。请以“学能补拙”为写作中心,用《劝学》第三段的例子做论据,用比喻论证的方法写一段话,不少于100字、 五、当堂检测,拓展延伸。1.下列加点词解释全都正确的一项是( ) (1)虽有槁暴(晒) (2)輮以为轮(用火烤使……弯曲) (3)吾尝跂而望矣(抬起脚后跟 ) (4)君子生非异也(通“性”,资质、禀赋) (5)非利足也(走路) (6)筋骨之强(强壮) (7)而致千里(送达) (8)而绝江河(隔断) (9)声非加疾也(强,这里指声音宏大) (10)而闻者彰(清楚) (11)劝学(勉励) A.⑴⑵⑷⑸⑹ B. ⑵⑶⑹⑼⑽ C. ⑴⑷⑸⑺⑾ D. ⑹⑻⑼⑽⑾2.下列加点字用法相同的一项是( )A.积土成山,风雨兴焉然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔 B.善假于物也/于是余有叹焉 C.故木受绳则直/则知明而行无过矣 D.君子博学而日参省乎己/吾尝终日而思矣 3.下列不含通假字的一句是( ) ( http: / / www.21cnjy.com )六、课堂小结,布置作业1.复习所讲重点实虚词、重要句子翻译,下节课课前提问。2.背熟并写过课文一、二、三段,下节课课前默写。3.把课堂写作训练内容落实到随笔本上。

《劝学》第一课时答案

课前预习案

识字注音答案略。

本文是围绕“君子曰:学不可以已”这句话展开的。

( http: / / www.21cnjy.com )

课中探究案答案

三(一)1.停止 从 /比 合乎 通“煣”,用火烤木使它弯曲 合乎 通“又”

靠近/磨刀石 广泛的 ( http: / / www.21cnjy.com )学习/检查/反省/介词,相当于“于”,引出动作涉及的对象 通“智”,智慧/明达 2.翻译答案略

3.(1)① 是全文的文眼。②统领全篇,开门见山,引起下文论述。

(2)比喻论证。本段作者 ( http: / / www.21cnjy.com )用了五个比喻。

“青出于蓝”、 “冰寒于水”,说明事物经过一定的变化,可以提高。

“直木为轮”说明事物经过一定的变化,还可以改变原来的状态。

“木受绳则直”、“金就砺则利” 说明:肯下功夫。必见成效。

——推论出人必须通过学习和参省才能达到“知明而行无过”的境地。

本段是从总论学习的重要性这个角度来论述中心论点的。

(3)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(二)1.连词,表修饰,不翻译 结构助词,不翻译 连词,表修饰,不翻译

连词,表顺承 连词,表转折,但是 连词,表修饰,不翻译 强 清楚

借助 形容词的使动用法,使……快 到达 名词作动词,游泳 横渡

通“性”,资质,禀赋 2.翻译略

3. ①本段是从那个角度说“学不可以已”的?作者用了哪些比喻来说明?

本段是从学习的重要作用这个角度来论述中心论点。

本段作者用了五个比喻。

( http: / / www.21cnjy.com ) “跂而望”、“不如登高之博见”:只有摆正“学”和“思”的关系才能使学习产生显著效果。

“登高而招”、“顺风而呼”、“假舆马”、“假舟楫”四个比喻,阐明了在实际生活中由于利用和借助外界条件所起的重要作用,从而说明人借助学习,就能弥补自己不足,取得更显著的成效。

——君子所以能超越常人,并非先天素质与一般人有差异,而完全靠后天善于学习。

②本段哪句话回答了“学不可以已”? (用原话回答)

君子生非异也,善假于物也。

四.尝试演练

学习就像是一匹马,即使你不能走得快,它 ( http: / / www.21cnjy.com )也能带你到千里之外;学习就像是一只船,即使你不会游泳,它也能帮你横渡江河。如果不学习,那么你自身的不足就无法得到弥补,最终会影响你的人生,所以,学能补拙,只有学习,才能弥补自身的不足。

五、B C A