高中语文必修1第四单元第9课 赤壁之战 导学案

文档属性

| 名称 | 高中语文必修1第四单元第9课 赤壁之战 导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 48.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-24 16:23:14 | ||

图片预览

文档简介

《赤壁之战》导学案第一课时

制作人: 审核人: 制作时间:

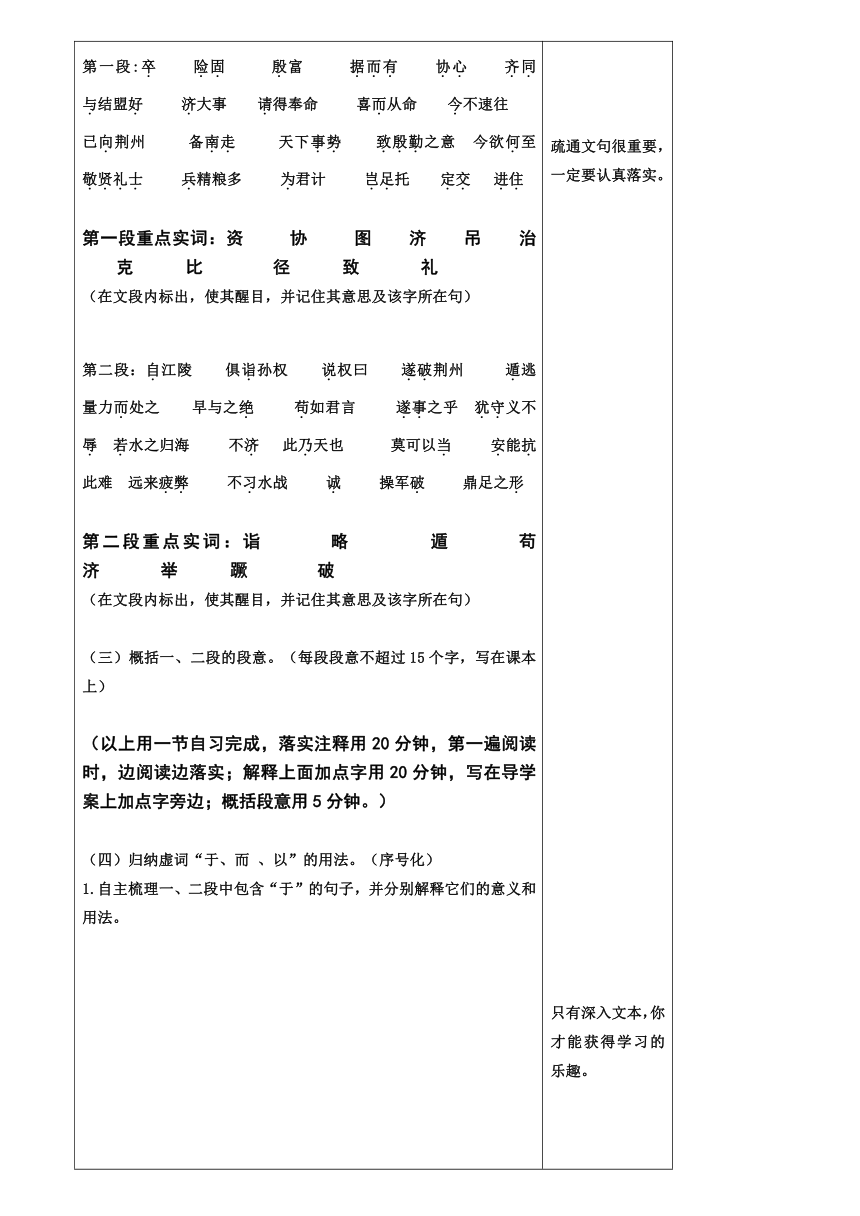

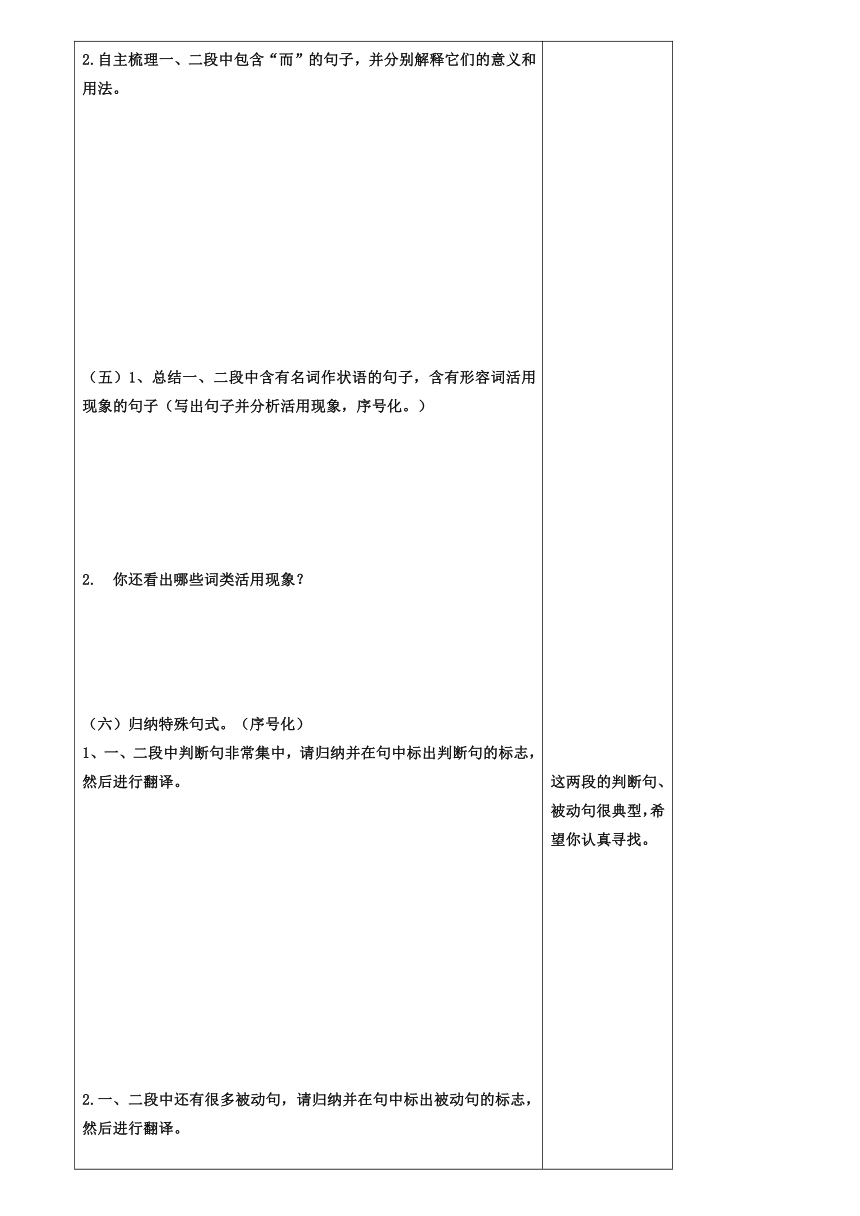

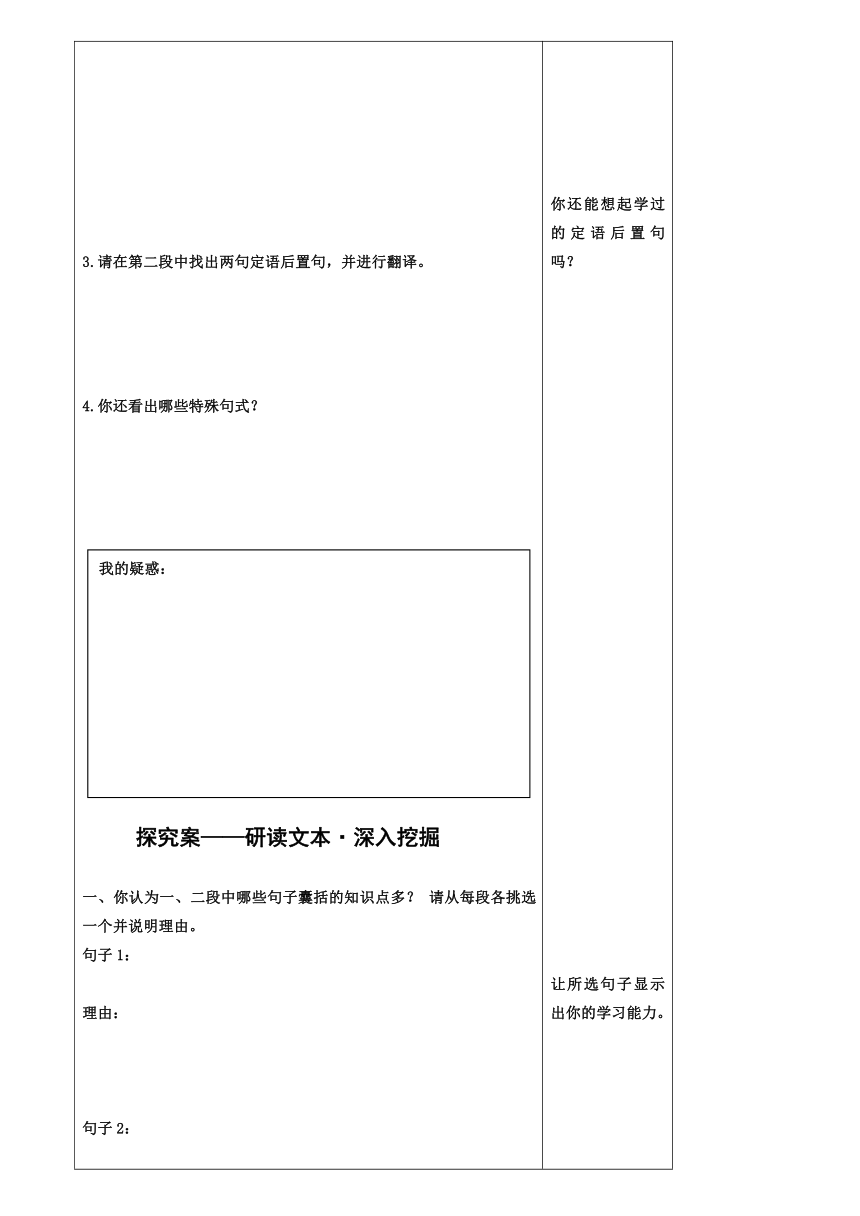

课前预习案使用说明及学法指导:诵读文章,结合课下注释理解文意,用黑色笔标出重点文言词语,并尝试翻译课文。在充分预习、熟读课文的基础上,结合自己的理解,独立完成导学案。找出自主学习的疑难点,课堂上合作探究解决。学习目标:准确掌握“济”“吊”“比”“举”等文言实词,归纳“于”“而”等文言虚词的用法。。掌握名词作状语、形容词的活用等词类活用,归纳判断句、被动句等特殊句式。学习过程: 初读文本·整体感知大声诵读一、二段,正音断句;尝试翻译课文,整体理解文意;请用黑色笔将课下注释搬入课文中;将不理解的文言词语用红笔圈出来。借助古汉语词典,解决课文中不理解的文言词语。写下自己不能解决的文言现象和其他阅读困惑。 预习案——再读文本·深入预习一.了解作者和写作背景(一)作家作品1、作者简介 司马光,字君实,夏县(今属山西)人 ( http: / / www.21cnjy.com )。北宋时期的政治家,史学家。幼年有“破缸救儿”的故事。20岁中进士,为官清正,不畏强暴,敢于直谏,提出不少好的建议,但大部分未被采纳。生活俭朴,好学不倦。神宗时擢为翰林学士、御史中丞。王安石变法,他以“祖宗之法不可变”为由,竭 ( http: / / www.21cnjy.com )力反对。神宗授旗为枢密副使,坚辞不受,退居洛阳,继续编书,书成呈神宗,赐名《资治通鉴》。为相8个月病死,追封温国公,世称司马温公。著作有《司马文正公集》等。司马光自幼嗜学,尤喜《春秋左氏传》。2.作品简介《资治通鉴》是我国最大的一部编年体通史,是司马光 ( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )(1019- 1086)和他的助手历时十九年编纂的一部规模空前的编年体通史巨著。记载了从战国到五代共1362年的史实。在这部书里,编者总结出许多经验教训,供统治者借鉴,宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴诫来加强统治,所以定名为《资治通鉴》。(二)惊心动魄的背景: 三国形成时期,孙权、刘备联军于汉献 ( http: / / www.21cnjy.com )帝建安十三年(208)在长江赤壁(今湖北赤壁西北)一带大胜曹操军队,这是奠定三国鼎立基础的著名战役。

官渡之战以后,曹操基本上消灭了北方的割据势力,北方大部分为曹操所统治,但长江中下游一带还有两大势力尚未归服,一个是依附于荆州刘表的刘备,有诸葛亮辅佐,实力日渐扩大;另一个是割据江东的孙权,所辖地区经济发达,手下人才众多。为了统一全国,曹操作玄武池训练水兵,并对可能动乱的关中地区采取措施,随即于建安十三年(公元208年) 率领20多万人马(号称80万)南征荆州(约今湖北、湖南),想要一举击溃刘备与孙权,一统南北。此时孙权已自江东统军攻克夏 ( http: / / www.21cnjy.com )口(今武汉境),打开了西入荆州的门户,正相机吞并荆、益州(今成都),再向北发展;而依附荆州牧刘表的刘备,“三顾茅庐”得诸葛亮为谋士,以其隆中对策,制定先占荆、益,联合孙权,图谋中原的策略,并在樊城大练水陆军。在这种情况下,孙刘采取了联合抗曹的斗争策略。曹操军劳师、水土不服、短于水战、战马无粮等弱点,坚定了孙权抗曹决心。孙权不顾主降派张昭等反对,命周瑜为大都督,程普为副都督,鲁肃为赞军校尉,率3万精锐水兵,与刘备合军共约5万,溯江水而上,进驻夏口,最终战胜了曹操,使三国鼎立的局面得以形成。二.自主学习(一)自读课文,注意字音、停顿。将字音落实在课文中。卒zú 荆jīng州 殷yīn富 枭xiāo雄 恶wù其能 抚fǔ安 济jì大事 为wí ( http: / / www.21cnjy.com )i操所先 长坂bǎn 殷yīn勤 讨虏lǔ 为wèi君计 樊fán口 江陵líng 诣yì 芟shān夷 遁dùn逃 ( http: / / www.21cnjy.com ) 束shù甲 王室之胄zhòu 疲敝bì 强弩nǔ 鲁缟gǎo 蹶jué上将 (二)疏通文句,将课下注释搬入课文中,并在原句中解释下列加点词语(借助古汉语词典,先在导学案上写出自己的答案,订正后落实在课本上):第一段:卒 险固 殷富 据而有 协心 齐同 与结盟好 济大事 请得奉命 喜而从命 今不速往 已向荆州 备南走 天下事势 ( http: / / www.21cnjy.com ) 致殷勤之意 今欲何至 敬贤礼士 兵精粮多 为君计 岂足托 定交 进住第一段重点实词:资 ( http: / / www.21cnjy.com ) 协 图 济 吊 治 克 比 径 致 礼(在文段内标出,使其醒目,并记住其意思及该字所在句)第二段:自江陵 俱 ( http: / / www.21cnjy.com )诣孙权 说权曰 遂破荆州 遁逃 量力而处之 早与之绝 苟如君言 遂事之乎 犹守义不辱 若水之归海 不济 此乃天也 莫可以当 安能抗此难 远来疲弊 不习水战 诚 操军破 鼎足之形 第二段重点实词:诣 略 遁 苟 济 举 蹶 破(在文段内标出,使其醒目,并记住其意思及该字所在句)(三)概括一、二段的段意。(每段段意不超过15个字,写在课本上)(以上用一节自习完成,落实注释用20分 ( http: / / www.21cnjy.com )钟,第一遍阅读时,边阅读边落实;解释上面加点字用20分钟,写在导学案上加点字旁边;概括段意用5分钟。)(四)归纳虚词“于、而 、以”的用法。(序号化)1.自主梳理一、二段中包含“于”的句子,并分别解释它们的意义和用法。2.自主梳理一、二段中包含“而”的句子,并分别解释它们的意义和用法。 (五)1、总结一、二段中含有名词作状语的句子,含有形容词活用现象的句子(写出句子并分析活用现象,序号化。)2. 你还看出哪些词类活用现象?(六)归纳特殊句式。(序号化)1、一、二段中判断句非常集中,请归纳并在句中标出判断句的标志,然后进行翻译。2.一、二段中还有很多被动句,请归纳并在句中标出被动句的标志,然后进行翻译。 3.请在第二段中找出两句定语后置句,并进行翻译。4.你还看出哪些特殊句式?探究案——研读文本·深入挖掘一、你认为一、二段中哪些句子囊括的知识点多? 请从每段各挑选一个并说明理由。句子1:理由: 句子2:理由:二、第一段中,通过鲁肃和孙权、刘备的对话,你可以判断出鲁肃是什么样的人?(概括在20字以内)请结合文段具体分析。(序号化,分条陈述。)三、第二段中,通过诸葛亮和孙权的对话, ( http: / / www.21cnjy.com )通过孙权“勃然”“大悦”的反应,你看出诸葛亮的什么才能?(概括在20字以内)请结合文段具体分析。(序号化,分条陈述。) 你了解司马光吗?你还想到哪些体例及代表作?你还了解哪些以少胜多的战役?里面有很多易错音,认真读几遍,然后把它们准确落实到课内。疏通文句很重要,一定要认真落实。只有深入文本,你才能获得学习的乐趣。这两段的判断句、被动句很典型,希望你认真寻找。你还能想起学过的定语后置句吗?让所选句子显示出你的学习能力。你对鲁肃了解多少?关于诸葛亮,你了解多少?你能想起诸葛亮的哪些故事?

《赤壁之战》参考答案

字音、

枭(xiāo)雄 芟(shān)夷 王室之胄(zhòu) 强弩(nǔ) 鲁缟(gǎo)

旌麾(huī) 刘琮(cóng)束手 奄(yǎn)有 累(lěi)官 番(pó)阳

一蹶(jué)不振 斫(zhuó)案 邂(xiè)逅 羸(léi)兵 烟炎张(zhàng)天

巩固练习

四.解释下列词语的含义.

(一)一般实词

1.此帝王之资也(凭借)

2.二子不协(和睦) 3.与操有隙(嫌怨)

4.表恶其能而不能用也(厌恶) 5.如有离违,宜别图之(打算)

6.肃请得奉命吊表二子(慰问) 7.如其克谐(能够)(圆满顺利)

8 肃宣权旨(传达) 9与苍梧太守吴巨有旧(有交情)

10近者奉辞伐罪(皇帝的命令) 11.权以示群下(给-----看)

12.今操得荆州,奄有其地(完全) 13.不复料其虚实(估计)

14今以实校之(核对) 15子布元表诸人各顾妻子(顾及)

(二))多义实词

1、卒:

鲁肃闻刘表卒。 ( 死亡 动词) 乘犊车,从吏卒,(兵、士卒 名词)

五万兵难卒合,(通“猝” 仓猝 副词)

2、士:

聪明仁惠,敬贤礼士。(读书人) 操军吏士皆出营立观。(士兵)

3、将:

曹操自江陵将顺江东下。(打算、想)彼所将中国人不过十五六万。(率领)

4、抚:

及说备使抚表众。(抚慰、安抚) 权抚其背曰。(抚摩)

5、治:

同心一意,共治曹操(对付) 今治水军八十万众(率领)

6、足:

岂足托乎(值得,动词) 兵精足用(充足,动词)

7、次:

引次江北(驻扎,停驻,动词) 余船以次俱进(次序,名词)

8、数:

统兵数万(数词,几) 蒙冲斗舰乃以千数(计算,动词)

9、烈:

兼仗父兄之烈(功业,名词) 火烈风猛(大,形容词)

10、事:

去亲戚而事君者(侍奉,为……服务) 不足与图大事(事业)

事急而不断,祸至无日矣(事情、事物)

11、计:

窃计欲亡赵走燕(考虑、打算,动词)备用肃计(计策、谋略,名词)

12、难:

今操芟夷大难(灾难、患难) 五万兵难卒合(困难)

13、略:

略已平矣(大致) 助画方略(策略)

14、方:

操军方连船舰(方才,副词) 地方百里(方圆,名词)

15济

宜别图之,以济大事 (成) 若事之不济,此乃天也(成)

同舟共济 (过河,渡) 为求援救,以济其患(接济帮助)

(三)一般虚词

1.比至南郡(等到) 2.江表英豪咸归附之(都)

3.向察众人之议(刚才) 4.累官故不失州郡(仍然)

5.徒忌二袁,吕布刘表与孤耳(只是) 6.顷之,烟炎张天(音节助词)

(四)多义虚词

( http: / / www.21cnjy.com )

2、以:

权以示群下(介词,把)

蒙冲斗舰以千数(介词,用)

挟天子以征四方(顺承连词)

宜别图之,以济大事(目的连词,来)

余船以次俱进(按照)

3、为:

今为君计(替,介词)

为操后患(是,动词)

安能复为之下(处在,动词)

羸兵为人马所蹈藉(被)

4、其:

如其克谐,天下可定(语气词,同义复用,如果) 今操得荆州,奄有其地(那)

其若是,孰能御之(如果) 而余亦悔其随之而不得游之乐也(我,自己)

5、乃:

若事之不济,此乃天也(是 动词)

蒙冲斗舰乃以千数(甚至、竟, 副词)

骑乃得过(才 副词)

乃罢会(于是 连词)

6、于:

方与将军会猎于吴 (在 介词)

莫若遣腹心自结于东 (跟 介词)

请奉命求救于孙将军 (向 介词)

七.翻译下列句子.

1.今操芟夷大难,略已平矣.

现在曹操削平大乱,大致已稳定局面。

2.若不能,何不按兵束甲,北面而事之.

如果不能,为什么不放下武器、捆起铠甲,向他面北朝拜称臣呢!

3.此所谓“强弩之末势不能穿鲁缟”也.

这就是所谓“强弓发出的箭到了尽头,连鲁国的薄绢也穿不透”啊.

4.权以示群下,莫不响震失色.

孙权将这封信拿给部下的众人看,没有一个不象听到巨响而失去了常态。

5.挟天子以令四方,动以朝廷为辞.

挟持着皇帝来征讨天下,动不动以朝廷(的名义)为借口.

6.操当以还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事.

曹操想必会把我送还乡里,品评我的名位,还少不得(让我做一个)最低等的曹里的小差事.

7.地方千里,兵精足用,英雄乐业,当横行天下,为汉家除残去秽

土地方圆几千里,军队精良,物资丰裕,英雄们都原意为国效力,正应当横行天下,替汉朝除去残暴、邪恶之人.

8.卿能办之者诚决,邂逅不如意,便还就孤.

您能对付曹操就同他决战,倘若万一战事不利,就撤回到我这里,我当和孟德决一死战。

思考

一、参考:

1、鲁肃:鲁肃是思度 ( http: / / www.21cnjy.com )弘远的伐谋和伐交高手,而伐谋和伐交均是战争中的上上策。正是由于他的审时度事,及时地向孙权出谋献策,才使得东吴由最被动的局面逐渐取得有利的时机。鲁肃为人严谨又善言论,由开始的献计到战争酝酿时的坚持和表现出来的智慧,由座下独不言到召回周瑜,赤壁之战的胜利,鲁肃功不可没。

2、诸葛亮:(学生对诸葛亮最为熟悉,也最感兴趣)诸葛亮舌战群儒推动了东吴主战的事态,也更加坚定了孙权主战的意志,他把孙权心中酝酿的主战思想激发出来了。诸葛亮是一个外交高手,面对孙权,他表现得不卑不亢且层层逼近,他也是一个心理专家,洞察了孙权心中所想,用激将法把孙权推到了主战的风口浪尖上。一向神机妙算的诸葛此次也是充分表现了他卓越的政治和外交才能。

3、周瑜:虽说既生瑜何生亮,但在赤壁之战中的周瑜,却尽现大将气慨。与鲁肃的缜密,稳重相比,周瑜的直斥曹操更显其大将的胆气,而对于曹操虚夸的八十大军,也是令张昭们闻风丧胆的八十万大军,周瑜既有少年无畏的勇,又有切实分析的谋,可以说在《示壁之战》中的周瑜,绝对是有勇有谋的大将。

4、孙权:其实孙权是赤壁之战中的关键人物,也是课文中隐藏着的一个高手,可以说上述人物均是围绕孙权所写。课文中没有描写他的大段对话,有的只是只言片语,但是在详写采纳鲁肃建议派其拉拢刘备,听取双方意见当机立断主战中,已经将孙权的政治家风度跃然纸上了。孙权在朝中主战不定的情况下早已暗中准备下了三万精兵,等待着战争时机的成熟,可以说,孙权是赤壁之战的关键所在。连被孙权打败的曹操也说:“生子当如孙仲谋。”

结语:历史已经远去,战争的硝烟也早已散尽,然而英雄们的深谋远虑,豪迈气慨却是为后人们所传诵至今。他们为后人们留下的不仅仅是一个计谋,一场胜败,更多的应该是古人的智慧与气魄。问天下谁是英雄?我想同学们心里都有自己敬仰的英雄。

二、(1)孙权:有政治远见,虚心纳谏,深思熟虑,多谋善断。

(2)鲁肃:思度弘远的伐交高手。有见识,多谋略,达权变的战略家,坦率诚恳,持重谨慎。

(3)诸葛亮:深谋远虑的战略家,机智善辩,忠心为主。

(4)周瑜:运筹帷幄的军事家,慷慨豪迈,机智勇猛。少年得志,骄傲矜夸。

三、提示:孙刘联军:联合破敌、众志成城,正确分析形势,策略智慧得当;

曹军:后方不稳,策略失误,失天时地利人和。

四、(一)结构——安排井然有序,思路—— ( http: / / www.21cnjy.com )展示明朗清晰

《赤壁之战》这一长文,所写事件纷繁,人物众多。细细阅读,掩卷沉思,则其结构形式、思路线索,全 部呈现在眼底,了然于心头。

就大事而言,写了这么三件:先是写了孙权、刘备联合,继而写了孙权内部主战主和两派斗争,最后写了 赤壁会战。每一大的事件中又有诸多小事件,如在第一件大事里写了谋臣鲁肃和诸葛亮为建立孙刘联盟而进行 的外交活动;在第二件大事里写了文臣武将为使孙权确立联刘抗曹方略所进行的公开与隐蔽的较量,其中着重 写了儒将周瑜的所作所为;在第三件大事里写了战略相持——南北对峙、战略反攻——火烧赤壁、乘胜追击— —水陆并进等。

就人物活动而言,主要写了“七说”(“说”音shuì,劝意)。其中,在建立战略伙伴关系——孙刘联盟 事上写了“三说”:开头写了鲁肃说吴主孙权,原因是“恐为操所先”,以求得孙权能准允自己去了解形势并 为建立战略伙伴关系奔走;接着写鲁肃说蜀主刘备,以使他能主动同孙权联合抗曹;三写诸葛亮受命出使吴地 ,说孙权联刘抗曹。在促使孙权定下抗曹决心并早作决断之事上,写了“四说”:先是写长史张昭说孙权,企 图让孙权放弃联刘抗曹打算,认为对曹“不如迎之”;紧接着写鲁肃趁“权起更衣”之机,“追于宇下”,“ 扩开大计”,提醒孙权不要被主降派言论所惑,使其联刘抗曹决心不致动摇;最后“两说”是写周瑜日夜连说 孙权,力排“众人之议”,揭穿曹操诈言,从而使得说服孙权重任得以最后完成,画上一个圆满句号。

《赤壁之战》无论是叙写发生的事件,还是记述人物的活动,都有如链条衔接,一环紧扣一环,且又一气 呵成;又都有如影视上的特写镜头,一幕紧接一幕地显示在阅读者的面前,烙印于欣赏人的脑际。文章以事件 为经,以人物活动为纬来构建框架,并按照时间先后和空间位置变化来安排,以逻辑顺序来布局。在一系列事 件的发展进程中,或交替、或连续融入人物的活动。一个又一个互相承接的事件,一次又一次彼此相连的人物 活动,除有不可挪动的外在时空关系外,还有其紧密联系的内在因果关系。而这些因果关系正好体现出令人信 服的逻辑力量。若不得到孙权的认可与赞同,岂有后来一系列戏剧性事件的发生?若无鲁肃说服刘备,哪有诸 葛亮前往吴地说服孙权之举?没有鲁肃、诸葛亮苦口婆心地说服孙权,何来孙刘联盟的建立?若无肃、亮、瑜 对孙权的说服,又哪有孙权抗曹的决断?没有孙权的最后决断,何来赤壁之战这一以少胜多,以弱胜强的著名 战例?那又怎么会出现后来三国鼎立的局面呢?从纵横全方位观之,司马光在《赤壁之战》一文中走笔的轨迹 图象,正好比一“甲”字形貌。此字上半部的“田”,犹如孙刘双方为了共同利益,经过主观努力而暂为一体 的态势;其下“┃”,形似锋利无比的宝剑,势不可挡地直插曹军大本营。我们说这一“甲”字,恰好是《赤 壁之战》的结构内涵和作者思路绝妙无比的图解。

(二) 对话——各求理正、据足,言辞——尽透情态、性格

文章开篇写的是鲁肃得知形势有变而向孙权提出应变之计。他切盼得到孙权的准允,马上搞一次必要而有 决定性意义的外交活动。可鲁肃不盲目出言,而是抓住孙权急欲扩大“帝王之资”及其“定天下”和保一方平 安的心理状态说话,其应变之计与要求,边说理边摆出。最后还以“今不速往,恐为操所先”句结束谈话。这 末一句强调了形势的严峻,反映出鲁肃心情的焦虑急迫,同时也激发了孙权,使其不能轻视怠慢。结果真的如 此,“权即遣肃行”,鲁肃终于如愿以偿。整个一席话说得孙权口服心服,言听计从,充分显示出鲁肃的政治 才能。

接下写的是鲁肃与刘备的一段对话。鲁肃本想与刘备会谈取得最佳效果——“自结于东,以共济事业”, 然而老成持重的鲁肃含而不露,摸清对方意欲如何,再作计较。当得知刘备所想之后,便立即陈述东吴优势, 点出吴巨“岂足托乎”根由。一优一劣,对比鲜明,作何选择,不言而喻。文章用“备甚悦”三字表明刘备透 彻理解鲁肃话意。若鲁肃不这样与刘备会谈,那效果当作别论了。鲁肃主动创造和谐氛围,平等地与刘备商讨 ,体现了鲁肃友善和坦诚性格,同时也反映出他过人的外交智慧。

这之后写的是诸葛亮与孙权的会谈。刘备“新败”,“遁逃至此”,诸葛亮完全明白自己处在什么地位。 为了这次“奉命求救于孙将军”的外交活动的成功,他必须不卑不亢,始终占据主动。于是他先发制人,与权 相见后,就总论天下局势,客观分析孙、刘、曹三方面情况,紧接着连续两次反激孙权,使得孙权从根本上断 绝与曹操的关系,这就取得了会谈的初步胜利。但联刘问题还未解决,于是诸葛亮趁回答孙权提问之机,将刘 、曹对比,说明刘备军力仍很雄厚,而曹操存在着兵力(“远来疲散”)、战术(“不习水战”)、军心(“ 非心腹也”)等致命的三大弱点,不仅保住了刘备的尊严,更重要的是彻底消除了孙权在联合问题上的疑虑。 接着推测建立孙刘联盟必然产生一个接一个的美好前景,从而使孙权在主动断曹后又树立了主动联刘的思想, 取得了会谈的彻底胜利。诸葛亮用心良苦,他的话语重理性分析,重事实证实。孙权能发“吾不能举全吴之地 ,十万之众,受制于人!”“吾计决矣!”的誓愿,最后又有“大悦”的反应,全是诸葛亮言辞所具强大的征 服力作用的结果。

曹操的话语是在“遗权书”中。虽然只有三十个字,却显其杀气腾腾,骄横狂妄,气焰嚣张。即使人物的 言辞很短,作者也不放过写理由写事实。在短短的两句里,写有一“理”(“奉辞伐罪”)“二事”(“刘琮 束手”与“今治水军八十万众”),将曹操的狡诈性格反映出来了。写张昭的言论,也是重视写理由写事实。 张昭先说明曹操的本性与为人,作为提出“拒之,事更不顺”的依据,为后面提出“不如迎之”垫底。接着, 指出孙权优势已失,而曹操优势明显,并在此基础上提出自己的政见。这样写理摆事,使张昭言论更具迷惑力 。这从孙权“独不言”的神情和“起更衣”的举止完全可以看出来。

听了张昭的讲话,孙权很不痛快,借故走出议事厅。鲁肃唯恐孙权改变主意,立即“追于宇下”,对孙权 讲了一段话。在情急之时讲话,他也是理据在前,结论随后。他直言“众人之议,专欲误将军”,点出了要害 ,作为“不足与图大事”的因由,使得孙权的心情稍稍安定。接下又向孙权对比分析“可迎操”与“不可”的 两种人绝然不同的前途,设身处地,推心置腹,进一步劝权“莫用众人之议”,达到坚定孙权抗曹决心的目的 。言辞恳切,充溢着对孙权无限忠贞之情。

最后写的是周瑜对孙权讲的两段话。白天(公开),周瑜讲的也是“不可迎”。不过,所谈与鲁肃不同。 周瑜是在分析了曹操在政治上的不利(“托名汉相,其实汉贼”)和分析了孙权在环境、威望、兵力、人才方 面的优势的基础上得出“不可迎”的结论。这之后,他又分析指出曹操“冒行”“数者用兵之患”,同时向孙 权作出破曹许诺。从而激励了孙权的雄心,使他毅然摈斥了迎降的主张。夜里(私下)“复见孙权”,针对曹 操“遗权书”中所言,分析曹操来犯的实际军力(“不过十五六万”)及其弱点(“疲病之卒”、“狐疑之众 ”),并再次担保破曹,从而消除了孙权在抗曹问题上最大的疑虑。《赤壁之战》中周瑜的话,点点在情合理 ,句句掷地有声。作者在我们面前展示出一个生龙活虎,雄姿英发、气势非凡而又有远见卓识的人物形象。

《赤壁之战》,以写对话取胜。作者用人物对话来展开故事情节,把人物放到内外部矛盾斗争的焦点上来 刻画人物的语言。综观全部对话,可以看出作品中的人物在对方面前,极尽所能,为了各自目的利益,力求所 言理正据足。正因为这样,客观上他们的言辞尽透出自己的情态与性格。从文中的人物的语言描写来看,司马 光也是匠心独具,设计精巧的。

基础巩固

1、C 2.、B 3、D 4、D 5、B 6、C

我的疑惑:

制作人: 审核人: 制作时间:

课前预习案使用说明及学法指导:诵读文章,结合课下注释理解文意,用黑色笔标出重点文言词语,并尝试翻译课文。在充分预习、熟读课文的基础上,结合自己的理解,独立完成导学案。找出自主学习的疑难点,课堂上合作探究解决。学习目标:准确掌握“济”“吊”“比”“举”等文言实词,归纳“于”“而”等文言虚词的用法。。掌握名词作状语、形容词的活用等词类活用,归纳判断句、被动句等特殊句式。学习过程: 初读文本·整体感知大声诵读一、二段,正音断句;尝试翻译课文,整体理解文意;请用黑色笔将课下注释搬入课文中;将不理解的文言词语用红笔圈出来。借助古汉语词典,解决课文中不理解的文言词语。写下自己不能解决的文言现象和其他阅读困惑。 预习案——再读文本·深入预习一.了解作者和写作背景(一)作家作品1、作者简介 司马光,字君实,夏县(今属山西)人 ( http: / / www.21cnjy.com )。北宋时期的政治家,史学家。幼年有“破缸救儿”的故事。20岁中进士,为官清正,不畏强暴,敢于直谏,提出不少好的建议,但大部分未被采纳。生活俭朴,好学不倦。神宗时擢为翰林学士、御史中丞。王安石变法,他以“祖宗之法不可变”为由,竭 ( http: / / www.21cnjy.com )力反对。神宗授旗为枢密副使,坚辞不受,退居洛阳,继续编书,书成呈神宗,赐名《资治通鉴》。为相8个月病死,追封温国公,世称司马温公。著作有《司马文正公集》等。司马光自幼嗜学,尤喜《春秋左氏传》。2.作品简介《资治通鉴》是我国最大的一部编年体通史,是司马光 ( http: / / www.21cnjy.com" \o "欢迎登陆21世纪教育网" \t "_blank )(1019- 1086)和他的助手历时十九年编纂的一部规模空前的编年体通史巨著。记载了从战国到五代共1362年的史实。在这部书里,编者总结出许多经验教训,供统治者借鉴,宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴诫来加强统治,所以定名为《资治通鉴》。(二)惊心动魄的背景: 三国形成时期,孙权、刘备联军于汉献 ( http: / / www.21cnjy.com )帝建安十三年(208)在长江赤壁(今湖北赤壁西北)一带大胜曹操军队,这是奠定三国鼎立基础的著名战役。

官渡之战以后,曹操基本上消灭了北方的割据势力,北方大部分为曹操所统治,但长江中下游一带还有两大势力尚未归服,一个是依附于荆州刘表的刘备,有诸葛亮辅佐,实力日渐扩大;另一个是割据江东的孙权,所辖地区经济发达,手下人才众多。为了统一全国,曹操作玄武池训练水兵,并对可能动乱的关中地区采取措施,随即于建安十三年(公元208年) 率领20多万人马(号称80万)南征荆州(约今湖北、湖南),想要一举击溃刘备与孙权,一统南北。此时孙权已自江东统军攻克夏 ( http: / / www.21cnjy.com )口(今武汉境),打开了西入荆州的门户,正相机吞并荆、益州(今成都),再向北发展;而依附荆州牧刘表的刘备,“三顾茅庐”得诸葛亮为谋士,以其隆中对策,制定先占荆、益,联合孙权,图谋中原的策略,并在樊城大练水陆军。在这种情况下,孙刘采取了联合抗曹的斗争策略。曹操军劳师、水土不服、短于水战、战马无粮等弱点,坚定了孙权抗曹决心。孙权不顾主降派张昭等反对,命周瑜为大都督,程普为副都督,鲁肃为赞军校尉,率3万精锐水兵,与刘备合军共约5万,溯江水而上,进驻夏口,最终战胜了曹操,使三国鼎立的局面得以形成。二.自主学习(一)自读课文,注意字音、停顿。将字音落实在课文中。卒zú 荆jīng州 殷yīn富 枭xiāo雄 恶wù其能 抚fǔ安 济jì大事 为wí ( http: / / www.21cnjy.com )i操所先 长坂bǎn 殷yīn勤 讨虏lǔ 为wèi君计 樊fán口 江陵líng 诣yì 芟shān夷 遁dùn逃 ( http: / / www.21cnjy.com ) 束shù甲 王室之胄zhòu 疲敝bì 强弩nǔ 鲁缟gǎo 蹶jué上将 (二)疏通文句,将课下注释搬入课文中,并在原句中解释下列加点词语(借助古汉语词典,先在导学案上写出自己的答案,订正后落实在课本上):第一段:卒 险固 殷富 据而有 协心 齐同 与结盟好 济大事 请得奉命 喜而从命 今不速往 已向荆州 备南走 天下事势 ( http: / / www.21cnjy.com ) 致殷勤之意 今欲何至 敬贤礼士 兵精粮多 为君计 岂足托 定交 进住第一段重点实词:资 ( http: / / www.21cnjy.com ) 协 图 济 吊 治 克 比 径 致 礼(在文段内标出,使其醒目,并记住其意思及该字所在句)第二段:自江陵 俱 ( http: / / www.21cnjy.com )诣孙权 说权曰 遂破荆州 遁逃 量力而处之 早与之绝 苟如君言 遂事之乎 犹守义不辱 若水之归海 不济 此乃天也 莫可以当 安能抗此难 远来疲弊 不习水战 诚 操军破 鼎足之形 第二段重点实词:诣 略 遁 苟 济 举 蹶 破(在文段内标出,使其醒目,并记住其意思及该字所在句)(三)概括一、二段的段意。(每段段意不超过15个字,写在课本上)(以上用一节自习完成,落实注释用20分 ( http: / / www.21cnjy.com )钟,第一遍阅读时,边阅读边落实;解释上面加点字用20分钟,写在导学案上加点字旁边;概括段意用5分钟。)(四)归纳虚词“于、而 、以”的用法。(序号化)1.自主梳理一、二段中包含“于”的句子,并分别解释它们的意义和用法。2.自主梳理一、二段中包含“而”的句子,并分别解释它们的意义和用法。 (五)1、总结一、二段中含有名词作状语的句子,含有形容词活用现象的句子(写出句子并分析活用现象,序号化。)2. 你还看出哪些词类活用现象?(六)归纳特殊句式。(序号化)1、一、二段中判断句非常集中,请归纳并在句中标出判断句的标志,然后进行翻译。2.一、二段中还有很多被动句,请归纳并在句中标出被动句的标志,然后进行翻译。 3.请在第二段中找出两句定语后置句,并进行翻译。4.你还看出哪些特殊句式?探究案——研读文本·深入挖掘一、你认为一、二段中哪些句子囊括的知识点多? 请从每段各挑选一个并说明理由。句子1:理由: 句子2:理由:二、第一段中,通过鲁肃和孙权、刘备的对话,你可以判断出鲁肃是什么样的人?(概括在20字以内)请结合文段具体分析。(序号化,分条陈述。)三、第二段中,通过诸葛亮和孙权的对话, ( http: / / www.21cnjy.com )通过孙权“勃然”“大悦”的反应,你看出诸葛亮的什么才能?(概括在20字以内)请结合文段具体分析。(序号化,分条陈述。) 你了解司马光吗?你还想到哪些体例及代表作?你还了解哪些以少胜多的战役?里面有很多易错音,认真读几遍,然后把它们准确落实到课内。疏通文句很重要,一定要认真落实。只有深入文本,你才能获得学习的乐趣。这两段的判断句、被动句很典型,希望你认真寻找。你还能想起学过的定语后置句吗?让所选句子显示出你的学习能力。你对鲁肃了解多少?关于诸葛亮,你了解多少?你能想起诸葛亮的哪些故事?

《赤壁之战》参考答案

字音、

枭(xiāo)雄 芟(shān)夷 王室之胄(zhòu) 强弩(nǔ) 鲁缟(gǎo)

旌麾(huī) 刘琮(cóng)束手 奄(yǎn)有 累(lěi)官 番(pó)阳

一蹶(jué)不振 斫(zhuó)案 邂(xiè)逅 羸(léi)兵 烟炎张(zhàng)天

巩固练习

四.解释下列词语的含义.

(一)一般实词

1.此帝王之资也(凭借)

2.二子不协(和睦) 3.与操有隙(嫌怨)

4.表恶其能而不能用也(厌恶) 5.如有离违,宜别图之(打算)

6.肃请得奉命吊表二子(慰问) 7.如其克谐(能够)(圆满顺利)

8 肃宣权旨(传达) 9与苍梧太守吴巨有旧(有交情)

10近者奉辞伐罪(皇帝的命令) 11.权以示群下(给-----看)

12.今操得荆州,奄有其地(完全) 13.不复料其虚实(估计)

14今以实校之(核对) 15子布元表诸人各顾妻子(顾及)

(二))多义实词

1、卒:

鲁肃闻刘表卒。 ( 死亡 动词) 乘犊车,从吏卒,(兵、士卒 名词)

五万兵难卒合,(通“猝” 仓猝 副词)

2、士:

聪明仁惠,敬贤礼士。(读书人) 操军吏士皆出营立观。(士兵)

3、将:

曹操自江陵将顺江东下。(打算、想)彼所将中国人不过十五六万。(率领)

4、抚:

及说备使抚表众。(抚慰、安抚) 权抚其背曰。(抚摩)

5、治:

同心一意,共治曹操(对付) 今治水军八十万众(率领)

6、足:

岂足托乎(值得,动词) 兵精足用(充足,动词)

7、次:

引次江北(驻扎,停驻,动词) 余船以次俱进(次序,名词)

8、数:

统兵数万(数词,几) 蒙冲斗舰乃以千数(计算,动词)

9、烈:

兼仗父兄之烈(功业,名词) 火烈风猛(大,形容词)

10、事:

去亲戚而事君者(侍奉,为……服务) 不足与图大事(事业)

事急而不断,祸至无日矣(事情、事物)

11、计:

窃计欲亡赵走燕(考虑、打算,动词)备用肃计(计策、谋略,名词)

12、难:

今操芟夷大难(灾难、患难) 五万兵难卒合(困难)

13、略:

略已平矣(大致) 助画方略(策略)

14、方:

操军方连船舰(方才,副词) 地方百里(方圆,名词)

15济

宜别图之,以济大事 (成) 若事之不济,此乃天也(成)

同舟共济 (过河,渡) 为求援救,以济其患(接济帮助)

(三)一般虚词

1.比至南郡(等到) 2.江表英豪咸归附之(都)

3.向察众人之议(刚才) 4.累官故不失州郡(仍然)

5.徒忌二袁,吕布刘表与孤耳(只是) 6.顷之,烟炎张天(音节助词)

(四)多义虚词

( http: / / www.21cnjy.com )

2、以:

权以示群下(介词,把)

蒙冲斗舰以千数(介词,用)

挟天子以征四方(顺承连词)

宜别图之,以济大事(目的连词,来)

余船以次俱进(按照)

3、为:

今为君计(替,介词)

为操后患(是,动词)

安能复为之下(处在,动词)

羸兵为人马所蹈藉(被)

4、其:

如其克谐,天下可定(语气词,同义复用,如果) 今操得荆州,奄有其地(那)

其若是,孰能御之(如果) 而余亦悔其随之而不得游之乐也(我,自己)

5、乃:

若事之不济,此乃天也(是 动词)

蒙冲斗舰乃以千数(甚至、竟, 副词)

骑乃得过(才 副词)

乃罢会(于是 连词)

6、于:

方与将军会猎于吴 (在 介词)

莫若遣腹心自结于东 (跟 介词)

请奉命求救于孙将军 (向 介词)

七.翻译下列句子.

1.今操芟夷大难,略已平矣.

现在曹操削平大乱,大致已稳定局面。

2.若不能,何不按兵束甲,北面而事之.

如果不能,为什么不放下武器、捆起铠甲,向他面北朝拜称臣呢!

3.此所谓“强弩之末势不能穿鲁缟”也.

这就是所谓“强弓发出的箭到了尽头,连鲁国的薄绢也穿不透”啊.

4.权以示群下,莫不响震失色.

孙权将这封信拿给部下的众人看,没有一个不象听到巨响而失去了常态。

5.挟天子以令四方,动以朝廷为辞.

挟持着皇帝来征讨天下,动不动以朝廷(的名义)为借口.

6.操当以还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事.

曹操想必会把我送还乡里,品评我的名位,还少不得(让我做一个)最低等的曹里的小差事.

7.地方千里,兵精足用,英雄乐业,当横行天下,为汉家除残去秽

土地方圆几千里,军队精良,物资丰裕,英雄们都原意为国效力,正应当横行天下,替汉朝除去残暴、邪恶之人.

8.卿能办之者诚决,邂逅不如意,便还就孤.

您能对付曹操就同他决战,倘若万一战事不利,就撤回到我这里,我当和孟德决一死战。

思考

一、参考:

1、鲁肃:鲁肃是思度 ( http: / / www.21cnjy.com )弘远的伐谋和伐交高手,而伐谋和伐交均是战争中的上上策。正是由于他的审时度事,及时地向孙权出谋献策,才使得东吴由最被动的局面逐渐取得有利的时机。鲁肃为人严谨又善言论,由开始的献计到战争酝酿时的坚持和表现出来的智慧,由座下独不言到召回周瑜,赤壁之战的胜利,鲁肃功不可没。

2、诸葛亮:(学生对诸葛亮最为熟悉,也最感兴趣)诸葛亮舌战群儒推动了东吴主战的事态,也更加坚定了孙权主战的意志,他把孙权心中酝酿的主战思想激发出来了。诸葛亮是一个外交高手,面对孙权,他表现得不卑不亢且层层逼近,他也是一个心理专家,洞察了孙权心中所想,用激将法把孙权推到了主战的风口浪尖上。一向神机妙算的诸葛此次也是充分表现了他卓越的政治和外交才能。

3、周瑜:虽说既生瑜何生亮,但在赤壁之战中的周瑜,却尽现大将气慨。与鲁肃的缜密,稳重相比,周瑜的直斥曹操更显其大将的胆气,而对于曹操虚夸的八十大军,也是令张昭们闻风丧胆的八十万大军,周瑜既有少年无畏的勇,又有切实分析的谋,可以说在《示壁之战》中的周瑜,绝对是有勇有谋的大将。

4、孙权:其实孙权是赤壁之战中的关键人物,也是课文中隐藏着的一个高手,可以说上述人物均是围绕孙权所写。课文中没有描写他的大段对话,有的只是只言片语,但是在详写采纳鲁肃建议派其拉拢刘备,听取双方意见当机立断主战中,已经将孙权的政治家风度跃然纸上了。孙权在朝中主战不定的情况下早已暗中准备下了三万精兵,等待着战争时机的成熟,可以说,孙权是赤壁之战的关键所在。连被孙权打败的曹操也说:“生子当如孙仲谋。”

结语:历史已经远去,战争的硝烟也早已散尽,然而英雄们的深谋远虑,豪迈气慨却是为后人们所传诵至今。他们为后人们留下的不仅仅是一个计谋,一场胜败,更多的应该是古人的智慧与气魄。问天下谁是英雄?我想同学们心里都有自己敬仰的英雄。

二、(1)孙权:有政治远见,虚心纳谏,深思熟虑,多谋善断。

(2)鲁肃:思度弘远的伐交高手。有见识,多谋略,达权变的战略家,坦率诚恳,持重谨慎。

(3)诸葛亮:深谋远虑的战略家,机智善辩,忠心为主。

(4)周瑜:运筹帷幄的军事家,慷慨豪迈,机智勇猛。少年得志,骄傲矜夸。

三、提示:孙刘联军:联合破敌、众志成城,正确分析形势,策略智慧得当;

曹军:后方不稳,策略失误,失天时地利人和。

四、(一)结构——安排井然有序,思路—— ( http: / / www.21cnjy.com )展示明朗清晰

《赤壁之战》这一长文,所写事件纷繁,人物众多。细细阅读,掩卷沉思,则其结构形式、思路线索,全 部呈现在眼底,了然于心头。

就大事而言,写了这么三件:先是写了孙权、刘备联合,继而写了孙权内部主战主和两派斗争,最后写了 赤壁会战。每一大的事件中又有诸多小事件,如在第一件大事里写了谋臣鲁肃和诸葛亮为建立孙刘联盟而进行 的外交活动;在第二件大事里写了文臣武将为使孙权确立联刘抗曹方略所进行的公开与隐蔽的较量,其中着重 写了儒将周瑜的所作所为;在第三件大事里写了战略相持——南北对峙、战略反攻——火烧赤壁、乘胜追击— —水陆并进等。

就人物活动而言,主要写了“七说”(“说”音shuì,劝意)。其中,在建立战略伙伴关系——孙刘联盟 事上写了“三说”:开头写了鲁肃说吴主孙权,原因是“恐为操所先”,以求得孙权能准允自己去了解形势并 为建立战略伙伴关系奔走;接着写鲁肃说蜀主刘备,以使他能主动同孙权联合抗曹;三写诸葛亮受命出使吴地 ,说孙权联刘抗曹。在促使孙权定下抗曹决心并早作决断之事上,写了“四说”:先是写长史张昭说孙权,企 图让孙权放弃联刘抗曹打算,认为对曹“不如迎之”;紧接着写鲁肃趁“权起更衣”之机,“追于宇下”,“ 扩开大计”,提醒孙权不要被主降派言论所惑,使其联刘抗曹决心不致动摇;最后“两说”是写周瑜日夜连说 孙权,力排“众人之议”,揭穿曹操诈言,从而使得说服孙权重任得以最后完成,画上一个圆满句号。

《赤壁之战》无论是叙写发生的事件,还是记述人物的活动,都有如链条衔接,一环紧扣一环,且又一气 呵成;又都有如影视上的特写镜头,一幕紧接一幕地显示在阅读者的面前,烙印于欣赏人的脑际。文章以事件 为经,以人物活动为纬来构建框架,并按照时间先后和空间位置变化来安排,以逻辑顺序来布局。在一系列事 件的发展进程中,或交替、或连续融入人物的活动。一个又一个互相承接的事件,一次又一次彼此相连的人物 活动,除有不可挪动的外在时空关系外,还有其紧密联系的内在因果关系。而这些因果关系正好体现出令人信 服的逻辑力量。若不得到孙权的认可与赞同,岂有后来一系列戏剧性事件的发生?若无鲁肃说服刘备,哪有诸 葛亮前往吴地说服孙权之举?没有鲁肃、诸葛亮苦口婆心地说服孙权,何来孙刘联盟的建立?若无肃、亮、瑜 对孙权的说服,又哪有孙权抗曹的决断?没有孙权的最后决断,何来赤壁之战这一以少胜多,以弱胜强的著名 战例?那又怎么会出现后来三国鼎立的局面呢?从纵横全方位观之,司马光在《赤壁之战》一文中走笔的轨迹 图象,正好比一“甲”字形貌。此字上半部的“田”,犹如孙刘双方为了共同利益,经过主观努力而暂为一体 的态势;其下“┃”,形似锋利无比的宝剑,势不可挡地直插曹军大本营。我们说这一“甲”字,恰好是《赤 壁之战》的结构内涵和作者思路绝妙无比的图解。

(二) 对话——各求理正、据足,言辞——尽透情态、性格

文章开篇写的是鲁肃得知形势有变而向孙权提出应变之计。他切盼得到孙权的准允,马上搞一次必要而有 决定性意义的外交活动。可鲁肃不盲目出言,而是抓住孙权急欲扩大“帝王之资”及其“定天下”和保一方平 安的心理状态说话,其应变之计与要求,边说理边摆出。最后还以“今不速往,恐为操所先”句结束谈话。这 末一句强调了形势的严峻,反映出鲁肃心情的焦虑急迫,同时也激发了孙权,使其不能轻视怠慢。结果真的如 此,“权即遣肃行”,鲁肃终于如愿以偿。整个一席话说得孙权口服心服,言听计从,充分显示出鲁肃的政治 才能。

接下写的是鲁肃与刘备的一段对话。鲁肃本想与刘备会谈取得最佳效果——“自结于东,以共济事业”, 然而老成持重的鲁肃含而不露,摸清对方意欲如何,再作计较。当得知刘备所想之后,便立即陈述东吴优势, 点出吴巨“岂足托乎”根由。一优一劣,对比鲜明,作何选择,不言而喻。文章用“备甚悦”三字表明刘备透 彻理解鲁肃话意。若鲁肃不这样与刘备会谈,那效果当作别论了。鲁肃主动创造和谐氛围,平等地与刘备商讨 ,体现了鲁肃友善和坦诚性格,同时也反映出他过人的外交智慧。

这之后写的是诸葛亮与孙权的会谈。刘备“新败”,“遁逃至此”,诸葛亮完全明白自己处在什么地位。 为了这次“奉命求救于孙将军”的外交活动的成功,他必须不卑不亢,始终占据主动。于是他先发制人,与权 相见后,就总论天下局势,客观分析孙、刘、曹三方面情况,紧接着连续两次反激孙权,使得孙权从根本上断 绝与曹操的关系,这就取得了会谈的初步胜利。但联刘问题还未解决,于是诸葛亮趁回答孙权提问之机,将刘 、曹对比,说明刘备军力仍很雄厚,而曹操存在着兵力(“远来疲散”)、战术(“不习水战”)、军心(“ 非心腹也”)等致命的三大弱点,不仅保住了刘备的尊严,更重要的是彻底消除了孙权在联合问题上的疑虑。 接着推测建立孙刘联盟必然产生一个接一个的美好前景,从而使孙权在主动断曹后又树立了主动联刘的思想, 取得了会谈的彻底胜利。诸葛亮用心良苦,他的话语重理性分析,重事实证实。孙权能发“吾不能举全吴之地 ,十万之众,受制于人!”“吾计决矣!”的誓愿,最后又有“大悦”的反应,全是诸葛亮言辞所具强大的征 服力作用的结果。

曹操的话语是在“遗权书”中。虽然只有三十个字,却显其杀气腾腾,骄横狂妄,气焰嚣张。即使人物的 言辞很短,作者也不放过写理由写事实。在短短的两句里,写有一“理”(“奉辞伐罪”)“二事”(“刘琮 束手”与“今治水军八十万众”),将曹操的狡诈性格反映出来了。写张昭的言论,也是重视写理由写事实。 张昭先说明曹操的本性与为人,作为提出“拒之,事更不顺”的依据,为后面提出“不如迎之”垫底。接着, 指出孙权优势已失,而曹操优势明显,并在此基础上提出自己的政见。这样写理摆事,使张昭言论更具迷惑力 。这从孙权“独不言”的神情和“起更衣”的举止完全可以看出来。

听了张昭的讲话,孙权很不痛快,借故走出议事厅。鲁肃唯恐孙权改变主意,立即“追于宇下”,对孙权 讲了一段话。在情急之时讲话,他也是理据在前,结论随后。他直言“众人之议,专欲误将军”,点出了要害 ,作为“不足与图大事”的因由,使得孙权的心情稍稍安定。接下又向孙权对比分析“可迎操”与“不可”的 两种人绝然不同的前途,设身处地,推心置腹,进一步劝权“莫用众人之议”,达到坚定孙权抗曹决心的目的 。言辞恳切,充溢着对孙权无限忠贞之情。

最后写的是周瑜对孙权讲的两段话。白天(公开),周瑜讲的也是“不可迎”。不过,所谈与鲁肃不同。 周瑜是在分析了曹操在政治上的不利(“托名汉相,其实汉贼”)和分析了孙权在环境、威望、兵力、人才方 面的优势的基础上得出“不可迎”的结论。这之后,他又分析指出曹操“冒行”“数者用兵之患”,同时向孙 权作出破曹许诺。从而激励了孙权的雄心,使他毅然摈斥了迎降的主张。夜里(私下)“复见孙权”,针对曹 操“遗权书”中所言,分析曹操来犯的实际军力(“不过十五六万”)及其弱点(“疲病之卒”、“狐疑之众 ”),并再次担保破曹,从而消除了孙权在抗曹问题上最大的疑虑。《赤壁之战》中周瑜的话,点点在情合理 ,句句掷地有声。作者在我们面前展示出一个生龙活虎,雄姿英发、气势非凡而又有远见卓识的人物形象。

《赤壁之战》,以写对话取胜。作者用人物对话来展开故事情节,把人物放到内外部矛盾斗争的焦点上来 刻画人物的语言。综观全部对话,可以看出作品中的人物在对方面前,极尽所能,为了各自目的利益,力求所 言理正据足。正因为这样,客观上他们的言辞尽透出自己的情态与性格。从文中的人物的语言描写来看,司马 光也是匠心独具,设计精巧的。

基础巩固

1、C 2.、B 3、D 4、D 5、B 6、C

我的疑惑: