5.2 《大学之道》 课件(共16张PPT) 2023-2024学年高二语文统编版选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2 《大学之道》 课件(共16张PPT) 2023-2024学年高二语文统编版选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 18:03:10 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

《大学之道》

1.了解相关文化常识

2.疏通文意,掌握、积累相关文言基础知识

3.理解文章内容,把握思想观点

【任务】了解PPT中出示的作者介绍、写作背景、相关文化常识等内容。

【目标一】了解相关文化常识

曾子(前505年—前435年),名参,字子舆,鲁国南武城(今山东平邑,一说山东嘉祥)人。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一。曾子倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观。曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》《孝经》《曾子十篇》等作品,被后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

识作者

《大学》相传是孔子门生曾参于春秋末年战国时期所作,原本是《礼记》中的一篇,宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,后朱熹撰《四书章句集注》,《大学》逐渐被官方认可和推崇,这对中国的传统文化乃至整个社会都产生了极大的影响。

知背景

晓常识

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,书中主要的内容是写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种纯熟、凝练而又文采绚烂的文学语言。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,以及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

【目标二】疏通文意,掌握、积累相关文言基础知识

【任务1】借助注释口译课文,并完成相应题目。

1.翻译标蓝的字词。

2.翻译划线的句子。

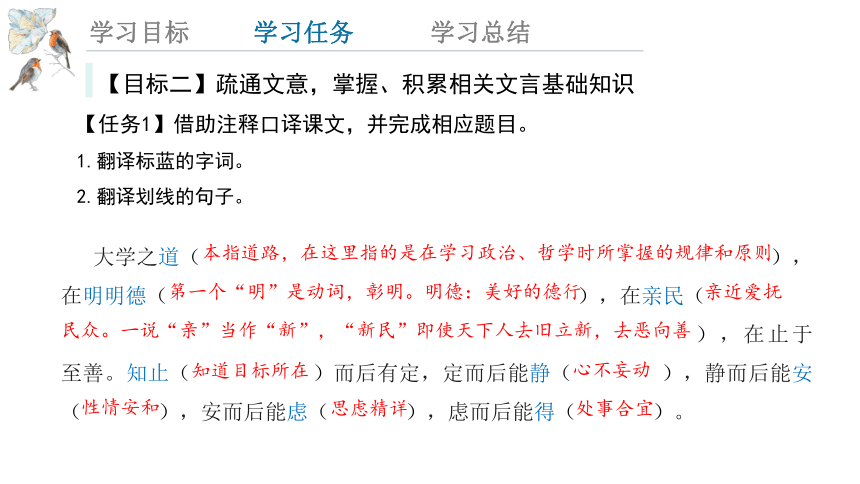

大学之道( ),在明明德( ),在亲民(

),在止于至善。知止( )而后有定,定而后能静( ),静而后能安( ),安而后能虑( ),虑而后能得( )。

本指道路,在这里指的是在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则

第一个“明”是动词,彰明。明德:美好的德行

亲近爱抚

知道目标所在

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善

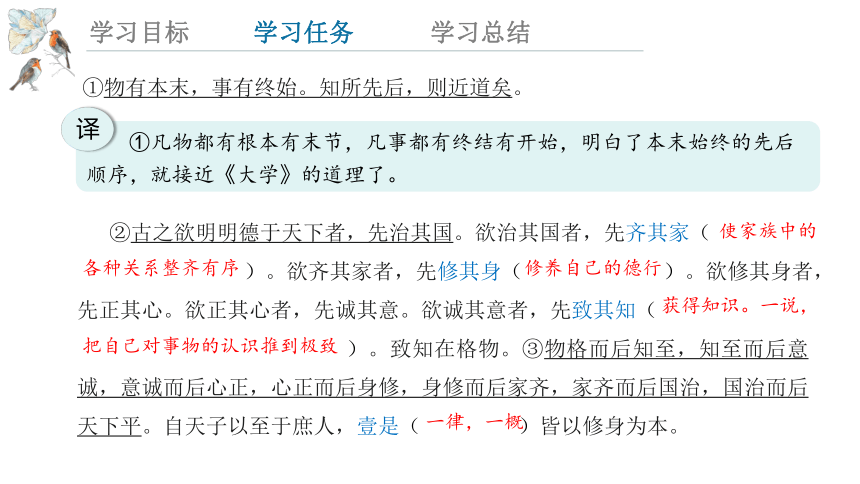

①物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

①凡物都有根本有末节,凡事都有终结有开始,明白了本末始终的先后顺序,就接近《大学》的道理了。

译

②古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家(

)。欲齐其家者,先修其身( )。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知(

)。致知在格物。③物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是( )皆以修身为本。

使家族中的

修养自己的德行

获得知识。一说,

一律,一概

各种关系整齐有序

把自己对事物的认识推到极致

②古代那些想在天下彰明美好的德行的人,先要治理好自己的国家。

③明白了事物的原理后才能对外物的事理认识充分,对外物的事理认识充分后才能心意真诚,心意真诚后才能心思端正,心思端正后才能修养好德行,德行修养好后才能管理好家庭,家庭管理好后才能治理好国家,国家治理好后天下才能太平。

译

参考译文:

大学的宗旨在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近《大学》的宗旨了。

古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚,就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

名词,宗旨、原则

名词,规律

名词,路,道路

动词,取道

名词,道理,规律

主张,思想,学说

名词,道义

【任务2】整理、积累下列文言基础知识。

【理基础】

1.一词多义

①道

大学之道

知所先后,则近道矣

怀其璧,从径道之

从郦山下,道芷阳间行

师者,所以传道受业解惑也

于是废先王之道

伐无道,诛暴秦

②明

在明明德,在亲民

在明明德,在亲民

月明星稀,乌鹊南飞

火尚足以明

明死生之大

左丘失明,厥有《国语》

明诏大号

明火执仗

动词,彰显

形容词,美好的

形容词,明亮

动词,照明

动词,阐明、表明

名词,眼睛、视力

动词,公开

动词,点燃、点亮

2.词类活用

①在明明德,在亲民

②先齐其家

③先修其身

④欲正其心者

⑤先诚其意

3.特殊句式

古之欲明明德于天下者

形容词作动词,彰显

使动用法,使……整齐

使动用法,使……修正

使动用法,使……端正

使动用法,使……真诚

状语后置句,古之欲于天下明明德者

【任务1】思考:《大学之道》中提纲挈领地论说了“三纲”“八目”的体系,那么“三纲”“八目”的具体内容各是什么

【目标三】理解文章内容,把握思想观点

“三纲”

“八目”

明明德

亲民

止于至善

《大学》的纲领旨趣、儒学“重世只教”的目标所在

格物

致知

诚意

正心

治国

修身

齐家

平天下

达到“三纲”而设计的条目、人生进修的阶梯

【任务2】请结合现实谈谈你对“三纲”的理解。

孔子列举了三条纲领。这三条纲领不是并列的,而是一个逐渐推进的关系。

纲领的第一条是“明明德”。“明明德”中的第一个“明”是动词,是彰明的意思。“明德”,是指美好的德行。孟子是主张“性善论”的,认为人天生就有美好的德行,只是因为被欲望所遮蔽,所以才会晦暗不明。既然如此,我们就要去掉那些蒙蔽在我们心灵上的东西,让自己光明美好的品德彰显出来。

纲领的第二条是“亲民”。“亲民”就是亲近爱抚民众。

纲领的第三条是“止于至善”。它的意思是达到“至善”的境界。

以现代人的视角来审视,以“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”为宗旨的儒家教育理念是有其特别之处的。它最终的目的是培养一个道德完善并对社会道德建设有高度热诚与责任感的君子,而不仅仅是一个掌握生存技能的劳动者。

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”不歧视他人,人不与之立异。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

面对新时代、新征程,年轻一代的我们一定要让个人梦想与中华民族伟大复兴中国梦同频共振,当将中国精神以一贯之,立鸿鹄志,求真学问,练大本领,当实干家,谱写青春华章,奏响时代最强音。

《大学之道》

1.了解相关文化常识

2.疏通文意,掌握、积累相关文言基础知识

3.理解文章内容,把握思想观点

【任务】了解PPT中出示的作者介绍、写作背景、相关文化常识等内容。

【目标一】了解相关文化常识

曾子(前505年—前435年),名参,字子舆,鲁国南武城(今山东平邑,一说山东嘉祥)人。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一。曾子倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观。曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》《孝经》《曾子十篇》等作品,被后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

识作者

《大学》相传是孔子门生曾参于春秋末年战国时期所作,原本是《礼记》中的一篇,宋代人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》《孟子》《中庸》相配合,后朱熹撰《四书章句集注》,《大学》逐渐被官方认可和推崇,这对中国的传统文化乃至整个社会都产生了极大的影响。

知背景

晓常识

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,书中主要的内容是写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种纯熟、凝练而又文采绚烂的文学语言。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,以及社会主义和谐社会建设有着重要的影响。

【目标二】疏通文意,掌握、积累相关文言基础知识

【任务1】借助注释口译课文,并完成相应题目。

1.翻译标蓝的字词。

2.翻译划线的句子。

大学之道( ),在明明德( ),在亲民(

),在止于至善。知止( )而后有定,定而后能静( ),静而后能安( ),安而后能虑( ),虑而后能得( )。

本指道路,在这里指的是在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则

第一个“明”是动词,彰明。明德:美好的德行

亲近爱抚

知道目标所在

心不妄动

性情安和

思虑精详

处事合宜

民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善

①物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

①凡物都有根本有末节,凡事都有终结有开始,明白了本末始终的先后顺序,就接近《大学》的道理了。

译

②古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家(

)。欲齐其家者,先修其身( )。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知(

)。致知在格物。③物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是( )皆以修身为本。

使家族中的

修养自己的德行

获得知识。一说,

一律,一概

各种关系整齐有序

把自己对事物的认识推到极致

②古代那些想在天下彰明美好的德行的人,先要治理好自己的国家。

③明白了事物的原理后才能对外物的事理认识充分,对外物的事理认识充分后才能心意真诚,心意真诚后才能心思端正,心思端正后才能修养好德行,德行修养好后才能管理好家庭,家庭管理好后才能治理好国家,国家治理好后天下才能太平。

译

参考译文:

大学的宗旨在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近《大学》的宗旨了。

古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚,就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

名词,宗旨、原则

名词,规律

名词,路,道路

动词,取道

名词,道理,规律

主张,思想,学说

名词,道义

【任务2】整理、积累下列文言基础知识。

【理基础】

1.一词多义

①道

大学之道

知所先后,则近道矣

怀其璧,从径道之

从郦山下,道芷阳间行

师者,所以传道受业解惑也

于是废先王之道

伐无道,诛暴秦

②明

在明明德,在亲民

在明明德,在亲民

月明星稀,乌鹊南飞

火尚足以明

明死生之大

左丘失明,厥有《国语》

明诏大号

明火执仗

动词,彰显

形容词,美好的

形容词,明亮

动词,照明

动词,阐明、表明

名词,眼睛、视力

动词,公开

动词,点燃、点亮

2.词类活用

①在明明德,在亲民

②先齐其家

③先修其身

④欲正其心者

⑤先诚其意

3.特殊句式

古之欲明明德于天下者

形容词作动词,彰显

使动用法,使……整齐

使动用法,使……修正

使动用法,使……端正

使动用法,使……真诚

状语后置句,古之欲于天下明明德者

【任务1】思考:《大学之道》中提纲挈领地论说了“三纲”“八目”的体系,那么“三纲”“八目”的具体内容各是什么

【目标三】理解文章内容,把握思想观点

“三纲”

“八目”

明明德

亲民

止于至善

《大学》的纲领旨趣、儒学“重世只教”的目标所在

格物

致知

诚意

正心

治国

修身

齐家

平天下

达到“三纲”而设计的条目、人生进修的阶梯

【任务2】请结合现实谈谈你对“三纲”的理解。

孔子列举了三条纲领。这三条纲领不是并列的,而是一个逐渐推进的关系。

纲领的第一条是“明明德”。“明明德”中的第一个“明”是动词,是彰明的意思。“明德”,是指美好的德行。孟子是主张“性善论”的,认为人天生就有美好的德行,只是因为被欲望所遮蔽,所以才会晦暗不明。既然如此,我们就要去掉那些蒙蔽在我们心灵上的东西,让自己光明美好的品德彰显出来。

纲领的第二条是“亲民”。“亲民”就是亲近爱抚民众。

纲领的第三条是“止于至善”。它的意思是达到“至善”的境界。

以现代人的视角来审视,以“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”为宗旨的儒家教育理念是有其特别之处的。它最终的目的是培养一个道德完善并对社会道德建设有高度热诚与责任感的君子,而不仅仅是一个掌握生存技能的劳动者。

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”不歧视他人,人不与之立异。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

面对新时代、新征程,年轻一代的我们一定要让个人梦想与中华民族伟大复兴中国梦同频共振,当将中国精神以一贯之,立鸿鹄志,求真学问,练大本领,当实干家,谱写青春华章,奏响时代最强音。