第四单元 三 采用合理的论证方法 课件(共43张PPT) 2023-2024学年高二语文统编版选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第四单元 三 采用合理的论证方法 课件(共43张PPT) 2023-2024学年高二语文统编版选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

采用合理的论证方法

1.认识和掌握合理的论证方法

2.能在阅读和表达活动中理解逻辑的运用

(一)论证完整

【目标一】认识和掌握合理的论证方法

论证,就是用某些论据去支持或反驳某个观点。支持和反驳都属于论证。论证要素和推理要素具有一一对应的关系。

完整的论证有三个要素:论点、论证形式、论据。

完整的推理也有三个要素:前提、推理形式、结论。论证的论点对应推理的结论,论据对应前提,论证形式对应推理形式。

(二)关注论证的隐含前提

在一个论证中,说出来的论据只是一部分,那些没有说出来的论据就是隐含前提。而且在论据或隐含前提的背后,还有一些支持这些论据或隐含前提的没有说出来的假设,这些假设称作隐含假设。

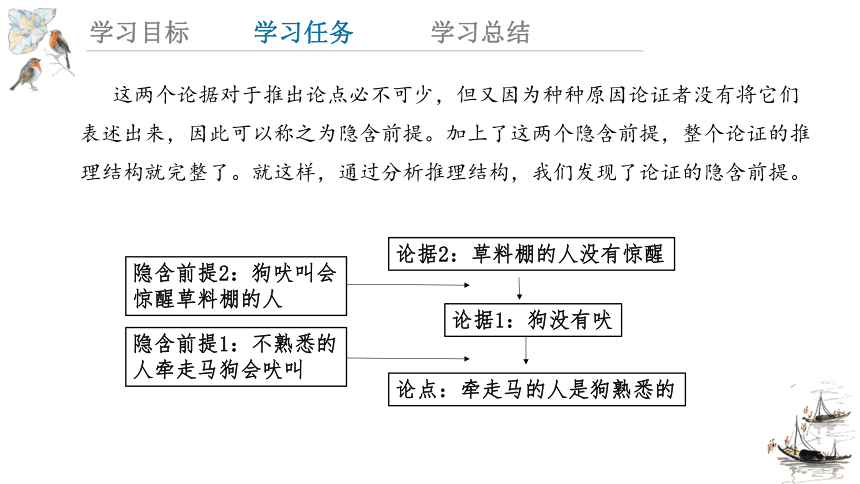

教材引用的《银色马》中福尔摩斯的那段话,显然,狗毫不吠叫不足以推出牵走马的人是这条狗非常熟悉的人,他们之间还少了一个充分条件命题——不熟悉的人牵走马,狗会吠叫。“草料棚的人没有被惊动”也不足以推出“狗没有吠叫”,它们之间还少了一个“狗吠叫会惊醒草料棚的人”。

这两个论据对于推出论点必不可少,但又因为种种原因论证者没有将它们表述出来,因此可以称之为隐含前提。加上了这两个隐含前提,整个论证的推理结构就完整了。就这样,通过分析推理结构,我们发现了论证的隐含前提。

论据2:草料棚的人没有惊醒

论据1:狗没有吠

隐含前提2:狗吠叫会惊醒草料棚的人

隐含前提1:不熟悉的人牵走马狗会吠叫

论点:牵走马的人是狗熟悉的

值得注意的是,论证省略的隐含前提往往不止一两个。如果对福尔摩斯的论证再进一步追问,你会发现还有其他隐含前提,例如:那只狗当时必须在马厩,而且它没有睡着或处于其他非正常状态;当时确实有两个人在草料棚,他们听觉正常、意识清醒或容易唤醒,并且一定会如实地反映相关情况;草料棚在狗叫声的有效传播范围内……这些前提,只要有一个不成立,论点就值得怀疑。发现论证的隐含前提,并对它的可靠性进行检验,无疑是评估和改进论证的重要方法。

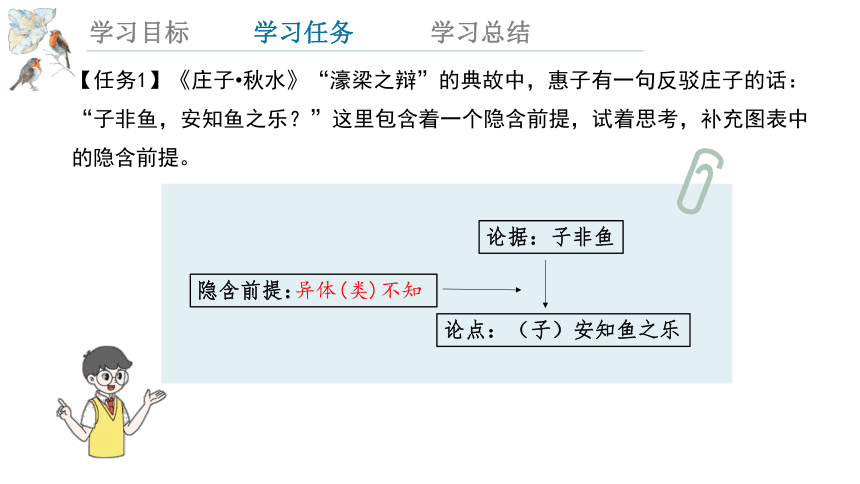

【任务1】《庄子 秋水》“濠梁之辩”的典故中,惠子有一句反驳庄子的话:“子非鱼,安知鱼之乐?”这里包含着一个隐含前提,试着思考,补充图表中的隐含前提。

论据:子非鱼

隐含前提:

论点:(子)安知鱼之乐

异体(类)不知

(三)学会间接论证

直接举例或从其他观点出发证实或证伪某个观点,叫作直接论证。在某些情况下,直接论证的难度较大或效果不佳,就需要进行间接论证,排除法、反证法和归谬法就是间接论证的方法。

(1)排除法:既是人们日常生活、学习、工作中常用到的选择方法,也是研究说话、写作时运用的逻辑推理方法或论证方法。关于排除法逻辑推理形式,我们已在本单元“活动二 运用有效的推理形式”中探究学习过;而本单元开头揭示的《拿来主义》的论证思路,逻辑本质就是排除法。

或者闭关,或者送去,或者等别人“送来”,或者自己去拿(当时没有其他选择)→不能闭关,不能送去,不能等别人“送来”→只有自己去拿。

(2)反证法:就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后推出明显的错误或矛盾,从而间接地证明最初的论点。教材中用了一位学生论证《祝福》时代背景的例子:故事一定发生在辛亥革命之后,如果不是发生在辛亥革命之后,就不可能有“旧历”的说法,可是课文头一句就说“旧历的年底毕竟最像年底”。

(3)归谬法:从某一观点推出明显的错误或矛盾,从而证明这一观点本身的错误,常用于驳论。

下面的驳论就是用了归谬法:

有人认为“君子慎其独”是封建时代的士大夫语言,我们今天还使用它,会使思想倒退到封建社会去。果真如此,那我们今天所说的话,大多来自古代社会,山水草木、日月风雨且不必说,就连“兼听则明,偏信则暗”“鞠躬尽瘁,死而后已”“以史为鉴”等也来自古代社会,甚至出自封建士大夫之口。照这些人的逻辑,这类语言也不能说了,那我们今天只好做半个哑巴了。

比较反证法和归谬法的区别:两者的论证推理形式相似,都运用了充分条件否定后件的推理。在证明过程中都引进了一个新的前提,都利用了推出矛盾的方法,等等。但是,二者并非同一种证明方法。

反证法假设矛盾论题,而归谬法不假设矛盾论题,这是两者在逻辑形式上的根本区别。反证法在证明时所假设的前提是与论题相矛盾的论题,论题的反对命题是不能作为反论题的,它所要证明的是命题的否定。反证法论题的实质是通过矛盾转化而达到解决问题的目的。

反证法和归谬法在逻辑语形和语义上的不同使得我们认为它们是两种不同的证明方法。当然,这两种方法之间的联系也是存在的,这就是:凡是使用反证法的地方都必定用到了归谬法的程序。只有充分认识到这两者的联系与区别,才能使我们对各种论断的论证具有科学性和说服力。

【任务2】阅读下面的文字,分析反证法的使用。

但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:拿来!

当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用。但是,几百年之后呢?几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,所以还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。(节选自《拿来主义》)

鲁迅首先提出了“拿来”的观点,却并没有急于从正面进行论证,接下来却假定“送去主义”是正确的——“一者见得丰富,二者见得大度”。接下来运用类比法:与尼采类比,得出“只是给与,不想取得”的结果是“发了疯”;与中国地下的煤类比,得出我们的子孙将沦为乞丐。充分证明了“送去主义”的危害,得出了“送去主义”是错误的这一结论,从而间接地证明了最初“拿来”观点的正确性。

【任务3】归谬法是采用“以子之矛攻子之盾”的反驳方法。即对一错误论题不直接否定,而是先假定其真,然后据此导出荒谬的结果,由结果的荒谬推出该论题的荒谬。

(1)下面的文段中,爱迪生可能会怎么说?请运用归谬法补写一个反问句。

一个年轻人很想成为爱迪生的助手,他找到爱迪生,并对爱迪生说:“我发明了一种能溶解一切物体的东西。”爱迪生笑着说:“那是不可能的。”年轻人问:“为什么不可能?”爱迪生说:

如果能溶解一切,那么又用什么容器来装它呢

(2)试按照这种归谬逻辑以及下面的例句仿写一句话,要求语言简洁明了。

例句:如果说坐拥万卷书的人就是博学之人,那么书店老板一定就是世上最博学的人了。

(示例一)如果说一直笑脸相迎的人就是幸福的人,那么小丑就是天底下最幸福的人了。

(示例二)如果说有资历就意味着权威,那么百岁老人就是最有权威的人了。

(示例三)如果说只要努力的人就是成功的人,那么王莽就是历史上最成功的人了。

(示例四)如果说核电站因为有微量放射性就是肮脏的,那么微量放射性无处不在的美丽大自然就是最肮脏的了。

(四)在论证中引入“虚拟论敌”

在证明某个观点时,可以想象存在一个驳论者,不妨称其为“虚拟论敌”。这个“论敌”可能会对我们的论点举出反例或从论点推出错误,也可能会质疑论据及隐含前提的可靠性,抑或指出论证中存在的逻辑问题。面对这些可能受到的攻击,我们再进一步考虑采取怎样的措施能使自己的论证免于或抵御这些攻击。

例如,苏洵《六国论》开头,就通过“或曰”,引入了“虚拟论敌”,提出“六国互丧,率赂秦耶”这一疑问,再通过反驳这一疑问,有力地支撑了自己的论证。我们在构思、写作议论性文章时,也可以通过引入虚拟论敌,与自己展开质疑问难,来完善自己的构思,增强文章的说服力。例如,要求以“兼听则明”为论题写一篇议论文,写作者可能一下子想到齐王和邹忌、李世民和魏征等大量事例,于是有了这样一个提纲:

论点:兼听则明。

正面的例子:“齐王纳谏”等。 反面的例子:“晁盖丧命”等。

按照这样的提纲写下去,很容易写成“观点加例子”的模式,即使材料再丰富,逻辑上还是不够周密。

现在,试引入“虚拟论敌”,想一想:这个“论敌”会从哪些方面攻击现有的论证呢?

①“兼听”就一定“明”吗?“三人成虎”“父子骑驴”的故事里的主人公恰恰是听得越多越糊涂啊……

②“偏信则暗”能够证明“兼听则明”吗?

③齐王听了“宫妇左右”“朝廷之臣”“四境之内”的声音还不算“兼听”吗?而李世民有时听魏征一个人的就够了。究竟达到什么程度才算兼听?

为了应对质疑、驳斥攻击、解释反例,写作者就得对“兼听”的内涵作出阐述,对现有的例子进行分析,甚至还要主动对论点的适用范围进行限定。由此,改进论证提纲如下:

①提出论点:兼听则明。

②阐述论点:“兼”的目的:拓宽视野,打开思路。

“兼”的核心:在“多”,更在“异”。

③举例分析:

正:“齐王纳谏”等,分析齐王“兼听”的表现,重点突出“刺”“谏”“谤议”。

反:“晁盖丧命”等,分析不“明”的根本原因是不能“兼听”,尽量排除他因。

④进行限定(同时阐述如何兼听):

主动引入反例“父子骑驴”等,指出“听”不能代替“断”。

进一步分析:“兼听则明”的前提是听者包容与善断。

“兼听”的原则是独立思考、为我所用。

以上论证的改进过程还可以继续下去。只要讲逻辑,肯思考,多一个“虚拟论敌”就会少一个真实论敌。

【任务4】请站在以下论点的立场,应对相关反例。

①论点:做事要把握好度。

反例:司马懿对诸葛亮采取的疲军之术(想方设法变慢)和霍去病对匈奴的长途奔袭(不顾一切求快),最终都实现了自己的目的:追求极致。

①司马懿和霍去病的例子,看似“做事要把握好度”的反例,实际上可以让我们加深对“度”的认识:度,究竟在哪里?如何把握呢?回答是以回到事实为度。不能简单地认为不要过头、学会低调、放慢脚步、防止激进就是掌握了度,更不能机械折中,来个最高值加最低值再除以2,而是要根据具体情境找到最好的分寸,根据实际情况找到最佳的力道,根据形势需求找到最

适宜的节奏。司马懿对付诸葛亮,耐心十足,非常沉得住气,时机未到,绝不真正出手。而霍去病深入匈奴腹地,每有斩获,靠的就是快。为了快,他只带精锐的部队,只带必需的物质;他知道,有时候只要慢半个时辰,一切都会翻转过来。把握度,说到底,就是实事求是,具体情况具体分析。

②论点:理性引领人上升。

反例:凯库勒在梦境中领悟到苯的分子结构;拉康所谓的“我思,我不在”。

②理性引领人上升,并不否定非理性有时候也可以促使人前进。白日苦思冥想无果,凯库勒在梦境中领悟到苯的分子结构;笛卡尔曾言“我思故我在”,几百年后的拉康针锋相对地提出“我思,我不在”。这些都促使我们努力思考非理性的价值与理性的限度以及理性与非理性之间的复杂关系。

【目标二】能在阅读和表达活动中理解逻辑的运用

【任务一】阅读典型性议论文,分析其中的逻辑链条及其他逻辑运用

逻辑是议论性文章的重要元素之一。行文的思路,或者说论点被逐步证明的过程,其实也就是文章内在逻辑链条的推展过程。读者只有梳理出这一过程,才能够真正理解作者的论证。

阅读下面的文章,体会其中的逻辑运用。

请让孩子输在起跑线上

郑渊洁

①近年在教育领域对家长误导最严重的一句话是“别让孩子输在起跑线上”。一些家长由于担心自己的孩子输在起跑线上,通过各种培训班给孩子超前大满灌与其年龄不同步的知识,揠苗助长。

②倘若将人生形容为一场竞赛,“起跑线”的比喻是恰当的。但是,“输在起跑线上”只适合短程竞赛,例如百米赛。如果是马拉松那样的长跑,就不存在输在起跑线上的担忧。相反,马拉松比赛赢在起跑线上的运动员,往往由于没有保存体力,致使起了个大早,赶了晚集。

③由此可见,父母是否应该担心孩子输在起跑线上,要看家长对孩子寿命的预估。如果孩子的人生属于短跑,只有区区十几年,您一定不能让孩子输在起跑线上,都知道百米赛的关键往往是起跑,起跑领先了,就成功了一大半。但是假如家长对孩子的寿命预估较长,就相当于孩子的人生是参加一场马拉松长

跑竞赛,起跑线是否领先就不重要了。马拉松竞赛的特点是谁笑到最后,谁笑得最好。

④长跑的要诀是保存实力,这和孩子学习知识的道理一样。当孩子没有一定的阅历时,给其灌输与孩子的年龄不相符的知识,孩子没有生活经验,对知识的感悟不会深刻,不但没有共鸣感,甚至会厌恶。衡量教育是否成功,不是看分数,而是看受教育者对所学知识的兴趣越来越大还是越来越小。如果受教育者对所学知识的兴趣越来越大,说明教育成功了,反之则相反。受教育者对于所学知识感兴趣的程度,除了老师的教授方法,还取决于孩子对知识的感悟程

度。举个例子,一个5岁的孩子对于《静夜思》只是机械背诵,而一位远离家乡的20岁青年如果第一次看到《静夜思》,可能泪如泉涌,百感交集。

⑤买过新汽车的人都知道,新车有磨合期。在新车的磨合期,车速不能太快。只有这样,这辆汽车未来才能风驰电掣。如果在新车的磨合期高速行驶,汽车就会早衰,该急速行进时,就会力不从心。假设将人比喻成汽车,人的磨合期就是童年。在童年,不能满负荷运转,要适度磨合。如此,孩子到了成年,才能快马加鞭,后劲十足。

⑥爱因斯坦说:“想象力比知识重要。”

⑦有想象力的人才能进行创造性劳动。想象力和知识是天敌。人在获得知识的过程中,想象力会消失。因为知识符合逻辑,而想象力无章可循。换句话说,知识的本质是科学,想象力的特征是荒诞。人的大脑一山不容二虎:在学龄前,想象力独占鳌头,脑子被想象力占据。上学后,大多数人的想象力将被知识驱逐出境,成为知识渊博但丧失想象力,终身只能重复前人发现的知识的人。很少有人能让知识和想象力在自己的大脑里共存,一旦共存,此人就是能进行创造性劳动的成功人士了。在孩子童年时,让其晚接触知识,有利于想象力在孩

子的大脑里安营扎寨,倘若孩子成为想象力和知识并存的人,您就能给大师当爹当娘了。

⑧请让孩子输在起跑线上。输在起跑线上,可能赢得人生。赢在起跑线上,可能输掉人生。欲将取之必先与之是大智慧。

1.请写出全文的具体论证过程。

(1)提出论点(标题):请让孩子输在起跑线上。

(2)引入论敌(第①段):别让孩子输在起跑线上。

(3)阐述“输在起跑线上”的适用前提(第②段):输在起跑线上适合短程竞赛,不适合马拉松赛。

(4)指出“别让孩子输在起跑线上”的错误(第③段)。

(5)通过举例、比喻论证(第④⑤段):长跑需要保存实力;过早灌输与孩子年龄不相符的知识会消减孩子的兴趣,孩子很难成功。

(6)理论论证(第⑥⑦段):输在起跑线上,有利于发展孩子的想象力。

(7)重申论点(第⑧段):请让孩子输在起跑线上,输在起跑线上可能赢得人生,是大智慧。

2.请在论证过程的基础上写出本文的逻辑链条。

引入论敌,有的放矢——限定论题,严谨周密——归谬论证,驳斥论敌,巩固论点——举例论证、比喻论证,再巩固论点——理论论证,三巩固论点——水到渠成,重申论点。

3.第③段在论证过程中省略了两个隐含前提,请写出来,并说明使用了哪种论证方法。

隐含前提一:显然家长不愿意这样

隐含前提二:家长的期望

论证方法:归谬法

结论:“别让孩子输在起跑线上”没有必要

预估二:预估孩子的人生属于马拉松长跑

预估一:预估孩子的人生属于短跑

别让孩子输在起跑线上

隐含前提一

隐含前提二

4.请写出第④段的逻辑推理过程。

①给其灌输与孩子的年龄不相符的知识不让孩子输在起跑线上,则会让孩子厌恶学习;不给其灌输与孩子的年龄不相符的知识让孩子输在起跑线上,则会保护孩子的学习兴趣。

↓

②如果受教育者对所学知识的兴趣越来越大,说明教育成功了;如果受教育者对所学知识的兴趣越来越小,说明教育失败了。

↓

③没有人希望自己对孩子的教育失败,所以“别让孩子输在起跑线上”错误,“让孩子输在起跑线上”正确。

【任务二】在辩论中体会逻辑的力量

请以“温饱是谈道德的必要条件”为辩题,以小组为单位,从逻辑的角度,对辩题的以下几个方面进行思考和辨析。

1.明确立场:根据辩题,写出正反双方的立场。

温饱是谈道德的必要条件

温饱不是谈道德的必要条件

(1)正方立场:

(2)反方立场:

2.观点分析:以下哪些是正方观点?哪些是反方观点?(填出序号即可)

①没有温饱免谈道德;②谈道德的都是温饱之人;③不温不饱依然谈道德;④有人处于温饱之中,却不谈道德;⑤温饱之人都谈道德。

①② ③

(1)正方观点: (2)反方观点:

【思路点拨】

根据必要条件的逻辑性质和推理规则,正方立场“温饱是谈道德的必要条件”,意味着没有温饱就不能谈道德,也意味着如果谈道德那一定是温饱的。温饱的群体和讲道德的群体是前者包含后者或两者全同的关系。如下图所示:

讲道德

温饱

讲道德

温饱

反方的立场是“温饱不是谈道德的必要条件”,要举证的是存在不温饱却讲道德的情况。温饱群体和道德群体可以是后者包含前者的关系,也可能是两者交叉关系;仅从逻辑的角度来说,还有可能是全异关系,当然这在现实中是很难论证的。如下图所示:

没有温饱免谈道德,谈道德的都是温饱之人,是支持正方的;不温饱且讲道德,是支持反方的。而有人处于温饱之中却不谈道德,温饱之人都谈道德,和双方都不构成冲突。

讲道德

温饱

讲道德

温饱

讲道德

温饱

(1)对正方有利: (2)对反方有利:

3.概念界定:以下对“温饱”概念的界定,哪些对正方有利?哪些对反方有利?(填出序号即可)

①温饱是人最基本的衣食需求;

②温饱就是社会上总体无衣食之困;

③温饱就是或温或饱;

④温饱就是既温且饱。

①③ ②④

【思路点拨】

由于正方要证明“温饱是谈道德的必要条件”——不温饱就不能谈道德,因此在定义温饱时,要努力使温饱降低到人类的生存底线。如果不温饱就难以生存的话,谈道德的难度自然加大了。因此,“温饱是人最基本的衣食需求”对正方有利。

由于反方要证明“温饱不是谈道德的必要条件”——不温饱也能谈道德,因此在定义温饱时要尽量多地高过人的生存底线,即使不温饱亦有一定的生存余地;另外,反方界定温饱时可强调“社会总体上无衣食之困”,那么

“不温饱”就变成了“社会上总体有衣食之困”,这并不排除“局部无衣食之困”,如此又给自己留下了较大的伸缩空间。

把温饱定义为或温或饱对正方有利,那么,不温饱就变成了既不温又不饱,在同等条件下这就要比温而不饱或饱而不温更难以谈道德。

相对于把温饱界定为或温或饱而言,界定为既温且饱对正方更加不利,既温且饱,意思就是只有两样都具备才能谈道德,无形之中抬高了谈道德的条件,论证的难度也增加了。

(1)论证思路属于:

4.论证思路:以下论证思路是正方的还是反方的?分析这样设计论证思路的理由。

人存在是谈道德的必要条件

人有理性,理性是谈道德的必要条件

在任何情况下都能够谈道德

走向温饱的过程中尤其应该谈道德

反方

(2)论证思路设计理由:

这样设计符合反方的论辩观点和思考。先论“谈道德”的大前提:存在是必要条件,隐含着“温饱”或“不温饱”两种可能。再论“理性”是“谈道德”的必要条件,隐性否定了“温饱”条件。在这两步后得出结论:在任何条件下都能够谈道德。这隐含一个结论:温饱不是谈道德的必要条件。

最后对对方的观点进行直接反驳:走向温饱的过程中尤其应该谈道德,而不是达到或做到了“温饱”再谈道德。

【思路点拨】

教材中的论证思路部分,实际上给出的是反方的思路。首先指出人存在是谈道德的必要条件,这是反方相当高明的设定,因为存在显然是比温饱更加宽泛的条件,而温饱这一条件就可能被绕过。下面进一步指出理性是谈道德的必要条件,不仅构成对温饱这一条件的竞争和替代,而且体现了人的特性和人的尊严。在此基础上,反方可以宣布“在任何情况下都能够谈道德”,这就彻底撇开了温饱这一条件;进而反其道而行,不仅不温饱依然能谈道德,而且“走向温饱的过程中尤其应该谈道德”。至此,不仅攻击了对方的观点,而且亮出了自己替代性的观点,更重要的是还树起了价值高标。

(1)正方策略: (2)反方策略:

5.攻防策略:以下哪些属于正方的策略?哪些属于反方的策略?(填出序号即可)

①论证不能温饱就难以生存;②论证从生存到温饱存在过渡地带;③对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态;④谈道德的行为尽量宽泛。

①③ ②④

①论证不能温饱就难以生存,人不能“存在”,自然不能谈道德——这是正方的策略。

解析:

②论证从生存到温饱存在过渡地带——这是反方的策略,这意味着在这个过渡地带也可以谈道德。

③对方举例时,指出例中的人物并未谈道德,或者其已处于温饱状态——这属于正方的策略。因为反方举出不温饱却谈道德的例子即可驳倒正方;而正方的化解方式或者指出这些例子中的人物已经温饱,或者指出他们未谈道德。

④谈道德的行为尽量宽泛——属于反方的策略。如上所言,正方要把反方认为道德的界定为非道德的;反方则要把正方认为非道德的界定为道德的,从而使道德的范围超出温饱的范围。

采用合理的论证方法

1.认识和掌握合理的论证方法

2.能在阅读和表达活动中理解逻辑的运用

(一)论证完整

【目标一】认识和掌握合理的论证方法

论证,就是用某些论据去支持或反驳某个观点。支持和反驳都属于论证。论证要素和推理要素具有一一对应的关系。

完整的论证有三个要素:论点、论证形式、论据。

完整的推理也有三个要素:前提、推理形式、结论。论证的论点对应推理的结论,论据对应前提,论证形式对应推理形式。

(二)关注论证的隐含前提

在一个论证中,说出来的论据只是一部分,那些没有说出来的论据就是隐含前提。而且在论据或隐含前提的背后,还有一些支持这些论据或隐含前提的没有说出来的假设,这些假设称作隐含假设。

教材引用的《银色马》中福尔摩斯的那段话,显然,狗毫不吠叫不足以推出牵走马的人是这条狗非常熟悉的人,他们之间还少了一个充分条件命题——不熟悉的人牵走马,狗会吠叫。“草料棚的人没有被惊动”也不足以推出“狗没有吠叫”,它们之间还少了一个“狗吠叫会惊醒草料棚的人”。

这两个论据对于推出论点必不可少,但又因为种种原因论证者没有将它们表述出来,因此可以称之为隐含前提。加上了这两个隐含前提,整个论证的推理结构就完整了。就这样,通过分析推理结构,我们发现了论证的隐含前提。

论据2:草料棚的人没有惊醒

论据1:狗没有吠

隐含前提2:狗吠叫会惊醒草料棚的人

隐含前提1:不熟悉的人牵走马狗会吠叫

论点:牵走马的人是狗熟悉的

值得注意的是,论证省略的隐含前提往往不止一两个。如果对福尔摩斯的论证再进一步追问,你会发现还有其他隐含前提,例如:那只狗当时必须在马厩,而且它没有睡着或处于其他非正常状态;当时确实有两个人在草料棚,他们听觉正常、意识清醒或容易唤醒,并且一定会如实地反映相关情况;草料棚在狗叫声的有效传播范围内……这些前提,只要有一个不成立,论点就值得怀疑。发现论证的隐含前提,并对它的可靠性进行检验,无疑是评估和改进论证的重要方法。

【任务1】《庄子 秋水》“濠梁之辩”的典故中,惠子有一句反驳庄子的话:“子非鱼,安知鱼之乐?”这里包含着一个隐含前提,试着思考,补充图表中的隐含前提。

论据:子非鱼

隐含前提:

论点:(子)安知鱼之乐

异体(类)不知

(三)学会间接论证

直接举例或从其他观点出发证实或证伪某个观点,叫作直接论证。在某些情况下,直接论证的难度较大或效果不佳,就需要进行间接论证,排除法、反证法和归谬法就是间接论证的方法。

(1)排除法:既是人们日常生活、学习、工作中常用到的选择方法,也是研究说话、写作时运用的逻辑推理方法或论证方法。关于排除法逻辑推理形式,我们已在本单元“活动二 运用有效的推理形式”中探究学习过;而本单元开头揭示的《拿来主义》的论证思路,逻辑本质就是排除法。

或者闭关,或者送去,或者等别人“送来”,或者自己去拿(当时没有其他选择)→不能闭关,不能送去,不能等别人“送来”→只有自己去拿。

(2)反证法:就是先假设与某个论点相矛盾的观点成立,然后推出明显的错误或矛盾,从而间接地证明最初的论点。教材中用了一位学生论证《祝福》时代背景的例子:故事一定发生在辛亥革命之后,如果不是发生在辛亥革命之后,就不可能有“旧历”的说法,可是课文头一句就说“旧历的年底毕竟最像年底”。

(3)归谬法:从某一观点推出明显的错误或矛盾,从而证明这一观点本身的错误,常用于驳论。

下面的驳论就是用了归谬法:

有人认为“君子慎其独”是封建时代的士大夫语言,我们今天还使用它,会使思想倒退到封建社会去。果真如此,那我们今天所说的话,大多来自古代社会,山水草木、日月风雨且不必说,就连“兼听则明,偏信则暗”“鞠躬尽瘁,死而后已”“以史为鉴”等也来自古代社会,甚至出自封建士大夫之口。照这些人的逻辑,这类语言也不能说了,那我们今天只好做半个哑巴了。

比较反证法和归谬法的区别:两者的论证推理形式相似,都运用了充分条件否定后件的推理。在证明过程中都引进了一个新的前提,都利用了推出矛盾的方法,等等。但是,二者并非同一种证明方法。

反证法假设矛盾论题,而归谬法不假设矛盾论题,这是两者在逻辑形式上的根本区别。反证法在证明时所假设的前提是与论题相矛盾的论题,论题的反对命题是不能作为反论题的,它所要证明的是命题的否定。反证法论题的实质是通过矛盾转化而达到解决问题的目的。

反证法和归谬法在逻辑语形和语义上的不同使得我们认为它们是两种不同的证明方法。当然,这两种方法之间的联系也是存在的,这就是:凡是使用反证法的地方都必定用到了归谬法的程序。只有充分认识到这两者的联系与区别,才能使我们对各种论断的论证具有科学性和说服力。

【任务2】阅读下面的文字,分析反证法的使用。

但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:拿来!

当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用。但是,几百年之后呢?几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,所以还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。(节选自《拿来主义》)

鲁迅首先提出了“拿来”的观点,却并没有急于从正面进行论证,接下来却假定“送去主义”是正确的——“一者见得丰富,二者见得大度”。接下来运用类比法:与尼采类比,得出“只是给与,不想取得”的结果是“发了疯”;与中国地下的煤类比,得出我们的子孙将沦为乞丐。充分证明了“送去主义”的危害,得出了“送去主义”是错误的这一结论,从而间接地证明了最初“拿来”观点的正确性。

【任务3】归谬法是采用“以子之矛攻子之盾”的反驳方法。即对一错误论题不直接否定,而是先假定其真,然后据此导出荒谬的结果,由结果的荒谬推出该论题的荒谬。

(1)下面的文段中,爱迪生可能会怎么说?请运用归谬法补写一个反问句。

一个年轻人很想成为爱迪生的助手,他找到爱迪生,并对爱迪生说:“我发明了一种能溶解一切物体的东西。”爱迪生笑着说:“那是不可能的。”年轻人问:“为什么不可能?”爱迪生说:

如果能溶解一切,那么又用什么容器来装它呢

(2)试按照这种归谬逻辑以及下面的例句仿写一句话,要求语言简洁明了。

例句:如果说坐拥万卷书的人就是博学之人,那么书店老板一定就是世上最博学的人了。

(示例一)如果说一直笑脸相迎的人就是幸福的人,那么小丑就是天底下最幸福的人了。

(示例二)如果说有资历就意味着权威,那么百岁老人就是最有权威的人了。

(示例三)如果说只要努力的人就是成功的人,那么王莽就是历史上最成功的人了。

(示例四)如果说核电站因为有微量放射性就是肮脏的,那么微量放射性无处不在的美丽大自然就是最肮脏的了。

(四)在论证中引入“虚拟论敌”

在证明某个观点时,可以想象存在一个驳论者,不妨称其为“虚拟论敌”。这个“论敌”可能会对我们的论点举出反例或从论点推出错误,也可能会质疑论据及隐含前提的可靠性,抑或指出论证中存在的逻辑问题。面对这些可能受到的攻击,我们再进一步考虑采取怎样的措施能使自己的论证免于或抵御这些攻击。

例如,苏洵《六国论》开头,就通过“或曰”,引入了“虚拟论敌”,提出“六国互丧,率赂秦耶”这一疑问,再通过反驳这一疑问,有力地支撑了自己的论证。我们在构思、写作议论性文章时,也可以通过引入虚拟论敌,与自己展开质疑问难,来完善自己的构思,增强文章的说服力。例如,要求以“兼听则明”为论题写一篇议论文,写作者可能一下子想到齐王和邹忌、李世民和魏征等大量事例,于是有了这样一个提纲:

论点:兼听则明。

正面的例子:“齐王纳谏”等。 反面的例子:“晁盖丧命”等。

按照这样的提纲写下去,很容易写成“观点加例子”的模式,即使材料再丰富,逻辑上还是不够周密。

现在,试引入“虚拟论敌”,想一想:这个“论敌”会从哪些方面攻击现有的论证呢?

①“兼听”就一定“明”吗?“三人成虎”“父子骑驴”的故事里的主人公恰恰是听得越多越糊涂啊……

②“偏信则暗”能够证明“兼听则明”吗?

③齐王听了“宫妇左右”“朝廷之臣”“四境之内”的声音还不算“兼听”吗?而李世民有时听魏征一个人的就够了。究竟达到什么程度才算兼听?

为了应对质疑、驳斥攻击、解释反例,写作者就得对“兼听”的内涵作出阐述,对现有的例子进行分析,甚至还要主动对论点的适用范围进行限定。由此,改进论证提纲如下:

①提出论点:兼听则明。

②阐述论点:“兼”的目的:拓宽视野,打开思路。

“兼”的核心:在“多”,更在“异”。

③举例分析:

正:“齐王纳谏”等,分析齐王“兼听”的表现,重点突出“刺”“谏”“谤议”。

反:“晁盖丧命”等,分析不“明”的根本原因是不能“兼听”,尽量排除他因。

④进行限定(同时阐述如何兼听):

主动引入反例“父子骑驴”等,指出“听”不能代替“断”。

进一步分析:“兼听则明”的前提是听者包容与善断。

“兼听”的原则是独立思考、为我所用。

以上论证的改进过程还可以继续下去。只要讲逻辑,肯思考,多一个“虚拟论敌”就会少一个真实论敌。

【任务4】请站在以下论点的立场,应对相关反例。

①论点:做事要把握好度。

反例:司马懿对诸葛亮采取的疲军之术(想方设法变慢)和霍去病对匈奴的长途奔袭(不顾一切求快),最终都实现了自己的目的:追求极致。

①司马懿和霍去病的例子,看似“做事要把握好度”的反例,实际上可以让我们加深对“度”的认识:度,究竟在哪里?如何把握呢?回答是以回到事实为度。不能简单地认为不要过头、学会低调、放慢脚步、防止激进就是掌握了度,更不能机械折中,来个最高值加最低值再除以2,而是要根据具体情境找到最好的分寸,根据实际情况找到最佳的力道,根据形势需求找到最

适宜的节奏。司马懿对付诸葛亮,耐心十足,非常沉得住气,时机未到,绝不真正出手。而霍去病深入匈奴腹地,每有斩获,靠的就是快。为了快,他只带精锐的部队,只带必需的物质;他知道,有时候只要慢半个时辰,一切都会翻转过来。把握度,说到底,就是实事求是,具体情况具体分析。

②论点:理性引领人上升。

反例:凯库勒在梦境中领悟到苯的分子结构;拉康所谓的“我思,我不在”。

②理性引领人上升,并不否定非理性有时候也可以促使人前进。白日苦思冥想无果,凯库勒在梦境中领悟到苯的分子结构;笛卡尔曾言“我思故我在”,几百年后的拉康针锋相对地提出“我思,我不在”。这些都促使我们努力思考非理性的价值与理性的限度以及理性与非理性之间的复杂关系。

【目标二】能在阅读和表达活动中理解逻辑的运用

【任务一】阅读典型性议论文,分析其中的逻辑链条及其他逻辑运用

逻辑是议论性文章的重要元素之一。行文的思路,或者说论点被逐步证明的过程,其实也就是文章内在逻辑链条的推展过程。读者只有梳理出这一过程,才能够真正理解作者的论证。

阅读下面的文章,体会其中的逻辑运用。

请让孩子输在起跑线上

郑渊洁

①近年在教育领域对家长误导最严重的一句话是“别让孩子输在起跑线上”。一些家长由于担心自己的孩子输在起跑线上,通过各种培训班给孩子超前大满灌与其年龄不同步的知识,揠苗助长。

②倘若将人生形容为一场竞赛,“起跑线”的比喻是恰当的。但是,“输在起跑线上”只适合短程竞赛,例如百米赛。如果是马拉松那样的长跑,就不存在输在起跑线上的担忧。相反,马拉松比赛赢在起跑线上的运动员,往往由于没有保存体力,致使起了个大早,赶了晚集。

③由此可见,父母是否应该担心孩子输在起跑线上,要看家长对孩子寿命的预估。如果孩子的人生属于短跑,只有区区十几年,您一定不能让孩子输在起跑线上,都知道百米赛的关键往往是起跑,起跑领先了,就成功了一大半。但是假如家长对孩子的寿命预估较长,就相当于孩子的人生是参加一场马拉松长

跑竞赛,起跑线是否领先就不重要了。马拉松竞赛的特点是谁笑到最后,谁笑得最好。

④长跑的要诀是保存实力,这和孩子学习知识的道理一样。当孩子没有一定的阅历时,给其灌输与孩子的年龄不相符的知识,孩子没有生活经验,对知识的感悟不会深刻,不但没有共鸣感,甚至会厌恶。衡量教育是否成功,不是看分数,而是看受教育者对所学知识的兴趣越来越大还是越来越小。如果受教育者对所学知识的兴趣越来越大,说明教育成功了,反之则相反。受教育者对于所学知识感兴趣的程度,除了老师的教授方法,还取决于孩子对知识的感悟程

度。举个例子,一个5岁的孩子对于《静夜思》只是机械背诵,而一位远离家乡的20岁青年如果第一次看到《静夜思》,可能泪如泉涌,百感交集。

⑤买过新汽车的人都知道,新车有磨合期。在新车的磨合期,车速不能太快。只有这样,这辆汽车未来才能风驰电掣。如果在新车的磨合期高速行驶,汽车就会早衰,该急速行进时,就会力不从心。假设将人比喻成汽车,人的磨合期就是童年。在童年,不能满负荷运转,要适度磨合。如此,孩子到了成年,才能快马加鞭,后劲十足。

⑥爱因斯坦说:“想象力比知识重要。”

⑦有想象力的人才能进行创造性劳动。想象力和知识是天敌。人在获得知识的过程中,想象力会消失。因为知识符合逻辑,而想象力无章可循。换句话说,知识的本质是科学,想象力的特征是荒诞。人的大脑一山不容二虎:在学龄前,想象力独占鳌头,脑子被想象力占据。上学后,大多数人的想象力将被知识驱逐出境,成为知识渊博但丧失想象力,终身只能重复前人发现的知识的人。很少有人能让知识和想象力在自己的大脑里共存,一旦共存,此人就是能进行创造性劳动的成功人士了。在孩子童年时,让其晚接触知识,有利于想象力在孩

子的大脑里安营扎寨,倘若孩子成为想象力和知识并存的人,您就能给大师当爹当娘了。

⑧请让孩子输在起跑线上。输在起跑线上,可能赢得人生。赢在起跑线上,可能输掉人生。欲将取之必先与之是大智慧。

1.请写出全文的具体论证过程。

(1)提出论点(标题):请让孩子输在起跑线上。

(2)引入论敌(第①段):别让孩子输在起跑线上。

(3)阐述“输在起跑线上”的适用前提(第②段):输在起跑线上适合短程竞赛,不适合马拉松赛。

(4)指出“别让孩子输在起跑线上”的错误(第③段)。

(5)通过举例、比喻论证(第④⑤段):长跑需要保存实力;过早灌输与孩子年龄不相符的知识会消减孩子的兴趣,孩子很难成功。

(6)理论论证(第⑥⑦段):输在起跑线上,有利于发展孩子的想象力。

(7)重申论点(第⑧段):请让孩子输在起跑线上,输在起跑线上可能赢得人生,是大智慧。

2.请在论证过程的基础上写出本文的逻辑链条。

引入论敌,有的放矢——限定论题,严谨周密——归谬论证,驳斥论敌,巩固论点——举例论证、比喻论证,再巩固论点——理论论证,三巩固论点——水到渠成,重申论点。

3.第③段在论证过程中省略了两个隐含前提,请写出来,并说明使用了哪种论证方法。

隐含前提一:显然家长不愿意这样

隐含前提二:家长的期望

论证方法:归谬法

结论:“别让孩子输在起跑线上”没有必要

预估二:预估孩子的人生属于马拉松长跑

预估一:预估孩子的人生属于短跑

别让孩子输在起跑线上

隐含前提一

隐含前提二

4.请写出第④段的逻辑推理过程。

①给其灌输与孩子的年龄不相符的知识不让孩子输在起跑线上,则会让孩子厌恶学习;不给其灌输与孩子的年龄不相符的知识让孩子输在起跑线上,则会保护孩子的学习兴趣。

↓

②如果受教育者对所学知识的兴趣越来越大,说明教育成功了;如果受教育者对所学知识的兴趣越来越小,说明教育失败了。

↓

③没有人希望自己对孩子的教育失败,所以“别让孩子输在起跑线上”错误,“让孩子输在起跑线上”正确。

【任务二】在辩论中体会逻辑的力量

请以“温饱是谈道德的必要条件”为辩题,以小组为单位,从逻辑的角度,对辩题的以下几个方面进行思考和辨析。

1.明确立场:根据辩题,写出正反双方的立场。

温饱是谈道德的必要条件

温饱不是谈道德的必要条件

(1)正方立场:

(2)反方立场:

2.观点分析:以下哪些是正方观点?哪些是反方观点?(填出序号即可)

①没有温饱免谈道德;②谈道德的都是温饱之人;③不温不饱依然谈道德;④有人处于温饱之中,却不谈道德;⑤温饱之人都谈道德。

①② ③

(1)正方观点: (2)反方观点:

【思路点拨】

根据必要条件的逻辑性质和推理规则,正方立场“温饱是谈道德的必要条件”,意味着没有温饱就不能谈道德,也意味着如果谈道德那一定是温饱的。温饱的群体和讲道德的群体是前者包含后者或两者全同的关系。如下图所示:

讲道德

温饱

讲道德

温饱

反方的立场是“温饱不是谈道德的必要条件”,要举证的是存在不温饱却讲道德的情况。温饱群体和道德群体可以是后者包含前者的关系,也可能是两者交叉关系;仅从逻辑的角度来说,还有可能是全异关系,当然这在现实中是很难论证的。如下图所示:

没有温饱免谈道德,谈道德的都是温饱之人,是支持正方的;不温饱且讲道德,是支持反方的。而有人处于温饱之中却不谈道德,温饱之人都谈道德,和双方都不构成冲突。

讲道德

温饱

讲道德

温饱

讲道德

温饱

(1)对正方有利: (2)对反方有利:

3.概念界定:以下对“温饱”概念的界定,哪些对正方有利?哪些对反方有利?(填出序号即可)

①温饱是人最基本的衣食需求;

②温饱就是社会上总体无衣食之困;

③温饱就是或温或饱;

④温饱就是既温且饱。

①③ ②④

【思路点拨】

由于正方要证明“温饱是谈道德的必要条件”——不温饱就不能谈道德,因此在定义温饱时,要努力使温饱降低到人类的生存底线。如果不温饱就难以生存的话,谈道德的难度自然加大了。因此,“温饱是人最基本的衣食需求”对正方有利。

由于反方要证明“温饱不是谈道德的必要条件”——不温饱也能谈道德,因此在定义温饱时要尽量多地高过人的生存底线,即使不温饱亦有一定的生存余地;另外,反方界定温饱时可强调“社会总体上无衣食之困”,那么

“不温饱”就变成了“社会上总体有衣食之困”,这并不排除“局部无衣食之困”,如此又给自己留下了较大的伸缩空间。

把温饱定义为或温或饱对正方有利,那么,不温饱就变成了既不温又不饱,在同等条件下这就要比温而不饱或饱而不温更难以谈道德。

相对于把温饱界定为或温或饱而言,界定为既温且饱对正方更加不利,既温且饱,意思就是只有两样都具备才能谈道德,无形之中抬高了谈道德的条件,论证的难度也增加了。

(1)论证思路属于:

4.论证思路:以下论证思路是正方的还是反方的?分析这样设计论证思路的理由。

人存在是谈道德的必要条件

人有理性,理性是谈道德的必要条件

在任何情况下都能够谈道德

走向温饱的过程中尤其应该谈道德

反方

(2)论证思路设计理由:

这样设计符合反方的论辩观点和思考。先论“谈道德”的大前提:存在是必要条件,隐含着“温饱”或“不温饱”两种可能。再论“理性”是“谈道德”的必要条件,隐性否定了“温饱”条件。在这两步后得出结论:在任何条件下都能够谈道德。这隐含一个结论:温饱不是谈道德的必要条件。

最后对对方的观点进行直接反驳:走向温饱的过程中尤其应该谈道德,而不是达到或做到了“温饱”再谈道德。

【思路点拨】

教材中的论证思路部分,实际上给出的是反方的思路。首先指出人存在是谈道德的必要条件,这是反方相当高明的设定,因为存在显然是比温饱更加宽泛的条件,而温饱这一条件就可能被绕过。下面进一步指出理性是谈道德的必要条件,不仅构成对温饱这一条件的竞争和替代,而且体现了人的特性和人的尊严。在此基础上,反方可以宣布“在任何情况下都能够谈道德”,这就彻底撇开了温饱这一条件;进而反其道而行,不仅不温饱依然能谈道德,而且“走向温饱的过程中尤其应该谈道德”。至此,不仅攻击了对方的观点,而且亮出了自己替代性的观点,更重要的是还树起了价值高标。

(1)正方策略: (2)反方策略:

5.攻防策略:以下哪些属于正方的策略?哪些属于反方的策略?(填出序号即可)

①论证不能温饱就难以生存;②论证从生存到温饱存在过渡地带;③对方举例时,指出例中的人物并未讲道德,或者指出其已处于温饱状态;④谈道德的行为尽量宽泛。

①③ ②④

①论证不能温饱就难以生存,人不能“存在”,自然不能谈道德——这是正方的策略。

解析:

②论证从生存到温饱存在过渡地带——这是反方的策略,这意味着在这个过渡地带也可以谈道德。

③对方举例时,指出例中的人物并未谈道德,或者其已处于温饱状态——这属于正方的策略。因为反方举出不温饱却谈道德的例子即可驳倒正方;而正方的化解方式或者指出这些例子中的人物已经温饱,或者指出他们未谈道德。

④谈道德的行为尽量宽泛——属于反方的策略。如上所言,正方要把反方认为道德的界定为非道德的;反方则要把正方认为非道德的界定为道德的,从而使道德的范围超出温饱的范围。