第四单元 一 发现潜藏的逻辑谬误 课件(共33张PPT) 2023-2024学年高二语文统编版选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 第四单元 一 发现潜藏的逻辑谬误 课件(共33张PPT) 2023-2024学年高二语文统编版选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

发现潜藏的逻辑谬误

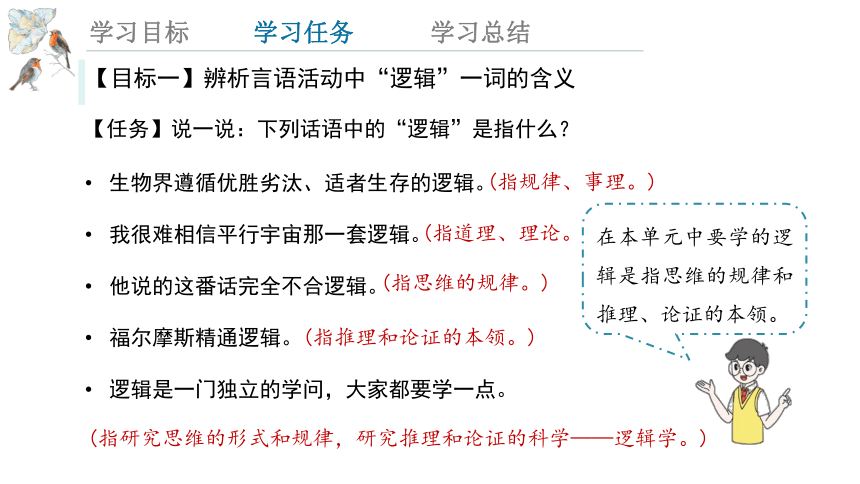

1.辨析言语活动中“逻辑”一词的含义

2.理解逻辑的基本规律

3.能运用逻辑的基本规律

【任务】说一说:下列话语中的“逻辑”是指什么?

【目标一】辨析言语活动中“逻辑”一词的含义

生物界遵循优胜劣汰、适者生存的逻辑。

我很难相信平行宇宙那一套逻辑。

他说的这番话完全不合逻辑。

福尔摩斯精通逻辑。

逻辑是一门独立的学问,大家都要学一点。

(指规律、事理。)

(指道理、理论。)

(指思维的规律。)

(指推理和论证的本领。)

(指研究思维的形式和规律,研究推理和论证的科学——逻辑学。)

在本单元中要学的逻辑是指思维的规律和推理、论证的本领。

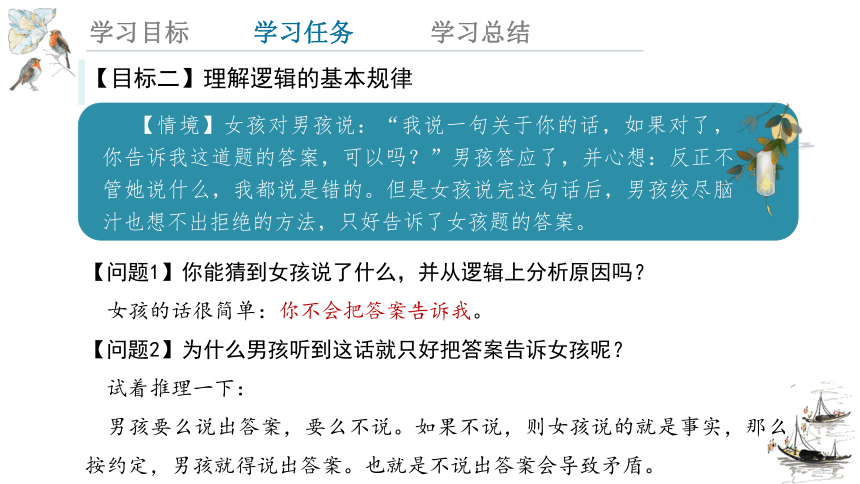

【目标二】理解逻辑的基本规律

【情境】女孩对男孩说:“我说一句关于你的话,如果对了,你告诉我这道题的答案,可以吗?”男孩答应了,并心想:反正不管她说什么,我都说是错的。但是女孩说完这句话后,男孩绞尽脑汁也想不出拒绝的方法,只好告诉了女孩题的答案。

【问题1】你能猜到女孩说了什么,并从逻辑上分析原因吗?

女孩的话很简单:你不会把答案告诉我。

【问题2】为什么男孩听到这话就只好把答案告诉女孩呢?

试着推理一下:

男孩要么说出答案,要么不说。如果不说,则女孩说的就是事实,那么按约定,男孩就得说出答案。也就是不说出答案会导致矛盾。

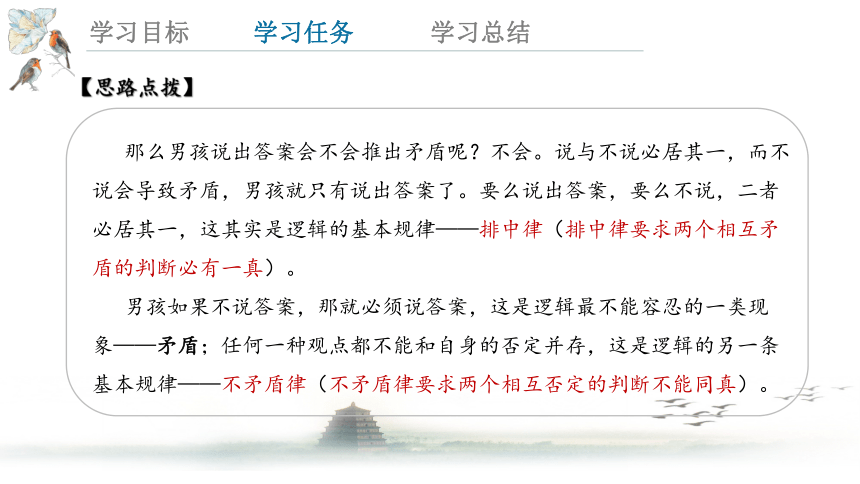

那么男孩说出答案会不会推出矛盾呢?不会。说与不说必居其一,而不说会导致矛盾,男孩就只有说出答案了。要么说出答案,要么不说,二者必居其一,这其实是逻辑的基本规律——排中律(排中律要求两个相互矛盾的判断必有一真)。

男孩如果不说答案,那就必须说答案,这是逻辑最不能容忍的一类现象——矛盾;任何一种观点都不能和自身的否定并存,这是逻辑的另一条基本规律——不矛盾律(不矛盾律要求两个相互否定的判断不能同真)。

【思路点拨】

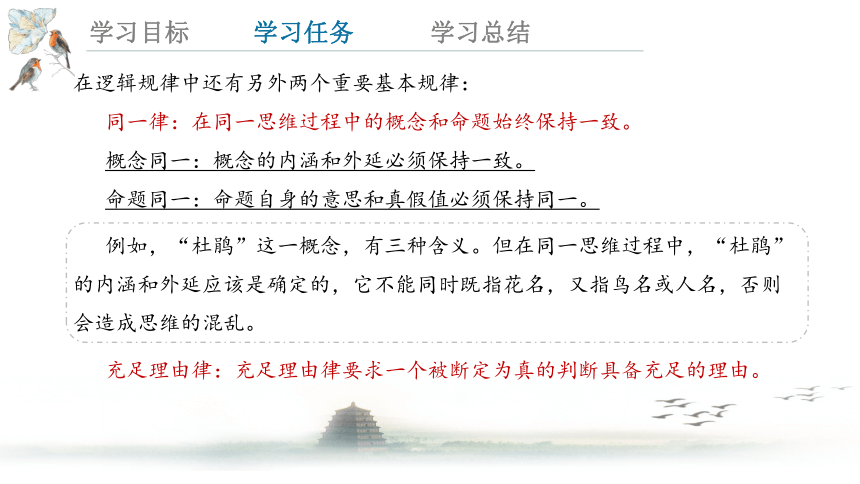

在逻辑规律中还有另外两个重要基本规律:

同一律:在同一思维过程中的概念和命题始终保持一致。

概念同一:概念的内涵和外延必须保持一致。

命题同一:命题自身的意思和真假值必须保持同一。

充足理由律:充足理由律要求一个被断定为真的判断具备充足的理由。

例如,“杜鹃”这一概念,有三种含义。但在同一思维过程中,“杜鹃”的内涵和外延应该是确定的,它不能同时既指花名,又指鸟名或人名,否则会造成思维的混乱。

【任务1】分析下面的例子,指出其中的逻辑错误。

【目标三】能运用逻辑的基本规律

①鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,所以,《孔乙己》不是一天能读完的。

第一个“作品”是鲁迅“所有”作品的总称,第二个“作品”是“各个”作品的通称,看起来表述一样,其实不是一个概念,所以造成推理的错误。这样的情况就是“偷换概念”,违反了同一律。

②庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”(《庄子与惠子游于濠梁之上》)

安,在问句中通常有两种用法,一种表示“怎么”,另一种表示“在哪里”。

庄子和惠子一开始是围绕“人能不能以及怎么能知道鱼快乐”的话题进行的。但到最后,庄子突然偷换概念,把“安”用于表示“在哪里”,并以“知之濠上”作结,违反了同一律。

③“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。”

“没有关系,汤不烫,我不痛。”

顾客想表达的是提醒甚至抗议,关注的是他的饭菜的卫生问题;服务员却把问题转移成自己有没有被烫的问题。应该说服务员的答话颇为狡黠,但考虑到其做法确实有损顾客的权益,而又有逃避责任的意思,可以认定其答话是典型的“偷换论题”的谬误,同样违反了同一律。

④“我是答应您昨天来修门铃没错。可我来了三次,每次按门铃,都没有人来开门,我只好走了。”

一般来说,需要修门铃就是因为门铃坏了,又怎么能指望“每次按门铃”就“有人来开门”呢?说话人或是真的未意识到其中的问题,或是为自己的不守信而开脱,总之都犯了自相矛盾的错误,违反了不矛盾律。

⑤在法国某地,一个耍戏法的人招揽观众:“快来快来,这里有拿破仑的头骨。”围观的一个人说:“奇怪,听说拿破仑的脑袋是很大的,这个头骨怎么和普通人的没有区别啊?”耍戏法的解释道:“没错,这是拿破仑小时候的头骨。”

“拿破仑小时候的头骨”被保留下来则意味着拿破仑死于童年。而耍戏法的用拿破仑的名号来招揽观众,显然指的是活到成年后叱咤风云的拿破仑。这个有名的拿破仑1821年5月5日(52岁)病逝于南大西洋圣赫勒拿岛,又何来“小时候的头骨”?“拿破仑死于童年”和“拿破仑死于成年之后”两者必有一假,耍戏法的违反了不矛盾律。

⑥有人说《红楼梦》值得读,有人说不值得。两种意见我都不赞成。读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

《红楼梦》值得读和不值得读也是相互矛盾的,不能都否定;都否定违反了排中律。

⑦不薄之谓厚,不白之谓黑。

薄厚之间存在着中间状态,白黑之间还有灰。说话人屏蔽了中间状态,只呈现出两种极端的情形,让人在两个极端之间作出判断或选择。其实是在并非矛盾(有第三种可能存在)的情形下使用排中律,属于排中律使用不当。

⑧《祝福》中,鲁四老爷知道祥林嫂的死讯后说:“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”

⑨你是否已经停止了对我的毁谤?请回答“是”或者“不是”!

“你是否已经停止了对我的毁谤”这个问题,隐藏着一个前提:对方此前一直在毁谤说话人。对方的回答无论肯定还是否定,都意味着承认这个前提。而这个前提很可能是虚假的。可以把这种错误叫作“不当预设”。

鲁迅的《祝福》中,鲁四老爷的这句话存在两个错误捆绑:一是把祥林嫂的死和祝福捆绑,二是把死和“谬种”捆绑。祥林嫂的死与年关的祝福活动,只是时间上接近的两件事,并无因果关系——不是祥林嫂自主选择或命中注定。明明没有因果关系的事件,因为发生的时间相近等表面联系,就把它们看成是因果事件,叫作强加因果,违反了充足理由律。

【任务2】研讨同一律、不矛盾律、排中律的相通之处。

【问题1】如果用一个词或一句话概括这三律的共同特征,该怎么概括?

同一律、不矛盾律、排中律,三者的共同本质是“一致”。同一个思想过程或言语过程中重要的话题、立场、观点、概念、标准等,都应该前后高度一致,如果不一致,就可能衍生出错误。

同一律的“一致”在于,一开始认定话语或词语的内涵和范围是什么,它就应该一直是什么;如果认识有变化,那也必须统一调整,或公开声明这种变化。

例如,“作品”如果一开始指所有作品的总和,它就不能变成是指单独的某一部作品;“安”如果一开始的意思是“凭什么”,它就不能变成是指“在哪里”。

可以用一句话记住同一律、不矛盾律、排中律:最好高度一致,至少不能相反。

不矛盾律和排中律也是维护“一致”,它们反对的是不一致的极端情形——前后相反。遵循不矛盾律,就不能既坚持一个立场,同时又坚持和该立场相反的立场。如不能既认定拿破仑死于童年,又认定他死于中年。遵循排中律,就不能既反对一个立场,又反对和该立场相反的立场。如不能既反对“《红楼梦》值得读”,又反对“《红楼梦》不值得读”。

可以用一句话记住同一律、不矛盾律、排中律:最好高度一致,至少不能相反。

【问题2】“不矛盾律要求两个相互否定的判断不能同真。排中律要求两个相互矛盾的判断必有一真。”这一段表述告诉人们,这两律有何不同?

仅从逻辑的角度分析以下问题:

“拿破仑头骨”引出的两个判断——“拿破仑死于童年”和“拿破仑死于中年”,显然不能都肯定,但是能不能都否定呢?

“《红楼梦》值不值得读”引出两个判断——“《红楼梦》值得读”和“《红楼梦》不值得读”,显然不能都否定,但是能不能都肯定呢?在回答上述问题的基础上,初步归纳不矛盾律和排中律适用的情形有何不同。

从文字表述来看,不矛盾律反对的和“一并肯定”有关;排中律反对的和“一并否定”有关。可以先抓住这个比较容易区分的标志,再进一步比较,不矛盾律反对的是一并肯定“相互否定”的判断,排中律反对的是一并否定“相互矛盾”的判断。

相互否定和相互矛盾有何不同呢?

“拿破仑头骨”引出的两个判断:

一是“拿破仑死于童年”,这个判断来自耍戏法的解释,

二是“拿破仑死于中年”,这个判断来自历史记载。

这两个判断不能都肯定,但可以都否定。不能都肯定是因为到目前为止一个人只能死一次,死于童年就不可能死于中年,死于中年就不可能死于童年。可以都否定是因为一个人死于童年和死于中年之外还有其他可能,如死于幼年、少年、青年、壮年、老年,以上七种可能任何一个为真,都意味其他所有可能为假。

“《红楼梦》值不值得读”引出两个判断:

一是“《红楼梦》值得读”,

二是“《红楼梦》不值得读”。

这两个判断既不能都肯定,又不能都否定。不能都肯定是因为两者对立,不能都否定是因为关于“《红楼梦》值不值得读”的问题,两者之外已无其他可能。

像“拿破仑死于童年”和“拿破仑死于中年”,两者相反,但在话题规定的范围内两者之外还有其他可能,这样的情形称作“反对”,只适合用“不矛盾律”。

像“《红楼梦》值得读”和“《红楼梦》不值得读”,两者相反,但在话题规定的范围内两者之外没有其他可能,这样的情形称作“矛盾”,既适合用“不矛盾律”,又适合用“排中律”。

两者“反对”或两者“矛盾”,都称作“相互否定”。显然,不矛盾律的适用范围更大,能用不矛盾律不一定能用排中律,能用排中律一定可用不矛盾律。

【任务1】以下是几则故意违反逻辑的语言艺术案例,说一说它们违反了什么逻辑规律?又为什么称得上是语言艺术?

【目标四】理解故意违反语言艺术与常见的谬误类型

①齐高帝尝与王僧虔赌书毕,帝曰:“谁为第一。”僧虔对曰:“臣书人臣中第一,陛下书帝中第一。”

中齐高帝的意思是所有人放在一起比谁是第一,王僧虔故意曲解,把人分成两类,让高帝和自己都“得了第一”,既保全了高帝的颜面,又保留了自己的尊严,而且还没有违背自己眼中的事实。不因为对方高高在上就阿谀奉承,也没有为了无关体统的事就冒上犯颜,体现了较高的语言艺术。

②美国代表团访华时,曾有一名官员当着周恩来的面说:“中国人很喜欢低着头走路,而我们美国人却总是抬着头走路。”此话一出,语惊四座。周恩来不慌不忙,脸带微笑地说:“这并不奇怪。因为我们中国人喜欢走上坡路,而你们美国人喜欢走下坡路。”一个西方记者问周恩来:“请问,中国人民银行有多少资金?”周恩来委婉地说:“中国人民银行的货币资金吗?有18元8角8分。”当他看到众人不解的样子,又解释说:“中国人民银行发行的面额为10元、5元、2元、1元、5角、2角、1角、5分、2分、1分的10种主辅人民币,合计为18元8角8分……”

“低头走路”“抬头走路”的“路”是现实生活中的路,“上坡路”“下坡路”的“路”是国家的发展之路,这两个“路”全然不是一个概念。18元8角8分显然也不可能是中国人民银行的资金总数。周恩来的回答违反了同一律,但却堪称语言艺术。“上坡下坡”有力反击了对方的挑衅,“18元8角8分”则既保守了秘密,又避免了“无可奉告”带来的尴尬。

③一个德军军官指着毕加索描绘西班牙城市格尔尼卡遭德军轰炸后惨状的画作《格尔尼卡》,问毕加索:“这是您的杰作吗?”“不,这是你们的杰作。”毕加索回答。

毕加索转移对方发起的话题,违反了同一律。他并非不知对方所说的“杰作”是作品本身,却故意把它换成作品所反映的事件,不失时机地表达了愤怒和讽刺。这是一种以正义作后盾、机智为手段、谴责为目的的语言艺术。

【情境】用违反了哪一条逻辑规律来给逻辑谬误分类还是一种比较笼统的做法。随着辨谬的深入,对谬误的分析需要更加精细的分类。事实上,多数谬误有固定的套路,而且经常出现,从而拥有了属于自己的名字。

【任务二】理解下面这些谬误类型以及相关案例,搞清楚其错误本质。

谬误类型一:歪曲观点

把对方的观点A歪曲成观点B,然后攻击观点B。这类谬误有一种形象的称号叫作“稻草人”,其论证的过程就好像制造出一个稻草人,然后再把这个稻草人击倒。

“不敢想象爱因斯坦等先贤没有批判性思维。”

“爱因斯坦何止有批判性思维,他还有创新性思维、科学思维、逻辑思维、数学思维……为什么仅仅拿批判性思维说事?”

质问者一上来就问:“爱因斯坦何止有批判性思维?”似乎对方的意思是“爱因斯坦只有批判性思维”,但说话人意思分明是“爱因斯坦有批判性思维”。“S有P”一点儿不排斥S还可以有M、N、Q等等。质问者列出的种种思维根本不能构成对这一判断的反驳;但如果把原意歪曲成“爱因斯坦只有批判性思维”,情况就不一样了,随后列出的每一种思维都构成了“有力反驳”。

可以看出,歪曲对方观点的一个狡猾的做法是不完全改变对方观点的内容,而是将对方观点夸大其词,加深(或减少)程度,放大(或缩小)后果,扩大(或窄化)范围。

谬误类型二:偷换论题

所谓偷换论题,就是把讨论的焦点转移到另一个话题,从而逃避质疑或攻击。

“怎么这么迟回家?”

“怎么老挑我毛病?”

问话人发起的话题是“迟到的原因”,答话人并未正面回答,反而发起了另一个话题“为什么老是挑毛病”。如果两人就此开始讨论问话人是不是喜欢挑毛病、挑的是不是毛病、为什么要挑毛病等问题,答话人的目的就基本达到了。

歪曲观点和偷换论题都违反了同一律。歪曲观点往往是放大或者缩小对方观点;偷换论题则更多是发起一个不同的但更能吸引人们注意力的话题。

谬误类型三:假二择一

明明存在多种可能性,却说成只有两种可能,迫使对方作出自己所希望的选择,这叫作“假二择一”,也可以称作“虚假两难”。

20世纪,美国一些人为反对另一些不支持越南战争的人而张贴了这样的标语:

美国:热爱它,要么离开它。

首先,这种把爱国和支持越战捆绑起来的做法是一种道德绑架。

其次,是否支持越战和是否离开美国,人们可以有多种选择,说话人却只给出两种选择,目的是迫使那些不想离开美国的人支持越战。“热爱它,要么离开它”的完整表述其实是:要么留在美国支持越战,要么离开美国不支持越战。但实际上,是否留在美国和是否支持越战,组合起来应有四种可能性,列出表格,一看即知:

也就是说,这个标语屏蔽了②③,只给出了①④,目的在①。

支持越战 不支持越战

留在美国

离开美国

①留在美国且支持越战

③离开美国但支持越战

②留在美国但不支持越战

④离开美国且不支持越战

谬误类型四:两可两不可

在同一思维过程或表述中,两个相互矛盾的判断不能同真,也不能同假,如果同时肯定或否定,就犯了“两可”或“两不可”的错误,可以简称为“模棱两可”。看下面两个案例。

我们处在奔向理想的不可逆转的潮流中——但这可能会改变。

先说“不可逆转”,又说“可能改变”。这是自相矛盾。

这篇文章的观点不能说是全面的,也不能说不全面。

任何一个观点要么是全面的,要么不是全面的,两者必居其一,不能一起否定。

谬误类型五:不当预设

在问题中隐藏着一个前提,对方的回答无论肯定还是否定,都意味着承认这个前提。而这个前提很可能是虚假的。这种错误叫作“不当预设”。

以下是古希腊著名悲剧《俄狄浦斯王》中俄狄浦斯的一段台词:

你(克瑞翁)这人,你来干什么?你的脸皮这样厚?你分明是想谋害我,夺取我的王位,还有脸来我家吗?喂,当着众神,你说吧:你是不是把我看成了懦夫和傻子,才打算这样干?你狡猾地向我爬过来,你以为我不会发觉你的诡计,发觉了也不能提防吗?你的企图岂不是太愚蠢吗?

俄狄浦斯问了一连串问题,克瑞翁都无法回答,因为他无论是答“是”还是答“否”,都等于承认了篡夺王位的意图。不当预设在生活很常见。

谬误类型六:轻率归纳

不完全归纳推理是一种或然性推理——前提真不能保证结论真,尤其是在考察的数量比较少、样本不具有代表性的情况下,极容易犯轻率归纳的错误。

盘点盖茨、乔布斯、戴尔、扎克伯格等世界级富豪,辍学是他们走向成功的关键一步,这让人不得不思考正规的国民教育对创业者是否真的必要。

这段话,虽然采用了委婉的说法,但其希望人们得出的结论其实是“国民教育对创业者并不真的必要”。支撑这个结论的依据是什么?是一部分世界级富豪的辍学经历。然而,盖茨、乔布斯、戴尔、扎克伯格,即使这个名单再增加千百倍,也只是全世界创业者中很少的一部分,而大学教育也只是国民教育的一部分。说话者用少部分大学或预科辍学的例子质疑整个国民教育对所有创业者的必要性,是不妥当的。

谬误类型七:不当类比

“类比推理”,是根据两个或两类对象某些属性相似或相同,进而推出它们的另一属性也相似或相同的推理。基本形式是:

A具有c属性和d属性 B具有c属性 B也具有d属性

若将两类没有可比性,“假相似”的对象进行比对,进而得出结论,这样的做法称为“不当类比”。

太阳是被创造出来照亮地球的。人们总是移动火把去照亮房子,而不是移动房子去被火把照亮。因此,只能是太阳绕地球转,而不是地球绕太阳转。

这一则类比的前提是“太阳和地球”的关系与“火把与房子”的关系是相似的。然而,这种相似是说话人强加的,火把确实可用于照亮房子,却不能说太阳是用于照亮地球的。因此,犯了“不当类比”的错误。

谬误类型八:强加因果

没有因果关系的事件,因为发生的时间相近等表面联系,就把它们看成是因果事件,叫作强加因果。教材的任务1中鲁四老爷说的“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”就是强加因果的典型案例。这类错误在生活中大量存在:

①送来的时候还是好好的,怎么到你们医院之后就不行了呢?

②如今不知因我积了什么德,带挈你中了个相公,我所以带个酒来贺你。(《范进中举》)

③没撞,你为什么要扶?

④小李结婚后就离开了公司,一定是他新婚夫人让他辞去这份工作的。

从这些案例来看,强加因果最常见的情形是,两件事时间上相继,但基本没有内在联系,却被误认为有因果联系。和因果关系有关的谬误还有因果倒置,或把其实是同一原因的两个相互独立的结果当作因果等。

谬误类型九:循环论证

在论证过程中,尚待证明的结论不能出现或暗含在前提中,否则就是循环论证。循环论证的本质是“因为A,所以A”。

我骂(你)卖国贼,所以我是爱国者。爱国者的话是最有价值的,所以我的话是不错的,既然我的话是不错的,你就是卖国贼无疑了!(鲁迅《论辩的魂灵》)

这也是鲁迅《论辩的魂灵》中的一段话,“你是卖国贼”建立在“我是爱国者”的基础上,“我是爱国者”建立在“我骂卖国贼”的基础上,“我骂卖国贼”又建立在“你是卖国贼”的基础上。这是典型的循环论证。

在论证过程中,尚待证明的结论不能出现或暗含在前提中,否则就是循环论证。循环论证的本质是“因为A,所以A”,上述案例中,A和A之间还插入了好几个环节,一不小心就会让它蒙混过关。

论证环节比较多,在其中一个环节偷偷用到结论,这是比较隐蔽的一种循环论证。另一种比较隐蔽的循环论证,是用不同的形式来表述A。例如“商人都唯利是图,因为如果不唯利是图,就不是商人了。”“不唯利是图就不是商人”其实就是“商人都唯利是图”的另一种说法。该论证的本质是——“A,因为A”。

发现潜藏的逻辑谬误

1.辨析言语活动中“逻辑”一词的含义

2.理解逻辑的基本规律

3.能运用逻辑的基本规律

【任务】说一说:下列话语中的“逻辑”是指什么?

【目标一】辨析言语活动中“逻辑”一词的含义

生物界遵循优胜劣汰、适者生存的逻辑。

我很难相信平行宇宙那一套逻辑。

他说的这番话完全不合逻辑。

福尔摩斯精通逻辑。

逻辑是一门独立的学问,大家都要学一点。

(指规律、事理。)

(指道理、理论。)

(指思维的规律。)

(指推理和论证的本领。)

(指研究思维的形式和规律,研究推理和论证的科学——逻辑学。)

在本单元中要学的逻辑是指思维的规律和推理、论证的本领。

【目标二】理解逻辑的基本规律

【情境】女孩对男孩说:“我说一句关于你的话,如果对了,你告诉我这道题的答案,可以吗?”男孩答应了,并心想:反正不管她说什么,我都说是错的。但是女孩说完这句话后,男孩绞尽脑汁也想不出拒绝的方法,只好告诉了女孩题的答案。

【问题1】你能猜到女孩说了什么,并从逻辑上分析原因吗?

女孩的话很简单:你不会把答案告诉我。

【问题2】为什么男孩听到这话就只好把答案告诉女孩呢?

试着推理一下:

男孩要么说出答案,要么不说。如果不说,则女孩说的就是事实,那么按约定,男孩就得说出答案。也就是不说出答案会导致矛盾。

那么男孩说出答案会不会推出矛盾呢?不会。说与不说必居其一,而不说会导致矛盾,男孩就只有说出答案了。要么说出答案,要么不说,二者必居其一,这其实是逻辑的基本规律——排中律(排中律要求两个相互矛盾的判断必有一真)。

男孩如果不说答案,那就必须说答案,这是逻辑最不能容忍的一类现象——矛盾;任何一种观点都不能和自身的否定并存,这是逻辑的另一条基本规律——不矛盾律(不矛盾律要求两个相互否定的判断不能同真)。

【思路点拨】

在逻辑规律中还有另外两个重要基本规律:

同一律:在同一思维过程中的概念和命题始终保持一致。

概念同一:概念的内涵和外延必须保持一致。

命题同一:命题自身的意思和真假值必须保持同一。

充足理由律:充足理由律要求一个被断定为真的判断具备充足的理由。

例如,“杜鹃”这一概念,有三种含义。但在同一思维过程中,“杜鹃”的内涵和外延应该是确定的,它不能同时既指花名,又指鸟名或人名,否则会造成思维的混乱。

【任务1】分析下面的例子,指出其中的逻辑错误。

【目标三】能运用逻辑的基本规律

①鲁迅的作品不是一天能读完的,《孔乙己》是鲁迅的作品,所以,《孔乙己》不是一天能读完的。

第一个“作品”是鲁迅“所有”作品的总称,第二个“作品”是“各个”作品的通称,看起来表述一样,其实不是一个概念,所以造成推理的错误。这样的情况就是“偷换概念”,违反了同一律。

②庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”(《庄子与惠子游于濠梁之上》)

安,在问句中通常有两种用法,一种表示“怎么”,另一种表示“在哪里”。

庄子和惠子一开始是围绕“人能不能以及怎么能知道鱼快乐”的话题进行的。但到最后,庄子突然偷换概念,把“安”用于表示“在哪里”,并以“知之濠上”作结,违反了同一律。

③“服务员同志,请当心,你的手指浸到我的汤里去了。”

“没有关系,汤不烫,我不痛。”

顾客想表达的是提醒甚至抗议,关注的是他的饭菜的卫生问题;服务员却把问题转移成自己有没有被烫的问题。应该说服务员的答话颇为狡黠,但考虑到其做法确实有损顾客的权益,而又有逃避责任的意思,可以认定其答话是典型的“偷换论题”的谬误,同样违反了同一律。

④“我是答应您昨天来修门铃没错。可我来了三次,每次按门铃,都没有人来开门,我只好走了。”

一般来说,需要修门铃就是因为门铃坏了,又怎么能指望“每次按门铃”就“有人来开门”呢?说话人或是真的未意识到其中的问题,或是为自己的不守信而开脱,总之都犯了自相矛盾的错误,违反了不矛盾律。

⑤在法国某地,一个耍戏法的人招揽观众:“快来快来,这里有拿破仑的头骨。”围观的一个人说:“奇怪,听说拿破仑的脑袋是很大的,这个头骨怎么和普通人的没有区别啊?”耍戏法的解释道:“没错,这是拿破仑小时候的头骨。”

“拿破仑小时候的头骨”被保留下来则意味着拿破仑死于童年。而耍戏法的用拿破仑的名号来招揽观众,显然指的是活到成年后叱咤风云的拿破仑。这个有名的拿破仑1821年5月5日(52岁)病逝于南大西洋圣赫勒拿岛,又何来“小时候的头骨”?“拿破仑死于童年”和“拿破仑死于成年之后”两者必有一假,耍戏法的违反了不矛盾律。

⑥有人说《红楼梦》值得读,有人说不值得。两种意见我都不赞成。读,太花时间;不读,又有点儿可惜。

《红楼梦》值得读和不值得读也是相互矛盾的,不能都否定;都否定违反了排中律。

⑦不薄之谓厚,不白之谓黑。

薄厚之间存在着中间状态,白黑之间还有灰。说话人屏蔽了中间状态,只呈现出两种极端的情形,让人在两个极端之间作出判断或选择。其实是在并非矛盾(有第三种可能存在)的情形下使用排中律,属于排中律使用不当。

⑧《祝福》中,鲁四老爷知道祥林嫂的死讯后说:“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”

⑨你是否已经停止了对我的毁谤?请回答“是”或者“不是”!

“你是否已经停止了对我的毁谤”这个问题,隐藏着一个前提:对方此前一直在毁谤说话人。对方的回答无论肯定还是否定,都意味着承认这个前提。而这个前提很可能是虚假的。可以把这种错误叫作“不当预设”。

鲁迅的《祝福》中,鲁四老爷的这句话存在两个错误捆绑:一是把祥林嫂的死和祝福捆绑,二是把死和“谬种”捆绑。祥林嫂的死与年关的祝福活动,只是时间上接近的两件事,并无因果关系——不是祥林嫂自主选择或命中注定。明明没有因果关系的事件,因为发生的时间相近等表面联系,就把它们看成是因果事件,叫作强加因果,违反了充足理由律。

【任务2】研讨同一律、不矛盾律、排中律的相通之处。

【问题1】如果用一个词或一句话概括这三律的共同特征,该怎么概括?

同一律、不矛盾律、排中律,三者的共同本质是“一致”。同一个思想过程或言语过程中重要的话题、立场、观点、概念、标准等,都应该前后高度一致,如果不一致,就可能衍生出错误。

同一律的“一致”在于,一开始认定话语或词语的内涵和范围是什么,它就应该一直是什么;如果认识有变化,那也必须统一调整,或公开声明这种变化。

例如,“作品”如果一开始指所有作品的总和,它就不能变成是指单独的某一部作品;“安”如果一开始的意思是“凭什么”,它就不能变成是指“在哪里”。

可以用一句话记住同一律、不矛盾律、排中律:最好高度一致,至少不能相反。

不矛盾律和排中律也是维护“一致”,它们反对的是不一致的极端情形——前后相反。遵循不矛盾律,就不能既坚持一个立场,同时又坚持和该立场相反的立场。如不能既认定拿破仑死于童年,又认定他死于中年。遵循排中律,就不能既反对一个立场,又反对和该立场相反的立场。如不能既反对“《红楼梦》值得读”,又反对“《红楼梦》不值得读”。

可以用一句话记住同一律、不矛盾律、排中律:最好高度一致,至少不能相反。

【问题2】“不矛盾律要求两个相互否定的判断不能同真。排中律要求两个相互矛盾的判断必有一真。”这一段表述告诉人们,这两律有何不同?

仅从逻辑的角度分析以下问题:

“拿破仑头骨”引出的两个判断——“拿破仑死于童年”和“拿破仑死于中年”,显然不能都肯定,但是能不能都否定呢?

“《红楼梦》值不值得读”引出两个判断——“《红楼梦》值得读”和“《红楼梦》不值得读”,显然不能都否定,但是能不能都肯定呢?在回答上述问题的基础上,初步归纳不矛盾律和排中律适用的情形有何不同。

从文字表述来看,不矛盾律反对的和“一并肯定”有关;排中律反对的和“一并否定”有关。可以先抓住这个比较容易区分的标志,再进一步比较,不矛盾律反对的是一并肯定“相互否定”的判断,排中律反对的是一并否定“相互矛盾”的判断。

相互否定和相互矛盾有何不同呢?

“拿破仑头骨”引出的两个判断:

一是“拿破仑死于童年”,这个判断来自耍戏法的解释,

二是“拿破仑死于中年”,这个判断来自历史记载。

这两个判断不能都肯定,但可以都否定。不能都肯定是因为到目前为止一个人只能死一次,死于童年就不可能死于中年,死于中年就不可能死于童年。可以都否定是因为一个人死于童年和死于中年之外还有其他可能,如死于幼年、少年、青年、壮年、老年,以上七种可能任何一个为真,都意味其他所有可能为假。

“《红楼梦》值不值得读”引出两个判断:

一是“《红楼梦》值得读”,

二是“《红楼梦》不值得读”。

这两个判断既不能都肯定,又不能都否定。不能都肯定是因为两者对立,不能都否定是因为关于“《红楼梦》值不值得读”的问题,两者之外已无其他可能。

像“拿破仑死于童年”和“拿破仑死于中年”,两者相反,但在话题规定的范围内两者之外还有其他可能,这样的情形称作“反对”,只适合用“不矛盾律”。

像“《红楼梦》值得读”和“《红楼梦》不值得读”,两者相反,但在话题规定的范围内两者之外没有其他可能,这样的情形称作“矛盾”,既适合用“不矛盾律”,又适合用“排中律”。

两者“反对”或两者“矛盾”,都称作“相互否定”。显然,不矛盾律的适用范围更大,能用不矛盾律不一定能用排中律,能用排中律一定可用不矛盾律。

【任务1】以下是几则故意违反逻辑的语言艺术案例,说一说它们违反了什么逻辑规律?又为什么称得上是语言艺术?

【目标四】理解故意违反语言艺术与常见的谬误类型

①齐高帝尝与王僧虔赌书毕,帝曰:“谁为第一。”僧虔对曰:“臣书人臣中第一,陛下书帝中第一。”

中齐高帝的意思是所有人放在一起比谁是第一,王僧虔故意曲解,把人分成两类,让高帝和自己都“得了第一”,既保全了高帝的颜面,又保留了自己的尊严,而且还没有违背自己眼中的事实。不因为对方高高在上就阿谀奉承,也没有为了无关体统的事就冒上犯颜,体现了较高的语言艺术。

②美国代表团访华时,曾有一名官员当着周恩来的面说:“中国人很喜欢低着头走路,而我们美国人却总是抬着头走路。”此话一出,语惊四座。周恩来不慌不忙,脸带微笑地说:“这并不奇怪。因为我们中国人喜欢走上坡路,而你们美国人喜欢走下坡路。”一个西方记者问周恩来:“请问,中国人民银行有多少资金?”周恩来委婉地说:“中国人民银行的货币资金吗?有18元8角8分。”当他看到众人不解的样子,又解释说:“中国人民银行发行的面额为10元、5元、2元、1元、5角、2角、1角、5分、2分、1分的10种主辅人民币,合计为18元8角8分……”

“低头走路”“抬头走路”的“路”是现实生活中的路,“上坡路”“下坡路”的“路”是国家的发展之路,这两个“路”全然不是一个概念。18元8角8分显然也不可能是中国人民银行的资金总数。周恩来的回答违反了同一律,但却堪称语言艺术。“上坡下坡”有力反击了对方的挑衅,“18元8角8分”则既保守了秘密,又避免了“无可奉告”带来的尴尬。

③一个德军军官指着毕加索描绘西班牙城市格尔尼卡遭德军轰炸后惨状的画作《格尔尼卡》,问毕加索:“这是您的杰作吗?”“不,这是你们的杰作。”毕加索回答。

毕加索转移对方发起的话题,违反了同一律。他并非不知对方所说的“杰作”是作品本身,却故意把它换成作品所反映的事件,不失时机地表达了愤怒和讽刺。这是一种以正义作后盾、机智为手段、谴责为目的的语言艺术。

【情境】用违反了哪一条逻辑规律来给逻辑谬误分类还是一种比较笼统的做法。随着辨谬的深入,对谬误的分析需要更加精细的分类。事实上,多数谬误有固定的套路,而且经常出现,从而拥有了属于自己的名字。

【任务二】理解下面这些谬误类型以及相关案例,搞清楚其错误本质。

谬误类型一:歪曲观点

把对方的观点A歪曲成观点B,然后攻击观点B。这类谬误有一种形象的称号叫作“稻草人”,其论证的过程就好像制造出一个稻草人,然后再把这个稻草人击倒。

“不敢想象爱因斯坦等先贤没有批判性思维。”

“爱因斯坦何止有批判性思维,他还有创新性思维、科学思维、逻辑思维、数学思维……为什么仅仅拿批判性思维说事?”

质问者一上来就问:“爱因斯坦何止有批判性思维?”似乎对方的意思是“爱因斯坦只有批判性思维”,但说话人意思分明是“爱因斯坦有批判性思维”。“S有P”一点儿不排斥S还可以有M、N、Q等等。质问者列出的种种思维根本不能构成对这一判断的反驳;但如果把原意歪曲成“爱因斯坦只有批判性思维”,情况就不一样了,随后列出的每一种思维都构成了“有力反驳”。

可以看出,歪曲对方观点的一个狡猾的做法是不完全改变对方观点的内容,而是将对方观点夸大其词,加深(或减少)程度,放大(或缩小)后果,扩大(或窄化)范围。

谬误类型二:偷换论题

所谓偷换论题,就是把讨论的焦点转移到另一个话题,从而逃避质疑或攻击。

“怎么这么迟回家?”

“怎么老挑我毛病?”

问话人发起的话题是“迟到的原因”,答话人并未正面回答,反而发起了另一个话题“为什么老是挑毛病”。如果两人就此开始讨论问话人是不是喜欢挑毛病、挑的是不是毛病、为什么要挑毛病等问题,答话人的目的就基本达到了。

歪曲观点和偷换论题都违反了同一律。歪曲观点往往是放大或者缩小对方观点;偷换论题则更多是发起一个不同的但更能吸引人们注意力的话题。

谬误类型三:假二择一

明明存在多种可能性,却说成只有两种可能,迫使对方作出自己所希望的选择,这叫作“假二择一”,也可以称作“虚假两难”。

20世纪,美国一些人为反对另一些不支持越南战争的人而张贴了这样的标语:

美国:热爱它,要么离开它。

首先,这种把爱国和支持越战捆绑起来的做法是一种道德绑架。

其次,是否支持越战和是否离开美国,人们可以有多种选择,说话人却只给出两种选择,目的是迫使那些不想离开美国的人支持越战。“热爱它,要么离开它”的完整表述其实是:要么留在美国支持越战,要么离开美国不支持越战。但实际上,是否留在美国和是否支持越战,组合起来应有四种可能性,列出表格,一看即知:

也就是说,这个标语屏蔽了②③,只给出了①④,目的在①。

支持越战 不支持越战

留在美国

离开美国

①留在美国且支持越战

③离开美国但支持越战

②留在美国但不支持越战

④离开美国且不支持越战

谬误类型四:两可两不可

在同一思维过程或表述中,两个相互矛盾的判断不能同真,也不能同假,如果同时肯定或否定,就犯了“两可”或“两不可”的错误,可以简称为“模棱两可”。看下面两个案例。

我们处在奔向理想的不可逆转的潮流中——但这可能会改变。

先说“不可逆转”,又说“可能改变”。这是自相矛盾。

这篇文章的观点不能说是全面的,也不能说不全面。

任何一个观点要么是全面的,要么不是全面的,两者必居其一,不能一起否定。

谬误类型五:不当预设

在问题中隐藏着一个前提,对方的回答无论肯定还是否定,都意味着承认这个前提。而这个前提很可能是虚假的。这种错误叫作“不当预设”。

以下是古希腊著名悲剧《俄狄浦斯王》中俄狄浦斯的一段台词:

你(克瑞翁)这人,你来干什么?你的脸皮这样厚?你分明是想谋害我,夺取我的王位,还有脸来我家吗?喂,当着众神,你说吧:你是不是把我看成了懦夫和傻子,才打算这样干?你狡猾地向我爬过来,你以为我不会发觉你的诡计,发觉了也不能提防吗?你的企图岂不是太愚蠢吗?

俄狄浦斯问了一连串问题,克瑞翁都无法回答,因为他无论是答“是”还是答“否”,都等于承认了篡夺王位的意图。不当预设在生活很常见。

谬误类型六:轻率归纳

不完全归纳推理是一种或然性推理——前提真不能保证结论真,尤其是在考察的数量比较少、样本不具有代表性的情况下,极容易犯轻率归纳的错误。

盘点盖茨、乔布斯、戴尔、扎克伯格等世界级富豪,辍学是他们走向成功的关键一步,这让人不得不思考正规的国民教育对创业者是否真的必要。

这段话,虽然采用了委婉的说法,但其希望人们得出的结论其实是“国民教育对创业者并不真的必要”。支撑这个结论的依据是什么?是一部分世界级富豪的辍学经历。然而,盖茨、乔布斯、戴尔、扎克伯格,即使这个名单再增加千百倍,也只是全世界创业者中很少的一部分,而大学教育也只是国民教育的一部分。说话者用少部分大学或预科辍学的例子质疑整个国民教育对所有创业者的必要性,是不妥当的。

谬误类型七:不当类比

“类比推理”,是根据两个或两类对象某些属性相似或相同,进而推出它们的另一属性也相似或相同的推理。基本形式是:

A具有c属性和d属性 B具有c属性 B也具有d属性

若将两类没有可比性,“假相似”的对象进行比对,进而得出结论,这样的做法称为“不当类比”。

太阳是被创造出来照亮地球的。人们总是移动火把去照亮房子,而不是移动房子去被火把照亮。因此,只能是太阳绕地球转,而不是地球绕太阳转。

这一则类比的前提是“太阳和地球”的关系与“火把与房子”的关系是相似的。然而,这种相似是说话人强加的,火把确实可用于照亮房子,却不能说太阳是用于照亮地球的。因此,犯了“不当类比”的错误。

谬误类型八:强加因果

没有因果关系的事件,因为发生的时间相近等表面联系,就把它们看成是因果事件,叫作强加因果。教材的任务1中鲁四老爷说的“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”就是强加因果的典型案例。这类错误在生活中大量存在:

①送来的时候还是好好的,怎么到你们医院之后就不行了呢?

②如今不知因我积了什么德,带挈你中了个相公,我所以带个酒来贺你。(《范进中举》)

③没撞,你为什么要扶?

④小李结婚后就离开了公司,一定是他新婚夫人让他辞去这份工作的。

从这些案例来看,强加因果最常见的情形是,两件事时间上相继,但基本没有内在联系,却被误认为有因果联系。和因果关系有关的谬误还有因果倒置,或把其实是同一原因的两个相互独立的结果当作因果等。

谬误类型九:循环论证

在论证过程中,尚待证明的结论不能出现或暗含在前提中,否则就是循环论证。循环论证的本质是“因为A,所以A”。

我骂(你)卖国贼,所以我是爱国者。爱国者的话是最有价值的,所以我的话是不错的,既然我的话是不错的,你就是卖国贼无疑了!(鲁迅《论辩的魂灵》)

这也是鲁迅《论辩的魂灵》中的一段话,“你是卖国贼”建立在“我是爱国者”的基础上,“我是爱国者”建立在“我骂卖国贼”的基础上,“我骂卖国贼”又建立在“你是卖国贼”的基础上。这是典型的循环论证。

在论证过程中,尚待证明的结论不能出现或暗含在前提中,否则就是循环论证。循环论证的本质是“因为A,所以A”,上述案例中,A和A之间还插入了好几个环节,一不小心就会让它蒙混过关。

论证环节比较多,在其中一个环节偷偷用到结论,这是比较隐蔽的一种循环论证。另一种比较隐蔽的循环论证,是用不同的形式来表述A。例如“商人都唯利是图,因为如果不唯利是图,就不是商人了。”“不唯利是图就不是商人”其实就是“商人都唯利是图”的另一种说法。该论证的本质是——“A,因为A”。