第7课 辽、西夏与北宋的并立 课件

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

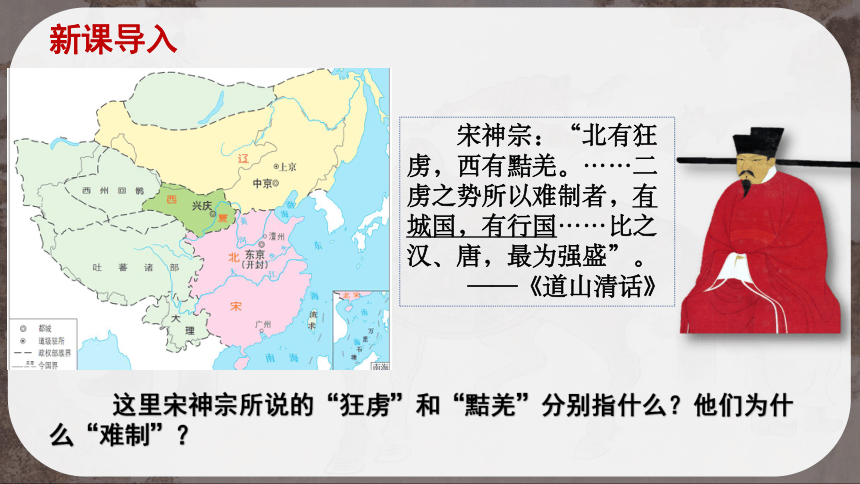

新课导入

宋神宗:“北有狂虏,西有黠羌。……二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛”。

——《道山清话》

这里宋神宗所说的“狂虏”和“黠羌”分别指什么?他们为什么“难制”?

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

化干戈为玉帛,聚多元为一体

——第7课 辽、西夏与北宋的并立

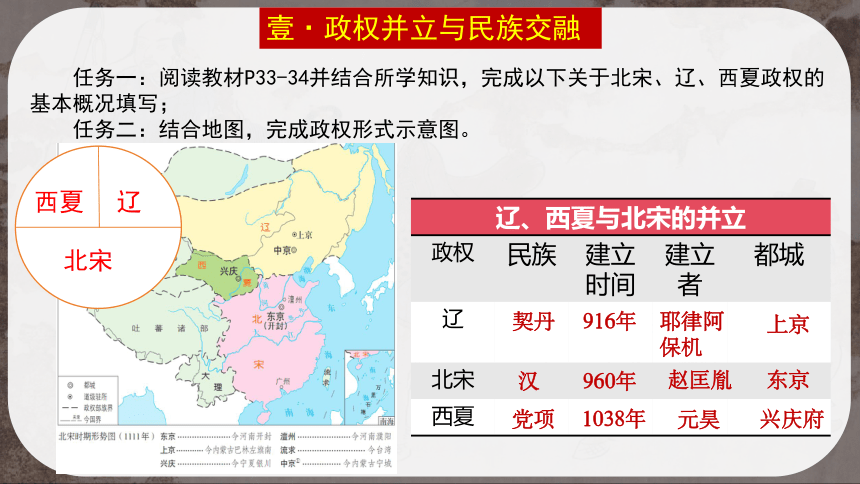

壹·政权并立与民族交融

任务一:阅读教材P33-34并结合所学知识,完成以下关于北宋、辽、西夏政权的基本概况填写;

任务二:结合地图,完成政权形式示意图。

辽、西夏与北宋的并立

政权 民族 建立时间 建立者 都城

辽

北宋

西夏

契丹

916年

耶律阿保机

上京

汉

960年

赵匡胤

东京

党项

1038年

元昊

兴庆府

西夏

辽

北宋

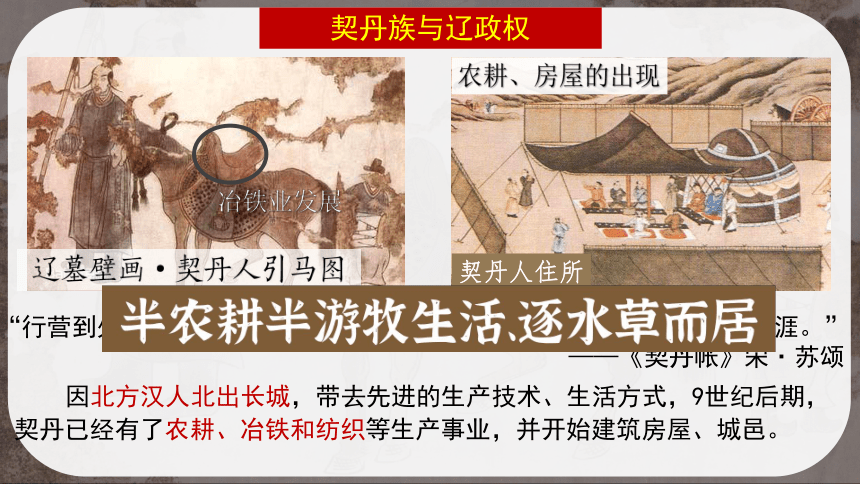

契丹族与辽政权

冶铁业发展

契丹人住所

农耕、房屋的出现

因北方汉人北出长城,带去先进的生产技术、生活方式,9世纪后期,契丹已经有了农耕、冶铁和纺织等生产事业,并开始建筑房屋、城邑。

“行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。”

——《契丹帐》宋·苏颂

契丹文字

契丹鸡冠壶

推广汉制

契丹货币

长城以南农耕文明:

耕稼以食,桑麻以衣,

宫室以居,城郭以治。

长城以北游牧民族:

畜牧畋渔以食,皮毛以衣,转徙随时,车马为家。

南北面官制度

契丹族与辽政权

游牧文明与中原文明的交汇融合,体现了民族交融的过程。

形成双轨运行的体制。

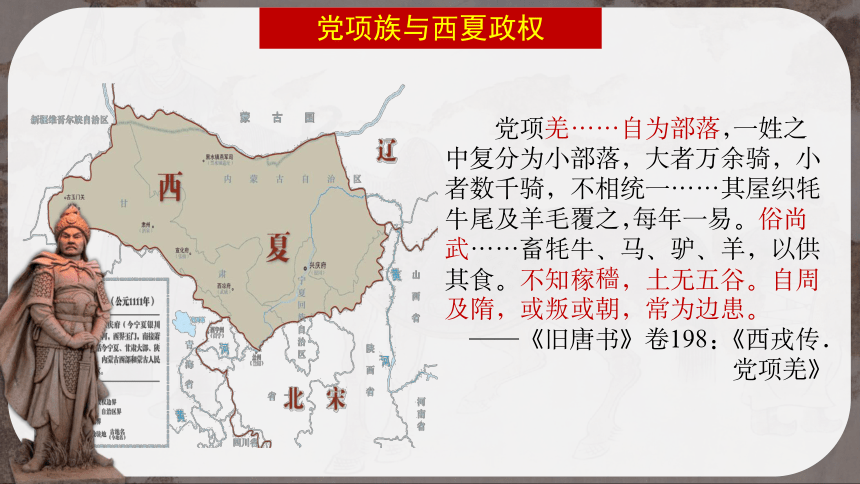

党项族与西夏政权

党项羌……自为部落,一姓之中复分为小部落,大者万余骑,小者数千骑,不相统一……其屋织牦牛尾及羊毛覆之,每年一易。俗尚武……畜牦牛、马、驴、羊,以供其食。不知稼穡,土无五谷。自周及隋,或叛或朝,常为边患。

——《旧唐书》卷198:《西戎传.党项羌》

西夏文字

西夏买牛契约

元昊推行的系列措施:

①政治上:______________________________________;

②经济上: 。 ③文化上:_______________。

西夏货币

仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律

鼓励垦荒,发展农牧经济

创制西夏文字

党项族与西夏政权

民族交融

材料一:自契丹取燕蓟以北,拓拔(党项)得灵夏以西,其间所生英豪,皆为其用。得中国(中原)领土,役中国人力,称中国位号,仿中国官署,任中国贤才,读中国书刊,用中国车服,行中国法令……皆与中国等。

—— 李焘:《续资治通鉴长编》

阅读材料,思考在契丹族和党项族发展壮大的过程中,什么因素起了重要作用?

壹·政权并立与民族交融

民族交融

贰·并立中的碰撞——辽与北宋的和战

华

北

平

原

燕云十六州

材料二:燕蓟之地,有松亭关、古北口、居庸关为中原险要,以隔阂匈奴不敢南下,而历代帝王尚皆极意防守,未尝轻视。自晋祖弃全燕之地,北方关险,尽属契丹。契丹之来,荡然无阻。

——【宋】富弼

结合图文材料及课本36页相关事实,从地理位置角度说说燕云十六州的战略重要性及辽宋战争的历史渊源。

宋太祖(960-976)

保持友好关系

互通使节

宋太宗(976-997)

攻辽失败

对辽防御

宋真宗(997-1022)

澶州之战

宋辽议和

宰相寇准力劝皇帝亲征。宋真宗来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军。

1004年秋,辽军进攻北宋。

1005年1月双方签订澶渊之盟。

贰·并立中的碰撞——辽与北宋的和战

《澶渊之盟》

1、宋辽为兄弟之国,辽圣宗年幼,称宋真宗为兄。

2、 宋辽以白沟河为界,双方撤兵;凡有越界盗贼逃犯,彼此不得停匿。

3、宋每年向辽提供岁币,银十万两,绢二十万匹,至雄州交割。

4、边境设置榷场,开展互市贸易。

材料三:尽管澶渊之盟常给人以“城下之盟”的印象,但基本内容还是平等的,北宋并没有丢太大的面子。……且和平实现以后,北宋还能从双方贸易中获得大量的盈余,辽朝亦可借此获得其必需物品,因而对双方都是划算的。 ——齐涛主编《中国政治通史》

意义:①保持了长时期的相对和平局面

②促进了双方的贸易往来,有利于边境地区的生产发展,

1038年,元昊脱宋自立,称帝后,去宋封号,建立西夏政权。

1039年,元昊通知北宋朝廷,希望他们承认这一事实。宋仁宗于当年六月下诏讨伐。

然而宋朝却被动挨打,节节败退,损失惨重。西夏虽在军事上屡屡获胜,但由于立国时间短,人力和物力有限,连年的战争使西夏遭受很大损耗,人民处于困苦之中。

叁·并立中的碰撞——西夏与北宋的关系

叁·并立中的碰撞——西夏与北宋的关系

《宋夏和约》

1、夏取消帝号,宋册封其为夏国主,赐金涂银印,方二寸一分,文曰“夏国主印”,许自置官属,名义上向宋称臣,奉正朔;

2、 宋朝每年赐给西夏银7万两,绢15万匹,茶3万斤; 3、另外,每年还在各种节日赐给西夏银22000两,绢23000匹,茶1万斤。

意义:议和后,宋夏边界贸易兴旺。

肆·民族交融,多元一体

如何正确认识宋与辽、西夏之间的并立?

宋与辽、西夏之间有

战有和,但和平交往是

民族关系的主流。

三方的密切来往,促

进了经济文化发展,有

利于多民族国家的发展

和统一。

思考1:辽、西夏与北宋政权在并立过程中的“共同性因素”有哪些?你找到民族交融的历史密码了吗?

思考2:在今天的56个民族大家庭中,你还能找到契丹族、党项族吗?他们,究竟哪去了?

党项与其他民族融合——蒙古族

契丹与其他民族融合——达斡尔族

达斡尔族舞蹈《鲁日格勒》

蒙古族舞蹈《萨吾尔登》

随堂演练

1. 辽太宗取幽云十六州之后,改国号为“辽”。为了巩固辽的统治,辽太宗确立了“以国制治契丹,以汉制待汉人”的统治策略。这反映出辽朝 ( )

A. 民族矛盾尖锐 B. 保持了契丹人的优势

C. 南北对峙加强 D. 因俗而治的统治特点

2. 辽圣宗推崇汉文化,曾下诏“蕃汉官子孙有秀茂者,必令学中国书籍,习读经书”;此外,他还开设科举,选拔、任用大量汉人参与朝政建设,如宰相张俭、杜防等。辽圣宗的这些举措( )

A. 缓和了辽朝尖锐的民族矛盾 B. 确立了儒学在辽朝的正统地位

C. 导致了游牧文明的日益衰落 D. 推动了契丹政权的封建化进程

D

D

新课导入

宋神宗:“北有狂虏,西有黠羌。……二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉、唐,最为强盛”。

——《道山清话》

这里宋神宗所说的“狂虏”和“黠羌”分别指什么?他们为什么“难制”?

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

化干戈为玉帛,聚多元为一体

——第7课 辽、西夏与北宋的并立

壹·政权并立与民族交融

任务一:阅读教材P33-34并结合所学知识,完成以下关于北宋、辽、西夏政权的基本概况填写;

任务二:结合地图,完成政权形式示意图。

辽、西夏与北宋的并立

政权 民族 建立时间 建立者 都城

辽

北宋

西夏

契丹

916年

耶律阿保机

上京

汉

960年

赵匡胤

东京

党项

1038年

元昊

兴庆府

西夏

辽

北宋

契丹族与辽政权

冶铁业发展

契丹人住所

农耕、房屋的出现

因北方汉人北出长城,带去先进的生产技术、生活方式,9世纪后期,契丹已经有了农耕、冶铁和纺织等生产事业,并开始建筑房屋、城邑。

“行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。”

——《契丹帐》宋·苏颂

契丹文字

契丹鸡冠壶

推广汉制

契丹货币

长城以南农耕文明:

耕稼以食,桑麻以衣,

宫室以居,城郭以治。

长城以北游牧民族:

畜牧畋渔以食,皮毛以衣,转徙随时,车马为家。

南北面官制度

契丹族与辽政权

游牧文明与中原文明的交汇融合,体现了民族交融的过程。

形成双轨运行的体制。

党项族与西夏政权

党项羌……自为部落,一姓之中复分为小部落,大者万余骑,小者数千骑,不相统一……其屋织牦牛尾及羊毛覆之,每年一易。俗尚武……畜牦牛、马、驴、羊,以供其食。不知稼穡,土无五谷。自周及隋,或叛或朝,常为边患。

——《旧唐书》卷198:《西戎传.党项羌》

西夏文字

西夏买牛契约

元昊推行的系列措施:

①政治上:______________________________________;

②经济上: 。 ③文化上:_______________。

西夏货币

仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律

鼓励垦荒,发展农牧经济

创制西夏文字

党项族与西夏政权

民族交融

材料一:自契丹取燕蓟以北,拓拔(党项)得灵夏以西,其间所生英豪,皆为其用。得中国(中原)领土,役中国人力,称中国位号,仿中国官署,任中国贤才,读中国书刊,用中国车服,行中国法令……皆与中国等。

—— 李焘:《续资治通鉴长编》

阅读材料,思考在契丹族和党项族发展壮大的过程中,什么因素起了重要作用?

壹·政权并立与民族交融

民族交融

贰·并立中的碰撞——辽与北宋的和战

华

北

平

原

燕云十六州

材料二:燕蓟之地,有松亭关、古北口、居庸关为中原险要,以隔阂匈奴不敢南下,而历代帝王尚皆极意防守,未尝轻视。自晋祖弃全燕之地,北方关险,尽属契丹。契丹之来,荡然无阻。

——【宋】富弼

结合图文材料及课本36页相关事实,从地理位置角度说说燕云十六州的战略重要性及辽宋战争的历史渊源。

宋太祖(960-976)

保持友好关系

互通使节

宋太宗(976-997)

攻辽失败

对辽防御

宋真宗(997-1022)

澶州之战

宋辽议和

宰相寇准力劝皇帝亲征。宋真宗来到澶州城,宋军士气大振,打退辽军。

1004年秋,辽军进攻北宋。

1005年1月双方签订澶渊之盟。

贰·并立中的碰撞——辽与北宋的和战

《澶渊之盟》

1、宋辽为兄弟之国,辽圣宗年幼,称宋真宗为兄。

2、 宋辽以白沟河为界,双方撤兵;凡有越界盗贼逃犯,彼此不得停匿。

3、宋每年向辽提供岁币,银十万两,绢二十万匹,至雄州交割。

4、边境设置榷场,开展互市贸易。

材料三:尽管澶渊之盟常给人以“城下之盟”的印象,但基本内容还是平等的,北宋并没有丢太大的面子。……且和平实现以后,北宋还能从双方贸易中获得大量的盈余,辽朝亦可借此获得其必需物品,因而对双方都是划算的。 ——齐涛主编《中国政治通史》

意义:①保持了长时期的相对和平局面

②促进了双方的贸易往来,有利于边境地区的生产发展,

1038年,元昊脱宋自立,称帝后,去宋封号,建立西夏政权。

1039年,元昊通知北宋朝廷,希望他们承认这一事实。宋仁宗于当年六月下诏讨伐。

然而宋朝却被动挨打,节节败退,损失惨重。西夏虽在军事上屡屡获胜,但由于立国时间短,人力和物力有限,连年的战争使西夏遭受很大损耗,人民处于困苦之中。

叁·并立中的碰撞——西夏与北宋的关系

叁·并立中的碰撞——西夏与北宋的关系

《宋夏和约》

1、夏取消帝号,宋册封其为夏国主,赐金涂银印,方二寸一分,文曰“夏国主印”,许自置官属,名义上向宋称臣,奉正朔;

2、 宋朝每年赐给西夏银7万两,绢15万匹,茶3万斤; 3、另外,每年还在各种节日赐给西夏银22000两,绢23000匹,茶1万斤。

意义:议和后,宋夏边界贸易兴旺。

肆·民族交融,多元一体

如何正确认识宋与辽、西夏之间的并立?

宋与辽、西夏之间有

战有和,但和平交往是

民族关系的主流。

三方的密切来往,促

进了经济文化发展,有

利于多民族国家的发展

和统一。

思考1:辽、西夏与北宋政权在并立过程中的“共同性因素”有哪些?你找到民族交融的历史密码了吗?

思考2:在今天的56个民族大家庭中,你还能找到契丹族、党项族吗?他们,究竟哪去了?

党项与其他民族融合——蒙古族

契丹与其他民族融合——达斡尔族

达斡尔族舞蹈《鲁日格勒》

蒙古族舞蹈《萨吾尔登》

随堂演练

1. 辽太宗取幽云十六州之后,改国号为“辽”。为了巩固辽的统治,辽太宗确立了“以国制治契丹,以汉制待汉人”的统治策略。这反映出辽朝 ( )

A. 民族矛盾尖锐 B. 保持了契丹人的优势

C. 南北对峙加强 D. 因俗而治的统治特点

2. 辽圣宗推崇汉文化,曾下诏“蕃汉官子孙有秀茂者,必令学中国书籍,习读经书”;此外,他还开设科举,选拔、任用大量汉人参与朝政建设,如宰相张俭、杜防等。辽圣宗的这些举措( )

A. 缓和了辽朝尖锐的民族矛盾 B. 确立了儒学在辽朝的正统地位

C. 导致了游牧文明的日益衰落 D. 推动了契丹政权的封建化进程

D

D

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源