高中地理人教版(2019)选择性必修1 5.1自然环境的整体性 课件(共31张ppt内嵌视频)

文档属性

| 名称 | 高中地理人教版(2019)选择性必修1 5.1自然环境的整体性 课件(共31张ppt内嵌视频) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 56.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

自然环境的整体性

自然环境的整体性

澳大利亚“树袋熊”

树袋熊又称考拉,分布在澳大利亚大分水岭东北部、东部沿海岛屿和内陆低地的桉树林中,主要以桉树叶为食

树袋熊集中分布区也是人类喜欢定居之地

因受人类活动的干扰,树袋熊面临很大的生态威胁;当地居民认为,人类集中居住干扰了树袋熊的生活,于是把房屋分散修建于桉树林中

可事与愿违,分散居住的结果,反而对树袋熊栖息地造成更大的威胁

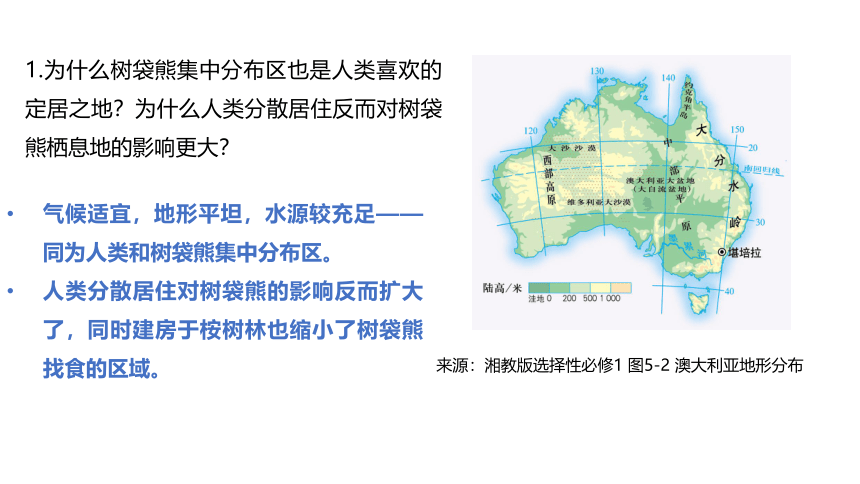

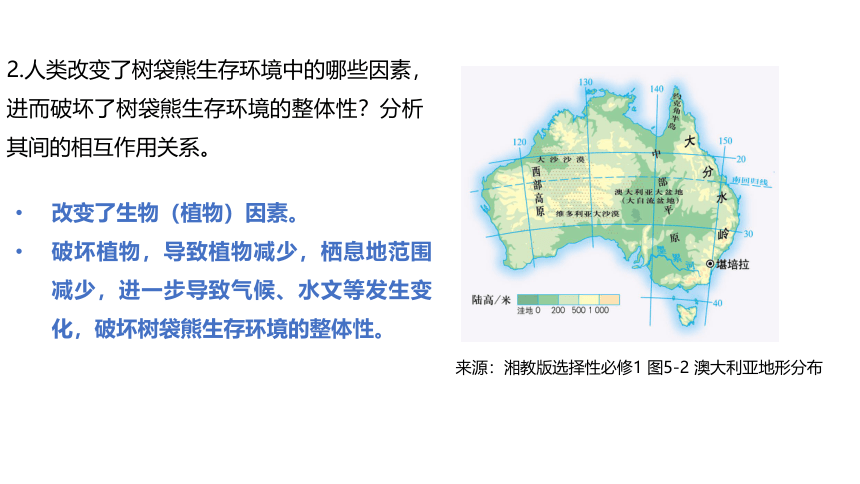

澳大利亚地形分布

1.为什么树袋熊集中分布区也是人类喜欢的定居之地?为什么人类分散居住反而对树袋熊栖息地的影响更大?

气候适宜,地形平坦,水源较充足——同为人类和树袋熊集中分布区。

人类分散居住对树袋熊的影响反而扩大了,同时建房于桉树林也缩小了树袋熊找食的区域。

来源:湘教版选择性必修1 图5-2 澳大利亚地形分布

澳大利亚地形分布

2.人类改变了树袋熊生存环境中的哪些因素,进而破坏了树袋熊生存环境的整体性?分析其间的相互作用关系。

改变了生物(植物)因素。

破坏植物,导致植物减少,栖息地范围减少,进一步导致气候、水文等发生变化,破坏树袋熊生存环境的整体性。

来源:湘教版选择性必修1 图5-2 澳大利亚地形分布

1.自然环境的组成

2.自然环境整体性的表现

3.自然环境整体性与人类活动

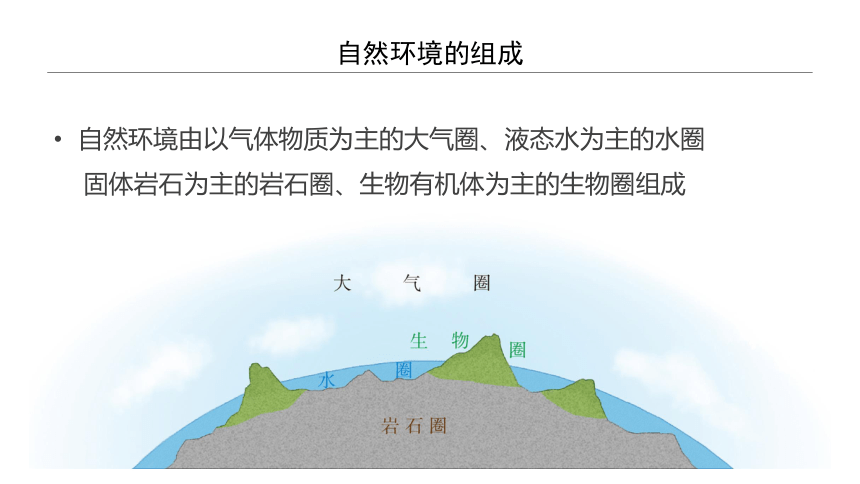

自然环境的组成

自然环境由以气体物质为主的大气圈、液态水为主的水圈

固体岩石为主的岩石圈、生物有机体为主的生物圈组成

思考:图中有哪几种自然环境要素?

地形

大气

水文

生物

土壤

1.自然环境的组成

2.自然环境整体性的表现

3.自然环境整体性与人类活动

2.自然环境整体性的表现

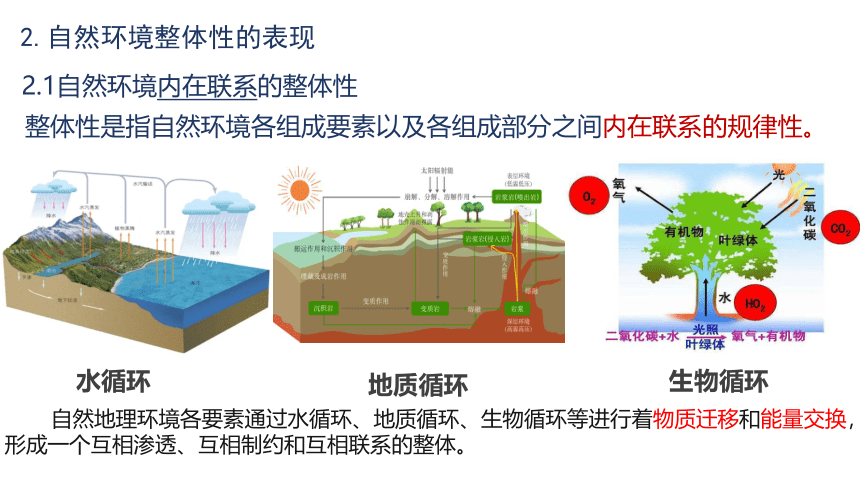

2.1自然环境内在联系的整体性

整体性是指自然环境各组成要素以及各组成部分之间内在联系的规律性。

水循环

生物循环

地质循环

自然地理环境各要素通过水循环、地质循环、生物循环等进行着物质迁移和能量交换,形成一个互相渗透、互相制约和互相联系的整体。

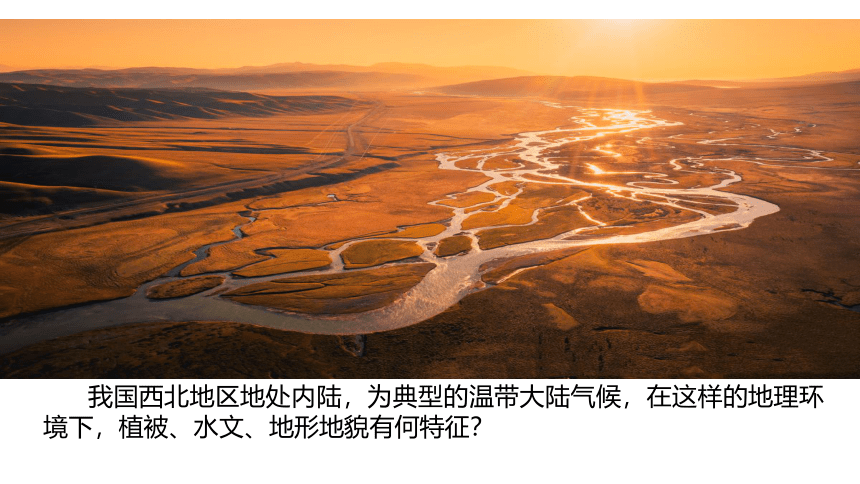

我国西北地区地处内陆,为典型的温带大陆气候,在这样的地理环境下,植被、水文、地形地貌有何特征?

深居内陆

气候干燥降水稀少

风力作用强

多沙质沉积物

表现一:

自然环境各组成要素或各组成部分相互联系、相互制

约和相互渗透,组成一个有机整体。

物种多样性低

*动植物稀少

*地表风阻小

地表水贫乏

*蒸发降水

*涵养水源能力低

这一表现说明地理环境各要素之间是什么关系?

表现二:

某一要素或部分的变化,会影响其他要素或部分甚至整体的改变,牵一发而动全身。

某地区自然环境中的植被遭到大规模破坏之后,地表的蓄水能力下降,地表径流增加,对土壤冲刷加剧,造成水土流失,大气湿度减小,气候日渐干旱,整个自然地理景观发生了变化。

青藏高原的隆起使得印度洋上的暖湿气流很难从南亚进入我国的西北地区,造成我国西北地区干旱少雨,整体地理环境往干旱方向进行演化。

另一方面,青藏高原与蒙古高原将西北地区夹在中间,形成一个走廊,当西伯利亚的冷空气南下时,只有这一个通道,加强了西北地区冬季风。

青藏高原的隆起对我国西北地区有什么影响?说明了什么?

表现三:

某一地区要素的改变会引起其他地区要素的改变。

整体性的表现体现在不同尺度的地理环境中

气象要素

大到全球尺度的海陆环境,

小到地方性尺度的森林系统。

2.自然环境整体性的表现

自然地理系统:指各自然地理要素通过物质流、能量流和信息流的作用,结合而成的具有一定结构和功能的整体。

首先,什么是自然地理系统?

2.2自然环境结构和功能的整体性

*土壤系统就是在环境综合作用下形成的

自然地理系统具有整体性效应。

丘陵

山地

2.自然环境整体性的表现

随着时间的推移,自然地理系统发展的方向、强度、形式会发生变化。

2.3自然地理系统整体性的演替

高山峡谷

不断拓宽,高原萎缩,演化为山地

逐步被侵蚀为丘陵

演化成平原

平原

自然地理系统整体性的演替

当演变强度超过稳定阈限时,系统结构就会遭到破坏,重新建立起新的系统结构,产生新的功能,形成新的平衡。

自然地理系统整体性是如何演替的?

案例:请根据整体性原理,分析在湖泊演变为陆地的过程中,各地理要素是如何统一变化的。

地貌:

气候:

生物:

土壤:

水文:

由湖泊变成了陆地

由湿润变得干燥

由水生生物变成陆地生物

水面逐渐缩小至消失

由湿润变得干燥

华南阔叶林地区

黄土高原地区

组分结构多样

系统整体性强

抗干扰能力强

稳定性好

组分结构简单

功能不协调

稳定性较差

自然地理系统整体性的强弱,取决于各组分的完备性和功能的协调性。

活动探究-苏门答腊岛

阅读下列材料,完成相关任务。

苏门答腊岛为世界第六大岛,赤道横贯中部,南北长1790千米,东西宽435千米,呈西北—东南走向。该岛西部山地纵贯,分布有90余座活火山;山脉以东为冲积平原,遍布沼泽和湖泊。该岛西海岸经常遭受“印度洋拍岸浪”的袭击;这是一种高高卷起的拍岸浪,呈一长排或两排、三排向海岸推进,冲击力量甚大,可把渔船举至浪巅,然后翻转倒下。苏门答腊岛常年高温多雨,各地温差不大,但降水则有明显差异。西海岸年降水量3000毫米,山区达4500~6000毫米;山脉东坡至沿海平原年降水量2000~3000毫米;岛的南北两端年降水量仅1500~1700毫米。

1.试分析导致苏门答腊岛降水空间差异的主导地理要素是什么?

地形

活动探究-苏门答腊岛

苏门答腊岛常年高温多雨,各地温差不大,但降水则有明显差异。西海岸年降水量3000毫米,山区达4500~6000毫米;山脉东坡至沿海平原年降水量2000~3000毫米;岛的南北两端年降水量仅1500~1700毫米。

苏门答腊岛屿中部山地广布,海拔高,地势起伏大,气候高温多雨,淋溶作用强,有机物分解速度快,土壤发育程度低,土层薄,雨林植物难以扎根。

来源:湘教版选择性必修1 图5-6 苏门答腊岛地形分布

2.运用整体性原理,分析导致苏门答腊岛热带雨林景观分布有限的原因。

活动探究-苏门答腊岛

苏门答腊岛西部地区海岸,常年多大风大浪,风力作用强,难以停靠船舶。东部地区,地势低平,多沼泽,沉积作用强,海水水位浅,难以建成港口。

3.运用整体性原理,解释苏门答腊岛缺少天然良港的原因。

该岛西海岸经常遭受“印度洋拍岸浪”的袭击;这是一种高高卷起的拍岸浪,呈一长排或两排、三排向海岸推进,冲击力量甚大,可把渔船举至浪巅,然后翻转倒下。苏门答腊岛常年高温多雨,各地温差不大,但降水则有明显差异。西海岸年降水量3000毫米,山区达4500~6000毫米;山脉东坡至沿海平原年降水量2000~3000毫米;岛的南北两端年降水量仅1500~1700毫米。

1.自然环境的组成

2.自然环境整体性的表现

3.自然环境整体性与人类活动

人类利用自然资源,其实就是利用自然地理系统中的某些要素,并对自然环境产生影响。

引水灌溉

砍伐植被

黄土高原

地上河

河口湿地

沙尘暴

洪涝

各地区之间的环境状况是相互影响的

在黄土高原过度垦殖,不仅破坏了当地生态,使农业生产处于低产落后、恶性循环的状况,也是造成黄河下游地区洪涝、风沙、盐碱化等灾害的重要原因。

盐碱化

非可再生资源的利用,需要其他资源的配合,也会影响其他环境要素。

废渣占用大量土地,废渣中有大量的其他金属元素→科学应对、综合性利用

活动探究-美洲鹤

美洲鹤属于世界稀禽之一,体态优雅,鸣声嘹亮,其高声鸣叫能传播到3千米开外的地方,又称高鸣鹤;其大部分时间生活在湿地里,被戏称为“水中老人”。美洲鹤曾广泛分布于北美洲大陆湿地。随着移民的到来,大量湿地被排干后变成耕地;人们修筑房屋、道路、沟渠等使得美洲鹤栖息地严重破碎化,再加上猎杀拾卵,其生存受到极大威胁。如今,美洲鹤逐渐从北美洲大陆湿地上消失,已成为世界濒危鹤类之一。

(1)从整体性角度说明移民在开发土地资源时导致湿地减少的原因。

大量湿地被排干后变成耕地,湿地减少。人们修筑房屋、道路、沟渠等活动也会造成湿地减少。湿地减少会导致蒸发减弱,降水减少,气候变干,进一步造成湿地减少。

活动探究-美洲鹤

美洲鹤属于世界稀禽之一,体态优雅,鸣声嘹亮,其高声鸣叫能传播到3千米开外的地方,又称高鸣鹤;其大部分时间生活在湿地里,被戏称为“水中老人”。美洲鹤曾广泛分布于北美洲大陆湿地。随着移民的到来,大量湿地被排干后变成耕地;人们修筑房屋、道路、沟渠等使得美洲鹤栖息地严重破碎化,再加上猎杀拾卵,其生存受到极大威胁。如今,美洲鹤逐渐从北美洲大陆湿地上消失,已成为世界濒危鹤类之一。

(2)为什么尽管恢复了部分区域被破坏的湿地环境,但要恢复美洲鹤原来的生活环境却仍有很多困难?

原先湿地受到破坏,已经使该地区的气候变干、地表径流变少,生物种类变少。局部区域湿地恢复后,气候、地表径流以及生物的恢复都需要重新建立,需要一个演替过程。

活动探究-美洲鹤

美洲鹤属于世界稀禽之一,体态优雅,鸣声嘹亮,其高声鸣叫能传播到3千米开外的地方,又称高鸣鹤;其大部分时间生活在湿地里,被戏称为“水中老人”。美洲鹤曾广泛分布于北美洲大陆湿地。随着移民的到来,大量湿地被排干后变成耕地;人们修筑房屋、道路、沟渠等使得美洲鹤栖息地严重破碎化,再加上猎杀拾卵,其生存受到极大威胁。如今,美洲鹤逐渐从北美洲大陆湿地上消失,已成为世界濒危鹤类之一。

(3)从整体性角度分析为什么人工训练美洲鹤并野外放飞,实验成功的难度非常大?

由于人工训练时的环境与野外环境具有不同的结构和功能,美洲鹤被野外放生后,往往无法适应新的环境,导致实验成功的难度大。

图5-3 大尺度范围各自然地理要素的相互作用示意

课后探究-自然地理要素

据图5-3,绘制一幅地形、气候、水文、生物、土壤等自然地理要素间的相互关系示意图,并以我国西北内陆地区为例,阐明各要素间的关系。

生物

土壤

水文

气候

地形

各自然地理要素的相互作用示意

自然环境的整体性

自然环境的整体性

澳大利亚“树袋熊”

树袋熊又称考拉,分布在澳大利亚大分水岭东北部、东部沿海岛屿和内陆低地的桉树林中,主要以桉树叶为食

树袋熊集中分布区也是人类喜欢定居之地

因受人类活动的干扰,树袋熊面临很大的生态威胁;当地居民认为,人类集中居住干扰了树袋熊的生活,于是把房屋分散修建于桉树林中

可事与愿违,分散居住的结果,反而对树袋熊栖息地造成更大的威胁

澳大利亚地形分布

1.为什么树袋熊集中分布区也是人类喜欢的定居之地?为什么人类分散居住反而对树袋熊栖息地的影响更大?

气候适宜,地形平坦,水源较充足——同为人类和树袋熊集中分布区。

人类分散居住对树袋熊的影响反而扩大了,同时建房于桉树林也缩小了树袋熊找食的区域。

来源:湘教版选择性必修1 图5-2 澳大利亚地形分布

澳大利亚地形分布

2.人类改变了树袋熊生存环境中的哪些因素,进而破坏了树袋熊生存环境的整体性?分析其间的相互作用关系。

改变了生物(植物)因素。

破坏植物,导致植物减少,栖息地范围减少,进一步导致气候、水文等发生变化,破坏树袋熊生存环境的整体性。

来源:湘教版选择性必修1 图5-2 澳大利亚地形分布

1.自然环境的组成

2.自然环境整体性的表现

3.自然环境整体性与人类活动

自然环境的组成

自然环境由以气体物质为主的大气圈、液态水为主的水圈

固体岩石为主的岩石圈、生物有机体为主的生物圈组成

思考:图中有哪几种自然环境要素?

地形

大气

水文

生物

土壤

1.自然环境的组成

2.自然环境整体性的表现

3.自然环境整体性与人类活动

2.自然环境整体性的表现

2.1自然环境内在联系的整体性

整体性是指自然环境各组成要素以及各组成部分之间内在联系的规律性。

水循环

生物循环

地质循环

自然地理环境各要素通过水循环、地质循环、生物循环等进行着物质迁移和能量交换,形成一个互相渗透、互相制约和互相联系的整体。

我国西北地区地处内陆,为典型的温带大陆气候,在这样的地理环境下,植被、水文、地形地貌有何特征?

深居内陆

气候干燥降水稀少

风力作用强

多沙质沉积物

表现一:

自然环境各组成要素或各组成部分相互联系、相互制

约和相互渗透,组成一个有机整体。

物种多样性低

*动植物稀少

*地表风阻小

地表水贫乏

*蒸发降水

*涵养水源能力低

这一表现说明地理环境各要素之间是什么关系?

表现二:

某一要素或部分的变化,会影响其他要素或部分甚至整体的改变,牵一发而动全身。

某地区自然环境中的植被遭到大规模破坏之后,地表的蓄水能力下降,地表径流增加,对土壤冲刷加剧,造成水土流失,大气湿度减小,气候日渐干旱,整个自然地理景观发生了变化。

青藏高原的隆起使得印度洋上的暖湿气流很难从南亚进入我国的西北地区,造成我国西北地区干旱少雨,整体地理环境往干旱方向进行演化。

另一方面,青藏高原与蒙古高原将西北地区夹在中间,形成一个走廊,当西伯利亚的冷空气南下时,只有这一个通道,加强了西北地区冬季风。

青藏高原的隆起对我国西北地区有什么影响?说明了什么?

表现三:

某一地区要素的改变会引起其他地区要素的改变。

整体性的表现体现在不同尺度的地理环境中

气象要素

大到全球尺度的海陆环境,

小到地方性尺度的森林系统。

2.自然环境整体性的表现

自然地理系统:指各自然地理要素通过物质流、能量流和信息流的作用,结合而成的具有一定结构和功能的整体。

首先,什么是自然地理系统?

2.2自然环境结构和功能的整体性

*土壤系统就是在环境综合作用下形成的

自然地理系统具有整体性效应。

丘陵

山地

2.自然环境整体性的表现

随着时间的推移,自然地理系统发展的方向、强度、形式会发生变化。

2.3自然地理系统整体性的演替

高山峡谷

不断拓宽,高原萎缩,演化为山地

逐步被侵蚀为丘陵

演化成平原

平原

自然地理系统整体性的演替

当演变强度超过稳定阈限时,系统结构就会遭到破坏,重新建立起新的系统结构,产生新的功能,形成新的平衡。

自然地理系统整体性是如何演替的?

案例:请根据整体性原理,分析在湖泊演变为陆地的过程中,各地理要素是如何统一变化的。

地貌:

气候:

生物:

土壤:

水文:

由湖泊变成了陆地

由湿润变得干燥

由水生生物变成陆地生物

水面逐渐缩小至消失

由湿润变得干燥

华南阔叶林地区

黄土高原地区

组分结构多样

系统整体性强

抗干扰能力强

稳定性好

组分结构简单

功能不协调

稳定性较差

自然地理系统整体性的强弱,取决于各组分的完备性和功能的协调性。

活动探究-苏门答腊岛

阅读下列材料,完成相关任务。

苏门答腊岛为世界第六大岛,赤道横贯中部,南北长1790千米,东西宽435千米,呈西北—东南走向。该岛西部山地纵贯,分布有90余座活火山;山脉以东为冲积平原,遍布沼泽和湖泊。该岛西海岸经常遭受“印度洋拍岸浪”的袭击;这是一种高高卷起的拍岸浪,呈一长排或两排、三排向海岸推进,冲击力量甚大,可把渔船举至浪巅,然后翻转倒下。苏门答腊岛常年高温多雨,各地温差不大,但降水则有明显差异。西海岸年降水量3000毫米,山区达4500~6000毫米;山脉东坡至沿海平原年降水量2000~3000毫米;岛的南北两端年降水量仅1500~1700毫米。

1.试分析导致苏门答腊岛降水空间差异的主导地理要素是什么?

地形

活动探究-苏门答腊岛

苏门答腊岛常年高温多雨,各地温差不大,但降水则有明显差异。西海岸年降水量3000毫米,山区达4500~6000毫米;山脉东坡至沿海平原年降水量2000~3000毫米;岛的南北两端年降水量仅1500~1700毫米。

苏门答腊岛屿中部山地广布,海拔高,地势起伏大,气候高温多雨,淋溶作用强,有机物分解速度快,土壤发育程度低,土层薄,雨林植物难以扎根。

来源:湘教版选择性必修1 图5-6 苏门答腊岛地形分布

2.运用整体性原理,分析导致苏门答腊岛热带雨林景观分布有限的原因。

活动探究-苏门答腊岛

苏门答腊岛西部地区海岸,常年多大风大浪,风力作用强,难以停靠船舶。东部地区,地势低平,多沼泽,沉积作用强,海水水位浅,难以建成港口。

3.运用整体性原理,解释苏门答腊岛缺少天然良港的原因。

该岛西海岸经常遭受“印度洋拍岸浪”的袭击;这是一种高高卷起的拍岸浪,呈一长排或两排、三排向海岸推进,冲击力量甚大,可把渔船举至浪巅,然后翻转倒下。苏门答腊岛常年高温多雨,各地温差不大,但降水则有明显差异。西海岸年降水量3000毫米,山区达4500~6000毫米;山脉东坡至沿海平原年降水量2000~3000毫米;岛的南北两端年降水量仅1500~1700毫米。

1.自然环境的组成

2.自然环境整体性的表现

3.自然环境整体性与人类活动

人类利用自然资源,其实就是利用自然地理系统中的某些要素,并对自然环境产生影响。

引水灌溉

砍伐植被

黄土高原

地上河

河口湿地

沙尘暴

洪涝

各地区之间的环境状况是相互影响的

在黄土高原过度垦殖,不仅破坏了当地生态,使农业生产处于低产落后、恶性循环的状况,也是造成黄河下游地区洪涝、风沙、盐碱化等灾害的重要原因。

盐碱化

非可再生资源的利用,需要其他资源的配合,也会影响其他环境要素。

废渣占用大量土地,废渣中有大量的其他金属元素→科学应对、综合性利用

活动探究-美洲鹤

美洲鹤属于世界稀禽之一,体态优雅,鸣声嘹亮,其高声鸣叫能传播到3千米开外的地方,又称高鸣鹤;其大部分时间生活在湿地里,被戏称为“水中老人”。美洲鹤曾广泛分布于北美洲大陆湿地。随着移民的到来,大量湿地被排干后变成耕地;人们修筑房屋、道路、沟渠等使得美洲鹤栖息地严重破碎化,再加上猎杀拾卵,其生存受到极大威胁。如今,美洲鹤逐渐从北美洲大陆湿地上消失,已成为世界濒危鹤类之一。

(1)从整体性角度说明移民在开发土地资源时导致湿地减少的原因。

大量湿地被排干后变成耕地,湿地减少。人们修筑房屋、道路、沟渠等活动也会造成湿地减少。湿地减少会导致蒸发减弱,降水减少,气候变干,进一步造成湿地减少。

活动探究-美洲鹤

美洲鹤属于世界稀禽之一,体态优雅,鸣声嘹亮,其高声鸣叫能传播到3千米开外的地方,又称高鸣鹤;其大部分时间生活在湿地里,被戏称为“水中老人”。美洲鹤曾广泛分布于北美洲大陆湿地。随着移民的到来,大量湿地被排干后变成耕地;人们修筑房屋、道路、沟渠等使得美洲鹤栖息地严重破碎化,再加上猎杀拾卵,其生存受到极大威胁。如今,美洲鹤逐渐从北美洲大陆湿地上消失,已成为世界濒危鹤类之一。

(2)为什么尽管恢复了部分区域被破坏的湿地环境,但要恢复美洲鹤原来的生活环境却仍有很多困难?

原先湿地受到破坏,已经使该地区的气候变干、地表径流变少,生物种类变少。局部区域湿地恢复后,气候、地表径流以及生物的恢复都需要重新建立,需要一个演替过程。

活动探究-美洲鹤

美洲鹤属于世界稀禽之一,体态优雅,鸣声嘹亮,其高声鸣叫能传播到3千米开外的地方,又称高鸣鹤;其大部分时间生活在湿地里,被戏称为“水中老人”。美洲鹤曾广泛分布于北美洲大陆湿地。随着移民的到来,大量湿地被排干后变成耕地;人们修筑房屋、道路、沟渠等使得美洲鹤栖息地严重破碎化,再加上猎杀拾卵,其生存受到极大威胁。如今,美洲鹤逐渐从北美洲大陆湿地上消失,已成为世界濒危鹤类之一。

(3)从整体性角度分析为什么人工训练美洲鹤并野外放飞,实验成功的难度非常大?

由于人工训练时的环境与野外环境具有不同的结构和功能,美洲鹤被野外放生后,往往无法适应新的环境,导致实验成功的难度大。

图5-3 大尺度范围各自然地理要素的相互作用示意

课后探究-自然地理要素

据图5-3,绘制一幅地形、气候、水文、生物、土壤等自然地理要素间的相互关系示意图,并以我国西北内陆地区为例,阐明各要素间的关系。

生物

土壤

水文

气候

地形

各自然地理要素的相互作用示意

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪