晋教版地理八年级上册教案 4.1 稳步发展的农业

文档属性

| 名称 | 晋教版地理八年级上册教案 4.1 稳步发展的农业 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 晋教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2015-09-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第四章 经济发展

第一节 稳步发展的农业

第一课时

设计思想

我国人口多,农村人口比重大,在今后相当长的一段时间内,农业仍是我国国民经济的基础,作为公民应该了解我国农业在国民经济中的地位、地理差异、因地制宜发展农业、农业面临的挑战与对策以及农业建设方向。

“农业与我们”标题的学习,如何真正改变学生的学习方式是教学设计的最终归宿。密切联系生活生产实际,采用讨论法和指导探究法的教学方法,充分利用多媒体的优势和特色,力图创造和谐愉快的自主探究的课堂教学模式。

教学目标

知识与能力

了解农业是主要部门以及农业是我国国民经济的基础;

学会读图、析图,获取地理信息的能力。

过程与方法

学会根据资料图片、乡土地理的知识,说明理解农业在国民经济中的地位;

注重培养学生理论联系实际、自主探究、合作学习的能力。

情感态度与价值观

关注家乡的“三农”问题,树立“农业是国民经济的基础”的观念。

教学重点

了解农业的主要部门,理解农业是我国国民经济的基础。

教学难点

理解农业是我国国民经济建设和发展的基础产业。

教学方法

讨论法 指导探究法

教学准备

教师:多媒体课件制作

学生:互联网上收集我国一、二、三产业的构成;“三农”问题的有关资料。

教学过程

[引入新课]

[出示课件、提问] “情系‘三农’谋发展”

同学们,什么是“三农”问题?

(通过提问设置悬念,激发学生的求知欲,培养学生关注社会现实的意识。)

[资料展示] 2004年3月5日,温家宝总理在十届全国人大二次会议《政府工作报告》中说,解决农业、农村和农民的问题是我们全部工作的重中之重。

[师生小结] “三农”问题是指农业、农村和农民问题。

[开放提问] 你能从我国的国情分析,造成“三农”问题的原因及解决途径吗?

(关注“三农”,体现“学习对生活有用的地理”“学习对终身发展有用的地理”的理念;培养学生的发散思维和解决问题的能力。)

[教师承转] 农业问题是“三农”问题的首要问题。农业是人类赖以生存的基础。你知道什么是农业?主要农业部门有哪些?农业在我国国民经济中的地位如何?这就是这节课我们一起来学习的内容。

[出示板书]

第二节 因地制宜发展农业

一 农业与我们

[教师承转] 同学们,那么什么是农业呢?农业主要包括哪几个部门?

[出示课件] 视频资料:主要农业部门。

[学生讨论] (直观了解农业,使抽象的变为具体的。)

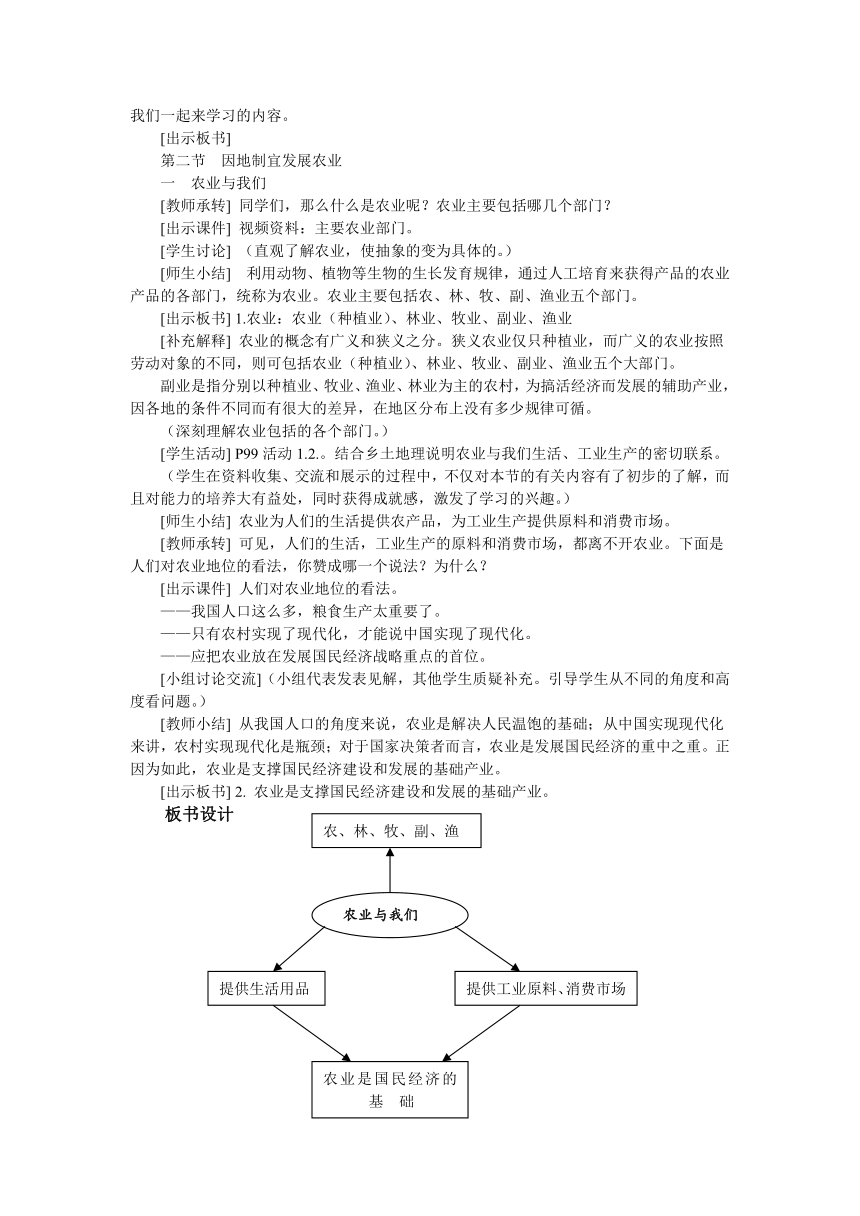

[师生小结] 利用动物、植物等生物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品的农业产品的各部门,统称为农业。农业主要包括农、林、牧、副、渔业五个部门。

[出示板书] 1.农业:农业(种植业)、林业、牧业、副业、渔业

[补充解释] 农业的概念有广义和狭义之分。狭义农业仅只种植业,而广义的农业按照劳动对象的不同,则可包括农业(种植业)、林业、牧业、副业、渔业五个大部门。

副业是指分别以种植业、牧业、渔业、林业为主的农村,为搞活经济而发展的辅助产业,因各地的条件不同而有很大的差异,在地区分布上没有多少规律可循。

(深刻理解农业包括的各个部门。)

[学生活动] P99活动1.2.。结合乡土地理说明农业与我们生活、工业生产的密切联系。

(学生在资料收集、交流和展示的过程中,不仅对本节的有关内容有了初步的了解,而且对能力的培养大有益处,同时获得成就感,激发了学习的兴趣。)

[师生小结] 农业为人们的生活提供农产品,为工业生产提供原料和消费市场。

[教师承转] 可见,人们的生活,工业生产的原料和消费市场,都离不开农业。下面是人们对农业地位的看法,你赞成哪一个说法?为什么?

[出示课件] 人们对农业地位的看法。

——我国人口这么多,粮食生产太重要了。

——只有农村实现了现代化,才能说中国实现了现代化。

——应把农业放在发展国民经济战略重点的首位。

[小组讨论交流](小组代表发表见解,其他学生质疑补充。引导学生从不同的角度和高度看问题。)

[教师小结] 从我国人口的角度来说,农业是解决人民温饱的基础;从中国实现现代化来讲,农村实现现代化是瓶颈;对于国家决策者而言,农业是发展国民经济的重中之重。正因为如此,农业是支撑国民经济建设和发展的基础产业。

[出示板书] 2. 农业是支撑国民经济建设和发展的基础产业。

板书设计

第二课时

设计思想

农业的地区分布是本节学习的重点内容之一,如何突破重点是教学设计的关键。地图是反映地理事物及空间分布的重要信息载体,阅读和使用地图是学习地理的基础知识和基本技能。所以充分利用农业分布图并进行列表比较,让学生知道从地图上获取信息,运用所学知识解决地理问题是行之有效的学习方法。

教学目标

知识与能力

能够运用资料并联系实际,说明我国农业在地区分布上的差异,理解农业分布出现差异的原因;

掌握阅读使用地图及图表资料,学会从图表中获取地理信息的技能。

过程与方法

学会用表格比较的方法说明农业在地区分布上的差异;

尝试运用已学习的我国地形、气候等方面的知识,分析理解我国东西部、南北方农业分布差异的原因。

情感态度与价值观

关注家乡山区农业生产的发展,增强热爱家乡、建设家乡的情感;

培养学习地理的兴趣。

教学重点

运用资料和联系实际,说明我国农业在地区分布上的差异。

教学难点

理解我国农业分布地区差异的原因。

教学方法

指导探究法 列表比较法

课前准备

教师:制作多媒体课件

学生:(农村学生采用实地调查和对长辈进行调查相结合的方式;城市学生采用对长辈进行调查的方式)调查当地农作物的种类、熟制及主要农作物种植收获的时间等。

教学过程

[活动引入] 上节课我们重点学习了主要农业部门及农业在我国国民经济中的地位。那么,请同学们根据大屏幕上显示的中国地形图、中国气候图、中国干湿地区分布图、我国季风区与非季风区图,在发给你们的中国轮廓图上大胆设计我国的主要农业部门的发展地区。

[学生讨论、绘图、展示、评议]

(培养学生理论联系实际的能力、动手能力、合作意识、探究意识、“因地制宜发展农业的意识、运用所学知识解决实际问题的能力,为理解农业地区差异的原因奠定了基础。)

[教师承转板书]

第二节 因地制宜发展农业

第2课时 农业的地区分布

[出示课件] 出示“中国农业的地区分布图“,请同学们对比并找出你设计合理和不合理的地方,并做解释。

(通过对比完善自己的知识,也进一步明确影响农业分布的因素。)

[开放式提问、角色扮演] 学生根据“中国农业的地区分布图”展示从图中获取的信息。

(学会提出问题,从地图上获取信息能力的培养。)

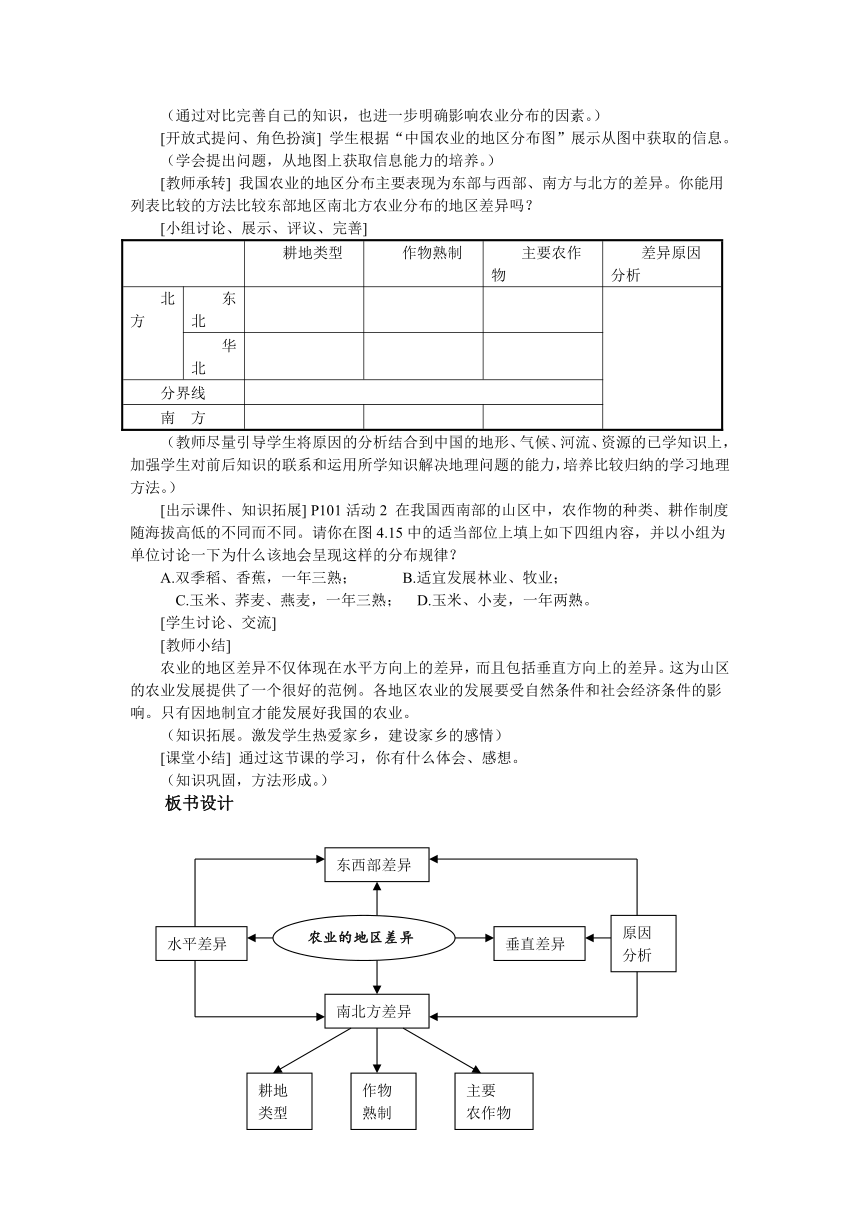

[教师承转] 我国农业的地区分布主要表现为东部与西部、南方与北方的差异。你能用列表比较的方法比较东部地区南北方农业分布的地区差异吗?

[小组讨论、展示、评议、完善]

耕地类型 作物熟制 主要农作物 差异原因分析

北方 东北

华北

分界线

南 方

(教师尽量引导学生将原因的分析结合到中国的地形、气候、河流、资源的已学知识上,加强学生对前后知识的联系和运用所学知识解决地理问题的能力,培养比较归纳的学习地理方法。)

[出示课件、知识拓展] P101活动2 在我国西南部的山区中,农作物的种类、耕作制度随海拔高低的不同而不同。请你在图4.15中的适当部位上填上如下四组内容,并以小组为单位讨论一下为什么该地会呈现这样的分布规律?

A.双季稻、香蕉,一年三熟; B.适宜发展林业、牧业;

C.玉米、荞麦、燕麦,一年三熟; D.玉米、小麦,一年两熟。

[学生讨论、交流]

[教师小结]

农业的地区差异不仅体现在水平方向上的差异,而且包括垂直方向上的差异。这为山区的农业发展提供了一个很好的范例。各地区农业的发展要受自然条件和社会经济条件的影响。只有因地制宜才能发展好我国的农业。

(知识拓展。激发学生热爱家乡,建设家乡的感情)

[课堂小结] 通过这节课的学习,你有什么体会、感想。

(知识巩固,方法形成。)

板书设计

第三课时

设计思想

发展农业要因地制宜”这一标题主要介绍了影响农业发展与分布的主要自然条件和社会经济条件以及通过正反两方面的实例说明因地制宜发展农业的重要性。学习内容生活化,教学过程活动化,“活动——结论”的设计思路会受到较好的教学效果。

教学目标

知识与能力

明确自然条件和社会经济条件是因地制宜发展农业的影响因素;

初步学会从媒体上收集因地制宜和不因地制宜发展农业生产的实例的技能,理解因地制宜发展农业的重要性。

过程与方法

初步学会根据收集到的资料理解因地制宜发展农业的重要性;

运用所学发展农业要因地制宜的原则,提出解决农业生产中实际问题的看法及设想。

情感态度与价值观

通过对发展农业要因地制宜的理解,使学生明确人类的生产活动一定要符合自然规律,这样才能实现农业的可持续发展。

教学重点

理解自然条件和社会经济条件对因地制宜发展农业的影响。

教学难点

明确如何才能因地制宜发展农业。

教学方法

指导自主探究法

课前准备

教师:多媒体课件制作

学生:收集因地制宜和不因地制宜发展农业生产的实例,调查家乡农业结构调整以及调整的原因。

教学过程

[引入新课] 上节课我们学习了我国农业的地区分布。请同学们思考:下列四个地区从事的农业生产活动,你能解释当地从事的农业生产活动的原因吗?

A.大小兴安岭 B.华北平原 C.内蒙古高原 D.洞庭湖沿岸

[学生讨论交流] A——林业——山地、湿润

B——种植业——平原、水热条件较好

C——畜牧业——高原、降水少

D——渔业——河湖多

(本活动的关键点是让学生说出从事该农业生产活动的原因,初步理解“因地制宜”的含义。)

[教师承转]我国各地自然环境存在很大差异,各个地区发展的农业生产部门就不同,发展农业要因地制宜。为什么要因地制宜发展农业呢?因地制宜发展农业要受哪些因素的制约呢?这就是我们要一起来学习的内容。

(通过提问设置悬念,激发学生的求知欲。)

[出示板书]

第二节 因地制宜发展农业

三 发展农业要因地制宜

[出示课件提问] 对照图“因地制宜发展农业”,说出影响农业生产部门或农作物的主要因素?

[学生抢答]

[出示板书] 1.自然条件

[教师提问承转] 因地制宜发展农业,要充分利用当地自然条件的优势,把要发展的农业生产部门或农作物,布局在适宜它本身发展、生长最有利的地区。当我们进行具体的农业生产时还会遇到什么样的问题呢?请同学们看P104活动3。

[出示课件] P104活动3。

(创设情境,密切联系实际,激发学生探究的欲望。)

[学生讨论交流小结]

B——种植蔬菜、花卉,发展肉、乳、禽、蛋生产——离城市较近;

C——种植小麦、水稻、玉米——离城市较远。

[出示板书] 2. 社会经济条件

(1)与城市的距离

[教师承转引申] 与城市的距离是发展农业需要充分考虑的社会经济条件的影响因素之一。联系实际(如家乡农业结构的调整),影响农业生产的社会经济条件还有哪些?你能举例说明吗?

(密切联系生产实际,培养学生的发散思维和分析问题的能力。)

[教师小结提问] 农业生产的因地制宜的发展,主要考虑自然条件和社会经济条件的影响。你能说一下二者之间的关系吗?

(深刻理解影响农业因地制宜发展的因素。)

[教师承转] 农业发展要因地制宜。你能从报纸、杂志、电视、互联网收集一些关于因地制宜和不因地制宜发展农业生产的事例吗?你能分析其成功之处和失误的地方吗?如果是反例,你能提出一些合理化的建议吗?

[学生活动] 学生在实物投影仪上展示收集的资料。

(从正反两方面加深对因地制宜发展农业的重要性的认识。)

[教师小结] 人类既可以对不利的环境进行改造,使之朝着有利的方向发展,同时不合理的行为也可能使得有利的环境变得不利。人类的生产活动一定要符合自然规律,这样才可能持续地发展下去。

(加强情感态度与价值观的教育。)

[课堂小结] 通过这节课的学习,你有什么体会、感想。

(知识巩固,方法形成。)

板书设计

第四课时

设计思想

“我国农业面临的挑战与对策”这一标题的主要内容是我国农业的发展成就、面临的挑战、发展对策以及农业建设方向的有机融合。在教学过程中充分利用统计图、数据转化成统计图的方法和收集的资料直观了解农业发展成就;运用收集到的图片,说明我国农业面临的严峻挑战;运用地图、图片,探究我国农业发展的对策;运用综合分析的方法和因地制宜的原则,理解我国东中西部农业的建设方向。通过采取这样有针对性的教学方法和多媒体教学手段的辅助,让学生获得有用的地理知识和终身受益的地理情感,形成农业的可持续发展的观念。

教学目标

知识与能力

了解我国农业取得的成就、面临的挑战、发展对策及发展方向;

将数据转化成统计图的技能,从地理图表上获取信息的技能。

过程与方法

将数据转化成统计图的方法;

三江平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原等商品粮基地,面临的生态环境问题,提出解决问题的设想。

情感态度与价值观

树立“粮食生产是关系我国国计民生的头等大事”的观念,树立保护环境的意识。

教学重点

理解我国农业面临的挑战及发展对策。

教学难点

理解农业发展对策:运用现代农业科学技术,发展生态农业。

教学方法

讨论法 指导探究法

课前准备

教师:多媒体课件制作,收集我国农业面临的挑战的图片。

学生:调查:自己的长辈小的时候食物的种类、供给量的情况。资料收集:我国农业取得的成就。

教学过程

[引入新课] 因地制宜发展农业是实现农业可持续发展的必需。我国农业经过50多年的发展取得了可喜的成就。结合P106活动1,说说我国农业的发展成就。

(培养学生将数据转化成统计图的能力,加深学生对我国改革开放的农业迅速发展状况的认识。)

[学生回答] 主要农产品的产量位居世界前列,粮食等主要农产品实现了长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变。

[教师承转] 我国农业在取得巨大成就的同时,还面临哪些方面的挑战?农业将怎样发展?朝什么方向发展?这就是我们这节课要学习的内容。

[出示板书]

第二节 因地制宜发展农业

四 我国农业面临的挑战与对策

1. 农业发展成就

[教师承转] 我国农业在取得巨大成就的同时,还面临哪些方面的挑战?请同学们在实物投影仪上展示收集到的资料。

(学生在收集资料的过程中,不仅对本节知识有了初步的了解,而且培养了收集资料解决问题的能力。)

[出示课件] 补充资料展示我国农业面临的挑战:水土流失;乱占耕地(“圈地运动”);旱涝灾害;我国人口增长图;水污染对渔业的影响;酸雨的破坏;退耕还林、退耕还湖、退耕还牧;国土资源部关于耕地减少的公告;超载放牧;滥垦滥伐等。

(培养学生获取信息,说明地理问题的能力。)

[出示板书] 2.我国农业面临的挑战

人口增加、耕地减少、水土流失、自然灾害、环境污染

[教师承转] 面对农业面临的严峻挑战,发展对策是什么?为什么?你有哪些更好的办法吗?

[学生讨论]

[出示板书] 3. 对策

(1)建立商品粮基地

[教师承转] 根据大屏幕展示的课件:我国的主要商品粮基地,你能说出我国九大商品粮基地的名称吗?你有什么好的办法记住它们?

[学生讨论交流] 东北:松嫩平原、三江平原

长江流域:江淮地区、太湖平原、鄱阳湖平原、洞庭湖平原、江汉平原、成都平原

珠江流域:珠江三角洲

(记忆方法形成。)

[教师提问] 你能分析一下三江平原、松嫩平原成为商品粮基地而华北平原没有成为商品粮基地的原因吗?

[学生讨论交流] 三江平原、松嫩平原:人少地多;华北平原:人口稠密。

(培养学生运用所学知识解决实际问题的能力。)

[教师引申师生讨论] 粮食生产是关系国计民生的头等大事。三江平原、鄱阳湖平原、洞庭湖平原发展粮食生产的潜力巨大,为什么三江平原地区禁止开垦,鄱阳湖平原、洞庭湖平原地区实行退耕还湖,你如何解释呢?

(关注地理热点,坚强环境保护,树立可持续发展的观念,充分体现我国对生态环境保护的重视。)

[教师承转] 图片:无图栽培、现代化养牛场

材料:加入WTO对农业结构调整的影响

刚才我们学习了建立商品粮基地是解决农业问题的途径之一,从上述图片、材料,可以看出,解决农业问题的途径是什么?

[学生讨论、板书]

(2)调整农业结构,发展多种经营;运用现代农业科学技术,发展优质、高产、高效农业。

[教师承转] 发展生态农业是提高农业生产技术的一个例证,而基塘生产是生态农业的典型例证,你能据图描述桑基鱼塘的生产过程吗?你能够画出流程图吗?

[学生讨论]

桑叶

塘 蚕

泥 沙

变废为宝,资源得到充分利用,整个生产过程没有废物,对环境没有污染。

(培养学生获取信息、景观图转化成流程图的能力。)

[教师承转] 请同学们阅读材料;P103活动3,说出我国东中西部农业建设的方向并思考(1)(2)两个问题。

[学生讨论] (培养学生运用所学知识解决实际问题的能力,加深对农业发展因地制宜的理解,加强前后知识的联系。)

[课堂小结] 通过这节课的学习,你有什么体会、感想。

(知识巩固,方法形成。)

板书设计

农业与我们

农、林、牧、副、渔

提供生活用品

提供工业原料、消费市场

农业是国民经济的基 础

农业的地区差异

东西部差异

南北方差异

垂直差异

耕地

类型

作物

熟制

主要

农作物

原因

分析

水平差异

发展农业要

因地制宜

自然

条件

社会经

济条件

地形

气候

河湖

与城市工矿区的距离

市场需求

政策等

农民文化技术水平

农业技术装备

蚕

桑树

鱼塘

我国农业面临的挑战与对策

农业成就

挑战

对策

建设方向

建立商

品粮基地

发展多种

经营;发展优质、高产、

高效农业

第一节 稳步发展的农业

第一课时

设计思想

我国人口多,农村人口比重大,在今后相当长的一段时间内,农业仍是我国国民经济的基础,作为公民应该了解我国农业在国民经济中的地位、地理差异、因地制宜发展农业、农业面临的挑战与对策以及农业建设方向。

“农业与我们”标题的学习,如何真正改变学生的学习方式是教学设计的最终归宿。密切联系生活生产实际,采用讨论法和指导探究法的教学方法,充分利用多媒体的优势和特色,力图创造和谐愉快的自主探究的课堂教学模式。

教学目标

知识与能力

了解农业是主要部门以及农业是我国国民经济的基础;

学会读图、析图,获取地理信息的能力。

过程与方法

学会根据资料图片、乡土地理的知识,说明理解农业在国民经济中的地位;

注重培养学生理论联系实际、自主探究、合作学习的能力。

情感态度与价值观

关注家乡的“三农”问题,树立“农业是国民经济的基础”的观念。

教学重点

了解农业的主要部门,理解农业是我国国民经济的基础。

教学难点

理解农业是我国国民经济建设和发展的基础产业。

教学方法

讨论法 指导探究法

教学准备

教师:多媒体课件制作

学生:互联网上收集我国一、二、三产业的构成;“三农”问题的有关资料。

教学过程

[引入新课]

[出示课件、提问] “情系‘三农’谋发展”

同学们,什么是“三农”问题?

(通过提问设置悬念,激发学生的求知欲,培养学生关注社会现实的意识。)

[资料展示] 2004年3月5日,温家宝总理在十届全国人大二次会议《政府工作报告》中说,解决农业、农村和农民的问题是我们全部工作的重中之重。

[师生小结] “三农”问题是指农业、农村和农民问题。

[开放提问] 你能从我国的国情分析,造成“三农”问题的原因及解决途径吗?

(关注“三农”,体现“学习对生活有用的地理”“学习对终身发展有用的地理”的理念;培养学生的发散思维和解决问题的能力。)

[教师承转] 农业问题是“三农”问题的首要问题。农业是人类赖以生存的基础。你知道什么是农业?主要农业部门有哪些?农业在我国国民经济中的地位如何?这就是这节课我们一起来学习的内容。

[出示板书]

第二节 因地制宜发展农业

一 农业与我们

[教师承转] 同学们,那么什么是农业呢?农业主要包括哪几个部门?

[出示课件] 视频资料:主要农业部门。

[学生讨论] (直观了解农业,使抽象的变为具体的。)

[师生小结] 利用动物、植物等生物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品的农业产品的各部门,统称为农业。农业主要包括农、林、牧、副、渔业五个部门。

[出示板书] 1.农业:农业(种植业)、林业、牧业、副业、渔业

[补充解释] 农业的概念有广义和狭义之分。狭义农业仅只种植业,而广义的农业按照劳动对象的不同,则可包括农业(种植业)、林业、牧业、副业、渔业五个大部门。

副业是指分别以种植业、牧业、渔业、林业为主的农村,为搞活经济而发展的辅助产业,因各地的条件不同而有很大的差异,在地区分布上没有多少规律可循。

(深刻理解农业包括的各个部门。)

[学生活动] P99活动1.2.。结合乡土地理说明农业与我们生活、工业生产的密切联系。

(学生在资料收集、交流和展示的过程中,不仅对本节的有关内容有了初步的了解,而且对能力的培养大有益处,同时获得成就感,激发了学习的兴趣。)

[师生小结] 农业为人们的生活提供农产品,为工业生产提供原料和消费市场。

[教师承转] 可见,人们的生活,工业生产的原料和消费市场,都离不开农业。下面是人们对农业地位的看法,你赞成哪一个说法?为什么?

[出示课件] 人们对农业地位的看法。

——我国人口这么多,粮食生产太重要了。

——只有农村实现了现代化,才能说中国实现了现代化。

——应把农业放在发展国民经济战略重点的首位。

[小组讨论交流](小组代表发表见解,其他学生质疑补充。引导学生从不同的角度和高度看问题。)

[教师小结] 从我国人口的角度来说,农业是解决人民温饱的基础;从中国实现现代化来讲,农村实现现代化是瓶颈;对于国家决策者而言,农业是发展国民经济的重中之重。正因为如此,农业是支撑国民经济建设和发展的基础产业。

[出示板书] 2. 农业是支撑国民经济建设和发展的基础产业。

板书设计

第二课时

设计思想

农业的地区分布是本节学习的重点内容之一,如何突破重点是教学设计的关键。地图是反映地理事物及空间分布的重要信息载体,阅读和使用地图是学习地理的基础知识和基本技能。所以充分利用农业分布图并进行列表比较,让学生知道从地图上获取信息,运用所学知识解决地理问题是行之有效的学习方法。

教学目标

知识与能力

能够运用资料并联系实际,说明我国农业在地区分布上的差异,理解农业分布出现差异的原因;

掌握阅读使用地图及图表资料,学会从图表中获取地理信息的技能。

过程与方法

学会用表格比较的方法说明农业在地区分布上的差异;

尝试运用已学习的我国地形、气候等方面的知识,分析理解我国东西部、南北方农业分布差异的原因。

情感态度与价值观

关注家乡山区农业生产的发展,增强热爱家乡、建设家乡的情感;

培养学习地理的兴趣。

教学重点

运用资料和联系实际,说明我国农业在地区分布上的差异。

教学难点

理解我国农业分布地区差异的原因。

教学方法

指导探究法 列表比较法

课前准备

教师:制作多媒体课件

学生:(农村学生采用实地调查和对长辈进行调查相结合的方式;城市学生采用对长辈进行调查的方式)调查当地农作物的种类、熟制及主要农作物种植收获的时间等。

教学过程

[活动引入] 上节课我们重点学习了主要农业部门及农业在我国国民经济中的地位。那么,请同学们根据大屏幕上显示的中国地形图、中国气候图、中国干湿地区分布图、我国季风区与非季风区图,在发给你们的中国轮廓图上大胆设计我国的主要农业部门的发展地区。

[学生讨论、绘图、展示、评议]

(培养学生理论联系实际的能力、动手能力、合作意识、探究意识、“因地制宜发展农业的意识、运用所学知识解决实际问题的能力,为理解农业地区差异的原因奠定了基础。)

[教师承转板书]

第二节 因地制宜发展农业

第2课时 农业的地区分布

[出示课件] 出示“中国农业的地区分布图“,请同学们对比并找出你设计合理和不合理的地方,并做解释。

(通过对比完善自己的知识,也进一步明确影响农业分布的因素。)

[开放式提问、角色扮演] 学生根据“中国农业的地区分布图”展示从图中获取的信息。

(学会提出问题,从地图上获取信息能力的培养。)

[教师承转] 我国农业的地区分布主要表现为东部与西部、南方与北方的差异。你能用列表比较的方法比较东部地区南北方农业分布的地区差异吗?

[小组讨论、展示、评议、完善]

耕地类型 作物熟制 主要农作物 差异原因分析

北方 东北

华北

分界线

南 方

(教师尽量引导学生将原因的分析结合到中国的地形、气候、河流、资源的已学知识上,加强学生对前后知识的联系和运用所学知识解决地理问题的能力,培养比较归纳的学习地理方法。)

[出示课件、知识拓展] P101活动2 在我国西南部的山区中,农作物的种类、耕作制度随海拔高低的不同而不同。请你在图4.15中的适当部位上填上如下四组内容,并以小组为单位讨论一下为什么该地会呈现这样的分布规律?

A.双季稻、香蕉,一年三熟; B.适宜发展林业、牧业;

C.玉米、荞麦、燕麦,一年三熟; D.玉米、小麦,一年两熟。

[学生讨论、交流]

[教师小结]

农业的地区差异不仅体现在水平方向上的差异,而且包括垂直方向上的差异。这为山区的农业发展提供了一个很好的范例。各地区农业的发展要受自然条件和社会经济条件的影响。只有因地制宜才能发展好我国的农业。

(知识拓展。激发学生热爱家乡,建设家乡的感情)

[课堂小结] 通过这节课的学习,你有什么体会、感想。

(知识巩固,方法形成。)

板书设计

第三课时

设计思想

发展农业要因地制宜”这一标题主要介绍了影响农业发展与分布的主要自然条件和社会经济条件以及通过正反两方面的实例说明因地制宜发展农业的重要性。学习内容生活化,教学过程活动化,“活动——结论”的设计思路会受到较好的教学效果。

教学目标

知识与能力

明确自然条件和社会经济条件是因地制宜发展农业的影响因素;

初步学会从媒体上收集因地制宜和不因地制宜发展农业生产的实例的技能,理解因地制宜发展农业的重要性。

过程与方法

初步学会根据收集到的资料理解因地制宜发展农业的重要性;

运用所学发展农业要因地制宜的原则,提出解决农业生产中实际问题的看法及设想。

情感态度与价值观

通过对发展农业要因地制宜的理解,使学生明确人类的生产活动一定要符合自然规律,这样才能实现农业的可持续发展。

教学重点

理解自然条件和社会经济条件对因地制宜发展农业的影响。

教学难点

明确如何才能因地制宜发展农业。

教学方法

指导自主探究法

课前准备

教师:多媒体课件制作

学生:收集因地制宜和不因地制宜发展农业生产的实例,调查家乡农业结构调整以及调整的原因。

教学过程

[引入新课] 上节课我们学习了我国农业的地区分布。请同学们思考:下列四个地区从事的农业生产活动,你能解释当地从事的农业生产活动的原因吗?

A.大小兴安岭 B.华北平原 C.内蒙古高原 D.洞庭湖沿岸

[学生讨论交流] A——林业——山地、湿润

B——种植业——平原、水热条件较好

C——畜牧业——高原、降水少

D——渔业——河湖多

(本活动的关键点是让学生说出从事该农业生产活动的原因,初步理解“因地制宜”的含义。)

[教师承转]我国各地自然环境存在很大差异,各个地区发展的农业生产部门就不同,发展农业要因地制宜。为什么要因地制宜发展农业呢?因地制宜发展农业要受哪些因素的制约呢?这就是我们要一起来学习的内容。

(通过提问设置悬念,激发学生的求知欲。)

[出示板书]

第二节 因地制宜发展农业

三 发展农业要因地制宜

[出示课件提问] 对照图“因地制宜发展农业”,说出影响农业生产部门或农作物的主要因素?

[学生抢答]

[出示板书] 1.自然条件

[教师提问承转] 因地制宜发展农业,要充分利用当地自然条件的优势,把要发展的农业生产部门或农作物,布局在适宜它本身发展、生长最有利的地区。当我们进行具体的农业生产时还会遇到什么样的问题呢?请同学们看P104活动3。

[出示课件] P104活动3。

(创设情境,密切联系实际,激发学生探究的欲望。)

[学生讨论交流小结]

B——种植蔬菜、花卉,发展肉、乳、禽、蛋生产——离城市较近;

C——种植小麦、水稻、玉米——离城市较远。

[出示板书] 2. 社会经济条件

(1)与城市的距离

[教师承转引申] 与城市的距离是发展农业需要充分考虑的社会经济条件的影响因素之一。联系实际(如家乡农业结构的调整),影响农业生产的社会经济条件还有哪些?你能举例说明吗?

(密切联系生产实际,培养学生的发散思维和分析问题的能力。)

[教师小结提问] 农业生产的因地制宜的发展,主要考虑自然条件和社会经济条件的影响。你能说一下二者之间的关系吗?

(深刻理解影响农业因地制宜发展的因素。)

[教师承转] 农业发展要因地制宜。你能从报纸、杂志、电视、互联网收集一些关于因地制宜和不因地制宜发展农业生产的事例吗?你能分析其成功之处和失误的地方吗?如果是反例,你能提出一些合理化的建议吗?

[学生活动] 学生在实物投影仪上展示收集的资料。

(从正反两方面加深对因地制宜发展农业的重要性的认识。)

[教师小结] 人类既可以对不利的环境进行改造,使之朝着有利的方向发展,同时不合理的行为也可能使得有利的环境变得不利。人类的生产活动一定要符合自然规律,这样才可能持续地发展下去。

(加强情感态度与价值观的教育。)

[课堂小结] 通过这节课的学习,你有什么体会、感想。

(知识巩固,方法形成。)

板书设计

第四课时

设计思想

“我国农业面临的挑战与对策”这一标题的主要内容是我国农业的发展成就、面临的挑战、发展对策以及农业建设方向的有机融合。在教学过程中充分利用统计图、数据转化成统计图的方法和收集的资料直观了解农业发展成就;运用收集到的图片,说明我国农业面临的严峻挑战;运用地图、图片,探究我国农业发展的对策;运用综合分析的方法和因地制宜的原则,理解我国东中西部农业的建设方向。通过采取这样有针对性的教学方法和多媒体教学手段的辅助,让学生获得有用的地理知识和终身受益的地理情感,形成农业的可持续发展的观念。

教学目标

知识与能力

了解我国农业取得的成就、面临的挑战、发展对策及发展方向;

将数据转化成统计图的技能,从地理图表上获取信息的技能。

过程与方法

将数据转化成统计图的方法;

三江平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原等商品粮基地,面临的生态环境问题,提出解决问题的设想。

情感态度与价值观

树立“粮食生产是关系我国国计民生的头等大事”的观念,树立保护环境的意识。

教学重点

理解我国农业面临的挑战及发展对策。

教学难点

理解农业发展对策:运用现代农业科学技术,发展生态农业。

教学方法

讨论法 指导探究法

课前准备

教师:多媒体课件制作,收集我国农业面临的挑战的图片。

学生:调查:自己的长辈小的时候食物的种类、供给量的情况。资料收集:我国农业取得的成就。

教学过程

[引入新课] 因地制宜发展农业是实现农业可持续发展的必需。我国农业经过50多年的发展取得了可喜的成就。结合P106活动1,说说我国农业的发展成就。

(培养学生将数据转化成统计图的能力,加深学生对我国改革开放的农业迅速发展状况的认识。)

[学生回答] 主要农产品的产量位居世界前列,粮食等主要农产品实现了长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变。

[教师承转] 我国农业在取得巨大成就的同时,还面临哪些方面的挑战?农业将怎样发展?朝什么方向发展?这就是我们这节课要学习的内容。

[出示板书]

第二节 因地制宜发展农业

四 我国农业面临的挑战与对策

1. 农业发展成就

[教师承转] 我国农业在取得巨大成就的同时,还面临哪些方面的挑战?请同学们在实物投影仪上展示收集到的资料。

(学生在收集资料的过程中,不仅对本节知识有了初步的了解,而且培养了收集资料解决问题的能力。)

[出示课件] 补充资料展示我国农业面临的挑战:水土流失;乱占耕地(“圈地运动”);旱涝灾害;我国人口增长图;水污染对渔业的影响;酸雨的破坏;退耕还林、退耕还湖、退耕还牧;国土资源部关于耕地减少的公告;超载放牧;滥垦滥伐等。

(培养学生获取信息,说明地理问题的能力。)

[出示板书] 2.我国农业面临的挑战

人口增加、耕地减少、水土流失、自然灾害、环境污染

[教师承转] 面对农业面临的严峻挑战,发展对策是什么?为什么?你有哪些更好的办法吗?

[学生讨论]

[出示板书] 3. 对策

(1)建立商品粮基地

[教师承转] 根据大屏幕展示的课件:我国的主要商品粮基地,你能说出我国九大商品粮基地的名称吗?你有什么好的办法记住它们?

[学生讨论交流] 东北:松嫩平原、三江平原

长江流域:江淮地区、太湖平原、鄱阳湖平原、洞庭湖平原、江汉平原、成都平原

珠江流域:珠江三角洲

(记忆方法形成。)

[教师提问] 你能分析一下三江平原、松嫩平原成为商品粮基地而华北平原没有成为商品粮基地的原因吗?

[学生讨论交流] 三江平原、松嫩平原:人少地多;华北平原:人口稠密。

(培养学生运用所学知识解决实际问题的能力。)

[教师引申师生讨论] 粮食生产是关系国计民生的头等大事。三江平原、鄱阳湖平原、洞庭湖平原发展粮食生产的潜力巨大,为什么三江平原地区禁止开垦,鄱阳湖平原、洞庭湖平原地区实行退耕还湖,你如何解释呢?

(关注地理热点,坚强环境保护,树立可持续发展的观念,充分体现我国对生态环境保护的重视。)

[教师承转] 图片:无图栽培、现代化养牛场

材料:加入WTO对农业结构调整的影响

刚才我们学习了建立商品粮基地是解决农业问题的途径之一,从上述图片、材料,可以看出,解决农业问题的途径是什么?

[学生讨论、板书]

(2)调整农业结构,发展多种经营;运用现代农业科学技术,发展优质、高产、高效农业。

[教师承转] 发展生态农业是提高农业生产技术的一个例证,而基塘生产是生态农业的典型例证,你能据图描述桑基鱼塘的生产过程吗?你能够画出流程图吗?

[学生讨论]

桑叶

塘 蚕

泥 沙

变废为宝,资源得到充分利用,整个生产过程没有废物,对环境没有污染。

(培养学生获取信息、景观图转化成流程图的能力。)

[教师承转] 请同学们阅读材料;P103活动3,说出我国东中西部农业建设的方向并思考(1)(2)两个问题。

[学生讨论] (培养学生运用所学知识解决实际问题的能力,加深对农业发展因地制宜的理解,加强前后知识的联系。)

[课堂小结] 通过这节课的学习,你有什么体会、感想。

(知识巩固,方法形成。)

板书设计

农业与我们

农、林、牧、副、渔

提供生活用品

提供工业原料、消费市场

农业是国民经济的基 础

农业的地区差异

东西部差异

南北方差异

垂直差异

耕地

类型

作物

熟制

主要

农作物

原因

分析

水平差异

发展农业要

因地制宜

自然

条件

社会经

济条件

地形

气候

河湖

与城市工矿区的距离

市场需求

政策等

农民文化技术水平

农业技术装备

蚕

桑树

鱼塘

我国农业面临的挑战与对策

农业成就

挑战

对策

建设方向

建立商

品粮基地

发展多种

经营;发展优质、高产、

高效农业