2015年秋人教版七年级语文上册第三单元 13课《风 雨》(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015年秋人教版七年级语文上册第三单元 13课《风 雨》(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 288.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-09-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。风 雨

贾平凹

课堂导入 风

李峤

解落三秋叶,能开二月花。

过江千尺浪,入竹万竿斜。春夜喜雨

杜甫

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。 作家简介

贾平凹(1952—),原名贾平娃,陕西丹凤人。全国政协委员,陕西省作家协会副主席,著有小说集《贾平凹获奖中篇小说集》《贾平凹自选集》,长篇小说《商州》《白夜》,自传体长篇《我是农民》等。《腊月·正月》 《满月》分获全国优秀中篇小说奖、优秀短篇小说奖;《废都》获1997年法国费米娜文学奖;《浮躁》获1987年美国美孚飞马文学奖,最近获得由法国文化交流部颁发的“法兰西共和国文学艺术荣誉奖”。 整体感知 听课文录音,正音,把握语气、语调

贾平凹(wā) 偌大(ruò) 蜷曲(quán)

倏忽(shū) 刹那(chà)

掌握重点词语的含义。

刹那:极短的时间,瞬间。

蜷曲:弯曲(多用于人或动物的肢体)。

倏忽:很快地,忽然。

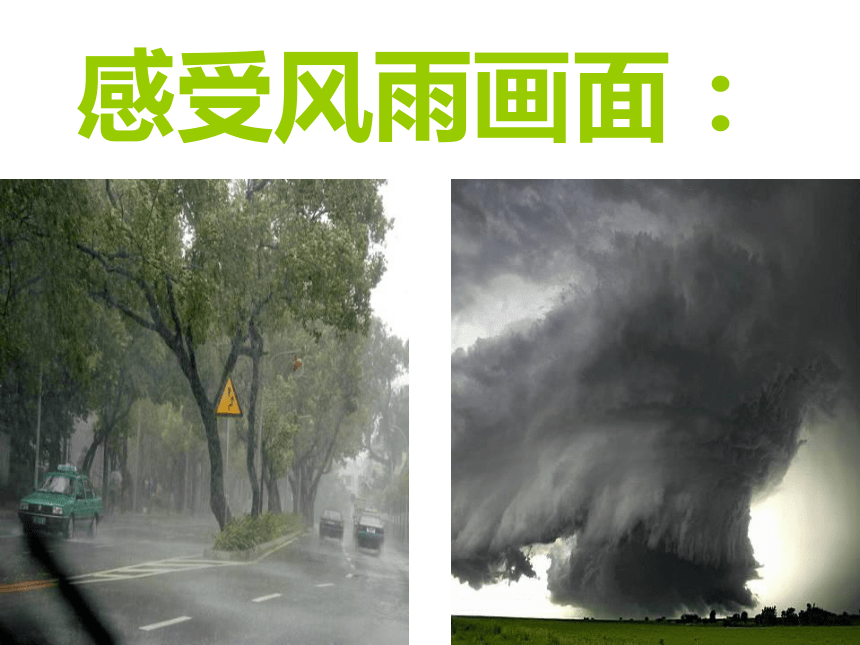

偌大:这么大;那么大。 感受风雨画面:感受风雨本文通过对哪些事物的描写来表现这狂风骤雨的?

树林子 垂柳 杨叶 芦苇 羊 葡萄蔓 苍蝇 鸟巢 鸟儿 废纸 湿猫 瓦 浮萍 水池 鱼儿 老头 孩子们……重点问题探究一、本文在写景时是按照怎样的顺序进行的?

本文写景时是按照由远及近,又由近及远的顺序来描绘景物的变化的。比如第一二段是写远处的树林、垂柳;第三段是写家里的羊与牵羊女孩;第四、五段仍然写近处的葡萄藤、苍蝇、鸟巢、鸟儿等;第六段视野又延伸到了巷道,第七段又到了远处的池塘;第八段则又回到了近处的屋内。二、本文题目是“风雨”,可是文中大多写到了风,很少出现雨,文章内容是不是与题目不相符?你怎样看待这个问题?

文章内容与题目相符。因为从本文内容上我们就会发现,此时的天气变化是先刮起了狂风,然后是风里带来了大雨。因为这次狂风太猛烈,周围的景物都被狂风掀动起来,到处是一片狼藉,以至于大雨也被狂风吹得乱了方向,看不出形态。文中写风虽然没有出现“风”字,写雨也没有出现“雨”字,但是处处紧扣这两点来写。所以内容与题目相符。

思考:本文的观察角度是什么?采用了什么写法?由远到近

作者通过对事物情态的描写来展现风雨之猛烈。

侧面烘托语言品析本文的词语运用准确,请举例说明。

比如第二段写垂柳就用“抛举”“僵直”“扑撒”,写杨叶用了“变”“翻”“扭转”等。这些词语准确地表现了垂柳和杨叶在狂风肆虐下随风而动的形态。树林子像一块面团了,四面都在鼓,鼓了就陷,陷了再鼓;……运用了比喻的修辞手法写出了树林在风雨中飘摇的场景树林子往一处挤,绿似乎被拉长了许多……绿全然又压扁开来,运用借代的修辞手法,生动形象地写出了树林被风吹倒时的情态贾平凹的散文的特点:贾平凹的散文是新时期散文表现手法觉醒的杰出代表 ,他的散文作品不但内容包含着对生活的独到领悟,充满着真挚感情和真知灼见,容入着深广的时代情思,而且在艺术表现手法上也显得笔调灵活、通脱自然、极富变化。 拓展延伸请同学们把贾平凹先生笔下的风雨场景与老舍的《在烈日和暴雨下》,体会它们在写景上的异同。

街上的柳树像病了似的,叶子挂着层灰土在枝上打着卷;枝条一动也懒得动,无精打采地低垂着。马路上一个水点也没有,干巴巴地发着白光。便道上尘土飞起多高,跟天上的灰气联接起来,结成一片毒恶的灰沙阵,烫着行人的脸。 处处干燥,处处烫手,处处憋闷,整个老城像烧透了的砖窑,使人喘不过气来。狗趴在地上吐出红舌头,骡马的鼻孔张得特别大,小贩们不敢吆喝,柏油路晒化了,甚至于铺户门前的铜牌好像也要晒化。

——老舍《在烈日和暴雨下》答案示例①课文在写“风雨”时没有出现一个“风”字、“雨”字;这段选文写“热”时,也是没有出现一个“热”字,但是却写出了烈日下的酷热难耐。

②都是景物描写。小结 文章描写风雨,全文却无风雨二字。仔细体味,又觉得无处不在描写风雨,无处不在体现风姿雨态。这种高明手法,令人拍案叫绝。作者主要运用侧面衬托的手法来表现风雨,并大量运用比喻等修辞方法。一幅幅生动画面像电影中的慢镜头,从不同的方面、不同的角度展现风狂雨猛,形成了整体上和谐的艺术画面 。课下练笔写一写:把你的所见所感用笔写出来。(要求:运用描写的表达方式和各种修辞手法)

贾平凹(1952—),原名贾平娃,陕西丹凤人。全国政协委员,陕西省作家协会副主席,著有小说集《贾平凹获奖中篇小说集》《贾平凹自选集》,长篇小说《商州》《白夜》,自传体长篇《我是农民》等。《腊月·正月》 《满月》分获全国优秀中篇小说奖、优秀短篇小说奖;《废都》获1997年法国费米娜文学奖;《浮躁》获1987年美国美孚飞马文学奖,最近获得由法国文化交流部颁发的“法兰西共和国文学艺术荣誉奖”。 整体感知 听课文录音,正音,把握语气、语调

贾平凹(wā) 偌大(ruò) 蜷曲(quán)

倏忽(shū) 刹那(chà)

掌握重点词语的含义。

刹那:极短的时间,瞬间。

蜷曲:弯曲(多用于人或动物的肢体)。

倏忽:很快地,忽然。

偌大:这么大;那么大。 感受风雨画面:感受风雨本文通过对哪些事物的描写来表现这狂风骤雨的?

树林子 垂柳 杨叶 芦苇 羊 葡萄蔓 苍蝇 鸟巢 鸟儿 废纸 湿猫 瓦 浮萍 水池 鱼儿 老头 孩子们……重点问题探究一、本文在写景时是按照怎样的顺序进行的?

本文写景时是按照由远及近,又由近及远的顺序来描绘景物的变化的。比如第一二段是写远处的树林、垂柳;第三段是写家里的羊与牵羊女孩;第四、五段仍然写近处的葡萄藤、苍蝇、鸟巢、鸟儿等;第六段视野又延伸到了巷道,第七段又到了远处的池塘;第八段则又回到了近处的屋内。二、本文题目是“风雨”,可是文中大多写到了风,很少出现雨,文章内容是不是与题目不相符?你怎样看待这个问题?

文章内容与题目相符。因为从本文内容上我们就会发现,此时的天气变化是先刮起了狂风,然后是风里带来了大雨。因为这次狂风太猛烈,周围的景物都被狂风掀动起来,到处是一片狼藉,以至于大雨也被狂风吹得乱了方向,看不出形态。文中写风虽然没有出现“风”字,写雨也没有出现“雨”字,但是处处紧扣这两点来写。所以内容与题目相符。

思考:本文的观察角度是什么?采用了什么写法?由远到近

作者通过对事物情态的描写来展现风雨之猛烈。

侧面烘托语言品析本文的词语运用准确,请举例说明。

比如第二段写垂柳就用“抛举”“僵直”“扑撒”,写杨叶用了“变”“翻”“扭转”等。这些词语准确地表现了垂柳和杨叶在狂风肆虐下随风而动的形态。树林子像一块面团了,四面都在鼓,鼓了就陷,陷了再鼓;……运用了比喻的修辞手法写出了树林在风雨中飘摇的场景树林子往一处挤,绿似乎被拉长了许多……绿全然又压扁开来,运用借代的修辞手法,生动形象地写出了树林被风吹倒时的情态贾平凹的散文的特点:贾平凹的散文是新时期散文表现手法觉醒的杰出代表 ,他的散文作品不但内容包含着对生活的独到领悟,充满着真挚感情和真知灼见,容入着深广的时代情思,而且在艺术表现手法上也显得笔调灵活、通脱自然、极富变化。 拓展延伸请同学们把贾平凹先生笔下的风雨场景与老舍的《在烈日和暴雨下》,体会它们在写景上的异同。

街上的柳树像病了似的,叶子挂着层灰土在枝上打着卷;枝条一动也懒得动,无精打采地低垂着。马路上一个水点也没有,干巴巴地发着白光。便道上尘土飞起多高,跟天上的灰气联接起来,结成一片毒恶的灰沙阵,烫着行人的脸。 处处干燥,处处烫手,处处憋闷,整个老城像烧透了的砖窑,使人喘不过气来。狗趴在地上吐出红舌头,骡马的鼻孔张得特别大,小贩们不敢吆喝,柏油路晒化了,甚至于铺户门前的铜牌好像也要晒化。

——老舍《在烈日和暴雨下》答案示例①课文在写“风雨”时没有出现一个“风”字、“雨”字;这段选文写“热”时,也是没有出现一个“热”字,但是却写出了烈日下的酷热难耐。

②都是景物描写。小结 文章描写风雨,全文却无风雨二字。仔细体味,又觉得无处不在描写风雨,无处不在体现风姿雨态。这种高明手法,令人拍案叫绝。作者主要运用侧面衬托的手法来表现风雨,并大量运用比喻等修辞方法。一幅幅生动画面像电影中的慢镜头,从不同的方面、不同的角度展现风狂雨猛,形成了整体上和谐的艺术画面 。课下练笔写一写:把你的所见所感用笔写出来。(要求:运用描写的表达方式和各种修辞手法)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 散步

- 2 秋天的怀念

- 3 羚羊木雕

- 4 散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 5 《世说新语》两则(咏雪、陈太丘与友期)

- 第二单元

- 6 我的老师

- 7 再塑生命的人

- 8 我的早年生活

- 9 王几何

- 10 《论语》十二章

- 第三单元

- 11 春

- 12 济南的冬天

- 13 风雨

- 14*秋天

- 15 古代诗歌四首

- 第四单元

- 16 紫藤萝瀑布

- 17 走一步,再走一步

- 18 短文两篇(蝉、贝壳)

- 19 在山的那边

- 20 虽有嘉肴

- 第五单元

- 21 化石吟

- 22 看云识天气

- 23 绿色蝈蝈

- 24 月亮上的足迹

- 25 河中石兽

- 第六单元

- 26 小圣施威降大圣

- 27 皇帝的新装

- 28 女娲造人

- 29 盲孩子和他的影子

- 30 寓言四则

- 课外古诗词

- 龟虽寿

- 夜雨寄北

- 过故人庄

- 泊秦淮

- 题破山寺后禅院

- 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

- 名著导读

- 《繁星》

- 《春水》

- 《伊索寓言》