河北省承德市承德县第一中学等校2023-2024学年高一下学期3月联考历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 河北省承德市承德县第一中学等校2023-2024学年高一下学期3月联考历史试题(无答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 370.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高一历史考试

本试卷满分100分,考试用时75分钟

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

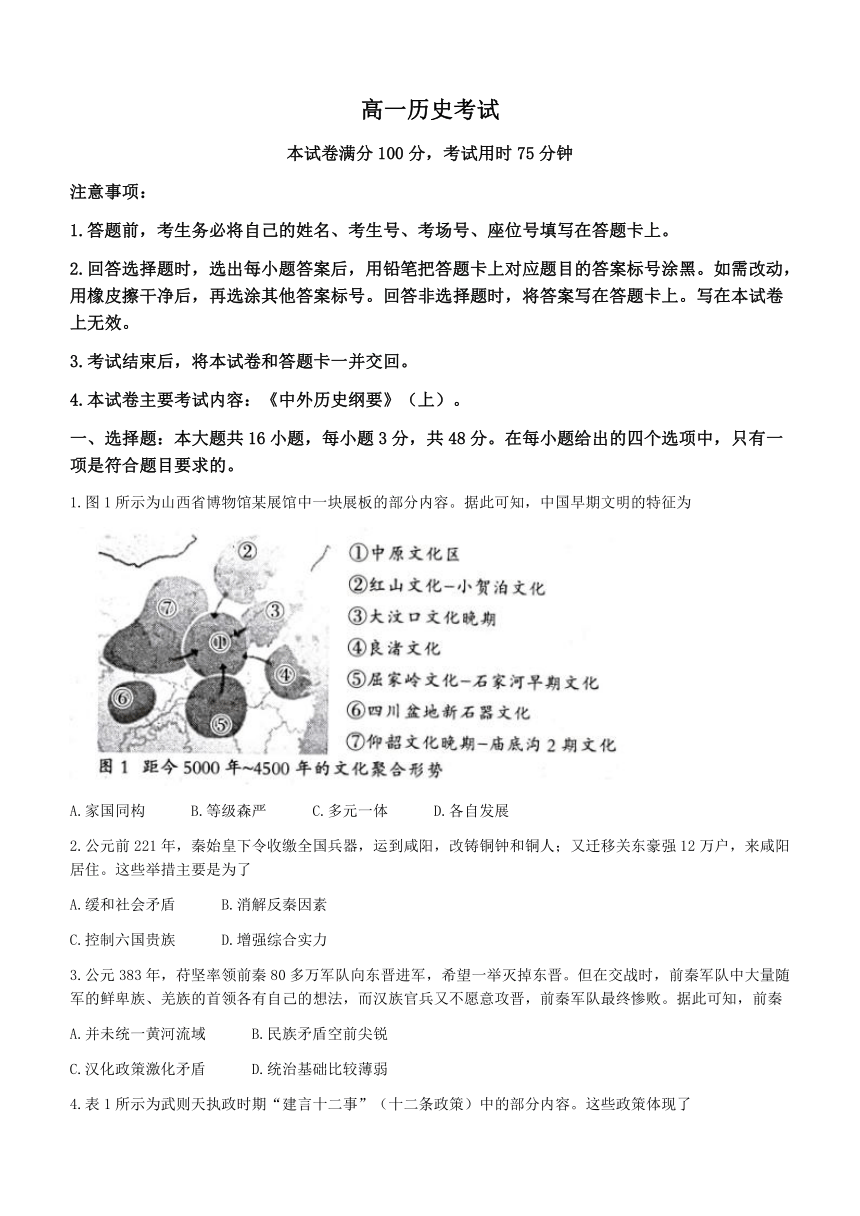

1.图1所示为山西省博物馆某展馆中一块展板的部分内容。据此可知,中国早期文明的特征为

A.家国同构 B.等级森严 C.多元一体 D.各自发展

2.公元前221年,秦始皇下令收缴全国兵器,运到咸阳,改铸铜钟和铜人;又迁移关东豪强12万户,来咸阳居住。这些举措主要是为了

A.缓和社会矛盾 B.消解反秦因素

C.控制六国贵族 D.增强综合实力

3.公元383年,苻坚率领前秦80多万军队向东晋进军,希望一举灭掉东晋。但在交战时,前秦军队中大量随军的鲜卑族、羌族的首领各有自己的想法,而汉族官兵又不愿意攻晋,前秦军队最终惨败。据此可知,前秦

A.并未统一黄河流域 B.民族矛盾空前尖锐

C.汉化政策激化矛盾 D.统治基础比较薄弱

4.表1所示为武则天执政时期“建言十二事”(十二条政策)中的部分内容。这些政策体现了

表1

劝农桑,薄赋徭(免除长安及其附近地区徭役)

给复三辅地

息兵,以道德化天下

南北中尚(政府手工工场)禁浮巧

省工费力役

A.“以民为本”的治国理念 B.重农抑商政策的强化

C.“勤政爱民”的统治思想 D.异常尖锐的社会矛盾

5.契丹统治者接受了二元文化,既按照契丹方式行事,也尊重汉族风俗。以下最能体现契丹这一做法的措施是

A.上层社会保持草原习俗 B.职官中分设南北面官

C.实行兵农合一军政制度 D.随季节变化转换行营

6.明代宦官魏忠贤趁明熹宗沉迷于木匠工艺时,捧章请裁,使皇帝愈加厌烦政事,宦官遂可以暗操威柄,矫旨行事。这一事件从本质上反映出明代

A.宦官专权威胁皇权 B.君主专制的强化 C.内阁议政功能丧失 D.皇帝权力的衰落

7.明嘉靖、万历年间,张瀚说:“至于民间风俗,大都江南侈于江北,而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗奢华、乐奇异,人情皆观赴焉。”明代江南奢侈之风出现的根本原因是

A.社会秩序的稳定 B.重农抑商政策废弃

C.商品经济的发展 D.长途贩运贸易繁荣

8.下面是清道光帝给某大臣下达谕旨的部分内容:“其前请之通商贸易五处,除福州地方万不可予,或另以他处相易外,其广州、厦门、宁波、上海四处,均应准其来往贸易,不得占据久住,香港仍坚持赏借’。”这一谕旨

A.颁布于第二次鸦片战争期间 B.隐含着“天朝上国”观念

C.导致了社会性质的根本变化 D.坚决捍卫国家主权完整

9.梁启超在《变法通议》中说,“吾今为一言以蔽之曰:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举;而一切要其大成,在变官制”。这一言论的实质在于

A.以民主政治取代君主专制 B.改革教育制度培养新式人才

C.解放思想提高国民文化素质 D.废除科举制摒弃儒家伦理观

10.民国初年,王某与其妻甘氏出身优伶,以唱戏为业,被拒绝载人宗谱,故与族人对簿公堂。湖北高等审判厅援引《中华民国临时约法》第五条,“中华民国人民一律平等,无论种族、阶级、宗教之区别”,判决王某可以入谱。族人上诉后大理院维持了原判。这一判例反映出当时

A.宪法权威得到充分尊重 B.宗族各项规定违反法律

C.法制建设形成完整体系 D.社会平等思想得到弘扬

11.朱德在一次会议上说:“(现在)我们的力量扩大了,又有井冈山作为根据地,我们就可以不断地打击敌人,进行革命。”朱德发表这番言论最早可能是在

A.1927年 B.1928年 C.1929年 D.1935年

12.在中国共产党建党100周年之际,渭源县苏维埃纪念馆采用微视频、微党课以及红色故事等模式积极开展红色文化宣传教育(如图2所示)。纪念馆的这些文物

A.全部内容属于实物史料 B.时间归属应为解放战争时期

C.蕴含国共统一战线信息 D.借助现代科技得到了传播

13.1938年10月30日,蒋介石发表《为国军退出武汉告全国国民书》,指出“盖抗战胜负之关键,不在武汉一地之得失,而在保持我继续抗战之持久之力量”,号召全体同胞“宁为玉碎,不为瓦全”,继续贯彻持久抗战方针。这反映了当时国民政府

A.对日持久作战的战略意图 B.放弃了华中地区的抗战

C.力图维护一党专制的局面 D.主张实行全面抗战路线

14.我国政府在1954年宪法草案正式公布之后就开展了宪法的普及教育,包括号召全民参与宪法草案的讨论,利用报纸杂志开展宪法普及教育,成立专门的宪法宣传教育队伍,等等。这些做法意在

A.反映人民群众意愿 B.强化公民意识与法制观念

C.赋予人民政治权利 D.宣传协商民主制的优越性

15.图3所示为改革开放以来我国经济增长周期图。下面对改革开放以来我国经济增长周期解读正确的是

A.第①和②周期计划经济体制建立 B.第③周期城市经济体制开始全面展开

C.第④周期我国加入世界贸易组织 D.第⑤周期我国经济运行趋势总体平衡

16.下列各项史实与结论之间逻辑关系合理的是

选项 史实 结论

A 中共十八大以来,中国实施“一带一路”倡议,发起创办亚洲基础设施投资银行 中国主导了亚太地区的经济合作

B 2017年中国科学技术大学研究团队构建了世界首台超越早期经典计算机的单光子量子计算机 中国科技创新助推全球治理体系变革

C 港珠澳大桥在世界范围内首次使用深插式钢圆筒快速成岛技术 我国跨入科技大国行列

D 2018年第十三届全国人民代表大会通过《中华人民共和国宪法修正案》,把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法 新时代国家发展的根本任务、奋斗目标进一步明确

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 元封五年(前106年),汉武帝设十三部刺史,以六条问事,第一条就是“强宗豪右,田宅喻制,以强凌弱,以众暴寡”,与此同时,汉武帝通过“算缗”“告缗”剥夺豪强地主土地。“算缗”即财产税,又称为“算”,由个人申报,财产一万以上者每万钱征收120钱,不足万钱免征。这本来是针对工商业者的专门税收,但当土地成为私有财产以后,其也被纳入征税范围。因为财产计算由个人申报,地主、手工业主隐瞒不报现象多有。元狩四年(前119年),武帝诏令检举偷税行为,检举内容一经查实,财产没收,并将其家产之半奖励检举人,是为“告缗”。全国将近一半的大地主、大手工业主、大商人因告缗而被没收家产。元狩三年(前120年),御史大夫张汤建议盐铁官营,这一建议于元狩六年(前117年)全面实施,由国家在出产盐铁的郡国设立盐铁官,统一负责盐铁的生产和销售,从而使盐铁收入归于国库,收到了“民不益赋而国用饶”的效果。元狩五年(前118年),武帝统一发行五铢钱,严格形制和重量,规定五铢钱周边和中间方孔的四周隆起,规定钱径、孔径、厚度,使其文重一致。但因为各郡国分散铸币,铸币质量难以统一,为盗铸留下了空隙,盗铸屡禁不止。元鼎四年(前113年),武帝下诏停止郡国铸钱,以前所铸钱币一律熔毁,由上林三官统一铸造,非上林三官钱不得流通,违者严惩。元鼎二年(前115年),桑弘羊“置均输以通货物”,之所以称为均输,桑弘羊解释说“郡置输官以相给运,而便远方之贡,故曰均输”。其具体内容就是在中央大司农之下设立均输令,各郡国设立对应机构和官员,把规定的各地贡赋折合成本地出产最多最便宜的物品,再由均输官把该物品运往需要的地方售出,收益归国家所有。

——摘编自臧知非《汉武帝财政改革与中央集权的强化》

(1)根据材料,概括汉武帝财政改革的措施及突出特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉武帝财政改革的历史背景及历史作用。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 开封城位于中国的心脏地带,由道路、河流和运河与各地相连接,这使得肥沃的南方、东南地区的粮食和其他商品可以很容易地被运到京城;开封城的规划比之前更加开放,有人居住的街巷和开设有商铺的街道取代了之前有墙的城坊,甚至出现了繁荣的商业化的郊区。在这个地方,有权势的人、富人、有教养的人、追求时尚的人以及四处谋生的流浪者都混住在一起,成为城市人,在这个地方,金钱、房产和经济上的成功影响了中国人的生活方式。但作为京城,开封还有不足之处,之前中国历史上从来没有哪个王朝敢在开阔的华北平原上选择城市并将其定为都城,因为这样易受北方游牧部落的军事进攻,而且难以防御。

——摘编自[加]卜正民主编《哈佛中国史·儒家统治的时代·宋的转型》

(1)根据材料,概括北宋开封城的主要特点。(6分)

(2)根据材料,指出开封作为都城的不足之处,并结合史实进行说明。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 中国共产党成立后,在革命实践中经过艰辛的探索,特别是1923'年“二七”大罢工的教训使中共认识到,在帝国主义和封建军阀的强大势力压迫下,单靠工人阶级的孤军奋战取得斗争的胜利是不可能的,必须加强与各党派的合作,形成民主革命的统一战线。1923年6月召开的中共三大确立了建立革命统一战线,实现国共合作的策略方针。中国革命的伟大先驱孙中山为推翻清政府的专制统治和消除封建军阀,经历了漫长而艰苦的革命道路探索。但孙中山的历次革命运动大多以失败告终。特别是1922年陈炯明叛变使孙中山认识到依靠一派军阀去打倒另一派军阀是断无成就的,并寻求中国革命的出路,正当此时,俄国十月革命给他以新的希望,孙中山决心同苏俄合作,同中国共产党合作。1924年1月,有共产党人参加的中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,孙中山重新解释了三民主义,确认了联俄、联共、扶助农工的三大政策,第一次国共合作正式实现。

——摘编自许艳民《第一次国共合作的实现及其历史启示》

材料二 1937年,日本帝国主义先后发动卢沟桥事变和八一三事变。面对日本的野蛮侵略,中国共产党高举抗日救国的旗帜,号召全国人民动员起来,实行全面的全民族的抗战,向全国人民呼吁:“全中国人民,政府和军队团结起来,完成民族统一战线的坚固长城。”此时国民党当局也认识到,非抗日无以图存,非合作无以抗日,所以蒋介石在庐山发表谈话,宣布对日抗战。在此形势下,1937年9月国民党中央通讯社公布了《中共中央为公布国共合作宣言》,标志着第二次国共合作正式实现。

——摘编自盛平瀚《第二次国共合作在抗日战争中的历史作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括第一次国共合作实现的原因。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与第一次国共合作相比,第二次国共合作的不同,并分析第二次国共合作在抗日战争中的历史作用。(10分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 在新中国成立特别是改革开放以来的长期探索和实践基础上,经过十八大以来在理论和实践上的创新突破,我们党成功推进和拓展了中国式现代化。中国式现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

——摘编自习近平《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》

根据材料并结合新中国成立以来的史实,围绕“中国式的现代化”,自拟论题并加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰。)

本试卷满分100分,考试用时75分钟

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.图1所示为山西省博物馆某展馆中一块展板的部分内容。据此可知,中国早期文明的特征为

A.家国同构 B.等级森严 C.多元一体 D.各自发展

2.公元前221年,秦始皇下令收缴全国兵器,运到咸阳,改铸铜钟和铜人;又迁移关东豪强12万户,来咸阳居住。这些举措主要是为了

A.缓和社会矛盾 B.消解反秦因素

C.控制六国贵族 D.增强综合实力

3.公元383年,苻坚率领前秦80多万军队向东晋进军,希望一举灭掉东晋。但在交战时,前秦军队中大量随军的鲜卑族、羌族的首领各有自己的想法,而汉族官兵又不愿意攻晋,前秦军队最终惨败。据此可知,前秦

A.并未统一黄河流域 B.民族矛盾空前尖锐

C.汉化政策激化矛盾 D.统治基础比较薄弱

4.表1所示为武则天执政时期“建言十二事”(十二条政策)中的部分内容。这些政策体现了

表1

劝农桑,薄赋徭(免除长安及其附近地区徭役)

给复三辅地

息兵,以道德化天下

南北中尚(政府手工工场)禁浮巧

省工费力役

A.“以民为本”的治国理念 B.重农抑商政策的强化

C.“勤政爱民”的统治思想 D.异常尖锐的社会矛盾

5.契丹统治者接受了二元文化,既按照契丹方式行事,也尊重汉族风俗。以下最能体现契丹这一做法的措施是

A.上层社会保持草原习俗 B.职官中分设南北面官

C.实行兵农合一军政制度 D.随季节变化转换行营

6.明代宦官魏忠贤趁明熹宗沉迷于木匠工艺时,捧章请裁,使皇帝愈加厌烦政事,宦官遂可以暗操威柄,矫旨行事。这一事件从本质上反映出明代

A.宦官专权威胁皇权 B.君主专制的强化 C.内阁议政功能丧失 D.皇帝权力的衰落

7.明嘉靖、万历年间,张瀚说:“至于民间风俗,大都江南侈于江北,而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗奢华、乐奇异,人情皆观赴焉。”明代江南奢侈之风出现的根本原因是

A.社会秩序的稳定 B.重农抑商政策废弃

C.商品经济的发展 D.长途贩运贸易繁荣

8.下面是清道光帝给某大臣下达谕旨的部分内容:“其前请之通商贸易五处,除福州地方万不可予,或另以他处相易外,其广州、厦门、宁波、上海四处,均应准其来往贸易,不得占据久住,香港仍坚持赏借’。”这一谕旨

A.颁布于第二次鸦片战争期间 B.隐含着“天朝上国”观念

C.导致了社会性质的根本变化 D.坚决捍卫国家主权完整

9.梁启超在《变法通议》中说,“吾今为一言以蔽之曰:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举;而一切要其大成,在变官制”。这一言论的实质在于

A.以民主政治取代君主专制 B.改革教育制度培养新式人才

C.解放思想提高国民文化素质 D.废除科举制摒弃儒家伦理观

10.民国初年,王某与其妻甘氏出身优伶,以唱戏为业,被拒绝载人宗谱,故与族人对簿公堂。湖北高等审判厅援引《中华民国临时约法》第五条,“中华民国人民一律平等,无论种族、阶级、宗教之区别”,判决王某可以入谱。族人上诉后大理院维持了原判。这一判例反映出当时

A.宪法权威得到充分尊重 B.宗族各项规定违反法律

C.法制建设形成完整体系 D.社会平等思想得到弘扬

11.朱德在一次会议上说:“(现在)我们的力量扩大了,又有井冈山作为根据地,我们就可以不断地打击敌人,进行革命。”朱德发表这番言论最早可能是在

A.1927年 B.1928年 C.1929年 D.1935年

12.在中国共产党建党100周年之际,渭源县苏维埃纪念馆采用微视频、微党课以及红色故事等模式积极开展红色文化宣传教育(如图2所示)。纪念馆的这些文物

A.全部内容属于实物史料 B.时间归属应为解放战争时期

C.蕴含国共统一战线信息 D.借助现代科技得到了传播

13.1938年10月30日,蒋介石发表《为国军退出武汉告全国国民书》,指出“盖抗战胜负之关键,不在武汉一地之得失,而在保持我继续抗战之持久之力量”,号召全体同胞“宁为玉碎,不为瓦全”,继续贯彻持久抗战方针。这反映了当时国民政府

A.对日持久作战的战略意图 B.放弃了华中地区的抗战

C.力图维护一党专制的局面 D.主张实行全面抗战路线

14.我国政府在1954年宪法草案正式公布之后就开展了宪法的普及教育,包括号召全民参与宪法草案的讨论,利用报纸杂志开展宪法普及教育,成立专门的宪法宣传教育队伍,等等。这些做法意在

A.反映人民群众意愿 B.强化公民意识与法制观念

C.赋予人民政治权利 D.宣传协商民主制的优越性

15.图3所示为改革开放以来我国经济增长周期图。下面对改革开放以来我国经济增长周期解读正确的是

A.第①和②周期计划经济体制建立 B.第③周期城市经济体制开始全面展开

C.第④周期我国加入世界贸易组织 D.第⑤周期我国经济运行趋势总体平衡

16.下列各项史实与结论之间逻辑关系合理的是

选项 史实 结论

A 中共十八大以来,中国实施“一带一路”倡议,发起创办亚洲基础设施投资银行 中国主导了亚太地区的经济合作

B 2017年中国科学技术大学研究团队构建了世界首台超越早期经典计算机的单光子量子计算机 中国科技创新助推全球治理体系变革

C 港珠澳大桥在世界范围内首次使用深插式钢圆筒快速成岛技术 我国跨入科技大国行列

D 2018年第十三届全国人民代表大会通过《中华人民共和国宪法修正案》,把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法 新时代国家发展的根本任务、奋斗目标进一步明确

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 元封五年(前106年),汉武帝设十三部刺史,以六条问事,第一条就是“强宗豪右,田宅喻制,以强凌弱,以众暴寡”,与此同时,汉武帝通过“算缗”“告缗”剥夺豪强地主土地。“算缗”即财产税,又称为“算”,由个人申报,财产一万以上者每万钱征收120钱,不足万钱免征。这本来是针对工商业者的专门税收,但当土地成为私有财产以后,其也被纳入征税范围。因为财产计算由个人申报,地主、手工业主隐瞒不报现象多有。元狩四年(前119年),武帝诏令检举偷税行为,检举内容一经查实,财产没收,并将其家产之半奖励检举人,是为“告缗”。全国将近一半的大地主、大手工业主、大商人因告缗而被没收家产。元狩三年(前120年),御史大夫张汤建议盐铁官营,这一建议于元狩六年(前117年)全面实施,由国家在出产盐铁的郡国设立盐铁官,统一负责盐铁的生产和销售,从而使盐铁收入归于国库,收到了“民不益赋而国用饶”的效果。元狩五年(前118年),武帝统一发行五铢钱,严格形制和重量,规定五铢钱周边和中间方孔的四周隆起,规定钱径、孔径、厚度,使其文重一致。但因为各郡国分散铸币,铸币质量难以统一,为盗铸留下了空隙,盗铸屡禁不止。元鼎四年(前113年),武帝下诏停止郡国铸钱,以前所铸钱币一律熔毁,由上林三官统一铸造,非上林三官钱不得流通,违者严惩。元鼎二年(前115年),桑弘羊“置均输以通货物”,之所以称为均输,桑弘羊解释说“郡置输官以相给运,而便远方之贡,故曰均输”。其具体内容就是在中央大司农之下设立均输令,各郡国设立对应机构和官员,把规定的各地贡赋折合成本地出产最多最便宜的物品,再由均输官把该物品运往需要的地方售出,收益归国家所有。

——摘编自臧知非《汉武帝财政改革与中央集权的强化》

(1)根据材料,概括汉武帝财政改革的措施及突出特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析汉武帝财政改革的历史背景及历史作用。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 开封城位于中国的心脏地带,由道路、河流和运河与各地相连接,这使得肥沃的南方、东南地区的粮食和其他商品可以很容易地被运到京城;开封城的规划比之前更加开放,有人居住的街巷和开设有商铺的街道取代了之前有墙的城坊,甚至出现了繁荣的商业化的郊区。在这个地方,有权势的人、富人、有教养的人、追求时尚的人以及四处谋生的流浪者都混住在一起,成为城市人,在这个地方,金钱、房产和经济上的成功影响了中国人的生活方式。但作为京城,开封还有不足之处,之前中国历史上从来没有哪个王朝敢在开阔的华北平原上选择城市并将其定为都城,因为这样易受北方游牧部落的军事进攻,而且难以防御。

——摘编自[加]卜正民主编《哈佛中国史·儒家统治的时代·宋的转型》

(1)根据材料,概括北宋开封城的主要特点。(6分)

(2)根据材料,指出开封作为都城的不足之处,并结合史实进行说明。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 中国共产党成立后,在革命实践中经过艰辛的探索,特别是1923'年“二七”大罢工的教训使中共认识到,在帝国主义和封建军阀的强大势力压迫下,单靠工人阶级的孤军奋战取得斗争的胜利是不可能的,必须加强与各党派的合作,形成民主革命的统一战线。1923年6月召开的中共三大确立了建立革命统一战线,实现国共合作的策略方针。中国革命的伟大先驱孙中山为推翻清政府的专制统治和消除封建军阀,经历了漫长而艰苦的革命道路探索。但孙中山的历次革命运动大多以失败告终。特别是1922年陈炯明叛变使孙中山认识到依靠一派军阀去打倒另一派军阀是断无成就的,并寻求中国革命的出路,正当此时,俄国十月革命给他以新的希望,孙中山决心同苏俄合作,同中国共产党合作。1924年1月,有共产党人参加的中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,孙中山重新解释了三民主义,确认了联俄、联共、扶助农工的三大政策,第一次国共合作正式实现。

——摘编自许艳民《第一次国共合作的实现及其历史启示》

材料二 1937年,日本帝国主义先后发动卢沟桥事变和八一三事变。面对日本的野蛮侵略,中国共产党高举抗日救国的旗帜,号召全国人民动员起来,实行全面的全民族的抗战,向全国人民呼吁:“全中国人民,政府和军队团结起来,完成民族统一战线的坚固长城。”此时国民党当局也认识到,非抗日无以图存,非合作无以抗日,所以蒋介石在庐山发表谈话,宣布对日抗战。在此形势下,1937年9月国民党中央通讯社公布了《中共中央为公布国共合作宣言》,标志着第二次国共合作正式实现。

——摘编自盛平瀚《第二次国共合作在抗日战争中的历史作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括第一次国共合作实现的原因。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与第一次国共合作相比,第二次国共合作的不同,并分析第二次国共合作在抗日战争中的历史作用。(10分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 在新中国成立特别是改革开放以来的长期探索和实践基础上,经过十八大以来在理论和实践上的创新突破,我们党成功推进和拓展了中国式现代化。中国式现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

——摘编自习近平《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》

根据材料并结合新中国成立以来的史实,围绕“中国式的现代化”,自拟论题并加以阐述。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰。)

同课章节目录