第2章 对环境的察觉 单元测试(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 对环境的察觉 单元测试(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 655.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-27 10:55:22 | ||

图片预览

文档简介

第二章对环境的察觉

综合考试

注意事项:

1、填写答题卡的内容用2B铅笔填写

2、提前 xx 分钟收取答题卡

第Ⅰ卷 客观题

第Ⅰ卷的注释

阅卷人 一、填空题

得分

1.光在同一种均匀物质中是沿 传播的。 现象、 现象、 现象说明光在均匀物质中是沿直线传播的。

2.近视患者需佩戴由凹透镜制成的眼镜,是由于凹透镜对光有 (选填“会聚”或“发散”)作用。

3.人生活在不断变化的环境中,能灵敏地感知环境变化。请想象你是下面这个情景中的主角,阅读并回答问题。

星期天,小丽在家做饭的时候,接听了一个电话。正接着电话时,她闻到了一股逐渐浓重的焦味,连忙跑进厨房,关了天然气。打开锅盖的时候,感到手被热气烫了一下。看锅里的饭已经变成了黄褐色,尝了一小口,好苦啊!

(1)在这个生活情景中,小丽有哪些感觉?

(2)这些感觉分别来自身体的哪个部位?

(3)小丽尝了一小口感觉很苦,很大程度上取决于 。

(4)这些感觉对于小丽处理这件事有什么作用?

4.下列物体中:①太阳②月亮③通电的电灯④萤火虫⑤钻石⑥烛光,其中属于光源的有 。(填序号)阳光下盛开着鲜红的月季花,带蓝色眼镜的你看月季花,月季花呈 色。

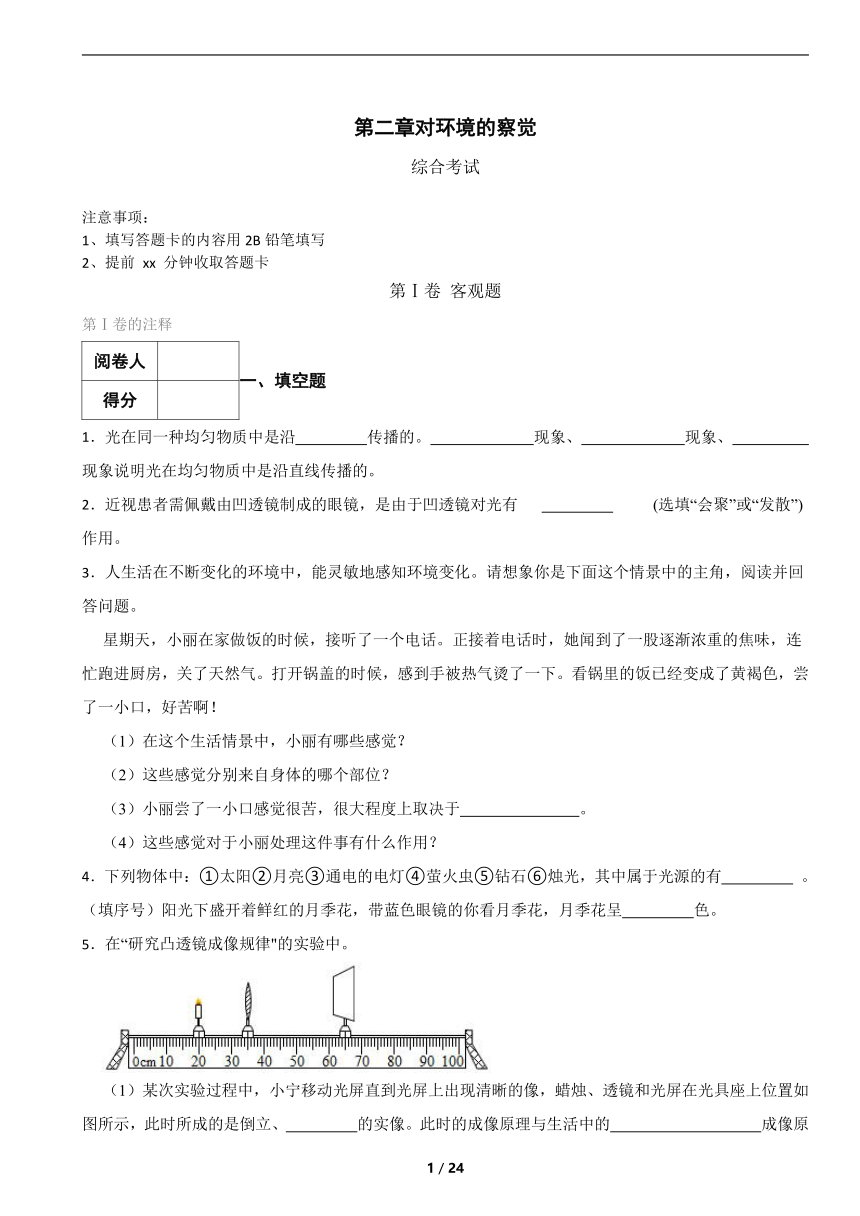

5.在“研究凸透镜成像规律"的实验中。

(1)某次实验过程中,小宁移动光屏直到光屏上出现清晰的像,蜡烛、透镜和光屏在光具座上位置如图所示,此时所成的是倒立、 的实像。此时的成像原理与生活中的 成像原理相同。

(2)保持整个装置不动,随着蜡烛不断燃烧,光屏上烛焰的像将不断向 移动。

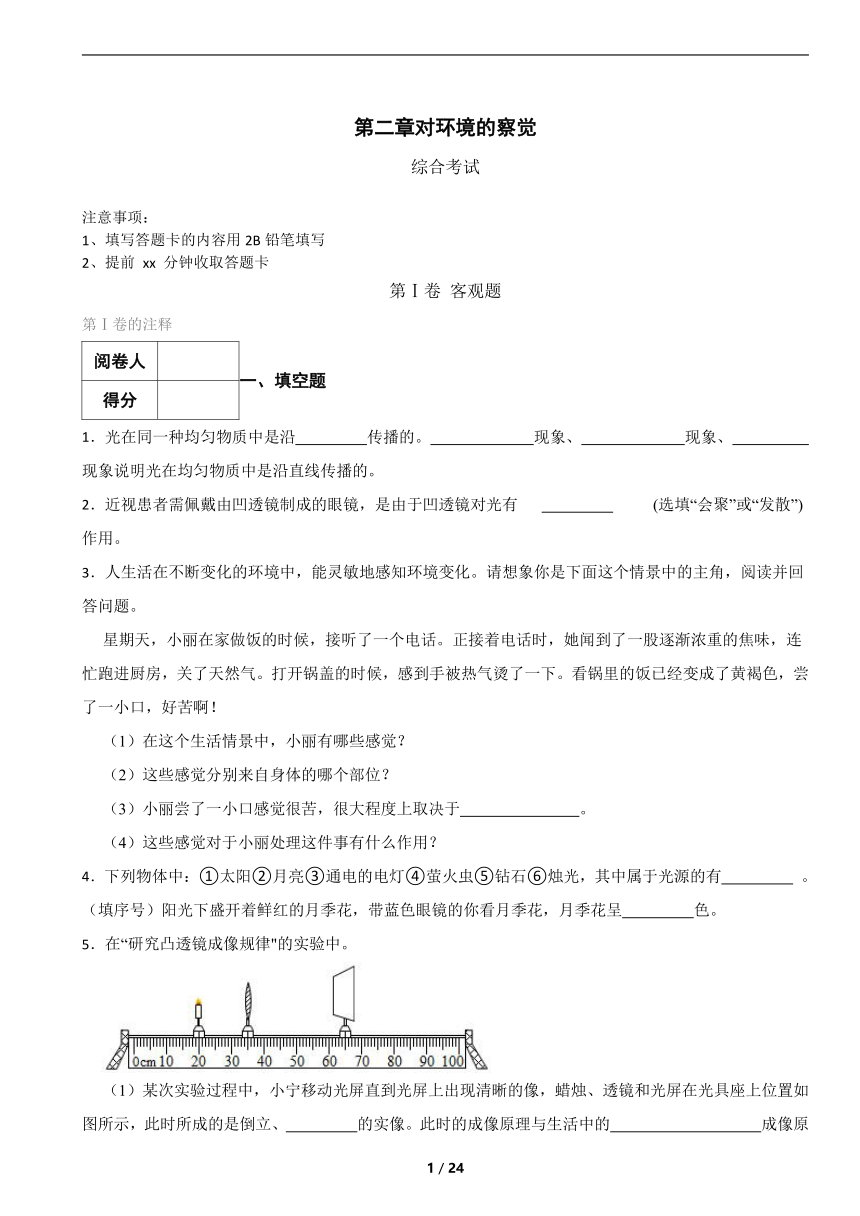

6.小明想利用一块平面镜使射向井口的太阳光竖直射入井中,如图所示,图中的数字符号表示的是确定平面镜位置时作图的先后次序,其中作图过程正确的是 ,若太阳光与水平地面成30°角,那么平面镜与水平面成 角。

7.运用声呐系统可以探测海洋深度。在与海平面垂直的方向上,声呐向海底发射超声波。如果经6秒接收到来自大海底的回波信号,则该处的海深为 千米(海水中声速是1500米/秒)。但是,超声波声呐却不能用于太空测距(比如地球与月球的距离)。这是因为 。

8.如图所示,一平面镜放在圆筒的中心处,平面镜正对筒壁上一点光源S,点光源发出一细光束垂直射向平面镜。平面镜从图示位置开始绕圆筒中心轴O匀速转动,在转动30°角时,点光源在镜中所成的像转过的角度θ1= ,照射到筒壁上的反射光斑转过的角度θ2= .

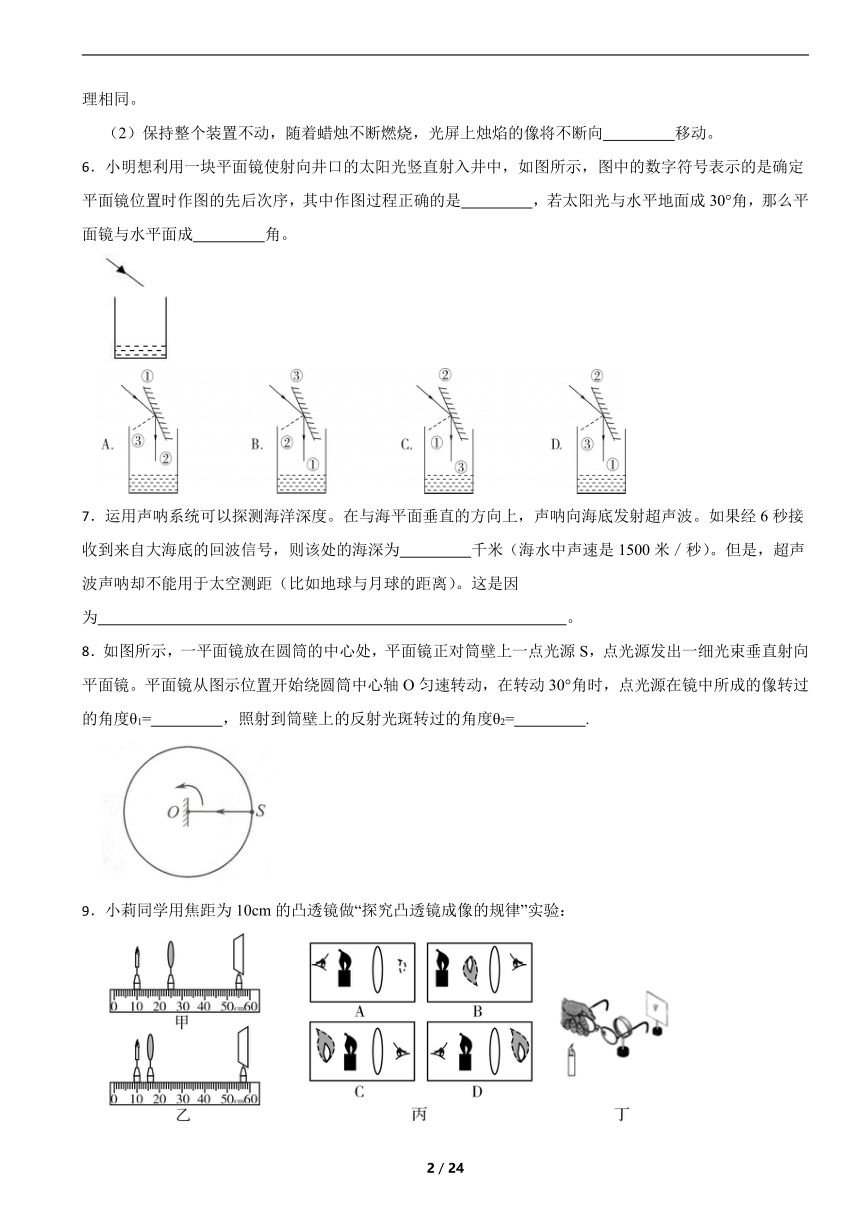

9.小莉同学用焦距为10cm的凸透镜做“探究凸透镜成像的规律”实验:

(1)实验过程中,当蜡烛与凸透镜的距离如图甲所示时,在光屏上可得到一个清晰的倒立、 的实像。

(2)如图乙所示,保持蜡烛位置不变,移动凸透镜至16cm刻度线处,人眼观察到烛焰成像的情形是如图丙中的 (填序号)。

(3)实验完成之后,小莉把远视眼镜放在蜡烛与凸透镜之间,如图丁所示,光屏上原来清晰的像变得模糊了。若想在光屏上重新得到清晰的像,在不改变蜡烛和凸透镜位置的情况下,应将光屏 (选填“靠近”或“远离”)凸透镜。

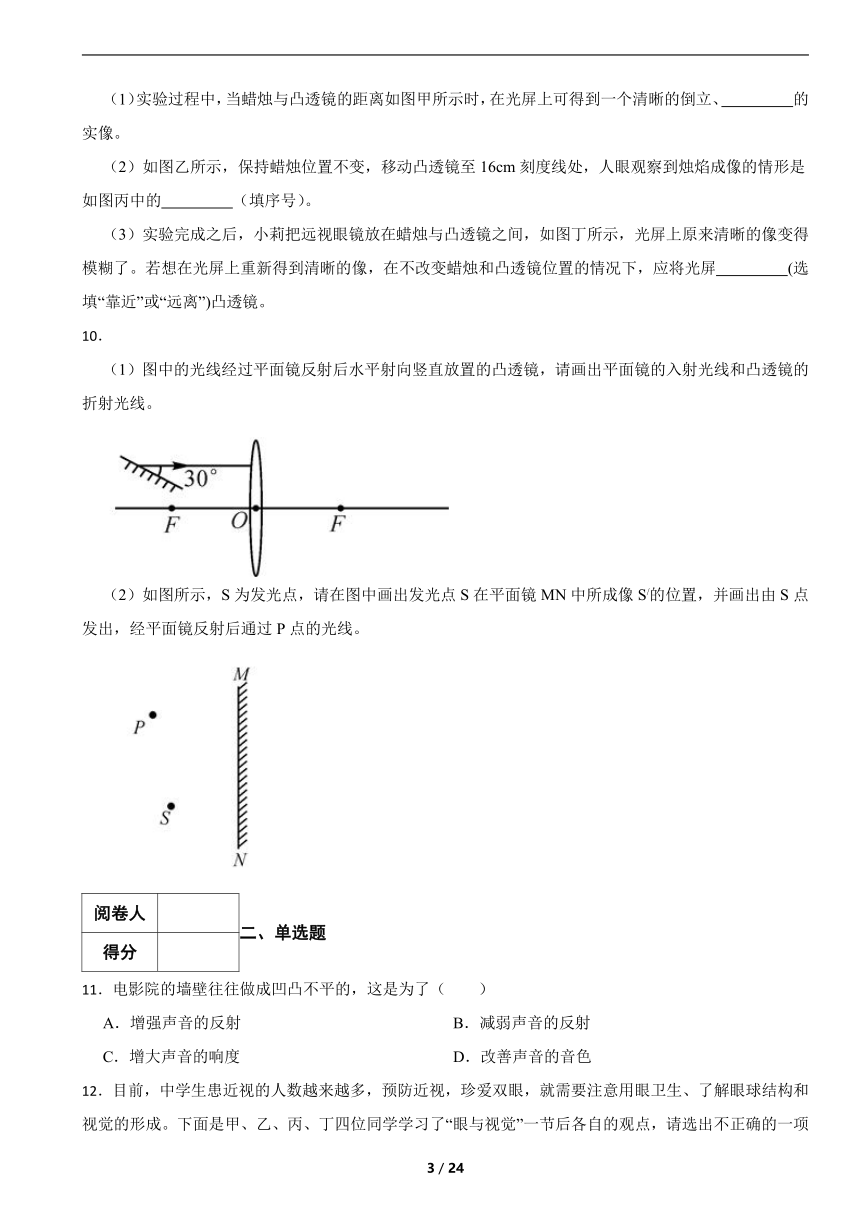

10.

(1)图中的光线经过平面镜反射后水平射向竖直放置的凸透镜,请画出平面镜的入射光线和凸透镜的折射光线。

(2)如图所示,S为发光点,请在图中画出发光点S在平面镜MN中所成像S/的位置,并画出由S点发出,经平面镜反射后通过P点的光线。

阅卷人 二、单选题

得分

11.电影院的墙壁往往做成凹凸不平的,这是为了( )

A.增强声音的反射 B.减弱声音的反射

C.增大声音的响度 D.改善声音的音色

12.目前,中学生患近视的人数越来越多,预防近视,珍爱双眼,就需要注意用眼卫生、了解眼球结构和视觉的形成。下面是甲、乙、丙、丁四位同学学习了“眼与视觉”一节后各自的观点,请选出不正确的一项 ( )

A.甲同学认为脉络膜颜色较浅,能调节瞳孔的大小

B.乙同学认为睫状体内含有较多平滑肌,能调节晶状体的屈光度

C.丙同学认为巩膜白色、坚韧,能支持、保护眼球

D.丁同学认为视网膜上有感光细胞,能形成物像

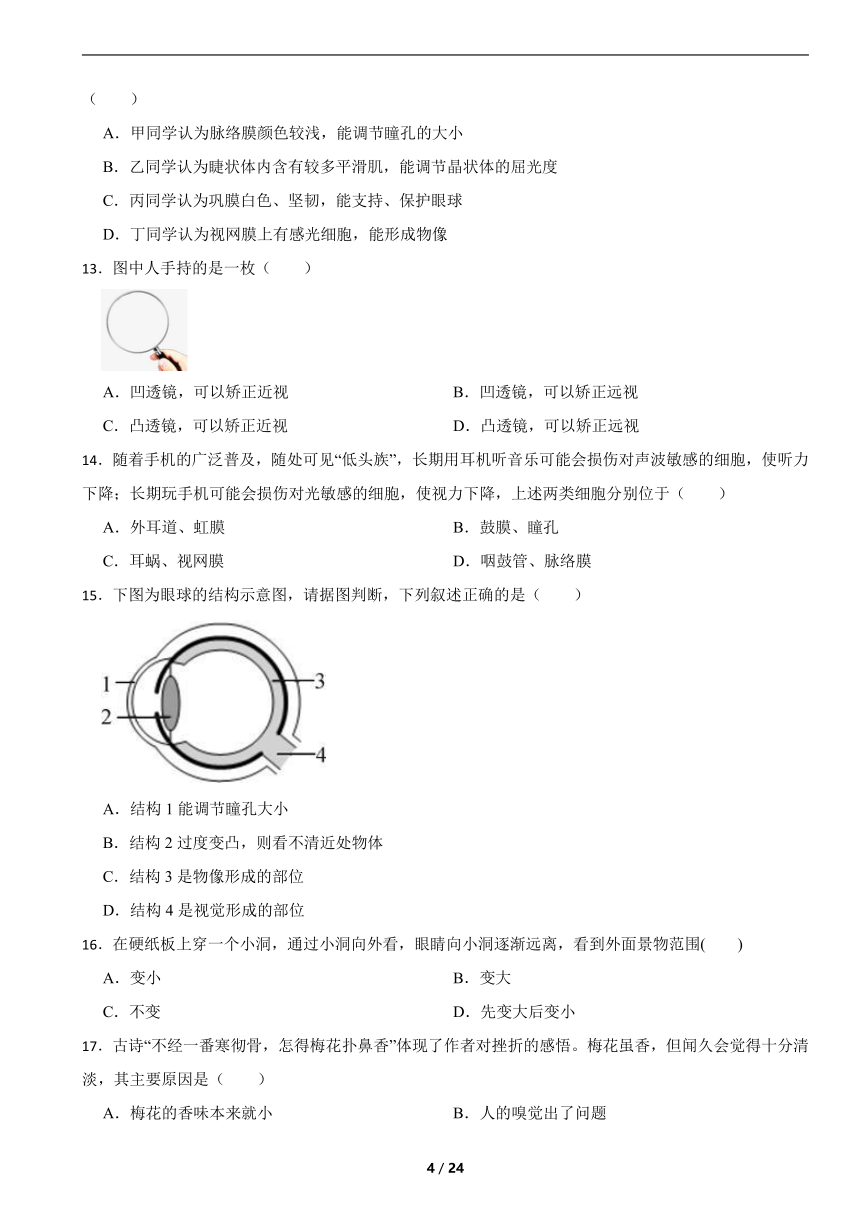

13.图中人手持的是一枚( )

A.凹透镜,可以矫正近视 B.凹透镜,可以矫正远视

C.凸透镜,可以矫正近视 D.凸透镜,可以矫正远视

14.随着手机的广泛普及,随处可见“低头族”,长期用耳机听音乐可能会损伤对声波敏感的细胞,使听力下降;长期玩手机可能会损伤对光敏感的细胞,使视力下降,上述两类细胞分别位于( )

A.外耳道、虹膜 B.鼓膜、瞳孔

C.耳蜗、视网膜 D.咽鼓管、脉络膜

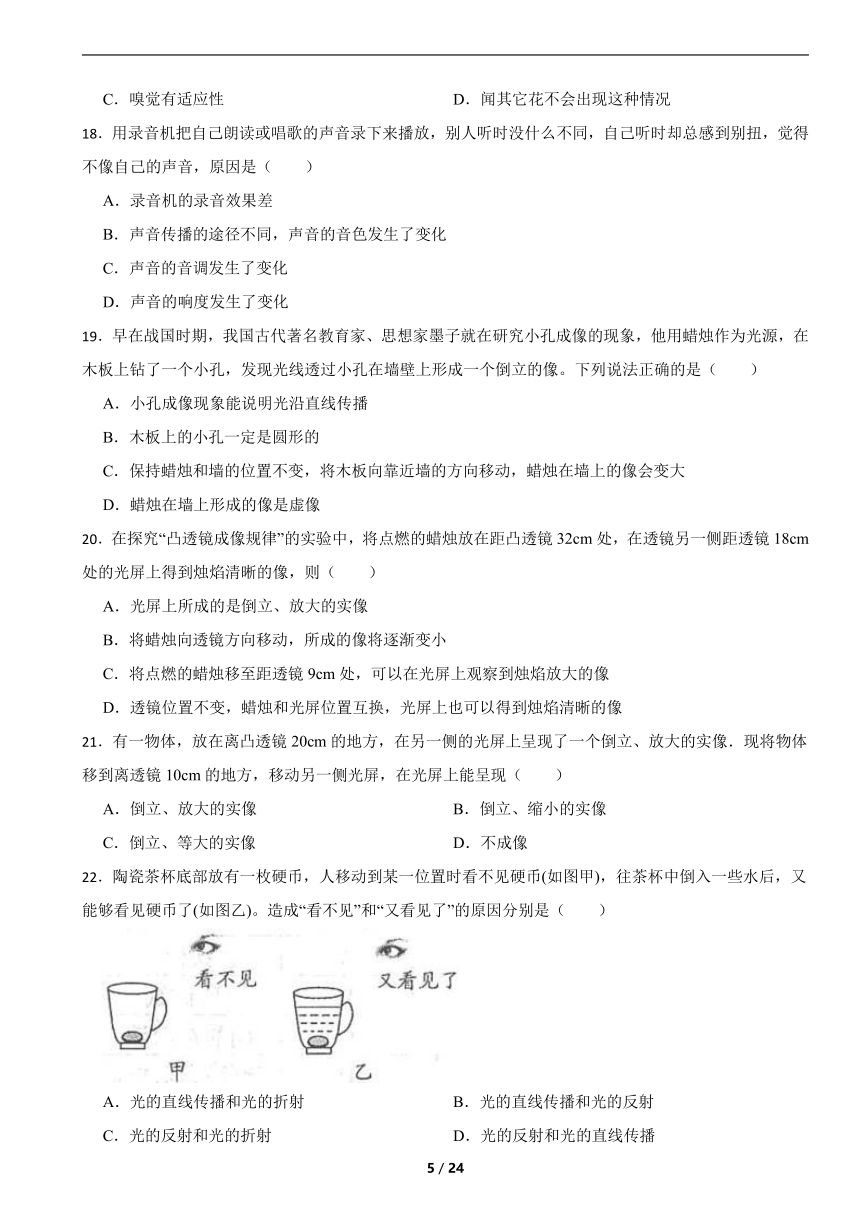

15.下图为眼球的结构示意图,请据图判断,下列叙述正确的是( )

A.结构1能调节瞳孔大小

B.结构2过度变凸,则看不清近处物体

C.结构3是物像形成的部位

D.结构4是视觉形成的部位

16.在硬纸板上穿一个小洞,通过小洞向外看,眼睛向小洞逐渐远离,看到外面景物范围( )

A.变小 B.变大

C.不变 D.先变大后变小

17.古诗“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香”体现了作者对挫折的感悟。梅花虽香,但闻久会觉得十分清淡,其主要原因是( )

A.梅花的香味本来就小 B.人的嗅觉出了问题

C.嗅觉有适应性 D.闻其它花不会出现这种情况

18.用录音机把自己朗读或唱歌的声音录下来播放,别人听时没什么不同,自己听时却总感到别扭,觉得不像自己的声音,原因是( )

A.录音机的录音效果差

B.声音传播的途径不同,声音的音色发生了变化

C.声音的音调发生了变化

D.声音的响度发生了变化

19.早在战国时期,我国古代著名教育家、思想家墨子就在研究小孔成像的现象,他用蜡烛作为光源,在木板上钻了一个小孔,发现光线透过小孔在墙壁上形成一个倒立的像。下列说法正确的是( )

A.小孔成像现象能说明光沿直线传播

B.木板上的小孔一定是圆形的

C.保持蜡烛和墙的位置不变,将木板向靠近墙的方向移动,蜡烛在墙上的像会变大

D.蜡烛在墙上形成的像是虚像

20.在探究“凸透镜成像规律”的实验中,将点燃的蜡烛放在距凸透镜32cm处,在透镜另一侧距透镜18cm处的光屏上得到烛焰清晰的像,则( )

A.光屏上所成的是倒立、放大的实像

B.将蜡烛向透镜方向移动,所成的像将逐渐变小

C.将点燃的蜡烛移至距透镜9cm处,可以在光屏上观察到烛焰放大的像

D.透镜位置不变,蜡烛和光屏位置互换,光屏上也可以得到烛焰清晰的像

21.有一物体,放在离凸透镜20cm的地方,在另一侧的光屏上呈现了一个倒立、放大的实像.现将物体移到离透镜10cm的地方,移动另一侧光屏,在光屏上能呈现( )

A.倒立、放大的实像 B.倒立、缩小的实像

C.倒立、等大的实像 D.不成像

22.陶瓷茶杯底部放有一枚硬币,人移动到某一位置时看不见硬币(如图甲),往茶杯中倒入一些水后,又能够看见硬币了(如图乙)。造成“看不见”和“又看见了”的原因分别是( )

A.光的直线传播和光的折射 B.光的直线传播和光的反射

C.光的反射和光的折射 D.光的反射和光的直线传播

23.如图所示,在光具座上自左向右依次竖直放置一个凸透镜、凹透镜和平面镜,两个透镜的主光轴重合,凸透镜的焦距为f,此时两个透镜之间的距离为L。在凸透镜的左侧有一水平平行光束通过两个透镜后入射到平面镜上,经平面镜反射后,反射光恰能沿原来的光路返回,据此可判断凹透镜的焦距为( )

A.f B.L C.f+L D.f-L

24.把两块厚度不计且足够大的平面镜OM、ON垂直粘合在一起,并竖立在地面上,俯视图如图所示。当小科站立在某个位置时,他通过平面镜所成像的个数为m,看到自己完整像的个数为n。下列对小科在不同位置时,m、n值的分析,不符合实际的是( )

A.在a点或e点时,m=1,n=0 B.在b点或d点时,m=1,=n=1

C.在c点时,m=2,n=2 D.在f点时,m=0,n=0

25.如图所示,平面镜OM与ON垂直放置,在它们的角平分线上P点处,放有一个球形发光物体,左半部分为浅色,右半部分为深色,在P点左侧较远的地方放有一架照相机,不考虑照相机本身在镜中的成像情况,则拍出照片的示意图正确的是( )

A. B. C. D.

第Ⅱ卷 主观题

第Ⅱ卷的注释

阅卷人 三、解答题

得分

26.夏天夜晚,常会看到灯蛾扑火现象。灯蛾围着烛焰等光源一圈又一圈飞行,圈子越来越小,直至遇到火焰。远古时期就有灯蛾,那时灯蛾在夜间飞行是依靠星光来辨别方向的,遥远的星光到达地球时近似于平行光线。科学家对“灯蛾为什么会扑火”这一问题的解释,用如图加以表达。

(1)夜晚的星空,人们观察到许多闪烁的星星,它们大多数与太阳一样,都是哪一类天体? 。

(2)请运用图中信息,结合相关知识,对“灯蛾扑火”现象作出解释: 。

(3)有些农业害虫具有与灯蛾相似的习性。农业上采用“灯光诱杀法”来杀灭这些害虫。与农药除虫相比较,灯光诱杀法有何优点? 。

27.如图所示,在水池里有一个点光源S,SP是它发出的一条光线,在SP的传播方向上有一块平面镜,QM是SP经此平面镜反射后的反射光线.请你画出平面镜的准确位置和光线QM进入空气后的大致传播方向

28.

(1)在左图中画出物体AB在平面镜中的像。

(2)完成右透镜光路图。

29.潜水员在水中A点,看到岸边物体B的像B',请在图中画出B'的大致位置,并画出光路图。

30.请阅读下列文字,并回答问题:

虽然是金秋十月,天气还是那么热。小明走到自家的橘园门口时,便已闻到一股浓郁的橘香味,他不禁在心里赞叹:“真香呀!”在橘园里,他似乎看到了镶嵌在绿叶中的一颗颗黄色的“珍珠”,不禁心中一动,便顺手摘了一个尝起味道来,“又酸又甜又凉”,味道真不错......

(1)小明运用了哪些感觉器官? 。

(2)小明闻到橘香味形成嗅觉的部位是 。

(3)当小明在橘园里待了一会儿,品尝了橘子的味道以后,似乎再也感觉不到起初的那种浓郁的香味了,这是为什么? 。

阅卷人 四、实验探究题

得分

31.利用一根钢尺,研究声音的音调和频率的关系:

(1)实验的步骤:

(2)实验的现象:

(3)实验的结论:

32.实验一:如图1所示,拿一个凸透镜正对着太阳.光,再把一张纸放在它的另一侧来回移动,直到纸上得到最小、最亮的光斑。用直尺测量出光斑到凸透镜的距离。

实验二:拿一个凹透镜正对着太阳光,再把一张纸.放在它的另一侧来回移动,仿照上图1做实验。根据上述实验完成以下题目。

(1)实验一中最小最亮的光斑是凸透镜的 ;一个凸透镜有 个焦点,它们位于凸透镜的两侧。用直尺量得的距离叫 ;这个实验说明了凸透镜对光有 作用。如图2是微型手电筒所用的小灯泡,小灯泡前端的A部分相当于 ,从A处射出的光为 (填“发散”“平行”或“会聚”)光线,这种小灯泡的灯丝位于A的 处。

(2)实验二中纸上 (填“能”或“不能”)得到最小、最亮的光斑,这个现象说明了凹透镜对光有 作用。

33.为探究声音的反射与吸收特点,小明同学进行实验研究。

(1)在玻璃圆筒内垫上一层棉花,棉花上放一块机械表,耳朵靠近玻璃圆筒口正上方10cm处,能清晰地听见表声,表声是通过 传播的。

(2)当耳朵水平移动离开玻璃圆筒口一段距离后,如图(甲)所示位置,恰好听不见表声。

在玻璃圆筒口正上方10cm处安放一块平面镜,调整平面镜的角度直到眼睛能从镜面里看到表,如图(乙)所示,则∠AOB是该光路的 (入射角/反射角)。此时耳朵又能清晰地听见表声了,说明声音能像光一样反射。

(3)用海绵板代替平面镜,听见的声音明显减弱,说明海绵板吸收声音的能力 (强/弱)于玻璃板。

34.在进行“光的反射定律”的探究实验中,小科设计了如图甲所示的实验,平面镜M平放在水平桌面上,E、F是粘在一起的两块硬纸板,F可绕垂直于镜面的接缝ON转动。

(1)如图甲,当E、F在同平面上,小科让入射光线AO沿纸板E射向镜面,在纸板F上可看到反射光线OB,经过测量发现,∠BON=45°、∠AON=45°,根据这一组数据小科得出“在光的反射中,反射角等于入射角”的结论,你是否赞成并说出理由: 。

(2)小科利用装置甲探究在光的反射中,反射光线、入射光线和法线是否在同一平面内。在实验过程中,当E、F在同平面上,让入射光线AO沿纸板E射向镜面,在纸板F上看到反射光线OB之后,他的下一步操作是 。

(3)为了让学生直观感受“三线共面”,老师进行了如图乙装置的演示:先用加湿器使装置台上方充满雾气,将平面镜放在能转动的水平圆台上,打开固定在柱上的红色激光笔,使红色激光垂直射向平面镜上的O点,模拟法线;再打开固定在柱上的绿色激光笔,使绿色激光射向点,显示出入射光线和反射光线:最后老师水平方向缓慢转动圆台。水平转动圆台的目的是 。

35.如图是研究光的折射规律的实验原理图;下表中记录了不同的入射角和对应的折射角的实验测量数据。

(1)请你结合图,以光从空气进入到玻璃中的情况为例,分析实验数据(光从空气进入其它透明介质中也可得到具有相同规律的实验数据),对光从空气进入其它透明介质中的折射规律加以总结(补充完整)

入射角i 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°

折射角γ 6.7° 13.3° 19.6° 25.2° 30.7° 35.1° 38.6° 40.6°

a.折射光线跟入射光线和法线在同一平面内,并且分别位于法线两侧;

b. 。

(2)请定量比较实验数据.把你新的发现写在下面: 。

答案解析部分

1.【答案】直线;小孔成像;日食月食;影子形成

【解析】【分析】光在同种均匀介质中是沿直线传播。生活中许多的现象说明光是沿直线传播。

【解答】光在同种均匀介质中是沿直线传播的。生活中由于光沿直线传播造成的现象有:影子的形成、小孔成像、日食、月食等等。

故答案为:直线;小孔成像;日食月食;影子形成

2.【答案】发散

【解析】【分析】近视眼的成因是晶状体太厚,折光能力太强,或者眼球在前后方向上太长,因此来自远处一点的光会聚在视网膜前,到达视网膜时已经不是一点而是一个模糊的光斑了。

【解答】根据近视眼的成因,利用凹透镜对光线发散的特点,在眼睛前面放一个凹透镜,就能使来自远处物体的光会聚在视网膜上。

故答案为:发散

3.【答案】(1)听觉、嗅觉、触觉、视觉、味觉

(2)耳、鼻、皮肤、眼、舌

(3)嗅觉和味觉

(4)这些 感觉功能使小丽能全面、准确、迅速地感知事件的发生,及时作出判断和反应

【解析】【分析】本题主要考查人体感觉以及感觉器官相关知识。

【解答】(1)在这个生活情景中,小丽有听觉、嗅觉、触觉、视觉、味觉。

(2)这些感觉分别来自身体的耳、鼻、皮肤、眼、舌。

(3)小丽尝了一小口感觉很苦,很大程度上取决于嗅觉和味觉

(4)这些感觉功能使小丽能全面、准确、迅速地感知事件的发生,及时作出判断和反应。

故答案为:(1)听觉、嗅觉、触觉、视觉、味觉(2)耳、鼻、皮肤、眼、舌(3)嗅觉和味觉 (4)这些感觉功能使小丽能全面、准确、迅速地感知事件的发生,及时作出判断和反应

4.【答案】①③④;黑

【解析】【分析】光源指能自行发光的物体;不透明物体的颜色由反射的色光颜色决定。

【解答】太阳,电灯和萤火虫均能自行发光;蓝色眼镜只能透过蓝光,故红色月季花吸收蓝光,显黑色。

5.【答案】(1)放大;投影仪(幻灯机)

(2)上

【解析】【分析】(1)当凸透镜成实像时,如果像距大于物距,那么成放大的实像;如果像距小于物距,那么成缩小的实像,据此确定成像的应用。

(2)根据凸透镜成像的“倒立性”分析。

【解答】(1)根据图片可知,此时像距大于物距,则成的是倒立放大的实像,成像原理与生活中的投影机(幻灯机)相同。

(2)保持整个装置不动,随着蜡烛不断燃烧,相当于火焰向下移动,根据“倒立性”可知,此时光屏上像的移动方向与其相反,即向上运动。

6.【答案】B;60°

【解析】【分析】

(1)先过入射点作出反射光线,然后作入射光线和反射光线的角平分线,即法线,根据法线和镜面之间的关系确定平面镜的位置。

(2)根据角之间的关系求出镜面与水平面的夹角。

【解答】

(1)根据题意可知,使用平面镜是为了让太阳光竖直射入井中,即反射光线是竖直向下的,所以,作图过程中的第一个步骤应该是过入射点作竖直向下的反射光线;因为反射角等于入射角,法线正好是入射光线和反射光线夹角的平分线,所以第二步作出入射光线和反射光线夹角的平分线即为法线;

由于法线垂直于镜面,所以第三步作出法线的垂线即为平面镜的位置,如下图所示:

;

故B正确,ACD错误;

故选B;

(2)因入射光线与水平面成30°,而反射光线是竖直向下的,所以入射光线与反射光线的夹角为30°+90°=120°,则反射角为60°,因法线可将入射光线与反射光线的夹角平分,可确定其位置,然后作法线的垂直线就可确定平面镜的位置了,如图所示,平面镜与入射光线的夹角为90°-60°=30°,所以镜面与水平面的夹角为30°+30°=60°,镜面与水平面成60°的角。

故答案为:B;60°。

7.【答案】4.5;声波传播需要介质,而太空中接近真空状态,超声波无法传播

【解析】【分析】本题考查了回声测距离的应用及速度公式的计算,弄清声波从海面传到海底的时间与声音传播的条件是解题的关键;(1)先算出超声波从海面传到海底的时间,再根据速度公式就可求出海水的深度;(2)真空不能传声,根据声音传播的条件就可解答此题。

【解答】(1)根据回声定位的原理,科学家发明了声呐,超声波的频率高于2000Hz,超声波从海面传到海底的时间为,那么海水的深度为s=vt=3s×1500m/s=4500m;

(2)超声波需要在介质中传播,真空中没有介质不能传声,因此不能用超声波声呐测太空的距离。

故答案为:4.5;声波传播需要介质,而太空中接近真空状态,超声波无法传播。

8.【答案】60°;60°

【解析】【分析】根据题干的提示和反射定律画出平面镜旋转前后的反射光路图,以及所成的虚像的图。

【解答】如右图所示,平面镜旋转30°,相当于入射角增大30°,因为原先入射角为0°,(如左图)

则入射角和反射角的夹角为60°,照射到筒壁上的反射光斑转过的角度θ2即为60°(如右图)

由左右两图的“虚像”的位置可知:点光源在镜中所成的像转过的角度θ1为60°。

9.【答案】(1)放大

(2)C

(3)靠近

【解析】【分析】(1)当凸透镜成实像时,如果像距大于物距,那么成放大的实像;如果像距小于物距,那么成缩小的实像。

(2)根据(1)中的情形确定凸透镜的焦距范围,再将物距与焦距进行比较,从而确定成像的特点即可。

(3)根据远视眼镜对光线的作用确定像距的变化即可。

【解答】(1)根据甲图可知,此时物距为u=25cm-10cm=15cm,像距v=55cm-25cm=30cm,即像距大于物距,那么成倒立放大的实像。

(2)当f2f,此时成倒立放大的实像,那么得到:f<15cm<2f时,60cm>2f,解得:7.5cm(3)远视眼镜为凸透镜,对光线有会聚作用,则放入远视眼镜后,光线比原来会聚,则像距减小,因此应该将光屏靠近凸透镜。

10.【答案】(1)

(2)

【解析】【分析】(1)根据光的反射定律和凸透镜的特殊光线分析作答。

(2)物体在平面镜中所成的像是所有反射光线反向延长线的交点,即所有的反射光线都经过像点。既然这条反射光线还经过P点,那么可将P点与像点相连,与镜面的交点就是入射点,进而确定反射和入射光线即可。

【解答】(1)①通过平面镜上的入射点作垂直镜面的法线,再根据“反射角等于入射角”在法线左侧画出入射光线的位置;

②反射光线与凸透镜的主轴平行,经过凸透镜后,折射光线经过另一侧的焦点,如下图所示:

(2)①通过发光点S作镜面的垂线,然后在这条直线上镜面右侧,根据“物像等距”的规律找到对应的像点S';

②连接PS',与镜面的交点O就是入射点;

③连接SO为入射光线,而OP为反射光线,如下图所示:

11.【答案】B

【解析】【解答】电影院的墙壁做成凸凹不平,声音在反射时能量会相互抵消(声音被吸收),减弱声波的反射,也可以说是防止声音的反射干扰;故选B。

【分析】由于电影院的面积比较大,声音传出后遇到墙壁再反射回来的时候,用的时间较长,回声和原声间隔的时间较长的话,人耳就可以把它们区分开,这样观众就可以听到两个声音,影响听众的收听效果;做成凹凸不平可以减弱声音的反射,避免回声的产生。

12.【答案】A

【解析】【分析】人的眼球包括眼球壁和内容物。眼球壁包括内膜(视网膜)、中膜(虹膜、睫状体、脉络膜)、外膜(角膜和巩膜)三部分;内容物包括4晶状体,玻璃体。

【解答】A.脉络膜里有血管和黑色素,营养眼球并起暗箱的作用。虹膜能够调节瞳孔的大小,里面有色素,东方人的“黑眼球”和西方人的“蓝眼睛”就是它的颜色。故A错误。

B.睫状体能够调节晶状体的曲度,使人看远近不同的物体,相当于照相机上的镜头。故B正确。

C.巩膜白色、坚韧,保护眼球。故C正确。

D.视网膜上有感光细胞,可以接受物像的刺激并产生神经冲动,能形成物像。故D正确。

故选A。

13.【答案】D

【解析】【分析】(1)近视的原因主要是眼球的前后径过长或晶状体曲度过大,来自远处物体的光聚焦在视网膜前,使物像模糊不清。我们可以借助相应的凹透镜,使来自远处物体的光聚焦在视网膜上。(2)远视的原因主要是眼球的前后径过短或晶状体曲度过小,使来自近处物体的光聚焦在视网膜的后面。矫正远视,可配戴相应的凸透镜,使来自近处物体的光能偏折而聚焦在视网膜上。

【解答】从题图可知,图中人手持的是一枚放大镜(凸透镜)。凸透镜可以矫正远视。D选项符合题意。

故答案为D.

14.【答案】C

【解析】【分析】回答此题的关键是明确视网膜上有感光细胞,耳蜗内有对声音敏感的细胞。(1)耳分为外耳、中耳、内耳三部分,外耳包括耳廓和外耳道,中耳由鼓膜、鼓室和听小骨组成,内耳包括半规管、前庭和耳蜗;(2)视网膜上有感光细胞,可以接受物像的刺激并产生神经冲动。

【解答】当外界声波经过外耳道传导鼓膜时,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给大脑的一定区域(听觉中枢),这样就产生了听觉;因此感受声波刺激敏感的细胞位于内耳的耳蜗内。长期玩手机可能会损伤对光敏感的细胞,使视力下降,感光细胞位于视网膜内。

故选:C

15.【答案】C

【解析】【分析】根据眼球的结构及各部分的功能解题,据图可知,1是角膜、2是晶状体、3是视网膜、4是视神经。

【解答】解:A、能调节瞳孔大小的结构是虹膜,而不是角膜,故A错误;

B、晶状体的凸度过大或眼球的前后径过长是导致近视的原因,故B错误;

C、结构3视网膜是物像形成的部位,故C正确;

D、结构4视神经,能将视网膜上形成的图像信息传到大脑皮质的视觉中枢,形成视觉,故D错误;

故答案为:C。

16.【答案】A

【解析】【分析】根据光沿直线传播原理,将眼看作一个点,通过做光路图来判断所看到景物范围的大小变化。

【解答】解:由于光沿直线传播,当眼镜向小洞远离时,从A点远离到B点时,所看外面景物范围的大小变化如图:

因此,看到外面的景物范围逐渐变小,只有A选项符合题意。

故答案为:A

17.【答案】C

【解析】【分析】(1)“时间长了,腥臭味闻不出来了。”这是由于大脑嗅觉中枢适应的缘故。

(2)孩子的嗅觉往往要比他们的父母灵敏得多。随着年龄的增长,他们的嗅觉也会逐渐减弱。

(3)不同动物的嗅觉敏感程度差异很大;动物对不同气味的敏感程度也不同。

【解答】 梅花虽香,但闻久会觉得十分清淡,其主要原因是大脑嗅觉中枢适应了梅花香味的缘故,所以C正确。

故答案为:C

18.【答案】B

【解析】【分析】根据声音传播和声音特性的知识分析判断。

【解答】当录音机播放录制的声音时,声音通过空气传入耳朵,且由于发声体不同,因此声音的音色不同。我们自己听到自己的声音时,声音通过头部骨骼传导,即传播路径不同,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

19.【答案】A

【解析】【分析】根据小孔成像的成因和特点判断。

【解答】A.小孔成像现象能说明光沿直线传播,故A正确;

B.小孔的形状对成像没有影戏,因此木板上的小孔不一定是圆形的,故B错误;

C.小孔成像的大小取决于像距和物距的比值,比值越大,像越大。保持蜡烛和墙的位置不变,将木板向靠近墙的方向移动,物距不变而像距减小,那么比值减小,蜡烛在墙上的像会变小,故C错误;

D.蜡烛在墙上形成的像是实像,故D错误。

故选A。

20.【答案】D

【解析】【分析】(1)当凸透镜成实像时,如果像距大于物距,那么成放大的实像;如果像距小于物距,那么成缩小的实像。

(2)根据“物近像远大,物远像近小”的规律判断;

(3)将物距和焦距进行比较,从而确定成像的特点;

(4)根据光路的可逆性判断。

【解答】A.根据题意可知,此时物距u=32cm,像距v=18cm,则像距小于物距,那么在光屏上成倒立缩小的实像,故A错误;

B.将蜡烛向透镜方向移动,此时物距减小,根据“物近像远大”可知,此时像距增大,像也变大,故B错误;

C.当物体在二倍焦距以外时,成倒立缩小的实像,即32cm>2f;此时像成在一倍焦距和二倍焦距之间,即f<18cm<2f,解得:9cmD.根据光路的可逆性可知,将物距和像距交换位置后,光屏上仍然成倒立的实像,只是像的大小不同,故D正确。

故选D。

21.【答案】D

【解析】【解答】解:(1)当物距为20cm时,在凸透镜另一侧光屏上能得到一个倒立放大的实像,所以2f>20cm>f,即20cm>f>10cm.

(2)当物体移到离透镜10cm处时,u<f,能看到一个正立、放大的虚像,但光屏上不能成像.

故选D.

【分析】凸透镜成像的三种情况:

U>2f,成倒立、缩小的实像.

2f>U>f,成倒立、放大的实像.

U<f,成正立、放大的虚像.

首先根据物距和焦距的关系解不等式,求出焦距.然后根据物距和焦距的关系判断凸透镜的成像情况.

22.【答案】A

【解析】【分析】根据光的直线传播和光的折射的知识分析判断,

【解答】如下图所示:

甲图中,看不到硬币是因为硬币发出的光线沿直线传播,被杯子的外壁挡住了,所以看不到;

如下图所示:

在茶杯内倒入一些水后,从硬币发出的光线到达水面后会发射折射,改变传播方向,进入人的眼睛,因此能够看到。

故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

23.【答案】D

【解析】【分析】(1)与主光轴平行的光线经过凸透镜后,折射光线经过另一侧的焦点;

(2)射向凹透镜另一侧虚焦点的光线经过凸透镜后,折射光线与主光轴平行;

(3)光线在平面镜上发生反射,反射角等于入射角。

【解答】根据光的反射定律可知,如果反射光线与入射光线重合,那么射到平面镜上的光线肯定是与镜面垂直的;结合凸、凹透镜的特殊光线,作图如下:

那么凹透镜的焦距为:f-L。

故选D。

24.【答案】C

【解析】【分析】根据平面镜成像的特点分析判断。

【解答】 A.由图可知,在a点或e点时,各会成一个像,由于像和物体的连线经过镜面的延长线,故不能看到自己的像,即m=1,n =0,故A正确不合题意;

B.由图可知,人在b、d点时,各会成一个像,由于像和物体的连线经过镜面,故能看到自己的像,即m=1,n=1,故B正确不合题意;

C.在c点时,c会通过两个镜面成两个虚像,由于像和物体的连线经过镜面的延长线,故不能看到自己的像,即m=2,n= 0,故C错误符合题意;

D.在f点时,在平面镜的背面,不会成像,即m=0,n=0,故D正确不合题意。

故选C。

25.【答案】D

【解析】【分析】面镜成像特点:平面镜虚像,物像大小相等,物像到平面镜的距离相等,物像连线如镜面垂直.

根据平面镜成像特点在平面镜MO和NO中分别作出P的像A和B,A又在NO平面镜中成像,B又在MO平面镜中成像,两个像重合,物体在两个竖直放置的平面镜中间,我们在平面镜中能看到三个像.

照相机和物体P,像C在同一条直线上,照相过程中,像C被物体P阻挡,照相机不能照到像C,能照到物体P的黑面,能照到A像、B像,并且AB像是对称的.

【解答】利用平面镜成像特点作物体P在平面镜MO中的像A,对于球的黑白两部分,要作黑白分界线直径的像来确定。

同理作物体P在平面镜NO中的像B。

像A在平面镜NO中成像,像B在平面镜MO中成像重合得到像C。

照相机和物体P,像C在同一条直线上,照相机只能照到物体P的黑面,所以照相机拍摄到的照片是D。

如图,

故选D。

26.【答案】(1)恒星

(2)灯蛾飞行的路线总是跟光成一定角度(小于90),而“火”发出光线非平行线,因此最终“灯蛾扑火”

(3)无污染环境(其它合理均给分)

【解析】【分析】恒星是一种由发光球体的等离子体,通过其自身重力保持在一起的天体。离地球最近的恒星是太阳。

【解答】(1)太阳为恒星,星星与太阳一样,故星星为恒星。

(2)由图片分析可知:灯蛾飞行时的飞行路线跟光线呈一定角度,而火发射的光源并非平行线,而是以火为中心向四周发射的光线,因此灯蛾最终会飞向火。

(3)灯光诱杀法,由于不使用化学药品,故对环境不会造成污染。

故答案为:(1)恒星;(2)灯蛾飞行的路线总是跟光成一定角度(小于90),而“火”发出光线非平行线,因此最终“灯蛾扑火”;(3)无污染环境(其它合理均给分)

27.【答案】解:

【解析】【解答】解:先正向延长入射光线、反向延长反射光线,得到入射点O,出反射光线和入射光线的角平分线,即为反射时的法线,再过反射点垂直法线作出平面镜;

反射光线与水面交于点O′,过O′点垂直水面画出折射时的法线,在法线左侧的空气中画出折射光线,注意折射角大于入射角,如图所示:

【分析】正向延长入射光线、反向延长反射光线,得到交点O,即入射点,画出入反射光线夹角的角平分线,得出法线,再作出法线的垂线可得平面镜的位置.

根据光由水中斜射进入空气中时的折射光线远离法线偏折,折射角大于入射角画出折射光线.

28.【答案】(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

【解析】【分析】(1)根据平面镜成像的对称性完成作图;

(2)根据凸透镜的三条特殊光线完成作图。

【解答】(1)①首先通过A点作镜面的垂线,然后根据“物像等距”在镜面右侧这条直线上找到像点A';

②同理,找到B点的像B'的位置;

③用虚线连接A'B'即可,如下图所示:

(2)与主轴平行的光线,经过凸透镜后,折射光线经过另一侧的焦点,如下图所示:

29.【答案】解:如图所示:

【解析】【分析】根据光的折射规律完成作图。

【解答】B点发出的光,从空气中射入水中时,折射角小于入射角,即折射光线靠拢法线。折射光线射入潜水员的眼睛A后,再沿反方向望回去,看到成在实际位置上方的像点B',如下图所示:

30.【答案】(1)鼻、眼、舌、皮肤

(2)大脑

(3)这是由于大脑的嗅觉中枢适应的缘故

【解析】【分析】(1)人的感觉器官有:眼、耳、鼻、舌、皮肤等;

(2)嗅觉的形成部位是在人的大脑;

(3)嗅觉具有适应性。

【解答】(1) 天气还是那么热,运用的是皮肤来感觉,小明走到橘园门口时,随到橘香味,是用鼻感受的,他似乎看到了镶嵌在绿叶中的一颗颗黄色的“珍珠”,运用的是眼, 顺手摘了一个尝起味道来,“又酸又甜又凉”,味道真不错,运用的是舌;

(2) 小明闻到橘香味形成嗅觉的部位是大脑;

(3) 当小明在橘园里待了一会儿,品尝了橘子的味道以后,似乎再也感觉不到起初的那种浓郁的香味了,这是 由于大脑的嗅觉中枢适应的缘故;

故答案为:(1)鼻、眼、舌、皮肤;(2)大脑;(3)这是由于大脑的嗅觉中枢适应的缘故。

31.【答案】(1)把一根钢尺的一段固定在桌面上,使钢尺的另一端伸出桌边,用手拔动钢尺的伸出端,听钢尺振动时发出的声音,同时观察钢尺振动的频率

(2)尺子伸出的长,难振动,振动的慢,频率小,音调低

(3)声音的音调与振动频率有关,频率越高,音调越高。

【解析】【解答】(1)实验的步骤:在“探究音调与频率关系实验”中,把一根钢尺的一段固定在桌面上,使钢尺的另一端伸出桌边,用手拔动钢尺的伸出端,听钢尺振动时发出的声音,同时观察钢尺振动的频率;(2)实验的现象:尺子伸出的长,难振动,振动的慢,频率小,音调低;(3)通过本实验可得到的初步结论为:声音的音调与振动频率有关,频率越高,音调越高。

【分析】音调与频率有关,频率越大,音调越高;采用控制变量法研究音调与频率的关系。

32.【答案】(1)焦点;2;焦距;会聚;凸透镜;平行;焦点

(2)不能;发散

【解析】【分析】(1)根据凸透镜对光线的作用、以及对焦点和焦距的认识分析解答。从凸透镜的焦点发出的光线,经过凸透镜后,折射光线与主光轴平行。

(2)使用同样的方法对凹透镜进行研究发现,白纸上不能得到一个最小最亮的点,而是一个周围亮而中间暗的光圈。这说明光线都从凹透镜的边缘经过,即它对光线有发散作用。

【解答】(1)实验一中最小最亮的光斑是凸透镜的焦点;一个凸透镜有2个焦点,它们位于凸透镜的两侧。用直尺量得的距离叫焦距;这个实验说明了凸透镜对光有会聚作用。如图2是微型手电筒所用的小灯泡,小灯泡前端的A部分相当于凸透镜,从A处射出的光为平行光线,这种小灯泡的灯丝位于A的焦点处。

(2)实验二中纸上不能得到最小、最亮的光斑,这个现象说明了凹透镜对光有发散作用。

33.【答案】(1)空气

(2)入射角

(3)强

【解析】【分析】

(1)声音能在空气中传播;

(2)根据光的反射定律判断入射角;

(3)由海绵板代替平面镜后,声音的大小来判断海绵和玻璃板的吸收声音能力的大小。

【解答】

(1)耳朵在玻璃圆筒口上方清晰地听到的声音是通过空气传播的;

(2)人看见表,是表的光经平面镜反射后进入眼睛形成的,所以光线AO是入射光,所以∠AOB是入射角;

(3)因为海绵板代替平面镜后,听见的声音明显减弱,所以海绵板吸收声音的能力强于玻璃板。

故答案为:(1)空气;(3)入射角;(4)强。

34.【答案】(1)不赞成,实验只有一组数据,结论具有偶然性

(2)把纸板F向后或向前折叠,观 察纸板F上是否还能看到反射光线0B

(3)为了能让每个位置上的同学都能看到三线重合现象

【解析】【分析】(1)在科学探究中,往往需要完成多组实验,收集多组数据,这样得到的结论会更客观,更具有普遍意义。

(2)如果将纸板的一半向后弯折,那么左右两个部分就不在同一表面上了,此时原来的反射光线消失了,说明“反射光线、入射光线和法线”在同一平面内。

(3)转动圆台时,当到达一个合适的角度时,我们会只能看到一条绿色的光线,这说明反射光线、法线和入射光线在同一平面内,前后重叠在一起了。

【解答】(1)我不赞成小科的结论,理由是:实验只有一组数据,结论具有偶然性。

(2)在实验过程中,当E、F在同平面上,让入射光线AO沿纸板E射向镜面,在纸板F上看到反射光线OB之后,他的下一步操作是:把纸板F向后或向前折叠,观 察纸板F上是否还能看到反射光线OB。

(3)水平转动圆台的目的是:为了能让每个位置上的同学都能看到三线重合现象。

35.【答案】(1)入射角较小时,入射角i与折射角γ近似成正比关系

(2)当入射角较大时,正比关系不再成立。

【解析】【解答】(1)b表格中入射角i从10°逐渐增大到80°,折射角γ随之从6.7°逐渐增大到40.6°,而且对应的折射角总是小于入射角;(2)从表格中数据还可以看出:入射角为10°.折射角为6.7°;入射角变为20°,折射角为13.3°=2×6.7°-0.1°;入射角为30°.折射角为19.6°=3×6.7°-0.5°;入射角为40°.折射角为25.2°=4×6.7°-1.6°;入射角为50°.折射角为30.7°=5×6.7°-2.8°;可见,入射角较小时,入射角增大几倍,折射角近似增大几倍;入射角增大的倍数较大时,这种关系不再成立。

【分析】分析表格中入射角i大小变化时,折射角γ随入射角的变化情况,并比较它们的大小,得到入射角和折射角的大小变化规律;入射角i为10°时,折射角γ为6.7°,比较入射角每增加一倍,折射角是否增大一倍,得出折射角是否与入射角成正比。

1 / 1

综合考试

注意事项:

1、填写答题卡的内容用2B铅笔填写

2、提前 xx 分钟收取答题卡

第Ⅰ卷 客观题

第Ⅰ卷的注释

阅卷人 一、填空题

得分

1.光在同一种均匀物质中是沿 传播的。 现象、 现象、 现象说明光在均匀物质中是沿直线传播的。

2.近视患者需佩戴由凹透镜制成的眼镜,是由于凹透镜对光有 (选填“会聚”或“发散”)作用。

3.人生活在不断变化的环境中,能灵敏地感知环境变化。请想象你是下面这个情景中的主角,阅读并回答问题。

星期天,小丽在家做饭的时候,接听了一个电话。正接着电话时,她闻到了一股逐渐浓重的焦味,连忙跑进厨房,关了天然气。打开锅盖的时候,感到手被热气烫了一下。看锅里的饭已经变成了黄褐色,尝了一小口,好苦啊!

(1)在这个生活情景中,小丽有哪些感觉?

(2)这些感觉分别来自身体的哪个部位?

(3)小丽尝了一小口感觉很苦,很大程度上取决于 。

(4)这些感觉对于小丽处理这件事有什么作用?

4.下列物体中:①太阳②月亮③通电的电灯④萤火虫⑤钻石⑥烛光,其中属于光源的有 。(填序号)阳光下盛开着鲜红的月季花,带蓝色眼镜的你看月季花,月季花呈 色。

5.在“研究凸透镜成像规律"的实验中。

(1)某次实验过程中,小宁移动光屏直到光屏上出现清晰的像,蜡烛、透镜和光屏在光具座上位置如图所示,此时所成的是倒立、 的实像。此时的成像原理与生活中的 成像原理相同。

(2)保持整个装置不动,随着蜡烛不断燃烧,光屏上烛焰的像将不断向 移动。

6.小明想利用一块平面镜使射向井口的太阳光竖直射入井中,如图所示,图中的数字符号表示的是确定平面镜位置时作图的先后次序,其中作图过程正确的是 ,若太阳光与水平地面成30°角,那么平面镜与水平面成 角。

7.运用声呐系统可以探测海洋深度。在与海平面垂直的方向上,声呐向海底发射超声波。如果经6秒接收到来自大海底的回波信号,则该处的海深为 千米(海水中声速是1500米/秒)。但是,超声波声呐却不能用于太空测距(比如地球与月球的距离)。这是因为 。

8.如图所示,一平面镜放在圆筒的中心处,平面镜正对筒壁上一点光源S,点光源发出一细光束垂直射向平面镜。平面镜从图示位置开始绕圆筒中心轴O匀速转动,在转动30°角时,点光源在镜中所成的像转过的角度θ1= ,照射到筒壁上的反射光斑转过的角度θ2= .

9.小莉同学用焦距为10cm的凸透镜做“探究凸透镜成像的规律”实验:

(1)实验过程中,当蜡烛与凸透镜的距离如图甲所示时,在光屏上可得到一个清晰的倒立、 的实像。

(2)如图乙所示,保持蜡烛位置不变,移动凸透镜至16cm刻度线处,人眼观察到烛焰成像的情形是如图丙中的 (填序号)。

(3)实验完成之后,小莉把远视眼镜放在蜡烛与凸透镜之间,如图丁所示,光屏上原来清晰的像变得模糊了。若想在光屏上重新得到清晰的像,在不改变蜡烛和凸透镜位置的情况下,应将光屏 (选填“靠近”或“远离”)凸透镜。

10.

(1)图中的光线经过平面镜反射后水平射向竖直放置的凸透镜,请画出平面镜的入射光线和凸透镜的折射光线。

(2)如图所示,S为发光点,请在图中画出发光点S在平面镜MN中所成像S/的位置,并画出由S点发出,经平面镜反射后通过P点的光线。

阅卷人 二、单选题

得分

11.电影院的墙壁往往做成凹凸不平的,这是为了( )

A.增强声音的反射 B.减弱声音的反射

C.增大声音的响度 D.改善声音的音色

12.目前,中学生患近视的人数越来越多,预防近视,珍爱双眼,就需要注意用眼卫生、了解眼球结构和视觉的形成。下面是甲、乙、丙、丁四位同学学习了“眼与视觉”一节后各自的观点,请选出不正确的一项 ( )

A.甲同学认为脉络膜颜色较浅,能调节瞳孔的大小

B.乙同学认为睫状体内含有较多平滑肌,能调节晶状体的屈光度

C.丙同学认为巩膜白色、坚韧,能支持、保护眼球

D.丁同学认为视网膜上有感光细胞,能形成物像

13.图中人手持的是一枚( )

A.凹透镜,可以矫正近视 B.凹透镜,可以矫正远视

C.凸透镜,可以矫正近视 D.凸透镜,可以矫正远视

14.随着手机的广泛普及,随处可见“低头族”,长期用耳机听音乐可能会损伤对声波敏感的细胞,使听力下降;长期玩手机可能会损伤对光敏感的细胞,使视力下降,上述两类细胞分别位于( )

A.外耳道、虹膜 B.鼓膜、瞳孔

C.耳蜗、视网膜 D.咽鼓管、脉络膜

15.下图为眼球的结构示意图,请据图判断,下列叙述正确的是( )

A.结构1能调节瞳孔大小

B.结构2过度变凸,则看不清近处物体

C.结构3是物像形成的部位

D.结构4是视觉形成的部位

16.在硬纸板上穿一个小洞,通过小洞向外看,眼睛向小洞逐渐远离,看到外面景物范围( )

A.变小 B.变大

C.不变 D.先变大后变小

17.古诗“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香”体现了作者对挫折的感悟。梅花虽香,但闻久会觉得十分清淡,其主要原因是( )

A.梅花的香味本来就小 B.人的嗅觉出了问题

C.嗅觉有适应性 D.闻其它花不会出现这种情况

18.用录音机把自己朗读或唱歌的声音录下来播放,别人听时没什么不同,自己听时却总感到别扭,觉得不像自己的声音,原因是( )

A.录音机的录音效果差

B.声音传播的途径不同,声音的音色发生了变化

C.声音的音调发生了变化

D.声音的响度发生了变化

19.早在战国时期,我国古代著名教育家、思想家墨子就在研究小孔成像的现象,他用蜡烛作为光源,在木板上钻了一个小孔,发现光线透过小孔在墙壁上形成一个倒立的像。下列说法正确的是( )

A.小孔成像现象能说明光沿直线传播

B.木板上的小孔一定是圆形的

C.保持蜡烛和墙的位置不变,将木板向靠近墙的方向移动,蜡烛在墙上的像会变大

D.蜡烛在墙上形成的像是虚像

20.在探究“凸透镜成像规律”的实验中,将点燃的蜡烛放在距凸透镜32cm处,在透镜另一侧距透镜18cm处的光屏上得到烛焰清晰的像,则( )

A.光屏上所成的是倒立、放大的实像

B.将蜡烛向透镜方向移动,所成的像将逐渐变小

C.将点燃的蜡烛移至距透镜9cm处,可以在光屏上观察到烛焰放大的像

D.透镜位置不变,蜡烛和光屏位置互换,光屏上也可以得到烛焰清晰的像

21.有一物体,放在离凸透镜20cm的地方,在另一侧的光屏上呈现了一个倒立、放大的实像.现将物体移到离透镜10cm的地方,移动另一侧光屏,在光屏上能呈现( )

A.倒立、放大的实像 B.倒立、缩小的实像

C.倒立、等大的实像 D.不成像

22.陶瓷茶杯底部放有一枚硬币,人移动到某一位置时看不见硬币(如图甲),往茶杯中倒入一些水后,又能够看见硬币了(如图乙)。造成“看不见”和“又看见了”的原因分别是( )

A.光的直线传播和光的折射 B.光的直线传播和光的反射

C.光的反射和光的折射 D.光的反射和光的直线传播

23.如图所示,在光具座上自左向右依次竖直放置一个凸透镜、凹透镜和平面镜,两个透镜的主光轴重合,凸透镜的焦距为f,此时两个透镜之间的距离为L。在凸透镜的左侧有一水平平行光束通过两个透镜后入射到平面镜上,经平面镜反射后,反射光恰能沿原来的光路返回,据此可判断凹透镜的焦距为( )

A.f B.L C.f+L D.f-L

24.把两块厚度不计且足够大的平面镜OM、ON垂直粘合在一起,并竖立在地面上,俯视图如图所示。当小科站立在某个位置时,他通过平面镜所成像的个数为m,看到自己完整像的个数为n。下列对小科在不同位置时,m、n值的分析,不符合实际的是( )

A.在a点或e点时,m=1,n=0 B.在b点或d点时,m=1,=n=1

C.在c点时,m=2,n=2 D.在f点时,m=0,n=0

25.如图所示,平面镜OM与ON垂直放置,在它们的角平分线上P点处,放有一个球形发光物体,左半部分为浅色,右半部分为深色,在P点左侧较远的地方放有一架照相机,不考虑照相机本身在镜中的成像情况,则拍出照片的示意图正确的是( )

A. B. C. D.

第Ⅱ卷 主观题

第Ⅱ卷的注释

阅卷人 三、解答题

得分

26.夏天夜晚,常会看到灯蛾扑火现象。灯蛾围着烛焰等光源一圈又一圈飞行,圈子越来越小,直至遇到火焰。远古时期就有灯蛾,那时灯蛾在夜间飞行是依靠星光来辨别方向的,遥远的星光到达地球时近似于平行光线。科学家对“灯蛾为什么会扑火”这一问题的解释,用如图加以表达。

(1)夜晚的星空,人们观察到许多闪烁的星星,它们大多数与太阳一样,都是哪一类天体? 。

(2)请运用图中信息,结合相关知识,对“灯蛾扑火”现象作出解释: 。

(3)有些农业害虫具有与灯蛾相似的习性。农业上采用“灯光诱杀法”来杀灭这些害虫。与农药除虫相比较,灯光诱杀法有何优点? 。

27.如图所示,在水池里有一个点光源S,SP是它发出的一条光线,在SP的传播方向上有一块平面镜,QM是SP经此平面镜反射后的反射光线.请你画出平面镜的准确位置和光线QM进入空气后的大致传播方向

28.

(1)在左图中画出物体AB在平面镜中的像。

(2)完成右透镜光路图。

29.潜水员在水中A点,看到岸边物体B的像B',请在图中画出B'的大致位置,并画出光路图。

30.请阅读下列文字,并回答问题:

虽然是金秋十月,天气还是那么热。小明走到自家的橘园门口时,便已闻到一股浓郁的橘香味,他不禁在心里赞叹:“真香呀!”在橘园里,他似乎看到了镶嵌在绿叶中的一颗颗黄色的“珍珠”,不禁心中一动,便顺手摘了一个尝起味道来,“又酸又甜又凉”,味道真不错......

(1)小明运用了哪些感觉器官? 。

(2)小明闻到橘香味形成嗅觉的部位是 。

(3)当小明在橘园里待了一会儿,品尝了橘子的味道以后,似乎再也感觉不到起初的那种浓郁的香味了,这是为什么? 。

阅卷人 四、实验探究题

得分

31.利用一根钢尺,研究声音的音调和频率的关系:

(1)实验的步骤:

(2)实验的现象:

(3)实验的结论:

32.实验一:如图1所示,拿一个凸透镜正对着太阳.光,再把一张纸放在它的另一侧来回移动,直到纸上得到最小、最亮的光斑。用直尺测量出光斑到凸透镜的距离。

实验二:拿一个凹透镜正对着太阳光,再把一张纸.放在它的另一侧来回移动,仿照上图1做实验。根据上述实验完成以下题目。

(1)实验一中最小最亮的光斑是凸透镜的 ;一个凸透镜有 个焦点,它们位于凸透镜的两侧。用直尺量得的距离叫 ;这个实验说明了凸透镜对光有 作用。如图2是微型手电筒所用的小灯泡,小灯泡前端的A部分相当于 ,从A处射出的光为 (填“发散”“平行”或“会聚”)光线,这种小灯泡的灯丝位于A的 处。

(2)实验二中纸上 (填“能”或“不能”)得到最小、最亮的光斑,这个现象说明了凹透镜对光有 作用。

33.为探究声音的反射与吸收特点,小明同学进行实验研究。

(1)在玻璃圆筒内垫上一层棉花,棉花上放一块机械表,耳朵靠近玻璃圆筒口正上方10cm处,能清晰地听见表声,表声是通过 传播的。

(2)当耳朵水平移动离开玻璃圆筒口一段距离后,如图(甲)所示位置,恰好听不见表声。

在玻璃圆筒口正上方10cm处安放一块平面镜,调整平面镜的角度直到眼睛能从镜面里看到表,如图(乙)所示,则∠AOB是该光路的 (入射角/反射角)。此时耳朵又能清晰地听见表声了,说明声音能像光一样反射。

(3)用海绵板代替平面镜,听见的声音明显减弱,说明海绵板吸收声音的能力 (强/弱)于玻璃板。

34.在进行“光的反射定律”的探究实验中,小科设计了如图甲所示的实验,平面镜M平放在水平桌面上,E、F是粘在一起的两块硬纸板,F可绕垂直于镜面的接缝ON转动。

(1)如图甲,当E、F在同平面上,小科让入射光线AO沿纸板E射向镜面,在纸板F上可看到反射光线OB,经过测量发现,∠BON=45°、∠AON=45°,根据这一组数据小科得出“在光的反射中,反射角等于入射角”的结论,你是否赞成并说出理由: 。

(2)小科利用装置甲探究在光的反射中,反射光线、入射光线和法线是否在同一平面内。在实验过程中,当E、F在同平面上,让入射光线AO沿纸板E射向镜面,在纸板F上看到反射光线OB之后,他的下一步操作是 。

(3)为了让学生直观感受“三线共面”,老师进行了如图乙装置的演示:先用加湿器使装置台上方充满雾气,将平面镜放在能转动的水平圆台上,打开固定在柱上的红色激光笔,使红色激光垂直射向平面镜上的O点,模拟法线;再打开固定在柱上的绿色激光笔,使绿色激光射向点,显示出入射光线和反射光线:最后老师水平方向缓慢转动圆台。水平转动圆台的目的是 。

35.如图是研究光的折射规律的实验原理图;下表中记录了不同的入射角和对应的折射角的实验测量数据。

(1)请你结合图,以光从空气进入到玻璃中的情况为例,分析实验数据(光从空气进入其它透明介质中也可得到具有相同规律的实验数据),对光从空气进入其它透明介质中的折射规律加以总结(补充完整)

入射角i 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°

折射角γ 6.7° 13.3° 19.6° 25.2° 30.7° 35.1° 38.6° 40.6°

a.折射光线跟入射光线和法线在同一平面内,并且分别位于法线两侧;

b. 。

(2)请定量比较实验数据.把你新的发现写在下面: 。

答案解析部分

1.【答案】直线;小孔成像;日食月食;影子形成

【解析】【分析】光在同种均匀介质中是沿直线传播。生活中许多的现象说明光是沿直线传播。

【解答】光在同种均匀介质中是沿直线传播的。生活中由于光沿直线传播造成的现象有:影子的形成、小孔成像、日食、月食等等。

故答案为:直线;小孔成像;日食月食;影子形成

2.【答案】发散

【解析】【分析】近视眼的成因是晶状体太厚,折光能力太强,或者眼球在前后方向上太长,因此来自远处一点的光会聚在视网膜前,到达视网膜时已经不是一点而是一个模糊的光斑了。

【解答】根据近视眼的成因,利用凹透镜对光线发散的特点,在眼睛前面放一个凹透镜,就能使来自远处物体的光会聚在视网膜上。

故答案为:发散

3.【答案】(1)听觉、嗅觉、触觉、视觉、味觉

(2)耳、鼻、皮肤、眼、舌

(3)嗅觉和味觉

(4)这些 感觉功能使小丽能全面、准确、迅速地感知事件的发生,及时作出判断和反应

【解析】【分析】本题主要考查人体感觉以及感觉器官相关知识。

【解答】(1)在这个生活情景中,小丽有听觉、嗅觉、触觉、视觉、味觉。

(2)这些感觉分别来自身体的耳、鼻、皮肤、眼、舌。

(3)小丽尝了一小口感觉很苦,很大程度上取决于嗅觉和味觉

(4)这些感觉功能使小丽能全面、准确、迅速地感知事件的发生,及时作出判断和反应。

故答案为:(1)听觉、嗅觉、触觉、视觉、味觉(2)耳、鼻、皮肤、眼、舌(3)嗅觉和味觉 (4)这些感觉功能使小丽能全面、准确、迅速地感知事件的发生,及时作出判断和反应

4.【答案】①③④;黑

【解析】【分析】光源指能自行发光的物体;不透明物体的颜色由反射的色光颜色决定。

【解答】太阳,电灯和萤火虫均能自行发光;蓝色眼镜只能透过蓝光,故红色月季花吸收蓝光,显黑色。

5.【答案】(1)放大;投影仪(幻灯机)

(2)上

【解析】【分析】(1)当凸透镜成实像时,如果像距大于物距,那么成放大的实像;如果像距小于物距,那么成缩小的实像,据此确定成像的应用。

(2)根据凸透镜成像的“倒立性”分析。

【解答】(1)根据图片可知,此时像距大于物距,则成的是倒立放大的实像,成像原理与生活中的投影机(幻灯机)相同。

(2)保持整个装置不动,随着蜡烛不断燃烧,相当于火焰向下移动,根据“倒立性”可知,此时光屏上像的移动方向与其相反,即向上运动。

6.【答案】B;60°

【解析】【分析】

(1)先过入射点作出反射光线,然后作入射光线和反射光线的角平分线,即法线,根据法线和镜面之间的关系确定平面镜的位置。

(2)根据角之间的关系求出镜面与水平面的夹角。

【解答】

(1)根据题意可知,使用平面镜是为了让太阳光竖直射入井中,即反射光线是竖直向下的,所以,作图过程中的第一个步骤应该是过入射点作竖直向下的反射光线;因为反射角等于入射角,法线正好是入射光线和反射光线夹角的平分线,所以第二步作出入射光线和反射光线夹角的平分线即为法线;

由于法线垂直于镜面,所以第三步作出法线的垂线即为平面镜的位置,如下图所示:

;

故B正确,ACD错误;

故选B;

(2)因入射光线与水平面成30°,而反射光线是竖直向下的,所以入射光线与反射光线的夹角为30°+90°=120°,则反射角为60°,因法线可将入射光线与反射光线的夹角平分,可确定其位置,然后作法线的垂直线就可确定平面镜的位置了,如图所示,平面镜与入射光线的夹角为90°-60°=30°,所以镜面与水平面的夹角为30°+30°=60°,镜面与水平面成60°的角。

故答案为:B;60°。

7.【答案】4.5;声波传播需要介质,而太空中接近真空状态,超声波无法传播

【解析】【分析】本题考查了回声测距离的应用及速度公式的计算,弄清声波从海面传到海底的时间与声音传播的条件是解题的关键;(1)先算出超声波从海面传到海底的时间,再根据速度公式就可求出海水的深度;(2)真空不能传声,根据声音传播的条件就可解答此题。

【解答】(1)根据回声定位的原理,科学家发明了声呐,超声波的频率高于2000Hz,超声波从海面传到海底的时间为,那么海水的深度为s=vt=3s×1500m/s=4500m;

(2)超声波需要在介质中传播,真空中没有介质不能传声,因此不能用超声波声呐测太空的距离。

故答案为:4.5;声波传播需要介质,而太空中接近真空状态,超声波无法传播。

8.【答案】60°;60°

【解析】【分析】根据题干的提示和反射定律画出平面镜旋转前后的反射光路图,以及所成的虚像的图。

【解答】如右图所示,平面镜旋转30°,相当于入射角增大30°,因为原先入射角为0°,(如左图)

则入射角和反射角的夹角为60°,照射到筒壁上的反射光斑转过的角度θ2即为60°(如右图)

由左右两图的“虚像”的位置可知:点光源在镜中所成的像转过的角度θ1为60°。

9.【答案】(1)放大

(2)C

(3)靠近

【解析】【分析】(1)当凸透镜成实像时,如果像距大于物距,那么成放大的实像;如果像距小于物距,那么成缩小的实像。

(2)根据(1)中的情形确定凸透镜的焦距范围,再将物距与焦距进行比较,从而确定成像的特点即可。

(3)根据远视眼镜对光线的作用确定像距的变化即可。

【解答】(1)根据甲图可知,此时物距为u=25cm-10cm=15cm,像距v=55cm-25cm=30cm,即像距大于物距,那么成倒立放大的实像。

(2)当f

10.【答案】(1)

(2)

【解析】【分析】(1)根据光的反射定律和凸透镜的特殊光线分析作答。

(2)物体在平面镜中所成的像是所有反射光线反向延长线的交点,即所有的反射光线都经过像点。既然这条反射光线还经过P点,那么可将P点与像点相连,与镜面的交点就是入射点,进而确定反射和入射光线即可。

【解答】(1)①通过平面镜上的入射点作垂直镜面的法线,再根据“反射角等于入射角”在法线左侧画出入射光线的位置;

②反射光线与凸透镜的主轴平行,经过凸透镜后,折射光线经过另一侧的焦点,如下图所示:

(2)①通过发光点S作镜面的垂线,然后在这条直线上镜面右侧,根据“物像等距”的规律找到对应的像点S';

②连接PS',与镜面的交点O就是入射点;

③连接SO为入射光线,而OP为反射光线,如下图所示:

11.【答案】B

【解析】【解答】电影院的墙壁做成凸凹不平,声音在反射时能量会相互抵消(声音被吸收),减弱声波的反射,也可以说是防止声音的反射干扰;故选B。

【分析】由于电影院的面积比较大,声音传出后遇到墙壁再反射回来的时候,用的时间较长,回声和原声间隔的时间较长的话,人耳就可以把它们区分开,这样观众就可以听到两个声音,影响听众的收听效果;做成凹凸不平可以减弱声音的反射,避免回声的产生。

12.【答案】A

【解析】【分析】人的眼球包括眼球壁和内容物。眼球壁包括内膜(视网膜)、中膜(虹膜、睫状体、脉络膜)、外膜(角膜和巩膜)三部分;内容物包括4晶状体,玻璃体。

【解答】A.脉络膜里有血管和黑色素,营养眼球并起暗箱的作用。虹膜能够调节瞳孔的大小,里面有色素,东方人的“黑眼球”和西方人的“蓝眼睛”就是它的颜色。故A错误。

B.睫状体能够调节晶状体的曲度,使人看远近不同的物体,相当于照相机上的镜头。故B正确。

C.巩膜白色、坚韧,保护眼球。故C正确。

D.视网膜上有感光细胞,可以接受物像的刺激并产生神经冲动,能形成物像。故D正确。

故选A。

13.【答案】D

【解析】【分析】(1)近视的原因主要是眼球的前后径过长或晶状体曲度过大,来自远处物体的光聚焦在视网膜前,使物像模糊不清。我们可以借助相应的凹透镜,使来自远处物体的光聚焦在视网膜上。(2)远视的原因主要是眼球的前后径过短或晶状体曲度过小,使来自近处物体的光聚焦在视网膜的后面。矫正远视,可配戴相应的凸透镜,使来自近处物体的光能偏折而聚焦在视网膜上。

【解答】从题图可知,图中人手持的是一枚放大镜(凸透镜)。凸透镜可以矫正远视。D选项符合题意。

故答案为D.

14.【答案】C

【解析】【分析】回答此题的关键是明确视网膜上有感光细胞,耳蜗内有对声音敏感的细胞。(1)耳分为外耳、中耳、内耳三部分,外耳包括耳廓和外耳道,中耳由鼓膜、鼓室和听小骨组成,内耳包括半规管、前庭和耳蜗;(2)视网膜上有感光细胞,可以接受物像的刺激并产生神经冲动。

【解答】当外界声波经过外耳道传导鼓膜时,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给大脑的一定区域(听觉中枢),这样就产生了听觉;因此感受声波刺激敏感的细胞位于内耳的耳蜗内。长期玩手机可能会损伤对光敏感的细胞,使视力下降,感光细胞位于视网膜内。

故选:C

15.【答案】C

【解析】【分析】根据眼球的结构及各部分的功能解题,据图可知,1是角膜、2是晶状体、3是视网膜、4是视神经。

【解答】解:A、能调节瞳孔大小的结构是虹膜,而不是角膜,故A错误;

B、晶状体的凸度过大或眼球的前后径过长是导致近视的原因,故B错误;

C、结构3视网膜是物像形成的部位,故C正确;

D、结构4视神经,能将视网膜上形成的图像信息传到大脑皮质的视觉中枢,形成视觉,故D错误;

故答案为:C。

16.【答案】A

【解析】【分析】根据光沿直线传播原理,将眼看作一个点,通过做光路图来判断所看到景物范围的大小变化。

【解答】解:由于光沿直线传播,当眼镜向小洞远离时,从A点远离到B点时,所看外面景物范围的大小变化如图:

因此,看到外面的景物范围逐渐变小,只有A选项符合题意。

故答案为:A

17.【答案】C

【解析】【分析】(1)“时间长了,腥臭味闻不出来了。”这是由于大脑嗅觉中枢适应的缘故。

(2)孩子的嗅觉往往要比他们的父母灵敏得多。随着年龄的增长,他们的嗅觉也会逐渐减弱。

(3)不同动物的嗅觉敏感程度差异很大;动物对不同气味的敏感程度也不同。

【解答】 梅花虽香,但闻久会觉得十分清淡,其主要原因是大脑嗅觉中枢适应了梅花香味的缘故,所以C正确。

故答案为:C

18.【答案】B

【解析】【分析】根据声音传播和声音特性的知识分析判断。

【解答】当录音机播放录制的声音时,声音通过空气传入耳朵,且由于发声体不同,因此声音的音色不同。我们自己听到自己的声音时,声音通过头部骨骼传导,即传播路径不同,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

19.【答案】A

【解析】【分析】根据小孔成像的成因和特点判断。

【解答】A.小孔成像现象能说明光沿直线传播,故A正确;

B.小孔的形状对成像没有影戏,因此木板上的小孔不一定是圆形的,故B错误;

C.小孔成像的大小取决于像距和物距的比值,比值越大,像越大。保持蜡烛和墙的位置不变,将木板向靠近墙的方向移动,物距不变而像距减小,那么比值减小,蜡烛在墙上的像会变小,故C错误;

D.蜡烛在墙上形成的像是实像,故D错误。

故选A。

20.【答案】D

【解析】【分析】(1)当凸透镜成实像时,如果像距大于物距,那么成放大的实像;如果像距小于物距,那么成缩小的实像。

(2)根据“物近像远大,物远像近小”的规律判断;

(3)将物距和焦距进行比较,从而确定成像的特点;

(4)根据光路的可逆性判断。

【解答】A.根据题意可知,此时物距u=32cm,像距v=18cm,则像距小于物距,那么在光屏上成倒立缩小的实像,故A错误;

B.将蜡烛向透镜方向移动,此时物距减小,根据“物近像远大”可知,此时像距增大,像也变大,故B错误;

C.当物体在二倍焦距以外时,成倒立缩小的实像,即32cm>2f;此时像成在一倍焦距和二倍焦距之间,即f<18cm<2f,解得:9cm

故选D。

21.【答案】D

【解析】【解答】解:(1)当物距为20cm时,在凸透镜另一侧光屏上能得到一个倒立放大的实像,所以2f>20cm>f,即20cm>f>10cm.

(2)当物体移到离透镜10cm处时,u<f,能看到一个正立、放大的虚像,但光屏上不能成像.

故选D.

【分析】凸透镜成像的三种情况:

U>2f,成倒立、缩小的实像.

2f>U>f,成倒立、放大的实像.

U<f,成正立、放大的虚像.

首先根据物距和焦距的关系解不等式,求出焦距.然后根据物距和焦距的关系判断凸透镜的成像情况.

22.【答案】A

【解析】【分析】根据光的直线传播和光的折射的知识分析判断,

【解答】如下图所示:

甲图中,看不到硬币是因为硬币发出的光线沿直线传播,被杯子的外壁挡住了,所以看不到;

如下图所示:

在茶杯内倒入一些水后,从硬币发出的光线到达水面后会发射折射,改变传播方向,进入人的眼睛,因此能够看到。

故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

23.【答案】D

【解析】【分析】(1)与主光轴平行的光线经过凸透镜后,折射光线经过另一侧的焦点;

(2)射向凹透镜另一侧虚焦点的光线经过凸透镜后,折射光线与主光轴平行;

(3)光线在平面镜上发生反射,反射角等于入射角。

【解答】根据光的反射定律可知,如果反射光线与入射光线重合,那么射到平面镜上的光线肯定是与镜面垂直的;结合凸、凹透镜的特殊光线,作图如下:

那么凹透镜的焦距为:f-L。

故选D。

24.【答案】C

【解析】【分析】根据平面镜成像的特点分析判断。

【解答】 A.由图可知,在a点或e点时,各会成一个像,由于像和物体的连线经过镜面的延长线,故不能看到自己的像,即m=1,n =0,故A正确不合题意;

B.由图可知,人在b、d点时,各会成一个像,由于像和物体的连线经过镜面,故能看到自己的像,即m=1,n=1,故B正确不合题意;

C.在c点时,c会通过两个镜面成两个虚像,由于像和物体的连线经过镜面的延长线,故不能看到自己的像,即m=2,n= 0,故C错误符合题意;

D.在f点时,在平面镜的背面,不会成像,即m=0,n=0,故D正确不合题意。

故选C。

25.【答案】D

【解析】【分析】面镜成像特点:平面镜虚像,物像大小相等,物像到平面镜的距离相等,物像连线如镜面垂直.

根据平面镜成像特点在平面镜MO和NO中分别作出P的像A和B,A又在NO平面镜中成像,B又在MO平面镜中成像,两个像重合,物体在两个竖直放置的平面镜中间,我们在平面镜中能看到三个像.

照相机和物体P,像C在同一条直线上,照相过程中,像C被物体P阻挡,照相机不能照到像C,能照到物体P的黑面,能照到A像、B像,并且AB像是对称的.

【解答】利用平面镜成像特点作物体P在平面镜MO中的像A,对于球的黑白两部分,要作黑白分界线直径的像来确定。

同理作物体P在平面镜NO中的像B。

像A在平面镜NO中成像,像B在平面镜MO中成像重合得到像C。

照相机和物体P,像C在同一条直线上,照相机只能照到物体P的黑面,所以照相机拍摄到的照片是D。

如图,

故选D。

26.【答案】(1)恒星

(2)灯蛾飞行的路线总是跟光成一定角度(小于90),而“火”发出光线非平行线,因此最终“灯蛾扑火”

(3)无污染环境(其它合理均给分)

【解析】【分析】恒星是一种由发光球体的等离子体,通过其自身重力保持在一起的天体。离地球最近的恒星是太阳。

【解答】(1)太阳为恒星,星星与太阳一样,故星星为恒星。

(2)由图片分析可知:灯蛾飞行时的飞行路线跟光线呈一定角度,而火发射的光源并非平行线,而是以火为中心向四周发射的光线,因此灯蛾最终会飞向火。

(3)灯光诱杀法,由于不使用化学药品,故对环境不会造成污染。

故答案为:(1)恒星;(2)灯蛾飞行的路线总是跟光成一定角度(小于90),而“火”发出光线非平行线,因此最终“灯蛾扑火”;(3)无污染环境(其它合理均给分)

27.【答案】解:

【解析】【解答】解:先正向延长入射光线、反向延长反射光线,得到入射点O,出反射光线和入射光线的角平分线,即为反射时的法线,再过反射点垂直法线作出平面镜;

反射光线与水面交于点O′,过O′点垂直水面画出折射时的法线,在法线左侧的空气中画出折射光线,注意折射角大于入射角,如图所示:

【分析】正向延长入射光线、反向延长反射光线,得到交点O,即入射点,画出入反射光线夹角的角平分线,得出法线,再作出法线的垂线可得平面镜的位置.

根据光由水中斜射进入空气中时的折射光线远离法线偏折,折射角大于入射角画出折射光线.

28.【答案】(1)解:如图所示:

(2)解:如图所示:

【解析】【分析】(1)根据平面镜成像的对称性完成作图;

(2)根据凸透镜的三条特殊光线完成作图。

【解答】(1)①首先通过A点作镜面的垂线,然后根据“物像等距”在镜面右侧这条直线上找到像点A';

②同理,找到B点的像B'的位置;

③用虚线连接A'B'即可,如下图所示:

(2)与主轴平行的光线,经过凸透镜后,折射光线经过另一侧的焦点,如下图所示:

29.【答案】解:如图所示:

【解析】【分析】根据光的折射规律完成作图。

【解答】B点发出的光,从空气中射入水中时,折射角小于入射角,即折射光线靠拢法线。折射光线射入潜水员的眼睛A后,再沿反方向望回去,看到成在实际位置上方的像点B',如下图所示:

30.【答案】(1)鼻、眼、舌、皮肤

(2)大脑

(3)这是由于大脑的嗅觉中枢适应的缘故

【解析】【分析】(1)人的感觉器官有:眼、耳、鼻、舌、皮肤等;

(2)嗅觉的形成部位是在人的大脑;

(3)嗅觉具有适应性。

【解答】(1) 天气还是那么热,运用的是皮肤来感觉,小明走到橘园门口时,随到橘香味,是用鼻感受的,他似乎看到了镶嵌在绿叶中的一颗颗黄色的“珍珠”,运用的是眼, 顺手摘了一个尝起味道来,“又酸又甜又凉”,味道真不错,运用的是舌;

(2) 小明闻到橘香味形成嗅觉的部位是大脑;

(3) 当小明在橘园里待了一会儿,品尝了橘子的味道以后,似乎再也感觉不到起初的那种浓郁的香味了,这是 由于大脑的嗅觉中枢适应的缘故;

故答案为:(1)鼻、眼、舌、皮肤;(2)大脑;(3)这是由于大脑的嗅觉中枢适应的缘故。

31.【答案】(1)把一根钢尺的一段固定在桌面上,使钢尺的另一端伸出桌边,用手拔动钢尺的伸出端,听钢尺振动时发出的声音,同时观察钢尺振动的频率

(2)尺子伸出的长,难振动,振动的慢,频率小,音调低

(3)声音的音调与振动频率有关,频率越高,音调越高。

【解析】【解答】(1)实验的步骤:在“探究音调与频率关系实验”中,把一根钢尺的一段固定在桌面上,使钢尺的另一端伸出桌边,用手拔动钢尺的伸出端,听钢尺振动时发出的声音,同时观察钢尺振动的频率;(2)实验的现象:尺子伸出的长,难振动,振动的慢,频率小,音调低;(3)通过本实验可得到的初步结论为:声音的音调与振动频率有关,频率越高,音调越高。

【分析】音调与频率有关,频率越大,音调越高;采用控制变量法研究音调与频率的关系。

32.【答案】(1)焦点;2;焦距;会聚;凸透镜;平行;焦点

(2)不能;发散

【解析】【分析】(1)根据凸透镜对光线的作用、以及对焦点和焦距的认识分析解答。从凸透镜的焦点发出的光线,经过凸透镜后,折射光线与主光轴平行。

(2)使用同样的方法对凹透镜进行研究发现,白纸上不能得到一个最小最亮的点,而是一个周围亮而中间暗的光圈。这说明光线都从凹透镜的边缘经过,即它对光线有发散作用。

【解答】(1)实验一中最小最亮的光斑是凸透镜的焦点;一个凸透镜有2个焦点,它们位于凸透镜的两侧。用直尺量得的距离叫焦距;这个实验说明了凸透镜对光有会聚作用。如图2是微型手电筒所用的小灯泡,小灯泡前端的A部分相当于凸透镜,从A处射出的光为平行光线,这种小灯泡的灯丝位于A的焦点处。

(2)实验二中纸上不能得到最小、最亮的光斑,这个现象说明了凹透镜对光有发散作用。

33.【答案】(1)空气

(2)入射角

(3)强

【解析】【分析】

(1)声音能在空气中传播;

(2)根据光的反射定律判断入射角;

(3)由海绵板代替平面镜后,声音的大小来判断海绵和玻璃板的吸收声音能力的大小。

【解答】

(1)耳朵在玻璃圆筒口上方清晰地听到的声音是通过空气传播的;

(2)人看见表,是表的光经平面镜反射后进入眼睛形成的,所以光线AO是入射光,所以∠AOB是入射角;

(3)因为海绵板代替平面镜后,听见的声音明显减弱,所以海绵板吸收声音的能力强于玻璃板。

故答案为:(1)空气;(3)入射角;(4)强。

34.【答案】(1)不赞成,实验只有一组数据,结论具有偶然性

(2)把纸板F向后或向前折叠,观 察纸板F上是否还能看到反射光线0B

(3)为了能让每个位置上的同学都能看到三线重合现象

【解析】【分析】(1)在科学探究中,往往需要完成多组实验,收集多组数据,这样得到的结论会更客观,更具有普遍意义。

(2)如果将纸板的一半向后弯折,那么左右两个部分就不在同一表面上了,此时原来的反射光线消失了,说明“反射光线、入射光线和法线”在同一平面内。

(3)转动圆台时,当到达一个合适的角度时,我们会只能看到一条绿色的光线,这说明反射光线、法线和入射光线在同一平面内,前后重叠在一起了。

【解答】(1)我不赞成小科的结论,理由是:实验只有一组数据,结论具有偶然性。

(2)在实验过程中,当E、F在同平面上,让入射光线AO沿纸板E射向镜面,在纸板F上看到反射光线OB之后,他的下一步操作是:把纸板F向后或向前折叠,观 察纸板F上是否还能看到反射光线OB。

(3)水平转动圆台的目的是:为了能让每个位置上的同学都能看到三线重合现象。

35.【答案】(1)入射角较小时,入射角i与折射角γ近似成正比关系

(2)当入射角较大时,正比关系不再成立。

【解析】【解答】(1)b表格中入射角i从10°逐渐增大到80°,折射角γ随之从6.7°逐渐增大到40.6°,而且对应的折射角总是小于入射角;(2)从表格中数据还可以看出:入射角为10°.折射角为6.7°;入射角变为20°,折射角为13.3°=2×6.7°-0.1°;入射角为30°.折射角为19.6°=3×6.7°-0.5°;入射角为40°.折射角为25.2°=4×6.7°-1.6°;入射角为50°.折射角为30.7°=5×6.7°-2.8°;可见,入射角较小时,入射角增大几倍,折射角近似增大几倍;入射角增大的倍数较大时,这种关系不再成立。

【分析】分析表格中入射角i大小变化时,折射角γ随入射角的变化情况,并比较它们的大小,得到入射角和折射角的大小变化规律;入射角i为10°时,折射角γ为6.7°,比较入射角每增加一倍,折射角是否增大一倍,得出折射角是否与入射角成正比。

1 / 1

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空