地理必修Ⅰ鲁教版3.1地理环境的差异性同步练习

文档属性

| 名称 | 地理必修Ⅰ鲁教版3.1地理环境的差异性同步练习 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 204.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2015-09-27 21:58:51 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 从圈层作用看地理环境内在规律

第一节 地理环境的差异性

1.这里森林茂密,四季常青,同一种树,一些树木在开花,另一些树木已果实累累;同一棵树,一部分树叶凋落,另一部分却枝繁叶茂。这种景色出现在( )

A.热带雨林带 B.温带草原带

C.热带草原带 D.温带森林带

解析:从题干的描述可以看出,该地区常年高温多雨,无季节的变化,这种景观应该是热带雨林。

答案:A

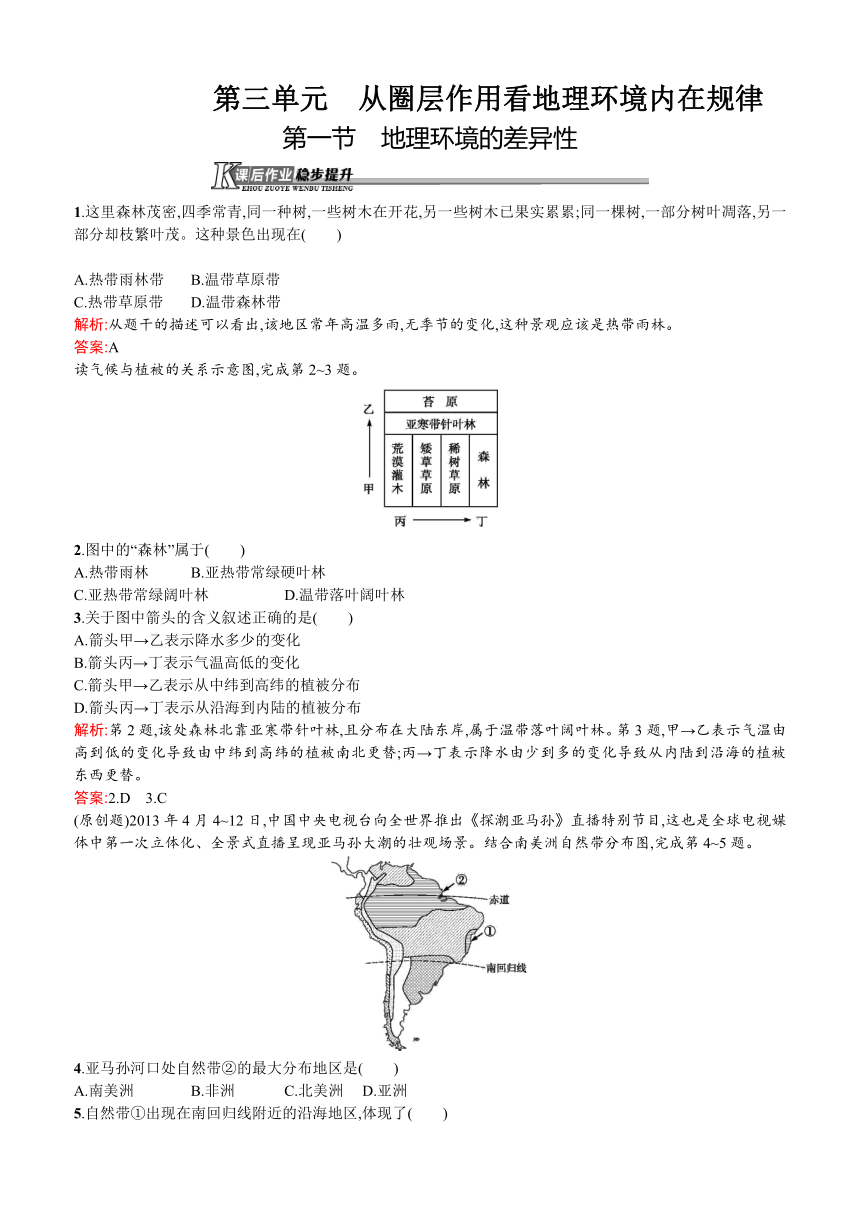

读气候与植被的关系示意图,完成第2~3题。

2.图中的“森林”属于( )

A.热带雨林 B.亚热带常绿硬叶林

C.亚热带常绿阔叶林 D.温带落叶阔叶林

3.关于图中箭头的含义叙述正确的是( )

A.箭头甲→乙表示降水多少的变化

B.箭头丙→丁表示气温高低的变化

C.箭头甲→乙表示从中纬到高纬的植被分布

D.箭头丙→丁表示从沿海到内陆的植被分布

解析:第2题,该处森林北靠亚寒带针叶林,且分布在大陆东岸,属于温带落叶阔叶林。第3题,甲→乙表示气温由高到低的变化导致由中纬到高纬的植被南北更替;丙→丁表示降水由少到多的变化导致从内陆到沿海的植被东西更替。

答案:2.D 3.C

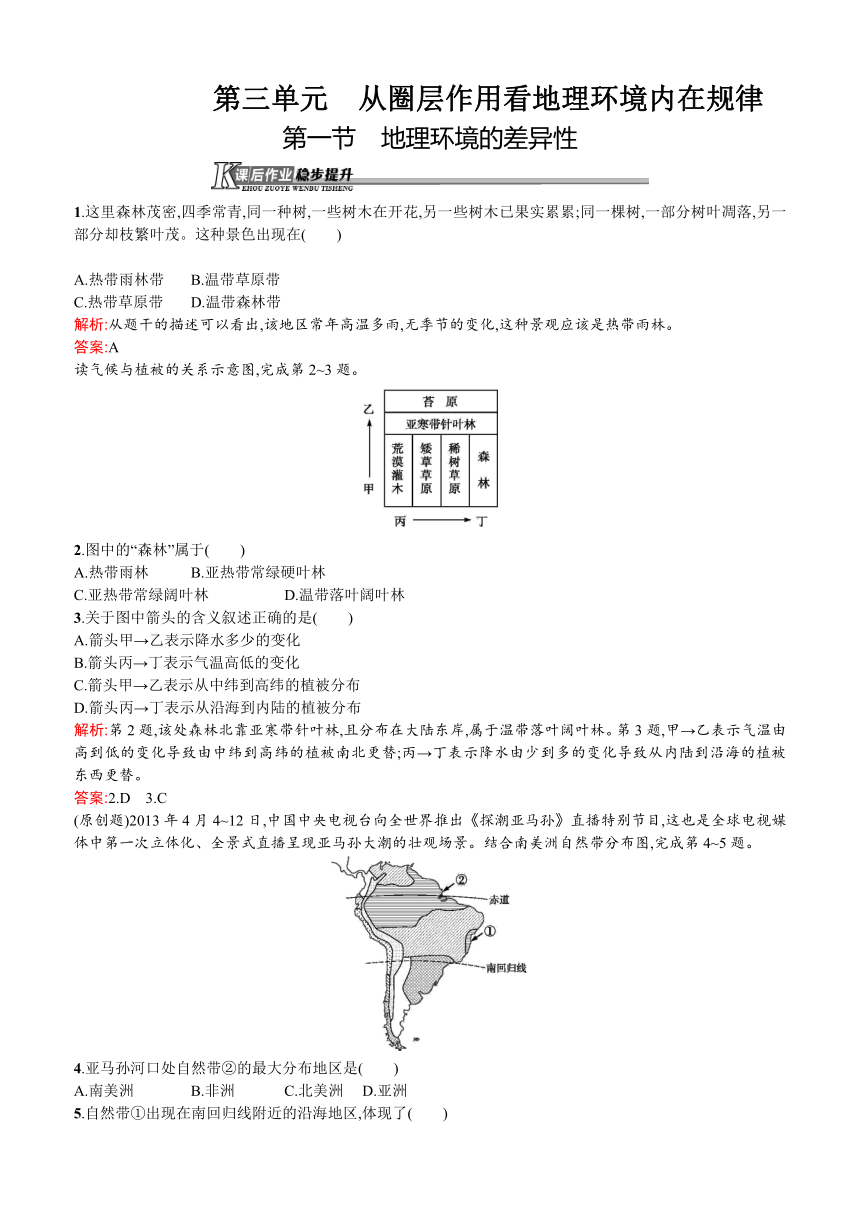

(原创题)2013年4月4~12日,中国中央电视台向全世界推出《探潮亚马孙》直播特别节目,这也是全球电视媒体中第一次立体化、全景式直播呈现亚马孙大潮的壮观场景。结合南美洲自然带分布图,完成第4~5题。

4.亚马孙河口处自然带②的最大分布地区是( )

A.南美洲 B.非洲 C.北美洲 D.亚洲

5.自然带①出现在南回归线附近的沿海地区,体现了( )

A.从赤道到两极的地域分异规律

B.从沿海到内陆的地域分异规律

C.山地的垂直地域分异规律

D.非地带性现象

解析:第4题,读图可知,自然带②为热带雨林带,其最大分布地区是南美洲亚马孙平原。第5题,热带雨林带主要分布在南北纬10°之间,自然带①却出现在南回归线附近,这主要是由于该地地处东南信风迎风坡,受地势抬升作用的影响,多地形雨,加之巴西暖流增温增湿的影响,形成了热带雨林带,因而体现了非地带性现象。

答案:4.A 5.D

下面是不同纬度山地垂直自然带分布示意图,读图,完成第6~7题。

6.从山麓到山顶的自然带发生了明显变化,体现了自然地理环境( )

A.从赤道到两极的地域分异规律

B.从沿海到内陆的地域分异规律

C.垂直地域分异规律

D.非地带性分异规律

7.图中所示的四座山地,冰川积雪带的分布高度,从甲到丁逐渐降低,主要是因为从甲到丁( )

A.海拔越来越高 B.纬度越来越高

C.降水越来越多 D.距海越来越远

解析:第6题,图中的四座山地都体现了从山麓到山顶的自然带更替,属于山地的垂直地域分异规律。第7题,从甲到丁的基带变化明显,表明纬度越来越高,体现了从赤道到两极的地域分异,并且导致冰川积雪带的分布高度逐渐降低。

答案:6.C 7.B

8.(2013·广东东莞第七高中期末)读图,完成下列问题。

(1)沿EF一线,自然带的变化表现为 的地域分异,这种分布是以 为基础的。沿MN一线,自东向西自然带依次为森林带—草原带—荒漠带,这种分异规律叫 的地域分异,这种地域分异规律是以 为基础的。?

(2)“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”反映了哪种地带性分布?

(3)北京所处的自然带是什么?与北京同纬度的大陆西岸的自然带类型是什么?

解析:第(1)题,沿EF一线自然带从南向北更替,体现了从赤道到两极的分异,以热量为基础;沿MN一线,自东向西自然带发生更替,体现了从沿海到内陆的分异,以水分为基础。第(2)题,表明从山麓到山顶的自然带发生变化,体现了垂直地域分异。第(3)题,北京所处的自然带是温带落叶阔叶林带,与北京同纬度的大陆西岸地区,自然带类型与大陆东岸相同。

答案:(1)从赤道到两极 热量 从沿海到内陆 水分

(2)垂直地域分异。

(3)温带落叶阔叶林带。温带落叶阔叶林带。

第一节 地理环境的差异性

1.这里森林茂密,四季常青,同一种树,一些树木在开花,另一些树木已果实累累;同一棵树,一部分树叶凋落,另一部分却枝繁叶茂。这种景色出现在( )

A.热带雨林带 B.温带草原带

C.热带草原带 D.温带森林带

解析:从题干的描述可以看出,该地区常年高温多雨,无季节的变化,这种景观应该是热带雨林。

答案:A

读气候与植被的关系示意图,完成第2~3题。

2.图中的“森林”属于( )

A.热带雨林 B.亚热带常绿硬叶林

C.亚热带常绿阔叶林 D.温带落叶阔叶林

3.关于图中箭头的含义叙述正确的是( )

A.箭头甲→乙表示降水多少的变化

B.箭头丙→丁表示气温高低的变化

C.箭头甲→乙表示从中纬到高纬的植被分布

D.箭头丙→丁表示从沿海到内陆的植被分布

解析:第2题,该处森林北靠亚寒带针叶林,且分布在大陆东岸,属于温带落叶阔叶林。第3题,甲→乙表示气温由高到低的变化导致由中纬到高纬的植被南北更替;丙→丁表示降水由少到多的变化导致从内陆到沿海的植被东西更替。

答案:2.D 3.C

(原创题)2013年4月4~12日,中国中央电视台向全世界推出《探潮亚马孙》直播特别节目,这也是全球电视媒体中第一次立体化、全景式直播呈现亚马孙大潮的壮观场景。结合南美洲自然带分布图,完成第4~5题。

4.亚马孙河口处自然带②的最大分布地区是( )

A.南美洲 B.非洲 C.北美洲 D.亚洲

5.自然带①出现在南回归线附近的沿海地区,体现了( )

A.从赤道到两极的地域分异规律

B.从沿海到内陆的地域分异规律

C.山地的垂直地域分异规律

D.非地带性现象

解析:第4题,读图可知,自然带②为热带雨林带,其最大分布地区是南美洲亚马孙平原。第5题,热带雨林带主要分布在南北纬10°之间,自然带①却出现在南回归线附近,这主要是由于该地地处东南信风迎风坡,受地势抬升作用的影响,多地形雨,加之巴西暖流增温增湿的影响,形成了热带雨林带,因而体现了非地带性现象。

答案:4.A 5.D

下面是不同纬度山地垂直自然带分布示意图,读图,完成第6~7题。

6.从山麓到山顶的自然带发生了明显变化,体现了自然地理环境( )

A.从赤道到两极的地域分异规律

B.从沿海到内陆的地域分异规律

C.垂直地域分异规律

D.非地带性分异规律

7.图中所示的四座山地,冰川积雪带的分布高度,从甲到丁逐渐降低,主要是因为从甲到丁( )

A.海拔越来越高 B.纬度越来越高

C.降水越来越多 D.距海越来越远

解析:第6题,图中的四座山地都体现了从山麓到山顶的自然带更替,属于山地的垂直地域分异规律。第7题,从甲到丁的基带变化明显,表明纬度越来越高,体现了从赤道到两极的地域分异,并且导致冰川积雪带的分布高度逐渐降低。

答案:6.C 7.B

8.(2013·广东东莞第七高中期末)读图,完成下列问题。

(1)沿EF一线,自然带的变化表现为 的地域分异,这种分布是以 为基础的。沿MN一线,自东向西自然带依次为森林带—草原带—荒漠带,这种分异规律叫 的地域分异,这种地域分异规律是以 为基础的。?

(2)“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”反映了哪种地带性分布?

(3)北京所处的自然带是什么?与北京同纬度的大陆西岸的自然带类型是什么?

解析:第(1)题,沿EF一线自然带从南向北更替,体现了从赤道到两极的分异,以热量为基础;沿MN一线,自东向西自然带发生更替,体现了从沿海到内陆的分异,以水分为基础。第(2)题,表明从山麓到山顶的自然带发生变化,体现了垂直地域分异。第(3)题,北京所处的自然带是温带落叶阔叶林带,与北京同纬度的大陆西岸地区,自然带类型与大陆东岸相同。

答案:(1)从赤道到两极 热量 从沿海到内陆 水分

(2)垂直地域分异。

(3)温带落叶阔叶林带。温带落叶阔叶林带。

同课章节目录