《师说》教学课件(68张PPT)

图片预览

文档简介

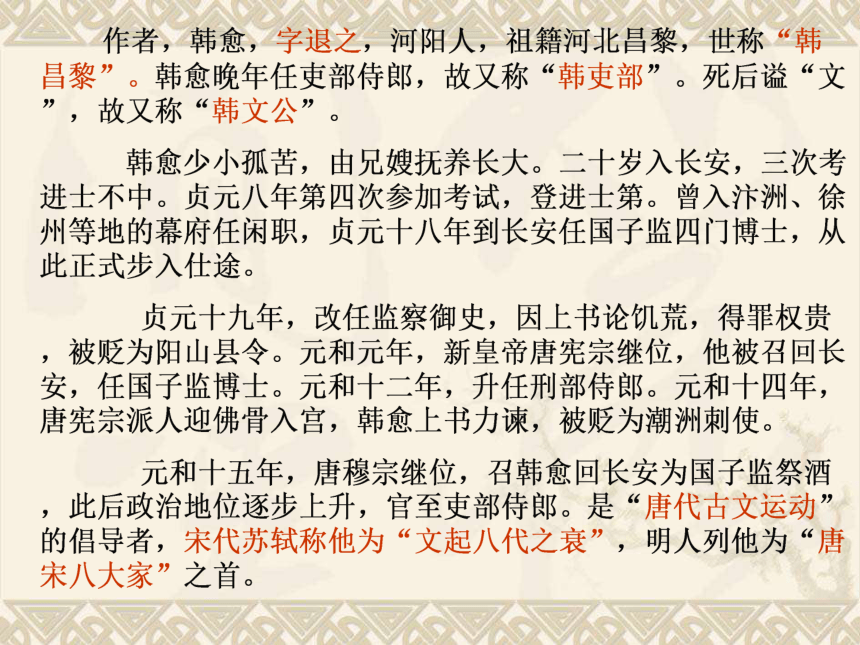

课件68张PPT。师 说韩愈 作者,韩愈,字退之,河阳人,祖籍河北昌黎,世称“韩昌黎”。韩愈晚年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈少小孤苦,由兄嫂抚养长大。二十岁入长安,三次考进士不中。贞元八年第四次参加考试,登进士第。曾入汴洲、徐州等地的幕府任闲职,贞元十八年到长安任国子监四门博士,从此正式步入仕途。

贞元十九年,改任监察御史,因上书论饥荒,得罪权贵,被贬为阳山县令。元和元年,新皇帝唐宪宗继位,他被召回长安,任国子监博士。元和十二年,升任刑部侍郎。元和十四年,唐宪宗派人迎佛骨入宫,韩愈上书力谏,被贬为潮洲刺使。

元和十五年,唐穆宗继位,召韩愈回长安为国子监祭酒,此后政治地位逐步上升,官至吏部侍郎。是“唐代古文运动”的倡导者,宋代苏轼称他为“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

“说”是一种议论文的文体,是申说事理的文章。一般为陈述自己对某种事物的见解.

(1)有的偏重叙事,

如《捕蛇者说》;

(2)有的说明中抒情,

如《爱莲说》;

(3)有的偏重说理,

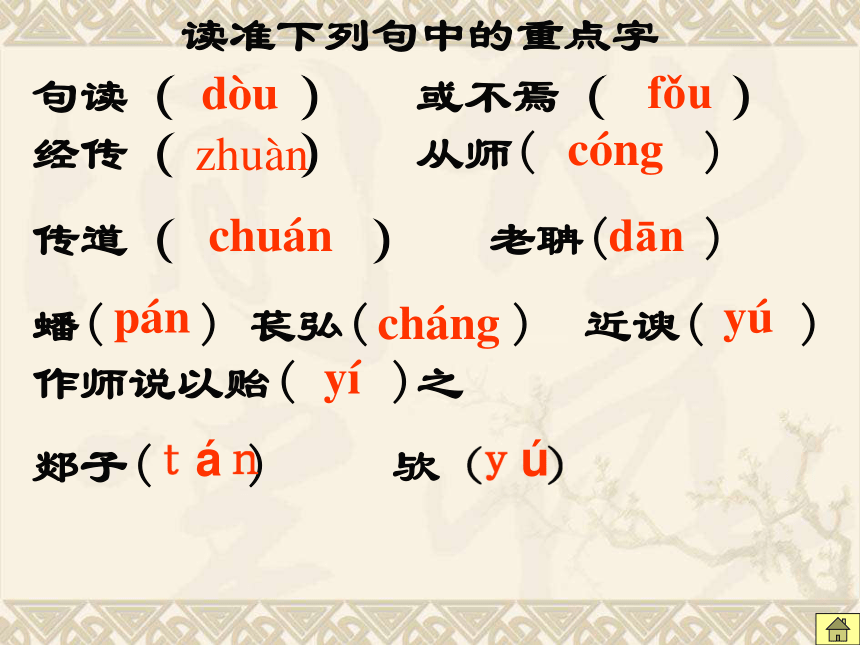

如《马说》。 句读( ) 或不焉( )经传( ) 从师( )

传道( ) 老聃( )

蟠( ) 苌弘( ) 近谀( ) 作师说以贻( )之

郯子( ) 欤( ) dòufǒu读准下列句中的重点字zhuàncóngchuándānpánchángyúyítán

yú实词古之学者必有师

吾师道也

巫医乐师百工之人,不耻相师

师道之不传也久矣

或师焉,或不焉

十年春,齐师伐我名词,军队名词,老师名词作动词,学习动词,从师 动词,从师名词作动词,学习

师意动用法 吾从而师之

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

名词的意动用法,以……为师。名词的意动用法,以……为师。

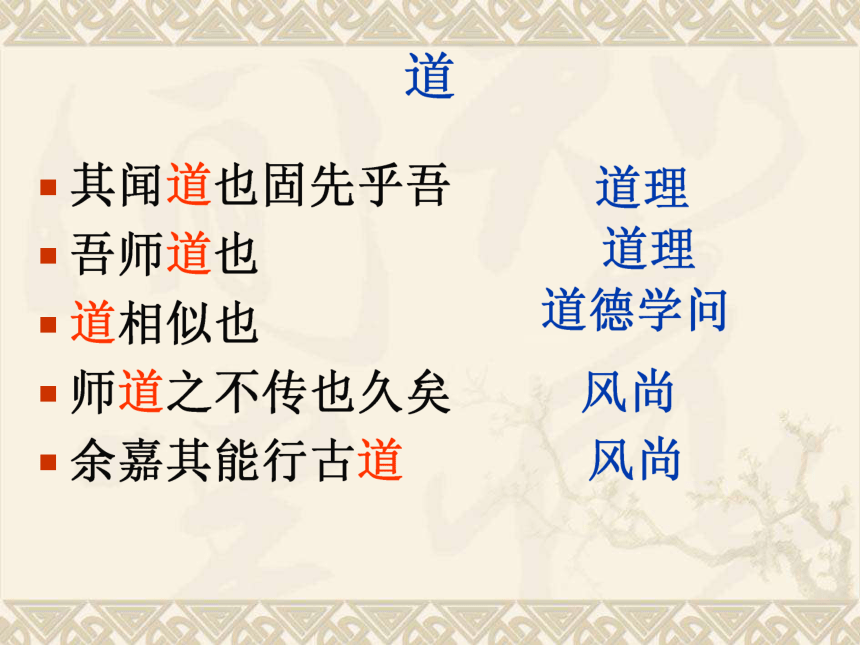

道其闻道也固先乎吾

吾师道也

道相似也

师道之不传也久矣

余嘉其能行古道道理道理

道德学问风尚风尚重点文言实词 士大夫之族──

彼与彼年相若也──

术业有专攻──

不拘于时──

余嘉其能行古道──

作《师说》以贻之──类相似学习,研究束缚,限制赞许赠送

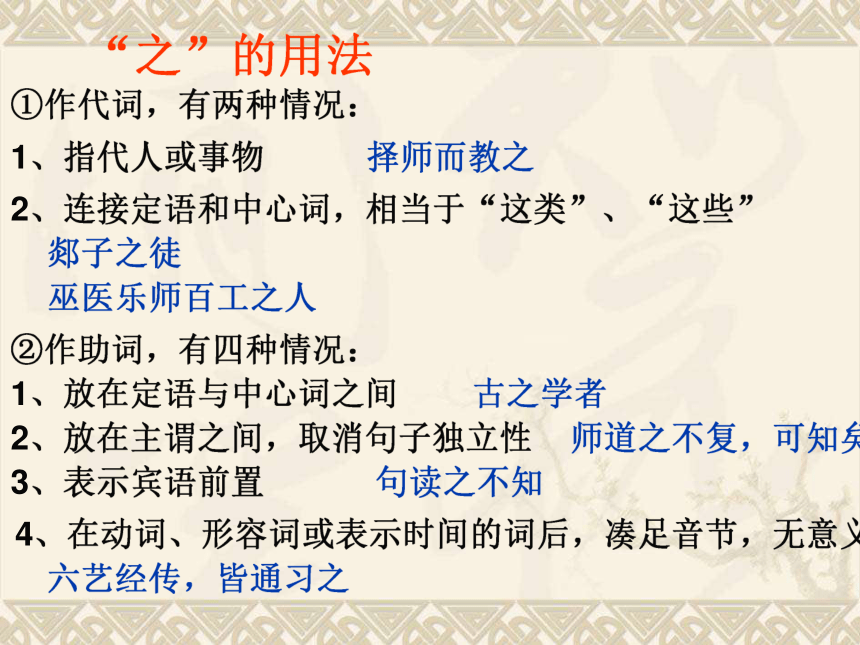

“之”的用法①作代词,有两种情况:

1、指代人或事物 择师而教之

2、连接定语和中心词,相当于“这类”、“这些” ????郯子之徒 ????巫医乐师百工之人

②作助词,有四种情况: 1、放在定语与中心词之间??? 古之学者 2、放在主谓之间,取消句子独立性????师道之不复,可知矣 3、表示宾语前置???? 句读之不知

?4、在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义 ????六艺经传,皆通习之

生乎吾前

其闻道也固先乎吾

夫庸知其年之后生于吾乎

其皆出于此乎

嗟乎!乎表示动作发生的时间,可译“在”。相当于“于”,表示比较,可译为“比”。

语气词,表示反诘语气,可译为“呢”。

语气词,表示感叹,可译为“啊”。语气词,表示揣测语气,可译为“吧” “其”的用法①作代词,有四种情况: ???

②作语气副词,有两种情况:

表猜测???圣人之所以为圣……其皆出于此乎(大概)

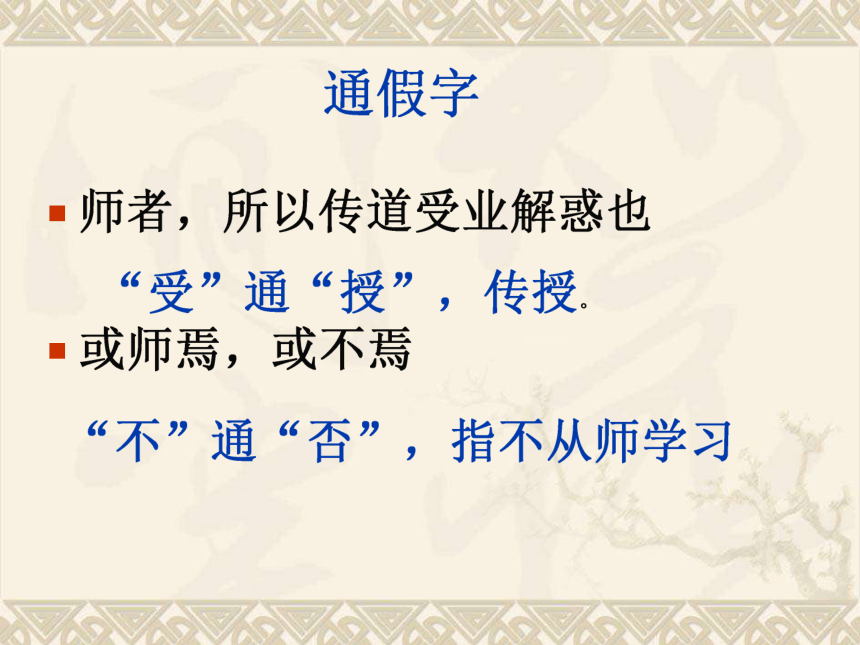

表感叹???今其智乃反不能及,其可怪也欤(多么)1、生乎吾前,其闻道也,固先乎吾(他) 2、惑而不从师,其为惑也,终不解矣(那些) 3、古之圣人,其出人也远矣(他们) 4、余嘉其能行古道(他) 5、夫庸知其年之先后生于吾乎(他们的)通假字

师者,所以传道受业解惑也

或师焉,或不焉“受”通“授”,传授。

“不”通“否”,指不从师学习

重点语句翻译1、句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

2、生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾後,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。不通晓句读,不能解决疑惑,有的向老师学习,

有的却不向老师求教,小的方面倒要学习,大的

方面却要丢弃了,我看不出他们有什么明智的呢。出生比我早的人,他知道道理本来比我早,我跟从

他向他学习;比我出生迟的人,他知道道理如果也

比我早。

3、古之学者必有师。师者,所以传道受业解

惑也。

4、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

古时候求学的人一定有老师。老师是传授

道理,传授学业,解释疑难的人。

我学习的是道理,哪里计较他生年比我早还是

晚呢?所以,不论地位显贵还是地位低下,不论

年长年少,道理存在的地方,也是老师存在的地方。 5、彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

6、是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 那个人与某个人年龄相近,修养和学业也差

不多,(怎么能称他为老师呢?)以地位低

的人为师,那是很使人丢脸的事,称官位高

的人为师就近于谄媚。所以学生不一定不如老师,老师也不一定比

学生强,知道道理有先有后,技能学业各有

专门研究,如此而已。

问题热线一

韩愈的这篇《师说》是写给一个

叫李蟠的十七岁小伙子的。 一代

文学宗师为什么要为一个名不见

经传的小伙子写下这一篇流芳千古

的名篇佳作——《师说》?

探究二 文末说“余嘉其能行古道”,“古道”指什么?古人从师之道是什么?课文体现在哪里? 【探究三】

(1)教师既有三项任务,但本段仅阐述了其中两项,“受业”一项未作阐述,这是为什么?

(2)所阐述的两项中,哪一项是主要的?有什么理由?

(3)“师道”指什么?“自魏晋氏以下,人益(更加)不事师。今之世不闻有师;有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮,收召后学(学生),作《师说》,因抗颜(态度严正不屈)而为师。世(世人)果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。”

------柳宗元《答韦中立论师道书》 写作背景 “耻学于师”的坏风气是在门第观念影响下产生的。门第观念源于魏晋南北朝的九品中正制。魏晋时期,士族阶层垄断了政治和经济大权,形成了门阀制度。上层士族的子弟,凭着高贵的门第生来就是统治者,他们不需要学习,也看不起老师。他们无论学业如何,都有官可做。到了韩愈所处的中唐时代,这种风气依然存在。到唐代,改以官爵的高下为区分门第的标准。显贵之家称“高门”,卑庶之家称“寒门”。这对择师也有很大影响,在当时士大夫阶层中就普遍存在着“位卑则足羞,官盛则近谀”的心理。 左迁至蓝关示侄孙湘 韩愈 一封朝奏九重天, 夕贬潮阳路八千。 欲为圣明除弊事, 肯将衰朽惜残年! 云横奏岭家何在? 雪拥蓝关马不前。 知汝远来应有意, 好收吾骨瘴江边。 第二段

世风时俗 删去句中加括号的虚词后,语气是否有变化? 师道(之)不传(也)久矣

欲人(之)无惑(也)难矣

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,(其)皆出于此(乎)

今其智(乃)反不能及

翻译例一:是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

例二:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。问题热线 作者是从哪几个角度来分析并批判这种“师道不传“流俗的?运用了什么论证手法?请同学具体说说作者是如何运用对比论证的?评点 前起后收,中排三节,皆以轻重相形。初以圣与愚相形,圣且从师,况愚乎?次以子与身相形,子且择师,况身乎?末以巫医、乐师、百工与士大夫相形,巫、乐、百工且从师,况士大夫乎?公之提诲后学,亦可谓深切著明矣,而文法则自然而成者也。

(宋代,黄震《黄氏日钞》卷五九)问题热线 第二段“前起”而后没收,并不像第一、三两段那么“有始有终”。通观第二段,并参照第一段结尾句的表述,给第二段写一个结尾句。是故无圣无众,无子无身,无贵无贱,

择师而从,师道复/传矣。 【问题热线三】 韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是所有做父亲的人,最后又是“士大夫之族”,他的主要批评对象究意是谁?请说明理由。 语言品味 本文语言犀利,试从这一段中举出几个例子。 “天不欲使兹人有知乎,则吾之命不可期;如使兹人有知乎,非我其谁哉!其行道,其为书,其化今,其传后,必有在矣!”

------韩愈《重答张籍书》“圣人无常师”这个说法的实质是什么?对我们有怎样的启示? 《论语·子张》:“夫子焉不学,而亦何常师之有?”

--------(子贡语) “这里的所谓师,不是指在学校里教课的老师,是指给社会上学业有成的士人或学者做老师,或给做官的当老师。唐朝时候,反对这样的老师,认为有人敢于做这样的老师,是狂人。只有韩愈不管这种风气,不怕人家的耻笑,敢于做这样的老师。为了反对这种风气,批驳这种耻笑,他写了《师说》”。

------周振甫 第三段:作者引述孔子的言行,阐述了什么观点?做出了什么论断? 作者引孔子“师郯子、苌弘、师襄、老聃”之行,述孔子“三人行,则必有我师”之语,

意在支撑本节的中心句“圣人无常师”,这也正是作者要论述的观点。随后,在此基础上,

作者顺理成章,将文意又推进一层:“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,

术业有专攻,如是而已。”紧紧扣住文章第一节阐述从师态度的一句话:“是故无贵无贱,

无长无少,道之所存,师之所存也。”

值得一提的是,韩愈说“郯子之徒,其贤不及孔子”,看似闲来之笔,实则别有他意。郯子

之徒中,自然有道家鼻祖老子,而其贤不及儒家宗师孔子,在韩愈眼中,“儒”、“道”孰是孰

非,孰厚孰薄,便不言而喻了。师说

韩愈

古之学者必有师。师者,所以传道授业解惑也。人非生而知之者。孰能无惑?

惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾。吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

译文:

古代求学的人一定要有老师。老师,是来传授道理,教授学业,解答疑难问题的。人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑难问题呢?有了疑惑,却不跟随老师学习,那些疑难问题,最终也不能理解。出生在我的前面,他懂得的道理本来就早于我,我应该跟随他,把他当成我的老师;出生在我的后面,他懂得道理也早于我,我也跟随他,把他当成自己的老师。我学习道理罢了,那管他的生年比我早还是比我晚呢?所以无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。 嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣。犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不齿相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼于彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也矣!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 哎!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,想要 人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;现在的一般人,他们的才智低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这原因吧?人们爱他们的孩子,就选择老师来教他,但是对于他自己呢,却以跟从老师学习为可耻,真是糊涂啊!那些孩子们的老师,是教他们读书,帮助他们学习断句的,不是我所说的能传授那些大道理,解答那些疑难问题的。 一方面不通晓句读,另一方面不能解决疑惑,有的句读向老师学习 ,有的疑惑却不向老师学习;小的方面倒要学习,大的方面反而放弃不学,我没看出那种人是明智的。巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这类人,听到称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。问他们为什么讥笑,就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师,就觉得羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚了。”哎!古代那种跟从老师学习的风尚不能恢复,从这些话里就可以明白了。巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识反而赶不上这些人,真是令人奇怪啊!整体把握课文 本文的中心论点及各段落的主要内容是什么?

中心论点:古之学者必有师(无贵无贱,无长无 少,道之所存,师之所存)

一、从师的重要性和从师的标准

二、批判当时士大夫耻于从师的不良社会风气

三、用具体事实进一步阐明师生师道的关系

四、说明写本文的原因

结论:向后学号召

具体赏析探究第一段可分为几层?概括每层大意,并指出运用的论证方法:

四层:

一、开门见山提出中心论点“古之学者必有师”

——下定义

二、正面概论老师的职责“传道受业解惑”。

三、阐明从师的必要性重要性“人非生而知之”。

四、正面提出择师的标准“道之所存师之所存”。

——作结论具体赏析探究 第二段论述的分论点是什么?论述针对的是 什么现象?主要采用了什么论证方法?试具体说明。

分论点:师道之不传也久矣!

针对:耻学于师的社会陋习

论证:古之圣人——今之众人→圣益圣愚益愚

对其子——对自身 →小学大遗未见其明 对比论证

巫乐百工——士大夫 →耻学于师智不能及具体赏析探究 第三段提出的分论点是什么?本段采用了什么论证方法?论述的内容是什么?

分论点:圣人无常师

论证:

师生关系——弟子不必不如师,师不必贤于弟子

引证、例证

师道关系——闻道有先后,术业有专攻具体赏析探究第四段的内容是什么?其中隐含着作者的什么

观点?在文中有何作用?

一、说明写本文的原因

二、隐含观点

1.好古文;

2.不拘于时

三、作用

1、总结全文,向后学号召

2、照应强调本文中心课文提纲 内容 论证方法 学者必有师一段二段 三段四段老师的作用——传道受业解惑从师的必要性——人非生而知之择师的标准——道之所存师之所存古之圣人——今之众人→圣益圣愚益愚对其子——对自身 →小学大遗未见其明巫乐百工——士大夫 →耻学于师智不能及 师生关系——弟子不必不如师,师不必贤于弟子师道关系——闻道有先后,术业有专攻写作缘起 好古文 不拘于时下定义 作结论对比法例证法、引证法知识归纳

1、古之学者必有师古:泛指求学的人;读书人今:指有专门学问的人古今异义2、所以传道受业解惑也古:特殊指示代词“所”与介词“以”结合,译为

㈠用来……办法(方式、工具、依据等);

㈡……的原因(或缘由)今:表因果关系连词。3、无贵无贱,无长无少古:无论,不论。今:没有。4、小学而大遗古:①小的方面;②一般指研 究文字、训诂、音韵的学问。 今:对儿童、少年实施初等教育的学校。5、句读之不知古:句子停顿的地方今:看字发出声音。6、今之众人古:一般人今:许多的人。7、吾从而师之古:跟随,而,连词,表目的和结果今:合成一连词,表目的或结果8、师不必贤于弟子

古:不一定今:不需要通假字1、师者,所以传道受业解惑也。

2、或师焉,或不焉(“受”通“授”,传授)(“不”通“否”,不)名词、形容词意动用法从而师之。师,名词作作动词,意动用法。

以……为师。

而耻学于师。耻,形容词意动用法。

以……为耻“师”的用法①作名词,有两种情况: ????

?②作动词,有三种情况: ????作“学习、效法”讲 ????

作“从师”讲 ???? ????作“以……为师”讲意动用法 一词多义? 作“老师”讲???古之学者必有师 ????作“专门技艺人”讲???巫医乐师百工之人 吾师道也(“师道”,动宾关系) ????巫医乐师百工之人,不耻相师 或师焉,或不焉 ????师道之不传也久矣(“师道”,偏正关系分层训练 指出下列实词虚词的用法和意义

师:A 古之学者必有师

B 吾从而师之

C 吾师道也

D 九国之师,逡巡而不敢进

道: A 师者,所以传道受业解惑也

B 师道之不传也久矣

C 彼与彼年相若也,道相似也

D 从华容道步走

E 道芷阳间行

F策之不以其道

徒: A 郯子之徒,其贤不及孔子

B 然徒步则汗出浃背

C 乃号令徒属曰

D 徒见欺 名,老师

名词意动,以……为师

名作动 ,学习

名词, 军队

名词,道理

风尚

名词,道德学问

道路

名作动,取道

名词,方法

类

步行

门徒

白白的 之:A 郯子之徒

B 句读之不知

C 师道之不复,可知矣

D 古之学者

E 六艺经传,皆通习之

其:A 其为惑也,终不解矣

B 其闻道也亦先乎吾

C 其皆出于此乎

D 其可怪也欤

乎:A 其闻道也亦先乎吾

B 生乎吾后

C 夫庸知其年之先后生于吾乎?

D 嗟乎

代词,这

宾语前置的标志

主谓之间,取独,不译

助词,的

音节助词,无意

指示代词,那些

人称代,词他们

语气副词,表猜测,大概

表感叹多么

相当“于”,表比较

表动作发生时间 ,在

疑问句末表反问,呢

表感叹,啊 指出下面句子的文言句式1、师者,所以传道受业解惑也。

2、而耻学于师

3、句读之不知,惑之不解 4、今其智乃反不能及

5、不拘于时,学于余。判断句

介词结构作状语后置

宾语前置

省略句

被动句

介词结构作状语后置

尝试翻译下面的文段: 君子学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事,识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?

——清 刘开《孟涂文集》

【翻译】

君子学习一定喜爱问。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增加知识。喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习的人。道理明白了,可是还可能不能应用于实际,认识了那些大的(原则、纲领、总体),可是还可能不了解那些细节,(对于这些问题)除了问,将怎么解决呢? 布置作业:1、熟练背诵课文

2、仿照学习活动四制作学习卡片,总结文中重点实词“师”“道”“徒”重点虚词“其”“之”“乎”的用法。布置作业:

请以“老师”为话题写一篇或回忆老师或评价老师的周记。写作背景:

本文作于公元803年,当时韩愈三十五岁,在文坛上已 有声望为了学习和宣传儒道,开展古文运动,他广泛结交青年后学,给以帮助和指导,因而遭到一般士大夫攻击,被讥讽为“好为人师”。

《师说》就是回答这种责难的。 在中国,自古以来就有从师的风尚,但是唐朝时候,魏晋门阀制度沿袭,贵族子弟无论学业如何都有官做,人们以从师为耻。柳宗元说:“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师 。”

从魏、晋以来,人们更不去拜老师。当今之世,便不曾听说有谁要作别人的老师,有这种想法,人们便总是七嘴八舌地嘲笑他,认为他是个狂人。只有韩愈不顾流俗,顶着世俗的嘲笑和侮辱,收召后辈学生,还写了《师说》 这篇文章,并态度端正地做别人的老师。 师说复习二、文学常识 韩愈,字 ,祖籍河北昌黎,世称“韩昌黎”,晚年任吏部侍郎,故称“韩吏部”。唐代著名的文学家、哲学家, 的倡导者,他的作品对我国古代散文的发展有深远的影响,苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。《师说》选自他的《昌黎先生集》 退之唐代古文运动句读( ) 或不焉( )经传( ) 从师( )

传道( ) 老聃( )

蟠( ) 苌弘( ) 近谀( ) 作师说以贻( )之

郯子( ) 欤( ) dòufǒu读准下列句中的重点字zhuàncóngchuándānpánchángyúyítán

yú名句默写1、古之学者必有师。师者, 。 ,

? ,其为惑也,终不解矣。

2、生乎吾前, ,吾从而师之;生乎吾后, ,

吾从而师之。吾师道也, ?

是故 , , , 。

3、是故圣益圣,愚益愚。 , ,

其皆出于此乎?

4、彼童子之师, , 。句读之不知,

惑之不解, , , ,吾未见其明也。

5、问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也, , 。”

巫医乐师百工之人, , ,其可怪也欤!

6、孔子曰: , 。 , ,

, ,如是而已。

重点语句翻译1、句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

2、生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾後,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。不通晓句读,不能解决疑惑,有的向老师学习,

有的却不向老师求教,小的方面倒要学习,大的

方面却要丢弃了,我看不出他们有什么明智的呢。出生比我早的人,他知道道理本来比我早,我跟从

他向他学习;比我出生迟的人,他知道道理如果也

比我早。

3、古之学者必有师。师者,所以传道受业解

惑也。

4、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

古时候求学的人一定有老师。老师是传授

道理,传授学业,解释疑难的人。

我学习的是道理,哪里计较他生年比我早还是

晚呢?所以,不论地位显贵还是地位低下,不论

年长年少,道理存在的地方,也是老师存在的地方。 5、彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

6、是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 那个人与某个人年龄相近,修养和学业也差

不多,(怎么能称他为老师呢?)以地位低

的人为师,那是很使人丢脸的事,称官位高

的人为师就近于谄媚。所以学生不一定不如老师,老师也不一定比

学生强,知道道理有先有后,技能学业各有

专门研究,如此而已。

7.是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

8.位卑则足羞,官盛则近谀。

因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧。

圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,

(原因)大概都出在这里吧!(以)地位低(的人为师),就感到羞耻,

(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚! 9.巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤?

10、师者,所以传道受业解惑也。巫医乐师和各种工匠,君子们不屑于与之

同列,现在君子们的见识竟反而比不上

(他们),可真奇怪啊! 老师,(是)靠(他)来传授道理,

讲授学业,解答疑难问题的人啊。

韩愈少小孤苦,由兄嫂抚养长大。二十岁入长安,三次考进士不中。贞元八年第四次参加考试,登进士第。曾入汴洲、徐州等地的幕府任闲职,贞元十八年到长安任国子监四门博士,从此正式步入仕途。

贞元十九年,改任监察御史,因上书论饥荒,得罪权贵,被贬为阳山县令。元和元年,新皇帝唐宪宗继位,他被召回长安,任国子监博士。元和十二年,升任刑部侍郎。元和十四年,唐宪宗派人迎佛骨入宫,韩愈上书力谏,被贬为潮洲刺使。

元和十五年,唐穆宗继位,召韩愈回长安为国子监祭酒,此后政治地位逐步上升,官至吏部侍郎。是“唐代古文运动”的倡导者,宋代苏轼称他为“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

“说”是一种议论文的文体,是申说事理的文章。一般为陈述自己对某种事物的见解.

(1)有的偏重叙事,

如《捕蛇者说》;

(2)有的说明中抒情,

如《爱莲说》;

(3)有的偏重说理,

如《马说》。 句读( ) 或不焉( )经传( ) 从师( )

传道( ) 老聃( )

蟠( ) 苌弘( ) 近谀( ) 作师说以贻( )之

郯子( ) 欤( ) dòufǒu读准下列句中的重点字zhuàncóngchuándānpánchángyúyítán

yú实词古之学者必有师

吾师道也

巫医乐师百工之人,不耻相师

师道之不传也久矣

或师焉,或不焉

十年春,齐师伐我名词,军队名词,老师名词作动词,学习动词,从师 动词,从师名词作动词,学习

师意动用法 吾从而师之

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

名词的意动用法,以……为师。名词的意动用法,以……为师。

道其闻道也固先乎吾

吾师道也

道相似也

师道之不传也久矣

余嘉其能行古道道理道理

道德学问风尚风尚重点文言实词 士大夫之族──

彼与彼年相若也──

术业有专攻──

不拘于时──

余嘉其能行古道──

作《师说》以贻之──类相似学习,研究束缚,限制赞许赠送

“之”的用法①作代词,有两种情况:

1、指代人或事物 择师而教之

2、连接定语和中心词,相当于“这类”、“这些” ????郯子之徒 ????巫医乐师百工之人

②作助词,有四种情况: 1、放在定语与中心词之间??? 古之学者 2、放在主谓之间,取消句子独立性????师道之不复,可知矣 3、表示宾语前置???? 句读之不知

?4、在动词、形容词或表示时间的词后,凑足音节,无意义 ????六艺经传,皆通习之

生乎吾前

其闻道也固先乎吾

夫庸知其年之后生于吾乎

其皆出于此乎

嗟乎!乎表示动作发生的时间,可译“在”。相当于“于”,表示比较,可译为“比”。

语气词,表示反诘语气,可译为“呢”。

语气词,表示感叹,可译为“啊”。语气词,表示揣测语气,可译为“吧” “其”的用法①作代词,有四种情况: ???

②作语气副词,有两种情况:

表猜测???圣人之所以为圣……其皆出于此乎(大概)

表感叹???今其智乃反不能及,其可怪也欤(多么)1、生乎吾前,其闻道也,固先乎吾(他) 2、惑而不从师,其为惑也,终不解矣(那些) 3、古之圣人,其出人也远矣(他们) 4、余嘉其能行古道(他) 5、夫庸知其年之先后生于吾乎(他们的)通假字

师者,所以传道受业解惑也

或师焉,或不焉“受”通“授”,传授。

“不”通“否”,指不从师学习

重点语句翻译1、句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

2、生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾後,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。不通晓句读,不能解决疑惑,有的向老师学习,

有的却不向老师求教,小的方面倒要学习,大的

方面却要丢弃了,我看不出他们有什么明智的呢。出生比我早的人,他知道道理本来比我早,我跟从

他向他学习;比我出生迟的人,他知道道理如果也

比我早。

3、古之学者必有师。师者,所以传道受业解

惑也。

4、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

古时候求学的人一定有老师。老师是传授

道理,传授学业,解释疑难的人。

我学习的是道理,哪里计较他生年比我早还是

晚呢?所以,不论地位显贵还是地位低下,不论

年长年少,道理存在的地方,也是老师存在的地方。 5、彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

6、是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 那个人与某个人年龄相近,修养和学业也差

不多,(怎么能称他为老师呢?)以地位低

的人为师,那是很使人丢脸的事,称官位高

的人为师就近于谄媚。所以学生不一定不如老师,老师也不一定比

学生强,知道道理有先有后,技能学业各有

专门研究,如此而已。

问题热线一

韩愈的这篇《师说》是写给一个

叫李蟠的十七岁小伙子的。 一代

文学宗师为什么要为一个名不见

经传的小伙子写下这一篇流芳千古

的名篇佳作——《师说》?

探究二 文末说“余嘉其能行古道”,“古道”指什么?古人从师之道是什么?课文体现在哪里? 【探究三】

(1)教师既有三项任务,但本段仅阐述了其中两项,“受业”一项未作阐述,这是为什么?

(2)所阐述的两项中,哪一项是主要的?有什么理由?

(3)“师道”指什么?“自魏晋氏以下,人益(更加)不事师。今之世不闻有师;有,辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮,收召后学(学生),作《师说》,因抗颜(态度严正不屈)而为师。世(世人)果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。”

------柳宗元《答韦中立论师道书》 写作背景 “耻学于师”的坏风气是在门第观念影响下产生的。门第观念源于魏晋南北朝的九品中正制。魏晋时期,士族阶层垄断了政治和经济大权,形成了门阀制度。上层士族的子弟,凭着高贵的门第生来就是统治者,他们不需要学习,也看不起老师。他们无论学业如何,都有官可做。到了韩愈所处的中唐时代,这种风气依然存在。到唐代,改以官爵的高下为区分门第的标准。显贵之家称“高门”,卑庶之家称“寒门”。这对择师也有很大影响,在当时士大夫阶层中就普遍存在着“位卑则足羞,官盛则近谀”的心理。 左迁至蓝关示侄孙湘 韩愈 一封朝奏九重天, 夕贬潮阳路八千。 欲为圣明除弊事, 肯将衰朽惜残年! 云横奏岭家何在? 雪拥蓝关马不前。 知汝远来应有意, 好收吾骨瘴江边。 第二段

世风时俗 删去句中加括号的虚词后,语气是否有变化? 师道(之)不传(也)久矣

欲人(之)无惑(也)难矣

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,(其)皆出于此(乎)

今其智(乃)反不能及

翻译例一:是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

例二:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。问题热线 作者是从哪几个角度来分析并批判这种“师道不传“流俗的?运用了什么论证手法?请同学具体说说作者是如何运用对比论证的?评点 前起后收,中排三节,皆以轻重相形。初以圣与愚相形,圣且从师,况愚乎?次以子与身相形,子且择师,况身乎?末以巫医、乐师、百工与士大夫相形,巫、乐、百工且从师,况士大夫乎?公之提诲后学,亦可谓深切著明矣,而文法则自然而成者也。

(宋代,黄震《黄氏日钞》卷五九)问题热线 第二段“前起”而后没收,并不像第一、三两段那么“有始有终”。通观第二段,并参照第一段结尾句的表述,给第二段写一个结尾句。是故无圣无众,无子无身,无贵无贱,

择师而从,师道复/传矣。 【问题热线三】 韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是所有做父亲的人,最后又是“士大夫之族”,他的主要批评对象究意是谁?请说明理由。 语言品味 本文语言犀利,试从这一段中举出几个例子。 “天不欲使兹人有知乎,则吾之命不可期;如使兹人有知乎,非我其谁哉!其行道,其为书,其化今,其传后,必有在矣!”

------韩愈《重答张籍书》“圣人无常师”这个说法的实质是什么?对我们有怎样的启示? 《论语·子张》:“夫子焉不学,而亦何常师之有?”

--------(子贡语) “这里的所谓师,不是指在学校里教课的老师,是指给社会上学业有成的士人或学者做老师,或给做官的当老师。唐朝时候,反对这样的老师,认为有人敢于做这样的老师,是狂人。只有韩愈不管这种风气,不怕人家的耻笑,敢于做这样的老师。为了反对这种风气,批驳这种耻笑,他写了《师说》”。

------周振甫 第三段:作者引述孔子的言行,阐述了什么观点?做出了什么论断? 作者引孔子“师郯子、苌弘、师襄、老聃”之行,述孔子“三人行,则必有我师”之语,

意在支撑本节的中心句“圣人无常师”,这也正是作者要论述的观点。随后,在此基础上,

作者顺理成章,将文意又推进一层:“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,

术业有专攻,如是而已。”紧紧扣住文章第一节阐述从师态度的一句话:“是故无贵无贱,

无长无少,道之所存,师之所存也。”

值得一提的是,韩愈说“郯子之徒,其贤不及孔子”,看似闲来之笔,实则别有他意。郯子

之徒中,自然有道家鼻祖老子,而其贤不及儒家宗师孔子,在韩愈眼中,“儒”、“道”孰是孰

非,孰厚孰薄,便不言而喻了。师说

韩愈

古之学者必有师。师者,所以传道授业解惑也。人非生而知之者。孰能无惑?

惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾。吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

译文:

古代求学的人一定要有老师。老师,是来传授道理,教授学业,解答疑难问题的。人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑难问题呢?有了疑惑,却不跟随老师学习,那些疑难问题,最终也不能理解。出生在我的前面,他懂得的道理本来就早于我,我应该跟随他,把他当成我的老师;出生在我的后面,他懂得道理也早于我,我也跟随他,把他当成自己的老师。我学习道理罢了,那管他的生年比我早还是比我晚呢?所以无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。 嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣。犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不齿相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼于彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也矣!

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 哎!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,想要 人没有疑惑难啊!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;现在的一般人,他们的才智低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这原因吧?人们爱他们的孩子,就选择老师来教他,但是对于他自己呢,却以跟从老师学习为可耻,真是糊涂啊!那些孩子们的老师,是教他们读书,帮助他们学习断句的,不是我所说的能传授那些大道理,解答那些疑难问题的。 一方面不通晓句读,另一方面不能解决疑惑,有的句读向老师学习 ,有的疑惑却不向老师学习;小的方面倒要学习,大的方面反而放弃不学,我没看出那种人是明智的。巫医乐师和各种工匠这些人,不以互相学习为耻。士大夫这类人,听到称“老师”称“弟子”的,就成群聚在一起讥笑人家。问他们为什么讥笑,就说:“他和他年龄差不多,道德学问也差不多,以地位低的人为师,就觉得羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚了。”哎!古代那种跟从老师学习的风尚不能恢复,从这些话里就可以明白了。巫医乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识反而赶不上这些人,真是令人奇怪啊!整体把握课文 本文的中心论点及各段落的主要内容是什么?

中心论点:古之学者必有师(无贵无贱,无长无 少,道之所存,师之所存)

一、从师的重要性和从师的标准

二、批判当时士大夫耻于从师的不良社会风气

三、用具体事实进一步阐明师生师道的关系

四、说明写本文的原因

结论:向后学号召

具体赏析探究第一段可分为几层?概括每层大意,并指出运用的论证方法:

四层:

一、开门见山提出中心论点“古之学者必有师”

——下定义

二、正面概论老师的职责“传道受业解惑”。

三、阐明从师的必要性重要性“人非生而知之”。

四、正面提出择师的标准“道之所存师之所存”。

——作结论具体赏析探究 第二段论述的分论点是什么?论述针对的是 什么现象?主要采用了什么论证方法?试具体说明。

分论点:师道之不传也久矣!

针对:耻学于师的社会陋习

论证:古之圣人——今之众人→圣益圣愚益愚

对其子——对自身 →小学大遗未见其明 对比论证

巫乐百工——士大夫 →耻学于师智不能及具体赏析探究 第三段提出的分论点是什么?本段采用了什么论证方法?论述的内容是什么?

分论点:圣人无常师

论证:

师生关系——弟子不必不如师,师不必贤于弟子

引证、例证

师道关系——闻道有先后,术业有专攻具体赏析探究第四段的内容是什么?其中隐含着作者的什么

观点?在文中有何作用?

一、说明写本文的原因

二、隐含观点

1.好古文;

2.不拘于时

三、作用

1、总结全文,向后学号召

2、照应强调本文中心课文提纲 内容 论证方法 学者必有师一段二段 三段四段老师的作用——传道受业解惑从师的必要性——人非生而知之择师的标准——道之所存师之所存古之圣人——今之众人→圣益圣愚益愚对其子——对自身 →小学大遗未见其明巫乐百工——士大夫 →耻学于师智不能及 师生关系——弟子不必不如师,师不必贤于弟子师道关系——闻道有先后,术业有专攻写作缘起 好古文 不拘于时下定义 作结论对比法例证法、引证法知识归纳

1、古之学者必有师古:泛指求学的人;读书人今:指有专门学问的人古今异义2、所以传道受业解惑也古:特殊指示代词“所”与介词“以”结合,译为

㈠用来……办法(方式、工具、依据等);

㈡……的原因(或缘由)今:表因果关系连词。3、无贵无贱,无长无少古:无论,不论。今:没有。4、小学而大遗古:①小的方面;②一般指研 究文字、训诂、音韵的学问。 今:对儿童、少年实施初等教育的学校。5、句读之不知古:句子停顿的地方今:看字发出声音。6、今之众人古:一般人今:许多的人。7、吾从而师之古:跟随,而,连词,表目的和结果今:合成一连词,表目的或结果8、师不必贤于弟子

古:不一定今:不需要通假字1、师者,所以传道受业解惑也。

2、或师焉,或不焉(“受”通“授”,传授)(“不”通“否”,不)名词、形容词意动用法从而师之。师,名词作作动词,意动用法。

以……为师。

而耻学于师。耻,形容词意动用法。

以……为耻“师”的用法①作名词,有两种情况: ????

?②作动词,有三种情况: ????作“学习、效法”讲 ????

作“从师”讲 ???? ????作“以……为师”讲意动用法 一词多义? 作“老师”讲???古之学者必有师 ????作“专门技艺人”讲???巫医乐师百工之人 吾师道也(“师道”,动宾关系) ????巫医乐师百工之人,不耻相师 或师焉,或不焉 ????师道之不传也久矣(“师道”,偏正关系分层训练 指出下列实词虚词的用法和意义

师:A 古之学者必有师

B 吾从而师之

C 吾师道也

D 九国之师,逡巡而不敢进

道: A 师者,所以传道受业解惑也

B 师道之不传也久矣

C 彼与彼年相若也,道相似也

D 从华容道步走

E 道芷阳间行

F策之不以其道

徒: A 郯子之徒,其贤不及孔子

B 然徒步则汗出浃背

C 乃号令徒属曰

D 徒见欺 名,老师

名词意动,以……为师

名作动 ,学习

名词, 军队

名词,道理

风尚

名词,道德学问

道路

名作动,取道

名词,方法

类

步行

门徒

白白的 之:A 郯子之徒

B 句读之不知

C 师道之不复,可知矣

D 古之学者

E 六艺经传,皆通习之

其:A 其为惑也,终不解矣

B 其闻道也亦先乎吾

C 其皆出于此乎

D 其可怪也欤

乎:A 其闻道也亦先乎吾

B 生乎吾后

C 夫庸知其年之先后生于吾乎?

D 嗟乎

代词,这

宾语前置的标志

主谓之间,取独,不译

助词,的

音节助词,无意

指示代词,那些

人称代,词他们

语气副词,表猜测,大概

表感叹多么

相当“于”,表比较

表动作发生时间 ,在

疑问句末表反问,呢

表感叹,啊 指出下面句子的文言句式1、师者,所以传道受业解惑也。

2、而耻学于师

3、句读之不知,惑之不解 4、今其智乃反不能及

5、不拘于时,学于余。判断句

介词结构作状语后置

宾语前置

省略句

被动句

介词结构作状语后置

尝试翻译下面的文段: 君子学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事,识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?

——清 刘开《孟涂文集》

【翻译】

君子学习一定喜爱问。“问”和“学”是相辅相成地进行的,不“学”就不能提出疑难,不“问”就不能增加知识。喜爱学习却不多问,不是真的喜爱学习的人。道理明白了,可是还可能不能应用于实际,认识了那些大的(原则、纲领、总体),可是还可能不了解那些细节,(对于这些问题)除了问,将怎么解决呢? 布置作业:1、熟练背诵课文

2、仿照学习活动四制作学习卡片,总结文中重点实词“师”“道”“徒”重点虚词“其”“之”“乎”的用法。布置作业:

请以“老师”为话题写一篇或回忆老师或评价老师的周记。写作背景:

本文作于公元803年,当时韩愈三十五岁,在文坛上已 有声望为了学习和宣传儒道,开展古文运动,他广泛结交青年后学,给以帮助和指导,因而遭到一般士大夫攻击,被讥讽为“好为人师”。

《师说》就是回答这种责难的。 在中国,自古以来就有从师的风尚,但是唐朝时候,魏晋门阀制度沿袭,贵族子弟无论学业如何都有官做,人们以从师为耻。柳宗元说:“由魏晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师 。”

从魏、晋以来,人们更不去拜老师。当今之世,便不曾听说有谁要作别人的老师,有这种想法,人们便总是七嘴八舌地嘲笑他,认为他是个狂人。只有韩愈不顾流俗,顶着世俗的嘲笑和侮辱,收召后辈学生,还写了《师说》 这篇文章,并态度端正地做别人的老师。 师说复习二、文学常识 韩愈,字 ,祖籍河北昌黎,世称“韩昌黎”,晚年任吏部侍郎,故称“韩吏部”。唐代著名的文学家、哲学家, 的倡导者,他的作品对我国古代散文的发展有深远的影响,苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。《师说》选自他的《昌黎先生集》 退之唐代古文运动句读( ) 或不焉( )经传( ) 从师( )

传道( ) 老聃( )

蟠( ) 苌弘( ) 近谀( ) 作师说以贻( )之

郯子( ) 欤( ) dòufǒu读准下列句中的重点字zhuàncóngchuándānpánchángyúyítán

yú名句默写1、古之学者必有师。师者, 。 ,

? ,其为惑也,终不解矣。

2、生乎吾前, ,吾从而师之;生乎吾后, ,

吾从而师之。吾师道也, ?

是故 , , , 。

3、是故圣益圣,愚益愚。 , ,

其皆出于此乎?

4、彼童子之师, , 。句读之不知,

惑之不解, , , ,吾未见其明也。

5、问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也, , 。”

巫医乐师百工之人, , ,其可怪也欤!

6、孔子曰: , 。 , ,

, ,如是而已。

重点语句翻译1、句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

2、生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾後,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。不通晓句读,不能解决疑惑,有的向老师学习,

有的却不向老师求教,小的方面倒要学习,大的

方面却要丢弃了,我看不出他们有什么明智的呢。出生比我早的人,他知道道理本来比我早,我跟从

他向他学习;比我出生迟的人,他知道道理如果也

比我早。

3、古之学者必有师。师者,所以传道受业解

惑也。

4、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

古时候求学的人一定有老师。老师是传授

道理,传授学业,解释疑难的人。

我学习的是道理,哪里计较他生年比我早还是

晚呢?所以,不论地位显贵还是地位低下,不论

年长年少,道理存在的地方,也是老师存在的地方。 5、彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

6、是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 那个人与某个人年龄相近,修养和学业也差

不多,(怎么能称他为老师呢?)以地位低

的人为师,那是很使人丢脸的事,称官位高

的人为师就近于谄媚。所以学生不一定不如老师,老师也不一定比

学生强,知道道理有先有后,技能学业各有

专门研究,如此而已。

7.是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

8.位卑则足羞,官盛则近谀。

因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧。

圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,

(原因)大概都出在这里吧!(以)地位低(的人为师),就感到羞耻,

(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚! 9.巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤?

10、师者,所以传道受业解惑也。巫医乐师和各种工匠,君子们不屑于与之

同列,现在君子们的见识竟反而比不上

(他们),可真奇怪啊! 老师,(是)靠(他)来传授道理,

讲授学业,解答疑难问题的人啊。