吉林省通化市辉南县第六中学2023-2024学年高二下学期3月半月考(B)历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省通化市辉南县第六中学2023-2024学年高二下学期3月半月考(B)历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 688.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

辉南县第六中学2023-2024学年高二下学期3月半月考 历史试卷B

一、单选题(每题3分,共72分)

1.人类从食物的采集者变成食物的生产者,生活方式由游牧到定居生活的主要原因是

A.农耕经济的出现 B.阶级的产生

C.私有制逐渐产生 D.早期城市的出现

2.据记载,秦国有专官负责管理耕牛,进行耕牛肥瘦的评比。对评为上等牛者,则田啬夫、饲养员、牛长受到奖励,反之,则受到惩罚。这一做法有利于( )

A.推动农业发展 B.加强思想控制 C.抑制土地兼并 D.确立中央集权

3.1866年,德国人西门子发明了世界第一台直流电机,首次把机械能转换成为电能。此后,有轨电车、无轨电车、电梯、电气火车等相继由西门子公司最先研发并投入市场。材料主要表明( )

A.德国成为科技革命发源地 B.英法丧失工业优势地位

C.科技迅速转化为生产力 D.技术进步推动科学产生

4.15世纪,欧洲商人将在西班牙漂洗过的羊毛,送到佛罗伦萨加工成细布,随后在埃及的亚历山大出售,然后从东方买来货物,在佛罗伦萨或欧洲其他地方销售,整个过程用时三年或者更长时间。这一过程

A.推动了国际分工的发展 B.折射出欧洲对技术的渴求

C.得益于新型远洋航线的开辟 D.反映出西方对东方的依赖

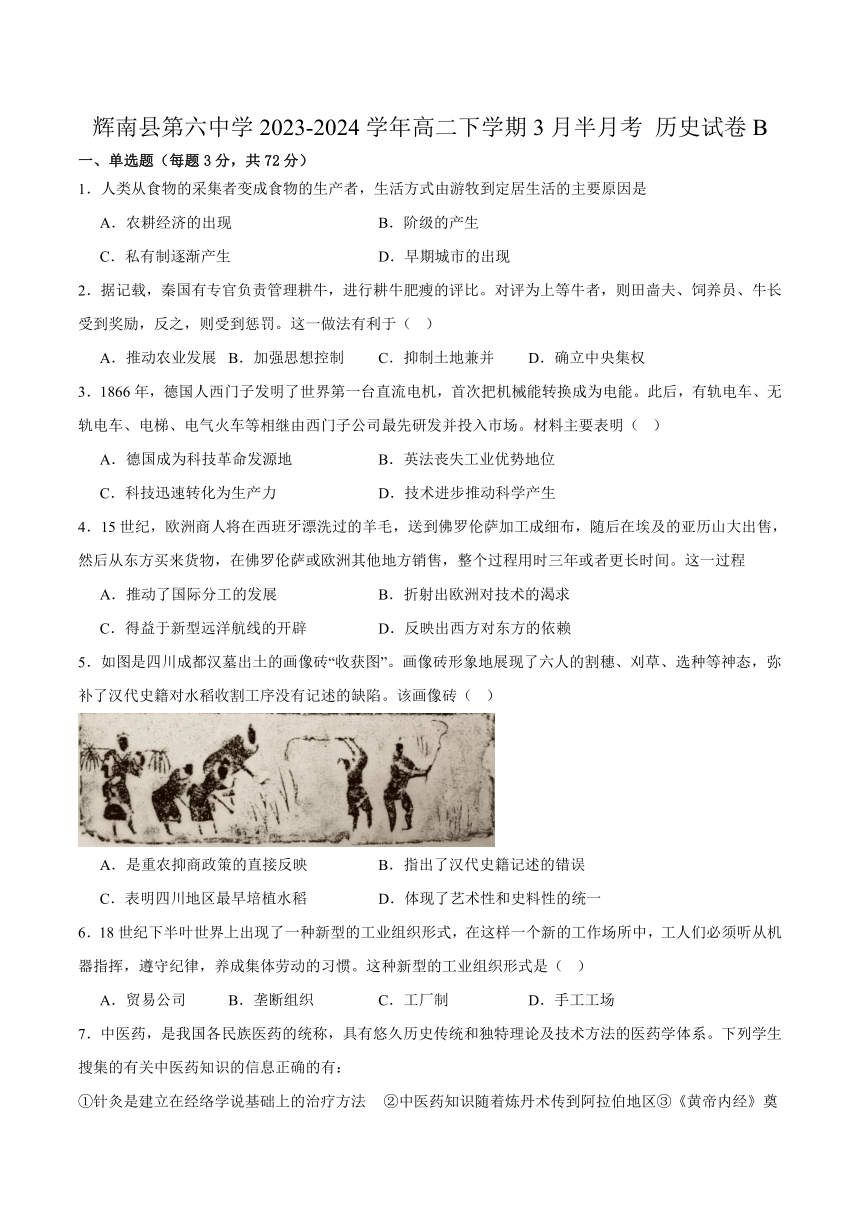

5.如图是四川成都汉墓出土的画像砖“收获图”。画像砖形象地展现了六人的割穗、刈草、选种等神态,弥补了汉代史籍对水稻收割工序没有记述的缺陷。该画像砖( )

A.是重农抑商政策的直接反映 B.指出了汉代史籍记述的错误

C.表明四川地区最早培植水稻 D.体现了艺术性和史料性的统一

6.18世纪下半叶世界上出现了一种新型的工业组织形式,在这样一个新的工作场所中,工人们必须听从机器指挥,遵守纪律,养成集体劳动的习惯。这种新型的工业组织形式是( )

A.贸易公司 B.垄断组织 C.工厂制 D.手工工场

7.中医药,是我国各民族医药的统称,具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。下列学生搜集的有关中医药知识的信息正确的有:

①针灸是建立在经络学说基础上的治疗方法 ②中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区③《黄帝内经》奠定了中医临床学的基础 ④《神农本草经》是第一部由政府颁布的药典

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

8.元朝在全国共设有陆站、水站约1500处。这些陆站、水站为公差人员服务,提供交通工具、住所、饮食、薪炭等,有时也用来运输官府物资。元朝政府这一举措旨在( )

A.促进区域经济文化交流 B.构建全国交通运输网络

C.加强对地方的有效治理 D.完善地方行政管理体系

9.“从西欧到中国的土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素……花生和番茄在东南亚热带的土地上疯长,以丰厚的产出支撑着众多的人口。”这一现象表明

A.资本主义世界市场已基本形成 B.物种实现了世界性的自由流动

C.物种交流丰富了亚欧社会生活 D.商品输出成为殖民扩张的手段

10.如表反映的是1851年欧美部分国家城市和农村人口统计情况表。由此可知( )

国家 英国 法国 俄国 美国

总人口(万人) 约1800 约3600 约5900 约2300

农村人口(%) 48% 75% 93% 87%

城市人口(%) 52% 25% 7% 13%

A.英国劳动力商品化程度较高 B.近代城乡的发展差距日益扩大

C.工业化水平影响城市化发展 D.城市化水平影响社会经济发展

11.从19世纪中期到20世纪早期,大约5000万欧洲人移民到了西半球。这次移民浪潮造成了美洲人口的激增。这些移民中仅有三分之一返回家乡,绝大多数都留在了西半球,他们和他们的后代把美洲国家改造成了欧洲化的国度。这次移民浪潮的出现主要反映了( )

A.美国综合国力远超欧洲 B.殖民扩张影响初显

C.西半球的自然资源丰富 D.工业革命的扩展

12.对于一座大楼来说,仅仅利用外墙玻璃就能把所需热水问题解决,每年可以节省大量的电力或煤气。这反映了新科技革命哪方面的成就( )

A.环境的检测和保护 B.能源的开发和利用

C.建筑行业的新发展 D.新材料的开发应用

13.东汉末至三国时期,全国性漕运体系被打破。曹魏在河北平原上修凿了白沟、利漕渠、平虏渠、泉州渠等运河,在黄淮平原上开凿了淮阳渠、百尺渠、广漕渠等运河,先后建立起以邺城、洛阳为中心的北方漕运体系。东吴开凿破岗渎,挖娄湖,凿横塘,辟航道,建立以建业为中心的南方漕运体系。据此推知,当时( )

A.北方经济格局发生了变化 B.动荡时局影响经济交流

C.东吴财政明显落后于曹魏 D.北方水利建设优于南方

14.1900年,旧金山发生鼠疫,政府将华人作为替罪羊,只对唐人街进行消毒和隔离,造成疫情扩散。1907年旧金山再度爆发鼠疫,政府鼓励城市民众踊跃参加灭鼠,还全面改造城市建筑的地基和地板,建设下水管道,升级垃圾处理技术。上述变化反映出旧金山( )

A.近代医疗技术进步显著 B.政府应对危机水平提高

C.种族歧视现象得以消除 D.社会公共卫生体系建立

15.16世纪的世界出现了这样一些现象:美洲生产的烟草、蔗糖、咖啡及棉花销往欧洲等地,其所必需的日用品如粮食、布匹等却需从欧洲进口;亚洲的茶叶、丝绸、瓷器和香料等奢侈品也出现在全球各地。这说明( )

A.新航路的开辟导致了该现象出现 B.资本主义世界经济体系的形成

C.欧洲的主要商路和贸易中心转移 D.欧洲旧的经济秩序遭到了冲击

16.探究因果关系是历史学习的重要技能。根据提示,表中空白处应填入( )

原因 结果

周王室衰微,列国纷争 中国历史上一次重大社会转型

士大夫活跃,百家争鸣

各国竞相实施富国强兵的变革

A.小农破产,经济衰退 B.少数民族政权入主中原

C.匈奴南迁,农民起义频繁 D.铁器牛耕使用提高生产力

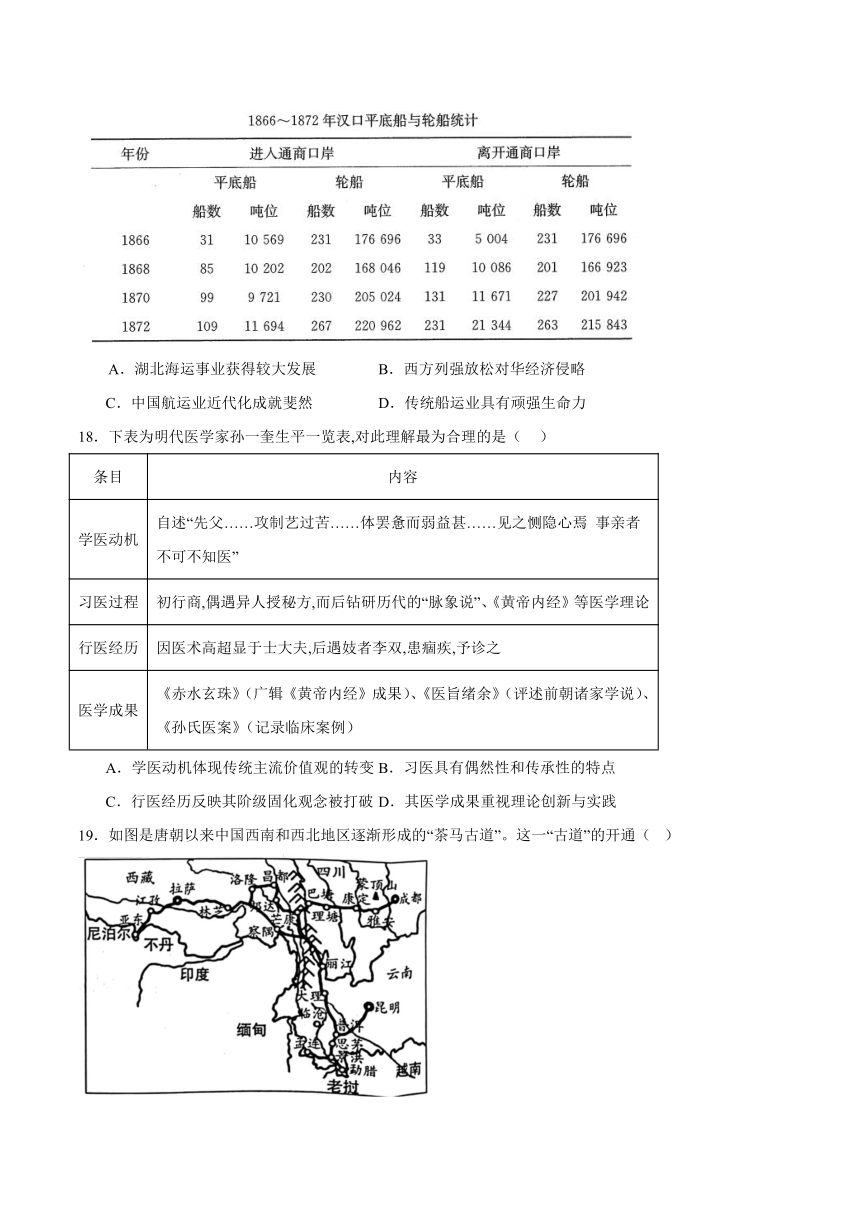

17.如表所示为1866—1872年江汉关所统计的平底帆船和轮船的有关情况。对表格数据理解正确的是,这一时期( )

A.湖北海运事业获得较大发展 B.西方列强放松对华经济侵略

C.中国航运业近代化成就斐然 D.传统船运业具有顽强生命力

18.下表为明代医学家孙一奎生平一览表,对此理解最为合理的是( )

条目 内容

学医动机 自述“先父……攻制艺过苦……体罢惫而弱益甚……见之恻隐心焉 事亲者不可不知医”

习医过程 初行商,偶遇异人授秘方,而后钻研历代的“脉象说”、《黄帝内经》等医学理论

行医经历 因医术高超显于士大夫,后遇妓者李双,患痼疾,予诊之

医学成果 《赤水玄珠》(广辑《黄帝内经》成果)、《医旨绪余》(评述前朝诸家学说)、《孙氏医案》(记录临床案例)

A.学医动机体现传统主流价值观的转变 B.习医具有偶然性和传承性的特点

C.行医经历反映其阶级固化观念被打破 D.其医学成果重视理论创新与实践

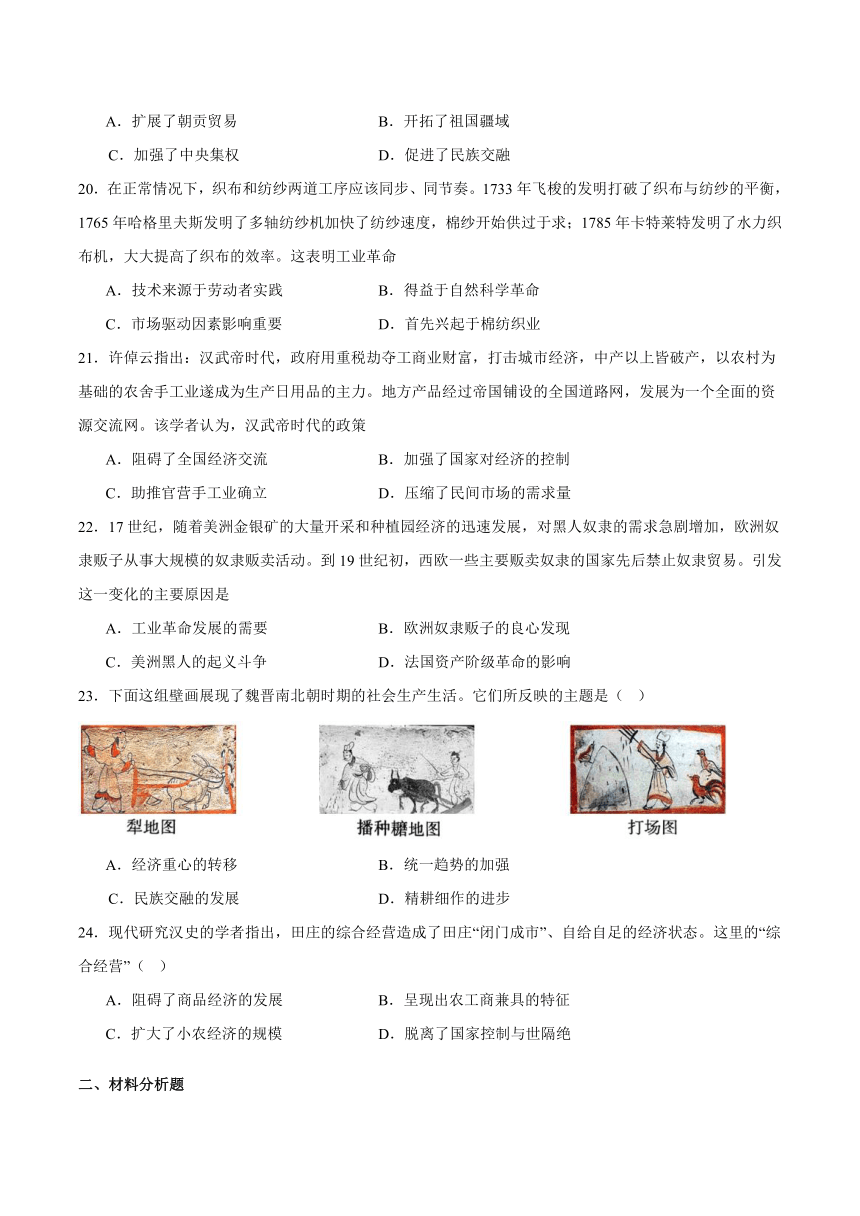

19.如图是唐朝以来中国西南和西北地区逐渐形成的“茶马古道”。这一“古道”的开通( )

扩展了朝贡贸易 B.开拓了祖国疆域

C.加强了中央集权 D.促进了民族交融

20.在正常情况下,织布和纺纱两道工序应该同步、同节奏。1733年飞梭的发明打破了织布与纺纱的平衡,1765年哈格里夫斯发明了多轴纺纱机加快了纺纱速度,棉纱开始供过于求;1785年卡特莱特发明了水力织布机,大大提高了织布的效率。这表明工业革命

A.技术来源于劳动者实践 B.得益于自然科学革命

C.市场驱动因素影响重要 D.首先兴起于棉纺织业

21.许倬云指出:汉武帝时代,政府用重税劫夺工商业财富,打击城市经济,中产以上皆破产,以农村为基础的农舍手工业遂成为生产日用品的主力。地方产品经过帝国铺设的全国道路网,发展为一个全面的资源交流网。该学者认为,汉武帝时代的政策

A.阻碍了全国经济交流 B.加强了国家对经济的控制

C.助推官营手工业确立 D.压缩了民间市场的需求量

22.17世纪,随着美洲金银矿的大量开采和种植园经济的迅速发展,对黑人奴隶的需求急剧增加,欧洲奴隶贩子从事大规模的奴隶贩卖活动。到19世纪初,西欧一些主要贩卖奴隶的国家先后禁止奴隶贸易。引发这一变化的主要原因是

A.工业革命发展的需要 B.欧洲奴隶贩子的良心发现

C.美洲黑人的起义斗争 D.法国资产阶级革命的影响

23.下面这组壁画展现了魏晋南北朝时期的社会生产生活。它们所反映的主题是( )

经济重心的转移 B.统一趋势的加强

C.民族交融的发展 D.精耕细作的进步

24.现代研究汉史的学者指出,田庄的综合经营造成了田庄“闭门成市”、自给自足的经济状态。这里的“综合经营”( )

A.阻碍了商品经济的发展 B.呈现出农工商兼具的特征

C.扩大了小农经济的规模 D.脱离了国家控制与世隔绝

二、材料分析题

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明清时代是江南市镇的发展繁荣时期。各地市镇的大小规模不一、仅常熟一地就有大小八十个市镇。绝大多数市镇都在河道畅通的地方夹河为市,市场都在河道两边与跨河桥畔。市镇发展较快的松江、嘉定、太仓一带,是棉花的产地,棉纺织业发达,如嘉定县“居民以花布为生,男耕女织冬夏无间,昼夜兼营”。大量的布匹成为市镇交易的重要商品。而苏州、湖州的一些市镇则与丝织业发生密切联系,如南浔是湖丝的著名产地,吴江的盛泽、黄溪都以丝织品著称全国。

——摘编自何荣昌《明清时期江南市镇的发展》

材料二 从16世纪至18世纪初,英格兰地区的市镇增至700个。为了保证各农户能够进行日常的剩余农产品交换,各镇的集市日子都彼此岔开、互不重叠。在工商业发达的地方还兴起了一批工业集镇,它们一般出现在集市或港口所在地或是水流充沛、落差较大的河谷地区。它们的经济以一项或多项手工业长足的专业发展为特色,同时又对乡村工业的初级产品进行高级加工。市镇还承担起向外输出本地商品和调进原材料的职能。到工业革命前夕,这些城镇都拥有农副产品和手工业产品的专市,如粮食市场有九十六个之多,纺织原料及产品(以毛纺织为主)的专市有五十多个。

——摘编自杨杰《英国小市镇与乡村工业化的协调发展》

根据材料一、二、指出明清时期江南市镇的兴起与发展和17—18世纪初英国工业集镇的异同点。(8分)

26.城市与社会保障

材料:古罗马城与西汉长安城平面图

观察材料中的城市平面示意图,结合所学,概括古罗马城和长安城布局的不同点。(8分)

27.阅读材料,结合所学,从城镇化与社会保障关系的角度对城市化进程加以解读。要求:观点正确,逻辑清晰,多角度论述(12分)

材料 部分国家城市化进程简表

国别 时间 城镇化建设 社会保障

美国 快速发展1880-1970年 大量移民来到美国,工业革命吸引了大量人口流向城市 20世纪30年代成立联邦救济署,颁布《社会保障法》《就业法》《经济危机法》

1970年以后 放缓逆城市化现象,人口由大城市迁向郊区的现象日益增多 福利保障过高,给政府带来了严重财政危机

英国 18世纪60年代——19世纪末 非常迅速城镇人口从不到20%到发展约为75% 严重滞后,沿用传统的“济贫法” ,城市人口膨胀、贫富分化、住房拥挤、各种犯罪问题凸显

20世纪以后 基本实现城镇化发展速度有所放缓 建立现代社会保险制度,进入到福利国家的行列出现过度发展社会保障问题

德国 1840-1914年 农村劳动人口向众多的小城镇流动,城镇化发展加快 现代社会保险制度逐渐产生,颁布(帝国保险法》《职员保险法》

二战后 发展速度放缓 社会保障完善,建成福利国家

25.相同点:都由工商业的发展所引起;生产专业化。

不同点:英国市镇以毛纺织业为主,江南市镇以棉纺织业、丝织业为主;英国市镇分布在集市或港口或河各地区,江南市镇分布在水路交通便利之处;英国市镇与国际市场联系密切,江南市镇与国际市场联系相对较弱。

罗马城:不追求规整,神庙、娱乐、浴场等公共服务设施多,有一定宗教色彩。

长安城:布局规整,皇家宫殿所占比例大,体现了强烈的皇权色彩。

示例:

近代以来,工业革命推动了城市化进程。城市化经历了由快速发展到逐步放缓的过程。

为适应城市化发展,美英德三国都建立了社会保障制度,但呈现出不同特点。英国最先完成工业化和城镇化,其社会保障制度建设相对滞后,传统的“济贫法”无法解决城镇化带来的各种问题。德国较早颁布了《帝国保险法》等;美国在经济危机期间,成立了专门的救济机构,颁布《社会保障法》。美国和德国适应城镇化的发展,通过立法适时建立相应的社会保障制度,有力推动了社会经济发展。二战后,美英德三国城镇化速度都有所放缓,出现逆城市化现象。高福利的社会保障加剧了政府的财政负担,制约了社会经济发展,社会保障制度面临考验。

综上,社会保障建设应该与城镇化发展水平形成良性互动关系,当二者协调发展时,将促进社会的进步;反之,将制约经济和社会的发展。

半月考参考答案:

1.A

【详解】结合所学知识可知,人类从游牧生活到定居生活的主要原因是农耕经济的出现,这是生产力进步,A正确;B、C、D出现均是生产力发展的产物,排除。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。通过材料可以看出,秦朝对耕牛的管理比较严格,这主要是因为牛作为主要的农业动力受到政府的保护,它有利于推动农业生产的发展,A项正确;耕牛与加强思想控制无关,排除B项;保护耕牛不能抑制土地兼并,排除C项;保护耕牛与中央集权无关,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】据题意可知,由于德国人西门子发明了直流电机,从而使得西门子公司率先将电车、电梯和电气火车等研发成功并投入市场,这说明科学技术转化成了社会生产力,C项正确;科技革命一般是指二战后出现的、以计算机互联网技术为核心的革命,1866年并不是在二战以后,因此无法说明德国成为二战后科技革命的发源地,排除A项;仅根据德国的技术进步并不足以说明英法丧失了工业优势地位,排除B项;科学的产生要远远早于1866年,因此技术进步推动了科学产生的说法明显不符合题意主旨,排除D项,故选C项。

4.A

【详解】材料“欧洲商人将在西班牙漂洗过的羊毛,送到佛罗伦萨加工成细布,随后在埃及的亚历山大出售”体现的是15世纪出现了简单的国际分工,A正确;材料未涉及对技术的渴求,B排除;新航路开辟是在16世纪,C排除;D说法与材料无关,排除。故选A。

5.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干提示词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:汉代(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:西汉成都汉墓出图的画像砖中展现了劳作场景,在美术上具有一定的艺术性,同时“弥补了汉代史籍对水稻收割工序没有记述的缺陷”,具有一定史料性,该画像砖体现了艺术性和史料性的统一,D项正确;材料体现农耕场景,但不能反映对农业的重视,也没有反映对工商业的抑制,排除A项;“汉代史籍对水稻收割工序没有记述”不能说明汉代史籍记述的错误,排除B项;材料反映了汉代有水稻种植,但不能反映四川“最早”种植水稻,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】依据材料“18世纪下半叶”可知,处于第一次工业革命时期;依据材料“新型的工业组织形式”、“工人们必须听从机器指挥,遵守纪律,养成集体劳动的习惯”并结合所学可知,第一次工业革命时期产生了新的工业组织形式,即工厂制,C项正确;贸易公司在新航路开辟后就已经出现,排除A项;垄断组织出现在19世纪末20世纪初,处于第二次工业革命时期,排除B项;手工工场是资本主义萌芽时期的组织形式,使用手工劳动,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】结合所学可知,针灸学在中医治疗中发挥很大作用,它建立在经络学说基础上,治疗效果显著;中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区,①②项正确,A项正确;张仲景提出辨证施治的原则,著成《伤寒杂病论》,奠定了中医临床学的基础,③项错误;④《唐本草》是第一部由政府颁布的药典,④项错误,排除BCD项 。故选A项。

8.C

【详解】根据题干“为公差人员服务”“运输官府物资”并结合所学可知,元朝政府遍设驿站的目的是保证政令通达和保障官府物资供应,这些有利于加强对地方的有效治理,C项正确;驿站促进区域经济文化交流,构建了全国交通运输网络,但这两项为驿站制度的影响,并非构建驿站制度的目的,排除AB项;驿站不属于地方行政关系体系的内容,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】根据材料可知,各种作物的传播能够养活更多的人口,丰富了亚欧社会生活,C项正确;根据所学知识可知,第一次工业革命使得世界市场初步形成,第二次工业革命使得世界市场最终形成,排除A项;材料反映了物种交流丰富了亚欧社会生活,B项不符合材料主旨,排除B项;材料未涉及殖民扩张,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1851年(欧美国家)。据表格可以看出,工业革命完成之时,英国城市化水平远远高于其他国家,这主要归功于英国的工业化水平发达,C项正确;材料不体现劳动力问题,排除A项;材料没有比较城乡差距,排除B项;材料没有体现城市化水平对经济的影响,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代移民浪潮。根据材料“这次移民浪潮造成了美洲人口的激增。这些移民中仅有三分之一返回家乡,绝大多数都留在了西半球,他们和他们的后代把美洲国家改造成了欧洲化的国度。”可知,这次大规模的移民浪潮发生于19世纪中期至20世纪早期,即处于工业革命时期,移民方向是从欧洲到西半球的美洲地区,这一时期的移民浪潮也是工业革命的重要影响之一,D项正确;20世纪早期,美国经济实力迅猛增长,但是其综合国力同英、法等老牌殖民帝国尚有差距,排除A项;“19世纪中期到20世纪早期”不属于近代殖民活动初期,排除B项;出现这次移民浪潮的主要原因是工业革命在全球的扩展,而不是西半球的自然资源丰富,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(世界)。据本题材料“仅仅利用外墙玻璃就能把所需热水问题解决,每年可以节省大量的电力或煤气”可知,新科技革命解决了生产生活中所需的能源问题,因此为能源的开发与利用,B项正确;环境检测与保护无法解决热水问题,排除A项;材料强调解决热水问题,建筑行业新发展无法节省电力或煤气,排除C项;新材料的开发应用于解决热水问题关系不大,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:东汉末至三国时期。根据材料信息可知,东汉末年至三国时期,全国性漕运体系被打破,北方和南方都各自重新建立了漕运体系,这说明动荡时局影响南北各地的经济交流,B项正确;材料无法体现北方经济格局发生了变化、东吴财政明显落后于曹魏,排除A、C两项;单纯从材料信息,无法得出北方水利建设优于南方,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的内容,可知这是本质题。据本题时间信息可知时空是:1900-1907年(美国)。根据材料可知,1900年旧金山爆发鼠疫,只对唐人街进行消毒和隔离,造成疫情扩散,而1907年爆发鼠疫后政府改变应对方式,鼓励城市民众踊跃参加灭鼠,同时完善基础设施,反映政府应对危机水平提高,B项正确;材料中主要是提及政府的应对方式转变,没有医疗技术更新的信息,排除A项;C选项“消除”说法过于绝对,且种族歧视现象得以消除不符合史实,排除C项;社会公共卫生体系在1918年之后逐步建立起来,D项说法不符合史实,排除D项。故选B项。

15.A

【详解】根据材料“美洲生产的烟草、蔗糖、咖啡及棉花销往欧洲等地,其所必需的日用品如粮食、布匹等却需从欧洲进口;亚洲的茶叶、丝绸、瓷器和香料等奢侈品也出现在全球各地”并结合所学知识可知,材料反映新航路开辟后,食物物种交流范围更广,世界各地经济联系的加强,A项正确;资本主义世界经济体系的形成是在19世纪末20世纪初,排除B项;材料未涉及欧洲贸易中心的转移,排除C项;欧洲旧的经济秩序遭到了冲击与材料主旨不符,排除D项。故选A项。

16.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题表格信息可知准确时空是:春秋战国时期。由表格上“中国历史上一次重大社会转型”、“周王室式微,列国纷争”、“士大夫活跃,百家争鸣”与“各国竞相实施富国强兵的变革”这些信息判断,表中空白处应填春秋战国时期中国社会转型的原因。结合所学可知,原因除了表格以上这些外,铁器牛耕使用提高生产力也是其中重要原因,D项正确;春秋战国时期,伴随铁器牛耕的使用,小农经济开始逐步发展,而不是破产,经济衰退,排除A项;匈奴南迁,农民起义频繁、少数民族政权入主中原,与中国历史上一次重大社会转型无关,也不符该时期的史实,排除B、C项。故选D项。

17.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1866—1872年(中国)。据材料信息可知,1866—1872年进入和离开通商口岸的平底帆船的数量增加,说明传统船运业仍有顽强生命力,D项正确;材料反映1866—1872年通过通商口岸的船舶类型,无法判断轮船的国籍,无法说明湖北海运事业有较大发展,排除A项;一战期间,西方列强放松对华经济侵略,排除B项;无法从材料信息得出轮船的国籍信息,无法得出中国航运业近代化成就斐然的结论,排除C。故选D。

18.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是正向题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。根据材料“偶遇异人授秘方”“钻研历代的‘脉象说’、《黄帝内经》等医学理论”等信息可知,孙一奎的习医具有偶然性和传承性的特点,B项正确;孙一奎的学医动机很大程度出于对父亲的孝道,体现了传统的儒家伦理道德观,主流价值观并未发生转变,排除A项;根据“遇妓者李双,患痼疾,予诊之”这一信息难以得出孙一奎的“阶级固化观念被打破”的结论,排除C项;材料信息“广辑《黄帝内经》成果”“评述前朝诸家学说”等无法体现创新性,排除D项。故选B项。

19.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝以来(中国)。根据材料及所学知识可知,茶马古道是我国历史上内地和边疆地区进行茶马贸易所形成的古代交通路线,兴于唐宋时期,盛于明清时期,主要有滇藏、川藏、陕甘茶马古道,有利于加强中原与边疆地区的联系,促进了区域间的经济文化交流,进而促进了民族交融,D项正确;茶马贸易属于民间贸易,并非官方朝贡贸易,排除A项;茶马古道并没有拓展疆域,而是加强了交流,排除B项;茶马古道属于民间的商业贸易,并非官方对地方的管理,且茶马古道较为艰险,对加强中央集权影响较小,排除C项。故选D项。

20.C

【详解】根据材料“1765年哈格里夫斯发明了多轴纺纱机加快了纺纱速度,棉纱开始供过于求”“发明了水力织布机,大大提高了织布的效率”等信息结合所学知识可知,资本主义不断革新技术的主要原因是满足市场的需求,可见工业革命植根于市场导向的创新,故C选项正确;根据所学知识可知,第一次工业革命的技术发明主要来自于劳动者的实践经验,但材料内容没有体现技术发明的来源,排除A项;根据所学知识可知,第一次工业革命的技术发明主要来自于劳动者的实践经验,而不是得益于自然科学革命,排除B项;根据所学知识可知,第一次工业革命开始的行业是纺织业,但这不是材料所反映的本质问题,排除D项。故选C项。

21.B

【详解】结合所学知识可知,汉武帝时代,政府实行重农抑商政策,“打击城市经济”,使农民家庭手工业“成为生产日用品的主力”,通过国家铺设的全国道路网,进行“全面的资源交流”,加强了国家对经济的控制,B项正确;阻碍了全国经济交流与材料内容不符,A项排除;官营手工业在先秦时期已经出现,C项排除;压缩了民间市场的需求量与材料主旨不符,D项错误。

22.A

【详解】第一次工业革命,主要资本主义国家的工业生产在国民经济中占主导地位,资本主义发展需要自由劳动力,在对外贸易中倡导自由政策,所以贩卖黑奴被禁止,故选A;这一变化只是反映欧洲列强侵略方式的变化,并非良心发现,排除B;美洲黑人的起义斗争是变化的原因之一,不是主要原因,排除C;D与材料信息没有直接因果关系,排除。

23.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋时期中国。材料中的壁画介绍了同一时期出现的生产耕作工具和农业生产场景,且铁犁牛耕的使用反映了魏晋南北朝时期农业的精耕细作,D项正确;材料看不出经济重心的转移,且魏晋时期经济重心尚未开始转移,排除A项;材料涉及的是农业,与国家的统一趋势无关,排除B项;材料未涉及民族关系,且看不出民族间的交流,排除C项。故选D项。

24.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:汉代中国。根据材料“田庄的综合经营造成了田庄‘闭门成市’、自给自足的经济状态”可知,“闭门成市”表明其具备产品内部流通的特性,自给自足表明其可以实现基本不与外界进行商品交换的程度,反映了当时庄园内部农工商兼具,可以满足庄园内部的基本生产生活需要,B项正确;阻碍商品经济发展是其影响,并非“综合经营”的表现,排除A项;庄园一定程度上将农民束缚在一定范围内,不一定能扩大小农经济规模,排除C项;“与世隔绝”说法过于绝对,排除D项。故选B项。

25.相同点:都由工商业的发展所引起;生产专业化。

不同点:英国市镇以毛纺织业为主,江南市镇以棉纺织业、丝织业为主;英国市镇分布在集市或港口或河各地区,江南市镇分布在水路交通便利之处;英国市镇与国际市场联系密切,江南市镇与国际市场联系相对较弱。

26.罗马城:不追求规整,神庙、娱乐、浴场等公共服务设施多,有一定宗教色彩。长安城:布局规整,皇家宫殿所占比例大,体现了强烈的皇权色彩。

27.示例:近代以来,工业革命推动了城市化进程。城市化经历了由快速发展到逐步放缓的过程。为适应城市化发展,美英德三国都建立了社会保障制度,但呈现出不同特点。英国最先完成工业化和城镇化,其社会保障制度建设相对滞后,传统的“济贫法”无法解决城镇化带来的各种问题。德国较早颁布了《帝国保险法》等;美国在经济危机期间,成立了专门的救济机构,颁布《社会保障法》。美国和德国适应城镇化的发展,通过立法适时建立相应的社会保障制度,有力推动了社会经济发展。二战后,美英德三国城镇化速度都有所放缓,出现逆城市化现象。高福利的社会保障加剧了政府的财政负担,制约了社会经济发展,社会保障制度面临考验。综上,社会保障建设应该与城镇化发展水平形成良性互动关系,当二者协调发展时,将促进社会的进步;反之,将制约经济和社会的发展。

一、单选题(每题3分,共72分)

1.人类从食物的采集者变成食物的生产者,生活方式由游牧到定居生活的主要原因是

A.农耕经济的出现 B.阶级的产生

C.私有制逐渐产生 D.早期城市的出现

2.据记载,秦国有专官负责管理耕牛,进行耕牛肥瘦的评比。对评为上等牛者,则田啬夫、饲养员、牛长受到奖励,反之,则受到惩罚。这一做法有利于( )

A.推动农业发展 B.加强思想控制 C.抑制土地兼并 D.确立中央集权

3.1866年,德国人西门子发明了世界第一台直流电机,首次把机械能转换成为电能。此后,有轨电车、无轨电车、电梯、电气火车等相继由西门子公司最先研发并投入市场。材料主要表明( )

A.德国成为科技革命发源地 B.英法丧失工业优势地位

C.科技迅速转化为生产力 D.技术进步推动科学产生

4.15世纪,欧洲商人将在西班牙漂洗过的羊毛,送到佛罗伦萨加工成细布,随后在埃及的亚历山大出售,然后从东方买来货物,在佛罗伦萨或欧洲其他地方销售,整个过程用时三年或者更长时间。这一过程

A.推动了国际分工的发展 B.折射出欧洲对技术的渴求

C.得益于新型远洋航线的开辟 D.反映出西方对东方的依赖

5.如图是四川成都汉墓出土的画像砖“收获图”。画像砖形象地展现了六人的割穗、刈草、选种等神态,弥补了汉代史籍对水稻收割工序没有记述的缺陷。该画像砖( )

A.是重农抑商政策的直接反映 B.指出了汉代史籍记述的错误

C.表明四川地区最早培植水稻 D.体现了艺术性和史料性的统一

6.18世纪下半叶世界上出现了一种新型的工业组织形式,在这样一个新的工作场所中,工人们必须听从机器指挥,遵守纪律,养成集体劳动的习惯。这种新型的工业组织形式是( )

A.贸易公司 B.垄断组织 C.工厂制 D.手工工场

7.中医药,是我国各民族医药的统称,具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。下列学生搜集的有关中医药知识的信息正确的有:

①针灸是建立在经络学说基础上的治疗方法 ②中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区③《黄帝内经》奠定了中医临床学的基础 ④《神农本草经》是第一部由政府颁布的药典

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

8.元朝在全国共设有陆站、水站约1500处。这些陆站、水站为公差人员服务,提供交通工具、住所、饮食、薪炭等,有时也用来运输官府物资。元朝政府这一举措旨在( )

A.促进区域经济文化交流 B.构建全国交通运输网络

C.加强对地方的有效治理 D.完善地方行政管理体系

9.“从西欧到中国的土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素……花生和番茄在东南亚热带的土地上疯长,以丰厚的产出支撑着众多的人口。”这一现象表明

A.资本主义世界市场已基本形成 B.物种实现了世界性的自由流动

C.物种交流丰富了亚欧社会生活 D.商品输出成为殖民扩张的手段

10.如表反映的是1851年欧美部分国家城市和农村人口统计情况表。由此可知( )

国家 英国 法国 俄国 美国

总人口(万人) 约1800 约3600 约5900 约2300

农村人口(%) 48% 75% 93% 87%

城市人口(%) 52% 25% 7% 13%

A.英国劳动力商品化程度较高 B.近代城乡的发展差距日益扩大

C.工业化水平影响城市化发展 D.城市化水平影响社会经济发展

11.从19世纪中期到20世纪早期,大约5000万欧洲人移民到了西半球。这次移民浪潮造成了美洲人口的激增。这些移民中仅有三分之一返回家乡,绝大多数都留在了西半球,他们和他们的后代把美洲国家改造成了欧洲化的国度。这次移民浪潮的出现主要反映了( )

A.美国综合国力远超欧洲 B.殖民扩张影响初显

C.西半球的自然资源丰富 D.工业革命的扩展

12.对于一座大楼来说,仅仅利用外墙玻璃就能把所需热水问题解决,每年可以节省大量的电力或煤气。这反映了新科技革命哪方面的成就( )

A.环境的检测和保护 B.能源的开发和利用

C.建筑行业的新发展 D.新材料的开发应用

13.东汉末至三国时期,全国性漕运体系被打破。曹魏在河北平原上修凿了白沟、利漕渠、平虏渠、泉州渠等运河,在黄淮平原上开凿了淮阳渠、百尺渠、广漕渠等运河,先后建立起以邺城、洛阳为中心的北方漕运体系。东吴开凿破岗渎,挖娄湖,凿横塘,辟航道,建立以建业为中心的南方漕运体系。据此推知,当时( )

A.北方经济格局发生了变化 B.动荡时局影响经济交流

C.东吴财政明显落后于曹魏 D.北方水利建设优于南方

14.1900年,旧金山发生鼠疫,政府将华人作为替罪羊,只对唐人街进行消毒和隔离,造成疫情扩散。1907年旧金山再度爆发鼠疫,政府鼓励城市民众踊跃参加灭鼠,还全面改造城市建筑的地基和地板,建设下水管道,升级垃圾处理技术。上述变化反映出旧金山( )

A.近代医疗技术进步显著 B.政府应对危机水平提高

C.种族歧视现象得以消除 D.社会公共卫生体系建立

15.16世纪的世界出现了这样一些现象:美洲生产的烟草、蔗糖、咖啡及棉花销往欧洲等地,其所必需的日用品如粮食、布匹等却需从欧洲进口;亚洲的茶叶、丝绸、瓷器和香料等奢侈品也出现在全球各地。这说明( )

A.新航路的开辟导致了该现象出现 B.资本主义世界经济体系的形成

C.欧洲的主要商路和贸易中心转移 D.欧洲旧的经济秩序遭到了冲击

16.探究因果关系是历史学习的重要技能。根据提示,表中空白处应填入( )

原因 结果

周王室衰微,列国纷争 中国历史上一次重大社会转型

士大夫活跃,百家争鸣

各国竞相实施富国强兵的变革

A.小农破产,经济衰退 B.少数民族政权入主中原

C.匈奴南迁,农民起义频繁 D.铁器牛耕使用提高生产力

17.如表所示为1866—1872年江汉关所统计的平底帆船和轮船的有关情况。对表格数据理解正确的是,这一时期( )

A.湖北海运事业获得较大发展 B.西方列强放松对华经济侵略

C.中国航运业近代化成就斐然 D.传统船运业具有顽强生命力

18.下表为明代医学家孙一奎生平一览表,对此理解最为合理的是( )

条目 内容

学医动机 自述“先父……攻制艺过苦……体罢惫而弱益甚……见之恻隐心焉 事亲者不可不知医”

习医过程 初行商,偶遇异人授秘方,而后钻研历代的“脉象说”、《黄帝内经》等医学理论

行医经历 因医术高超显于士大夫,后遇妓者李双,患痼疾,予诊之

医学成果 《赤水玄珠》(广辑《黄帝内经》成果)、《医旨绪余》(评述前朝诸家学说)、《孙氏医案》(记录临床案例)

A.学医动机体现传统主流价值观的转变 B.习医具有偶然性和传承性的特点

C.行医经历反映其阶级固化观念被打破 D.其医学成果重视理论创新与实践

19.如图是唐朝以来中国西南和西北地区逐渐形成的“茶马古道”。这一“古道”的开通( )

扩展了朝贡贸易 B.开拓了祖国疆域

C.加强了中央集权 D.促进了民族交融

20.在正常情况下,织布和纺纱两道工序应该同步、同节奏。1733年飞梭的发明打破了织布与纺纱的平衡,1765年哈格里夫斯发明了多轴纺纱机加快了纺纱速度,棉纱开始供过于求;1785年卡特莱特发明了水力织布机,大大提高了织布的效率。这表明工业革命

A.技术来源于劳动者实践 B.得益于自然科学革命

C.市场驱动因素影响重要 D.首先兴起于棉纺织业

21.许倬云指出:汉武帝时代,政府用重税劫夺工商业财富,打击城市经济,中产以上皆破产,以农村为基础的农舍手工业遂成为生产日用品的主力。地方产品经过帝国铺设的全国道路网,发展为一个全面的资源交流网。该学者认为,汉武帝时代的政策

A.阻碍了全国经济交流 B.加强了国家对经济的控制

C.助推官营手工业确立 D.压缩了民间市场的需求量

22.17世纪,随着美洲金银矿的大量开采和种植园经济的迅速发展,对黑人奴隶的需求急剧增加,欧洲奴隶贩子从事大规模的奴隶贩卖活动。到19世纪初,西欧一些主要贩卖奴隶的国家先后禁止奴隶贸易。引发这一变化的主要原因是

A.工业革命发展的需要 B.欧洲奴隶贩子的良心发现

C.美洲黑人的起义斗争 D.法国资产阶级革命的影响

23.下面这组壁画展现了魏晋南北朝时期的社会生产生活。它们所反映的主题是( )

经济重心的转移 B.统一趋势的加强

C.民族交融的发展 D.精耕细作的进步

24.现代研究汉史的学者指出,田庄的综合经营造成了田庄“闭门成市”、自给自足的经济状态。这里的“综合经营”( )

A.阻碍了商品经济的发展 B.呈现出农工商兼具的特征

C.扩大了小农经济的规模 D.脱离了国家控制与世隔绝

二、材料分析题

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明清时代是江南市镇的发展繁荣时期。各地市镇的大小规模不一、仅常熟一地就有大小八十个市镇。绝大多数市镇都在河道畅通的地方夹河为市,市场都在河道两边与跨河桥畔。市镇发展较快的松江、嘉定、太仓一带,是棉花的产地,棉纺织业发达,如嘉定县“居民以花布为生,男耕女织冬夏无间,昼夜兼营”。大量的布匹成为市镇交易的重要商品。而苏州、湖州的一些市镇则与丝织业发生密切联系,如南浔是湖丝的著名产地,吴江的盛泽、黄溪都以丝织品著称全国。

——摘编自何荣昌《明清时期江南市镇的发展》

材料二 从16世纪至18世纪初,英格兰地区的市镇增至700个。为了保证各农户能够进行日常的剩余农产品交换,各镇的集市日子都彼此岔开、互不重叠。在工商业发达的地方还兴起了一批工业集镇,它们一般出现在集市或港口所在地或是水流充沛、落差较大的河谷地区。它们的经济以一项或多项手工业长足的专业发展为特色,同时又对乡村工业的初级产品进行高级加工。市镇还承担起向外输出本地商品和调进原材料的职能。到工业革命前夕,这些城镇都拥有农副产品和手工业产品的专市,如粮食市场有九十六个之多,纺织原料及产品(以毛纺织为主)的专市有五十多个。

——摘编自杨杰《英国小市镇与乡村工业化的协调发展》

根据材料一、二、指出明清时期江南市镇的兴起与发展和17—18世纪初英国工业集镇的异同点。(8分)

26.城市与社会保障

材料:古罗马城与西汉长安城平面图

观察材料中的城市平面示意图,结合所学,概括古罗马城和长安城布局的不同点。(8分)

27.阅读材料,结合所学,从城镇化与社会保障关系的角度对城市化进程加以解读。要求:观点正确,逻辑清晰,多角度论述(12分)

材料 部分国家城市化进程简表

国别 时间 城镇化建设 社会保障

美国 快速发展1880-1970年 大量移民来到美国,工业革命吸引了大量人口流向城市 20世纪30年代成立联邦救济署,颁布《社会保障法》《就业法》《经济危机法》

1970年以后 放缓逆城市化现象,人口由大城市迁向郊区的现象日益增多 福利保障过高,给政府带来了严重财政危机

英国 18世纪60年代——19世纪末 非常迅速城镇人口从不到20%到发展约为75% 严重滞后,沿用传统的“济贫法” ,城市人口膨胀、贫富分化、住房拥挤、各种犯罪问题凸显

20世纪以后 基本实现城镇化发展速度有所放缓 建立现代社会保险制度,进入到福利国家的行列出现过度发展社会保障问题

德国 1840-1914年 农村劳动人口向众多的小城镇流动,城镇化发展加快 现代社会保险制度逐渐产生,颁布(帝国保险法》《职员保险法》

二战后 发展速度放缓 社会保障完善,建成福利国家

25.相同点:都由工商业的发展所引起;生产专业化。

不同点:英国市镇以毛纺织业为主,江南市镇以棉纺织业、丝织业为主;英国市镇分布在集市或港口或河各地区,江南市镇分布在水路交通便利之处;英国市镇与国际市场联系密切,江南市镇与国际市场联系相对较弱。

罗马城:不追求规整,神庙、娱乐、浴场等公共服务设施多,有一定宗教色彩。

长安城:布局规整,皇家宫殿所占比例大,体现了强烈的皇权色彩。

示例:

近代以来,工业革命推动了城市化进程。城市化经历了由快速发展到逐步放缓的过程。

为适应城市化发展,美英德三国都建立了社会保障制度,但呈现出不同特点。英国最先完成工业化和城镇化,其社会保障制度建设相对滞后,传统的“济贫法”无法解决城镇化带来的各种问题。德国较早颁布了《帝国保险法》等;美国在经济危机期间,成立了专门的救济机构,颁布《社会保障法》。美国和德国适应城镇化的发展,通过立法适时建立相应的社会保障制度,有力推动了社会经济发展。二战后,美英德三国城镇化速度都有所放缓,出现逆城市化现象。高福利的社会保障加剧了政府的财政负担,制约了社会经济发展,社会保障制度面临考验。

综上,社会保障建设应该与城镇化发展水平形成良性互动关系,当二者协调发展时,将促进社会的进步;反之,将制约经济和社会的发展。

半月考参考答案:

1.A

【详解】结合所学知识可知,人类从游牧生活到定居生活的主要原因是农耕经济的出现,这是生产力进步,A正确;B、C、D出现均是生产力发展的产物,排除。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。通过材料可以看出,秦朝对耕牛的管理比较严格,这主要是因为牛作为主要的农业动力受到政府的保护,它有利于推动农业生产的发展,A项正确;耕牛与加强思想控制无关,排除B项;保护耕牛不能抑制土地兼并,排除C项;保护耕牛与中央集权无关,排除D项。故选A项。

3.C

【详解】据题意可知,由于德国人西门子发明了直流电机,从而使得西门子公司率先将电车、电梯和电气火车等研发成功并投入市场,这说明科学技术转化成了社会生产力,C项正确;科技革命一般是指二战后出现的、以计算机互联网技术为核心的革命,1866年并不是在二战以后,因此无法说明德国成为二战后科技革命的发源地,排除A项;仅根据德国的技术进步并不足以说明英法丧失了工业优势地位,排除B项;科学的产生要远远早于1866年,因此技术进步推动了科学产生的说法明显不符合题意主旨,排除D项,故选C项。

4.A

【详解】材料“欧洲商人将在西班牙漂洗过的羊毛,送到佛罗伦萨加工成细布,随后在埃及的亚历山大出售”体现的是15世纪出现了简单的国际分工,A正确;材料未涉及对技术的渴求,B排除;新航路开辟是在16世纪,C排除;D说法与材料无关,排除。故选A。

5.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干提示词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:汉代(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:西汉成都汉墓出图的画像砖中展现了劳作场景,在美术上具有一定的艺术性,同时“弥补了汉代史籍对水稻收割工序没有记述的缺陷”,具有一定史料性,该画像砖体现了艺术性和史料性的统一,D项正确;材料体现农耕场景,但不能反映对农业的重视,也没有反映对工商业的抑制,排除A项;“汉代史籍对水稻收割工序没有记述”不能说明汉代史籍记述的错误,排除B项;材料反映了汉代有水稻种植,但不能反映四川“最早”种植水稻,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】依据材料“18世纪下半叶”可知,处于第一次工业革命时期;依据材料“新型的工业组织形式”、“工人们必须听从机器指挥,遵守纪律,养成集体劳动的习惯”并结合所学可知,第一次工业革命时期产生了新的工业组织形式,即工厂制,C项正确;贸易公司在新航路开辟后就已经出现,排除A项;垄断组织出现在19世纪末20世纪初,处于第二次工业革命时期,排除B项;手工工场是资本主义萌芽时期的组织形式,使用手工劳动,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】结合所学可知,针灸学在中医治疗中发挥很大作用,它建立在经络学说基础上,治疗效果显著;中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区,①②项正确,A项正确;张仲景提出辨证施治的原则,著成《伤寒杂病论》,奠定了中医临床学的基础,③项错误;④《唐本草》是第一部由政府颁布的药典,④项错误,排除BCD项 。故选A项。

8.C

【详解】根据题干“为公差人员服务”“运输官府物资”并结合所学可知,元朝政府遍设驿站的目的是保证政令通达和保障官府物资供应,这些有利于加强对地方的有效治理,C项正确;驿站促进区域经济文化交流,构建了全国交通运输网络,但这两项为驿站制度的影响,并非构建驿站制度的目的,排除AB项;驿站不属于地方行政关系体系的内容,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】根据材料可知,各种作物的传播能够养活更多的人口,丰富了亚欧社会生活,C项正确;根据所学知识可知,第一次工业革命使得世界市场初步形成,第二次工业革命使得世界市场最终形成,排除A项;材料反映了物种交流丰富了亚欧社会生活,B项不符合材料主旨,排除B项;材料未涉及殖民扩张,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1851年(欧美国家)。据表格可以看出,工业革命完成之时,英国城市化水平远远高于其他国家,这主要归功于英国的工业化水平发达,C项正确;材料不体现劳动力问题,排除A项;材料没有比较城乡差距,排除B项;材料没有体现城市化水平对经济的影响,排除D项。故选C项。

11.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代移民浪潮。根据材料“这次移民浪潮造成了美洲人口的激增。这些移民中仅有三分之一返回家乡,绝大多数都留在了西半球,他们和他们的后代把美洲国家改造成了欧洲化的国度。”可知,这次大规模的移民浪潮发生于19世纪中期至20世纪早期,即处于工业革命时期,移民方向是从欧洲到西半球的美洲地区,这一时期的移民浪潮也是工业革命的重要影响之一,D项正确;20世纪早期,美国经济实力迅猛增长,但是其综合国力同英、法等老牌殖民帝国尚有差距,排除A项;“19世纪中期到20世纪早期”不属于近代殖民活动初期,排除B项;出现这次移民浪潮的主要原因是工业革命在全球的扩展,而不是西半球的自然资源丰富,排除C项。故选D项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:现代(世界)。据本题材料“仅仅利用外墙玻璃就能把所需热水问题解决,每年可以节省大量的电力或煤气”可知,新科技革命解决了生产生活中所需的能源问题,因此为能源的开发与利用,B项正确;环境检测与保护无法解决热水问题,排除A项;材料强调解决热水问题,建筑行业新发展无法节省电力或煤气,排除C项;新材料的开发应用于解决热水问题关系不大,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:东汉末至三国时期。根据材料信息可知,东汉末年至三国时期,全国性漕运体系被打破,北方和南方都各自重新建立了漕运体系,这说明动荡时局影响南北各地的经济交流,B项正确;材料无法体现北方经济格局发生了变化、东吴财政明显落后于曹魏,排除A、C两项;单纯从材料信息,无法得出北方水利建设优于南方,排除D项。故选B项。

14.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的内容,可知这是本质题。据本题时间信息可知时空是:1900-1907年(美国)。根据材料可知,1900年旧金山爆发鼠疫,只对唐人街进行消毒和隔离,造成疫情扩散,而1907年爆发鼠疫后政府改变应对方式,鼓励城市民众踊跃参加灭鼠,同时完善基础设施,反映政府应对危机水平提高,B项正确;材料中主要是提及政府的应对方式转变,没有医疗技术更新的信息,排除A项;C选项“消除”说法过于绝对,且种族歧视现象得以消除不符合史实,排除C项;社会公共卫生体系在1918年之后逐步建立起来,D项说法不符合史实,排除D项。故选B项。

15.A

【详解】根据材料“美洲生产的烟草、蔗糖、咖啡及棉花销往欧洲等地,其所必需的日用品如粮食、布匹等却需从欧洲进口;亚洲的茶叶、丝绸、瓷器和香料等奢侈品也出现在全球各地”并结合所学知识可知,材料反映新航路开辟后,食物物种交流范围更广,世界各地经济联系的加强,A项正确;资本主义世界经济体系的形成是在19世纪末20世纪初,排除B项;材料未涉及欧洲贸易中心的转移,排除C项;欧洲旧的经济秩序遭到了冲击与材料主旨不符,排除D项。故选A项。

16.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题表格信息可知准确时空是:春秋战国时期。由表格上“中国历史上一次重大社会转型”、“周王室式微,列国纷争”、“士大夫活跃,百家争鸣”与“各国竞相实施富国强兵的变革”这些信息判断,表中空白处应填春秋战国时期中国社会转型的原因。结合所学可知,原因除了表格以上这些外,铁器牛耕使用提高生产力也是其中重要原因,D项正确;春秋战国时期,伴随铁器牛耕的使用,小农经济开始逐步发展,而不是破产,经济衰退,排除A项;匈奴南迁,农民起义频繁、少数民族政权入主中原,与中国历史上一次重大社会转型无关,也不符该时期的史实,排除B、C项。故选D项。

17.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1866—1872年(中国)。据材料信息可知,1866—1872年进入和离开通商口岸的平底帆船的数量增加,说明传统船运业仍有顽强生命力,D项正确;材料反映1866—1872年通过通商口岸的船舶类型,无法判断轮船的国籍,无法说明湖北海运事业有较大发展,排除A项;一战期间,西方列强放松对华经济侵略,排除B项;无法从材料信息得出轮船的国籍信息,无法得出中国航运业近代化成就斐然的结论,排除C。故选D。

18.B

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是正向题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。根据材料“偶遇异人授秘方”“钻研历代的‘脉象说’、《黄帝内经》等医学理论”等信息可知,孙一奎的习医具有偶然性和传承性的特点,B项正确;孙一奎的学医动机很大程度出于对父亲的孝道,体现了传统的儒家伦理道德观,主流价值观并未发生转变,排除A项;根据“遇妓者李双,患痼疾,予诊之”这一信息难以得出孙一奎的“阶级固化观念被打破”的结论,排除C项;材料信息“广辑《黄帝内经》成果”“评述前朝诸家学说”等无法体现创新性,排除D项。故选B项。

19.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝以来(中国)。根据材料及所学知识可知,茶马古道是我国历史上内地和边疆地区进行茶马贸易所形成的古代交通路线,兴于唐宋时期,盛于明清时期,主要有滇藏、川藏、陕甘茶马古道,有利于加强中原与边疆地区的联系,促进了区域间的经济文化交流,进而促进了民族交融,D项正确;茶马贸易属于民间贸易,并非官方朝贡贸易,排除A项;茶马古道并没有拓展疆域,而是加强了交流,排除B项;茶马古道属于民间的商业贸易,并非官方对地方的管理,且茶马古道较为艰险,对加强中央集权影响较小,排除C项。故选D项。

20.C

【详解】根据材料“1765年哈格里夫斯发明了多轴纺纱机加快了纺纱速度,棉纱开始供过于求”“发明了水力织布机,大大提高了织布的效率”等信息结合所学知识可知,资本主义不断革新技术的主要原因是满足市场的需求,可见工业革命植根于市场导向的创新,故C选项正确;根据所学知识可知,第一次工业革命的技术发明主要来自于劳动者的实践经验,但材料内容没有体现技术发明的来源,排除A项;根据所学知识可知,第一次工业革命的技术发明主要来自于劳动者的实践经验,而不是得益于自然科学革命,排除B项;根据所学知识可知,第一次工业革命开始的行业是纺织业,但这不是材料所反映的本质问题,排除D项。故选C项。

21.B

【详解】结合所学知识可知,汉武帝时代,政府实行重农抑商政策,“打击城市经济”,使农民家庭手工业“成为生产日用品的主力”,通过国家铺设的全国道路网,进行“全面的资源交流”,加强了国家对经济的控制,B项正确;阻碍了全国经济交流与材料内容不符,A项排除;官营手工业在先秦时期已经出现,C项排除;压缩了民间市场的需求量与材料主旨不符,D项错误。

22.A

【详解】第一次工业革命,主要资本主义国家的工业生产在国民经济中占主导地位,资本主义发展需要自由劳动力,在对外贸易中倡导自由政策,所以贩卖黑奴被禁止,故选A;这一变化只是反映欧洲列强侵略方式的变化,并非良心发现,排除B;美洲黑人的起义斗争是变化的原因之一,不是主要原因,排除C;D与材料信息没有直接因果关系,排除。

23.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋时期中国。材料中的壁画介绍了同一时期出现的生产耕作工具和农业生产场景,且铁犁牛耕的使用反映了魏晋南北朝时期农业的精耕细作,D项正确;材料看不出经济重心的转移,且魏晋时期经济重心尚未开始转移,排除A项;材料涉及的是农业,与国家的统一趋势无关,排除B项;材料未涉及民族关系,且看不出民族间的交流,排除C项。故选D项。

24.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:汉代中国。根据材料“田庄的综合经营造成了田庄‘闭门成市’、自给自足的经济状态”可知,“闭门成市”表明其具备产品内部流通的特性,自给自足表明其可以实现基本不与外界进行商品交换的程度,反映了当时庄园内部农工商兼具,可以满足庄园内部的基本生产生活需要,B项正确;阻碍商品经济发展是其影响,并非“综合经营”的表现,排除A项;庄园一定程度上将农民束缚在一定范围内,不一定能扩大小农经济规模,排除C项;“与世隔绝”说法过于绝对,排除D项。故选B项。

25.相同点:都由工商业的发展所引起;生产专业化。

不同点:英国市镇以毛纺织业为主,江南市镇以棉纺织业、丝织业为主;英国市镇分布在集市或港口或河各地区,江南市镇分布在水路交通便利之处;英国市镇与国际市场联系密切,江南市镇与国际市场联系相对较弱。

26.罗马城:不追求规整,神庙、娱乐、浴场等公共服务设施多,有一定宗教色彩。长安城:布局规整,皇家宫殿所占比例大,体现了强烈的皇权色彩。

27.示例:近代以来,工业革命推动了城市化进程。城市化经历了由快速发展到逐步放缓的过程。为适应城市化发展,美英德三国都建立了社会保障制度,但呈现出不同特点。英国最先完成工业化和城镇化,其社会保障制度建设相对滞后,传统的“济贫法”无法解决城镇化带来的各种问题。德国较早颁布了《帝国保险法》等;美国在经济危机期间,成立了专门的救济机构,颁布《社会保障法》。美国和德国适应城镇化的发展,通过立法适时建立相应的社会保障制度,有力推动了社会经济发展。二战后,美英德三国城镇化速度都有所放缓,出现逆城市化现象。高福利的社会保障加剧了政府的财政负担,制约了社会经济发展,社会保障制度面临考验。综上,社会保障建设应该与城镇化发展水平形成良性互动关系,当二者协调发展时,将促进社会的进步;反之,将制约经济和社会的发展。

同课章节目录