湖北省问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考生物学试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考生物学试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 388.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

湖北省问津教育联合体2023-2024学年高二下学期3月联考

生物学试卷

(考试时间:2024年3月25日下午15:45-17:00试卷满分:100分)

一、选择题(本大题共18小题,每小题2分,共36分,在每小题给出的4个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,下列对内环境稳态及其调节的分析,错误的是( )

A.长跑时大量出汗有利于机体体温的稳定

B.某人常吃咸鱼,但他内环境的渗透压仍能保持相对稳定

C.人体内环境PH值保持相对稳定是酶正常发挥作用的前提之一

D.内环境稳态是指内环境的理化性质维持在一个相对稳定的状态

2.2024年1月10日,中国女足现役国脚王霜获得了“湖北省敬业奉献模范”称号。足球场上运动员能完成一系列动作离不开各神经中枢的协调配合。下列相关叙述错误的是( )

A.运动员射门时,自主神经系统参与了该过程

B.阻碍对手进攻时,大脑皮层可接受躯体感觉神经传来的兴奋

C.运动员传球时,脑神经和脊神经都参与支配机体内脏器官

D.球员大脑皮层第一运动区的范围大小与躯体相应部位的大小呈正相关

3.血糖浓度升高时,机体启动三条调节途径:①血糖直接作用于胰岛B细胞;②血糖作用于下丘脑,通过兴奋迷走神经(参与内脏活动的调节)支配胰岛B细胞;③兴奋的迷走神经促进相关胃肠激素释放,这些激素作用于胰岛B细胞。下列叙述错误的是( )

A.血糖平衡的调节存在负反馈调节机制

B.①和②均增强了胰岛B细胞的分泌活动

C.①和③调节胰岛素水平的方式均为体液调节

D.②和③均体现了神经细胞与内分泌细胞间的信息交流

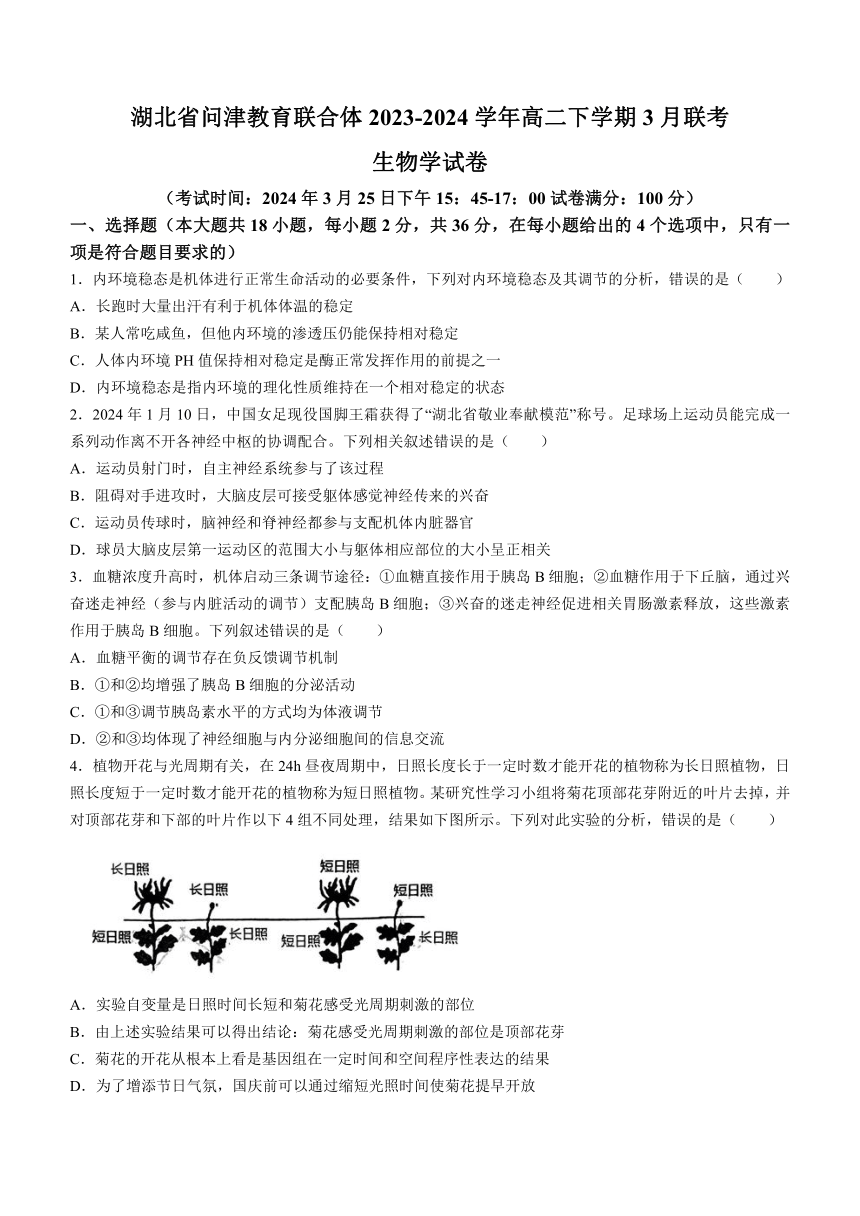

4.植物开花与光周期有关,在24h昼夜周期中,日照长度长于一定时数才能开花的植物称为长日照植物,日照长度短于一定时数才能开花的植物称为短日照植物。某研究性学习小组将菊花顶部花芽附近的叶片去掉,并对顶部花芽和下部的叶片作以下4组不同处理,结果如下图所示。下列对此实验的分析,错误的是( )

A.实验自变量是日照时间长短和菊花感受光周期刺激的部位

B.由上述实验结果可以得出结论:菊花感受光周期刺激的部位是顶部花芽

C.菊花的开花从根本上看是基因组在一定时间和空间程序性表达的结果

D.为了增添节日气氛,国庆前可以通过缩短光照时间使菊花提早开放

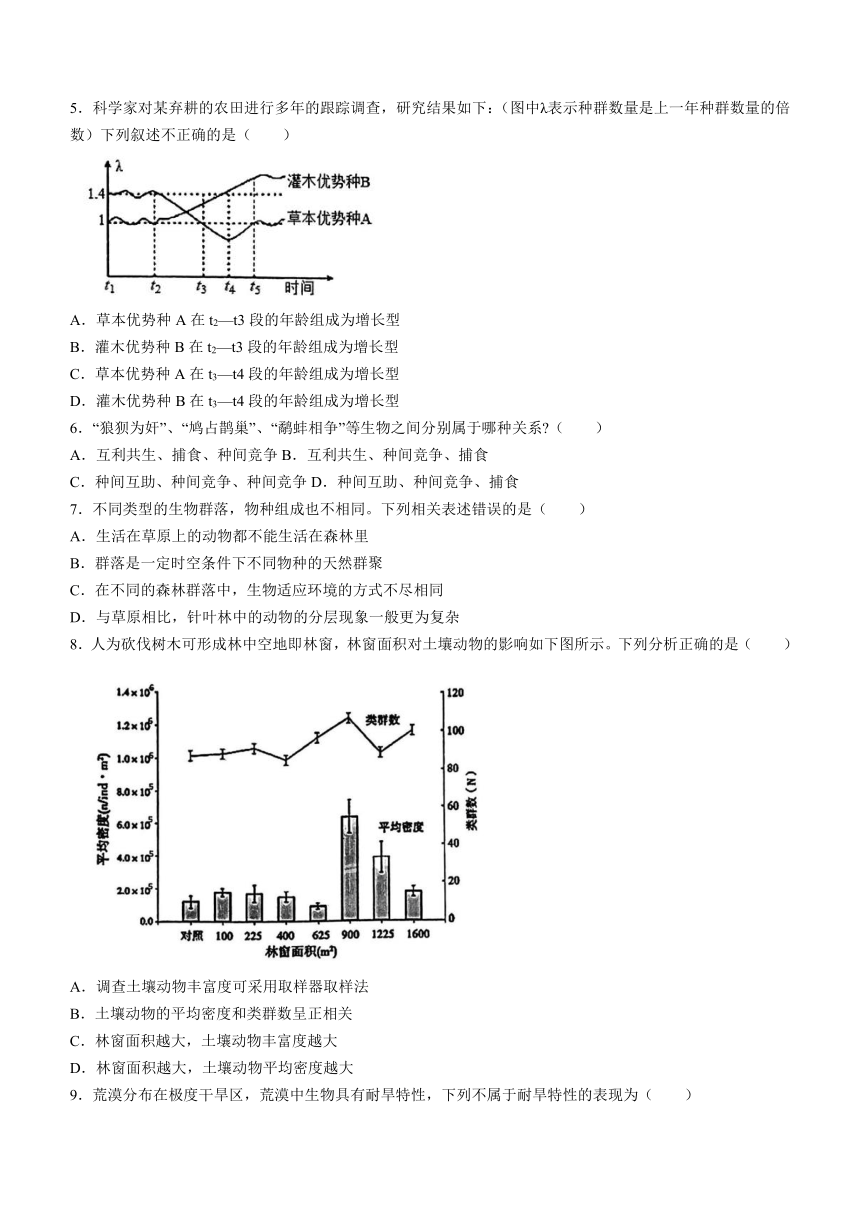

5.科学家对某弃耕的农田进行多年的跟踪调查,研究结果如下:(图中λ表示种群数量是上一年种群数量的倍数)下列叙述不正确的是( )

A.草本优势种A在t2—t3段的年龄组成为增长型

B.灌木优势种B在t2—t3段的年龄组成为增长型

C.草本优势种A在t3—t4段的年龄组成为增长型

D.灌木优势种B在t3—t4段的年龄组成为增长型

6.“狼狈为奸”、“鸠占鹊巢”、“鹬蚌相争”等生物之间分别属于哪种关系 ( )

A.互利共生、捕食、种间竞争B.互利共生、种间竞争、捕食

C.种间互助、种间竞争、种间竞争D.种间互助、种间竞争、捕食

7.不同类型的生物群落,物种组成也不相同。下列相关表述错误的是( )

A.生活在草原上的动物都不能生活在森林里

B.群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚

C.在不同的森林群落中,生物适应环境的方式不尽相同

D.与草原相比,针叶林中的动物的分层现象一般更为复杂

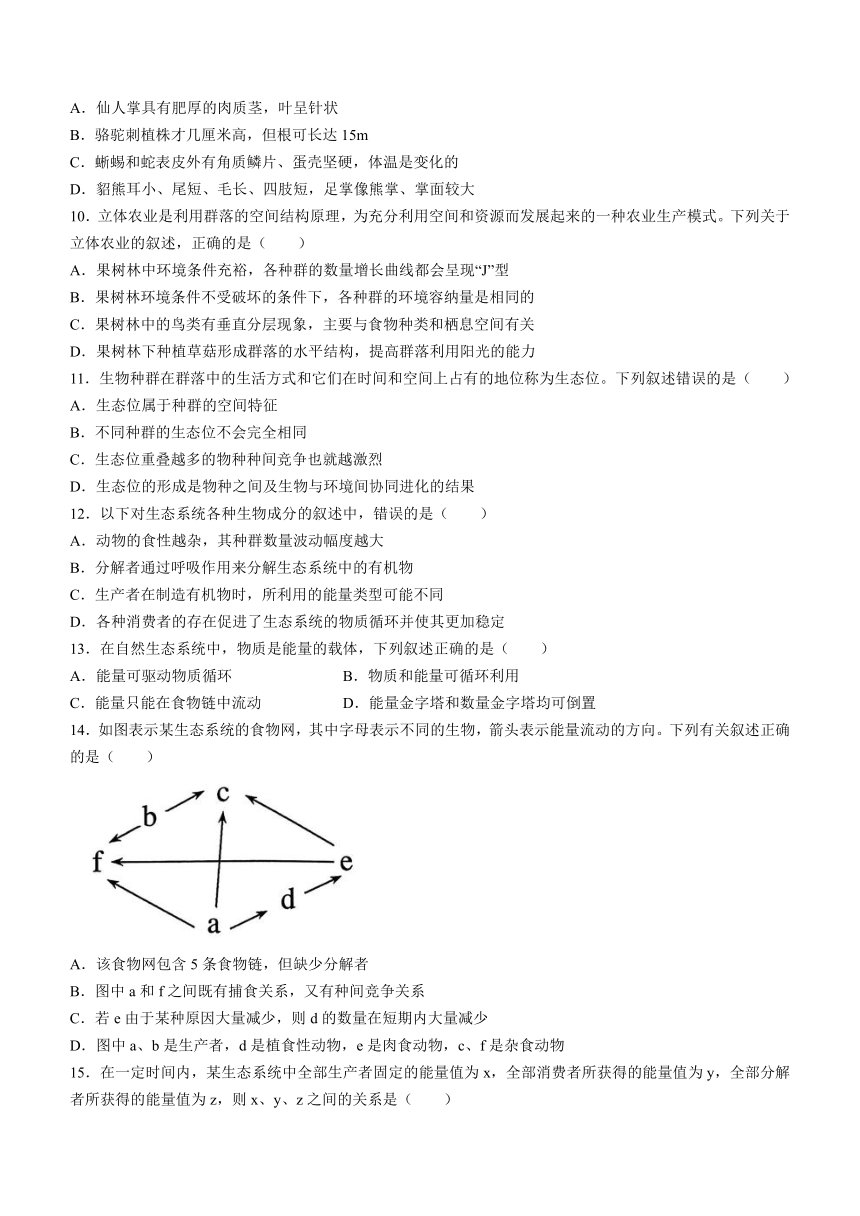

8.人为砍伐树木可形成林中空地即林窗,林窗面积对土壤动物的影响如下图所示。下列分析正确的是( )

A.调查土壤动物丰富度可采用取样器取样法

B.土壤动物的平均密度和类群数呈正相关

C.林窗面积越大,土壤动物丰富度越大

D.林窗面积越大,土壤动物平均密度越大

9.荒漠分布在极度干旱区,荒漠中生物具有耐旱特性,下列不属于耐旱特性的表现为( )

A.仙人掌具有肥厚的肉质茎,叶呈针状

B.骆驼刺植株才几厘米高,但根可长达15m

C.蜥蜴和蛇表皮外有角质鳞片、蛋壳坚硬,体温是变化的

D.貂熊耳小、尾短、毛长、四肢短,足掌像熊掌、掌面较大

10.立体农业是利用群落的空间结构原理,为充分利用空间和资源而发展起来的一种农业生产模式。下列关于立体农业的叙述,正确的是( )

A.果树林中环境条件充裕,各种群的数量增长曲线都会呈现“J”型

B.果树林环境条件不受破坏的条件下,各种群的环境容纳量是相同的

C.果树林中的鸟类有垂直分层现象,主要与食物种类和栖息空间有关

D.果树林下种植草菇形成群落的水平结构,提高群落利用阳光的能力

11.生物种群在群落中的生活方式和它们在时间和空间上占有的地位称为生态位。下列叙述错误的是( )

A.生态位属于种群的空间特征

B.不同种群的生态位不会完全相同

C.生态位重叠越多的物种种间竞争也就越激烈

D.生态位的形成是物种之间及生物与环境间协同进化的结果

12.以下对生态系统各种生物成分的叙述中,错误的是( )

A.动物的食性越杂,其种群数量波动幅度越大

B.分解者通过呼吸作用来分解生态系统中的有机物

C.生产者在制造有机物时,所利用的能量类型可能不同

D.各种消费者的存在促进了生态系统的物质循环并使其更加稳定

13.在自然生态系统中,物质是能量的载体,下列叙述正确的是( )

A.能量可驱动物质循环 B.物质和能量可循环利用

C.能量只能在食物链中流动 D.能量金字塔和数量金字塔均可倒置

14.如图表示某生态系统的食物网,其中字母表示不同的生物,箭头表示能量流动的方向。下列有关叙述正确的是( )

A.该食物网包含5条食物链,但缺少分解者

B.图中a和f之间既有捕食关系,又有种间竞争关系

C.若e由于某种原因大量减少,则d的数量在短期内大量减少

D.图中a、b是生产者,d是植食性动物,e是肉食动物,c、f是杂食动物

15.在一定时间内,某生态系统中全部生产者固定的能量值为x,全部消费者所获得的能量值为y,全部分解者所获得的能量值为z,则x、y、z之间的关系是( )

A.x=y+z B.z=x+y C.x>y+z D.x16.胶州湾是我国传统渔业捕捞区,现今该海域的经济鱼种已形不成渔汛,有些甚至枯竭。为了恢复胶州湾生态系统的功能,促进海洋渔业资源可持续发展,研究人员对胶州湾生态系统的营养关系进行了初步分析,结果如下表所示。下列说法错误的是( )

营养级 同化量(t·km-2·y-1) 未利用(t·km-2·y-1) 分解者分解(t·km-2·y-1) 呼吸量(t·km-2·y-1)

IV

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

A.该生态系统生产者固定太阳能的总量为23804.42t·km-2·y-1

B.第二营养级的同化量表中数据不足,计算不出来

C.从第三营养级到第四营养级的能量传递效率大约为2%

D.该生态系统需要不断得到来自系统外的能量补充

17.如图表示能量流经第二营养级的示意图,下列有关说法错误的是( )

A.能量流动沿食物链流动是单向的

B.图中粪便中能量c可以看作生产者流入分解者的能量

C.生态系统中初级消费者越多,次级消费者获得的能量越少

D.图中d表示初级消费者的呼吸作用中以热能形式散失的能量

18.低碳生活、绿色经济已成为人类共识。近期国务院政府工作报告中明确提出了“碳达峰”的目标,并制定碳排放达峰的行动方案,其中包括植树造林、节能减排、利用新能源等形式。下列有关说法错误的是( )

A.生产者将大气中的CO2转化为含碳有机物

B.碳在生物群落和无机环境之间主要是以含碳有机物的形式进行循环

C.碳循环具有全球性,因此碳循环失衡影响的是整个地球的生态环境

D.人类活动大量利用煤、石油等化石燃料,打破了生物圈中碳循环的平衡

二、非选择题选择题(本大题共4小题,每小题16分,共64分。)

19.(16分,除特殊说明外,每空2分。)如图1表示将抗原注射到人体内后,体内抗体产生量的变化。请回答下列问题。

(1)人体首次接触抗原X,免疫系统协调配合抵御抗原X的攻击,实现了免疫系统的______________功能。________细胞分泌的抗体和抗原X结合后,能抑制抗原X的增殖或对人体细胞的黏附,进而被其它免疫细胞_____________。

(2)若人体再次接触抗原X,分泌抗体的细胞来源有____________(3分)。

(3)图1中曲线A表示将抗原X注射到人体后,体内抗体产生量的变化,若第8天,再同时注射抗原X和Y,图1中表示对抗原X、Y免疫的抗体产生量变化的曲线分别是_________,作出此判断的依据是_________(3分)。若第8天不再注射任何抗原,曲线A最可能会如何变化 请在图2中画出来。

20.(16分,除特殊说明外,每空2分。)林场中的林木常遭到某种山鼠的危害。通常,对于鼠害较为严重的林场,仅在林场的局部区域(苗圃)进行药物灭鼠,对鼠害的控制很难持久有效。回答下列问题:

(1)在资源不受限制的理想条件下,山鼠种群的增长曲线呈_________型;在自然界,山鼠种群的_________________(3分)特征直接决定种群密度,种群数量不可能无限增长。

(2)在苗圃进行了药物灭鼠后,苗圃中山鼠种群数量出现下降的主要原因是_____________。

(3分)。药物灭鼠对鼠害的控制很难持久有效,最好在药物灭鼠控制害鼠的种群数量,同时通过减少其获得食物的机会等方法降低_________________,才能使鼠害得到有效防治。

(3)调查山鼠的种群密度(不考虑山鼠的迁入和迁出):在2hm2范围内,第一次捕获100只,标记并放归;几天后第二次捕获了90只,其中有25只带有标记,则该种群密度约是______________只/hm2。若被标记的山鼠不容易被捕获,则山鼠种群密度估算值比种群密度实际值______________(填“偏大”或“偏小”)。

(4)从生态系统能量流动的角度分析,进行鼠害防治的意义是________________。

21.(16分,除特殊说明外,每空2分。)某弃耕农田中的植物种类40年间的变化情况见下表。

年数 1 4 15 25 40

乔木 0 0 0 14 23

灌木 0 3 4 12 19

草本植物 28 27 26 30 34

总计 28 30 30 56 76

回答下列问题:

(1)弃耕的农田闲置后基本保留了原有的_______________(3分),进而发生_________演替。

(2)弃耕农田演替过程中,物种丰富度将______________(填“增大”或“减小”或“保持不变”)。

(3)该地草本植物的演替速度______________(填“快”或“慢”),木本植物的演替速度____________(填“快”或“慢”)。

(4)演替过程中乔木代替灌木成为优势物种的原因是____________(3分);若该弃耕农田位于半干旱地区,群落演替最可能发展到____________阶段。

22.(16分,每空2分。)某河流淡水鱼,根据食性类型可划分为肉食性鱼类、杂食性鱼类、植食性鱼类和浮游生物食性鱼类。回答下列问题:

(1)鱼类的生活水层可分为中上层、中下层和底层,不同鱼类在不同的水层生活,这属于群落的________结构;植食性鱼类与杂食性鱼类之间的关系可能为_________。调查发现,某些浮游生物食性鱼类的胃含物大部分为浮游藻类,少部分为以浮游藻类为食的浮游动物,据此判断,这些浮游生物食性鱼类处于第________营养级。

(2)下表为生活在该河流水域中层的几种鱼体内重金属的含量(单位:ng·g-1).请据表推测,这几种鱼体中,植食性的鱼是_____________,理由是_____________。

鱼的种类 A B C D E

Hg 112.0 117.0 70.4 61.9 17.8

Pb 75.8 84.3 52.5 34.6 27.3

Cd 41.6 21.9 10.3 14.1 8.8

(3)竞争排斥原理是指在一个稳定的环境中,两个或两个以上受资源限制的,但具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起。为了验证竞争排斥原理,某同学选用该河流中两种鱼进行实验,选择鱼所遵循的原则是_________________。该实验中需要将两种鱼放在资源_______________(填“有限的”或“无限的”)环境中混合培养。当实验出现____________的结果时即可证实竞争排斥原理。

高二生物评分细则

一、选择题(每题2分,共36分)

1.D 2. D 3. C 4. B 5. C 6. C 7.A 8 .A 9.D 10.C

11.A 12. A 13.B 14.D 15.C 16. B 17.C 18. B

二、非选择题(共64分)

19.(16分,除特殊说明外,每空2分)

(1)(6分)免疫防御 浆 吞噬消化

(2)(3分)B细胞和记忆细胞(顺序可以颠倒,但答不全不得分)

(3)(7分)B、C(顺序不可颠倒) 针对抗原X的免疫为二次免疫(1分),与针对抗原Y的免疫相比(1分),抗体的产生速度更快、产生量更大(1分)。(3分,按得分点给分:1分,2分或3分。)

(画出下降趋势即可,2分)

20.(16分,除特殊说明外,每空2分)

(1)(5分) J 出生率、死亡率、迁入率、迁出率(3分,答不全不给分)

(2)(5分)药物引起的死亡率升高和苗圃中山鼠种群中个体的迁出 (3分,答出药物引起死亡率升高即可,迁出答没答不扣分) 环境容纳量

(3)(4分) 180 偏大

(4) (2分) 合理地调整生态系统中能量流动的关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

21 (16分,除特殊说明外,每空2分)

(1)(5分)土壤条件或土壤中的植物种子、其他繁殖体(3分) 次生

(2)(2分)增大

(3)(4分)快 慢

(4)(5分)乔木与灌木在争夺阳光、空间等资源中处于优势(3分) 草本植物或(稀疏的)灌木

22.(16分,每空2分)

(1)(6分,)垂直 捕食、种间竞争 二、三

(2)(4分)E 重金属会沿食物链逐渐在鱼体内聚集,植食性鱼营养级相对较低,体内重金属含量较低。(言之有理即可得分)

(3)(6分)两种鱼具有相同的资源利用方式(言之有理即可得分) 有限的 一种鱼处于优势,另一种鱼处于劣势直至消亡

生物学试卷

(考试时间:2024年3月25日下午15:45-17:00试卷满分:100分)

一、选择题(本大题共18小题,每小题2分,共36分,在每小题给出的4个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,下列对内环境稳态及其调节的分析,错误的是( )

A.长跑时大量出汗有利于机体体温的稳定

B.某人常吃咸鱼,但他内环境的渗透压仍能保持相对稳定

C.人体内环境PH值保持相对稳定是酶正常发挥作用的前提之一

D.内环境稳态是指内环境的理化性质维持在一个相对稳定的状态

2.2024年1月10日,中国女足现役国脚王霜获得了“湖北省敬业奉献模范”称号。足球场上运动员能完成一系列动作离不开各神经中枢的协调配合。下列相关叙述错误的是( )

A.运动员射门时,自主神经系统参与了该过程

B.阻碍对手进攻时,大脑皮层可接受躯体感觉神经传来的兴奋

C.运动员传球时,脑神经和脊神经都参与支配机体内脏器官

D.球员大脑皮层第一运动区的范围大小与躯体相应部位的大小呈正相关

3.血糖浓度升高时,机体启动三条调节途径:①血糖直接作用于胰岛B细胞;②血糖作用于下丘脑,通过兴奋迷走神经(参与内脏活动的调节)支配胰岛B细胞;③兴奋的迷走神经促进相关胃肠激素释放,这些激素作用于胰岛B细胞。下列叙述错误的是( )

A.血糖平衡的调节存在负反馈调节机制

B.①和②均增强了胰岛B细胞的分泌活动

C.①和③调节胰岛素水平的方式均为体液调节

D.②和③均体现了神经细胞与内分泌细胞间的信息交流

4.植物开花与光周期有关,在24h昼夜周期中,日照长度长于一定时数才能开花的植物称为长日照植物,日照长度短于一定时数才能开花的植物称为短日照植物。某研究性学习小组将菊花顶部花芽附近的叶片去掉,并对顶部花芽和下部的叶片作以下4组不同处理,结果如下图所示。下列对此实验的分析,错误的是( )

A.实验自变量是日照时间长短和菊花感受光周期刺激的部位

B.由上述实验结果可以得出结论:菊花感受光周期刺激的部位是顶部花芽

C.菊花的开花从根本上看是基因组在一定时间和空间程序性表达的结果

D.为了增添节日气氛,国庆前可以通过缩短光照时间使菊花提早开放

5.科学家对某弃耕的农田进行多年的跟踪调查,研究结果如下:(图中λ表示种群数量是上一年种群数量的倍数)下列叙述不正确的是( )

A.草本优势种A在t2—t3段的年龄组成为增长型

B.灌木优势种B在t2—t3段的年龄组成为增长型

C.草本优势种A在t3—t4段的年龄组成为增长型

D.灌木优势种B在t3—t4段的年龄组成为增长型

6.“狼狈为奸”、“鸠占鹊巢”、“鹬蚌相争”等生物之间分别属于哪种关系 ( )

A.互利共生、捕食、种间竞争B.互利共生、种间竞争、捕食

C.种间互助、种间竞争、种间竞争D.种间互助、种间竞争、捕食

7.不同类型的生物群落,物种组成也不相同。下列相关表述错误的是( )

A.生活在草原上的动物都不能生活在森林里

B.群落是一定时空条件下不同物种的天然群聚

C.在不同的森林群落中,生物适应环境的方式不尽相同

D.与草原相比,针叶林中的动物的分层现象一般更为复杂

8.人为砍伐树木可形成林中空地即林窗,林窗面积对土壤动物的影响如下图所示。下列分析正确的是( )

A.调查土壤动物丰富度可采用取样器取样法

B.土壤动物的平均密度和类群数呈正相关

C.林窗面积越大,土壤动物丰富度越大

D.林窗面积越大,土壤动物平均密度越大

9.荒漠分布在极度干旱区,荒漠中生物具有耐旱特性,下列不属于耐旱特性的表现为( )

A.仙人掌具有肥厚的肉质茎,叶呈针状

B.骆驼刺植株才几厘米高,但根可长达15m

C.蜥蜴和蛇表皮外有角质鳞片、蛋壳坚硬,体温是变化的

D.貂熊耳小、尾短、毛长、四肢短,足掌像熊掌、掌面较大

10.立体农业是利用群落的空间结构原理,为充分利用空间和资源而发展起来的一种农业生产模式。下列关于立体农业的叙述,正确的是( )

A.果树林中环境条件充裕,各种群的数量增长曲线都会呈现“J”型

B.果树林环境条件不受破坏的条件下,各种群的环境容纳量是相同的

C.果树林中的鸟类有垂直分层现象,主要与食物种类和栖息空间有关

D.果树林下种植草菇形成群落的水平结构,提高群落利用阳光的能力

11.生物种群在群落中的生活方式和它们在时间和空间上占有的地位称为生态位。下列叙述错误的是( )

A.生态位属于种群的空间特征

B.不同种群的生态位不会完全相同

C.生态位重叠越多的物种种间竞争也就越激烈

D.生态位的形成是物种之间及生物与环境间协同进化的结果

12.以下对生态系统各种生物成分的叙述中,错误的是( )

A.动物的食性越杂,其种群数量波动幅度越大

B.分解者通过呼吸作用来分解生态系统中的有机物

C.生产者在制造有机物时,所利用的能量类型可能不同

D.各种消费者的存在促进了生态系统的物质循环并使其更加稳定

13.在自然生态系统中,物质是能量的载体,下列叙述正确的是( )

A.能量可驱动物质循环 B.物质和能量可循环利用

C.能量只能在食物链中流动 D.能量金字塔和数量金字塔均可倒置

14.如图表示某生态系统的食物网,其中字母表示不同的生物,箭头表示能量流动的方向。下列有关叙述正确的是( )

A.该食物网包含5条食物链,但缺少分解者

B.图中a和f之间既有捕食关系,又有种间竞争关系

C.若e由于某种原因大量减少,则d的数量在短期内大量减少

D.图中a、b是生产者,d是植食性动物,e是肉食动物,c、f是杂食动物

15.在一定时间内,某生态系统中全部生产者固定的能量值为x,全部消费者所获得的能量值为y,全部分解者所获得的能量值为z,则x、y、z之间的关系是( )

A.x=y+z B.z=x+y C.x>y+z D.x

营养级 同化量(t·km-2·y-1) 未利用(t·km-2·y-1) 分解者分解(t·km-2·y-1) 呼吸量(t·km-2·y-1)

IV

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

A.该生态系统生产者固定太阳能的总量为23804.42t·km-2·y-1

B.第二营养级的同化量表中数据不足,计算不出来

C.从第三营养级到第四营养级的能量传递效率大约为2%

D.该生态系统需要不断得到来自系统外的能量补充

17.如图表示能量流经第二营养级的示意图,下列有关说法错误的是( )

A.能量流动沿食物链流动是单向的

B.图中粪便中能量c可以看作生产者流入分解者的能量

C.生态系统中初级消费者越多,次级消费者获得的能量越少

D.图中d表示初级消费者的呼吸作用中以热能形式散失的能量

18.低碳生活、绿色经济已成为人类共识。近期国务院政府工作报告中明确提出了“碳达峰”的目标,并制定碳排放达峰的行动方案,其中包括植树造林、节能减排、利用新能源等形式。下列有关说法错误的是( )

A.生产者将大气中的CO2转化为含碳有机物

B.碳在生物群落和无机环境之间主要是以含碳有机物的形式进行循环

C.碳循环具有全球性,因此碳循环失衡影响的是整个地球的生态环境

D.人类活动大量利用煤、石油等化石燃料,打破了生物圈中碳循环的平衡

二、非选择题选择题(本大题共4小题,每小题16分,共64分。)

19.(16分,除特殊说明外,每空2分。)如图1表示将抗原注射到人体内后,体内抗体产生量的变化。请回答下列问题。

(1)人体首次接触抗原X,免疫系统协调配合抵御抗原X的攻击,实现了免疫系统的______________功能。________细胞分泌的抗体和抗原X结合后,能抑制抗原X的增殖或对人体细胞的黏附,进而被其它免疫细胞_____________。

(2)若人体再次接触抗原X,分泌抗体的细胞来源有____________(3分)。

(3)图1中曲线A表示将抗原X注射到人体后,体内抗体产生量的变化,若第8天,再同时注射抗原X和Y,图1中表示对抗原X、Y免疫的抗体产生量变化的曲线分别是_________,作出此判断的依据是_________(3分)。若第8天不再注射任何抗原,曲线A最可能会如何变化 请在图2中画出来。

20.(16分,除特殊说明外,每空2分。)林场中的林木常遭到某种山鼠的危害。通常,对于鼠害较为严重的林场,仅在林场的局部区域(苗圃)进行药物灭鼠,对鼠害的控制很难持久有效。回答下列问题:

(1)在资源不受限制的理想条件下,山鼠种群的增长曲线呈_________型;在自然界,山鼠种群的_________________(3分)特征直接决定种群密度,种群数量不可能无限增长。

(2)在苗圃进行了药物灭鼠后,苗圃中山鼠种群数量出现下降的主要原因是_____________。

(3分)。药物灭鼠对鼠害的控制很难持久有效,最好在药物灭鼠控制害鼠的种群数量,同时通过减少其获得食物的机会等方法降低_________________,才能使鼠害得到有效防治。

(3)调查山鼠的种群密度(不考虑山鼠的迁入和迁出):在2hm2范围内,第一次捕获100只,标记并放归;几天后第二次捕获了90只,其中有25只带有标记,则该种群密度约是______________只/hm2。若被标记的山鼠不容易被捕获,则山鼠种群密度估算值比种群密度实际值______________(填“偏大”或“偏小”)。

(4)从生态系统能量流动的角度分析,进行鼠害防治的意义是________________。

21.(16分,除特殊说明外,每空2分。)某弃耕农田中的植物种类40年间的变化情况见下表。

年数 1 4 15 25 40

乔木 0 0 0 14 23

灌木 0 3 4 12 19

草本植物 28 27 26 30 34

总计 28 30 30 56 76

回答下列问题:

(1)弃耕的农田闲置后基本保留了原有的_______________(3分),进而发生_________演替。

(2)弃耕农田演替过程中,物种丰富度将______________(填“增大”或“减小”或“保持不变”)。

(3)该地草本植物的演替速度______________(填“快”或“慢”),木本植物的演替速度____________(填“快”或“慢”)。

(4)演替过程中乔木代替灌木成为优势物种的原因是____________(3分);若该弃耕农田位于半干旱地区,群落演替最可能发展到____________阶段。

22.(16分,每空2分。)某河流淡水鱼,根据食性类型可划分为肉食性鱼类、杂食性鱼类、植食性鱼类和浮游生物食性鱼类。回答下列问题:

(1)鱼类的生活水层可分为中上层、中下层和底层,不同鱼类在不同的水层生活,这属于群落的________结构;植食性鱼类与杂食性鱼类之间的关系可能为_________。调查发现,某些浮游生物食性鱼类的胃含物大部分为浮游藻类,少部分为以浮游藻类为食的浮游动物,据此判断,这些浮游生物食性鱼类处于第________营养级。

(2)下表为生活在该河流水域中层的几种鱼体内重金属的含量(单位:ng·g-1).请据表推测,这几种鱼体中,植食性的鱼是_____________,理由是_____________。

鱼的种类 A B C D E

Hg 112.0 117.0 70.4 61.9 17.8

Pb 75.8 84.3 52.5 34.6 27.3

Cd 41.6 21.9 10.3 14.1 8.8

(3)竞争排斥原理是指在一个稳定的环境中,两个或两个以上受资源限制的,但具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起。为了验证竞争排斥原理,某同学选用该河流中两种鱼进行实验,选择鱼所遵循的原则是_________________。该实验中需要将两种鱼放在资源_______________(填“有限的”或“无限的”)环境中混合培养。当实验出现____________的结果时即可证实竞争排斥原理。

高二生物评分细则

一、选择题(每题2分,共36分)

1.D 2. D 3. C 4. B 5. C 6. C 7.A 8 .A 9.D 10.C

11.A 12. A 13.B 14.D 15.C 16. B 17.C 18. B

二、非选择题(共64分)

19.(16分,除特殊说明外,每空2分)

(1)(6分)免疫防御 浆 吞噬消化

(2)(3分)B细胞和记忆细胞(顺序可以颠倒,但答不全不得分)

(3)(7分)B、C(顺序不可颠倒) 针对抗原X的免疫为二次免疫(1分),与针对抗原Y的免疫相比(1分),抗体的产生速度更快、产生量更大(1分)。(3分,按得分点给分:1分,2分或3分。)

(画出下降趋势即可,2分)

20.(16分,除特殊说明外,每空2分)

(1)(5分) J 出生率、死亡率、迁入率、迁出率(3分,答不全不给分)

(2)(5分)药物引起的死亡率升高和苗圃中山鼠种群中个体的迁出 (3分,答出药物引起死亡率升高即可,迁出答没答不扣分) 环境容纳量

(3)(4分) 180 偏大

(4) (2分) 合理地调整生态系统中能量流动的关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

21 (16分,除特殊说明外,每空2分)

(1)(5分)土壤条件或土壤中的植物种子、其他繁殖体(3分) 次生

(2)(2分)增大

(3)(4分)快 慢

(4)(5分)乔木与灌木在争夺阳光、空间等资源中处于优势(3分) 草本植物或(稀疏的)灌木

22.(16分,每空2分)

(1)(6分,)垂直 捕食、种间竞争 二、三

(2)(4分)E 重金属会沿食物链逐渐在鱼体内聚集,植食性鱼营养级相对较低,体内重金属含量较低。(言之有理即可得分)

(3)(6分)两种鱼具有相同的资源利用方式(言之有理即可得分) 有限的 一种鱼处于优势,另一种鱼处于劣势直至消亡

同课章节目录