4.1 牛顿第一定律 教学设计 高一上学期物理人教版(2019)必修第一册

文档属性

| 名称 | 4.1 牛顿第一定律 教学设计 高一上学期物理人教版(2019)必修第一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 258.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-27 21:23:09 | ||

图片预览

文档简介

教学设计与反思

教学设计方案

课题名称 牛顿第一定律

姓名 王凯

年级学科 高中物理 教材版本 人教版

一、教学内容分析

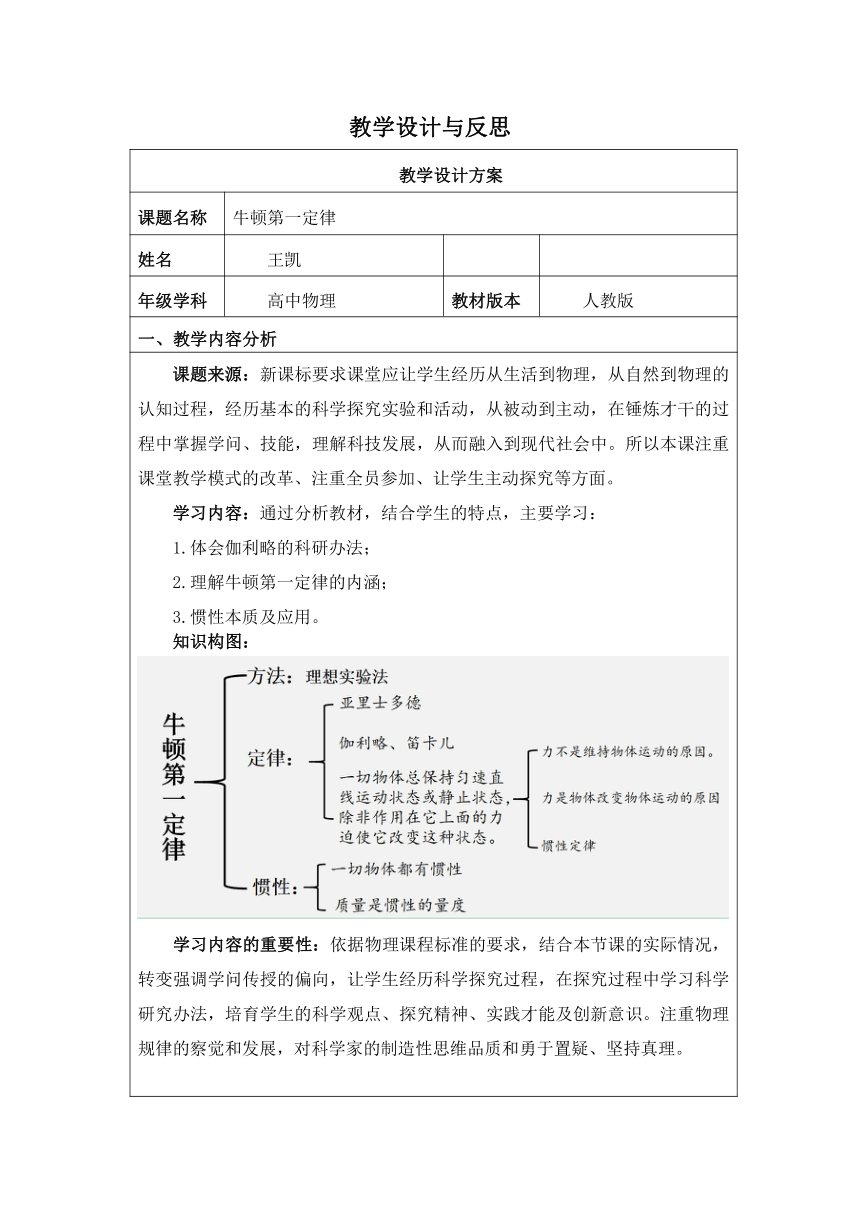

课题来源:新课标要求课堂应让学生经历从生活到物理,从自然到物理的认知过程,经历基本的科学探究实验和活动,从被动到主动,在锤炼才干的过程中掌握学问、技能,理解科技发展,从而融入到现代社会中。所以本课注重课堂教学模式的改革、注重全员参加、让学生主动探究等方面。 学习内容:通过分析教材,结合学生的特点,主要学习: 1.体会伽利略的科研办法; 2.理解牛顿第一定律的内涵; 3.惯性本质及应用。 知识构图: 学习内容的重要性:依据物理课程标准的要求,结合本节课的实际情况,转变强调学问传授的偏向,让学生经历科学探究过程,在探究过程中学习科学研究办法,培育学生的科学观点、探究精神、实践才能及创新意识。注重物理规律的察觉和发展,对科学家的制造性思维品质和勇于置疑、坚持真理。

二、教学目标

一、物理观念:能准确叙述牛顿第一定律的内容,并能对该定律所揭示的运动和力的关系问题有较深刻的理解;知道惯性是物体的固有属性,知道质量是物体惯性大小的量度! 二、科学思维:了解伽利略关于运动和力的关系的认识,了解他的理想实验和相应的推理过程,培养学生科学推理和想象能力。 三、科学探究:体会实验加推理的科学研究方法,了解理想实验的作用。 四、科学态度与责任:通过了解牛顿第一定律的历史史实回顾,体会人类认识事物本质的曲折过程,培养学生严谨的科学态度。

三、学习者特征分析

学生通过初中的学习,对于牛顿第一定律的内容和惯性、惯性现象及惯性大小量度都有理解。但对于力和运动的研究过程中所隐含大师们的科学才智、对于力和运动关系的真相及惯性的本性短缺深刻的思考和理解,仅停留于一些惯性现象的认得。如何激发学生的喜好,持续深刻思考这些已学过的学问点,这是本节课的困难所在。 我所授课的班级学生中考物理平均分较低,学生层次不同,存在确定差异。当前,学生在欣赏、操作、推理、表述等方面的才干较之以前都有了很大的提高,课堂上教师可以大胆放手,引导学生通过操作、欣赏、小组合作的方式,运用演示生活现象,演示实验,帮助学生疏析理解,获得新知。 本班学生能够主动学习,能够适应多媒体教学环境,适应信息技术手段教学。在教学过程中,教师要切实掌握学生的特点,清楚地知道学生的优势和不足,依据学生的学习状况因材施教,以学生为主体,有效地运用信息技术手段引领教学活动,满足学生的需求,推动学生综合才能发展。

四、教学过程(设计本课的学习环节,明确各环节的子目标)

一、新课导入 同学们,我们在学习之前先看几个生活中的现象。 PPT播放: 1.马拉车动态图片; 2.推木块动态图片; 3.钉钉子动态图片。 通过我们之前的预习,以及上面所展示的生活中的现象,由谁总结了什么结论呢? 学生:由亚里士多德得出了“力是维持物体运动的原因”。 老师:那么又是谁推翻了亚里士多德的结论呢? 学生:是伽利略推翻了亚里士多德的结论。 老师:伽利略通过什么来推翻了亚里士多德的结论呢? 学生:通过理想斜面实验。 二、新课讲授 (一)探究力和运动关系的历史过程 老师:好,请同学们自主学习一下我们教科书的第80页关于理想实验的内容,稍后我们请同学来演示一下该实验。在学习和演示实验的过程中,请同学们思考一个问题:如果没有摩擦力,物体的运动将会如何? PPT展示问题。学生自主学习。 自学完毕。 老师:有同学愿意上来演示一下实验吗?只有两个名额啊。 学生举手,请两名学生上来演示,一名学生进行实验,另一名学生负责解说。 演示完毕。 老师:好,请我们的同学来说一下,如果没有摩擦力,小球将会如何运动呢? 负责解说的学生:如果没有摩擦力,当我们右侧斜面倾角不为零的时候,小球能够达到与释放点同样的高度,当我们右侧斜面倾角为零的时候,小球会永远运动下去。 老师:我们的学生解释的非常到位。但是,在现实中我们是无法做到完全没有摩擦力的,为此,老师做了一个动态图片,大家来感受一下小球在斜面上的运动过程。 PPT展示斜面实验动图。 老师:至此,伽利略根据该实验,开始了对亚里士多德的反驳,伽利略的认为力和运动有什么关系呢? 学生:力不是维持物体运动的原因。 PPT展示亚里士多德、伽利略的图像及他们各自的观点。 老师:同学们,现在我们来回顾一下我们得出结论的过程,在这个过程中我们是怎样得到这个结论的呢? 学生集体回答,老师请其中一名学生站起来回答。 学生:我们一开始提出了一个猜想,然后进行了实验,再进行了推理,最后得到了结论。 老师:非常好,请坐。请学生们一起想一下,我们的实验可不可靠? 学生:可靠。 老师:推理是否合理呢? 学生:合理。 老师:既然我们有可靠的实验,合力的推理,那么,我们所的出的结论就是? 学生:准确的。 老师:好的,我们这种提出猜想,以可靠的实验为基础、进行合力的推理,最后得到正确结论的实验方法就是“理想实验法”。理想实验是无法在现实生活中实际完成的,但是它能够对我们探索科学的奥秘有巨大的帮助。爱因斯坦曾这样评价伽利略“伽利略的发现,以及他所运用的科学推理方法,是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开端”。 PPT展示爱因斯坦图像及对伽利略的评价。 老师:与伽利略同时代的学者迪卡儿对伽利略的理论进行了进一步的补充,他认为? 学生:如果没有受到力的作用,运动的物体将继续以同一速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。 PPT展示亚里士多德、伽利略、笛卡尔的头像及其各自论点。 大家看迪卡儿做了哪些补充和总结呢? 学生集体回答。 老师请一名学生回答:他所描述的这种没有受到力的作用下,继续以同一速度沿同一直线一直运动下去,既不会停下来,也不会偏离原来的方向,这是一种匀速直线运动。 老师:也就是说,伽利略和笛卡尔认为,如果物体不受力,它将保持? 学生:匀速直线运动或静止状态。 老师:好,我们知道了,在没有力作用时,物体将保持匀速直线运动状态或静止状态。 老师:好我们来研究第二个问题,如果物体受到力时,它的运动状态会怎么变化呢?下面,我们通过一个游戏竞赛来进行进一步研究。 老师拿出两个乒乓球拍和两个乒乓球:有谁愿意参加我们的这个游戏啊? 学生举手,从中选取两个学生,一个男生一个女生。将乒乓球拍和乒乓球交给学生。 让学生拿着乒乓球和乒乓球拍走到教室后面,各占一个通道。 老师:咱们的游戏规则是这样的,将我们的球拍保持水平,然后将乒乓球放到球拍上,你们现在的位置就是咱们游戏的起点,老师现在站的这条线就是游戏的终点。等老师喊开始,你们从起点运动到终点,在运动过程中,保持乒乓球拍的水平,并且不要让乒乓球掉下来,我们限时3秒钟时间。大家到了终点后要立刻停下来。 来,你们支持谁啊? 学生:男生。。。。。。。。。。女生。。。。。。。。。。 老师:大家选好支持对象,然后呢,在游戏的过程中,认真的观察、思考和分析一下乒乓球的运动情况。好,准备好,限时3秒钟,开始。321停。 老师根据比赛情况引导学生进行思考。 老师问女生:你觉得这个游戏在什么时候最难控制? 女生:在开始启动(停止时)比较难控制。 老师:你觉得是什么原因? 女生:这是因为我启动时,我的乒乓球拍运动了,但是乒乓球还没有运动,乒乓球容易掉下去(我停止时,乒乓球拍停止了,乒乓球还在运动,比较难控制) 老师:来我们问一下的男同学,你觉得什么时候乒乓球最难控制? 男生:在开始启动(停止时)比较难控制 老师:那你是怎么做到控制乒乓球不掉下来呢? 男生:解释原因,老师根据原因总结归纳,引导学生:乒乓球在静止到运动过程、从运动到静止过程需要力的作用。 老师:同学们,在整个游戏过程中,乒乓球经历了什么样的变化呢? 学生:开始静止,后来运动,最后静止。 老师:乒乓球是如何做到由静止到运动再到静止呢? 学生:有力的作用。 老师:也就是说,物体受到力的作用时,可以由静止变为运动,也可以由运动变为静止,这就叫。。。。。 学生:运动状态的改变。 老师:好,通过前面的探究,我们能不能完整地认识一下运动和力的关系呢?哪位同学可以帮我们小结一下? 选择一名同学说一下:我觉得力不是维持物体运动的原因,是改变物体运动状态的原因。 老师:哦,物体的运动不需要力来维持,但是力可以改变物体运动状态。这位同学总结的非常好。在伽利略、笛卡尔等工作的基础上,经历了一代人之后,被誉为我们人类历史上最伟大科学家之一的艾萨克·牛顿横空出世,总结并提出了动力学的一条基本定理: 学生集体读:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。 PPT展示牛顿图像其论点。 老师:现在,我们再来回顾一下当年那波澜壮阔的历史:在力和运动这一基本问题中,我们先后经历了亚里士多德、伽利略、迪卡儿,最后到牛顿,几千年的时间、几代人的努力,虽然我们曾误入歧途、我们曾历经坎坷,但是,我们对自然奥妙的探索从来没有停止,我们的努力也最终引导我们得到了正确的结论。 在我们的生活及学习中,也可能遇到各种各样的挫折,我们可能会犯错、我们可能会失败,但是只要我们有勇于改错的态度、持之以恒的意志、越挫越勇的精神,我们就一定会成功。 老师:好,我们再来看一下牛顿第一定律的叙述,“一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态”,那也就是说,任何物体,都具有这种能力吧。我们把这种称为物体固有的什么呢? 学生:惯性。 老师:对,因此呢,牛顿第一定律也称为? 学生:惯性定律。 老师:很好。既然,一切物体都有惯性,你们能不能举例说明一下生活中的惯性,和惯性的利和弊? 老师请不同同学来进行举例回答。老师在一旁进行点拨启发。 老师:我们都举了一些生活中的例子,那么,大家想一下,惯性的大小取决于物体的什么呢? 学生:质量。 老师:嗯,大家初中时都学过,质量是惯性的量度。那么我们怎么来验证一下呢?大家看看自己桌子上的道具,来大家验证一下。我们将我们桌子上的空矿泉水瓶和装水的矿泉水瓶都打开,用瓶盖将细绳给固定住。然后吊起来,用最大的力气去吹瓶子,看看那个吹得远啊? 学生进行实验,发现空瓶吹得远。 老师请学生解释一下该现象。 学生:当我们用同样大小的力去吹瓶子,发现空瓶子吹得远,装水的瓶子吹得近。这样呢,我们也就间接的验证了质量是惯性的量度了。 老师:接下来我们对我们本节所学内容进行一个随堂练习。 老师:通过这一节课的学习啊,同学们现在可以小结一下,你学到了哪些知识,掌握了哪些方法呢?大家可以想一下,待会让同学带领我们小结一下。 老师:这位同学,你来带领我们进行小结一下。 学生:这节课我们学到了理想实验的方法,通过可靠的实验基础,合理的推理,得出正确的结论。我们还学到了牛顿第一定律,物理在没有受到力的时候要保持静止或匀速直线运动,当他受到力的时候,运动状态会改变。再有我们就是学到了惯性和质量的关系。 老师:很好,今天这节课呢,老师和大家一起学习了运动和力的关系,学到了很多知识,掌握了一些方法,有很大的收获,同学们,你们呢?

五、教学策略选择与信息技术融合的设计

教师活动 预设学生活动 设计意图

播放关于惯性的相关PPT图 总结以上现象得出的结论,以及明确该结论得出过程中的历史 提升学生的总结提炼能力,感受科学探索的艰难程度

组织学生复制伽利略理想斜面实验 由学生进行实验,描述实验现象,总结实验规律 体会力不是维持物体运动的原因

组织学生开展乒乓球拍推乒乓球的游戏,总结牛顿第一定律 学生进行乒乓球拍推乒乓球比赛 体会力是改变物体运动的原因

组织学生吹瓶子游戏,提出惯性的概念 开展吹瓶子游戏 体会质量是惯性的唯一量度

六、教学评价设计(创建量规,向学生展示他们将被如何评价(来自教师和小组其他成员的评价),也可以创建一个自我评价表,这样学生可以用它对自己的学习进行评价)

1.牛顿第一定律内容得出的历史延续 2.牛顿第一定律内容的记忆 3.能够辨识牛顿第一定律内容得出的历史事件 4.能够运用牛顿第一定律解释生活中的现象 5.惯性的量度 6.能够应用惯性解释生活中的现象

七、教学板书

八、教学反思(可以从如下角度进行反思): 1.本课利用演示实验、探索研究、归纳总结、交流争辩等方法,通过大量实例的分析,让学生真正理解力不是维持物体速度的原因,而是改变物体速度的原因。运用实验演示法、自主合作交流探讨法等学习办法,着力开发学生的活动空间、思维空间。 2.本节课利用乒乓球拍推乒乓球的实验最为满意,学生们都积极参与,并能够从现象粗略地总结出力是改变物体运动的原因这一结论。 3.本节课的不足之处为在吹瓶实验过程中,学生过于积极,导致将学生收回课堂,总结知识方面稍显吃力。同时老师在时间把握,语言表达上还需加强。 4.若重新上该节课,我要增加自己对课堂的把控能力,时间的把握能力,语言的表达能力。 5.当时听课的老师或者专家对这节课评价良好,体现了以教师为主导,以学生为主体,以实验带动知识,同时增加学生的爱国主义情感,体现了新时代的学科素养。同时,对我的语言表述方面提出了进一步要求。

教学设计方案

课题名称 牛顿第一定律

姓名 王凯

年级学科 高中物理 教材版本 人教版

一、教学内容分析

课题来源:新课标要求课堂应让学生经历从生活到物理,从自然到物理的认知过程,经历基本的科学探究实验和活动,从被动到主动,在锤炼才干的过程中掌握学问、技能,理解科技发展,从而融入到现代社会中。所以本课注重课堂教学模式的改革、注重全员参加、让学生主动探究等方面。 学习内容:通过分析教材,结合学生的特点,主要学习: 1.体会伽利略的科研办法; 2.理解牛顿第一定律的内涵; 3.惯性本质及应用。 知识构图: 学习内容的重要性:依据物理课程标准的要求,结合本节课的实际情况,转变强调学问传授的偏向,让学生经历科学探究过程,在探究过程中学习科学研究办法,培育学生的科学观点、探究精神、实践才能及创新意识。注重物理规律的察觉和发展,对科学家的制造性思维品质和勇于置疑、坚持真理。

二、教学目标

一、物理观念:能准确叙述牛顿第一定律的内容,并能对该定律所揭示的运动和力的关系问题有较深刻的理解;知道惯性是物体的固有属性,知道质量是物体惯性大小的量度! 二、科学思维:了解伽利略关于运动和力的关系的认识,了解他的理想实验和相应的推理过程,培养学生科学推理和想象能力。 三、科学探究:体会实验加推理的科学研究方法,了解理想实验的作用。 四、科学态度与责任:通过了解牛顿第一定律的历史史实回顾,体会人类认识事物本质的曲折过程,培养学生严谨的科学态度。

三、学习者特征分析

学生通过初中的学习,对于牛顿第一定律的内容和惯性、惯性现象及惯性大小量度都有理解。但对于力和运动的研究过程中所隐含大师们的科学才智、对于力和运动关系的真相及惯性的本性短缺深刻的思考和理解,仅停留于一些惯性现象的认得。如何激发学生的喜好,持续深刻思考这些已学过的学问点,这是本节课的困难所在。 我所授课的班级学生中考物理平均分较低,学生层次不同,存在确定差异。当前,学生在欣赏、操作、推理、表述等方面的才干较之以前都有了很大的提高,课堂上教师可以大胆放手,引导学生通过操作、欣赏、小组合作的方式,运用演示生活现象,演示实验,帮助学生疏析理解,获得新知。 本班学生能够主动学习,能够适应多媒体教学环境,适应信息技术手段教学。在教学过程中,教师要切实掌握学生的特点,清楚地知道学生的优势和不足,依据学生的学习状况因材施教,以学生为主体,有效地运用信息技术手段引领教学活动,满足学生的需求,推动学生综合才能发展。

四、教学过程(设计本课的学习环节,明确各环节的子目标)

一、新课导入 同学们,我们在学习之前先看几个生活中的现象。 PPT播放: 1.马拉车动态图片; 2.推木块动态图片; 3.钉钉子动态图片。 通过我们之前的预习,以及上面所展示的生活中的现象,由谁总结了什么结论呢? 学生:由亚里士多德得出了“力是维持物体运动的原因”。 老师:那么又是谁推翻了亚里士多德的结论呢? 学生:是伽利略推翻了亚里士多德的结论。 老师:伽利略通过什么来推翻了亚里士多德的结论呢? 学生:通过理想斜面实验。 二、新课讲授 (一)探究力和运动关系的历史过程 老师:好,请同学们自主学习一下我们教科书的第80页关于理想实验的内容,稍后我们请同学来演示一下该实验。在学习和演示实验的过程中,请同学们思考一个问题:如果没有摩擦力,物体的运动将会如何? PPT展示问题。学生自主学习。 自学完毕。 老师:有同学愿意上来演示一下实验吗?只有两个名额啊。 学生举手,请两名学生上来演示,一名学生进行实验,另一名学生负责解说。 演示完毕。 老师:好,请我们的同学来说一下,如果没有摩擦力,小球将会如何运动呢? 负责解说的学生:如果没有摩擦力,当我们右侧斜面倾角不为零的时候,小球能够达到与释放点同样的高度,当我们右侧斜面倾角为零的时候,小球会永远运动下去。 老师:我们的学生解释的非常到位。但是,在现实中我们是无法做到完全没有摩擦力的,为此,老师做了一个动态图片,大家来感受一下小球在斜面上的运动过程。 PPT展示斜面实验动图。 老师:至此,伽利略根据该实验,开始了对亚里士多德的反驳,伽利略的认为力和运动有什么关系呢? 学生:力不是维持物体运动的原因。 PPT展示亚里士多德、伽利略的图像及他们各自的观点。 老师:同学们,现在我们来回顾一下我们得出结论的过程,在这个过程中我们是怎样得到这个结论的呢? 学生集体回答,老师请其中一名学生站起来回答。 学生:我们一开始提出了一个猜想,然后进行了实验,再进行了推理,最后得到了结论。 老师:非常好,请坐。请学生们一起想一下,我们的实验可不可靠? 学生:可靠。 老师:推理是否合理呢? 学生:合理。 老师:既然我们有可靠的实验,合力的推理,那么,我们所的出的结论就是? 学生:准确的。 老师:好的,我们这种提出猜想,以可靠的实验为基础、进行合力的推理,最后得到正确结论的实验方法就是“理想实验法”。理想实验是无法在现实生活中实际完成的,但是它能够对我们探索科学的奥秘有巨大的帮助。爱因斯坦曾这样评价伽利略“伽利略的发现,以及他所运用的科学推理方法,是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开端”。 PPT展示爱因斯坦图像及对伽利略的评价。 老师:与伽利略同时代的学者迪卡儿对伽利略的理论进行了进一步的补充,他认为? 学生:如果没有受到力的作用,运动的物体将继续以同一速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。 PPT展示亚里士多德、伽利略、笛卡尔的头像及其各自论点。 大家看迪卡儿做了哪些补充和总结呢? 学生集体回答。 老师请一名学生回答:他所描述的这种没有受到力的作用下,继续以同一速度沿同一直线一直运动下去,既不会停下来,也不会偏离原来的方向,这是一种匀速直线运动。 老师:也就是说,伽利略和笛卡尔认为,如果物体不受力,它将保持? 学生:匀速直线运动或静止状态。 老师:好,我们知道了,在没有力作用时,物体将保持匀速直线运动状态或静止状态。 老师:好我们来研究第二个问题,如果物体受到力时,它的运动状态会怎么变化呢?下面,我们通过一个游戏竞赛来进行进一步研究。 老师拿出两个乒乓球拍和两个乒乓球:有谁愿意参加我们的这个游戏啊? 学生举手,从中选取两个学生,一个男生一个女生。将乒乓球拍和乒乓球交给学生。 让学生拿着乒乓球和乒乓球拍走到教室后面,各占一个通道。 老师:咱们的游戏规则是这样的,将我们的球拍保持水平,然后将乒乓球放到球拍上,你们现在的位置就是咱们游戏的起点,老师现在站的这条线就是游戏的终点。等老师喊开始,你们从起点运动到终点,在运动过程中,保持乒乓球拍的水平,并且不要让乒乓球掉下来,我们限时3秒钟时间。大家到了终点后要立刻停下来。 来,你们支持谁啊? 学生:男生。。。。。。。。。。女生。。。。。。。。。。 老师:大家选好支持对象,然后呢,在游戏的过程中,认真的观察、思考和分析一下乒乓球的运动情况。好,准备好,限时3秒钟,开始。321停。 老师根据比赛情况引导学生进行思考。 老师问女生:你觉得这个游戏在什么时候最难控制? 女生:在开始启动(停止时)比较难控制。 老师:你觉得是什么原因? 女生:这是因为我启动时,我的乒乓球拍运动了,但是乒乓球还没有运动,乒乓球容易掉下去(我停止时,乒乓球拍停止了,乒乓球还在运动,比较难控制) 老师:来我们问一下的男同学,你觉得什么时候乒乓球最难控制? 男生:在开始启动(停止时)比较难控制 老师:那你是怎么做到控制乒乓球不掉下来呢? 男生:解释原因,老师根据原因总结归纳,引导学生:乒乓球在静止到运动过程、从运动到静止过程需要力的作用。 老师:同学们,在整个游戏过程中,乒乓球经历了什么样的变化呢? 学生:开始静止,后来运动,最后静止。 老师:乒乓球是如何做到由静止到运动再到静止呢? 学生:有力的作用。 老师:也就是说,物体受到力的作用时,可以由静止变为运动,也可以由运动变为静止,这就叫。。。。。 学生:运动状态的改变。 老师:好,通过前面的探究,我们能不能完整地认识一下运动和力的关系呢?哪位同学可以帮我们小结一下? 选择一名同学说一下:我觉得力不是维持物体运动的原因,是改变物体运动状态的原因。 老师:哦,物体的运动不需要力来维持,但是力可以改变物体运动状态。这位同学总结的非常好。在伽利略、笛卡尔等工作的基础上,经历了一代人之后,被誉为我们人类历史上最伟大科学家之一的艾萨克·牛顿横空出世,总结并提出了动力学的一条基本定理: 学生集体读:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。 PPT展示牛顿图像其论点。 老师:现在,我们再来回顾一下当年那波澜壮阔的历史:在力和运动这一基本问题中,我们先后经历了亚里士多德、伽利略、迪卡儿,最后到牛顿,几千年的时间、几代人的努力,虽然我们曾误入歧途、我们曾历经坎坷,但是,我们对自然奥妙的探索从来没有停止,我们的努力也最终引导我们得到了正确的结论。 在我们的生活及学习中,也可能遇到各种各样的挫折,我们可能会犯错、我们可能会失败,但是只要我们有勇于改错的态度、持之以恒的意志、越挫越勇的精神,我们就一定会成功。 老师:好,我们再来看一下牛顿第一定律的叙述,“一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态”,那也就是说,任何物体,都具有这种能力吧。我们把这种称为物体固有的什么呢? 学生:惯性。 老师:对,因此呢,牛顿第一定律也称为? 学生:惯性定律。 老师:很好。既然,一切物体都有惯性,你们能不能举例说明一下生活中的惯性,和惯性的利和弊? 老师请不同同学来进行举例回答。老师在一旁进行点拨启发。 老师:我们都举了一些生活中的例子,那么,大家想一下,惯性的大小取决于物体的什么呢? 学生:质量。 老师:嗯,大家初中时都学过,质量是惯性的量度。那么我们怎么来验证一下呢?大家看看自己桌子上的道具,来大家验证一下。我们将我们桌子上的空矿泉水瓶和装水的矿泉水瓶都打开,用瓶盖将细绳给固定住。然后吊起来,用最大的力气去吹瓶子,看看那个吹得远啊? 学生进行实验,发现空瓶吹得远。 老师请学生解释一下该现象。 学生:当我们用同样大小的力去吹瓶子,发现空瓶子吹得远,装水的瓶子吹得近。这样呢,我们也就间接的验证了质量是惯性的量度了。 老师:接下来我们对我们本节所学内容进行一个随堂练习。 老师:通过这一节课的学习啊,同学们现在可以小结一下,你学到了哪些知识,掌握了哪些方法呢?大家可以想一下,待会让同学带领我们小结一下。 老师:这位同学,你来带领我们进行小结一下。 学生:这节课我们学到了理想实验的方法,通过可靠的实验基础,合理的推理,得出正确的结论。我们还学到了牛顿第一定律,物理在没有受到力的时候要保持静止或匀速直线运动,当他受到力的时候,运动状态会改变。再有我们就是学到了惯性和质量的关系。 老师:很好,今天这节课呢,老师和大家一起学习了运动和力的关系,学到了很多知识,掌握了一些方法,有很大的收获,同学们,你们呢?

五、教学策略选择与信息技术融合的设计

教师活动 预设学生活动 设计意图

播放关于惯性的相关PPT图 总结以上现象得出的结论,以及明确该结论得出过程中的历史 提升学生的总结提炼能力,感受科学探索的艰难程度

组织学生复制伽利略理想斜面实验 由学生进行实验,描述实验现象,总结实验规律 体会力不是维持物体运动的原因

组织学生开展乒乓球拍推乒乓球的游戏,总结牛顿第一定律 学生进行乒乓球拍推乒乓球比赛 体会力是改变物体运动的原因

组织学生吹瓶子游戏,提出惯性的概念 开展吹瓶子游戏 体会质量是惯性的唯一量度

六、教学评价设计(创建量规,向学生展示他们将被如何评价(来自教师和小组其他成员的评价),也可以创建一个自我评价表,这样学生可以用它对自己的学习进行评价)

1.牛顿第一定律内容得出的历史延续 2.牛顿第一定律内容的记忆 3.能够辨识牛顿第一定律内容得出的历史事件 4.能够运用牛顿第一定律解释生活中的现象 5.惯性的量度 6.能够应用惯性解释生活中的现象

七、教学板书

八、教学反思(可以从如下角度进行反思): 1.本课利用演示实验、探索研究、归纳总结、交流争辩等方法,通过大量实例的分析,让学生真正理解力不是维持物体速度的原因,而是改变物体速度的原因。运用实验演示法、自主合作交流探讨法等学习办法,着力开发学生的活动空间、思维空间。 2.本节课利用乒乓球拍推乒乓球的实验最为满意,学生们都积极参与,并能够从现象粗略地总结出力是改变物体运动的原因这一结论。 3.本节课的不足之处为在吹瓶实验过程中,学生过于积极,导致将学生收回课堂,总结知识方面稍显吃力。同时老师在时间把握,语言表达上还需加强。 4.若重新上该节课,我要增加自己对课堂的把控能力,时间的把握能力,语言的表达能力。 5.当时听课的老师或者专家对这节课评价良好,体现了以教师为主导,以学生为主体,以实验带动知识,同时增加学生的爱国主义情感,体现了新时代的学科素养。同时,对我的语言表述方面提出了进一步要求。