云南省昆明市文华学校2023-2024学年度高二下学期3月月考历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 云南省昆明市文华学校2023-2024学年度高二下学期3月月考历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 185.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-28 14:21:48 | ||

图片预览

文档简介

昆明市文华学校2023-2024学年度下学期高二3月月考历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题(本题共计25题,共计50分)

1.历史学家钱穆曾说:若从现代观念言,朱子言格物,其精神所在,可谓既是属于伦理的,亦可谓属于科学的,其“科学”主要表现在( )

A.属于唯物主义的范畴 B.通过实践方式探求理

C.用伦理纲常维护统治 D.强调人具有正当私欲

2.墨家主张“兼爱”“非攻”“尚贤”“节葬”“节用”,注重认识论、逻辑学、数学、光学、力学等学科的研究。墨家是战国时期有重大影响力的学派,秦汉时期却走向式微。这一变化( )

A.导致了中国古代科技逐渐落后 B.体现了文化走向影响统治政策

C.反映了时代需要影响文化发展 D.证明了佛道思想对墨家的冲击

3.1993年出土的《唐虞之道》竹简,是研究先秦历史的重要文物,文章赞颂“禅而不传”的“唐虞之道”,着重叙述舜知命修身及其仁、义、孝、悌的品德,主张“爱亲尊贤”。据此可知,《唐虞之道》( )

A.深受“三纲五常”影响 B.适应了后世统治者需求

C.代表新兴地主阶层利益 D.与儒家思想有共通之处

4.庄子说:“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受(口授),可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存。”庄子意在说明( )

A.“道”是万物本源 B.“道”没有形状

C.应当“无为而治” D.“道”十分神秘

5.韩非在《扬权》篇中说:“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”他主张( )

A.按照现实需要进行改革 B.人无贵贱,一律受法律约束

C.建立君主专制中央集权制度 D.结束分裂,建立统一的国家

6.秦始皇实行“焚书坑儒”,汉武帝推行“罢黜百家,独尊儒术”,二者的根本着眼点是( )

A.压制知识分子 B.区别对待古代文化 C.完善法律机制 D.加强君主专制

7.宋代以后,“忠厚传家久,诗书继世长”逐渐成为中国大多数家族推崇的经典家训之一。该家训反映出儒家学者所强调的( )

A.社会责任与历史使命 B.“存天理,灭人欲”主张

C.道德与知识修养并重 D.“格物致知”的认识论

8.唐宪宗曾将法门寺佛骨迎入宫中供养,韩愈认为“佛本夷狄之人,不知君臣之义父子之义”,要求皇帝“以此骨付之有司,投诸水火,永绝根本”;同时他认为道教“老子之所谓道德云者,去仁与义言之也,一人之私言也”。材料反映了韩愈( )

A.吸收融合佛教道教思想 B.迎合君主专制集权需求

C.主张重振儒学正统地位 D.论证伦理秩序的合法性

9.从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,最终都成为儒学的教化之地。这反映了( )

A.无为而治推动思想统一 B.法制建设有利文教发展

C.国家统一促进文化认同 D.开疆拓土助力汉赋传播

10.有学者指出:“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。……慧远在庐山讲经,就讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”材料反映出佛教( )

A.与儒家思想逐渐趋同 B.被改造成为正统思想

C.发展过程日益本土化 D.获得统治者大力支持

11.朱熹相当注意民间生活当中的种种规则和仪式,如他曾经相当细致地对《吕氏乡约》进行修订,甚至不厌其烦地增添细节,比如揖拜应对等;他也相当注意对初学者的启蒙教育,曾经亲自编撰乡塾教学用的教科书。朱熹此举旨在( )

A.倡导经世致用的学风 B.完善理学的理论体系

C.淡化宗法血缘的影响 D.加强对基层的思想控制

12.宋代以朱熹为代表的新儒学所吸收的思想是( )

A.佛教和道教思想 B.法家思想和“经世致用”学说

C.佛教、道教和法家思想 D.佛教思想和“经世致用”

13.北宋理学家胡瑗认为:“学者只守一乡,则滞于一曲,隘客卑陋。必游四方……,则有益于学者矣。”他特别重视治兵、治民、水利、算术等科。这表明胡瑗的教育思想( )

A.重视经世致用 B.倡导儒学教化 C.服务君主专制 D.主张天人合一

14.有位古代思想家认为:通过读书等外在手段来明理自然是好,但“不识一个字,亦须还我堂堂地做个人”,重要的是先确立仁义这一根本。这位思想家可能是( )

A.孔子 B.董仲舒 C.朱熹 D.陆九渊

15.张之洞在1898年4月完成的《劝学篇》中主张“中体西用”,日本人福泽谕吉在1880年成书的《劝学篇》中提倡“文明开化”。这两个《劝学篇》的相似之处是( )

A.以维护传统为目标,劝勉学问为宗旨

B.为本国维新运动提供指导思想

C.面临瓜分狂潮,民族危机加剧的形势

D.中日两国面对西方文明的产物

16.据《后汉书》记载,公元166年,两个彼此称呼对方为“大秦”,但并未自称“大秦”的国家有了第一次外交接触。这两个国家处于欧亚大陆的东西两端,彼此以自身的世界观忖度着对方,因为它们从未有过事实上的直接接触。一条蜿蜒在它们之间的、横跨数个文明带和气候带的“道路”将它们间接连接起来。这条“道路”是( )

17.根据高中历史学科核心素养,判断下列四个选项中属于“史料实证”的是( )

A.“四大发明”是古代中国对人类文化的重大贡献

B.北宋时期平民毕昇最早发明了活字印刷术

C.指南针传入西方,推动了新航路的开辟与世界市场的形成

D.《金史》中提到“火炮”,说明火药应用于战争

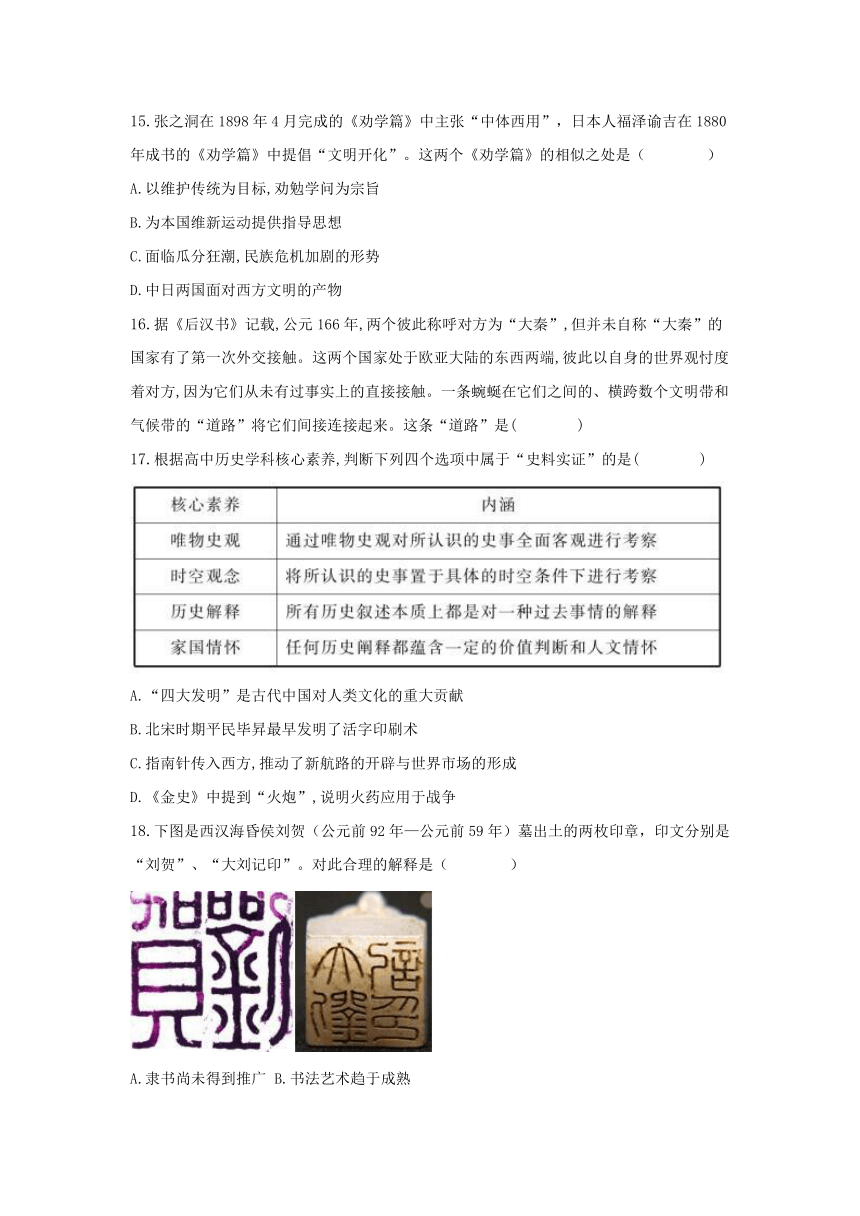

18.下图是西汉海昏侯刘贺(公元前92年—公元前59年)墓出土的两枚印章,印文分别是“刘贺”、“大刘记印”。对此合理的解释是( )

A.隶书尚未得到推广 B.书法艺术趋于成熟

C.篆书印章端庄豪放 D.篆刻重艺术轻实用

19.白海军《2049,相信中国》中指出:“如果从地理与历史的角度来看,1492年应该可以看作是近现代全方位交流意义的全球化的开始。”这里“全球化的开始”的真正含义是( )

A.世界从封闭走向开放 B.国际贸易中心转移到大西洋沿岸

C.世界从分散走向整体 D.人的注意力转移到现实生活中来

20.一位法学家曾说过这样一句话:“活的意大利法……已经越过了阿尔卑斯山。”对这句话的正确理解是( )

A.古罗马法已经成为欧洲各国的法律

B.古罗马法推动了西欧近现代法制建设

C.意大利是近代最早颁布宪法的国家

D.意大利法是近现代西欧法律的翻版

21.世界现代史上大国之间签订的第一个裁军协议是( )

A.《四国条约》 B.《五国条约》 C.《九国公约》 D.《非战公约》

A.罗马大道 B.丝绸之路 C.波斯御道 D.中国驰道

22.熊伟民在《第一次世界大战的遗产》中写道:站到另一个角度来分析,“第一次世界大战又确实没有给我们提供什么。人类并没有因为这一惨痛经历而变得清醒和理智,也没有因此而变得宽容和公正,他们仍然沿着老式的路数来思索和处理向题。”作者认为( )

A.人类在一战后根本没有进行反思 B.各国并未吸取教训继续我行我素

C.一战使各国都埋下了复仇的种子 D.—战造成的物质损失还不够惨痛

23.1914年奥匈皇储被刺事件发生后,美国芝加哥一家报纸说:“应该好好感谢哥伦布发现了美洲大陆。”美国总统威尔逊也呼吁美国人民“从思想到行动都应采取不偏不倚的态度”。这一态度促使美国( )

A.釆取中立政策借机大发战争 B.超脱战争之外而严格恪守中立

C.倡议建立国际联盟以维护和平 D.采取绥靖政策纵容德国法西斯

24.1941年6月22日,丘吉尔在一次演讲中说:“在过去25年中,再没有人像我这样始终一贯的反对共产主义了。我不会收回我说过的话,但是所有这一切与正在我们眼前展现的情景相比都黯然失色了”这一“情景”指( )

A.敦刻尔克大撤退 B.苏德战争爆发. C.珍珠港事件 D.中途岛海战

25.五四运动前后中国出现众多新式社团,它们介绍、宣传来源于西方世界的新思想、新学说,既有资产阶级的民主主义及其他各派学说,也有马克思主义及其他各种社会主义学说。这反映出当时( )

A.政治氛围民主开放 B.这些学说适应了中国发展的需要

C.传统文化失去价值 D.进步知识分子渴望改造中国社会

二、材料题(本题共计3题,共计50分)

26.(20分)在西方,从古希腊开始,有些学者把对神的关注转向人间,并在近代发展成为一浪高过一浪的思想解放潮流。结合所学知识,回答问题:

(1)在古代希腊,某思想家特别强调人的价值,提出“有思想力的人是万物的尺度”。该思想家是谁?请列举他的其它观点。

(2)意大利画家拉斐尔擅长画圣母像,虽然是宗教题材,但画中的圣母和圣子有母亲的柔美、孩子的天真。这一创作风格体现了什么思想?这一思想产生的经济根源是什么?

(3)1517年,罗马教皇以筹资修缮教堂为名,在德国出售赎罪券。关于“赎罪券”的争论引发了什么历史事件?该事件的发动者和核心主张是分别什么?

(4)启蒙运动时期的思想家高举的理论旗帜是什么?该时期的人文精神与文艺复兴时期相比有何特点?

27.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 孟子曾说“君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。”未熹认为,就那些对待臣下态度非常恶劣的君主而言,“寇仇之报,不亦宜乎?”但朱熹强调孟子的说法只是一种要求君主礼遇臣下的警示之语,并非表示臣下可以真正对君“不忠”。在君臣之义上,朱熹指出:“父子之仁,君臣之义,莫非天赋之本然,民彝之固有;彼乃独以父子为自然,而谓臣之相属,特出于事势之不得已,夫岂然哉!”

——编自朱熹《四书章句集注》《晦庵先生朱文公文集》

材料二 在黄宗羲看来,君和臣的目的都是为了万民的忧乐,其关系应是“名异(具体位置不同)而实同(担负共同职责)”的平等关系。父子之间的关系是无法选择的,无父则无子,因此应该孝敬父亲。君和臣之间并没有命定的血缘关系,将两者联结到一起的是他们治理天下的着职责,臣下与君主是可以相互选择的,这其中起决定性作用的,不是两者之,同的血缘,而是天下万民的公利,臣下与君主在目标一致时才会合作。

——摘编自黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料并结合所学知识,比较朱熹与黄宗羲君臣观的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明两种观念产生的社会背景,并分别指出其历史价值。

28.(18分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代商人按经营类别分属不同的“行”(行会),行会作为政府助手,发挥着控制和管理商人的作用。明代,远离故土经商的人越来越多,需要把同乡人团结起来互相帮助,于是,除了原有的“行”以外,又出现了以血缘和乡谊为纽带的商帮、会馆。有的富商大贾通过这些商人组织的号召力与官僚分庭抗礼,一个商帮往往是一方经济势力的代表,他们的活动会影响一个地区的方方面面。

——摘编自《试论我国封建社会商业行会的不同特点》

材料二 1900年,清商务大臣盛宣怀提出:要“效法西欧,振起商战尤以创设商会为入手要端。”1904年,商部上奏清廷:“纵览东西诸国,交通互市,殆莫不以商战至富强。而揆厥(揣摩)由来,实皆得力于商会。”成立商会能够“通商情、保商利。”根据商部的意见,清廷颁布了《奏定商会简明章程》等文件,成为商会成立的法律依据。到1906年,我国各地已建立商会、商务总会110个,逐渐成为各地区商人的组织。

——摘自《商会的历史演变》

材料三 到1988年,全国工商联作为民间商会,成为国营、集体、私营、“三资”等各类工商企业携手发展的社团组织。各地工商联参加政府的经济和社会发展规划研究,积极进言建议。同时,并积极反映并参与解决与非公有制经济有关的用地、乱收费、乱募捐、财产安全、法律保障等问题。90年代中期,工商联已同海外50个国家和地区的近300个工商社团建立了合作关系,还发起成立了中国与“一带一路”沿线国家商会合作联盟,71个国家的80多个商会都加入联盟中来。

——摘编自《改革开放后中国商会的崛起与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代到明代商人组织职能的变化,并说明变化的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末成立商会的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明全国工商联的作用。

参考答案

1.【答案】B

2.【答案】C

【解析】古代科技逐渐落后是在明清时期,排除A项;战国后期,墨学的影响一度甚至在孔学之上。秦始皇“焚书坑儒”、汉武帝推行“罢黜百家、独尊儒术”及其儒学独尊地位的确立,从外部因素来看,统治政策是导致墨家学说“秦汉以后却走向式微”的原因之一,B项因果关系倒置,错误;时代发展变化,对文化的要求也有不同,C项正确;根据所学可知,佛道思想对儒学的冲击是魏晋南北朝时期,排除D项。

3.【答案】D

【解析】文章着重叙述舜知命修身及其仁、义、孝、悌的品德,主张“爱亲尊贤”,结合所学儒家思想提倡仁、义、孝、悌,可知《唐虞之道》与儒家思想有共通之处,故D正确;西汉董仲舒提出三纲无常,A时间不符合先秦,排除A;材料信息无法体现《唐虞之道》符合后世统治者需求,排除B;材料信息无法体现《唐虞之道》代表新兴地主阶层利益,排除C。

4.【答案】A

【解析】“道”是真实而又确凿可信的,然而它又是无为和无形的;“道”可以感知却不可以口授,可以领悟却不可以面见;“道”自身就是本、就是根,还未出现天地的远古时代“道”就已经存在;故选A。

5.【答案】C

【解析】依据材料“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”并结合所学知识可知,作为法家代表的韩非主张建立君主专制主义中央集权制度。故答案为C项。A项材料未体现进行改革,排除;B项材料与法律面前人人平等无关,排除;D项材料未体现要建立统一的国家,排除。

6.【答案】D

【解析】秦始皇实行“焚书坑儒”、汉武帝推行“罢黜百家,独尊儒术”都是以思想上统一为巩固政治上的统一而服务,推行文化专制主义,加强了君主专制,D正确。压制知识分子、区别对待古文化、完善法律机制,都与材料无关,排除ABC;故选D。

7.【答案】C

【解析】材料“宋代以后”“忠厚传家久,诗书继世长”,说明品德忠厚和文化知识在家族传承中的作用,材料强调的是儒家学者道德和修养并重的思想,故C正确;材料没有体现出人的社会责任,排除A;材料没有涉及“存天理,灭人欲”“格物致知”的信息,排除BD。

8.【答案】C

【解析】材料表明韩愈反对佛道二教,不符合儒家仁义思想,主张恢复孔孟儒家思想的正统地位,故C正确;材料表明韩愈反对佛道二教,不能体现吸收融合佛教道教思想,排除A;材料信息不能体现韩愈迎合君主专制集权需求,排除B;材料只是说明佛道二教不符合儒家仁义思想,没有论证伦理秩序的合法性,排除D。

9.【答案】C

【解析】据材料“从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,最终都成为儒学的教化之地”可知,汉武帝时期凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,都成为儒学的教化之地,这表明了国家统一促进文化认同,C正确;无为而治是汉初的统治思想,汉武帝时期实行的统治思想是董仲舒的新儒学,A错误;材料没有涉及“法制建设”,B与题意无关;材料体现的是汉武帝时期凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,都成为儒学的教化之地,没有涉及“开疆拓土助力汉赋传播”,D错误。

10.【答案】C

【解析】由材料“僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国”可知当时佛教主动融合了儒家伦理道德思想,体现佛教吸收传统儒家思想以提高自身地位的本土化现象,故C项符合题意;儒佛两教主张不尽相同,故“趋同”说法错误,A不符合题意;儒家思想自汉武帝起一直为中国古代正统思想,B不符合题意;题干信息未体现佛教受统治者的大力提倡,D不符合题意。

11.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,制定乡约和为初学者制定教科书是加强理学影响力和对基层民众的思想控制力的最有力方式,故选D。经世致用的学风形成于明末清初,是反对宋明理学的产物,排除A;材料中朱熹的这些做法是强化理学在社会影响力的措施,而不是完善理学理论体系的具体表现,排除B;朱熹对《吕氏乡约》的修订表明朱熹非常重视宗族对社会的影响力,排除C。

12.【答案】A

13.【答案】A

【解析】胡瑗特别重视治兵、治民、水利、算术等科,体现了经世致用的思想,故选A;BCD与材料信息无关,排除。

14.【答案】D

【解析】关键是“明理”一词,说明理学已经产生,则A、B可排除。而朱熹是主张格物致知的,是通过处在手段明理,而材料是反对的,因而选D。

15.【答案】D

【解析】A不符合福泽谕吉的思想;“中体西用”是洋务运动指导思想,故B错误;1868年明治维新后,日本很快摆脱民族危机,走上资本主义道路,故C不符合福泽谕吉的思想;“中体西用”主张学习西方先进技术,“文明开化”主张学习西方先进思想文化,故D正确。

16.【答案】B

【解析】由材料可知,“两个国家处于欧亚大陆的东西两端”为东汉和罗马帝国,它们之间通过丝绸之路,双方有间接的经贸和文化交流,故B正确;罗马大道仅限于罗马境内,排除A;波斯御道仅限于波斯境内,排除C;中国驰道仅限于中国境内,排除D。故选B。

17.【答案】D

【解析】《金史》中提到“火炮”,可作为“史料实证”,证明火药应用于战争,故选D;A项是历史评价,不属于“史料实证”,排除;B、C两项缺乏史料印证,不属于“史料实证”,排除。

18.【答案】C

【解析】材料强调篆书的艺术特色,并没有涉及到隶书,故A排除;材料中篆刻并不能说明中国古代书法的成熟,故B排除;结合图片中篆书的表现形式及特点,可以看出篆书印章端庄而豪放,具有美感,故C正确;篆书也具有一定的实用功能,并不能只通过印章说明篆书重艺术轻实用,故D排除。

19.【答案】C

【解析】1492年哥伦布开辟欧洲到美洲的航路,发现了新大陆,是新航路开辟的标志性事件之一。新航路的开辟结束了世界各地相对孤立分散的状态,各地的文明开始会合交融,日益连成一个整体。以欧洲为中心的世界市场的雏形开始出现,全球化开始初见端倪。故选C。A项错误,新航路的开辟表现的是人们认识范围上的变化,并把世界开始链接为一个整体,新航路开辟之前也不能表明是封闭的;B项错误,只是新航路的开辟对欧洲的影响之一;D项明显错误。

20.【答案】B

【解析】“意大利法”实质是指罗马法,“已经越过了阿尔卑斯山”不能代表所有的欧洲国家都使用罗马法,故A项错误;“活的意大利法……已经越过了阿尔卑斯山”意味着罗马法对欧洲法律的建立具有巨大的影响,故B项正确;英国是世界上最早的宪法国家,故C项错误;近现代西欧法律的蓝本应该是罗马法,但不是翻版,故D项错误。

21.【答案】B

【解析】《五国条约》即《美英法意日五国关于限制海军军备条约》,规定五国主力舰总吨位的比例和各国航空母舰的总吨位限额,故B正确;《四国条约》埋葬了英日同盟,消除了美国在远东争霸的一个障碍,与裁军协议无关,排除A;《九国公约》打破了日本独霸中国的局面,使中国重新回到了几个帝国主义共同支配的局面,与裁军协议无关,排除C;《非战公约》是第一个正式宣布废弃以战争作为推行国家政策工具的普遍性国际公约,没有涉及裁军协议,排除D。

22.【答案】B

【解析】由材料“类并没有因为这一惨痛经历而变得清醒和理智,也没有因此而变得宽容和公正,他们仍然沿着老式的路数来思索和处理向题”,可见各国并未吸取教训继续我行我素,故选B;A中“根本”,C中“各国”,太绝对,排除;—战造成的物质损失巨大,排除D。

23.【答案】B

【解析】“应该好好感谢哥伦布发现了美洲大陆”暗指光荣孤立政策,而“从思想到行动都应采取不偏不倚的态度”指美国要严格恪守中立,故选B;材料无关大发战争财,排除A;巴黎和会上威尔逊提出建立国联,排除C;材料没有体现绥靖政策,排除D。

24【答案】B

【解析】由“1941年6月22日”可知是指苏德战争爆发,故选B;敦刻尔克大撤退指法国残军撤到英国,与“反对共产主义”无关,排除A;珍珠港事件发生于1941年12月7日,中途岛海战发生于1942年6月,排除CD。

25.【答案】D

【解析】根据材料“五四运动前后中国出现众多新式社团”“介绍、宣传来源于西方世界的新思想、新学说”并结合所学知识可知,材料表明当时中国进步的知识分子为了挽救中国,介绍西方学说,故D项正确;五四运动前后,北洋军阀统治中国,材料也不能说明政治氛围民主开放,故A项错误;材料没有体现出西方学说与中国发展之间的关系,故B项排除;材料中没有涉及到传统文化的价值,故C项排除。

26.(12分)【解析】本题考查西方人文主义的发展历程,主要考查学生联系所学解决问题的能力。

(1)作者:苏格拉底。

观点:认识你自己;美德即知识。

【解析】联系所学可知,提出“有思想力的人是万物的尺度”的思想家是苏格拉底。他的观点还有认识你自己、美德即知识。

(2)思想:人文主义;

经济根源:资本主义萌芽的产生与发展。

【解析】拉斐尔的创作风格体现了人文主义。联系所学可知,这一思想产生的经济根源是资本主义萌芽的产生和发展。

(3)改革:宗教改革。 代表人物:马丁·路德。

核心主张:因信称义(信仰得救)。

【解析】联系所学可知,关于“赎罪券”的争论引发了宗教改革运动,该事件的发动者是马丁·路德,核心主张是因信称义。

(4)旗帜:理性主义;

特点:①反对封建君主专制制度;

②提倡构建资产阶级理性王国。(其他言之有理者,即可得分)

【解析】联系所学可知,启蒙运动时期的思想家高举的理论旗帜是理性主义。该时期的人文精神与文艺复兴时期相比表现出的特点是反对封建君主专制制度、提倡构建资产阶级理性王国。

27.(12分)(1)相同点:认为君主应该尊重礼遇臣下。

不同点: ①朱熹认为君臣秩序是天理;

②黄宗羲认为君臣关系是平等的,可以相互选择;君臣共治天下。

(2)社会背景:朱熹:唐末五代十国以来,武将权臣篡位时有发生,威胁君主专制统治,冲击儒家纲常伦理秩序。

黄宗羲 ①明清时期君主专制空前强化;

②明末清初,社会剧烈动荡,阶级矛盾和民族矛盾尖锐,统治危机日益加深;

③商品经济发展,市民阶层壮大,倡导个性解放的新思想出现。

历史价值:①朱熹的君臣观从哲学高度论证君臣秩序的合理性,有利于维护统治,稳定社会秩序;

②黄宗羲的君臣观冲击了君主专制统治,影响了后世的反专制斗争。

28.(12分)(1)变化:由附属于政府、帮助政府控制、管理商人的组织到独立于政府、维护商人利益的组织。

原因:跨区域商业贸易发展;乡土宗法观念的存在;商人的社会地位有所提高(抑商观念的淡化)。

【解析】一问可根据材料一 “宋代行会作为政府助手,发挥着控制和管理商人的作用明代把同乡人团结起来互相帮助通过这些商人组织的号召力与官僚分庭抗礼”从商人组织与政府的关系及作用进行阐述;二问结合所学从明代区域贸易发展、传统宗法观念影响、商人社会地位进行回答。

(2)背景:有识之士的推动;西学东渐的促进;商品经济发展(近代化)的影响;清政府实施“新政”改革;救亡图存(求强求富)的需要。

【解析】根据材料二“清商务大臣盛宣怀提出:要“效法西欧,振起商战1904年,商部上奏清廷:“纵览东西诸国,交通互市,殆莫不以商战至富强…“通商情、保商利。”并结合20世纪初的近代中国的时代背景进行分析,可从历史人物倡导、商业经济发展、政治变革、民族危机加深进行概括。

(3)作用:有利于多种经济形式共同发展(经济体制改革的推进);代表工商业者参政议政;维护私营经济的合法权益;加强中外经济联系;推动国内企业走向世界。

【解析】根据材料三“成为国营、集体、私营、“三资”社团组织参加政府的经济和社会发展规划研究积极反映并参与解决与非公有制经济有关的用地、乱收近300个工商社团建立了合作关系,还发起成立了中国与“一带一路”沿线国家商会合作联盟”结合所学从经济体制改革、议政维权、加强中外经济联系及企业国际化等角度进行分析阐述。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题(本题共计25题,共计50分)

1.历史学家钱穆曾说:若从现代观念言,朱子言格物,其精神所在,可谓既是属于伦理的,亦可谓属于科学的,其“科学”主要表现在( )

A.属于唯物主义的范畴 B.通过实践方式探求理

C.用伦理纲常维护统治 D.强调人具有正当私欲

2.墨家主张“兼爱”“非攻”“尚贤”“节葬”“节用”,注重认识论、逻辑学、数学、光学、力学等学科的研究。墨家是战国时期有重大影响力的学派,秦汉时期却走向式微。这一变化( )

A.导致了中国古代科技逐渐落后 B.体现了文化走向影响统治政策

C.反映了时代需要影响文化发展 D.证明了佛道思想对墨家的冲击

3.1993年出土的《唐虞之道》竹简,是研究先秦历史的重要文物,文章赞颂“禅而不传”的“唐虞之道”,着重叙述舜知命修身及其仁、义、孝、悌的品德,主张“爱亲尊贤”。据此可知,《唐虞之道》( )

A.深受“三纲五常”影响 B.适应了后世统治者需求

C.代表新兴地主阶层利益 D.与儒家思想有共通之处

4.庄子说:“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受(口授),可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存。”庄子意在说明( )

A.“道”是万物本源 B.“道”没有形状

C.应当“无为而治” D.“道”十分神秘

5.韩非在《扬权》篇中说:“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”他主张( )

A.按照现实需要进行改革 B.人无贵贱,一律受法律约束

C.建立君主专制中央集权制度 D.结束分裂,建立统一的国家

6.秦始皇实行“焚书坑儒”,汉武帝推行“罢黜百家,独尊儒术”,二者的根本着眼点是( )

A.压制知识分子 B.区别对待古代文化 C.完善法律机制 D.加强君主专制

7.宋代以后,“忠厚传家久,诗书继世长”逐渐成为中国大多数家族推崇的经典家训之一。该家训反映出儒家学者所强调的( )

A.社会责任与历史使命 B.“存天理,灭人欲”主张

C.道德与知识修养并重 D.“格物致知”的认识论

8.唐宪宗曾将法门寺佛骨迎入宫中供养,韩愈认为“佛本夷狄之人,不知君臣之义父子之义”,要求皇帝“以此骨付之有司,投诸水火,永绝根本”;同时他认为道教“老子之所谓道德云者,去仁与义言之也,一人之私言也”。材料反映了韩愈( )

A.吸收融合佛教道教思想 B.迎合君主专制集权需求

C.主张重振儒学正统地位 D.论证伦理秩序的合法性

9.从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,最终都成为儒学的教化之地。这反映了( )

A.无为而治推动思想统一 B.法制建设有利文教发展

C.国家统一促进文化认同 D.开疆拓土助力汉赋传播

10.有学者指出:“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。……慧远在庐山讲经,就讲诵儒家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”材料反映出佛教( )

A.与儒家思想逐渐趋同 B.被改造成为正统思想

C.发展过程日益本土化 D.获得统治者大力支持

11.朱熹相当注意民间生活当中的种种规则和仪式,如他曾经相当细致地对《吕氏乡约》进行修订,甚至不厌其烦地增添细节,比如揖拜应对等;他也相当注意对初学者的启蒙教育,曾经亲自编撰乡塾教学用的教科书。朱熹此举旨在( )

A.倡导经世致用的学风 B.完善理学的理论体系

C.淡化宗法血缘的影响 D.加强对基层的思想控制

12.宋代以朱熹为代表的新儒学所吸收的思想是( )

A.佛教和道教思想 B.法家思想和“经世致用”学说

C.佛教、道教和法家思想 D.佛教思想和“经世致用”

13.北宋理学家胡瑗认为:“学者只守一乡,则滞于一曲,隘客卑陋。必游四方……,则有益于学者矣。”他特别重视治兵、治民、水利、算术等科。这表明胡瑗的教育思想( )

A.重视经世致用 B.倡导儒学教化 C.服务君主专制 D.主张天人合一

14.有位古代思想家认为:通过读书等外在手段来明理自然是好,但“不识一个字,亦须还我堂堂地做个人”,重要的是先确立仁义这一根本。这位思想家可能是( )

A.孔子 B.董仲舒 C.朱熹 D.陆九渊

15.张之洞在1898年4月完成的《劝学篇》中主张“中体西用”,日本人福泽谕吉在1880年成书的《劝学篇》中提倡“文明开化”。这两个《劝学篇》的相似之处是( )

A.以维护传统为目标,劝勉学问为宗旨

B.为本国维新运动提供指导思想

C.面临瓜分狂潮,民族危机加剧的形势

D.中日两国面对西方文明的产物

16.据《后汉书》记载,公元166年,两个彼此称呼对方为“大秦”,但并未自称“大秦”的国家有了第一次外交接触。这两个国家处于欧亚大陆的东西两端,彼此以自身的世界观忖度着对方,因为它们从未有过事实上的直接接触。一条蜿蜒在它们之间的、横跨数个文明带和气候带的“道路”将它们间接连接起来。这条“道路”是( )

17.根据高中历史学科核心素养,判断下列四个选项中属于“史料实证”的是( )

A.“四大发明”是古代中国对人类文化的重大贡献

B.北宋时期平民毕昇最早发明了活字印刷术

C.指南针传入西方,推动了新航路的开辟与世界市场的形成

D.《金史》中提到“火炮”,说明火药应用于战争

18.下图是西汉海昏侯刘贺(公元前92年—公元前59年)墓出土的两枚印章,印文分别是“刘贺”、“大刘记印”。对此合理的解释是( )

A.隶书尚未得到推广 B.书法艺术趋于成熟

C.篆书印章端庄豪放 D.篆刻重艺术轻实用

19.白海军《2049,相信中国》中指出:“如果从地理与历史的角度来看,1492年应该可以看作是近现代全方位交流意义的全球化的开始。”这里“全球化的开始”的真正含义是( )

A.世界从封闭走向开放 B.国际贸易中心转移到大西洋沿岸

C.世界从分散走向整体 D.人的注意力转移到现实生活中来

20.一位法学家曾说过这样一句话:“活的意大利法……已经越过了阿尔卑斯山。”对这句话的正确理解是( )

A.古罗马法已经成为欧洲各国的法律

B.古罗马法推动了西欧近现代法制建设

C.意大利是近代最早颁布宪法的国家

D.意大利法是近现代西欧法律的翻版

21.世界现代史上大国之间签订的第一个裁军协议是( )

A.《四国条约》 B.《五国条约》 C.《九国公约》 D.《非战公约》

A.罗马大道 B.丝绸之路 C.波斯御道 D.中国驰道

22.熊伟民在《第一次世界大战的遗产》中写道:站到另一个角度来分析,“第一次世界大战又确实没有给我们提供什么。人类并没有因为这一惨痛经历而变得清醒和理智,也没有因此而变得宽容和公正,他们仍然沿着老式的路数来思索和处理向题。”作者认为( )

A.人类在一战后根本没有进行反思 B.各国并未吸取教训继续我行我素

C.一战使各国都埋下了复仇的种子 D.—战造成的物质损失还不够惨痛

23.1914年奥匈皇储被刺事件发生后,美国芝加哥一家报纸说:“应该好好感谢哥伦布发现了美洲大陆。”美国总统威尔逊也呼吁美国人民“从思想到行动都应采取不偏不倚的态度”。这一态度促使美国( )

A.釆取中立政策借机大发战争 B.超脱战争之外而严格恪守中立

C.倡议建立国际联盟以维护和平 D.采取绥靖政策纵容德国法西斯

24.1941年6月22日,丘吉尔在一次演讲中说:“在过去25年中,再没有人像我这样始终一贯的反对共产主义了。我不会收回我说过的话,但是所有这一切与正在我们眼前展现的情景相比都黯然失色了”这一“情景”指( )

A.敦刻尔克大撤退 B.苏德战争爆发. C.珍珠港事件 D.中途岛海战

25.五四运动前后中国出现众多新式社团,它们介绍、宣传来源于西方世界的新思想、新学说,既有资产阶级的民主主义及其他各派学说,也有马克思主义及其他各种社会主义学说。这反映出当时( )

A.政治氛围民主开放 B.这些学说适应了中国发展的需要

C.传统文化失去价值 D.进步知识分子渴望改造中国社会

二、材料题(本题共计3题,共计50分)

26.(20分)在西方,从古希腊开始,有些学者把对神的关注转向人间,并在近代发展成为一浪高过一浪的思想解放潮流。结合所学知识,回答问题:

(1)在古代希腊,某思想家特别强调人的价值,提出“有思想力的人是万物的尺度”。该思想家是谁?请列举他的其它观点。

(2)意大利画家拉斐尔擅长画圣母像,虽然是宗教题材,但画中的圣母和圣子有母亲的柔美、孩子的天真。这一创作风格体现了什么思想?这一思想产生的经济根源是什么?

(3)1517年,罗马教皇以筹资修缮教堂为名,在德国出售赎罪券。关于“赎罪券”的争论引发了什么历史事件?该事件的发动者和核心主张是分别什么?

(4)启蒙运动时期的思想家高举的理论旗帜是什么?该时期的人文精神与文艺复兴时期相比有何特点?

27.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 孟子曾说“君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。”未熹认为,就那些对待臣下态度非常恶劣的君主而言,“寇仇之报,不亦宜乎?”但朱熹强调孟子的说法只是一种要求君主礼遇臣下的警示之语,并非表示臣下可以真正对君“不忠”。在君臣之义上,朱熹指出:“父子之仁,君臣之义,莫非天赋之本然,民彝之固有;彼乃独以父子为自然,而谓臣之相属,特出于事势之不得已,夫岂然哉!”

——编自朱熹《四书章句集注》《晦庵先生朱文公文集》

材料二 在黄宗羲看来,君和臣的目的都是为了万民的忧乐,其关系应是“名异(具体位置不同)而实同(担负共同职责)”的平等关系。父子之间的关系是无法选择的,无父则无子,因此应该孝敬父亲。君和臣之间并没有命定的血缘关系,将两者联结到一起的是他们治理天下的着职责,臣下与君主是可以相互选择的,这其中起决定性作用的,不是两者之,同的血缘,而是天下万民的公利,臣下与君主在目标一致时才会合作。

——摘编自黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料并结合所学知识,比较朱熹与黄宗羲君臣观的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明两种观念产生的社会背景,并分别指出其历史价值。

28.(18分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋代商人按经营类别分属不同的“行”(行会),行会作为政府助手,发挥着控制和管理商人的作用。明代,远离故土经商的人越来越多,需要把同乡人团结起来互相帮助,于是,除了原有的“行”以外,又出现了以血缘和乡谊为纽带的商帮、会馆。有的富商大贾通过这些商人组织的号召力与官僚分庭抗礼,一个商帮往往是一方经济势力的代表,他们的活动会影响一个地区的方方面面。

——摘编自《试论我国封建社会商业行会的不同特点》

材料二 1900年,清商务大臣盛宣怀提出:要“效法西欧,振起商战尤以创设商会为入手要端。”1904年,商部上奏清廷:“纵览东西诸国,交通互市,殆莫不以商战至富强。而揆厥(揣摩)由来,实皆得力于商会。”成立商会能够“通商情、保商利。”根据商部的意见,清廷颁布了《奏定商会简明章程》等文件,成为商会成立的法律依据。到1906年,我国各地已建立商会、商务总会110个,逐渐成为各地区商人的组织。

——摘自《商会的历史演变》

材料三 到1988年,全国工商联作为民间商会,成为国营、集体、私营、“三资”等各类工商企业携手发展的社团组织。各地工商联参加政府的经济和社会发展规划研究,积极进言建议。同时,并积极反映并参与解决与非公有制经济有关的用地、乱收费、乱募捐、财产安全、法律保障等问题。90年代中期,工商联已同海外50个国家和地区的近300个工商社团建立了合作关系,还发起成立了中国与“一带一路”沿线国家商会合作联盟,71个国家的80多个商会都加入联盟中来。

——摘编自《改革开放后中国商会的崛起与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代到明代商人组织职能的变化,并说明变化的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末成立商会的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明全国工商联的作用。

参考答案

1.【答案】B

2.【答案】C

【解析】古代科技逐渐落后是在明清时期,排除A项;战国后期,墨学的影响一度甚至在孔学之上。秦始皇“焚书坑儒”、汉武帝推行“罢黜百家、独尊儒术”及其儒学独尊地位的确立,从外部因素来看,统治政策是导致墨家学说“秦汉以后却走向式微”的原因之一,B项因果关系倒置,错误;时代发展变化,对文化的要求也有不同,C项正确;根据所学可知,佛道思想对儒学的冲击是魏晋南北朝时期,排除D项。

3.【答案】D

【解析】文章着重叙述舜知命修身及其仁、义、孝、悌的品德,主张“爱亲尊贤”,结合所学儒家思想提倡仁、义、孝、悌,可知《唐虞之道》与儒家思想有共通之处,故D正确;西汉董仲舒提出三纲无常,A时间不符合先秦,排除A;材料信息无法体现《唐虞之道》符合后世统治者需求,排除B;材料信息无法体现《唐虞之道》代表新兴地主阶层利益,排除C。

4.【答案】A

【解析】“道”是真实而又确凿可信的,然而它又是无为和无形的;“道”可以感知却不可以口授,可以领悟却不可以面见;“道”自身就是本、就是根,还未出现天地的远古时代“道”就已经存在;故选A。

5.【答案】C

【解析】依据材料“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”并结合所学知识可知,作为法家代表的韩非主张建立君主专制主义中央集权制度。故答案为C项。A项材料未体现进行改革,排除;B项材料与法律面前人人平等无关,排除;D项材料未体现要建立统一的国家,排除。

6.【答案】D

【解析】秦始皇实行“焚书坑儒”、汉武帝推行“罢黜百家,独尊儒术”都是以思想上统一为巩固政治上的统一而服务,推行文化专制主义,加强了君主专制,D正确。压制知识分子、区别对待古文化、完善法律机制,都与材料无关,排除ABC;故选D。

7.【答案】C

【解析】材料“宋代以后”“忠厚传家久,诗书继世长”,说明品德忠厚和文化知识在家族传承中的作用,材料强调的是儒家学者道德和修养并重的思想,故C正确;材料没有体现出人的社会责任,排除A;材料没有涉及“存天理,灭人欲”“格物致知”的信息,排除BD。

8.【答案】C

【解析】材料表明韩愈反对佛道二教,不符合儒家仁义思想,主张恢复孔孟儒家思想的正统地位,故C正确;材料表明韩愈反对佛道二教,不能体现吸收融合佛教道教思想,排除A;材料信息不能体现韩愈迎合君主专制集权需求,排除B;材料只是说明佛道二教不符合儒家仁义思想,没有论证伦理秩序的合法性,排除D。

9.【答案】C

【解析】据材料“从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,最终都成为儒学的教化之地”可知,汉武帝时期凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,都成为儒学的教化之地,这表明了国家统一促进文化认同,C正确;无为而治是汉初的统治思想,汉武帝时期实行的统治思想是董仲舒的新儒学,A错误;材料没有涉及“法制建设”,B与题意无关;材料体现的是汉武帝时期凡是中央王朝统治所及之地,无不渐染儒风,都成为儒学的教化之地,没有涉及“开疆拓土助力汉赋传播”,D错误。

10.【答案】C

【解析】由材料“僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱国”可知当时佛教主动融合了儒家伦理道德思想,体现佛教吸收传统儒家思想以提高自身地位的本土化现象,故C项符合题意;儒佛两教主张不尽相同,故“趋同”说法错误,A不符合题意;儒家思想自汉武帝起一直为中国古代正统思想,B不符合题意;题干信息未体现佛教受统治者的大力提倡,D不符合题意。

11.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,制定乡约和为初学者制定教科书是加强理学影响力和对基层民众的思想控制力的最有力方式,故选D。经世致用的学风形成于明末清初,是反对宋明理学的产物,排除A;材料中朱熹的这些做法是强化理学在社会影响力的措施,而不是完善理学理论体系的具体表现,排除B;朱熹对《吕氏乡约》的修订表明朱熹非常重视宗族对社会的影响力,排除C。

12.【答案】A

13.【答案】A

【解析】胡瑗特别重视治兵、治民、水利、算术等科,体现了经世致用的思想,故选A;BCD与材料信息无关,排除。

14.【答案】D

【解析】关键是“明理”一词,说明理学已经产生,则A、B可排除。而朱熹是主张格物致知的,是通过处在手段明理,而材料是反对的,因而选D。

15.【答案】D

【解析】A不符合福泽谕吉的思想;“中体西用”是洋务运动指导思想,故B错误;1868年明治维新后,日本很快摆脱民族危机,走上资本主义道路,故C不符合福泽谕吉的思想;“中体西用”主张学习西方先进技术,“文明开化”主张学习西方先进思想文化,故D正确。

16.【答案】B

【解析】由材料可知,“两个国家处于欧亚大陆的东西两端”为东汉和罗马帝国,它们之间通过丝绸之路,双方有间接的经贸和文化交流,故B正确;罗马大道仅限于罗马境内,排除A;波斯御道仅限于波斯境内,排除C;中国驰道仅限于中国境内,排除D。故选B。

17.【答案】D

【解析】《金史》中提到“火炮”,可作为“史料实证”,证明火药应用于战争,故选D;A项是历史评价,不属于“史料实证”,排除;B、C两项缺乏史料印证,不属于“史料实证”,排除。

18.【答案】C

【解析】材料强调篆书的艺术特色,并没有涉及到隶书,故A排除;材料中篆刻并不能说明中国古代书法的成熟,故B排除;结合图片中篆书的表现形式及特点,可以看出篆书印章端庄而豪放,具有美感,故C正确;篆书也具有一定的实用功能,并不能只通过印章说明篆书重艺术轻实用,故D排除。

19.【答案】C

【解析】1492年哥伦布开辟欧洲到美洲的航路,发现了新大陆,是新航路开辟的标志性事件之一。新航路的开辟结束了世界各地相对孤立分散的状态,各地的文明开始会合交融,日益连成一个整体。以欧洲为中心的世界市场的雏形开始出现,全球化开始初见端倪。故选C。A项错误,新航路的开辟表现的是人们认识范围上的变化,并把世界开始链接为一个整体,新航路开辟之前也不能表明是封闭的;B项错误,只是新航路的开辟对欧洲的影响之一;D项明显错误。

20.【答案】B

【解析】“意大利法”实质是指罗马法,“已经越过了阿尔卑斯山”不能代表所有的欧洲国家都使用罗马法,故A项错误;“活的意大利法……已经越过了阿尔卑斯山”意味着罗马法对欧洲法律的建立具有巨大的影响,故B项正确;英国是世界上最早的宪法国家,故C项错误;近现代西欧法律的蓝本应该是罗马法,但不是翻版,故D项错误。

21.【答案】B

【解析】《五国条约》即《美英法意日五国关于限制海军军备条约》,规定五国主力舰总吨位的比例和各国航空母舰的总吨位限额,故B正确;《四国条约》埋葬了英日同盟,消除了美国在远东争霸的一个障碍,与裁军协议无关,排除A;《九国公约》打破了日本独霸中国的局面,使中国重新回到了几个帝国主义共同支配的局面,与裁军协议无关,排除C;《非战公约》是第一个正式宣布废弃以战争作为推行国家政策工具的普遍性国际公约,没有涉及裁军协议,排除D。

22.【答案】B

【解析】由材料“类并没有因为这一惨痛经历而变得清醒和理智,也没有因此而变得宽容和公正,他们仍然沿着老式的路数来思索和处理向题”,可见各国并未吸取教训继续我行我素,故选B;A中“根本”,C中“各国”,太绝对,排除;—战造成的物质损失巨大,排除D。

23.【答案】B

【解析】“应该好好感谢哥伦布发现了美洲大陆”暗指光荣孤立政策,而“从思想到行动都应采取不偏不倚的态度”指美国要严格恪守中立,故选B;材料无关大发战争财,排除A;巴黎和会上威尔逊提出建立国联,排除C;材料没有体现绥靖政策,排除D。

24【答案】B

【解析】由“1941年6月22日”可知是指苏德战争爆发,故选B;敦刻尔克大撤退指法国残军撤到英国,与“反对共产主义”无关,排除A;珍珠港事件发生于1941年12月7日,中途岛海战发生于1942年6月,排除CD。

25.【答案】D

【解析】根据材料“五四运动前后中国出现众多新式社团”“介绍、宣传来源于西方世界的新思想、新学说”并结合所学知识可知,材料表明当时中国进步的知识分子为了挽救中国,介绍西方学说,故D项正确;五四运动前后,北洋军阀统治中国,材料也不能说明政治氛围民主开放,故A项错误;材料没有体现出西方学说与中国发展之间的关系,故B项排除;材料中没有涉及到传统文化的价值,故C项排除。

26.(12分)【解析】本题考查西方人文主义的发展历程,主要考查学生联系所学解决问题的能力。

(1)作者:苏格拉底。

观点:认识你自己;美德即知识。

【解析】联系所学可知,提出“有思想力的人是万物的尺度”的思想家是苏格拉底。他的观点还有认识你自己、美德即知识。

(2)思想:人文主义;

经济根源:资本主义萌芽的产生与发展。

【解析】拉斐尔的创作风格体现了人文主义。联系所学可知,这一思想产生的经济根源是资本主义萌芽的产生和发展。

(3)改革:宗教改革。 代表人物:马丁·路德。

核心主张:因信称义(信仰得救)。

【解析】联系所学可知,关于“赎罪券”的争论引发了宗教改革运动,该事件的发动者是马丁·路德,核心主张是因信称义。

(4)旗帜:理性主义;

特点:①反对封建君主专制制度;

②提倡构建资产阶级理性王国。(其他言之有理者,即可得分)

【解析】联系所学可知,启蒙运动时期的思想家高举的理论旗帜是理性主义。该时期的人文精神与文艺复兴时期相比表现出的特点是反对封建君主专制制度、提倡构建资产阶级理性王国。

27.(12分)(1)相同点:认为君主应该尊重礼遇臣下。

不同点: ①朱熹认为君臣秩序是天理;

②黄宗羲认为君臣关系是平等的,可以相互选择;君臣共治天下。

(2)社会背景:朱熹:唐末五代十国以来,武将权臣篡位时有发生,威胁君主专制统治,冲击儒家纲常伦理秩序。

黄宗羲 ①明清时期君主专制空前强化;

②明末清初,社会剧烈动荡,阶级矛盾和民族矛盾尖锐,统治危机日益加深;

③商品经济发展,市民阶层壮大,倡导个性解放的新思想出现。

历史价值:①朱熹的君臣观从哲学高度论证君臣秩序的合理性,有利于维护统治,稳定社会秩序;

②黄宗羲的君臣观冲击了君主专制统治,影响了后世的反专制斗争。

28.(12分)(1)变化:由附属于政府、帮助政府控制、管理商人的组织到独立于政府、维护商人利益的组织。

原因:跨区域商业贸易发展;乡土宗法观念的存在;商人的社会地位有所提高(抑商观念的淡化)。

【解析】一问可根据材料一 “宋代行会作为政府助手,发挥着控制和管理商人的作用明代把同乡人团结起来互相帮助通过这些商人组织的号召力与官僚分庭抗礼”从商人组织与政府的关系及作用进行阐述;二问结合所学从明代区域贸易发展、传统宗法观念影响、商人社会地位进行回答。

(2)背景:有识之士的推动;西学东渐的促进;商品经济发展(近代化)的影响;清政府实施“新政”改革;救亡图存(求强求富)的需要。

【解析】根据材料二“清商务大臣盛宣怀提出:要“效法西欧,振起商战1904年,商部上奏清廷:“纵览东西诸国,交通互市,殆莫不以商战至富强…“通商情、保商利。”并结合20世纪初的近代中国的时代背景进行分析,可从历史人物倡导、商业经济发展、政治变革、民族危机加深进行概括。

(3)作用:有利于多种经济形式共同发展(经济体制改革的推进);代表工商业者参政议政;维护私营经济的合法权益;加强中外经济联系;推动国内企业走向世界。

【解析】根据材料三“成为国营、集体、私营、“三资”社团组织参加政府的经济和社会发展规划研究积极反映并参与解决与非公有制经济有关的用地、乱收近300个工商社团建立了合作关系,还发起成立了中国与“一带一路”沿线国家商会合作联盟”结合所学从经济体制改革、议政维权、加强中外经济联系及企业国际化等角度进行分析阐述。

同课章节目录