第4课 中古时期的亚洲同步练习(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)中外史纲要下

文档属性

| 名称 | 第4课 中古时期的亚洲同步练习(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)中外史纲要下 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 745.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-28 15:10:18 | ||

图片预览

文档简介

第4课中古时期的亚洲同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.645年前,日本的土地、手工业工具等生产资料为皇室和贵族占有,部民只是用主人的生产工具进行耕种(田部)的奴隶。大化改新后,部民制被废除,编户齐民,通过班田收授法分给土地,实施租庸调制收取税收。这一变化反映出日本( )

A.封建庄园经济的衰落 B.土地私有产生

C.社会性质出现了变化 D.幕府政治确立

2.某校高一(1)班同学设计了一张学习卡片,据此推断,他们正在学习的是哪个国家的历史( )

1.8世纪中期、版图跨亚非欧三洲 2.830年,在巴格达设立“智慧宫” 3.翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的文献 4.将中国的造纸术传入欧洲

A.罗马帝国 B.拜占庭帝国 C.阿拉伯帝国 D.奥斯曼帝国

3.阿拉伯帝国时期,“商人”一词,含有“聪明人”之意。正直的商人被认为是道德行为的最高典范。这说明当时( )

A.社会发展具有重商倾向 B.开放包容的文化环境

C.商业经营方式趋于完善 D.注重民众的道德建设

4.公元604年,“皇太子亲肇作宪法十七条”。这是日本历史上的第一部成文法典,是以古代中国法律为模板制定的。为确立皇室至高无上的地位,古代中国儒家文化中的君臣、父子的人伦纲常和等级观念被圣德太子纳入到法典当中。这一法典( )

A.标志着中央集权国家建立 B.实现了日本的社会转型

C.完善了封建君主专制制度 D.为大化改新创造了条件

5.1657年,德川幕府成员德川光囹设史馆,以朱熹《通鉴纲目》为圭臬,开始修撰日本第一部纪传体通史《大日本史》。该书反映了( )

《大日本史》原版书影

A.德川幕府的封闭保守 B.儒家文化圈的影响

C.中华文化的开放包容 D.东西方文明的交流

6.古代的阿拉伯人“把商人看作最受尊敬的人”。“商人”这个词语的内涵将“聪明人”与“商人”集于一身。伊斯兰教兴起之后,这一观念进一步被深化和强化,“正直的商人被认为是道德行为的最高典范”。据此可知,阿拉伯帝国( )

A.忽视国内农业发展 B.重商思想根植于传统文化

C.垄断了东西方贸易 D.引领世界商业发展的潮流

7.奥斯曼帝国苏丹在对待被征服地区的统治者时,只要他们愿宣誓效忠,接受某种附庸地位,就可继续维持自己的贵族身份,甚至管理原领地。此外,在对待异教徒时,苏丹不仅保留他们原有信仰,还按照当地习惯来征收赋税。奥斯曼帝国苏丹的这些举措( )

A.利于伊斯兰文明的兴起与发展 B.旨在缓和国内民族与宗教矛盾

C.削弱了君主专制中央集权统治 D.兼具了实用性和灵活性的特点

8.中世纪的西方文化,比起同时代的阿拉伯、印度和中国都要落后,古代希腊罗马的文化遗产在那里几乎灭尽,赖有阿拉伯文版本将其保存,并在中世纪的后期译成拉丁语等西方语言重新回到欧洲。这表明阿拉伯文化( )

A.世界领先且丰富多彩 B.奠定了西方文明的基础

C.长于借鉴且少于创新 D.影响了人类文明的发展

9.如表是某同学学习古代某一帝国的课堂笔记。该帝国( )

1 13世纪在小亚细亚发展起来

2 1453年攻占君士坦丁堡

3 16世纪后期建立起地跨亚非欧的大帝国

4 20世纪在分裂中逐渐灭亡

A.实行政教合一制度 B.有代表作《一千零一夜》

C.居民都信奉基督教 D.实行种姓制度,影响深远

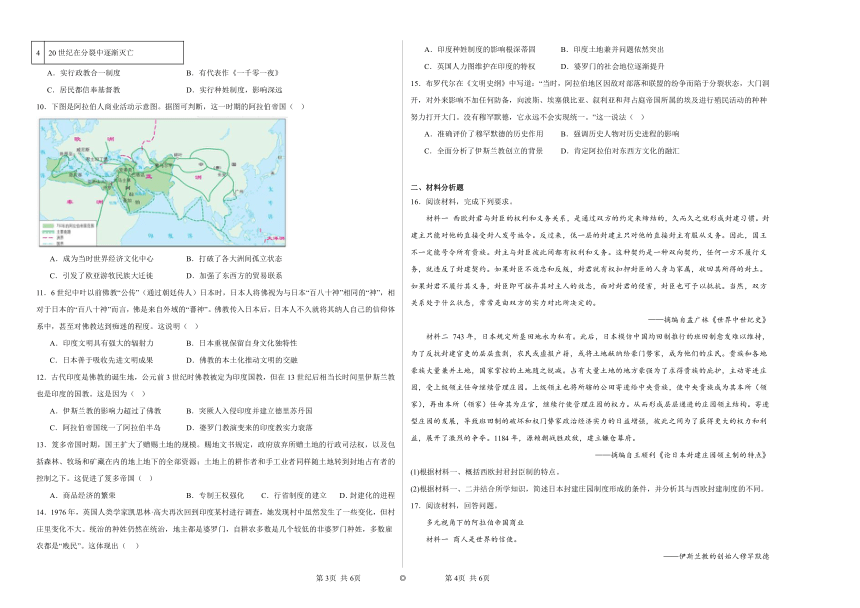

10.下图是阿拉伯人商业活动示意图。据图可判断,这一时期的阿拉伯帝国( )

A.成为当时世界经济文化中心 B.打破了各大洲间孤立状态

C.引发了欧亚游牧民族大迁徙 D.加强了东西方的贸易联系

11.6世纪中叶以前佛教“公传”(通过朝廷传人)日本时,日本人将佛视为与日本“百八十神”相同的“神”,相对于日本的“百八十神”而言,佛是来自外域的“蕃神”。佛教传入日本后,日本人不久就将其纳人自己的信仰体系中,甚至对佛教达到痴迷的程度。这说明( )

A.印度文明具有强大的辐射力 B.日本重视保留自身文化独特性

C.日本善于吸收先进文明成果 D.佛教的本土化推动文明的交融

12.古代印度是佛教的诞生地,公元前3世纪时佛教被定为印度国教,但在13世纪后相当长时间里伊斯兰教也是印度的国教。这是因为( )

A.伊斯兰教的影响力超过了佛教 B.突厥人入侵印度并建立德里苏丹国

C.阿拉伯帝国统一了阿拉伯半岛 D.婆罗门教演变来的印度教实力衰落

13.笈多帝国时期,国王扩大了赠赐土地的规模。赐地文书规定,政府放弃所赠土地的行政司法权,以及包括森林、牧场和矿藏在内的地上地下的全部资源;土地上的耕作者和手工业者同样随土地转到封地占有者的控制之下。这促进了笈多帝国( )

A.商品经济的繁荣 B.专制王权强化 C.行省制度的建立 D.封建化的进程

14.1976年,英国人类学家凯思林·高夫再次回到印度某村进行调查,她发现村中虽然发生了一些变化,但村庄里变化不大。统治的种姓仍然在统治,地主都是婆罗门,自耕农多数是几个较低的非婆罗门种姓,多数雇农都是“贱民”。这体现出( )

A.印度种姓制度的影响根深蒂固 B.印度土地兼并问题依然突出

C.英国人力图维护在印度的特权 D.婆罗门的社会地位逐渐提升

15.布罗代尔在《文明史纲》中写道:“当时,阿拉伯地区因敌对部落和联盟的纷争而陷于分裂状态,大门洞开,对外来影响不加任何防备,向波斯、埃塞俄比亚、叙利亚和拜占庭帝国所属的埃及进行殖民活动的种种努力打开大门。没有穆罕默德,它永远不会实现统一。”这一说法( )

A.准确评价了穆罕默德的历史作用 B.强调历史人物对历史进程的影响

C.全面分析了伊斯兰教创立的背景 D.肯定阿拉伯对东西方文化的融汇

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 西欧封君与封臣的权利和义务关系,是通过双方的约定来缔结的,久而久之就形成封建习惯。封建主只能对他的直接受封人发号施令。反过来,低一层的封建主只对他的直接封主有服从义务。因此,国王不一定能号令所有贵族。封主与封臣彼此间都有权利和义务。这种契约是一种双向契约,任何一方不履行义务,就违反了封建契约。如果封臣不效忠和反叛,封君就有权扣押封臣的人身与家属,收回其所得的封土。如果封君不履行其义务,封臣即可摈弃其对主人的效忠,面对封君的侵害,封臣也可予以抵抗。当然,双方关系处于什么状态,常常是由双方的实力对比所决定的。

——摘编自孟广林《世界中世纪史》

材料二 743年,日本规定所垦田地永为私有。此后,日本模仿中国均田制推行的班田制愈发难以维持,为了反抗封建官吏的层层盘剥,农民或虚报户籍,或将土地献纳给豪门势家,成为他们的庄民。贵族和各地豪族大量兼并土地,国家掌控的土地随之锐减。占有大量土地的地方豪强为了求得贵族的庇护,主动寄进庄园,受上级领主任命继续管理庄园。上级领主也将所辖的公田寄进给中央贵族,使中央贵族成为其本所(领家),再由本所(领家)任命其为庄官,继续行使管理庄园的权力。从而形成层层递进的庄园领主结构。寄进型庄园的发展,导致班田制的破坏和权门势家政治经济实力的日益增强,彼此之间为了获得更大的权力和利益,展开了激烈的争夺。1184年,源赖朝战胜政敌,建立镰仓幕府。

——摘编自王顺利《论日本封建庄园领主制的特点》

(1)根据材料一、概括西欧封君封臣制的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述日本封建庄园制度形成的条件,并分析其与西欧封建制度的不同。

17.阅读材料,回答问题。

多元视角下的阿拉伯帝国商业

材料一 商人是世界的信使。

——伊斯兰教的创始人穆罕默德

我最乐意死的场所莫过于为我的家族做买卖的场所。

——阿拉伯帝国第二任哈里发欧麦尔

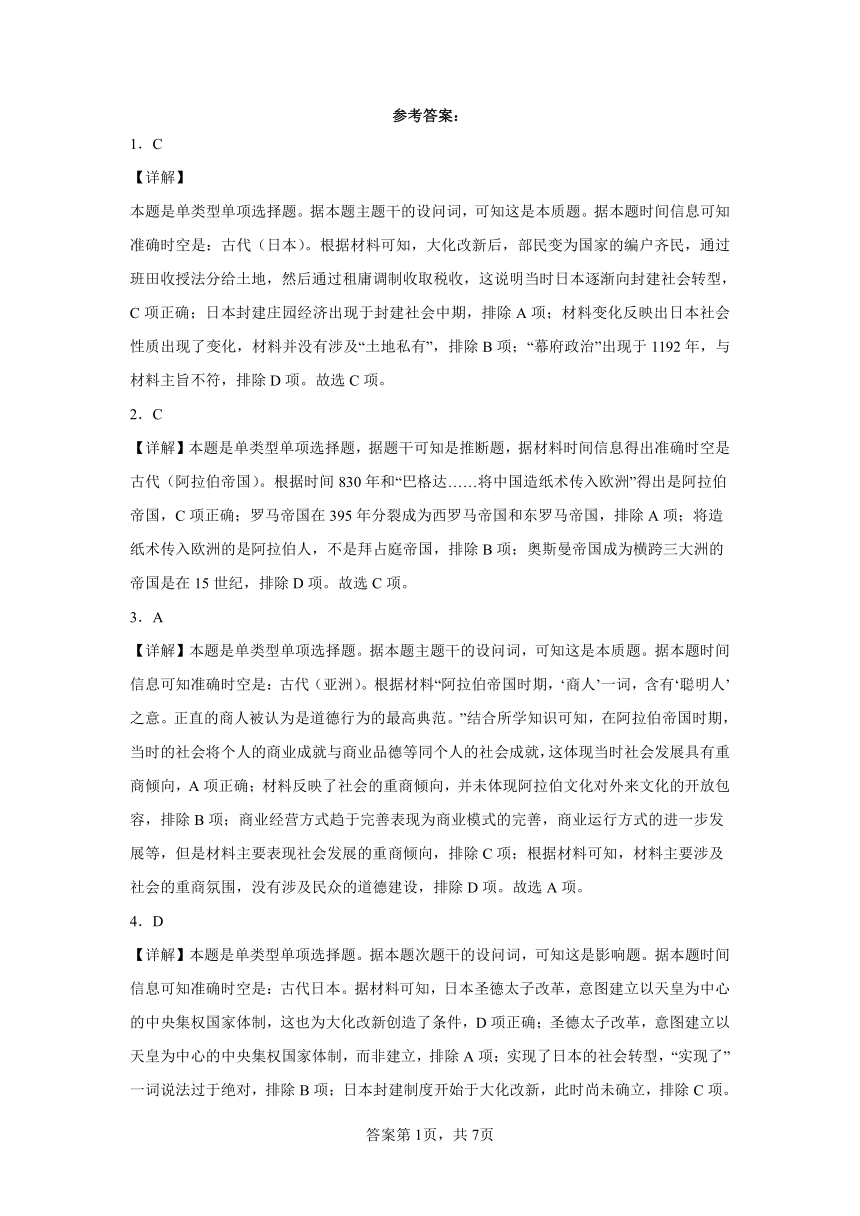

材料二

材料三 古代埃及有个富商,名叫余睦肃丁。他言而有信,家中婢仆车马成群,财富很多,是商人中最忠实善良的人,因此被推选为商界的领袖。

——《一千零一夜》节选

(1)上述三则材料分别从哪些角度说明阿拉伯帝国商业的?

(2)除了上述三则材料的研究角度,请补充另外两个角度以促进阿拉伯商业的研究?

(3)根据材料结合所学知识,说明《一千零一夜》对于认识阿拉伯帝国商业所具有的史料价值。

18.西亚地区历史文化悠久而灿烂。阅读材料,完成下列要求。

材料一

——法国巴黎卢浮宫藏品

材料二 民族的融合,使拜占庭、波斯和印度的古老文明开始影响阿拉伯的统治者。因为阿拉伯人在这些文明面前,势必相形见绌,他们不知疲倦地学习、吸收这些古老国度的文化遗产并化为己用,使之成为伊斯兰文明中的固有成分。帝国中外族血统的臣民,由于在文化上超过阿拉伯人,自然是最先从事科学的,代表各种民族成分的官僚特权阶级,很快代替了阿拉伯贵族。而马蒙(786~833年)作为一位英明的君主,鼓励学术争鸣和思想自由,他对理性主义哲学的认同,也使得其政策倾向自由和宽容。有数百部希腊语、波斯语、印度语、奈伯特语、古叙利亚语、希伯来语等著作通过百年翻译运动翻译成阿拉伯语。

——摘编自潘潇寒《阿拔斯王朝百年翻译运动》等

(1)指出材料一中苏美尔泥板的史料价值,并分析其中所蕴含的历史信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析阿拉伯翻译运动取得成果的原因。

19.古代文明多姿多彩,文明因交流而精彩。阅读材料,回答问题。

材料一 西周时期,周王自称“天之子”,其所居之地称为“中国”(即中央之国)。文献准确记载的区域大致在黄河流域。古希腊人认为,他们的主神宙斯的居住地就是世界中心,文献中明确记载的地理范围不超过地中海周边地区。罗马人则说,众神选择并指引罗马成为世界中心,罗马帝国初期所能明确认识的地理范围已远远超过了古希腊,但仍限于欧洲、非洲北部和亚洲中西部。上述三个文明对于远离其统治区域的地方则认识模糊。

材料二 阿拉伯国家成立之初,统治者一方面积极网罗各种人才为其服务,一方面组织力量大力翻译和研究古代希腊、波斯和印度的文化典籍与著作。阿拉伯帝国建立后,阿拉伯商人的足迹踏遍了亚、非、欧三洲。在文化上,阿拉伯在东西方之间充当了科学文化交流的桥梁。

(1)概括材料一中各文明对世界认知的共同之处。

(2)根据材料二并结合所学,分析阿拉伯文化繁荣的原因。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(日本)。根据材料可知,大化改新后,部民变为国家的编户齐民,通过班田收授法分给土地,然后通过租庸调制收取税收,这说明当时日本逐渐向封建社会转型,C项正确;日本封建庄园经济出现于封建社会中期,排除A项;材料变化反映出日本社会性质出现了变化,材料并没有涉及“土地私有”,排除B项;“幕府政治”出现于1192年,与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题,据题干可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是古代(阿拉伯帝国)。根据时间830年和“巴格达……将中国造纸术传入欧洲”得出是阿拉伯帝国,C项正确;罗马帝国在395年分裂成为西罗马帝国和东罗马帝国,排除A项;将造纸术传入欧洲的是阿拉伯人,不是拜占庭帝国,排除B项;奥斯曼帝国成为横跨三大洲的帝国是在15世纪,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(亚洲)。根据材料“阿拉伯帝国时期,‘商人’一词,含有‘聪明人’之意。正直的商人被认为是道德行为的最高典范。”结合所学知识可知,在阿拉伯帝国时期,当时的社会将个人的商业成就与商业品德等同个人的社会成就,这体现当时社会发展具有重商倾向,A项正确;材料反映了社会的重商倾向,并未体现阿拉伯文化对外来文化的开放包容,排除B项;商业经营方式趋于完善表现为商业模式的完善,商业运行方式的进一步发展等,但是材料主要表现社会发展的重商倾向,排除C项;根据材料可知,材料主要涉及社会的重商氛围,没有涉及民众的道德建设,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古代日本。据材料可知,日本圣德太子改革,意图建立以天皇为中心的中央集权国家体制,这也为大化改新创造了条件,D项正确;圣德太子改革,意图建立以天皇为中心的中央集权国家体制,而非建立,排除A项;实现了日本的社会转型,“实现了”一词说法过于绝对,排除B项;日本封建制度开始于大化改新,此时尚未确立,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1657年(日本)。根据材料可知,材料“以朱熹《通鉴纲目》为圭臬,开始修撰日本第一部纪传体通史《大日本史》”体现的是儒家思想对日本的影响,即强调的是儒家文化圈的影响力,B项正确;从德川幕府的学习来看,当时并不封闭保守,排除A项;该书反映了儒家文化圈的影响,材料与中华文化的开放包容无关,排除C项;材料强调的是儒家文化圈的影响,非东西方交流,排除D项;故选B项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是古代阿拉伯。根据题意可知,古代的阿拉伯就把商人看作最受尊敬的人,体现了对商人和商业重视,由此说明阿拉伯的重商思想植根于传统文化,B项正确;阿拉伯人重视商人并不代表他们忽视国内农业发展,排除A项;“垄断了”的说法过于夸张绝对,无法体现,排除C项;材料仅能体现阿拉伯重视商人,无法说明他们引领世界商业发展潮流,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题、本质题、目的题。据本题时间信息可知准确时空是:中古(奥斯曼帝国)。根据材料“对待被征服地区的统治者时,只要他们愿宣誓效忠,接受某种附庸地位,就可继续维持自己的贵族身份,甚至管理原领地。此外,在对待异教徒时,苏丹不仅保留他们原有信仰,还按照当地习惯来征收赋税。”并结合所学可知,奥斯曼帝国对待被征服地区和异教徒时,采取了不同措施,因地制宜,因俗而治,体现了统治政策实用性和灵活性,D项正确;伊斯兰文明兴起于7世纪,与材料时间不符,排除A项;这些措施的目的是为了巩固统治,排除B项;这些举措巩固了统治,有利于加强君主专制中央集权,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是古代阿拉伯。据材料可知,阿拉伯文化保存了古希腊罗马文化遗产,重新传回到欧洲后,促进了欧洲的社会进步,阿拉伯文化在保存和传播西方文化上产生深远影响,D项正确;材料中没有比较信息,不能说明阿拉伯文化世界领先,排除A项;阿拉伯文化不是西方文明的基础,排除B项;材料体现的是阿拉伯文化的影响,没有体现其影响,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是奥斯曼帝国时期。根据材料“13世纪在小亚细亚发展起来、1453年攻占君士坦丁堡、16世纪后期建立起地跨亚非欧的大帝国、20世纪在分裂中逐渐灭亡”及所学可知,题干描述的是奥斯曼帝国的兴衰历史。13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在两河流域上游发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。1453年,奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16 世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。到19世纪初,帝国趋于没落。 最终于第一次世界大战中败于协约国之手,奥斯曼帝国因而分裂。奥斯曼帝国,信仰伊斯兰教,实行政教合一的制度,A项正确;阿拉伯帝国的文学代表作是《一千零一夜》,排除B项;奥斯曼帝国的居民信仰伊斯兰教,并不是基督教,排除C项;古代印度的种姓制度产生了深远影响,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问句,可知这是本质题。据本题空间信息可知准确时空是:8世纪中期的世界。从图中可以看出,阿拉伯人的商业活动范围广泛,涉及到欧洲、亚洲和非洲等地,这加强了东西方的贸易联系,D项正确;当时世界经济文化中心是中国,而不是阿拉伯帝国,排除A项;新航路的开辟打破了各大洲间孤立的状态,而不是阿拉伯帝国,排除B项;欧亚游牧民族大迁徙与题目中的“阿拉伯人商业活动”无关,排除C 项。故选D项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:6世纪中叶(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:佛教传入日本后,日本人不久就将其纳人自己的信仰体系中,说明日本善于吸收先进文明成果,C项正确;材料强调的是日本对佛教的态度,不是印度文明的辐射力,排除A项;据材料“日本人不久就将其纳人自己的信仰体系中,甚至对佛教达到痴迷的程度”可知材料说的是吸收外来文明,而不是保留自身文化独特性,排除B项;材料说的是日本善于吸收先进文明成果,不是强调佛教本土化的作用,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是原因题。依据材料时间信息可知准确时空是:古代印度。根据材料并结合所学知识可知,11世纪突厥人入侵印度,13世纪初,在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教,B项正确;宗教的改变主要是统治者的原因,排除A项;阿拉伯帝国统一了阿拉伯半岛,与印度宗教的改变无关,排除C项;材料未涉及婆罗门教演变来的印度教实力衰落,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。根据材料“国王扩大了赠赐土地的规模”结合所学知识可知,笈多王朝时期,国王赐给官吏、贵族、寺院的封地逐渐演变为世袭的私有领地,封建采邑制度至此形成,封地领有者往往将君主封赐的领地再分封赏赐给自己的臣属。封地的层层再分封形成等级制的附庸臣属关系,促进了笈多帝国封建化的进程,D项正确;材料与商品贸易无关,无法促进商品经济繁荣,排除A项;材料强调的是国王扩大了赠赐土地的规模,不能强化专制王权,排除B项;材料与地方行政制度无关,排除C项。故选D项。

14.A

【详解】

本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:1876年(英国)。材料核心信息反映20世纪70年代印度农村依然深受古代种姓制度的影响,A项正确;印度土地兼并问题依然突出,与材料主旨不符,排除B项;材料中没有体现英国人维护其在印度的特权,排除C项;材料反映的是种姓制度对印度农村的影响,婆罗门的社会地位一直很高,不存在社会地位逐渐提升,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是原因题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古代阿拉伯地区。根据材料可知,这一说法认为“没有穆罕默德,它永远不会实现统一”,因此,材料强调穆罕默德对阿拉伯地区统一进程的推动作用,B项正确;根据材料可知,阿拉伯地区处于分裂状态,受到外族入侵,没有穆罕默德,它永远不会实现统一。材料只是选取了穆罕默德的一个侧面,没有准确评价穆罕默德的历史作用,没有全面分析伊斯兰教创立的背景,也未肯定阿拉伯对东西方文化的融汇,ACD项均是对材料信息的错误理解,排除ACD项。故选B项。

16.(1)特点:分封土地;通过双向契约维系双方关系;互有权利和义务;只对直接封主服务,不可越级。

(2)条件:土地私有制形成;班田制难以维系;各级寄进土地。不同:日本封建庄园是层层递进的寄进型庄园,导致权门势家政治经济实力的日益增强,最终推动日本进入幕府统治时期。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是中古西欧。特根据材料“是通过双方的约定来缔结的”可得出通过双向契约维系双方关系;互有权利和义务;根据材料“封建主只能对他的直接受封人发号施令。反过来,低一层的封建主只对他的直接封主有服从义务。”可得出只对直接封主服务,不可越级。根据材料“封君就有权扣押封臣的人身与家属,收回其所得的封土。”可得出分封土地。

(2)本题是背景类、对比类材料分析题。时空为古代(日本、西欧)。第一小问条件,根据材料“743年,日本规定所垦田地永为私有。此后,日本模仿中国均田制推行的班田制愈发难以维持”可得出土地私有制形成;班田制难以维系;根据材料“从而形成层层递进的庄园领主结构。寄进型庄园的发展……”可得出各级寄进土地。

第二小问不同,根据材料并结合所学知识可知,西欧庄园主在自己的领地内有很大独立性,容易发展成为一个个格局割据的势力,没有统一的中央集权。而日本封建庄园是层层递进的寄进型庄园,导致权门势家政治经济实力的日益增强,最终推动日本进入幕府统治时期。

17.(1)宗教价值观的角度;商业范围及商业城市;商业在文学中的体现。

(2)商业对文化交流的影响;政治制度对商业的保障;手工业、农业对商业的影响;交通发展对商业的促进。

(3)《一千零一夜》属于文学作品,在内容上多有描写商人、商业的情节,一定程度上反映了阿拉伯帝国的商业发展概况。可作为了解认识阿拉伯帝国商业的一面镜子,对历史研究具有一定的参考价值;但文学作品带有较强的主观性,需其他史料佐证。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题,时空是阿拉伯帝国时期。根据材料“商人是世界的信使”可知,宗教价值观的角度;根据材料“我最乐意死的场所莫过于为我的家族做买卖的场所”及贸易路线可知,商业范围及商业城市;根据材料“他言而有信,家中婢仆车马成群,财富很多,是商人中最忠实善良的人,因此被推选为商界的领袖”可知,商业在文学中的体现。

(2)本题是列举类材料分析题,时空是阿拉伯帝国时期。本题相对开放,结合所学可知,视角可从商业对文化交流的影响、政治制度对商业的保障及手工业、农业对商业的影响、交通发展对商业的影响等角度进行补充。

(3)本题是影响类材料分析题,时空是阿拉伯帝国时期。根据材料“古代埃及有个富商,名叫余睦肃丁。他言而有信,家中婢仆车马成群,财富很多,是商人中最忠实善良的人,因此被推选为商界的领袖”及所学可知,可从文学作品是对商业的反映、对阿拉伯帝国商业的了解及文学作品的主观性等角度进行分析,例如:《一千零一夜》属于文学作品,在内容上多有描写商人、商业的情节,一定程度上反映了阿拉伯帝国的商业发展概况。可作为了解认识阿拉伯帝国商业的一面镜子,对历史研究具有一定的参考价值;但文学作品带有较强的主观性,需其他史料佐证。

18.(1)价值:研究古代两河流域政治、经济、思想文化的重要资料。

历史信息:行政文本样式;商业交易内容;文字演变等等。

(2)原因:阿拉伯帝国地跨欧亚非三洲,疆域广大,统治着波斯、罗马(部分地区)等文化先进的区域,对征服地区文化的吸收,为帝国的翻译运动提供了文化资源;社会局势的稳定为翻译运动提供了良好的环境;统治者开放、包容的政策支持下,学者们翻译了大量的希腊、罗马、波斯、印度等文献。

【详解】(1)史料价值:本题是特点类材料分析题。时空是古代西亚。根据材料“苏美尔泥板”“泥板包括行政文本,内容是出售了一栋带奴隶的54平方米的房子,底部是负责公平销售的证人”可知,它是研究古代两河流域政治、经济、思想文化的重要资料。

历史信息:本题是特点类材料分析题。时空是古代西亚。根据材料“苏美尔泥板”“泥板包括行政文本,内容是出售了一栋带奴隶的54平方米的房子,底部是负责公平销售的证人”可知,其中所蕴含的历史信息有行政文本样式;商业交易内容;文字演变等等。

(2)原因:本题是背景类材料分析题。时空是阿拉伯帝国。根据材料“民族的融合,使拜占庭、波斯和印度的古老文明开始影响阿拉伯的统治者。因为阿拉伯人在这些文明面前,势必相形见绌,他们不知疲倦地学习、吸收这些古老国度的文化遗产并化为己用,使之成为伊斯兰文明中的固有成分”可知,阿拉伯帝国地跨欧亚非三洲,疆域广大,统治着波斯、罗马(部分地区)等文化先进的区域,对征服地区文化的吸收,为帝国的翻译运动提供了文化资源;根据材料“而马蒙(786~833年)作为一位英明的君主,鼓励学术争鸣和思想自由,他对理性主义哲学的认同,也使得其政策倾向自由和宽容。有数百部希腊语、波斯语、印度语、奈伯特语、古叙利亚语、希伯来语等著作通过百年翻译运动翻译成阿拉伯语”可知,统治者开放、包容的政策支持下,学者们翻译了大量的希腊、罗马、波斯、印度等文献;根据所学知识可知,社会局势的稳定为翻译运动提供了良好的环境。

19.(1)共同之处:各文明都认为神灵在世界中占有统治地位;都认为自己是世界的中心;所能清晰认知的世界范围相对狭小,与其他文明之间缺乏交往和认识。

(2)原因:阿拉伯帝国政治相对稳定,经济繁荣,为文化交流和发展提供了较稳定的社会环境和物质基础;阿拉伯帝国地理位置优越,交通发达,为文化的交流发展提供了有利条件;阿拉伯人广泛吸收东西方文化遗产并进行融合创造;统治者重视人才,支持文化发展。

【详解】(1)本题是对比类材料分析题。时空是古代世界。共同之处:根据材料“神宙斯的居住地就是世界中心”、“众神选择并指引罗马成为世界中心”可分析出各文明都认为神灵在世界中占有统治地位;根据材料“神宙斯的居住地就是世界中心”、“其所居之地称为‘中国’(即中央之国)”可分析出都认为自己是世界的中心;根据材料“文献中明确记载的地理范围不超过地中海周边地区”、“但仍限于欧洲、非洲北部和亚洲中西部”可分析出所能清晰认知的世界范围相对狭小,与其他文明之间缺乏交往和认识。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是古代阿拉伯。原因:结合所学可知,阿拉伯帝国政治相对稳定,经济繁荣,为文化交流和发展提供了较稳定的社会环境和物质基础;从地理位置来看,阿拉伯帝国地理位置优越,交通发达,为文化的交流发展提供了有利条件;根据材料“一方面组织力量大力翻译和研究古代希腊、波斯和印度的文化典籍与著作”可分析出阿拉伯人广泛吸收东西方文化遗产并进行融合创造;根据材料“统治者一方面积极网罗各种人才为其服务”可分析出统治者重视人才,支持文化发展。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.645年前,日本的土地、手工业工具等生产资料为皇室和贵族占有,部民只是用主人的生产工具进行耕种(田部)的奴隶。大化改新后,部民制被废除,编户齐民,通过班田收授法分给土地,实施租庸调制收取税收。这一变化反映出日本( )

A.封建庄园经济的衰落 B.土地私有产生

C.社会性质出现了变化 D.幕府政治确立

2.某校高一(1)班同学设计了一张学习卡片,据此推断,他们正在学习的是哪个国家的历史( )

1.8世纪中期、版图跨亚非欧三洲 2.830年,在巴格达设立“智慧宫” 3.翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的文献 4.将中国的造纸术传入欧洲

A.罗马帝国 B.拜占庭帝国 C.阿拉伯帝国 D.奥斯曼帝国

3.阿拉伯帝国时期,“商人”一词,含有“聪明人”之意。正直的商人被认为是道德行为的最高典范。这说明当时( )

A.社会发展具有重商倾向 B.开放包容的文化环境

C.商业经营方式趋于完善 D.注重民众的道德建设

4.公元604年,“皇太子亲肇作宪法十七条”。这是日本历史上的第一部成文法典,是以古代中国法律为模板制定的。为确立皇室至高无上的地位,古代中国儒家文化中的君臣、父子的人伦纲常和等级观念被圣德太子纳入到法典当中。这一法典( )

A.标志着中央集权国家建立 B.实现了日本的社会转型

C.完善了封建君主专制制度 D.为大化改新创造了条件

5.1657年,德川幕府成员德川光囹设史馆,以朱熹《通鉴纲目》为圭臬,开始修撰日本第一部纪传体通史《大日本史》。该书反映了( )

《大日本史》原版书影

A.德川幕府的封闭保守 B.儒家文化圈的影响

C.中华文化的开放包容 D.东西方文明的交流

6.古代的阿拉伯人“把商人看作最受尊敬的人”。“商人”这个词语的内涵将“聪明人”与“商人”集于一身。伊斯兰教兴起之后,这一观念进一步被深化和强化,“正直的商人被认为是道德行为的最高典范”。据此可知,阿拉伯帝国( )

A.忽视国内农业发展 B.重商思想根植于传统文化

C.垄断了东西方贸易 D.引领世界商业发展的潮流

7.奥斯曼帝国苏丹在对待被征服地区的统治者时,只要他们愿宣誓效忠,接受某种附庸地位,就可继续维持自己的贵族身份,甚至管理原领地。此外,在对待异教徒时,苏丹不仅保留他们原有信仰,还按照当地习惯来征收赋税。奥斯曼帝国苏丹的这些举措( )

A.利于伊斯兰文明的兴起与发展 B.旨在缓和国内民族与宗教矛盾

C.削弱了君主专制中央集权统治 D.兼具了实用性和灵活性的特点

8.中世纪的西方文化,比起同时代的阿拉伯、印度和中国都要落后,古代希腊罗马的文化遗产在那里几乎灭尽,赖有阿拉伯文版本将其保存,并在中世纪的后期译成拉丁语等西方语言重新回到欧洲。这表明阿拉伯文化( )

A.世界领先且丰富多彩 B.奠定了西方文明的基础

C.长于借鉴且少于创新 D.影响了人类文明的发展

9.如表是某同学学习古代某一帝国的课堂笔记。该帝国( )

1 13世纪在小亚细亚发展起来

2 1453年攻占君士坦丁堡

3 16世纪后期建立起地跨亚非欧的大帝国

4 20世纪在分裂中逐渐灭亡

A.实行政教合一制度 B.有代表作《一千零一夜》

C.居民都信奉基督教 D.实行种姓制度,影响深远

10.下图是阿拉伯人商业活动示意图。据图可判断,这一时期的阿拉伯帝国( )

A.成为当时世界经济文化中心 B.打破了各大洲间孤立状态

C.引发了欧亚游牧民族大迁徙 D.加强了东西方的贸易联系

11.6世纪中叶以前佛教“公传”(通过朝廷传人)日本时,日本人将佛视为与日本“百八十神”相同的“神”,相对于日本的“百八十神”而言,佛是来自外域的“蕃神”。佛教传入日本后,日本人不久就将其纳人自己的信仰体系中,甚至对佛教达到痴迷的程度。这说明( )

A.印度文明具有强大的辐射力 B.日本重视保留自身文化独特性

C.日本善于吸收先进文明成果 D.佛教的本土化推动文明的交融

12.古代印度是佛教的诞生地,公元前3世纪时佛教被定为印度国教,但在13世纪后相当长时间里伊斯兰教也是印度的国教。这是因为( )

A.伊斯兰教的影响力超过了佛教 B.突厥人入侵印度并建立德里苏丹国

C.阿拉伯帝国统一了阿拉伯半岛 D.婆罗门教演变来的印度教实力衰落

13.笈多帝国时期,国王扩大了赠赐土地的规模。赐地文书规定,政府放弃所赠土地的行政司法权,以及包括森林、牧场和矿藏在内的地上地下的全部资源;土地上的耕作者和手工业者同样随土地转到封地占有者的控制之下。这促进了笈多帝国( )

A.商品经济的繁荣 B.专制王权强化 C.行省制度的建立 D.封建化的进程

14.1976年,英国人类学家凯思林·高夫再次回到印度某村进行调查,她发现村中虽然发生了一些变化,但村庄里变化不大。统治的种姓仍然在统治,地主都是婆罗门,自耕农多数是几个较低的非婆罗门种姓,多数雇农都是“贱民”。这体现出( )

A.印度种姓制度的影响根深蒂固 B.印度土地兼并问题依然突出

C.英国人力图维护在印度的特权 D.婆罗门的社会地位逐渐提升

15.布罗代尔在《文明史纲》中写道:“当时,阿拉伯地区因敌对部落和联盟的纷争而陷于分裂状态,大门洞开,对外来影响不加任何防备,向波斯、埃塞俄比亚、叙利亚和拜占庭帝国所属的埃及进行殖民活动的种种努力打开大门。没有穆罕默德,它永远不会实现统一。”这一说法( )

A.准确评价了穆罕默德的历史作用 B.强调历史人物对历史进程的影响

C.全面分析了伊斯兰教创立的背景 D.肯定阿拉伯对东西方文化的融汇

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 西欧封君与封臣的权利和义务关系,是通过双方的约定来缔结的,久而久之就形成封建习惯。封建主只能对他的直接受封人发号施令。反过来,低一层的封建主只对他的直接封主有服从义务。因此,国王不一定能号令所有贵族。封主与封臣彼此间都有权利和义务。这种契约是一种双向契约,任何一方不履行义务,就违反了封建契约。如果封臣不效忠和反叛,封君就有权扣押封臣的人身与家属,收回其所得的封土。如果封君不履行其义务,封臣即可摈弃其对主人的效忠,面对封君的侵害,封臣也可予以抵抗。当然,双方关系处于什么状态,常常是由双方的实力对比所决定的。

——摘编自孟广林《世界中世纪史》

材料二 743年,日本规定所垦田地永为私有。此后,日本模仿中国均田制推行的班田制愈发难以维持,为了反抗封建官吏的层层盘剥,农民或虚报户籍,或将土地献纳给豪门势家,成为他们的庄民。贵族和各地豪族大量兼并土地,国家掌控的土地随之锐减。占有大量土地的地方豪强为了求得贵族的庇护,主动寄进庄园,受上级领主任命继续管理庄园。上级领主也将所辖的公田寄进给中央贵族,使中央贵族成为其本所(领家),再由本所(领家)任命其为庄官,继续行使管理庄园的权力。从而形成层层递进的庄园领主结构。寄进型庄园的发展,导致班田制的破坏和权门势家政治经济实力的日益增强,彼此之间为了获得更大的权力和利益,展开了激烈的争夺。1184年,源赖朝战胜政敌,建立镰仓幕府。

——摘编自王顺利《论日本封建庄园领主制的特点》

(1)根据材料一、概括西欧封君封臣制的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述日本封建庄园制度形成的条件,并分析其与西欧封建制度的不同。

17.阅读材料,回答问题。

多元视角下的阿拉伯帝国商业

材料一 商人是世界的信使。

——伊斯兰教的创始人穆罕默德

我最乐意死的场所莫过于为我的家族做买卖的场所。

——阿拉伯帝国第二任哈里发欧麦尔

材料二

材料三 古代埃及有个富商,名叫余睦肃丁。他言而有信,家中婢仆车马成群,财富很多,是商人中最忠实善良的人,因此被推选为商界的领袖。

——《一千零一夜》节选

(1)上述三则材料分别从哪些角度说明阿拉伯帝国商业的?

(2)除了上述三则材料的研究角度,请补充另外两个角度以促进阿拉伯商业的研究?

(3)根据材料结合所学知识,说明《一千零一夜》对于认识阿拉伯帝国商业所具有的史料价值。

18.西亚地区历史文化悠久而灿烂。阅读材料,完成下列要求。

材料一

——法国巴黎卢浮宫藏品

材料二 民族的融合,使拜占庭、波斯和印度的古老文明开始影响阿拉伯的统治者。因为阿拉伯人在这些文明面前,势必相形见绌,他们不知疲倦地学习、吸收这些古老国度的文化遗产并化为己用,使之成为伊斯兰文明中的固有成分。帝国中外族血统的臣民,由于在文化上超过阿拉伯人,自然是最先从事科学的,代表各种民族成分的官僚特权阶级,很快代替了阿拉伯贵族。而马蒙(786~833年)作为一位英明的君主,鼓励学术争鸣和思想自由,他对理性主义哲学的认同,也使得其政策倾向自由和宽容。有数百部希腊语、波斯语、印度语、奈伯特语、古叙利亚语、希伯来语等著作通过百年翻译运动翻译成阿拉伯语。

——摘编自潘潇寒《阿拔斯王朝百年翻译运动》等

(1)指出材料一中苏美尔泥板的史料价值,并分析其中所蕴含的历史信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析阿拉伯翻译运动取得成果的原因。

19.古代文明多姿多彩,文明因交流而精彩。阅读材料,回答问题。

材料一 西周时期,周王自称“天之子”,其所居之地称为“中国”(即中央之国)。文献准确记载的区域大致在黄河流域。古希腊人认为,他们的主神宙斯的居住地就是世界中心,文献中明确记载的地理范围不超过地中海周边地区。罗马人则说,众神选择并指引罗马成为世界中心,罗马帝国初期所能明确认识的地理范围已远远超过了古希腊,但仍限于欧洲、非洲北部和亚洲中西部。上述三个文明对于远离其统治区域的地方则认识模糊。

材料二 阿拉伯国家成立之初,统治者一方面积极网罗各种人才为其服务,一方面组织力量大力翻译和研究古代希腊、波斯和印度的文化典籍与著作。阿拉伯帝国建立后,阿拉伯商人的足迹踏遍了亚、非、欧三洲。在文化上,阿拉伯在东西方之间充当了科学文化交流的桥梁。

(1)概括材料一中各文明对世界认知的共同之处。

(2)根据材料二并结合所学,分析阿拉伯文化繁荣的原因。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.C

【详解】

本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(日本)。根据材料可知,大化改新后,部民变为国家的编户齐民,通过班田收授法分给土地,然后通过租庸调制收取税收,这说明当时日本逐渐向封建社会转型,C项正确;日本封建庄园经济出现于封建社会中期,排除A项;材料变化反映出日本社会性质出现了变化,材料并没有涉及“土地私有”,排除B项;“幕府政治”出现于1192年,与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题,据题干可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是古代(阿拉伯帝国)。根据时间830年和“巴格达……将中国造纸术传入欧洲”得出是阿拉伯帝国,C项正确;罗马帝国在395年分裂成为西罗马帝国和东罗马帝国,排除A项;将造纸术传入欧洲的是阿拉伯人,不是拜占庭帝国,排除B项;奥斯曼帝国成为横跨三大洲的帝国是在15世纪,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(亚洲)。根据材料“阿拉伯帝国时期,‘商人’一词,含有‘聪明人’之意。正直的商人被认为是道德行为的最高典范。”结合所学知识可知,在阿拉伯帝国时期,当时的社会将个人的商业成就与商业品德等同个人的社会成就,这体现当时社会发展具有重商倾向,A项正确;材料反映了社会的重商倾向,并未体现阿拉伯文化对外来文化的开放包容,排除B项;商业经营方式趋于完善表现为商业模式的完善,商业运行方式的进一步发展等,但是材料主要表现社会发展的重商倾向,排除C项;根据材料可知,材料主要涉及社会的重商氛围,没有涉及民众的道德建设,排除D项。故选A项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古代日本。据材料可知,日本圣德太子改革,意图建立以天皇为中心的中央集权国家体制,这也为大化改新创造了条件,D项正确;圣德太子改革,意图建立以天皇为中心的中央集权国家体制,而非建立,排除A项;实现了日本的社会转型,“实现了”一词说法过于绝对,排除B项;日本封建制度开始于大化改新,此时尚未确立,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1657年(日本)。根据材料可知,材料“以朱熹《通鉴纲目》为圭臬,开始修撰日本第一部纪传体通史《大日本史》”体现的是儒家思想对日本的影响,即强调的是儒家文化圈的影响力,B项正确;从德川幕府的学习来看,当时并不封闭保守,排除A项;该书反映了儒家文化圈的影响,材料与中华文化的开放包容无关,排除C项;材料强调的是儒家文化圈的影响,非东西方交流,排除D项;故选B项。

6.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是古代阿拉伯。根据题意可知,古代的阿拉伯就把商人看作最受尊敬的人,体现了对商人和商业重视,由此说明阿拉伯的重商思想植根于传统文化,B项正确;阿拉伯人重视商人并不代表他们忽视国内农业发展,排除A项;“垄断了”的说法过于夸张绝对,无法体现,排除C项;材料仅能体现阿拉伯重视商人,无法说明他们引领世界商业发展潮流,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题、本质题、目的题。据本题时间信息可知准确时空是:中古(奥斯曼帝国)。根据材料“对待被征服地区的统治者时,只要他们愿宣誓效忠,接受某种附庸地位,就可继续维持自己的贵族身份,甚至管理原领地。此外,在对待异教徒时,苏丹不仅保留他们原有信仰,还按照当地习惯来征收赋税。”并结合所学可知,奥斯曼帝国对待被征服地区和异教徒时,采取了不同措施,因地制宜,因俗而治,体现了统治政策实用性和灵活性,D项正确;伊斯兰文明兴起于7世纪,与材料时间不符,排除A项;这些措施的目的是为了巩固统治,排除B项;这些举措巩固了统治,有利于加强君主专制中央集权,排除C项。故选D项。

8.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是古代阿拉伯。据材料可知,阿拉伯文化保存了古希腊罗马文化遗产,重新传回到欧洲后,促进了欧洲的社会进步,阿拉伯文化在保存和传播西方文化上产生深远影响,D项正确;材料中没有比较信息,不能说明阿拉伯文化世界领先,排除A项;阿拉伯文化不是西方文明的基础,排除B项;材料体现的是阿拉伯文化的影响,没有体现其影响,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是奥斯曼帝国时期。根据材料“13世纪在小亚细亚发展起来、1453年攻占君士坦丁堡、16世纪后期建立起地跨亚非欧的大帝国、20世纪在分裂中逐渐灭亡”及所学可知,题干描述的是奥斯曼帝国的兴衰历史。13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在两河流域上游发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚。1453年,奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16 世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。到19世纪初,帝国趋于没落。 最终于第一次世界大战中败于协约国之手,奥斯曼帝国因而分裂。奥斯曼帝国,信仰伊斯兰教,实行政教合一的制度,A项正确;阿拉伯帝国的文学代表作是《一千零一夜》,排除B项;奥斯曼帝国的居民信仰伊斯兰教,并不是基督教,排除C项;古代印度的种姓制度产生了深远影响,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问句,可知这是本质题。据本题空间信息可知准确时空是:8世纪中期的世界。从图中可以看出,阿拉伯人的商业活动范围广泛,涉及到欧洲、亚洲和非洲等地,这加强了东西方的贸易联系,D项正确;当时世界经济文化中心是中国,而不是阿拉伯帝国,排除A项;新航路的开辟打破了各大洲间孤立的状态,而不是阿拉伯帝国,排除B项;欧亚游牧民族大迁徙与题目中的“阿拉伯人商业活动”无关,排除C 项。故选D项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:6世纪中叶(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:佛教传入日本后,日本人不久就将其纳人自己的信仰体系中,说明日本善于吸收先进文明成果,C项正确;材料强调的是日本对佛教的态度,不是印度文明的辐射力,排除A项;据材料“日本人不久就将其纳人自己的信仰体系中,甚至对佛教达到痴迷的程度”可知材料说的是吸收外来文明,而不是保留自身文化独特性,排除B项;材料说的是日本善于吸收先进文明成果,不是强调佛教本土化的作用,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是原因题。依据材料时间信息可知准确时空是:古代印度。根据材料并结合所学知识可知,11世纪突厥人入侵印度,13世纪初,在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教,B项正确;宗教的改变主要是统治者的原因,排除A项;阿拉伯帝国统一了阿拉伯半岛,与印度宗教的改变无关,排除C项;材料未涉及婆罗门教演变来的印度教实力衰落,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度)。根据材料“国王扩大了赠赐土地的规模”结合所学知识可知,笈多王朝时期,国王赐给官吏、贵族、寺院的封地逐渐演变为世袭的私有领地,封建采邑制度至此形成,封地领有者往往将君主封赐的领地再分封赏赐给自己的臣属。封地的层层再分封形成等级制的附庸臣属关系,促进了笈多帝国封建化的进程,D项正确;材料与商品贸易无关,无法促进商品经济繁荣,排除A项;材料强调的是国王扩大了赠赐土地的规模,不能强化专制王权,排除B项;材料与地方行政制度无关,排除C项。故选D项。

14.A

【详解】

本题是单类型单项选择题。根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:1876年(英国)。材料核心信息反映20世纪70年代印度农村依然深受古代种姓制度的影响,A项正确;印度土地兼并问题依然突出,与材料主旨不符,排除B项;材料中没有体现英国人维护其在印度的特权,排除C项;材料反映的是种姓制度对印度农村的影响,婆罗门的社会地位一直很高,不存在社会地位逐渐提升,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是原因题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:古代阿拉伯地区。根据材料可知,这一说法认为“没有穆罕默德,它永远不会实现统一”,因此,材料强调穆罕默德对阿拉伯地区统一进程的推动作用,B项正确;根据材料可知,阿拉伯地区处于分裂状态,受到外族入侵,没有穆罕默德,它永远不会实现统一。材料只是选取了穆罕默德的一个侧面,没有准确评价穆罕默德的历史作用,没有全面分析伊斯兰教创立的背景,也未肯定阿拉伯对东西方文化的融汇,ACD项均是对材料信息的错误理解,排除ACD项。故选B项。

16.(1)特点:分封土地;通过双向契约维系双方关系;互有权利和义务;只对直接封主服务,不可越级。

(2)条件:土地私有制形成;班田制难以维系;各级寄进土地。不同:日本封建庄园是层层递进的寄进型庄园,导致权门势家政治经济实力的日益增强,最终推动日本进入幕府统治时期。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是中古西欧。特根据材料“是通过双方的约定来缔结的”可得出通过双向契约维系双方关系;互有权利和义务;根据材料“封建主只能对他的直接受封人发号施令。反过来,低一层的封建主只对他的直接封主有服从义务。”可得出只对直接封主服务,不可越级。根据材料“封君就有权扣押封臣的人身与家属,收回其所得的封土。”可得出分封土地。

(2)本题是背景类、对比类材料分析题。时空为古代(日本、西欧)。第一小问条件,根据材料“743年,日本规定所垦田地永为私有。此后,日本模仿中国均田制推行的班田制愈发难以维持”可得出土地私有制形成;班田制难以维系;根据材料“从而形成层层递进的庄园领主结构。寄进型庄园的发展……”可得出各级寄进土地。

第二小问不同,根据材料并结合所学知识可知,西欧庄园主在自己的领地内有很大独立性,容易发展成为一个个格局割据的势力,没有统一的中央集权。而日本封建庄园是层层递进的寄进型庄园,导致权门势家政治经济实力的日益增强,最终推动日本进入幕府统治时期。

17.(1)宗教价值观的角度;商业范围及商业城市;商业在文学中的体现。

(2)商业对文化交流的影响;政治制度对商业的保障;手工业、农业对商业的影响;交通发展对商业的促进。

(3)《一千零一夜》属于文学作品,在内容上多有描写商人、商业的情节,一定程度上反映了阿拉伯帝国的商业发展概况。可作为了解认识阿拉伯帝国商业的一面镜子,对历史研究具有一定的参考价值;但文学作品带有较强的主观性,需其他史料佐证。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题,时空是阿拉伯帝国时期。根据材料“商人是世界的信使”可知,宗教价值观的角度;根据材料“我最乐意死的场所莫过于为我的家族做买卖的场所”及贸易路线可知,商业范围及商业城市;根据材料“他言而有信,家中婢仆车马成群,财富很多,是商人中最忠实善良的人,因此被推选为商界的领袖”可知,商业在文学中的体现。

(2)本题是列举类材料分析题,时空是阿拉伯帝国时期。本题相对开放,结合所学可知,视角可从商业对文化交流的影响、政治制度对商业的保障及手工业、农业对商业的影响、交通发展对商业的影响等角度进行补充。

(3)本题是影响类材料分析题,时空是阿拉伯帝国时期。根据材料“古代埃及有个富商,名叫余睦肃丁。他言而有信,家中婢仆车马成群,财富很多,是商人中最忠实善良的人,因此被推选为商界的领袖”及所学可知,可从文学作品是对商业的反映、对阿拉伯帝国商业的了解及文学作品的主观性等角度进行分析,例如:《一千零一夜》属于文学作品,在内容上多有描写商人、商业的情节,一定程度上反映了阿拉伯帝国的商业发展概况。可作为了解认识阿拉伯帝国商业的一面镜子,对历史研究具有一定的参考价值;但文学作品带有较强的主观性,需其他史料佐证。

18.(1)价值:研究古代两河流域政治、经济、思想文化的重要资料。

历史信息:行政文本样式;商业交易内容;文字演变等等。

(2)原因:阿拉伯帝国地跨欧亚非三洲,疆域广大,统治着波斯、罗马(部分地区)等文化先进的区域,对征服地区文化的吸收,为帝国的翻译运动提供了文化资源;社会局势的稳定为翻译运动提供了良好的环境;统治者开放、包容的政策支持下,学者们翻译了大量的希腊、罗马、波斯、印度等文献。

【详解】(1)史料价值:本题是特点类材料分析题。时空是古代西亚。根据材料“苏美尔泥板”“泥板包括行政文本,内容是出售了一栋带奴隶的54平方米的房子,底部是负责公平销售的证人”可知,它是研究古代两河流域政治、经济、思想文化的重要资料。

历史信息:本题是特点类材料分析题。时空是古代西亚。根据材料“苏美尔泥板”“泥板包括行政文本,内容是出售了一栋带奴隶的54平方米的房子,底部是负责公平销售的证人”可知,其中所蕴含的历史信息有行政文本样式;商业交易内容;文字演变等等。

(2)原因:本题是背景类材料分析题。时空是阿拉伯帝国。根据材料“民族的融合,使拜占庭、波斯和印度的古老文明开始影响阿拉伯的统治者。因为阿拉伯人在这些文明面前,势必相形见绌,他们不知疲倦地学习、吸收这些古老国度的文化遗产并化为己用,使之成为伊斯兰文明中的固有成分”可知,阿拉伯帝国地跨欧亚非三洲,疆域广大,统治着波斯、罗马(部分地区)等文化先进的区域,对征服地区文化的吸收,为帝国的翻译运动提供了文化资源;根据材料“而马蒙(786~833年)作为一位英明的君主,鼓励学术争鸣和思想自由,他对理性主义哲学的认同,也使得其政策倾向自由和宽容。有数百部希腊语、波斯语、印度语、奈伯特语、古叙利亚语、希伯来语等著作通过百年翻译运动翻译成阿拉伯语”可知,统治者开放、包容的政策支持下,学者们翻译了大量的希腊、罗马、波斯、印度等文献;根据所学知识可知,社会局势的稳定为翻译运动提供了良好的环境。

19.(1)共同之处:各文明都认为神灵在世界中占有统治地位;都认为自己是世界的中心;所能清晰认知的世界范围相对狭小,与其他文明之间缺乏交往和认识。

(2)原因:阿拉伯帝国政治相对稳定,经济繁荣,为文化交流和发展提供了较稳定的社会环境和物质基础;阿拉伯帝国地理位置优越,交通发达,为文化的交流发展提供了有利条件;阿拉伯人广泛吸收东西方文化遗产并进行融合创造;统治者重视人才,支持文化发展。

【详解】(1)本题是对比类材料分析题。时空是古代世界。共同之处:根据材料“神宙斯的居住地就是世界中心”、“众神选择并指引罗马成为世界中心”可分析出各文明都认为神灵在世界中占有统治地位;根据材料“神宙斯的居住地就是世界中心”、“其所居之地称为‘中国’(即中央之国)”可分析出都认为自己是世界的中心;根据材料“文献中明确记载的地理范围不超过地中海周边地区”、“但仍限于欧洲、非洲北部和亚洲中西部”可分析出所能清晰认知的世界范围相对狭小,与其他文明之间缺乏交往和认识。

(2)本题是背景类材料分析题。时空是古代阿拉伯。原因:结合所学可知,阿拉伯帝国政治相对稳定,经济繁荣,为文化交流和发展提供了较稳定的社会环境和物质基础;从地理位置来看,阿拉伯帝国地理位置优越,交通发达,为文化的交流发展提供了有利条件;根据材料“一方面组织力量大力翻译和研究古代希腊、波斯和印度的文化典籍与著作”可分析出阿拉伯人广泛吸收东西方文化遗产并进行融合创造;根据材料“统治者一方面积极网罗各种人才为其服务”可分析出统治者重视人才,支持文化发展。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体