2024届高三地理二轮复习《农业生产》教学设计

文档属性

| 名称 | 2024届高三地理二轮复习《农业生产》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-03-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《农业生产》教学设计

【课标分析】

《普通高中地理课程标准》中明确提出高中地理课程的基本理念之一是要创新培育地理学科核心素养的学习方式。新课标、新教材启动在即,落实学科核心素养是其中最明显的变化之一。在“专题 22农业区位与农业地域类型”的教学过程中,通过对比不同农业区域(或农业地域类型)的区位条件,以期提高学生区域认知;系统分析某一农业部门(或农业地域类型)具体区域的区位条件,提高学生综合思维;通过观察、品鉴、直播、实地调查农产品等活动,培养学生地理实践力;遵循因地制宜、扬长避短的农业布局原则,培养学生人地协调观。根据课标设置核心素养:人地协调观:理解农业生产因地制宜的原则,分析农业生产带来的环境问题,找出农业可持续发展的方向。区域认知:结合实例,分析不同区域农业差异性的原因。综合思维:结合实例,分析农业生产的区位因素。地理实践力:运用所学知识和资料,以及切身考察,能够分析不同区域的农业发展条件;调查本地农业生产活动。现在是高三复习阶段,在学习的过程中尽量把破碎的知识进行整合。

1. 通过图文材料,结合区域认知,认识区域农业生产现状,分析农业区位因素及其变化对农业生产的影响,培养综合思维的能力,形成人地协调观。

2.结合区域背景考查以下问题:

(1)农业的区位因素;

(2)农业发展方向----现代农业

(3)农业发展目的--粮食安全、人地协调。

【教材分析】

本节课是在学习农业区位因素、农业发展方向、农业发展目的的基础上,进一步探讨“如何走人地协调发展的道路”的重要课题,也为农业区位因素变化以及对农业生产活动产生深远影响。农业生产活动与当今人类社会面临的粮食、资源、环境等问题有着密不可分的联系,也是高考中的高频考点和命题热点,由此可见农业生产相关问题在教材中占有举足轻重的地位。

【学情分析】本次授课对象是高三学生,具有一定区位分析能力。民以食为天,食以粮为主。然而这些关乎千家万户的日常话题,我们的同学对其了解微乎其微,仅通过电视、互联网、郊外旅游等方式,对部分农产品及农作物生产习性有一定感性认识,但缺乏理性深度思考。生活已经慷慨给予我们的学生半节课,余下部分我将和大家一起去探究生活背后蕴藏的自然规律和地理原理,并将这些知识武器更恰当地运用到现代农业生产中,为现代农业服务。

【核心素养目标】

(1)区域认知目标通过材料进行定位,并调用已知的区域认知,或者是从材料中提取相关的区域认知。

(2)综合思维目标通过高考案例,综合分析影响农业的区位因素及其变化、农业发展方向、农业发展目的。

(3)人地观目标通过对农业生产的学习,树立因地制宜、因时制宜发展农业,形成人地协调发展观念;

(4)实践能力目标将所学农业生产的知识与实际生产、生活相结合,并学会运用这一知识去评价某一地区的农业选择,分析农业生产活动等,培养学生运用知识的地理素养。

【教学重点】

(1)农业的区位因素

(2)农业的发展方向--现代农业

(3)农业发展目的--粮食安全、人地协调。

【教学难点】 农业发展方向--人地协调

【教学方法】 案例教学法、归纳法

【学习方法】 合作探究法、自主学习方法

【课时安排】 1课时

【教学过程】

一、新课导入——案例导入

夏风吹动谷连天,麦浪金波万里绵。赢穗压弯三尺杆,黄芒布满埂棋间。【目的】激发学生好奇心,点明主题——农业生产。

二、教学过程老师:展示教学目标。

1.命题指向:通过图文材料,结合区域认知,认识区域农业生产现状,分析农业区位因素及其变化对农业生产的影响,培养综合思维的能力,形成人地协调观。

2.高频考点:

(1)农业的区位因素;

(2)农业发展方向----现代农业

(3)农业发展目的--粮食安全、人地协调。

老师:指导学生构建知识网络

【目的】提高归纳总结能力;熟悉学习内容,提高学习效率;发现问题,针对性解决问题,确保课堂质量。

教师:展示高考案例研究考向一:农业区位因素---农产品种类、质量、数量、销量材料:中国与东南亚山水相连,人文相通,跨境合作不断深化。读图,回答下列问题。老挝是一个传统的农业国家,工业薄弱。近年来,该国优质玉米、香蕉、咖啡豆等农产品出口量增加

(3)分析老挝发展多种优质农产品有利条件。

【目的】通过高考题明确命题指向---通过考查农产品的质量、数量、种类、销量来考查农业的区位因素。

【知识梳理】

影响农业的区位因素——自然因素(静态因素)P79

气候 光照 ①光照强,有利于农作物的光合作用,产生更多有机物。如我国西北干旱地区的瓜果比较甜。②光照弱,不利于谷物的生长。如西欧地区因光照不足,气候适宜多汁牧草的生长,农业类型以乳畜业为主。③光照时间长,在一定程度上可以弥补热量不足的问题。如我国东北平原,虽然纬度较高,但夏季光照时间长,有利于农作物的生长。

热量 ①热量充足,生长期长,复种指数高,单产高。如我国海南,因热量条件好,农作物可一年三熟②热量不足,生长期短,农作物只能一年一熟,甚至无法生长。如我国东北地区,因热量条件差,一年一熟,若夏季出现低温,则易造成农作物减产

降水量 ①降水适中且雨热同期,有利于农作物生长。②降水过多易造成洪涝灾害,过少易造成旱灾,均影响农作物生长。

气温日较差 ①气温日较差大,有利于农作物营养物质的积累,农作物品质好。如新疆的瓜果特别甜,但气温日较差过大会对农作物造成冻害。②气温日较差小,农作物的品质较差。如温室里栽培的农作物的品质不如室外同种农作物的品质好。

风 风速、大风日数等

气象灾害 受气象灾害影响大,不利于农作物生长

地形 ①地形类型:平原适合发展种植业;山地、高原适合发展林业和畜牧业。水热条件好的地区,若地势起伏大,可发展立体农业,如我国南方低山、丘陵地区。地形平坦有利于大规模机械化耕作,提高劳动生产率,典型地区如我国东北、美国。 ②坡度:小于15°发展种植业;15°-25°之间开垦梯田或发展林业;大于25°发展林业坡度大易排水,平坦低洼易积水 ③海拔:海拔高,气温低,热量条件差;海拔高,昼夜温差大,利于农作物糖分养分的积累;海拔高,受洪水侵袭少④坡向

土壤 1.水分(湿度小不利于农作物生长;湿度过大易造成烂根)、土壤的 2.透气性(土质疏松,透气性好,利于通风换气;但土质疏松易水土流失如棉花宜种植在透气性好的沙质土壤中)、土壤的 3.肥力(有机质、矿物质含量高),如东北黑土(世界三大“黑土”分布区,分别是亚洲的东北平原、欧洲的乌克兰平原和北美洲的密西西比平原。),长江中下游的水稻土,四川的紫土,黄土高原的黄土、东南丘陵的红壤(注:肥沃的土壤一般位于中纬地区,低纬地区大多土壤较为贫 4.酸碱度:影响农作物的生长和类型 5.厚度

水源 水源对农业生产具有重要作用(水利工程),有时也会成为限制性因素,如西北地区的绿洲农业。 1.水量:灌溉水源充足利于农作物生长,特别是对于干旱半干旱地区,灌溉水源往往是农业生产的主导因素 2.水质:影响农作物的产量和品质 3.取水便捷程度:离水源地(河湖等)越近,越有利于取水

影响农业的区位因素——社会经济因素(动态因素)

市场 需求量决定农业生产的类型和规模 ①市场广阔; ②市场距离近; ③错开上市时间(错峰或反季节); ④市场竞争力强:品牌效应、价格低、规模大、品质好; ⑤交通通达度高,保鲜冷藏技术的发展可使农产品快速运输到更远的市场,利于开拓新市场 市场区位及需求的变化,对农业生产的影响最为突出,如城郊农业(乳畜业、园艺业)

交通运输 推动商品农业的发展,促进农业生产的区域化、专业化交通条件改善,可缩短运输时间→扩大农产品销售市场(类型、规模、结构);节省运输成本 交通运输条件的改善和农产冷藏、保鲜技术的发展,使农产品的销售范围在地域上大为扩展

政策 一般对农产品种类和种植面积影响较大 通过鼓励或限制农民生产的积极性,进而影响农业种植面积和农产品种类

劳动力 劳动力的数量、价格;素质高低(种植经验)影响农产品的成本和质量

科技 包括机械,化肥,良种,冷藏技术等。如通过培育良种扩大农业区域的范围利用玻璃温室和塑料大棚生产反季节蔬菜等

老师:根据学生回答情况,酌情纠正、补充、归纳、总结。重点强调:自然因素:气候、水源、土壤、地形等。

社会经济因素:市场、交通、劳动力、政策、科技、地租等。

【转承】我们已经掌握了基础知识,能否实现知识的迁移和灵活运用呢?下面我们进入到挑战环节---湖南高考真题。

老师:PPT展示材料

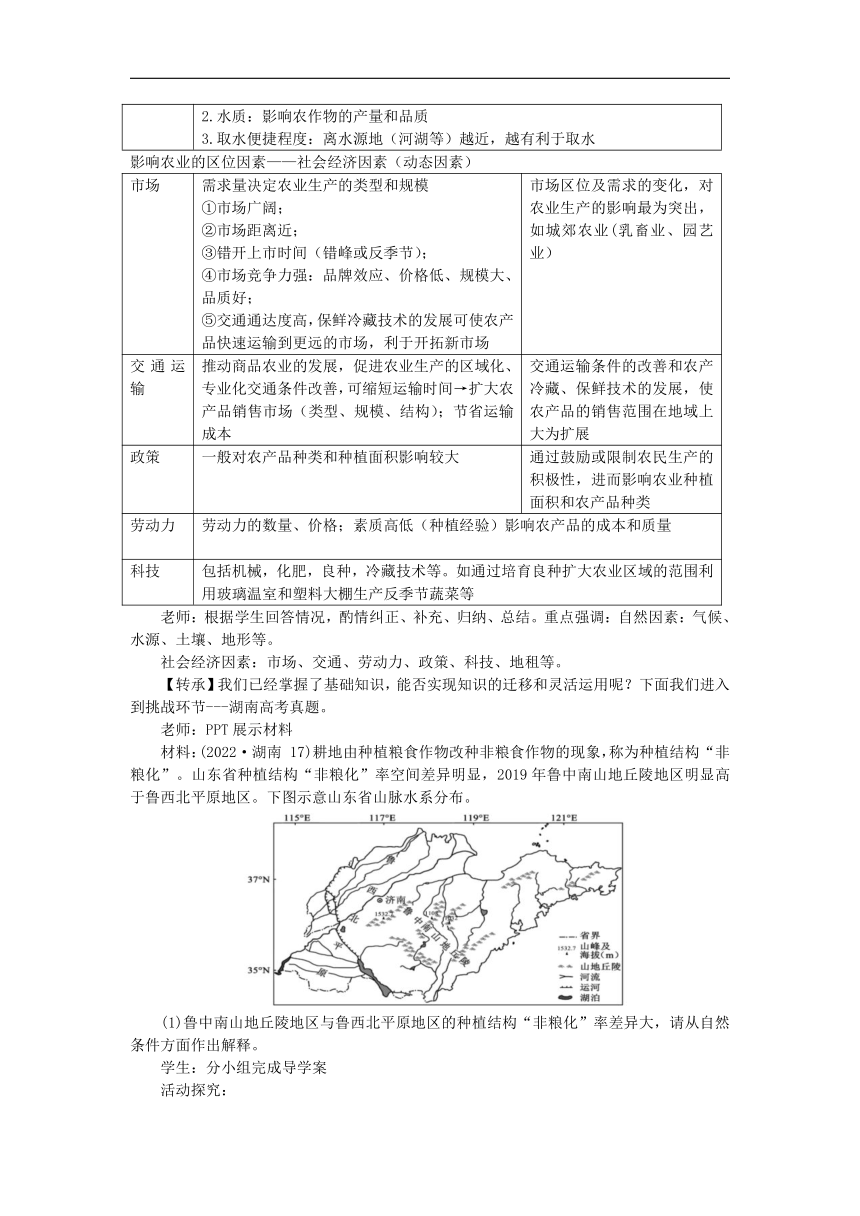

材料:(2022·湖南 17)耕地由种植粮食作物改种非粮食作物的现象,称为种植结构“非粮化”。山东省种植结构“非粮化”率空间差异明显,2019年鲁中南山地丘陵地区明显高于鲁西北平原地区。下图示意山东省山脉水系分布。

(1)鲁中南山地丘陵地区与鲁西北平原地区的种植结构“非粮化”率差异大,请从自然条件方面作出解释。

学生:分小组完成导学案

活动探究:

(1)鲁中南山地丘陵地区与鲁西北平原地区的种植结构“非粮化”率差异大,请从自然条件方面作出解释。

学生活动:时间 3分钟小组展示

环节:1、审题环节 2、展示思路环节

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。重点强调:审题方法和技巧。

【目的】培养学生知识迁移的能力、提取、归纳总结的能力。

【转承】事实证明高考题并不可怕,我们要有“手握三尺笔,必斩拦路虎”的决心。接下来我们再次进入到斩杀环节。

老师:PPT展示材料材料:(同上)(2)近年来,山东省部分经济发达地区种植结构“非粮化”类型逐渐由棉花、花生、蔬菜向蔬菜、瓜果转变,说明其变化的主要原因。

学生:分小组完成导学案活动探究问题。

学生活动:时间 3分钟小组展示环节:展示小组成果---本题答案。

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。重点强调:注意“变化”这一关键词,答案要有动态变化。

【目的】培养学生知识迁移的能力、提取、归纳总结的能力。

【转承】通过此题我们发现影响农业区位的因素是不断变化的。

【转承】就是因为农业区位因素的变化所以我们的农业才会逐渐由传统农业向现代农业发展。

学生:展示答案。

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。重点强调:现代农业贯彻了可持续发展理念是投入先进的技术、装备,运用现代的经营管理,以第一产业为基础,建立面向市场的一、二、三产业协同发展的生产体系。

【目的】让学生明确现代农业并不是单纯的农业,是以第一产业为基础,建立面向市场的一、二、三产业协同发展的生产体系。从而引出实现现代农业的措施。

【知识梳理】

【变式训练】学生:展示答案。

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。

【目的】让学生明确“公司+基地+农户”、“合作社+农户”和“现代产业园”对农业发展的意义

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。重点强调:审题方法和技巧。

【目的】培养学生知识迁移的能力、提取、归纳总结的能力。

【知识梳理】

【转承】我们在发展农业的时候不仅要注重社会、经济的可持续发展还要重视农业的可持续发展。

引出考向四:农业发展目的-----

2、人地协调(可持续发展)

宋代以来,珠江三角洲某地的人们通过沿江沿海筑堤、修坝、淤地等一系列人工活动围垦田地。堤围始建于宋代,初次合围(环绕围垦田地的外堤合拢)于明初,兴盛于清中叶。下图示意该地不同时期的围垦景观。国内河道纵横交错。

(4)你是否赞同在甲地扩大温室农业生产规模?请表明态度并说明理由。

知识梳理与整合:农业可持续发展措施:

变式训练:

(2022山东 17)宋代以来,珠江三角洲某地的人们通过沿江沿海筑堤、修坝、淤地等一系列人工活动围垦田地。堤围始建于宋代,初次合围(环绕围垦田地的外堤合拢)于明初,兴盛于清中叶。下图示意该地不同时期的围垦景观。国内河道纵横交错。

(3)清代中期,人口规模扩大,当地农业生产方式由以水稻种植为主逐渐转变为以桑基鱼塘为主。这种农业生产方式的转变适应了当地环境,体现了人地和谐。对此作出合理解释。

学生:分小组完成导学案活动探究。

学生活动:时间 3分钟。

小组展示

环节:1、审题

环节 2、展示思路环节

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。重点强调:审题方法和技巧。

【目的】培养学生知识迁移的能力、提取、归纳总结的能力。

三、课堂小结重点强调:(1)自然因素和社会经济因素包含的内容;

(2)随着科学技术的发展,自然因素对农业区位选择的影响减弱。而社会经济因素中的市场、交通、科技等因素较为活跃,对农业区位选择的影响增强。

(3)农业区位因素的选择就是因地制宜发展农业,最终实现人地协调。

五、板书设计《农业生产》

1、农业区位因素

2、农业发展方向

3、农业发展目的

反思促提升思考促成长------农业生产教学反思

我讲解的主要内容是高中地理一轮复习课《农业生产》。通过课后我与刘老师的共同探讨,我本节课中存在的问题主要有以下几个方面:

第一、课前对学生学情状况了解不够。讲解过程中个别高考案例难度较大学生理解应用较为困难。

第二、高考走向把握不到位。本节课选用的个别高考题存在时间较老与现在的出题方向和考查角度有些脱节的问题。

第三、时间安排上略显紧张,导致板书简洁。

当然,在讲课过程中可能还存在很多问题,针对这些,我对这节课进行了重构,希望大家提出宝贵意见。

一、对教材内容处理时,可以结合学生实际问题,做到因材施教。

二、对于课堂提出的问题,要鼓励学生发散性思维,并且对学生提出的问题进行深入挖掘,详细讲解,使学生形成完整的知识体系。

三、在小组合作学习环节,应该灵活变通,对于多个小组分组学习时,可以提前将问题打印出来分发给各个小组,或者采用抢答的方式,不仅可以避免学生遗忘问题,而且能够活跃课堂气氛,使学生在愉悦的课堂气氛中达到预期的教学效果。

四、注意各个教学环节的时间安排。时间长短可以根据问题的难易程度进行合理安排,有助于在教学过程中突出重点,突破难点。

五、在课堂小结环节,应该将本节课内容以知识结构梳理的形式简要概括讲解,注意强调重难点内容,引起学生的重视,帮助学生更加深刻的理解本届内容,形成清晰的知识体系,并且逐渐地提高学生的地理素养。 教学是永无止境的,在今后的教学工作中我应该更加严格要求自己,及时的进行教学反思,多与学生进行沟通与交流,及时改正教学中的缺点与不足,不断进步,不断完善,使自己的教学工作更加出色。

【课标分析】

《普通高中地理课程标准》中明确提出高中地理课程的基本理念之一是要创新培育地理学科核心素养的学习方式。新课标、新教材启动在即,落实学科核心素养是其中最明显的变化之一。在“专题 22农业区位与农业地域类型”的教学过程中,通过对比不同农业区域(或农业地域类型)的区位条件,以期提高学生区域认知;系统分析某一农业部门(或农业地域类型)具体区域的区位条件,提高学生综合思维;通过观察、品鉴、直播、实地调查农产品等活动,培养学生地理实践力;遵循因地制宜、扬长避短的农业布局原则,培养学生人地协调观。根据课标设置核心素养:人地协调观:理解农业生产因地制宜的原则,分析农业生产带来的环境问题,找出农业可持续发展的方向。区域认知:结合实例,分析不同区域农业差异性的原因。综合思维:结合实例,分析农业生产的区位因素。地理实践力:运用所学知识和资料,以及切身考察,能够分析不同区域的农业发展条件;调查本地农业生产活动。现在是高三复习阶段,在学习的过程中尽量把破碎的知识进行整合。

1. 通过图文材料,结合区域认知,认识区域农业生产现状,分析农业区位因素及其变化对农业生产的影响,培养综合思维的能力,形成人地协调观。

2.结合区域背景考查以下问题:

(1)农业的区位因素;

(2)农业发展方向----现代农业

(3)农业发展目的--粮食安全、人地协调。

【教材分析】

本节课是在学习农业区位因素、农业发展方向、农业发展目的的基础上,进一步探讨“如何走人地协调发展的道路”的重要课题,也为农业区位因素变化以及对农业生产活动产生深远影响。农业生产活动与当今人类社会面临的粮食、资源、环境等问题有着密不可分的联系,也是高考中的高频考点和命题热点,由此可见农业生产相关问题在教材中占有举足轻重的地位。

【学情分析】本次授课对象是高三学生,具有一定区位分析能力。民以食为天,食以粮为主。然而这些关乎千家万户的日常话题,我们的同学对其了解微乎其微,仅通过电视、互联网、郊外旅游等方式,对部分农产品及农作物生产习性有一定感性认识,但缺乏理性深度思考。生活已经慷慨给予我们的学生半节课,余下部分我将和大家一起去探究生活背后蕴藏的自然规律和地理原理,并将这些知识武器更恰当地运用到现代农业生产中,为现代农业服务。

【核心素养目标】

(1)区域认知目标通过材料进行定位,并调用已知的区域认知,或者是从材料中提取相关的区域认知。

(2)综合思维目标通过高考案例,综合分析影响农业的区位因素及其变化、农业发展方向、农业发展目的。

(3)人地观目标通过对农业生产的学习,树立因地制宜、因时制宜发展农业,形成人地协调发展观念;

(4)实践能力目标将所学农业生产的知识与实际生产、生活相结合,并学会运用这一知识去评价某一地区的农业选择,分析农业生产活动等,培养学生运用知识的地理素养。

【教学重点】

(1)农业的区位因素

(2)农业的发展方向--现代农业

(3)农业发展目的--粮食安全、人地协调。

【教学难点】 农业发展方向--人地协调

【教学方法】 案例教学法、归纳法

【学习方法】 合作探究法、自主学习方法

【课时安排】 1课时

【教学过程】

一、新课导入——案例导入

夏风吹动谷连天,麦浪金波万里绵。赢穗压弯三尺杆,黄芒布满埂棋间。【目的】激发学生好奇心,点明主题——农业生产。

二、教学过程老师:展示教学目标。

1.命题指向:通过图文材料,结合区域认知,认识区域农业生产现状,分析农业区位因素及其变化对农业生产的影响,培养综合思维的能力,形成人地协调观。

2.高频考点:

(1)农业的区位因素;

(2)农业发展方向----现代农业

(3)农业发展目的--粮食安全、人地协调。

老师:指导学生构建知识网络

【目的】提高归纳总结能力;熟悉学习内容,提高学习效率;发现问题,针对性解决问题,确保课堂质量。

教师:展示高考案例研究考向一:农业区位因素---农产品种类、质量、数量、销量材料:中国与东南亚山水相连,人文相通,跨境合作不断深化。读图,回答下列问题。老挝是一个传统的农业国家,工业薄弱。近年来,该国优质玉米、香蕉、咖啡豆等农产品出口量增加

(3)分析老挝发展多种优质农产品有利条件。

【目的】通过高考题明确命题指向---通过考查农产品的质量、数量、种类、销量来考查农业的区位因素。

【知识梳理】

影响农业的区位因素——自然因素(静态因素)P79

气候 光照 ①光照强,有利于农作物的光合作用,产生更多有机物。如我国西北干旱地区的瓜果比较甜。②光照弱,不利于谷物的生长。如西欧地区因光照不足,气候适宜多汁牧草的生长,农业类型以乳畜业为主。③光照时间长,在一定程度上可以弥补热量不足的问题。如我国东北平原,虽然纬度较高,但夏季光照时间长,有利于农作物的生长。

热量 ①热量充足,生长期长,复种指数高,单产高。如我国海南,因热量条件好,农作物可一年三熟②热量不足,生长期短,农作物只能一年一熟,甚至无法生长。如我国东北地区,因热量条件差,一年一熟,若夏季出现低温,则易造成农作物减产

降水量 ①降水适中且雨热同期,有利于农作物生长。②降水过多易造成洪涝灾害,过少易造成旱灾,均影响农作物生长。

气温日较差 ①气温日较差大,有利于农作物营养物质的积累,农作物品质好。如新疆的瓜果特别甜,但气温日较差过大会对农作物造成冻害。②气温日较差小,农作物的品质较差。如温室里栽培的农作物的品质不如室外同种农作物的品质好。

风 风速、大风日数等

气象灾害 受气象灾害影响大,不利于农作物生长

地形 ①地形类型:平原适合发展种植业;山地、高原适合发展林业和畜牧业。水热条件好的地区,若地势起伏大,可发展立体农业,如我国南方低山、丘陵地区。地形平坦有利于大规模机械化耕作,提高劳动生产率,典型地区如我国东北、美国。 ②坡度:小于15°发展种植业;15°-25°之间开垦梯田或发展林业;大于25°发展林业坡度大易排水,平坦低洼易积水 ③海拔:海拔高,气温低,热量条件差;海拔高,昼夜温差大,利于农作物糖分养分的积累;海拔高,受洪水侵袭少④坡向

土壤 1.水分(湿度小不利于农作物生长;湿度过大易造成烂根)、土壤的 2.透气性(土质疏松,透气性好,利于通风换气;但土质疏松易水土流失如棉花宜种植在透气性好的沙质土壤中)、土壤的 3.肥力(有机质、矿物质含量高),如东北黑土(世界三大“黑土”分布区,分别是亚洲的东北平原、欧洲的乌克兰平原和北美洲的密西西比平原。),长江中下游的水稻土,四川的紫土,黄土高原的黄土、东南丘陵的红壤(注:肥沃的土壤一般位于中纬地区,低纬地区大多土壤较为贫 4.酸碱度:影响农作物的生长和类型 5.厚度

水源 水源对农业生产具有重要作用(水利工程),有时也会成为限制性因素,如西北地区的绿洲农业。 1.水量:灌溉水源充足利于农作物生长,特别是对于干旱半干旱地区,灌溉水源往往是农业生产的主导因素 2.水质:影响农作物的产量和品质 3.取水便捷程度:离水源地(河湖等)越近,越有利于取水

影响农业的区位因素——社会经济因素(动态因素)

市场 需求量决定农业生产的类型和规模 ①市场广阔; ②市场距离近; ③错开上市时间(错峰或反季节); ④市场竞争力强:品牌效应、价格低、规模大、品质好; ⑤交通通达度高,保鲜冷藏技术的发展可使农产品快速运输到更远的市场,利于开拓新市场 市场区位及需求的变化,对农业生产的影响最为突出,如城郊农业(乳畜业、园艺业)

交通运输 推动商品农业的发展,促进农业生产的区域化、专业化交通条件改善,可缩短运输时间→扩大农产品销售市场(类型、规模、结构);节省运输成本 交通运输条件的改善和农产冷藏、保鲜技术的发展,使农产品的销售范围在地域上大为扩展

政策 一般对农产品种类和种植面积影响较大 通过鼓励或限制农民生产的积极性,进而影响农业种植面积和农产品种类

劳动力 劳动力的数量、价格;素质高低(种植经验)影响农产品的成本和质量

科技 包括机械,化肥,良种,冷藏技术等。如通过培育良种扩大农业区域的范围利用玻璃温室和塑料大棚生产反季节蔬菜等

老师:根据学生回答情况,酌情纠正、补充、归纳、总结。重点强调:自然因素:气候、水源、土壤、地形等。

社会经济因素:市场、交通、劳动力、政策、科技、地租等。

【转承】我们已经掌握了基础知识,能否实现知识的迁移和灵活运用呢?下面我们进入到挑战环节---湖南高考真题。

老师:PPT展示材料

材料:(2022·湖南 17)耕地由种植粮食作物改种非粮食作物的现象,称为种植结构“非粮化”。山东省种植结构“非粮化”率空间差异明显,2019年鲁中南山地丘陵地区明显高于鲁西北平原地区。下图示意山东省山脉水系分布。

(1)鲁中南山地丘陵地区与鲁西北平原地区的种植结构“非粮化”率差异大,请从自然条件方面作出解释。

学生:分小组完成导学案

活动探究:

(1)鲁中南山地丘陵地区与鲁西北平原地区的种植结构“非粮化”率差异大,请从自然条件方面作出解释。

学生活动:时间 3分钟小组展示

环节:1、审题环节 2、展示思路环节

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。重点强调:审题方法和技巧。

【目的】培养学生知识迁移的能力、提取、归纳总结的能力。

【转承】事实证明高考题并不可怕,我们要有“手握三尺笔,必斩拦路虎”的决心。接下来我们再次进入到斩杀环节。

老师:PPT展示材料材料:(同上)(2)近年来,山东省部分经济发达地区种植结构“非粮化”类型逐渐由棉花、花生、蔬菜向蔬菜、瓜果转变,说明其变化的主要原因。

学生:分小组完成导学案活动探究问题。

学生活动:时间 3分钟小组展示环节:展示小组成果---本题答案。

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。重点强调:注意“变化”这一关键词,答案要有动态变化。

【目的】培养学生知识迁移的能力、提取、归纳总结的能力。

【转承】通过此题我们发现影响农业区位的因素是不断变化的。

【转承】就是因为农业区位因素的变化所以我们的农业才会逐渐由传统农业向现代农业发展。

学生:展示答案。

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。重点强调:现代农业贯彻了可持续发展理念是投入先进的技术、装备,运用现代的经营管理,以第一产业为基础,建立面向市场的一、二、三产业协同发展的生产体系。

【目的】让学生明确现代农业并不是单纯的农业,是以第一产业为基础,建立面向市场的一、二、三产业协同发展的生产体系。从而引出实现现代农业的措施。

【知识梳理】

【变式训练】学生:展示答案。

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。

【目的】让学生明确“公司+基地+农户”、“合作社+农户”和“现代产业园”对农业发展的意义

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。重点强调:审题方法和技巧。

【目的】培养学生知识迁移的能力、提取、归纳总结的能力。

【知识梳理】

【转承】我们在发展农业的时候不仅要注重社会、经济的可持续发展还要重视农业的可持续发展。

引出考向四:农业发展目的-----

2、人地协调(可持续发展)

宋代以来,珠江三角洲某地的人们通过沿江沿海筑堤、修坝、淤地等一系列人工活动围垦田地。堤围始建于宋代,初次合围(环绕围垦田地的外堤合拢)于明初,兴盛于清中叶。下图示意该地不同时期的围垦景观。国内河道纵横交错。

(4)你是否赞同在甲地扩大温室农业生产规模?请表明态度并说明理由。

知识梳理与整合:农业可持续发展措施:

变式训练:

(2022山东 17)宋代以来,珠江三角洲某地的人们通过沿江沿海筑堤、修坝、淤地等一系列人工活动围垦田地。堤围始建于宋代,初次合围(环绕围垦田地的外堤合拢)于明初,兴盛于清中叶。下图示意该地不同时期的围垦景观。国内河道纵横交错。

(3)清代中期,人口规模扩大,当地农业生产方式由以水稻种植为主逐渐转变为以桑基鱼塘为主。这种农业生产方式的转变适应了当地环境,体现了人地和谐。对此作出合理解释。

学生:分小组完成导学案活动探究。

学生活动:时间 3分钟。

小组展示

环节:1、审题

环节 2、展示思路环节

【小结】根据学生回答适当纠正、补充、强调。重点强调:审题方法和技巧。

【目的】培养学生知识迁移的能力、提取、归纳总结的能力。

三、课堂小结重点强调:(1)自然因素和社会经济因素包含的内容;

(2)随着科学技术的发展,自然因素对农业区位选择的影响减弱。而社会经济因素中的市场、交通、科技等因素较为活跃,对农业区位选择的影响增强。

(3)农业区位因素的选择就是因地制宜发展农业,最终实现人地协调。

五、板书设计《农业生产》

1、农业区位因素

2、农业发展方向

3、农业发展目的

反思促提升思考促成长------农业生产教学反思

我讲解的主要内容是高中地理一轮复习课《农业生产》。通过课后我与刘老师的共同探讨,我本节课中存在的问题主要有以下几个方面:

第一、课前对学生学情状况了解不够。讲解过程中个别高考案例难度较大学生理解应用较为困难。

第二、高考走向把握不到位。本节课选用的个别高考题存在时间较老与现在的出题方向和考查角度有些脱节的问题。

第三、时间安排上略显紧张,导致板书简洁。

当然,在讲课过程中可能还存在很多问题,针对这些,我对这节课进行了重构,希望大家提出宝贵意见。

一、对教材内容处理时,可以结合学生实际问题,做到因材施教。

二、对于课堂提出的问题,要鼓励学生发散性思维,并且对学生提出的问题进行深入挖掘,详细讲解,使学生形成完整的知识体系。

三、在小组合作学习环节,应该灵活变通,对于多个小组分组学习时,可以提前将问题打印出来分发给各个小组,或者采用抢答的方式,不仅可以避免学生遗忘问题,而且能够活跃课堂气氛,使学生在愉悦的课堂气氛中达到预期的教学效果。

四、注意各个教学环节的时间安排。时间长短可以根据问题的难易程度进行合理安排,有助于在教学过程中突出重点,突破难点。

五、在课堂小结环节,应该将本节课内容以知识结构梳理的形式简要概括讲解,注意强调重难点内容,引起学生的重视,帮助学生更加深刻的理解本届内容,形成清晰的知识体系,并且逐渐地提高学生的地理素养。 教学是永无止境的,在今后的教学工作中我应该更加严格要求自己,及时的进行教学反思,多与学生进行沟通与交流,及时改正教学中的缺点与不足,不断进步,不断完善,使自己的教学工作更加出色。

同课章节目录